米海軍幹部:極超音速兵器は2025年水上艦艇配備 [Joint・統合参謀本部]

広告なし! スマホに優しい「東京の郊外より2」

→https://holylandtokyo.com/

////////////////////////////////////////

Zumwalt級やバージニア級攻撃原潜に搭載へ

Constellation級フリゲートや海洋版トマホークなども

改良版Naval Strike Missileやローテーション変更など

22日、米海軍のRoy Kitchener艦隊司令官が記者団に水上艦艇の能力向上計画について語り、なかなか戦力化できないZumwalt級ステルス駆逐艦の当面の計画や、新型兵器の水上艦艇への導入状況などについて言及しました。

22日、米海軍のRoy Kitchener艦隊司令官が記者団に水上艦艇の能力向上計画について語り、なかなか戦力化できないZumwalt級ステルス駆逐艦の当面の計画や、新型兵器の水上艦艇への導入状況などについて言及しました。

現在の米海軍は、米海軍トップのGilday大将が「何をやってもダメな米海軍」と各方面から揶揄されていることを自虐的に認めるほどの状態にあり、例えば装備品開発では、フォード級空母、沿岸戦闘艦LCS、Zumwalt級駆逐艦(たった3隻で終了)などが「死屍累々」状態にあるほか、虎の子のF-35搭載改修強襲揚陸艦を火災で損失(おそらく放火)、複数の艦艇衝突事故、港湾役務業者との癒着ワイロ事案などなど、明るい話題がありません

また、艦艇修理施設の能力低下や関連予算不足から、空母や艦艇修理の75%が遅延状態にあるなど、一朝一夕に回復が難しい重い課題も抱えており、米軍の中で最も懸念される軍種と言っても過言ではありません

また、艦艇修理施設の能力低下や関連予算不足から、空母や艦艇修理の75%が遅延状態にあるなど、一朝一夕に回復が難しい重い課題も抱えており、米軍の中で最も懸念される軍種と言っても過言ではありません

最近重要性が強調される無人システム開発関連でも、無人機雷探知対処システムRMMV(Remote Multi-Mission Vehicle)が、800億円規模の投資を行いながら「爆発物を探知できない」との理由で2016年に計画中止となり、2021年3月発表の「無人システム活用構想:Unmanned Campaign Plan」が「内容がない、空虚だ」等と酷評されるなど、「何をやってもダメな米海軍」との表現が定着しつつある残念な状況にあります

そんな中ですが、2022年度予算案を説明するため、様々な将来構想や計画のアピールが各軍種幹部から行われており、その一環としての記者会見から、米海軍水上艦艇の方向性概要を垣間見たいと思います

22日付Defense-News記事によれば同司令官は

●2016年に就航したZumwalt級駆逐艦の1番艦Zumwalt級は、訓練や装備品装着等を経て、来年にはRIMPACやValiant Shield等の大規模演習参加を計画しており、その訓練内容について海軍首脳と協議している

●2016年に就航したZumwalt級駆逐艦の1番艦Zumwalt級は、訓練や装備品装着等を経て、来年にはRIMPACやValiant Shield等の大規模演習参加を計画しており、その訓練内容について海軍首脳と協議している

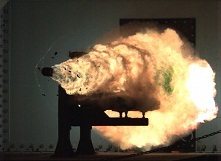

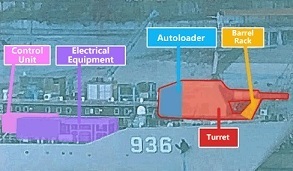

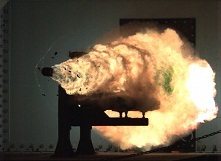

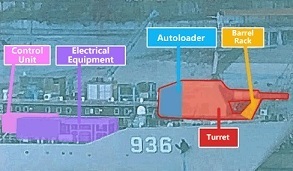

●Zumwalt級の大きな目玉兵器となる極超音速兵器については、共同開発中の米陸軍が2023年の地上配備を目指しているが、海軍艦艇への発射機の搭載や種々の確認訓練には更なる時間が必要で、バージニア級攻撃原潜への搭載も含め2025年頃になろう

●なおCPS(conventional prompt strike)ミサイルとも呼ばれる極超音速兵器搭載のための艦艇改修は、2025年前後に開始される

●従来のイージス艦等は空母と同じく36か月間を一つのサイクルとし、訓練、実任務、待機、艦艇修理を実施してきたが、Zumwalt級については24か月間ローテーションで回すことを考えている

●Zumwalt級以外の水上艦艇を含めた取り組みとしては、本格紛争に備えた訓練の高度化を図っており、南シナ海や北大西洋を想定した、より複雑な艦隊連携や敵脅威を想定した内容になってきている

●Zumwalt級以外の水上艦艇を含めた取り組みとしては、本格紛争に備えた訓練の高度化を図っており、南シナ海や北大西洋を想定した、より複雑な艦隊連携や敵脅威を想定した内容になってきている

●また、これら長射程兵器を有効活用するため、より遠方でより正確な攻撃目標に関するターゲティング情報を提供する検討も行っており、特に強い要望がある第7艦隊と共に、無人機の活用やネットワークの充実を図ろうとしている

●(新たなセンサーや兵器や電子戦装備について細部には言及しなかったが、)米海軍トップのMike Gilday大将も同週に別の場で、極超音速兵器が導入される2025年以前にも、沿岸戦闘艦に導入済のNaval Strike Missileや、導入を進めている対潜装備や電子戦装備による作戦能力向上を進めていると説明している

●(新たなセンサーや兵器や電子戦装備について細部には言及しなかったが、)米海軍トップのMike Gilday大将も同週に別の場で、極超音速兵器が導入される2025年以前にも、沿岸戦闘艦に導入済のNaval Strike Missileや、導入を進めている対潜装備や電子戦装備による作戦能力向上を進めていると説明している

●また、Constellation級フリゲート艦導入や海洋版トマホーク巡航ミサイルも、極超音速兵器導入の2025年以前に戦力向上につながるとGilday大将は説明している

///////////////////////////////////////////////

極超音速兵器は時間がかかりますねぇ・・・。

米海軍の説明内容は、従来型戦力強化の延長で、中国の飽和ミサイル攻撃に対処可能とはとても思えません。本当であれば無人艦艇や無人機や無人水中艦艇を多数使用した作戦構想が欲しいところですが・・・

米軍の極超音速兵器開発

「豪州とも協力」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-12-01

「今頃学会と情報収集枠組み」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-10-28

「3月の極超音速兵器テストは誤差20㎝」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-10-14

「3軍協力で極超音速兵器開発」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-08-15-1

「ボディー試験に成功」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-03-22

「空軍開発本格化」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-06-16

「攻防両面で超超音速兵器話題」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2018-09-08-1

「防御手段無し」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2018-03-21-1

「宇宙センサー整備が急務」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-07-31

米海軍の関連記事

「レールガン開発断念」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-07-06

「無人艦艇4400nm航行」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-06-11

「3大近代化事業を一つに絞れ」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-06-09

「無人システム構想が酷評される」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-03-22

「第1艦隊創設を検討中」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-03-20

「MQ-25初の空中給油に成功」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-06-08

「第2回MQ-9活用演習」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-05-01-1

「空母艦載機は2/3無人機に」→https://holylandtokyo.com/2021/04/06/10

「米海軍の戦術ネットワークProject Overmatch」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-10-15

「米国防長官が米海軍体制検討のさわりを語る」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-09-18-1

「21年初に本格無人システム演習を太平洋で」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-09-10-1

「米空母と潜水艦修理の75%が遅延」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-08-22

「潜水艦も無人化を強力推進」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-06-03

「国防省が空母2隻削減と無人艦艇推進案」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-22

「CSBAが提言:大型艦艇中心では戦えない」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-01-10

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1

→https://holylandtokyo.com/

////////////////////////////////////////

Zumwalt級やバージニア級攻撃原潜に搭載へ

Constellation級フリゲートや海洋版トマホークなども

改良版Naval Strike Missileやローテーション変更など

22日、米海軍のRoy Kitchener艦隊司令官が記者団に水上艦艇の能力向上計画について語り、なかなか戦力化できないZumwalt級ステルス駆逐艦の当面の計画や、新型兵器の水上艦艇への導入状況などについて言及しました。

22日、米海軍のRoy Kitchener艦隊司令官が記者団に水上艦艇の能力向上計画について語り、なかなか戦力化できないZumwalt級ステルス駆逐艦の当面の計画や、新型兵器の水上艦艇への導入状況などについて言及しました。現在の米海軍は、米海軍トップのGilday大将が「何をやってもダメな米海軍」と各方面から揶揄されていることを自虐的に認めるほどの状態にあり、例えば装備品開発では、フォード級空母、沿岸戦闘艦LCS、Zumwalt級駆逐艦(たった3隻で終了)などが「死屍累々」状態にあるほか、虎の子のF-35搭載改修強襲揚陸艦を火災で損失(おそらく放火)、複数の艦艇衝突事故、港湾役務業者との癒着ワイロ事案などなど、明るい話題がありません

また、艦艇修理施設の能力低下や関連予算不足から、空母や艦艇修理の75%が遅延状態にあるなど、一朝一夕に回復が難しい重い課題も抱えており、米軍の中で最も懸念される軍種と言っても過言ではありません

また、艦艇修理施設の能力低下や関連予算不足から、空母や艦艇修理の75%が遅延状態にあるなど、一朝一夕に回復が難しい重い課題も抱えており、米軍の中で最も懸念される軍種と言っても過言ではありません最近重要性が強調される無人システム開発関連でも、無人機雷探知対処システムRMMV(Remote Multi-Mission Vehicle)が、800億円規模の投資を行いながら「爆発物を探知できない」との理由で2016年に計画中止となり、2021年3月発表の「無人システム活用構想:Unmanned Campaign Plan」が「内容がない、空虚だ」等と酷評されるなど、「何をやってもダメな米海軍」との表現が定着しつつある残念な状況にあります

そんな中ですが、2022年度予算案を説明するため、様々な将来構想や計画のアピールが各軍種幹部から行われており、その一環としての記者会見から、米海軍水上艦艇の方向性概要を垣間見たいと思います

22日付Defense-News記事によれば同司令官は

●Zumwalt級の大きな目玉兵器となる極超音速兵器については、共同開発中の米陸軍が2023年の地上配備を目指しているが、海軍艦艇への発射機の搭載や種々の確認訓練には更なる時間が必要で、バージニア級攻撃原潜への搭載も含め2025年頃になろう

●なおCPS(conventional prompt strike)ミサイルとも呼ばれる極超音速兵器搭載のための艦艇改修は、2025年前後に開始される

●従来のイージス艦等は空母と同じく36か月間を一つのサイクルとし、訓練、実任務、待機、艦艇修理を実施してきたが、Zumwalt級については24か月間ローテーションで回すことを考えている

●Zumwalt級以外の水上艦艇を含めた取り組みとしては、本格紛争に備えた訓練の高度化を図っており、南シナ海や北大西洋を想定した、より複雑な艦隊連携や敵脅威を想定した内容になってきている

●Zumwalt級以外の水上艦艇を含めた取り組みとしては、本格紛争に備えた訓練の高度化を図っており、南シナ海や北大西洋を想定した、より複雑な艦隊連携や敵脅威を想定した内容になってきている●また、これら長射程兵器を有効活用するため、より遠方でより正確な攻撃目標に関するターゲティング情報を提供する検討も行っており、特に強い要望がある第7艦隊と共に、無人機の活用やネットワークの充実を図ろうとしている

●(新たなセンサーや兵器や電子戦装備について細部には言及しなかったが、)米海軍トップのMike Gilday大将も同週に別の場で、極超音速兵器が導入される2025年以前にも、沿岸戦闘艦に導入済のNaval Strike Missileや、導入を進めている対潜装備や電子戦装備による作戦能力向上を進めていると説明している

●(新たなセンサーや兵器や電子戦装備について細部には言及しなかったが、)米海軍トップのMike Gilday大将も同週に別の場で、極超音速兵器が導入される2025年以前にも、沿岸戦闘艦に導入済のNaval Strike Missileや、導入を進めている対潜装備や電子戦装備による作戦能力向上を進めていると説明している●また、Constellation級フリゲート艦導入や海洋版トマホーク巡航ミサイルも、極超音速兵器導入の2025年以前に戦力向上につながるとGilday大将は説明している

///////////////////////////////////////////////

極超音速兵器は時間がかかりますねぇ・・・。

米海軍の説明内容は、従来型戦力強化の延長で、中国の飽和ミサイル攻撃に対処可能とはとても思えません。本当であれば無人艦艇や無人機や無人水中艦艇を多数使用した作戦構想が欲しいところですが・・・

米軍の極超音速兵器開発

「豪州とも協力」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-12-01

「今頃学会と情報収集枠組み」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-10-28

「3月の極超音速兵器テストは誤差20㎝」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-10-14

「3軍協力で極超音速兵器開発」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-08-15-1

「ボディー試験に成功」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-03-22

「空軍開発本格化」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-06-16

「攻防両面で超超音速兵器話題」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2018-09-08-1

「防御手段無し」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2018-03-21-1

「宇宙センサー整備が急務」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-07-31

米海軍の関連記事

「レールガン開発断念」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-07-06

「無人艦艇4400nm航行」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-06-11

「3大近代化事業を一つに絞れ」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-06-09

「無人システム構想が酷評される」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-03-22

「第1艦隊創設を検討中」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-03-20

「MQ-25初の空中給油に成功」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-06-08

「第2回MQ-9活用演習」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-05-01-1

「空母艦載機は2/3無人機に」→https://holylandtokyo.com/2021/04/06/10

「米海軍の戦術ネットワークProject Overmatch」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-10-15

「米国防長官が米海軍体制検討のさわりを語る」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-09-18-1

「21年初に本格無人システム演習を太平洋で」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-09-10-1

「米空母と潜水艦修理の75%が遅延」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-08-22

「潜水艦も無人化を強力推進」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-06-03

「国防省が空母2隻削減と無人艦艇推進案」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-22

「CSBAが提言:大型艦艇中心では戦えない」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-01-10

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1

オースチン国防長官がASEAN3か国初訪問 [オースチン国防長官]

シンガポール、ベトナム、フィリピンを歴訪

4月提唱のIntegrated Deterrenceを強調

まだ4本しかオースチン長官の記事がないので

7月27日、ASEAN3か国(シンガポール、ベトナム、フィリピン)への初訪問を開始したオースチン国防長官がシンガポールで講演を行い、アジアの同盟国が一体となって中国に対抗する4月から提唱中の「integrated deterrence」との考え方について語りました

7月27日、ASEAN3か国(シンガポール、ベトナム、フィリピン)への初訪問を開始したオースチン国防長官がシンガポールで講演を行い、アジアの同盟国が一体となって中国に対抗する4月から提唱中の「integrated deterrence」との考え方について語りました

IISS主催の「Fullerton Lecture」とのイベントで同長官は、平時における嫌がらせ行動からグレーゾーン事案、更には本格紛争に至る全ての局面への抑止と対処について、米国と地域の同盟国・友好国が一体となって、軍事と非軍事の全ての手段を投入して取り組む必要性を強調し、協力を要請しています

驚くような発言があるわけではありませんが、1月23日に議会承認を受け活動している同長官について、ほとんど話題にしたことがありませんし、話題となるような動きも見聞きしませんので、忘れないようご紹介しておきます

驚くような発言があるわけではありませんが、1月23日に議会承認を受け活動している同長官について、ほとんど話題にしたことがありませんし、話題となるような動きも見聞きしませんので、忘れないようご紹介しておきます

アフガンに続き、イラクからも2021年末までに米軍を撤退させるとバイデン大統領が宣言し、中央軍司令官経験者としてその方面での業務が多そうなオースチン長官ですが、中東からの引き上げも、各種国防省や米軍の改革も、全ては対中国のための布石ですから、そのお考え「integrated deterrence」の方向性を見ておきましょう

27日付Defense-News記事によれば長官は講演で

●米国は地域の同盟国や友好国と一体となり、歩調を合わせて軍事と非軍事の全ての手段を用いて、平時における嫌がらせ行動からグレーゾーン事案、更には本格紛争に至る全ての局面への抑止に、「integrated deterrence」との考え方で取り組んでいく

●米国は地域の同盟国や友好国と一体となり、歩調を合わせて軍事と非軍事の全ての手段を用いて、平時における嫌がらせ行動からグレーゾーン事案、更には本格紛争に至る全ての局面への抑止に、「integrated deterrence」との考え方で取り組んでいく

●「integrated deterrence」とは、現有する能力だけでなく、新たな能力構築や開発においても地域のネットワークを最大限活用する考え方であり、更にパートナシップのレベルを地域安全保障確保に適するよう発展させていく事を狙いとし、意思疎通の改善や強化、技術革新の迅速化で関係国全体の能力アップを図る取り組みである

●地域国家との相互運用性(interoperability)向上もその一つで、例えば最近日本で実施した大規模演習で、HMARS(High Mobility Artillery Rocket System)を日本に展開して発射訓練を実施したことなどは特筆すべき成果だ

●中国は国際法上受け入れがたい論理で南シナ海の大半の領有を主張し、他の地域国家の領土領海にも同様の根拠なき主張を展開しているが、尖閣諸島で同様の中国との課題に直面する同盟国日本に対し安保条約に基づき引き続きコミットしていく。これはフィリピンや南シナ海周辺国に対しても同様である

●また台湾に関しても、台湾関係法に基づき、台湾に対する嫌がらせや脅威を抑止するため、能力強化や即応態勢向上に協力していく

●また台湾に関しても、台湾関係法に基づき、台湾に対する嫌がらせや脅威を抑止するため、能力強化や即応態勢向上に協力していく

●更に、インド領土への侵攻や台湾周辺地域での軍事活動、またウイグル自治区のイスラム教徒に対する「genocide and crimes against humanity」など、論争を平和的に解決しようとしない中国を非難する

●コロナ感染対策として米国は、インドアジア太平洋地域に緊急援助を実施中であり、感染判定キットや酸素呼吸器、医療関係者用に防蟻キットやワクチン提供などを継続している

●バイデン政権によるワクチン提供は、インドネシア、ラオス、マレーシア、ベトナムに対し既に4000万回分が行われ、来年には追加で500万回分が世界各地に提供される予定である。そしてこれらワクチン提供は全て、何の見返りも交換条件も求めない純粋な支援である

●(質疑応答で英空母のアジア派遣に関し、)インド太平洋のみで協力したいわけではない。英国は他の地域での方がより有用かもしれない

///////////////////////////////////////////////

オースチン国防長官が目立たないのは、アフガンや中東からの米軍撤退に多忙なだけでなく、主要な政治任用ポストの指名承認に標準的な時間がかかっているからともいえます。

3軍の長官も、7月26日にやっとFrank Kendall空軍長官が承認されて決着し、主要な国防次官や次官補クラスの承認も夏休みを前に進みつつあるようです。

3軍の長官も、7月26日にやっとFrank Kendall空軍長官が承認されて決着し、主要な国防次官や次官補クラスの承認も夏休みを前に進みつつあるようです。

最後の英国に関する発言は、色々波紋を呼びそうですが、対ロシアでもっと頑張ってくれ。F-35を計画通り購入しろとのお怒りかもしれません

オースチン長官の今後のご活躍に期待いたしましょう

米海兵隊の日本での訓練活発化

「海兵隊NMESISで海上目標攻撃成功」→https://holylandtokyo.com/2021/05/03/213/

「海兵隊で歩兵が砲兵を支援する新形態演習」→https://holylandtokyo.com/2021/04/15/107/

「在日海兵隊の飛び石演習」→https://holylandtokyo.com/2020/10/26/441/

オースチン国防長官関連

「2月にNATO国防相会議初参加」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-02-17

「米軍態勢見直し指示」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-02-06

「トンランスジェンダー再受け入れ」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-01-26

「オースチン氏をご紹介」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-12-08

「Austin元大将が国防長官になる為の高いハードル」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-12-02

中国による南シナ海諸国への手出し

「カンボジアに海軍拠点か」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-06-13

「マレーシアを大型機の大群で威嚇」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-06-02

「海南島の拠点強化」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-06-10

空軍長官に承認されたKendall氏

オバマ政権で調達&開発担当国防次官を4年、陸軍士官学校卒で航空工学修士とMBAと法学博士

「Kendall氏の議会証言」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-05-26-1

「空軍長官候補Kendall氏をご紹介」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-04-28

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1

4月提唱のIntegrated Deterrenceを強調

まだ4本しかオースチン長官の記事がないので

7月27日、ASEAN3か国(シンガポール、ベトナム、フィリピン)への初訪問を開始したオースチン国防長官がシンガポールで講演を行い、アジアの同盟国が一体となって中国に対抗する4月から提唱中の「integrated deterrence」との考え方について語りました

7月27日、ASEAN3か国(シンガポール、ベトナム、フィリピン)への初訪問を開始したオースチン国防長官がシンガポールで講演を行い、アジアの同盟国が一体となって中国に対抗する4月から提唱中の「integrated deterrence」との考え方について語りましたIISS主催の「Fullerton Lecture」とのイベントで同長官は、平時における嫌がらせ行動からグレーゾーン事案、更には本格紛争に至る全ての局面への抑止と対処について、米国と地域の同盟国・友好国が一体となって、軍事と非軍事の全ての手段を投入して取り組む必要性を強調し、協力を要請しています

驚くような発言があるわけではありませんが、1月23日に議会承認を受け活動している同長官について、ほとんど話題にしたことがありませんし、話題となるような動きも見聞きしませんので、忘れないようご紹介しておきます

驚くような発言があるわけではありませんが、1月23日に議会承認を受け活動している同長官について、ほとんど話題にしたことがありませんし、話題となるような動きも見聞きしませんので、忘れないようご紹介しておきますアフガンに続き、イラクからも2021年末までに米軍を撤退させるとバイデン大統領が宣言し、中央軍司令官経験者としてその方面での業務が多そうなオースチン長官ですが、中東からの引き上げも、各種国防省や米軍の改革も、全ては対中国のための布石ですから、そのお考え「integrated deterrence」の方向性を見ておきましょう

27日付Defense-News記事によれば長官は講演で

●米国は地域の同盟国や友好国と一体となり、歩調を合わせて軍事と非軍事の全ての手段を用いて、平時における嫌がらせ行動からグレーゾーン事案、更には本格紛争に至る全ての局面への抑止に、「integrated deterrence」との考え方で取り組んでいく

●米国は地域の同盟国や友好国と一体となり、歩調を合わせて軍事と非軍事の全ての手段を用いて、平時における嫌がらせ行動からグレーゾーン事案、更には本格紛争に至る全ての局面への抑止に、「integrated deterrence」との考え方で取り組んでいく●「integrated deterrence」とは、現有する能力だけでなく、新たな能力構築や開発においても地域のネットワークを最大限活用する考え方であり、更にパートナシップのレベルを地域安全保障確保に適するよう発展させていく事を狙いとし、意思疎通の改善や強化、技術革新の迅速化で関係国全体の能力アップを図る取り組みである

●地域国家との相互運用性(interoperability)向上もその一つで、例えば最近日本で実施した大規模演習で、HMARS(High Mobility Artillery Rocket System)を日本に展開して発射訓練を実施したことなどは特筆すべき成果だ

●中国は国際法上受け入れがたい論理で南シナ海の大半の領有を主張し、他の地域国家の領土領海にも同様の根拠なき主張を展開しているが、尖閣諸島で同様の中国との課題に直面する同盟国日本に対し安保条約に基づき引き続きコミットしていく。これはフィリピンや南シナ海周辺国に対しても同様である

●また台湾に関しても、台湾関係法に基づき、台湾に対する嫌がらせや脅威を抑止するため、能力強化や即応態勢向上に協力していく

●また台湾に関しても、台湾関係法に基づき、台湾に対する嫌がらせや脅威を抑止するため、能力強化や即応態勢向上に協力していく●更に、インド領土への侵攻や台湾周辺地域での軍事活動、またウイグル自治区のイスラム教徒に対する「genocide and crimes against humanity」など、論争を平和的に解決しようとしない中国を非難する

●コロナ感染対策として米国は、インドアジア太平洋地域に緊急援助を実施中であり、感染判定キットや酸素呼吸器、医療関係者用に防蟻キットやワクチン提供などを継続している

●バイデン政権によるワクチン提供は、インドネシア、ラオス、マレーシア、ベトナムに対し既に4000万回分が行われ、来年には追加で500万回分が世界各地に提供される予定である。そしてこれらワクチン提供は全て、何の見返りも交換条件も求めない純粋な支援である

●(質疑応答で英空母のアジア派遣に関し、)インド太平洋のみで協力したいわけではない。英国は他の地域での方がより有用かもしれない

///////////////////////////////////////////////

オースチン国防長官が目立たないのは、アフガンや中東からの米軍撤退に多忙なだけでなく、主要な政治任用ポストの指名承認に標準的な時間がかかっているからともいえます。

3軍の長官も、7月26日にやっとFrank Kendall空軍長官が承認されて決着し、主要な国防次官や次官補クラスの承認も夏休みを前に進みつつあるようです。

3軍の長官も、7月26日にやっとFrank Kendall空軍長官が承認されて決着し、主要な国防次官や次官補クラスの承認も夏休みを前に進みつつあるようです。最後の英国に関する発言は、色々波紋を呼びそうですが、対ロシアでもっと頑張ってくれ。F-35を計画通り購入しろとのお怒りかもしれません

オースチン長官の今後のご活躍に期待いたしましょう

米海兵隊の日本での訓練活発化

「海兵隊NMESISで海上目標攻撃成功」→https://holylandtokyo.com/2021/05/03/213/

「海兵隊で歩兵が砲兵を支援する新形態演習」→https://holylandtokyo.com/2021/04/15/107/

「在日海兵隊の飛び石演習」→https://holylandtokyo.com/2020/10/26/441/

オースチン国防長官関連

「2月にNATO国防相会議初参加」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-02-17

「米軍態勢見直し指示」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-02-06

「トンランスジェンダー再受け入れ」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-01-26

「オースチン氏をご紹介」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-12-08

「Austin元大将が国防長官になる為の高いハードル」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-12-02

中国による南シナ海諸国への手出し

「カンボジアに海軍拠点か」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-06-13

「マレーシアを大型機の大群で威嚇」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-06-02

「海南島の拠点強化」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-06-10

空軍長官に承認されたKendall氏

オバマ政権で調達&開発担当国防次官を4年、陸軍士官学校卒で航空工学修士とMBAと法学博士

「Kendall氏の議会証言」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-05-26-1

「空軍長官候補Kendall氏をご紹介」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-04-28

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1

RQ-4 Block 40でも今後8年程度の賞味期限 [米空軍]

日本はこれから旧式を4機も導入させられるのに

米空軍計画部長が米議会でISR機削減を語る

21日、米空軍司令部計画部長のDavid Nahom空軍中将が上院軍事小委員会で2022年度予算案について証言し、対中国など本格紛争への備えを加速する中で、厳しい脅威下での運用を想定していない旧式IRS機E-8 JSTARSやRQ-4の削減を進めたいと議会の理解を求めました

21日、米空軍司令部計画部長のDavid Nahom空軍中将が上院軍事小委員会で2022年度予算案について証言し、対中国など本格紛争への備えを加速する中で、厳しい脅威下での運用を想定していない旧式IRS機E-8 JSTARSやRQ-4の削減を進めたいと議会の理解を求めました

米空軍はかねてから、強固に防御された中国大陸正面などで生存が難しいE-8 JSTARSやRQ-4の削減を求め、資源の将来装備への再配分を希望してきましたが、税収減や雇用減といった極めてローカルな利害を背景に、これら機体所属基地のある州選出議員が「難癖」をつけて阻止や遅延を図ってきました

一方で300機程度保有するMQ-9については、対中国想定作戦おける「脅威度の低い」エリアで、海洋監視や通信中継等と言った役割を担う可能性が試験演習で試行され米海軍や海兵隊には評判が良く、特に海兵隊は自らMQ-9操縦者や整備要員を養成したり、運用支援部隊を倍増させるなど、対テロ作戦に活躍したベテランISR機の活用に動いています

一方で300機程度保有するMQ-9については、対中国想定作戦おける「脅威度の低い」エリアで、海洋監視や通信中継等と言った役割を担う可能性が試験演習で試行され米海軍や海兵隊には評判が良く、特に海兵隊は自らMQ-9操縦者や整備要員を養成したり、運用支援部隊を倍増させるなど、対テロ作戦に活躍したベテランISR機の活用に動いています

2022年度予算案で米空軍は、16機保有のE-8 JSTARSを4機、33機保有のRQ-4から20機の旧式Block 30を退役させる提案をしていますが、MQ-9については約300機の機体と運用要員数を現状維持としながら、活動量削減を計画しているようです

21日付Defense-News記事によれば

●Nahom計画部長は、「中東での作戦縮小を受け、前線でのISR所要が減少しているのは自然なことである。米空軍はMQ-9を従来とは異なった用法で、異なった役割で使用する機会を検討している。本格紛争の中でも、脅威度の低い場面での活動があり得るだろう」と語った。なお米空軍報道官はMQ-9について、2022年度予算案で、現在の作戦正面約60を、56まで削減すると説明している

●Nahom計画部長は、「中東での作戦縮小を受け、前線でのISR所要が減少しているのは自然なことである。米空軍はMQ-9を従来とは異なった用法で、異なった役割で使用する機会を検討している。本格紛争の中でも、脅威度の低い場面での活動があり得るだろう」と語った。なお米空軍報道官はMQ-9について、2022年度予算案で、現在の作戦正面約60を、56まで削減すると説明している

●背景について同部長は、「MQ-9やRQ-4 Block 30は今現在の戦いには関与できるが、中国のような大国との本格紛争に適した設計にはなっていない」、「将来戦に向けてISR機には3条件が求められ、脅威下で生存できること、脅威下で活動継続可能なこと、そしてネットワークに接続されていることの3つである」と説明した

●20機を削減した後に残る「Block 40」RQ-4について同部長は、「今後6年から8年間は非常に重要なアセットとなる。老朽化が進むE-8C JSTARSの信頼性が低下する中、そのギャップを埋める役割が「Block 40」RQ-4には期待されている」と表現した

●20機を削減した後に残る「Block 40」RQ-4について同部長は、「今後6年から8年間は非常に重要なアセットとなる。老朽化が進むE-8C JSTARSの信頼性が低下する中、そのギャップを埋める役割が「Block 40」RQ-4には期待されている」と表現した

●MQ-9とRQ-4が配備されているGrand Forks空軍基地が選挙区にある議員が、RQ-4とMQ-9の後継機構想について委員会で質問したが、同部長は「MQ-9は2030年代半ばまで大丈夫」、「RQ-4の次(後継機)に向けて取り組んでいるが、直ぐには実現困難」「family of systems」全体での対応を構想していると述べるにとどまり、細部には言及しなかった

/////////////////////////////////////////////

同じく削減が進まないA-10攻撃機や旧式空中給油機でも同様の議論がありますが、ベテランアセットの将来戦における課題を指摘すると同時に、資源配分を増やしたい将来装備の有効性や必要性説明を米空軍は求められており、米議会からするとその点で「不満足」なわけです

その筆頭がF-35で、このゴタゴタと高止まりする維持整備費が全ての足を引っ張っていると言っても過言ではありません。もちろん指揮統制改革を目指すABMSや、公開されていない「極秘開発プロジェクト」にも米議会は説明を求めていますが・・・

その筆頭がF-35で、このゴタゴタと高止まりする維持整備費が全ての足を引っ張っていると言っても過言ではありません。もちろん指揮統制改革を目指すABMSや、公開されていない「極秘開発プロジェクト」にも米議会は説明を求めていますが・・・

日本は買わされたRQ-4をどうするのでしょうか? 10年も建てば米空軍のRQ-4が退役するとなれば、日本は運用開始直後に部品枯渇に直面し、米側の言い値で高い部品を一括購入させられることになるのでしょうか?

MQ-9関連の記事

「2回目の対中国応用演習」→https://holylandtokyo.com/2021/05/01/211/

「豪州へ12機輸出承認」→https://holylandtokyo.com/2021/04/29/119/

「本格紛争用に約1/4を改修&延命へ」→https://holylandtokyo.com/2021/04/28/118/

「JDAM完成弾運搬役も」→https://holylandtokyo.com/2021/03/09/156/

「無人機MQ-9の対中国海上作戦への応用演習」→https://holylandtokyo.com/2020/10/02/424/

日本が買わされる黄昏のRQ-4

「日本用RQ-4が米国で試験初飛行」→https://holylandtokyo.com/2021/04/21/112/

「自衛隊が希望していないRQ-4を買わされる件」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2017-05-22

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1

米空軍計画部長が米議会でISR機削減を語る

米空軍はかねてから、強固に防御された中国大陸正面などで生存が難しいE-8 JSTARSやRQ-4の削減を求め、資源の将来装備への再配分を希望してきましたが、税収減や雇用減といった極めてローカルな利害を背景に、これら機体所属基地のある州選出議員が「難癖」をつけて阻止や遅延を図ってきました

一方で300機程度保有するMQ-9については、対中国想定作戦おける「脅威度の低い」エリアで、海洋監視や通信中継等と言った役割を担う可能性が試験演習で試行され米海軍や海兵隊には評判が良く、特に海兵隊は自らMQ-9操縦者や整備要員を養成したり、運用支援部隊を倍増させるなど、対テロ作戦に活躍したベテランISR機の活用に動いています

一方で300機程度保有するMQ-9については、対中国想定作戦おける「脅威度の低い」エリアで、海洋監視や通信中継等と言った役割を担う可能性が試験演習で試行され米海軍や海兵隊には評判が良く、特に海兵隊は自らMQ-9操縦者や整備要員を養成したり、運用支援部隊を倍増させるなど、対テロ作戦に活躍したベテランISR機の活用に動いています2022年度予算案で米空軍は、16機保有のE-8 JSTARSを4機、33機保有のRQ-4から20機の旧式Block 30を退役させる提案をしていますが、MQ-9については約300機の機体と運用要員数を現状維持としながら、活動量削減を計画しているようです

21日付Defense-News記事によれば

●Nahom計画部長は、「中東での作戦縮小を受け、前線でのISR所要が減少しているのは自然なことである。米空軍はMQ-9を従来とは異なった用法で、異なった役割で使用する機会を検討している。本格紛争の中でも、脅威度の低い場面での活動があり得るだろう」と語った。なお米空軍報道官はMQ-9について、2022年度予算案で、現在の作戦正面約60を、56まで削減すると説明している

●Nahom計画部長は、「中東での作戦縮小を受け、前線でのISR所要が減少しているのは自然なことである。米空軍はMQ-9を従来とは異なった用法で、異なった役割で使用する機会を検討している。本格紛争の中でも、脅威度の低い場面での活動があり得るだろう」と語った。なお米空軍報道官はMQ-9について、2022年度予算案で、現在の作戦正面約60を、56まで削減すると説明している●背景について同部長は、「MQ-9やRQ-4 Block 30は今現在の戦いには関与できるが、中国のような大国との本格紛争に適した設計にはなっていない」、「将来戦に向けてISR機には3条件が求められ、脅威下で生存できること、脅威下で活動継続可能なこと、そしてネットワークに接続されていることの3つである」と説明した

●20機を削減した後に残る「Block 40」RQ-4について同部長は、「今後6年から8年間は非常に重要なアセットとなる。老朽化が進むE-8C JSTARSの信頼性が低下する中、そのギャップを埋める役割が「Block 40」RQ-4には期待されている」と表現した

●20機を削減した後に残る「Block 40」RQ-4について同部長は、「今後6年から8年間は非常に重要なアセットとなる。老朽化が進むE-8C JSTARSの信頼性が低下する中、そのギャップを埋める役割が「Block 40」RQ-4には期待されている」と表現した●MQ-9とRQ-4が配備されているGrand Forks空軍基地が選挙区にある議員が、RQ-4とMQ-9の後継機構想について委員会で質問したが、同部長は「MQ-9は2030年代半ばまで大丈夫」、「RQ-4の次(後継機)に向けて取り組んでいるが、直ぐには実現困難」「family of systems」全体での対応を構想していると述べるにとどまり、細部には言及しなかった

/////////////////////////////////////////////

同じく削減が進まないA-10攻撃機や旧式空中給油機でも同様の議論がありますが、ベテランアセットの将来戦における課題を指摘すると同時に、資源配分を増やしたい将来装備の有効性や必要性説明を米空軍は求められており、米議会からするとその点で「不満足」なわけです

その筆頭がF-35で、このゴタゴタと高止まりする維持整備費が全ての足を引っ張っていると言っても過言ではありません。もちろん指揮統制改革を目指すABMSや、公開されていない「極秘開発プロジェクト」にも米議会は説明を求めていますが・・・

その筆頭がF-35で、このゴタゴタと高止まりする維持整備費が全ての足を引っ張っていると言っても過言ではありません。もちろん指揮統制改革を目指すABMSや、公開されていない「極秘開発プロジェクト」にも米議会は説明を求めていますが・・・日本は買わされたRQ-4をどうするのでしょうか? 10年も建てば米空軍のRQ-4が退役するとなれば、日本は運用開始直後に部品枯渇に直面し、米側の言い値で高い部品を一括購入させられることになるのでしょうか?

MQ-9関連の記事

「2回目の対中国応用演習」→https://holylandtokyo.com/2021/05/01/211/

「豪州へ12機輸出承認」→https://holylandtokyo.com/2021/04/29/119/

「本格紛争用に約1/4を改修&延命へ」→https://holylandtokyo.com/2021/04/28/118/

「JDAM完成弾運搬役も」→https://holylandtokyo.com/2021/03/09/156/

「無人機MQ-9の対中国海上作戦への応用演習」→https://holylandtokyo.com/2020/10/02/424/

日本が買わされる黄昏のRQ-4

「日本用RQ-4が米国で試験初飛行」→https://holylandtokyo.com/2021/04/21/112/

「自衛隊が希望していないRQ-4を買わされる件」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2017-05-22

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1

F-35はエンジン不足で15%が飛行できず [亡国のF-35]

広告なし!スマホに優しい「東京の郊外より2」

→https://holylandtokyo.com/

///////////////////////////////////////////////////

米空軍保有機約290機の41機がエンジンなし

トルコ除外による部品不足や整備時間長期化もあるが

エンジンブレード耐熱不足問題がどっしりと![[exclamation]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/158.gif) ?

?

13日、下院軍事小委員会で国防省F-35計画室長などが証言し、エンジン関連が原因で運用態勢にない米空軍F-35が41機あり、他軍種や同盟国機も含めると計46機が搭載可能なエンジンが無い状態にあると説明しました。

13日、下院軍事小委員会で国防省F-35計画室長などが証言し、エンジン関連が原因で運用態勢にない米空軍F-35が41機あり、他軍種や同盟国機も含めると計46機が搭載可能なエンジンが無い状態にあると説明しました。

米空軍のエンジン無し比率「約15%」がどれほど問題なのか、比較可能なデータがないので不明ですが、2021年初から関係高官が、F-35稼働率が上がらない原因として「F135エンジン問題」に言及しており、コロナ感染拡大やトルコが部品サプライチェーンから除外されたことに起因する部品不足だけでなく、「エンジンブレード耐熱不足問題」がじわじわと表面化しそうな雰囲気です

繰り返しご紹介しているように、F-35の製造コストは低下傾向(最新Block 4は?)も、維持整備コストが第4世代機の2倍程度に高止まりし、更に一つの完成型である「Block 4」以前の機体は「Block 4」にアップグレード改修を行う必要があることから、総コストは上昇の見通ししかありません。そんな中でのエンジン問題に、「泣きっ面にハチ」状態のF-35購入国です

「エンジン問題について」各種報道から

●国防省F-35計画室長Eric Fick空軍中将は下院で、「エンジンの維持コストは課題である。だた、新造機の納入には影響はない。まもなくエンジン使用2000時間の定期整備を迎えるエンジンが現れコスト増に注意が必要だが、最近はコストがフラットになる傾向を見せつつある」と述べつつも

●国防省F-35計画室長Eric Fick空軍中将は下院で、「エンジンの維持コストは課題である。だた、新造機の納入には影響はない。まもなくエンジン使用2000時間の定期整備を迎えるエンジンが現れコスト増に注意が必要だが、最近はコストがフラットになる傾向を見せつつある」と述べつつも

●エンジン整備遅延問題に対処するため「3つのアプローチに取り掛かっており、一つはTinker基地エンジン整備所の整備時間短縮取り組みであり、もう一つは他にもエンジン整備拠点を設ける検討、そしてエンジンの整備間隔を延長する検討である」と説明した

●Jay Stefany米海軍開発担当次官補代理は下院で、「関連企業及びF-35エンジン修理施設と緊密に連携し、エンジン整備の遅れを取り戻すべく尽力している」、「整備人員の増強など」と説明したが、エンジンブレード表面処理の問題は人の増強では解決できない

●Jay Stefany米海軍開発担当次官補代理は下院で、「関連企業及びF-35エンジン修理施設と緊密に連携し、エンジン整備の遅れを取り戻すべく尽力している」、「整備人員の増強など」と説明したが、エンジンブレード表面処理の問題は人の増強では解決できない

●現場でのエンジン不足問題を受け、F-35が所属する米空軍戦闘コマンドは、2021年に各所で開催予定だった航空ショーへのF-35派遣を縮小することを決定している

●F-35用のF135エンジンを製造するPratt & Whitney社のMatthew Bromberg社長は、4月にエンジン不足問題についてメディアに、「2つの理由がある。コロナ感染対策による部品製造の遅れと、トルコが部品供給チェーンから抜けたこで、予定していた効率アップが進まなかった」と説明している。

●F-35用のF135エンジンを製造するPratt & Whitney社のMatthew Bromberg社長は、4月にエンジン不足問題についてメディアに、「2つの理由がある。コロナ感染対策による部品製造の遅れと、トルコが部品供給チェーンから抜けたこで、予定していた効率アップが進まなかった」と説明している。

●ちなみにトルコは約1000個の部品供給に関わっていたが、その中には188個のエンジン関連部品が含まれていた。同社長はタービンブレードの耐熱コーティングに関しては言及しなかった

////////////////////////////////////////////////

大きくF-35の稼働率が上がらない理由を考えると、兵站情報管理システム(ALISに代わりODIN)トラブルや部品確保サプライチェーンの混乱、想定以上の部品故障率や整備員の技量未熟等々・・・複数の大きな原因が背景に上がりますが、性能発揮の制約になりそうなのがエンジン問題です。

以下では関連の高官発言を時系列でご紹介します。特に今年2月のBrown空軍参謀総長発言に注目です。「フェラーリ(F-35)で毎日通勤することはない。日曜日に乗ればよい」と発言したことで、この問題の深刻さが広く知られるようになったからです

Lord調達担当国防次官

●2019年11月下院委員会で→戦闘任務にあたる飛行部隊での稼働率は、2018年10月の55%から、2019年9月の73%に上昇

●2019年11月下院委員会で→戦闘任務にあたる飛行部隊での稼働率は、2018年10月の55%から、2019年9月の73%に上昇

●2020年7月下院委員会で→F-35稼働率は、2020年1月には60%であったが、同年6月には70%に上昇。また全ての任務が可能な機体比率は、同期間で40%から50%に上昇

●退任前日の2021年1月19日会見で→F-35稼働率は、「複数ある任務の一つでも可能な機体は69%で、全ての任務が可能な機体は39%、稼働率低迷の主な理由は、キャノピーの表面剥離やF135エンジン関連問題にある

国防省F-35計画室幹部(2021年2月12日)

●エンジンブレードの問題は、耐熱コーティングが想定より早く劣化する問題である。F-35関連各級指揮官がF-35関連の種々の課題を議論する会議を開催し、F135エンジン問題に関する議論も行われた

Pratt & Whitney社は声明で

●2020年からエンジンブレード改良処理過程を導入開始し、製造ラインに投入している

Brown空軍参謀総長(2021年2月17日)

●(F-35エンジン問題に関する質問に問題の存在を認めつつ、)最新鋭機へのニーズが高いことから使用頻度が高くなり、F-35のエンジンの故障率が上昇している

●(F-35エンジン問題に関する質問に問題の存在を認めつつ、)最新鋭機へのニーズが高いことから使用頻度が高くなり、F-35のエンジンの故障率が上昇している

●この問題対処に維持整備方式や整備施設の体制検討を中将大将レベルで行っている。シンプルにはF-35の使用頻度を下げることが対処法だ(simply be to use the F-35 less)

●「フェラーリで毎日通勤することはないだろう。フェラーリは日曜日に運転すればいいんだ。F-35はハイエンド環境の装備であり、ローエンド環境で常に使用する必要はない」と述べつつも、「この考え方にも異論があるだろう。反論も予期している」

/////////////////////////////////////////////////////

よくわかりませんが、「Pratt & Whitney社声明」をそのまま信じれば、2020年以降のエンジンブレードは耐久性が改善され、米空軍でいえばそれまでに受領していた200機強だけが問題を抱えているとも解釈できます。

でもそうであれば、Brown空軍参謀総長のような発言にはならない気がします。突き放したようなその表現に、F-35が既に米軍内で「お荷物」になりつつある気配さえ感じます

エンジンブレードの耐熱性不足

「エンジンブレードと整備性問題」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-02-13

「Lord次官が最後の会見でF-35問題を」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-01-21

最近のF-35

「海兵隊C型が完全運用態勢」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-07-08

「スイスが14番目の購入国に」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-07-01

「英国防相がF-35企業に不満をぶちまける」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-06-24-1

「英国は調達機数半減か」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-03-24

「伊軽空母に海兵隊F-35B展開」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-03-14-1

「F-35投資はどぶに金を捨てるようなもの」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-03-06

「エンジンブレードと整備性問題」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-02-13

「F-35稼働率の状況」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-01-21

「新型戦術核搭載飛行試験」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-11-28

「5月の事故対策改修は秘密」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-11-24

「中東でかく戦えり」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-08-19

「機種別機数が第3位に」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-07-07

「B型とC型が超音速飛行制限甘受」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-27

「ボルトの誤使用:調査もせず放置へ」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-02-29

「ポーランドが13カ国目に」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-02-03

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1

→https://holylandtokyo.com/

///////////////////////////////////////////////////

米空軍保有機約290機の41機がエンジンなし

トルコ除外による部品不足や整備時間長期化もあるが

エンジンブレード耐熱不足問題がどっしりと

13日、下院軍事小委員会で国防省F-35計画室長などが証言し、エンジン関連が原因で運用態勢にない米空軍F-35が41機あり、他軍種や同盟国機も含めると計46機が搭載可能なエンジンが無い状態にあると説明しました。

13日、下院軍事小委員会で国防省F-35計画室長などが証言し、エンジン関連が原因で運用態勢にない米空軍F-35が41機あり、他軍種や同盟国機も含めると計46機が搭載可能なエンジンが無い状態にあると説明しました。米空軍のエンジン無し比率「約15%」がどれほど問題なのか、比較可能なデータがないので不明ですが、2021年初から関係高官が、F-35稼働率が上がらない原因として「F135エンジン問題」に言及しており、コロナ感染拡大やトルコが部品サプライチェーンから除外されたことに起因する部品不足だけでなく、「エンジンブレード耐熱不足問題」がじわじわと表面化しそうな雰囲気です

繰り返しご紹介しているように、F-35の製造コストは低下傾向(最新Block 4は?)も、維持整備コストが第4世代機の2倍程度に高止まりし、更に一つの完成型である「Block 4」以前の機体は「Block 4」にアップグレード改修を行う必要があることから、総コストは上昇の見通ししかありません。そんな中でのエンジン問題に、「泣きっ面にハチ」状態のF-35購入国です

「エンジン問題について」各種報道から

●エンジン整備遅延問題に対処するため「3つのアプローチに取り掛かっており、一つはTinker基地エンジン整備所の整備時間短縮取り組みであり、もう一つは他にもエンジン整備拠点を設ける検討、そしてエンジンの整備間隔を延長する検討である」と説明した

●Jay Stefany米海軍開発担当次官補代理は下院で、「関連企業及びF-35エンジン修理施設と緊密に連携し、エンジン整備の遅れを取り戻すべく尽力している」、「整備人員の増強など」と説明したが、エンジンブレード表面処理の問題は人の増強では解決できない

●Jay Stefany米海軍開発担当次官補代理は下院で、「関連企業及びF-35エンジン修理施設と緊密に連携し、エンジン整備の遅れを取り戻すべく尽力している」、「整備人員の増強など」と説明したが、エンジンブレード表面処理の問題は人の増強では解決できない●現場でのエンジン不足問題を受け、F-35が所属する米空軍戦闘コマンドは、2021年に各所で開催予定だった航空ショーへのF-35派遣を縮小することを決定している

●F-35用のF135エンジンを製造するPratt & Whitney社のMatthew Bromberg社長は、4月にエンジン不足問題についてメディアに、「2つの理由がある。コロナ感染対策による部品製造の遅れと、トルコが部品供給チェーンから抜けたこで、予定していた効率アップが進まなかった」と説明している。

●F-35用のF135エンジンを製造するPratt & Whitney社のMatthew Bromberg社長は、4月にエンジン不足問題についてメディアに、「2つの理由がある。コロナ感染対策による部品製造の遅れと、トルコが部品供給チェーンから抜けたこで、予定していた効率アップが進まなかった」と説明している。●ちなみにトルコは約1000個の部品供給に関わっていたが、その中には188個のエンジン関連部品が含まれていた。同社長はタービンブレードの耐熱コーティングに関しては言及しなかった

////////////////////////////////////////////////

大きくF-35の稼働率が上がらない理由を考えると、兵站情報管理システム(ALISに代わりODIN)トラブルや部品確保サプライチェーンの混乱、想定以上の部品故障率や整備員の技量未熟等々・・・複数の大きな原因が背景に上がりますが、性能発揮の制約になりそうなのがエンジン問題です。

以下では関連の高官発言を時系列でご紹介します。特に今年2月のBrown空軍参謀総長発言に注目です。「フェラーリ(F-35)で毎日通勤することはない。日曜日に乗ればよい」と発言したことで、この問題の深刻さが広く知られるようになったからです

Lord調達担当国防次官

●2019年11月下院委員会で→戦闘任務にあたる飛行部隊での稼働率は、2018年10月の55%から、2019年9月の73%に上昇

●2019年11月下院委員会で→戦闘任務にあたる飛行部隊での稼働率は、2018年10月の55%から、2019年9月の73%に上昇●2020年7月下院委員会で→F-35稼働率は、2020年1月には60%であったが、同年6月には70%に上昇。また全ての任務が可能な機体比率は、同期間で40%から50%に上昇

●退任前日の2021年1月19日会見で→F-35稼働率は、「複数ある任務の一つでも可能な機体は69%で、全ての任務が可能な機体は39%、稼働率低迷の主な理由は、キャノピーの表面剥離やF135エンジン関連問題にある

国防省F-35計画室幹部(2021年2月12日)

●エンジンブレードの問題は、耐熱コーティングが想定より早く劣化する問題である。F-35関連各級指揮官がF-35関連の種々の課題を議論する会議を開催し、F135エンジン問題に関する議論も行われた

Pratt & Whitney社は声明で

●2020年からエンジンブレード改良処理過程を導入開始し、製造ラインに投入している

Brown空軍参謀総長(2021年2月17日)

●(F-35エンジン問題に関する質問に問題の存在を認めつつ、)最新鋭機へのニーズが高いことから使用頻度が高くなり、F-35のエンジンの故障率が上昇している

●(F-35エンジン問題に関する質問に問題の存在を認めつつ、)最新鋭機へのニーズが高いことから使用頻度が高くなり、F-35のエンジンの故障率が上昇している●この問題対処に維持整備方式や整備施設の体制検討を中将大将レベルで行っている。シンプルにはF-35の使用頻度を下げることが対処法だ(simply be to use the F-35 less)

●「フェラーリで毎日通勤することはないだろう。フェラーリは日曜日に運転すればいいんだ。F-35はハイエンド環境の装備であり、ローエンド環境で常に使用する必要はない」と述べつつも、「この考え方にも異論があるだろう。反論も予期している」

/////////////////////////////////////////////////////

よくわかりませんが、「Pratt & Whitney社声明」をそのまま信じれば、2020年以降のエンジンブレードは耐久性が改善され、米空軍でいえばそれまでに受領していた200機強だけが問題を抱えているとも解釈できます。

でもそうであれば、Brown空軍参謀総長のような発言にはならない気がします。突き放したようなその表現に、F-35が既に米軍内で「お荷物」になりつつある気配さえ感じます

エンジンブレードの耐熱性不足

「エンジンブレードと整備性問題」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-02-13

「Lord次官が最後の会見でF-35問題を」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-01-21

最近のF-35

「海兵隊C型が完全運用態勢」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-07-08

「スイスが14番目の購入国に」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-07-01

「英国防相がF-35企業に不満をぶちまける」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-06-24-1

「英国は調達機数半減か」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-03-24

「伊軽空母に海兵隊F-35B展開」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-03-14-1

「F-35投資はどぶに金を捨てるようなもの」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-03-06

「エンジンブレードと整備性問題」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-02-13

「F-35稼働率の状況」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-01-21

「新型戦術核搭載飛行試験」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-11-28

「5月の事故対策改修は秘密」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-11-24

「中東でかく戦えり」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-08-19

「機種別機数が第3位に」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-07-07

「B型とC型が超音速飛行制限甘受」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-27

「ボルトの誤使用:調査もせず放置へ」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-02-29

「ポーランドが13カ国目に」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-02-03

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1

プーチンが新型戦闘機Checkmateを披露 [安全保障全般]

20日開会のMAKS-2021航空宇宙ショーで

F-35に機種選定で敗れた米企業候補機の特徴酷似?

西側制裁下で青息吐息の露軍需産業も必死

ロシア国産エンジン搭載の旅客機MS-21も披露へ

20日、恒例のロシア最大の航空宇宙展示会&航空ショー「MAKS-2021 International Aviation and Space Salon」がスタートし、プーチン大統領自らがロシアのスホーイ社が開発中の新型戦闘機「Checkmate」開発をアピールしました。

20日、恒例のロシア最大の航空宇宙展示会&航空ショー「MAKS-2021 International Aviation and Space Salon」がスタートし、プーチン大統領自らがロシアのスホーイ社が開発中の新型戦闘機「Checkmate」開発をアピールしました。

「Checkmate」は「LTS:Light Tactical Aircraft」計画として開発が進められており、同航空ショーではモックアップが展示されるだけですが、2023年初飛行、2026年に提供開始を予定している西側でいう「第5世代」戦闘機カテゴリー機で、ロシアは海外輸出も狙っているようです

ロシアの最新ステルス機と言われるツインエンジンのSu-57より小型で、シングルエンジンの「Checkmate」は、速度マック1.8~2、航続距離3000㎞と宣伝されていますす

ロシアの最新ステルス機と言われるツインエンジンのSu-57より小型で、シングルエンジンの「Checkmate」は、速度マック1.8~2、航続距離3000㎞と宣伝されていますす

また今どきの戦闘機の流れに乗り遅れないよう、「Checkmate」は無人型も製造可能で、AI搭載で自律的な作戦運用にも対応可能だとスホーイ社を保有する巨大ロシア国営軍需企業Rostecは説明し、加えてF-35に対抗するように、維持整備コストの低さをアピールしています

21日付米空軍協会web記事によれば

●航空ショーでのスホーイ公式説明

・ 価格は1機27億~34億円、アフリカ、インド、ベトナムに約300機の需要を見込む

・ 「他の第5世代機を上回り、第6世代機にも対抗可能」

・ 短距離離着陸STOL性能を備え、兵装含め最大離陸重量は15000ポンド

・ 戦闘行動半径は930nm(F-35は770nm)

・ 最大対応荷重は8G(F-35Aは9G、BとC型は7.5G)

・ エンジン推力は32000ポンド(F-35は40000ポンド)

・ AESAレーダー搭載

●会場での目視確認によれば

・ コックピット計器は大ディスプレー1台と小型複数(F-35は大1台)

・ 操縦者ヘルメットは不明、ガンも不明

スホーイ社の公式紹介映像?(約24分)

19日付米空軍協会web記事によれば

●「Checkmate」は奇妙なことに、1990年代に今のF-35との機種選定に敗れた2種類の機体の特徴を持っている。

●例えば、ボーイングが提案していたX-32のような、胴体下部に三角形に飛び出した大きなエンジン空気取り込み口や、胴体尾部にまで届かない程度の短めのデルタ翼を採用している

●例えば、ボーイングが提案していたX-32のような、胴体下部に三角形に飛び出した大きなエンジン空気取り込み口や、胴体尾部にまで届かない程度の短めのデルタ翼を採用している

●また、スタビライザーやエレベーターも、X-32やMcDonnell Douglas社のYF-23のように、斜めになった形状となっている。ちなみにYF-23は、ロッキードF-22に敗れた機体である

●Checkmateの尾部は、レーダー反射面積を減らすため、また機動性を追求するため、表面積を減らす形状を追求している。

●最近のミグ社やスホーイ社の戦闘機と同じ流れで、キャノピーはバブル型で後方にスライドし、赤外線追尾用IRSTも搭載されている

●様々な写真やネット上に出回っているが、Checkmateは「Saturn AL-41F1」エンジンの派生形を搭載すると予期されており、一方でエンジン付近の外形がF-35用のF135エンジンに似ているとみる専門家もいる

●ネット上の写真には内装爆弾庫の扉が開いた状態のものがあるが、その細く長い形状から長射程空対空ミサイルを1発か、小型の空対空ミサイルR-60 Aphid級を複数搭載するのではないかと見られている。KH-59MK対艦ミサイル搭載のイメージ図も同航空ショーで見られたが、主要兵器と考えられているのかは不明

●西側戦闘機では標準となりつつある「active electronically scanned array radar」の搭載については、写真等からは判断が難しい。またF-35では機体各所に装着されている各種センサーの状態についてもよくわからない

●西側戦闘機では標準となりつつある「active electronically scanned array radar」の搭載については、写真等からは判断が難しい。またF-35では機体各所に装着されている各種センサーの状態についてもよくわからない

●翼の付け根等が大きくらんでいることから、燃料搭載量増を意識していると考えられる。また外装燃料タンク装着を意図している証拠は確認できない

●ステルス性については、もう少し多方向からの写真がないと判断は難しいが、Su-57が全方面ステルス性を保有していなかったように、前方方向からのみのステルス性を追求している可能性はある

TBS報道(21日TBS)

テレ東Biz報道(21日)

20日付Military.com記事によれば

●Rostec社は数日前から同機の宣伝活動を活発化させており、黒いベールで隠した同機のシルエットをあしらった映像や、インド、UAE、アルゼンチン、ベトナムからの顧客が興味深く同機を見つめ評価する様子をプロモーション映像として流している

●また同航空ショーでロシアは、MS-21との新型旅客機のプロモーションにも力を入れている。この機体はボーイングやエアバス社などの欧米勢に対抗するため設計されたものであるが、2014年のウクライナ併合による西側からの経済制裁でエンジンなど主要部品の輸入が出来なくなり開発が遅れていたものである

●また同航空ショーでロシアは、MS-21との新型旅客機のプロモーションにも力を入れている。この機体はボーイングやエアバス社などの欧米勢に対抗するため設計されたものであるが、2014年のウクライナ併合による西側からの経済制裁でエンジンなど主要部品の輸入が出来なくなり開発が遅れていたものである

●ロシアは何とか旅客機用エンジンを自国開発してMS-21に搭載し、MAKS-2021航空宇宙ショーでの展示にこぎつけた

●プーチン大統領は同航空ショーの開会イベントでスピーチし、「この場で我々は、ロシアの航空宇宙業界が如何に競争力ある航空機などを生み出せる潜在能力を保有しているかを、内外に示すことになる」と語った

/////////////////////////////////////////////////

西側で言う第5世代機クラスであるならば、F-35の他にもライバルは多く、韓国のKF-21、トルコのTF-X、中国のFC-31、日本のF-2後継機、仏独西共同開発のFuture Combat Air Systemなどが競争相手とも考えられます

西側で言う第5世代機クラスであるならば、F-35の他にもライバルは多く、韓国のKF-21、トルコのTF-X、中国のFC-31、日本のF-2後継機、仏独西共同開発のFuture Combat Air Systemなどが競争相手とも考えられます

Su-57も相当開発が遅れ、海外に買い手はなく、ロシア国内でも配備も始まったかどうかのだったような気がしますが、経済制裁の中、2023年に初飛行、2026年配備開始とのCheckmate計画が、どこまで可能なのか、生暖かく見守りましょう・・・

最近のロシア戦闘機の話題(古い記事ですが)

「プーチンがトルコ大統領にSu-57Eを売り込み」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-08-28-1

「トルコはSU-35に興味か?」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-10-29

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1

F-35に機種選定で敗れた米企業候補機の特徴酷似?

西側制裁下で青息吐息の露軍需産業も必死

ロシア国産エンジン搭載の旅客機MS-21も披露へ

20日、恒例のロシア最大の航空宇宙展示会&航空ショー「MAKS-2021 International Aviation and Space Salon」がスタートし、プーチン大統領自らがロシアのスホーイ社が開発中の新型戦闘機「Checkmate」開発をアピールしました。

20日、恒例のロシア最大の航空宇宙展示会&航空ショー「MAKS-2021 International Aviation and Space Salon」がスタートし、プーチン大統領自らがロシアのスホーイ社が開発中の新型戦闘機「Checkmate」開発をアピールしました。「Checkmate」は「LTS:Light Tactical Aircraft」計画として開発が進められており、同航空ショーではモックアップが展示されるだけですが、2023年初飛行、2026年に提供開始を予定している西側でいう「第5世代」戦闘機カテゴリー機で、ロシアは海外輸出も狙っているようです

ロシアの最新ステルス機と言われるツインエンジンのSu-57より小型で、シングルエンジンの「Checkmate」は、速度マック1.8~2、航続距離3000㎞と宣伝されていますす

ロシアの最新ステルス機と言われるツインエンジンのSu-57より小型で、シングルエンジンの「Checkmate」は、速度マック1.8~2、航続距離3000㎞と宣伝されていますすまた今どきの戦闘機の流れに乗り遅れないよう、「Checkmate」は無人型も製造可能で、AI搭載で自律的な作戦運用にも対応可能だとスホーイ社を保有する巨大ロシア国営軍需企業Rostecは説明し、加えてF-35に対抗するように、維持整備コストの低さをアピールしています

21日付米空軍協会web記事によれば

●航空ショーでのスホーイ公式説明

・ 価格は1機27億~34億円、アフリカ、インド、ベトナムに約300機の需要を見込む

・ 「他の第5世代機を上回り、第6世代機にも対抗可能」

・ 短距離離着陸STOL性能を備え、兵装含め最大離陸重量は15000ポンド

・ 戦闘行動半径は930nm(F-35は770nm)

・ 最大対応荷重は8G(F-35Aは9G、BとC型は7.5G)

・ エンジン推力は32000ポンド(F-35は40000ポンド)

・ AESAレーダー搭載

●会場での目視確認によれば

・ コックピット計器は大ディスプレー1台と小型複数(F-35は大1台)

・ 操縦者ヘルメットは不明、ガンも不明

スホーイ社の公式紹介映像?(約24分)

19日付米空軍協会web記事によれば

●「Checkmate」は奇妙なことに、1990年代に今のF-35との機種選定に敗れた2種類の機体の特徴を持っている。

●例えば、ボーイングが提案していたX-32のような、胴体下部に三角形に飛び出した大きなエンジン空気取り込み口や、胴体尾部にまで届かない程度の短めのデルタ翼を採用している

●例えば、ボーイングが提案していたX-32のような、胴体下部に三角形に飛び出した大きなエンジン空気取り込み口や、胴体尾部にまで届かない程度の短めのデルタ翼を採用している●また、スタビライザーやエレベーターも、X-32やMcDonnell Douglas社のYF-23のように、斜めになった形状となっている。ちなみにYF-23は、ロッキードF-22に敗れた機体である

●Checkmateの尾部は、レーダー反射面積を減らすため、また機動性を追求するため、表面積を減らす形状を追求している。

●最近のミグ社やスホーイ社の戦闘機と同じ流れで、キャノピーはバブル型で後方にスライドし、赤外線追尾用IRSTも搭載されている

●様々な写真やネット上に出回っているが、Checkmateは「Saturn AL-41F1」エンジンの派生形を搭載すると予期されており、一方でエンジン付近の外形がF-35用のF135エンジンに似ているとみる専門家もいる

●ネット上の写真には内装爆弾庫の扉が開いた状態のものがあるが、その細く長い形状から長射程空対空ミサイルを1発か、小型の空対空ミサイルR-60 Aphid級を複数搭載するのではないかと見られている。KH-59MK対艦ミサイル搭載のイメージ図も同航空ショーで見られたが、主要兵器と考えられているのかは不明

●西側戦闘機では標準となりつつある「active electronically scanned array radar」の搭載については、写真等からは判断が難しい。またF-35では機体各所に装着されている各種センサーの状態についてもよくわからない

●西側戦闘機では標準となりつつある「active electronically scanned array radar」の搭載については、写真等からは判断が難しい。またF-35では機体各所に装着されている各種センサーの状態についてもよくわからない●翼の付け根等が大きくらんでいることから、燃料搭載量増を意識していると考えられる。また外装燃料タンク装着を意図している証拠は確認できない

●ステルス性については、もう少し多方向からの写真がないと判断は難しいが、Su-57が全方面ステルス性を保有していなかったように、前方方向からのみのステルス性を追求している可能性はある

TBS報道(21日TBS)

テレ東Biz報道(21日)

20日付Military.com記事によれば

●Rostec社は数日前から同機の宣伝活動を活発化させており、黒いベールで隠した同機のシルエットをあしらった映像や、インド、UAE、アルゼンチン、ベトナムからの顧客が興味深く同機を見つめ評価する様子をプロモーション映像として流している

●また同航空ショーでロシアは、MS-21との新型旅客機のプロモーションにも力を入れている。この機体はボーイングやエアバス社などの欧米勢に対抗するため設計されたものであるが、2014年のウクライナ併合による西側からの経済制裁でエンジンなど主要部品の輸入が出来なくなり開発が遅れていたものである

●また同航空ショーでロシアは、MS-21との新型旅客機のプロモーションにも力を入れている。この機体はボーイングやエアバス社などの欧米勢に対抗するため設計されたものであるが、2014年のウクライナ併合による西側からの経済制裁でエンジンなど主要部品の輸入が出来なくなり開発が遅れていたものである●ロシアは何とか旅客機用エンジンを自国開発してMS-21に搭載し、MAKS-2021航空宇宙ショーでの展示にこぎつけた

●プーチン大統領は同航空ショーの開会イベントでスピーチし、「この場で我々は、ロシアの航空宇宙業界が如何に競争力ある航空機などを生み出せる潜在能力を保有しているかを、内外に示すことになる」と語った

/////////////////////////////////////////////////

西側で言う第5世代機クラスであるならば、F-35の他にもライバルは多く、韓国のKF-21、トルコのTF-X、中国のFC-31、日本のF-2後継機、仏独西共同開発のFuture Combat Air Systemなどが競争相手とも考えられます

西側で言う第5世代機クラスであるならば、F-35の他にもライバルは多く、韓国のKF-21、トルコのTF-X、中国のFC-31、日本のF-2後継機、仏独西共同開発のFuture Combat Air Systemなどが競争相手とも考えられますSu-57も相当開発が遅れ、海外に買い手はなく、ロシア国内でも配備も始まったかどうかのだったような気がしますが、経済制裁の中、2023年に初飛行、2026年配備開始とのCheckmate計画が、どこまで可能なのか、生暖かく見守りましょう・・・

最近のロシア戦闘機の話題(古い記事ですが)

「プーチンがトルコ大統領にSu-57Eを売り込み」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-08-28-1

「トルコはSU-35に興味か?」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-10-29

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1

NATOが米本土に初の統合軍司令部JFC- Norfolk [安全保障全般]

対露潜水艦作戦を主に大西洋と北極圏をカバー

司令官は上記作戦専門の米海軍第2艦隊指揮官と兼務

主要幹部には海軍士官がずらり

15日、NATOの新たな統合軍司令部(JFC- Norfolk:Joint Force Command Norfolk)がヴァージニア州Norfolkで完全運用態勢に入り、Norfolk港に停泊中の米海軍強襲揚陸艦USS Kearsarge上で行われた式典で、司令官のAndrew Lewis米海軍中将やMark Milley米統合参謀本部議長がその意義を式辞の中で語りました

15日、NATOの新たな統合軍司令部(JFC- Norfolk:Joint Force Command Norfolk)がヴァージニア州Norfolkで完全運用態勢に入り、Norfolk港に停泊中の米海軍強襲揚陸艦USS Kearsarge上で行われた式典で、司令官のAndrew Lewis米海軍中将やMark Milley米統合参謀本部議長がその意義を式辞の中で語りました

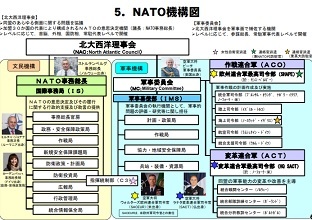

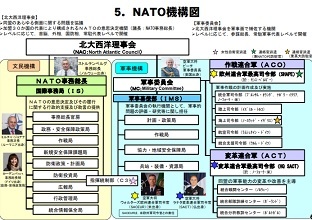

NATOの複雑な軍事機構については、外務省作成のわかりやすいパワポ資料でお勉強いただくとして、ざっくり申し上げると・・・

●ブラッセルに連合軍最高司令部(SHAPE)があり、その下に

・欧州大陸を見る統合軍司令部JFC- Brunssum(オランダ)

・地中海を見るJFC- Naples(イタリア)

・大西洋&北極圏を見るJFC- Norfolk(米)が誕生

分かりやす~い外務省作成のNATO説明パワポ資料

→https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100156880.pdf

JFC- Norfolk司令官Lewis米海軍中将は、北大西洋での対ロシア潜水艦作戦を用に2019年末に創設された米海軍「第2艦隊」の司令官を兼務しており、つまりのところ、この「JFC- Norfolk」はロシア潜水艦対処をNATOとして行う作戦司令部だと考えてOKです

JFC- Norfolk司令官Lewis米海軍中将は、北大西洋での対ロシア潜水艦作戦を用に2019年末に創設された米海軍「第2艦隊」の司令官を兼務しており、つまりのところ、この「JFC- Norfolk」はロシア潜水艦対処をNATOとして行う作戦司令部だと考えてOKです

ですから「JFC- Norfolk」は、米海軍「第2艦隊」が完全運用体制を確立した2019年12月末に「初期運用態勢」を確立し、約1年半後の7月15日に「完全運用態勢」確立して作戦司令部が正式発足に至ったという流れの中にあります

米海軍「第2艦隊」は任務が対露潜水艦作戦に絞られ、基本的に潜水艦情報を集約して作戦指揮することに特化していることから人員が200名程度と小規模ですが、「JFC- Norfolk」がどの程度の規模なのか不明です。おそらく、「第2艦隊」に欧州NATO加盟国からの潜水艦作戦関係者が派遣増強されて構成されているものと推察します

ご紹介している写真は15日の式典の様子や式典後の司令官による部隊視察の様子ですが、Milley米統合参謀本部議長以外は海軍の白い制服を着た勤務者ばかりであることが見て取れます

ご紹介している写真は15日の式典の様子や式典後の司令官による部隊視察の様子ですが、Milley米統合参謀本部議長以外は海軍の白い制服を着た勤務者ばかりであることが見て取れます

以下では、15日の式典でのLewis新司令官やMilley議長のスピーチの一部をご紹介しますが、同議長が20分間もスピーチして、将来の大規模紛争を避けるために一丸となって取り組む必要があると強調しています(以下では概要のみ紹介ですが、Defense-News記事が多く引用してますので興味のある方はリンクから見てください)

15日付Defense-News記事によれば

●Lewis司令官は「第3の統合軍司令部となるJFC- Norfolkの創設は、北米と欧州を結ぶリンクを構築し、NATOの集団安全保障を望まれる全方位態勢に深化させるものである」、「JFC- Norfolkは初の北米所在のNATO統合軍司令部として、NATO内で大西洋の重要性を訴え、即応態勢を維持することに貢献する」と式典で述べた

●Lewis司令官は「第3の統合軍司令部となるJFC- Norfolkの創設は、北米と欧州を結ぶリンクを構築し、NATOの集団安全保障を望まれる全方位態勢に深化させるものである」、「JFC- Norfolkは初の北米所在のNATO統合軍司令部として、NATO内で大西洋の重要性を訴え、即応態勢を維持することに貢献する」と式典で述べた

●そして同司令官は「我々はもはや、WW2後に確保していた大西洋のコントロールを維持できていない」、「気候変動によるハリケーンなど強力な自然災害や、北極圏での氷の融解に起因する地下資源等を巡る争いの激化などが懸念材料として浮上してきている」、「我々はこの水域で脅威に直面している。(ロシアや中国は)大西洋の北極圏から南極に至る地域でプレゼンスを増大させている」と情勢認識を語った

●Milley米統合参謀本部議長は、「JFC- Norfolkの任務は、有事に大西洋で戦うことである」、「WW2の歴史を振り返れば、ドイツのUボートに連合軍の海上輸送が苦しめられた苦い経験がある」、「欧州における将来戦の成否や、ひいてはNATOの生存は、この新コマンドの成否によるところが大である」と述べ、

●Milley米統合参謀本部議長は、「JFC- Norfolkの任務は、有事に大西洋で戦うことである」、「WW2の歴史を振り返れば、ドイツのUボートに連合軍の海上輸送が苦しめられた苦い経験がある」、「欧州における将来戦の成否や、ひいてはNATOの生存は、この新コマンドの成否によるところが大である」と述べ、

●「今後世界は不安定な時代に入ってゆく。WW2後に世界秩序を支えてきた国際協力のシステムを、幾つかの国やテロ組織やならず者国家が脅かそうとしているからだ」、「我々は今後10~15年に起こる技術革新がもたらす戦いの変化に乗り遅れることなく、相手に先んじて新技術に習熟して使いこなし、軍事ドクトリン改革を並行して進めることで、優位を確保し、大規模紛争を防止する必要がある」と訴えた

///////////////////////////////////////////////////

トランプ政権時代に、NATO欧州諸国の国防費のGDP比率で大いにもめ始めましたが、その件に関しMilley議長は、「即応態勢の維持と装備近代化のバランスが重要だが、相手の近代化速度は急激であり、将来を考える時、組織全体で焦点を当て取り組むべきだ」と間接的な表現にとどめています

外務省の資料を眺めてみると、いかにもNATOは複雑な組織です。NATO事務局長がいて、軍事機構には軍事委員会委員長がいて、ブラッセルの連合軍最高司令部(SHAPE)の下には、JFCのほかにも陸上司令部がトルコに、海上司令部が英国に、航空司令部がドイツに、統合支援司令部がドイツに・・と大変です。

外務省の資料を眺めてみると、いかにもNATOは複雑な組織です。NATO事務局長がいて、軍事機構には軍事委員会委員長がいて、ブラッセルの連合軍最高司令部(SHAPE)の下には、JFCのほかにも陸上司令部がトルコに、海上司令部が英国に、航空司令部がドイツに、統合支援司令部がドイツに・・と大変です。

とにかく、米本土にNATOの統合軍司令部が初めて誕生したという点で意義あることだと関係者は強調していますが、作戦指揮や作戦統制が円滑に行われるよう祈念申し上げます

分かりやす~い外務省作成のNATO説明パワポ資料(12ページ)

日本とNATOの関係を整理した説明も

→https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100156880.pdf

2019年末発足の米海軍「第2艦隊」について

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-01-03

NATO関連の記事

「NATO会議の雰囲気は変わるか?」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-02-17

「アジアやNATOにGDP2%要求」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-09-19

「B-52が全NATO諸国でプレゼンス飛行」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-08-29-1

「NATO70周年の首脳会合は葬式の様相に?」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-11-18-1

バイデン政権の国防姿勢関連

「オースチン長官が米軍態勢見直し指示」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-02-06

「国防副長官が所信を述べる」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-02-03

「バイデン政権で国防政策はどう変わるのか」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-11-09

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1

司令官は上記作戦専門の米海軍第2艦隊指揮官と兼務

主要幹部には海軍士官がずらり

15日、NATOの新たな統合軍司令部(JFC- Norfolk:Joint Force Command Norfolk)がヴァージニア州Norfolkで完全運用態勢に入り、Norfolk港に停泊中の米海軍強襲揚陸艦USS Kearsarge上で行われた式典で、司令官のAndrew Lewis米海軍中将やMark Milley米統合参謀本部議長がその意義を式辞の中で語りました

15日、NATOの新たな統合軍司令部(JFC- Norfolk:Joint Force Command Norfolk)がヴァージニア州Norfolkで完全運用態勢に入り、Norfolk港に停泊中の米海軍強襲揚陸艦USS Kearsarge上で行われた式典で、司令官のAndrew Lewis米海軍中将やMark Milley米統合参謀本部議長がその意義を式辞の中で語りましたNATOの複雑な軍事機構については、外務省作成のわかりやすいパワポ資料でお勉強いただくとして、ざっくり申し上げると・・・

●ブラッセルに連合軍最高司令部(SHAPE)があり、その下に

・欧州大陸を見る統合軍司令部JFC- Brunssum(オランダ)

・地中海を見るJFC- Naples(イタリア)

・大西洋&北極圏を見るJFC- Norfolk(米)が誕生

分かりやす~い外務省作成のNATO説明パワポ資料

→https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100156880.pdf

JFC- Norfolk司令官Lewis米海軍中将は、北大西洋での対ロシア潜水艦作戦を用に2019年末に創設された米海軍「第2艦隊」の司令官を兼務しており、つまりのところ、この「JFC- Norfolk」はロシア潜水艦対処をNATOとして行う作戦司令部だと考えてOKです

JFC- Norfolk司令官Lewis米海軍中将は、北大西洋での対ロシア潜水艦作戦を用に2019年末に創設された米海軍「第2艦隊」の司令官を兼務しており、つまりのところ、この「JFC- Norfolk」はロシア潜水艦対処をNATOとして行う作戦司令部だと考えてOKですですから「JFC- Norfolk」は、米海軍「第2艦隊」が完全運用体制を確立した2019年12月末に「初期運用態勢」を確立し、約1年半後の7月15日に「完全運用態勢」確立して作戦司令部が正式発足に至ったという流れの中にあります

米海軍「第2艦隊」は任務が対露潜水艦作戦に絞られ、基本的に潜水艦情報を集約して作戦指揮することに特化していることから人員が200名程度と小規模ですが、「JFC- Norfolk」がどの程度の規模なのか不明です。おそらく、「第2艦隊」に欧州NATO加盟国からの潜水艦作戦関係者が派遣増強されて構成されているものと推察します

ご紹介している写真は15日の式典の様子や式典後の司令官による部隊視察の様子ですが、Milley米統合参謀本部議長以外は海軍の白い制服を着た勤務者ばかりであることが見て取れます

ご紹介している写真は15日の式典の様子や式典後の司令官による部隊視察の様子ですが、Milley米統合参謀本部議長以外は海軍の白い制服を着た勤務者ばかりであることが見て取れます以下では、15日の式典でのLewis新司令官やMilley議長のスピーチの一部をご紹介しますが、同議長が20分間もスピーチして、将来の大規模紛争を避けるために一丸となって取り組む必要があると強調しています(以下では概要のみ紹介ですが、Defense-News記事が多く引用してますので興味のある方はリンクから見てください)

15日付Defense-News記事によれば

●Lewis司令官は「第3の統合軍司令部となるJFC- Norfolkの創設は、北米と欧州を結ぶリンクを構築し、NATOの集団安全保障を望まれる全方位態勢に深化させるものである」、「JFC- Norfolkは初の北米所在のNATO統合軍司令部として、NATO内で大西洋の重要性を訴え、即応態勢を維持することに貢献する」と式典で述べた

●Lewis司令官は「第3の統合軍司令部となるJFC- Norfolkの創設は、北米と欧州を結ぶリンクを構築し、NATOの集団安全保障を望まれる全方位態勢に深化させるものである」、「JFC- Norfolkは初の北米所在のNATO統合軍司令部として、NATO内で大西洋の重要性を訴え、即応態勢を維持することに貢献する」と式典で述べた●そして同司令官は「我々はもはや、WW2後に確保していた大西洋のコントロールを維持できていない」、「気候変動によるハリケーンなど強力な自然災害や、北極圏での氷の融解に起因する地下資源等を巡る争いの激化などが懸念材料として浮上してきている」、「我々はこの水域で脅威に直面している。(ロシアや中国は)大西洋の北極圏から南極に至る地域でプレゼンスを増大させている」と情勢認識を語った

●Milley米統合参謀本部議長は、「JFC- Norfolkの任務は、有事に大西洋で戦うことである」、「WW2の歴史を振り返れば、ドイツのUボートに連合軍の海上輸送が苦しめられた苦い経験がある」、「欧州における将来戦の成否や、ひいてはNATOの生存は、この新コマンドの成否によるところが大である」と述べ、

●Milley米統合参謀本部議長は、「JFC- Norfolkの任務は、有事に大西洋で戦うことである」、「WW2の歴史を振り返れば、ドイツのUボートに連合軍の海上輸送が苦しめられた苦い経験がある」、「欧州における将来戦の成否や、ひいてはNATOの生存は、この新コマンドの成否によるところが大である」と述べ、●「今後世界は不安定な時代に入ってゆく。WW2後に世界秩序を支えてきた国際協力のシステムを、幾つかの国やテロ組織やならず者国家が脅かそうとしているからだ」、「我々は今後10~15年に起こる技術革新がもたらす戦いの変化に乗り遅れることなく、相手に先んじて新技術に習熟して使いこなし、軍事ドクトリン改革を並行して進めることで、優位を確保し、大規模紛争を防止する必要がある」と訴えた

///////////////////////////////////////////////////

トランプ政権時代に、NATO欧州諸国の国防費のGDP比率で大いにもめ始めましたが、その件に関しMilley議長は、「即応態勢の維持と装備近代化のバランスが重要だが、相手の近代化速度は急激であり、将来を考える時、組織全体で焦点を当て取り組むべきだ」と間接的な表現にとどめています

外務省の資料を眺めてみると、いかにもNATOは複雑な組織です。NATO事務局長がいて、軍事機構には軍事委員会委員長がいて、ブラッセルの連合軍最高司令部(SHAPE)の下には、JFCのほかにも陸上司令部がトルコに、海上司令部が英国に、航空司令部がドイツに、統合支援司令部がドイツに・・と大変です。

外務省の資料を眺めてみると、いかにもNATOは複雑な組織です。NATO事務局長がいて、軍事機構には軍事委員会委員長がいて、ブラッセルの連合軍最高司令部(SHAPE)の下には、JFCのほかにも陸上司令部がトルコに、海上司令部が英国に、航空司令部がドイツに、統合支援司令部がドイツに・・と大変です。とにかく、米本土にNATOの統合軍司令部が初めて誕生したという点で意義あることだと関係者は強調していますが、作戦指揮や作戦統制が円滑に行われるよう祈念申し上げます

分かりやす~い外務省作成のNATO説明パワポ資料(12ページ)

日本とNATOの関係を整理した説明も

→https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100156880.pdf

2019年末発足の米海軍「第2艦隊」について

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-01-03

NATO関連の記事

「NATO会議の雰囲気は変わるか?」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-02-17

「アジアやNATOにGDP2%要求」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-09-19

「B-52が全NATO諸国でプレゼンス飛行」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-08-29-1

「NATO70周年の首脳会合は葬式の様相に?」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-11-18-1

バイデン政権の国防姿勢関連

「オースチン長官が米軍態勢見直し指示」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-02-06

「国防副長官が所信を述べる」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-02-03

「バイデン政権で国防政策はどう変わるのか」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-11-09

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1

今年2回目のサイバーフラッグ演習を概観する [サイバーと宇宙]

6月21日開始の今年2回目の同演習

サイバー対処チームの最適編成見極めを狙いに

同盟国や他政府機関チームも参加し相互に学ぶ

V訓練空間で8つのタイムゾーンからオンライン参加

10月の3回目は「Five Eyes」国参加予定

6月22日付C4ISRnetが、同週に米サイバーコマンドが実施した今年2回目の演習「Cyber Flag 21-2」を取り上げ、ナカソネ司令官の今年の優先実施事項「(25名前後で編成される」サイバー対処チームの再構築」推進のため、どのような編成・構成のチームが最適かを見極めるために実施されたと紹介しています

6月22日付C4ISRnetが、同週に米サイバーコマンドが実施した今年2回目の演習「Cyber Flag 21-2」を取り上げ、ナカソネ司令官の今年の優先実施事項「(25名前後で編成される」サイバー対処チームの再構築」推進のため、どのような編成・構成のチームが最適かを見極めるために実施されたと紹介しています

演習には米軍、州軍、英軍、カナダ軍の他、下院チームや米郵政サービスなど17チーム約430名が参加し、仮想のアジア太平洋同盟国の物資補給施設(allied logistics support depot)に対する2種類の攻撃、「より高度なdenial and disruption攻撃」と「程度の高くない情報窃盗型攻撃」シナリオに取り組み、最優秀チームを表彰する形で行われたようです

演習は昨年創設されたサイバー演習場「PCTE:Persistent Cyber Training Environment」で実施され、参加チームは8つの異なるタイムゾーンにある各職場からオンラインで参加したとのことです

演習は昨年創設されたサイバー演習場「PCTE:Persistent Cyber Training Environment」で実施され、参加チームは8つの異なるタイムゾーンにある各職場からオンラインで参加したとのことです

同演習空間を使用した昨年の演習では、参加チームの任務遂行態勢を評価して任務態勢を認定する(validate teams)することに主眼があったようですが、敵のサーバー攻撃手法や技術が目まぐるしく変化していることから、今年は最新脅威想定シナリオで、現在のサイバー対処チームの編成・構成が適切なのかを評価し、2022年度予算で要求しているサイバーチームの増設と改革の資を得ようと計画された様です

更に、ナカソネ司令官は「ベストプラクティスの抽出と共有」を重視して同盟国や軍組織以外の参加を促進し、広く知見を学んで共有し、全体としての能力アップを目指しており、米郵便サービスや英国チームに仮想演習場PCTE使用の支援を積極的に行い、彼らに能力を発揮してもらうことに最善を尽くす準備を行っています

更に、ナカソネ司令官は「ベストプラクティスの抽出と共有」を重視して同盟国や軍組織以外の参加を促進し、広く知見を学んで共有し、全体としての能力アップを目指しており、米郵便サービスや英国チームに仮想演習場PCTE使用の支援を積極的に行い、彼らに能力を発揮してもらうことに最善を尽くす準備を行っています

事柄の性質上、演習の細部については明らかにされていませんが、関係者のコメント等から、米サイバーコマンドの取り組み概要をご紹介しておきます

6月22日付C4ISRnet記事によれば

●米サイバーコマンドの演習部長であるChristopher Bartz沿岸警備隊少将は、「我々は継続的に我が部隊の能力を評価し、敵の脅威と比較して不足部分(Gap)を見極めている。また、敵のTTP(戦術、技術、手順)を常に分析し、敵の変化速度に追随して我の訓練の在り方を見直している」と語った

●米サイバーコマンドの演習部長であるChristopher Bartz沿岸警備隊少将は、「我々は継続的に我が部隊の能力を評価し、敵の脅威と比較して不足部分(Gap)を見極めている。また、敵のTTP(戦術、技術、手順)を常に分析し、敵の変化速度に追随して我の訓練の在り方を見直している」と語った

●また、「演習では、例えば様々な飛行部隊と共に行動し経験を持つチームや、他の政府機関のチームにも声をかけ、どのような防御作戦手法をとっているのか披露してもらい、国家安全保障のために米国で教訓やノウハウを共有できるように考えた」と説明している

●Paul Nakasone司令官は、「サイバーコマンドは国防省ネットワークの防御という任務を確実に遂行しつつ、地域戦闘コマンド司令官に信頼してもらえるようともに取り組んでいる」と議会で述べ、今年の優先事項として「サイバー防御チームの再構築」を掲げている

●サイバーコマンド幹部は、今年3回目となる「Cyber Flag 21-3」を10月に予定しており、「Five Eyes intelligence alliance」を構成する、英、加、豪州、NZからの参加を得て、演習のさらなる充実を図る予定だ、と述べている

●サイバーコマンド幹部は、今年3回目となる「Cyber Flag 21-3」を10月に予定しており、「Five Eyes intelligence alliance」を構成する、英、加、豪州、NZからの参加を得て、演習のさらなる充実を図る予定だ、と述べている

●使用されるサイバー演習場PCTEは、初使用した昨年から5倍の容量に拡大されており、同時に多様な参加者から質問に対応できるような「サポートデスクの常設」や「チャット機能の充実」等を通じ、その使い勝手向上にも尽力している

///////////////////////////////////////////////

追伸:英IISS公表の15か国サイバー能力分析をご紹介

(6月末:Cyber Capabilities and National Power: A Net Assessment)

●15か国をサイバー能力別に3段階で評価。「戦略とドクトリン」「サイバー空間における世界的リーダーシップ」など7項目で分析

●15か国をサイバー能力別に3段階で評価。「戦略とドクトリン」「サイバー空間における世界的リーダーシップ」など7項目で分析

●最高の「第1級」は米国のみ。「第2級」は豪州、中国、仏、露、英国など。「第3級」は日本、インド、インドネシア、イラン、北朝鮮など

●「少なくとも今後10年は米国の優位が続く可能性が高い」とする一方、中国が「第1級の米国に加わる軌道に乗っている」とも評価

●米英など機密情報共有枠組み「Five Eyes」の同盟国として仏、イスラエル、日本を挙げたが、仏とイスラエルを「高いパートナー」と評価したのに対し、日本は「同じく同盟国だが、強力な経済力にもかかわらず、サイバー空間の安全保障面では能力が低い」と指摘

●更に日本について、「多くの企業が防衛力強化のためのコストを負担しようとしない」などと問題点も列挙

・・・そんな状況ですから、日本も自衛隊は言うに及ばず、様々な機関や企業がサイバーフラッグに参加できれば良いと思います

最近のサイバー関連記事

「水道施設の薬品投入量操作」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-02-10

「ロシア発:驚愕の大規模サイバー攻撃」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-12-18

「誘導工作の拠点完成!?」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-09-08

「過去最大のサイバー演習を完全リモート環境で」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-06-22

「海兵隊サイバー隊が艦艇初展開」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-08

「サイバー停電に備えミニ原発開発」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-03-07

「米国務省のサイバー対策はデタラメ」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-01-27

「やっとサイバー部隊に職務規定が」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-01-13

「喫緊の脅威は中露からではない」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-11-16

「ハイブリッド情報戦に備えて」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-09-05

「ドキュメント誘導工作」を読む→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2019-07-22-1

「サイバー攻撃に即時ミサイル反撃」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-05-11-1

「NATOが選挙妨害サイバー演習」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2019-04-13

「サイバーとISR部隊が統合して大統領選挙対策に」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-10-19

「ナカソネ初代司令官が語る」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-02-17

「大活躍整備員から転換サイバー戦士」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2019-01-26-3

サイバーコマンド関連記事

「司令官が大統領選を振り返る」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-03-26

「誘導工作の拠点完成!?」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-09-08

「過去最大のサイバー演習を完全リモート環境で」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-06-22

「サイバー停電に備えミニ原発開発」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-03-07

「サイバーとISR部隊が統合して大統領選挙対策に」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-10-19

「初代格上げサイバー司令官は日系3世」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-02-17

「ドキュメント誘導工作」を読む→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2019-07-22-1

「NATOが選挙妨害サイバー演習」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2019-04-13

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1

サイバー対処チームの最適編成見極めを狙いに

同盟国や他政府機関チームも参加し相互に学ぶ

V訓練空間で8つのタイムゾーンからオンライン参加

10月の3回目は「Five Eyes」国参加予定

演習には米軍、州軍、英軍、カナダ軍の他、下院チームや米郵政サービスなど17チーム約430名が参加し、仮想のアジア太平洋同盟国の物資補給施設(allied logistics support depot)に対する2種類の攻撃、「より高度なdenial and disruption攻撃」と「程度の高くない情報窃盗型攻撃」シナリオに取り組み、最優秀チームを表彰する形で行われたようです

演習は昨年創設されたサイバー演習場「PCTE:Persistent Cyber Training Environment」で実施され、参加チームは8つの異なるタイムゾーンにある各職場からオンラインで参加したとのことです

演習は昨年創設されたサイバー演習場「PCTE:Persistent Cyber Training Environment」で実施され、参加チームは8つの異なるタイムゾーンにある各職場からオンラインで参加したとのことです同演習空間を使用した昨年の演習では、参加チームの任務遂行態勢を評価して任務態勢を認定する(validate teams)することに主眼があったようですが、敵のサーバー攻撃手法や技術が目まぐるしく変化していることから、今年は最新脅威想定シナリオで、現在のサイバー対処チームの編成・構成が適切なのかを評価し、2022年度予算で要求しているサイバーチームの増設と改革の資を得ようと計画された様です

更に、ナカソネ司令官は「ベストプラクティスの抽出と共有」を重視して同盟国や軍組織以外の参加を促進し、広く知見を学んで共有し、全体としての能力アップを目指しており、米郵便サービスや英国チームに仮想演習場PCTE使用の支援を積極的に行い、彼らに能力を発揮してもらうことに最善を尽くす準備を行っています

更に、ナカソネ司令官は「ベストプラクティスの抽出と共有」を重視して同盟国や軍組織以外の参加を促進し、広く知見を学んで共有し、全体としての能力アップを目指しており、米郵便サービスや英国チームに仮想演習場PCTE使用の支援を積極的に行い、彼らに能力を発揮してもらうことに最善を尽くす準備を行っています事柄の性質上、演習の細部については明らかにされていませんが、関係者のコメント等から、米サイバーコマンドの取り組み概要をご紹介しておきます

6月22日付C4ISRnet記事によれば

●また、「演習では、例えば様々な飛行部隊と共に行動し経験を持つチームや、他の政府機関のチームにも声をかけ、どのような防御作戦手法をとっているのか披露してもらい、国家安全保障のために米国で教訓やノウハウを共有できるように考えた」と説明している

●Paul Nakasone司令官は、「サイバーコマンドは国防省ネットワークの防御という任務を確実に遂行しつつ、地域戦闘コマンド司令官に信頼してもらえるようともに取り組んでいる」と議会で述べ、今年の優先事項として「サイバー防御チームの再構築」を掲げている

●使用されるサイバー演習場PCTEは、初使用した昨年から5倍の容量に拡大されており、同時に多様な参加者から質問に対応できるような「サポートデスクの常設」や「チャット機能の充実」等を通じ、その使い勝手向上にも尽力している

///////////////////////////////////////////////

追伸:英IISS公表の15か国サイバー能力分析をご紹介

(6月末:Cyber Capabilities and National Power: A Net Assessment)

●15か国をサイバー能力別に3段階で評価。「戦略とドクトリン」「サイバー空間における世界的リーダーシップ」など7項目で分析

●15か国をサイバー能力別に3段階で評価。「戦略とドクトリン」「サイバー空間における世界的リーダーシップ」など7項目で分析●最高の「第1級」は米国のみ。「第2級」は豪州、中国、仏、露、英国など。「第3級」は日本、インド、インドネシア、イラン、北朝鮮など

●「少なくとも今後10年は米国の優位が続く可能性が高い」とする一方、中国が「第1級の米国に加わる軌道に乗っている」とも評価

●米英など機密情報共有枠組み「Five Eyes」の同盟国として仏、イスラエル、日本を挙げたが、仏とイスラエルを「高いパートナー」と評価したのに対し、日本は「同じく同盟国だが、強力な経済力にもかかわらず、サイバー空間の安全保障面では能力が低い」と指摘

●更に日本について、「多くの企業が防衛力強化のためのコストを負担しようとしない」などと問題点も列挙

・・・そんな状況ですから、日本も自衛隊は言うに及ばず、様々な機関や企業がサイバーフラッグに参加できれば良いと思います

最近のサイバー関連記事

「水道施設の薬品投入量操作」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-02-10

「ロシア発:驚愕の大規模サイバー攻撃」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-12-18

「誘導工作の拠点完成!?」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-09-08

「過去最大のサイバー演習を完全リモート環境で」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-06-22

「海兵隊サイバー隊が艦艇初展開」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-08

「サイバー停電に備えミニ原発開発」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-03-07

「米国務省のサイバー対策はデタラメ」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-01-27

「やっとサイバー部隊に職務規定が」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-01-13

「喫緊の脅威は中露からではない」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-11-16

「ハイブリッド情報戦に備えて」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-09-05

「ドキュメント誘導工作」を読む→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2019-07-22-1

「サイバー攻撃に即時ミサイル反撃」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-05-11-1

「NATOが選挙妨害サイバー演習」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2019-04-13

「サイバーとISR部隊が統合して大統領選挙対策に」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-10-19

「ナカソネ初代司令官が語る」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-02-17

「大活躍整備員から転換サイバー戦士」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2019-01-26-3

サイバーコマンド関連記事

「司令官が大統領選を振り返る」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-03-26

「誘導工作の拠点完成!?」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-09-08

「過去最大のサイバー演習を完全リモート環境で」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-06-22

「サイバー停電に備えミニ原発開発」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-03-07

「サイバーとISR部隊が統合して大統領選挙対策に」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-10-19

「初代格上げサイバー司令官は日系3世」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-02-17

「ドキュメント誘導工作」を読む→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2019-07-22-1

「NATOが選挙妨害サイバー演習」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2019-04-13

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1

米空軍はABMS事業を理解容易な2事業から開始 [米空軍]

KC-46搭載の5世代機通信中継ポッドと

米本土防衛用の意思決定支援システム構築を優先

6月25日付米空軍協会web記事は、米空軍が将来統合作戦のカギを握る重要事業と位置づけ、各種検証演習を行ってきたABMS(Advanced Battle Management System)関連の予算について、全体像が分かりにくいと米議会に2021年度要求を5割カットされた教訓を踏まえ、2022年度要求は2021年度より少額で用途が明確な2つの事業に絞り込んだ要求になっていると、関係者の証言を含め紹介しています

6月25日付米空軍協会web記事は、米空軍が将来統合作戦のカギを握る重要事業と位置づけ、各種検証演習を行ってきたABMS(Advanced Battle Management System)関連の予算について、全体像が分かりにくいと米議会に2021年度要求を5割カットされた教訓を踏まえ、2022年度要求は2021年度より少額で用途が明確な2つの事業に絞り込んだ要求になっていると、関係者の証言を含め紹介しています

具体的金額でみると、2021年度予算要求は約330億円でしたが、米議会から不明確で信頼できないと約160億円に減額され、この教訓を基に2022年度では、2つの関連事業に絞り込んで約220億円を要求する予算案を米空軍が提出しているところです

2つの関連事業は、一つが互いにデータを迅速に共有できない第5世代機F-22とF-35間のデータ共有を可能にする通信中継ポッドを、4~10個開発調達してKC-46空中給油機に搭載する事業で、もう一つが米本土(北米)を巡航ミサイルや弾道ミサイルから防御するために必要な指揮統制AI支援システムの開発事業です

2つの関連事業は、一つが互いにデータを迅速に共有できない第5世代機F-22とF-35間のデータ共有を可能にする通信中継ポッドを、4~10個開発調達してKC-46空中給油機に搭載する事業で、もう一つが米本土(北米)を巡航ミサイルや弾道ミサイルから防御するために必要な指揮統制AI支援システムの開発事業です

1つ目のKC-46搭載の通信中継ポッドは先日記事としてご紹介しましたが、2つ目の米本土防衛し指揮統制システムはクラウドシステムを活用し、光ファイバー網や人工知能AIや最新IT技術等を組み合わせ、対処余裕時間がない北米コマンドとNORADによる本土防衛指揮統制を支援しようとするものです

「KC-46にF-22とF-35のデータ中継装置を搭載へ」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-05-22

2つの事業とも、細部の仕様や要求性能は検証や実験を通じて2021年度中に固める予定だそうですが、特に2つ目の指揮統制システムは、これまでの検証演習の状況から、次にバージョンアップしてアジア太平洋地域への展開も予期されるものですので期待したいと思います。もちろんKC-46ポッドもですが・・・

6月25日付米空軍協会web記事によれば

●David Allvin米空軍副参謀総長は、「指揮統制を支援するABMSは、伝統的な装備品開発&調達とは異なったものだと認識することが重要だ。だから我々は、何をやろとして、何を行っているのかに関し、高い透明性を確保しつつ進める必要がる」と姿勢を述べ、

●David Allvin米空軍副参謀総長は、「指揮統制を支援するABMSは、伝統的な装備品開発&調達とは異なったものだと認識することが重要だ。だから我々は、何をやろとして、何を行っているのかに関し、高い透明性を確保しつつ進める必要がる」と姿勢を述べ、

●「我々は、米議会が本事業を不明確だと見ていることを理解している。またそれは、予算をお願いするに足る十分な計画や構想を示せなかったためだと認識している。我々は今、我々が実現したいと考えていることを、より明確に取りまとめて説明し、議会等の理解を頂く必要があると認識している」と語った

●また副参謀総長は「この開発調達は最終的に戦闘機を手にするタイプのものではない。我々が行っている設計や要求性能を煮詰める検証演習や、現在の関連インフラとの適合確認を進めつつ、学びながら進めるべきものだ」と述べ、本件に関し米空軍迅速能力計画室RCOは、7月に北米コマンドが実施する検証演習「Global Information Dominance Experiment」などの結果を踏まえ、今年末までには2つの事業の見積もりを固める方向だと説明している

●また副参謀総長は「この開発調達は最終的に戦闘機を手にするタイプのものではない。我々が行っている設計や要求性能を煮詰める検証演習や、現在の関連インフラとの適合確認を進めつつ、学びながら進めるべきものだ」と述べ、本件に関し米空軍迅速能力計画室RCOは、7月に北米コマンドが実施する検証演習「Global Information Dominance Experiment」などの結果を踏まえ、今年末までには2つの事業の見積もりを固める方向だと説明している

●更にAllvin対象は、「地域コマンド司令官は、迫りつつある新たな脅威がどのようなものかを見極め、その対処をどのように迅速に行うかの課題に直面しており、今後検討が進めば、より予算要求事項が拡大する可能性があるが、可能な限りうまく構想や計画を描いて説明し、米議会の皆さんに自信をもって予算配分いただけるよう努めたい」と語った

////////////////////////////////////////////////////

先日は、Hicks国防副長官が各地域コマンドの指揮統制改革(JADC2)推進のため、特別チームを各コマンドに派遣する「イニシアティブ:AIDA initiative:Artificial Intelligence and Data Acceleration」開始を発表したとご紹介しましたが、米空軍が国防省全体のJADC2とうまく連携を図って米議会の理解を得るよう期待しておきます

先日は、Hicks国防副長官が各地域コマンドの指揮統制改革(JADC2)推進のため、特別チームを各コマンドに派遣する「イニシアティブ:AIDA initiative:Artificial Intelligence and Data Acceleration」開始を発表したとご紹介しましたが、米空軍が国防省全体のJADC2とうまく連携を図って米議会の理解を得るよう期待しておきます

それにしても、空軍の「ABMS」、国防省の「JADC2やAIDAイニシアチブ」、陸軍の「Project Convergence」、海軍「Project Overmatch」の関係や、まとめた全体構想を語ってくれる人がいませんねぇ・・・。上院や下院の軍事委員長辺りに「どうなってんねん!」と不満を示してもらうほかないのでしょうか!?

全ドメイン指揮統制連接実験演習:ABMS関連

「国防副長官がAIDA開始発表」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-06-23

「具現化第1弾でKC-46に中継ポッド」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-05-22

「3回目はアジア太平洋設定で」→https://holylandtokyo.com/2020/10/05/425/

「2回目のJADC2又はABMS試験演習」→https://holylandtokyo.com/2020/09/09/476/

「初の統合「連接」実験演習は大成功」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-01-23

「今後の統合連接C2演習は」→https://holylandtokyo.com/2020/05/14/671/

「連接演習2回目と3回目は」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-03-02

「国防長官も連接性を重視」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-02-09

「将来連接性を重視しアセット予算削減」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-01-28

米海軍と海兵隊は我が道なのか

「米海軍の戦術ネットワークProject Overmatch」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-10-15

「米空軍の課題:他軍種はABMSに懐疑的」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-09-12

「陸軍と海兵隊F-35が情報共有演習」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-10-13

「統合にデータフォーマットの壁」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-11-12

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1

米本土防衛用の意思決定支援システム構築を優先

具体的金額でみると、2021年度予算要求は約330億円でしたが、米議会から不明確で信頼できないと約160億円に減額され、この教訓を基に2022年度では、2つの関連事業に絞り込んで約220億円を要求する予算案を米空軍が提出しているところです

2つの関連事業は、一つが互いにデータを迅速に共有できない第5世代機F-22とF-35間のデータ共有を可能にする通信中継ポッドを、4~10個開発調達してKC-46空中給油機に搭載する事業で、もう一つが米本土(北米)を巡航ミサイルや弾道ミサイルから防御するために必要な指揮統制AI支援システムの開発事業です

2つの関連事業は、一つが互いにデータを迅速に共有できない第5世代機F-22とF-35間のデータ共有を可能にする通信中継ポッドを、4~10個開発調達してKC-46空中給油機に搭載する事業で、もう一つが米本土(北米)を巡航ミサイルや弾道ミサイルから防御するために必要な指揮統制AI支援システムの開発事業です1つ目のKC-46搭載の通信中継ポッドは先日記事としてご紹介しましたが、2つ目の米本土防衛し指揮統制システムはクラウドシステムを活用し、光ファイバー網や人工知能AIや最新IT技術等を組み合わせ、対処余裕時間がない北米コマンドとNORADによる本土防衛指揮統制を支援しようとするものです

「KC-46にF-22とF-35のデータ中継装置を搭載へ」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-05-22

2つの事業とも、細部の仕様や要求性能は検証や実験を通じて2021年度中に固める予定だそうですが、特に2つ目の指揮統制システムは、これまでの検証演習の状況から、次にバージョンアップしてアジア太平洋地域への展開も予期されるものですので期待したいと思います。もちろんKC-46ポッドもですが・・・

6月25日付米空軍協会web記事によれば

●「我々は、米議会が本事業を不明確だと見ていることを理解している。またそれは、予算をお願いするに足る十分な計画や構想を示せなかったためだと認識している。我々は今、我々が実現したいと考えていることを、より明確に取りまとめて説明し、議会等の理解を頂く必要があると認識している」と語った

●更にAllvin対象は、「地域コマンド司令官は、迫りつつある新たな脅威がどのようなものかを見極め、その対処をどのように迅速に行うかの課題に直面しており、今後検討が進めば、より予算要求事項が拡大する可能性があるが、可能な限りうまく構想や計画を描いて説明し、米議会の皆さんに自信をもって予算配分いただけるよう努めたい」と語った

////////////////////////////////////////////////////

先日は、Hicks国防副長官が各地域コマンドの指揮統制改革(JADC2)推進のため、特別チームを各コマンドに派遣する「イニシアティブ:AIDA initiative:Artificial Intelligence and Data Acceleration」開始を発表したとご紹介しましたが、米空軍が国防省全体のJADC2とうまく連携を図って米議会の理解を得るよう期待しておきます

先日は、Hicks国防副長官が各地域コマンドの指揮統制改革(JADC2)推進のため、特別チームを各コマンドに派遣する「イニシアティブ:AIDA initiative:Artificial Intelligence and Data Acceleration」開始を発表したとご紹介しましたが、米空軍が国防省全体のJADC2とうまく連携を図って米議会の理解を得るよう期待しておきますそれにしても、空軍の「ABMS」、国防省の「JADC2やAIDAイニシアチブ」、陸軍の「Project Convergence」、海軍「Project Overmatch」の関係や、まとめた全体構想を語ってくれる人がいませんねぇ・・・。上院や下院の軍事委員長辺りに「どうなってんねん!」と不満を示してもらうほかないのでしょうか!?

全ドメイン指揮統制連接実験演習:ABMS関連

「国防副長官がAIDA開始発表」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-06-23

「具現化第1弾でKC-46に中継ポッド」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-05-22

「3回目はアジア太平洋設定で」→https://holylandtokyo.com/2020/10/05/425/

「2回目のJADC2又はABMS試験演習」→https://holylandtokyo.com/2020/09/09/476/

「初の統合「連接」実験演習は大成功」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-01-23

「今後の統合連接C2演習は」→https://holylandtokyo.com/2020/05/14/671/

「連接演習2回目と3回目は」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-03-02

「国防長官も連接性を重視」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-02-09

「将来連接性を重視しアセット予算削減」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-01-28

米海軍と海兵隊は我が道なのか

「米海軍の戦術ネットワークProject Overmatch」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-10-15

「米空軍の課題:他軍種はABMSに懐疑的」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-09-12

「陸軍と海兵隊F-35が情報共有演習」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-10-13

「統合にデータフォーマットの壁」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-11-12

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1

米陸軍UH-60後継の長距離攻撃ヘリの選定開始 [Joint・統合参謀本部]

RFPを2つの企業に提示し、2022年秋に機種決定

2025~29年に試験や審査を実施し、2030年部隊配備

ほぼ同時に「FARA:将来攻撃偵察ヘリ」選定も2社で実施

12日付Defense-Newsは、7月6日に米陸軍がUH-60後継機イメージの「将来長距離攻撃ヘリ:FLRAA:future long-range assault aircraft」提案要求書RFPを2企業群(Bell 社とSikorsky-Boeing 連合)に発出し、2022年第3四半期に選定結果を発表する予定だと報じています

12日付Defense-Newsは、7月6日に米陸軍がUH-60後継機イメージの「将来長距離攻撃ヘリ:FLRAA:future long-range assault aircraft」提案要求書RFPを2企業群(Bell 社とSikorsky-Boeing 連合)に発出し、2022年第3四半期に選定結果を発表する予定だと報じています

争う2つの企業は全く異なるタイプの航空機を提案する方向で、Bell 社はオスプレイのようなティルローター型の試験機「V-280 Valor」を基礎としたタイプを、一方のSikorsky-Boeing連合は従来型ヘリのステルス形状型「SB-1 Defiant」をベースにした「Defiant X coaxial」提案になると言われています

機体と搭載兵器システムの設計や開発を、同時進行するかで複数の情報が飛び交っているようですが、時期をずらしても3か月程度のずれで2つをほぼ同時に進める構想になっているようです

今後の選定予定は

●2022年第3四半期に選定結果発表。初期設計レビューを経て、2023年第3四半期からプロトタイプ製造開始

●2022年第3四半期に選定結果発表。初期設計レビューを経て、2023年第3四半期からプロトタイプ製造開始

●2025第3四半期にプロトタイプ機を入手し、飛行試験を2029年末まで予定

●2030年部隊配備

両社の候補機種のベース「V-280 Valor」と「SB-1 Defiant」(2機種比較の写真掲載)は、共に米陸軍の「CDRR取り組み:competitive demonstration and risk reduction effort」に参画している試験機体で、長く米陸軍が構想や関連技術を温めてきたものです。

具体的な要求性能や特徴については記事に言及がなく、調べる気力もないのですが、米陸軍が西太平洋での活動を意識し、航続距離や残存性を追求した機体であることが、写真をご紹介している2種類の原型機の形状等から伺えます

機種決定後の流れのイメージは

●まず、バーチャル環境でプロトタイプ機を多様な観点から分析して設計の細部を詰め、初期設計レビューを実施

●まず、バーチャル環境でプロトタイプ機を多様な観点から分析して設計の細部を詰め、初期設計レビューを実施

●次に、重要設計レビューを行い、更に具体的な製造要領を煮詰めるため6機のプロトタイプ機を作成

●これらの成果を踏まえ、ユーザー評価用の完成版に近い2機を作成し、部隊の意見を聴取

製造企業へのインセンティブが与えられる条件

●設定スケジュールよりも前倒しで各段階を達成した場合

●機体重量増の要望に応えた場合や、外部搭載量を増やせた場合

将来攻撃偵察機:FARAもほぼ同時進行

米陸軍は同時期に「将来攻撃偵察機:FARA:future attack reconnaissance aircraft」も進めています。

FARAは、予算不足で後継機開発を待つことなく2014年に退役した「OH-58」偵察ヘリの後継機イメージの機体で、過去には3機種(ボーイング・シコルスキーRAH-66コマンチ、ベルARH-70アラパホ、Armed Aerial Scout)が候補として検討された経緯があるようです

米陸軍は同時期に「将来攻撃偵察機:FARA:future attack reconnaissance aircraft」も進めています。

FARAは、予算不足で後継機開発を待つことなく2014年に退役した「OH-58」偵察ヘリの後継機イメージの機体で、過去には3機種(ボーイング・シコルスキーRAH-66コマンチ、ベルARH-70アラパホ、Armed Aerial Scout)が候補として検討された経緯があるようです

こちらは、Bell 社とLockheed Martin社の2社と競争的機種選定契約をすべに結んでおり、

こちらは、Bell 社とLockheed Martin社の2社と競争的機種選定契約をすべに結んでおり、

●2022年末までに両社が試作機を完成させ、2023年1年間を使って、米陸軍が2機種を飛行試験等で比較する

●2024年3月までに選定結果を発表する・・・ことになっているようです

候補機種の写真からすると、より前線での活動を意識した機体のようです

以上、米陸軍航空部隊の将来を担う、「将来長距離攻撃ヘリ:FLRAA:future long-range assault aircraft」と「将来攻撃偵察機:FARA:future attack reconnaissance aircraft」について、細部の特徴や要求性能に全く触れずに、概要の概要をご紹介しました

ご興味のある方はググってください

FLRAA関連:V-280とSB-1について

「UH-60後継を意識した候補機開発」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2018-06-16

米陸軍関連の最近の記事

「空軍大将が米陸軍を厳しく批判」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-04-03

「米陸軍トップが長射程攻撃やSEADに意欲満々」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-03-12

「米陸軍は2023年から遠方攻撃兵器で変わる」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-09-09

「3月の極超音速兵器テストは誤差20㎝」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-10-14

「3軍協力で極超音速兵器開発」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-08-15-1

「ボディー試験に成功」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-03-22

「空軍開発本格化」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-06-16

「射程1000nmの砲開発に慎重姿勢見せる」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-03-10

「射程1000nm砲の第一関門」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-10-15

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1

2025~29年に試験や審査を実施し、2030年部隊配備

ほぼ同時に「FARA:将来攻撃偵察ヘリ」選定も2社で実施

12日付Defense-Newsは、7月6日に米陸軍がUH-60後継機イメージの「将来長距離攻撃ヘリ:FLRAA:future long-range assault aircraft」提案要求書RFPを2企業群(Bell 社とSikorsky-Boeing 連合)に発出し、2022年第3四半期に選定結果を発表する予定だと報じています

12日付Defense-Newsは、7月6日に米陸軍がUH-60後継機イメージの「将来長距離攻撃ヘリ:FLRAA:future long-range assault aircraft」提案要求書RFPを2企業群(Bell 社とSikorsky-Boeing 連合)に発出し、2022年第3四半期に選定結果を発表する予定だと報じています争う2つの企業は全く異なるタイプの航空機を提案する方向で、Bell 社はオスプレイのようなティルローター型の試験機「V-280 Valor」を基礎としたタイプを、一方のSikorsky-Boeing連合は従来型ヘリのステルス形状型「SB-1 Defiant」をベースにした「Defiant X coaxial」提案になると言われています

機体と搭載兵器システムの設計や開発を、同時進行するかで複数の情報が飛び交っているようですが、時期をずらしても3か月程度のずれで2つをほぼ同時に進める構想になっているようです

今後の選定予定は

●2022年第3四半期に選定結果発表。初期設計レビューを経て、2023年第3四半期からプロトタイプ製造開始

●2022年第3四半期に選定結果発表。初期設計レビューを経て、2023年第3四半期からプロトタイプ製造開始●2025第3四半期にプロトタイプ機を入手し、飛行試験を2029年末まで予定

●2030年部隊配備

両社の候補機種のベース「V-280 Valor」と「SB-1 Defiant」(2機種比較の写真掲載)は、共に米陸軍の「CDRR取り組み:competitive demonstration and risk reduction effort」に参画している試験機体で、長く米陸軍が構想や関連技術を温めてきたものです。

具体的な要求性能や特徴については記事に言及がなく、調べる気力もないのですが、米陸軍が西太平洋での活動を意識し、航続距離や残存性を追求した機体であることが、写真をご紹介している2種類の原型機の形状等から伺えます

機種決定後の流れのイメージは

●まず、バーチャル環境でプロトタイプ機を多様な観点から分析して設計の細部を詰め、初期設計レビューを実施

●まず、バーチャル環境でプロトタイプ機を多様な観点から分析して設計の細部を詰め、初期設計レビューを実施●次に、重要設計レビューを行い、更に具体的な製造要領を煮詰めるため6機のプロトタイプ機を作成

●これらの成果を踏まえ、ユーザー評価用の完成版に近い2機を作成し、部隊の意見を聴取

製造企業へのインセンティブが与えられる条件

●設定スケジュールよりも前倒しで各段階を達成した場合

●機体重量増の要望に応えた場合や、外部搭載量を増やせた場合

将来攻撃偵察機:FARAもほぼ同時進行

米陸軍は同時期に「将来攻撃偵察機:FARA:future attack reconnaissance aircraft」も進めています。

FARAは、予算不足で後継機開発を待つことなく2014年に退役した「OH-58」偵察ヘリの後継機イメージの機体で、過去には3機種(ボーイング・シコルスキーRAH-66コマンチ、ベルARH-70アラパホ、Armed Aerial Scout)が候補として検討された経緯があるようです

米陸軍は同時期に「将来攻撃偵察機:FARA:future attack reconnaissance aircraft」も進めています。

FARAは、予算不足で後継機開発を待つことなく2014年に退役した「OH-58」偵察ヘリの後継機イメージの機体で、過去には3機種(ボーイング・シコルスキーRAH-66コマンチ、ベルARH-70アラパホ、Armed Aerial Scout)が候補として検討された経緯があるようです こちらは、Bell 社とLockheed Martin社の2社と競争的機種選定契約をすべに結んでおり、

こちらは、Bell 社とLockheed Martin社の2社と競争的機種選定契約をすべに結んでおり、●2022年末までに両社が試作機を完成させ、2023年1年間を使って、米陸軍が2機種を飛行試験等で比較する

●2024年3月までに選定結果を発表する・・・ことになっているようです

候補機種の写真からすると、より前線での活動を意識した機体のようです

以上、米陸軍航空部隊の将来を担う、「将来長距離攻撃ヘリ:FLRAA:future long-range assault aircraft」と「将来攻撃偵察機:FARA:future attack reconnaissance aircraft」について、細部の特徴や要求性能に全く触れずに、概要の概要をご紹介しました

ご興味のある方はググってください

FLRAA関連:V-280とSB-1について

「UH-60後継を意識した候補機開発」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2018-06-16

米陸軍関連の最近の記事

「空軍大将が米陸軍を厳しく批判」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-04-03

「米陸軍トップが長射程攻撃やSEADに意欲満々」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-03-12

「米陸軍は2023年から遠方攻撃兵器で変わる」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-09-09

「3月の極超音速兵器テストは誤差20㎝」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-10-14

「3軍協力で極超音速兵器開発」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-08-15-1

「ボディー試験に成功」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-03-22

「空軍開発本格化」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-06-16

「射程1000nmの砲開発に慎重姿勢見せる」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-03-10

「射程1000nm砲の第一関門」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-10-15

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1

米軍F-35で初の完全運用態勢確立:海兵隊F-35C型 [亡国のF-35]

FacebookとTwitterもご活用ください!

Facebook→http://www.facebook.com/holylandsonettokyo

Twitter→https://twitter.com/Mongoose2011

///////////////////////////////////////////////

海兵隊F-35Bや空軍F-35Aは未だ「完全態勢」ではないのに

C型は空母用の形態で、実戦投入の話は聞いていないが

各軍種で完全運用態勢の定義が異なるようで

7月1日、米海兵隊はF-35C型保有の飛行隊(Marine Fighter Attack Squadron (VMFA) 314)が、完全な運用態勢を確立したと発表し、空母での運用と作戦投入が完全な状態で可能になったと明らかにしました

7月1日、米海兵隊はF-35C型保有の飛行隊(Marine Fighter Attack Squadron (VMFA) 314)が、完全な運用態勢を確立したと発表し、空母での運用と作戦投入が完全な状態で可能になったと明らかにしました

なお米海兵隊はF-35を420機導入する計画で、その形態別内訳は、垂直離着陸用B型を約350機、空母運用用C型を70機と言われています(ちなみに米海軍はC型を273機導入予定 現時点では)

ちなみに、「完全態勢」を宣言したMarine Fighter Attack Squadron (VMFA) 314飛行隊は、映画「トップガン」の部隊となった加州ミラマー海軍航空基地所属です。

同飛行隊を零下に置く第3海兵航空団のChristopher Mahoney,少将は、「来年、同飛行隊は空母戦闘群の一員として作戦任務のため展開する予定だ」と今後について述べ、同飛行隊作戦士官の少佐は「今は(派遣予定の)艦艇に適合できるように、空母乗員との意思疎通訓練や事故対処訓練などを飛行訓練と共に継続して行っている」と説明しています

同飛行隊を零下に置く第3海兵航空団のChristopher Mahoney,少将は、「来年、同飛行隊は空母戦闘群の一員として作戦任務のため展開する予定だ」と今後について述べ、同飛行隊作戦士官の少佐は「今は(派遣予定の)艦艇に適合できるように、空母乗員との意思疎通訓練や事故対処訓練などを飛行訓練と共に継続して行っている」と説明しています

米軍では、海兵隊のF-35B型が2018年9月にアフガンで初実戦投入、空軍のF-35A型が2019年4月にイラクで初実戦投入されていますが、海兵隊B型も空軍A型も、いずれも初期運用態勢(initial operational capability)宣言のみで、完全運用態勢確立(full operational capability)は宣言しておらず、実戦投入の話を聞かない海兵隊のF-35C型がなぜ先に「完全態勢」を宣言できたのかは不明です

初期運用態勢や完全運用体制の基準は、軍種や当該機種の運用要領により異なり、公表もされていませんが、地上の支援機材の体制、運用可能な飛行隊保有機数、任務可能レベルの操縦者や整備要員の数、安全面での管理運用体制、各種技量レベルなど、様々な要素が関連すると考えられます。

初期運用態勢や完全運用体制の基準は、軍種や当該機種の運用要領により異なり、公表もされていませんが、地上の支援機材の体制、運用可能な飛行隊保有機数、任務可能レベルの操縦者や整備要員の数、安全面での管理運用体制、各種技量レベルなど、様々な要素が関連すると考えられます。

空母艦載飛行隊の場合、15機以下程度で構成されるため、空軍の飛行隊(25機程度)より態勢確立が容易なのかもしれませんが、既に英空母エリザベスに展開し、実戦任務に従事している海兵隊F-35B飛行隊や、中東各地で任務に従事している空軍A型が「完全態勢」を宣言しない中、実戦投入の話も聞かない海兵隊C型が最初に「完全態勢」宣言とは驚きました

以下では、各形態のこれまでの歩みを、ざっくり振り返っておきます

イスラエル空軍A型

●2016年12月に初号機受領、2017年に初期運用態勢確立

●2018年5月22日、世界初のF-35作戦投入と発表。2つの作戦で攻撃任務を担った空軍司令官が発表

米海兵隊B型

●2015年、安全運用態勢確立を発表

●2018年3月、強襲揚陸艦Waspへの艦載運用開始

●2018年9月、同艦艇から離陸し、初の作戦・アフガン地上攻撃遂行

●2021年5月、英空母に派遣され一体運用開始、地中海、アラビア海、インド洋、南&東シナ海へ長期派遣

米空軍A型

●2016年8月初期運用態勢確立

●2019年4月、UAEの基地からイラク内の実戦に初投入

●2021年5月、保有機数が283機を超え、機種別機数第2位に

米海兵隊C型

●2020年1月、初号機受領

●2020年3月、安全飛行態勢確立

●2020年12月、初期運用態勢確立

米海軍C型

●2019年2月、初期運用態勢確立

●新型フォード級空母完成遅れ・・・

///////////////////////////////////////////////////

既に各種形態を合わせ、米軍内で300数十機が納入されているF-35ですので、有効活用されるのが一番です。

既に各種形態を合わせ、米軍内で300数十機が納入されているF-35ですので、有効活用されるのが一番です。

でも、空母上で撮影された海兵隊C型の写真が全く見当たりません。不思議です。。。

ですが、「高止まり」している維持整備費に対しては各方面から警告が発せられており、英国防相が「白紙の小切手を切るつもりは無い」「計画通り購入してほしければ、維持コストを下げろ」と英議会から訴え、7日付の米会計検査院レポートでGAOが「維持整備費高止まりの各種要因への対策とその成果が確認できるまで、本格量産に入るべきではない」と勧告し、上下院でも「現在の予算要求以上は絶対認めない」と一般ニュースになるレベルに問題化しています

これだけ問題になっていながら、日本が米軍に続いて世界第2位の購入量となる戦闘機ですので、今後もフォローしたいと思います

F-35初任務関連の記事

「イスラエルA型が初任務」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2018-05-26

「海兵隊B型が初実戦」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2018-09-28-1

「米空軍A型が初任務」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-05-01

「英海空軍共有F-35Bが初任務」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2019-06-27

「米空軍で保有機数第2位に」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-05-09

英国防相の恫喝

「英議会でF-35企業に激怒」→https://holylandtokyo.com/2021/06/25/1949/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1

Facebook→http://www.facebook.com/holylandsonettokyo

Twitter→https://twitter.com/Mongoose2011

///////////////////////////////////////////////

海兵隊F-35Bや空軍F-35Aは未だ「完全態勢」ではないのに

C型は空母用の形態で、実戦投入の話は聞いていないが

各軍種で完全運用態勢の定義が異なるようで

7月1日、米海兵隊はF-35C型保有の飛行隊(Marine Fighter Attack Squadron (VMFA) 314)が、完全な運用態勢を確立したと発表し、空母での運用と作戦投入が完全な状態で可能になったと明らかにしました

7月1日、米海兵隊はF-35C型保有の飛行隊(Marine Fighter Attack Squadron (VMFA) 314)が、完全な運用態勢を確立したと発表し、空母での運用と作戦投入が完全な状態で可能になったと明らかにしましたなお米海兵隊はF-35を420機導入する計画で、その形態別内訳は、垂直離着陸用B型を約350機、空母運用用C型を70機と言われています(ちなみに米海軍はC型を273機導入予定 現時点では)

ちなみに、「完全態勢」を宣言したMarine Fighter Attack Squadron (VMFA) 314飛行隊は、映画「トップガン」の部隊となった加州ミラマー海軍航空基地所属です。

同飛行隊を零下に置く第3海兵航空団のChristopher Mahoney,少将は、「来年、同飛行隊は空母戦闘群の一員として作戦任務のため展開する予定だ」と今後について述べ、同飛行隊作戦士官の少佐は「今は(派遣予定の)艦艇に適合できるように、空母乗員との意思疎通訓練や事故対処訓練などを飛行訓練と共に継続して行っている」と説明しています

同飛行隊を零下に置く第3海兵航空団のChristopher Mahoney,少将は、「来年、同飛行隊は空母戦闘群の一員として作戦任務のため展開する予定だ」と今後について述べ、同飛行隊作戦士官の少佐は「今は(派遣予定の)艦艇に適合できるように、空母乗員との意思疎通訓練や事故対処訓練などを飛行訓練と共に継続して行っている」と説明しています米軍では、海兵隊のF-35B型が2018年9月にアフガンで初実戦投入、空軍のF-35A型が2019年4月にイラクで初実戦投入されていますが、海兵隊B型も空軍A型も、いずれも初期運用態勢(initial operational capability)宣言のみで、完全運用態勢確立(full operational capability)は宣言しておらず、実戦投入の話を聞かない海兵隊のF-35C型がなぜ先に「完全態勢」を宣言できたのかは不明です

初期運用態勢や完全運用体制の基準は、軍種や当該機種の運用要領により異なり、公表もされていませんが、地上の支援機材の体制、運用可能な飛行隊保有機数、任務可能レベルの操縦者や整備要員の数、安全面での管理運用体制、各種技量レベルなど、様々な要素が関連すると考えられます。

初期運用態勢や完全運用体制の基準は、軍種や当該機種の運用要領により異なり、公表もされていませんが、地上の支援機材の体制、運用可能な飛行隊保有機数、任務可能レベルの操縦者や整備要員の数、安全面での管理運用体制、各種技量レベルなど、様々な要素が関連すると考えられます。空母艦載飛行隊の場合、15機以下程度で構成されるため、空軍の飛行隊(25機程度)より態勢確立が容易なのかもしれませんが、既に英空母エリザベスに展開し、実戦任務に従事している海兵隊F-35B飛行隊や、中東各地で任務に従事している空軍A型が「完全態勢」を宣言しない中、実戦投入の話も聞かない海兵隊C型が最初に「完全態勢」宣言とは驚きました

以下では、各形態のこれまでの歩みを、ざっくり振り返っておきます

イスラエル空軍A型

●2016年12月に初号機受領、2017年に初期運用態勢確立

●2018年5月22日、世界初のF-35作戦投入と発表。2つの作戦で攻撃任務を担った空軍司令官が発表

米海兵隊B型

●2015年、安全運用態勢確立を発表

●2018年3月、強襲揚陸艦Waspへの艦載運用開始

●2018年9月、同艦艇から離陸し、初の作戦・アフガン地上攻撃遂行

●2021年5月、英空母に派遣され一体運用開始、地中海、アラビア海、インド洋、南&東シナ海へ長期派遣

米空軍A型

●2016年8月初期運用態勢確立

●2019年4月、UAEの基地からイラク内の実戦に初投入

●2021年5月、保有機数が283機を超え、機種別機数第2位に

米海兵隊C型

●2020年1月、初号機受領

●2020年3月、安全飛行態勢確立

●2020年12月、初期運用態勢確立

米海軍C型

●2019年2月、初期運用態勢確立

●新型フォード級空母完成遅れ・・・

///////////////////////////////////////////////////

既に各種形態を合わせ、米軍内で300数十機が納入されているF-35ですので、有効活用されるのが一番です。

既に各種形態を合わせ、米軍内で300数十機が納入されているF-35ですので、有効活用されるのが一番です。でも、空母上で撮影された海兵隊C型の写真が全く見当たりません。不思議です。。。

ですが、「高止まり」している維持整備費に対しては各方面から警告が発せられており、英国防相が「白紙の小切手を切るつもりは無い」「計画通り購入してほしければ、維持コストを下げろ」と英議会から訴え、7日付の米会計検査院レポートでGAOが「維持整備費高止まりの各種要因への対策とその成果が確認できるまで、本格量産に入るべきではない」と勧告し、上下院でも「現在の予算要求以上は絶対認めない」と一般ニュースになるレベルに問題化しています

これだけ問題になっていながら、日本が米軍に続いて世界第2位の購入量となる戦闘機ですので、今後もフォローしたいと思います

F-35初任務関連の記事

「イスラエルA型が初任務」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2018-05-26

「海兵隊B型が初実戦」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2018-09-28-1

「米空軍A型が初任務」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-05-01

「英海空軍共有F-35Bが初任務」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2019-06-27

「米空軍で保有機数第2位に」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-05-09

英国防相の恫喝

「英議会でF-35企業に激怒」→https://holylandtokyo.com/2021/06/25/1949/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1

将来戦の鍵クラウド事業出直し:米国防省のJEDI [米国防省高官]

広告なし! スマホに優しい「東京の郊外より2」

→https://holylandtokyo.com/

////////////////////////////////////////

国防省&米軍データの8割を管理する1兆円事業のドロ沼

Microsoftとアマゾンの法廷闘争で業者選定混迷

2025年までは2社とも採用方向で新事業として出直し

対中国の柱であるJADC2やAIDAやABMSを直撃中

7日付米各種報道は、米軍作戦活動を含む全データの8割を扱う国防省の一大クラウドサービス事業で、企業選定を2017年から開始していた1兆円強規模の「JEDI:Joint Enterprise Defense Infrastructure」に関し、マイクロソフトを選択した国防省決定に不服なアマゾンからの訴訟で事業がとん挫状態にあることから、両社合意の上で国防省がJEDIを白紙に戻し、新事業「JWCC:Joint Warfighter Cloud Capability」として再整理し、2社とも参画する方向で仕切りなおすと報じました

7日付米各種報道は、米軍作戦活動を含む全データの8割を扱う国防省の一大クラウドサービス事業で、企業選定を2017年から開始していた1兆円強規模の「JEDI:Joint Enterprise Defense Infrastructure」に関し、マイクロソフトを選択した国防省決定に不服なアマゾンからの訴訟で事業がとん挫状態にあることから、両社合意の上で国防省がJEDIを白紙に戻し、新事業「JWCC:Joint Warfighter Cloud Capability」として再整理し、2社とも参画する方向で仕切りなおすと報じました

国防省は、形式的に2社の他にも参加を募り、条件を満たせば3社以上の協力体制で事業を進めるとしていますが、企業選定に2社以外で参戦していた「オラクル」や、他の新規企業が手を上げるかは微妙でなようです。

2019年10月の国防省決定で勝者になったはずのマクロソフトが、白紙撤回&仕切り直しに応じた背景には、下馬評ではアマゾン(Amazon Web Services)有利と言われていたのに、Jeff Bezos前アマゾンCEOと時のトランプ大統領が公開の場で口論するなど関係が悪化していたため、「政権による恣意的な選定への介入」が、公然と報じられていることがあるようです

2019年10月の国防省決定で勝者になったはずのマクロソフトが、白紙撤回&仕切り直しに応じた背景には、下馬評ではアマゾン(Amazon Web Services)有利と言われていたのに、Jeff Bezos前アマゾンCEOと時のトランプ大統領が公開の場で口論するなど関係が悪化していたため、「政権による恣意的な選定への介入」が、公然と報じられていることがあるようです

ただ、2社体制(+αの可能性あり)の寝技決着であり、国防省も長くこのまま国防省クラウドを運用すれは批判を免れないことから、「非常に重要な事業であり、これ以上の遅れは受け入れがたい(実際その通り)」、「2025年には、以後の契約について完全オープンな態勢で企業選定する」と言い訳して、両社採用の折衷案で突き進むようです

7日更新C4ISRnet記事等から経緯の概要は

●2017年にJEDIの業者選定開始。1兆円事業を巡り、要求性能や選定の流れ説明の段階から、マイクロソフト、アマゾン、オラクルが激しいつばぜり合いで、選定手続きがしばしば中断延期

●2017年にJEDIの業者選定開始。1兆円事業を巡り、要求性能や選定の流れ説明の段階から、マイクロソフト、アマゾン、オラクルが激しいつばぜり合いで、選定手続きがしばしば中断延期

●2019年10月、国防省がマイクロソフト選択を発表も、即日アマゾンはトランプ大統領による介入で選定がゆがめられたと法廷闘争へ

●2020年、裁判所は国防省と勝者のマイクロソフトに、JEDI事業の停止を命令