事前告知:米海兵隊巡回サイバー部隊が日本部隊確認 [サイバーと宇宙]

事前告知で敵のサイバー攻撃抑止狙いか

以前も海兵隊チームの艦艇初展開をアピール

派遣人数や派遣期間などは非公開で

3月22日米海兵隊が、沖縄に司令部を置く対中国主要戦力である「第3海兵遠征軍:III Marine Expeditionary Force」(規模約1万7千名)に対し、海兵隊サイバーコマンドの「サイバーローテーション部隊:cyber rotational force」を派遣すると発表しました

3月22日米海兵隊が、沖縄に司令部を置く対中国主要戦力である「第3海兵遠征軍:III Marine Expeditionary Force」(規模約1万7千名)に対し、海兵隊サイバーコマンドの「サイバーローテーション部隊:cyber rotational force」を派遣すると発表しました

米海兵隊は発表声明で、Ryan Heritage海兵隊サイバーコマンド司令官の「米海兵隊の全てのレベルでの迅速な意思決定を支えるため、強靭で信頼に足るネットワークを維持する技量と必要な資源を有することを確認することが派遣の狙いだ」「サイバー関連の様々な取り組みの一つのステップ」との言葉を掲載し、

アジア太平洋海兵隊司令官であるWilliam Jurney中将の「いくつかの地域敵対国の兵器射程圏内に位置する我が部隊は、物理的側面とヴァーチャル側面の両面から、緊要なネットワーク防御を確実にすることが極めて重要だ」とのコメントに加え、2023年発表「国防省サイバー戦略」の一節「中国やロシアが洗練されたサイバー兵器を継続的に開発蓄積し、有事に際しカオスを巻き起こそうとしている」を引用し、サイバー部隊派遣の重要性を説明しています

アジア太平洋海兵隊司令官であるWilliam Jurney中将の「いくつかの地域敵対国の兵器射程圏内に位置する我が部隊は、物理的側面とヴァーチャル側面の両面から、緊要なネットワーク防御を確実にすることが極めて重要だ」とのコメントに加え、2023年発表「国防省サイバー戦略」の一節「中国やロシアが洗練されたサイバー兵器を継続的に開発蓄積し、有事に際しカオスを巻き起こそうとしている」を引用し、サイバー部隊派遣の重要性を説明しています

/////////////////////////////////////

米海兵隊は、海兵隊サイバーコマンドの「ローテーション部隊:cyber rotational force」派遣を定期的にアピールしており、本ブログでもコロナ感染拡大で世界で大騒ぎになり始めた2020年3月に「海兵隊サイバー防御チームが艦艇初展開」との記事で、米海軍艦艇での感染者爆発的発生の中でも、ローテーション派遣部隊の活動のアナウンスメント効果で「悪者」のサーバー攻撃を抑止しようとする試みをご紹介しています

米海兵隊は、海兵隊サイバーコマンドの「ローテーション部隊:cyber rotational force」派遣を定期的にアピールしており、本ブログでもコロナ感染拡大で世界で大騒ぎになり始めた2020年3月に「海兵隊サイバー防御チームが艦艇初展開」との記事で、米海軍艦艇での感染者爆発的発生の中でも、ローテーション派遣部隊の活動のアナウンスメント効果で「悪者」のサーバー攻撃を抑止しようとする試みをご紹介しています

規模の面から、陸海空軍に比して「サイバー部門」が不十分だと考えられる海兵隊の「苦肉の策」かもしれませんが、地道な努力としてTake Noteさせていただきます

米海兵隊のサイバー強化対策

「海兵隊サイバー防御チームが艦艇初展開」→https://holylandtokyo.com/2020/04/09/720/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

以前も海兵隊チームの艦艇初展開をアピール

派遣人数や派遣期間などは非公開で

3月22日米海兵隊が、沖縄に司令部を置く対中国主要戦力である「第3海兵遠征軍:III Marine Expeditionary Force」(規模約1万7千名)に対し、海兵隊サイバーコマンドの「サイバーローテーション部隊:cyber rotational force」を派遣すると発表しました

3月22日米海兵隊が、沖縄に司令部を置く対中国主要戦力である「第3海兵遠征軍:III Marine Expeditionary Force」(規模約1万7千名)に対し、海兵隊サイバーコマンドの「サイバーローテーション部隊:cyber rotational force」を派遣すると発表しました米海兵隊は発表声明で、Ryan Heritage海兵隊サイバーコマンド司令官の「米海兵隊の全てのレベルでの迅速な意思決定を支えるため、強靭で信頼に足るネットワークを維持する技量と必要な資源を有することを確認することが派遣の狙いだ」「サイバー関連の様々な取り組みの一つのステップ」との言葉を掲載し、

アジア太平洋海兵隊司令官であるWilliam Jurney中将の「いくつかの地域敵対国の兵器射程圏内に位置する我が部隊は、物理的側面とヴァーチャル側面の両面から、緊要なネットワーク防御を確実にすることが極めて重要だ」とのコメントに加え、2023年発表「国防省サイバー戦略」の一節「中国やロシアが洗練されたサイバー兵器を継続的に開発蓄積し、有事に際しカオスを巻き起こそうとしている」を引用し、サイバー部隊派遣の重要性を説明しています

アジア太平洋海兵隊司令官であるWilliam Jurney中将の「いくつかの地域敵対国の兵器射程圏内に位置する我が部隊は、物理的側面とヴァーチャル側面の両面から、緊要なネットワーク防御を確実にすることが極めて重要だ」とのコメントに加え、2023年発表「国防省サイバー戦略」の一節「中国やロシアが洗練されたサイバー兵器を継続的に開発蓄積し、有事に際しカオスを巻き起こそうとしている」を引用し、サイバー部隊派遣の重要性を説明しています/////////////////////////////////////

米海兵隊は、海兵隊サイバーコマンドの「ローテーション部隊:cyber rotational force」派遣を定期的にアピールしており、本ブログでもコロナ感染拡大で世界で大騒ぎになり始めた2020年3月に「海兵隊サイバー防御チームが艦艇初展開」との記事で、米海軍艦艇での感染者爆発的発生の中でも、ローテーション派遣部隊の活動のアナウンスメント効果で「悪者」のサーバー攻撃を抑止しようとする試みをご紹介しています

米海兵隊は、海兵隊サイバーコマンドの「ローテーション部隊:cyber rotational force」派遣を定期的にアピールしており、本ブログでもコロナ感染拡大で世界で大騒ぎになり始めた2020年3月に「海兵隊サイバー防御チームが艦艇初展開」との記事で、米海軍艦艇での感染者爆発的発生の中でも、ローテーション派遣部隊の活動のアナウンスメント効果で「悪者」のサーバー攻撃を抑止しようとする試みをご紹介しています規模の面から、陸海空軍に比して「サイバー部門」が不十分だと考えられる海兵隊の「苦肉の策」かもしれませんが、地道な努力としてTake Noteさせていただきます

米海兵隊のサイバー強化対策

「海兵隊サイバー防御チームが艦艇初展開」→https://holylandtokyo.com/2020/04/09/720/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

緊急衛星打上げの次のステップ「Victus Haze」へ [サイバーと宇宙]

昨年9月成功の「Victus Nox」計画を終了し

2025年打上予定で数週間後に「Victus Haze」契約発表へ

ご認識や誤訳にはご容赦を・・・・

2月20日付で米宇宙軍が声明を発表し、対衛星兵器の導入に向け中露が国際規範無視の兵器開発に突き進む中、仮に友軍衛星が被害を受けた際の代替衛星を迅速に補填するための「緊急衛星打ち上げ」能力開発に関し、2023年9月に第1弾「Victus Nox」計画で発射命令から27時間での打ち上げに成功したとご紹介しましたが、宇宙軍が同計画を終了し、第2弾計画「Victus Haze」の企業との契約を数週間後には発表予定だと明らかにしました

2月20日付で米宇宙軍が声明を発表し、対衛星兵器の導入に向け中露が国際規範無視の兵器開発に突き進む中、仮に友軍衛星が被害を受けた際の代替衛星を迅速に補填するための「緊急衛星打ち上げ」能力開発に関し、2023年9月に第1弾「Victus Nox」計画で発射命令から27時間での打ち上げに成功したとご紹介しましたが、宇宙軍が同計画を終了し、第2弾計画「Victus Haze」の企業との契約を数週間後には発表予定だと明らかにしました

2月13日に宇宙軍トップのSaltzman大将が、「(Victus Noxで成し遂げた、)衛星やロケットを格納庫から持ち出して、5日目に打ち上げできたことは画期的だったが、地球が秒速30㎞で回転している事を考えれば、5日はまだ長く、5日間で多くのことが起こる可能性があり、私は関係者に何日単位ではなく、時間を縮めて数時間単位に短縮するよう強く求めるつもりだ」と空軍宇宙軍幹部やOB、軍需産業界や専門家の前で宣言しているところです

2月13日に宇宙軍トップのSaltzman大将が、「(Victus Noxで成し遂げた、)衛星やロケットを格納庫から持ち出して、5日目に打ち上げできたことは画期的だったが、地球が秒速30㎞で回転している事を考えれば、5日はまだ長く、5日間で多くのことが起こる可能性があり、私は関係者に何日単位ではなく、時間を縮めて数時間単位に短縮するよう強く求めるつもりだ」と空軍宇宙軍幹部やOB、軍需産業界や専門家の前で宣言しているところです

第2弾計画「Victus Haze」の企業選定については、2023年8月中旬に提案要求書類を9月4日回答期限で発行し、その後応募企業からの聞き取りや提出提案の中身を精査してきた模様ですが、その結果を数週間後に発表して2025年の同計画による緊急打ち上げに挑む予定です

「Victus Nox」と第2弾「Victus Haze」計画の違いは・・・

●(第2弾Hazeから要求追加)衛星準備は、要請から1~1.5年以内に実施。同サイズで異なる任務用装置を搭載する衛星を準備

●(第2弾Hazeから要求追加)衛星準備は、要請から1~1.5年以内に実施。同サイズで異なる任務用装置を搭載する衛星を準備

●(第1弾Noxから要求アップ)宇宙軍からの「hot standby態勢」指示で、ロケット提供者と衛星製造企業と地上管制施設(地上施設はHazeで追加)は、まず48時間(Noxでは60時間以内要求で57時間で打上げ)で打ち上げ可能な待機態勢に入る。

●(第2弾Hazeから要求追加)続く「alert態勢」指示で、「hot standby態勢」を30日間維持できる態勢に入る

●(第1弾Noxと同レベル要求)その後に出される「notice to launch」指示で、24時間以内に打上げ可能な態勢を確立する

●(第1弾Noxと同レベル要求)軌道上に到着後48時間以内に任務遂行可能態勢を確立(Noxでは37時間で確立)

●(第1弾Noxと同レベル要求)軌道上に到着後48時間以内に任務遂行可能態勢を確立(Noxでは37時間で確立)

●(第2弾Hazeから要求追加)他衛星に接近して当該衛星を査察&分析(rendezvous and proximity operations)する能力要求

●(第2弾Hazeから要求追加)第1弾では2022年9月に2社選定(衛星担当Millennium Space Systemsと打ち上げ担当Firefly Aerospace)したが、Hazeでは一企業として一体的な活動が可能な体制を要求

//////////////////////////////////

宇宙軍トップのSaltzman大将が理想として掲げた「数時間」は、まだ遠い夢物語かもしれませんが、これが衛星緊急打ち上げ技術確立の「現在位置」であることを理解しておきましょう。

宇宙軍トップのSaltzman大将が理想として掲げた「数時間」は、まだ遠い夢物語かもしれませんが、これが衛星緊急打ち上げ技術確立の「現在位置」であることを理解しておきましょう。

第1弾「Victus Nox」と第2弾「Victus Haze」計画に関してや、昨年9月14日の「Victus Nox」計画の打ち上げについては、以下の過去記事でもご紹介していますので、ご興味のある方はご覧ください。小さなことからコツコツやっております

衛星バックアップ用に緊急打ち上げ能力

「第1弾Victus Nox打ち上げ成功」→https://holylandtokyo.com/2023/09/22/5057/

「第2弾Victus Haze計画の企業募集」→https://holylandtokyo.com/2023/08/30/4992/

「2019年頃の検討状況」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2019-06-01

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

2025年打上予定で数週間後に「Victus Haze」契約発表へ

ご認識や誤訳にはご容赦を・・・・

2月20日付で米宇宙軍が声明を発表し、対衛星兵器の導入に向け中露が国際規範無視の兵器開発に突き進む中、仮に友軍衛星が被害を受けた際の代替衛星を迅速に補填するための「緊急衛星打ち上げ」能力開発に関し、2023年9月に第1弾「Victus Nox」計画で発射命令から27時間での打ち上げに成功したとご紹介しましたが、宇宙軍が同計画を終了し、第2弾計画「Victus Haze」の企業との契約を数週間後には発表予定だと明らかにしました

2月20日付で米宇宙軍が声明を発表し、対衛星兵器の導入に向け中露が国際規範無視の兵器開発に突き進む中、仮に友軍衛星が被害を受けた際の代替衛星を迅速に補填するための「緊急衛星打ち上げ」能力開発に関し、2023年9月に第1弾「Victus Nox」計画で発射命令から27時間での打ち上げに成功したとご紹介しましたが、宇宙軍が同計画を終了し、第2弾計画「Victus Haze」の企業との契約を数週間後には発表予定だと明らかにしました 2月13日に宇宙軍トップのSaltzman大将が、「(Victus Noxで成し遂げた、)衛星やロケットを格納庫から持ち出して、5日目に打ち上げできたことは画期的だったが、地球が秒速30㎞で回転している事を考えれば、5日はまだ長く、5日間で多くのことが起こる可能性があり、私は関係者に何日単位ではなく、時間を縮めて数時間単位に短縮するよう強く求めるつもりだ」と空軍宇宙軍幹部やOB、軍需産業界や専門家の前で宣言しているところです

2月13日に宇宙軍トップのSaltzman大将が、「(Victus Noxで成し遂げた、)衛星やロケットを格納庫から持ち出して、5日目に打ち上げできたことは画期的だったが、地球が秒速30㎞で回転している事を考えれば、5日はまだ長く、5日間で多くのことが起こる可能性があり、私は関係者に何日単位ではなく、時間を縮めて数時間単位に短縮するよう強く求めるつもりだ」と空軍宇宙軍幹部やOB、軍需産業界や専門家の前で宣言しているところです第2弾計画「Victus Haze」の企業選定については、2023年8月中旬に提案要求書類を9月4日回答期限で発行し、その後応募企業からの聞き取りや提出提案の中身を精査してきた模様ですが、その結果を数週間後に発表して2025年の同計画による緊急打ち上げに挑む予定です

「Victus Nox」と第2弾「Victus Haze」計画の違いは・・・

●(第2弾Hazeから要求追加)衛星準備は、要請から1~1.5年以内に実施。同サイズで異なる任務用装置を搭載する衛星を準備

●(第2弾Hazeから要求追加)衛星準備は、要請から1~1.5年以内に実施。同サイズで異なる任務用装置を搭載する衛星を準備●(第1弾Noxから要求アップ)宇宙軍からの「hot standby態勢」指示で、ロケット提供者と衛星製造企業と地上管制施設(地上施設はHazeで追加)は、まず48時間(Noxでは60時間以内要求で57時間で打上げ)で打ち上げ可能な待機態勢に入る。

●(第2弾Hazeから要求追加)続く「alert態勢」指示で、「hot standby態勢」を30日間維持できる態勢に入る

●(第1弾Noxと同レベル要求)その後に出される「notice to launch」指示で、24時間以内に打上げ可能な態勢を確立する

●(第1弾Noxと同レベル要求)軌道上に到着後48時間以内に任務遂行可能態勢を確立(Noxでは37時間で確立)

●(第1弾Noxと同レベル要求)軌道上に到着後48時間以内に任務遂行可能態勢を確立(Noxでは37時間で確立)●(第2弾Hazeから要求追加)他衛星に接近して当該衛星を査察&分析(rendezvous and proximity operations)する能力要求

●(第2弾Hazeから要求追加)第1弾では2022年9月に2社選定(衛星担当Millennium Space Systemsと打ち上げ担当Firefly Aerospace)したが、Hazeでは一企業として一体的な活動が可能な体制を要求

//////////////////////////////////

宇宙軍トップのSaltzman大将が理想として掲げた「数時間」は、まだ遠い夢物語かもしれませんが、これが衛星緊急打ち上げ技術確立の「現在位置」であることを理解しておきましょう。

宇宙軍トップのSaltzman大将が理想として掲げた「数時間」は、まだ遠い夢物語かもしれませんが、これが衛星緊急打ち上げ技術確立の「現在位置」であることを理解しておきましょう。第1弾「Victus Nox」と第2弾「Victus Haze」計画に関してや、昨年9月14日の「Victus Nox」計画の打ち上げについては、以下の過去記事でもご紹介していますので、ご興味のある方はご覧ください。小さなことからコツコツやっております

衛星バックアップ用に緊急打ち上げ能力

「第1弾Victus Nox打ち上げ成功」→https://holylandtokyo.com/2023/09/22/5057/

「第2弾Victus Haze計画の企業募集」→https://holylandtokyo.com/2023/08/30/4992/

「2019年頃の検討状況」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2019-06-01

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

米宇宙軍による妨害に強いGPS衛星への取組 [サイバーと宇宙]

現在の状況や今後の取り組みを概観

いろんな用語に親しみましょう!

2月5日に米宇宙軍が関連企業に対し、GPS衛星の妨害対処能力向上や強靭性向上や能力早期配備やライフサイクルコスト削減を狙い、新興企業も含む多様なソースからの実験&デモ衛星のアイディア募集通知を発出したことを契機に、現在宇宙軍が保有するGPS衛星の状況や近未来の計画を概観し、更に5日に発出された提案募集の狙いを確認することで、まんぐーすが「特に疎い」宇宙分野への理解を深める一助としたいと思います。

2月5日に米宇宙軍が関連企業に対し、GPS衛星の妨害対処能力向上や強靭性向上や能力早期配備やライフサイクルコスト削減を狙い、新興企業も含む多様なソースからの実験&デモ衛星のアイディア募集通知を発出したことを契機に、現在宇宙軍が保有するGPS衛星の状況や近未来の計画を概観し、更に5日に発出された提案募集の狙いを確認することで、まんぐーすが「特に疎い」宇宙分野への理解を深める一助としたいと思います。

現在の宇宙軍GPS衛星の状況と近未来構想

●現在宇宙軍は、新旧入り乱れる形で31機のGPS衛星を配備しており、最新型の「GPSⅢ」衛星は、従来型の約3倍の正確性とより優れた対妨害能力を備えており、加えて軍事ユーザー用により正確で安全(secure)な「M-code」信号を提供可能な能力を備えている

●また宇宙軍は新たな衛星航法技術への取り組みとして、2024年末に米空軍研究所AFRLとL3Harris が協力し、技術実証試験衛星NTS-3(Navigation Technology Satellite-3)を打ち上げ予定で、デジタル信号により軌道上衛星のプログラムを変更更新する技術など、100個以上の試験を同衛星で行う計画である

●また宇宙軍は新たな衛星航法技術への取り組みとして、2024年末に米空軍研究所AFRLとL3Harris が協力し、技術実証試験衛星NTS-3(Navigation Technology Satellite-3)を打ち上げ予定で、デジタル信号により軌道上衛星のプログラムを変更更新する技術など、100個以上の試験を同衛星で行う計画である

●更に宇宙軍はロッキード社と組み、「GPSⅢ」を基礎として正確性や妨害対処能力を向上させた「GPS IIIF」を現在開発しており、2027年からの打ち上げを予定している。なお「GPS IIIF」には、アップグレードされた核探知爆発システム(nuclear detection detonation system)と捜索救助ペイロードも搭載される予定

●宇宙軍の商用技術導入専門部署(Commercial Space Office)は、革新技術導入を専門とするSpaceWERXチームと協力し、従来の軍需産業とは異なる技術を有する新興企業に「seed funding」を提供する試みを行っている

5日に発出された提案募集の狙いと方向性

●宇宙軍の開発&調達組織であるSpace Systems Command発出の提案要望は、まだ技術検討段階にある構想に関する情報収集目的で、明確にいつ頃具体的な打ち上げを目指すか等を示さない提案募集であるが、宇宙軍との契約から6か月以内の打ち上げが可能で、3-5年間の耐用年数を持つ低コストのデモ衛星に関する情報を求めるもの

●宇宙軍の開発&調達組織であるSpace Systems Command発出の提案要望は、まだ技術検討段階にある構想に関する情報収集目的で、明確にいつ頃具体的な打ち上げを目指すか等を示さない提案募集であるが、宇宙軍との契約から6か月以内の打ち上げが可能で、3-5年間の耐用年数を持つ低コストのデモ衛星に関する情報を求めるもの

●背景には、米国政府として衛星のライフサイクルコスト低減とGPS衛星開発&配備ペースを上げたいとの思惑があり、より複雑な能力を搭載する衛星ビジョンを煮詰める狙いでの情報収集である

●宇宙軍は、GPS信号受信が容易でない厳しい環境での運用を想定した、安価で製造容易な小型衛星など、現GPS衛星の代替システムを検討しており、提案を募集している実験&デモ衛星は、関連技術の実証や早期配備を助けることを期待されている

●宇宙軍は、GPS信号受信が容易でない厳しい環境での運用を想定した、安価で製造容易な小型衛星など、現GPS衛星の代替システムを検討しており、提案を募集している実験&デモ衛星は、関連技術の実証や早期配備を助けることを期待されている

●また本検討では、伝統的な宇宙技術提供企業だけでなく、新興企業の開拓も狙っており、現有地上管制システムなど運用装備との相互運用性が高く、現装備の改修を最低限に抑えつつ、迅速な能力向上につながる技術導入を期待している

/////////////////////////////////////////

特に後半の「提案募集の狙いと方向性」部分は、美辞麗句が並ぶ軍事官僚的文書となってしまいましたが、ぼんやりとでも「低コストで良い物を迅速に導入したい。新たなベンダーも開拓したい」との思いをくみ取って頂ければ幸いです

特に後半の「提案募集の狙いと方向性」部分は、美辞麗句が並ぶ軍事官僚的文書となってしまいましたが、ぼんやりとでも「低コストで良い物を迅速に導入したい。新たなベンダーも開拓したい」との思いをくみ取って頂ければ幸いです

GPS衛星の対妨害能力や信号の正確性安全性向上が、敵の妨害技術にどの程度効果が期待できるのか等、細部は知識不足で語れませんが、この分野に関する理解を深める導入説明となれば幸いです

GPS等の被害を前提に訓練せよ

「米空軍機がGPS代替の地磁気航法で」→https://holylandtokyo.com/2023/06/13/4731/

「米陸軍兵士がGPS無しの訓練に苦労」→https://holylandtokyo.com/2022/12/22/4077/

「なぜ露はウでGPS妨害しない?」→https://holylandtokyo.com/2022/07/26/3497/

「米海軍将軍:妨害対処を徹底」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-01-21

「空軍OBも被害対処重視」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-09-23-1

「被害状況下で訓練を」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2012-10-23

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

いろんな用語に親しみましょう!

2月5日に米宇宙軍が関連企業に対し、GPS衛星の妨害対処能力向上や強靭性向上や能力早期配備やライフサイクルコスト削減を狙い、新興企業も含む多様なソースからの実験&デモ衛星のアイディア募集通知を発出したことを契機に、現在宇宙軍が保有するGPS衛星の状況や近未来の計画を概観し、更に5日に発出された提案募集の狙いを確認することで、まんぐーすが「特に疎い」宇宙分野への理解を深める一助としたいと思います。

2月5日に米宇宙軍が関連企業に対し、GPS衛星の妨害対処能力向上や強靭性向上や能力早期配備やライフサイクルコスト削減を狙い、新興企業も含む多様なソースからの実験&デモ衛星のアイディア募集通知を発出したことを契機に、現在宇宙軍が保有するGPS衛星の状況や近未来の計画を概観し、更に5日に発出された提案募集の狙いを確認することで、まんぐーすが「特に疎い」宇宙分野への理解を深める一助としたいと思います。現在の宇宙軍GPS衛星の状況と近未来構想

●現在宇宙軍は、新旧入り乱れる形で31機のGPS衛星を配備しており、最新型の「GPSⅢ」衛星は、従来型の約3倍の正確性とより優れた対妨害能力を備えており、加えて軍事ユーザー用により正確で安全(secure)な「M-code」信号を提供可能な能力を備えている

●また宇宙軍は新たな衛星航法技術への取り組みとして、2024年末に米空軍研究所AFRLとL3Harris が協力し、技術実証試験衛星NTS-3(Navigation Technology Satellite-3)を打ち上げ予定で、デジタル信号により軌道上衛星のプログラムを変更更新する技術など、100個以上の試験を同衛星で行う計画である

●また宇宙軍は新たな衛星航法技術への取り組みとして、2024年末に米空軍研究所AFRLとL3Harris が協力し、技術実証試験衛星NTS-3(Navigation Technology Satellite-3)を打ち上げ予定で、デジタル信号により軌道上衛星のプログラムを変更更新する技術など、100個以上の試験を同衛星で行う計画である●更に宇宙軍はロッキード社と組み、「GPSⅢ」を基礎として正確性や妨害対処能力を向上させた「GPS IIIF」を現在開発しており、2027年からの打ち上げを予定している。なお「GPS IIIF」には、アップグレードされた核探知爆発システム(nuclear detection detonation system)と捜索救助ペイロードも搭載される予定

●宇宙軍の商用技術導入専門部署(Commercial Space Office)は、革新技術導入を専門とするSpaceWERXチームと協力し、従来の軍需産業とは異なる技術を有する新興企業に「seed funding」を提供する試みを行っている

5日に発出された提案募集の狙いと方向性

●宇宙軍の開発&調達組織であるSpace Systems Command発出の提案要望は、まだ技術検討段階にある構想に関する情報収集目的で、明確にいつ頃具体的な打ち上げを目指すか等を示さない提案募集であるが、宇宙軍との契約から6か月以内の打ち上げが可能で、3-5年間の耐用年数を持つ低コストのデモ衛星に関する情報を求めるもの

●宇宙軍の開発&調達組織であるSpace Systems Command発出の提案要望は、まだ技術検討段階にある構想に関する情報収集目的で、明確にいつ頃具体的な打ち上げを目指すか等を示さない提案募集であるが、宇宙軍との契約から6か月以内の打ち上げが可能で、3-5年間の耐用年数を持つ低コストのデモ衛星に関する情報を求めるもの●背景には、米国政府として衛星のライフサイクルコスト低減とGPS衛星開発&配備ペースを上げたいとの思惑があり、より複雑な能力を搭載する衛星ビジョンを煮詰める狙いでの情報収集である

●宇宙軍は、GPS信号受信が容易でない厳しい環境での運用を想定した、安価で製造容易な小型衛星など、現GPS衛星の代替システムを検討しており、提案を募集している実験&デモ衛星は、関連技術の実証や早期配備を助けることを期待されている

●宇宙軍は、GPS信号受信が容易でない厳しい環境での運用を想定した、安価で製造容易な小型衛星など、現GPS衛星の代替システムを検討しており、提案を募集している実験&デモ衛星は、関連技術の実証や早期配備を助けることを期待されている●また本検討では、伝統的な宇宙技術提供企業だけでなく、新興企業の開拓も狙っており、現有地上管制システムなど運用装備との相互運用性が高く、現装備の改修を最低限に抑えつつ、迅速な能力向上につながる技術導入を期待している

/////////////////////////////////////////

特に後半の「提案募集の狙いと方向性」部分は、美辞麗句が並ぶ軍事官僚的文書となってしまいましたが、ぼんやりとでも「低コストで良い物を迅速に導入したい。新たなベンダーも開拓したい」との思いをくみ取って頂ければ幸いです

特に後半の「提案募集の狙いと方向性」部分は、美辞麗句が並ぶ軍事官僚的文書となってしまいましたが、ぼんやりとでも「低コストで良い物を迅速に導入したい。新たなベンダーも開拓したい」との思いをくみ取って頂ければ幸いですGPS衛星の対妨害能力や信号の正確性安全性向上が、敵の妨害技術にどの程度効果が期待できるのか等、細部は知識不足で語れませんが、この分野に関する理解を深める導入説明となれば幸いです

GPS等の被害を前提に訓練せよ

「米空軍機がGPS代替の地磁気航法で」→https://holylandtokyo.com/2023/06/13/4731/

「米陸軍兵士がGPS無しの訓練に苦労」→https://holylandtokyo.com/2022/12/22/4077/

「なぜ露はウでGPS妨害しない?」→https://holylandtokyo.com/2022/07/26/3497/

「米海軍将軍:妨害対処を徹底」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-01-21

「空軍OBも被害対処重視」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-09-23-1

「被害状況下で訓練を」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2012-10-23

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

米宇宙軍が衛星への燃料補給方式異なる2企業と並行連携 [サイバーと宇宙]

NG社がまず認証:大型給油衛星方式

ベンチャー企業は他衛星サービス企業と連携し

2025-6年のサービス開始を目指す迅速さ

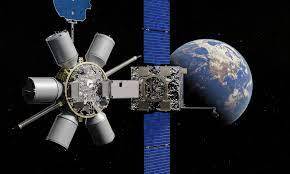

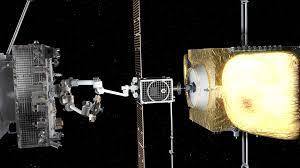

2月5日付米空軍協会web記事は、1月29日にNorthrop Grumman社が米宇宙軍から、衛星が他の衛星から「宇宙給油」を受ける際に受け側衛星が装備すべき「ガスタンクへの注入口」「ガスタンクの蓋」仕様について、同社開発のPassive Refueling Module (PRM)が宇宙受油用インターフェースとして初の認証を得たと発表し、2025年までにPRM搭載衛星を打ち上げる予定だと報じるとともに、

2月5日付米空軍協会web記事は、1月29日にNorthrop Grumman社が米宇宙軍から、衛星が他の衛星から「宇宙給油」を受ける際に受け側衛星が装備すべき「ガスタンクへの注入口」「ガスタンクの蓋」仕様について、同社開発のPassive Refueling Module (PRM)が宇宙受油用インターフェースとして初の認証を得たと発表し、2025年までにPRM搭載衛星を打ち上げる予定だと報じるとともに、

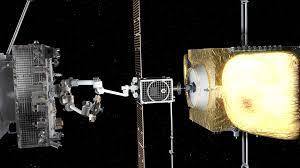

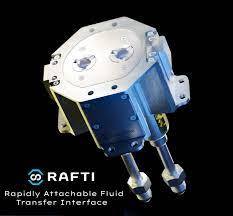

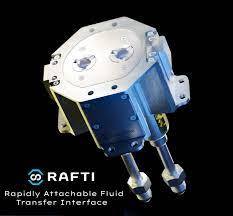

米宇宙軍はNG社だけでなく、スタートアップ企業Orbit Fab社が開発したRapidly Attachable Fluid Transfer Interface (RAFTI)を8個ほど空軍研究所AFRLが既に入手し、2024年から確認を行うとともに、Orbit Fab社は「宇宙給油」の早期実用化に向け、他スタートアップ企業「ClearSpace(宇宙でのAAAを目指す企業)」や「Astroscale」と連携し、宇宙軍の「Prototype Servicer for Refueling (APS-R)」プロジェクト推進に取り組んでいる伝えています

いきなり複数企業名が飛び交って恐縮ですが、従来は軌道上の衛星機器がまだ使用可能でも、姿勢制御や軌道維持&修正のための燃料枯渇により、衛星が役割を終える事を受け入れてきましたが、宇宙アセットの脆弱性重要性やコスト意識が高まる中、軌道上の衛星に燃料補給して延命したり、故障した衛星部品を「宇宙軌道上で修理」して長く活用する技術開発に注目が集まり、技術成熟もあり、宇宙軍は2020年代半ばに「衛星への宇宙での燃料補給」を実現したい意向です

いきなり複数企業名が飛び交って恐縮ですが、従来は軌道上の衛星機器がまだ使用可能でも、姿勢制御や軌道維持&修正のための燃料枯渇により、衛星が役割を終える事を受け入れてきましたが、宇宙アセットの脆弱性重要性やコスト意識が高まる中、軌道上の衛星に燃料補給して延命したり、故障した衛星部品を「宇宙軌道上で修理」して長く活用する技術開発に注目が集まり、技術成熟もあり、宇宙軍は2020年代半ばに「衛星への宇宙での燃料補給」を実現したい意向です

Northrop Grumman社の構想は

●同社が宇宙軍から認証を受けたPRM方式の「燃料タンクへの注入口」を生かすため、宇宙軍とNG社は宇宙給油衛星GAS-T(Geosynchronous Auxiliary Support Tanker)の開発契約を既に締結。GAS-Tは十分な燃料を搭載して、燃料補給を求める衛星に自ら移動&接近し給油する方式

●GAS-T自身の搭載燃料が少なくなった場合には、宇宙燃料補給所(Depot)に立ち寄り、GAS-T自身が給油を受けて他衛星への給油を続ける構想もNG社は持っているが、まずは複数の衛星への給油可能な燃料搭載量を持つ、技術的にも十分に成熟しているGAS-Tの実現に取り組む。その後の判断は宇宙軍に委ねる

●GAS-T自身の搭載燃料が少なくなった場合には、宇宙燃料補給所(Depot)に立ち寄り、GAS-T自身が給油を受けて他衛星への給油を続ける構想もNG社は持っているが、まずは複数の衛星への給油可能な燃料搭載量を持つ、技術的にも十分に成熟しているGAS-Tの実現に取り組む。その後の判断は宇宙軍に委ねる

●なお、NG社はPRM方式の特許を既に確保済だが、開発費を宇宙軍から支援されており、宇宙軍が他衛星企業にPRM方式「燃料タンクへの注入口」搭載を要望する場合、当該衛星企業は特許使用料を支払う必要はない

Orbit Fab社の構想は

●同社は3万ドルの使用料でRAFTIを他企業に提供する事業形態を想定している

●同社は3万ドルの使用料でRAFTIを他企業に提供する事業形態を想定している

●同社は宇宙での給油を迅速に実現するため、今後数年以内に「宇宙ガスステーション:Gas Stations in Space」を宇宙空間に配備する計画だが、当該「宇宙ガスステーション」と給油を受けたい衛星の間を行き来するサービスは、他のベンチャー企業「ClearSpace(宇宙でのAAAを目指す企業)」や「Astroscale」に委託する方式を想定している

●例えば「ClearSpace社」は宇宙でのAAA(日本のJAFに相当)を目指す企業で、地上で故障して道路わきに停車した自動車にレッカー車を派遣して修理工場までけん引したり、故障現場で修理作業を提供する総合衛星サービス提供企業を目指しており、そのサービスの一つとしてOrbit Fab社のガソリンスタンドから燃料切れ衛星への燃料輸送担当を期待されている

●またOrbit Fab社は、別のベンチャー企業Astroscaleとも連携協議を進めている

////////////////////////////////////////////

引き続きこの分野で「ど素人」状態のまんぐーすは、衛星に給油する燃料ってどんな燃料(Fuel)? 「Gas Stations in Space」はどれくらいの規模の宇宙船になるの? どうやって燃料を運ぶの? どのくらいの頻度で? 等々の疑問が次々に浮かんできますが、少しづつ学んでいく事といたしましょう

引き続きこの分野で「ど素人」状態のまんぐーすは、衛星に給油する燃料ってどんな燃料(Fuel)? 「Gas Stations in Space」はどれくらいの規模の宇宙船になるの? どうやって燃料を運ぶの? どのくらいの頻度で? 等々の疑問が次々に浮かんできますが、少しづつ学んでいく事といたしましょう

それにしても、日本は戦闘機開発に人材や資金や時間を費やしている場合なんでしょうか?

衛星の機動性SM&ロジL重視

「衛星への軌道上補給に企業活用へ」→https://holylandtokyo.com/2023/03/01/4320/

「宇宙軍は衛星のSM&L重視」→https://holylandtokyo.com/2023/01/18/4130/

「衛星延命に企業と連携」→https://holylandtokyo.com/2021/11/10/2350/

「推進力衛星とドッキングで延命」→https://holylandtokyo.com/2020/02/28/839/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

ベンチャー企業は他衛星サービス企業と連携し

2025-6年のサービス開始を目指す迅速さ

2月5日付米空軍協会web記事は、1月29日にNorthrop Grumman社が米宇宙軍から、衛星が他の衛星から「宇宙給油」を受ける際に受け側衛星が装備すべき「ガスタンクへの注入口」「ガスタンクの蓋」仕様について、同社開発のPassive Refueling Module (PRM)が宇宙受油用インターフェースとして初の認証を得たと発表し、2025年までにPRM搭載衛星を打ち上げる予定だと報じるとともに、

2月5日付米空軍協会web記事は、1月29日にNorthrop Grumman社が米宇宙軍から、衛星が他の衛星から「宇宙給油」を受ける際に受け側衛星が装備すべき「ガスタンクへの注入口」「ガスタンクの蓋」仕様について、同社開発のPassive Refueling Module (PRM)が宇宙受油用インターフェースとして初の認証を得たと発表し、2025年までにPRM搭載衛星を打ち上げる予定だと報じるとともに、米宇宙軍はNG社だけでなく、スタートアップ企業Orbit Fab社が開発したRapidly Attachable Fluid Transfer Interface (RAFTI)を8個ほど空軍研究所AFRLが既に入手し、2024年から確認を行うとともに、Orbit Fab社は「宇宙給油」の早期実用化に向け、他スタートアップ企業「ClearSpace(宇宙でのAAAを目指す企業)」や「Astroscale」と連携し、宇宙軍の「Prototype Servicer for Refueling (APS-R)」プロジェクト推進に取り組んでいる伝えています

いきなり複数企業名が飛び交って恐縮ですが、従来は軌道上の衛星機器がまだ使用可能でも、姿勢制御や軌道維持&修正のための燃料枯渇により、衛星が役割を終える事を受け入れてきましたが、宇宙アセットの脆弱性重要性やコスト意識が高まる中、軌道上の衛星に燃料補給して延命したり、故障した衛星部品を「宇宙軌道上で修理」して長く活用する技術開発に注目が集まり、技術成熟もあり、宇宙軍は2020年代半ばに「衛星への宇宙での燃料補給」を実現したい意向です

いきなり複数企業名が飛び交って恐縮ですが、従来は軌道上の衛星機器がまだ使用可能でも、姿勢制御や軌道維持&修正のための燃料枯渇により、衛星が役割を終える事を受け入れてきましたが、宇宙アセットの脆弱性重要性やコスト意識が高まる中、軌道上の衛星に燃料補給して延命したり、故障した衛星部品を「宇宙軌道上で修理」して長く活用する技術開発に注目が集まり、技術成熟もあり、宇宙軍は2020年代半ばに「衛星への宇宙での燃料補給」を実現したい意向ですNorthrop Grumman社の構想は

●同社が宇宙軍から認証を受けたPRM方式の「燃料タンクへの注入口」を生かすため、宇宙軍とNG社は宇宙給油衛星GAS-T(Geosynchronous Auxiliary Support Tanker)の開発契約を既に締結。GAS-Tは十分な燃料を搭載して、燃料補給を求める衛星に自ら移動&接近し給油する方式

●GAS-T自身の搭載燃料が少なくなった場合には、宇宙燃料補給所(Depot)に立ち寄り、GAS-T自身が給油を受けて他衛星への給油を続ける構想もNG社は持っているが、まずは複数の衛星への給油可能な燃料搭載量を持つ、技術的にも十分に成熟しているGAS-Tの実現に取り組む。その後の判断は宇宙軍に委ねる

●GAS-T自身の搭載燃料が少なくなった場合には、宇宙燃料補給所(Depot)に立ち寄り、GAS-T自身が給油を受けて他衛星への給油を続ける構想もNG社は持っているが、まずは複数の衛星への給油可能な燃料搭載量を持つ、技術的にも十分に成熟しているGAS-Tの実現に取り組む。その後の判断は宇宙軍に委ねる●なお、NG社はPRM方式の特許を既に確保済だが、開発費を宇宙軍から支援されており、宇宙軍が他衛星企業にPRM方式「燃料タンクへの注入口」搭載を要望する場合、当該衛星企業は特許使用料を支払う必要はない

Orbit Fab社の構想は

●同社は3万ドルの使用料でRAFTIを他企業に提供する事業形態を想定している

●同社は3万ドルの使用料でRAFTIを他企業に提供する事業形態を想定している●同社は宇宙での給油を迅速に実現するため、今後数年以内に「宇宙ガスステーション:Gas Stations in Space」を宇宙空間に配備する計画だが、当該「宇宙ガスステーション」と給油を受けたい衛星の間を行き来するサービスは、他のベンチャー企業「ClearSpace(宇宙でのAAAを目指す企業)」や「Astroscale」に委託する方式を想定している

●例えば「ClearSpace社」は宇宙でのAAA(日本のJAFに相当)を目指す企業で、地上で故障して道路わきに停車した自動車にレッカー車を派遣して修理工場までけん引したり、故障現場で修理作業を提供する総合衛星サービス提供企業を目指しており、そのサービスの一つとしてOrbit Fab社のガソリンスタンドから燃料切れ衛星への燃料輸送担当を期待されている

●またOrbit Fab社は、別のベンチャー企業Astroscaleとも連携協議を進めている

////////////////////////////////////////////

引き続きこの分野で「ど素人」状態のまんぐーすは、衛星に給油する燃料ってどんな燃料(Fuel)? 「Gas Stations in Space」はどれくらいの規模の宇宙船になるの? どうやって燃料を運ぶの? どのくらいの頻度で? 等々の疑問が次々に浮かんできますが、少しづつ学んでいく事といたしましょう

引き続きこの分野で「ど素人」状態のまんぐーすは、衛星に給油する燃料ってどんな燃料(Fuel)? 「Gas Stations in Space」はどれくらいの規模の宇宙船になるの? どうやって燃料を運ぶの? どのくらいの頻度で? 等々の疑問が次々に浮かんできますが、少しづつ学んでいく事といたしましょうそれにしても、日本は戦闘機開発に人材や資金や時間を費やしている場合なんでしょうか?

衛星の機動性SM&ロジL重視

「衛星への軌道上補給に企業活用へ」→https://holylandtokyo.com/2023/03/01/4320/

「宇宙軍は衛星のSM&L重視」→https://holylandtokyo.com/2023/01/18/4130/

「衛星延命に企業と連携」→https://holylandtokyo.com/2021/11/10/2350/

「推進力衛星とドッキングで延命」→https://holylandtokyo.com/2020/02/28/839/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

米宇宙軍が念願の正規兵パートタイム勤務導入へ [サイバーと宇宙]

政府や議会を2年越しで説得し法制化

現役兵士引き留めと有能部外者募集のため

柔軟性ある勤務オプション提供で人材確保

1月18日付Military.com記事が、2024年国防授権法の採択により、2019年に発足したばかりで人材確保に苦労している米宇宙軍が、現役兵士引き留めと有能部外者募集のため、最優先事項として過去2年間に渡り政府や議会に強く要望していた、正規兵によるフルタイム勤務とパートタイム勤務の選択制が可能になったと報じています

1月18日付Military.com記事が、2024年国防授権法の採択により、2019年に発足したばかりで人材確保に苦労している米宇宙軍が、現役兵士引き留めと有能部外者募集のため、最優先事項として過去2年間に渡り政府や議会に強く要望していた、正規兵によるフルタイム勤務とパートタイム勤務の選択制が可能になったと報じています

また一方で同記事は、陸海空海兵隊が保有しているが宇宙軍には認められていない「州軍」や「予備役」に関し、正規兵のパートタイム勤務と並行して宇宙軍が要望し続けているものの、政府や議会からの強い反対に直面して実現の可能性が見えていないと紹介しています

今回宇宙軍が実現にこぎつけた「正規兵のパートタイム勤務制度」は、民間企業での宇宙ビジネスと発展を受け、関連スキルを持つ米軍兵士が高い報酬等で引き抜かれる事例が増えていることから、せめて限定した時間内でも引き続き空軍に貢献してもらえる「働き方」を提供し、人材を引き留めたいとの願いが込められたものです

今回宇宙軍が実現にこぎつけた「正規兵のパートタイム勤務制度」は、民間企業での宇宙ビジネスと発展を受け、関連スキルを持つ米軍兵士が高い報酬等で引き抜かれる事例が増えていることから、せめて限定した時間内でも引き続き空軍に貢献してもらえる「働き方」を提供し、人材を引き留めたいとの願いが込められたものです

また同時に、民間企業で活躍する有能な人材に、その能力を国家安全保障分野で発揮してもらうオプションを用意し、「有志の人材」が応募しやすい環境を整備したいとの思いから生まれたものです

正式には、フルタイム勤務を「sustained duty」、パートタイムを「not on sustained duty」と呼称し、パートタイム製選択を希望する兵士は、以下の2つの基準のいづれか一つを満たす必要があるとのことです

正式には、フルタイム勤務を「sustained duty」、パートタイムを「not on sustained duty」と呼称し、パートタイム製選択を希望する兵士は、以下の2つの基準のいづれか一つを満たす必要があるとのことです

●少なくとも年間に48回の演習や訓練に参加し、かつ年間で15日間以上正規兵として勤務する(participate in at least 48 scheduled drills or training periods during each year and serve on active duty for not less than 14 days (exclusive of travel time) during each year)

●正規兵として年間30日を超えない範囲で勤務する(serve on active duty for not more than 30 days during each year)

またパートタイム制選択者は、給与を受け取らない代わりに、未給与期間は、訓練召集されたり、自ら志願する以外は勤務を免除される「inactive status:勤務免除状態?」を選択することも可能と規定された様です

またパートタイム制選択者は、給与を受け取らない代わりに、未給与期間は、訓練召集されたり、自ら志願する以外は勤務を免除される「inactive status:勤務免除状態?」を選択することも可能と規定された様です

なお、米政府や議会が宇宙軍に「州軍」や「予備役」制度を導入することに反対なのは、1万名以下規模の宇宙軍が、組織運営や維持管理を複雑にする両制度を持つことは、コスト増につながるだけで非効率だとの理由でから、逆に政府や議会は、現在の宇宙軍と宇宙コマンドが並立している状態も非効率だから、2025年1月までに全てを宇宙コマンド隷下に配属する案について、実行可能性や問題点を報告するよう、パートタイム制導入承認と同時に国防省に要求しています

//////////////////////////////////////////

トランプ大統領が国防省や米空軍の反対を押し切って強引に創設した「宇宙軍」ですが、軍事の宇宙空間への広がりは急速に進み、陸海空やサイバードメインと並んで重要性を増しており、専門家の養成も急務であることから、独立した「宇宙軍」の存在感が増していることは疑いなく、国防省や米軍の皆様に、トランプ氏の「強引な宇宙軍創設」についての現在の「本音」を是非伺ってみたいものです

トランプ大統領が国防省や米空軍の反対を押し切って強引に創設した「宇宙軍」ですが、軍事の宇宙空間への広がりは急速に進み、陸海空やサイバードメインと並んで重要性を増しており、専門家の養成も急務であることから、独立した「宇宙軍」の存在感が増していることは疑いなく、国防省や米軍の皆様に、トランプ氏の「強引な宇宙軍創設」についての現在の「本音」を是非伺ってみたいものです

民間企業力の活用を渇望する米宇宙軍

「緊急打ち上げへの提案募集」→https://holylandtokyo.com/2023/08/30/4992/

「衛星への軌道上補給に企業活用へ」→https://holylandtokyo.com/2023/03/01/4320/

「宇宙軍有志が民間企業大量導入訴え」→https://holylandtokyo.com/2022/09/16/3609/

「小型衛星核推進装置を求め企業募集」→https://holylandtokyo.com/2021/09/28/2233/

「核熱推進システム設計を3企業と」→https://holylandtokyo.com/2021/04/20/111/

「衛星延命に企業と連携」→https://holylandtokyo.com/2021/11/10/2350/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

現役兵士引き留めと有能部外者募集のため

柔軟性ある勤務オプション提供で人材確保

1月18日付Military.com記事が、2024年国防授権法の採択により、2019年に発足したばかりで人材確保に苦労している米宇宙軍が、現役兵士引き留めと有能部外者募集のため、最優先事項として過去2年間に渡り政府や議会に強く要望していた、正規兵によるフルタイム勤務とパートタイム勤務の選択制が可能になったと報じています

1月18日付Military.com記事が、2024年国防授権法の採択により、2019年に発足したばかりで人材確保に苦労している米宇宙軍が、現役兵士引き留めと有能部外者募集のため、最優先事項として過去2年間に渡り政府や議会に強く要望していた、正規兵によるフルタイム勤務とパートタイム勤務の選択制が可能になったと報じていますまた一方で同記事は、陸海空海兵隊が保有しているが宇宙軍には認められていない「州軍」や「予備役」に関し、正規兵のパートタイム勤務と並行して宇宙軍が要望し続けているものの、政府や議会からの強い反対に直面して実現の可能性が見えていないと紹介しています

今回宇宙軍が実現にこぎつけた「正規兵のパートタイム勤務制度」は、民間企業での宇宙ビジネスと発展を受け、関連スキルを持つ米軍兵士が高い報酬等で引き抜かれる事例が増えていることから、せめて限定した時間内でも引き続き空軍に貢献してもらえる「働き方」を提供し、人材を引き留めたいとの願いが込められたものです

今回宇宙軍が実現にこぎつけた「正規兵のパートタイム勤務制度」は、民間企業での宇宙ビジネスと発展を受け、関連スキルを持つ米軍兵士が高い報酬等で引き抜かれる事例が増えていることから、せめて限定した時間内でも引き続き空軍に貢献してもらえる「働き方」を提供し、人材を引き留めたいとの願いが込められたものですまた同時に、民間企業で活躍する有能な人材に、その能力を国家安全保障分野で発揮してもらうオプションを用意し、「有志の人材」が応募しやすい環境を整備したいとの思いから生まれたものです

正式には、フルタイム勤務を「sustained duty」、パートタイムを「not on sustained duty」と呼称し、パートタイム製選択を希望する兵士は、以下の2つの基準のいづれか一つを満たす必要があるとのことです

正式には、フルタイム勤務を「sustained duty」、パートタイムを「not on sustained duty」と呼称し、パートタイム製選択を希望する兵士は、以下の2つの基準のいづれか一つを満たす必要があるとのことです●少なくとも年間に48回の演習や訓練に参加し、かつ年間で15日間以上正規兵として勤務する(participate in at least 48 scheduled drills or training periods during each year and serve on active duty for not less than 14 days (exclusive of travel time) during each year)

●正規兵として年間30日を超えない範囲で勤務する(serve on active duty for not more than 30 days during each year)

またパートタイム制選択者は、給与を受け取らない代わりに、未給与期間は、訓練召集されたり、自ら志願する以外は勤務を免除される「inactive status:勤務免除状態?」を選択することも可能と規定された様です

またパートタイム制選択者は、給与を受け取らない代わりに、未給与期間は、訓練召集されたり、自ら志願する以外は勤務を免除される「inactive status:勤務免除状態?」を選択することも可能と規定された様ですなお、米政府や議会が宇宙軍に「州軍」や「予備役」制度を導入することに反対なのは、1万名以下規模の宇宙軍が、組織運営や維持管理を複雑にする両制度を持つことは、コスト増につながるだけで非効率だとの理由でから、逆に政府や議会は、現在の宇宙軍と宇宙コマンドが並立している状態も非効率だから、2025年1月までに全てを宇宙コマンド隷下に配属する案について、実行可能性や問題点を報告するよう、パートタイム制導入承認と同時に国防省に要求しています

//////////////////////////////////////////

トランプ大統領が国防省や米空軍の反対を押し切って強引に創設した「宇宙軍」ですが、軍事の宇宙空間への広がりは急速に進み、陸海空やサイバードメインと並んで重要性を増しており、専門家の養成も急務であることから、独立した「宇宙軍」の存在感が増していることは疑いなく、国防省や米軍の皆様に、トランプ氏の「強引な宇宙軍創設」についての現在の「本音」を是非伺ってみたいものです

トランプ大統領が国防省や米空軍の反対を押し切って強引に創設した「宇宙軍」ですが、軍事の宇宙空間への広がりは急速に進み、陸海空やサイバードメインと並んで重要性を増しており、専門家の養成も急務であることから、独立した「宇宙軍」の存在感が増していることは疑いなく、国防省や米軍の皆様に、トランプ氏の「強引な宇宙軍創設」についての現在の「本音」を是非伺ってみたいものです民間企業力の活用を渇望する米宇宙軍

「緊急打ち上げへの提案募集」→https://holylandtokyo.com/2023/08/30/4992/

「衛星への軌道上補給に企業活用へ」→https://holylandtokyo.com/2023/03/01/4320/

「宇宙軍有志が民間企業大量導入訴え」→https://holylandtokyo.com/2022/09/16/3609/

「小型衛星核推進装置を求め企業募集」→https://holylandtokyo.com/2021/09/28/2233/

「核熱推進システム設計を3企業と」→https://holylandtokyo.com/2021/04/20/111/

「衛星延命に企業と連携」→https://holylandtokyo.com/2021/11/10/2350/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

宇宙軍幹部が宇宙攻撃Counterspace部隊を語る [サイバーと宇宙]

Counterspaceの訳が「宇宙攻撃」で適切かは疑問ながら

昨年創設の第75及び第76 ISR Squadronを語る

1月5日、米宇宙軍の作戦部長であるDeAnna M. Burt中将がミッチェル研究所で講演し、米国にとっての「Counterspace:宇宙攻撃」任務の重要性について力説し、全ドメインからの情報収集を基に、敵宇宙アセットの想定攻撃目標や敵宇宙脅威を常続的に分析してファイリングしている、宇宙軍が昨年立ち上げた「第75及び第76 ISR Squadron」の任務をアピールしていますのでご紹介します

1月5日、米宇宙軍の作戦部長であるDeAnna M. Burt中将がミッチェル研究所で講演し、米国にとっての「Counterspace:宇宙攻撃」任務の重要性について力説し、全ドメインからの情報収集を基に、敵宇宙アセットの想定攻撃目標や敵宇宙脅威を常続的に分析してファイリングしている、宇宙軍が昨年立ち上げた「第75及び第76 ISR Squadron」の任務をアピールしていますのでご紹介します

背景には、例えば中国は既に地上に物理的衛星破壊兵器、レーザー兵器、サイバー能力や電子戦兵器を配備し、今はさらに宇宙空間に電子妨害機能やレーザー兵器のほか、ロボットアームを備えた衛星を配備する準備を進めている現状への強い危機感があり、

背景には、例えば中国は既に地上に物理的衛星破壊兵器、レーザー兵器、サイバー能力や電子戦兵器を配備し、今はさらに宇宙空間に電子妨害機能やレーザー兵器のほか、ロボットアームを備えた衛星を配備する準備を進めている現状への強い危機感があり、

このような宇宙脅威の中で、米国はもちろん「宇宙における国際行動規範確立」、「敵の攻撃に対処可能な強靭な宇宙システムの開発」、「宇宙状況把握能力の向上」にも取り組む必要があるが、現状で限定された「Counterspace」能力しかない米国にとって、「強力なCounterspace能力確保」が欠くことができない重要要素だとの米宇宙軍関係者の信念があります

一般に「Counterspace:宇宙攻撃」任務は、単に敵の衛星を無効化するだけではなく、敵の宇宙アセットを構成する3要素(衛星と地上の管制装置とその2つを結ぶ信号)に作用しての友軍に有利な状況を生み出すことを指し、そのためには普段から常続的に、敵の宇宙アセットのどの部分に作用すれば、政治・経済・安全保障等の総合安全保障の観点から最適かを分析し、リストとして準備しておくことが望まれます

一般に「Counterspace:宇宙攻撃」任務は、単に敵の衛星を無効化するだけではなく、敵の宇宙アセットを構成する3要素(衛星と地上の管制装置とその2つを結ぶ信号)に作用しての友軍に有利な状況を生み出すことを指し、そのためには普段から常続的に、敵の宇宙アセットのどの部分に作用すれば、政治・経済・安全保障等の総合安全保障の観点から最適かを分析し、リストとして準備しておくことが望まれます

Burt中将(女性)は2つの部隊について

●2023年8月11日に編成完結した75th ISR Squadronは「space target」に焦点を当て、その直後に立ち上げられた75th ISR Squadronは「space threats」を重視する部隊である

●「space target」重点の75th部隊は、「宇宙空間の衛星だけでなく、地上管制施設、通信送受信施設、電磁波による通信信号、光ファイバー施設などなど」の攻撃対象オプションを常続的情報収集から分析検討し、オプションとして何時でも統合任務部隊に提供できるように準備することが任務

●「space target」重点の75th部隊は、「宇宙空間の衛星だけでなく、地上管制施設、通信送受信施設、電磁波による通信信号、光ファイバー施設などなど」の攻撃対象オプションを常続的情報収集から分析検討し、オプションとして何時でも統合任務部隊に提供できるように準備することが任務

●「space threats」重視の76th部隊は、信号情報に限らず、人的情報や他の収集手段もフルに活用した「all-source intelligence部隊」で、75th部隊の準備する「space target」情報も情報ソースとして活用し、様々な視点で友軍への宇宙関連脅威情報を分析&提供する

●なお、第75と第76 ISR Squadronは「Delta 7」に所属しているが、作戦時に「Delta 7」の情報を活用して指揮統制を行う「National Space Defense Center」は、「Delta 15」部隊によって運用されている

///////////////////////////////////////////////

例えば中国が相手のケースを想定すると、中国大陸内部の衛星管制施設を爆撃やミサイル攻撃で物理的破壊することがエスカレーションの危険等から総合的に難しい場合は、サイバー攻撃もオプションになるでしょうし、それが困難であれば衛星との通信を妨害したり、衛星に直接作用する手段を最適オプションに推薦することも考えられます

例えば中国が相手のケースを想定すると、中国大陸内部の衛星管制施設を爆撃やミサイル攻撃で物理的破壊することがエスカレーションの危険等から総合的に難しい場合は、サイバー攻撃もオプションになるでしょうし、それが困難であれば衛星との通信を妨害したり、衛星に直接作用する手段を最適オプションに推薦することも考えられます

なお、宇宙空間での衛星無効化手法としては、「衛星への物体衝突」「通信電波妨害」「レーザー光線」「化学物質吹き付け」「高出力マイクロ波照射」「ロボットアームでの破壊」などが考えられている模様です

米宇宙軍のCounterspace部隊と活動

「初の攻撃オプション検討部隊」→https://holylandtokyo.com/2023/08/23/4970/

「米宇宙軍初の攻撃兵器CCS」→https://holylandtokyo.com/2020/04/14/725/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

昨年創設の第75及び第76 ISR Squadronを語る

1月5日、米宇宙軍の作戦部長であるDeAnna M. Burt中将がミッチェル研究所で講演し、米国にとっての「Counterspace:宇宙攻撃」任務の重要性について力説し、全ドメインからの情報収集を基に、敵宇宙アセットの想定攻撃目標や敵宇宙脅威を常続的に分析してファイリングしている、宇宙軍が昨年立ち上げた「第75及び第76 ISR Squadron」の任務をアピールしていますのでご紹介します

1月5日、米宇宙軍の作戦部長であるDeAnna M. Burt中将がミッチェル研究所で講演し、米国にとっての「Counterspace:宇宙攻撃」任務の重要性について力説し、全ドメインからの情報収集を基に、敵宇宙アセットの想定攻撃目標や敵宇宙脅威を常続的に分析してファイリングしている、宇宙軍が昨年立ち上げた「第75及び第76 ISR Squadron」の任務をアピールしていますのでご紹介します 背景には、例えば中国は既に地上に物理的衛星破壊兵器、レーザー兵器、サイバー能力や電子戦兵器を配備し、今はさらに宇宙空間に電子妨害機能やレーザー兵器のほか、ロボットアームを備えた衛星を配備する準備を進めている現状への強い危機感があり、

背景には、例えば中国は既に地上に物理的衛星破壊兵器、レーザー兵器、サイバー能力や電子戦兵器を配備し、今はさらに宇宙空間に電子妨害機能やレーザー兵器のほか、ロボットアームを備えた衛星を配備する準備を進めている現状への強い危機感があり、このような宇宙脅威の中で、米国はもちろん「宇宙における国際行動規範確立」、「敵の攻撃に対処可能な強靭な宇宙システムの開発」、「宇宙状況把握能力の向上」にも取り組む必要があるが、現状で限定された「Counterspace」能力しかない米国にとって、「強力なCounterspace能力確保」が欠くことができない重要要素だとの米宇宙軍関係者の信念があります

一般に「Counterspace:宇宙攻撃」任務は、単に敵の衛星を無効化するだけではなく、敵の宇宙アセットを構成する3要素(衛星と地上の管制装置とその2つを結ぶ信号)に作用しての友軍に有利な状況を生み出すことを指し、そのためには普段から常続的に、敵の宇宙アセットのどの部分に作用すれば、政治・経済・安全保障等の総合安全保障の観点から最適かを分析し、リストとして準備しておくことが望まれます

一般に「Counterspace:宇宙攻撃」任務は、単に敵の衛星を無効化するだけではなく、敵の宇宙アセットを構成する3要素(衛星と地上の管制装置とその2つを結ぶ信号)に作用しての友軍に有利な状況を生み出すことを指し、そのためには普段から常続的に、敵の宇宙アセットのどの部分に作用すれば、政治・経済・安全保障等の総合安全保障の観点から最適かを分析し、リストとして準備しておくことが望まれますBurt中将(女性)は2つの部隊について

●2023年8月11日に編成完結した75th ISR Squadronは「space target」に焦点を当て、その直後に立ち上げられた75th ISR Squadronは「space threats」を重視する部隊である

●「space target」重点の75th部隊は、「宇宙空間の衛星だけでなく、地上管制施設、通信送受信施設、電磁波による通信信号、光ファイバー施設などなど」の攻撃対象オプションを常続的情報収集から分析検討し、オプションとして何時でも統合任務部隊に提供できるように準備することが任務

●「space target」重点の75th部隊は、「宇宙空間の衛星だけでなく、地上管制施設、通信送受信施設、電磁波による通信信号、光ファイバー施設などなど」の攻撃対象オプションを常続的情報収集から分析検討し、オプションとして何時でも統合任務部隊に提供できるように準備することが任務●「space threats」重視の76th部隊は、信号情報に限らず、人的情報や他の収集手段もフルに活用した「all-source intelligence部隊」で、75th部隊の準備する「space target」情報も情報ソースとして活用し、様々な視点で友軍への宇宙関連脅威情報を分析&提供する

●なお、第75と第76 ISR Squadronは「Delta 7」に所属しているが、作戦時に「Delta 7」の情報を活用して指揮統制を行う「National Space Defense Center」は、「Delta 15」部隊によって運用されている

///////////////////////////////////////////////

例えば中国が相手のケースを想定すると、中国大陸内部の衛星管制施設を爆撃やミサイル攻撃で物理的破壊することがエスカレーションの危険等から総合的に難しい場合は、サイバー攻撃もオプションになるでしょうし、それが困難であれば衛星との通信を妨害したり、衛星に直接作用する手段を最適オプションに推薦することも考えられます

例えば中国が相手のケースを想定すると、中国大陸内部の衛星管制施設を爆撃やミサイル攻撃で物理的破壊することがエスカレーションの危険等から総合的に難しい場合は、サイバー攻撃もオプションになるでしょうし、それが困難であれば衛星との通信を妨害したり、衛星に直接作用する手段を最適オプションに推薦することも考えられますなお、宇宙空間での衛星無効化手法としては、「衛星への物体衝突」「通信電波妨害」「レーザー光線」「化学物質吹き付け」「高出力マイクロ波照射」「ロボットアームでの破壊」などが考えられている模様です

米宇宙軍のCounterspace部隊と活動

「初の攻撃オプション検討部隊」→https://holylandtokyo.com/2023/08/23/4970/

「米宇宙軍初の攻撃兵器CCS」→https://holylandtokyo.com/2020/04/14/725/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

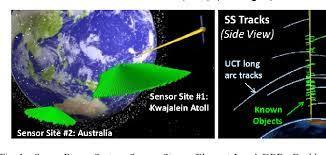

AUKUS第2弾で3か国宇宙監視レーダー設置へ [サイバーと宇宙]

他に非公開もAIや量子計算機やドメイン認識でも協力

12月1日にシリコンバレーで3か国国防相が合意

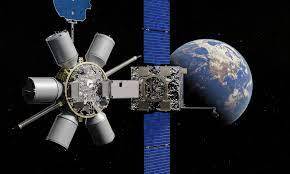

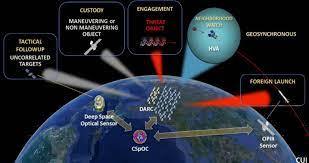

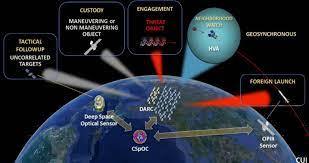

12月1日、AUKUSを構成する米英豪の3か国国防相がシリコンバレーの国防省革新推進機関DIU本部に集まり、2021年9月に豪州への攻撃原潜提供を狙いとして結成されたAUKUSの更なる協力分野拡大を企図し、第2弾協力合意「Pillar II」として、細部非公開の人工知能AIや量子コンピュータやドメイン認識技術に加え、3か国に静止軌道等を監視する地上設置レーダーDARCを2029年末までに設置することに合意したと発表しました

12月1日、AUKUSを構成する米英豪の3か国国防相がシリコンバレーの国防省革新推進機関DIU本部に集まり、2021年9月に豪州への攻撃原潜提供を狙いとして結成されたAUKUSの更なる協力分野拡大を企図し、第2弾協力合意「Pillar II」として、細部非公開の人工知能AIや量子コンピュータやドメイン認識技術に加え、3か国に静止軌道等を監視する地上設置レーダーDARCを2029年末までに設置することに合意したと発表しました

現在米軍が衛星やデブリ監視に使用している冷戦時代のミサイル追尾用レーダーや10年以上前に設置された光学望遠鏡などは、大量の衛星やデブリが地球周回軌道に漂う現代の宇宙環境を前提とした装置ではなく、観測追尾能力や制度に限界がありますが、

現在米軍が衛星やデブリ監視に使用している冷戦時代のミサイル追尾用レーダーや10年以上前に設置された光学望遠鏡などは、大量の衛星やデブリが地球周回軌道に漂う現代の宇宙環境を前提とした装置ではなく、観測追尾能力や制度に限界がありますが、

2026年までに豪州西部に設置予定の初号機を皮切りに、2029年末までに英国と米国にも各1個建設されるDARC(Deep Space Advanced Radar Capability :Northrop Grummanが開発製造担当)は、最新の技術を取り込んだ静止軌道衛星やデブリ観測地上設置型レーダーで、米英豪の地球上の3か所に分散配置することで、地球周辺の宇宙軌道をくまなく継続監視するための「最適配置」が可能になるとのことです

更にこれら新設のDARCから得られる情報を、既存の地上レーダーや光学望遠鏡監視装置、宇宙配備の衛星監視衛星からの情報と融合処理することで、静止軌道上にある衛星やデブリの状態やその変化を、より正確に精密に迅速に観測できるようになるとのことで、宇宙ドメインでの出来事にありがちな、「いつ、どこで、誰が、何を」したのか不明な状態を減らすための情報精度が高まることが期待されています

更にこれら新設のDARCから得られる情報を、既存の地上レーダーや光学望遠鏡監視装置、宇宙配備の衛星監視衛星からの情報と融合処理することで、静止軌道上にある衛星やデブリの状態やその変化を、より正確に精密に迅速に観測できるようになるとのことで、宇宙ドメインでの出来事にありがちな、「いつ、どこで、誰が、何を」したのか不明な状態を減らすための情報精度が高まることが期待されています

////////////////////////////////////////

今回のAUKUS国防相会合で「Pillar II」合意されたと言われている、「人工知能AI」や「量子コンピューティング」や「ドメイン認識」については、「ドメイン認識」の一部をなすDARCのみが公表事項として発表されており、「人工知能AI」関連では無人ウイングマンCCA開発、「ドメイン認識」では水中ISR技術も含めた協力にAUKUSが発展していると推測いたします

今回のAUKUS国防相会合で「Pillar II」合意されたと言われている、「人工知能AI」や「量子コンピューティング」や「ドメイン認識」については、「ドメイン認識」の一部をなすDARCのみが公表事項として発表されており、「人工知能AI」関連では無人ウイングマンCCA開発、「ドメイン認識」では水中ISR技術も含めた協力にAUKUSが発展していると推測いたします

「中国経済崩壊」が、習近平の時代錯誤も甚だしい国家運営により、「中国全体の崩壊」まで至りそうな予測不可能な雲行きですが、中国脅威論による国防強化が可能なうちに、世論が「デタント風潮」にならないうちに、進める事が適切な分野はどんどん先取り決定しておくことが寛容かもしれません。当然、戦闘機開発は後送りで・・・

現状の米軍の宇宙監視体制関連

「衛星の衝突防止を担う第18宇宙防衛隊(18SDS)」→https://holylandtokyo.com/2023/12/07/5292/

AUKUSとの関連も感じる記事

「3か国空軍でE-7の能力強化」→https://holylandtokyo.com/2023/07/21/4871/

「豪がB-21爆撃機購入も一時検討」→https://holylandtokyo.com/2023/05/15/4588/

「量子技術の軍事への応用」→https://holylandtokyo.com/2022/01/14/2577/

「AUKUS 締結発表」→https://holylandtokyo.com/2021/09/20/2255/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

12月1日にシリコンバレーで3か国国防相が合意

12月1日、AUKUSを構成する米英豪の3か国国防相がシリコンバレーの国防省革新推進機関DIU本部に集まり、2021年9月に豪州への攻撃原潜提供を狙いとして結成されたAUKUSの更なる協力分野拡大を企図し、第2弾協力合意「Pillar II」として、細部非公開の人工知能AIや量子コンピュータやドメイン認識技術に加え、3か国に静止軌道等を監視する地上設置レーダーDARCを2029年末までに設置することに合意したと発表しました

12月1日、AUKUSを構成する米英豪の3か国国防相がシリコンバレーの国防省革新推進機関DIU本部に集まり、2021年9月に豪州への攻撃原潜提供を狙いとして結成されたAUKUSの更なる協力分野拡大を企図し、第2弾協力合意「Pillar II」として、細部非公開の人工知能AIや量子コンピュータやドメイン認識技術に加え、3か国に静止軌道等を監視する地上設置レーダーDARCを2029年末までに設置することに合意したと発表しました 現在米軍が衛星やデブリ監視に使用している冷戦時代のミサイル追尾用レーダーや10年以上前に設置された光学望遠鏡などは、大量の衛星やデブリが地球周回軌道に漂う現代の宇宙環境を前提とした装置ではなく、観測追尾能力や制度に限界がありますが、

現在米軍が衛星やデブリ監視に使用している冷戦時代のミサイル追尾用レーダーや10年以上前に設置された光学望遠鏡などは、大量の衛星やデブリが地球周回軌道に漂う現代の宇宙環境を前提とした装置ではなく、観測追尾能力や制度に限界がありますが、2026年までに豪州西部に設置予定の初号機を皮切りに、2029年末までに英国と米国にも各1個建設されるDARC(Deep Space Advanced Radar Capability :Northrop Grummanが開発製造担当)は、最新の技術を取り込んだ静止軌道衛星やデブリ観測地上設置型レーダーで、米英豪の地球上の3か所に分散配置することで、地球周辺の宇宙軌道をくまなく継続監視するための「最適配置」が可能になるとのことです

更にこれら新設のDARCから得られる情報を、既存の地上レーダーや光学望遠鏡監視装置、宇宙配備の衛星監視衛星からの情報と融合処理することで、静止軌道上にある衛星やデブリの状態やその変化を、より正確に精密に迅速に観測できるようになるとのことで、宇宙ドメインでの出来事にありがちな、「いつ、どこで、誰が、何を」したのか不明な状態を減らすための情報精度が高まることが期待されています

更にこれら新設のDARCから得られる情報を、既存の地上レーダーや光学望遠鏡監視装置、宇宙配備の衛星監視衛星からの情報と融合処理することで、静止軌道上にある衛星やデブリの状態やその変化を、より正確に精密に迅速に観測できるようになるとのことで、宇宙ドメインでの出来事にありがちな、「いつ、どこで、誰が、何を」したのか不明な状態を減らすための情報精度が高まることが期待されています////////////////////////////////////////

今回のAUKUS国防相会合で「Pillar II」合意されたと言われている、「人工知能AI」や「量子コンピューティング」や「ドメイン認識」については、「ドメイン認識」の一部をなすDARCのみが公表事項として発表されており、「人工知能AI」関連では無人ウイングマンCCA開発、「ドメイン認識」では水中ISR技術も含めた協力にAUKUSが発展していると推測いたします

今回のAUKUS国防相会合で「Pillar II」合意されたと言われている、「人工知能AI」や「量子コンピューティング」や「ドメイン認識」については、「ドメイン認識」の一部をなすDARCのみが公表事項として発表されており、「人工知能AI」関連では無人ウイングマンCCA開発、「ドメイン認識」では水中ISR技術も含めた協力にAUKUSが発展していると推測いたします「中国経済崩壊」が、習近平の時代錯誤も甚だしい国家運営により、「中国全体の崩壊」まで至りそうな予測不可能な雲行きですが、中国脅威論による国防強化が可能なうちに、世論が「デタント風潮」にならないうちに、進める事が適切な分野はどんどん先取り決定しておくことが寛容かもしれません。当然、戦闘機開発は後送りで・・・

現状の米軍の宇宙監視体制関連

「衛星の衝突防止を担う第18宇宙防衛隊(18SDS)」→https://holylandtokyo.com/2023/12/07/5292/

AUKUSとの関連も感じる記事

「3か国空軍でE-7の能力強化」→https://holylandtokyo.com/2023/07/21/4871/

「豪がB-21爆撃機購入も一時検討」→https://holylandtokyo.com/2023/05/15/4588/

「量子技術の軍事への応用」→https://holylandtokyo.com/2022/01/14/2577/

「AUKUS 締結発表」→https://holylandtokyo.com/2021/09/20/2255/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

衛星の衝突防止を担う米宇宙軍18宇宙防衛隊(18SDS) [サイバーと宇宙]

未だ宇宙交通管理システムが構築できない状態の中

追尾可能な4万以上の衛星や宇宙ゴミを日夜監視

地道な活動の一端をご紹介

11月22日付米空軍協会web記事が、米宇宙軍第18宇宙防衛隊(18SDS :18th Space Defense Squadron)を取り上げ、兄弟部隊である第19宇宙防衛隊と共に、地球周回軌道上に存在する探知追尾可能な10㎝以上の衛星や宇宙デブリ45000個以上を、地上配備の宇宙監視観測装置や衛星監視衛星等を活用して常時モニターし、軌道や状態の変化を察知して「その場その場でinformalにad hocな」宇宙物体の衝突回避活動を行う様子を紹介しています

11月22日付米空軍協会web記事が、米宇宙軍第18宇宙防衛隊(18SDS :18th Space Defense Squadron)を取り上げ、兄弟部隊である第19宇宙防衛隊と共に、地球周回軌道上に存在する探知追尾可能な10㎝以上の衛星や宇宙デブリ45000個以上を、地上配備の宇宙監視観測装置や衛星監視衛星等を活用して常時モニターし、軌道や状態の変化を察知して「その場その場でinformalにad hocな」宇宙物体の衝突回避活動を行う様子を紹介しています

記事は、新しく創設されて米国民からなじみの薄い米宇宙軍や宇宙コマンドが、自己紹介のため公表し始めている部隊概要や活動報告説明資料を基に、「感謝祭休暇」期間の紙面穴埋め記事として作成されたと思われる「部隊紹介記事」ですが、まんぐーすの様な宇宙初心者には貴重な情報ですのでご紹介させていただきます

11月22日付米空軍協会web記事によれば

●米宇宙軍第18宇宙防衛隊(18SDS)は、兄弟部隊の19SDSと共に、地球周回軌道に存在する観測可能な人工物体の全てを監視追尾し、これらの衝突や異常接近を回避することで、衛星や宇宙飛行士や宇宙開発の取り組みの安全を確保する任務を負っている

●米宇宙軍第18宇宙防衛隊(18SDS)は、兄弟部隊の19SDSと共に、地球周回軌道に存在する観測可能な人工物体の全てを監視追尾し、これらの衝突や異常接近を回避することで、衛星や宇宙飛行士や宇宙開発の取り組みの安全を確保する任務を負っている

●18SDSは加州のVandenberg宇宙軍基地に拠点を置き、45000以上の物体を「U.S. Space Surveillance Network (SSN)」を使用して監視追尾しており、SSNは以下のセンサーで構成される。

--- 地上から夜空の光学写真を撮影し、コンピュータ画像情報処理で衛星やデブリの位置や動きを把握する「Ground-Based Electro-Optical Deep Space Surveillance System」

--- 地上から夜空の光学写真を撮影し、コンピュータ画像情報処理で衛星やデブリの位置や動きを把握する「Ground-Based Electro-Optical Deep Space Surveillance System」

--- 地上設置のレーダーで宇宙物体を観測して数百の物体をリアルタイム探知追尾する「AN/FPS-85とAN/FYS-3 Phased Array Radars」

--- 太平洋上のマーシャル諸島に設置され、特定周波数の電波でフェンスを宇宙空間に向け設け、そのフェンスを通過する物体を把握する「Space Fence」

--- 太平洋上のマーシャル諸島に設置され、特定周波数の電波でフェンスを宇宙空間に向け設け、そのフェンスを通過する物体を把握する「Space Fence」

--- 大気圏の気象や太陽光に観測を妨げられない、軌道上に配置された「Space-Based Space Surveillance satellite」による監視

●宇宙デブリ(ゴミ)発生原因の4分類

--- Corrosion, Fatigue:人工衛星の機材劣化・金属疲労等により人工衛星が分解等して部品がデブリ化(飛散度小)

--- Breakups:意図的な衛星破壊兵器実験による破片の爆発的飛散や、意図せぬ衛星の爆発(気体や化学薬品タンクの事故破裂など)によるデブリ発生(飛散度大)

--- Collisions:例:2009年発生のロシア軍事衛星とイリジウム通信衛星の衝突破壊によるデブリ飛散(飛散度大)

--- Mission-related:意図に関わらず衛星から放出や分離した部品や物体(飛散度小)

●宇宙軍18SDSは、各種センサーや監視装置からのデータを、特別なソフトウェアを使用して分析し、軌道上物体からのガス噴出や状態の変化、それに伴う軌道の変化、新たな浮遊物体の発生を監視し、その発生原因や起源、更に将来の影響を予測する。ただ大きさ10㎝以下の物体については、大きな破壊力を持つが小さすぎて探知追尾不可能であり、大きな脅威となっている

●宇宙軍18SDSは、各種センサーや監視装置からのデータを、特別なソフトウェアを使用して分析し、軌道上物体からのガス噴出や状態の変化、それに伴う軌道の変化、新たな浮遊物体の発生を監視し、その発生原因や起源、更に将来の影響を予測する。ただ大きさ10㎝以下の物体については、大きな破壊力を持つが小さすぎて探知追尾不可能であり、大きな脅威となっている

●衝突の危険を察知した際は関係者に警報を発することになるが、この要領は関係する国や機関や対象物等々により様々であり、しっかりした枠組みが無いのが現状である。

●2023年年初にRAND研究所は、「国際的な宇宙交通管理システム:STM:international space traffic management system」構築により、国際的な各種宇宙物体運用者の連携を円滑にし、直面している課題に対応すべきと訴えるレポートを発表し、現状の宇宙物体管理を「非公式で、その場しのぎで、場当たり的で、連携不十分な」状態だと非難し、

●2023年年初にRAND研究所は、「国際的な宇宙交通管理システム:STM:international space traffic management system」構築により、国際的な各種宇宙物体運用者の連携を円滑にし、直面している課題に対応すべきと訴えるレポートを発表し、現状の宇宙物体管理を「非公式で、その場しのぎで、場当たり的で、連携不十分な」状態だと非難し、

●「過去40年以上に渡り、10を超える各種会議やレポートや報告書がSTMの必要性を訴え続けているが、未だに実のある成果が生まれておらず、危機的な事案が発生するまで待っているかのような現状が続いており、世界の宇宙関係者は、直ちに重要な宇宙アセットの安全性確保のために立ち上がるべきだ」と訴えているところ

/////////////////////////////////

記事は、このような国際的枠組みやSTMが存在しない難しい環境下で、事態は日々困難度を増しているが、米宇宙軍第18宇宙防衛隊(18SDS)は、今日も日夜その活動を全力で続けていると結んでいます。

記事は、このような国際的枠組みやSTMが存在しない難しい環境下で、事態は日々困難度を増しているが、米宇宙軍第18宇宙防衛隊(18SDS)は、今日も日夜その活動を全力で続けていると結んでいます。

頭の下がる思いです。18SDSの皆様の取り組みに感謝申し上げます。また、航空自衛隊の「宇宙作戦隊」との更なる連携に期待いたします

宇宙物体の監視網構築関連

「宇宙監視望遠鏡SSTの米から豪への移設」→https://holylandtokyo.com/2022/10/05/3724/

「衛星を地上観測から宇宙観測用へ」→https://holylandtokyo.com/2022/03/22/2825/

「国防宇宙戦略の発表」→https://holylandtokyo.com/2020/06/23/629/

「Space Fence1号機が試験運用」→https://holylandtokyo.com/2019/12/17/2845/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

追尾可能な4万以上の衛星や宇宙ゴミを日夜監視

地道な活動の一端をご紹介

11月22日付米空軍協会web記事が、米宇宙軍第18宇宙防衛隊(18SDS :18th Space Defense Squadron)を取り上げ、兄弟部隊である第19宇宙防衛隊と共に、地球周回軌道上に存在する探知追尾可能な10㎝以上の衛星や宇宙デブリ45000個以上を、地上配備の宇宙監視観測装置や衛星監視衛星等を活用して常時モニターし、軌道や状態の変化を察知して「その場その場でinformalにad hocな」宇宙物体の衝突回避活動を行う様子を紹介しています

11月22日付米空軍協会web記事が、米宇宙軍第18宇宙防衛隊(18SDS :18th Space Defense Squadron)を取り上げ、兄弟部隊である第19宇宙防衛隊と共に、地球周回軌道上に存在する探知追尾可能な10㎝以上の衛星や宇宙デブリ45000個以上を、地上配備の宇宙監視観測装置や衛星監視衛星等を活用して常時モニターし、軌道や状態の変化を察知して「その場その場でinformalにad hocな」宇宙物体の衝突回避活動を行う様子を紹介しています記事は、新しく創設されて米国民からなじみの薄い米宇宙軍や宇宙コマンドが、自己紹介のため公表し始めている部隊概要や活動報告説明資料を基に、「感謝祭休暇」期間の紙面穴埋め記事として作成されたと思われる「部隊紹介記事」ですが、まんぐーすの様な宇宙初心者には貴重な情報ですのでご紹介させていただきます

11月22日付米空軍協会web記事によれば

●米宇宙軍第18宇宙防衛隊(18SDS)は、兄弟部隊の19SDSと共に、地球周回軌道に存在する観測可能な人工物体の全てを監視追尾し、これらの衝突や異常接近を回避することで、衛星や宇宙飛行士や宇宙開発の取り組みの安全を確保する任務を負っている

●米宇宙軍第18宇宙防衛隊(18SDS)は、兄弟部隊の19SDSと共に、地球周回軌道に存在する観測可能な人工物体の全てを監視追尾し、これらの衝突や異常接近を回避することで、衛星や宇宙飛行士や宇宙開発の取り組みの安全を確保する任務を負っている●18SDSは加州のVandenberg宇宙軍基地に拠点を置き、45000以上の物体を「U.S. Space Surveillance Network (SSN)」を使用して監視追尾しており、SSNは以下のセンサーで構成される。

--- 地上から夜空の光学写真を撮影し、コンピュータ画像情報処理で衛星やデブリの位置や動きを把握する「Ground-Based Electro-Optical Deep Space Surveillance System」

--- 地上から夜空の光学写真を撮影し、コンピュータ画像情報処理で衛星やデブリの位置や動きを把握する「Ground-Based Electro-Optical Deep Space Surveillance System」--- 地上設置のレーダーで宇宙物体を観測して数百の物体をリアルタイム探知追尾する「AN/FPS-85とAN/FYS-3 Phased Array Radars」

--- 太平洋上のマーシャル諸島に設置され、特定周波数の電波でフェンスを宇宙空間に向け設け、そのフェンスを通過する物体を把握する「Space Fence」

--- 太平洋上のマーシャル諸島に設置され、特定周波数の電波でフェンスを宇宙空間に向け設け、そのフェンスを通過する物体を把握する「Space Fence」--- 大気圏の気象や太陽光に観測を妨げられない、軌道上に配置された「Space-Based Space Surveillance satellite」による監視

●宇宙デブリ(ゴミ)発生原因の4分類

--- Corrosion, Fatigue:人工衛星の機材劣化・金属疲労等により人工衛星が分解等して部品がデブリ化(飛散度小)

--- Breakups:意図的な衛星破壊兵器実験による破片の爆発的飛散や、意図せぬ衛星の爆発(気体や化学薬品タンクの事故破裂など)によるデブリ発生(飛散度大)

--- Collisions:例:2009年発生のロシア軍事衛星とイリジウム通信衛星の衝突破壊によるデブリ飛散(飛散度大)

--- Mission-related:意図に関わらず衛星から放出や分離した部品や物体(飛散度小)

●宇宙軍18SDSは、各種センサーや監視装置からのデータを、特別なソフトウェアを使用して分析し、軌道上物体からのガス噴出や状態の変化、それに伴う軌道の変化、新たな浮遊物体の発生を監視し、その発生原因や起源、更に将来の影響を予測する。ただ大きさ10㎝以下の物体については、大きな破壊力を持つが小さすぎて探知追尾不可能であり、大きな脅威となっている

●宇宙軍18SDSは、各種センサーや監視装置からのデータを、特別なソフトウェアを使用して分析し、軌道上物体からのガス噴出や状態の変化、それに伴う軌道の変化、新たな浮遊物体の発生を監視し、その発生原因や起源、更に将来の影響を予測する。ただ大きさ10㎝以下の物体については、大きな破壊力を持つが小さすぎて探知追尾不可能であり、大きな脅威となっている●衝突の危険を察知した際は関係者に警報を発することになるが、この要領は関係する国や機関や対象物等々により様々であり、しっかりした枠組みが無いのが現状である。

●2023年年初にRAND研究所は、「国際的な宇宙交通管理システム:STM:international space traffic management system」構築により、国際的な各種宇宙物体運用者の連携を円滑にし、直面している課題に対応すべきと訴えるレポートを発表し、現状の宇宙物体管理を「非公式で、その場しのぎで、場当たり的で、連携不十分な」状態だと非難し、

●2023年年初にRAND研究所は、「国際的な宇宙交通管理システム:STM:international space traffic management system」構築により、国際的な各種宇宙物体運用者の連携を円滑にし、直面している課題に対応すべきと訴えるレポートを発表し、現状の宇宙物体管理を「非公式で、その場しのぎで、場当たり的で、連携不十分な」状態だと非難し、●「過去40年以上に渡り、10を超える各種会議やレポートや報告書がSTMの必要性を訴え続けているが、未だに実のある成果が生まれておらず、危機的な事案が発生するまで待っているかのような現状が続いており、世界の宇宙関係者は、直ちに重要な宇宙アセットの安全性確保のために立ち上がるべきだ」と訴えているところ

/////////////////////////////////

記事は、このような国際的枠組みやSTMが存在しない難しい環境下で、事態は日々困難度を増しているが、米宇宙軍第18宇宙防衛隊(18SDS)は、今日も日夜その活動を全力で続けていると結んでいます。

記事は、このような国際的枠組みやSTMが存在しない難しい環境下で、事態は日々困難度を増しているが、米宇宙軍第18宇宙防衛隊(18SDS)は、今日も日夜その活動を全力で続けていると結んでいます。頭の下がる思いです。18SDSの皆様の取り組みに感謝申し上げます。また、航空自衛隊の「宇宙作戦隊」との更なる連携に期待いたします

宇宙物体の監視網構築関連

「宇宙監視望遠鏡SSTの米から豪への移設」→https://holylandtokyo.com/2022/10/05/3724/

「衛星を地上観測から宇宙観測用へ」→https://holylandtokyo.com/2022/03/22/2825/

「国防宇宙戦略の発表」→https://holylandtokyo.com/2020/06/23/629/

「Space Fence1号機が試験運用」→https://holylandtokyo.com/2019/12/17/2845/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

米軍衛星が地上局とのLink-16通信試験に成功 [サイバーと宇宙]

低高度軌道上の小型衛星3基とFive Eyes国の地上局が

衛星収集戦術データの即時ネットワーク共有へ大きな一歩

米SDAのProliferated Warfighter Space Architectureで

11月28日、米国防省の宇宙開発庁SDA(Space Development Agency)が、11月21-27日の間で実施したデモ試験で、高度1200マイル上空の低高度軌道上を周回する小型衛星3基と地上通信局間で、戦術データ情報リアルタイム共有用に航空機・艦艇・地上施設間で使用中の「Link-16」による通信テストに成功したと発表しました

11月28日、米国防省の宇宙開発庁SDA(Space Development Agency)が、11月21-27日の間で実施したデモ試験で、高度1200マイル上空の低高度軌道上を周回する小型衛星3基と地上通信局間で、戦術データ情報リアルタイム共有用に航空機・艦艇・地上施設間で使用中の「Link-16」による通信テストに成功したと発表しました

「Link-16」は、例えば空飛ぶレーダーE-3やE-7や海軍のE-2Dが補足追尾する敵機情報を、リアルタイムで戦闘機に送信して戦闘機のレーダー画面に表示し、一刻を争う最前線での敵情報共有を支えるデータ通信手段で、弾道ミサイル防衛でもイージス艦補足の敵弾道ミサイル情報を、BMDシステムを経由して地上配備のパトリオットPAC-3ミサイル迎撃部隊と即時共有することにも利用されている最前線の情報命脈です

従来の衛星センサー情報の地上システムへの送信要領をまんぐーすは説明できませんが、現在の航空機・艦艇・地上部隊の戦術データ共有の中核を担っている「Link-16」を人工衛星が利用可能になることで、既存の航空機・艦艇・地上部隊の戦術データネットワークに、衛星情報をスムーズに取り込むことが可能となることから、「a significant milestone」とSDAトップのDerek Tournear氏が歓喜の声明を発表するのも理解できます

従来の衛星センサー情報の地上システムへの送信要領をまんぐーすは説明できませんが、現在の航空機・艦艇・地上部隊の戦術データ共有の中核を担っている「Link-16」を人工衛星が利用可能になることで、既存の航空機・艦艇・地上部隊の戦術データネットワークに、衛星情報をスムーズに取り込むことが可能となることから、「a significant milestone」とSDAトップのDerek Tournear氏が歓喜の声明を発表するのも理解できます

まだ基礎的な技術実証の段階で、「Link-16」信号を衛星軌道上から米本土地上に向け送信することに関し、連邦航空局(FAA:Federal Aviation Administration)の承認が得られておらず、今回のデモ試験は、米国以外のFive Eyes国(英豪加NZ)のどこかの地上局(非公開)を使用して行われたとのことです。なおFive Eyesは、米英豪加NZの5か国のみで構成される高度秘密情報共有のグループです

担当する宇宙開発庁SDAは2019年に創設された組織で、既存の大型&多機能&少数&高価な衛星で構成される衛星ネットワークに、小型&機能限定&安価&多数(hundreds)な低高度軌道衛星を加えて迅速に強化して「Proliferated Warfighter Space Architecture」を構築するための組織ですが、

担当する宇宙開発庁SDAは2019年に創設された組織で、既存の大型&多機能&少数&高価な衛星で構成される衛星ネットワークに、小型&機能限定&安価&多数(hundreds)な低高度軌道衛星を加えて迅速に強化して「Proliferated Warfighter Space Architecture」を構築するための組織ですが、

現在までに「transport satellites」19機、「missile tracking satellites」8機で構成される「Tranche 0」の小型衛星網を構成し、今回のデモ試験もこの衛星の一部(Transport Layerの衛星)を使用したとのことですが、2024年から打ち上げを開始する「Tranche 1」では、「transport satellites」126機、「missile tracking satellites」35機を軌道投入する予定とのことです

前出のSDA長官Derek Tournear氏(SDA創設時から4年以上同ポスト)は声明文で、「今後もSDAはその任務であるProliferated Warfighter Space Architecture構築に尽力し、同Space Architectureが最前線の兵士たちに既存の戦術データネットワークを通じて兵器管制情報(fire control information)を提供可能なことを検証していく」と、衛星による「Link-16」使用技術の成熟への決意を新たにしています

前出のSDA長官Derek Tournear氏(SDA創設時から4年以上同ポスト)は声明文で、「今後もSDAはその任務であるProliferated Warfighter Space Architecture構築に尽力し、同Space Architectureが最前線の兵士たちに既存の戦術データネットワークを通じて兵器管制情報(fire control information)を提供可能なことを検証していく」と、衛星による「Link-16」使用技術の成熟への決意を新たにしています

/////////////////////////////////////

正直なところ、「Link-16」が衛星とのデータ通信に使用できていなかったことを初めて知りました。航空機・艦艇・地上部隊間の通信距離が長くても数百㎞のところ、衛星と地上の距離が1200マイル(約2000㎞)ともなれば、小型衛星で実現するには技術的ハードルも高いのでしょう。またコッソリFive Eyes内で協力して進めている辺りに、この技術の重要性や機密性を感じます

Tournear長官は2019年10月の米陸軍協会総会で、「SDAは3分野に注力しており、一つは超超音速兵器や弾道ミサイルの追尾、2つ目は宇宙状況認識を高める取り組み、そして3つ目が一刻を争う地上脅威目標の探知追尾である」と語っており、3つ目の米陸軍と連携して進める衛星からの地上目標情報提供「Kestrel Eye計画」が「Link-16」と関連が深いものです。

Tournear長官は2019年10月の米陸軍協会総会で、「SDAは3分野に注力しており、一つは超超音速兵器や弾道ミサイルの追尾、2つ目は宇宙状況認識を高める取り組み、そして3つ目が一刻を争う地上脅威目標の探知追尾である」と語っており、3つ目の米陸軍と連携して進める衛星からの地上目標情報提供「Kestrel Eye計画」が「Link-16」と関連が深いものです。

E-8 JSTARS(退役間近)、E-3やE-7早期警戒管制機の役割の引継ぎが期待されている、衛星からの地上目標情報提供技術に関する取り組みのお話でした

米宇宙開発庁SDA関連の記事

「Kestrel Eye計画:衛星で目標情報をリアルタイムに地上部隊へ」→https://holylandtokyo.com/2019/11/05/2967/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

衛星収集戦術データの即時ネットワーク共有へ大きな一歩

米SDAのProliferated Warfighter Space Architectureで

11月28日、米国防省の宇宙開発庁SDA(Space Development Agency)が、11月21-27日の間で実施したデモ試験で、高度1200マイル上空の低高度軌道上を周回する小型衛星3基と地上通信局間で、戦術データ情報リアルタイム共有用に航空機・艦艇・地上施設間で使用中の「Link-16」による通信テストに成功したと発表しました

11月28日、米国防省の宇宙開発庁SDA(Space Development Agency)が、11月21-27日の間で実施したデモ試験で、高度1200マイル上空の低高度軌道上を周回する小型衛星3基と地上通信局間で、戦術データ情報リアルタイム共有用に航空機・艦艇・地上施設間で使用中の「Link-16」による通信テストに成功したと発表しました「Link-16」は、例えば空飛ぶレーダーE-3やE-7や海軍のE-2Dが補足追尾する敵機情報を、リアルタイムで戦闘機に送信して戦闘機のレーダー画面に表示し、一刻を争う最前線での敵情報共有を支えるデータ通信手段で、弾道ミサイル防衛でもイージス艦補足の敵弾道ミサイル情報を、BMDシステムを経由して地上配備のパトリオットPAC-3ミサイル迎撃部隊と即時共有することにも利用されている最前線の情報命脈です

従来の衛星センサー情報の地上システムへの送信要領をまんぐーすは説明できませんが、現在の航空機・艦艇・地上部隊の戦術データ共有の中核を担っている「Link-16」を人工衛星が利用可能になることで、既存の航空機・艦艇・地上部隊の戦術データネットワークに、衛星情報をスムーズに取り込むことが可能となることから、「a significant milestone」とSDAトップのDerek Tournear氏が歓喜の声明を発表するのも理解できます

従来の衛星センサー情報の地上システムへの送信要領をまんぐーすは説明できませんが、現在の航空機・艦艇・地上部隊の戦術データ共有の中核を担っている「Link-16」を人工衛星が利用可能になることで、既存の航空機・艦艇・地上部隊の戦術データネットワークに、衛星情報をスムーズに取り込むことが可能となることから、「a significant milestone」とSDAトップのDerek Tournear氏が歓喜の声明を発表するのも理解できますまだ基礎的な技術実証の段階で、「Link-16」信号を衛星軌道上から米本土地上に向け送信することに関し、連邦航空局(FAA:Federal Aviation Administration)の承認が得られておらず、今回のデモ試験は、米国以外のFive Eyes国(英豪加NZ)のどこかの地上局(非公開)を使用して行われたとのことです。なおFive Eyesは、米英豪加NZの5か国のみで構成される高度秘密情報共有のグループです

担当する宇宙開発庁SDAは2019年に創設された組織で、既存の大型&多機能&少数&高価な衛星で構成される衛星ネットワークに、小型&機能限定&安価&多数(hundreds)な低高度軌道衛星を加えて迅速に強化して「Proliferated Warfighter Space Architecture」を構築するための組織ですが、

担当する宇宙開発庁SDAは2019年に創設された組織で、既存の大型&多機能&少数&高価な衛星で構成される衛星ネットワークに、小型&機能限定&安価&多数(hundreds)な低高度軌道衛星を加えて迅速に強化して「Proliferated Warfighter Space Architecture」を構築するための組織ですが、現在までに「transport satellites」19機、「missile tracking satellites」8機で構成される「Tranche 0」の小型衛星網を構成し、今回のデモ試験もこの衛星の一部(Transport Layerの衛星)を使用したとのことですが、2024年から打ち上げを開始する「Tranche 1」では、「transport satellites」126機、「missile tracking satellites」35機を軌道投入する予定とのことです

前出のSDA長官Derek Tournear氏(SDA創設時から4年以上同ポスト)は声明文で、「今後もSDAはその任務であるProliferated Warfighter Space Architecture構築に尽力し、同Space Architectureが最前線の兵士たちに既存の戦術データネットワークを通じて兵器管制情報(fire control information)を提供可能なことを検証していく」と、衛星による「Link-16」使用技術の成熟への決意を新たにしています

前出のSDA長官Derek Tournear氏(SDA創設時から4年以上同ポスト)は声明文で、「今後もSDAはその任務であるProliferated Warfighter Space Architecture構築に尽力し、同Space Architectureが最前線の兵士たちに既存の戦術データネットワークを通じて兵器管制情報(fire control information)を提供可能なことを検証していく」と、衛星による「Link-16」使用技術の成熟への決意を新たにしています/////////////////////////////////////

正直なところ、「Link-16」が衛星とのデータ通信に使用できていなかったことを初めて知りました。航空機・艦艇・地上部隊間の通信距離が長くても数百㎞のところ、衛星と地上の距離が1200マイル(約2000㎞)ともなれば、小型衛星で実現するには技術的ハードルも高いのでしょう。またコッソリFive Eyes内で協力して進めている辺りに、この技術の重要性や機密性を感じます

Tournear長官は2019年10月の米陸軍協会総会で、「SDAは3分野に注力しており、一つは超超音速兵器や弾道ミサイルの追尾、2つ目は宇宙状況認識を高める取り組み、そして3つ目が一刻を争う地上脅威目標の探知追尾である」と語っており、3つ目の米陸軍と連携して進める衛星からの地上目標情報提供「Kestrel Eye計画」が「Link-16」と関連が深いものです。

Tournear長官は2019年10月の米陸軍協会総会で、「SDAは3分野に注力しており、一つは超超音速兵器や弾道ミサイルの追尾、2つ目は宇宙状況認識を高める取り組み、そして3つ目が一刻を争う地上脅威目標の探知追尾である」と語っており、3つ目の米陸軍と連携して進める衛星からの地上目標情報提供「Kestrel Eye計画」が「Link-16」と関連が深いものです。E-8 JSTARS(退役間近)、E-3やE-7早期警戒管制機の役割の引継ぎが期待されている、衛星からの地上目標情報提供技術に関する取り組みのお話でした

米宇宙開発庁SDA関連の記事

「Kestrel Eye計画:衛星で目標情報をリアルタイムに地上部隊へ」→https://holylandtokyo.com/2019/11/05/2967/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

中国関与TikTok等の米軍兵士への情報戦影響を局限せよ [サイバーと宇宙]

サイバー&ISR任務を持つ第16空軍の取り組み

最先任軍曹が中国等の情報戦に注意喚起も

2019年10月に米空軍内の第24空軍(サイバー担当部隊)と第25空軍(ISR+EW電子戦担当部隊)が合併して編成され、サイバー&ISR&電子戦任務を併せ持った「情報制圧組織:“information dominance” organization」として誕生した第16空軍司令官のKevin B. Kennedy空軍中将が、米空軍協会ミッチェル研究所のイベントで11月13日に講演し、中国やロシアによる米軍兵士の意識偏向操作を狙う「情報戦:information warfare」への対処について語りました

2019年10月に米空軍内の第24空軍(サイバー担当部隊)と第25空軍(ISR+EW電子戦担当部隊)が合併して編成され、サイバー&ISR&電子戦任務を併せ持った「情報制圧組織:“information dominance” organization」として誕生した第16空軍司令官のKevin B. Kennedy空軍中将が、米空軍協会ミッチェル研究所のイベントで11月13日に講演し、中国やロシアによる米軍兵士の意識偏向操作を狙う「情報戦:information warfare」への対処について語りました

第16空軍は編制以来、2020年3月には従来のサイバー戦指揮センター(第624作戦センター)とISR作戦センター(第625・・)を融合して第616作戦センターを立ち上げ、2021年7月には電子戦専門部隊として第350航空団を独立編制する等に取り組んできましたが、Kennedy司令官は兵士が直接接するネットやSNS情報を利用した敵からの情報戦(反政府思想の流布や活動気運醸成)への取り組みについて語っています

第16空軍は編制以来、2020年3月には従来のサイバー戦指揮センター(第624作戦センター)とISR作戦センター(第625・・)を融合して第616作戦センターを立ち上げ、2021年7月には電子戦専門部隊として第350航空団を独立編制する等に取り組んできましたが、Kennedy司令官は兵士が直接接するネットやSNS情報を利用した敵からの情報戦(反政府思想の流布や活動気運醸成)への取り組みについて語っています

誰もがスマホを保有し、自由にネットやSNS情報にアクセス可能な今の時代に、中国起源TikTokアプリの活用にも踏み込んだ脅威認識が同司令官から示され、最先任上級軍曹など下士官組織のリーダーも巻き込んだ取り組みが興味深いことから、きわめて抽象的で具体的内容が不明確なお話ですが、とりあえずご紹介いたします

Kennedy第16空軍司令官はイベント講演で

●第16空軍には、(敵の情報戦に対処するため、)米国国民のみならず世界の人々に適切なメッセージを発信する訓練や準備をしている対外広報担当兵士が所属し、またサイバー空間に関する専門知識を備えた専門家兵士もいる。またISR任務に従事するエキスパートもそろっている

●第16空軍には、(敵の情報戦に対処するため、)米国国民のみならず世界の人々に適切なメッセージを発信する訓練や準備をしている対外広報担当兵士が所属し、またサイバー空間に関する専門知識を備えた専門家兵士もいる。またISR任務に従事するエキスパートもそろっている

●ただし、我々が現在取り組んでいるのは、これら各分野の専門性強化に資する新兵器の活用ではなく、これら第16空軍内の各分野の専門性を一体的に行動させ、空軍内の全組織が「(敵の仕掛けてくる情報戦に関する)ベースラインとなる脅威認識」を共有状態にする取り組みである

●我々の部隊任務の特殊性から、第16空軍は「competition-based framework」の考え方に基づき、戦況に応じて各作戦部隊の人員や情報を我が部隊で活用し、例えば太平洋軍や欧州軍の要員を第16空軍の任務である「reveal, conceal, expose, or disruption’ type of activities」のために動いてもらう枠組みになっている

●最近の取り組みの一つとして、中国やロシア航空機や艦艇による、米軍や同国軍艦艇や航空機への極めて危険な行動を記録した映像や画像を、全世界に向けてまとめて公開している

●また第16空軍は米サイバーコマンドやFBIや他の政府機関と協力しつつ、SNS上などに大量に誤情報や偏向情報を流布させる敵の情報戦の狙いを破砕する取り組みも行っている

●また第16空軍は米サイバーコマンドやFBIや他の政府機関と協力しつつ、SNS上などに大量に誤情報や偏向情報を流布させる敵の情報戦の狙いを破砕する取り組みも行っている

●米国メディアでこのような情報戦目的の偏向情報を見つけた場合、米国のメディア規定に沿って違反行為として対処可能だが、大きな影響力を持ち中国当局とのつながりが確認されているTikTok等による世論操作やデータ収集狙いの活動への対処は単純ではない

●TikTok上での情報収集活動はそれほど懸念していないが、反政府思想の流布や活動気運醸成につながるような主張の繰り返し発信には注意や対応が求められる

●米空軍の最先任上級下士官であるJoAnne S. Bass軍曹は、9月の空軍協会航空宇宙サーバー会議でこの問題を取り上げてくれ、「誤情報や偏向情報を集中してSNS上で発信する組織、SNS上での炎上やあおりを引き起こすグループ、特定の話題を集中投稿して世間の注目を集める操り人形集団などの存在は、物理的な破壊行為は伴わないが、無秩序無制限な戦いの一形態と認識されるべき」と下士官団に注意喚起を行っている

●米空軍の最先任上級下士官であるJoAnne S. Bass軍曹は、9月の空軍協会航空宇宙サーバー会議でこの問題を取り上げてくれ、「誤情報や偏向情報を集中してSNS上で発信する組織、SNS上での炎上やあおりを引き起こすグループ、特定の話題を集中投稿して世間の注目を集める操り人形集団などの存在は、物理的な破壊行為は伴わないが、無秩序無制限な戦いの一形態と認識されるべき」と下士官団に注意喚起を行っている

●第16空軍は、他のナンバー空軍に要員を常駐派遣し、各ナンバー空軍内で確認できる我が情報戦の成果や敵情報戦の各部隊への影響を迅速に把握できるよう取り組みを開始し、前線部隊の情報戦関連の現状を踏まえ、有るべき状態「ベースライン」達成に向け必要な取り組みを部隊指揮官と議論共有できるようにしたいと考えている

////////////////////////////////////////////

同司令官が言うところの第16空軍が行う任務「reveal, conceal, expose, or disruption’ type of activities」が具体的にイメージできておらず、女性初の米空軍最先任軍曹であるJoAnne S. Bass軍曹の言葉も感覚的にしか理解できませんが、自衛隊での下士官組織による服務指導が「飲酒」「金銭管理」「交通安全」「各種ハラスメント」等を重視しているところに加え、「情報戦」分野も対象にして組織全体で対応しようとの米空軍の姿勢に興味を覚えました

同司令官が言うところの第16空軍が行う任務「reveal, conceal, expose, or disruption’ type of activities」が具体的にイメージできておらず、女性初の米空軍最先任軍曹であるJoAnne S. Bass軍曹の言葉も感覚的にしか理解できませんが、自衛隊での下士官組織による服務指導が「飲酒」「金銭管理」「交通安全」「各種ハラスメント」等を重視しているところに加え、「情報戦」分野も対象にして組織全体で対応しようとの米空軍の姿勢に興味を覚えました

人材募集難の中、皆がスマホで自分の世界に没入しやすい社会で、SNSの影響を局限する難しさは計り知れませんが、対処が必要な「影の戦線」であることを確認させていただきます

第16空軍の関連記事

「電子戦専門第350航空団発足」→https://holylandtokyo.com/2021/07/09/1967/

「電子戦専門航空団編制へ」→https://holylandtokyo.com/2020/11/17/389/

「第16空軍の編成完結」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-10-19

「遅延中、ISRとサイバー部隊の合併」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-08-24

「米空軍がサイバー軍とISR軍統合へ」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2019-04-06-3

JoAnne S. Bass米空軍最先任軍曹の関連

「グアム島基地通信死守の一等兵を讃える」→

「兵士慰留に職種変更容易化へ」→https://holylandtokyo.com/2023/10/27/5149/

「米空軍下士官トップにアジア系女性」→https://holylandtokyo.com/2020/06/22/628/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

最先任軍曹が中国等の情報戦に注意喚起も

2019年10月に米空軍内の第24空軍(サイバー担当部隊)と第25空軍(ISR+EW電子戦担当部隊)が合併して編成され、サイバー&ISR&電子戦任務を併せ持った「情報制圧組織:“information dominance” organization」として誕生した第16空軍司令官のKevin B. Kennedy空軍中将が、米空軍協会ミッチェル研究所のイベントで11月13日に講演し、中国やロシアによる米軍兵士の意識偏向操作を狙う「情報戦:information warfare」への対処について語りました

2019年10月に米空軍内の第24空軍(サイバー担当部隊)と第25空軍(ISR+EW電子戦担当部隊)が合併して編成され、サイバー&ISR&電子戦任務を併せ持った「情報制圧組織:“information dominance” organization」として誕生した第16空軍司令官のKevin B. Kennedy空軍中将が、米空軍協会ミッチェル研究所のイベントで11月13日に講演し、中国やロシアによる米軍兵士の意識偏向操作を狙う「情報戦:information warfare」への対処について語りました 第16空軍は編制以来、2020年3月には従来のサイバー戦指揮センター(第624作戦センター)とISR作戦センター(第625・・)を融合して第616作戦センターを立ち上げ、2021年7月には電子戦専門部隊として第350航空団を独立編制する等に取り組んできましたが、Kennedy司令官は兵士が直接接するネットやSNS情報を利用した敵からの情報戦(反政府思想の流布や活動気運醸成)への取り組みについて語っています

第16空軍は編制以来、2020年3月には従来のサイバー戦指揮センター(第624作戦センター)とISR作戦センター(第625・・)を融合して第616作戦センターを立ち上げ、2021年7月には電子戦専門部隊として第350航空団を独立編制する等に取り組んできましたが、Kennedy司令官は兵士が直接接するネットやSNS情報を利用した敵からの情報戦(反政府思想の流布や活動気運醸成)への取り組みについて語っています誰もがスマホを保有し、自由にネットやSNS情報にアクセス可能な今の時代に、中国起源TikTokアプリの活用にも踏み込んだ脅威認識が同司令官から示され、最先任上級軍曹など下士官組織のリーダーも巻き込んだ取り組みが興味深いことから、きわめて抽象的で具体的内容が不明確なお話ですが、とりあえずご紹介いたします

Kennedy第16空軍司令官はイベント講演で

●第16空軍には、(敵の情報戦に対処するため、)米国国民のみならず世界の人々に適切なメッセージを発信する訓練や準備をしている対外広報担当兵士が所属し、またサイバー空間に関する専門知識を備えた専門家兵士もいる。またISR任務に従事するエキスパートもそろっている

●第16空軍には、(敵の情報戦に対処するため、)米国国民のみならず世界の人々に適切なメッセージを発信する訓練や準備をしている対外広報担当兵士が所属し、またサイバー空間に関する専門知識を備えた専門家兵士もいる。またISR任務に従事するエキスパートもそろっている●ただし、我々が現在取り組んでいるのは、これら各分野の専門性強化に資する新兵器の活用ではなく、これら第16空軍内の各分野の専門性を一体的に行動させ、空軍内の全組織が「(敵の仕掛けてくる情報戦に関する)ベースラインとなる脅威認識」を共有状態にする取り組みである

●我々の部隊任務の特殊性から、第16空軍は「competition-based framework」の考え方に基づき、戦況に応じて各作戦部隊の人員や情報を我が部隊で活用し、例えば太平洋軍や欧州軍の要員を第16空軍の任務である「reveal, conceal, expose, or disruption’ type of activities」のために動いてもらう枠組みになっている

●最近の取り組みの一つとして、中国やロシア航空機や艦艇による、米軍や同国軍艦艇や航空機への極めて危険な行動を記録した映像や画像を、全世界に向けてまとめて公開している

●また第16空軍は米サイバーコマンドやFBIや他の政府機関と協力しつつ、SNS上などに大量に誤情報や偏向情報を流布させる敵の情報戦の狙いを破砕する取り組みも行っている

●また第16空軍は米サイバーコマンドやFBIや他の政府機関と協力しつつ、SNS上などに大量に誤情報や偏向情報を流布させる敵の情報戦の狙いを破砕する取り組みも行っている●米国メディアでこのような情報戦目的の偏向情報を見つけた場合、米国のメディア規定に沿って違反行為として対処可能だが、大きな影響力を持ち中国当局とのつながりが確認されているTikTok等による世論操作やデータ収集狙いの活動への対処は単純ではない

●TikTok上での情報収集活動はそれほど懸念していないが、反政府思想の流布や活動気運醸成につながるような主張の繰り返し発信には注意や対応が求められる

●第16空軍は、他のナンバー空軍に要員を常駐派遣し、各ナンバー空軍内で確認できる我が情報戦の成果や敵情報戦の各部隊への影響を迅速に把握できるよう取り組みを開始し、前線部隊の情報戦関連の現状を踏まえ、有るべき状態「ベースライン」達成に向け必要な取り組みを部隊指揮官と議論共有できるようにしたいと考えている

////////////////////////////////////////////

同司令官が言うところの第16空軍が行う任務「reveal, conceal, expose, or disruption’ type of activities」が具体的にイメージできておらず、女性初の米空軍最先任軍曹であるJoAnne S. Bass軍曹の言葉も感覚的にしか理解できませんが、自衛隊での下士官組織による服務指導が「飲酒」「金銭管理」「交通安全」「各種ハラスメント」等を重視しているところに加え、「情報戦」分野も対象にして組織全体で対応しようとの米空軍の姿勢に興味を覚えました

同司令官が言うところの第16空軍が行う任務「reveal, conceal, expose, or disruption’ type of activities」が具体的にイメージできておらず、女性初の米空軍最先任軍曹であるJoAnne S. Bass軍曹の言葉も感覚的にしか理解できませんが、自衛隊での下士官組織による服務指導が「飲酒」「金銭管理」「交通安全」「各種ハラスメント」等を重視しているところに加え、「情報戦」分野も対象にして組織全体で対応しようとの米空軍の姿勢に興味を覚えました人材募集難の中、皆がスマホで自分の世界に没入しやすい社会で、SNSの影響を局限する難しさは計り知れませんが、対処が必要な「影の戦線」であることを確認させていただきます

第16空軍の関連記事

「電子戦専門第350航空団発足」→https://holylandtokyo.com/2021/07/09/1967/

「電子戦専門航空団編制へ」→https://holylandtokyo.com/2020/11/17/389/

「第16空軍の編成完結」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-10-19

「遅延中、ISRとサイバー部隊の合併」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-08-24

「米空軍がサイバー軍とISR軍統合へ」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2019-04-06-3

JoAnne S. Bass米空軍最先任軍曹の関連

「グアム島基地通信死守の一等兵を讃える」→

「兵士慰留に職種変更容易化へ」→https://holylandtokyo.com/2023/10/27/5149/

「米空軍下士官トップにアジア系女性」→https://holylandtokyo.com/2020/06/22/628/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

米宇宙軍が電子戦EW演習Black Skiesを拡大中 [サイバーと宇宙]

Space Flag演習から発展的分離で電子戦演習に

今年3回目の演習で1回目の3倍の参加者

陸軍と空軍も参加して様々なEWの影響を体感

10月6日付米空軍協会web記事が、9月23日に実施された米宇宙軍訓練即応態勢コマンド主催による電子戦演習「Black Skies 23-3」を取り上げ、2022年9月に「Space Flag」演習から発展的分離で始まった同演習が、各方面からの注目を集めて今年だけで既に3回目を数え、他軍種からの参加者も含め今年1回目から3倍増の参加者170名を得て急速に拡大していると紹介しています

10月6日付米空軍協会web記事が、9月23日に実施された米宇宙軍訓練即応態勢コマンド主催による電子戦演習「Black Skies 23-3」を取り上げ、2022年9月に「Space Flag」演習から発展的分離で始まった同演習が、各方面からの注目を集めて今年だけで既に3回目を数え、他軍種からの参加者も含め今年1回目から3倍増の参加者170名を得て急速に拡大していると紹介しています

電子戦演習「Black Skies」は、宇宙に関連するあらゆる電子妨害を対象として扱い、GPS妨害から通信妨害、具体的には衛星からの位置情報や衛星通信を活用した無人機コントロールなどなど、様々な分野の電子妨害を対象に扱い、CDO環境(contested, degraded, and operationally-limited)下での作戦運用とその特性を、宇宙軍内のみならず他軍種を交えて学ぶ内容となっている模様です

主催者側で中心的役割を果たしていると推測される第392 Combat Training隊の隊長Scott Nakatani中佐は、「統合運用環境においてEW環境は「不可欠なピース」であり、他軍種の様々な部隊と厳しい環境下での対処要領をチームとして演練しておくことが不可欠だ」と10月4日付の声明で強調しており、

主催者側で中心的役割を果たしていると推測される第392 Combat Training隊の隊長Scott Nakatani中佐は、「統合運用環境においてEW環境は「不可欠なピース」であり、他軍種の様々な部隊と厳しい環境下での対処要領をチームとして演練しておくことが不可欠だ」と10月4日付の声明で強調しており、

また記事は、「Black Skies 23-3」演習参加部隊かどうかは明示していませんが、宇宙関連のEW攻撃を担当するであろう米宇宙軍の第4Space Control Squadronの様な部隊には、極めて重要な教訓を得る機会だろうと表現しています

更に記事は、同演習に参加したCombined Space Operations Center (CSpOC)のような多様な軍種の多様な部署と連携を図る部隊に対しては、実環境とシム環境での演習想定を同時に提供し、効果的な訓練が可能なように準備されていると紹介しています

更に記事は、同演習に参加したCombined Space Operations Center (CSpOC)のような多様な軍種の多様な部署と連携を図る部隊に対しては、実環境とシム環境での演習想定を同時に提供し、効果的な訓練が可能なように準備されていると紹介しています

実環境では、関連部隊は不明ながら「敵の位置情報への妨害」を想定したと推定される実弾射撃訓練が「Black Skies 23-3」に組み込まれ、シム環境では米陸軍第1宇宙旅団が無人機操作信号に対する様々な妨害対処を訓練した模様です

////////////////////////////////////////

電子戦演習「Black Skies」に同盟国が参加しているのかについて記事に言及はありませんが、その規模と始まったばかりの状況からすると、現時点では米軍内の宇宙を絡めた電子戦への基礎教育を開始し、米軍内への展開を加速している段階と考えられます

電子戦演習「Black Skies」に同盟国が参加しているのかについて記事に言及はありませんが、その規模と始まったばかりの状況からすると、現時点では米軍内の宇宙を絡めた電子戦への基礎教育を開始し、米軍内への展開を加速している段階と考えられます

最近の米宇宙軍の話題

「米宇宙軍とSPACECOMが同盟強化」→https://holylandtokyo.com/2023/10/04/5103/

「NOAAから衛星譲受」→https://holylandtokyo.com/2023/09/28/5070/

「27時間で打ち上げ:記録更新」→https://holylandtokyo.com/2023/09/22/5057/

「24時間以内での緊急衛星打上へ」→https://holylandtokyo.com/2023/08/30/4992/

「初のTargeting Squadron」→https://holylandtokyo.com/2023/08/23/4970/

「空自と米宇宙軍の本格協議開始」→https://holylandtokyo.com/2023/07/26/4884/

「宇宙経由の輸送企業募集」→https://holylandtokyo.com/2023/07/10/4819/

「衛星への軌道上補給検討」→https://holylandtokyo.com/2023/03/01/4320/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

今年3回目の演習で1回目の3倍の参加者

陸軍と空軍も参加して様々なEWの影響を体感

10月6日付米空軍協会web記事が、9月23日に実施された米宇宙軍訓練即応態勢コマンド主催による電子戦演習「Black Skies 23-3」を取り上げ、2022年9月に「Space Flag」演習から発展的分離で始まった同演習が、各方面からの注目を集めて今年だけで既に3回目を数え、他軍種からの参加者も含め今年1回目から3倍増の参加者170名を得て急速に拡大していると紹介しています

10月6日付米空軍協会web記事が、9月23日に実施された米宇宙軍訓練即応態勢コマンド主催による電子戦演習「Black Skies 23-3」を取り上げ、2022年9月に「Space Flag」演習から発展的分離で始まった同演習が、各方面からの注目を集めて今年だけで既に3回目を数え、他軍種からの参加者も含め今年1回目から3倍増の参加者170名を得て急速に拡大していると紹介しています電子戦演習「Black Skies」は、宇宙に関連するあらゆる電子妨害を対象として扱い、GPS妨害から通信妨害、具体的には衛星からの位置情報や衛星通信を活用した無人機コントロールなどなど、様々な分野の電子妨害を対象に扱い、CDO環境(contested, degraded, and operationally-limited)下での作戦運用とその特性を、宇宙軍内のみならず他軍種を交えて学ぶ内容となっている模様です

主催者側で中心的役割を果たしていると推測される第392 Combat Training隊の隊長Scott Nakatani中佐は、「統合運用環境においてEW環境は「不可欠なピース」であり、他軍種の様々な部隊と厳しい環境下での対処要領をチームとして演練しておくことが不可欠だ」と10月4日付の声明で強調しており、

主催者側で中心的役割を果たしていると推測される第392 Combat Training隊の隊長Scott Nakatani中佐は、「統合運用環境においてEW環境は「不可欠なピース」であり、他軍種の様々な部隊と厳しい環境下での対処要領をチームとして演練しておくことが不可欠だ」と10月4日付の声明で強調しており、また記事は、「Black Skies 23-3」演習参加部隊かどうかは明示していませんが、宇宙関連のEW攻撃を担当するであろう米宇宙軍の第4Space Control Squadronの様な部隊には、極めて重要な教訓を得る機会だろうと表現しています

更に記事は、同演習に参加したCombined Space Operations Center (CSpOC)のような多様な軍種の多様な部署と連携を図る部隊に対しては、実環境とシム環境での演習想定を同時に提供し、効果的な訓練が可能なように準備されていると紹介しています

更に記事は、同演習に参加したCombined Space Operations Center (CSpOC)のような多様な軍種の多様な部署と連携を図る部隊に対しては、実環境とシム環境での演習想定を同時に提供し、効果的な訓練が可能なように準備されていると紹介しています実環境では、関連部隊は不明ながら「敵の位置情報への妨害」を想定したと推定される実弾射撃訓練が「Black Skies 23-3」に組み込まれ、シム環境では米陸軍第1宇宙旅団が無人機操作信号に対する様々な妨害対処を訓練した模様です

////////////////////////////////////////

電子戦演習「Black Skies」に同盟国が参加しているのかについて記事に言及はありませんが、その規模と始まったばかりの状況からすると、現時点では米軍内の宇宙を絡めた電子戦への基礎教育を開始し、米軍内への展開を加速している段階と考えられます

電子戦演習「Black Skies」に同盟国が参加しているのかについて記事に言及はありませんが、その規模と始まったばかりの状況からすると、現時点では米軍内の宇宙を絡めた電子戦への基礎教育を開始し、米軍内への展開を加速している段階と考えられます最近の米宇宙軍の話題

「米宇宙軍とSPACECOMが同盟強化」→https://holylandtokyo.com/2023/10/04/5103/

「NOAAから衛星譲受」→https://holylandtokyo.com/2023/09/28/5070/

「27時間で打ち上げ:記録更新」→https://holylandtokyo.com/2023/09/22/5057/

「24時間以内での緊急衛星打上へ」→https://holylandtokyo.com/2023/08/30/4992/

「初のTargeting Squadron」→https://holylandtokyo.com/2023/08/23/4970/

「空自と米宇宙軍の本格協議開始」→https://holylandtokyo.com/2023/07/26/4884/

「宇宙経由の輸送企業募集」→https://holylandtokyo.com/2023/07/10/4819/

「衛星への軌道上補給検討」→https://holylandtokyo.com/2023/03/01/4320/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

米宇宙軍とSPACECOMが同盟関係強化 [サイバーと宇宙]

9月下旬の7か国演習や米軍人の同盟国訪問で

10月3日付米空軍宇宙軍協会web記事が、9月18日から22日に米宇宙コマンドSPACECOM主催の7か国(米英加豪独仏NZ)机上演習がColorado Springsで実施されたことや、これら7か国に加えて日本も参加した毎年開催の米宇宙軍主催(STARCOM :Space Training and Readiness Command担当)の机上演習が3月に行われたことを報じ、

10月3日付米空軍宇宙軍協会web記事が、9月18日から22日に米宇宙コマンドSPACECOM主催の7か国(米英加豪独仏NZ)机上演習がColorado Springsで実施されたことや、これら7か国に加えて日本も参加した毎年開催の米宇宙軍主催(STARCOM :Space Training and Readiness Command担当)の机上演習が3月に行われたことを報じ、

併せて同記事は、5月には米宇宙軍の宇宙作戦&サイバー&核兵器部長がNATO宇宙センター(仏に設置)を訪問し、7月には米宇宙コマンド司令官James Dickinson陸軍大将が欧州各国を歴訪、そして9月には米宇宙軍トップのSaltzman大将が日本を訪れるなど、宇宙分野での西側同盟国間の協力強化に向けた米軍の活発な動きを紹介しています

米宇宙軍とSPACECOMは別の組織で、厳密にいえば役割は違いますが、上記演習の目的は

米宇宙軍とSPACECOMは別の組織で、厳密にいえば役割は違いますが、上記演習の目的は

●SPACECOM演習は、「情報やインテル共有量の増強、標準的な多国間指揮統制要領の一層の確立、任務遂行分野の拡大など」を目的に掲げ、持って多国間軍による任務遂行能力や強靭性強化を図り、宇宙の安全や持続性をサポートする分野の進展を狙いだと、同コマンドが発表しています

●宇宙軍STARCOM演習はその担当部署(Training and Readiness Command)からして、米軍人と併せ、主要同盟国軍の宇宙関連要員の能力向上を狙ったものと推定できます

これらの演習について参加同盟国は高く評価しており、例えばカナダ軍参加幹部は「継続的な宇宙へのアクセスを、同盟国と協力して守り保護することへのカナダ軍のコミットメントを示すものだ」と語り、

これらの演習について参加同盟国は高く評価しており、例えばカナダ軍参加幹部は「継続的な宇宙へのアクセスを、同盟国と協力して守り保護することへのカナダ軍のコミットメントを示すものだ」と語り、

仏軍宇宙コマンドの幹部も、「脅威が宇宙にまで拡散しており、将来は宇宙での攻撃が発生しうるとの認識が広がっている」、「(多国間の協力で)宇宙における多様なオプション確保を我々は追求している」、「米SPACECOMと協力しながら、宇宙で何が発生しているのかを情報交換により迅速正確に把握し、同盟国全体をいかに守るかに皆で取り組んでいく」と表現しています

英軍と仏軍は、既に統合の宇宙コマンドを創設しており、各国内でも宇宙の重要性への認識が急速に高まっている様子が伺えます。なんとなく、よくわからない宇宙作戦や関連組織を、外から眺めている状態のまんぐーすですが、「進化&深化」しているということです

英軍と仏軍は、既に統合の宇宙コマンドを創設しており、各国内でも宇宙の重要性への認識が急速に高まっている様子が伺えます。なんとなく、よくわからない宇宙作戦や関連組織を、外から眺めている状態のまんぐーすですが、「進化&深化」しているということです

最近の米宇宙軍の話題

「NOAAから衛星譲受」→https://holylandtokyo.com/2023/09/28/5070/

「27時間で打ち上げ:記録更新」→https://holylandtokyo.com/2023/09/22/5057/

「24時間以内での緊急衛星打上へ」→https://holylandtokyo.com/2023/08/30/4992/

「初のTargeting Squadron」→https://holylandtokyo.com/2023/08/23/4970/

「空自と米宇宙軍の本格協議開始」→https://holylandtokyo.com/2023/07/26/4884/

「宇宙経由の輸送企業募集」→https://holylandtokyo.com/2023/07/10/4819/

「衛星への軌道上補給検討」→https://holylandtokyo.com/2023/03/01/4320/

サイバーと宇宙関連の記事約240本

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/archive/c2302888136-1

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

10月3日付米空軍宇宙軍協会web記事が、9月18日から22日に米宇宙コマンドSPACECOM主催の7か国(米英加豪独仏NZ)机上演習がColorado Springsで実施されたことや、これら7か国に加えて日本も参加した毎年開催の米宇宙軍主催(STARCOM :Space Training and Readiness Command担当)の机上演習が3月に行われたことを報じ、

10月3日付米空軍宇宙軍協会web記事が、9月18日から22日に米宇宙コマンドSPACECOM主催の7か国(米英加豪独仏NZ)机上演習がColorado Springsで実施されたことや、これら7か国に加えて日本も参加した毎年開催の米宇宙軍主催(STARCOM :Space Training and Readiness Command担当)の机上演習が3月に行われたことを報じ、併せて同記事は、5月には米宇宙軍の宇宙作戦&サイバー&核兵器部長がNATO宇宙センター(仏に設置)を訪問し、7月には米宇宙コマンド司令官James Dickinson陸軍大将が欧州各国を歴訪、そして9月には米宇宙軍トップのSaltzman大将が日本を訪れるなど、宇宙分野での西側同盟国間の協力強化に向けた米軍の活発な動きを紹介しています

米宇宙軍とSPACECOMは別の組織で、厳密にいえば役割は違いますが、上記演習の目的は

米宇宙軍とSPACECOMは別の組織で、厳密にいえば役割は違いますが、上記演習の目的は●SPACECOM演習は、「情報やインテル共有量の増強、標準的な多国間指揮統制要領の一層の確立、任務遂行分野の拡大など」を目的に掲げ、持って多国間軍による任務遂行能力や強靭性強化を図り、宇宙の安全や持続性をサポートする分野の進展を狙いだと、同コマンドが発表しています

●宇宙軍STARCOM演習はその担当部署(Training and Readiness Command)からして、米軍人と併せ、主要同盟国軍の宇宙関連要員の能力向上を狙ったものと推定できます

これらの演習について参加同盟国は高く評価しており、例えばカナダ軍参加幹部は「継続的な宇宙へのアクセスを、同盟国と協力して守り保護することへのカナダ軍のコミットメントを示すものだ」と語り、

これらの演習について参加同盟国は高く評価しており、例えばカナダ軍参加幹部は「継続的な宇宙へのアクセスを、同盟国と協力して守り保護することへのカナダ軍のコミットメントを示すものだ」と語り、仏軍宇宙コマンドの幹部も、「脅威が宇宙にまで拡散しており、将来は宇宙での攻撃が発生しうるとの認識が広がっている」、「(多国間の協力で)宇宙における多様なオプション確保を我々は追求している」、「米SPACECOMと協力しながら、宇宙で何が発生しているのかを情報交換により迅速正確に把握し、同盟国全体をいかに守るかに皆で取り組んでいく」と表現しています

英軍と仏軍は、既に統合の宇宙コマンドを創設しており、各国内でも宇宙の重要性への認識が急速に高まっている様子が伺えます。なんとなく、よくわからない宇宙作戦や関連組織を、外から眺めている状態のまんぐーすですが、「進化&深化」しているということです

英軍と仏軍は、既に統合の宇宙コマンドを創設しており、各国内でも宇宙の重要性への認識が急速に高まっている様子が伺えます。なんとなく、よくわからない宇宙作戦や関連組織を、外から眺めている状態のまんぐーすですが、「進化&深化」しているということです最近の米宇宙軍の話題

「NOAAから衛星譲受」→https://holylandtokyo.com/2023/09/28/5070/

「27時間で打ち上げ:記録更新」→https://holylandtokyo.com/2023/09/22/5057/

「24時間以内での緊急衛星打上へ」→https://holylandtokyo.com/2023/08/30/4992/

「初のTargeting Squadron」→https://holylandtokyo.com/2023/08/23/4970/

「空自と米宇宙軍の本格協議開始」→https://holylandtokyo.com/2023/07/26/4884/

「宇宙経由の輸送企業募集」→https://holylandtokyo.com/2023/07/10/4819/

「衛星への軌道上補給検討」→https://holylandtokyo.com/2023/03/01/4320/

サイバーと宇宙関連の記事約240本

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/archive/c2302888136-1

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

米宇宙軍が海洋大気庁NOAAから衛星入手し活用 [サイバーと宇宙]

インド洋や西半球の雲や気象を静止衛星で

他省庁や商用情報を有効活用し自前衛星より経費低減

GOES-15衛星を「EWS-G2」と改名して運用へ

9月22日、米宇宙軍が米国海洋大気庁(NOAA:National Oceanic and Atmospheric Administration)の可視光と赤外線気象衛星GOES-15衛星を、米議会承認(2023年6月)を経て正式に譲り受け、新たに

「EWS-G2」(EO/IR(Electro-Optical/Infrared) Weather System – Geostationary satelliteの2号機)と名付けたと発表しました

9月22日、米宇宙軍が米国海洋大気庁(NOAA:National Oceanic and Atmospheric Administration)の可視光と赤外線気象衛星GOES-15衛星を、米議会承認(2023年6月)を経て正式に譲り受け、新たに

「EWS-G2」(EO/IR(Electro-Optical/Infrared) Weather System – Geostationary satelliteの2号機)と名付けたと発表しました

「EWS-G2」は2023年11月までには軌道修正を完了し、現在活動中で2024年2月頃に燃料切れ活動停止が予期される「EWS-G1」の後継衛星として、インド洋を中心とした西半球を静止軌道から常続監視する役割を担い、気候変動が著しい最近の状況を受け米軍が力を入れている、米軍部隊の作戦運用に不可欠な当該地域の雲や視程の状況把握や気象予報に大きな役割を期待されています

米宇宙軍は自らが衛星を調達して打ち上げる方法だけでなく、なるべく費用対効果の優れた宇宙アセット確保にあらゆる手段を模索しており、NOAAのような他省庁だけでなく、商用データの活用も含めオプション検討を行っており、譲受が完了したばかりの「EWS-G2」が寿命を迎える2030年頃に備え、その任務をどのような形で引き継ぎ&継続するかの検討も既に始まっているとのことです

米宇宙軍は自らが衛星を調達して打ち上げる方法だけでなく、なるべく費用対効果の優れた宇宙アセット確保にあらゆる手段を模索しており、NOAAのような他省庁だけでなく、商用データの活用も含めオプション検討を行っており、譲受が完了したばかりの「EWS-G2」が寿命を迎える2030年頃に備え、その任務をどのような形で引き継ぎ&継続するかの検討も既に始まっているとのことです

「譲り受けて衛星の名称も変更した」と言っても、衛星「EWS-G2」の運用自体は(「EWS-G1」と同様に)引き続き米宇宙軍からの委託を受けた形でNOAAが行い、NOAAが保有の米本土と豪州の施設を使って地球の裏側の静止衛星を操作するとのことです。

「EWS-G2」について米宇宙軍は、地表から約4万km上空の静止軌道に配置され、可視光と赤外線で常続的に雲の状況を観測するほか、軍事作戦に不可欠な地表や上空の視程や、航空機や兵器弾薬の性能発揮に影響を与える大気現象の評価や予報を行い、軍事作戦のタイミングや場所の判断を助け、兵站面での見積もり・戦力保全・展開部隊への環境影響を評価予測するために重要な役割を果たすと説明しています

「EWS-G2」について米宇宙軍は、地表から約4万km上空の静止軌道に配置され、可視光と赤外線で常続的に雲の状況を観測するほか、軍事作戦に不可欠な地表や上空の視程や、航空機や兵器弾薬の性能発揮に影響を与える大気現象の評価や予報を行い、軍事作戦のタイミングや場所の判断を助け、兵站面での見積もり・戦力保全・展開部隊への環境影響を評価予測するために重要な役割を果たすと説明しています

ちなみに米商務省の下部組織として1970年創設のNOAAは、沿岸測地測量局(1807年創立)、国立気象局(1870年創立)、商用漁業局(1871年創立)、及び環境科学業務局 (1965年創立) を吸収合併して誕生した広範な任務を担う観測研究機関で、気象、大気、海洋、漁業資源、環境との主要5つの部局で構成され、

ちなみに米商務省の下部組織として1970年創設のNOAAは、沿岸測地測量局(1807年創立)、国立気象局(1870年創立)、商用漁業局(1871年創立)、及び環境科学業務局 (1965年創立) を吸収合併して誕生した広範な任務を担う観測研究機関で、気象、大気、海洋、漁業資源、環境との主要5つの部局で構成され、

自然災害から人命や財産を保護し、環境への理解を深め、更に海洋資源有効利用のための調査・探査・開発推進等を目的とした機関で、米軍が基礎データ入手の面で大変お世話になっていそうな政府機関です

最近の米宇宙軍の話題

「27時間で打ち上げ:記録更新」→https://holylandtokyo.com/2023/09/22/5057/

「24時間以内での緊急衛星打上へ」→https://holylandtokyo.com/2023/08/30/4992/

「初のTargeting Squadron」→https://holylandtokyo.com/2023/08/23/4970/

「空自と米宇宙軍の本格協議開始」→https://holylandtokyo.com/2023/07/26/4884/

「宇宙経由の輸送企業募集」→https://holylandtokyo.com/2023/07/10/4819/

「衛星への軌道上補給検討」→https://holylandtokyo.com/2023/03/01/4320/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

他省庁や商用情報を有効活用し自前衛星より経費低減

GOES-15衛星を「EWS-G2」と改名して運用へ

9月22日、米宇宙軍が米国海洋大気庁(NOAA:National Oceanic and Atmospheric Administration)の可視光と赤外線気象衛星GOES-15衛星を、米議会承認(2023年6月)を経て正式に譲り受け、新たに

「EWS-G2」(EO/IR(Electro-Optical/Infrared) Weather System – Geostationary satelliteの2号機)と名付けたと発表しました

9月22日、米宇宙軍が米国海洋大気庁(NOAA:National Oceanic and Atmospheric Administration)の可視光と赤外線気象衛星GOES-15衛星を、米議会承認(2023年6月)を経て正式に譲り受け、新たに

「EWS-G2」(EO/IR(Electro-Optical/Infrared) Weather System – Geostationary satelliteの2号機)と名付けたと発表しました「EWS-G2」は2023年11月までには軌道修正を完了し、現在活動中で2024年2月頃に燃料切れ活動停止が予期される「EWS-G1」の後継衛星として、インド洋を中心とした西半球を静止軌道から常続監視する役割を担い、気候変動が著しい最近の状況を受け米軍が力を入れている、米軍部隊の作戦運用に不可欠な当該地域の雲や視程の状況把握や気象予報に大きな役割を期待されています

米宇宙軍は自らが衛星を調達して打ち上げる方法だけでなく、なるべく費用対効果の優れた宇宙アセット確保にあらゆる手段を模索しており、NOAAのような他省庁だけでなく、商用データの活用も含めオプション検討を行っており、譲受が完了したばかりの「EWS-G2」が寿命を迎える2030年頃に備え、その任務をどのような形で引き継ぎ&継続するかの検討も既に始まっているとのことです

米宇宙軍は自らが衛星を調達して打ち上げる方法だけでなく、なるべく費用対効果の優れた宇宙アセット確保にあらゆる手段を模索しており、NOAAのような他省庁だけでなく、商用データの活用も含めオプション検討を行っており、譲受が完了したばかりの「EWS-G2」が寿命を迎える2030年頃に備え、その任務をどのような形で引き継ぎ&継続するかの検討も既に始まっているとのことです「譲り受けて衛星の名称も変更した」と言っても、衛星「EWS-G2」の運用自体は(「EWS-G1」と同様に)引き続き米宇宙軍からの委託を受けた形でNOAAが行い、NOAAが保有の米本土と豪州の施設を使って地球の裏側の静止衛星を操作するとのことです。

「EWS-G2」について米宇宙軍は、地表から約4万km上空の静止軌道に配置され、可視光と赤外線で常続的に雲の状況を観測するほか、軍事作戦に不可欠な地表や上空の視程や、航空機や兵器弾薬の性能発揮に影響を与える大気現象の評価や予報を行い、軍事作戦のタイミングや場所の判断を助け、兵站面での見積もり・戦力保全・展開部隊への環境影響を評価予測するために重要な役割を果たすと説明しています

「EWS-G2」について米宇宙軍は、地表から約4万km上空の静止軌道に配置され、可視光と赤外線で常続的に雲の状況を観測するほか、軍事作戦に不可欠な地表や上空の視程や、航空機や兵器弾薬の性能発揮に影響を与える大気現象の評価や予報を行い、軍事作戦のタイミングや場所の判断を助け、兵站面での見積もり・戦力保全・展開部隊への環境影響を評価予測するために重要な役割を果たすと説明しています ちなみに米商務省の下部組織として1970年創設のNOAAは、沿岸測地測量局(1807年創立)、国立気象局(1870年創立)、商用漁業局(1871年創立)、及び環境科学業務局 (1965年創立) を吸収合併して誕生した広範な任務を担う観測研究機関で、気象、大気、海洋、漁業資源、環境との主要5つの部局で構成され、

ちなみに米商務省の下部組織として1970年創設のNOAAは、沿岸測地測量局(1807年創立)、国立気象局(1870年創立)、商用漁業局(1871年創立)、及び環境科学業務局 (1965年創立) を吸収合併して誕生した広範な任務を担う観測研究機関で、気象、大気、海洋、漁業資源、環境との主要5つの部局で構成され、自然災害から人命や財産を保護し、環境への理解を深め、更に海洋資源有効利用のための調査・探査・開発推進等を目的とした機関で、米軍が基礎データ入手の面で大変お世話になっていそうな政府機関です

最近の米宇宙軍の話題

「27時間で打ち上げ:記録更新」→https://holylandtokyo.com/2023/09/22/5057/

「24時間以内での緊急衛星打上へ」→https://holylandtokyo.com/2023/08/30/4992/

「初のTargeting Squadron」→https://holylandtokyo.com/2023/08/23/4970/

「空自と米宇宙軍の本格協議開始」→https://holylandtokyo.com/2023/07/26/4884/

「宇宙経由の輸送企業募集」→https://holylandtokyo.com/2023/07/10/4819/

「衛星への軌道上補給検討」→https://holylandtokyo.com/2023/03/01/4320/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

指示から27時間で衛星打上げで最短記録更新 [サイバーと宇宙]

宇宙軍が22年9月に契約の衛星とロケット企業により

衛星網緊急補完目指す「Victus Nox」計画の試験成功

次段階「Victus Haze」計画は24時間を地上センター含め

9月14日、米宇宙軍が計画する衛星緊急打ち上げ態勢確立のための準備第1弾「Victus Nox」計画に基づき、宇宙軍SSC(Space Systems Command)が昨年9月に契約した衛星企業「Millennium Space Systems」とロケット打ち上げ企業「Firefly Aerospace」が、指示から27時間での衛星打ち上げに成功し、従来記録の21日間を大幅に更新しました

9月14日、米宇宙軍が計画する衛星緊急打ち上げ態勢確立のための準備第1弾「Victus Nox」計画に基づき、宇宙軍SSC(Space Systems Command)が昨年9月に契約した衛星企業「Millennium Space Systems」とロケット打ち上げ企業「Firefly Aerospace」が、指示から27時間での衛星打ち上げに成功し、従来記録の21日間を大幅に更新しました

衛星システム対する脅威は年々高まり、ロシアや中国は地上発射型で軌道上衛星を直接攻撃する兵器や衛星を無効化する物体を射出する衛星、宇宙空間で他の衛星をロボットアームで捕獲する能力を持つ衛星を試験した等と言われていますが、

このような対衛星兵器の攻撃を受け被害が出た場合にも、迅速に「代替衛星」を投入することができれば、宇宙能力全体に穴をあけること無く任務が継続できることから、そのための様々な検討が米国防省内で継続的に実施されており、今回の「Victus Nox」計画の契約が22年9月に、続く「Victus Haze」計画の企業募集が今年8月に開始されたところです

このような対衛星兵器の攻撃を受け被害が出た場合にも、迅速に「代替衛星」を投入することができれば、宇宙能力全体に穴をあけること無く任務が継続できることから、そのための様々な検討が米国防省内で継続的に実施されており、今回の「Victus Nox」計画の契約が22年9月に、続く「Victus Haze」計画の企業募集が今年8月に開始されたところです

準備第1弾「Victus Nox」計画では、宇宙軍からの「hot standby態勢」指示で衛星製造企業とロケット提供企業が60時間で打ち上げ可能な待機態勢に入ることがまず求められ、「hot standby態勢」が完了後は、実際の打ち上げ指示から24時間以内の打ち上げ実施を目指していました

宇宙軍と契約した2企業は8月から「hot standby態勢」に入り、14日の打ち上げに向け求められていた「60時間」以内の58時間で待機態勢をとることに成功しました。この間に衛星企業「Millennium Space Systems」が衛星を自社保管場所から165マイル離れた加州のVandenberg宇宙基地に運び込み、衛星の最終チェックと衛星燃料充填を完了して打ち上げ企業「Firefly Aerospace」のロケットAlpha launch vehicleに搭載完了しました

宇宙軍と契約した2企業は8月から「hot standby態勢」に入り、14日の打ち上げに向け求められていた「60時間」以内の58時間で待機態勢をとることに成功しました。この間に衛星企業「Millennium Space Systems」が衛星を自社保管場所から165マイル離れた加州のVandenberg宇宙基地に運び込み、衛星の最終チェックと衛星燃料充填を完了して打ち上げ企業「Firefly Aerospace」のロケットAlpha launch vehicleに搭載完了しました

そして実際の打ち上げ指令から27時間後の9月14日に打ち上げが行われ、冷蔵庫ほどの大きさの衛星を低高度軌道(low-Earth orbit)に投入することに成功したとのことです。なお「Victus Nox」計画では、軌道投入後、48時間以内に衛星が所要の運用を開始することまでを求めています

続く準備第2弾の「Victus Haze」計画では、「hot standby態勢」指示で衛星製造企業とロケット提供企業に加え、地上管制センターも含め、「48時間以内」に打ち上げ可能な待機態勢に入ることがまず求められ、続く「alert態勢」指示で、「hot standby態勢」を30日間維持できる態勢確立を求められます。

続く準備第2弾の「Victus Haze」計画では、「hot standby態勢」指示で衛星製造企業とロケット提供企業に加え、地上管制センターも含め、「48時間以内」に打ち上げ可能な待機態勢に入ることがまず求められ、続く「alert態勢」指示で、「hot standby態勢」を30日間維持できる態勢確立を求められます。

そして、その後に出される「notice to launch」指示で、最終的に24時間以内に打上げ可能な態勢を確立を条件に、企業募集が8月24日から行われました(9月8日締め切り。結果未確認)

///////////////////////////////////////////

第1弾「Victus Nox」計画と第2弾の「Victus Haze」計画の理解やその差異の説明については、まんぐーすの理解に「怪しい」部分があります。ご注意ください

第1弾「Victus Nox」計画と第2弾の「Victus Haze」計画の理解やその差異の説明については、まんぐーすの理解に「怪しい」部分があります。ご注意ください

第1弾の「Victus Nox」計画の検討開始から、まだ1年経過していないとの「迅速」推進振りで、宇宙軍が国防省DIU等を巻き込んで進める優先度の高い取り組みです。民間企業の活躍が目覚ましい分野であり、引き続き基礎知識不十分ながら、見ていきたいと思います

Victus Nox計画を発展させたVictus Haze計画の企業募集

「24時間以内での緊急衛星打上を目指し」→https://holylandtokyo.com/2023/08/30/4992/

2019年の米空軍検討&調査

「24時間以内の緊急打ち上げへ」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2019-06-01

最近の宇宙軍動向と民間脅威レポート

「初のTargeting Squadron」→https://holylandtokyo.com/2023/08/23/4970/

「別の脅威レポート」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-04-15

「CSIS宇宙脅威レポート」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-04-14-3

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

衛星網緊急補完目指す「Victus Nox」計画の試験成功

次段階「Victus Haze」計画は24時間を地上センター含め

9月14日、米宇宙軍が計画する衛星緊急打ち上げ態勢確立のための準備第1弾「Victus Nox」計画に基づき、宇宙軍SSC(Space Systems Command)が昨年9月に契約した衛星企業「Millennium Space Systems」とロケット打ち上げ企業「Firefly Aerospace」が、指示から27時間での衛星打ち上げに成功し、従来記録の21日間を大幅に更新しました

9月14日、米宇宙軍が計画する衛星緊急打ち上げ態勢確立のための準備第1弾「Victus Nox」計画に基づき、宇宙軍SSC(Space Systems Command)が昨年9月に契約した衛星企業「Millennium Space Systems」とロケット打ち上げ企業「Firefly Aerospace」が、指示から27時間での衛星打ち上げに成功し、従来記録の21日間を大幅に更新しました衛星システム対する脅威は年々高まり、ロシアや中国は地上発射型で軌道上衛星を直接攻撃する兵器や衛星を無効化する物体を射出する衛星、宇宙空間で他の衛星をロボットアームで捕獲する能力を持つ衛星を試験した等と言われていますが、

このような対衛星兵器の攻撃を受け被害が出た場合にも、迅速に「代替衛星」を投入することができれば、宇宙能力全体に穴をあけること無く任務が継続できることから、そのための様々な検討が米国防省内で継続的に実施されており、今回の「Victus Nox」計画の契約が22年9月に、続く「Victus Haze」計画の企業募集が今年8月に開始されたところです

このような対衛星兵器の攻撃を受け被害が出た場合にも、迅速に「代替衛星」を投入することができれば、宇宙能力全体に穴をあけること無く任務が継続できることから、そのための様々な検討が米国防省内で継続的に実施されており、今回の「Victus Nox」計画の契約が22年9月に、続く「Victus Haze」計画の企業募集が今年8月に開始されたところです準備第1弾「Victus Nox」計画では、宇宙軍からの「hot standby態勢」指示で衛星製造企業とロケット提供企業が60時間で打ち上げ可能な待機態勢に入ることがまず求められ、「hot standby態勢」が完了後は、実際の打ち上げ指示から24時間以内の打ち上げ実施を目指していました

宇宙軍と契約した2企業は8月から「hot standby態勢」に入り、14日の打ち上げに向け求められていた「60時間」以内の58時間で待機態勢をとることに成功しました。この間に衛星企業「Millennium Space Systems」が衛星を自社保管場所から165マイル離れた加州のVandenberg宇宙基地に運び込み、衛星の最終チェックと衛星燃料充填を完了して打ち上げ企業「Firefly Aerospace」のロケットAlpha launch vehicleに搭載完了しました

宇宙軍と契約した2企業は8月から「hot standby態勢」に入り、14日の打ち上げに向け求められていた「60時間」以内の58時間で待機態勢をとることに成功しました。この間に衛星企業「Millennium Space Systems」が衛星を自社保管場所から165マイル離れた加州のVandenberg宇宙基地に運び込み、衛星の最終チェックと衛星燃料充填を完了して打ち上げ企業「Firefly Aerospace」のロケットAlpha launch vehicleに搭載完了しましたそして実際の打ち上げ指令から27時間後の9月14日に打ち上げが行われ、冷蔵庫ほどの大きさの衛星を低高度軌道(low-Earth orbit)に投入することに成功したとのことです。なお「Victus Nox」計画では、軌道投入後、48時間以内に衛星が所要の運用を開始することまでを求めています