手作り感アリアリの露軍前線無人輸送車が話題 [ふと考えること]

無人機監視の網をすり抜け塹壕兵士に物資供給

露前線部隊@ウクライナ撮影の映像公開で話題に

ドローン監視で補給輸送部隊が活動不能な現代戦場

12月4日、ウクライナ南東部Avdiivka地域で活動中と思われるロシア軍部隊が撮影したと言われる映像がロシア御用メディア「Telegram」から公開され、手作り感満載の小型無人物資輸送車両が、最前線の塹壕を死守するロシア軍兵士に、ウクライナ側の攻撃をかいくぐりつつ補給物資を届ける様子が西側SNS上で話題となっています

12月4日、ウクライナ南東部Avdiivka地域で活動中と思われるロシア軍部隊が撮影したと言われる映像がロシア御用メディア「Telegram」から公開され、手作り感満載の小型無人物資輸送車両が、最前線の塹壕を死守するロシア軍兵士に、ウクライナ側の攻撃をかいくぐりつつ補給物資を届ける様子が西側SNS上で話題となっています

手作り感満載の小型無人物資輸送車両は、長さ1.5m、幅1.2m、高さ40㎝程の大きさで、両端のキャタピラで前進する地を這うようなシンプルなもので、車両上面の平らな部分に補給物資を乗せて移動する構造ですが、映像からはロシア兵士がタブレット型端末で操作する様子も少し伺うことができます

米国の複数の専門家は「明らかに兵器工場で量産されたものではなく、市販部品や部隊が保有するありあわせの部品を組み合わせた感が漂うシンプルな無人車両であるが、現場のニーズを反映して機能を絞り込んだシンプルな構造と操作性で大きな戦力となっていることが伺える」とコメントしています。

米国の複数の専門家は「明らかに兵器工場で量産されたものではなく、市販部品や部隊が保有するありあわせの部品を組み合わせた感が漂うシンプルな無人車両であるが、現場のニーズを反映して機能を絞り込んだシンプルな構造と操作性で大きな戦力となっていることが伺える」とコメントしています。

また、「常続的な無人機による上空からの監視と、無人偵察機からの情報を迅速に入手して目標照準に活用する火砲部隊との連携が洗練され、ウクライナの戦場では前線部隊に有人輸送部隊が補給物資を届けることが極めて困難になりつつ事を示している」ともコメントしています

公開された映像は、複数のタイプの無人車両が、様々な場所で、様々な部隊と活動する様子を記録していますが、負傷兵を他の兵士が撤退させる映像も無人車両映像の合間に含まれていることから、負傷兵の輸送に活用した証拠映像はないものの、現場で負傷兵後送に活用されている可能性は十分にあると専門家は指摘しています

公開された映像は、複数のタイプの無人車両が、様々な場所で、様々な部隊と活動する様子を記録していますが、負傷兵を他の兵士が撤退させる映像も無人車両映像の合間に含まれていることから、負傷兵の輸送に活用した証拠映像はないものの、現場で負傷兵後送に活用されている可能性は十分にあると専門家は指摘しています

//////////////////////////////////////////////

第44ライフル旅団撮影と推測の無人輸送車両映像

https://twitter.com/i/status/1731374614071165077

例えば、ウクライナ軍前線部隊から西側への支援要望の中に、小型無人機対処用に、現在前線兵士が装備しているライフル銃に簡単に装着可能な、「人工知能活用の手振れ補正機能」付の照準用スコープが欲しいとの要望が多数上がってきているようで、スマホや家庭用ビデオ撮影カメラで「手振れ補正機能」を使い慣れた世代からの現場の声として注目されています

小型無人機対処は米国防省が最優先課題として取り組んでおり、レーザー兵器、電磁パルス兵器、機関銃タイプやレーダー照準タイプ、網で無効化する方式など様々な新兵器が企業から提案されていますが、やはり現場の声を聴くことも極めて重要だと考えさせられます。いつの時代にも、現場の様子は異なれど、手っ取り早い&効果的なアイディアは現場の声から生まれるような気がします。この「手作り感満載の」小型無人輸送車両を見て改めてそう感じました

小型無人機対処は米国防省が最優先課題として取り組んでおり、レーザー兵器、電磁パルス兵器、機関銃タイプやレーダー照準タイプ、網で無効化する方式など様々な新兵器が企業から提案されていますが、やはり現場の声を聴くことも極めて重要だと考えさせられます。いつの時代にも、現場の様子は異なれど、手っ取り早い&効果的なアイディアは現場の声から生まれるような気がします。この「手作り感満載の」小型無人輸送車両を見て改めてそう感じました

米陸軍ウクライナの教訓

「米陸軍が評価中の様々な教訓」→https://holylandtokyo.com/2023/10/13/5129/

「22年6月:米陸軍首脳が教訓を」→https://holylandtokyo.com/2022/06/01/3245/

様々な視点からウの教訓

「世界初の対無人機等の防空兵器消耗戦」→https://holylandtokyo.com/2023/01/27/4220/

「イラン製無人機が猛威」→https://holylandtokyo.com/2022/10/20/3787/

「アジア太平洋への教訓は兵站」→https://holylandtokyo.com/2022/06/17/3358/

「SpaceXに学べ」→https://holylandtokyo.com/2022/04/22/3173/

「ウで戦闘機による制空の時代は終わる」→https://holylandtokyo.com/2022/02/09/2703/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

露前線部隊@ウクライナ撮影の映像公開で話題に

ドローン監視で補給輸送部隊が活動不能な現代戦場

12月4日、ウクライナ南東部Avdiivka地域で活動中と思われるロシア軍部隊が撮影したと言われる映像がロシア御用メディア「Telegram」から公開され、手作り感満載の小型無人物資輸送車両が、最前線の塹壕を死守するロシア軍兵士に、ウクライナ側の攻撃をかいくぐりつつ補給物資を届ける様子が西側SNS上で話題となっています

12月4日、ウクライナ南東部Avdiivka地域で活動中と思われるロシア軍部隊が撮影したと言われる映像がロシア御用メディア「Telegram」から公開され、手作り感満載の小型無人物資輸送車両が、最前線の塹壕を死守するロシア軍兵士に、ウクライナ側の攻撃をかいくぐりつつ補給物資を届ける様子が西側SNS上で話題となっています手作り感満載の小型無人物資輸送車両は、長さ1.5m、幅1.2m、高さ40㎝程の大きさで、両端のキャタピラで前進する地を這うようなシンプルなもので、車両上面の平らな部分に補給物資を乗せて移動する構造ですが、映像からはロシア兵士がタブレット型端末で操作する様子も少し伺うことができます

米国の複数の専門家は「明らかに兵器工場で量産されたものではなく、市販部品や部隊が保有するありあわせの部品を組み合わせた感が漂うシンプルな無人車両であるが、現場のニーズを反映して機能を絞り込んだシンプルな構造と操作性で大きな戦力となっていることが伺える」とコメントしています。

米国の複数の専門家は「明らかに兵器工場で量産されたものではなく、市販部品や部隊が保有するありあわせの部品を組み合わせた感が漂うシンプルな無人車両であるが、現場のニーズを反映して機能を絞り込んだシンプルな構造と操作性で大きな戦力となっていることが伺える」とコメントしています。また、「常続的な無人機による上空からの監視と、無人偵察機からの情報を迅速に入手して目標照準に活用する火砲部隊との連携が洗練され、ウクライナの戦場では前線部隊に有人輸送部隊が補給物資を届けることが極めて困難になりつつ事を示している」ともコメントしています

公開された映像は、複数のタイプの無人車両が、様々な場所で、様々な部隊と活動する様子を記録していますが、負傷兵を他の兵士が撤退させる映像も無人車両映像の合間に含まれていることから、負傷兵の輸送に活用した証拠映像はないものの、現場で負傷兵後送に活用されている可能性は十分にあると専門家は指摘しています

公開された映像は、複数のタイプの無人車両が、様々な場所で、様々な部隊と活動する様子を記録していますが、負傷兵を他の兵士が撤退させる映像も無人車両映像の合間に含まれていることから、負傷兵の輸送に活用した証拠映像はないものの、現場で負傷兵後送に活用されている可能性は十分にあると専門家は指摘しています//////////////////////////////////////////////

第44ライフル旅団撮影と推測の無人輸送車両映像

https://twitter.com/i/status/1731374614071165077

例えば、ウクライナ軍前線部隊から西側への支援要望の中に、小型無人機対処用に、現在前線兵士が装備しているライフル銃に簡単に装着可能な、「人工知能活用の手振れ補正機能」付の照準用スコープが欲しいとの要望が多数上がってきているようで、スマホや家庭用ビデオ撮影カメラで「手振れ補正機能」を使い慣れた世代からの現場の声として注目されています

小型無人機対処は米国防省が最優先課題として取り組んでおり、レーザー兵器、電磁パルス兵器、機関銃タイプやレーダー照準タイプ、網で無効化する方式など様々な新兵器が企業から提案されていますが、やはり現場の声を聴くことも極めて重要だと考えさせられます。いつの時代にも、現場の様子は異なれど、手っ取り早い&効果的なアイディアは現場の声から生まれるような気がします。この「手作り感満載の」小型無人輸送車両を見て改めてそう感じました

小型無人機対処は米国防省が最優先課題として取り組んでおり、レーザー兵器、電磁パルス兵器、機関銃タイプやレーダー照準タイプ、網で無効化する方式など様々な新兵器が企業から提案されていますが、やはり現場の声を聴くことも極めて重要だと考えさせられます。いつの時代にも、現場の様子は異なれど、手っ取り早い&効果的なアイディアは現場の声から生まれるような気がします。この「手作り感満載の」小型無人輸送車両を見て改めてそう感じました米陸軍ウクライナの教訓

「米陸軍が評価中の様々な教訓」→https://holylandtokyo.com/2023/10/13/5129/

「22年6月:米陸軍首脳が教訓を」→https://holylandtokyo.com/2022/06/01/3245/

様々な視点からウの教訓

「世界初の対無人機等の防空兵器消耗戦」→https://holylandtokyo.com/2023/01/27/4220/

「イラン製無人機が猛威」→https://holylandtokyo.com/2022/10/20/3787/

「アジア太平洋への教訓は兵站」→https://holylandtokyo.com/2022/06/17/3358/

「SpaceXに学べ」→https://holylandtokyo.com/2022/04/22/3173/

「ウで戦闘機による制空の時代は終わる」→https://holylandtokyo.com/2022/02/09/2703/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

米議会で共和党が国防長官の年俸1ドル提案の泥仕合 [ふと考えること]

国防省の多様性やジェンダー政策担当幹部にも1ドル要求

2024年度予算の成立瀬戸際に時間無駄提案を連発の愚行

この記事を公開したタイミングで、10月1日から始まる米国の新年度用の2024年度予算が成立しているのか、とりあえずの暫定予算でお茶を濁しているのか、それとも1日の日曜日から米政府機関閉鎖が始まっているのか定かではありませんが、日本が偉そうに言える状態ではないものの、米議会の状況は混迷の度を深めています

この記事を公開したタイミングで、10月1日から始まる米国の新年度用の2024年度予算が成立しているのか、とりあえずの暫定予算でお茶を濁しているのか、それとも1日の日曜日から米政府機関閉鎖が始まっているのか定かではありませんが、日本が偉そうに言える状態ではないものの、米議会の状況は混迷の度を深めています

今日取り上げる9月27日付Defense-Newsは共和党の動向を伝えるのみで、民主党の問題には触れておらず片手落ちな点には目をつぶって頂くとして、最近行われた共和党大統領立候補者によるTV討論会に、支持率50%を超えるトランプ氏が一度も姿を見せず、その他の2位争い候補だけで「動物園状態のののしりあい」を見せられては、ため息も出ません

記事タイトルに挙げた「(年俸約3200万円の)国防長官給与を1ドル」に削減する提案を行ったのは、共和党のジョージア州選出Marjorie Taylor Green下院議員で、同議員は「アフガニスタンからの米軍の無秩序な撤退」や「軍の最近の兵員不足」等々を取り上げて政府や国防長官を激しく非難して国防長官給与削減を求め、

記事タイトルに挙げた「(年俸約3200万円の)国防長官給与を1ドル」に削減する提案を行ったのは、共和党のジョージア州選出Marjorie Taylor Green下院議員で、同議員は「アフガニスタンからの米軍の無秩序な撤退」や「軍の最近の兵員不足」等々を取り上げて政府や国防長官を激しく非難して国防長官給与削減を求め、

このほかにも国防省で「ダイバーシティやジェンダー問題」を担当する複数の幹部の給与を1ドルにする予算案提出し、27日に下院共和党案としての本議会提案を承認させており、その他にも別の共和党議員が大統領令で示されている気候変動対策の国防省による履行を禁じる法案を共和党案に仕立てているほか、海外で妊娠した女性兵士が米本土に帰国する旅費支給規則を停止する改正案も提出されています。

「ダイバーシティやジェンダー」との言葉にきな臭さを感じるまんぐーすは、これら共和党下院議員の気持ちも分からないではないですが、上記のような共和党下院提出法案は、民主党が多数を占める上院で通過する可能性はゼロに近く、10月1日(日)からの政府機関閉鎖や兵士への給与未払いが発生する土壇場において、適切な行動とは考えられません

「ダイバーシティやジェンダー」との言葉にきな臭さを感じるまんぐーすは、これら共和党下院議員の気持ちも分からないではないですが、上記のような共和党下院提出法案は、民主党が多数を占める上院で通過する可能性はゼロに近く、10月1日(日)からの政府機関閉鎖や兵士への給与未払いが発生する土壇場において、適切な行動とは考えられません

この記事を書きながら横目で見ている9月30日夜7時のNHKニュースは、共和党内の内部抗争で、投票を14回行っても議会内の委員長さえも決定できない「グダグダ」を報じていますが、ロシアや中国が「瀬戸際」にある千載一遇のチャンスを、みすみす逃しているような気がしてなりません。

中国やロシア独裁政権の限界や腐敗を、「メシウマ」のネタにYouTubeで見て楽しんでる間に、西側の柱となる国の土台が揺らぐ事態が差し迫っています。ため息も出ず、顔を伏せたくなるような状況です

中国やロシア独裁政権の限界や腐敗を、「メシウマ」のネタにYouTubeで見て楽しんでる間に、西側の柱となる国の土台が揺らぐ事態が差し迫っています。ため息も出ず、顔を伏せたくなるような状況です

民主党のリベラル政策にも「ついていけない危うさ」を感じるまんぐーすですが、共和党にはもう少し何とかして頂きたいものです。立派な議会提案もたくさんありますから。

米議会から国防省や米軍への要求

「無人機防御策を米軍に要求」→https://holylandtokyo.com/2023/06/29/4761/

「バカ高い極超音速兵器価格を試算」→https://holylandtokyo.com/2023/02/08/4261/

「希少アンチモンの備蓄要求」→https://holylandtokyo.com/2022/06/21/3379/

「レーザー兵器開発に懸念」→https://holylandtokyo.com/2021/09/24/2223/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

2024年度予算の成立瀬戸際に時間無駄提案を連発の愚行

この記事を公開したタイミングで、10月1日から始まる米国の新年度用の2024年度予算が成立しているのか、とりあえずの暫定予算でお茶を濁しているのか、それとも1日の日曜日から米政府機関閉鎖が始まっているのか定かではありませんが、日本が偉そうに言える状態ではないものの、米議会の状況は混迷の度を深めています

この記事を公開したタイミングで、10月1日から始まる米国の新年度用の2024年度予算が成立しているのか、とりあえずの暫定予算でお茶を濁しているのか、それとも1日の日曜日から米政府機関閉鎖が始まっているのか定かではありませんが、日本が偉そうに言える状態ではないものの、米議会の状況は混迷の度を深めています今日取り上げる9月27日付Defense-Newsは共和党の動向を伝えるのみで、民主党の問題には触れておらず片手落ちな点には目をつぶって頂くとして、最近行われた共和党大統領立候補者によるTV討論会に、支持率50%を超えるトランプ氏が一度も姿を見せず、その他の2位争い候補だけで「動物園状態のののしりあい」を見せられては、ため息も出ません

記事タイトルに挙げた「(年俸約3200万円の)国防長官給与を1ドル」に削減する提案を行ったのは、共和党のジョージア州選出Marjorie Taylor Green下院議員で、同議員は「アフガニスタンからの米軍の無秩序な撤退」や「軍の最近の兵員不足」等々を取り上げて政府や国防長官を激しく非難して国防長官給与削減を求め、

記事タイトルに挙げた「(年俸約3200万円の)国防長官給与を1ドル」に削減する提案を行ったのは、共和党のジョージア州選出Marjorie Taylor Green下院議員で、同議員は「アフガニスタンからの米軍の無秩序な撤退」や「軍の最近の兵員不足」等々を取り上げて政府や国防長官を激しく非難して国防長官給与削減を求め、このほかにも国防省で「ダイバーシティやジェンダー問題」を担当する複数の幹部の給与を1ドルにする予算案提出し、27日に下院共和党案としての本議会提案を承認させており、その他にも別の共和党議員が大統領令で示されている気候変動対策の国防省による履行を禁じる法案を共和党案に仕立てているほか、海外で妊娠した女性兵士が米本土に帰国する旅費支給規則を停止する改正案も提出されています。

「ダイバーシティやジェンダー」との言葉にきな臭さを感じるまんぐーすは、これら共和党下院議員の気持ちも分からないではないですが、上記のような共和党下院提出法案は、民主党が多数を占める上院で通過する可能性はゼロに近く、10月1日(日)からの政府機関閉鎖や兵士への給与未払いが発生する土壇場において、適切な行動とは考えられません

「ダイバーシティやジェンダー」との言葉にきな臭さを感じるまんぐーすは、これら共和党下院議員の気持ちも分からないではないですが、上記のような共和党下院提出法案は、民主党が多数を占める上院で通過する可能性はゼロに近く、10月1日(日)からの政府機関閉鎖や兵士への給与未払いが発生する土壇場において、適切な行動とは考えられませんこの記事を書きながら横目で見ている9月30日夜7時のNHKニュースは、共和党内の内部抗争で、投票を14回行っても議会内の委員長さえも決定できない「グダグダ」を報じていますが、ロシアや中国が「瀬戸際」にある千載一遇のチャンスを、みすみす逃しているような気がしてなりません。

中国やロシア独裁政権の限界や腐敗を、「メシウマ」のネタにYouTubeで見て楽しんでる間に、西側の柱となる国の土台が揺らぐ事態が差し迫っています。ため息も出ず、顔を伏せたくなるような状況です

中国やロシア独裁政権の限界や腐敗を、「メシウマ」のネタにYouTubeで見て楽しんでる間に、西側の柱となる国の土台が揺らぐ事態が差し迫っています。ため息も出ず、顔を伏せたくなるような状況です民主党のリベラル政策にも「ついていけない危うさ」を感じるまんぐーすですが、共和党にはもう少し何とかして頂きたいものです。立派な議会提案もたくさんありますから。

米議会から国防省や米軍への要求

「無人機防御策を米軍に要求」→https://holylandtokyo.com/2023/06/29/4761/

「バカ高い極超音速兵器価格を試算」→https://holylandtokyo.com/2023/02/08/4261/

「希少アンチモンの備蓄要求」→https://holylandtokyo.com/2022/06/21/3379/

「レーザー兵器開発に懸念」→https://holylandtokyo.com/2021/09/24/2223/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

米国映画「バービー」と「オッペンハイマー」と当時の原爆感 [ふと考えること]

最新米国映画から学ぶ「人間はそんなもんだよ」

映画「バービー」と「オッペンハイマー」を機に考える

今年の夏、米国で公開された映画「バービー」と原爆開発を描いた映画「オッペンハイマー」の2作のプロモーションのための裏工作か、米国を中心とするSNS上に、原爆やきのこ雲と映画のキャラクターを合わせたファンによるアートが多数投稿され、映画「バービー」のアメリカ公式X(旧ツイッター)が「忘れられない夏になりそう」などと返信する状況となっています。

今年の夏、米国で公開された映画「バービー」と原爆開発を描いた映画「オッペンハイマー」の2作のプロモーションのための裏工作か、米国を中心とするSNS上に、原爆やきのこ雲と映画のキャラクターを合わせたファンによるアートが多数投稿され、映画「バービー」のアメリカ公式X(旧ツイッター)が「忘れられない夏になりそう」などと返信する状況となっています。

これらの動きに対し、日本人から批判が上がり、日本の既存メディアが大いに取柄げたことから、配給するアメリカのワーナーブラザースが「無神経な投稿について後悔している」として「心からおわび申し上げる」と謝罪する事態となっています。

万国共通に「人間はそんなもんだよ」と考えるまんぐーすは、特に米国一般国民の2本の映画(概要も把握していません)やこれらへの米国を中心とするSNS投稿に、とやかく言うつもりは全くありませんが、

万国共通に「人間はそんなもんだよ」と考えるまんぐーすは、特に米国一般国民の2本の映画(概要も把握していません)やこれらへの米国を中心とするSNS投稿に、とやかく言うつもりは全くありませんが、

2017年2月の本ブログ記事を再掲載して、米国が核兵器開発に成功し、日本に使用してWW2に勝利した後の米国内の一般的雰囲気や、当時の核兵器を巡る幾つかの話題を振り返り、まんぐーすの「人間はそんなもんだよ」感をゴリ押ししたいと思います

残念ながら、記事の元ネタである「映像」は既に削除されていますが、内容を「5つの視点から」言葉でご紹介いたします

////////////////////////////////////////////////

2017年2月6日公開の記事

「5つの視点で学ぶ:核兵器」を再掲載

米軍事情報サイト「Military.com」が提供しているシリーズ「5 Things You Don't Know About」をまたまたご紹介します

米軍事情報サイト「Military.com」が提供しているシリーズ「5 Things You Don't Know About」をまたまたご紹介します

このシリーズは軍事装備品を映像と共に、5つの豆知識から学ぼうとするもので、これまで7つほどご紹介してきました。過去の記事は末尾をご覧下さい。

今日のテーマは「核兵器:Nuclear Weapons」で、2016年7月に作成されたものですが、いつものように同テーマに5つの話題でアプローチします。聞き取りの間違いにはご容赦を・・・

5つの視点は、旧ソ連核兵器の再利用、ラスベガスは核実験観光で儲けていた、未だに原因不明の核爆発、現在の核弾頭保有数、そして米軍核兵器を保管・使用可能な他国について です。

映像は約7分です(←陳謝、元サイトで削除済です)。

話題1:旧ソ連核兵器を米国は核燃料に

●米ソの戦略兵器削減交渉の結果、両国が核弾頭の削減に合意したが、あわせて旧ソ連の核弾頭を原子力発電のウラン燃料に転換し、米国内で使用するプロジェクトが1993年にスタートした

●1993年から2013年まで行われたこの「メガトンTOメガワット」プロジェクトにより、旧ソ連の核弾頭2万発が核燃料に転換され、米国の発電所で使用されている

話題2:ラスベガスは核実験観光で

●1951年から1963年の間に、ラスベガスから約65NM離れた核実験場で計200回の核実験が行われたが、これは3週間に一度の頻度であった。

●1951年から1963年の間に、ラスベガスから約65NM離れた核実験場で計200回の核実験が行われたが、これは3週間に一度の頻度であった。

●核実験によって発生する「キノコ雲」がラスベガスから視認できたので、「Atomic City」の名で町を宣伝し、カジノやホテルは「核実験キノコ雲見学」を売り物に観光客を集めたほか、

●当時ラスベガスには、核実験に参加する兵士を歓迎するネオンサインや、キノコ雲との記念撮影が人気で、「Atomicカクテル」まで現れた時代だった

話題3:未だに原因不明の核爆発

●核実験による大気汚染や「死の灰」が問題視され、やっと1963年に関係国で部分的核実験禁止条約が締結されて核実験が制限されるようになった

●核実験による大気汚染や「死の灰」が問題視され、やっと1963年に関係国で部分的核実験禁止条約が締結されて核実験が制限されるようになった

●これを受け、米国は監視衛星「ディーラー」等で核実験の監視体制を整えたが、そんな中で1979年9月にに原因不明の「閃光」「振動」等々が「インド洋」で観測され、その特定に全力を挙げた

●当時の米国情報機関は、諸情報から当該爆発が核実験だと断定したが、現在に至るまで、誰がこれを引き起こしたのかは不明のママである

話題4:各国の核弾頭保有数

●現在、世界には約16000発の核弾頭が存在している。最も多く保有しているのがロシアの7700発、ついで米国が7100発、フランスが3000発、以下、中国と英国が各250発等と言われている(まんぐーす注:合計があわないのですが、解説はそうなっています)

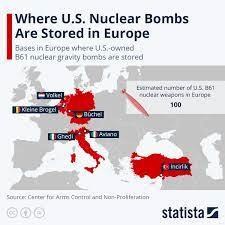

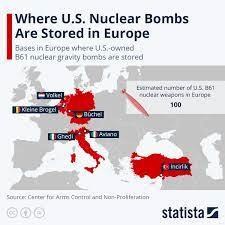

話題5:米軍核兵器を保管・使用可能な他国

●米国の核弾頭(戦術核兵器)が、以下のNATO諸国に分散保管されており、保管する各国は有事に米国の承認を得て、各国の戦闘爆撃機機に搭載して同兵器を使用できることになっている

●米国の核弾頭(戦術核兵器)が、以下のNATO諸国に分散保管されており、保管する各国は有事に米国の承認を得て、各国の戦闘爆撃機機に搭載して同兵器を使用できることになっている

●現在この形態の核弾頭を保管している国は、ドイツ、イタリア、ベルギー、トルコ、オランダの5カ国である。昨今のトルコ情勢の流動化を受け、トルコ保管の核兵器の安全性が最近議論になっている

//////////////////////////////////////////////////////

「核実験観光」ですか・・・時代に流れを感じますねぇ・・・

しかし、1979年9月の「なぞ」は何とかならないんでしょうか・・・・・・。誰か取り上げて欲しいですね・・・。イスラエルとか南アフリカとかが疑惑の対象らしいですが・・・

なかなか興味深い「5 Things You Don't Know About」シリーズでした!!!

映像で5つの視点から学ぶ

「米海軍」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-11-27

「米海軍潜水艦」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-11-26

「火炎放射器」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-04-11-2

「負傷者救出ヘリ」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-03-07

「B-2爆撃機」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-03-01

「AK-47ライフル」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-02-28

「原子力潜水艦」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-02-07-1

映像で見るシリーズ

「12㎏の兵器搭載地上ロボット」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-05-09

「防空&ミサイル防衛の融合IAMD」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-05-27-2

「威力強烈:AC-130」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-02-06

「CASの歴史を学ぶ」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-09-19

「イメージ中国軍の島嶼侵攻」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-09-06

「泣ける:帰還兵士と犬との再会」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-09-05

「レーザー兵器試験@ペルシャ湾」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-12-13

以上が「2017年2月6日公開の記事」です

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

映画「バービー」と「オッペンハイマー」を機に考える

今年の夏、米国で公開された映画「バービー」と原爆開発を描いた映画「オッペンハイマー」の2作のプロモーションのための裏工作か、米国を中心とするSNS上に、原爆やきのこ雲と映画のキャラクターを合わせたファンによるアートが多数投稿され、映画「バービー」のアメリカ公式X(旧ツイッター)が「忘れられない夏になりそう」などと返信する状況となっています。

今年の夏、米国で公開された映画「バービー」と原爆開発を描いた映画「オッペンハイマー」の2作のプロモーションのための裏工作か、米国を中心とするSNS上に、原爆やきのこ雲と映画のキャラクターを合わせたファンによるアートが多数投稿され、映画「バービー」のアメリカ公式X(旧ツイッター)が「忘れられない夏になりそう」などと返信する状況となっています。これらの動きに対し、日本人から批判が上がり、日本の既存メディアが大いに取柄げたことから、配給するアメリカのワーナーブラザースが「無神経な投稿について後悔している」として「心からおわび申し上げる」と謝罪する事態となっています。

万国共通に「人間はそんなもんだよ」と考えるまんぐーすは、特に米国一般国民の2本の映画(概要も把握していません)やこれらへの米国を中心とするSNS投稿に、とやかく言うつもりは全くありませんが、

万国共通に「人間はそんなもんだよ」と考えるまんぐーすは、特に米国一般国民の2本の映画(概要も把握していません)やこれらへの米国を中心とするSNS投稿に、とやかく言うつもりは全くありませんが、2017年2月の本ブログ記事を再掲載して、米国が核兵器開発に成功し、日本に使用してWW2に勝利した後の米国内の一般的雰囲気や、当時の核兵器を巡る幾つかの話題を振り返り、まんぐーすの「人間はそんなもんだよ」感をゴリ押ししたいと思います

残念ながら、記事の元ネタである「映像」は既に削除されていますが、内容を「5つの視点から」言葉でご紹介いたします

////////////////////////////////////////////////

2017年2月6日公開の記事

「5つの視点で学ぶ:核兵器」を再掲載

米軍事情報サイト「Military.com」が提供しているシリーズ「5 Things You Don't Know About」をまたまたご紹介します

米軍事情報サイト「Military.com」が提供しているシリーズ「5 Things You Don't Know About」をまたまたご紹介しますこのシリーズは軍事装備品を映像と共に、5つの豆知識から学ぼうとするもので、これまで7つほどご紹介してきました。過去の記事は末尾をご覧下さい。

今日のテーマは「核兵器:Nuclear Weapons」で、2016年7月に作成されたものですが、いつものように同テーマに5つの話題でアプローチします。聞き取りの間違いにはご容赦を・・・

5つの視点は、旧ソ連核兵器の再利用、ラスベガスは核実験観光で儲けていた、未だに原因不明の核爆発、現在の核弾頭保有数、そして米軍核兵器を保管・使用可能な他国について です。

映像は約7分です(←陳謝、元サイトで削除済です)。

話題1:旧ソ連核兵器を米国は核燃料に

●米ソの戦略兵器削減交渉の結果、両国が核弾頭の削減に合意したが、あわせて旧ソ連の核弾頭を原子力発電のウラン燃料に転換し、米国内で使用するプロジェクトが1993年にスタートした

●1993年から2013年まで行われたこの「メガトンTOメガワット」プロジェクトにより、旧ソ連の核弾頭2万発が核燃料に転換され、米国の発電所で使用されている

話題2:ラスベガスは核実験観光で

●1951年から1963年の間に、ラスベガスから約65NM離れた核実験場で計200回の核実験が行われたが、これは3週間に一度の頻度であった。

●1951年から1963年の間に、ラスベガスから約65NM離れた核実験場で計200回の核実験が行われたが、これは3週間に一度の頻度であった。●核実験によって発生する「キノコ雲」がラスベガスから視認できたので、「Atomic City」の名で町を宣伝し、カジノやホテルは「核実験キノコ雲見学」を売り物に観光客を集めたほか、

●当時ラスベガスには、核実験に参加する兵士を歓迎するネオンサインや、キノコ雲との記念撮影が人気で、「Atomicカクテル」まで現れた時代だった

話題3:未だに原因不明の核爆発

●核実験による大気汚染や「死の灰」が問題視され、やっと1963年に関係国で部分的核実験禁止条約が締結されて核実験が制限されるようになった

●核実験による大気汚染や「死の灰」が問題視され、やっと1963年に関係国で部分的核実験禁止条約が締結されて核実験が制限されるようになった●これを受け、米国は監視衛星「ディーラー」等で核実験の監視体制を整えたが、そんな中で1979年9月にに原因不明の「閃光」「振動」等々が「インド洋」で観測され、その特定に全力を挙げた

●当時の米国情報機関は、諸情報から当該爆発が核実験だと断定したが、現在に至るまで、誰がこれを引き起こしたのかは不明のママである

話題4:各国の核弾頭保有数

●現在、世界には約16000発の核弾頭が存在している。最も多く保有しているのがロシアの7700発、ついで米国が7100発、フランスが3000発、以下、中国と英国が各250発等と言われている(まんぐーす注:合計があわないのですが、解説はそうなっています)

話題5:米軍核兵器を保管・使用可能な他国

●米国の核弾頭(戦術核兵器)が、以下のNATO諸国に分散保管されており、保管する各国は有事に米国の承認を得て、各国の戦闘爆撃機機に搭載して同兵器を使用できることになっている

●米国の核弾頭(戦術核兵器)が、以下のNATO諸国に分散保管されており、保管する各国は有事に米国の承認を得て、各国の戦闘爆撃機機に搭載して同兵器を使用できることになっている●現在この形態の核弾頭を保管している国は、ドイツ、イタリア、ベルギー、トルコ、オランダの5カ国である。昨今のトルコ情勢の流動化を受け、トルコ保管の核兵器の安全性が最近議論になっている

//////////////////////////////////////////////////////

「核実験観光」ですか・・・時代に流れを感じますねぇ・・・

しかし、1979年9月の「なぞ」は何とかならないんでしょうか・・・・・・。誰か取り上げて欲しいですね・・・。イスラエルとか南アフリカとかが疑惑の対象らしいですが・・・

なかなか興味深い「5 Things You Don't Know About」シリーズでした!!!

映像で5つの視点から学ぶ

「米海軍」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-11-27

「米海軍潜水艦」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-11-26

「火炎放射器」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-04-11-2

「負傷者救出ヘリ」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-03-07

「B-2爆撃機」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-03-01

「AK-47ライフル」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-02-28

「原子力潜水艦」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-02-07-1

映像で見るシリーズ

「12㎏の兵器搭載地上ロボット」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-05-09

「防空&ミサイル防衛の融合IAMD」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-05-27-2

「威力強烈:AC-130」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-02-06

「CASの歴史を学ぶ」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-09-19

「イメージ中国軍の島嶼侵攻」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-09-06

「泣ける:帰還兵士と犬との再会」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-09-05

「レーザー兵器試験@ペルシャ湾」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-12-13

以上が「2017年2月6日公開の記事」です

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

エリザベス女王と軍隊を5つの話題で [ふと考えること]

約71年間に渡り英国軍の最高指揮官

WW2中は車両整備員&運転手として従軍

英国王室の女性で唯一の軍隊経験者

英国時間の9月8日、英国のエリザベス女王がお亡くなりになりました。1926年4月生まれの96歳で、25歳(1952年2月)で英国女王に即位され、70年に渡り国家元首として、そして英国軍最高司令官としての務めを果たされてのご逝去でした。謹んでお悔やみ申し上げます。

英国時間の9月8日、英国のエリザベス女王がお亡くなりになりました。1926年4月生まれの96歳で、25歳(1952年2月)で英国女王に即位され、70年に渡り国家元首として、そして英国軍最高司令官としての務めを果たされてのご逝去でした。謹んでお悔やみ申し上げます。

9日付Military.comが「皆さんが知らないだろうエリザベス女王と軍隊にまつわる5つの話」との記事を掲載し、エリザベス女王と軍隊との関りについて取り上げていますので、国家の象徴的な立場にある「ロイヤルファミリー」と国家の基本機能(外交、警察、国防)の一つであるでる国防を担う軍隊との関係を考える機会としてご紹介します。

1.英国軍最高司令官を最も長く務めた人物

●英国を統治する最高責任者(The sovereign of the United Kingdom)である女王を約71年間勤められたエリザベス女王は、同時に英国軍最高司令官の任務を同期間果たされたこととなり、英国史上最長期間の最高指揮官在位となった。

●英国を統治する最高責任者(The sovereign of the United Kingdom)である女王を約71年間勤められたエリザベス女王は、同時に英国軍最高司令官の任務を同期間果たされたこととなり、英国史上最長期間の最高指揮官在位となった。

●もちろんこの間、英国首相に実質的な采配を委ねながらも、重要な政策や人事の承認を行った

2.英国王室の女性で唯一軍隊経験のあった人物

●第2次世界大戦が激化し、ドイツ軍によるロンドン空襲が激しくなった頃、王室ではエリザベス王女(Princess)をカナダに避難させる案も浮上したが、国王の特別扱いはしないとの方針の下、英国軍組織で市民生活を支援するATS(Auxiliary Territorial Service)に19歳で加わり、車両整備士&運転手として勤務した

3.連合国がドイツに勝利した日は群衆と共に

●1945年5月8日、連合国がドイツに勝利した日に、英国民は皆が通りに出て勝利を祝うことになっていたが、エリザベス王女とマーガレット王女はコッソリ宮殿を抜け出し、群衆と共に勝利を祝った

●1945年5月8日、連合国がドイツに勝利した日に、英国民は皆が通りに出て勝利を祝うことになっていたが、エリザベス王女とマーガレット王女はコッソリ宮殿を抜け出し、群衆と共に勝利を祝った

●一応、王女は両親に許可を得ようとしたが、群衆に見つかって騒ぎになることを恐れた両親に反対された。しかし反対を押し切り、コッソリ宮殿から抜け出した

4.軍隊時代の運転手経験でサウジ皇太子とドライブ

●2003年(女王が77歳当時)にサウジのアブドラ皇太子が訪英した際、スコットランドのBalmoral宮殿を女王が案内することとなったが、宮殿の広大な敷地を女王自ら運転して案内した

●当時サウジでは女性の運転が許可されていなかったが、女王は案内や運転間、サウジ皇太子に女性でもしっかり運転できるとの主張を語り続けた・・・と伝えられている

5.米軍の英国統治グレナダ侵攻には激怒した

●女王(50代後半当時)とレーガン大統領は極めて親密な関係で、ナンシー大統領夫人も交えてカリフォルニアの牧場に滞在したこともあるぐらいだった

●女王(50代後半当時)とレーガン大統領は極めて親密な関係で、ナンシー大統領夫人も交えてカリフォルニアの牧場に滞在したこともあるぐらいだった

●しかし、1983年に英国が統治する(女王が統治する)カリブ海の島国グレナダに、米軍が米国人学生保護のため介入した「Urgent Fury作戦」に女王が激怒した・・と伝えられている

●作戦は4日間で終了したが、その2年後に同島を訪問した女王は、当時の米国による作戦を指示する声明を発表している

/////////////////////////////////////////////////////

英国王室では伝統的に男子は英軍に勤務することとなっており、ウィリアム王子は陸軍士官学校卒業後、海軍と空軍士官学校でも教育を受け陸海空3軍の階級を保持して、英軍の戦闘ヘリパイロットとして勤務しています。インド洋の沿岸地域パトロール飛行の際、麻薬密輸船を発見して拿捕に貢献したこともあります。

英国王室では伝統的に男子は英軍に勤務することとなっており、ウィリアム王子は陸軍士官学校卒業後、海軍と空軍士官学校でも教育を受け陸海空3軍の階級を保持して、英軍の戦闘ヘリパイロットとして勤務しています。インド洋の沿岸地域パトロール飛行の際、麻薬密輸船を発見して拿捕に貢献したこともあります。

王室から抜けたヘンリー王子も陸軍士官学校卒業後に騎兵連隊に配属され、極秘で2007年末頃からアフガニスタンで相当に危険な前線航空統制官(航空攻撃機や爆弾を最前線の目標に誘導する任務)に従事していたと米メディアにスクープ報道されたことがありました

その他、フォークランド紛争にアンドリュー王子が参戦したこともあり、ノブレス・オブリージュ(仏語: noblesse oblige:高貴さには義務を伴う)との言葉が意味する、財産、権力、社会的地位の保持には義務が伴う・・・ことを伝統的に受け継いでいるのが英国王室だということです。ご参考まで

その他、フォークランド紛争にアンドリュー王子が参戦したこともあり、ノブレス・オブリージュ(仏語: noblesse oblige:高貴さには義務を伴う)との言葉が意味する、財産、権力、社会的地位の保持には義務が伴う・・・ことを伝統的に受け継いでいるのが英国王室だということです。ご参考まで

ところで・・・英国国歌「神よ女王陛下を守り給え(God Save the Queen)」は、Queenが「King」に変わったそうです・・・。

日本人なら一度は訪れて頂きたい・・・

「皇室の菩提寺である泉涌寺」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2014-02-27-1

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1

WW2中は車両整備員&運転手として従軍

英国王室の女性で唯一の軍隊経験者

英国時間の9月8日、英国のエリザベス女王がお亡くなりになりました。1926年4月生まれの96歳で、25歳(1952年2月)で英国女王に即位され、70年に渡り国家元首として、そして英国軍最高司令官としての務めを果たされてのご逝去でした。謹んでお悔やみ申し上げます。

英国時間の9月8日、英国のエリザベス女王がお亡くなりになりました。1926年4月生まれの96歳で、25歳(1952年2月)で英国女王に即位され、70年に渡り国家元首として、そして英国軍最高司令官としての務めを果たされてのご逝去でした。謹んでお悔やみ申し上げます。9日付Military.comが「皆さんが知らないだろうエリザベス女王と軍隊にまつわる5つの話」との記事を掲載し、エリザベス女王と軍隊との関りについて取り上げていますので、国家の象徴的な立場にある「ロイヤルファミリー」と国家の基本機能(外交、警察、国防)の一つであるでる国防を担う軍隊との関係を考える機会としてご紹介します。

1.英国軍最高司令官を最も長く務めた人物

●英国を統治する最高責任者(The sovereign of the United Kingdom)である女王を約71年間勤められたエリザベス女王は、同時に英国軍最高司令官の任務を同期間果たされたこととなり、英国史上最長期間の最高指揮官在位となった。

●英国を統治する最高責任者(The sovereign of the United Kingdom)である女王を約71年間勤められたエリザベス女王は、同時に英国軍最高司令官の任務を同期間果たされたこととなり、英国史上最長期間の最高指揮官在位となった。●もちろんこの間、英国首相に実質的な采配を委ねながらも、重要な政策や人事の承認を行った

2.英国王室の女性で唯一軍隊経験のあった人物

●第2次世界大戦が激化し、ドイツ軍によるロンドン空襲が激しくなった頃、王室ではエリザベス王女(Princess)をカナダに避難させる案も浮上したが、国王の特別扱いはしないとの方針の下、英国軍組織で市民生活を支援するATS(Auxiliary Territorial Service)に19歳で加わり、車両整備士&運転手として勤務した

3.連合国がドイツに勝利した日は群衆と共に

●1945年5月8日、連合国がドイツに勝利した日に、英国民は皆が通りに出て勝利を祝うことになっていたが、エリザベス王女とマーガレット王女はコッソリ宮殿を抜け出し、群衆と共に勝利を祝った

●1945年5月8日、連合国がドイツに勝利した日に、英国民は皆が通りに出て勝利を祝うことになっていたが、エリザベス王女とマーガレット王女はコッソリ宮殿を抜け出し、群衆と共に勝利を祝った●一応、王女は両親に許可を得ようとしたが、群衆に見つかって騒ぎになることを恐れた両親に反対された。しかし反対を押し切り、コッソリ宮殿から抜け出した

4.軍隊時代の運転手経験でサウジ皇太子とドライブ

●2003年(女王が77歳当時)にサウジのアブドラ皇太子が訪英した際、スコットランドのBalmoral宮殿を女王が案内することとなったが、宮殿の広大な敷地を女王自ら運転して案内した

●当時サウジでは女性の運転が許可されていなかったが、女王は案内や運転間、サウジ皇太子に女性でもしっかり運転できるとの主張を語り続けた・・・と伝えられている

5.米軍の英国統治グレナダ侵攻には激怒した

●女王(50代後半当時)とレーガン大統領は極めて親密な関係で、ナンシー大統領夫人も交えてカリフォルニアの牧場に滞在したこともあるぐらいだった

●女王(50代後半当時)とレーガン大統領は極めて親密な関係で、ナンシー大統領夫人も交えてカリフォルニアの牧場に滞在したこともあるぐらいだった●しかし、1983年に英国が統治する(女王が統治する)カリブ海の島国グレナダに、米軍が米国人学生保護のため介入した「Urgent Fury作戦」に女王が激怒した・・と伝えられている

●作戦は4日間で終了したが、その2年後に同島を訪問した女王は、当時の米国による作戦を指示する声明を発表している

/////////////////////////////////////////////////////

英国王室では伝統的に男子は英軍に勤務することとなっており、ウィリアム王子は陸軍士官学校卒業後、海軍と空軍士官学校でも教育を受け陸海空3軍の階級を保持して、英軍の戦闘ヘリパイロットとして勤務しています。インド洋の沿岸地域パトロール飛行の際、麻薬密輸船を発見して拿捕に貢献したこともあります。

英国王室では伝統的に男子は英軍に勤務することとなっており、ウィリアム王子は陸軍士官学校卒業後、海軍と空軍士官学校でも教育を受け陸海空3軍の階級を保持して、英軍の戦闘ヘリパイロットとして勤務しています。インド洋の沿岸地域パトロール飛行の際、麻薬密輸船を発見して拿捕に貢献したこともあります。王室から抜けたヘンリー王子も陸軍士官学校卒業後に騎兵連隊に配属され、極秘で2007年末頃からアフガニスタンで相当に危険な前線航空統制官(航空攻撃機や爆弾を最前線の目標に誘導する任務)に従事していたと米メディアにスクープ報道されたことがありました

その他、フォークランド紛争にアンドリュー王子が参戦したこともあり、ノブレス・オブリージュ(仏語: noblesse oblige:高貴さには義務を伴う)との言葉が意味する、財産、権力、社会的地位の保持には義務が伴う・・・ことを伝統的に受け継いでいるのが英国王室だということです。ご参考まで

その他、フォークランド紛争にアンドリュー王子が参戦したこともあり、ノブレス・オブリージュ(仏語: noblesse oblige:高貴さには義務を伴う)との言葉が意味する、財産、権力、社会的地位の保持には義務が伴う・・・ことを伝統的に受け継いでいるのが英国王室だということです。ご参考までところで・・・英国国歌「神よ女王陛下を守り給え(God Save the Queen)」は、Queenが「King」に変わったそうです・・・。

日本人なら一度は訪れて頂きたい・・・

「皇室の菩提寺である泉涌寺」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2014-02-27-1

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1

米軍退役軍人の1/3が刑務所のお世話になる現実 [ふと考えること]

元国防長官2名を含む民間研究チームが対策検討へ

退役軍人以外も1/5以下程度が刑務所経験との米国社会だが

戦場でのストレス、除隊後の社会復帰支援等の問題を分析へ

8月23日、犯罪に関する社会問題を研究する米シンクタンクCCJ(Council on Criminal Justice)が、退役軍人の約1/3が生涯に一度以上逮捕されたり刑務所行になるとの衝撃的な統計データを明らかにし、元国防長官2名を含む15名のチームを編成して原因分析と対策検討研究を行うと発表しました

8月23日、犯罪に関する社会問題を研究する米シンクタンクCCJ(Council on Criminal Justice)が、退役軍人の約1/3が生涯に一度以上逮捕されたり刑務所行になるとの衝撃的な統計データを明らかにし、元国防長官2名を含む15名のチームを編成して原因分析と対策検討研究を行うと発表しました

「退役軍人の約1/3が生涯に一度以上逮捕されたり刑務所行になる」との統計に加え、「退役軍人以外の人が生涯に一度以上逮捕されたり刑務所行になる比率は2割以下程度」との同シンクタンクの発表データも衝撃的で、米国社会のゆがんだ側面を突き付けられた気がしますが、本日の話題は「退役軍人の犯罪率が、それ以外の人より高い」ことへの分析と対策検討が民間シンクタンクで始まるとのニュースです

米司法省公表のデータによると、退役軍人の刑務所収監者は、2016年に10万7400名だったところ、2021年には18万1500名に増加しており、98%が男性で半数が陸軍出身とのことですが、米退役軍人省や国防省や米軍だけでなく、米国社会全体にとって大きな問題となっているようです

米司法省公表のデータによると、退役軍人の刑務所収監者は、2016年に10万7400名だったところ、2021年には18万1500名に増加しており、98%が男性で半数が陸軍出身とのことですが、米退役軍人省や国防省や米軍だけでなく、米国社会全体にとって大きな問題となっているようです

15名の検討チームは、ヘーゲル元国防長官(Chuck Hagel)が取りまとめ役となり、パネッタ元国防長官(Leon Panetta)、元海兵隊先任軍曹、ジョージア州最高裁判所裁判長、逮捕歴のある退役軍人2名などで構成され、ヘーゲル氏は「退役軍人が法を犯す原因となるリスク要因の分析だけでなく、除隊した兵士が一般社会に円滑に移行するにはどうしたらよいかや、犯罪を犯した退役軍人を司法制度がどのように扱うべきかについても検討したい」とコメントを出しています

シンクタンクCCJによれば、退役軍人が犯罪を犯す背景は多様多岐にわたり、前線での戦闘経験から来る脳へのダメージやストレスからくる後遺症、軍内での規律違反が原因で除隊の場合に社会復帰への支援がないこと、また退役後の社会復帰支援メカニズムに一貫性が無い点などなどが存在し、

シンクタンクCCJによれば、退役軍人が犯罪を犯す背景は多様多岐にわたり、前線での戦闘経験から来る脳へのダメージやストレスからくる後遺症、軍内での規律違反が原因で除隊の場合に社会復帰への支援がないこと、また退役後の社会復帰支援メカニズムに一貫性が無い点などなどが存在し、

米陸軍や海軍が、軍勤務により生じた脳ダメージやメンタル障害を抱える退役軍人による犯罪行為に関する分析や対策検討に近年着手しているものの、包括的な分析や対応は不十分だとの問題認識をCCJは持っているようです

米国社会全体で取り組む必要がある根の深い問題で、退役軍人犯罪者が激増している点からも喫緊の課題だと思いますが、格差拡大が著しく、経済見通しも明るくない中、大変重い問題です。ヘーゲル&パネッタ両国防長官経験者が検討メンバーを引き受けた心意気と、米国社会の復元力に期待したいと思います

米国社会全体で取り組む必要がある根の深い問題で、退役軍人犯罪者が激増している点からも喫緊の課題だと思いますが、格差拡大が著しく、経済見通しも明るくない中、大変重い問題です。ヘーゲル&パネッタ両国防長官経験者が検討メンバーを引き受けた心意気と、米国社会の復元力に期待したいと思います

大昔の退役軍人関連記事

「退役軍人省と協力し自殺防止」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2012-06-25

「退役軍人の自殺防止策」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2009-06-23

パネッタ長官関連記事70本

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/archive/c2301808881-1

ヘーゲル長官関連記事54本

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/archive/c2303720019-1

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1

退役軍人以外も1/5以下程度が刑務所経験との米国社会だが

戦場でのストレス、除隊後の社会復帰支援等の問題を分析へ

8月23日、犯罪に関する社会問題を研究する米シンクタンクCCJ(Council on Criminal Justice)が、退役軍人の約1/3が生涯に一度以上逮捕されたり刑務所行になるとの衝撃的な統計データを明らかにし、元国防長官2名を含む15名のチームを編成して原因分析と対策検討研究を行うと発表しました

8月23日、犯罪に関する社会問題を研究する米シンクタンクCCJ(Council on Criminal Justice)が、退役軍人の約1/3が生涯に一度以上逮捕されたり刑務所行になるとの衝撃的な統計データを明らかにし、元国防長官2名を含む15名のチームを編成して原因分析と対策検討研究を行うと発表しました「退役軍人の約1/3が生涯に一度以上逮捕されたり刑務所行になる」との統計に加え、「退役軍人以外の人が生涯に一度以上逮捕されたり刑務所行になる比率は2割以下程度」との同シンクタンクの発表データも衝撃的で、米国社会のゆがんだ側面を突き付けられた気がしますが、本日の話題は「退役軍人の犯罪率が、それ以外の人より高い」ことへの分析と対策検討が民間シンクタンクで始まるとのニュースです

米司法省公表のデータによると、退役軍人の刑務所収監者は、2016年に10万7400名だったところ、2021年には18万1500名に増加しており、98%が男性で半数が陸軍出身とのことですが、米退役軍人省や国防省や米軍だけでなく、米国社会全体にとって大きな問題となっているようです

米司法省公表のデータによると、退役軍人の刑務所収監者は、2016年に10万7400名だったところ、2021年には18万1500名に増加しており、98%が男性で半数が陸軍出身とのことですが、米退役軍人省や国防省や米軍だけでなく、米国社会全体にとって大きな問題となっているようです15名の検討チームは、ヘーゲル元国防長官(Chuck Hagel)が取りまとめ役となり、パネッタ元国防長官(Leon Panetta)、元海兵隊先任軍曹、ジョージア州最高裁判所裁判長、逮捕歴のある退役軍人2名などで構成され、ヘーゲル氏は「退役軍人が法を犯す原因となるリスク要因の分析だけでなく、除隊した兵士が一般社会に円滑に移行するにはどうしたらよいかや、犯罪を犯した退役軍人を司法制度がどのように扱うべきかについても検討したい」とコメントを出しています

シンクタンクCCJによれば、退役軍人が犯罪を犯す背景は多様多岐にわたり、前線での戦闘経験から来る脳へのダメージやストレスからくる後遺症、軍内での規律違反が原因で除隊の場合に社会復帰への支援がないこと、また退役後の社会復帰支援メカニズムに一貫性が無い点などなどが存在し、

シンクタンクCCJによれば、退役軍人が犯罪を犯す背景は多様多岐にわたり、前線での戦闘経験から来る脳へのダメージやストレスからくる後遺症、軍内での規律違反が原因で除隊の場合に社会復帰への支援がないこと、また退役後の社会復帰支援メカニズムに一貫性が無い点などなどが存在し、米陸軍や海軍が、軍勤務により生じた脳ダメージやメンタル障害を抱える退役軍人による犯罪行為に関する分析や対策検討に近年着手しているものの、包括的な分析や対応は不十分だとの問題認識をCCJは持っているようです

米国社会全体で取り組む必要がある根の深い問題で、退役軍人犯罪者が激増している点からも喫緊の課題だと思いますが、格差拡大が著しく、経済見通しも明るくない中、大変重い問題です。ヘーゲル&パネッタ両国防長官経験者が検討メンバーを引き受けた心意気と、米国社会の復元力に期待したいと思います

米国社会全体で取り組む必要がある根の深い問題で、退役軍人犯罪者が激増している点からも喫緊の課題だと思いますが、格差拡大が著しく、経済見通しも明るくない中、大変重い問題です。ヘーゲル&パネッタ両国防長官経験者が検討メンバーを引き受けた心意気と、米国社会の復元力に期待したいと思います大昔の退役軍人関連記事

「退役軍人省と協力し自殺防止」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2012-06-25

「退役軍人の自殺防止策」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2009-06-23

パネッタ長官関連記事70本

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/archive/c2301808881-1

ヘーゲル長官関連記事54本

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/archive/c2303720019-1

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1

80年前の真珠湾を振り返る季節に [ふと考えること]

80年前の真珠湾を振り返る季節に

5年前の記事ですが

今も米軍歴史教材である日系人部隊442連隊を学ぶ

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

2016年12月28日朝、安倍首相とオバマ大統領がそろって真珠湾を訪れ、それぞれの所信を語って同盟関係の発展を期す契機としました。

2016年12月28日朝、安倍首相とオバマ大統領がそろって真珠湾を訪れ、それぞれの所信を語って同盟関係の発展を期す契機としました。

私が約10年前に戦艦アリゾナメモリアルを訪れた際も多くの人が訪れており、船で慰霊施設に渡るのに時間によっては2~3時間待ちが普通だと伺いました

陸地側の施設には真珠湾攻撃の展示資料館が設置されていましたが、淡々と史実を伝え、攻撃した日本軍側の事も驚くほど丁寧に紹介していたことが印象に残っています

今回の安倍総理の訪問を通じ、当時のハワイ在住日系人が遭遇した運命や厳しい現実を伝える報道も行われましたが、同時に現在のハワイ州知事が日系人であることなど、日系人の活躍が紹介されたのは良い相乗効果と言えましょう

ただ、既に両国首脳の真珠湾訪問への思いは大きく報じられていますが、オバマ大統領が政治の道を志すに至った過程で、少なからぬ影響を与えたのが日系人であったことはほとんど知られていないと思います。

ただ、既に両国首脳の真珠湾訪問への思いは大きく報じられていますが、オバマ大統領が政治の道を志すに至った過程で、少なからぬ影響を与えたのが日系人であったことはほとんど知られていないと思います。

本日は、真珠湾攻撃や太平洋戦争が生んだ米国内「日系人」社会の現実と日系人だけで編制された伝説の442連隊、そして同連隊に所属して片腕を失いながらも日系人の上院議員を50年以上務め、多くの米国人から尊敬を集め、オバマ大統領に多大な影響を与えた「ダニエル・イノウエ氏」を振り返りつつ、「伝説の日系人部隊」第442連隊を再び学びます

////////////////////////////////////////////////////////

過去記事

故イノウエ上院議員を偲び、442連隊を学ぶ

→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2012-12-19

2012年12月17日、ハワイ選出の上院議員、ダニエル・イノウエ氏が88歳で亡くなりました

2012年12月17日、ハワイ選出の上院議員、ダニエル・イノウエ氏が88歳で亡くなりました

第2次世界大戦時には、日系人のみで編成された「伝説」の第442連隊員で欧州を転戦し、片腕を失った人物でもあります。

その後今日まで50年間上院議員を務め、日米関係の発展に尽力し、米国防省の退役軍人施策にも心血を注いだ、日米双方の安全保障関係者に取って忘れ難い存在でした。

訃報が伝えられて以来、各方面からその死を悼むメッセージが出されていますが、本日はオバマ大統領(涙ぐみながら)、パネッタ国防長官とデンプシー参謀総長の追悼の言葉を紹介したいと思います。

そしてまた、442連隊について語らせて下さい・・・

パネッタ国防長官は・・・

●アメリカンドリームと偉大なる時代のヒーローの姿を体現した人である。

●アメリカンドリームと偉大なる時代のヒーローの姿を体現した人である。

●伝説の第442連隊員として壮絶な打ち合いの中で彼が見せたリーダーシップと熱情は、彼の片腕を奪い、名誉勲章を与えた。しかしその後の彼のリハビリへの取り組みと彼の職歴は、現在の負傷兵をも勇気づけている

●上院議員として、彼は最も頼りになる国防省の応援者のひとりであり、いつの時代にも前線兵士を勇気づけてきた。私はクリントン及びオバマ政権下で彼と緊密に連携を取りながら仕事ができたことを誇りに感じている

●彼のお陰で成し得た米軍兵士やその家族、更にハワイの人々の生活の向上は永遠に語り継がれるだろう

デンプシー統合参謀本部議長は・・

●偉大なる世代の一員として、彼は人生で最も良い時期を欧州の専制政治に立ち向かうため捧げた。名声轟く第442連隊の一員として。

●偉大なる世代の一員として、彼は人生で最も良い時期を欧州の専制政治に立ち向かうため捧げた。名声轟く第442連隊の一員として。

●彼は戦いで片腕を失い、国家への奉仕を十分に努めたが、国家への貢献はそれだけに止まらなかった

●(上院議員として)彼が行ってきた退役軍人への絶え間ない支援、特に教育や医療分野への努力は、無数の兵士やその家族に今後も多大なる貢献をするだろう

23日、ハワイでの葬儀にオバマ大統領も F-22初の追悼飛行も

21日、ワシントンDCの教会でオバマ大統領は・・

●私が初めてイノウエ上院議員を見たのは11歳の時、ウォーターゲート事件の審議をテレビで見ていた時です。

●白人の母と黒人の父の間に生まれた私は、インドネシアとハワイで育ち、この世で生きていくことがそう単純でないことに気づき始めていました

●そんな時です、彼を見たのは。この上院議員は力強く、業績を積んだ人物でしたが、当時一般的に考えられていた上院議員像とは異なりました

●そんな時です、彼を見たのは。この上院議員は力強く、業績を積んだ人物でしたが、当時一般的に考えられていた上院議員像とは異なりました

●そして彼が全米から尊敬を集める様子から、私は私の人生で何が成し得るかのヒントを与えてくれました

●この人物は10代で自ら志願して国に命を捧げる覚悟をしました。それも仲間である日系米国人が敵性外国人扱いされる中で・・・。この人物は米国を信じました。米国政府が必ずしも彼を信頼していない時にさえ・・。

●このことは私に何かを伝えてくれました。力強い何か・・当時は言葉に出来なかった・・強い希望の感覚です。イノウエ氏こそが、私に初めて政治的なインスピレーションを与えた人物と言って間違いありません。

//////////////////////////////////////////////////

イノウエ議員を語るに欠くことができない史実・・

「第442連隊」について語らせて下さい

第442連隊は「Nisei(二世)」と呼ばれる日系人で構成されていた部隊です。第2次対大戦中、米本土内では差別的な扱いを受け強制収容所に送られていた日系人ですが、彼らは「米国人たる日本人」の存在を示すため志願して戦時下の米軍に入隊しました。

第442連隊は「Nisei(二世)」と呼ばれる日系人で構成されていた部隊です。第2次対大戦中、米本土内では差別的な扱いを受け強制収容所に送られていた日系人ですが、彼らは「米国人たる日本人」の存在を示すため志願して戦時下の米軍に入隊しました。

当初は米軍幹部も扱いに迷ったようですが、その優秀さから欧州戦線で大活躍し、トルーマン大統領自らが7枚目となる「大統領感状」を授与に赴くまでに至った伝説の部隊です。

その戦いの激しさは死傷率314%、つまり定員約3千人の部隊で述べ9500人の死傷者を記録したほどで、米軍内では抜き出た部隊でした。

442連隊の奮闘が米国中に知られ、同時に米国内での日系人に対する差別的処遇が明らかになり、ルーズベルト大統領が過ちを公式スピーチで謝罪して442連隊の奮闘を讃えました。442連隊は、まさに「体を張って」日系人の名誉回復に大いに寄与しました。

しつこいですが・・・死傷率312%・・米国陸軍史上最大の勲章数を誇る部隊です。

///////////////////////////////////////////////////////////////////////

映画「442 日系部隊・アメリカ史上最強の陸軍」紹介文より

(2010年11月に日本公開の映画)

第2次世界大戦時に日系人で編成された部隊・アメリカ陸軍442連隊に迫るドキュメンタリー。人種差別と戦いながら、父母の祖国・日本と戦う苦悩と葛藤(かっとう)を抱えた兵士たちの揺れる心を、当事者たちの証言でつづっていく。名誉のために命を懸け、偏見と戦った兵士たちの真実に注目だ。

第2次世界大戦時に日系人で編成された部隊・アメリカ陸軍442連隊に迫るドキュメンタリー。人種差別と戦いながら、父母の祖国・日本と戦う苦悩と葛藤(かっとう)を抱えた兵士たちの揺れる心を、当事者たちの証言でつづっていく。名誉のために命を懸け、偏見と戦った兵士たちの真実に注目だ。

本作は、2010年マウイ・フィルム・フェスティバル<観客特別賞>を受賞した。7月末ロサンゼルスでの公開以来驚異的な動員数を記録し、現在も全米各地で上映が続いている。

映画の予告編(約2分)

紹介サイト→http://navicon.jp/news/9842/

//////////////////////////////////////////////////

第2次大戦後、60年以上が経過したある日・・

2011年11月2日、442連隊へ米国民最高の「議会勲章」授与

2011年11月2日、第2次大戦中の10大戦闘に数えられる「失われた大隊(Lost Battalion)救出作戦」の65周年記念行事がヒューストンで行われ、救出された141連隊の兵士と救出した「米国陸軍史上最大の勲章数」を誇る442連隊戦闘団の面々が集いました。

2011年11月2日、第2次大戦中の10大戦闘に数えられる「失われた大隊(Lost Battalion)救出作戦」の65周年記念行事がヒューストンで行われ、救出された141連隊の兵士と救出した「米国陸軍史上最大の勲章数」を誇る442連隊戦闘団の面々が集いました。

写真のようにマレン統合参謀本部長議長(当時)も参加し、その栄誉をたたえました。

「失われた大隊救出作戦」とは・・

1944年10月25日、ドイツ軍に包囲されて孤立した約230名の141連隊を救出せよとの命令が時のルーズベルト大統領から出され、これに応じた442連隊戦闘団がフランス東部ボージュの森で800名余りの犠牲者を出しながらも、同30日に任務を達成したとの話です。

救出後の歓喜の中で、救出された側の少佐が軽い気持ちで「ジャップ部隊なのか」と言ったため、442部隊の少尉が「俺たちはアメリカ陸軍442部隊だ。言い直せ」と掴みかかり、少佐は謝罪して敬礼したという逸話が残されています。

救出後の歓喜の中で、救出された側の少佐が軽い気持ちで「ジャップ部隊なのか」と言ったため、442部隊の少尉が「俺たちはアメリカ陸軍442部隊だ。言い直せ」と掴みかかり、少佐は謝罪して敬礼したという逸話が残されています。

なおこの作戦は、第2次大戦の10大戦闘として米陸軍で今も教育されています。

他にも、イタリア戦線で数カ月かかっても他部隊が攻略できなかった山岳要塞を僅か20時間余りで攻略した逸話、激闘と活躍を聞いた将軍が442連隊を訪問して激励の言葉を述べようとしたが、負傷者が多くて中隊規模の兵士しか整列できず将軍が絶句した話、60年以上が経過して今もなお、解放してもらったフランスの町が毎年兵士を読んで記念行事を行っていること等々・・・話は尽きません

戦争中に442連隊は18000個もの勲章を授与されており、その数自体が他を圧倒しているのですが、戦後日本への感情を廃して見直しがなされ、多くの勲章格上げがなされたとのことです。

戦争中に442連隊は18000個もの勲章を授与されており、その数自体が他を圧倒しているのですが、戦後日本への感情を廃して見直しがなされ、多くの勲章格上げがなされたとのことです。

連隊ワッペンに記されたGo for brokeは「当たって砕けろ」の意味だそうです。まさにそのとおりの働きでした。

///////////////////////////////////////////////

マレン統参議長は授与式スピーチで・・・

●442連隊の逸話は、聞く人全てを奮い立たせ、私に多くのことを教えてくれる。

●442連隊の逸話は、聞く人全てを奮い立たせ、私に多くのことを教えてくれる。

●彼ら日系米国人兵士は、その家族を米国により収容所送りにされながら、愛国心を示し、証明しようとしたのである。

●激烈な肉弾戦は塹壕一つ一つを奪いあう熾烈なもので、それが最終的な敵の混乱散乱に繋がっている。

●私は、これらを可能にした442連隊兵士の心中を察するとき、真に謙虚になって皆さんとこの教訓を学び、共にしたいと思う。

●あらゆる側面に置いて、我々は米国建国の理念である、豊かで多様性に溢れた国作りを追求していかなければならない。

////////////////////////////////////////////

イノウエ議員は上で紹介した映画に、主要な語り部として登場しています

イノウエ議員は上で紹介した映画に、主要な語り部として登場しています

淡々と当時を振り返りつつ、聞き手の質問に丁寧に答えるのですが、インタビューの最後にスタッフを見送る際、イノウエ議員をよく知らない観客は「片腕がない」ことにはじめて気づきます

劇場内に「あっ・・」と言う悲鳴にならない声が上がったことを覚えています。合掌

第442歩兵連隊を描いた70分のドキュメンタリー映像

→https://www.youtube.com/watch?v=IpjaQ8lJqmY

日系人と442連隊

「イノウエ議員と442連隊」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2012-12-19

「映画公開と442部隊の魂」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2009-11-03

「米軍トップが最敬礼」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2009-11-04

「空軍輸送機にイノウエ議員の名を」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-08-28-2

米国防省で日系人が活躍

「女性カトウ大佐が核戦争下の通信装置を」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-10-29

「日系女性が国防省ITを統括」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-04-30

「普天間担当:日系ナツハラ氏」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2012-05-13-1

ブログ「東京の郊外より」支援の会を立ちあげました!

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1

5年前の記事ですが

今も米軍歴史教材である日系人部隊442連隊を学ぶ

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

2016年12月28日朝、安倍首相とオバマ大統領がそろって真珠湾を訪れ、それぞれの所信を語って同盟関係の発展を期す契機としました。

2016年12月28日朝、安倍首相とオバマ大統領がそろって真珠湾を訪れ、それぞれの所信を語って同盟関係の発展を期す契機としました。私が約10年前に戦艦アリゾナメモリアルを訪れた際も多くの人が訪れており、船で慰霊施設に渡るのに時間によっては2~3時間待ちが普通だと伺いました

陸地側の施設には真珠湾攻撃の展示資料館が設置されていましたが、淡々と史実を伝え、攻撃した日本軍側の事も驚くほど丁寧に紹介していたことが印象に残っています

今回の安倍総理の訪問を通じ、当時のハワイ在住日系人が遭遇した運命や厳しい現実を伝える報道も行われましたが、同時に現在のハワイ州知事が日系人であることなど、日系人の活躍が紹介されたのは良い相乗効果と言えましょう

ただ、既に両国首脳の真珠湾訪問への思いは大きく報じられていますが、オバマ大統領が政治の道を志すに至った過程で、少なからぬ影響を与えたのが日系人であったことはほとんど知られていないと思います。

ただ、既に両国首脳の真珠湾訪問への思いは大きく報じられていますが、オバマ大統領が政治の道を志すに至った過程で、少なからぬ影響を与えたのが日系人であったことはほとんど知られていないと思います。本日は、真珠湾攻撃や太平洋戦争が生んだ米国内「日系人」社会の現実と日系人だけで編制された伝説の442連隊、そして同連隊に所属して片腕を失いながらも日系人の上院議員を50年以上務め、多くの米国人から尊敬を集め、オバマ大統領に多大な影響を与えた「ダニエル・イノウエ氏」を振り返りつつ、「伝説の日系人部隊」第442連隊を再び学びます

////////////////////////////////////////////////////////

過去記事

故イノウエ上院議員を偲び、442連隊を学ぶ

→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2012-12-19

2012年12月17日、ハワイ選出の上院議員、ダニエル・イノウエ氏が88歳で亡くなりました

2012年12月17日、ハワイ選出の上院議員、ダニエル・イノウエ氏が88歳で亡くなりました第2次世界大戦時には、日系人のみで編成された「伝説」の第442連隊員で欧州を転戦し、片腕を失った人物でもあります。

その後今日まで50年間上院議員を務め、日米関係の発展に尽力し、米国防省の退役軍人施策にも心血を注いだ、日米双方の安全保障関係者に取って忘れ難い存在でした。

訃報が伝えられて以来、各方面からその死を悼むメッセージが出されていますが、本日はオバマ大統領(涙ぐみながら)、パネッタ国防長官とデンプシー参謀総長の追悼の言葉を紹介したいと思います。

そしてまた、442連隊について語らせて下さい・・・

パネッタ国防長官は・・・

●アメリカンドリームと偉大なる時代のヒーローの姿を体現した人である。

●アメリカンドリームと偉大なる時代のヒーローの姿を体現した人である。●伝説の第442連隊員として壮絶な打ち合いの中で彼が見せたリーダーシップと熱情は、彼の片腕を奪い、名誉勲章を与えた。しかしその後の彼のリハビリへの取り組みと彼の職歴は、現在の負傷兵をも勇気づけている

●上院議員として、彼は最も頼りになる国防省の応援者のひとりであり、いつの時代にも前線兵士を勇気づけてきた。私はクリントン及びオバマ政権下で彼と緊密に連携を取りながら仕事ができたことを誇りに感じている

●彼のお陰で成し得た米軍兵士やその家族、更にハワイの人々の生活の向上は永遠に語り継がれるだろう

デンプシー統合参謀本部議長は・・

●偉大なる世代の一員として、彼は人生で最も良い時期を欧州の専制政治に立ち向かうため捧げた。名声轟く第442連隊の一員として。

●偉大なる世代の一員として、彼は人生で最も良い時期を欧州の専制政治に立ち向かうため捧げた。名声轟く第442連隊の一員として。●彼は戦いで片腕を失い、国家への奉仕を十分に努めたが、国家への貢献はそれだけに止まらなかった

●(上院議員として)彼が行ってきた退役軍人への絶え間ない支援、特に教育や医療分野への努力は、無数の兵士やその家族に今後も多大なる貢献をするだろう

23日、ハワイでの葬儀にオバマ大統領も F-22初の追悼飛行も

21日、ワシントンDCの教会でオバマ大統領は・・

●私が初めてイノウエ上院議員を見たのは11歳の時、ウォーターゲート事件の審議をテレビで見ていた時です。

●白人の母と黒人の父の間に生まれた私は、インドネシアとハワイで育ち、この世で生きていくことがそう単純でないことに気づき始めていました

●そんな時です、彼を見たのは。この上院議員は力強く、業績を積んだ人物でしたが、当時一般的に考えられていた上院議員像とは異なりました

●そんな時です、彼を見たのは。この上院議員は力強く、業績を積んだ人物でしたが、当時一般的に考えられていた上院議員像とは異なりました●そして彼が全米から尊敬を集める様子から、私は私の人生で何が成し得るかのヒントを与えてくれました

●この人物は10代で自ら志願して国に命を捧げる覚悟をしました。それも仲間である日系米国人が敵性外国人扱いされる中で・・・。この人物は米国を信じました。米国政府が必ずしも彼を信頼していない時にさえ・・。

●このことは私に何かを伝えてくれました。力強い何か・・当時は言葉に出来なかった・・強い希望の感覚です。イノウエ氏こそが、私に初めて政治的なインスピレーションを与えた人物と言って間違いありません。

//////////////////////////////////////////////////

イノウエ議員を語るに欠くことができない史実・・

「第442連隊」について語らせて下さい

第442連隊は「Nisei(二世)」と呼ばれる日系人で構成されていた部隊です。第2次対大戦中、米本土内では差別的な扱いを受け強制収容所に送られていた日系人ですが、彼らは「米国人たる日本人」の存在を示すため志願して戦時下の米軍に入隊しました。

第442連隊は「Nisei(二世)」と呼ばれる日系人で構成されていた部隊です。第2次対大戦中、米本土内では差別的な扱いを受け強制収容所に送られていた日系人ですが、彼らは「米国人たる日本人」の存在を示すため志願して戦時下の米軍に入隊しました。当初は米軍幹部も扱いに迷ったようですが、その優秀さから欧州戦線で大活躍し、トルーマン大統領自らが7枚目となる「大統領感状」を授与に赴くまでに至った伝説の部隊です。

その戦いの激しさは死傷率314%、つまり定員約3千人の部隊で述べ9500人の死傷者を記録したほどで、米軍内では抜き出た部隊でした。

442連隊の奮闘が米国中に知られ、同時に米国内での日系人に対する差別的処遇が明らかになり、ルーズベルト大統領が過ちを公式スピーチで謝罪して442連隊の奮闘を讃えました。442連隊は、まさに「体を張って」日系人の名誉回復に大いに寄与しました。

しつこいですが・・・死傷率312%・・米国陸軍史上最大の勲章数を誇る部隊です。

///////////////////////////////////////////////////////////////////////

映画「442 日系部隊・アメリカ史上最強の陸軍」紹介文より

(2010年11月に日本公開の映画)

第2次世界大戦時に日系人で編成された部隊・アメリカ陸軍442連隊に迫るドキュメンタリー。人種差別と戦いながら、父母の祖国・日本と戦う苦悩と葛藤(かっとう)を抱えた兵士たちの揺れる心を、当事者たちの証言でつづっていく。名誉のために命を懸け、偏見と戦った兵士たちの真実に注目だ。

第2次世界大戦時に日系人で編成された部隊・アメリカ陸軍442連隊に迫るドキュメンタリー。人種差別と戦いながら、父母の祖国・日本と戦う苦悩と葛藤(かっとう)を抱えた兵士たちの揺れる心を、当事者たちの証言でつづっていく。名誉のために命を懸け、偏見と戦った兵士たちの真実に注目だ。本作は、2010年マウイ・フィルム・フェスティバル<観客特別賞>を受賞した。7月末ロサンゼルスでの公開以来驚異的な動員数を記録し、現在も全米各地で上映が続いている。

映画の予告編(約2分)

紹介サイト→http://navicon.jp/news/9842/

//////////////////////////////////////////////////

第2次大戦後、60年以上が経過したある日・・

2011年11月2日、442連隊へ米国民最高の「議会勲章」授与

2011年11月2日、第2次大戦中の10大戦闘に数えられる「失われた大隊(Lost Battalion)救出作戦」の65周年記念行事がヒューストンで行われ、救出された141連隊の兵士と救出した「米国陸軍史上最大の勲章数」を誇る442連隊戦闘団の面々が集いました。

2011年11月2日、第2次大戦中の10大戦闘に数えられる「失われた大隊(Lost Battalion)救出作戦」の65周年記念行事がヒューストンで行われ、救出された141連隊の兵士と救出した「米国陸軍史上最大の勲章数」を誇る442連隊戦闘団の面々が集いました。写真のようにマレン統合参謀本部長議長(当時)も参加し、その栄誉をたたえました。

「失われた大隊救出作戦」とは・・

1944年10月25日、ドイツ軍に包囲されて孤立した約230名の141連隊を救出せよとの命令が時のルーズベルト大統領から出され、これに応じた442連隊戦闘団がフランス東部ボージュの森で800名余りの犠牲者を出しながらも、同30日に任務を達成したとの話です。

救出後の歓喜の中で、救出された側の少佐が軽い気持ちで「ジャップ部隊なのか」と言ったため、442部隊の少尉が「俺たちはアメリカ陸軍442部隊だ。言い直せ」と掴みかかり、少佐は謝罪して敬礼したという逸話が残されています。

救出後の歓喜の中で、救出された側の少佐が軽い気持ちで「ジャップ部隊なのか」と言ったため、442部隊の少尉が「俺たちはアメリカ陸軍442部隊だ。言い直せ」と掴みかかり、少佐は謝罪して敬礼したという逸話が残されています。なおこの作戦は、第2次大戦の10大戦闘として米陸軍で今も教育されています。

他にも、イタリア戦線で数カ月かかっても他部隊が攻略できなかった山岳要塞を僅か20時間余りで攻略した逸話、激闘と活躍を聞いた将軍が442連隊を訪問して激励の言葉を述べようとしたが、負傷者が多くて中隊規模の兵士しか整列できず将軍が絶句した話、60年以上が経過して今もなお、解放してもらったフランスの町が毎年兵士を読んで記念行事を行っていること等々・・・話は尽きません

戦争中に442連隊は18000個もの勲章を授与されており、その数自体が他を圧倒しているのですが、戦後日本への感情を廃して見直しがなされ、多くの勲章格上げがなされたとのことです。

戦争中に442連隊は18000個もの勲章を授与されており、その数自体が他を圧倒しているのですが、戦後日本への感情を廃して見直しがなされ、多くの勲章格上げがなされたとのことです。連隊ワッペンに記されたGo for brokeは「当たって砕けろ」の意味だそうです。まさにそのとおりの働きでした。

///////////////////////////////////////////////

マレン統参議長は授与式スピーチで・・・

●442連隊の逸話は、聞く人全てを奮い立たせ、私に多くのことを教えてくれる。

●442連隊の逸話は、聞く人全てを奮い立たせ、私に多くのことを教えてくれる。●彼ら日系米国人兵士は、その家族を米国により収容所送りにされながら、愛国心を示し、証明しようとしたのである。

●激烈な肉弾戦は塹壕一つ一つを奪いあう熾烈なもので、それが最終的な敵の混乱散乱に繋がっている。

●私は、これらを可能にした442連隊兵士の心中を察するとき、真に謙虚になって皆さんとこの教訓を学び、共にしたいと思う。

●あらゆる側面に置いて、我々は米国建国の理念である、豊かで多様性に溢れた国作りを追求していかなければならない。

////////////////////////////////////////////

イノウエ議員は上で紹介した映画に、主要な語り部として登場しています

イノウエ議員は上で紹介した映画に、主要な語り部として登場しています淡々と当時を振り返りつつ、聞き手の質問に丁寧に答えるのですが、インタビューの最後にスタッフを見送る際、イノウエ議員をよく知らない観客は「片腕がない」ことにはじめて気づきます

劇場内に「あっ・・」と言う悲鳴にならない声が上がったことを覚えています。合掌

第442歩兵連隊を描いた70分のドキュメンタリー映像

→https://www.youtube.com/watch?v=IpjaQ8lJqmY

日系人と442連隊

「イノウエ議員と442連隊」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2012-12-19

「映画公開と442部隊の魂」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2009-11-03

「米軍トップが最敬礼」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2009-11-04

「空軍輸送機にイノウエ議員の名を」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-08-28-2

米国防省で日系人が活躍

「女性カトウ大佐が核戦争下の通信装置を」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-10-29

「日系女性が国防省ITを統括」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-04-30

「普天間担当:日系ナツハラ氏」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2012-05-13-1

ブログ「東京の郊外より」支援の会を立ちあげました!

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1

英空軍が非化石合成燃料でギネス認定初飛行 [ふと考えること]

英空軍は本気です。2040年までに温室効果ガス排出ゼロ目標

まず2025年には初等練習機基地でゼロ排出達成目標

11月2日のギネス認定飛行は英空軍も資金提供

11月17日、英空軍テストパイロットが操縦する小型プロペラ機が、水や大気から原料を抽出し、自然エネルギーを用いて製造した非化石の100%人工合成燃料(synthetic fuel)で、世界初の飛行に成功(11月2日)したとして、ギネスブックから認定を受けたと英空軍が発表しました。

11月17日、英空軍テストパイロットが操縦する小型プロペラ機が、水や大気から原料を抽出し、自然エネルギーを用いて製造した非化石の100%人工合成燃料(synthetic fuel)で、世界初の飛行に成功(11月2日)したとして、ギネスブックから認定を受けたと英空軍が発表しました。

この人工合成燃料(製品名UL91 fuel、通称ZERO SynAvGas)を開発したのは、自動車レースF-1で成功したエンジニアPaddy Lowe氏と王立ロンドンカレッジの化学工学部長Nilay Shah氏が経営する「Zero Petroleum」社で、同燃料はスコットランドの特設工場(後にOrkney Islands)で製造されたものをそのまま特殊加工せず、既存のセスナ機に使用したとのことです

初飛行で操縦した英空軍テストパイロットPeter Hackett大佐の操縦後の感想や、同セスナ機にエンジンを提供している企業Rotax社の計測から、通常の化石燃料使用時と比較しても、エンジン出力や一般パフォーマンスに全く影響がないことが示されたようです

初飛行で操縦した英空軍テストパイロットPeter Hackett大佐の操縦後の感想や、同セスナ機にエンジンを提供している企業Rotax社の計測から、通常の化石燃料使用時と比較しても、エンジン出力や一般パフォーマンスに全く影響がないことが示されたようです

ここまで報道を読んで、へそ曲がりなまんぐーすは、世の中の風を読んだ、又は英国で開催されたCOP26に合わせたパフォーマンスか・・・・と斜に構え、途中で記事を読むのを止めようかと思ったのですが、記事末尾の文字を見て驚きました

「英空軍は、2025年までに最初のゼロエミッション基地を実現し、2040年までに英空軍として温室効果ガス排出ゼロを達成するとの計画を立てており、11月23日にMike Wigston空軍参謀総長が、ゼロ排出に向けた英空軍計画を発表する」・・・・びっくりです

17日付Defense-News記事によれば

●この世界初の飛行を実現した「Project Martin」は、英空軍の温室化効果ガス削減をリードする英空軍緊急能力改善室(Rapid Capabilities Office)が取りまとめて英空軍予算もその一部を支え、「Zero Petroleum」社の全面的協力の下で行われている

●この世界初の飛行を実現した「Project Martin」は、英空軍の温室化効果ガス削減をリードする英空軍緊急能力改善室(Rapid Capabilities Office)が取りまとめて英空軍予算もその一部を支え、「Zero Petroleum」社の全面的協力の下で行われている

●英空軍は初飛行成功を受け、「この技術は飛行中のCO2排出量を8-9割削減する可能性を秘めており、このような人工合成燃料で将来のジェット機を飛ばそうとする英空軍ビジョンを支えるものとなる」との声明を出している

●英空軍は以前から、石油ベース航空燃料からの転換開始の意志を示しており、初等練習機である「Grob Aircraft T1」を温室効果ガス排出ゼロ燃料で運用させる英空軍最初の機体にする検討を進めている

●英空軍は以前から、石油ベース航空燃料からの転換開始の意志を示しており、初等練習機である「Grob Aircraft T1」を温室効果ガス排出ゼロ燃料で運用させる英空軍最初の機体にする検討を進めている

●「Zero Petroleum」社によって開発され提供された人工合成燃料(製品名UL91 fuel、通称ZERO SynAvGas)は、水から「水素」を、大気から「炭素」を抽出して原料とし、燃料製造過程で必要なエネルギーは、太陽光や風力由来の電力で作られている

●Jeremy Quin英国防調達相はこれら取り組みについて、「英国軍が作戦任務遂行に並行して、「ゼロ排出」を達成するとの決意を示すものである。そのために高性能な航空機には代替のUL91のような液体燃料が不可欠だ」、「航空機パフォーマンスに影響を与えない有効な合成燃料を研究開発する多くの取り組みの最初の成果だ」と本プロジェクトの意義を説明した

●英空軍は、2025年までに最初のゼロエミッション基地を実現し、2040年までに英空軍として温室効果ガス排出ゼロを達成するとの計画を立てており、11月23日にMike Wigston空軍参謀総長が、ゼロ排出に向けた空軍の計画を発表する予定である

////////////////////////////////////////////////////

意地悪なまんぐーすは、この人工合成燃料(製品名UL91 fuel、通称ZERO SynAvGas)の価格に関する情報を記事内で探しましたが、見当たりませんでした。恐らく相当高価であることは間違いないでしょう。

意地悪なまんぐーすは、この人工合成燃料(製品名UL91 fuel、通称ZERO SynAvGas)の価格に関する情報を記事内で探しましたが、見当たりませんでした。恐らく相当高価であることは間違いないでしょう。

それでもです。英空軍による「2040年までにゼロエミッション」との目標設定と、英空軍参謀総長自ら行う計画発表プレゼン(23日予定)の決意には、衷心から敬意を表したいと思います

先日は、米国防省が電気自動車やハイブリッド車導入を推進するとの記事をご紹介しましたが、空軍が航空機について言及するのは英国が世界で初めてだと思います。

排出ゼロや気候変動への取組み関連

「米国防省は電気自動車&ハイブリット車導入推進」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-11-10

「米陸軍が電動戦闘車両導入の本格検討へ」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-09-23-1

「米国防省が気候変動対処構想CAP(Climate Adaptation Plan)発表」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-10-08

「サイバー停電に備えミニ原発開発」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-03-07

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1

まず2025年には初等練習機基地でゼロ排出達成目標

11月2日のギネス認定飛行は英空軍も資金提供

11月17日、英空軍テストパイロットが操縦する小型プロペラ機が、水や大気から原料を抽出し、自然エネルギーを用いて製造した非化石の100%人工合成燃料(synthetic fuel)で、世界初の飛行に成功(11月2日)したとして、ギネスブックから認定を受けたと英空軍が発表しました。

11月17日、英空軍テストパイロットが操縦する小型プロペラ機が、水や大気から原料を抽出し、自然エネルギーを用いて製造した非化石の100%人工合成燃料(synthetic fuel)で、世界初の飛行に成功(11月2日)したとして、ギネスブックから認定を受けたと英空軍が発表しました。この人工合成燃料(製品名UL91 fuel、通称ZERO SynAvGas)を開発したのは、自動車レースF-1で成功したエンジニアPaddy Lowe氏と王立ロンドンカレッジの化学工学部長Nilay Shah氏が経営する「Zero Petroleum」社で、同燃料はスコットランドの特設工場(後にOrkney Islands)で製造されたものをそのまま特殊加工せず、既存のセスナ機に使用したとのことです

初飛行で操縦した英空軍テストパイロットPeter Hackett大佐の操縦後の感想や、同セスナ機にエンジンを提供している企業Rotax社の計測から、通常の化石燃料使用時と比較しても、エンジン出力や一般パフォーマンスに全く影響がないことが示されたようです

初飛行で操縦した英空軍テストパイロットPeter Hackett大佐の操縦後の感想や、同セスナ機にエンジンを提供している企業Rotax社の計測から、通常の化石燃料使用時と比較しても、エンジン出力や一般パフォーマンスに全く影響がないことが示されたようですここまで報道を読んで、へそ曲がりなまんぐーすは、世の中の風を読んだ、又は英国で開催されたCOP26に合わせたパフォーマンスか・・・・と斜に構え、途中で記事を読むのを止めようかと思ったのですが、記事末尾の文字を見て驚きました

「英空軍は、2025年までに最初のゼロエミッション基地を実現し、2040年までに英空軍として温室効果ガス排出ゼロを達成するとの計画を立てており、11月23日にMike Wigston空軍参謀総長が、ゼロ排出に向けた英空軍計画を発表する」・・・・びっくりです

17日付Defense-News記事によれば

●この世界初の飛行を実現した「Project Martin」は、英空軍の温室化効果ガス削減をリードする英空軍緊急能力改善室(Rapid Capabilities Office)が取りまとめて英空軍予算もその一部を支え、「Zero Petroleum」社の全面的協力の下で行われている

●この世界初の飛行を実現した「Project Martin」は、英空軍の温室化効果ガス削減をリードする英空軍緊急能力改善室(Rapid Capabilities Office)が取りまとめて英空軍予算もその一部を支え、「Zero Petroleum」社の全面的協力の下で行われている●英空軍は初飛行成功を受け、「この技術は飛行中のCO2排出量を8-9割削減する可能性を秘めており、このような人工合成燃料で将来のジェット機を飛ばそうとする英空軍ビジョンを支えるものとなる」との声明を出している

●英空軍は以前から、石油ベース航空燃料からの転換開始の意志を示しており、初等練習機である「Grob Aircraft T1」を温室効果ガス排出ゼロ燃料で運用させる英空軍最初の機体にする検討を進めている

●英空軍は以前から、石油ベース航空燃料からの転換開始の意志を示しており、初等練習機である「Grob Aircraft T1」を温室効果ガス排出ゼロ燃料で運用させる英空軍最初の機体にする検討を進めている●「Zero Petroleum」社によって開発され提供された人工合成燃料(製品名UL91 fuel、通称ZERO SynAvGas)は、水から「水素」を、大気から「炭素」を抽出して原料とし、燃料製造過程で必要なエネルギーは、太陽光や風力由来の電力で作られている

●Jeremy Quin英国防調達相はこれら取り組みについて、「英国軍が作戦任務遂行に並行して、「ゼロ排出」を達成するとの決意を示すものである。そのために高性能な航空機には代替のUL91のような液体燃料が不可欠だ」、「航空機パフォーマンスに影響を与えない有効な合成燃料を研究開発する多くの取り組みの最初の成果だ」と本プロジェクトの意義を説明した

●英空軍は、2025年までに最初のゼロエミッション基地を実現し、2040年までに英空軍として温室効果ガス排出ゼロを達成するとの計画を立てており、11月23日にMike Wigston空軍参謀総長が、ゼロ排出に向けた空軍の計画を発表する予定である

////////////////////////////////////////////////////

意地悪なまんぐーすは、この人工合成燃料(製品名UL91 fuel、通称ZERO SynAvGas)の価格に関する情報を記事内で探しましたが、見当たりませんでした。恐らく相当高価であることは間違いないでしょう。

意地悪なまんぐーすは、この人工合成燃料(製品名UL91 fuel、通称ZERO SynAvGas)の価格に関する情報を記事内で探しましたが、見当たりませんでした。恐らく相当高価であることは間違いないでしょう。それでもです。英空軍による「2040年までにゼロエミッション」との目標設定と、英空軍参謀総長自ら行う計画発表プレゼン(23日予定)の決意には、衷心から敬意を表したいと思います

先日は、米国防省が電気自動車やハイブリッド車導入を推進するとの記事をご紹介しましたが、空軍が航空機について言及するのは英国が世界で初めてだと思います。

排出ゼロや気候変動への取組み関連

「米国防省は電気自動車&ハイブリット車導入推進」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-11-10

「米陸軍が電動戦闘車両導入の本格検討へ」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-09-23-1

「米国防省が気候変動対処構想CAP(Climate Adaptation Plan)発表」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-10-08

「サイバー停電に備えミニ原発開発」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-03-07

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1

再掲載:「玉音放送」を読む [ふと考えること]

9年前の記事ですが・・・この季節にあらためて・・・

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

本日は、終戦の詔勅たる「玉音放送」(1945年(昭和20年)8月15日正午)の全文を改めて嚙み締めたいと思います。「原文」、「口語訳」、「英文訳」の対比でご覧ください。

恥ずかしながら、まんぐーすは全文を通して読んだことがありませんでした。高尚な表現で綴られており、原文を読んでも理解できなかったと思いますが・・・。

本日は、終戦の詔勅たる「玉音放送」(1945年(昭和20年)8月15日正午)の全文を改めて嚙み締めたいと思います。「原文」、「口語訳」、「英文訳」の対比でご覧ください。

恥ずかしながら、まんぐーすは全文を通して読んだことがありませんでした。高尚な表現で綴られており、原文を読んでも理解できなかったと思いますが・・・。

そんな中、本年8月号のAirforce Magazineが「Hirohito’s “Jewel Voice Broadcast”」とのタイトルで英語版の「玉音放送」全文を掲載し、事前録音されていたレコード盤を陸軍一部が奪取粉砕を試みたこと、レコード盤を洗濯物の中に隠して難を逃れたこと等の逸話と共に紹介しつつ、その出来栄えを「傑作」(a masterpiece of understatement)と表現しています。

米国に言われたからではありませんが、「口語訳」を頼りに読んでみると、いろいろご意見は御座いましょうが、改めてその素晴らしさが胸にしみます。「堪ヘ難キヲ堪ヘ忍ヒ難キヲ忍ヒ」の部分だけがよく取り上げられますが、全体を是非、ご覧ください。

なお英語版は、国際放送(ラジオ・トウキョウ)で平川唯一が厳格な文語体による英語訳文書を朗読し、国外向けに放送したようで、この放送は米国側でも受信され、1945年8月15日付のニューヨーク・タイムズ紙が全文を掲載しました。

口語訳:塚原キヨ子 「満州引き揚げ回想記」より

→ http://homepage1.nifty.com/tukahara/manshu/syusensyousyo.htm

英語訳:Airforce Magazine「Hirohito’s “Jewel Voice Broadcast”」

→ http://www.airforce-magazine.com/MagazineArchive/Pages/2012/August%202012/0812keeper.aspx

ウィキペディア「玉音放送」解説

→ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8E%89%E9%9F%B3%E6%94%BE%E9%80%81

//////////////////////////////////////////////////////////////////////

●朕深ク世界ノ大勢ト帝國ノ現状トニ鑑ミ非常ノ措置ヲ以テ時局ヲ收拾セムト欲シ茲ニ忠良ナル爾臣民ニ告ク 朕ハ帝國政府ヲシテ米英支蘇四國ニ對シ其ノ共同宣言ヲ受諾スル旨通告セシメタリ

私は、深く世界の大勢と日本国の現状とを振返り、非常の措置をもって時局を収拾しようと思い、ここに忠実かつ善良なあなたがた国民に申し伝える。私は、日本国政府から米、英、中、ソの四国に対して、それらの共同宣言(ポツダム宣言)を受諾することを通告するよう下命した。

私は、深く世界の大勢と日本国の現状とを振返り、非常の措置をもって時局を収拾しようと思い、ここに忠実かつ善良なあなたがた国民に申し伝える。私は、日本国政府から米、英、中、ソの四国に対して、それらの共同宣言(ポツダム宣言)を受諾することを通告するよう下命した。

After pondering deeply the general trends of the world and the actual conditions obtaining to our empire today, we have decided to effect a settlement of the present situation by resorting to an extraordinary measure.

We have ordered our government to communicate to the governments of the United States, Great Britain, China, and the Soviet Union that our empire accepts the provisions of their Joint Declaration.

●抑ゝ帝國臣民ノ康寧ヲ圖リ萬邦共榮ノ樂ヲ偕ニスルハ皇祖皇宗ノ遺範ニシテ朕ノ拳々措カサル所曩ニ米英二國ニ宣戰セル所以モ亦實ニ帝國ノ自存ト東亞ノ安定トヲ庶幾スルニ出テ他國ノ主權ヲ排シ領土ヲ侵スカ如キハ固ヨリ朕カ志ニアラス

そもそも日本国民の平穏無事を図って世界繁栄の喜びを共有することは、代々天皇が伝えてきた理念であり、私が常々大切にしてきたことである。先に米英二国に対して宣戦した理由も、本来日本の自立と東アジア諸国の安定とを望み願う思いから出たものであり、他国の主権を排除して領土を侵すようなことは、もとから私の望むところではない。

To strive for the common prosperity and happiness of all nations as well as the security and well-being of our subjects is the solemn obligation which has been handed down by our imperial ancestors, and which we lay close to heart. Indeed, we declared war on America and Britain out of our sincere desire to ensure Japan’s self-preservation and the stabilization of East Asia, it being far from our thought either to infringe upon the sovereignty of other nations or to embark upon territorial aggrandizement.

●然ルニ交戰已ニ四歳ヲ閲シ朕カ陸海將兵ノ勇戰朕カ百僚有司ノ勵精朕カ一億衆庶ノ奉公各ゝ最善ヲ盡セルニ拘ラス戰局必スシモ好轉セス世界ノ大勢亦我ニ利アラス加之敵ハ新ニ殘虐ナル爆彈ヲ使用シテ頻ニ無辜ヲ殺傷シ慘害ノ及フ所眞ニ測ルヘカラサルニ至ル

ところが交戦はもう四年を経て、我が陸海将兵の勇敢な戦いも、我が多くの公職者の奮励努力も、我が一億国民の無私の尽力も、それぞれ最善を尽くしたにもかかわらず、戦局は必ずしも好転していないし、世界の大勢もまた我国に有利をもたらしていない。それどころか、敵は新たに残虐な爆弾(原爆)を使用して、しきりに無実の人々までをも殺傷しており、惨澹たる被害がどこまで及ぶのか全く予測できないまでに至った。

But now the war has lasted for nearly four years. Despite the best that has been done by everyone—the gallant fighting of the military and naval forces, the diligence and assiduity of our servants of the state, and the devoted service of our 100 million people—the war situation has developed not necessarily to Japan’s advantage, while the general trends of the world have all turned against her interest.

Moreover, the enemy has begun to employ a new and most cruel bomb, the power of which to damage is indeed incalculable, taking the toll of many innocent lives.

●而モ尚交戰ヲ繼續セムカ終ニ我カ民族ノ滅亡ヲ招來スルノミナラス延テ人類ノ文明ヲモ破却スヘシ斯ノ如クムハ朕何ヲ以テカ億兆ノ赤子ヲ保シ皇祖皇宗ノ神靈ニ謝セムヤ是レ朕カ帝國政府ヲシテ共同宣言ニ應セシムルニ至レル所以ナリ

なのにまだ戦争を継続するならば、ついには我が民族の滅亡を招くだけでなく、ひいては人類の文明をも破滅しかねないであろう。このようなことでは、私は一体どうやって多くの愛すべき国民を守り、代々の天皇の御霊に謝罪したら良いというのか。これこそが、私が日本国政府に対し共同宣言を受諾(無条件降伏)するよう下命するに至った理由なのである。

なのにまだ戦争を継続するならば、ついには我が民族の滅亡を招くだけでなく、ひいては人類の文明をも破滅しかねないであろう。このようなことでは、私は一体どうやって多くの愛すべき国民を守り、代々の天皇の御霊に謝罪したら良いというのか。これこそが、私が日本国政府に対し共同宣言を受諾(無条件降伏)するよう下命するに至った理由なのである。

Should we continue to fight, it would not only result in an ultimate collapse and obliteration of the Japanese nation, but also it would lead to the total extinction of human civilization.

Such being the case, how are we to save the millions of our subjects or to atone ourselves before the hallowed spirits of our imperial ancestors? This is the reason why we have ordered the acceptance of the provisions of the Joint Declaration of the Powers.

●朕ハ帝國ト共ニ終始東亞ノ解放ニ協力セル諸盟邦ニ對シ遺憾ノ意ヲ表セサルヲ得ス帝國臣民ニシテ戰陣ニ死シ職域ニ殉シ非命ニ斃レタル者及其ノ遺族ニ想ヲ致セハ五内爲ニ裂ク且戰傷ヲ負ヒ災禍ヲ蒙リ家業ヲ失ヒタル者ノ厚生ニ至リテハ朕ノ深ク軫念スル所ナリ

私は、日本と共に終始東アジア諸国の解放に協力してくれた同盟諸国に対しては遺憾の意を表せざるを得ない。日本国民であって前線で戦死した者、公務にて殉職した者、戦災に倒れた者、さらにはその遺族の気持ちに想いを寄せると、我が身を引き裂かれる思いである。また戦傷を負ったり、災禍を被って家財職業を失った人々の再起については、私が深く心を痛めているところである。

We cannot but express the deepest sense of regret to our allied nations of East Asia, who have consistently co-operated with the empire towards the emancipation of East Asia. The thought of those officers and men as well as others who have fallen in the fields of battle, those who died at their posts of duty, or those who met with untimely death and all their bereaved families, pains our heart day and night.

The welfare of the wounded and the war sufferers, and of those who have lost their homes and livelihood, are the objects of our profound solicitude.

●惟フニ今後帝國ノ受クヘキ苦難ハ固ヨリ尋常ニアラス爾臣民ノ衷情モ朕善ク之ヲ知ル然レトモ朕ハ時運ノ趨ク所堪ヘ難キヲ堪ヘ忍ヒ難キヲ忍ヒ以テ萬世ノ爲ニ太平ヲ開カムト欲ス

考えれば、今後日本国の受けるべき苦難はきっと並大抵のことではなかろう。あなたがた国民の本心も私はよく理解している。しかしながら、私は時の巡り合せに逆らわず、堪えがたくまた忍びがたい思いを乗り越えて、未来永劫のために平和な世界を切り開こうと思うのである。

The hardships and sufferings to which our nation is to be subjected hereafter will certainly be great. We are keenly aware of the inmost feelings of all you, our subjects.

However, it is according to the dictate of time and fate that we have resolved to pave the way for a grand peace for all the generations to come by enduring the unendurable and suffering what is insufferable.

●朕ハ茲ニ國體ヲ護持シ得テ忠良ナル爾臣民ノ赤誠ニ信倚シ常ニ爾臣民ト共ニ在リ若シ夫レ情ノ激スル所濫ニ事端ヲ滋クシ或ハ同胞排擠互ニ時局ヲ亂リ爲ニ大道ヲ誤リ信義ヲ世界ニ失フカ如キハ朕最モ之ヲ戒ム

私は、ここに国としての形を維持し得れば、善良なあなたがた国民の真心を拠所として、常にあなたがた国民と共に過ごすことができる。もしだれかが感情の高ぶりからむやみやたらに事件を起したり、あるいは仲間を陥れたりして互いに時勢の成り行きを混乱させ、そのために進むべき正しい道を誤って世界の国々から信頼を失うようなことは、私が最も強く警戒するところである。

Having been able to safeguard and maintain the structure of the imperial state, we are always with you, our good and loyal subjects, relying upon your sincerity and integrity. Beware most strictly of any outbursts of emotion which may engender needless complications, or any fraternal contention and strife which may create confusion, lead you astray, and cause you to lose the confidence of the world.

●宜シク擧國一家子孫相傳ヘ確ク神州ノ不滅ヲ信シ任重クシテ道遠キヲ念ヒ總力ヲ將來ノ建設ニ傾ケ道義ヲ篤クシ志操ヲ鞏クシ誓テ國體ノ精華ヲ發揚シ世界ノ進運ニ後レサラムコトヲ期スヘシ爾臣民其レ克ク朕カ意ヲ體セヨ

ぜひとも国を挙げて一家の子孫にまで語り伝え、誇るべき自国の不滅を確信し、責任は重くかつ復興への道のりは遠いことを覚悟し、総力を将来の建設に傾け、正しい道を常に忘れずその心を堅持し、誓って国のあるべき姿の真髄を発揚し、世界の流れに遅れを取らぬよう決意しなければならない。

ぜひとも国を挙げて一家の子孫にまで語り伝え、誇るべき自国の不滅を確信し、責任は重くかつ復興への道のりは遠いことを覚悟し、総力を将来の建設に傾け、正しい道を常に忘れずその心を堅持し、誓って国のあるべき姿の真髄を発揚し、世界の流れに遅れを取らぬよう決意しなければならない。

あなたがた国民は、これら私の意をよく理解して行動せよ。

Let the entire nation continue as one family from generation to generation, ever firm in its faith of the imperishableness of its divine land, and mindful of its heavy responsibilities, and the long road before it.

Unite your total strength to be devoted to the construction for the future. Cultivate the ways of rectitude; foster nobility of spirit; and work with resolution so that you may enhance the innate glory of the imperial state and keep pace with the progress of the world.

////////////////////////////////////////////////////

爾臣民其レ克ク朕カ意ヲ體セヨ(あなたがた国民は、これら私の意をよく理解して行動せよ) →この部分の英訳にあたる部分は見当たりませんでした。

なお、この玉音放送で終わりを迎えた戦争の、日本国としての正式名称は未だ未確定です。

毎年8月15日に武道館で開催の戦没者追悼式で、天皇陛下や総理が「先の大戦」と表現をするのはこのためです。詳しくは下記の記事で

「あの戦争」をなんと呼ぶべき→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-12-26

英霊の安らかならんことを祈念しつつ・・・

ブログ「東京の郊外より」支援の会を立ちあげました!

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

本日は、終戦の詔勅たる「玉音放送」(1945年(昭和20年)8月15日正午)の全文を改めて嚙み締めたいと思います。「原文」、「口語訳」、「英文訳」の対比でご覧ください。

恥ずかしながら、まんぐーすは全文を通して読んだことがありませんでした。高尚な表現で綴られており、原文を読んでも理解できなかったと思いますが・・・。

本日は、終戦の詔勅たる「玉音放送」(1945年(昭和20年)8月15日正午)の全文を改めて嚙み締めたいと思います。「原文」、「口語訳」、「英文訳」の対比でご覧ください。

恥ずかしながら、まんぐーすは全文を通して読んだことがありませんでした。高尚な表現で綴られており、原文を読んでも理解できなかったと思いますが・・・。そんな中、本年8月号のAirforce Magazineが「Hirohito’s “Jewel Voice Broadcast”」とのタイトルで英語版の「玉音放送」全文を掲載し、事前録音されていたレコード盤を陸軍一部が奪取粉砕を試みたこと、レコード盤を洗濯物の中に隠して難を逃れたこと等の逸話と共に紹介しつつ、その出来栄えを「傑作」(a masterpiece of understatement)と表現しています。

米国に言われたからではありませんが、「口語訳」を頼りに読んでみると、いろいろご意見は御座いましょうが、改めてその素晴らしさが胸にしみます。「堪ヘ難キヲ堪ヘ忍ヒ難キヲ忍ヒ」の部分だけがよく取り上げられますが、全体を是非、ご覧ください。

なお英語版は、国際放送(ラジオ・トウキョウ)で平川唯一が厳格な文語体による英語訳文書を朗読し、国外向けに放送したようで、この放送は米国側でも受信され、1945年8月15日付のニューヨーク・タイムズ紙が全文を掲載しました。

口語訳:塚原キヨ子 「満州引き揚げ回想記」より

→ http://homepage1.nifty.com/tukahara/manshu/syusensyousyo.htm

英語訳:Airforce Magazine「Hirohito’s “Jewel Voice Broadcast”」

→ http://www.airforce-magazine.com/MagazineArchive/Pages/2012/August%202012/0812keeper.aspx

ウィキペディア「玉音放送」解説

→ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8E%89%E9%9F%B3%E6%94%BE%E9%80%81

//////////////////////////////////////////////////////////////////////

●朕深ク世界ノ大勢ト帝國ノ現状トニ鑑ミ非常ノ措置ヲ以テ時局ヲ收拾セムト欲シ茲ニ忠良ナル爾臣民ニ告ク 朕ハ帝國政府ヲシテ米英支蘇四國ニ對シ其ノ共同宣言ヲ受諾スル旨通告セシメタリ

私は、深く世界の大勢と日本国の現状とを振返り、非常の措置をもって時局を収拾しようと思い、ここに忠実かつ善良なあなたがた国民に申し伝える。私は、日本国政府から米、英、中、ソの四国に対して、それらの共同宣言(ポツダム宣言)を受諾することを通告するよう下命した。

私は、深く世界の大勢と日本国の現状とを振返り、非常の措置をもって時局を収拾しようと思い、ここに忠実かつ善良なあなたがた国民に申し伝える。私は、日本国政府から米、英、中、ソの四国に対して、それらの共同宣言(ポツダム宣言)を受諾することを通告するよう下命した。After pondering deeply the general trends of the world and the actual conditions obtaining to our empire today, we have decided to effect a settlement of the present situation by resorting to an extraordinary measure.

We have ordered our government to communicate to the governments of the United States, Great Britain, China, and the Soviet Union that our empire accepts the provisions of their Joint Declaration.

●抑ゝ帝國臣民ノ康寧ヲ圖リ萬邦共榮ノ樂ヲ偕ニスルハ皇祖皇宗ノ遺範ニシテ朕ノ拳々措カサル所曩ニ米英二國ニ宣戰セル所以モ亦實ニ帝國ノ自存ト東亞ノ安定トヲ庶幾スルニ出テ他國ノ主權ヲ排シ領土ヲ侵スカ如キハ固ヨリ朕カ志ニアラス

そもそも日本国民の平穏無事を図って世界繁栄の喜びを共有することは、代々天皇が伝えてきた理念であり、私が常々大切にしてきたことである。先に米英二国に対して宣戦した理由も、本来日本の自立と東アジア諸国の安定とを望み願う思いから出たものであり、他国の主権を排除して領土を侵すようなことは、もとから私の望むところではない。

To strive for the common prosperity and happiness of all nations as well as the security and well-being of our subjects is the solemn obligation which has been handed down by our imperial ancestors, and which we lay close to heart. Indeed, we declared war on America and Britain out of our sincere desire to ensure Japan’s self-preservation and the stabilization of East Asia, it being far from our thought either to infringe upon the sovereignty of other nations or to embark upon territorial aggrandizement.

●然ルニ交戰已ニ四歳ヲ閲シ朕カ陸海將兵ノ勇戰朕カ百僚有司ノ勵精朕カ一億衆庶ノ奉公各ゝ最善ヲ盡セルニ拘ラス戰局必スシモ好轉セス世界ノ大勢亦我ニ利アラス加之敵ハ新ニ殘虐ナル爆彈ヲ使用シテ頻ニ無辜ヲ殺傷シ慘害ノ及フ所眞ニ測ルヘカラサルニ至ル

ところが交戦はもう四年を経て、我が陸海将兵の勇敢な戦いも、我が多くの公職者の奮励努力も、我が一億国民の無私の尽力も、それぞれ最善を尽くしたにもかかわらず、戦局は必ずしも好転していないし、世界の大勢もまた我国に有利をもたらしていない。それどころか、敵は新たに残虐な爆弾(原爆)を使用して、しきりに無実の人々までをも殺傷しており、惨澹たる被害がどこまで及ぶのか全く予測できないまでに至った。

But now the war has lasted for nearly four years. Despite the best that has been done by everyone—the gallant fighting of the military and naval forces, the diligence and assiduity of our servants of the state, and the devoted service of our 100 million people—the war situation has developed not necessarily to Japan’s advantage, while the general trends of the world have all turned against her interest.

Moreover, the enemy has begun to employ a new and most cruel bomb, the power of which to damage is indeed incalculable, taking the toll of many innocent lives.

●而モ尚交戰ヲ繼續セムカ終ニ我カ民族ノ滅亡ヲ招來スルノミナラス延テ人類ノ文明ヲモ破却スヘシ斯ノ如クムハ朕何ヲ以テカ億兆ノ赤子ヲ保シ皇祖皇宗ノ神靈ニ謝セムヤ是レ朕カ帝國政府ヲシテ共同宣言ニ應セシムルニ至レル所以ナリ

なのにまだ戦争を継続するならば、ついには我が民族の滅亡を招くだけでなく、ひいては人類の文明をも破滅しかねないであろう。このようなことでは、私は一体どうやって多くの愛すべき国民を守り、代々の天皇の御霊に謝罪したら良いというのか。これこそが、私が日本国政府に対し共同宣言を受諾(無条件降伏)するよう下命するに至った理由なのである。

なのにまだ戦争を継続するならば、ついには我が民族の滅亡を招くだけでなく、ひいては人類の文明をも破滅しかねないであろう。このようなことでは、私は一体どうやって多くの愛すべき国民を守り、代々の天皇の御霊に謝罪したら良いというのか。これこそが、私が日本国政府に対し共同宣言を受諾(無条件降伏)するよう下命するに至った理由なのである。Should we continue to fight, it would not only result in an ultimate collapse and obliteration of the Japanese nation, but also it would lead to the total extinction of human civilization.

Such being the case, how are we to save the millions of our subjects or to atone ourselves before the hallowed spirits of our imperial ancestors? This is the reason why we have ordered the acceptance of the provisions of the Joint Declaration of the Powers.

●朕ハ帝國ト共ニ終始東亞ノ解放ニ協力セル諸盟邦ニ對シ遺憾ノ意ヲ表セサルヲ得ス帝國臣民ニシテ戰陣ニ死シ職域ニ殉シ非命ニ斃レタル者及其ノ遺族ニ想ヲ致セハ五内爲ニ裂ク且戰傷ヲ負ヒ災禍ヲ蒙リ家業ヲ失ヒタル者ノ厚生ニ至リテハ朕ノ深ク軫念スル所ナリ

私は、日本と共に終始東アジア諸国の解放に協力してくれた同盟諸国に対しては遺憾の意を表せざるを得ない。日本国民であって前線で戦死した者、公務にて殉職した者、戦災に倒れた者、さらにはその遺族の気持ちに想いを寄せると、我が身を引き裂かれる思いである。また戦傷を負ったり、災禍を被って家財職業を失った人々の再起については、私が深く心を痛めているところである。

We cannot but express the deepest sense of regret to our allied nations of East Asia, who have consistently co-operated with the empire towards the emancipation of East Asia. The thought of those officers and men as well as others who have fallen in the fields of battle, those who died at their posts of duty, or those who met with untimely death and all their bereaved families, pains our heart day and night.

The welfare of the wounded and the war sufferers, and of those who have lost their homes and livelihood, are the objects of our profound solicitude.

●惟フニ今後帝國ノ受クヘキ苦難ハ固ヨリ尋常ニアラス爾臣民ノ衷情モ朕善ク之ヲ知ル然レトモ朕ハ時運ノ趨ク所堪ヘ難キヲ堪ヘ忍ヒ難キヲ忍ヒ以テ萬世ノ爲ニ太平ヲ開カムト欲ス

考えれば、今後日本国の受けるべき苦難はきっと並大抵のことではなかろう。あなたがた国民の本心も私はよく理解している。しかしながら、私は時の巡り合せに逆らわず、堪えがたくまた忍びがたい思いを乗り越えて、未来永劫のために平和な世界を切り開こうと思うのである。

The hardships and sufferings to which our nation is to be subjected hereafter will certainly be great. We are keenly aware of the inmost feelings of all you, our subjects.

However, it is according to the dictate of time and fate that we have resolved to pave the way for a grand peace for all the generations to come by enduring the unendurable and suffering what is insufferable.

●朕ハ茲ニ國體ヲ護持シ得テ忠良ナル爾臣民ノ赤誠ニ信倚シ常ニ爾臣民ト共ニ在リ若シ夫レ情ノ激スル所濫ニ事端ヲ滋クシ或ハ同胞排擠互ニ時局ヲ亂リ爲ニ大道ヲ誤リ信義ヲ世界ニ失フカ如キハ朕最モ之ヲ戒ム

私は、ここに国としての形を維持し得れば、善良なあなたがた国民の真心を拠所として、常にあなたがた国民と共に過ごすことができる。もしだれかが感情の高ぶりからむやみやたらに事件を起したり、あるいは仲間を陥れたりして互いに時勢の成り行きを混乱させ、そのために進むべき正しい道を誤って世界の国々から信頼を失うようなことは、私が最も強く警戒するところである。

Having been able to safeguard and maintain the structure of the imperial state, we are always with you, our good and loyal subjects, relying upon your sincerity and integrity. Beware most strictly of any outbursts of emotion which may engender needless complications, or any fraternal contention and strife which may create confusion, lead you astray, and cause you to lose the confidence of the world.

●宜シク擧國一家子孫相傳ヘ確ク神州ノ不滅ヲ信シ任重クシテ道遠キヲ念ヒ總力ヲ將來ノ建設ニ傾ケ道義ヲ篤クシ志操ヲ鞏クシ誓テ國體ノ精華ヲ發揚シ世界ノ進運ニ後レサラムコトヲ期スヘシ爾臣民其レ克ク朕カ意ヲ體セヨ

ぜひとも国を挙げて一家の子孫にまで語り伝え、誇るべき自国の不滅を確信し、責任は重くかつ復興への道のりは遠いことを覚悟し、総力を将来の建設に傾け、正しい道を常に忘れずその心を堅持し、誓って国のあるべき姿の真髄を発揚し、世界の流れに遅れを取らぬよう決意しなければならない。

ぜひとも国を挙げて一家の子孫にまで語り伝え、誇るべき自国の不滅を確信し、責任は重くかつ復興への道のりは遠いことを覚悟し、総力を将来の建設に傾け、正しい道を常に忘れずその心を堅持し、誓って国のあるべき姿の真髄を発揚し、世界の流れに遅れを取らぬよう決意しなければならない。あなたがた国民は、これら私の意をよく理解して行動せよ。

Let the entire nation continue as one family from generation to generation, ever firm in its faith of the imperishableness of its divine land, and mindful of its heavy responsibilities, and the long road before it.

Unite your total strength to be devoted to the construction for the future. Cultivate the ways of rectitude; foster nobility of spirit; and work with resolution so that you may enhance the innate glory of the imperial state and keep pace with the progress of the world.

////////////////////////////////////////////////////

爾臣民其レ克ク朕カ意ヲ體セヨ(あなたがた国民は、これら私の意をよく理解して行動せよ) →この部分の英訳にあたる部分は見当たりませんでした。

なお、この玉音放送で終わりを迎えた戦争の、日本国としての正式名称は未だ未確定です。

毎年8月15日に武道館で開催の戦没者追悼式で、天皇陛下や総理が「先の大戦」と表現をするのはこのためです。詳しくは下記の記事で

「あの戦争」をなんと呼ぶべき→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-12-26

英霊の安らかならんことを祈念しつつ・・・

ブログ「東京の郊外より」支援の会を立ちあげました!

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1

再掲載:「先の大戦」「あの戦争」を何と呼ぶべきか [ふと考えること]

約10年前の記事ですが、状況に変化なし・・・

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

開戦から80 年、真珠湾攻撃以降の戦争呼称は分裂のまま、今では議論さえもなく・・・

●・・・呼称に関する現在の政府の見解は、質問主意書に対する答弁書で明らかにされており、「大東亜戦争」、「太平洋戦争」共に戦後法令上の定義・根拠はないとされている

●・・・呼称に関する現在の政府の見解は、質問主意書に対する答弁書で明らかにされており、「大東亜戦争」、「太平洋戦争」共に戦後法令上の定義・根拠はないとされている

●その結果、天皇陛下の「お言葉」、総理大臣の演説・談話など公的な場では、「先の大戦」、「過去の戦争」、「あの戦争」など曖昧な表現が使われている・・・

防衛省防衛研究所が、定期的にwebサイトに掲載する「ブリーフィング・メモ」(2011年12月)に、同研究所で戦史部門のトップを務める庄司潤一郞氏(2011年当時)が「表題」の一考察を寄稿されています。

A4に4ページ余りの内容ですが、如何にも歴史に積み残された課題のような気がしますので、この季節に考えるべきテーマとして取り上げました。

はじめに前振り

●開戦時の戦争目的の不統一、戦後の米国による占領政策、そしてその後の日本国内における戦争を中心とする近現代史に関する歴史認識の「政治化」の影響を受け、呼称が統一されていない。

●「太平洋戦争」、「大東亜戦争」、「15 年戦争」、「アジア・太平洋戦争」など様々な呼称が使用され、いまだ決着がついていないのが現状である

●「太平洋戦争」、「大東亜戦争」、「15 年戦争」、「アジア・太平洋戦争」など様々な呼称が使用され、いまだ決着がついていないのが現状である

●現在、一般には「太平洋戦争」が新聞・雑誌、教科書など広く普及しているものの、近年、学界や識者の間においては、呼称の使用に関して注目すべき変化が見られる。それは、「アジア・太平洋戦争」の台頭、「大東亜戦争」の「復活」と、それにともなう、「太平洋戦争」の衰退である。

●それは、「太平洋戦争」が、戦争の実体を、特に地域面から考慮した場合、やはり致命的な問題を抱えているからであろう

「アジア・太平洋戦争」

●昭和60 年、木坂順一郎が正式に提唱したことにより、広まっていった。木坂は、「太平洋戦争」は米国が命名したもので中国戦線の比重を過小評価する恐れがあり、「大東亜戦争」は日本の侵略を正当化するため、二つの呼称を回避した。

●昭和60 年、木坂順一郎が正式に提唱したことにより、広まっていった。木坂は、「太平洋戦争」は米国が命名したもので中国戦線の比重を過小評価する恐れがあり、「大東亜戦争」は日本の侵略を正当化するため、二つの呼称を回避した。

●「東アジアと東南アジアおよび太平洋を戦場とし、第二次世界大戦の一環としてたたかわれた戦争という意味と、日本が引き起こした無謀な侵略戦争への反省をこめた。

●近年では、特に「進歩派」を中心として、「太平洋戦争」や「15 年戦争」から「アジア・太平洋戦争」に変更する例が見られる。

●この呼称についての議論は、

まず、アジアでの戦いと米国との太平洋の戦いは一体・密接不可分な関係にあったとの「連続性」を強調する呼称である、

第2に、アジア及び太平洋における日本の政策の「連続性(一貫性)」と「侵略」を強調する歴史観が含蓄されている点への違和感、

第3に、しかしアジアはちょっと広すぎないか?アフガニスタンやトルコまで戦域だったわけではない、との意見があるため、浸透していない面がある

「大東亞戦争」

●「大東亜戦争」使用の根拠は多岐にわたるが、主なものは第一に、「大東亜戦争」が、閣議(大本営政府連絡会議)決定という「合法性」を有している日本の正式な呼称であるという点である。さらに、GHQ の「神道指令」による「大東亜戦争」の禁止もポツダム宣言受諾で無効になったとの解釈もある。

●「大東亜戦争」使用の根拠は多岐にわたるが、主なものは第一に、「大東亜戦争」が、閣議(大本営政府連絡会議)決定という「合法性」を有している日本の正式な呼称であるという点である。さらに、GHQ の「神道指令」による「大東亜戦争」の禁止もポツダム宣言受諾で無効になったとの解釈もある。

●第2に、第二に、「大東亜戦争」には、大東亜新秩序の建設といったイデオロギー的含蓄はなく、単なる地理的呼称で、地域的に戦争の実態によく適合しているとの主張である

●この呼称への感情の背景には、戦争目的をめぐる混迷も存在していた。すなわち、戦争目的は自存自衛で、「大東亜戦争」は当時海軍が提案した「太平洋戦争」と同様に地域的呼称なのか、はたまた大東亜新秩序建設こそが戦争目的なのかといった議論である。

●興味深いことに、欧米の研究者の間では、「大東亜戦争」に対する抵抗感は少ない。米の歴史家は、「地域的観点から、「第二次世界大戦」はあまりに広く、「太平洋戦争」は狭いため、「いささかきまり悪いものの、『大東亜戦争』という用語がやはり、日本がインド洋や太平洋、東アジアおよび東南アジアで繰り広げようとした戦争を最も正確に表現している」と指摘している。

おわりに

●「大東亜戦争」の由来が、「大東亜新秩序の建設」という政治目的ではなく、単なる地理的呼称であるとするならば、批判と対立の根拠であったイデオロギー色のない呼称ということになる

●「大東亜戦争」の由来が、「大東亜新秩序の建設」という政治目的ではなく、単なる地理的呼称であるとするならば、批判と対立の根拠であったイデオロギー色のない呼称ということになる

●『大東亜』をたんなる戦域と読みかえ、例えば東南アジア研究者の倉沢愛子、田原総一朗、長谷川煕、日本外交史研究者の松浦正孝など、肯定論とは異なる立場から「大東亜戦争」を使用する識者が目立っている。

●肯定論という戦争観ではなく、歴史的用語として「大東亜戦争」は復権しているのであろうか

//////////////////////////////////////////

庄司氏の「ブリーフィングメモ」原文(4ページ)

→http://www.nids.mod.go.jp/publication/briefing/pdf/2011/briefing_1601.pdf

戦後80年、このまま放置されてよいものなのでしょうか・・・。忘れてはいけない課題です。

軍事力のあり方・適用法

「不同意の共有が第一歩」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-09-22

「軍事力使用の3原則」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2010-03-07

「米外交の軍事化を警告」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2010-06-15-1

「軍事と外交が一丸となって」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-02-03

「禅の思想で対テロやCOINを」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-07-31

ブログ「東京の郊外より」支援の会を立ちあげました!

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

開戦から80 年、真珠湾攻撃以降の戦争呼称は分裂のまま、今では議論さえもなく・・・

●・・・呼称に関する現在の政府の見解は、質問主意書に対する答弁書で明らかにされており、「大東亜戦争」、「太平洋戦争」共に戦後法令上の定義・根拠はないとされている

●・・・呼称に関する現在の政府の見解は、質問主意書に対する答弁書で明らかにされており、「大東亜戦争」、「太平洋戦争」共に戦後法令上の定義・根拠はないとされている●その結果、天皇陛下の「お言葉」、総理大臣の演説・談話など公的な場では、「先の大戦」、「過去の戦争」、「あの戦争」など曖昧な表現が使われている・・・

防衛省防衛研究所が、定期的にwebサイトに掲載する「ブリーフィング・メモ」(2011年12月)に、同研究所で戦史部門のトップを務める庄司潤一郞氏(2011年当時)が「表題」の一考察を寄稿されています。

A4に4ページ余りの内容ですが、如何にも歴史に積み残された課題のような気がしますので、この季節に考えるべきテーマとして取り上げました。

はじめに前振り

●開戦時の戦争目的の不統一、戦後の米国による占領政策、そしてその後の日本国内における戦争を中心とする近現代史に関する歴史認識の「政治化」の影響を受け、呼称が統一されていない。

●「太平洋戦争」、「大東亜戦争」、「15 年戦争」、「アジア・太平洋戦争」など様々な呼称が使用され、いまだ決着がついていないのが現状である

●「太平洋戦争」、「大東亜戦争」、「15 年戦争」、「アジア・太平洋戦争」など様々な呼称が使用され、いまだ決着がついていないのが現状である●現在、一般には「太平洋戦争」が新聞・雑誌、教科書など広く普及しているものの、近年、学界や識者の間においては、呼称の使用に関して注目すべき変化が見られる。それは、「アジア・太平洋戦争」の台頭、「大東亜戦争」の「復活」と、それにともなう、「太平洋戦争」の衰退である。

●それは、「太平洋戦争」が、戦争の実体を、特に地域面から考慮した場合、やはり致命的な問題を抱えているからであろう

「アジア・太平洋戦争」

●昭和60 年、木坂順一郎が正式に提唱したことにより、広まっていった。木坂は、「太平洋戦争」は米国が命名したもので中国戦線の比重を過小評価する恐れがあり、「大東亜戦争」は日本の侵略を正当化するため、二つの呼称を回避した。

●昭和60 年、木坂順一郎が正式に提唱したことにより、広まっていった。木坂は、「太平洋戦争」は米国が命名したもので中国戦線の比重を過小評価する恐れがあり、「大東亜戦争」は日本の侵略を正当化するため、二つの呼称を回避した。●「東アジアと東南アジアおよび太平洋を戦場とし、第二次世界大戦の一環としてたたかわれた戦争という意味と、日本が引き起こした無謀な侵略戦争への反省をこめた。

●近年では、特に「進歩派」を中心として、「太平洋戦争」や「15 年戦争」から「アジア・太平洋戦争」に変更する例が見られる。

●この呼称についての議論は、

まず、アジアでの戦いと米国との太平洋の戦いは一体・密接不可分な関係にあったとの「連続性」を強調する呼称である、

第2に、アジア及び太平洋における日本の政策の「連続性(一貫性)」と「侵略」を強調する歴史観が含蓄されている点への違和感、

第3に、しかしアジアはちょっと広すぎないか?アフガニスタンやトルコまで戦域だったわけではない、との意見があるため、浸透していない面がある

「大東亞戦争」

●「大東亜戦争」使用の根拠は多岐にわたるが、主なものは第一に、「大東亜戦争」が、閣議(大本営政府連絡会議)決定という「合法性」を有している日本の正式な呼称であるという点である。さらに、GHQ の「神道指令」による「大東亜戦争」の禁止もポツダム宣言受諾で無効になったとの解釈もある。

●「大東亜戦争」使用の根拠は多岐にわたるが、主なものは第一に、「大東亜戦争」が、閣議(大本営政府連絡会議)決定という「合法性」を有している日本の正式な呼称であるという点である。さらに、GHQ の「神道指令」による「大東亜戦争」の禁止もポツダム宣言受諾で無効になったとの解釈もある。●第2に、第二に、「大東亜戦争」には、大東亜新秩序の建設といったイデオロギー的含蓄はなく、単なる地理的呼称で、地域的に戦争の実態によく適合しているとの主張である

●この呼称への感情の背景には、戦争目的をめぐる混迷も存在していた。すなわち、戦争目的は自存自衛で、「大東亜戦争」は当時海軍が提案した「太平洋戦争」と同様に地域的呼称なのか、はたまた大東亜新秩序建設こそが戦争目的なのかといった議論である。

●興味深いことに、欧米の研究者の間では、「大東亜戦争」に対する抵抗感は少ない。米の歴史家は、「地域的観点から、「第二次世界大戦」はあまりに広く、「太平洋戦争」は狭いため、「いささかきまり悪いものの、『大東亜戦争』という用語がやはり、日本がインド洋や太平洋、東アジアおよび東南アジアで繰り広げようとした戦争を最も正確に表現している」と指摘している。

おわりに

●『大東亜』をたんなる戦域と読みかえ、例えば東南アジア研究者の倉沢愛子、田原総一朗、長谷川煕、日本外交史研究者の松浦正孝など、肯定論とは異なる立場から「大東亜戦争」を使用する識者が目立っている。

●肯定論という戦争観ではなく、歴史的用語として「大東亜戦争」は復権しているのであろうか

//////////////////////////////////////////

庄司氏の「ブリーフィングメモ」原文(4ページ)

→http://www.nids.mod.go.jp/publication/briefing/pdf/2011/briefing_1601.pdf

戦後80年、このまま放置されてよいものなのでしょうか・・・。忘れてはいけない課題です。

軍事力のあり方・適用法

「不同意の共有が第一歩」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-09-22

「軍事力使用の3原則」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2010-03-07

「米外交の軍事化を警告」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2010-06-15-1

「軍事と外交が一丸となって」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-02-03

「禅の思想で対テロやCOINを」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-07-31

ブログ「東京の郊外より」支援の会を立ちあげました!

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1

再掲載:日本戦前の南洋諸島進出を学び中国を警戒 [ふと考えること]

終戦の日を前に、「先の大戦」を静かに振り返りたい

「松江春治」と「南洋興発」、日本人なら覚えておきたい名前です

2020年3月末に、防衛研究所の庄司潤一郎(研究幹事)が「日本の南進と南洋興発-中国の太平洋進出への示唆」との本文6ページの論考を「NIDSコメンタリー」として発表し、太平洋戦争準備のため、日本軍が南洋諸島で民間企業を正面に据えて拠点建設等にあたった歴史を振り返り、現在の中国が南太平洋の島嶼国家にアプローチする様子を見る資として提供しています

2020年3月末に、防衛研究所の庄司潤一郎(研究幹事)が「日本の南進と南洋興発-中国の太平洋進出への示唆」との本文6ページの論考を「NIDSコメンタリー」として発表し、太平洋戦争準備のため、日本軍が南洋諸島で民間企業を正面に据えて拠点建設等にあたった歴史を振り返り、現在の中国が南太平洋の島嶼国家にアプローチする様子を見る資として提供しています

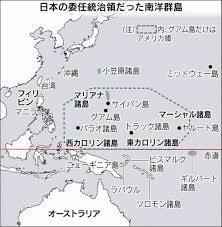

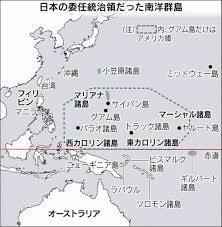

ここでの南洋諸島とは、マリアナ諸島(サイパン、テニアンなど)、カロリン諸島(パラオ、ポナペ、トラックなど)、マーシャル諸島(クエゼリン、ルオットなど)を指します。

第一次大戦後、米国との決戦に備え、「現状維持」を定めたワシントン海軍軍縮条約の制約の下で、欧米から「軍事作戦の準備をしている」とたびたび警戒されながら、拠点整備の前面に立った「南洋興発(南洋興発株式会社:松江春治社長)」の活動を通じ、1941年12月の開戦直後の日本軍の快進撃を支えた拠点づくりを振り返りたいと思います

第一次大戦後、米国との決戦に備え、「現状維持」を定めたワシントン海軍軍縮条約の制約の下で、欧米から「軍事作戦の準備をしている」とたびたび警戒されながら、拠点整備の前面に立った「南洋興発(南洋興発株式会社:松江春治社長)」の活動を通じ、1941年12月の開戦直後の日本軍の快進撃を支えた拠点づくりを振り返りたいと思います

同論考の最後に筆者が触れているように、今日の中国の大きな経済力を考えれば、南太平洋の島々への影響を排除することは不可能であり、戦前日本の状況との単純な比較は難しいですが、現在、豪州の専門家の間で「ナンヨーコーハツ」(南洋興発)が関心を呼んでいるということなので、近代史に弱い日本人として、外国との議論で恥をかかないように、南洋興発を取り巻く歴史を学んでおきましょう

「日本の南進と南洋興発-中国の太平洋進出への示唆」によれば

●1914年6月第一次世界大戦の勃発とともに、日本はドイツに対して宣戦を布告、日本海軍の南遣支隊は、1914年 10 月中旬までにドイツ領の南洋群島を占領、守備隊(司令部:トラック)が置かれ、軍政が敷かれた

●1920年12月、日本は国際連盟から、軍事基地建設禁止を条件として南洋群島の委任統治を任された。1922 年4月に日本は軍隊を撤退させ、新たに南洋庁をパラオに設置、民政に移管。

●1922年のワシントン海軍軍縮条約で日本は、主力艦艇建造量の制約を受け入れる代わりに、米国にも南洋諸島での軍事施設の「現状維持」を約束させることを選択

●1922年のワシントン海軍軍縮条約で日本は、主力艦艇建造量の制約を受け入れる代わりに、米国にも南洋諸島での軍事施設の「現状維持」を約束させることを選択

●1923年、「帝国国防方針」を定め、米国との戦いを予期して、南洋諸島で前哨戦を、小笠原諸島で決戦を挑む方向での準備を進めることとした

●1930年から、民間企業である「南洋興発」を前面に立て、農業や漁業のための施設建設や開拓を理由に、有事に軍事転用可能な施設の準備するため、基礎測量などを軍の協力も得て開始

●1933年3月に国際連盟脱退を通告。1934年にワシントン海軍軍縮条約の破棄も通告し、2年後の1936年に同条約の縛りがなくなると、1937年の日中戦争開始や1939年のWW2開始を受け、本格的な軍事拠点(港湾、飛行場、水上離着陸場など)の建設に入る。

●この頃、南洋興発の松江春治社長と、米海軍の嶋田軍令部次長、山本五十六海軍次官、永野修身聯合艦隊司令長官、米内光政や野村吉三郎(のちの駐米大使)などなどが、たびたび意見交換したり、現地訪問したりしており、同社長の実行力と構想は、軍側幹部を魅了していたと伝えれれている。実際、オランダの会社と合弁企業を設立して事業を進めるなど、国際情勢が日本に厳しい中でも同社長は辣腕を発揮した

●工事が最盛期の1939年には約1万人が現場の作業に従事しており、軍はその秘匿に苦心していた模様である。そして1941年12月の開戦までに、陸上と水上機用の航空基地が南洋諸島で18か所完成

●ただ、滑走路や燃料施設は完成したが、防御用火砲陣地やレーダー設備は不十分なまま開戦を迎えた。それでも南洋諸島の各拠点は緒戦での日本軍の迅速な南方制圧に大きく貢献し、フィリピン作戦の拠点としても重要な役割を果たした

●この日本の戦前準備は、まず南洋諸島の地政学的戦略的緊要性や石油・天然ガスなど資源面での重要性を再認識させる。また、平時における民間企業を前面に据えた拠点構築の事例として興味深い。更に、列強ひしめく中、当時のポルトガル領チモールのような位置的に緊要だが脆弱な国が翻弄される様子は、中国と米豪の間で揺らめく現在の南洋諸島の立場と重なって見える

●この日本の戦前準備は、まず南洋諸島の地政学的戦略的緊要性や石油・天然ガスなど資源面での重要性を再認識させる。また、平時における民間企業を前面に据えた拠点構築の事例として興味深い。更に、列強ひしめく中、当時のポルトガル領チモールのような位置的に緊要だが脆弱な国が翻弄される様子は、中国と米豪の間で揺らめく現在の南洋諸島の立場と重なって見える

●一方で、当時の日本と異なり、中国はすでに世界第2位の経済大国として南洋諸島に大きな影響力を持っており、中国の進出を食い止めることは不可能と考えられる。この観点から豪州な研究者からは、西側からの援助などで中国の影響力を南太平洋から排除するのは困難であり、「戦時に中国軍の基地を無力化する軍事力を構築する方がコストが低い」との主張がなされている

/////////////////////////////////////////////////////////

ほとんど細部に触れることなく、歴史年表の抜き書きのような、概要の概要紹介になってしまいましたが、庄司理事の論考は豊富な資料を基に、南洋興発の活動を興味深く説明しており、なかなか目に触れることがないながら、今日的意味を持つ近代史の重要な1ページですので、ぜひ一度ご覧ください。6ページですから

同論考によれば、「最近でも、ソロモンの中央州政府が、中国の複合企業「中国森田」にツラギ島を 75 年間貸与する契約を結んだことが問題化し、米豪などの強い反発で「無効」とされた。ツラギ島は天然の良港があり、大東亜戦争中日本海軍の根拠地が置かれていた。その他、パプアニューギニアの北東部マヌス島での中国の支援による港湾拡張計画・幹線道路の建設やバヌアツにおける中国企業による埠頭や空港の建設などの動きが、中国による海軍基地建設として報じられている」らしいです。

まんぐーすもそうですが、日本人の中で、南洋諸島とかつて呼ばれた島々の位置と名前を言える人が何人いるでしょうか・・・。グアムの海に「なまこ」が多いことぐらいしか知らない自身を振り返ると、先人の知恵と努力を前に、アジア太平洋を語る資格などないような気がしてきます。更に、今の若い人にとっては、一層遠くなってしまった島々です

まんぐーすもそうですが、日本人の中で、南洋諸島とかつて呼ばれた島々の位置と名前を言える人が何人いるでしょうか・・・。グアムの海に「なまこ」が多いことぐらいしか知らない自身を振り返ると、先人の知恵と努力を前に、アジア太平洋を語る資格などないような気がしてきます。更に、今の若い人にとっては、一層遠くなってしまった島々です

庄司氏の「NIDSコメンタリー」原文

→http://www.nids.mod.go.jp/publication/commentary/pdf/commentary113.pdf

数少ない関連の記事

「対中国で米軍配置再検討」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2019-02-16-1

「西太平洋の基地防御は困難」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-09-23

「アジア認識を語る」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-07

ブログ「東京の郊外より」支援の会を立ちあげました!

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1

「松江春治」と「南洋興発」、日本人なら覚えておきたい名前です

2020年3月末に、防衛研究所の庄司潤一郎(研究幹事)が「日本の南進と南洋興発-中国の太平洋進出への示唆」との本文6ページの論考を「NIDSコメンタリー」として発表し、太平洋戦争準備のため、日本軍が南洋諸島で民間企業を正面に据えて拠点建設等にあたった歴史を振り返り、現在の中国が南太平洋の島嶼国家にアプローチする様子を見る資として提供しています

2020年3月末に、防衛研究所の庄司潤一郎(研究幹事)が「日本の南進と南洋興発-中国の太平洋進出への示唆」との本文6ページの論考を「NIDSコメンタリー」として発表し、太平洋戦争準備のため、日本軍が南洋諸島で民間企業を正面に据えて拠点建設等にあたった歴史を振り返り、現在の中国が南太平洋の島嶼国家にアプローチする様子を見る資として提供していますここでの南洋諸島とは、マリアナ諸島(サイパン、テニアンなど)、カロリン諸島(パラオ、ポナペ、トラックなど)、マーシャル諸島(クエゼリン、ルオットなど)を指します。

第一次大戦後、米国との決戦に備え、「現状維持」を定めたワシントン海軍軍縮条約の制約の下で、欧米から「軍事作戦の準備をしている」とたびたび警戒されながら、拠点整備の前面に立った「南洋興発(南洋興発株式会社:松江春治社長)」の活動を通じ、1941年12月の開戦直後の日本軍の快進撃を支えた拠点づくりを振り返りたいと思います

第一次大戦後、米国との決戦に備え、「現状維持」を定めたワシントン海軍軍縮条約の制約の下で、欧米から「軍事作戦の準備をしている」とたびたび警戒されながら、拠点整備の前面に立った「南洋興発(南洋興発株式会社:松江春治社長)」の活動を通じ、1941年12月の開戦直後の日本軍の快進撃を支えた拠点づくりを振り返りたいと思います同論考の最後に筆者が触れているように、今日の中国の大きな経済力を考えれば、南太平洋の島々への影響を排除することは不可能であり、戦前日本の状況との単純な比較は難しいですが、現在、豪州の専門家の間で「ナンヨーコーハツ」(南洋興発)が関心を呼んでいるということなので、近代史に弱い日本人として、外国との議論で恥をかかないように、南洋興発を取り巻く歴史を学んでおきましょう

「日本の南進と南洋興発-中国の太平洋進出への示唆」によれば

●1914年6月第一次世界大戦の勃発とともに、日本はドイツに対して宣戦を布告、日本海軍の南遣支隊は、1914年 10 月中旬までにドイツ領の南洋群島を占領、守備隊(司令部:トラック)が置かれ、軍政が敷かれた

●1920年12月、日本は国際連盟から、軍事基地建設禁止を条件として南洋群島の委任統治を任された。1922 年4月に日本は軍隊を撤退させ、新たに南洋庁をパラオに設置、民政に移管。

●1922年のワシントン海軍軍縮条約で日本は、主力艦艇建造量の制約を受け入れる代わりに、米国にも南洋諸島での軍事施設の「現状維持」を約束させることを選択

●1922年のワシントン海軍軍縮条約で日本は、主力艦艇建造量の制約を受け入れる代わりに、米国にも南洋諸島での軍事施設の「現状維持」を約束させることを選択●1923年、「帝国国防方針」を定め、米国との戦いを予期して、南洋諸島で前哨戦を、小笠原諸島で決戦を挑む方向での準備を進めることとした

●1930年から、民間企業である「南洋興発」を前面に立て、農業や漁業のための施設建設や開拓を理由に、有事に軍事転用可能な施設の準備するため、基礎測量などを軍の協力も得て開始

●1933年3月に国際連盟脱退を通告。1934年にワシントン海軍軍縮条約の破棄も通告し、2年後の1936年に同条約の縛りがなくなると、1937年の日中戦争開始や1939年のWW2開始を受け、本格的な軍事拠点(港湾、飛行場、水上離着陸場など)の建設に入る。

●この頃、南洋興発の松江春治社長と、米海軍の嶋田軍令部次長、山本五十六海軍次官、永野修身聯合艦隊司令長官、米内光政や野村吉三郎(のちの駐米大使)などなどが、たびたび意見交換したり、現地訪問したりしており、同社長の実行力と構想は、軍側幹部を魅了していたと伝えれれている。実際、オランダの会社と合弁企業を設立して事業を進めるなど、国際情勢が日本に厳しい中でも同社長は辣腕を発揮した

●工事が最盛期の1939年には約1万人が現場の作業に従事しており、軍はその秘匿に苦心していた模様である。そして1941年12月の開戦までに、陸上と水上機用の航空基地が南洋諸島で18か所完成

●ただ、滑走路や燃料施設は完成したが、防御用火砲陣地やレーダー設備は不十分なまま開戦を迎えた。それでも南洋諸島の各拠点は緒戦での日本軍の迅速な南方制圧に大きく貢献し、フィリピン作戦の拠点としても重要な役割を果たした

●この日本の戦前準備は、まず南洋諸島の地政学的戦略的緊要性や石油・天然ガスなど資源面での重要性を再認識させる。また、平時における民間企業を前面に据えた拠点構築の事例として興味深い。更に、列強ひしめく中、当時のポルトガル領チモールのような位置的に緊要だが脆弱な国が翻弄される様子は、中国と米豪の間で揺らめく現在の南洋諸島の立場と重なって見える

●この日本の戦前準備は、まず南洋諸島の地政学的戦略的緊要性や石油・天然ガスなど資源面での重要性を再認識させる。また、平時における民間企業を前面に据えた拠点構築の事例として興味深い。更に、列強ひしめく中、当時のポルトガル領チモールのような位置的に緊要だが脆弱な国が翻弄される様子は、中国と米豪の間で揺らめく現在の南洋諸島の立場と重なって見える●一方で、当時の日本と異なり、中国はすでに世界第2位の経済大国として南洋諸島に大きな影響力を持っており、中国の進出を食い止めることは不可能と考えられる。この観点から豪州な研究者からは、西側からの援助などで中国の影響力を南太平洋から排除するのは困難であり、「戦時に中国軍の基地を無力化する軍事力を構築する方がコストが低い」との主張がなされている

/////////////////////////////////////////////////////////

ほとんど細部に触れることなく、歴史年表の抜き書きのような、概要の概要紹介になってしまいましたが、庄司理事の論考は豊富な資料を基に、南洋興発の活動を興味深く説明しており、なかなか目に触れることがないながら、今日的意味を持つ近代史の重要な1ページですので、ぜひ一度ご覧ください。6ページですから

同論考によれば、「最近でも、ソロモンの中央州政府が、中国の複合企業「中国森田」にツラギ島を 75 年間貸与する契約を結んだことが問題化し、米豪などの強い反発で「無効」とされた。ツラギ島は天然の良港があり、大東亜戦争中日本海軍の根拠地が置かれていた。その他、パプアニューギニアの北東部マヌス島での中国の支援による港湾拡張計画・幹線道路の建設やバヌアツにおける中国企業による埠頭や空港の建設などの動きが、中国による海軍基地建設として報じられている」らしいです。

まんぐーすもそうですが、日本人の中で、南洋諸島とかつて呼ばれた島々の位置と名前を言える人が何人いるでしょうか・・・。グアムの海に「なまこ」が多いことぐらいしか知らない自身を振り返ると、先人の知恵と努力を前に、アジア太平洋を語る資格などないような気がしてきます。更に、今の若い人にとっては、一層遠くなってしまった島々です

まんぐーすもそうですが、日本人の中で、南洋諸島とかつて呼ばれた島々の位置と名前を言える人が何人いるでしょうか・・・。グアムの海に「なまこ」が多いことぐらいしか知らない自身を振り返ると、先人の知恵と努力を前に、アジア太平洋を語る資格などないような気がしてきます。更に、今の若い人にとっては、一層遠くなってしまった島々です庄司氏の「NIDSコメンタリー」原文

→http://www.nids.mod.go.jp/publication/commentary/pdf/commentary113.pdf

数少ない関連の記事

「対中国で米軍配置再検討」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2019-02-16-1

「西太平洋の基地防御は困難」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-09-23