防研分析官がイランとイスラエルの攻防を速攻考察 [安全保障全般]

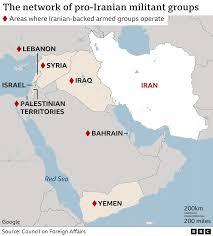

イランは米に近いサウジやUAE等に攻撃計画事前通知

イスラエルVSハマス戦争から世界の視線それる

イランの脅威に湾岸産油国の危機感高まる

4月23日付で防衛省防衛研究所の中東担当主任研究官・西野正巳氏が、4月13日深夜からのイランによるイスラエル直接攻撃と同19日のイスラエルの反撃、そしてその後の中東全体の雰囲気について「NIDSコメンタリー」枠組みで約4ページの論考「イランの史上初の対イスラエル領土攻撃とイス

ラエルの反撃」を速攻で発表しました。特に今後の中東情勢に関する観点が興味深いのでご紹介します

4月23日付で防衛省防衛研究所の中東担当主任研究官・西野正巳氏が、4月13日深夜からのイランによるイスラエル直接攻撃と同19日のイスラエルの反撃、そしてその後の中東全体の雰囲気について「NIDSコメンタリー」枠組みで約4ページの論考「イランの史上初の対イスラエル領土攻撃とイス

ラエルの反撃」を速攻で発表しました。特に今後の中東情勢に関する観点が興味深いのでご紹介します

西野主任研究官は、イランもイスラエルも「事態のエスカレーションを望まない」中で、自国民に相手への政府としての強い意志を見せるために4月13日と19日にそれぞれ攻撃を行ったが、攻撃を大規模に見せかけつつ、攻撃による大きな被害を出さないよう注意を払っていると分析し、この双方の動きにより、ハマスVSイスラエル紛争から世界の注目がいったん外れ、一方でイランの脅威を湾岸諸国をはじめとする中東諸国に改めて考えさせることになっているとの視点を提示しています。

西野正巳・主任研究官の分析概要の概要は・・・

●イランは4月13日深夜から、無人機約170機、巡航ミサイル30発以上、弾道ミサイル 120発以上をイスラエルに向け発射し、1979年のイラン建国以来初のイスラエル直接攻撃を行った。

●イランは4月13日深夜から、無人機約170機、巡航ミサイル30発以上、弾道ミサイル 120発以上をイスラエルに向け発射し、1979年のイラン建国以来初のイスラエル直接攻撃を行った。

●但し、イランは攻撃による事態エスカレーションを望まず、イランのイスラエルに対する強い姿勢を自国民に見せるため攻撃を大規模に見せかけつつ、攻撃による大きな被害を出さないよう対策した。

●イスラエル側の被害発生を防ぐため、イランは攻撃の実施時期や概要を、事前にトルコ、サウジアラビア、UAE など中東諸国に事前通告することで、情報を間接的に米国やイスラエルへ届けて、イスラエル側が十分な防衛体制を準備できるようにした。

●イスラエル軍は米英軍などと連携・協力して、情報を生かしてイラン攻撃に対処した。

●アラブ諸国の一角であるヨルダン軍も、自国領空を侵犯してイスラエルに向かうイラン無人機多数を撃墜し、他の一部アラブ諸国も、レーダー情報の提供などの形でイスラエルを支援したとみられる

●アラブ諸国の一角であるヨルダン軍も、自国領空を侵犯してイスラエルに向かうイラン無人機多数を撃墜し、他の一部アラブ諸国も、レーダー情報の提供などの形でイスラエルを支援したとみられる

●結果的に、無人機と巡航ミサイルは全てイスラエル領空到達前に撃破され、弾道ミサイルも多くはイスラエルのBMD システム「アロー」で迎撃された。一部少数の弾道ミサイルのみが着弾し、南部のネバティム空軍基地にわずかな被害が出た程度で収まり、攻撃の結果はイランの狙い通りとなった

攻撃後のイランの姿勢や攻撃への配慮

●攻撃後、イランは国連代表部 SNSを通じて、今攻撃で本件は完了として、これ以上のイスラエルとの攻撃の応酬を望まない意向を表明した

●攻撃後、イランは国連代表部 SNSを通じて、今攻撃で本件は完了として、これ以上のイスラエルとの攻撃の応酬を望まない意向を表明した

●ただイランはイスラエルの反撃も想定し、イエメンから相当数の兵器をイスラエル向けに発射した一方で、レバノンの親イラン勢力であるヒズボラ温存のため、ヒズボラを活用したレバノンからの攻撃は意図的に避けた可能性が高い。(イランは 2023年10月以来一貫して、ヒズボラがイスラエルとの本格交戦に突入して打撃を受ける事態の回避を目指している)

●現状を整理すると、イランは事態のエスカレーションを望んでいなし、イスラエルもイランとの全面交戦のような過度のエスカレーションを望んでいない。 このため、4月19日のイスラエルによるイランのイスファハン攻撃も、イラン側の被害はわずかとみられ、更なるエスカレーション防止を狙うイスラエルの意思を反映しているしたとみられる。

今後の中東情勢等への影響は

●イランとイスラエルの相互攻撃という今回のエスカレーションに伴い、ガザ地区でのハマスとイスラエルの交戦として始まった紛争の構図や、それを巡る各国の姿勢が、今後変化する可能性がある

●イランとイスラエルの相互攻撃という今回のエスカレーションに伴い、ガザ地区でのハマスとイスラエルの交戦として始まった紛争の構図や、それを巡る各国の姿勢が、今後変化する可能性がある

●まず、ガザ地区への注目が相対的に薄れ、それに伴い、ガザ地区の人道状況についてのイスラエルに対する、米国等からの批判が弱まる可能性がある

●また、今回のイランによるイスラエル攻撃の直後、G7 は一致してイランを非難しており、一部アラブ諸国の姿勢も変わる可能性がある。

●例えばヨルダン軍は、直接的には自国の領空防衛任務を遂行したが、結果的に、イスラエルへ飛来するイラン無人機を撃墜してイスラエルを支援した形になっている

●サウジは 2023年10月のハマスによる対イスラエル大規模攻撃の直前まで、イスラエルとの国交樹立交渉を進めており、サウジはイスラエルとの国交樹立の見返りとして米国に、米国によるサウジアラビア安全保障へのより明確な関与の約束も求めていたとされる。

●サウジは 2023年10月のハマスによる対イスラエル大規模攻撃の直前まで、イスラエルとの国交樹立交渉を進めており、サウジはイスラエルとの国交樹立の見返りとして米国に、米国によるサウジアラビア安全保障へのより明確な関与の約束も求めていたとされる。

●現在サウジはイスラエルとの国交樹立交渉を凍結しているが、2019年にイラン勢力による無人機と巡航ミサイルの攻撃で、国営石油会社サウジアラムコ施設が深刻な被害を受け、石油生産能力が一時的に半減した痛い経験をしており、今回のイランによる対イスラエル攻撃からイランの脅威を再認識したとみられ、地域安全保障上の脅威認識が一致するサウジアラビアとイスラエルは、水面下で接近・協力を試みる可能性がある

/////////////////////////////////////////////

この論考は「NIDSコメンタリー」の枠組みには珍しく、詳細に「引用先」や「参考文献」が明示されており、なおかつ4月13日と19日の双方の攻撃後に、週末を挟みつつも「速攻で」23日に発表している点で、その積極的な姿勢を大いに歓迎し、拍手を送りたいと思います

この論考は「NIDSコメンタリー」の枠組みには珍しく、詳細に「引用先」や「参考文献」が明示されており、なおかつ4月13日と19日の双方の攻撃後に、週末を挟みつつも「速攻で」23日に発表している点で、その積極的な姿勢を大いに歓迎し、拍手を送りたいと思います

これだけ世界から関心を集め、広く報じられているテーマについて、迅速に今後の大きな流れに関する視点まで論ずる姿勢は、まさに政府系研究機関の分析官の「鏡」ですし、その方向を支えた防衛研究所も素晴らしいと思います。日本のメディアが反イスラエル報道で凝り固まる中、アラブ世界内の動静を冷静に紹介する研究者の意地を感じました。防衛研究所の中国分析官の皆様にも見習っていただきたいと思います

イラン関連の記事

「出来すぎのイラン攻撃への迎撃作戦概要」→https://holylandtokyo.com/2024/04/16/5812/

「中国仲介:イランとサウジが国交復活」→https://holylandtokyo.com/2023/04/21/4550/

「イラン製無人攻撃機がウで猛威」→https://holylandtokyo.com/2022/10/20/3787/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

イスラエルVSハマス戦争から世界の視線それる

イランの脅威に湾岸産油国の危機感高まる

4月23日付で防衛省防衛研究所の中東担当主任研究官・西野正巳氏が、4月13日深夜からのイランによるイスラエル直接攻撃と同19日のイスラエルの反撃、そしてその後の中東全体の雰囲気について「NIDSコメンタリー」枠組みで約4ページの論考「イランの史上初の対イスラエル領土攻撃とイス

ラエルの反撃」を速攻で発表しました。特に今後の中東情勢に関する観点が興味深いのでご紹介します

4月23日付で防衛省防衛研究所の中東担当主任研究官・西野正巳氏が、4月13日深夜からのイランによるイスラエル直接攻撃と同19日のイスラエルの反撃、そしてその後の中東全体の雰囲気について「NIDSコメンタリー」枠組みで約4ページの論考「イランの史上初の対イスラエル領土攻撃とイス

ラエルの反撃」を速攻で発表しました。特に今後の中東情勢に関する観点が興味深いのでご紹介します西野主任研究官は、イランもイスラエルも「事態のエスカレーションを望まない」中で、自国民に相手への政府としての強い意志を見せるために4月13日と19日にそれぞれ攻撃を行ったが、攻撃を大規模に見せかけつつ、攻撃による大きな被害を出さないよう注意を払っていると分析し、この双方の動きにより、ハマスVSイスラエル紛争から世界の注目がいったん外れ、一方でイランの脅威を湾岸諸国をはじめとする中東諸国に改めて考えさせることになっているとの視点を提示しています。

西野正巳・主任研究官の分析概要の概要は・・・

●イランは4月13日深夜から、無人機約170機、巡航ミサイル30発以上、弾道ミサイル 120発以上をイスラエルに向け発射し、1979年のイラン建国以来初のイスラエル直接攻撃を行った。

●イランは4月13日深夜から、無人機約170機、巡航ミサイル30発以上、弾道ミサイル 120発以上をイスラエルに向け発射し、1979年のイラン建国以来初のイスラエル直接攻撃を行った。●但し、イランは攻撃による事態エスカレーションを望まず、イランのイスラエルに対する強い姿勢を自国民に見せるため攻撃を大規模に見せかけつつ、攻撃による大きな被害を出さないよう対策した。

●イスラエル側の被害発生を防ぐため、イランは攻撃の実施時期や概要を、事前にトルコ、サウジアラビア、UAE など中東諸国に事前通告することで、情報を間接的に米国やイスラエルへ届けて、イスラエル側が十分な防衛体制を準備できるようにした。

●イスラエル軍は米英軍などと連携・協力して、情報を生かしてイラン攻撃に対処した。

●アラブ諸国の一角であるヨルダン軍も、自国領空を侵犯してイスラエルに向かうイラン無人機多数を撃墜し、他の一部アラブ諸国も、レーダー情報の提供などの形でイスラエルを支援したとみられる

●アラブ諸国の一角であるヨルダン軍も、自国領空を侵犯してイスラエルに向かうイラン無人機多数を撃墜し、他の一部アラブ諸国も、レーダー情報の提供などの形でイスラエルを支援したとみられる ●結果的に、無人機と巡航ミサイルは全てイスラエル領空到達前に撃破され、弾道ミサイルも多くはイスラエルのBMD システム「アロー」で迎撃された。一部少数の弾道ミサイルのみが着弾し、南部のネバティム空軍基地にわずかな被害が出た程度で収まり、攻撃の結果はイランの狙い通りとなった

攻撃後のイランの姿勢や攻撃への配慮

●攻撃後、イランは国連代表部 SNSを通じて、今攻撃で本件は完了として、これ以上のイスラエルとの攻撃の応酬を望まない意向を表明した

●攻撃後、イランは国連代表部 SNSを通じて、今攻撃で本件は完了として、これ以上のイスラエルとの攻撃の応酬を望まない意向を表明した ●ただイランはイスラエルの反撃も想定し、イエメンから相当数の兵器をイスラエル向けに発射した一方で、レバノンの親イラン勢力であるヒズボラ温存のため、ヒズボラを活用したレバノンからの攻撃は意図的に避けた可能性が高い。(イランは 2023年10月以来一貫して、ヒズボラがイスラエルとの本格交戦に突入して打撃を受ける事態の回避を目指している)

●現状を整理すると、イランは事態のエスカレーションを望んでいなし、イスラエルもイランとの全面交戦のような過度のエスカレーションを望んでいない。 このため、4月19日のイスラエルによるイランのイスファハン攻撃も、イラン側の被害はわずかとみられ、更なるエスカレーション防止を狙うイスラエルの意思を反映しているしたとみられる。

今後の中東情勢等への影響は

●イランとイスラエルの相互攻撃という今回のエスカレーションに伴い、ガザ地区でのハマスとイスラエルの交戦として始まった紛争の構図や、それを巡る各国の姿勢が、今後変化する可能性がある

●イランとイスラエルの相互攻撃という今回のエスカレーションに伴い、ガザ地区でのハマスとイスラエルの交戦として始まった紛争の構図や、それを巡る各国の姿勢が、今後変化する可能性がある ●まず、ガザ地区への注目が相対的に薄れ、それに伴い、ガザ地区の人道状況についてのイスラエルに対する、米国等からの批判が弱まる可能性がある

●また、今回のイランによるイスラエル攻撃の直後、G7 は一致してイランを非難しており、一部アラブ諸国の姿勢も変わる可能性がある。

●例えばヨルダン軍は、直接的には自国の領空防衛任務を遂行したが、結果的に、イスラエルへ飛来するイラン無人機を撃墜してイスラエルを支援した形になっている

●サウジは 2023年10月のハマスによる対イスラエル大規模攻撃の直前まで、イスラエルとの国交樹立交渉を進めており、サウジはイスラエルとの国交樹立の見返りとして米国に、米国によるサウジアラビア安全保障へのより明確な関与の約束も求めていたとされる。

●サウジは 2023年10月のハマスによる対イスラエル大規模攻撃の直前まで、イスラエルとの国交樹立交渉を進めており、サウジはイスラエルとの国交樹立の見返りとして米国に、米国によるサウジアラビア安全保障へのより明確な関与の約束も求めていたとされる。 ●現在サウジはイスラエルとの国交樹立交渉を凍結しているが、2019年にイラン勢力による無人機と巡航ミサイルの攻撃で、国営石油会社サウジアラムコ施設が深刻な被害を受け、石油生産能力が一時的に半減した痛い経験をしており、今回のイランによる対イスラエル攻撃からイランの脅威を再認識したとみられ、地域安全保障上の脅威認識が一致するサウジアラビアとイスラエルは、水面下で接近・協力を試みる可能性がある

/////////////////////////////////////////////

この論考は「NIDSコメンタリー」の枠組みには珍しく、詳細に「引用先」や「参考文献」が明示されており、なおかつ4月13日と19日の双方の攻撃後に、週末を挟みつつも「速攻で」23日に発表している点で、その積極的な姿勢を大いに歓迎し、拍手を送りたいと思います

この論考は「NIDSコメンタリー」の枠組みには珍しく、詳細に「引用先」や「参考文献」が明示されており、なおかつ4月13日と19日の双方の攻撃後に、週末を挟みつつも「速攻で」23日に発表している点で、その積極的な姿勢を大いに歓迎し、拍手を送りたいと思いますこれだけ世界から関心を集め、広く報じられているテーマについて、迅速に今後の大きな流れに関する視点まで論ずる姿勢は、まさに政府系研究機関の分析官の「鏡」ですし、その方向を支えた防衛研究所も素晴らしいと思います。日本のメディアが反イスラエル報道で凝り固まる中、アラブ世界内の動静を冷静に紹介する研究者の意地を感じました。防衛研究所の中国分析官の皆様にも見習っていただきたいと思います

イラン関連の記事

「出来すぎのイラン攻撃への迎撃作戦概要」→https://holylandtokyo.com/2024/04/16/5812/

「中国仲介:イランとサウジが国交復活」→https://holylandtokyo.com/2023/04/21/4550/

「イラン製無人攻撃機がウで猛威」→https://holylandtokyo.com/2022/10/20/3787/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

ポ大統領がNATO核兵器共有への参加意欲示す [安全保障全般]

「もしNATOが決断すれば、受け入れる用意がある」

ポ国民合意はおろか、政府内議論も議論予定も今は無いが

露核兵器のベラルーシや露飛び地への搬入に危機感

4月22日、ポーランドのAdrzej Duda大統領が地元メディア「Fakt」とのインタビューで、「もしNATOが現在5か国と行っている核兵器共有(nuclear sharing)国を拡大する決断をするなら、ポーランドは受け入れる用意がある」、「ただし、ポ政府内で決定したわけでもなく、国民的議論を行う必要がある極めて大きな決断であり、現時点ではポーランドとして意思決定の時程などを具体的に設定しているわけではない」と語り大きな話題となっています

4月22日、ポーランドのAdrzej Duda大統領が地元メディア「Fakt」とのインタビューで、「もしNATOが現在5か国と行っている核兵器共有(nuclear sharing)国を拡大する決断をするなら、ポーランドは受け入れる用意がある」、「ただし、ポ政府内で決定したわけでもなく、国民的議論を行う必要がある極めて大きな決断であり、現時点ではポーランドとして意思決定の時程などを具体的に設定しているわけではない」と語り大きな話題となっています

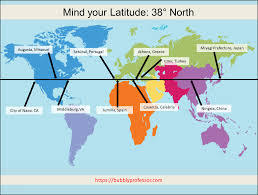

ポ大統領が慎重な言い回しの中にも、「ポーランドは核兵器共有にabsolutely positiveにならなければならない」と、国家指導者としての強い決意を示した背景には、ロシアがWW2後に奪取した飛び地である「Kaliningrad」の軍事要塞化を進め、またウクライナの北に位置するベラルーシにロシアが戦術核を持ち込み(ベラルーシ大統領が2023年に認める)、露とベラルーシが「Poland, Estonia, Latvia and Lithuania」への侵略ウォーゲームを行うなど、ロシアが「核兵器を盾」にした周辺国への恫喝をたびたび行っていることがあります

ポ大統領が慎重な言い回しの中にも、「ポーランドは核兵器共有にabsolutely positiveにならなければならない」と、国家指導者としての強い決意を示した背景には、ロシアがWW2後に奪取した飛び地である「Kaliningrad」の軍事要塞化を進め、またウクライナの北に位置するベラルーシにロシアが戦術核を持ち込み(ベラルーシ大統領が2023年に認める)、露とベラルーシが「Poland, Estonia, Latvia and Lithuania」への侵略ウォーゲームを行うなど、ロシアが「核兵器を盾」にした周辺国への恫喝をたびたび行っていることがあります

NATOが現在5か国(独、蘭、伊、ベルギー、トルコ)と行っている核兵器共有(nuclear sharing)とは、有事の必要な場合には、NATOの指示で、これら5か国国内に保管されている「米国製戦術核兵器」を「各国の戦闘機や戦闘爆撃機に搭載して使用する」任務をNATOが付与している事を指しており、5か国は同戦術核兵器を搭載可能な機体(現在はF-16やトーネード、今後はトルコ除きF-35へ移行)を保有しています

ちなみにポーランドは、2022年にF-35を32機導入することを決定しており、2025年からポーランド用機体を使用して米本土のLuke米空軍基地でポランド人操縦者や整備員の養成を開始し、2030年に全機を受領して運用態勢を確立する予定となっています

ちなみにポーランドは、2022年にF-35を32機導入することを決定しており、2025年からポーランド用機体を使用して米本土のLuke米空軍基地でポランド人操縦者や整備員の養成を開始し、2030年に全機を受領して運用態勢を確立する予定となっています

もちろんポーランド大統領の発言にロシアは即座に反応し、ロシア国防相が「米国製核兵器をポーランドに持ち込まれることになれば、ロシアが安全確保のために必要な反撃を行う要件をポーランドがすべて満たすことになる」と警告した模様です

なお約10年の期間を要して進められてきた、F-35への核兵器搭載を可能にする各種改修や試験や審査が2023年秋に終了後、16もの米国政府機関がサインする必要がある正式承認決定が2024年3月に降りたばかりで、米空軍として50キロトンの「B61-12戦術核兵器」を搭載可能なF-35をどこに配備しているかを明確にしていませんが、英国のLakenheath英空軍基地に配備の機体が従来になってきた任務であり、同基地に同兵器貯蔵施設があることから、そのまま任務を引き継ぐものと考えられています

なお約10年の期間を要して進められてきた、F-35への核兵器搭載を可能にする各種改修や試験や審査が2023年秋に終了後、16もの米国政府機関がサインする必要がある正式承認決定が2024年3月に降りたばかりで、米空軍として50キロトンの「B61-12戦術核兵器」を搭載可能なF-35をどこに配備しているかを明確にしていませんが、英国のLakenheath英空軍基地に配備の機体が従来になってきた任務であり、同基地に同兵器貯蔵施設があることから、そのまま任務を引き継ぐものと考えられています

/////////////////////////////////////////////

NATOが現在5か国(独、蘭、伊、ベルギー、トルコ)と行っている核兵器共有(nuclear sharing)が、米国を含むNATOの合意と、ポーランド国民の合意を経て簡単に「拡大」するとはとは思えませんが、一国の指導者が明確な意思を示したことは大きな動きです

NATOが現在5か国(独、蘭、伊、ベルギー、トルコ)と行っている核兵器共有(nuclear sharing)が、米国を含むNATOの合意と、ポーランド国民の合意を経て簡単に「拡大」するとはとは思えませんが、一国の指導者が明確な意思を示したことは大きな動きです

長期間を要した「F-35への戦術核搭載改修や承認」が、2024年3月に終了していたことと併せ、皆様にご紹介しておきます

事例:独のドイツの核兵器共有の後継機問題

「F-35を後継機に決定」→https://holylandtokyo.com/2022/03/16/2920/

「独新政権が核兵器共有継続」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2022-01-13

「3機種混合案検討」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-23-1

戦術核兵器とF-35等

「F-35への戦術核搭載へ第一歩」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-10-06

「米空軍に追加の戦術核は不要」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-09-04

「戦術核改修に1兆円」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-10-20

「F-35戦術核不要論」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-08-16

「欧州はF-35核搭載型を強く要望」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-07-22

「F-35核搭載は2020年代半ば」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-09-23-1

「F-35は戦術核を搭載するか?」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2010-07-06

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

ポ国民合意はおろか、政府内議論も議論予定も今は無いが

露核兵器のベラルーシや露飛び地への搬入に危機感

4月22日、ポーランドのAdrzej Duda大統領が地元メディア「Fakt」とのインタビューで、「もしNATOが現在5か国と行っている核兵器共有(nuclear sharing)国を拡大する決断をするなら、ポーランドは受け入れる用意がある」、「ただし、ポ政府内で決定したわけでもなく、国民的議論を行う必要がある極めて大きな決断であり、現時点ではポーランドとして意思決定の時程などを具体的に設定しているわけではない」と語り大きな話題となっています

4月22日、ポーランドのAdrzej Duda大統領が地元メディア「Fakt」とのインタビューで、「もしNATOが現在5か国と行っている核兵器共有(nuclear sharing)国を拡大する決断をするなら、ポーランドは受け入れる用意がある」、「ただし、ポ政府内で決定したわけでもなく、国民的議論を行う必要がある極めて大きな決断であり、現時点ではポーランドとして意思決定の時程などを具体的に設定しているわけではない」と語り大きな話題となっています ポ大統領が慎重な言い回しの中にも、「ポーランドは核兵器共有にabsolutely positiveにならなければならない」と、国家指導者としての強い決意を示した背景には、ロシアがWW2後に奪取した飛び地である「Kaliningrad」の軍事要塞化を進め、またウクライナの北に位置するベラルーシにロシアが戦術核を持ち込み(ベラルーシ大統領が2023年に認める)、露とベラルーシが「Poland, Estonia, Latvia and Lithuania」への侵略ウォーゲームを行うなど、ロシアが「核兵器を盾」にした周辺国への恫喝をたびたび行っていることがあります

ポ大統領が慎重な言い回しの中にも、「ポーランドは核兵器共有にabsolutely positiveにならなければならない」と、国家指導者としての強い決意を示した背景には、ロシアがWW2後に奪取した飛び地である「Kaliningrad」の軍事要塞化を進め、またウクライナの北に位置するベラルーシにロシアが戦術核を持ち込み(ベラルーシ大統領が2023年に認める)、露とベラルーシが「Poland, Estonia, Latvia and Lithuania」への侵略ウォーゲームを行うなど、ロシアが「核兵器を盾」にした周辺国への恫喝をたびたび行っていることがありますNATOが現在5か国(独、蘭、伊、ベルギー、トルコ)と行っている核兵器共有(nuclear sharing)とは、有事の必要な場合には、NATOの指示で、これら5か国国内に保管されている「米国製戦術核兵器」を「各国の戦闘機や戦闘爆撃機に搭載して使用する」任務をNATOが付与している事を指しており、5か国は同戦術核兵器を搭載可能な機体(現在はF-16やトーネード、今後はトルコ除きF-35へ移行)を保有しています

ちなみにポーランドは、2022年にF-35を32機導入することを決定しており、2025年からポーランド用機体を使用して米本土のLuke米空軍基地でポランド人操縦者や整備員の養成を開始し、2030年に全機を受領して運用態勢を確立する予定となっています

ちなみにポーランドは、2022年にF-35を32機導入することを決定しており、2025年からポーランド用機体を使用して米本土のLuke米空軍基地でポランド人操縦者や整備員の養成を開始し、2030年に全機を受領して運用態勢を確立する予定となっていますもちろんポーランド大統領の発言にロシアは即座に反応し、ロシア国防相が「米国製核兵器をポーランドに持ち込まれることになれば、ロシアが安全確保のために必要な反撃を行う要件をポーランドがすべて満たすことになる」と警告した模様です

なお約10年の期間を要して進められてきた、F-35への核兵器搭載を可能にする各種改修や試験や審査が2023年秋に終了後、16もの米国政府機関がサインする必要がある正式承認決定が2024年3月に降りたばかりで、米空軍として50キロトンの「B61-12戦術核兵器」を搭載可能なF-35をどこに配備しているかを明確にしていませんが、英国のLakenheath英空軍基地に配備の機体が従来になってきた任務であり、同基地に同兵器貯蔵施設があることから、そのまま任務を引き継ぐものと考えられています

なお約10年の期間を要して進められてきた、F-35への核兵器搭載を可能にする各種改修や試験や審査が2023年秋に終了後、16もの米国政府機関がサインする必要がある正式承認決定が2024年3月に降りたばかりで、米空軍として50キロトンの「B61-12戦術核兵器」を搭載可能なF-35をどこに配備しているかを明確にしていませんが、英国のLakenheath英空軍基地に配備の機体が従来になってきた任務であり、同基地に同兵器貯蔵施設があることから、そのまま任務を引き継ぐものと考えられています/////////////////////////////////////////////

NATOが現在5か国(独、蘭、伊、ベルギー、トルコ)と行っている核兵器共有(nuclear sharing)が、米国を含むNATOの合意と、ポーランド国民の合意を経て簡単に「拡大」するとはとは思えませんが、一国の指導者が明確な意思を示したことは大きな動きです

NATOが現在5か国(独、蘭、伊、ベルギー、トルコ)と行っている核兵器共有(nuclear sharing)が、米国を含むNATOの合意と、ポーランド国民の合意を経て簡単に「拡大」するとはとは思えませんが、一国の指導者が明確な意思を示したことは大きな動きです長期間を要した「F-35への戦術核搭載改修や承認」が、2024年3月に終了していたことと併せ、皆様にご紹介しておきます

事例:独のドイツの核兵器共有の後継機問題

「F-35を後継機に決定」→https://holylandtokyo.com/2022/03/16/2920/

「独新政権が核兵器共有継続」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2022-01-13

「3機種混合案検討」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-23-1

戦術核兵器とF-35等

「F-35への戦術核搭載へ第一歩」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-10-06

「米空軍に追加の戦術核は不要」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-09-04

「戦術核改修に1兆円」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-10-20

「F-35戦術核不要論」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-08-16

「欧州はF-35核搭載型を強く要望」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-07-22

「F-35核搭載は2020年代半ば」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-09-23-1

「F-35は戦術核を搭載するか?」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2010-07-06

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

台湾がMQ-9Bを追加契約し戦闘機等の負担軽減へ [安全保障全般]

米国が武装許可するか不透明も

グレーゾーン時期や有事でのISR・目標照準・攻撃に

国産無人機Teng Yun開発が不調な中で

3月27日付Defense-Newsが、2020年11月に米国が台湾への輸出を承認している海洋活動用無人偵察(攻撃)機MQ-9B SkyGuardianに関し、2023年5月の2機購入契約に続き、今年3月11日に追加で2機の購入FMS契約を台湾と製造企業General Atomics Aeronautical Systemsが結んだと紹介し、活発化する中国戦闘機等への対処に多忙な台湾戦闘機などを補完し、ISRや目標ターゲティングや(米国が許せば)対地・対艦・対潜水艦攻撃にも活躍が期待され、運用態勢整備が進めば追加購入が予期されると紹介しています

3月27日付Defense-Newsが、2020年11月に米国が台湾への輸出を承認している海洋活動用無人偵察(攻撃)機MQ-9B SkyGuardianに関し、2023年5月の2機購入契約に続き、今年3月11日に追加で2機の購入FMS契約を台湾と製造企業General Atomics Aeronautical Systemsが結んだと紹介し、活発化する中国戦闘機等への対処に多忙な台湾戦闘機などを補完し、ISRや目標ターゲティングや(米国が許せば)対地・対艦・対潜水艦攻撃にも活躍が期待され、運用態勢整備が進めば追加購入が予期されると紹介しています

また同時に、台湾が独自に2015年から国産開発開始しているMQ-9と同クラスの無人機「Teng Yun」開発が、昨年から本格化した試験で十分な成果を得られておらず遅れているが、米国製エンジンや飛行管制装置を導入した「Teng Yun 2」は、多少時間はかかっても重要な戦力になっていくだろうとの専門家の見方も取り上げ、中国脅威の最前線台湾が無人機導入を進める様子を紹介しています

MQ-9B SkyGuardianの導入について

●2023年5月に約320億円で最初の2機契約。そして今回3月11日に追加の2機を約370億円で契約。当初の2機は、契約時に2025年5月納入予定とされていたが、現時点では2026年納入予定と修正され、今回契約の追加2機は2027年納入予定

●2023年5月に約320億円で最初の2機契約。そして今回3月11日に追加の2機を約370億円で契約。当初の2機は、契約時に2025年5月納入予定とされていたが、現時点では2026年納入予定と修正され、今回契約の追加2機は2027年納入予定

●これら契約には、2セットの地上管制装置も含まれている。まだ公表はされていないが、台湾導入のMQ-9Bには、L3Haris製のWESCAM MX-20ターゲティング装置やRTX(旧レイセオン)製のSeaVue多用途レーダーが搭載される模様

台湾が国産開発目指す無人機「Teng Yun」

●MQ-9と同タイプの中高度長期在空無人機の開発を目指し、2015年から台湾National Chung-Shan Institute of Science and Technologyが無人機「Teng Yun」開発を開始

●MQ-9と同タイプの中高度長期在空無人機の開発を目指し、2015年から台湾National Chung-Shan Institute of Science and Technologyが無人機「Teng Yun」開発を開始

●米国製エンジンや飛行管制装置を導入した「Teng Yun 2」が2023年3月から本格的な飛行試験を開始したが、作戦行動に投入可能なレベルの成熟度に達しておらず、開発は遅れており、進捗が遅い

台湾の国防専門家Chen Kuo氏は、中国軍機の台湾周辺での活動活発化に伴い、台湾空軍の戦闘機など作戦機は対応に追われており、多忙な戦闘機等を補完するため、グレーゾーン事態時のISRや目標照準、更には有事の対地・対艦・対潜水艦攻撃にも台湾は無人機を活用したいと考えているが、無人機搭載用の攻撃兵器を米国が提供するか、またMQ-9Bへの攻撃兵器搭載を許可するかは不透明だと見ています

台湾の国防専門家Chen Kuo氏は、中国軍機の台湾周辺での活動活発化に伴い、台湾空軍の戦闘機など作戦機は対応に追われており、多忙な戦闘機等を補完するため、グレーゾーン事態時のISRや目標照準、更には有事の対地・対艦・対潜水艦攻撃にも台湾は無人機を活用したいと考えているが、無人機搭載用の攻撃兵器を米国が提供するか、またMQ-9Bへの攻撃兵器搭載を許可するかは不透明だと見ています

米台ビジネス評議会会長(president of the US-Taiwan Business Council)のRupert Hammond-Chambers氏は、台湾でのMQ-9B運用は、米国のみならず周辺国との相互運用性(interoperability)を高めることとなり、台湾軍には作戦運用ニーズもあることから、最初の4機で運用を支える要員の育成、基本インフラの整備、運用ノウハウの蓄積を図った後に、米国の台湾への武器提供の姿勢に大きな変化がなければ、更に追加でMQ-9を導入するだろう、と見ています

//////////////////////////////////////////

対中国正面でMQ-9Bを導入しているのは、豪州と日本(海上自衛隊と海上保安庁がレンタル形式で)で、米空軍も嘉手納基地にMQ-9部隊を海自鹿屋基地から移設しておいています。これらアセットの国家の枠を超えた連携が、どのように可能なのかわかりませんが、有人機の活動にはコストやリスクが高すぎる周辺空域ですので、上手くいくことを期待いたします

対中国正面でMQ-9Bを導入しているのは、豪州と日本(海上自衛隊と海上保安庁がレンタル形式で)で、米空軍も嘉手納基地にMQ-9部隊を海自鹿屋基地から移設しておいています。これらアセットの国家の枠を超えた連携が、どのように可能なのかわかりませんが、有人機の活動にはコストやリスクが高すぎる周辺空域ですので、上手くいくことを期待いたします

また航空自衛隊に置かれては、日本より厳しい脅威環境にある台湾軍の動向も参考にされ、脅威の変化にもかかわらず60年近く変化のない戦闘機飛行隊数10個(戦闘機7個と支援戦闘機3個)体制を是非再精査し、無人機も含めた体制の見直しをご検討いただきたいと思います。つまり有人戦闘機への投資を減らし、他の必要な分野に投資を再配分を考えてほしいということです

MQ-9やMQ-9B関連記事

「海自がMQ-9Bを東シナ海試験運用」→https://holylandtokyo.com/2024/03/04/5603/

「米空軍が鹿屋に配備」→https://holylandtokyo.com/2022/10/27/3811/

「2回目の対中国応用演習」→https://holylandtokyo.com/2021/05/01/211/

「9B豪州への輸出許可」→https://holylandtokyo.com/2021/04/29/119/

「本格紛争対応に機体改修」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-04-22

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

グレーゾーン時期や有事でのISR・目標照準・攻撃に

国産無人機Teng Yun開発が不調な中で

3月27日付Defense-Newsが、2020年11月に米国が台湾への輸出を承認している海洋活動用無人偵察(攻撃)機MQ-9B SkyGuardianに関し、2023年5月の2機購入契約に続き、今年3月11日に追加で2機の購入FMS契約を台湾と製造企業General Atomics Aeronautical Systemsが結んだと紹介し、活発化する中国戦闘機等への対処に多忙な台湾戦闘機などを補完し、ISRや目標ターゲティングや(米国が許せば)対地・対艦・対潜水艦攻撃にも活躍が期待され、運用態勢整備が進めば追加購入が予期されると紹介しています

3月27日付Defense-Newsが、2020年11月に米国が台湾への輸出を承認している海洋活動用無人偵察(攻撃)機MQ-9B SkyGuardianに関し、2023年5月の2機購入契約に続き、今年3月11日に追加で2機の購入FMS契約を台湾と製造企業General Atomics Aeronautical Systemsが結んだと紹介し、活発化する中国戦闘機等への対処に多忙な台湾戦闘機などを補完し、ISRや目標ターゲティングや(米国が許せば)対地・対艦・対潜水艦攻撃にも活躍が期待され、運用態勢整備が進めば追加購入が予期されると紹介していますまた同時に、台湾が独自に2015年から国産開発開始しているMQ-9と同クラスの無人機「Teng Yun」開発が、昨年から本格化した試験で十分な成果を得られておらず遅れているが、米国製エンジンや飛行管制装置を導入した「Teng Yun 2」は、多少時間はかかっても重要な戦力になっていくだろうとの専門家の見方も取り上げ、中国脅威の最前線台湾が無人機導入を進める様子を紹介しています

MQ-9B SkyGuardianの導入について

●2023年5月に約320億円で最初の2機契約。そして今回3月11日に追加の2機を約370億円で契約。当初の2機は、契約時に2025年5月納入予定とされていたが、現時点では2026年納入予定と修正され、今回契約の追加2機は2027年納入予定

●2023年5月に約320億円で最初の2機契約。そして今回3月11日に追加の2機を約370億円で契約。当初の2機は、契約時に2025年5月納入予定とされていたが、現時点では2026年納入予定と修正され、今回契約の追加2機は2027年納入予定●これら契約には、2セットの地上管制装置も含まれている。まだ公表はされていないが、台湾導入のMQ-9Bには、L3Haris製のWESCAM MX-20ターゲティング装置やRTX(旧レイセオン)製のSeaVue多用途レーダーが搭載される模様

台湾が国産開発目指す無人機「Teng Yun」

●MQ-9と同タイプの中高度長期在空無人機の開発を目指し、2015年から台湾National Chung-Shan Institute of Science and Technologyが無人機「Teng Yun」開発を開始

●MQ-9と同タイプの中高度長期在空無人機の開発を目指し、2015年から台湾National Chung-Shan Institute of Science and Technologyが無人機「Teng Yun」開発を開始●米国製エンジンや飛行管制装置を導入した「Teng Yun 2」が2023年3月から本格的な飛行試験を開始したが、作戦行動に投入可能なレベルの成熟度に達しておらず、開発は遅れており、進捗が遅い

台湾の国防専門家Chen Kuo氏は、中国軍機の台湾周辺での活動活発化に伴い、台湾空軍の戦闘機など作戦機は対応に追われており、多忙な戦闘機等を補完するため、グレーゾーン事態時のISRや目標照準、更には有事の対地・対艦・対潜水艦攻撃にも台湾は無人機を活用したいと考えているが、無人機搭載用の攻撃兵器を米国が提供するか、またMQ-9Bへの攻撃兵器搭載を許可するかは不透明だと見ています

台湾の国防専門家Chen Kuo氏は、中国軍機の台湾周辺での活動活発化に伴い、台湾空軍の戦闘機など作戦機は対応に追われており、多忙な戦闘機等を補完するため、グレーゾーン事態時のISRや目標照準、更には有事の対地・対艦・対潜水艦攻撃にも台湾は無人機を活用したいと考えているが、無人機搭載用の攻撃兵器を米国が提供するか、またMQ-9Bへの攻撃兵器搭載を許可するかは不透明だと見ています米台ビジネス評議会会長(president of the US-Taiwan Business Council)のRupert Hammond-Chambers氏は、台湾でのMQ-9B運用は、米国のみならず周辺国との相互運用性(interoperability)を高めることとなり、台湾軍には作戦運用ニーズもあることから、最初の4機で運用を支える要員の育成、基本インフラの整備、運用ノウハウの蓄積を図った後に、米国の台湾への武器提供の姿勢に大きな変化がなければ、更に追加でMQ-9を導入するだろう、と見ています

//////////////////////////////////////////

対中国正面でMQ-9Bを導入しているのは、豪州と日本(海上自衛隊と海上保安庁がレンタル形式で)で、米空軍も嘉手納基地にMQ-9部隊を海自鹿屋基地から移設しておいています。これらアセットの国家の枠を超えた連携が、どのように可能なのかわかりませんが、有人機の活動にはコストやリスクが高すぎる周辺空域ですので、上手くいくことを期待いたします

対中国正面でMQ-9Bを導入しているのは、豪州と日本(海上自衛隊と海上保安庁がレンタル形式で)で、米空軍も嘉手納基地にMQ-9部隊を海自鹿屋基地から移設しておいています。これらアセットの国家の枠を超えた連携が、どのように可能なのかわかりませんが、有人機の活動にはコストやリスクが高すぎる周辺空域ですので、上手くいくことを期待いたしますまた航空自衛隊に置かれては、日本より厳しい脅威環境にある台湾軍の動向も参考にされ、脅威の変化にもかかわらず60年近く変化のない戦闘機飛行隊数10個(戦闘機7個と支援戦闘機3個)体制を是非再精査し、無人機も含めた体制の見直しをご検討いただきたいと思います。つまり有人戦闘機への投資を減らし、他の必要な分野に投資を再配分を考えてほしいということです

MQ-9やMQ-9B関連記事

「海自がMQ-9Bを東シナ海試験運用」→https://holylandtokyo.com/2024/03/04/5603/

「米空軍が鹿屋に配備」→https://holylandtokyo.com/2022/10/27/3811/

「2回目の対中国応用演習」→https://holylandtokyo.com/2021/05/01/211/

「9B豪州への輸出許可」→https://holylandtokyo.com/2021/04/29/119/

「本格紛争対応に機体改修」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-04-22

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

緊急速報(追記有):「出来すぎ」イラン攻撃への迎撃作戦概要 [安全保障全般]

斜体フォント部分が追記部分

14日早朝のミサイル130発と無人機150機による攻撃

99%をイスラエル&米英仏軍で迎撃したと米政府高官

「出来すぎ」の迎撃戦果にちょっと違和感が・・・

4月14日のイスラエル時間未明(日本時間の14日夜明け頃か)、4月1日にイスラエル軍機が行った在シリアのイラン大使館への爆撃に対する報復攻撃をイラン革命防衛隊が遂行し、イランの弾道&巡航ミサイル130発以上と無人機約150機がイスラエルに向け発射されました。

4月14日のイスラエル時間未明(日本時間の14日夜明け頃か)、4月1日にイスラエル軍機が行った在シリアのイラン大使館への爆撃に対する報復攻撃をイラン革命防衛隊が遂行し、イランの弾道&巡航ミサイル130発以上と無人機約150機がイスラエルに向け発射されました。

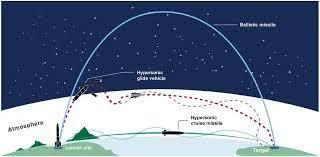

これに対し、イスラエル軍と米英仏軍が協力して戦闘機と防空ミサイルとイージス艦防空システムで迎撃作戦を行い、米国政府高官はイラン側攻撃の99%を迎撃し、その大半はイスラエル軍の戦闘機やArrow2又は3防空ミサイルにより行われたが、米軍もバイデン大統領が前週に増強派遣を指示した米空軍戦闘機や米海軍イージス艦で迎撃作戦に参加し、スナク英首相も英軍戦闘機が複数の無人機を要撃したと発表しています

(なお英国防省は、米軍戦力をイラン攻撃対処に集中させるため、本来の対IS作戦のための追加戦闘機と空中給油機を事前に追加派遣していた、と発表)

冒頭紹介の攻撃概略図を掲載のNYポスト紙記事

→ https://nypost.com/2024/04/13/world-news/iran-launches-attack-on-israel-live-updates/

以下では、米国政府高官がメディアに「異常なほどの迅速さ」で語ったイランによる攻撃概要と、この「出来すぎ」感のある迎撃成果について、速報でご紹介いたします。本当に出来すぎで違和感ありありです・・・

以下では、米国政府高官がメディアに「異常なほどの迅速さ」で語ったイランによる攻撃概要と、この「出来すぎ」感のある迎撃成果について、速報でご紹介いたします。本当に出来すぎで違和感ありありです・・・

14日付米空軍協会web記事によれば

●イラン側の攻撃

・攻撃はイラン、イラク、シリア、イエメン各地から行われ、兵器内訳は

・巡航ミサイル100発以上、

・地上発射弾道ミサイル30発以上

(上記ミサイルの内、100発以上はほぼ同時発射され、防空網の飽和を狙った攻撃だった)

・無人機(自爆突入型か?)150機以上

●米軍による要撃成果

・イスラエル軍と米英軍間の敵攻撃状況の情報共有や迎撃目標割り当ては、米中央軍が運営する在カタールのCAOC(Combined Air Operations Center)で実施

・イスラエル軍と米英軍間の敵攻撃状況の情報共有や迎撃目標割り当ては、米中央軍が運営する在カタールのCAOC(Combined Air Operations Center)で実施

・F-15E Strike EaglesとF-16で無人機70機以上迎撃

・Patriot防空ミサイル(在イラクのエルビル)で弾道ミサイル1発迎撃

・東地中海配備の米イージス艦で弾道ミサイル4-6発迎撃

●イスラエル軍の対応概要

・弾道ミサイル防衛システムArrow-2とArrow-3、並びに空軍戦闘機でイラン攻撃の大部分に対処

////////////////////////////////////////////

正直な感想を申し上げれば、これだけ大規模な弾道&巡航ミサイルと無人機による「夜間」の「飽和攻撃」を99%迎撃するなど、漫画の世界でも設定困難なレベルの「出来すぎ」成果であり、一部SNS上で有識者も含めてつぶやかれている「米とイランが攻撃シナリオを事前に共有していた」説に共感してしまいます。即座に「G7首脳によるTV会議が開催」とか、この米政府高官によるイラン攻撃概要や米側戦果公表の「迅速すぎ」感もあります

正直な感想を申し上げれば、これだけ大規模な弾道&巡航ミサイルと無人機による「夜間」の「飽和攻撃」を99%迎撃するなど、漫画の世界でも設定困難なレベルの「出来すぎ」成果であり、一部SNS上で有識者も含めてつぶやかれている「米とイランが攻撃シナリオを事前に共有していた」説に共感してしまいます。即座に「G7首脳によるTV会議が開催」とか、この米政府高官によるイラン攻撃概要や米側戦果公表の「迅速すぎ」感もあります

もちろん、完全にイラン側の飽和攻撃計画を把握していたとしても、戦闘機(なぜStrike Eaglesで?)による夜間要撃も含めた99%の迎撃戦果は「お見事」の一言であり、防空作戦の指揮統制を行った在カタールのCAOC(Combined Air Operations Center)の采配を含め、そのノウハウを日本も是非学ぶべきだと強く思います

イランがロシアに大量売却したイラン製ドローン兵器

「イラン製自爆無人機がウクライナで猛威」→https://holylandtokyo.com/2022/10/20/3787/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727

14日早朝のミサイル130発と無人機150機による攻撃

99%をイスラエル&米英仏軍で迎撃したと米政府高官

「出来すぎ」の迎撃戦果にちょっと違和感が・・・

4月14日のイスラエル時間未明(日本時間の14日夜明け頃か)、4月1日にイスラエル軍機が行った在シリアのイラン大使館への爆撃に対する報復攻撃をイラン革命防衛隊が遂行し、イランの弾道&巡航ミサイル130発以上と無人機約150機がイスラエルに向け発射されました。

4月14日のイスラエル時間未明(日本時間の14日夜明け頃か)、4月1日にイスラエル軍機が行った在シリアのイラン大使館への爆撃に対する報復攻撃をイラン革命防衛隊が遂行し、イランの弾道&巡航ミサイル130発以上と無人機約150機がイスラエルに向け発射されました。これに対し、イスラエル軍と米英仏軍が協力して戦闘機と防空ミサイルとイージス艦防空システムで迎撃作戦を行い、米国政府高官はイラン側攻撃の99%を迎撃し、その大半はイスラエル軍の戦闘機やArrow2又は3防空ミサイルにより行われたが、米軍もバイデン大統領が前週に増強派遣を指示した米空軍戦闘機や米海軍イージス艦で迎撃作戦に参加し、スナク英首相も英軍戦闘機が複数の無人機を要撃したと発表しています

(なお英国防省は、米軍戦力をイラン攻撃対処に集中させるため、本来の対IS作戦のための追加戦闘機と空中給油機を事前に追加派遣していた、と発表)

冒頭紹介の攻撃概略図を掲載のNYポスト紙記事

→ https://nypost.com/2024/04/13/world-news/iran-launches-attack-on-israel-live-updates/

以下では、米国政府高官がメディアに「異常なほどの迅速さ」で語ったイランによる攻撃概要と、この「出来すぎ」感のある迎撃成果について、速報でご紹介いたします。本当に出来すぎで違和感ありありです・・・

以下では、米国政府高官がメディアに「異常なほどの迅速さ」で語ったイランによる攻撃概要と、この「出来すぎ」感のある迎撃成果について、速報でご紹介いたします。本当に出来すぎで違和感ありありです・・・14日付米空軍協会web記事によれば

●イラン側の攻撃

・攻撃はイラン、イラク、シリア、イエメン各地から行われ、兵器内訳は

・巡航ミサイル100発以上、

・地上発射弾道ミサイル30発以上

(上記ミサイルの内、100発以上はほぼ同時発射され、防空網の飽和を狙った攻撃だった)

・無人機(自爆突入型か?)150機以上

●米軍による要撃成果

・イスラエル軍と米英軍間の敵攻撃状況の情報共有や迎撃目標割り当ては、米中央軍が運営する在カタールのCAOC(Combined Air Operations Center)で実施

・イスラエル軍と米英軍間の敵攻撃状況の情報共有や迎撃目標割り当ては、米中央軍が運営する在カタールのCAOC(Combined Air Operations Center)で実施・F-15E Strike EaglesとF-16で無人機70機以上迎撃

・Patriot防空ミサイル(在イラクのエルビル)で弾道ミサイル1発迎撃

・東地中海配備の米イージス艦で弾道ミサイル4-6発迎撃

●イスラエル軍の対応概要

・弾道ミサイル防衛システムArrow-2とArrow-3、並びに空軍戦闘機でイラン攻撃の大部分に対処

////////////////////////////////////////////

正直な感想を申し上げれば、これだけ大規模な弾道&巡航ミサイルと無人機による「夜間」の「飽和攻撃」を99%迎撃するなど、漫画の世界でも設定困難なレベルの「出来すぎ」成果であり、一部SNS上で有識者も含めてつぶやかれている「米とイランが攻撃シナリオを事前に共有していた」説に共感してしまいます。即座に「G7首脳によるTV会議が開催」とか、この米政府高官によるイラン攻撃概要や米側戦果公表の「迅速すぎ」感もあります

正直な感想を申し上げれば、これだけ大規模な弾道&巡航ミサイルと無人機による「夜間」の「飽和攻撃」を99%迎撃するなど、漫画の世界でも設定困難なレベルの「出来すぎ」成果であり、一部SNS上で有識者も含めてつぶやかれている「米とイランが攻撃シナリオを事前に共有していた」説に共感してしまいます。即座に「G7首脳によるTV会議が開催」とか、この米政府高官によるイラン攻撃概要や米側戦果公表の「迅速すぎ」感もありますもちろん、完全にイラン側の飽和攻撃計画を把握していたとしても、戦闘機(なぜStrike Eaglesで?)による夜間要撃も含めた99%の迎撃戦果は「お見事」の一言であり、防空作戦の指揮統制を行った在カタールのCAOC(Combined Air Operations Center)の采配を含め、そのノウハウを日本も是非学ぶべきだと強く思います

イランがロシアに大量売却したイラン製ドローン兵器

「イラン製自爆無人機がウクライナで猛威」→https://holylandtokyo.com/2022/10/20/3787/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727

GPI日米共同開発で米国は予算削減し日本が負担か [安全保障全般]

米側予算が前年310億円から次年度案270億円に削減

米軍予算案資料は日本が負担してくれるから削減と説明

他にも削減努力したと説明も・・・

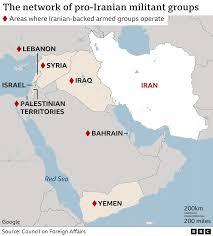

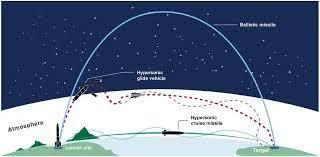

3月20日付米空軍協会web記事が、日米が2023年8月18日に合意したGPI(Glide Phase Interceptor)共同開発を含む極超音速兵器迎撃兵器の開発費について取り上げ、米軍の予算説明文書が2024年度予算(約310億円)より2025年度予算案(約270億円)が減少したのは、様々な調達コスト削減に努力したと同時に、日本が開発費を一部負担してくれるからだと説明していると報じています

3月20日付米空軍協会web記事が、日米が2023年8月18日に合意したGPI(Glide Phase Interceptor)共同開発を含む極超音速兵器迎撃兵器の開発費について取り上げ、米軍の予算説明文書が2024年度予算(約310億円)より2025年度予算案(約270億円)が減少したのは、様々な調達コスト削減に努力したと同時に、日本が開発費を一部負担してくれるからだと説明していると報じています

また記事は、米本土への中国やロシアの極超音速兵器への危機感を共有する米議会が、2024年度予算関連法令で迎撃兵器開発を加速するよう国防省に命じ、当初計画で運用開始を2035年としていたところ、2029年に初期運用態勢確立で、2032年に完全運用態勢確立を求め、国防省要求の約310億円に加え、追加で330億円を予算化した経緯を踏まえ、2025年度予算案にも議員要求で開発加速予算が追加される可能性があるとしています

更に迎撃兵器開発について同記事は・・・

●日米は2023年8月、海軍艦艇から発射する現有迎撃ミサイルの改良型で、大気圏再突入後の「最も脆弱な滑空段階の」極超音速兵器を迎撃するGPI共同開発を発表し、Raytheon TechnologiesとNorthrop Grummanが関与することが明らかにされている。これは共同開発の優等生として高く評価された「Standard Missile-3 (SM-3) Block IIA」開発の成功を受けての新たな挑戦である

●日米は2023年8月、海軍艦艇から発射する現有迎撃ミサイルの改良型で、大気圏再突入後の「最も脆弱な滑空段階の」極超音速兵器を迎撃するGPI共同開発を発表し、Raytheon TechnologiesとNorthrop Grummanが関与することが明らかにされている。これは共同開発の優等生として高く評価された「Standard Missile-3 (SM-3) Block IIA」開発の成功を受けての新たな挑戦である

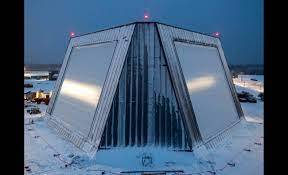

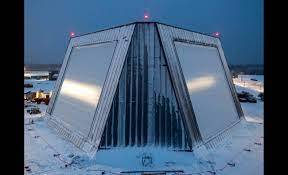

●迎撃ミサイルGPI開発とは別に、北米コマンド司令官Guillot空軍大将は、極超音速兵器を迎撃するために不可欠な同兵器を探知追尾するセンサーとして、長距離識別レーダーLRDR(Long Range Discrimination Radar)の導入推進を「最優先事項」の一つとして挙げ、予算説明文書でも「永続的な長距離ミッドコース識別、正確な追跡、命中評価を提供するLRDRの優れた能力は、迎撃兵器の効率的な能力発揮を助ける」と重要性を訴えている

●またGPIやLRDRとは別に、極超音速兵器や弾道ミサイルを発見追尾する「Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor プロトタイプ計画」の予算が約115億円含まれており、今年2月にミサイル防衛庁MDAと宇宙開発庁SDAが協力し、一連の衛星群(MDAのHBTSSや、SDAのTracking Layer spacecraftを含む)を打ち上げたように、今後数年をかけ、衛星を使った軌道上での試験を実施したいと考えている

●またGPIやLRDRとは別に、極超音速兵器や弾道ミサイルを発見追尾する「Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor プロトタイプ計画」の予算が約115億円含まれており、今年2月にミサイル防衛庁MDAと宇宙開発庁SDAが協力し、一連の衛星群(MDAのHBTSSや、SDAのTracking Layer spacecraftを含む)を打ち上げたように、今後数年をかけ、衛星を使った軌道上での試験を実施したいと考えている

////////////////////////////////////////////

共同開発の成功例とされる「SM-3 Block IIA」が1発30億円程度と言われる中、GPI価格が気に成りますが、既に中国の弾道ミサイルだけでも日本の対処能力を遥かに超えており、極超音速兵器迎撃兵器にまで大きな投資をする意味があるのかと考えるのはまんぐーすだけでしょうか? 米国へのと付き合いも「ほどほど」にしておかないと・・・

GPIの日米共同開発合意発表(2023年8月18日)

→https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3498431/us-department-of-defense-and-japan-ministry-of-defense-press-release-on-the-com/

迎撃兵器システム開発関連

「迎撃兵器を日米共同開発で」→https://holylandtokyo.com/2023/03/22/4438/

「迎撃兵器開発を2企業と契約」→https://holylandtokyo.com/2022/07/01/3405/

極超音速兵器はそんなに脅威か?

「同兵器を過大評価するな」→https://holylandtokyo.com/2023/12/15/5343/

「ウで次々撃墜:同兵器を過信するな」→https://holylandtokyo.com/2023/06/01/4695/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

米軍予算案資料は日本が負担してくれるから削減と説明

他にも削減努力したと説明も・・・

3月20日付米空軍協会web記事が、日米が2023年8月18日に合意したGPI(Glide Phase Interceptor)共同開発を含む極超音速兵器迎撃兵器の開発費について取り上げ、米軍の予算説明文書が2024年度予算(約310億円)より2025年度予算案(約270億円)が減少したのは、様々な調達コスト削減に努力したと同時に、日本が開発費を一部負担してくれるからだと説明していると報じています

3月20日付米空軍協会web記事が、日米が2023年8月18日に合意したGPI(Glide Phase Interceptor)共同開発を含む極超音速兵器迎撃兵器の開発費について取り上げ、米軍の予算説明文書が2024年度予算(約310億円)より2025年度予算案(約270億円)が減少したのは、様々な調達コスト削減に努力したと同時に、日本が開発費を一部負担してくれるからだと説明していると報じていますまた記事は、米本土への中国やロシアの極超音速兵器への危機感を共有する米議会が、2024年度予算関連法令で迎撃兵器開発を加速するよう国防省に命じ、当初計画で運用開始を2035年としていたところ、2029年に初期運用態勢確立で、2032年に完全運用態勢確立を求め、国防省要求の約310億円に加え、追加で330億円を予算化した経緯を踏まえ、2025年度予算案にも議員要求で開発加速予算が追加される可能性があるとしています

更に迎撃兵器開発について同記事は・・・

●日米は2023年8月、海軍艦艇から発射する現有迎撃ミサイルの改良型で、大気圏再突入後の「最も脆弱な滑空段階の」極超音速兵器を迎撃するGPI共同開発を発表し、Raytheon TechnologiesとNorthrop Grummanが関与することが明らかにされている。これは共同開発の優等生として高く評価された「Standard Missile-3 (SM-3) Block IIA」開発の成功を受けての新たな挑戦である

●日米は2023年8月、海軍艦艇から発射する現有迎撃ミサイルの改良型で、大気圏再突入後の「最も脆弱な滑空段階の」極超音速兵器を迎撃するGPI共同開発を発表し、Raytheon TechnologiesとNorthrop Grummanが関与することが明らかにされている。これは共同開発の優等生として高く評価された「Standard Missile-3 (SM-3) Block IIA」開発の成功を受けての新たな挑戦である●迎撃ミサイルGPI開発とは別に、北米コマンド司令官Guillot空軍大将は、極超音速兵器を迎撃するために不可欠な同兵器を探知追尾するセンサーとして、長距離識別レーダーLRDR(Long Range Discrimination Radar)の導入推進を「最優先事項」の一つとして挙げ、予算説明文書でも「永続的な長距離ミッドコース識別、正確な追跡、命中評価を提供するLRDRの優れた能力は、迎撃兵器の効率的な能力発揮を助ける」と重要性を訴えている

●またGPIやLRDRとは別に、極超音速兵器や弾道ミサイルを発見追尾する「Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor プロトタイプ計画」の予算が約115億円含まれており、今年2月にミサイル防衛庁MDAと宇宙開発庁SDAが協力し、一連の衛星群(MDAのHBTSSや、SDAのTracking Layer spacecraftを含む)を打ち上げたように、今後数年をかけ、衛星を使った軌道上での試験を実施したいと考えている

●またGPIやLRDRとは別に、極超音速兵器や弾道ミサイルを発見追尾する「Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor プロトタイプ計画」の予算が約115億円含まれており、今年2月にミサイル防衛庁MDAと宇宙開発庁SDAが協力し、一連の衛星群(MDAのHBTSSや、SDAのTracking Layer spacecraftを含む)を打ち上げたように、今後数年をかけ、衛星を使った軌道上での試験を実施したいと考えている////////////////////////////////////////////

共同開発の成功例とされる「SM-3 Block IIA」が1発30億円程度と言われる中、GPI価格が気に成りますが、既に中国の弾道ミサイルだけでも日本の対処能力を遥かに超えており、極超音速兵器迎撃兵器にまで大きな投資をする意味があるのかと考えるのはまんぐーすだけでしょうか? 米国へのと付き合いも「ほどほど」にしておかないと・・・

GPIの日米共同開発合意発表(2023年8月18日)

→https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3498431/us-department-of-defense-and-japan-ministry-of-defense-press-release-on-the-com/

迎撃兵器システム開発関連

「迎撃兵器を日米共同開発で」→https://holylandtokyo.com/2023/03/22/4438/

「迎撃兵器開発を2企業と契約」→https://holylandtokyo.com/2022/07/01/3405/

極超音速兵器はそんなに脅威か?

「同兵器を過大評価するな」→https://holylandtokyo.com/2023/12/15/5343/

「ウで次々撃墜:同兵器を過信するな」→https://holylandtokyo.com/2023/06/01/4695/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

ウへの人的&技術ISRと通信強化支援で不正規戦力向上を [安全保障全般]

米CIA元工作員と大使経験者が意見投稿

露の弱点(兵站と士気)に打撃与える不正規戦支援が重要と

3月15日付Defense-Newsが、31年の経験を持つ元CIA工作員(Phillip Wasielewski氏)と不正規戦が日常的だったカザフスタンとジョージアで米国大使を経験した人物(William Courtney氏)による投稿を掲載し、ウクライナ側に厳しくなりつつあるロシアとの戦いを打開するため、西側はウクライナがロシアの弱点である兵站能力や士気を突きやすいように、かつ西側支援が目立たなくする手法として、ウクライナの人的&技術的ISR能力アップにつながるような西側最新技術を支援すべきと提言しています

3月15日付Defense-Newsが、31年の経験を持つ元CIA工作員(Phillip Wasielewski氏)と不正規戦が日常的だったカザフスタンとジョージアで米国大使を経験した人物(William Courtney氏)による投稿を掲載し、ウクライナ側に厳しくなりつつあるロシアとの戦いを打開するため、西側はウクライナがロシアの弱点である兵站能力や士気を突きやすいように、かつ西側支援が目立たなくする手法として、ウクライナの人的&技術的ISR能力アップにつながるような西側最新技術を支援すべきと提言しています

つまり、ウクライナが持つ長射程攻撃能力(今後戦力化が期待されるF-16戦闘爆撃機も含む)を有効活用するためには、攻撃目標となるロシアの弱点である兵站能力(防空兵器、重要な橋、鉄道操車場、補給物資倉庫、弾薬庫等)の情報を適時的確に把握する必要があるが、情報を人的ISR等で入手する必要があり、その能力強化のための最新通信機材やノウハウ(increased on-the-ground human and technical intelligence and secure communications)を西側がウクライナに提供すべきとの提案です

つまり、ウクライナが持つ長射程攻撃能力(今後戦力化が期待されるF-16戦闘爆撃機も含む)を有効活用するためには、攻撃目標となるロシアの弱点である兵站能力(防空兵器、重要な橋、鉄道操車場、補給物資倉庫、弾薬庫等)の情報を適時的確に把握する必要があるが、情報を人的ISR等で入手する必要があり、その能力強化のための最新通信機材やノウハウ(increased on-the-ground human and technical intelligence and secure communications)を西側がウクライナに提供すべきとの提案です

西側にはこれまで、例えばWW2時にユーゴの対ナチスのパルチザン活動支援、ソ連のアフガン侵略時のアフガン支援、ソ連支配のポーランド政府に対抗する「連帯」活動支援等の実績があり、ウクライナは現在も限定的資源の中での不正規戦活動で、ロシア黒海艦隊重要艦艇を無人水上艇で攻撃したり、露防空網や警備網を回避しつつ露の重要石油施設や露の重要トンネルを破壊したり、更には露占領下のウクライナ東部でロシア人要人暗殺を遂行する等の実績を上げており、この能力の向上は大きな力となると寄稿者は主張しています

西側にはこれまで、例えばWW2時にユーゴの対ナチスのパルチザン活動支援、ソ連のアフガン侵略時のアフガン支援、ソ連支配のポーランド政府に対抗する「連帯」活動支援等の実績があり、ウクライナは現在も限定的資源の中での不正規戦活動で、ロシア黒海艦隊重要艦艇を無人水上艇で攻撃したり、露防空網や警備網を回避しつつ露の重要石油施設や露の重要トンネルを破壊したり、更には露占領下のウクライナ東部でロシア人要人暗殺を遂行する等の実績を上げており、この能力の向上は大きな力となると寄稿者は主張しています

ただし、ロシア支配のウクライナ東部地域でロシアによる非人道的行為が行われている中、WW2時の対ナチス・パルチザン活動の様なウクライナの目立つ不正規戦活発化は慎重であるべきで、冷戦下のステルス型インテル活動や対情報戦がイメージとしては参考になろうと寄稿は注意喚起しています

ただし、ロシア支配のウクライナ東部地域でロシアによる非人道的行為が行われている中、WW2時の対ナチス・パルチザン活動の様なウクライナの目立つ不正規戦活発化は慎重であるべきで、冷戦下のステルス型インテル活動や対情報戦がイメージとしては参考になろうと寄稿は注意喚起しています

更に寄稿者は、不正規戦の成果を最大限に発揮するためには、大きな目的や目標を明確にした上で、それに至る可能な手段を多様な視点から列挙して整理し、どの手段がどのタイミングで可能で効果的かをよく吟味して実行に移す等の、戦略的な思考を大切にすることが極めて重要だとも強調しています

////////////////////////////////////////

不正規戦や工作活動の現実を熟知した2名の寄稿ですが、具体的な内容への言及が難しいことからわかりにくい面もあります。

不正規戦や工作活動の現実を熟知した2名の寄稿ですが、具体的な内容への言及が難しいことからわかりにくい面もあります。

寄稿には「ロシアの防空能力や兵站能力を破砕するためには、ロシア後方地域での情報に基づく遠方攻撃(deep strikes)が必要だが、その能力向上のカギはincreased on-the-ground human and technical intelligence and secure communications」とありますが、具体的に必要な重要装備や能力についてぜひ知りたいと思います

ウクライナ関連の記事

「整理中の様々な教訓」→https://holylandtokyo.com/2023/10/13/5129/

「露が制空権で優位に」→https://holylandtokyo.com/2023/06/28/4795/

「ウ用にStaralink契約」→https://holylandtokyo.com/2023/06/21/4776/

「世界初の防空兵器消耗戦」→https://holylandtokyo.com/2023/01/27/4220/

「イラン製無人機が猛威」→https://holylandtokyo.com/2022/10/20/3787/

「戦闘機による制空の時代は終わる」→ https://holylandtokyo.com/2022/02/09/2703/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

露の弱点(兵站と士気)に打撃与える不正規戦支援が重要と

3月15日付Defense-Newsが、31年の経験を持つ元CIA工作員(Phillip Wasielewski氏)と不正規戦が日常的だったカザフスタンとジョージアで米国大使を経験した人物(William Courtney氏)による投稿を掲載し、ウクライナ側に厳しくなりつつあるロシアとの戦いを打開するため、西側はウクライナがロシアの弱点である兵站能力や士気を突きやすいように、かつ西側支援が目立たなくする手法として、ウクライナの人的&技術的ISR能力アップにつながるような西側最新技術を支援すべきと提言しています

3月15日付Defense-Newsが、31年の経験を持つ元CIA工作員(Phillip Wasielewski氏)と不正規戦が日常的だったカザフスタンとジョージアで米国大使を経験した人物(William Courtney氏)による投稿を掲載し、ウクライナ側に厳しくなりつつあるロシアとの戦いを打開するため、西側はウクライナがロシアの弱点である兵站能力や士気を突きやすいように、かつ西側支援が目立たなくする手法として、ウクライナの人的&技術的ISR能力アップにつながるような西側最新技術を支援すべきと提言しています つまり、ウクライナが持つ長射程攻撃能力(今後戦力化が期待されるF-16戦闘爆撃機も含む)を有効活用するためには、攻撃目標となるロシアの弱点である兵站能力(防空兵器、重要な橋、鉄道操車場、補給物資倉庫、弾薬庫等)の情報を適時的確に把握する必要があるが、情報を人的ISR等で入手する必要があり、その能力強化のための最新通信機材やノウハウ(increased on-the-ground human and technical intelligence and secure communications)を西側がウクライナに提供すべきとの提案です

つまり、ウクライナが持つ長射程攻撃能力(今後戦力化が期待されるF-16戦闘爆撃機も含む)を有効活用するためには、攻撃目標となるロシアの弱点である兵站能力(防空兵器、重要な橋、鉄道操車場、補給物資倉庫、弾薬庫等)の情報を適時的確に把握する必要があるが、情報を人的ISR等で入手する必要があり、その能力強化のための最新通信機材やノウハウ(increased on-the-ground human and technical intelligence and secure communications)を西側がウクライナに提供すべきとの提案です 西側にはこれまで、例えばWW2時にユーゴの対ナチスのパルチザン活動支援、ソ連のアフガン侵略時のアフガン支援、ソ連支配のポーランド政府に対抗する「連帯」活動支援等の実績があり、ウクライナは現在も限定的資源の中での不正規戦活動で、ロシア黒海艦隊重要艦艇を無人水上艇で攻撃したり、露防空網や警備網を回避しつつ露の重要石油施設や露の重要トンネルを破壊したり、更には露占領下のウクライナ東部でロシア人要人暗殺を遂行する等の実績を上げており、この能力の向上は大きな力となると寄稿者は主張しています

西側にはこれまで、例えばWW2時にユーゴの対ナチスのパルチザン活動支援、ソ連のアフガン侵略時のアフガン支援、ソ連支配のポーランド政府に対抗する「連帯」活動支援等の実績があり、ウクライナは現在も限定的資源の中での不正規戦活動で、ロシア黒海艦隊重要艦艇を無人水上艇で攻撃したり、露防空網や警備網を回避しつつ露の重要石油施設や露の重要トンネルを破壊したり、更には露占領下のウクライナ東部でロシア人要人暗殺を遂行する等の実績を上げており、この能力の向上は大きな力となると寄稿者は主張しています ただし、ロシア支配のウクライナ東部地域でロシアによる非人道的行為が行われている中、WW2時の対ナチス・パルチザン活動の様なウクライナの目立つ不正規戦活発化は慎重であるべきで、冷戦下のステルス型インテル活動や対情報戦がイメージとしては参考になろうと寄稿は注意喚起しています

ただし、ロシア支配のウクライナ東部地域でロシアによる非人道的行為が行われている中、WW2時の対ナチス・パルチザン活動の様なウクライナの目立つ不正規戦活発化は慎重であるべきで、冷戦下のステルス型インテル活動や対情報戦がイメージとしては参考になろうと寄稿は注意喚起しています更に寄稿者は、不正規戦の成果を最大限に発揮するためには、大きな目的や目標を明確にした上で、それに至る可能な手段を多様な視点から列挙して整理し、どの手段がどのタイミングで可能で効果的かをよく吟味して実行に移す等の、戦略的な思考を大切にすることが極めて重要だとも強調しています

////////////////////////////////////////

不正規戦や工作活動の現実を熟知した2名の寄稿ですが、具体的な内容への言及が難しいことからわかりにくい面もあります。

不正規戦や工作活動の現実を熟知した2名の寄稿ですが、具体的な内容への言及が難しいことからわかりにくい面もあります。寄稿には「ロシアの防空能力や兵站能力を破砕するためには、ロシア後方地域での情報に基づく遠方攻撃(deep strikes)が必要だが、その能力向上のカギはincreased on-the-ground human and technical intelligence and secure communications」とありますが、具体的に必要な重要装備や能力についてぜひ知りたいと思います

ウクライナ関連の記事

「整理中の様々な教訓」→https://holylandtokyo.com/2023/10/13/5129/

「露が制空権で優位に」→https://holylandtokyo.com/2023/06/28/4795/

「ウ用にStaralink契約」→https://holylandtokyo.com/2023/06/21/4776/

「世界初の防空兵器消耗戦」→https://holylandtokyo.com/2023/01/27/4220/

「イラン製無人機が猛威」→https://holylandtokyo.com/2022/10/20/3787/

「戦闘機による制空の時代は終わる」→ https://holylandtokyo.com/2022/02/09/2703/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

ソウルの日本大使館予定地は約10年更地で放置 [安全保障全般]

3月17日公開のYouTube チャンネル「海外の反応ゆっくり解説」が、ソウルの日本大使館が1976年から 2015年まで立地していた場所が、新しい大使館建設のため更地になって以降、今まで約 10年間更地のまま放置されている件を取り上げています。

3月17日公開のYouTube チャンネル「海外の反応ゆっくり解説」が、ソウルの日本大使館が1976年から 2015年まで立地していた場所が、新しい大使館建設のため更地になって以降、今まで約 10年間更地のまま放置されている件を取り上げています。 約10年以上前に行った日本から韓国政府への新大使館建設申請も、紆余曲折の後に承認されたものの2019 年に承認期限切れとなったまま日本が再度申請せず、新大使館建設工事期間だけ「仮住まい」予定だったビルの賃貸オフィスにとどまっている件について紹介しています

経緯を振り返ると・・・

●1976年に建設されたソウルの日本大使館は、大使館業務の拡大や建物の老朽化対策のため、建て替え計画が地下3階・地上6階の案で2012年にまとめられ、日本が韓国政府に建設の許可申請を行いました

●1976年に建設されたソウルの日本大使館は、大使館業務の拡大や建物の老朽化対策のため、建て替え計画が地下3階・地上6階の案で2012年にまとめられ、日本が韓国政府に建設の許可申請を行いました●しかし韓国文化庁が敷地近傍にある旧王宮遺跡との関連で、「文化財保護法」を理由に6階建てのビル建設に難色を示しました。 日本側は王宮遺跡と大使館敷地の間に、すでに 17階もあるビルが建設済なのに、日本大使館だけ制限を受けるのは不当だと抗議も交渉難航(←明らかな韓国側のいやがらせ)

●ただ、たまたま同時期に、東京の韓国大使館も建て替えを検討し始めたことから、韓国外務省が東京で日本から仕返しを受けることを恐れ、水面下で韓国文化庁に「ソウルの日本大使館の件であまりいじめるな」となだめ、韓国文化庁はソウルの敷地で工事前に発掘調査を実施し、文化的価値を見極めてから建設可否を判断することとなりました

●ただ、たまたま同時期に、東京の韓国大使館も建て替えを検討し始めたことから、韓国外務省が東京で日本から仕返しを受けることを恐れ、水面下で韓国文化庁に「ソウルの日本大使館の件であまりいじめるな」となだめ、韓国文化庁はソウルの敷地で工事前に発掘調査を実施し、文化的価値を見極めてから建設可否を判断することとなりました●発掘調査の結果、多少の遺跡が見つかったものの、それほど重要なものは見つからず、最終的に地下3階・地上6階の建設計画は許可されたということです。許可を受け、2015年に敷地の旧大使館が取り壊され更地に戻され、日本大使館業務はソウル市内のビル賃貸オフィスで実施されることになりました。

●これら一連のゴタゴタ間、韓国政権の国内人気取り政策である「反日あおり」の影響を受け、日本大使館に侵入を試みる者、大使館前に慰安婦像を立てる者、慰安婦像前で毎週集会を開催するもの、福島第一原発前の海水を日本大使館前まで持ち込んで騒ぐ者などが次々と現れる状況となって行きました

●新しい日本大使館建設の方は、日本政府からの発表もなく理由は不明ながら、新大使館建設が許可され、2015年に旧大使館解体が終了した後も全く動きがみられず、2019年には建設許可の期限が切れてしまいます。日本政府は韓国政府から「再申請してくれたら許可するよ」と打診を受けながらもスルーしつづけ、新たな申請を行っていません。

●新しい日本大使館建設の方は、日本政府からの発表もなく理由は不明ながら、新大使館建設が許可され、2015年に旧大使館解体が終了した後も全く動きがみられず、2019年には建設許可の期限が切れてしまいます。日本政府は韓国政府から「再申請してくれたら許可するよ」と打診を受けながらもスルーしつづけ、新たな申請を行っていません。●なお、ソウルの米国大使館は、同じく建物の老朽化等を受け、現在ソウル中心部にある大使館を、ソウル郊外ヨンサンの米軍基地跡に建設することを検討していると報じられています。報道ベースでは、米国大使館への韓国人や韓国側からの様々な嫌がらせや、大使館警備の義務を有する韓国政府への不満から、安全を確保しやすい旧米軍基地跡地への移動を考えているのでは・・と報道されています

////////////////////////////////////////////

YouTube チャンネル「海外の反応ゆっくり解説」は、ご紹介した番組に「日本、事実上の大使館撤収宣言」とタイトルをつけ、日米ともに韓国の態度に腹を立てており、何時でも大使館を引き上げる体制を維持しているのだと状況を紹介しており、米国など旧米軍基地内にヘリを常時待機させ、何時でも国外脱出の態勢を準備するはずだと、面白おかしく解説しています

事実を知る由もありませんが、日米が韓国と付き合っているのは、日米が相手にしなければ、韓国が中国の勢力下に落ちる可能性があることと、対北朝鮮とのバッファーゾーンとして不可欠だからでしょう。

事実を知る由もありませんが、日米が韓国と付き合っているのは、日米が相手にしなければ、韓国が中国の勢力下に落ちる可能性があることと、対北朝鮮とのバッファーゾーンとして不可欠だからでしょう。でも、今後少なくとも30年くらい中国はダメでしょうし、中国共産党体制さえも崩壊する可能性もあります。北朝鮮も相当にひどい状況らしく、韓国も経済的に実質上破綻していますので、仮にトランプ大統領誕生ともなれば、韓国など相手にしなくなるのではないでしょうか?

大きな歴史の転換点に私たちはいますので、よく動きを見ていきたいと思います

韓国関連の記事

「韓国に米戦略原潜寄港復活で合意」→https://holylandtokyo.com/2023/04/28/4579/

「韓国への核再配備計画を」→https://holylandtokyo.com/2023/01/24/4195/

「弾道ミサイル性能制限撤廃に米国同意」→https://holylandtokyo.com/2021/05/27/1785/

「日本と韓国駐留への評価」→https://holylandtokyo.com/2021/03/23/167/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

米国で出始めた「中国を過剰評価するな」論 [安全保障全般]

25年以上中国研究に従事するハーバードの研究者寄稿

過剰な評価や脅威論が流布する中、全体をよく俯瞰すべきと

アクセス数稼ぎのメディア情報に惑わされるな

3月5日付 Defense-Oneが、「The Conversation」に寄稿されたハーバード大ケネディースクールのベテラン中国研究者の論考を掲載し、中国の経済力や影響力や軍事力などが過剰に評価され米国民や政策担当者に影響を与えている現状を危惧し、不動産バブル崩壊に端を発する経済崩壊で岐路に立っている中国との関係を考えるにあたり、中国の国力を多様な側面から冷静に再評価すべきではないか との意見を取り上げています

3月5日付 Defense-Oneが、「The Conversation」に寄稿されたハーバード大ケネディースクールのベテラン中国研究者の論考を掲載し、中国の経済力や影響力や軍事力などが過剰に評価され米国民や政策担当者に影響を与えている現状を危惧し、不動産バブル崩壊に端を発する経済崩壊で岐路に立っている中国との関係を考えるにあたり、中国の国力を多様な側面から冷静に再評価すべきではないか との意見を取り上げています

論考の筆者は「executive director of the Mossavar-Rahmani Center for Business and Government at the Harvard Kennedy School」との肩書の Dan Murphy 氏で、25年以上にわたり大学やシンクタンクで中国研究に従事し、その間、国務省や多くの研究機関による中国研究や政策提言プロジェクトのほか、巧みな中国語を操り中国との学際的交流事業の企画運営も担ってきた「その道」のプロで、現在も「National Committee on U.S.-China Relations」メンバーとして米国の対中国政策に関与している研究者です

筆者は長年中国と向き合ってきた経験から、1966年から 10年間も続いた文化大革命などの自殺的な混乱期を経つつも、1949年の中華人民共和国誕生から僅か75年でここまで飛躍的発展を遂げた中国の力は評価されるべきで、様々な教訓を世界中の国に提示しているが、中国の直面している課題は単に今表面化している不動産バブル崩壊だけにとどまらず極めて根深いものがあり、きちんと冷静に評価しないと米国の対中国政策判断を誤ると、言葉を選んだ慎重な表現ながら、強く訴える内容となっています

筆者は長年中国と向き合ってきた経験から、1966年から 10年間も続いた文化大革命などの自殺的な混乱期を経つつも、1949年の中華人民共和国誕生から僅か75年でここまで飛躍的発展を遂げた中国の力は評価されるべきで、様々な教訓を世界中の国に提示しているが、中国の直面している課題は単に今表面化している不動産バブル崩壊だけにとどまらず極めて根深いものがあり、きちんと冷静に評価しないと米国の対中国政策判断を誤ると、言葉を選んだ慎重な表現ながら、強く訴える内容となっています

まんぐーすは、今後このような「中国見直し論」が世界で盛んになると考えていますが、一方でこの「見直し論」に関し、現在の日本のメディアや研究者の動きは世界で最も鈍重になろうと予期していますので、微力ながら早めに日本で「種まき」させていただきます。いつものように「つまみ食い」紹介となりますが

Dan Murphy 氏の論考概要の概要

●米国の世論調査で「最も脅威を感じる国は?」と問うと、どの調査でも約5割の国民が中国と答え、ロシアが次いで17%程度で続く状態が現在の米国民の感覚だが、正確性に疑問符が付くと言われながらもGDP世界2位で、10年以上に渡り毎年10%程度の軍事費増強を続け、他国に比し圧倒的な数の理系大学卒業生を毎年排出し、猛烈なペースで各種インフラ整備を進める中国の「Eye Catching」な側面だけを見ていては、中国の真の姿は見えてこず、適切な外交政策には結びつかない

●米国の世論調査で「最も脅威を感じる国は?」と問うと、どの調査でも約5割の国民が中国と答え、ロシアが次いで17%程度で続く状態が現在の米国民の感覚だが、正確性に疑問符が付くと言われながらもGDP世界2位で、10年以上に渡り毎年10%程度の軍事費増強を続け、他国に比し圧倒的な数の理系大学卒業生を毎年排出し、猛烈なペースで各種インフラ整備を進める中国の「Eye Catching」な側面だけを見ていては、中国の真の姿は見えてこず、適切な外交政策には結びつかない

●このような中国脅威論を米国民が信じる背景には、中国共産党による中国をよく見せるキャンペーンの大規模展開があるが、結果として米国民の1/3が中国経済は米国と同レベルと思い込み、米国以上と思い込んでいる者が1/3にも達する有様である。実際には中国人一人当たりのGDPは米国の1/6程度に過ぎないのにである。同時に米国メディアが盛んに発信する「米国の悲観的な側面」が脳裏に焼き付いている米国民に、「中国恐ろし」感が入り込みやすい面もある

●このような「中国脅威感」は、2024年明けから顕在化している「中国不動産バブル崩壊」に端を発する中国経済崩壊の兆しによって変化し始めたとはいえ、まだまだ中国に関して過剰評価されている部分は多い

●このような「中国脅威感」は、2024年明けから顕在化している「中国不動産バブル崩壊」に端を発する中国経済崩壊の兆しによって変化し始めたとはいえ、まだまだ中国に関して過剰評価されている部分は多い

●中国は軍事力強化を背景とした力の外交だけでなく、資金力も背景にソフトパワーによる外交関係強化にも取り組んできたが、結果として関係が構築できているのは北朝鮮、パキスタン、カンボジア、ロシアぐらいであり、その関係も米国と日韓豪とのそれと比較すると、決して強固とは言い難いレベルにあると見ることができる

●他国は中国によるウイグル自治区での人権弾圧や、少数民族に対する漢民族への同化政策の過酷さを、様々な媒体やSNSを通じて知っており、同時に共産党政権によるそれら情報に関するネット上での厳しい監視の目と恐ろしいまでの取り締まりの厳しさを知り、安易に中国との関係強化を進める気に成れない状況となっている

●中国国内に目を転じれば、「腐敗撲滅」や「共同富裕」のスローガンの下、IT事業で成功した起業家を拘束したり、軍指導層を腐敗を理由に根こそぎ粛清して軍機能がマヒするまで徹底的に行うなど、あまりの過激さに国民の意欲をそぐレベルになっている

●中国国内に目を転じれば、「腐敗撲滅」や「共同富裕」のスローガンの下、IT事業で成功した起業家を拘束したり、軍指導層を腐敗を理由に根こそぎ粛清して軍機能がマヒするまで徹底的に行うなど、あまりの過激さに国民の意欲をそぐレベルになっている

●またコロナ対策においては、西側企業の中国撤退を加速させた「ゼロコロナ政策」や、効果の高い外国製ワクチンを導入せず、効果に疑問のある中国製ワクチン使用に固執する等、国民の生命より共産党のメンツを重視する政府の姿勢は、多くの中国国民の目に明らかになりつつある

●その結果として、中国国民は自国や自国の将来に悲観的な見通ししか持てず、年間の出生者数が2016年の1800万人から、2023年には900万人にまで激減する等の形で顕在化している。

●その結果として、中国国民は自国や自国の将来に悲観的な見通ししか持てず、年間の出生者数が2016年の1800万人から、2023年には900万人にまで激減する等の形で顕在化している。

●また富裕層や有力者が、あらゆる手段を使って資産を「闇ルート」で海外に持ち出す動きが加速し、私のような外国人研究者の耳にも日常的な話として伝わってくる事態となっている

●中国が1949年の建国から僅か75年でここまで発展し、国際的影響力を高めた点は否定できない事実であるが、上記のような極めて大きな外交と国内問題を抱えている現状も中国の姿として正しく理解しつつ、中国の今後の展開を見る上では、「人種的偏見」や「ナショナリズム」や「排外主義」といった偏った見方から距離を置いた冷静な視点や判断が求められる

//////////////////////////////////////

Dan Murphy 氏の論考には「婉曲的」な表現が多いため、上記の「つまみ食い」紹介には、まんぐーすの独断で言葉や説明的表現を追加していることをご承知おきください。

Dan Murphy 氏の論考には「婉曲的」な表現が多いため、上記の「つまみ食い」紹介には、まんぐーすの独断で言葉や説明的表現を追加していることをご承知おきください。

あくまでDan Murphy 氏の意見は、今後様々な形で世界で論じられるであろう「中国再考」論の一つであり、もっと重要な論点があるのかもしれませんし、天文学的金額の「不良債権」のみで十分に国家としての存続が難しいのかもしれませんが、日本では中国の影響を受けた歪んだ論者が多いことから、議論の芽が当面出ない可能性もあることから、今回は「種まき」のつもりでご紹介させていただきました

防衛研究所の「異様な」対中国姿勢がわかる公刊物

「台湾への非接触型「情報化戦争」」→https://holylandtokyo.com/2024/01/05/5398/

「中国の影響工作/概要解説」→https://holylandtokyo.com/2023/12/21/5362/

「異様な中国安全保障レポート2024」→https://holylandtokyo.com/2023/11/28/5299/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

過剰な評価や脅威論が流布する中、全体をよく俯瞰すべきと

アクセス数稼ぎのメディア情報に惑わされるな

3月5日付 Defense-Oneが、「The Conversation」に寄稿されたハーバード大ケネディースクールのベテラン中国研究者の論考を掲載し、中国の経済力や影響力や軍事力などが過剰に評価され米国民や政策担当者に影響を与えている現状を危惧し、不動産バブル崩壊に端を発する経済崩壊で岐路に立っている中国との関係を考えるにあたり、中国の国力を多様な側面から冷静に再評価すべきではないか との意見を取り上げています

3月5日付 Defense-Oneが、「The Conversation」に寄稿されたハーバード大ケネディースクールのベテラン中国研究者の論考を掲載し、中国の経済力や影響力や軍事力などが過剰に評価され米国民や政策担当者に影響を与えている現状を危惧し、不動産バブル崩壊に端を発する経済崩壊で岐路に立っている中国との関係を考えるにあたり、中国の国力を多様な側面から冷静に再評価すべきではないか との意見を取り上げています 論考の筆者は「executive director of the Mossavar-Rahmani Center for Business and Government at the Harvard Kennedy School」との肩書の Dan Murphy 氏で、25年以上にわたり大学やシンクタンクで中国研究に従事し、その間、国務省や多くの研究機関による中国研究や政策提言プロジェクトのほか、巧みな中国語を操り中国との学際的交流事業の企画運営も担ってきた「その道」のプロで、現在も「National Committee on U.S.-China Relations」メンバーとして米国の対中国政策に関与している研究者です

筆者は長年中国と向き合ってきた経験から、1966年から 10年間も続いた文化大革命などの自殺的な混乱期を経つつも、1949年の中華人民共和国誕生から僅か75年でここまで飛躍的発展を遂げた中国の力は評価されるべきで、様々な教訓を世界中の国に提示しているが、中国の直面している課題は単に今表面化している不動産バブル崩壊だけにとどまらず極めて根深いものがあり、きちんと冷静に評価しないと米国の対中国政策判断を誤ると、言葉を選んだ慎重な表現ながら、強く訴える内容となっています

筆者は長年中国と向き合ってきた経験から、1966年から 10年間も続いた文化大革命などの自殺的な混乱期を経つつも、1949年の中華人民共和国誕生から僅か75年でここまで飛躍的発展を遂げた中国の力は評価されるべきで、様々な教訓を世界中の国に提示しているが、中国の直面している課題は単に今表面化している不動産バブル崩壊だけにとどまらず極めて根深いものがあり、きちんと冷静に評価しないと米国の対中国政策判断を誤ると、言葉を選んだ慎重な表現ながら、強く訴える内容となっていますまんぐーすは、今後このような「中国見直し論」が世界で盛んになると考えていますが、一方でこの「見直し論」に関し、現在の日本のメディアや研究者の動きは世界で最も鈍重になろうと予期していますので、微力ながら早めに日本で「種まき」させていただきます。いつものように「つまみ食い」紹介となりますが

Dan Murphy 氏の論考概要の概要

●米国の世論調査で「最も脅威を感じる国は?」と問うと、どの調査でも約5割の国民が中国と答え、ロシアが次いで17%程度で続く状態が現在の米国民の感覚だが、正確性に疑問符が付くと言われながらもGDP世界2位で、10年以上に渡り毎年10%程度の軍事費増強を続け、他国に比し圧倒的な数の理系大学卒業生を毎年排出し、猛烈なペースで各種インフラ整備を進める中国の「Eye Catching」な側面だけを見ていては、中国の真の姿は見えてこず、適切な外交政策には結びつかない

●米国の世論調査で「最も脅威を感じる国は?」と問うと、どの調査でも約5割の国民が中国と答え、ロシアが次いで17%程度で続く状態が現在の米国民の感覚だが、正確性に疑問符が付くと言われながらもGDP世界2位で、10年以上に渡り毎年10%程度の軍事費増強を続け、他国に比し圧倒的な数の理系大学卒業生を毎年排出し、猛烈なペースで各種インフラ整備を進める中国の「Eye Catching」な側面だけを見ていては、中国の真の姿は見えてこず、適切な外交政策には結びつかない●このような中国脅威論を米国民が信じる背景には、中国共産党による中国をよく見せるキャンペーンの大規模展開があるが、結果として米国民の1/3が中国経済は米国と同レベルと思い込み、米国以上と思い込んでいる者が1/3にも達する有様である。実際には中国人一人当たりのGDPは米国の1/6程度に過ぎないのにである。同時に米国メディアが盛んに発信する「米国の悲観的な側面」が脳裏に焼き付いている米国民に、「中国恐ろし」感が入り込みやすい面もある

●このような「中国脅威感」は、2024年明けから顕在化している「中国不動産バブル崩壊」に端を発する中国経済崩壊の兆しによって変化し始めたとはいえ、まだまだ中国に関して過剰評価されている部分は多い

●このような「中国脅威感」は、2024年明けから顕在化している「中国不動産バブル崩壊」に端を発する中国経済崩壊の兆しによって変化し始めたとはいえ、まだまだ中国に関して過剰評価されている部分は多い●中国は軍事力強化を背景とした力の外交だけでなく、資金力も背景にソフトパワーによる外交関係強化にも取り組んできたが、結果として関係が構築できているのは北朝鮮、パキスタン、カンボジア、ロシアぐらいであり、その関係も米国と日韓豪とのそれと比較すると、決して強固とは言い難いレベルにあると見ることができる

●他国は中国によるウイグル自治区での人権弾圧や、少数民族に対する漢民族への同化政策の過酷さを、様々な媒体やSNSを通じて知っており、同時に共産党政権によるそれら情報に関するネット上での厳しい監視の目と恐ろしいまでの取り締まりの厳しさを知り、安易に中国との関係強化を進める気に成れない状況となっている

●中国国内に目を転じれば、「腐敗撲滅」や「共同富裕」のスローガンの下、IT事業で成功した起業家を拘束したり、軍指導層を腐敗を理由に根こそぎ粛清して軍機能がマヒするまで徹底的に行うなど、あまりの過激さに国民の意欲をそぐレベルになっている

●中国国内に目を転じれば、「腐敗撲滅」や「共同富裕」のスローガンの下、IT事業で成功した起業家を拘束したり、軍指導層を腐敗を理由に根こそぎ粛清して軍機能がマヒするまで徹底的に行うなど、あまりの過激さに国民の意欲をそぐレベルになっている●またコロナ対策においては、西側企業の中国撤退を加速させた「ゼロコロナ政策」や、効果の高い外国製ワクチンを導入せず、効果に疑問のある中国製ワクチン使用に固執する等、国民の生命より共産党のメンツを重視する政府の姿勢は、多くの中国国民の目に明らかになりつつある

●その結果として、中国国民は自国や自国の将来に悲観的な見通ししか持てず、年間の出生者数が2016年の1800万人から、2023年には900万人にまで激減する等の形で顕在化している。

●その結果として、中国国民は自国や自国の将来に悲観的な見通ししか持てず、年間の出生者数が2016年の1800万人から、2023年には900万人にまで激減する等の形で顕在化している。●また富裕層や有力者が、あらゆる手段を使って資産を「闇ルート」で海外に持ち出す動きが加速し、私のような外国人研究者の耳にも日常的な話として伝わってくる事態となっている

●中国が1949年の建国から僅か75年でここまで発展し、国際的影響力を高めた点は否定できない事実であるが、上記のような極めて大きな外交と国内問題を抱えている現状も中国の姿として正しく理解しつつ、中国の今後の展開を見る上では、「人種的偏見」や「ナショナリズム」や「排外主義」といった偏った見方から距離を置いた冷静な視点や判断が求められる

//////////////////////////////////////

Dan Murphy 氏の論考には「婉曲的」な表現が多いため、上記の「つまみ食い」紹介には、まんぐーすの独断で言葉や説明的表現を追加していることをご承知おきください。

Dan Murphy 氏の論考には「婉曲的」な表現が多いため、上記の「つまみ食い」紹介には、まんぐーすの独断で言葉や説明的表現を追加していることをご承知おきください。あくまでDan Murphy 氏の意見は、今後様々な形で世界で論じられるであろう「中国再考」論の一つであり、もっと重要な論点があるのかもしれませんし、天文学的金額の「不良債権」のみで十分に国家としての存続が難しいのかもしれませんが、日本では中国の影響を受けた歪んだ論者が多いことから、議論の芽が当面出ない可能性もあることから、今回は「種まき」のつもりでご紹介させていただきました

防衛研究所の「異様な」対中国姿勢がわかる公刊物

「台湾への非接触型「情報化戦争」」→https://holylandtokyo.com/2024/01/05/5398/

「中国の影響工作/概要解説」→https://holylandtokyo.com/2023/12/21/5362/

「異様な中国安全保障レポート2024」→https://holylandtokyo.com/2023/11/28/5299/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

防衛装備庁が星国航空ショーに過去最大13社引き連れ [安全保障全般]

「防衛装備移転三原則」制定後最大の海外展示

哨戒機・ヘリ・防空レーダー・航空機パーツなど

2月21日付Defense-Newsがトップ記事で報道

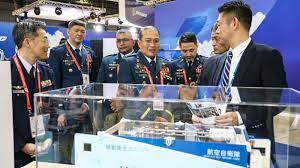

2月21日付Defense-Newsのwebサイトがトップ記事で、日本の防衛省防衛装備庁(ATLA:Acquisition, Technology and Logistics Agency)が2月20~25日の間に開催されたシンガポール航空ショーに、日本史上最大の日本企業13社を引き連れて参加し、海外売込み初心者の日本企業をサポートしていると報じています。

2月21日付Defense-Newsのwebサイトがトップ記事で、日本の防衛省防衛装備庁(ATLA:Acquisition, Technology and Logistics Agency)が2月20~25日の間に開催されたシンガポール航空ショーに、日本史上最大の日本企業13社を引き連れて参加し、海外売込み初心者の日本企業をサポートしていると報じています。

日本メディアの報道によれば、防衛装備庁は展示会場で米ボーイング社と隣接する「一等地」を確保し、既に陸海空自衛隊で使用されている装備品を展示しているとのことです。以下は新しい(恐らく・・・)Defense-Newsのアジア担当特派員記者であるLeilani Chavez女史の記事をご紹介します。(彼女の理解が正しいかチェックしてませんが、これが全世界に配信されています)

2月21日付Defense-News記事によれば

●日本は2014年に武器輸出規則を改定して以降で最大規模の、13社から編制される軍需産業団をシンガポール航空ショーに派遣してその製品を展示させている

●日本は2014年に武器輸出規則を改定して以降で最大規模の、13社から編制される軍需産業団をシンガポール航空ショーに派遣してその製品を展示させている

●日本の関連企業は、数十年間に渡り自衛隊のみに製品を供給してきたが、(2014年に)日本企業に国際市場への門戸を開放し、これまでに防空レーダーをフィリピンに、また米国との合意に基づきライセンス生産しているパトリオット防空ミサイルシステムを(米国へ)輸出しており(実際はまだ細部を米国と協議中のはず)、最近では英国及びイタリアとの戦闘機共同開発プログラムに参入合意している

●日本の政権与党は、まだ3か国の戦闘機開発に必要な現行ルールの変更を行っていないが、既に日本政府は同プロジェクトに参加する日本の主要軍需企業やスタートアップ企業に対し、海外企業との共同開発に向けての資金を提供している

●日本の政権与党は、まだ3か国の戦闘機開発に必要な現行ルールの変更を行っていないが、既に日本政府は同プロジェクトに参加する日本の主要軍需企業やスタートアップ企業に対し、海外企業との共同開発に向けての資金を提供している

●日本の防衛省防衛装備庁のフカワ・ヒデキ氏は「日本企業は世界市場において大きなチャンスがあると思うが、日本企業には海外軍需産業が持っている海外市場での経験がない」と問題認識を語り、「この航空ショーの機会を生かし、日本の優れた製品を世界に紹介したい」と意気込みを語っている

●日本の有力電子製品メーカーであるNECは、過去30年間の提供実績を持つ移動式防空レーダーから、17年の部隊運用実績を持つ第2世代のレーダーシステム(TPS-102?)を会場で売り込んでおり、担当のカシマ・ヨウイチ氏は「本レーダーは約20年間の耐久性を持ち、わずか6名の要員が30分で設置し運用可能になる」とアピールしていた

●自動車メーカーとして知られるスバルは、離島防衛支援や救難救助、更に災害対処や人道支援任務への使用が想定されるUH-2多用途ヘリを展示しており、担当のイチノミヤ・コウスケ氏は「陸上自衛隊の厳しい審査を経て完成したヘリコプターで、その信頼性には自信を持っている」と語り、陸上自衛隊が既に120機を発注済な点を強調していた

●自動車メーカーとして知られるスバルは、離島防衛支援や救難救助、更に災害対処や人道支援任務への使用が想定されるUH-2多用途ヘリを展示しており、担当のイチノミヤ・コウスケ氏は「陸上自衛隊の厳しい審査を経て完成したヘリコプターで、その信頼性には自信を持っている」と語り、陸上自衛隊が既に120機を発注済な点を強調していた

●また、KHI(川崎重工業)が開発したP-1対潜哨戒機やC-2輸送機、更にターボファンエンジンを会場で売り込んでおり、陸海空自衛隊が使用している各分野の製品が展示されている

●そのほかの防衛装備庁が引き連れた企業が展示しているのは以下の製品である

•Asahi Metal Industry: aircraft composite parts

•EdgeCortix: Edge AI inference processor

•Oki Electric Industry: cockpit display

•Kurimoto: 3D metal modeling engine parts

•Jupiter Corp.: mobile hygiene unit

•SKY Perfect JSAT: satellite communication service

•Takagi Steel: metal materials for aircraft

•Japan Radio Co.: portable LTE base station system

•Mitsufuji: electromagnetic shield and wristband-type wearable device

/////////////////////////////////////////////////

武器輸出に関し、公明党がグダグダ言っているのが腹立たしいところですが、防衛装備庁のご努力に期待いたしましょう。今回の出品企業や製品の選定がどのように行われたのか、非常に興味深いところです

ところでこの記事を執筆したLeilani Chavez女史はフィリピンの方のようですが、2023年9月からアジア担当特派員として記事を見るようになりました。ご専門は「East Asian politics, development projects, environmental issues and security」とのことで、以前は環境問題での記事がネット上では確認できる方です。こちらも今後のご活躍に期待です

ところでこの記事を執筆したLeilani Chavez女史はフィリピンの方のようですが、2023年9月からアジア担当特派員として記事を見るようになりました。ご専門は「East Asian politics, development projects, environmental issues and security」とのことで、以前は環境問題での記事がネット上では確認できる方です。こちらも今後のご活躍に期待です

Leilani Chavez氏の執筆記事

「中国国営企業が初の軍用機国外ショー展示」→https://holylandtokyo.com/2023/03/05/5608/

「台湾近傍フィリピン北端に米国支援で軍施設増強中」→https://holylandtokyo.com/2024/02/15/5548/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

哨戒機・ヘリ・防空レーダー・航空機パーツなど

2月21日付Defense-Newsがトップ記事で報道

2月21日付Defense-Newsのwebサイトがトップ記事で、日本の防衛省防衛装備庁(ATLA:Acquisition, Technology and Logistics Agency)が2月20~25日の間に開催されたシンガポール航空ショーに、日本史上最大の日本企業13社を引き連れて参加し、海外売込み初心者の日本企業をサポートしていると報じています。

2月21日付Defense-Newsのwebサイトがトップ記事で、日本の防衛省防衛装備庁(ATLA:Acquisition, Technology and Logistics Agency)が2月20~25日の間に開催されたシンガポール航空ショーに、日本史上最大の日本企業13社を引き連れて参加し、海外売込み初心者の日本企業をサポートしていると報じています。日本メディアの報道によれば、防衛装備庁は展示会場で米ボーイング社と隣接する「一等地」を確保し、既に陸海空自衛隊で使用されている装備品を展示しているとのことです。以下は新しい(恐らく・・・)Defense-Newsのアジア担当特派員記者であるLeilani Chavez女史の記事をご紹介します。(彼女の理解が正しいかチェックしてませんが、これが全世界に配信されています)

2月21日付Defense-News記事によれば

●日本は2014年に武器輸出規則を改定して以降で最大規模の、13社から編制される軍需産業団をシンガポール航空ショーに派遣してその製品を展示させている

●日本は2014年に武器輸出規則を改定して以降で最大規模の、13社から編制される軍需産業団をシンガポール航空ショーに派遣してその製品を展示させている●日本の関連企業は、数十年間に渡り自衛隊のみに製品を供給してきたが、(2014年に)日本企業に国際市場への門戸を開放し、これまでに防空レーダーをフィリピンに、また米国との合意に基づきライセンス生産しているパトリオット防空ミサイルシステムを(米国へ)輸出しており(実際はまだ細部を米国と協議中のはず)、最近では英国及びイタリアとの戦闘機共同開発プログラムに参入合意している

●日本の政権与党は、まだ3か国の戦闘機開発に必要な現行ルールの変更を行っていないが、既に日本政府は同プロジェクトに参加する日本の主要軍需企業やスタートアップ企業に対し、海外企業との共同開発に向けての資金を提供している

●日本の政権与党は、まだ3か国の戦闘機開発に必要な現行ルールの変更を行っていないが、既に日本政府は同プロジェクトに参加する日本の主要軍需企業やスタートアップ企業に対し、海外企業との共同開発に向けての資金を提供している●日本の防衛省防衛装備庁のフカワ・ヒデキ氏は「日本企業は世界市場において大きなチャンスがあると思うが、日本企業には海外軍需産業が持っている海外市場での経験がない」と問題認識を語り、「この航空ショーの機会を生かし、日本の優れた製品を世界に紹介したい」と意気込みを語っている

●日本の有力電子製品メーカーであるNECは、過去30年間の提供実績を持つ移動式防空レーダーから、17年の部隊運用実績を持つ第2世代のレーダーシステム(TPS-102?)を会場で売り込んでおり、担当のカシマ・ヨウイチ氏は「本レーダーは約20年間の耐久性を持ち、わずか6名の要員が30分で設置し運用可能になる」とアピールしていた

●自動車メーカーとして知られるスバルは、離島防衛支援や救難救助、更に災害対処や人道支援任務への使用が想定されるUH-2多用途ヘリを展示しており、担当のイチノミヤ・コウスケ氏は「陸上自衛隊の厳しい審査を経て完成したヘリコプターで、その信頼性には自信を持っている」と語り、陸上自衛隊が既に120機を発注済な点を強調していた

●自動車メーカーとして知られるスバルは、離島防衛支援や救難救助、更に災害対処や人道支援任務への使用が想定されるUH-2多用途ヘリを展示しており、担当のイチノミヤ・コウスケ氏は「陸上自衛隊の厳しい審査を経て完成したヘリコプターで、その信頼性には自信を持っている」と語り、陸上自衛隊が既に120機を発注済な点を強調していた●また、KHI(川崎重工業)が開発したP-1対潜哨戒機やC-2輸送機、更にターボファンエンジンを会場で売り込んでおり、陸海空自衛隊が使用している各分野の製品が展示されている

●そのほかの防衛装備庁が引き連れた企業が展示しているのは以下の製品である

•Asahi Metal Industry: aircraft composite parts

•EdgeCortix: Edge AI inference processor

•Oki Electric Industry: cockpit display

•Kurimoto: 3D metal modeling engine parts

•Jupiter Corp.: mobile hygiene unit

•SKY Perfect JSAT: satellite communication service

•Takagi Steel: metal materials for aircraft

•Japan Radio Co.: portable LTE base station system

•Mitsufuji: electromagnetic shield and wristband-type wearable device

/////////////////////////////////////////////////

武器輸出に関し、公明党がグダグダ言っているのが腹立たしいところですが、防衛装備庁のご努力に期待いたしましょう。今回の出品企業や製品の選定がどのように行われたのか、非常に興味深いところです

ところでこの記事を執筆したLeilani Chavez女史はフィリピンの方のようですが、2023年9月からアジア担当特派員として記事を見るようになりました。ご専門は「East Asian politics, development projects, environmental issues and security」とのことで、以前は環境問題での記事がネット上では確認できる方です。こちらも今後のご活躍に期待です

ところでこの記事を執筆したLeilani Chavez女史はフィリピンの方のようですが、2023年9月からアジア担当特派員として記事を見るようになりました。ご専門は「East Asian politics, development projects, environmental issues and security」とのことで、以前は環境問題での記事がネット上では確認できる方です。こちらも今後のご活躍に期待ですLeilani Chavez氏の執筆記事

「中国国営企業が初の軍用機国外ショー展示」→https://holylandtokyo.com/2023/03/05/5608/

「台湾近傍フィリピン北端に米国支援で軍施設増強中」→https://holylandtokyo.com/2024/02/15/5548/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

欧州議会は台湾を中国の一部だとは認めず [安全保障全般]

激論の末、中国が激怒する結論の報告書を議会で採択

(たぶん、中国代表部の採択阻止工作も功を奏せず・・)

極めて重要な中国への世界の動きも、日本メディアは報ぜず

2月28日、欧州議会が欧州連合 EUの「共通外交・安全保障政策」に関する年次実施報告書を議決するタイミングに併せ、台湾の地位と台湾情勢に関する「共通安全保障防衛政策」 との報告書も別途採決し、賛成 350票(得票率 65%)で報告書を決定しました。

2月28日、欧州議会が欧州連合 EUの「共通外交・安全保障政策」に関する年次実施報告書を議決するタイミングに併せ、台湾の地位と台湾情勢に関する「共通安全保障防衛政策」 との報告書も別途採決し、賛成 350票(得票率 65%)で報告書を決定しました。

本日は、世界の中国に対する姿勢の転換点になるかもしれない(呼び水となってほしい・・・)、この極めて意義深い内容の欧州議会の報告書について、中国研究の大家で中国共産党の崩壊をフォローする渋谷司氏の YouTube チャンネル (渋谷司の中国カフェ)からご紹介します

ズバリこの台湾に関する報告書のエッセンスは、

・中国共産党による台湾に対する領有権主張は根拠がなく、台湾と中国は対等な関係にあり、決して従属関係にはない

・中国共産党による台湾に対する領有権主張は根拠がなく、台湾と中国は対等な関係にあり、決して従属関係にはない

・台湾は、インド太平洋地域におけるEUの重要なパートナーであり、民主的な同盟国 である

・EU加盟国は、グローバル・サプライチェーンの強靭化強化に関し、台湾とより緊密 な関係を構築すべき

・欧州議会は、中国共産党が台湾の国際機関への参加を妨害し続けていることを非難し、世界保健機関 WHO や国際民間航空機関 ICADへの台湾の加盟を、EU加盟国やEU 執行理事会が支援するよう求める

もちろん駐EU中国代表部は強く反論し

・この報告は、国際法と国際関係の基本規範に違反する。「一つの中国」原則は、国際 社会が普遍的に持っている国際関係の基本規範である

・この報告は、国際法と国際関係の基本規範に違反する。「一つの中国」原則は、国際 社会が普遍的に持っている国際関係の基本規範である

・「一つの中国」原則に反し、「一つの中国、一つの台湾」を提唱して台湾独立勢力の言い訳の役割を果たす

・中国の主権を侵害し、中国の内政に著しく干渉するものとして、中国は強い衝撃を受け、断固として反対し、強い言葉で非難する

////////////////////////////////////////////////////////////

もともと2月 28 日の欧州議会の中心議題であった欧州連合 EU「共通外交・安全保障 政策」の年次実施報告書に関しても、賛成 338票(62%)、反対86票、棄権 122票との結果が示すように、決して「満場一致」の穏やかな議論ではなく、棄権が多数発生する甲論乙駁の議論だった模様で、台湾に関する報告書への賛成 65%との結果も、中国側ロビイストや工作要員等による報告書否決に向けた裏工作や駆け引きがあった中での、画期的な内容の強行突破採決だったのだろうと邪推しております

もともと2月 28 日の欧州議会の中心議題であった欧州連合 EU「共通外交・安全保障 政策」の年次実施報告書に関しても、賛成 338票(62%)、反対86票、棄権 122票との結果が示すように、決して「満場一致」の穏やかな議論ではなく、棄権が多数発生する甲論乙駁の議論だった模様で、台湾に関する報告書への賛成 65%との結果も、中国側ロビイストや工作要員等による報告書否決に向けた裏工作や駆け引きがあった中での、画期的な内容の強行突破採決だったのだろうと邪推しております

今の欧州は、過去 10年に及ぶリベラルの口車に乗った「安易な移民受け入れ」や、耳障りの良い「環境政策重視」の結果、治安も経済も崩壊目前の状態にありますが、遠く離れた中国や台湾に関し、骨のある採決がなされたことに敬意を表したいと思うと同時に、渋谷氏も指摘するように、この重い決定に日本のメディアが「報じない自由」を発動している現状を嘆かわしく思います

今の欧州は、過去 10年に及ぶリベラルの口車に乗った「安易な移民受け入れ」や、耳障りの良い「環境政策重視」の結果、治安も経済も崩壊目前の状態にありますが、遠く離れた中国や台湾に関し、骨のある採決がなされたことに敬意を表したいと思うと同時に、渋谷氏も指摘するように、この重い決定に日本のメディアが「報じない自由」を発動している現状を嘆かわしく思います

台湾関連の記事

「台湾近傍フィリピン北端に米国支援で軍施設増強中」→ https://holylandtokyo.com/2024/02/15/5548/

「中国による台湾への非接触型・情報化戦争」→ https://holylandtokyo.com/2024/01/05/5398/

「中国は大規模な台湾侵攻を考える状態にはない」→ https://holylandtokyo.com/2023/12/08/5330/

「新型潜水艦が西側支援を受け完成」→ https://holylandtokyo.com/2023/10/04/5093/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

(たぶん、中国代表部の採択阻止工作も功を奏せず・・)

極めて重要な中国への世界の動きも、日本メディアは報ぜず

2月28日、欧州議会が欧州連合 EUの「共通外交・安全保障政策」に関する年次実施報告書を議決するタイミングに併せ、台湾の地位と台湾情勢に関する「共通安全保障防衛政策」 との報告書も別途採決し、賛成 350票(得票率 65%)で報告書を決定しました。

2月28日、欧州議会が欧州連合 EUの「共通外交・安全保障政策」に関する年次実施報告書を議決するタイミングに併せ、台湾の地位と台湾情勢に関する「共通安全保障防衛政策」 との報告書も別途採決し、賛成 350票(得票率 65%)で報告書を決定しました。 本日は、世界の中国に対する姿勢の転換点になるかもしれない(呼び水となってほしい・・・)、この極めて意義深い内容の欧州議会の報告書について、中国研究の大家で中国共産党の崩壊をフォローする渋谷司氏の YouTube チャンネル (渋谷司の中国カフェ)からご紹介します

ズバリこの台湾に関する報告書のエッセンスは、

・中国共産党による台湾に対する領有権主張は根拠がなく、台湾と中国は対等な関係にあり、決して従属関係にはない

・中国共産党による台湾に対する領有権主張は根拠がなく、台湾と中国は対等な関係にあり、決して従属関係にはない ・台湾は、インド太平洋地域におけるEUの重要なパートナーであり、民主的な同盟国 である

・EU加盟国は、グローバル・サプライチェーンの強靭化強化に関し、台湾とより緊密 な関係を構築すべき

・欧州議会は、中国共産党が台湾の国際機関への参加を妨害し続けていることを非難し、世界保健機関 WHO や国際民間航空機関 ICADへの台湾の加盟を、EU加盟国やEU 執行理事会が支援するよう求める

もちろん駐EU中国代表部は強く反論し

・この報告は、国際法と国際関係の基本規範に違反する。「一つの中国」原則は、国際 社会が普遍的に持っている国際関係の基本規範である

・この報告は、国際法と国際関係の基本規範に違反する。「一つの中国」原則は、国際 社会が普遍的に持っている国際関係の基本規範である ・「一つの中国」原則に反し、「一つの中国、一つの台湾」を提唱して台湾独立勢力の言い訳の役割を果たす

・中国の主権を侵害し、中国の内政に著しく干渉するものとして、中国は強い衝撃を受け、断固として反対し、強い言葉で非難する

////////////////////////////////////////////////////////////

もともと2月 28 日の欧州議会の中心議題であった欧州連合 EU「共通外交・安全保障 政策」の年次実施報告書に関しても、賛成 338票(62%)、反対86票、棄権 122票との結果が示すように、決して「満場一致」の穏やかな議論ではなく、棄権が多数発生する甲論乙駁の議論だった模様で、台湾に関する報告書への賛成 65%との結果も、中国側ロビイストや工作要員等による報告書否決に向けた裏工作や駆け引きがあった中での、画期的な内容の強行突破採決だったのだろうと邪推しております

もともと2月 28 日の欧州議会の中心議題であった欧州連合 EU「共通外交・安全保障 政策」の年次実施報告書に関しても、賛成 338票(62%)、反対86票、棄権 122票との結果が示すように、決して「満場一致」の穏やかな議論ではなく、棄権が多数発生する甲論乙駁の議論だった模様で、台湾に関する報告書への賛成 65%との結果も、中国側ロビイストや工作要員等による報告書否決に向けた裏工作や駆け引きがあった中での、画期的な内容の強行突破採決だったのだろうと邪推しております  今の欧州は、過去 10年に及ぶリベラルの口車に乗った「安易な移民受け入れ」や、耳障りの良い「環境政策重視」の結果、治安も経済も崩壊目前の状態にありますが、遠く離れた中国や台湾に関し、骨のある採決がなされたことに敬意を表したいと思うと同時に、渋谷氏も指摘するように、この重い決定に日本のメディアが「報じない自由」を発動している現状を嘆かわしく思います

今の欧州は、過去 10年に及ぶリベラルの口車に乗った「安易な移民受け入れ」や、耳障りの良い「環境政策重視」の結果、治安も経済も崩壊目前の状態にありますが、遠く離れた中国や台湾に関し、骨のある採決がなされたことに敬意を表したいと思うと同時に、渋谷氏も指摘するように、この重い決定に日本のメディアが「報じない自由」を発動している現状を嘆かわしく思います 台湾関連の記事

「台湾近傍フィリピン北端に米国支援で軍施設増強中」→ https://holylandtokyo.com/2024/02/15/5548/

「中国による台湾への非接触型・情報化戦争」→ https://holylandtokyo.com/2024/01/05/5398/

「中国は大規模な台湾侵攻を考える状態にはない」→ https://holylandtokyo.com/2023/12/08/5330/

「新型潜水艦が西側支援を受け完成」→ https://holylandtokyo.com/2023/10/04/5093/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

豪州海軍が水上攻撃艦艇規模を2倍強に増強へ [安全保障全般]

有識者諮問会議提言を豪政府が基本採用へ

駆逐艦&フリゲート艦を現 11隻から 26隻体制へ

32 発ミサイル搭載の無人艦艇6隻導入も提言に

2月20日、豪州政府が委託した有識者諮問会議が豪海軍水上攻撃艦艇部隊(駆逐艦&フリゲート艦) の強化提言(Enhanced Lethality Surface Combatant Fleet)を発表し、現在の当該艦艇規模11隻を 26隻体制に拡大すべきとの答申を打ち出しました。またこの海軍部隊提言とは別に、豪州沿岸での水 上警察任務を遂行する艦艇を25隻導入すべきとの提言も含まれたとのことです

2月20日、豪州政府が委託した有識者諮問会議が豪海軍水上攻撃艦艇部隊(駆逐艦&フリゲート艦) の強化提言(Enhanced Lethality Surface Combatant Fleet)を発表し、現在の当該艦艇規模11隻を 26隻体制に拡大すべきとの答申を打ち出しました。またこの海軍部隊提言とは別に、豪州沿岸での水 上警察任務を遂行する艦艇を25隻導入すべきとの提言も含まれたとのことです

本答申に関し 28 日付 Defense-News 記事は、豪州政府が本答申を現有フリゲート艦(Anzac-class) の能力向上改修継続部分を除き受け入れたと報じており、現在の勢力がわずか 11 隻との実態にも驚くばかりですが、これを2倍以上に拡大する方向を打ち出した豪州の決意にも驚かされます

専門家は約1兆円の水上艦艇増強答申を、予算的には今後の議会審議や国民世論の影響を受けることは当然としながらも、達成可能な経費規模だと論評し、人的戦力確保が困難な課題だとして昨今の豪軍の離職率の高さを指摘していますが、本答申の方向に進むことは間違いなさそうです

専門家は約1兆円の水上艦艇増強答申を、予算的には今後の議会審議や国民世論の影響を受けることは当然としながらも、達成可能な経費規模だと論評し、人的戦力確保が困難な課題だとして昨今の豪軍の離職率の高さを指摘していますが、本答申の方向に進むことは間違いなさそうです

なお、現在の豪海軍 11隻とはあくまで打撃能力保有の駆逐艦&フリゲートだけの隻数で、そのほかに強襲揚座艦2歳、哨戒艇4隻、掃海艇4 、補給艦2隻等を保有していますのでご注意ください。 それでもあれだけ大きな大陸国家が、この規模の海軍しか保有していないとは驚きですが・・・。以下では28日付 Defense-News 記事から豪海軍2倍以上増強提言の概要をご紹介します

豪水上攻撃艦艇(駆逐艦&フリゲート艦)の2倍強増強提言

●大型の「Tier 1 駆逐艦およびフリゲート艦」を9隻に

・現在は3隻の「Hobart-class」対空駆逐艦のみだが、同艦艇にイージスシステムやトマホーク巡航ミサイル搭載改修を行う

・現在は3隻の「Hobart-class」対空駆逐艦のみだが、同艦艇にイージスシステムやトマホーク巡航ミサイル搭載改修を行う

・新しく現在3隻発注中の「Hunter-class」対潜フリゲート艦を、計6隻調達する

●より小型の「Tier 2 フリゲート艦」を11隻に

・現在 8隻保有の「Anzac-class」と同等以上の規模で、陸上及び海上攻撃能力を持ち、防空や援護能力を持つ「general-purpose frigates」を11隻調達する (なお現在8 隻保有のAnzac-class は、1番艦はすでに非稼働状態で、2番艦も 2026 年退役予定の老朽艦)

・現在 8隻保有の「Anzac-class」と同等以上の規模で、陸上及び海上攻撃能力を持ち、防空や援護能力を持つ「general-purpose frigates」を11隻調達する (なお現在8 隻保有のAnzac-class は、1番艦はすでに非稼働状態で、2番艦も 2026 年退役予定の老朽艦)

・豪州海軍はこの最初の?妻の候補を、ドイツの MEKOA-200、日本のモガミ級、韓国のFFX Batch IT/ITI、スペインの Alfa 3000に絞り込み、来年機種選定を行い、初納入は2030年を予定

●有人運用もオプションの大型ミサイル搭載艦6隻

・米国設計で、32 個のミサイルセルを備える 6 隻の大型水上艦艇は、オプションで乗員搭乗可能な従来概念とは全く異なる艦艇を予定。豪州内の建造場所も実質決定しており、2030 年代半ばから就役予定

・豪国防相は同艦艇に乗員を配置すると述べているが、専門家は無人艦艇として将来運用される可能性があると予想している。ただ同専門家は「殺傷兵器を搭載した無人水上艦艇運用には法的環境が整備されていないため、豪政府は現時点でその可能性についてはあまり触れたくなかったはずだ」とコメントしている

●なお提言には、「打撃能力保有の駆逐艦&フリゲート艦」以外に関する提言も盛り込まれ、水上警察任務 (civil maritime security operations)のために 25隻の「小型艦艇」からなる部隊の整備も推奨している

●なお提言には、「打撃能力保有の駆逐艦&フリゲート艦」以外に関する提言も盛り込まれ、水上警察任務 (civil maritime security operations)のために 25隻の「小型艦艇」からなる部隊の整備も推奨している

●予算面では ・今後10年間で約1兆円(U.S.$7-3 billion)が必要とされ、今後4年間に約 1600億円(U.S.$1.1 bilion) を政府が割り当てる計画を持っている模様で、専門家は個々のプロジェクトの承認を得ていく必要があり、世論の理解も欠かせないが、支払い可能な範囲だと考えている

●人的資源が懸念材料 ・ただし2倍以上に膨らむ艦艇数を支える人的資源については懸念が強く、例えば豪国防省は2022年から 2023 年に軍人数を2,201人増強する計画を立ててが、増員どころか「1,38g 人」減少させており、この面での対策が最も困難ではないかとの見方が多い

/////////////////////////////////////////

専門家は、「2020年代後半に老朽艦退役に伴う能力低下のリスク増大時期がやってくることを問題視し、豪海軍はこの時期の対策を考える必要があると指摘」しているようですが、時代の要請とはいえ、豪州は大きく軍拡に踏み出し、記事によれば国防費のGDP比を、今の2.1%から2.4%に拡大するようです

専門家は、「2020年代後半に老朽艦退役に伴う能力低下のリスク増大時期がやってくることを問題視し、豪海軍はこの時期の対策を考える必要があると指摘」しているようですが、時代の要請とはいえ、豪州は大きく軍拡に踏み出し、記事によれば国防費のGDP比を、今の2.1%から2.4%に拡大するようです

米国からの「軍備増強圧力」もあるでしょうが、日本にはどのような要求が来ているのでしょうか? 中国の経済破綻に起因する混乱や国家体制の崩壊具合にもよりますが、様々なファクターが絡み合う、探り合いの今後数年になりそうですねぇ・・・

豪州関連の記事

「北部重要港湾の中国へのリース継続」→https://holylandtokyo.com/2023/10/25/5170/

「却下もB-21購入検討認める」→https://holylandtokyo.com/2023/05/15/4588/

「豪で過去最大の米軍兵站演習」→https://holylandtokyo.com/2023/04/14/4506/

「サイバー能力大拡大の10年計画推進」→https://holylandtokyo.com/2022/11/16/3911/

「米がMQ-9B輸出許可」→https://holylandtokyo.com/2021/04/29/119/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

駆逐艦&フリゲート艦を現 11隻から 26隻体制へ

32 発ミサイル搭載の無人艦艇6隻導入も提言に

2月20日、豪州政府が委託した有識者諮問会議が豪海軍水上攻撃艦艇部隊(駆逐艦&フリゲート艦) の強化提言(Enhanced Lethality Surface Combatant Fleet)を発表し、現在の当該艦艇規模11隻を 26隻体制に拡大すべきとの答申を打ち出しました。またこの海軍部隊提言とは別に、豪州沿岸での水 上警察任務を遂行する艦艇を25隻導入すべきとの提言も含まれたとのことです

2月20日、豪州政府が委託した有識者諮問会議が豪海軍水上攻撃艦艇部隊(駆逐艦&フリゲート艦) の強化提言(Enhanced Lethality Surface Combatant Fleet)を発表し、現在の当該艦艇規模11隻を 26隻体制に拡大すべきとの答申を打ち出しました。またこの海軍部隊提言とは別に、豪州沿岸での水 上警察任務を遂行する艦艇を25隻導入すべきとの提言も含まれたとのことです 本答申に関し 28 日付 Defense-News 記事は、豪州政府が本答申を現有フリゲート艦(Anzac-class) の能力向上改修継続部分を除き受け入れたと報じており、現在の勢力がわずか 11 隻との実態にも驚くばかりですが、これを2倍以上に拡大する方向を打ち出した豪州の決意にも驚かされます

専門家は約1兆円の水上艦艇増強答申を、予算的には今後の議会審議や国民世論の影響を受けることは当然としながらも、達成可能な経費規模だと論評し、人的戦力確保が困難な課題だとして昨今の豪軍の離職率の高さを指摘していますが、本答申の方向に進むことは間違いなさそうです

専門家は約1兆円の水上艦艇増強答申を、予算的には今後の議会審議や国民世論の影響を受けることは当然としながらも、達成可能な経費規模だと論評し、人的戦力確保が困難な課題だとして昨今の豪軍の離職率の高さを指摘していますが、本答申の方向に進むことは間違いなさそうです なお、現在の豪海軍 11隻とはあくまで打撃能力保有の駆逐艦&フリゲートだけの隻数で、そのほかに強襲揚座艦2歳、哨戒艇4隻、掃海艇4 、補給艦2隻等を保有していますのでご注意ください。 それでもあれだけ大きな大陸国家が、この規模の海軍しか保有していないとは驚きですが・・・。以下では28日付 Defense-News 記事から豪海軍2倍以上増強提言の概要をご紹介します

豪水上攻撃艦艇(駆逐艦&フリゲート艦)の2倍強増強提言

●大型の「Tier 1 駆逐艦およびフリゲート艦」を9隻に

・現在は3隻の「Hobart-class」対空駆逐艦のみだが、同艦艇にイージスシステムやトマホーク巡航ミサイル搭載改修を行う

・現在は3隻の「Hobart-class」対空駆逐艦のみだが、同艦艇にイージスシステムやトマホーク巡航ミサイル搭載改修を行う ・新しく現在3隻発注中の「Hunter-class」対潜フリゲート艦を、計6隻調達する

●より小型の「Tier 2 フリゲート艦」を11隻に

・現在 8隻保有の「Anzac-class」と同等以上の規模で、陸上及び海上攻撃能力を持ち、防空や援護能力を持つ「general-purpose frigates」を11隻調達する (なお現在8 隻保有のAnzac-class は、1番艦はすでに非稼働状態で、2番艦も 2026 年退役予定の老朽艦)

・現在 8隻保有の「Anzac-class」と同等以上の規模で、陸上及び海上攻撃能力を持ち、防空や援護能力を持つ「general-purpose frigates」を11隻調達する (なお現在8 隻保有のAnzac-class は、1番艦はすでに非稼働状態で、2番艦も 2026 年退役予定の老朽艦) ・豪州海軍はこの最初の?妻の候補を、ドイツの MEKOA-200、日本のモガミ級、韓国のFFX Batch IT/ITI、スペインの Alfa 3000に絞り込み、来年機種選定を行い、初納入は2030年を予定

●有人運用もオプションの大型ミサイル搭載艦6隻

・米国設計で、32 個のミサイルセルを備える 6 隻の大型水上艦艇は、オプションで乗員搭乗可能な従来概念とは全く異なる艦艇を予定。豪州内の建造場所も実質決定しており、2030 年代半ばから就役予定

・豪国防相は同艦艇に乗員を配置すると述べているが、専門家は無人艦艇として将来運用される可能性があると予想している。ただ同専門家は「殺傷兵器を搭載した無人水上艦艇運用には法的環境が整備されていないため、豪政府は現時点でその可能性についてはあまり触れたくなかったはずだ」とコメントしている

●なお提言には、「打撃能力保有の駆逐艦&フリゲート艦」以外に関する提言も盛り込まれ、水上警察任務 (civil maritime security operations)のために 25隻の「小型艦艇」からなる部隊の整備も推奨している

●なお提言には、「打撃能力保有の駆逐艦&フリゲート艦」以外に関する提言も盛り込まれ、水上警察任務 (civil maritime security operations)のために 25隻の「小型艦艇」からなる部隊の整備も推奨している ●予算面では ・今後10年間で約1兆円(U.S.$7-3 billion)が必要とされ、今後4年間に約 1600億円(U.S.$1.1 bilion) を政府が割り当てる計画を持っている模様で、専門家は個々のプロジェクトの承認を得ていく必要があり、世論の理解も欠かせないが、支払い可能な範囲だと考えている

●人的資源が懸念材料 ・ただし2倍以上に膨らむ艦艇数を支える人的資源については懸念が強く、例えば豪国防省は2022年から 2023 年に軍人数を2,201人増強する計画を立ててが、増員どころか「1,38g 人」減少させており、この面での対策が最も困難ではないかとの見方が多い

/////////////////////////////////////////

専門家は、「2020年代後半に老朽艦退役に伴う能力低下のリスク増大時期がやってくることを問題視し、豪海軍はこの時期の対策を考える必要があると指摘」しているようですが、時代の要請とはいえ、豪州は大きく軍拡に踏み出し、記事によれば国防費のGDP比を、今の2.1%から2.4%に拡大するようです

専門家は、「2020年代後半に老朽艦退役に伴う能力低下のリスク増大時期がやってくることを問題視し、豪海軍はこの時期の対策を考える必要があると指摘」しているようですが、時代の要請とはいえ、豪州は大きく軍拡に踏み出し、記事によれば国防費のGDP比を、今の2.1%から2.4%に拡大するようです 米国からの「軍備増強圧力」もあるでしょうが、日本にはどのような要求が来ているのでしょうか? 中国の経済破綻に起因する混乱や国家体制の崩壊具合にもよりますが、様々なファクターが絡み合う、探り合いの今後数年になりそうですねぇ・・・

豪州関連の記事

「北部重要港湾の中国へのリース継続」→https://holylandtokyo.com/2023/10/25/5170/

「却下もB-21購入検討認める」→https://holylandtokyo.com/2023/05/15/4588/

「豪で過去最大の米軍兵站演習」→https://holylandtokyo.com/2023/04/14/4506/

「サイバー能力大拡大の10年計画推進」→https://holylandtokyo.com/2022/11/16/3911/

「米がMQ-9B輸出許可」→https://holylandtokyo.com/2021/04/29/119/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

米国で年始から話題の「朝鮮半島有事の蓋然性」議論 [安全保障全般]

年初から米国で話題の2つの論考をご紹介

「金正恩は戦争に出る戦路的な決断を下した」論と

「朝鮮半島有事に至る可能性をシナリオ別に検討」論考

2月27日付で防衛省防衛研究所が「NIDS コメンタリー」枠組みで、30代後半の若手研究者(戦史研究センターの国際紛争史研究室主任研究官 石田智範氏)による、実質2ページの「朝鮮半島有事の蓋然性を巡るアメリカ国内の議論」 との短くも異味深い論考を掲載し、「2024年の年明け早々、朝鮮半島有事の蓋然性というテーマが米国の安保政策コミュニティを賑わせた」として2本の論考(共に1月11日発表)を紹介していますので、つまみ食いでご紹介します

2月27日付で防衛省防衛研究所が「NIDS コメンタリー」枠組みで、30代後半の若手研究者(戦史研究センターの国際紛争史研究室主任研究官 石田智範氏)による、実質2ページの「朝鮮半島有事の蓋然性を巡るアメリカ国内の議論」 との短くも異味深い論考を掲載し、「2024年の年明け早々、朝鮮半島有事の蓋然性というテーマが米国の安保政策コミュニティを賑わせた」として2本の論考(共に1月11日発表)を紹介していますので、つまみ食いでご紹介します

最近関心が薄らいでいた北朝鮮問題ですが、経済的な破綻状態が深刻さを増し、最近では年初の能登半島地震発生時に金正恩から岸田首相に見舞い電報が送られたり、首領様の妹女史から岸田首相訪朝に関する発言が飛び出すなど、何やら動きがありそうな雰囲気もありますので、頭の体操としてご覧いただければと思い取り上げさせていただきます

石田主任研究官が取り上げた最初の論考は、核物理学者の Siegfried S. Hecker氏と1990 年代以降の米朝交渉に米国務省で深く携わったRobert L.Carlin 氏(元CIA 分析官)2名による、情報分析サイト「38 North」に掲載された「金正恩は戦争の準備をしているのか?」との連名寄稿で、「すでに金正恩は戦争に訴えるという戦路的な決断を下した」と主張し、朝鮮半島有事の危険性を真剣に訴え注目を集めたものです

石田主任研究官が取り上げた最初の論考は、核物理学者の Siegfried S. Hecker氏と1990 年代以降の米朝交渉に米国務省で深く携わったRobert L.Carlin 氏(元CIA 分析官)2名による、情報分析サイト「38 North」に掲載された「金正恩は戦争の準備をしているのか?」との連名寄稿で、「すでに金正恩は戦争に訴えるという戦路的な決断を下した」と主張し、朝鮮半島有事の危険性を真剣に訴え注目を集めたものです

もう一つは、元米国務省の北朝鮮核問題担当特使として「米朝枠組み合意」を主導した Robert Gallucci 氏が発表した論考で、朝鮮半島有事に至る可能性をシナリオ別に検討したもので、少なくとも短期的に不安定化のトレンドにある朝鮮半島情勢を考える上で参考になると石田氏が取り上げています

「金正恩は戦争に出る戦路的な決断を下した」論

●まず両氏は前提として、北にとって対話は「核開発の隠れ義に過ぎない」とする定型的な議論を退け、米国との国交正常化が過去30 年の北朝鮮外交の中心的な政策目標であったことを強調。

●まず両氏は前提として、北にとって対話は「核開発の隠れ義に過ぎない」とする定型的な議論を退け、米国との国交正常化が過去30 年の北朝鮮外交の中心的な政策目標であったことを強調。

●いわく、金日成、正日、正恩の三代にわたり北朝鮮は「中と露に対する緩衝材」として米国との国交正常化を真剣に追求してきており、2019年2月のトランプとの米朝首脳会談(@ハノイ)は、金正恩にとり先代達の渇望した偉業を成し、国内的権威確立に向けた乾坤一擲の大勝負だった。

●そのため、ハノイ会談の決裂を受けて「トラウマ的な面目の失壁」を味わった金正恩は、過去 30年の政策方針を破棄し、中露との関係強化へと外交の舵を切り直した

●そのため、ハノイ会談の決裂を受けて「トラウマ的な面目の失壁」を味わった金正恩は、過去 30年の政策方針を破棄し、中露との関係強化へと外交の舵を切り直した

●アフガンからの米軍撤退等の情勢変化を受け、北は米国が世界から勢力を後退させていると認識し、「朝鮮問題の軍事的な解決」を図る好機が到来したと判断するに至った。韓国に対する統一政策の放棄は、軍事力行使の対象として韓国を明確に位置づけ直したものであり、全般的な戦路転換の結果である。

●そして両氏はこの流れから、抑止力強化での戦争防止で十分と考えるのは危険だと主張。ただし両氏の議論は、北問題に十分政策資源を配分していない近年の米国に再考を促すことを求めているが、既存の政策枠組みに対する代替案でも提示してはいない。

●「金正恩は戦争に訴える戦路的決断を下した」との核心部分についても、両氏も認めているようにあくまで状況証拠に基づく推論の域を出ず、反論の余地は多分に残されている。両氏の論考が米国の対北政策に及ぼす影響は限定的で、米国は引き続き日米協力の推進を基軸とした 朝鮮半島政策を展開すると考えられる。

●「金正恩は戦争に訴える戦路的決断を下した」との核心部分についても、両氏も認めているようにあくまで状況証拠に基づく推論の域を出ず、反論の余地は多分に残されている。両氏の論考が米国の対北政策に及ぼす影響は限定的で、米国は引き続き日米協力の推進を基軸とした 朝鮮半島政策を展開すると考えられる。

●ただ、少なくとも短期的に、北が低烈度の軍事行動を活発化させると予想する点で専門家の見方は概ね一致してい 最近の日米韓による連携強化の動きを受け、金正恩は自らの「強さ」を内外に示す必要に迫られているはずで、また仮に金正恩がトランプ前大統領の再選に米朝交渉再開の望み持つならば、その布石として予め対外的な緊張を高めておくことはむしろ合理的だろう。

「半島有事の可能性を3つのシナリオ別に検討」論考

●ガルーチが提示するのは大きく3 つのシナリオである。

●第一に、台湾有事が朝鮮半島に波及するシナリオ。台湾をめぐって米中が事を構えれば、北は核保有国として中国支援の役回りを買って出るはずであるから、北朝鮮による核の威嚇を前にして、日本や韓国といった地域の同盟国が機会主義的な行動に走る可能性を米国として懸念。

●第一に、台湾有事が朝鮮半島に波及するシナリオ。台湾をめぐって米中が事を構えれば、北は核保有国として中国支援の役回りを買って出るはずであるから、北朝鮮による核の威嚇を前にして、日本や韓国といった地域の同盟国が機会主義的な行動に走る可能性を米国として懸念。

●第二に、北が自らの核抑止力で米国同盟の信頼性が低下したと誤認し、核の威嚇で韓国に政治的意思を強要するシナリオ。ここで事の帰趨を決定的に左右するのは、抑止をめぐる北朝鮮指導者の主観的な計算であり、客観的には非合理的な決断が下される可能性があり懸念。

●第三に、偶発的事態が戦争へエスカレーションするシナリオ。特に核兵器運用に経験の浅い北が、現場レベルで想定外の行動をとる可能性を懸念。

////////////////////////////////////////////

石田主任研究官は、地震関連の金正恩から岸田首相への見舞いの電報や、首領様の妹女帝による岸田総理の訪朝に関する発言から、現時点では日本に対し北朝鮮は、米国や韓国とは一線を画した対応をとっているとし、日本として日米韓連携を深め北朝鮮の抑止に万全を期すことは無論だが、その先の北朝鮮との関わり方についても、広い視野をもつ必要があるだろう・・・と結んでいます。

石田主任研究官は、地震関連の金正恩から岸田首相への見舞いの電報や、首領様の妹女帝による岸田総理の訪朝に関する発言から、現時点では日本に対し北朝鮮は、米国や韓国とは一線を画した対応をとっているとし、日本として日米韓連携を深め北朝鮮の抑止に万全を期すことは無論だが、その先の北朝鮮との関わり方についても、広い視野をもつ必要があるだろう・・・と結んでいます。

日本の地上波や新聞の報道を見ると、「つまらない」を遥かに通り越し、「怒りがわいてくる」方が激増中だと聞き及びましたが、本当ならきわめて健全なことで素晴らしいことだと思います。ご興味のある方は、実質2ページの論考原文を是非ご覧ください

現物「半島有事の蓋然性をめぐる米国内の議論」

→ https://www.nids.mod.go.jp/publication/commentary/pdf/commentary301.pdf

防衛研究所「NIDS コメンタリー」

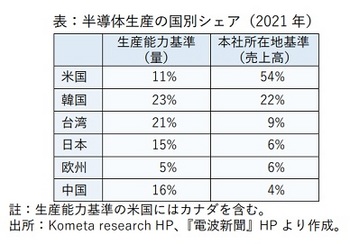

「安全保障としての半導体投資」→https://holylandtokyo.com/2024/02/28/5534/

「サイバー傭兵の動向」→https://holylandtokyo.com/2020/08/05/515/

「真の注目は台湾立法院長選出」→https://holylandtokyo.com/2024/01/23/5460/

防衛研究所の「異様な」対中国姿勢がわかる公刊物

「中国による台湾への非接触型・情報化戦争」→https://holylandtokyo.com/2024/01/05/5398/

「中国の影響工作/概要解説」→https://holylandtokyo.com/2023/12/21/5362/

「異様な中国安全保障レポート2024」→https://holylandtokyo.com/2023/11/28/5299/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

「金正恩は戦争に出る戦路的な決断を下した」論と

「朝鮮半島有事に至る可能性をシナリオ別に検討」論考

2月27日付で防衛省防衛研究所が「NIDS コメンタリー」枠組みで、30代後半の若手研究者(戦史研究センターの国際紛争史研究室主任研究官 石田智範氏)による、実質2ページの「朝鮮半島有事の蓋然性を巡るアメリカ国内の議論」 との短くも異味深い論考を掲載し、「2024年の年明け早々、朝鮮半島有事の蓋然性というテーマが米国の安保政策コミュニティを賑わせた」として2本の論考(共に1月11日発表)を紹介していますので、つまみ食いでご紹介します

2月27日付で防衛省防衛研究所が「NIDS コメンタリー」枠組みで、30代後半の若手研究者(戦史研究センターの国際紛争史研究室主任研究官 石田智範氏)による、実質2ページの「朝鮮半島有事の蓋然性を巡るアメリカ国内の議論」 との短くも異味深い論考を掲載し、「2024年の年明け早々、朝鮮半島有事の蓋然性というテーマが米国の安保政策コミュニティを賑わせた」として2本の論考(共に1月11日発表)を紹介していますので、つまみ食いでご紹介します最近関心が薄らいでいた北朝鮮問題ですが、経済的な破綻状態が深刻さを増し、最近では年初の能登半島地震発生時に金正恩から岸田首相に見舞い電報が送られたり、首領様の妹女史から岸田首相訪朝に関する発言が飛び出すなど、何やら動きがありそうな雰囲気もありますので、頭の体操としてご覧いただければと思い取り上げさせていただきます

石田主任研究官が取り上げた最初の論考は、核物理学者の Siegfried S. Hecker氏と1990 年代以降の米朝交渉に米国務省で深く携わったRobert L.Carlin 氏(元CIA 分析官)2名による、情報分析サイト「38 North」に掲載された「金正恩は戦争の準備をしているのか?」との連名寄稿で、「すでに金正恩は戦争に訴えるという戦路的な決断を下した」と主張し、朝鮮半島有事の危険性を真剣に訴え注目を集めたものです

石田主任研究官が取り上げた最初の論考は、核物理学者の Siegfried S. Hecker氏と1990 年代以降の米朝交渉に米国務省で深く携わったRobert L.Carlin 氏(元CIA 分析官)2名による、情報分析サイト「38 North」に掲載された「金正恩は戦争の準備をしているのか?」との連名寄稿で、「すでに金正恩は戦争に訴えるという戦路的な決断を下した」と主張し、朝鮮半島有事の危険性を真剣に訴え注目を集めたものです もう一つは、元米国務省の北朝鮮核問題担当特使として「米朝枠組み合意」を主導した Robert Gallucci 氏が発表した論考で、朝鮮半島有事に至る可能性をシナリオ別に検討したもので、少なくとも短期的に不安定化のトレンドにある朝鮮半島情勢を考える上で参考になると石田氏が取り上げています

「金正恩は戦争に出る戦路的な決断を下した」論

●まず両氏は前提として、北にとって対話は「核開発の隠れ義に過ぎない」とする定型的な議論を退け、米国との国交正常化が過去30 年の北朝鮮外交の中心的な政策目標であったことを強調。

●まず両氏は前提として、北にとって対話は「核開発の隠れ義に過ぎない」とする定型的な議論を退け、米国との国交正常化が過去30 年の北朝鮮外交の中心的な政策目標であったことを強調。 ●いわく、金日成、正日、正恩の三代にわたり北朝鮮は「中と露に対する緩衝材」として米国との国交正常化を真剣に追求してきており、2019年2月のトランプとの米朝首脳会談(@ハノイ)は、金正恩にとり先代達の渇望した偉業を成し、国内的権威確立に向けた乾坤一擲の大勝負だった。

●そのため、ハノイ会談の決裂を受けて「トラウマ的な面目の失壁」を味わった金正恩は、過去 30年の政策方針を破棄し、中露との関係強化へと外交の舵を切り直した

●そのため、ハノイ会談の決裂を受けて「トラウマ的な面目の失壁」を味わった金正恩は、過去 30年の政策方針を破棄し、中露との関係強化へと外交の舵を切り直した ●アフガンからの米軍撤退等の情勢変化を受け、北は米国が世界から勢力を後退させていると認識し、「朝鮮問題の軍事的な解決」を図る好機が到来したと判断するに至った。韓国に対する統一政策の放棄は、軍事力行使の対象として韓国を明確に位置づけ直したものであり、全般的な戦路転換の結果である。

●そして両氏はこの流れから、抑止力強化での戦争防止で十分と考えるのは危険だと主張。ただし両氏の議論は、北問題に十分政策資源を配分していない近年の米国に再考を促すことを求めているが、既存の政策枠組みに対する代替案でも提示してはいない。

●「金正恩は戦争に訴える戦路的決断を下した」との核心部分についても、両氏も認めているようにあくまで状況証拠に基づく推論の域を出ず、反論の余地は多分に残されている。両氏の論考が米国の対北政策に及ぼす影響は限定的で、米国は引き続き日米協力の推進を基軸とした 朝鮮半島政策を展開すると考えられる。

●「金正恩は戦争に訴える戦路的決断を下した」との核心部分についても、両氏も認めているようにあくまで状況証拠に基づく推論の域を出ず、反論の余地は多分に残されている。両氏の論考が米国の対北政策に及ぼす影響は限定的で、米国は引き続き日米協力の推進を基軸とした 朝鮮半島政策を展開すると考えられる。 ●ただ、少なくとも短期的に、北が低烈度の軍事行動を活発化させると予想する点で専門家の見方は概ね一致してい 最近の日米韓による連携強化の動きを受け、金正恩は自らの「強さ」を内外に示す必要に迫られているはずで、また仮に金正恩がトランプ前大統領の再選に米朝交渉再開の望み持つならば、その布石として予め対外的な緊張を高めておくことはむしろ合理的だろう。

「半島有事の可能性を3つのシナリオ別に検討」論考

●ガルーチが提示するのは大きく3 つのシナリオである。

●第一に、台湾有事が朝鮮半島に波及するシナリオ。台湾をめぐって米中が事を構えれば、北は核保有国として中国支援の役回りを買って出るはずであるから、北朝鮮による核の威嚇を前にして、日本や韓国といった地域の同盟国が機会主義的な行動に走る可能性を米国として懸念。

●第一に、台湾有事が朝鮮半島に波及するシナリオ。台湾をめぐって米中が事を構えれば、北は核保有国として中国支援の役回りを買って出るはずであるから、北朝鮮による核の威嚇を前にして、日本や韓国といった地域の同盟国が機会主義的な行動に走る可能性を米国として懸念。●第二に、北が自らの核抑止力で米国同盟の信頼性が低下したと誤認し、核の威嚇で韓国に政治的意思を強要するシナリオ。ここで事の帰趨を決定的に左右するのは、抑止をめぐる北朝鮮指導者の主観的な計算であり、客観的には非合理的な決断が下される可能性があり懸念。

●第三に、偶発的事態が戦争へエスカレーションするシナリオ。特に核兵器運用に経験の浅い北が、現場レベルで想定外の行動をとる可能性を懸念。

////////////////////////////////////////////

石田主任研究官は、地震関連の金正恩から岸田首相への見舞いの電報や、首領様の妹女帝による岸田総理の訪朝に関する発言から、現時点では日本に対し北朝鮮は、米国や韓国とは一線を画した対応をとっているとし、日本として日米韓連携を深め北朝鮮の抑止に万全を期すことは無論だが、その先の北朝鮮との関わり方についても、広い視野をもつ必要があるだろう・・・と結んでいます。

石田主任研究官は、地震関連の金正恩から岸田首相への見舞いの電報や、首領様の妹女帝による岸田総理の訪朝に関する発言から、現時点では日本に対し北朝鮮は、米国や韓国とは一線を画した対応をとっているとし、日本として日米韓連携を深め北朝鮮の抑止に万全を期すことは無論だが、その先の北朝鮮との関わり方についても、広い視野をもつ必要があるだろう・・・と結んでいます。 日本の地上波や新聞の報道を見ると、「つまらない」を遥かに通り越し、「怒りがわいてくる」方が激増中だと聞き及びましたが、本当ならきわめて健全なことで素晴らしいことだと思います。ご興味のある方は、実質2ページの論考原文を是非ご覧ください

現物「半島有事の蓋然性をめぐる米国内の議論」

→ https://www.nids.mod.go.jp/publication/commentary/pdf/commentary301.pdf

防衛研究所「NIDS コメンタリー」

「安全保障としての半導体投資」→https://holylandtokyo.com/2024/02/28/5534/

「サイバー傭兵の動向」→https://holylandtokyo.com/2020/08/05/515/

「真の注目は台湾立法院長選出」→https://holylandtokyo.com/2024/01/23/5460/

防衛研究所の「異様な」対中国姿勢がわかる公刊物

「中国による台湾への非接触型・情報化戦争」→https://holylandtokyo.com/2024/01/05/5398/

「中国の影響工作/概要解説」→https://holylandtokyo.com/2023/12/21/5362/

「異様な中国安全保障レポート2024」→https://holylandtokyo.com/2023/11/28/5299/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

ミクロネシア3国と米の協定COFAピンチ [安全保障全般]

人口20万ながら米本土や日本より広いEEZ

対中国に不可欠な米国の独占的軍事アクセスが予算問題で

政府間の協定延長交渉は合意も、米議会が予算未承認

2月23日付Defense-Newsが、西太平洋で日本より35%も広いEEZ(排他的経済水域)を擁し、現在は米国との自由連合協定(COFA:Compacts of Free Association)により米国から種々の援助を受ける代わりに、米国の独占的な軍事アクセスを許可しているミクロネシア3国(パラオ共和国、ミクロネシア連邦、マーシャル諸島共和国)とのCOFA協定延長に関し、

2月23日付Defense-Newsが、西太平洋で日本より35%も広いEEZ(排他的経済水域)を擁し、現在は米国との自由連合協定(COFA:Compacts of Free Association)により米国から種々の援助を受ける代わりに、米国の独占的な軍事アクセスを許可しているミクロネシア3国(パラオ共和国、ミクロネシア連邦、マーシャル諸島共和国)とのCOFA協定延長に関し、

2024年9月末で完全失効するCOFA協定の米国と3国政府間の延長交渉は、今後20年間に渡り米国が合計約1兆円の支援を3国に行うことで2023年中に合意しているが、その資金を裏付ける法案を米議会が未だ承認しておらず、この間に、3国の内の2か国との現行協定が失効し、2023年末から現在は臨時支出法案により何とかギリギリ資金を捻出している綱渡り状態にあると報じ、このすき間に中国が進出する可能性等を懸念しています。

国防省のJedidiah Royalアジア太平洋政策担当次官補代理は、パラオ政府が既に予算不足に陥っており、3か国政府関係者からの「米国は本当にこの地域に留まるつもりがあるのか?」との疑念と戦っていると述べ、2019年に3か国近隣のソロモン諸島が外交承認を台湾から中国に切り替え、後に実質的に中国軍や治安部隊を受け入れる協定を結んだことや、2024年1月に島国ナウルも中国との国交を回復している点を例に懸念を表明しています

国防省のJedidiah Royalアジア太平洋政策担当次官補代理は、パラオ政府が既に予算不足に陥っており、3か国政府関係者からの「米国は本当にこの地域に留まるつもりがあるのか?」との疑念と戦っていると述べ、2019年に3か国近隣のソロモン諸島が外交承認を台湾から中国に切り替え、後に実質的に中国軍や治安部隊を受け入れる協定を結んだことや、2024年1月に島国ナウルも中国との国交を回復している点を例に懸念を表明しています

Defense-News記事は3つの視点で懸念を整理し、

●まずはソロモン諸島やナウルの例から明白なように、中国との勢力争い。米国にとって、ミクロネシア3国は、米国領土のグアムと北マリアナ諸島、およびパプアニューギニアや豪州などの米国の同盟国等と近接し、米安全保障や国防関係者にとって不可欠な領域である

●朝鮮半島や台湾での不測事態の際、ミクロネシア3国やその近接国は、アクセス確保の点から全ての計画の「大前提」になっている存在で、ミクロネシア3国に関してCOFAで米国は、領土への独占的アクセス権を持ち、米国船舶の領海侵入や、米航空機の領空飛行が可能な状態を確保し、同時に、米国は敵対者、特に中国の同様のアクセスを拒否することが可能となっている

●朝鮮半島や台湾での不測事態の際、ミクロネシア3国やその近接国は、アクセス確保の点から全ての計画の「大前提」になっている存在で、ミクロネシア3国に関してCOFAで米国は、領土への独占的アクセス権を持ち、米国船舶の領海侵入や、米航空機の領空飛行が可能な状態を確保し、同時に、米国は敵対者、特に中国の同様のアクセスを拒否することが可能となっている

●2つ目の懸念は、3か国の島々に現存する米国既存の軍事施設の存在で、マーシャル諸島の「Ronald Reagan Ballistic Missile Defense Test Site」実験場や、パラオに米国が建設中のレーダー施設がこれに当たる

●仮にこれら施設の移設を迫られた場合の必要経費をRoyal次官補代理を把握していないとしているが、外部専門家には「hundreds of billions of dollars(数十兆円)」と見積もる者もいる

●仮にこれら施設の移設を迫られた場合の必要経費をRoyal次官補代理を把握していないとしているが、外部専門家には「hundreds of billions of dollars(数十兆円)」と見積もる者もいる

●3つ目は、アジア太平洋地域全体における米国政府への信頼度低下の懸念である。ミクロネシア3国との協定延長が円滑に進んでいない現実をアジア太平洋諸国は目にしており、西太平洋地域での対中国作戦で「分散運用」を掲げ、分散拠点を切望している米軍や米国防省にとっては、他国との交渉上の大きなブレーキとなっている

なぜ米議会は予算承認していないのか?

●COFA協定延長に必要な約1兆円($7 billion)は、2024年度国防授権法案に含まれていたが、米下院指導部が約3400億円($2.3 billion)分は他の国防省予算を削減して拠出するよう要求し、2月の期限までに政府と妥協できず、法案に盛り込めなかった経緯がある

●COFA協定延長に必要な約1兆円($7 billion)は、2024年度国防授権法案に含まれていたが、米下院指導部が約3400億円($2.3 billion)分は他の国防省予算を削減して拠出するよう要求し、2月の期限までに政府と妥協できず、法案に盛り込めなかった経緯がある

●Royal次官補代理は事の重要性に鑑み、事態打開に向け議会への説明を頻繁に行い「立法に向け24時間体制で取り組んでいる」と説明しており、約50人の下院議員からなる超党派のグループも下院議長に書簡を送り、合意形成に努力するよう要請しているが、合意案作成は2月20日時点では行き詰っている

//////////////////////////////////////////