人員不足の米宇宙軍が任務部外委託を検討 [Joint・統合参謀本部]

2023 年末に関連企業へ人材派遣の情報提供依頼

海兵隊の 1/18 規模で宇宙軍人的戦カモデル追及

単なるモニターや機材トラブル対処ではなく

任務遂行に直結する役割担当を RFI で問いかけ

3月29日付米空軍協会 web 記事が、発足から僅か4年目で、2025 年度予算が満額認められても軍人と文民職員合わせて 15000名規模しかない米宇宙軍が、増え続ける任務要求に対処するため、他軍種で行われている「業務の部外委託」の枠を超え、より任務遂行に直結する役割を民間企業社員に業務委託できないか、RFI情報提供要求を発出して検討している様子を報じています

3月29日付米空軍協会 web 記事が、発足から僅か4年目で、2025 年度予算が満額認められても軍人と文民職員合わせて 15000名規模しかない米宇宙軍が、増え続ける任務要求に対処するため、他軍種で行われている「業務の部外委託」の枠を超え、より任務遂行に直結する役割を民間企業社員に業務委託できないか、RFI情報提供要求を発出して検討している様子を報じています

米国防省や米空軍が反対する中、結局はトランプ大統領の「鶴の一声」で誕生した宇宙軍ですが、フランス軍が追随して宇宙軍を設けたり、ウクライナでの戦いで宇宙センサーや衛星通信の重要性が一段とクローズアップされるにつれ、宇宙軍の存在自体への反対は目立たなくなりましたが、陸海海兵隊の中で最小の海兵隊でさえ 17万人規模の中、軍人 9400名と文民4600名の宇宙軍は如何にも小さく、世界に展開する米軍と統合作戦するにも「頭数」不足は否めません

宇宙軍トップ Saltzman 大将は3月27 日講演で

●我々のようにな小規模な軍は、持てる人員をどのように募集・育成・評価・動機付け等するかについて、特に注意を払い慎重に取り組まなければならない。そして小さな戦力の全てをよく掌握し、如何に最大能力を発揮させるかを継続的に検討し続ける必要がある

●我々のようにな小規模な軍は、持てる人員をどのように募集・育成・評価・動機付け等するかについて、特に注意を払い慎重に取り組まなければならない。そして小さな戦力の全てをよく掌握し、如何に最大能力を発揮させるかを継続的に検討し続ける必要がある

●どの部署の勤務者に長期勤務で経験を積ませる必要があるか? 軍人や文民職員に経験を積ませて実施させるべきポストはどこか? 部外の業務請負業者に委託して軍人や文民職員の負担を軽減可能な職務があるか? 宇宙軍所属戦力と部外委託人材の適切な混合比はどのあたりか・・・等々を よく見極める必要がある

●宇宙軍は、他軍種とは異なる独自の人的戦力構成モデルを編み出す必要があり、我々は検討に着手している。そこで宇宙軍独自の考え方や手法で、軍人と文民職員と部外委託人材の最適な組み合わせを見出したいと考えており、その一環として2023年末に関連企業に宇宙軍の素案を示し、業務委託が可能か、疑問点や問題点があるかを尋ねるRFI情報提供要望を発出している

Saltzman宇宙軍大将のニーズは理解できても、米宇宙軍の考えている事は他軍種の部会委託の範疇を超え、日々の作戦任務遂行や緊要な作戦任務の実行までを委託する可能性もはらんでおり、RFIには、24時間体制交代勤務の現場のクルーに入り、宇宙監視(Space Domain Awareness & Intelligence)、ミサイル警戒監視(Missile Warning/Defense)、衛星通信運用(MILSATCOM)、軌道上作戦運用(Orbital Warfare)等の業務を請負可能かを問う質問も含まれているようです

Saltzman宇宙軍大将のニーズは理解できても、米宇宙軍の考えている事は他軍種の部会委託の範疇を超え、日々の作戦任務遂行や緊要な作戦任務の実行までを委託する可能性もはらんでおり、RFIには、24時間体制交代勤務の現場のクルーに入り、宇宙監視(Space Domain Awareness & Intelligence)、ミサイル警戒監視(Missile Warning/Defense)、衛星通信運用(MILSATCOM)、軌道上作戦運用(Orbital Warfare)等の業務を請負可能かを問う質問も含まれているようです

つまり従来の訓練支援や衛星関連の維持サポート業務以外に、例えば敵ミサイル警戒警報任務においてリアルタイムで衛星運用を担ったり、同盟国宇宙アセットまで操作する業務を含む「業務委託」を念頭に置き、関連企業に対応可能性や問題点を問いかけているようです

もちろん懸念事項は多く、宇宙軍の指揮命令系統と部外委託業者との関係はどのように整理するのか? 部外委託業者はどこまで責任を負えるのか? 文書上の業務委託契約で様々な状況があり得る軍事作戦の役割を担えるのか?・・・等々の疑問が関連企業経営層から既に提起されているようです

もちろん懸念事項は多く、宇宙軍の指揮命令系統と部外委託業者との関係はどのように整理するのか? 部外委託業者はどこまで責任を負えるのか? 文書上の業務委託契約で様々な状況があり得る軍事作戦の役割を担えるのか?・・・等々の疑問が関連企業経営層から既に提起されているようです

宇宙軍は、長らく完成発表が待ち望まれている民間企業活用の指針となる「commercial strategy」を間もなく公開する予定であり、上記の疑問に宇宙軍の考え方が示されると期待されています

/////////////////////////////////////////

宇宙軍の任務についてよく把握しておらず、具体的にどのような任務を「部外委託」の対象として検討しているのかイメージがぼんやりしていますが、急速な宇宙利用の拡大や衛星打ち上げ会社の台頭を考えれば、「部外委託」の拡大はニーズに対応するために避けられないのでしょう。サイバー戦分野も似ているような気もします

宇宙軍の任務についてよく把握しておらず、具体的にどのような任務を「部外委託」の対象として検討しているのかイメージがぼんやりしていますが、急速な宇宙利用の拡大や衛星打ち上げ会社の台頭を考えれば、「部外委託」の拡大はニーズに対応するために避けられないのでしょう。サイバー戦分野も似ているような気もします

宇宙分野の民間活力利用は、米宇宙軍や国防省の前線勤務者からの強い要望でもあり、今後の進展を関心を持って見守りたいと思います

宇宙軍と企業連携

「衛星への燃料補給で2企業連携」→https://holylandtokyo.com/2024/02/20/5554/

「正規兵のパートタイム勤務許可」→https://holylandtokyo.com/2024/01/30/5479/

「衛星への軌道上補給に企業活用へ」→https://holylandtokyo.com/2023/03/01/4320/

「衛星延命に企業と連携」→https://holylandtokyo.com/2021/11/10/2350/

「有志が民間企業大量導入訴え」→https://holylandtokyo.com/2022/09/16/3609/

「民間衛星守る国際規範を」→https://holylandtokyo.com/2022/09/05/3601/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

海兵隊の 1/18 規模で宇宙軍人的戦カモデル追及

単なるモニターや機材トラブル対処ではなく

任務遂行に直結する役割担当を RFI で問いかけ

3月29日付米空軍協会 web 記事が、発足から僅か4年目で、2025 年度予算が満額認められても軍人と文民職員合わせて 15000名規模しかない米宇宙軍が、増え続ける任務要求に対処するため、他軍種で行われている「業務の部外委託」の枠を超え、より任務遂行に直結する役割を民間企業社員に業務委託できないか、RFI情報提供要求を発出して検討している様子を報じています

3月29日付米空軍協会 web 記事が、発足から僅か4年目で、2025 年度予算が満額認められても軍人と文民職員合わせて 15000名規模しかない米宇宙軍が、増え続ける任務要求に対処するため、他軍種で行われている「業務の部外委託」の枠を超え、より任務遂行に直結する役割を民間企業社員に業務委託できないか、RFI情報提供要求を発出して検討している様子を報じています 米国防省や米空軍が反対する中、結局はトランプ大統領の「鶴の一声」で誕生した宇宙軍ですが、フランス軍が追随して宇宙軍を設けたり、ウクライナでの戦いで宇宙センサーや衛星通信の重要性が一段とクローズアップされるにつれ、宇宙軍の存在自体への反対は目立たなくなりましたが、陸海海兵隊の中で最小の海兵隊でさえ 17万人規模の中、軍人 9400名と文民4600名の宇宙軍は如何にも小さく、世界に展開する米軍と統合作戦するにも「頭数」不足は否めません

宇宙軍トップ Saltzman 大将は3月27 日講演で

●我々のようにな小規模な軍は、持てる人員をどのように募集・育成・評価・動機付け等するかについて、特に注意を払い慎重に取り組まなければならない。そして小さな戦力の全てをよく掌握し、如何に最大能力を発揮させるかを継続的に検討し続ける必要がある

●我々のようにな小規模な軍は、持てる人員をどのように募集・育成・評価・動機付け等するかについて、特に注意を払い慎重に取り組まなければならない。そして小さな戦力の全てをよく掌握し、如何に最大能力を発揮させるかを継続的に検討し続ける必要がある ●どの部署の勤務者に長期勤務で経験を積ませる必要があるか? 軍人や文民職員に経験を積ませて実施させるべきポストはどこか? 部外の業務請負業者に委託して軍人や文民職員の負担を軽減可能な職務があるか? 宇宙軍所属戦力と部外委託人材の適切な混合比はどのあたりか・・・等々を よく見極める必要がある

●宇宙軍は、他軍種とは異なる独自の人的戦力構成モデルを編み出す必要があり、我々は検討に着手している。そこで宇宙軍独自の考え方や手法で、軍人と文民職員と部外委託人材の最適な組み合わせを見出したいと考えており、その一環として2023年末に関連企業に宇宙軍の素案を示し、業務委託が可能か、疑問点や問題点があるかを尋ねるRFI情報提供要望を発出している

Saltzman宇宙軍大将のニーズは理解できても、米宇宙軍の考えている事は他軍種の部会委託の範疇を超え、日々の作戦任務遂行や緊要な作戦任務の実行までを委託する可能性もはらんでおり、RFIには、24時間体制交代勤務の現場のクルーに入り、宇宙監視(Space Domain Awareness & Intelligence)、ミサイル警戒監視(Missile Warning/Defense)、衛星通信運用(MILSATCOM)、軌道上作戦運用(Orbital Warfare)等の業務を請負可能かを問う質問も含まれているようです

Saltzman宇宙軍大将のニーズは理解できても、米宇宙軍の考えている事は他軍種の部会委託の範疇を超え、日々の作戦任務遂行や緊要な作戦任務の実行までを委託する可能性もはらんでおり、RFIには、24時間体制交代勤務の現場のクルーに入り、宇宙監視(Space Domain Awareness & Intelligence)、ミサイル警戒監視(Missile Warning/Defense)、衛星通信運用(MILSATCOM)、軌道上作戦運用(Orbital Warfare)等の業務を請負可能かを問う質問も含まれているようですつまり従来の訓練支援や衛星関連の維持サポート業務以外に、例えば敵ミサイル警戒警報任務においてリアルタイムで衛星運用を担ったり、同盟国宇宙アセットまで操作する業務を含む「業務委託」を念頭に置き、関連企業に対応可能性や問題点を問いかけているようです

もちろん懸念事項は多く、宇宙軍の指揮命令系統と部外委託業者との関係はどのように整理するのか? 部外委託業者はどこまで責任を負えるのか? 文書上の業務委託契約で様々な状況があり得る軍事作戦の役割を担えるのか?・・・等々の疑問が関連企業経営層から既に提起されているようです

もちろん懸念事項は多く、宇宙軍の指揮命令系統と部外委託業者との関係はどのように整理するのか? 部外委託業者はどこまで責任を負えるのか? 文書上の業務委託契約で様々な状況があり得る軍事作戦の役割を担えるのか?・・・等々の疑問が関連企業経営層から既に提起されているようです宇宙軍は、長らく完成発表が待ち望まれている民間企業活用の指針となる「commercial strategy」を間もなく公開する予定であり、上記の疑問に宇宙軍の考え方が示されると期待されています

/////////////////////////////////////////

宇宙軍の任務についてよく把握しておらず、具体的にどのような任務を「部外委託」の対象として検討しているのかイメージがぼんやりしていますが、急速な宇宙利用の拡大や衛星打ち上げ会社の台頭を考えれば、「部外委託」の拡大はニーズに対応するために避けられないのでしょう。サイバー戦分野も似ているような気もします

宇宙軍の任務についてよく把握しておらず、具体的にどのような任務を「部外委託」の対象として検討しているのかイメージがぼんやりしていますが、急速な宇宙利用の拡大や衛星打ち上げ会社の台頭を考えれば、「部外委託」の拡大はニーズに対応するために避けられないのでしょう。サイバー戦分野も似ているような気もします宇宙分野の民間活力利用は、米宇宙軍や国防省の前線勤務者からの強い要望でもあり、今後の進展を関心を持って見守りたいと思います

宇宙軍と企業連携

「衛星への燃料補給で2企業連携」→https://holylandtokyo.com/2024/02/20/5554/

「正規兵のパートタイム勤務許可」→https://holylandtokyo.com/2024/01/30/5479/

「衛星への軌道上補給に企業活用へ」→https://holylandtokyo.com/2023/03/01/4320/

「衛星延命に企業と連携」→https://holylandtokyo.com/2021/11/10/2350/

「有志が民間企業大量導入訴え」→https://holylandtokyo.com/2022/09/16/3609/

「民間衛星守る国際規範を」→https://holylandtokyo.com/2022/09/05/3601/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

米海軍が新兵基礎訓練間にスマホ使用を許可へ [Joint・統合参謀本部]

新兵教育10週間での脱落率を抑える狙い

従来は8-10週間内に公衆電話で5回の通話機会に限定

先に許可した陸軍と空軍に追随する形で

携帯使用は2週間に一回程度で音声通話以外のアプリ使用禁止

3月29日米海軍が、約10週間の新兵基礎教育期間におけるスマホ使用やスマホでの家族との電話を禁止してきた従来に方針を転換し、アプリ使用やビデオ通話は引き続き禁止されるものの、2-3週間に1回程度のスマホ電話使用を許可することに方針変更した明らかにしました

3月29日米海軍が、約10週間の新兵基礎教育期間におけるスマホ使用やスマホでの家族との電話を禁止してきた従来に方針を転換し、アプリ使用やビデオ通話は引き続き禁止されるものの、2-3週間に1回程度のスマホ電話使用を許可することに方針変更した明らかにしました

スマホ許可について米海軍関係者は、「基礎教育期間10週間の最初の2-3週間で脱落除隊する者が多い事から、その防止につながることを期待している」、「海軍人としての基礎固めに集中すべき重要な基礎教育期間だが、スマホが銀行使用や財務処理における認証機能の役割を果たすなど、約10週間スマホ使用を禁じることが現代社会では現実的ではないと判断した」等と変更理由を説明しています

これまで米海軍の基礎教育課程では、期間中に5回、新兵をまとめて公衆電話に連れて行き、順番に電話を掛けさせる手法を取ってきましたが、本件を紹介する同日付Military.com記事や掲載写真によると、普段はカギのかかるロッカー内で保管されている各自のスマホを、許可された一定時間だけ使用可とされ、申し訳程度の仕切りがある大部屋の中でスマホ通話が許されるようです

これまで米海軍の基礎教育課程では、期間中に5回、新兵をまとめて公衆電話に連れて行き、順番に電話を掛けさせる手法を取ってきましたが、本件を紹介する同日付Military.com記事や掲載写真によると、普段はカギのかかるロッカー内で保管されている各自のスマホを、許可された一定時間だけ使用可とされ、申し訳程度の仕切りがある大部屋の中でスマホ通話が許されるようです

既に米陸軍と米海軍は一足先にスマホ使用を許可しており、米海軍もこれに追随した形となりますが、募集難に苦しむ米海軍は1月末に、「採用時の素養試験で一定の成績を取れば、高校卒業資格がなくても入隊を許可する」と発表し、「コックや甲板長等であれば高い学力は不要だ」、「様々な人材確保策を検討しているが、学力レベルを下げて採用するリスクを試してみたい。我々は決断した」と説明し、他軍種が死守している「一線」を既に超えた対応をしています。

既に米陸軍と米海軍は一足先にスマホ使用を許可しており、米海軍もこれに追随した形となりますが、募集難に苦しむ米海軍は1月末に、「採用時の素養試験で一定の成績を取れば、高校卒業資格がなくても入隊を許可する」と発表し、「コックや甲板長等であれば高い学力は不要だ」、「様々な人材確保策を検討しているが、学力レベルを下げて採用するリスクを試してみたい。我々は決断した」と説明し、他軍種が死守している「一線」を既に超えた対応をしています。

同時に米海軍は、新兵の基礎能力底上げのため、2022年から入隊時の基礎教育期間を8週間から10週間に延長し、加えて2023年3月からは、陸軍が既に行っていた入隊前に準備教育を行うことも開始したところでした。

///////////////////////////////////////

米軍の新兵募集難への対応や退職防止のための取り組みを折に触れご紹介していますが、決して米軍だけの問題ではないことを肝に銘じて頂きたいと思います。米国や他の西側諸国と比較し、少子高齢化の進捗が速い日本では、より大きな問題であることをご認識いただければと思います。

米軍の新兵募集難への対応や退職防止のための取り組みを折に触れご紹介していますが、決して米軍だけの問題ではないことを肝に銘じて頂きたいと思います。米国や他の西側諸国と比較し、少子高齢化の進捗が速い日本では、より大きな問題であることをご認識いただければと思います。

それと、新兵のスマホ使用に関して、恐らく自衛隊は米軍ほど厳しくはないと思います。訓練時間中の使用や持ち歩き制限されると思いますが、勤務時間が終了した夜の自由時間等であれば、上記でご紹介した米海軍ほど厳しくないと思います。(10週間で公衆電話使用が5回に制限とか、ちょっと驚きの厳しさです)

新兵募集難&離職者増への対応

「米海軍が採用の高卒条件撤廃」→https://holylandtokyo.com/2024/02/07/5522/

「空軍が募集年齢上限を42歳に」→https://holylandtokyo.com/2023/10/31/5184/

「空軍が24年ぶりに募集10%未達へ」→https://holylandtokyo.com/2023/09/25/5035/

「入隊学力試験に電卓持ち込み可へ」→https://holylandtokyo.com/2023/08/29/4976/

「募集難に合法移民へ猛烈アプローチ」→https://holylandtokyo.com/2023/06/16/4743/

「兵士慰留に職種変更容易化へ」→https://holylandtokyo.com/2023/05/12/4608/

「米空軍が体脂肪基準緩和へ」→https://holylandtokyo.com/2023/04/07/4494/

「歩きスマホやポケットハンドOK」→https://holylandtokyo.com/2021/12/16/2519/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

従来は8-10週間内に公衆電話で5回の通話機会に限定

先に許可した陸軍と空軍に追随する形で

携帯使用は2週間に一回程度で音声通話以外のアプリ使用禁止

3月29日米海軍が、約10週間の新兵基礎教育期間におけるスマホ使用やスマホでの家族との電話を禁止してきた従来に方針を転換し、アプリ使用やビデオ通話は引き続き禁止されるものの、2-3週間に1回程度のスマホ電話使用を許可することに方針変更した明らかにしました

3月29日米海軍が、約10週間の新兵基礎教育期間におけるスマホ使用やスマホでの家族との電話を禁止してきた従来に方針を転換し、アプリ使用やビデオ通話は引き続き禁止されるものの、2-3週間に1回程度のスマホ電話使用を許可することに方針変更した明らかにしましたスマホ許可について米海軍関係者は、「基礎教育期間10週間の最初の2-3週間で脱落除隊する者が多い事から、その防止につながることを期待している」、「海軍人としての基礎固めに集中すべき重要な基礎教育期間だが、スマホが銀行使用や財務処理における認証機能の役割を果たすなど、約10週間スマホ使用を禁じることが現代社会では現実的ではないと判断した」等と変更理由を説明しています

これまで米海軍の基礎教育課程では、期間中に5回、新兵をまとめて公衆電話に連れて行き、順番に電話を掛けさせる手法を取ってきましたが、本件を紹介する同日付Military.com記事や掲載写真によると、普段はカギのかかるロッカー内で保管されている各自のスマホを、許可された一定時間だけ使用可とされ、申し訳程度の仕切りがある大部屋の中でスマホ通話が許されるようです

これまで米海軍の基礎教育課程では、期間中に5回、新兵をまとめて公衆電話に連れて行き、順番に電話を掛けさせる手法を取ってきましたが、本件を紹介する同日付Military.com記事や掲載写真によると、普段はカギのかかるロッカー内で保管されている各自のスマホを、許可された一定時間だけ使用可とされ、申し訳程度の仕切りがある大部屋の中でスマホ通話が許されるようです 既に米陸軍と米海軍は一足先にスマホ使用を許可しており、米海軍もこれに追随した形となりますが、募集難に苦しむ米海軍は1月末に、「採用時の素養試験で一定の成績を取れば、高校卒業資格がなくても入隊を許可する」と発表し、「コックや甲板長等であれば高い学力は不要だ」、「様々な人材確保策を検討しているが、学力レベルを下げて採用するリスクを試してみたい。我々は決断した」と説明し、他軍種が死守している「一線」を既に超えた対応をしています。

既に米陸軍と米海軍は一足先にスマホ使用を許可しており、米海軍もこれに追随した形となりますが、募集難に苦しむ米海軍は1月末に、「採用時の素養試験で一定の成績を取れば、高校卒業資格がなくても入隊を許可する」と発表し、「コックや甲板長等であれば高い学力は不要だ」、「様々な人材確保策を検討しているが、学力レベルを下げて採用するリスクを試してみたい。我々は決断した」と説明し、他軍種が死守している「一線」を既に超えた対応をしています。同時に米海軍は、新兵の基礎能力底上げのため、2022年から入隊時の基礎教育期間を8週間から10週間に延長し、加えて2023年3月からは、陸軍が既に行っていた入隊前に準備教育を行うことも開始したところでした。

///////////////////////////////////////

米軍の新兵募集難への対応や退職防止のための取り組みを折に触れご紹介していますが、決して米軍だけの問題ではないことを肝に銘じて頂きたいと思います。米国や他の西側諸国と比較し、少子高齢化の進捗が速い日本では、より大きな問題であることをご認識いただければと思います。

米軍の新兵募集難への対応や退職防止のための取り組みを折に触れご紹介していますが、決して米軍だけの問題ではないことを肝に銘じて頂きたいと思います。米国や他の西側諸国と比較し、少子高齢化の進捗が速い日本では、より大きな問題であることをご認識いただければと思います。それと、新兵のスマホ使用に関して、恐らく自衛隊は米軍ほど厳しくはないと思います。訓練時間中の使用や持ち歩き制限されると思いますが、勤務時間が終了した夜の自由時間等であれば、上記でご紹介した米海軍ほど厳しくないと思います。(10週間で公衆電話使用が5回に制限とか、ちょっと驚きの厳しさです)

新兵募集難&離職者増への対応

「米海軍が採用の高卒条件撤廃」→https://holylandtokyo.com/2024/02/07/5522/

「空軍が募集年齢上限を42歳に」→https://holylandtokyo.com/2023/10/31/5184/

「空軍が24年ぶりに募集10%未達へ」→https://holylandtokyo.com/2023/09/25/5035/

「入隊学力試験に電卓持ち込み可へ」→https://holylandtokyo.com/2023/08/29/4976/

「募集難に合法移民へ猛烈アプローチ」→https://holylandtokyo.com/2023/06/16/4743/

「兵士慰留に職種変更容易化へ」→https://holylandtokyo.com/2023/05/12/4608/

「米空軍が体脂肪基準緩和へ」→https://holylandtokyo.com/2023/04/07/4494/

「歩きスマホやポケットハンドOK」→https://holylandtokyo.com/2021/12/16/2519/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

フーチ派無人機&ミサイル防衛教訓で迅速改修改善 [Joint・統合参謀本部]

10 月以降の戦いの教訓をソフトと運用法改善に

次展開予定の空母戦闘群も既に新ソフト&戦術で訓練

紅海の MD センサーには厳しい自然環境を克服し

3月21日付Defense-News記事は、紅海での2023年 10 月 19日の米イージス艦によるフーチ派巡航ミサイル3発の迎撃成功以降、フーチ派無人機への対処を含む様々な交戦経験が、米海軍の SMWDC(少将指揮官の水上・機雷戦開発センター: Surface and Mine Warfighting Development Center)を中心に、米海軍の多様な部署(Naval Surface Warfare Center や Naval Information Warfighting Development Center)と企業や大学研究機関も含めた緊密な連携により、艦艇機材やソフト改修、運用要領の修正 に迅速に生かされ反映されていると紹介しています

3月21日付Defense-News記事は、紅海での2023年 10 月 19日の米イージス艦によるフーチ派巡航ミサイル3発の迎撃成功以降、フーチ派無人機への対処を含む様々な交戦経験が、米海軍の SMWDC(少将指揮官の水上・機雷戦開発センター: Surface and Mine Warfighting Development Center)を中心に、米海軍の多様な部署(Naval Surface Warfare Center や Naval Information Warfighting Development Center)と企業や大学研究機関も含めた緊密な連携により、艦艇機材やソフト改修、運用要領の修正 に迅速に生かされ反映されていると紹介しています

中国やロシアとの本格紛争を想定した対処の基本は不変だとしながらも、高温多湿で海面状況や大気の状況がミサイル防衛や無人機対処に厳しい紅海の環境への対応や、フーシ派保有装備や行動パターンを分析して前線部隊に対応要領を助言したり、派遣準備中の部隊への準備訓練に迅速に反映する様子が参考になりますので、作戦や装備性能に関連する事項で細部は不明ですが、取り上げさせていただきます

各方面との緊密な連携

●上記で紹介した、SMWDC を中心とした米海軍内の情報部門を含む複数部署や、ロッキード社と Johns-Hopkins 大学応用物理研究所の知見を持ち寄り、現有イージス艦装備の特性や機材設定パラメータレベルにまでさかのぼり、フーチ派無人機やミサイル運用の特性を踏まえ対処を検討

●上記で紹介した、SMWDC を中心とした米海軍内の情報部門を含む複数部署や、ロッキード社と Johns-Hopkins 大学応用物理研究所の知見を持ち寄り、現有イージス艦装備の特性や機材設定パラメータレベルにまでさかのぼり、フーチ派無人機やミサイル運用の特性を踏まえ対処を検討

●SMWDC、艦艇の乗組員、打撃グループのリーダー、第5艦隊のリーダーなどが参加する連携調整 会議を毎週開催し、SMWDC が推奨する友軍戦術の変更、敵行動の変化や気づき事項、敵情把握のための艦艇システム設定の新手法、緊急の教訓を共有徹底

●毎週の連携調整会議では、各部署の各種センサーや戦闘システムが収集したデータだけでなく、各 持ち場でどのように兵士や組織が行動したか、マニュアルが適切かの視点も含め何が起こったかを 「storyboard」として持ち寄り、連携改善に役立てる意見交換実施

迅速なソフトアップデート

●SMWDC を中心とする広範な戦訓分析かた抽出されたソフト用改修箇所は、大規模なイージス戦闘 ソフト改修を待つことなく、小さな改修を迅速投入する仕組み「Aegis Speed to Capabilty process」 を設けて更新をスピードアップており、すでに一部の艦艇には無人機対処の改修ソフトが搭載され、「機能の大幅な向上」が見られたと報告されている

●SMWDC を中心とする広範な戦訓分析かた抽出されたソフト用改修箇所は、大規模なイージス戦闘 ソフト改修を待つことなく、小さな改修を迅速投入する仕組み「Aegis Speed to Capabilty process」 を設けて更新をスピードアップており、すでに一部の艦艇には無人機対処の改修ソフトが搭載され、「機能の大幅な向上」が見られたと報告されている

迅速な展開予定部隊への教訓戦術展開&訓練

●SWWDC は数計を現地に展開予定の部隊に説明するだけでなく、現実に想定されるシナリオを踏まえた高度な水上戦術訓練として準備し、実際リンカーン空母戦闘群は過去6か月間の教訓が満載の 訓練を実施して最終展開準備中である

●SWWDC は数計を現地に展開予定の部隊に説明するだけでなく、現実に想定されるシナリオを踏まえた高度な水上戦術訓練として準備し、実際リンカーン空母戦闘群は過去6か月間の教訓が満載の 訓練を実施して最終展開準備中である

●SMWDC 司令官は具体的な戦術修正の内容について言及を避けたが、「紅海は大気や海面反射等の関連から、レーダー運用が最も難しい地域であり、その環境で如何にレーダーシステムを設定するか非常に難しい」と述べ、捜査員のレーダーパラメータ設定に関する部分が教訓や戦術変更に含まれている模様である

///////////////////////////////////////

イスラエル VS ハマス戦争から派生した紅海での「フーチ派巡航ミサイルや無人機との戦い」ですが、既にご紹介したように「艦艇垂直発射管 VLSへのミサイル洋上補充の重要性」や「無人機対処エネルギー兵器の重要性」を改めて浮きりにし、 仏海軍艦歴に「初のミサイル迎撃成功」の機会を提供するなど、少なくない影響や教訓を西側国家群に提供しています。

イスラエル VS ハマス戦争から派生した紅海での「フーチ派巡航ミサイルや無人機との戦い」ですが、既にご紹介したように「艦艇垂直発射管 VLSへのミサイル洋上補充の重要性」や「無人機対処エネルギー兵器の重要性」を改めて浮きりにし、 仏海軍艦歴に「初のミサイル迎撃成功」の機会を提供するなど、少なくない影響や教訓を西側国家群に提供しています。

ロシアや中国との本格紛争を備える過程で、このような実戦経験を生かす取り組みは極めて大切と言えましょう。ただ西側メディアが厳しい視線を向けていますが、米軍等の迎撃ミサイルが1発3~6億円で、フーチ派の無人機がせいぜい30~60万円であることから、100倍のコスト負担を強いられているという現実が、改めてクローズアップされているのも事実です

フーチ派対処からの教訓

「艦艇垂直発射管 VLSへのミサイル洋上補充」→ https://holylandtokyo.com/2024/03/26/5669/

「無人機対処エネルギー兵器」→https://holylandtokyo.com/2024/03/28/5678/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

次展開予定の空母戦闘群も既に新ソフト&戦術で訓練

紅海の MD センサーには厳しい自然環境を克服し

3月21日付Defense-News記事は、紅海での2023年 10 月 19日の米イージス艦によるフーチ派巡航ミサイル3発の迎撃成功以降、フーチ派無人機への対処を含む様々な交戦経験が、米海軍の SMWDC(少将指揮官の水上・機雷戦開発センター: Surface and Mine Warfighting Development Center)を中心に、米海軍の多様な部署(Naval Surface Warfare Center や Naval Information Warfighting Development Center)と企業や大学研究機関も含めた緊密な連携により、艦艇機材やソフト改修、運用要領の修正 に迅速に生かされ反映されていると紹介しています

3月21日付Defense-News記事は、紅海での2023年 10 月 19日の米イージス艦によるフーチ派巡航ミサイル3発の迎撃成功以降、フーチ派無人機への対処を含む様々な交戦経験が、米海軍の SMWDC(少将指揮官の水上・機雷戦開発センター: Surface and Mine Warfighting Development Center)を中心に、米海軍の多様な部署(Naval Surface Warfare Center や Naval Information Warfighting Development Center)と企業や大学研究機関も含めた緊密な連携により、艦艇機材やソフト改修、運用要領の修正 に迅速に生かされ反映されていると紹介しています 中国やロシアとの本格紛争を想定した対処の基本は不変だとしながらも、高温多湿で海面状況や大気の状況がミサイル防衛や無人機対処に厳しい紅海の環境への対応や、フーシ派保有装備や行動パターンを分析して前線部隊に対応要領を助言したり、派遣準備中の部隊への準備訓練に迅速に反映する様子が参考になりますので、作戦や装備性能に関連する事項で細部は不明ですが、取り上げさせていただきます

各方面との緊密な連携

●上記で紹介した、SMWDC を中心とした米海軍内の情報部門を含む複数部署や、ロッキード社と Johns-Hopkins 大学応用物理研究所の知見を持ち寄り、現有イージス艦装備の特性や機材設定パラメータレベルにまでさかのぼり、フーチ派無人機やミサイル運用の特性を踏まえ対処を検討

●上記で紹介した、SMWDC を中心とした米海軍内の情報部門を含む複数部署や、ロッキード社と Johns-Hopkins 大学応用物理研究所の知見を持ち寄り、現有イージス艦装備の特性や機材設定パラメータレベルにまでさかのぼり、フーチ派無人機やミサイル運用の特性を踏まえ対処を検討 ●SMWDC、艦艇の乗組員、打撃グループのリーダー、第5艦隊のリーダーなどが参加する連携調整 会議を毎週開催し、SMWDC が推奨する友軍戦術の変更、敵行動の変化や気づき事項、敵情把握のための艦艇システム設定の新手法、緊急の教訓を共有徹底

●毎週の連携調整会議では、各部署の各種センサーや戦闘システムが収集したデータだけでなく、各 持ち場でどのように兵士や組織が行動したか、マニュアルが適切かの視点も含め何が起こったかを 「storyboard」として持ち寄り、連携改善に役立てる意見交換実施

迅速なソフトアップデート

●SMWDC を中心とする広範な戦訓分析かた抽出されたソフト用改修箇所は、大規模なイージス戦闘 ソフト改修を待つことなく、小さな改修を迅速投入する仕組み「Aegis Speed to Capabilty process」 を設けて更新をスピードアップており、すでに一部の艦艇には無人機対処の改修ソフトが搭載され、「機能の大幅な向上」が見られたと報告されている

●SMWDC を中心とする広範な戦訓分析かた抽出されたソフト用改修箇所は、大規模なイージス戦闘 ソフト改修を待つことなく、小さな改修を迅速投入する仕組み「Aegis Speed to Capabilty process」 を設けて更新をスピードアップており、すでに一部の艦艇には無人機対処の改修ソフトが搭載され、「機能の大幅な向上」が見られたと報告されている 迅速な展開予定部隊への教訓戦術展開&訓練

●SWWDC は数計を現地に展開予定の部隊に説明するだけでなく、現実に想定されるシナリオを踏まえた高度な水上戦術訓練として準備し、実際リンカーン空母戦闘群は過去6か月間の教訓が満載の 訓練を実施して最終展開準備中である

●SWWDC は数計を現地に展開予定の部隊に説明するだけでなく、現実に想定されるシナリオを踏まえた高度な水上戦術訓練として準備し、実際リンカーン空母戦闘群は過去6か月間の教訓が満載の 訓練を実施して最終展開準備中である ●SMWDC 司令官は具体的な戦術修正の内容について言及を避けたが、「紅海は大気や海面反射等の関連から、レーダー運用が最も難しい地域であり、その環境で如何にレーダーシステムを設定するか非常に難しい」と述べ、捜査員のレーダーパラメータ設定に関する部分が教訓や戦術変更に含まれている模様である

///////////////////////////////////////

イスラエル VS ハマス戦争から派生した紅海での「フーチ派巡航ミサイルや無人機との戦い」ですが、既にご紹介したように「艦艇垂直発射管 VLSへのミサイル洋上補充の重要性」や「無人機対処エネルギー兵器の重要性」を改めて浮きりにし、 仏海軍艦歴に「初のミサイル迎撃成功」の機会を提供するなど、少なくない影響や教訓を西側国家群に提供しています。

イスラエル VS ハマス戦争から派生した紅海での「フーチ派巡航ミサイルや無人機との戦い」ですが、既にご紹介したように「艦艇垂直発射管 VLSへのミサイル洋上補充の重要性」や「無人機対処エネルギー兵器の重要性」を改めて浮きりにし、 仏海軍艦歴に「初のミサイル迎撃成功」の機会を提供するなど、少なくない影響や教訓を西側国家群に提供しています。ロシアや中国との本格紛争を備える過程で、このような実戦経験を生かす取り組みは極めて大切と言えましょう。ただ西側メディアが厳しい視線を向けていますが、米軍等の迎撃ミサイルが1発3~6億円で、フーチ派の無人機がせいぜい30~60万円であることから、100倍のコスト負担を強いられているという現実が、改めてクローズアップされているのも事実です

フーチ派対処からの教訓

「艦艇垂直発射管 VLSへのミサイル洋上補充」→ https://holylandtokyo.com/2024/03/26/5669/

「無人機対処エネルギー兵器」→https://holylandtokyo.com/2024/03/28/5678/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

中国軍機が早ければ今年中にも米ADIZ接近飛行を [Joint・統合参謀本部]

2月就任の北米コマンド司令官が下院軍事委員会で証言

他にバールーン米本土横断事案への対策や

米本土防空強化施策の重要性を語る

3月12日、2月に北米コマンド司令官(兼ねて北米航空宇宙防衛コマンドNORAD司令官)に就任したばかりのGregory M. Guillot空軍大将が下院軍事委員会で証言し、発言の流れや背景等の詳細は不明ながら「幸いにも中国軍機が米ADIZ(防空識別圏:Air Defense Identification Zone)への接近飛行を行ったことはないが、早ければ今年中にも飛来する可能性がある」、「航空機だけでなく中国の艦艇や潜水艦も米沿岸への接近能力を獲得しつつある」と語った模様で、米軍事メディアで話題となっています

3月12日、2月に北米コマンド司令官(兼ねて北米航空宇宙防衛コマンドNORAD司令官)に就任したばかりのGregory M. Guillot空軍大将が下院軍事委員会で証言し、発言の流れや背景等の詳細は不明ながら「幸いにも中国軍機が米ADIZ(防空識別圏:Air Defense Identification Zone)への接近飛行を行ったことはないが、早ければ今年中にも飛来する可能性がある」、「航空機だけでなく中国の艦艇や潜水艦も米沿岸への接近能力を獲得しつつある」と語った模様で、米軍事メディアで話題となっています

また同司令官は、少なくとも5回に渡り中国製バルーンの米本土侵入を許しながら見失う等の失態を犯し、2023年1月には米本土を横断された後に大西洋上で撃墜することになってしまった反省を踏まえた3つの対策を議会で説明し、更には弾道ミサイルや巡航ミサイルや中露が既に保有している対処困難な極超音速兵器からの米本土防衛の難しさと重要性を語り、必要な予算配分への理解を求めています

また同司令官は、少なくとも5回に渡り中国製バルーンの米本土侵入を許しながら見失う等の失態を犯し、2023年1月には米本土を横断された後に大西洋上で撃墜することになってしまった反省を踏まえた3つの対策を議会で説明し、更には弾道ミサイルや巡航ミサイルや中露が既に保有している対処困難な極超音速兵器からの米本土防衛の難しさと重要性を語り、必要な予算配分への理解を求めています

12日の同大将議会証言を報じる12日付米空軍協会web記事は、冒頭に引用したGuillot司令官の発言しか取り上げておらず、空中給油機を伴った長距離爆撃機の遠洋飛行を頻繁に行うようになってきた中国空軍が、どのようなルートでどのあたりの米国ADIZに接近することを想定しているのか不明ですが、北米コマンド司令官としての発言ですから、ハワイやグアムへの接近ではなく、ロシア爆撃機と同様にアラスカぐらいへの接近飛行は意識しているのかもしれません

ちなみに防空識別圏は、領土から12マイル程度の領空とは異なり、「その国に出入りする航空機の国籍や役割をそのエリア内に進入する航空機に関してしっかり識別し、怪しい航空機には戦闘機等を緊急発進して対応するぞ」と各国が宣言しているエリアであり、領土から数百㎞沖合に拡大した領域で、

ちなみに防空識別圏は、領土から12マイル程度の領空とは異なり、「その国に出入りする航空機の国籍や役割をそのエリア内に進入する航空機に関してしっかり識別し、怪しい航空機には戦闘機等を緊急発進して対応するぞ」と各国が宣言しているエリアであり、領土から数百㎞沖合に拡大した領域で、

例えばロシア軍機は米国の領空を侵犯することはありませんが、定期的に米国ADIZに進入し、Guillot司令官が指揮する北米防空司令部NORADの指令で米空軍戦闘機の対処対象になっており、2月だけでアラスカ周辺ADIZ内を3回もロシア軍機が飛行しています。本件についてはこれ以上の情報はなく、今後の中国軍機の米国ADIZ接近に注目したいと思います

以下では同司令官が語ったバルーン事案を受けた監視の強化対策3つと、米本土防衛のため議会の理解を求めた米本土防空監視強化策についてご紹介いたします

バルーン事案を受けた監視の強化対策3つ

●対空監視レーダーの感度調整→バルーンのようにレーダー反射面積が小さく、高高度を低速で移動する目標を見落としがちだったが、雲などを要対処目標と誤認識する可能性は増加するものの、レーダーの感知・探知基準を修正し、きめ細かな監視を行う

●対空監視レーダーの感度調整→バルーンのようにレーダー反射面積が小さく、高高度を低速で移動する目標を見落としがちだったが、雲などを要対処目標と誤認識する可能性は増加するものの、レーダーの感知・探知基準を修正し、きめ細かな監視を行う

●レーダー監視員は、雲やその他の自然現象を要対処目標として誤認識する可能性を踏まえた上で、怪しい探知目標の場合は注意深く追尾を継続して必要な措置を取るように徹底する

●電磁波情報など、他の米軍コマンドが保有する目標探知につながる情報を積極的に収集&共有し、米国ADIZに接近する前段階からの待ち受け態勢がとれるように、米軍全体で連携を密にする

航空機や巡航ミサイルや極超音速兵器対処

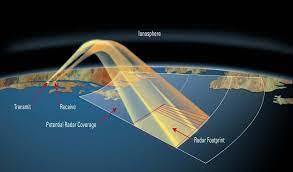

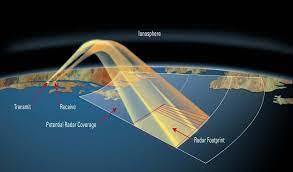

●見通し線以遠を監視するOTHR(over-the-horizon レーダー)やLRDR(Long-Range Discrimination Radar)の導入推進が「最優先事項」である

●見通し線以遠を監視するOTHR(over-the-horizon レーダー)やLRDR(Long-Range Discrimination Radar)の導入推進が「最優先事項」である

●まだ態勢を整える初期段階であるが、1月にはミサイル防衛庁が建設したLRDRがアラスカでほぼ完成し、また米軍とカナダ軍が協力して4つのOTHR建設を目指している。LRDRの一つはアラスカに設置される予定である

●上記計画を軌道に乗せることが北米コマンドの最優先課題であり、これにより弾道&巡航ミサイルより遥かに対処が困難な、低空を音速の5倍以上で機動を伴って飛翔する極超音速兵器への対処の基礎とすることにつながる

////////////////////////////////////////////

米本土を中国のバルーンが横断するのを5回も見逃し、最後の昨年1月事案では、しっかり大陸横断されてから安全な大西洋上で撃墜する判断に至っており、雲や鳥等との識別が難しい低速目標への対処が難しいのは理解できるにしても、訪米コマンドやNORADとして大失態であることは間違いありません。Guillot新司令官の前任者Glen D. VanHerck大将は、事実上の更迭&退役だと理解してよいのでしょう

米本土を中国のバルーンが横断するのを5回も見逃し、最後の昨年1月事案では、しっかり大陸横断されてから安全な大西洋上で撃墜する判断に至っており、雲や鳥等との識別が難しい低速目標への対処が難しいのは理解できるにしても、訪米コマンドやNORADとして大失態であることは間違いありません。Guillot新司令官の前任者Glen D. VanHerck大将は、事実上の更迭&退役だと理解してよいのでしょう

中国軍機の米国ADIZへの接近飛行がどのような形で行われるのか、興味津々で続報を待ちたいと思います

バルーン事案や米本土防空の関連記事

「米本土横断の中国気球は米商用ネット利用」→https://holylandtokyo.com/2024/01/10/5403/

「史上初:4コマンド参加の米本土防空演習」→https://holylandtokyo.com/2020/05/31/685/

「巡航ミサイルから米本土を守るため3つの提言」→https://holylandtokyo.com/2019/11/07/2969/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

他にバールーン米本土横断事案への対策や

米本土防空強化施策の重要性を語る

3月12日、2月に北米コマンド司令官(兼ねて北米航空宇宙防衛コマンドNORAD司令官)に就任したばかりのGregory M. Guillot空軍大将が下院軍事委員会で証言し、発言の流れや背景等の詳細は不明ながら「幸いにも中国軍機が米ADIZ(防空識別圏:Air Defense Identification Zone)への接近飛行を行ったことはないが、早ければ今年中にも飛来する可能性がある」、「航空機だけでなく中国の艦艇や潜水艦も米沿岸への接近能力を獲得しつつある」と語った模様で、米軍事メディアで話題となっています

3月12日、2月に北米コマンド司令官(兼ねて北米航空宇宙防衛コマンドNORAD司令官)に就任したばかりのGregory M. Guillot空軍大将が下院軍事委員会で証言し、発言の流れや背景等の詳細は不明ながら「幸いにも中国軍機が米ADIZ(防空識別圏:Air Defense Identification Zone)への接近飛行を行ったことはないが、早ければ今年中にも飛来する可能性がある」、「航空機だけでなく中国の艦艇や潜水艦も米沿岸への接近能力を獲得しつつある」と語った模様で、米軍事メディアで話題となっています また同司令官は、少なくとも5回に渡り中国製バルーンの米本土侵入を許しながら見失う等の失態を犯し、2023年1月には米本土を横断された後に大西洋上で撃墜することになってしまった反省を踏まえた3つの対策を議会で説明し、更には弾道ミサイルや巡航ミサイルや中露が既に保有している対処困難な極超音速兵器からの米本土防衛の難しさと重要性を語り、必要な予算配分への理解を求めています

また同司令官は、少なくとも5回に渡り中国製バルーンの米本土侵入を許しながら見失う等の失態を犯し、2023年1月には米本土を横断された後に大西洋上で撃墜することになってしまった反省を踏まえた3つの対策を議会で説明し、更には弾道ミサイルや巡航ミサイルや中露が既に保有している対処困難な極超音速兵器からの米本土防衛の難しさと重要性を語り、必要な予算配分への理解を求めています12日の同大将議会証言を報じる12日付米空軍協会web記事は、冒頭に引用したGuillot司令官の発言しか取り上げておらず、空中給油機を伴った長距離爆撃機の遠洋飛行を頻繁に行うようになってきた中国空軍が、どのようなルートでどのあたりの米国ADIZに接近することを想定しているのか不明ですが、北米コマンド司令官としての発言ですから、ハワイやグアムへの接近ではなく、ロシア爆撃機と同様にアラスカぐらいへの接近飛行は意識しているのかもしれません

ちなみに防空識別圏は、領土から12マイル程度の領空とは異なり、「その国に出入りする航空機の国籍や役割をそのエリア内に進入する航空機に関してしっかり識別し、怪しい航空機には戦闘機等を緊急発進して対応するぞ」と各国が宣言しているエリアであり、領土から数百㎞沖合に拡大した領域で、

ちなみに防空識別圏は、領土から12マイル程度の領空とは異なり、「その国に出入りする航空機の国籍や役割をそのエリア内に進入する航空機に関してしっかり識別し、怪しい航空機には戦闘機等を緊急発進して対応するぞ」と各国が宣言しているエリアであり、領土から数百㎞沖合に拡大した領域で、例えばロシア軍機は米国の領空を侵犯することはありませんが、定期的に米国ADIZに進入し、Guillot司令官が指揮する北米防空司令部NORADの指令で米空軍戦闘機の対処対象になっており、2月だけでアラスカ周辺ADIZ内を3回もロシア軍機が飛行しています。本件についてはこれ以上の情報はなく、今後の中国軍機の米国ADIZ接近に注目したいと思います

以下では同司令官が語ったバルーン事案を受けた監視の強化対策3つと、米本土防衛のため議会の理解を求めた米本土防空監視強化策についてご紹介いたします

バルーン事案を受けた監視の強化対策3つ

●対空監視レーダーの感度調整→バルーンのようにレーダー反射面積が小さく、高高度を低速で移動する目標を見落としがちだったが、雲などを要対処目標と誤認識する可能性は増加するものの、レーダーの感知・探知基準を修正し、きめ細かな監視を行う

●対空監視レーダーの感度調整→バルーンのようにレーダー反射面積が小さく、高高度を低速で移動する目標を見落としがちだったが、雲などを要対処目標と誤認識する可能性は増加するものの、レーダーの感知・探知基準を修正し、きめ細かな監視を行う●レーダー監視員は、雲やその他の自然現象を要対処目標として誤認識する可能性を踏まえた上で、怪しい探知目標の場合は注意深く追尾を継続して必要な措置を取るように徹底する

●電磁波情報など、他の米軍コマンドが保有する目標探知につながる情報を積極的に収集&共有し、米国ADIZに接近する前段階からの待ち受け態勢がとれるように、米軍全体で連携を密にする

航空機や巡航ミサイルや極超音速兵器対処

●見通し線以遠を監視するOTHR(over-the-horizon レーダー)やLRDR(Long-Range Discrimination Radar)の導入推進が「最優先事項」である

●見通し線以遠を監視するOTHR(over-the-horizon レーダー)やLRDR(Long-Range Discrimination Radar)の導入推進が「最優先事項」である●まだ態勢を整える初期段階であるが、1月にはミサイル防衛庁が建設したLRDRがアラスカでほぼ完成し、また米軍とカナダ軍が協力して4つのOTHR建設を目指している。LRDRの一つはアラスカに設置される予定である

●上記計画を軌道に乗せることが北米コマンドの最優先課題であり、これにより弾道&巡航ミサイルより遥かに対処が困難な、低空を音速の5倍以上で機動を伴って飛翔する極超音速兵器への対処の基礎とすることにつながる

////////////////////////////////////////////

米本土を中国のバルーンが横断するのを5回も見逃し、最後の昨年1月事案では、しっかり大陸横断されてから安全な大西洋上で撃墜する判断に至っており、雲や鳥等との識別が難しい低速目標への対処が難しいのは理解できるにしても、訪米コマンドやNORADとして大失態であることは間違いありません。Guillot新司令官の前任者Glen D. VanHerck大将は、事実上の更迭&退役だと理解してよいのでしょう

米本土を中国のバルーンが横断するのを5回も見逃し、最後の昨年1月事案では、しっかり大陸横断されてから安全な大西洋上で撃墜する判断に至っており、雲や鳥等との識別が難しい低速目標への対処が難しいのは理解できるにしても、訪米コマンドやNORADとして大失態であることは間違いありません。Guillot新司令官の前任者Glen D. VanHerck大将は、事実上の更迭&退役だと理解してよいのでしょう中国軍機の米国ADIZへの接近飛行がどのような形で行われるのか、興味津々で続報を待ちたいと思います

バルーン事案や米本土防空の関連記事

「米本土横断の中国気球は米商用ネット利用」→https://holylandtokyo.com/2024/01/10/5403/

「史上初:4コマンド参加の米本土防空演習」→https://holylandtokyo.com/2020/05/31/685/

「巡航ミサイルから米本土を守るため3つの提言」→https://holylandtokyo.com/2019/11/07/2969/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

米軍がフーシ派の無人機攻撃にエネルギー兵器投資懇願 [Joint・統合参謀本部]

海軍艦艇VLSへの洋上ミサイル補給技術開発に続き

無人機やミサイル対処の必要性を痛感する米軍

戦闘機へのニーズはもうない?どこへ行った?

3月7日、1月28日からのイスラエルVSハマス戦争を受け、イランの支援を受けるイエメン反政府組織フーシ派による紅海での西側船舶への無人機やミサイル攻撃激増や、その他イスラム過激派勢力による中東全域での米軍や同盟国軍への攻撃増加を受け、米中央軍司令官Michael E. Kurilla陸軍大将が上院軍事委員会で、無人航空機システムUASと戦うため、現在要望している追加予算案の承認を強く要請し、レーザーやエネルギー兵器開発投資の重要性を訴えました

3月7日、1月28日からのイスラエルVSハマス戦争を受け、イランの支援を受けるイエメン反政府組織フーシ派による紅海での西側船舶への無人機やミサイル攻撃激増や、その他イスラム過激派勢力による中東全域での米軍や同盟国軍への攻撃増加を受け、米中央軍司令官Michael E. Kurilla陸軍大将が上院軍事委員会で、無人航空機システムUASと戦うため、現在要望している追加予算案の承認を強く要請し、レーザーやエネルギー兵器開発投資の重要性を訴えました

同司令官は、最近数か月でイランの支援を受けたフーシ派などイスラム過激派による米国および同盟軍に対する攻撃が175回以上と急増しており、1機45億円の米空軍MQ-9無人偵察攻撃機が2機撃墜され、1月末には米兵3名が死亡し40名以上が負傷する攻撃を受けたほか、3月に入ってフーシ派ミサイル攻撃で商船の船員3名が死亡する事案まで発生している厳しい状況を説明し、

これら過激派による攻撃に使用された無人システムが1機数十万円程度なのに対し、米側が使用する迎撃ミサイルが1発数億円にもなっている現状にも触れ、電力さえ確保できれば安価に使用できるレーザーやマイクロ波を使用したエネルギー兵器による迎撃手段確保の重要性を主張し、2月に上院で承認された主にウクライナやイスラエルや台湾向けの追加軍事支援予算に含まれている、約700億円の敵無人システム対処予算の重要性を改めて説明しています

これら過激派による攻撃に使用された無人システムが1機数十万円程度なのに対し、米側が使用する迎撃ミサイルが1発数億円にもなっている現状にも触れ、電力さえ確保できれば安価に使用できるレーザーやマイクロ波を使用したエネルギー兵器による迎撃手段確保の重要性を主張し、2月に上院で承認された主にウクライナやイスラエルや台湾向けの追加軍事支援予算に含まれている、約700億円の敵無人システム対処予算の重要性を改めて説明しています

更に同司令官はイランの無人システム開発の実態に触れ、イランが航続距離2000㎞以上の無人機を製造しており、今後これら無人機が「群れ」で使用されるようなことになれば、重層的な防御態勢を米軍や同盟国は構築する必要があり、現在の迎撃ミサイルだけでなく、開発中のレーザー兵器や電磁パルス兵器を完成させて配備する必要があるとして、エネルギー兵器開発への投資の重要性を訴えています

更に同司令官はイランの無人システム開発の実態に触れ、イランが航続距離2000㎞以上の無人機を製造しており、今後これら無人機が「群れ」で使用されるようなことになれば、重層的な防御態勢を米軍や同盟国は構築する必要があり、現在の迎撃ミサイルだけでなく、開発中のレーザー兵器や電磁パルス兵器を完成させて配備する必要があるとして、エネルギー兵器開発への投資の重要性を訴えています

この中央軍司令官の発言に関し米軍事メディアは、米会計検査院によれば、米国防省内では少なくとも現在31個ものレーザーや電磁パルスを用いたエネルギー兵器開発が様々な成熟度や予算規模で進んでいるが、ここ3年間で見れば毎年約1500億円も本分野に投資されていると紹介しています

そして「いつまでたっても完成まであと5年」と揶揄され続けているエネルギー兵器ですが、近年成熟度が高まっている装備も出てきたとして、具体的に2022年に米海軍駆逐艦Prebleに搭載されたロッキード・マーティン社のレーザー兵器HELIOS(High Energy Laser with Integrated Optical-dazzler and Surveillance)と、2023年に米陸軍に納入されたIFPC(間接火災防御能力:Indirect Fire Protection Capability)強化目的で戦闘装甲車に搭載されたエピラス社の電磁パルス兵器Leonidasを紹介しています

そして「いつまでたっても完成まであと5年」と揶揄され続けているエネルギー兵器ですが、近年成熟度が高まっている装備も出てきたとして、具体的に2022年に米海軍駆逐艦Prebleに搭載されたロッキード・マーティン社のレーザー兵器HELIOS(High Energy Laser with Integrated Optical-dazzler and Surveillance)と、2023年に米陸軍に納入されたIFPC(間接火災防御能力:Indirect Fire Protection Capability)強化目的で戦闘装甲車に搭載されたエピラス社の電磁パルス兵器Leonidasを紹介しています

///////////////////////////////////////////////

ウクライナ軍が西側を代表して直面している「無人機戦争」ですが、イスラエルVSハマス戦争の波及で、「フーチ派」との予期せぬ敵に直面することとなり、先日ご紹介した「海軍艦艇ミサイル垂直発射管VLSへの洋上ミサイル補充技術」や、本日ご紹介した「無人機やその群れ対処に必須のエネルギー兵器技術」の必要性に「突然」本格的に米軍等が直面することとなったようです

ウクライナ軍が西側を代表して直面している「無人機戦争」ですが、イスラエルVSハマス戦争の波及で、「フーチ派」との予期せぬ敵に直面することとなり、先日ご紹介した「海軍艦艇ミサイル垂直発射管VLSへの洋上ミサイル補充技術」や、本日ご紹介した「無人機やその群れ対処に必須のエネルギー兵器技術」の必要性に「突然」本格的に米軍等が直面することとなったようです

世界中に存在する「悪者」「悪役」は、ウクライナの状況やフーチ派の戦いをよく見ています。米軍や西側主要国軍と正面から戦っては勝てない小国や不正規組織は、特に関心を持って学んでいる事でしょう

米海軍のレーザー兵器関連

「最新イージス艦に無人機対処レーザー」→https://holylandtokyo.com/2020/03/16/783/

「2021年に米艦艇にHELIOSを」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2019-05-24

「レーザーは米海軍が先行」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-03-24

陸空軍のエネルギー波兵器

「陸軍が本格試験へ」→https://holylandtokyo.com/2023/11/20/5211/

「陸軍がレーザー兵器を契約」→https://holylandtokyo.com/2023/10/18/5138/

「群れ対処試験に成功」→https://holylandtokyo.com/2023/05/26/4663/

「装備名Mjölnirで24年にプロトタイプ」→https://holylandtokyo.com/2022/07/14/3432/

「M波で小型無人機の群れ無効化」→https://holylandtokyo.com/2021/07/06/1942/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

無人機やミサイル対処の必要性を痛感する米軍

戦闘機へのニーズはもうない?どこへ行った?

3月7日、1月28日からのイスラエルVSハマス戦争を受け、イランの支援を受けるイエメン反政府組織フーシ派による紅海での西側船舶への無人機やミサイル攻撃激増や、その他イスラム過激派勢力による中東全域での米軍や同盟国軍への攻撃増加を受け、米中央軍司令官Michael E. Kurilla陸軍大将が上院軍事委員会で、無人航空機システムUASと戦うため、現在要望している追加予算案の承認を強く要請し、レーザーやエネルギー兵器開発投資の重要性を訴えました

3月7日、1月28日からのイスラエルVSハマス戦争を受け、イランの支援を受けるイエメン反政府組織フーシ派による紅海での西側船舶への無人機やミサイル攻撃激増や、その他イスラム過激派勢力による中東全域での米軍や同盟国軍への攻撃増加を受け、米中央軍司令官Michael E. Kurilla陸軍大将が上院軍事委員会で、無人航空機システムUASと戦うため、現在要望している追加予算案の承認を強く要請し、レーザーやエネルギー兵器開発投資の重要性を訴えました同司令官は、最近数か月でイランの支援を受けたフーシ派などイスラム過激派による米国および同盟軍に対する攻撃が175回以上と急増しており、1機45億円の米空軍MQ-9無人偵察攻撃機が2機撃墜され、1月末には米兵3名が死亡し40名以上が負傷する攻撃を受けたほか、3月に入ってフーシ派ミサイル攻撃で商船の船員3名が死亡する事案まで発生している厳しい状況を説明し、

これら過激派による攻撃に使用された無人システムが1機数十万円程度なのに対し、米側が使用する迎撃ミサイルが1発数億円にもなっている現状にも触れ、電力さえ確保できれば安価に使用できるレーザーやマイクロ波を使用したエネルギー兵器による迎撃手段確保の重要性を主張し、2月に上院で承認された主にウクライナやイスラエルや台湾向けの追加軍事支援予算に含まれている、約700億円の敵無人システム対処予算の重要性を改めて説明しています

これら過激派による攻撃に使用された無人システムが1機数十万円程度なのに対し、米側が使用する迎撃ミサイルが1発数億円にもなっている現状にも触れ、電力さえ確保できれば安価に使用できるレーザーやマイクロ波を使用したエネルギー兵器による迎撃手段確保の重要性を主張し、2月に上院で承認された主にウクライナやイスラエルや台湾向けの追加軍事支援予算に含まれている、約700億円の敵無人システム対処予算の重要性を改めて説明しています 更に同司令官はイランの無人システム開発の実態に触れ、イランが航続距離2000㎞以上の無人機を製造しており、今後これら無人機が「群れ」で使用されるようなことになれば、重層的な防御態勢を米軍や同盟国は構築する必要があり、現在の迎撃ミサイルだけでなく、開発中のレーザー兵器や電磁パルス兵器を完成させて配備する必要があるとして、エネルギー兵器開発への投資の重要性を訴えています

更に同司令官はイランの無人システム開発の実態に触れ、イランが航続距離2000㎞以上の無人機を製造しており、今後これら無人機が「群れ」で使用されるようなことになれば、重層的な防御態勢を米軍や同盟国は構築する必要があり、現在の迎撃ミサイルだけでなく、開発中のレーザー兵器や電磁パルス兵器を完成させて配備する必要があるとして、エネルギー兵器開発への投資の重要性を訴えていますこの中央軍司令官の発言に関し米軍事メディアは、米会計検査院によれば、米国防省内では少なくとも現在31個ものレーザーや電磁パルスを用いたエネルギー兵器開発が様々な成熟度や予算規模で進んでいるが、ここ3年間で見れば毎年約1500億円も本分野に投資されていると紹介しています

そして「いつまでたっても完成まであと5年」と揶揄され続けているエネルギー兵器ですが、近年成熟度が高まっている装備も出てきたとして、具体的に2022年に米海軍駆逐艦Prebleに搭載されたロッキード・マーティン社のレーザー兵器HELIOS(High Energy Laser with Integrated Optical-dazzler and Surveillance)と、2023年に米陸軍に納入されたIFPC(間接火災防御能力:Indirect Fire Protection Capability)強化目的で戦闘装甲車に搭載されたエピラス社の電磁パルス兵器Leonidasを紹介しています

そして「いつまでたっても完成まであと5年」と揶揄され続けているエネルギー兵器ですが、近年成熟度が高まっている装備も出てきたとして、具体的に2022年に米海軍駆逐艦Prebleに搭載されたロッキード・マーティン社のレーザー兵器HELIOS(High Energy Laser with Integrated Optical-dazzler and Surveillance)と、2023年に米陸軍に納入されたIFPC(間接火災防御能力:Indirect Fire Protection Capability)強化目的で戦闘装甲車に搭載されたエピラス社の電磁パルス兵器Leonidasを紹介しています///////////////////////////////////////////////

ウクライナ軍が西側を代表して直面している「無人機戦争」ですが、イスラエルVSハマス戦争の波及で、「フーチ派」との予期せぬ敵に直面することとなり、先日ご紹介した「海軍艦艇ミサイル垂直発射管VLSへの洋上ミサイル補充技術」や、本日ご紹介した「無人機やその群れ対処に必須のエネルギー兵器技術」の必要性に「突然」本格的に米軍等が直面することとなったようです

ウクライナ軍が西側を代表して直面している「無人機戦争」ですが、イスラエルVSハマス戦争の波及で、「フーチ派」との予期せぬ敵に直面することとなり、先日ご紹介した「海軍艦艇ミサイル垂直発射管VLSへの洋上ミサイル補充技術」や、本日ご紹介した「無人機やその群れ対処に必須のエネルギー兵器技術」の必要性に「突然」本格的に米軍等が直面することとなったようです世界中に存在する「悪者」「悪役」は、ウクライナの状況やフーチ派の戦いをよく見ています。米軍や西側主要国軍と正面から戦っては勝てない小国や不正規組織は、特に関心を持って学んでいる事でしょう

米海軍のレーザー兵器関連

「最新イージス艦に無人機対処レーザー」→https://holylandtokyo.com/2020/03/16/783/

「2021年に米艦艇にHELIOSを」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2019-05-24

「レーザーは米海軍が先行」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-03-24

陸空軍のエネルギー波兵器

「陸軍が本格試験へ」→https://holylandtokyo.com/2023/11/20/5211/

「陸軍がレーザー兵器を契約」→https://holylandtokyo.com/2023/10/18/5138/

「群れ対処試験に成功」→https://holylandtokyo.com/2023/05/26/4663/

「装備名Mjölnirで24年にプロトタイプ」→https://holylandtokyo.com/2022/07/14/3432/

「M波で小型無人機の群れ無効化」→https://holylandtokyo.com/2021/07/06/1942/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

格上げも予期される次の在日米軍司令官候補 [Joint・統合参謀本部]

F-16操縦からF-35導入役まで戦闘機乗り本流ピカピカ経歴者

現Rupp司令官より6歳も若い従来人事とは全く異なる人選です!

4月10日の日米首脳会談で同盟Up-Grade予定の中

現在中将ポストを大将に格上げや「日米連合司令部」案も

3月24日に英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)が複数の消息筋を引用し、「日米が1960年日米安保条約の締結以来、最大規模の安保同盟アップグレードを計画」し、4月10日に予定されている米国での日米首脳会談で「バイデン大統領と岸田文雄首相が軍事作戦と訓練協力強化のため在日米軍司令部の改編する計画を発表予定」と伝え、在韓米軍と韓国軍の様な「米韓連合司令部」編成や「在日米軍司令官の大将への格上げ」などを検討中と報じたところですが、

3月24日に英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)が複数の消息筋を引用し、「日米が1960年日米安保条約の締結以来、最大規模の安保同盟アップグレードを計画」し、4月10日に予定されている米国での日米首脳会談で「バイデン大統領と岸田文雄首相が軍事作戦と訓練協力強化のため在日米軍司令部の改編する計画を発表予定」と伝え、在韓米軍と韓国軍の様な「米韓連合司令部」編成や「在日米軍司令官の大将への格上げ」などを検討中と報じたところですが、

3月25日には米国政府が関連する人事案として、2021年8月から在日米軍司令官(兼ねて第5空軍司令官)を務めるRupp中将(輸送機パイロット:推定59歳)の後任候補として、Rupp現司令官より6歳も若い、米空軍戦闘機パイロットとして保守本流を歩む推定53歳のStephen F. Jost少将(併せて中将昇任も推薦)を推挙しました

24日付FT紙は日米同盟強化の背景を「増大する中国脅威対応と台湾有事での円滑協力推進のため」と分析し、25日付読売新聞は「陸海空自衛隊を束ねる『統合作戦司令部』が2024年度末に創設されるのに合わせ、日米の相互運用性を向上させる狙いがある」、「首脳会談では、指揮統制を見直す方針の大枠で合意し、詳細は年内開催の日米安保協議委員会(2プラス2)に向け詰める見通し」と報じています

24日付FT紙は日米同盟強化の背景を「増大する中国脅威対応と台湾有事での円滑協力推進のため」と分析し、25日付読売新聞は「陸海空自衛隊を束ねる『統合作戦司令部』が2024年度末に創設されるのに合わせ、日米の相互運用性を向上させる狙いがある」、「首脳会談では、指揮統制を見直す方針の大枠で合意し、詳細は年内開催の日米安保協議委員会(2プラス2)に向け詰める見通し」と報じています

なお韓国メディアはお約束通り、在韓米軍2万8千名に対し、在日米軍5万5千名の規模を考えれば、在日米軍司令官が在韓米軍司令官と同じ大将に格上げされるのは不自然ではないと本件を報じつつも、「ただ一部米当局者は、新たに格上げされた在日米軍司令官を置いても、(在韓米軍司令官の様な広い権限と責任を有するのではなく、)あくまで責任範囲を合同軍事演習や訓練、自衛隊との情報共有任務にとどめ、在日米軍の指揮は従来通り太平洋軍司令官が握るべきだと考えている」と上から目線の分析を掲載しています

そんな中での次期在日米軍司令官候補Jost少将とは

●端的に要約すると、現在は統合米輸送コマンドの統合輸送調整コマンド司令官との統合職(戦闘機パイロットとしては異例の輸送任務ポスト)で、准将に昇任以降は、現ポストも含め過去5年間全て統合職ポストを歩む。

●端的に要約すると、現在は統合米輸送コマンドの統合輸送調整コマンド司令官との統合職(戦闘機パイロットとしては異例の輸送任務ポスト)で、准将に昇任以降は、現ポストも含め過去5年間全て統合職ポストを歩む。

●つまり、米空軍の本流である戦闘機パイロットとしての主要な経験は、空軍司令部F-35導入責任者の苦難も含め全て大佐時代までに終え、今は将来の更なる高級ポスト就任に備え、空軍に留まらず米軍全体を学ぶための経験を積んでいる(空軍として積ませている)と推測できるご経歴

●1994年に米空軍士官学校でコンピュータサイエンスを修め、成績優秀者表彰受け卒業。以降、米空軍や米軍統合軍の全ての学校課程(部隊指揮官課程SOS、指揮幕僚課程ACSC、国防大学ICAF)で「Distinguished Graduate:成績優秀者表彰」を受け卒業。また上記軍学校や一般大学で、修士号(航空工学、軍事科学、国家戦略)を取得

●F-16戦闘機パイロットとしても優秀で、F-16戦技課程や教官コースを「Distinguished Graduate:成績優秀者」として卒業し、大尉から少佐時代に空軍戦術開発&教育の「メッカ」ネリス空軍基地の戦術教育飛行隊で、日本で言う飛行班長や作戦運用訓練班長を務める

●F-16戦闘機パイロットとしても優秀で、F-16戦技課程や教官コースを「Distinguished Graduate:成績優秀者」として卒業し、大尉から少佐時代に空軍戦術開発&教育の「メッカ」ネリス空軍基地の戦術教育飛行隊で、日本で言う飛行班長や作戦運用訓練班長を務める

●前線勤務の戦闘機パイロットとしての海外勤務は、大尉時代にF-16飛行隊員として韓国のクンサン基地、中佐から大佐時代に三沢基地で飛行群副司令官や航空団幕僚長を経験。そのほかは飛行隊長や飛行群司令や航空団司令官は米本土の部隊で経験

●少佐から中佐時代に統合参謀本部のJ-3で作戦幕僚、J-8で固定翼運用担当分析官を経験。また中佐時代にイラク内で派遣部隊を支える「332nd Expeditionary Operations Support Squadron」隊長を経験

●米空軍内での直近の最後のポストは、2019年5月まで約3年間の米空軍司令部「F-35 Integration Office」室での作戦運用部長と同室長で、米空軍部隊へのF-35導入のゴタゴタ処理を担当

●米空軍内での直近の最後のポストは、2019年5月まで約3年間の米空軍司令部「F-35 Integration Office」室での作戦運用部長と同室長で、米空軍部隊へのF-35導入のゴタゴタ処理を担当

●2018年9月に准将に昇任し、以降全て統合職ポストを歴任中で、2019年6月から米中央軍作戦統制部長、2020年5月から統合参謀本部J-5で統合戦略副部長、2022年6月に少将に昇任して現在の統合米輸送コマンドの統合輸送調整コマンド司令官に就任

///////////////////////////////////////

これまでの在日米軍司令官は、同ポストを最後に退役される方が半分以上で、同ポスト以降に大将まで昇任される方はほとんどいなかったと認識していますが、次の候補者であるStephen F. Jost少将は、年齢や経歴からしても従来とは全く異なる「将来を嘱望される」人材です

これまでの在日米軍司令官は、同ポストを最後に退役される方が半分以上で、同ポスト以降に大将まで昇任される方はほとんどいなかったと認識していますが、次の候補者であるStephen F. Jost少将は、年齢や経歴からしても従来とは全く異なる「将来を嘱望される」人材です

「もしトラ」対応や沖縄対応、更に中国や韓国の経済崩壊&国家としての混乱対応まで予期される厳しい時代に、部下に相当する在日米軍の陸海空海兵隊指揮官が全て年長者との難しい組織運営が予期されますが、横田基地にピカピカの将官が着任されることは日本人として嬉しいことです。ご活躍を祈念申し上げます

Stephen F. Jost少将の公式経歴

→https://www.af.mil/About-Us/Biographies/Display/Article/1630851/stephen-f-jost/

歴代の在日米軍司令官

「2021年8月~C-130輸送機P」→https://holylandtokyo.com/2021/08/16/2118/

「2019年2月~アジア極東のベテランF操縦者」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-02-06

「2016年10月~輸送機P」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-10-07

「2015年3月~日本が命の恩人」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-02-21

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

現Rupp司令官より6歳も若い従来人事とは全く異なる人選です!

4月10日の日米首脳会談で同盟Up-Grade予定の中

現在中将ポストを大将に格上げや「日米連合司令部」案も

3月24日に英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)が複数の消息筋を引用し、「日米が1960年日米安保条約の締結以来、最大規模の安保同盟アップグレードを計画」し、4月10日に予定されている米国での日米首脳会談で「バイデン大統領と岸田文雄首相が軍事作戦と訓練協力強化のため在日米軍司令部の改編する計画を発表予定」と伝え、在韓米軍と韓国軍の様な「米韓連合司令部」編成や「在日米軍司令官の大将への格上げ」などを検討中と報じたところですが、

3月24日に英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)が複数の消息筋を引用し、「日米が1960年日米安保条約の締結以来、最大規模の安保同盟アップグレードを計画」し、4月10日に予定されている米国での日米首脳会談で「バイデン大統領と岸田文雄首相が軍事作戦と訓練協力強化のため在日米軍司令部の改編する計画を発表予定」と伝え、在韓米軍と韓国軍の様な「米韓連合司令部」編成や「在日米軍司令官の大将への格上げ」などを検討中と報じたところですが、3月25日には米国政府が関連する人事案として、2021年8月から在日米軍司令官(兼ねて第5空軍司令官)を務めるRupp中将(輸送機パイロット:推定59歳)の後任候補として、Rupp現司令官より6歳も若い、米空軍戦闘機パイロットとして保守本流を歩む推定53歳のStephen F. Jost少将(併せて中将昇任も推薦)を推挙しました

24日付FT紙は日米同盟強化の背景を「増大する中国脅威対応と台湾有事での円滑協力推進のため」と分析し、25日付読売新聞は「陸海空自衛隊を束ねる『統合作戦司令部』が2024年度末に創設されるのに合わせ、日米の相互運用性を向上させる狙いがある」、「首脳会談では、指揮統制を見直す方針の大枠で合意し、詳細は年内開催の日米安保協議委員会(2プラス2)に向け詰める見通し」と報じています

24日付FT紙は日米同盟強化の背景を「増大する中国脅威対応と台湾有事での円滑協力推進のため」と分析し、25日付読売新聞は「陸海空自衛隊を束ねる『統合作戦司令部』が2024年度末に創設されるのに合わせ、日米の相互運用性を向上させる狙いがある」、「首脳会談では、指揮統制を見直す方針の大枠で合意し、詳細は年内開催の日米安保協議委員会(2プラス2)に向け詰める見通し」と報じていますなお韓国メディアはお約束通り、在韓米軍2万8千名に対し、在日米軍5万5千名の規模を考えれば、在日米軍司令官が在韓米軍司令官と同じ大将に格上げされるのは不自然ではないと本件を報じつつも、「ただ一部米当局者は、新たに格上げされた在日米軍司令官を置いても、(在韓米軍司令官の様な広い権限と責任を有するのではなく、)あくまで責任範囲を合同軍事演習や訓練、自衛隊との情報共有任務にとどめ、在日米軍の指揮は従来通り太平洋軍司令官が握るべきだと考えている」と上から目線の分析を掲載しています

そんな中での次期在日米軍司令官候補Jost少将とは

●端的に要約すると、現在は統合米輸送コマンドの統合輸送調整コマンド司令官との統合職(戦闘機パイロットとしては異例の輸送任務ポスト)で、准将に昇任以降は、現ポストも含め過去5年間全て統合職ポストを歩む。

●端的に要約すると、現在は統合米輸送コマンドの統合輸送調整コマンド司令官との統合職(戦闘機パイロットとしては異例の輸送任務ポスト)で、准将に昇任以降は、現ポストも含め過去5年間全て統合職ポストを歩む。●つまり、米空軍の本流である戦闘機パイロットとしての主要な経験は、空軍司令部F-35導入責任者の苦難も含め全て大佐時代までに終え、今は将来の更なる高級ポスト就任に備え、空軍に留まらず米軍全体を学ぶための経験を積んでいる(空軍として積ませている)と推測できるご経歴

●1994年に米空軍士官学校でコンピュータサイエンスを修め、成績優秀者表彰受け卒業。以降、米空軍や米軍統合軍の全ての学校課程(部隊指揮官課程SOS、指揮幕僚課程ACSC、国防大学ICAF)で「Distinguished Graduate:成績優秀者表彰」を受け卒業。また上記軍学校や一般大学で、修士号(航空工学、軍事科学、国家戦略)を取得

●F-16戦闘機パイロットとしても優秀で、F-16戦技課程や教官コースを「Distinguished Graduate:成績優秀者」として卒業し、大尉から少佐時代に空軍戦術開発&教育の「メッカ」ネリス空軍基地の戦術教育飛行隊で、日本で言う飛行班長や作戦運用訓練班長を務める

●F-16戦闘機パイロットとしても優秀で、F-16戦技課程や教官コースを「Distinguished Graduate:成績優秀者」として卒業し、大尉から少佐時代に空軍戦術開発&教育の「メッカ」ネリス空軍基地の戦術教育飛行隊で、日本で言う飛行班長や作戦運用訓練班長を務める●前線勤務の戦闘機パイロットとしての海外勤務は、大尉時代にF-16飛行隊員として韓国のクンサン基地、中佐から大佐時代に三沢基地で飛行群副司令官や航空団幕僚長を経験。そのほかは飛行隊長や飛行群司令や航空団司令官は米本土の部隊で経験

●少佐から中佐時代に統合参謀本部のJ-3で作戦幕僚、J-8で固定翼運用担当分析官を経験。また中佐時代にイラク内で派遣部隊を支える「332nd Expeditionary Operations Support Squadron」隊長を経験

●米空軍内での直近の最後のポストは、2019年5月まで約3年間の米空軍司令部「F-35 Integration Office」室での作戦運用部長と同室長で、米空軍部隊へのF-35導入のゴタゴタ処理を担当

●米空軍内での直近の最後のポストは、2019年5月まで約3年間の米空軍司令部「F-35 Integration Office」室での作戦運用部長と同室長で、米空軍部隊へのF-35導入のゴタゴタ処理を担当●2018年9月に准将に昇任し、以降全て統合職ポストを歴任中で、2019年6月から米中央軍作戦統制部長、2020年5月から統合参謀本部J-5で統合戦略副部長、2022年6月に少将に昇任して現在の統合米輸送コマンドの統合輸送調整コマンド司令官に就任

///////////////////////////////////////

これまでの在日米軍司令官は、同ポストを最後に退役される方が半分以上で、同ポスト以降に大将まで昇任される方はほとんどいなかったと認識していますが、次の候補者であるStephen F. Jost少将は、年齢や経歴からしても従来とは全く異なる「将来を嘱望される」人材です

これまでの在日米軍司令官は、同ポストを最後に退役される方が半分以上で、同ポスト以降に大将まで昇任される方はほとんどいなかったと認識していますが、次の候補者であるStephen F. Jost少将は、年齢や経歴からしても従来とは全く異なる「将来を嘱望される」人材です「もしトラ」対応や沖縄対応、更に中国や韓国の経済崩壊&国家としての混乱対応まで予期される厳しい時代に、部下に相当する在日米軍の陸海空海兵隊指揮官が全て年長者との難しい組織運営が予期されますが、横田基地にピカピカの将官が着任されることは日本人として嬉しいことです。ご活躍を祈念申し上げます

Stephen F. Jost少将の公式経歴

→https://www.af.mil/About-Us/Biographies/Display/Article/1630851/stephen-f-jost/

歴代の在日米軍司令官

「2021年8月~C-130輸送機P」→https://holylandtokyo.com/2021/08/16/2118/

「2019年2月~アジア極東のベテランF操縦者」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-02-06

「2016年10月~輸送機P」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-10-07

「2015年3月~日本が命の恩人」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-02-21

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

緊急課題:艦艇垂直発射管VLSへの洋上弾薬補給 [Joint・統合参謀本部]

紅海での対フーチ派防空作戦で課題が顕在化

長年指摘の課題も対策検討進まず今に至る

予算配分を求める提言寄稿が軍事メディアで注目

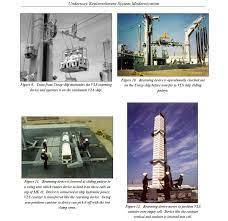

3月5日付Defense-Newsが、ヘリテージ財団Brent D. Sadler上席研究員の寄稿「艦艇垂直発射管VLSへの洋上弾薬補給は、今や緊急性ある必須技術だ」を掲載し、フーチ派による西側艦艇への攻撃に対する防衛作戦の課題や、CSBA(懐かしい・・)による対中国作戦検討レポートなどを紹介しつつ、喫緊の課題である「VLSへの洋上ミサイル補充技術:VLS reload-at-sea」開発に必要な予算措置を行うべきとの主張を紹介し、3月7日時点でアクセス数トップ記事となっています

3月5日付Defense-Newsが、ヘリテージ財団Brent D. Sadler上席研究員の寄稿「艦艇垂直発射管VLSへの洋上弾薬補給は、今や緊急性ある必須技術だ」を掲載し、フーチ派による西側艦艇への攻撃に対する防衛作戦の課題や、CSBA(懐かしい・・)による対中国作戦検討レポートなどを紹介しつつ、喫緊の課題である「VLSへの洋上ミサイル補充技術:VLS reload-at-sea」開発に必要な予算措置を行うべきとの主張を紹介し、3月7日時点でアクセス数トップ記事となっています

本件は、米海軍幹部や主要企業や専門家が一堂に会する2月中旬の「West 2024会議」でCarlos Del Toro海軍長官も取り上げ、「洋上での戦闘艦艇への弾薬補給は、海洋作戦の革命を意味する」と表現し、技術開発への取り組み加速と必要な予算確保への理解を求めていたところです

寄稿でSadler上席研究員はその必要性を訴え

●現在実施中の紅海でのフーチ派対処作戦では、米海軍駆逐艦Carneyは2月3日時点で同作戦開始から4か月間継続して任務に当たっているが、仮にVSLに搭載された約90数発の防空ミサイル(SM-3など)を打ち尽くして補充が必要となった場合、同駆逐艦はスエズ運河を通過して安全なギリシャかイタリアの港湾施設に戻る必要があり、それには数週間の戦線離脱が必要となる。フーチ派の状況を見るに、数週間の穴には耐えられない

●現在実施中の紅海でのフーチ派対処作戦では、米海軍駆逐艦Carneyは2月3日時点で同作戦開始から4か月間継続して任務に当たっているが、仮にVSLに搭載された約90数発の防空ミサイル(SM-3など)を打ち尽くして補充が必要となった場合、同駆逐艦はスエズ運河を通過して安全なギリシャかイタリアの港湾施設に戻る必要があり、それには数週間の戦線離脱が必要となる。フーチ派の状況を見るに、数週間の穴には耐えられない

●2019年のCBSA提言レポート(末尾の過去記事「大型艦艇中心では戦えない」で紹介)は、対中国本格紛争を想定した場合、洋上でのVLSへのミサイル充填能力獲得は、1隻に90-96発の各種ミサイル(防空ミサイル、ミサイル防衛兵器、長距離攻撃ミサイル、対艦ミサイル)を搭載可能な駆逐艦や巡洋艦を、追加で18隻確保&配備するに等しい能力向上につながると分析しており、中国軍との対峙に際し極めて重要な意味を持つ

●ただし、船体が波で揺れる洋上で、重さ約1.5トンで長さ6m以上の衝撃に弱い各種ミサイルを正確にVLSに装填することは容易ではなく、米海軍は1990年代半ばから検討しているが、現時点では必要な装填技術が確立していない。しかし不可能なことだとは思えない

●ただし、船体が波で揺れる洋上で、重さ約1.5トンで長さ6m以上の衝撃に弱い各種ミサイルを正確にVLSに装填することは容易ではなく、米海軍は1990年代半ばから検討しているが、現時点では必要な装填技術が確立していない。しかし不可能なことだとは思えない

●現在候補として2つの方式があり、一つは従来から実績のある洋上補給方式TRAM(Transportable Re-Arming Mechanism)を発展させた手法で、洋上でのデモ試験が2024年夏に計画されていると「West 2024会議」で海軍長官が言及している。デモが成功すれば駆逐艦への適用に進む計画だが、現時点で既に時間がかかりすぎており懸念の声も多い

●もう一つは少し複雑な手法であるが、波による動揺を打ち消すクレーンを使用する「Large Vessel Interface Lift On/Lift Off」との技術の活用である

●もう一つは少し複雑な手法であるが、波による動揺を打ち消すクレーンを使用する「Large Vessel Interface Lift On/Lift Off」との技術の活用である

●米議会は、米海軍にとって死活的に重要なこの技術開発に必要な資源を投入すべきで、早急に決断すべきである。アジアで大規模な紛争の可能性が高まっているこの段階で、躊躇している余裕はない。海上でVLS再武装の重要性は証明済であり、迅速な行動が求められている

////////////////////////////////////////////

2つの洋上VLS補充方式について十分な説明ができませんが、素人的に見ても「最重要課題」だと思います。造船能力が高い海洋国家日本も、技術開発に国を挙げて積極的に協力してほしいものです

2つの洋上VLS補充方式について十分な説明ができませんが、素人的に見ても「最重要課題」だと思います。造船能力が高い海洋国家日本も、技術開発に国を挙げて積極的に協力してほしいものです

CSBAはこの課題について、2010年頃から重要課題として指摘し、「エアシーバトル」関連レポートの中で打ち出していたと思います。懐かしい「エアシーバトル」関連の過去記事も下でご紹介しておきます。当時から現状や課題は「ほとんど変化なし」状態であることが良くわかります。残念ながら・・・

長年艦艇VLSへの洋上弾薬補給を主張のCSBA

(以下の記事では洋上補給に言及無しもレポート原文には含まれています)

「大型艦艇中心では戦えない」→https://holylandtokyo.com/2020/01/14/865/

CSBAの当該レポートwebページ

→https://csbaonline.org/research/publications/taking-back-the-seas-transforming-the-u.s-surface-fleet-for-decision-centric-warfare

エアシーバトルコンセプト関連の記事

「エアシーバトルのエッセンス」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2012-12-30

「CSBA中国対処構想」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2010-05-18

「脅威の変化を語らせて下さい」→https://crusade.blog.so-net.ne.jp/2012-10-08

「Air-Sea Battleに波風」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-10-04

「久々にAir-Sea Battle」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-04-16-1

「1/2米中衝突シナリオを基礎に」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-12-28

「2/2米中衝突シナリオを基礎に」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-12-28-1

「補足米中衝突シナリオを基礎に」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-12-28-2

Air-Sea Battleカテゴリー記事100本

→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/archive/c2301176212-1

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

長年指摘の課題も対策検討進まず今に至る

予算配分を求める提言寄稿が軍事メディアで注目

3月5日付Defense-Newsが、ヘリテージ財団Brent D. Sadler上席研究員の寄稿「艦艇垂直発射管VLSへの洋上弾薬補給は、今や緊急性ある必須技術だ」を掲載し、フーチ派による西側艦艇への攻撃に対する防衛作戦の課題や、CSBA(懐かしい・・)による対中国作戦検討レポートなどを紹介しつつ、喫緊の課題である「VLSへの洋上ミサイル補充技術:VLS reload-at-sea」開発に必要な予算措置を行うべきとの主張を紹介し、3月7日時点でアクセス数トップ記事となっています

3月5日付Defense-Newsが、ヘリテージ財団Brent D. Sadler上席研究員の寄稿「艦艇垂直発射管VLSへの洋上弾薬補給は、今や緊急性ある必須技術だ」を掲載し、フーチ派による西側艦艇への攻撃に対する防衛作戦の課題や、CSBA(懐かしい・・)による対中国作戦検討レポートなどを紹介しつつ、喫緊の課題である「VLSへの洋上ミサイル補充技術:VLS reload-at-sea」開発に必要な予算措置を行うべきとの主張を紹介し、3月7日時点でアクセス数トップ記事となっています本件は、米海軍幹部や主要企業や専門家が一堂に会する2月中旬の「West 2024会議」でCarlos Del Toro海軍長官も取り上げ、「洋上での戦闘艦艇への弾薬補給は、海洋作戦の革命を意味する」と表現し、技術開発への取り組み加速と必要な予算確保への理解を求めていたところです

寄稿でSadler上席研究員はその必要性を訴え

●現在実施中の紅海でのフーチ派対処作戦では、米海軍駆逐艦Carneyは2月3日時点で同作戦開始から4か月間継続して任務に当たっているが、仮にVSLに搭載された約90数発の防空ミサイル(SM-3など)を打ち尽くして補充が必要となった場合、同駆逐艦はスエズ運河を通過して安全なギリシャかイタリアの港湾施設に戻る必要があり、それには数週間の戦線離脱が必要となる。フーチ派の状況を見るに、数週間の穴には耐えられない

●現在実施中の紅海でのフーチ派対処作戦では、米海軍駆逐艦Carneyは2月3日時点で同作戦開始から4か月間継続して任務に当たっているが、仮にVSLに搭載された約90数発の防空ミサイル(SM-3など)を打ち尽くして補充が必要となった場合、同駆逐艦はスエズ運河を通過して安全なギリシャかイタリアの港湾施設に戻る必要があり、それには数週間の戦線離脱が必要となる。フーチ派の状況を見るに、数週間の穴には耐えられない●2019年のCBSA提言レポート(末尾の過去記事「大型艦艇中心では戦えない」で紹介)は、対中国本格紛争を想定した場合、洋上でのVLSへのミサイル充填能力獲得は、1隻に90-96発の各種ミサイル(防空ミサイル、ミサイル防衛兵器、長距離攻撃ミサイル、対艦ミサイル)を搭載可能な駆逐艦や巡洋艦を、追加で18隻確保&配備するに等しい能力向上につながると分析しており、中国軍との対峙に際し極めて重要な意味を持つ

●ただし、船体が波で揺れる洋上で、重さ約1.5トンで長さ6m以上の衝撃に弱い各種ミサイルを正確にVLSに装填することは容易ではなく、米海軍は1990年代半ばから検討しているが、現時点では必要な装填技術が確立していない。しかし不可能なことだとは思えない

●ただし、船体が波で揺れる洋上で、重さ約1.5トンで長さ6m以上の衝撃に弱い各種ミサイルを正確にVLSに装填することは容易ではなく、米海軍は1990年代半ばから検討しているが、現時点では必要な装填技術が確立していない。しかし不可能なことだとは思えない●現在候補として2つの方式があり、一つは従来から実績のある洋上補給方式TRAM(Transportable Re-Arming Mechanism)を発展させた手法で、洋上でのデモ試験が2024年夏に計画されていると「West 2024会議」で海軍長官が言及している。デモが成功すれば駆逐艦への適用に進む計画だが、現時点で既に時間がかかりすぎており懸念の声も多い

●もう一つは少し複雑な手法であるが、波による動揺を打ち消すクレーンを使用する「Large Vessel Interface Lift On/Lift Off」との技術の活用である

●もう一つは少し複雑な手法であるが、波による動揺を打ち消すクレーンを使用する「Large Vessel Interface Lift On/Lift Off」との技術の活用である

●米議会は、米海軍にとって死活的に重要なこの技術開発に必要な資源を投入すべきで、早急に決断すべきである。アジアで大規模な紛争の可能性が高まっているこの段階で、躊躇している余裕はない。海上でVLS再武装の重要性は証明済であり、迅速な行動が求められている

////////////////////////////////////////////

2つの洋上VLS補充方式について十分な説明ができませんが、素人的に見ても「最重要課題」だと思います。造船能力が高い海洋国家日本も、技術開発に国を挙げて積極的に協力してほしいものです

2つの洋上VLS補充方式について十分な説明ができませんが、素人的に見ても「最重要課題」だと思います。造船能力が高い海洋国家日本も、技術開発に国を挙げて積極的に協力してほしいものですCSBAはこの課題について、2010年頃から重要課題として指摘し、「エアシーバトル」関連レポートの中で打ち出していたと思います。懐かしい「エアシーバトル」関連の過去記事も下でご紹介しておきます。当時から現状や課題は「ほとんど変化なし」状態であることが良くわかります。残念ながら・・・

長年艦艇VLSへの洋上弾薬補給を主張のCSBA

(以下の記事では洋上補給に言及無しもレポート原文には含まれています)

「大型艦艇中心では戦えない」→https://holylandtokyo.com/2020/01/14/865/

CSBAの当該レポートwebページ

→https://csbaonline.org/research/publications/taking-back-the-seas-transforming-the-u.s-surface-fleet-for-decision-centric-warfare

エアシーバトルコンセプト関連の記事

「エアシーバトルのエッセンス」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2012-12-30

「CSBA中国対処構想」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2010-05-18

「脅威の変化を語らせて下さい」→https://crusade.blog.so-net.ne.jp/2012-10-08

「Air-Sea Battleに波風」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-10-04

「久々にAir-Sea Battle」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-04-16-1

「1/2米中衝突シナリオを基礎に」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-12-28

「2/2米中衝突シナリオを基礎に」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-12-28-1

「補足米中衝突シナリオを基礎に」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-12-28-2

Air-Sea Battleカテゴリー記事100本

→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/archive/c2301176212-1

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

米軍史上初、海兵隊が財務監査by部会機関に初合格 [Joint・統合参謀本部]

国防省や陸海空軍は過去に合格歴無し

2010年の初監査から不合格を重ねた末に

合格歴のない国防省や他軍種への圧力強まる

2月23日付Defense-Newsは、米海兵隊が同日、国防省や他軍種が未だに合格したことがない第3者機関による財務監査に、史上初めて合格したと報じています

2月23日付Defense-Newsは、米海兵隊が同日、国防省や他軍種が未だに合格したことがない第3者機関による財務監査に、史上初めて合格したと報じています

記事によれば、法律により、米国防省と陸海空軍と海兵隊は1990年代に財務監査を受けることになっていた模様ですが、例えば海兵隊は監査の本格準備を始めたのが2006年になってからで、実際に初めて行われた2010年監査では、多くの要改善事項が指摘され不合格となっています

その後海兵隊は、2012年度の限定された範囲の監査に合格したと2013年末に一度は発表しましたが、2015年3月に多くの財務及び監査関係者から結果は信頼性が低く合格判定を取り消すべきとの声が上がり結果が修正され、その後は今回の2023年度監査まで毎年不合格を繰り返しており、国防省や他軍種も同様な連続不合格を続けている状態にありました

その後海兵隊は、2012年度の限定された範囲の監査に合格したと2013年末に一度は発表しましたが、2015年3月に多くの財務及び監査関係者から結果は信頼性が低く合格判定を取り消すべきとの声が上がり結果が修正され、その後は今回の2023年度監査まで毎年不合格を繰り返しており、国防省や他軍種も同様な連続不合格を続けている状態にありました

海兵隊の財務監査は、Ernst and Young社との第三者監査法人機関によって実施され、財務諸表に記載されている全ての資産を精査し、全ての物品が海兵隊が指定の場所にあることを確認する作業が行われました。

監査チームが米国および世界各地で70か所以上の現場を訪問、土地や建物など7800件以上の不動産資産、軍需装備品5900点、スペア部品等190万個、更に2400万個の弾薬等を、陸軍や海軍保管庫等を借用して保管しているものも含めて調査&照合したとのことです

監査チームが米国および世界各地で70か所以上の現場を訪問、土地や建物など7800件以上の不動産資産、軍需装備品5900点、スペア部品等190万個、更に2400万個の弾薬等を、陸軍や海軍保管庫等を借用して保管しているものも含めて調査&照合したとのことです

また、原則として監査は単年度で終了するものですが、あまりにも膨大な不動産や物品をチェックする必要があるため、2023年度だけでは終了させることができなかったようですが、「海兵隊の信頼性を議会や納税者に示すため、海兵隊司令官の目標だった」との米海兵隊の強い要望で期間を延長し、2023年度監査を終了させ、合格を勝ち取ったとのことです

もちろん、合格ながら要改善箇所の指摘もあり、例えば人事システムと財務データシステム間の情報共有には、人為的エラーを防ぐため統合された自動化システムを追求すべき等の助言が監査結果には記載されているようですが、アーンスト・アンド・ヤング社とは別に監査を行った国防省会計監査官のマッコード氏は、

もちろん、合格ながら要改善箇所の指摘もあり、例えば人事システムと財務データシステム間の情報共有には、人為的エラーを防ぐため統合された自動化システムを追求すべき等の助言が監査結果には記載されているようですが、アーンスト・アンド・ヤング社とは別に監査を行った国防省会計監査官のマッコード氏は、

「私は海兵隊、特にエリック・スミス海兵隊司令官のリーダーシップと努力を賞賛したい」、「財務諸表全体に対する最高レベルに厳しい監査に合格した取り組みは、国防省や他軍種の取り組みを促進させるだろう」と率直に高く評価しています

/////////////////////////////////////////////////////

国防省や各軍種に対する財務監査の仕組みが良くわかっていませんが、記事から察すると、国防省や各軍種があまりにも巨大な組織で、監査対象物件や装備が広範囲多数に及ぶことから、法律はおそらく、「国防省や各軍種は、第三者機関である信頼のおける監査法人に、自らの予算で監査を依頼し、健全であることの合格証をゲットして国民に示せ」と要求しているのでしょう

国防省や各軍種に対する財務監査の仕組みが良くわかっていませんが、記事から察すると、国防省や各軍種があまりにも巨大な組織で、監査対象物件や装備が広範囲多数に及ぶことから、法律はおそらく、「国防省や各軍種は、第三者機関である信頼のおける監査法人に、自らの予算で監査を依頼し、健全であることの合格証をゲットして国民に示せ」と要求しているのでしょう

国防省監察官のマッコード氏は「国防省や他軍種の取り組みを促進させるだろう」と毎年同じようなコメントを出していると記事は揶揄していますが、国防省自身は2018年から海兵隊と同様の手法で外部監査法人による監査を受け、2023年11月には6回連続で不合格となっている有様で、襟を正し、反を示す姿勢が求められるでしょう。それにしてもねぇ・・・・、ひどい。

2018年度の国防省への初監査は当然不合格

国防副長官「誰も合格するとは思っていなかった」

外部監査会社から1000名の派遣受け600か所を監査

「2018年史上初の国防省部外監査」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2018-11-17

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

2010年の初監査から不合格を重ねた末に

合格歴のない国防省や他軍種への圧力強まる

2月23日付Defense-Newsは、米海兵隊が同日、国防省や他軍種が未だに合格したことがない第3者機関による財務監査に、史上初めて合格したと報じています

2月23日付Defense-Newsは、米海兵隊が同日、国防省や他軍種が未だに合格したことがない第3者機関による財務監査に、史上初めて合格したと報じています記事によれば、法律により、米国防省と陸海空軍と海兵隊は1990年代に財務監査を受けることになっていた模様ですが、例えば海兵隊は監査の本格準備を始めたのが2006年になってからで、実際に初めて行われた2010年監査では、多くの要改善事項が指摘され不合格となっています

その後海兵隊は、2012年度の限定された範囲の監査に合格したと2013年末に一度は発表しましたが、2015年3月に多くの財務及び監査関係者から結果は信頼性が低く合格判定を取り消すべきとの声が上がり結果が修正され、その後は今回の2023年度監査まで毎年不合格を繰り返しており、国防省や他軍種も同様な連続不合格を続けている状態にありました

その後海兵隊は、2012年度の限定された範囲の監査に合格したと2013年末に一度は発表しましたが、2015年3月に多くの財務及び監査関係者から結果は信頼性が低く合格判定を取り消すべきとの声が上がり結果が修正され、その後は今回の2023年度監査まで毎年不合格を繰り返しており、国防省や他軍種も同様な連続不合格を続けている状態にありました海兵隊の財務監査は、Ernst and Young社との第三者監査法人機関によって実施され、財務諸表に記載されている全ての資産を精査し、全ての物品が海兵隊が指定の場所にあることを確認する作業が行われました。

監査チームが米国および世界各地で70か所以上の現場を訪問、土地や建物など7800件以上の不動産資産、軍需装備品5900点、スペア部品等190万個、更に2400万個の弾薬等を、陸軍や海軍保管庫等を借用して保管しているものも含めて調査&照合したとのことです

監査チームが米国および世界各地で70か所以上の現場を訪問、土地や建物など7800件以上の不動産資産、軍需装備品5900点、スペア部品等190万個、更に2400万個の弾薬等を、陸軍や海軍保管庫等を借用して保管しているものも含めて調査&照合したとのことですまた、原則として監査は単年度で終了するものですが、あまりにも膨大な不動産や物品をチェックする必要があるため、2023年度だけでは終了させることができなかったようですが、「海兵隊の信頼性を議会や納税者に示すため、海兵隊司令官の目標だった」との米海兵隊の強い要望で期間を延長し、2023年度監査を終了させ、合格を勝ち取ったとのことです

もちろん、合格ながら要改善箇所の指摘もあり、例えば人事システムと財務データシステム間の情報共有には、人為的エラーを防ぐため統合された自動化システムを追求すべき等の助言が監査結果には記載されているようですが、アーンスト・アンド・ヤング社とは別に監査を行った国防省会計監査官のマッコード氏は、

もちろん、合格ながら要改善箇所の指摘もあり、例えば人事システムと財務データシステム間の情報共有には、人為的エラーを防ぐため統合された自動化システムを追求すべき等の助言が監査結果には記載されているようですが、アーンスト・アンド・ヤング社とは別に監査を行った国防省会計監査官のマッコード氏は、「私は海兵隊、特にエリック・スミス海兵隊司令官のリーダーシップと努力を賞賛したい」、「財務諸表全体に対する最高レベルに厳しい監査に合格した取り組みは、国防省や他軍種の取り組みを促進させるだろう」と率直に高く評価しています

/////////////////////////////////////////////////////

国防省や各軍種に対する財務監査の仕組みが良くわかっていませんが、記事から察すると、国防省や各軍種があまりにも巨大な組織で、監査対象物件や装備が広範囲多数に及ぶことから、法律はおそらく、「国防省や各軍種は、第三者機関である信頼のおける監査法人に、自らの予算で監査を依頼し、健全であることの合格証をゲットして国民に示せ」と要求しているのでしょう

国防省や各軍種に対する財務監査の仕組みが良くわかっていませんが、記事から察すると、国防省や各軍種があまりにも巨大な組織で、監査対象物件や装備が広範囲多数に及ぶことから、法律はおそらく、「国防省や各軍種は、第三者機関である信頼のおける監査法人に、自らの予算で監査を依頼し、健全であることの合格証をゲットして国民に示せ」と要求しているのでしょう国防省監察官のマッコード氏は「国防省や他軍種の取り組みを促進させるだろう」と毎年同じようなコメントを出していると記事は揶揄していますが、国防省自身は2018年から海兵隊と同様の手法で外部監査法人による監査を受け、2023年11月には6回連続で不合格となっている有様で、襟を正し、反を示す姿勢が求められるでしょう。それにしてもねぇ・・・・、ひどい。

2018年度の国防省への初監査は当然不合格

国防副長官「誰も合格するとは思っていなかった」

外部監査会社から1000名の派遣受け600か所を監査

「2018年史上初の国防省部外監査」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2018-11-17

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

海自がMQ-9Bを東シナ海で試験運用実施へ [Joint・統合参謀本部]

製造企業によるCo-Co方式試験運用中の機体で

対潜哨戒機P-1やP-3Cの代替活用を目指して

海保や米空軍MQ-9の話題もご紹介

2月16日、木原防衛相が定例会見で、2023年5月から今年9月までの予定で海上自衛隊が青森県八戸基地で試験運用している1機の無人偵察機MQ-9B(Sea Guardian:米空軍が運用するMQ-9無人偵察攻撃機を、海洋監視用に改良した無人偵察機)について、今年7月から9月にかけ東シナ海での警戒監視飛行試験を3回計画していると明らかにしました

2月16日、木原防衛相が定例会見で、2023年5月から今年9月までの予定で海上自衛隊が青森県八戸基地で試験運用している1機の無人偵察機MQ-9B(Sea Guardian:米空軍が運用するMQ-9無人偵察攻撃機を、海洋監視用に改良した無人偵察機)について、今年7月から9月にかけ東シナ海での警戒監視飛行試験を3回計画していると明らかにしました

なお同機の東シナ海での試験は7~9月ですが、4月から事前に八戸から鹿児島県鹿屋基地に展開訓練等を行い、7月以降の本格展開訓練に向けた準備を行うとのことです

海上自衛隊は、有人機である対潜哨戒機P-1やP-3Cの任務代替に、将来MQ-9Bを活用できないかを確認するため、2023年5月からCo-Co方式(Company Owned Company Operated:民間企業General Atomics 社が保有する機体を同社が運航する海自初の方式)で試験運用しており、2024年9月までに2000時間の試験飛行を予定しているところです

海上自衛隊は、有人機である対潜哨戒機P-1やP-3Cの任務代替に、将来MQ-9Bを活用できないかを確認するため、2023年5月からCo-Co方式(Company Owned Company Operated:民間企業General Atomics 社が保有する機体を同社が運航する海自初の方式)で試験運用しており、2024年9月までに2000時間の試験飛行を予定しているところです

あくまでCo-Co方式での「お試し使用」ですが、海自側が要求した飛行ルートを週2回ペース(1回に6~24時間連続飛行)で飛行し、飛行間に入手した各種センサー情報(センサーはRaytheon製:可視光&赤外線カメラ、海洋監視レーダー等)を海自側で確認して性能評価を行っているとのことです

これを契機に日本とかかわりのあるMQ-9運用についてご紹介すると、鹿屋基地では、2022年11月から「米空軍」のMQ-9部隊(8機で展開)が1年間の期間限定で配備され、東シナ海等を中心とした警戒監視飛行を行っていましたが、2023年10月13日に任務終了&移転式を行い、同年11月から(戦闘機F-15Cが帰国しつつある)沖縄の嘉手納基地で運用を開始しています

これを契機に日本とかかわりのあるMQ-9運用についてご紹介すると、鹿屋基地では、2022年11月から「米空軍」のMQ-9部隊(8機で展開)が1年間の期間限定で配備され、東シナ海等を中心とした警戒監視飛行を行っていましたが、2023年10月13日に任務終了&移転式を行い、同年11月から(戦闘機F-15Cが帰国しつつある)沖縄の嘉手納基地で運用を開始しています

もう一つMQ-9B関連でご紹介すると、海上自衛隊に先立ち、海上保安庁が2機のMQ-9Bを2022年10月に同じ八戸基地に導入し、Coast Guard任務に本格活動を既に開始しています。現在八戸基地内に設置されたMQ-9B運用管制センターであるSGOP(Sea Guardian Operation Center)は、海保用と海自用に区分されていますが、同じ建物内でGA社の操縦スタッフと海保と海自の運用統制&センサーモニター要員が同機の運航を行っているとのことです

もう一つMQ-9B関連でご紹介すると、海上自衛隊に先立ち、海上保安庁が2機のMQ-9Bを2022年10月に同じ八戸基地に導入し、Coast Guard任務に本格活動を既に開始しています。現在八戸基地内に設置されたMQ-9B運用管制センターであるSGOP(Sea Guardian Operation Center)は、海保用と海自用に区分されていますが、同じ建物内でGA社の操縦スタッフと海保と海自の運用統制&センサーモニター要員が同機の運航を行っているとのことです

/////////////////////////////////////////////

MQ-9は、元々米空軍が中東での対テロ作戦を念頭に330機以上を導入し、偵察と攻撃任務に大活躍した機体ですが、対テロ作戦への米軍関与の低下と本格紛争では使用しにくいMQ-9の脆弱性もあり、現在は280機ほどに保有数が減少していますが、何とか対中国作戦にも通信中継や特殊作戦用で活用できないか模索が続いているところです

海洋監視用に改修されたMQ-9Bは、空軍用MQ-9とは異なり海上低空飛行が増えることから、海面監視センサー搭載の他、航空機の衝突防止装置の強化、機体表面への氷付着防止装置や塩害防止措置強化等の改善が施されており、豪州軍にも12機輸出されていると思います

海洋監視用に改修されたMQ-9Bは、空軍用MQ-9とは異なり海上低空飛行が増えることから、海面監視センサー搭載の他、航空機の衝突防止装置の強化、機体表面への氷付着防止装置や塩害防止措置強化等の改善が施されており、豪州軍にも12機輸出されていると思います

それにしても、MQ-9B試験の目的を「有人機である対潜哨戒機P-1やP-3Cの任務代替に将来MQ-9Bを活用できないかを確認し、哨戒機の機数や関連人員の削減が可能か検討するため」と、明確に打ち出している海上自衛隊は偉いです!

ついでに水上艦艇部隊にもその発想を横展開して頂き、更に航空自衛隊の戦闘機部隊にも教えてあげて頂きたいと思います。

米空軍MQ-9関連の記事

「小型ドローン射出しNet構成試験へ」→https://holylandtokyo.com/2023/09/26/5061/

「鹿屋に部隊編成とMQ-9の将来」→https://holylandtokyo.com/2022/10/27/3811/

「2022年秋に日本に配備!?」→https://holylandtokyo.com/2022/08/08/3538/

「一般公道で離発着訓練」→https://holylandtokyo.com/2022/07/12/3426/

「4大研究機関が継続活用要望」→https://holylandtokyo.com/2021/11/29/2464/

「2回目の対中国応用演習」→https://holylandtokyo.com/2021/05/01/211/

「本格紛争用に約1/4を改修&延命へ」→https://holylandtokyo.com/2021/04/28/118/

「JDAM完成弾運搬役も」→https://holylandtokyo.com/2021/03/09/156/

「無人機MQ-9の対中国海上作戦への応用演習」→https://holylandtokyo.com/2020/10/02/424/

MQ-9Bについて

「豪州へ12機輸出承認」→https://holylandtokyo.com/2021/04/29/119/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

対潜哨戒機P-1やP-3Cの代替活用を目指して

海保や米空軍MQ-9の話題もご紹介

2月16日、木原防衛相が定例会見で、2023年5月から今年9月までの予定で海上自衛隊が青森県八戸基地で試験運用している1機の無人偵察機MQ-9B(Sea Guardian:米空軍が運用するMQ-9無人偵察攻撃機を、海洋監視用に改良した無人偵察機)について、今年7月から9月にかけ東シナ海での警戒監視飛行試験を3回計画していると明らかにしました

2月16日、木原防衛相が定例会見で、2023年5月から今年9月までの予定で海上自衛隊が青森県八戸基地で試験運用している1機の無人偵察機MQ-9B(Sea Guardian:米空軍が運用するMQ-9無人偵察攻撃機を、海洋監視用に改良した無人偵察機)について、今年7月から9月にかけ東シナ海での警戒監視飛行試験を3回計画していると明らかにしましたなお同機の東シナ海での試験は7~9月ですが、4月から事前に八戸から鹿児島県鹿屋基地に展開訓練等を行い、7月以降の本格展開訓練に向けた準備を行うとのことです

海上自衛隊は、有人機である対潜哨戒機P-1やP-3Cの任務代替に、将来MQ-9Bを活用できないかを確認するため、2023年5月からCo-Co方式(Company Owned Company Operated:民間企業General Atomics 社が保有する機体を同社が運航する海自初の方式)で試験運用しており、2024年9月までに2000時間の試験飛行を予定しているところです

海上自衛隊は、有人機である対潜哨戒機P-1やP-3Cの任務代替に、将来MQ-9Bを活用できないかを確認するため、2023年5月からCo-Co方式(Company Owned Company Operated:民間企業General Atomics 社が保有する機体を同社が運航する海自初の方式)で試験運用しており、2024年9月までに2000時間の試験飛行を予定しているところですあくまでCo-Co方式での「お試し使用」ですが、海自側が要求した飛行ルートを週2回ペース(1回に6~24時間連続飛行)で飛行し、飛行間に入手した各種センサー情報(センサーはRaytheon製:可視光&赤外線カメラ、海洋監視レーダー等)を海自側で確認して性能評価を行っているとのことです

これを契機に日本とかかわりのあるMQ-9運用についてご紹介すると、鹿屋基地では、2022年11月から「米空軍」のMQ-9部隊(8機で展開)が1年間の期間限定で配備され、東シナ海等を中心とした警戒監視飛行を行っていましたが、2023年10月13日に任務終了&移転式を行い、同年11月から(戦闘機F-15Cが帰国しつつある)沖縄の嘉手納基地で運用を開始しています

これを契機に日本とかかわりのあるMQ-9運用についてご紹介すると、鹿屋基地では、2022年11月から「米空軍」のMQ-9部隊(8機で展開)が1年間の期間限定で配備され、東シナ海等を中心とした警戒監視飛行を行っていましたが、2023年10月13日に任務終了&移転式を行い、同年11月から(戦闘機F-15Cが帰国しつつある)沖縄の嘉手納基地で運用を開始しています もう一つMQ-9B関連でご紹介すると、海上自衛隊に先立ち、海上保安庁が2機のMQ-9Bを2022年10月に同じ八戸基地に導入し、Coast Guard任務に本格活動を既に開始しています。現在八戸基地内に設置されたMQ-9B運用管制センターであるSGOP(Sea Guardian Operation Center)は、海保用と海自用に区分されていますが、同じ建物内でGA社の操縦スタッフと海保と海自の運用統制&センサーモニター要員が同機の運航を行っているとのことです

もう一つMQ-9B関連でご紹介すると、海上自衛隊に先立ち、海上保安庁が2機のMQ-9Bを2022年10月に同じ八戸基地に導入し、Coast Guard任務に本格活動を既に開始しています。現在八戸基地内に設置されたMQ-9B運用管制センターであるSGOP(Sea Guardian Operation Center)は、海保用と海自用に区分されていますが、同じ建物内でGA社の操縦スタッフと海保と海自の運用統制&センサーモニター要員が同機の運航を行っているとのことです/////////////////////////////////////////////

MQ-9は、元々米空軍が中東での対テロ作戦を念頭に330機以上を導入し、偵察と攻撃任務に大活躍した機体ですが、対テロ作戦への米軍関与の低下と本格紛争では使用しにくいMQ-9の脆弱性もあり、現在は280機ほどに保有数が減少していますが、何とか対中国作戦にも通信中継や特殊作戦用で活用できないか模索が続いているところです

海洋監視用に改修されたMQ-9Bは、空軍用MQ-9とは異なり海上低空飛行が増えることから、海面監視センサー搭載の他、航空機の衝突防止装置の強化、機体表面への氷付着防止装置や塩害防止措置強化等の改善が施されており、豪州軍にも12機輸出されていると思います

海洋監視用に改修されたMQ-9Bは、空軍用MQ-9とは異なり海上低空飛行が増えることから、海面監視センサー搭載の他、航空機の衝突防止装置の強化、機体表面への氷付着防止装置や塩害防止措置強化等の改善が施されており、豪州軍にも12機輸出されていると思いますそれにしても、MQ-9B試験の目的を「有人機である対潜哨戒機P-1やP-3Cの任務代替に将来MQ-9Bを活用できないかを確認し、哨戒機の機数や関連人員の削減が可能か検討するため」と、明確に打ち出している海上自衛隊は偉いです!

ついでに水上艦艇部隊にもその発想を横展開して頂き、更に航空自衛隊の戦闘機部隊にも教えてあげて頂きたいと思います。

米空軍MQ-9関連の記事

「小型ドローン射出しNet構成試験へ」→https://holylandtokyo.com/2023/09/26/5061/

「鹿屋に部隊編成とMQ-9の将来」→https://holylandtokyo.com/2022/10/27/3811/

「2022年秋に日本に配備!?」→https://holylandtokyo.com/2022/08/08/3538/

「一般公道で離発着訓練」→https://holylandtokyo.com/2022/07/12/3426/

「4大研究機関が継続活用要望」→https://holylandtokyo.com/2021/11/29/2464/

「2回目の対中国応用演習」→https://holylandtokyo.com/2021/05/01/211/

「本格紛争用に約1/4を改修&延命へ」→https://holylandtokyo.com/2021/04/28/118/

「JDAM完成弾運搬役も」→https://holylandtokyo.com/2021/03/09/156/

「無人機MQ-9の対中国海上作戦への応用演習」→https://holylandtokyo.com/2020/10/02/424/

MQ-9Bについて

「豪州へ12機輸出承認」→https://holylandtokyo.com/2021/04/29/119/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

米陸軍迷走:3千億円投入済のヘリFARA開発中止 [Joint・統合参謀本部]

今年後半に候補2機種の攻撃&偵察ヘリ飛行評価予定も

もう有人機偵察中心の時代ではない・ウの教訓から

過去10年で最大の開発中止案件に

同時に旧式の現有無人機2機種2万機破棄、新型HH60Vも導入中止

UH-60s, AH-64エンジン更新も停止

現有Black Hawks M型とCH-47F Block II、FLRAAに集中

2月8日、米陸軍がなんと、過去約20年に渡り運用構想や要求性能を練り、2回にわたり企業提案募集やプロトタイプ製造に進みながら計画中断を繰り返し、2018年から3回目のトライとして3000億円を投入して2企業2機種のプロトタイプを製造して今年飛行評価テストを行う予定だった将来偵察攻撃ヘリFARA計画(Future Attack Reconnaissance Aircraft)を、ウクライナの教訓や無人機や宇宙アセットの偵察能力向上を背景に中止すると発表しました

2月8日、米陸軍がなんと、過去約20年に渡り運用構想や要求性能を練り、2回にわたり企業提案募集やプロトタイプ製造に進みながら計画中断を繰り返し、2018年から3回目のトライとして3000億円を投入して2企業2機種のプロトタイプを製造して今年飛行評価テストを行う予定だった将来偵察攻撃ヘリFARA計画(Future Attack Reconnaissance Aircraft)を、ウクライナの教訓や無人機や宇宙アセットの偵察能力向上を背景に中止すると発表しました

また同時に米陸軍は、現有のUH60やCH47ヘリの能力向上機導入計画や、UH60やAH64アパッチヘリの能力向上エンジン導入計画の中止または停止、更に陳腐化から本格紛争用には不十分として現有の小型無人機ShadowやRavenを計2万機破棄するなど、無人機等の最新技術を生かしつつ、厳しい予算化で実現可能な能力向上策を追求すると明らかにしました

まんぐーすは米陸軍の決定を評価したいと思いますが、2022年12月に機種選定が難産の末に終了した2000機のUH60後継機で「米陸軍で過去40年間で最大のヘリ調達案件」「米陸軍航空部隊の歴史上、最も大規模で複雑な機種選定であった」と陸軍が表現したFLRAA(Future Long-Range Assault Aircraft)選定でも露呈した、「対中国等本格紛争での米陸軍の役割や任務の迷走」問題が再び顕在化したといって良いでしょう

まんぐーすは米陸軍の決定を評価したいと思いますが、2022年12月に機種選定が難産の末に終了した2000機のUH60後継機で「米陸軍で過去40年間で最大のヘリ調達案件」「米陸軍航空部隊の歴史上、最も大規模で複雑な機種選定であった」と陸軍が表現したFLRAA(Future Long-Range Assault Aircraft)選定でも露呈した、「対中国等本格紛争での米陸軍の役割や任務の迷走」問題が再び顕在化したといって良いでしょう

以下では、FARA構想の過去約20年間のグダグダや今回の中止決定に関する米陸軍の説明等を、2月9日付Defense-Newsからご紹介いたします

FARA検討のグダグダ経緯

●ベトナム戦争時に偵察&攻撃任務になっていたOH-58 Kiowaが退役後、陸軍は任務の重要性を強調しつつもその後継機を決められず、性能的にはToo MuchなAH64アパッチに担わせてきた

●ベトナム戦争時に偵察&攻撃任務になっていたOH-58 Kiowaが退役後、陸軍は任務の重要性を強調しつつもその後継機を決められず、性能的にはToo MuchなAH64アパッチに担わせてきた

●この状況を打開するため、21世紀に入って陸軍は「Comanche program」を立ち上げ、1兆円以上を投入して2企業に2つのプロトタイプ製造までさせたが、うまくいかず2004年に計画を中止。更に4年後の2008年にも仕切り直して進めた「Armed Reconnaissance Helicopter」計画を再び中止

●その後陸軍は、既存の商用ヘリから偵察任務ヘリ(commercial off-the-shelf aircraft)から選定することを試み、複数の提案機の飛行評価「fly-off」まで行ったが、最終的に2013年に所望の性能を持つ機体が見つからなかったとして計画をまたも中止

●2018年、陸軍は新設した将来検討専門組織「Army Futures Command」にFARA構想推進を託し、鳴り物入りで「高価装備品の新たな調達モデルの見本を示す」と豪語して2030年までに部隊導入すると宣言してプロジェクトを開始し、これまでに約3000億円を使用し、今後5年間で更に7400億円の予算計画を立て、今年2機種のプロトタイプ(Bell TextronとLockheed Martin Sikorsky)の飛行評価を予定していた

今回のFARA計画中止の理由

●FARA計画の責任者であるJames Rainey陸軍大将は、「この決定は失敗を意味するものではなく、ヘリ近代化計画のオーバーホールを通じて、より大きな進歩を目指すものだ」と語り、「ウクライナの教訓や、無人機や宇宙センサーの技術的成熟や急速な普及に伴い、高性能な装備が安価に導入可能となってきている事などを踏まえ、偵察攻撃任務を有人ヘリだけに頼るのではなく、有人機と無人アセットの融合をどうすべきか考えることが重要」だとFARA中止の背景に言及

●FARA計画の責任者であるJames Rainey陸軍大将は、「この決定は失敗を意味するものではなく、ヘリ近代化計画のオーバーホールを通じて、より大きな進歩を目指すものだ」と語り、「ウクライナの教訓や、無人機や宇宙センサーの技術的成熟や急速な普及に伴い、高性能な装備が安価に導入可能となってきている事などを踏まえ、偵察攻撃任務を有人ヘリだけに頼るのではなく、有人機と無人アセットの融合をどうすべきか考えることが重要」だとFARA中止の背景に言及

●さらに踏み込んで同大将は、「ウクライナでの戦いの様相に米陸軍は影響を受けた。航空偵察は根本的に変化したのだ。無人機搭載のセンサーや兵器、そして軌道上の衛星は、より広範囲をカバーして活用が容易になり、かつてないほど急速にコストも低下している」とも表現

●そして3000億円を投入したFARA計画については、「これまでの成果を他のプログラムで利活用可能にするため、2024年度末までに開発技術等を取りまとめて終結させる」と説明

今後の米陸軍ヘリへの投資方向性

●FARA中止によりどの程度の資源が陸軍ヘリ全体や航空偵察任務に再投資可能かは判然としないが、米陸軍は高性能で残存性が高く、人命への懸念が少ない無人偵察機開発により大きな投資をし、2022年に契約した「Jump20 System」に加え、更に2023年9月には5社の候補提案から2社に絞り、現在は2025年度中に部隊配備開始ができるようにプロトタイプ製造段階にある

●FARA中止によりどの程度の資源が陸軍ヘリ全体や航空偵察任務に再投資可能かは判然としないが、米陸軍は高性能で残存性が高く、人命への懸念が少ない無人偵察機開発により大きな投資をし、2022年に契約した「Jump20 System」に加え、更に2023年9月には5社の候補提案から2社に絞り、現在は2025年度中に部隊配備開始ができるようにプロトタイプ製造段階にある

●垂直離着陸型の有人機開発がFLRAA1機種のみになった現状から、現有ヘリUH60やCH47への投資方向も大きく変更。UH60L型の後継として開発中のV型については、コストアップでL型更新に15年以上必要な見通しとなっているため、V型開発を中止し、現有で最新型のM型を継続製造してL型の後継とする

●FLRAAやFARA計画推進予算確保のため、2018年にCH-47F Block IIの正規部隊への導入を見送ったが、この決定を見直し正式に量産体制に入る

●FLRAAやFARA計画推進予算確保のため、2018年にCH-47F Block IIの正規部隊への導入を見送ったが、この決定を見直し正式に量産体制に入る

●また陸軍は、FARAやUH60やAH64用を想定した6種類の次世代エンジンを現在テスト中で、更に5月には追加で2つのエンジンがUH60での試験を予定しているが、既に数年の遅れが出ているこれらエンジンの本格調達は無期限延期する

●以前から性能の陳腐化等から本格紛争での能力発揮が疑問視されていた、約570機保有の小型無人機Shadowと約19000機保有のRavenについてはこれを全廃し、本格紛争を生き延びて任務遂行可能な高性能将来無人機FTUAS導入に注力する

///////////////////////////////////////////

2022年12月、FLRAA(Future Long-Range Assault Aircraft)をBell社のティルロータ型「V-280 Valor」に決定した後から、米陸軍は何度となく、議会やメディアや専門家から、FLRAAとFARAを同時推進は可能なのかと繰り返し問われ続け、そのたびに「可能か否かの問題ではなく、必要不可欠な避けられない調達案件だ」と浪花節説明してきたわけですが、ついにウクライナの現実や予算の現実を直視し、大幅方針転換に踏み切った模様です

2022年12月、FLRAA(Future Long-Range Assault Aircraft)をBell社のティルロータ型「V-280 Valor」に決定した後から、米陸軍は何度となく、議会やメディアや専門家から、FLRAAとFARAを同時推進は可能なのかと繰り返し問われ続け、そのたびに「可能か否かの問題ではなく、必要不可欠な避けられない調達案件だ」と浪花節説明してきたわけですが、ついにウクライナの現実や予算の現実を直視し、大幅方針転換に踏み切った模様です

これが世界の軍隊における、ウクライナ教訓を反映した各種方針や構想の大転換の「呼び水」になるような気がします。もちろん陸軍だけでなく、空軍戦闘機もそうだと思いますし、対中国最前線の自衛隊への風当たりもつようくなろうと予想いたします

40年間決められなかった米陸軍がやっと・・・

「Black Hawk 2000機の後継FLRAA選定」→https://holylandtokyo.com/2022/12/09/4043/

「陸軍UH-60後継の選定開始」→https://holylandtokyo.com/2021/07/16/2009/

「米陸軍ヘリは無人化でなく自動化推進!?」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-10-11

「UH-60後継を意識した候補機開発」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2018-06-16

対中国を想定した太平洋陸軍の演習

「対中国で分散作戦演習JPMRC」→https://holylandtokyo.com/2022/11/14/3900/

米陸軍ウクライナの教訓

「米陸軍は2024年に部隊の大幅削減含む改編不可避」→https://holylandtokyo.com/2024/01/04/5394/

「米陸軍が評価中の様々な教訓」→https://holylandtokyo.com/2023/10/13/5129/

「22年6月:米陸軍首脳が教訓を」→https://holylandtokyo.com/2022/06/01/3245

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

もう有人機偵察中心の時代ではない・ウの教訓から

過去10年で最大の開発中止案件に

同時に旧式の現有無人機2機種2万機破棄、新型HH60Vも導入中止

UH-60s, AH-64エンジン更新も停止

現有Black Hawks M型とCH-47F Block II、FLRAAに集中

2月8日、米陸軍がなんと、過去約20年に渡り運用構想や要求性能を練り、2回にわたり企業提案募集やプロトタイプ製造に進みながら計画中断を繰り返し、2018年から3回目のトライとして3000億円を投入して2企業2機種のプロトタイプを製造して今年飛行評価テストを行う予定だった将来偵察攻撃ヘリFARA計画(Future Attack Reconnaissance Aircraft)を、ウクライナの教訓や無人機や宇宙アセットの偵察能力向上を背景に中止すると発表しました

2月8日、米陸軍がなんと、過去約20年に渡り運用構想や要求性能を練り、2回にわたり企業提案募集やプロトタイプ製造に進みながら計画中断を繰り返し、2018年から3回目のトライとして3000億円を投入して2企業2機種のプロトタイプを製造して今年飛行評価テストを行う予定だった将来偵察攻撃ヘリFARA計画(Future Attack Reconnaissance Aircraft)を、ウクライナの教訓や無人機や宇宙アセットの偵察能力向上を背景に中止すると発表しましたまた同時に米陸軍は、現有のUH60やCH47ヘリの能力向上機導入計画や、UH60やAH64アパッチヘリの能力向上エンジン導入計画の中止または停止、更に陳腐化から本格紛争用には不十分として現有の小型無人機ShadowやRavenを計2万機破棄するなど、無人機等の最新技術を生かしつつ、厳しい予算化で実現可能な能力向上策を追求すると明らかにしました

まんぐーすは米陸軍の決定を評価したいと思いますが、2022年12月に機種選定が難産の末に終了した2000機のUH60後継機で「米陸軍で過去40年間で最大のヘリ調達案件」「米陸軍航空部隊の歴史上、最も大規模で複雑な機種選定であった」と陸軍が表現したFLRAA(Future Long-Range Assault Aircraft)選定でも露呈した、「対中国等本格紛争での米陸軍の役割や任務の迷走」問題が再び顕在化したといって良いでしょう

まんぐーすは米陸軍の決定を評価したいと思いますが、2022年12月に機種選定が難産の末に終了した2000機のUH60後継機で「米陸軍で過去40年間で最大のヘリ調達案件」「米陸軍航空部隊の歴史上、最も大規模で複雑な機種選定であった」と陸軍が表現したFLRAA(Future Long-Range Assault Aircraft)選定でも露呈した、「対中国等本格紛争での米陸軍の役割や任務の迷走」問題が再び顕在化したといって良いでしょう以下では、FARA構想の過去約20年間のグダグダや今回の中止決定に関する米陸軍の説明等を、2月9日付Defense-Newsからご紹介いたします

FARA検討のグダグダ経緯

●ベトナム戦争時に偵察&攻撃任務になっていたOH-58 Kiowaが退役後、陸軍は任務の重要性を強調しつつもその後継機を決められず、性能的にはToo MuchなAH64アパッチに担わせてきた

●ベトナム戦争時に偵察&攻撃任務になっていたOH-58 Kiowaが退役後、陸軍は任務の重要性を強調しつつもその後継機を決められず、性能的にはToo MuchなAH64アパッチに担わせてきた●この状況を打開するため、21世紀に入って陸軍は「Comanche program」を立ち上げ、1兆円以上を投入して2企業に2つのプロトタイプ製造までさせたが、うまくいかず2004年に計画を中止。更に4年後の2008年にも仕切り直して進めた「Armed Reconnaissance Helicopter」計画を再び中止

●その後陸軍は、既存の商用ヘリから偵察任務ヘリ(commercial off-the-shelf aircraft)から選定することを試み、複数の提案機の飛行評価「fly-off」まで行ったが、最終的に2013年に所望の性能を持つ機体が見つからなかったとして計画をまたも中止

●2018年、陸軍は新設した将来検討専門組織「Army Futures Command」にFARA構想推進を託し、鳴り物入りで「高価装備品の新たな調達モデルの見本を示す」と豪語して2030年までに部隊導入すると宣言してプロジェクトを開始し、これまでに約3000億円を使用し、今後5年間で更に7400億円の予算計画を立て、今年2機種のプロトタイプ(Bell TextronとLockheed Martin Sikorsky)の飛行評価を予定していた

今回のFARA計画中止の理由

●FARA計画の責任者であるJames Rainey陸軍大将は、「この決定は失敗を意味するものではなく、ヘリ近代化計画のオーバーホールを通じて、より大きな進歩を目指すものだ」と語り、「ウクライナの教訓や、無人機や宇宙センサーの技術的成熟や急速な普及に伴い、高性能な装備が安価に導入可能となってきている事などを踏まえ、偵察攻撃任務を有人ヘリだけに頼るのではなく、有人機と無人アセットの融合をどうすべきか考えることが重要」だとFARA中止の背景に言及

●FARA計画の責任者であるJames Rainey陸軍大将は、「この決定は失敗を意味するものではなく、ヘリ近代化計画のオーバーホールを通じて、より大きな進歩を目指すものだ」と語り、「ウクライナの教訓や、無人機や宇宙センサーの技術的成熟や急速な普及に伴い、高性能な装備が安価に導入可能となってきている事などを踏まえ、偵察攻撃任務を有人ヘリだけに頼るのではなく、有人機と無人アセットの融合をどうすべきか考えることが重要」だとFARA中止の背景に言及●さらに踏み込んで同大将は、「ウクライナでの戦いの様相に米陸軍は影響を受けた。航空偵察は根本的に変化したのだ。無人機搭載のセンサーや兵器、そして軌道上の衛星は、より広範囲をカバーして活用が容易になり、かつてないほど急速にコストも低下している」とも表現

●そして3000億円を投入したFARA計画については、「これまでの成果を他のプログラムで利活用可能にするため、2024年度末までに開発技術等を取りまとめて終結させる」と説明

今後の米陸軍ヘリへの投資方向性

●FARA中止によりどの程度の資源が陸軍ヘリ全体や航空偵察任務に再投資可能かは判然としないが、米陸軍は高性能で残存性が高く、人命への懸念が少ない無人偵察機開発により大きな投資をし、2022年に契約した「Jump20 System」に加え、更に2023年9月には5社の候補提案から2社に絞り、現在は2025年度中に部隊配備開始ができるようにプロトタイプ製造段階にある

●FARA中止によりどの程度の資源が陸軍ヘリ全体や航空偵察任務に再投資可能かは判然としないが、米陸軍は高性能で残存性が高く、人命への懸念が少ない無人偵察機開発により大きな投資をし、2022年に契約した「Jump20 System」に加え、更に2023年9月には5社の候補提案から2社に絞り、現在は2025年度中に部隊配備開始ができるようにプロトタイプ製造段階にある●垂直離着陸型の有人機開発がFLRAA1機種のみになった現状から、現有ヘリUH60やCH47への投資方向も大きく変更。UH60L型の後継として開発中のV型については、コストアップでL型更新に15年以上必要な見通しとなっているため、V型開発を中止し、現有で最新型のM型を継続製造してL型の後継とする

●FLRAAやFARA計画推進予算確保のため、2018年にCH-47F Block IIの正規部隊への導入を見送ったが、この決定を見直し正式に量産体制に入る

●FLRAAやFARA計画推進予算確保のため、2018年にCH-47F Block IIの正規部隊への導入を見送ったが、この決定を見直し正式に量産体制に入る●また陸軍は、FARAやUH60やAH64用を想定した6種類の次世代エンジンを現在テスト中で、更に5月には追加で2つのエンジンがUH60での試験を予定しているが、既に数年の遅れが出ているこれらエンジンの本格調達は無期限延期する

●以前から性能の陳腐化等から本格紛争での能力発揮が疑問視されていた、約570機保有の小型無人機Shadowと約19000機保有のRavenについてはこれを全廃し、本格紛争を生き延びて任務遂行可能な高性能将来無人機FTUAS導入に注力する

///////////////////////////////////////////

2022年12月、FLRAA(Future Long-Range Assault Aircraft)をBell社のティルロータ型「V-280 Valor」に決定した後から、米陸軍は何度となく、議会やメディアや専門家から、FLRAAとFARAを同時推進は可能なのかと繰り返し問われ続け、そのたびに「可能か否かの問題ではなく、必要不可欠な避けられない調達案件だ」と浪花節説明してきたわけですが、ついにウクライナの現実や予算の現実を直視し、大幅方針転換に踏み切った模様です

2022年12月、FLRAA(Future Long-Range Assault Aircraft)をBell社のティルロータ型「V-280 Valor」に決定した後から、米陸軍は何度となく、議会やメディアや専門家から、FLRAAとFARAを同時推進は可能なのかと繰り返し問われ続け、そのたびに「可能か否かの問題ではなく、必要不可欠な避けられない調達案件だ」と浪花節説明してきたわけですが、ついにウクライナの現実や予算の現実を直視し、大幅方針転換に踏み切った模様ですこれが世界の軍隊における、ウクライナ教訓を反映した各種方針や構想の大転換の「呼び水」になるような気がします。もちろん陸軍だけでなく、空軍戦闘機もそうだと思いますし、対中国最前線の自衛隊への風当たりもつようくなろうと予想いたします

40年間決められなかった米陸軍がやっと・・・

「Black Hawk 2000機の後継FLRAA選定」→https://holylandtokyo.com/2022/12/09/4043/

「陸軍UH-60後継の選定開始」→https://holylandtokyo.com/2021/07/16/2009/

「米陸軍ヘリは無人化でなく自動化推進!?」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-10-11

「UH-60後継を意識した候補機開発」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2018-06-16

対中国を想定した太平洋陸軍の演習

「対中国で分散作戦演習JPMRC」→https://holylandtokyo.com/2022/11/14/3900/

米陸軍ウクライナの教訓

「米陸軍は2024年に部隊の大幅削減含む改編不可避」→https://holylandtokyo.com/2024/01/04/5394/

「米陸軍が評価中の様々な教訓」→https://holylandtokyo.com/2023/10/13/5129/

「22年6月:米陸軍首脳が教訓を」→https://holylandtokyo.com/2022/06/01/3245

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

辛口の国防省評価局が陸軍GPS改良品を高評価 [Joint・統合参謀本部]

GPS外情報と妨害下のGPS信号を融合して地上航法に

第1と第1.2世代を改良の第2世代DAPS GEN IIが高評価

先ず700台を米陸軍がTRX Systemsと21億円で契約済

2月7日付Defense-Newsは、米陸軍が妨害電波に脆弱なGPS地上航法装置の代替品(正確には改良&性能強化装置?)として、TRX Systems社(ACR Groupの配下企業)と検討してきた個人携帯型のDAPS(Dismounted Assured Positioning, Navigation and Timing System)に関し、辛口の厳しい評価で知られる米国防省のOT&E局(試験&評価局)が「最新GPS装置よりも優れ効果的だ」と今年1月の報告書で評価していると紹介しています

2月7日付Defense-Newsは、米陸軍が妨害電波に脆弱なGPS地上航法装置の代替品(正確には改良&性能強化装置?)として、TRX Systems社(ACR Groupの配下企業)と検討してきた個人携帯型のDAPS(Dismounted Assured Positioning, Navigation and Timing System)に関し、辛口の厳しい評価で知られる米国防省のOT&E局(試験&評価局)が「最新GPS装置よりも優れ効果的だ」と今年1月の報告書で評価していると紹介しています

DAPSの細部仕組みや性能をまんぐーすは把握していませんが、2023年4月12日付Defense-Newsの関連記事は、米陸軍とTRX Systems社との第2世代DAPS GEN II製造契約発表(23年4月11日)に際し、「米陸軍のDAPS開発責任者Mike Trzeciak氏が『(敵の妨害下でも、)軍事GPS信号にアクセスを確保し、更に他の航法技術から得た時刻等の関連情報と融合する技術を活用』」と説明した、と紹介しています

DAPSの細部仕組みや性能をまんぐーすは把握していませんが、2023年4月12日付Defense-Newsの関連記事は、米陸軍とTRX Systems社との第2世代DAPS GEN II製造契約発表(23年4月11日)に際し、「米陸軍のDAPS開発責任者Mike Trzeciak氏が『(敵の妨害下でも、)軍事GPS信号にアクセスを確保し、更に他の航法技術から得た時刻等の関連情報と融合する技術を活用』」と説明した、と紹介しています

米陸軍とTRX Systems社が何時頃からDAPS開発に着手したのか記事からは不明ですが、今回OT&E局(試験&評価局: Office of the Director of Operational Test and Evaluation)が高く評価した「第2世代DAPS GEN II」の前段階で、DAPSの第1と第1.2世代である「GEN Iや1.2」が2023年9月末までに数百台米陸軍内に試験配布され、現場からの「改善提案」を基に生まれたのが「DAPS GEN II」とのことです

米陸軍とTRX Systems社が何時頃からDAPS開発に着手したのか記事からは不明ですが、今回OT&E局(試験&評価局: Office of the Director of Operational Test and Evaluation)が高く評価した「第2世代DAPS GEN II」の前段階で、DAPSの第1と第1.2世代である「GEN Iや1.2」が2023年9月末までに数百台米陸軍内に試験配布され、現場からの「改善提案」を基に生まれたのが「DAPS GEN II」とのことです

米陸軍は昨年4月11日にTRX Systems社と約590億円の「DAPS GEN II」製造契約を結び、その中で初期納入700台分と関連支援サービスを約21.5億円で調達することになってる模様で、21.5億円を単純に700台で割ると、「DAPS GEN II」1台当たりの価格は約309万円と計算可能です

以前、米陸軍がGPS妨害対処訓練の一環として、スマホを使い慣れた世代の新兵教育の中で、GPSを使用しない「地図とコンパス」による地上航法訓練を取り入れ始めたところ、基本的な「地図とコンパス」航法をマスターできない不合格者が続出して対応に苦慮・・・とご紹介したことがありましたが、「DAPS GEN II」が救世主になれるのでしょうか?

以前、米陸軍がGPS妨害対処訓練の一環として、スマホを使い慣れた世代の新兵教育の中で、GPSを使用しない「地図とコンパス」による地上航法訓練を取り入れ始めたところ、基本的な「地図とコンパス」航法をマスターできない不合格者が続出して対応に苦慮・・・とご紹介したことがありましたが、「DAPS GEN II」が救世主になれるのでしょうか?

DAPSの細部仕組みや性能細部が不明ですが、チマチマとフォローしていきたいと思います

敵のGPS電波妨害対処訓練は若者には高いハードル

「米陸軍兵士がGPS無しの訓練に苦労」→https://holylandtokyo.com/2022/12/22/4077/

被害状況下での戦いを想定せよ

「陸軍兵士がGPS無し訓練に苦労」→https://holylandtokyo.com/2022/12/22/4077/

「基本的な防御手段を復習せよ」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-08-10

「米海軍将軍:妨害対処を徹底する」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-01-21

「空軍OBも被害対処を重視」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-09-23-1

「被害状況下で訓練を」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2012-10-23

本格紛争に向けた地上部隊の備え

「米陸軍が対中国の分散演習」→https://holylandtokyo.com/2022/11/14/3900/

「機動性&生存性の高い前線指揮所を」→https://holylandtokyo.com/2022/08/01/3519/

「米海兵隊が歩兵の多兵器習熟を試行中」→https://holylandtokyo.com/2021/05/07/1490/

「歩兵の多能兵士化を推進中」→https://holylandtokyo.com/2021/04/27/117/

「海兵隊で歩兵が砲兵を支援する新形態演習」→https://holylandtokyo.com/2021/04/15/107/

「米陸軍の前線電子戦部隊構想」→https://holylandtokyo.com/2021/03/11/158/

「米海兵隊は戦車部隊廃止へ」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-03-25

「無人機に偵察されたら」→https://holylandtokyo.com/2020/08/06/516/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

第1と第1.2世代を改良の第2世代DAPS GEN IIが高評価

先ず700台を米陸軍がTRX Systemsと21億円で契約済

2月7日付Defense-Newsは、米陸軍が妨害電波に脆弱なGPS地上航法装置の代替品(正確には改良&性能強化装置?)として、TRX Systems社(ACR Groupの配下企業)と検討してきた個人携帯型のDAPS(Dismounted Assured Positioning, Navigation and Timing System)に関し、辛口の厳しい評価で知られる米国防省のOT&E局(試験&評価局)が「最新GPS装置よりも優れ効果的だ」と今年1月の報告書で評価していると紹介しています

2月7日付Defense-Newsは、米陸軍が妨害電波に脆弱なGPS地上航法装置の代替品(正確には改良&性能強化装置?)として、TRX Systems社(ACR Groupの配下企業)と検討してきた個人携帯型のDAPS(Dismounted Assured Positioning, Navigation and Timing System)に関し、辛口の厳しい評価で知られる米国防省のOT&E局(試験&評価局)が「最新GPS装置よりも優れ効果的だ」と今年1月の報告書で評価していると紹介しています DAPSの細部仕組みや性能をまんぐーすは把握していませんが、2023年4月12日付Defense-Newsの関連記事は、米陸軍とTRX Systems社との第2世代DAPS GEN II製造契約発表(23年4月11日)に際し、「米陸軍のDAPS開発責任者Mike Trzeciak氏が『(敵の妨害下でも、)軍事GPS信号にアクセスを確保し、更に他の航法技術から得た時刻等の関連情報と融合する技術を活用』」と説明した、と紹介しています

DAPSの細部仕組みや性能をまんぐーすは把握していませんが、2023年4月12日付Defense-Newsの関連記事は、米陸軍とTRX Systems社との第2世代DAPS GEN II製造契約発表(23年4月11日)に際し、「米陸軍のDAPS開発責任者Mike Trzeciak氏が『(敵の妨害下でも、)軍事GPS信号にアクセスを確保し、更に他の航法技術から得た時刻等の関連情報と融合する技術を活用』」と説明した、と紹介しています 米陸軍とTRX Systems社が何時頃からDAPS開発に着手したのか記事からは不明ですが、今回OT&E局(試験&評価局: Office of the Director of Operational Test and Evaluation)が高く評価した「第2世代DAPS GEN II」の前段階で、DAPSの第1と第1.2世代である「GEN Iや1.2」が2023年9月末までに数百台米陸軍内に試験配布され、現場からの「改善提案」を基に生まれたのが「DAPS GEN II」とのことです

米陸軍とTRX Systems社が何時頃からDAPS開発に着手したのか記事からは不明ですが、今回OT&E局(試験&評価局: Office of the Director of Operational Test and Evaluation)が高く評価した「第2世代DAPS GEN II」の前段階で、DAPSの第1と第1.2世代である「GEN Iや1.2」が2023年9月末までに数百台米陸軍内に試験配布され、現場からの「改善提案」を基に生まれたのが「DAPS GEN II」とのことです米陸軍は昨年4月11日にTRX Systems社と約590億円の「DAPS GEN II」製造契約を結び、その中で初期納入700台分と関連支援サービスを約21.5億円で調達することになってる模様で、21.5億円を単純に700台で割ると、「DAPS GEN II」1台当たりの価格は約309万円と計算可能です

以前、米陸軍がGPS妨害対処訓練の一環として、スマホを使い慣れた世代の新兵教育の中で、GPSを使用しない「地図とコンパス」による地上航法訓練を取り入れ始めたところ、基本的な「地図とコンパス」航法をマスターできない不合格者が続出して対応に苦慮・・・とご紹介したことがありましたが、「DAPS GEN II」が救世主になれるのでしょうか?

以前、米陸軍がGPS妨害対処訓練の一環として、スマホを使い慣れた世代の新兵教育の中で、GPSを使用しない「地図とコンパス」による地上航法訓練を取り入れ始めたところ、基本的な「地図とコンパス」航法をマスターできない不合格者が続出して対応に苦慮・・・とご紹介したことがありましたが、「DAPS GEN II」が救世主になれるのでしょうか?DAPSの細部仕組みや性能細部が不明ですが、チマチマとフォローしていきたいと思います

敵のGPS電波妨害対処訓練は若者には高いハードル

「米陸軍兵士がGPS無しの訓練に苦労」→https://holylandtokyo.com/2022/12/22/4077/

被害状況下での戦いを想定せよ

「陸軍兵士がGPS無し訓練に苦労」→https://holylandtokyo.com/2022/12/22/4077/

「基本的な防御手段を復習せよ」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-08-10

「米海軍将軍:妨害対処を徹底する」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-01-21

「空軍OBも被害対処を重視」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-09-23-1

「被害状況下で訓練を」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2012-10-23

本格紛争に向けた地上部隊の備え

「米陸軍が対中国の分散演習」→https://holylandtokyo.com/2022/11/14/3900/

「機動性&生存性の高い前線指揮所を」→https://holylandtokyo.com/2022/08/01/3519/

「米海兵隊が歩兵の多兵器習熟を試行中」→https://holylandtokyo.com/2021/05/07/1490/

「歩兵の多能兵士化を推進中」→https://holylandtokyo.com/2021/04/27/117/

「海兵隊で歩兵が砲兵を支援する新形態演習」→https://holylandtokyo.com/2021/04/15/107/

「米陸軍の前線電子戦部隊構想」→https://holylandtokyo.com/2021/03/11/158/

「米海兵隊は戦車部隊廃止へ」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-03-25

「無人機に偵察されたら」→https://holylandtokyo.com/2020/08/06/516/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

太平洋軍司令官候補が議会で燃料と兵站の重要性を [Joint・統合参謀本部]

議会承認を得るため上院軍事委員会で所信を語る

空中給油や輸送コマンドとの連携兵站重視と

昨年6月には一時次の米海軍制服トップと報じられた方

2月1日、現在の米太平洋海軍司令官で、次のアジア太平洋軍司令官(正確にIndo-Pacific Command司令官)候補にノミネートされているSamuel J. Paparo Jr海軍大将が、上院軍事委員会で承認を得るための質疑に臨み、中国の台湾侵攻に関しては慎重な回答をしつつ、対中国作戦に向けては「more forward, more distributed posture:より前方に、より分散した戦力配備態勢で」との基本方針を語り、

2月1日、現在の米太平洋海軍司令官で、次のアジア太平洋軍司令官(正確にIndo-Pacific Command司令官)候補にノミネートされているSamuel J. Paparo Jr海軍大将が、上院軍事委員会で承認を得るための質疑に臨み、中国の台湾侵攻に関しては慎重な回答をしつつ、対中国作戦に向けては「more forward, more distributed posture:より前方に、より分散した戦力配備態勢で」との基本方針を語り、

更に脅威情勢に対応し、兵站支援面で「効率」より「効力効果:effectiveness」を重視した準備の必要性を主張し、具体的に西太平洋での燃料不足を取り上げ、空中給油能力の不足や無人空中給油機の開発の必要性を示唆するような発言までしています。また太平洋軍と輸送コマンドとのメジャーコマンド連携が極めて重要になるとも語っています

更に脅威情勢に対応し、兵站支援面で「効率」より「効力効果:effectiveness」を重視した準備の必要性を主張し、具体的に西太平洋での燃料不足を取り上げ、空中給油能力の不足や無人空中給油機の開発の必要性を示唆するような発言までしています。また太平洋軍と輸送コマンドとのメジャーコマンド連携が極めて重要になるとも語っています

まずはPaparo海軍大将のご経歴概要を

●1964年生まれ。米海軍士官学校出身「ではない」空母艦載戦闘機パイロットで、F-14やFA-18やF-15Cで飛行時間6千時間以上・着艦1100回以上のトップガンスクール出身者。

●海軍パイロットながら、米空軍戦闘機部隊への交換操縦者として空軍F-15C部隊に配属され、サウジに展開して実任務を遂行した経験もあるほか、米空軍指揮幕僚大学ACSCやAWCコースも履修し、空軍との人的つながりも太い

●横須賀配属空母のF-14操縦者として勤務を開始し、艦載機飛行隊長や空母航空団司令官や空母戦闘群司令官を歴任し、中東担当の第5艦隊司令官も務め、米中央軍海軍と米太平洋軍海軍司令官(現在ポスト)を経験している

●横須賀配属空母のF-14操縦者として勤務を開始し、艦載機飛行隊長や空母航空団司令官や空母戦闘群司令官を歴任し、中東担当の第5艦隊司令官も務め、米中央軍海軍と米太平洋軍海軍司令官(現在ポスト)を経験している

●統合職として、米中央軍の作戦部長(J3)経験のほか、珍しい職歴として、アフガニスタンの「Nuristan Province」復興担当指揮官として、米陸軍第10山岳師団第3旅団や第173空挺旅団と共に活動した経歴アリ

●何と言っても最近では、昨年6月12日に全米各種メディアが「次の米海軍制服トップ候補に国防長官がPaparo海軍大将を推薦」と複数の匿名海軍や国防省幹部の証言付きで報じながら、同7月21日には当初から大本命とされてきた女性のLisa Franchetti大将の正式候補推薦がバイデン大統領から発表されるとのドタバタに巻き込まれた人物

●何と言っても最近では、昨年6月12日に全米各種メディアが「次の米海軍制服トップ候補に国防長官がPaparo海軍大将を推薦」と複数の匿名海軍や国防省幹部の証言付きで報じながら、同7月21日には当初から大本命とされてきた女性のLisa Franchetti大将の正式候補推薦がバイデン大統領から発表されるとのドタバタに巻き込まれた人物

(太平洋海軍司令官が、一段上の太平洋軍司令官に就任するのは、現在のJohn Aquilino司令官など多くの実績があるルートであり、米空軍とのパイプもある点からも、順当で適切な人事だと上院でも全く反対意見はないようです)

Paparo海軍大将は議会で証言し・・・

●(中国による台湾侵攻の可能性について問われ、)習近平主席の考え方や行動予測は語れないが、中国が軍事力を背景に国境を再設定を狙い、復興主義者、修正主義者、拡張主義国家として侵略を拡大する大胆な動きを目にしており、ますます無秩序&混沌に向かう世界情勢を体感している

●(中国による台湾侵攻の可能性について問われ、)習近平主席の考え方や行動予測は語れないが、中国が軍事力を背景に国境を再設定を狙い、復興主義者、修正主義者、拡張主義国家として侵略を拡大する大胆な動きを目にしており、ますます無秩序&混沌に向かう世界情勢を体感している

●このような情勢を受け米太平洋軍は、「more forward, more distributed posture:より前方により分散した戦力配備態勢」に転換する必要がある

●またこのような体制と作戦運用を支えるため、「効率性efficiency」の原則を基に構築されてきた兵站態勢を、「効力効果effectiveness」の原則で再検討すべきと考えている

●(未だ要求性能を満たせない状態で正式運用を開始したKC-46空中給油機に対する評価と問われ、)統合戦闘力を発揮するうえで、ダイナミックに機動する必要がある航空作戦構想から、空中給油能力を懸念している。統合戦力として(空中給油のために)足の長い、無人の、multi-domain platformsが、作戦機と輸送機用に必要だ

●また(分散運用を支えるだけの)地域全体への燃料供給も極めて重要だ。抑止面で、競争面で、危機紛争対処面で、米輸送コマンドとのメジャーコマンド間協力(COCOM-to-COCOM relationship)が最も重要だ。2つのコマンドが常続的に顔を突き合わせるように作戦計画を煮詰め、有事に備えている

●また(分散運用を支えるだけの)地域全体への燃料供給も極めて重要だ。抑止面で、競争面で、危機紛争対処面で、米輸送コマンドとのメジャーコマンド間協力(COCOM-to-COCOM relationship)が最も重要だ。2つのコマンドが常続的に顔を突き合わせるように作戦計画を煮詰め、有事に備えている

(ご参考:昨年夏に、米本土とハワイ・グアム、豪州、日本の拠点を巻き込み、航空機70機と3000名以上が参加し、空軍輸送コマンドと米輸送コマンドが連携して史上最大のMobility Guardian演習が実施され、「more forward, more distributed posture」体制を支える準備が実施されている)

Samuel Paparo海軍大将の公式経歴

祖父・父も米海軍勤務の筋金入りです