米国防省がコロナ関連の誤情報への対処webサイト [エスパー国防長官]

3月25日に開設:Q&A形式で

「戦争」時に執るべき有事広報の事例として

3月25日、米国防省報道官が会見し、コロナウイルス(COVID-19)に関する国防省や米軍の活動に対する間違った「うわさ」や「誤情報」を打ち消す(dispel)ため、国防省webサイト内に特別のページを立ち上げたと発表しました

3月25日、米国防省報道官が会見し、コロナウイルス(COVID-19)に関する国防省や米軍の活動に対する間違った「うわさ」や「誤情報」を打ち消す(dispel)ため、国防省webサイト内に特別のページを立ち上げたと発表しました

この特設ページは「Coronavirus: Rumor Control」と名づけられ、「国家的な危機に直面して、誤った情報が容易に流布する下地があることから、事実とうわさを正しく識別することが重要」との観点から、「信頼できる機関から情報を入手することにより、うわさや誤情報の拡散をストップする」ために開設したとその主旨を記しています。

この特設ページは「Coronavirus: Rumor Control」と名づけられ、「国家的な危機に直面して、誤った情報が容易に流布する下地があることから、事実とうわさを正しく識別することが重要」との観点から、「信頼できる機関から情報を入手することにより、うわさや誤情報の拡散をストップする」ために開設したとその主旨を記しています。

同ページでは、「米国政府」や「CDC:疾病対策センター」の関連webサイトを紹介すると共に、米国防省関連を中心に、「デマ」や「誤情報」の拡大が見られる代表的な約20項目について、Q&A方式で正しい情報を紹介しています

代表的な「Q」をあげると・・・

●米国は(軍がコントロールする)戒厳令下にある

これは間違い。米国政府が軍を指揮下に対応している

●動員された州軍は連邦政府の指揮下にある

これも間違い。各州知事が各州軍を必要に応じ動員して対応している

●NYとLAに向かう米海軍の病院船は一般患者診療を受け付ける

間違い。医療機関が選別した特別な処置が必要な患者を受け入れる

●このウイルスは、米軍が中国に持ち込んだものである

米国政府は、中国が感染開始初期段階で中国が適切に対応せず、また感染拡大状況についての正確な情報を提供しないことを厳しく非難している。

27日付Military.com記事によれば

●25日、米国防省のAlyssa Farah報道官は、「国家的危機状態に際し、透明性を高くし、誤った情報の拡散防止を図る必要がある」、「国防長官や統合参謀本部議長らが、24日に国民向けの情報提供会見(town hall)を行ったりしているが、信頼できるソースへのアクセスが重要である」と述べ、

●25日、米国防省のAlyssa Farah報道官は、「国家的危機状態に際し、透明性を高くし、誤った情報の拡散防止を図る必要がある」、「国防長官や統合参謀本部議長らが、24日に国民向けの情報提供会見(town hall)を行ったりしているが、信頼できるソースへのアクセスが重要である」と述べ、

●「先週米国防省は、中国政府高官による、米軍兵士が中国にコロナウイルスを持ち込んだとの濡れ衣に反論したが、この混乱に乗じ、これ以外にも様々な誤情報や作為的誤情報が流布し始めている。我々は、同盟国であろうと敵対国であろうと、世界と共に透明性高くありたいと考える一方で、誤った情報に対しては断固として対抗していく」と特設webサイト解説の背景を説明した

●また同報道官は、国民の間に広まりつつある代表的な誤情報に対応し、「我々は(軍が社会を統制する)戒厳令に向かってはいない。また州軍は、各州内の様々な施設や場所で、ドライブするーウイルス検査や弱者への食料配送、州知事の計画に基づいた各種対策に従事しているが、あくまで本来の指揮系統である州知事の命を受け活動している」と強調した

●更に報道官は、「国家封鎖や国家規模での隔離(national lockdownやnational quarantine)が指示されたわけではない」ことを強調した

///////////////////////////////////////////////////

米国防省が開設した誤情報・噂対処webページ

「Coronavirus: Rumor Control」

→https://www.defense.gov/Explore/Spotlight/Coronavirus/Rumor-Control/

米国内の様子はよく判りませんが、1週間で感染者が50倍以上になった社会の混乱は押して知るべきでしょう。比較的まだ被害の少ない日本でも、左翼がSNSやメディアを通じて注目集めのために撒き散らす情報や主張には、凶器(狂気)のようなものまで感じます

米国内の様子はよく判りませんが、1週間で感染者が50倍以上になった社会の混乱は押して知るべきでしょう。比較的まだ被害の少ない日本でも、左翼がSNSやメディアを通じて注目集めのために撒き散らす情報や主張には、凶器(狂気)のようなものまで感じます

日本で有事の際の真の敵は、内なる左翼ではないかとしみじみ思う今日この頃ですので、米国防省の有事における一般広報の動きとして参考に致しましょう。

もう少し、映像やわかりやすいイラストなど使用すると良いと思いますが・・・。今後改善されていくのでしょう・・・

中国資本のハイテク企業への浸潤を警戒

「米国防次官が緊急会見で懸念を」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-03-26

米国防省や米軍のコロナ対策・影響まとめ

(随時更新・追記しています)

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-03-19

「戦争」時に執るべき有事広報の事例として

3月25日、米国防省報道官が会見し、コロナウイルス(COVID-19)に関する国防省や米軍の活動に対する間違った「うわさ」や「誤情報」を打ち消す(dispel)ため、国防省webサイト内に特別のページを立ち上げたと発表しました

3月25日、米国防省報道官が会見し、コロナウイルス(COVID-19)に関する国防省や米軍の活動に対する間違った「うわさ」や「誤情報」を打ち消す(dispel)ため、国防省webサイト内に特別のページを立ち上げたと発表しました この特設ページは「Coronavirus: Rumor Control」と名づけられ、「国家的な危機に直面して、誤った情報が容易に流布する下地があることから、事実とうわさを正しく識別することが重要」との観点から、「信頼できる機関から情報を入手することにより、うわさや誤情報の拡散をストップする」ために開設したとその主旨を記しています。

この特設ページは「Coronavirus: Rumor Control」と名づけられ、「国家的な危機に直面して、誤った情報が容易に流布する下地があることから、事実とうわさを正しく識別することが重要」との観点から、「信頼できる機関から情報を入手することにより、うわさや誤情報の拡散をストップする」ために開設したとその主旨を記しています。同ページでは、「米国政府」や「CDC:疾病対策センター」の関連webサイトを紹介すると共に、米国防省関連を中心に、「デマ」や「誤情報」の拡大が見られる代表的な約20項目について、Q&A方式で正しい情報を紹介しています

代表的な「Q」をあげると・・・

●米国は(軍がコントロールする)戒厳令下にある

これは間違い。米国政府が軍を指揮下に対応している

●動員された州軍は連邦政府の指揮下にある

これも間違い。各州知事が各州軍を必要に応じ動員して対応している

●NYとLAに向かう米海軍の病院船は一般患者診療を受け付ける

間違い。医療機関が選別した特別な処置が必要な患者を受け入れる

●このウイルスは、米軍が中国に持ち込んだものである

米国政府は、中国が感染開始初期段階で中国が適切に対応せず、また感染拡大状況についての正確な情報を提供しないことを厳しく非難している。

27日付Military.com記事によれば

●25日、米国防省のAlyssa Farah報道官は、「国家的危機状態に際し、透明性を高くし、誤った情報の拡散防止を図る必要がある」、「国防長官や統合参謀本部議長らが、24日に国民向けの情報提供会見(town hall)を行ったりしているが、信頼できるソースへのアクセスが重要である」と述べ、

●25日、米国防省のAlyssa Farah報道官は、「国家的危機状態に際し、透明性を高くし、誤った情報の拡散防止を図る必要がある」、「国防長官や統合参謀本部議長らが、24日に国民向けの情報提供会見(town hall)を行ったりしているが、信頼できるソースへのアクセスが重要である」と述べ、●「先週米国防省は、中国政府高官による、米軍兵士が中国にコロナウイルスを持ち込んだとの濡れ衣に反論したが、この混乱に乗じ、これ以外にも様々な誤情報や作為的誤情報が流布し始めている。我々は、同盟国であろうと敵対国であろうと、世界と共に透明性高くありたいと考える一方で、誤った情報に対しては断固として対抗していく」と特設webサイト解説の背景を説明した

●また同報道官は、国民の間に広まりつつある代表的な誤情報に対応し、「我々は(軍が社会を統制する)戒厳令に向かってはいない。また州軍は、各州内の様々な施設や場所で、ドライブするーウイルス検査や弱者への食料配送、州知事の計画に基づいた各種対策に従事しているが、あくまで本来の指揮系統である州知事の命を受け活動している」と強調した

●更に報道官は、「国家封鎖や国家規模での隔離(national lockdownやnational quarantine)が指示されたわけではない」ことを強調した

///////////////////////////////////////////////////

米国防省が開設した誤情報・噂対処webページ

「Coronavirus: Rumor Control」

→https://www.defense.gov/Explore/Spotlight/Coronavirus/Rumor-Control/

米国内の様子はよく判りませんが、1週間で感染者が50倍以上になった社会の混乱は押して知るべきでしょう。比較的まだ被害の少ない日本でも、左翼がSNSやメディアを通じて注目集めのために撒き散らす情報や主張には、凶器(狂気)のようなものまで感じます

米国内の様子はよく判りませんが、1週間で感染者が50倍以上になった社会の混乱は押して知るべきでしょう。比較的まだ被害の少ない日本でも、左翼がSNSやメディアを通じて注目集めのために撒き散らす情報や主張には、凶器(狂気)のようなものまで感じます日本で有事の際の真の敵は、内なる左翼ではないかとしみじみ思う今日この頃ですので、米国防省の有事における一般広報の動きとして参考に致しましょう。

もう少し、映像やわかりやすいイラストなど使用すると良いと思いますが・・・。今後改善されていくのでしょう・・・

中国資本のハイテク企業への浸潤を警戒

「米国防次官が緊急会見で懸念を」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-03-26

米国防省や米軍のコロナ対策・影響まとめ

(随時更新・追記しています)

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-03-19

艦長を更迭した海軍長官も辞任:アジア展開中の米空母がコロナで [Joint・統合参謀本部]

3月30日、空母艦長が指揮系統だけでなく、海軍内に広くコロナ感染の窮状と海軍による支援不足を訴えるレターを送る。すぐさまメディアにリークされる

4月2日、海軍長官が空母艦長を更迭。空母を去る艦長を乗員が大声援で讃え見送る映像がSNS上で拡散

その後、海軍長官が同空母を訪問し、艦内放送で、前艦長の行為に過ちがあったことや、艦内の様子をメディアに漏らす行為を慎めと乗員に訴える。この様子も直ちにSNS上で拡散

4月6日、米議会やホワイトハウスで、海軍長官による前艦長更迭や空母での艦内放送の様子を問題視

4月7日、海軍長官が不適切な点があったと謝罪を行う。夜になって辞任を発表

辞任した海軍長官は、前任者が人事問題で更迭された後に臨時長官として勤務していた人物で、また交代となりました

4月24日、米海軍トップが国防長官に、更迭された空母艦長の復職要望。長官は検討に時間必要と

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

感染者90名以上を出し、窮状を訴えるレターを各所に送って即刻解任された空母ルーズベルト艦長を英雄視して見送る艦内集会の様子がSNS上で拡散。米国が好きな「自身を犠牲に部下を守た英雄」扱いですが、この密集集会を見せられると・・

感染者90名以上を出し、窮状を訴えるレターを各所に送って即刻解任された空母ルーズベルト艦長を英雄視して見送る艦内集会の様子がSNS上で拡散。米国が好きな「自身を犠牲に部下を守た英雄」扱いですが、この密集集会を見せられると・・

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

27日時点で20名の感染者発覚

3月上旬のベトナム寄航が影響か?

コロナ関連で米軍への最大のインパクトと報道

横須賀寄航中の空母レーガンでも2名

26日、米海軍はアジア太平洋地域に展開中の空母Theodore Rooseveltでコロナ感染者が8名確認(25日時点)されたことを受け、同空母を一旦グアムに戻して全乗員5000名以上の検査や艦内の消毒等を行うと発表しました。米軍事メディアは、コロナウイルス関連で米軍への最大のインパクトだと報じています

26日、米海軍はアジア太平洋地域に展開中の空母Theodore Rooseveltでコロナ感染者が8名確認(25日時点)されたことを受け、同空母を一旦グアムに戻して全乗員5000名以上の検査や艦内の消毒等を行うと発表しました。米軍事メディアは、コロナウイルス関連で米軍への最大のインパクトだと報じています

同空母内での感染者が最初に何時確認されたのかは不明ですが、24日時点で3名だったものが、25日に8名にまで拡大しており、推移が注目されています。

空母は3月上旬にベトナムの「Da Nang港」に寄港しており、その際に乗員が外出して感染したのでは・・・と疑われていますが、米海軍トップのMichael Gilday海軍大将は25日、「当時は、ベトナム北部のハノイで16名の感染が明らかになっていたのみで、南部のDa Nang港周辺地域での感染の広がりはなかった」、「同空母には航空機で外部からの人間が絶えず出入りしており、その経路も考えられる」と書面で説明しているようです

空母は3月上旬にベトナムの「Da Nang港」に寄港しており、その際に乗員が外出して感染したのでは・・・と疑われていますが、米海軍トップのMichael Gilday海軍大将は25日、「当時は、ベトナム北部のハノイで16名の感染が明らかになっていたのみで、南部のDa Nang港周辺地域での感染の広がりはなかった」、「同空母には航空機で外部からの人間が絶えず出入りしており、その経路も考えられる」と書面で説明しているようです

25日までの段階で、米海軍では104名の感染者(国防省全体で435名)が出ていますが、艦艇や潜水艦など、密閉された空間での勤務が多い米海軍がコロナの影響を最も受けるのではと懸念されていた中、アジア太平洋の最前線を担当していた戦力の柱にも、コロナの魔の手が伸びて来ました・・・

26日付Navytimes.com記事によれば

●26日、Thomas Modly海軍長官代理は会見で、「同空母の全乗員のコロナ検査を進めている」、「同空母は任務を継続するが、その途中でグアム海軍基地に立ち寄り、スタッフを増強してより精緻な検査等を行う。全ての乗員は空母から離れない。ただし、重い感染者が出た場合はグアム海軍病院に隔離する」と説明した

●また「既に感染が明らかになった者は既に空路でグアム島に移送されているが、重篤者はおらず、のどの痛み、身体の痛み等を訴える程度で入院はせず、基地内で隔離されている」とも説明した

●また「既に感染が明らかになった者は既に空路でグアム島に移送されているが、重篤者はおらず、のどの痛み、身体の痛み等を訴える程度で入院はせず、基地内で隔離されている」とも説明した

●米海軍人トップのMichael Gilday海軍作戦部長は、「同空母の医療チームはCDCの指針に沿った検査を艦内で進めており、コロナ検査を極力迅速に進めるよう取り組んでいる」、「それらしい症状がある乗員と感染者と接触のあった乗員、更に代替要員確保が難しい部署の乗員を優先して検査している」

●また「同空母の消毒も並行して開始しており、感染者のケアと任務態勢の維持を2つの最優先事項として取り組んでいる」と説明している

///////////////////////////////////////////

クルーズ船の惨状を見るに、海軍艦艇の難しさを感じます。また潜水艦はどうなっているのだろう・・・戦略原潜は大丈夫か?・・・と心配になります

また、この隙間に、中国やロシアが悪さをしないか気になります・・・

米国防省や米軍のコロナ対策・影響まとめ

(随時更新・追記しています)

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-03-19

4月2日、海軍長官が空母艦長を更迭。空母を去る艦長を乗員が大声援で讃え見送る映像がSNS上で拡散

その後、海軍長官が同空母を訪問し、艦内放送で、前艦長の行為に過ちがあったことや、艦内の様子をメディアに漏らす行為を慎めと乗員に訴える。この様子も直ちにSNS上で拡散

4月6日、米議会やホワイトハウスで、海軍長官による前艦長更迭や空母での艦内放送の様子を問題視

4月7日、海軍長官が不適切な点があったと謝罪を行う。夜になって辞任を発表

辞任した海軍長官は、前任者が人事問題で更迭された後に臨時長官として勤務していた人物で、また交代となりました

4月24日、米海軍トップが国防長官に、更迭された空母艦長の復職要望。長官は検討に時間必要と

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

感染者90名以上を出し、窮状を訴えるレターを各所に送って即刻解任された空母ルーズベルト艦長を英雄視して見送る艦内集会の様子がSNS上で拡散。米国が好きな「自身を犠牲に部下を守た英雄」扱いですが、この密集集会を見せられると・・

感染者90名以上を出し、窮状を訴えるレターを各所に送って即刻解任された空母ルーズベルト艦長を英雄視して見送る艦内集会の様子がSNS上で拡散。米国が好きな「自身を犠牲に部下を守た英雄」扱いですが、この密集集会を見せられると・・

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

27日時点で20名の感染者発覚

3月上旬のベトナム寄航が影響か?

コロナ関連で米軍への最大のインパクトと報道

横須賀寄航中の空母レーガンでも2名

26日、米海軍はアジア太平洋地域に展開中の空母Theodore Rooseveltでコロナ感染者が8名確認(25日時点)されたことを受け、同空母を一旦グアムに戻して全乗員5000名以上の検査や艦内の消毒等を行うと発表しました。米軍事メディアは、コロナウイルス関連で米軍への最大のインパクトだと報じています

26日、米海軍はアジア太平洋地域に展開中の空母Theodore Rooseveltでコロナ感染者が8名確認(25日時点)されたことを受け、同空母を一旦グアムに戻して全乗員5000名以上の検査や艦内の消毒等を行うと発表しました。米軍事メディアは、コロナウイルス関連で米軍への最大のインパクトだと報じています同空母内での感染者が最初に何時確認されたのかは不明ですが、24日時点で3名だったものが、25日に8名にまで拡大しており、推移が注目されています。

空母は3月上旬にベトナムの「Da Nang港」に寄港しており、その際に乗員が外出して感染したのでは・・・と疑われていますが、米海軍トップのMichael Gilday海軍大将は25日、「当時は、ベトナム北部のハノイで16名の感染が明らかになっていたのみで、南部のDa Nang港周辺地域での感染の広がりはなかった」、「同空母には航空機で外部からの人間が絶えず出入りしており、その経路も考えられる」と書面で説明しているようです

空母は3月上旬にベトナムの「Da Nang港」に寄港しており、その際に乗員が外出して感染したのでは・・・と疑われていますが、米海軍トップのMichael Gilday海軍大将は25日、「当時は、ベトナム北部のハノイで16名の感染が明らかになっていたのみで、南部のDa Nang港周辺地域での感染の広がりはなかった」、「同空母には航空機で外部からの人間が絶えず出入りしており、その経路も考えられる」と書面で説明しているようです25日までの段階で、米海軍では104名の感染者(国防省全体で435名)が出ていますが、艦艇や潜水艦など、密閉された空間での勤務が多い米海軍がコロナの影響を最も受けるのではと懸念されていた中、アジア太平洋の最前線を担当していた戦力の柱にも、コロナの魔の手が伸びて来ました・・・

26日付Navytimes.com記事によれば

●26日、Thomas Modly海軍長官代理は会見で、「同空母の全乗員のコロナ検査を進めている」、「同空母は任務を継続するが、その途中でグアム海軍基地に立ち寄り、スタッフを増強してより精緻な検査等を行う。全ての乗員は空母から離れない。ただし、重い感染者が出た場合はグアム海軍病院に隔離する」と説明した

●また「既に感染が明らかになった者は既に空路でグアム島に移送されているが、重篤者はおらず、のどの痛み、身体の痛み等を訴える程度で入院はせず、基地内で隔離されている」とも説明した

●また「既に感染が明らかになった者は既に空路でグアム島に移送されているが、重篤者はおらず、のどの痛み、身体の痛み等を訴える程度で入院はせず、基地内で隔離されている」とも説明した●米海軍人トップのMichael Gilday海軍作戦部長は、「同空母の医療チームはCDCの指針に沿った検査を艦内で進めており、コロナ検査を極力迅速に進めるよう取り組んでいる」、「それらしい症状がある乗員と感染者と接触のあった乗員、更に代替要員確保が難しい部署の乗員を優先して検査している」

●また「同空母の消毒も並行して開始しており、感染者のケアと任務態勢の維持を2つの最優先事項として取り組んでいる」と説明している

///////////////////////////////////////////

クルーズ船の惨状を見るに、海軍艦艇の難しさを感じます。また潜水艦はどうなっているのだろう・・・戦略原潜は大丈夫か?・・・と心配になります

また、この隙間に、中国やロシアが悪さをしないか気になります・・・

米国防省や米軍のコロナ対策・影響まとめ

(随時更新・追記しています)

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-03-19

雪の東京郊外より『なごり雪』と『雪の華』を [ちょっとお得な話]

第2弾!

対コロナでお家に引きこもっておられる皆様に

東京郊外のなごり雪にヒントを得て

雪にまつわる曲を2つ・・・

『なごり雪』と『雪の華』を押し売りします

伊勢正三・イルカ・南こうせつ『なごり雪』

May J.&南こうせつ『なごり雪』

中島美嘉『雪の華』

玉置浩二×中島美嘉『雪の華』

関連の歌アップ

「ONCEMORES(ワンスモアーズ)の歌」

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-03-14

対コロナでお家に引きこもっておられる皆様に

東京郊外のなごり雪にヒントを得て

雪にまつわる曲を2つ・・・

『なごり雪』と『雪の華』を押し売りします

伊勢正三・イルカ・南こうせつ『なごり雪』

May J.&南こうせつ『なごり雪』

中島美嘉『雪の華』

玉置浩二×中島美嘉『雪の華』

関連の歌アップ

「ONCEMORES(ワンスモアーズ)の歌」

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-03-14

米国防次官:混乱に乗じた中国資本の浸透警戒 [米国防省高官]

小規模なStartup企業への浸潤と情報流出を警戒

米ベンチャーキャピタル専門家「避けられない」

25日、米国防省のEllen Lord調達担当次官が緊急会見を行い、コロナ問題が産業界に大きな影響を与えつつある中、国家安全保障に関わる技術情報を持つ企業に対し、苦境に乗じて中国資本がアプローチし、重要な技術情報が中国に流出する恐れがあると懸念を示し、国防省として関連企業との意思疎通を強化し、これを防止するための仕組みについて説明しています

25日、米国防省のEllen Lord調達担当次官が緊急会見を行い、コロナ問題が産業界に大きな影響を与えつつある中、国家安全保障に関わる技術情報を持つ企業に対し、苦境に乗じて中国資本がアプローチし、重要な技術情報が中国に流出する恐れがあると懸念を示し、国防省として関連企業との意思疎通を強化し、これを防止するための仕組みについて説明しています

一方で、ベンチャーキャピタル関係者などは、「手をこまねいて見ているしかないだろう:we’ll only have ourselves to blame」と表現し、中国資本の浸潤は避けられないだろうとの見方を示しているようです

会見の内容が内容だけに、記者団からは何度も「具体的な動きを察知したのか?」との質問が出たようですが、Lord次官や次官補代理は一般的な話に終始し、具体的な話には言及しなかったようです。

国際政治学者の間でも、コロナ感染で受ける影響は、中国よりも米国が大きく、経済バランスが中国に大きく傾く契機となるのでは・・・との話も聞かれるようになっています。

25日付Defense-News記事によれば

●25日、Lord調達担当国防次官は記者団に、「この危機に際し、軍需産業基盤が敵対国の資本浸潤に脆弱であることを理解しておかなければならない。そこで我々は、それら企業が重要で貴重な技術を失うことなく、ビジネスを継続できるようにしなければならない」と述べた

●25日、Lord調達担当国防次官は記者団に、「この危機に際し、軍需産業基盤が敵対国の資本浸潤に脆弱であることを理解しておかなければならない。そこで我々は、それら企業が重要で貴重な技術を失うことなく、ビジネスを継続できるようにしなければならない」と述べた

●具体的な脅威を察知したのかとの記者団からの質問に、Jen Santos軍需産業政策担当次官補代理は、「大きな脅威があると考えている。特に、国防省とのビジネスが今後も継続するのか不安に思っている小規模な企業が存在していることから、これらの不安や懸念を払拭するため、国防省は関係企業と積極的に頻繁に連絡を取っている」と説明した

●ベンチャーキャピタルの資本家は、「中国はたぶんこの不況に乗じ、触手を伸ばそうとするだろう」と述べ、「現在の米国内での、その日暮らしの資金流通状況からすると、受注が先細り傾向にある小規模事業者は、中国資本にとって格好のターゲットとなるだろう」と見ている

●更に「国防省の対策が、大規模な軍需産業から進んでいく傾向がある中、小規模議事業者やスタートアップ企業の不安をぬぐうのは容易ではない」、「中国資本が大規模に業界を囲い込む可能性もある。手をこまねいて見ているしかないだろう:we’ll only have ourselves to blame」ともコメントしている

●更に「国防省の対策が、大規模な軍需産業から進んでいく傾向がある中、小規模議事業者やスタートアップ企業の不安をぬぐうのは容易ではない」、「中国資本が大規模に業界を囲い込む可能性もある。手をこまねいて見ているしかないだろう:we’ll only have ourselves to blame」ともコメントしている

●米国防省は過去数年にわたり、中国をはじめとする外国資本によるスタートアップ企業などへの資本浸潤を警戒していると訴えてきた。国家安全保障に関係する先端技術を保有するこれらスタートアップ企業の中には、中国側に技術情報へのアクセスを許す見返りに、投資を受け入れる企業が増えてきたからである

●この動きを防ぐため、国防省は2つの手法を中心に対応してきた。一つは「Committee on Foreign Investment in the United States, or CFIUS」による、国家安全保障に関する分野への外国資本の接近監視・ブロック機能であり、

●二つ目はまだ初期段階にある「Trusted Capital Marketplace program」で、これは「愛国心のある投資家」を募って資金繰りに苦労する関連企業を支援する枠組みである。ここ数週間で2件の融資が成立している

●ただ同次官補代理は、一つ目の監視機関CFIUSは、コロナの爆発的感染により、活動に影響が出ていると会見で述べている

●ただ同次官補代理は、一つ目の監視機関CFIUSは、コロナの爆発的感染により、活動に影響が出ていると会見で述べている

●Lord次官は会見の最後に、「我々の軍需産業基盤を守るため、国家安全保障を守るため、CFIUSによる監視は大変重要になっている。この混乱の中にあっても、外国資本の浸潤に最高度の警戒をしなければならない」と述べた

////////////////////////////////////////////////////

「武漢ウイルス」がもたらす結果を中国が予測していたとは思いませんが、仁義なき戦いとはこのことを言うのでしょう.

米国防省の話からは、強い対策が存在しない状況が伺えます。「愛国心のある投資家」と「愛国心あるスタートアップ経営者」の心意気にかけるしかないのかもしれません・・・。厳しい情勢です

米国防省のコロナ対策や影響

「3月18日以降の変化:随時更新」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-03-19

米国軍需産業の分析レポート

「2019年版 米国防省軍需産業レポート」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2019-06-28

「2018年版レポート」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-05-26-1

艦艇の修理や兵たんの課題

「米艦艇建造や修理人材ピンチ」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2019-06-24

「空母定期修理が間に合わない」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-10-09

「優秀な横須賀修理施設」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-10-05

米ベンチャーキャピタル専門家「避けられない」

25日、米国防省のEllen Lord調達担当次官が緊急会見を行い、コロナ問題が産業界に大きな影響を与えつつある中、国家安全保障に関わる技術情報を持つ企業に対し、苦境に乗じて中国資本がアプローチし、重要な技術情報が中国に流出する恐れがあると懸念を示し、国防省として関連企業との意思疎通を強化し、これを防止するための仕組みについて説明しています

25日、米国防省のEllen Lord調達担当次官が緊急会見を行い、コロナ問題が産業界に大きな影響を与えつつある中、国家安全保障に関わる技術情報を持つ企業に対し、苦境に乗じて中国資本がアプローチし、重要な技術情報が中国に流出する恐れがあると懸念を示し、国防省として関連企業との意思疎通を強化し、これを防止するための仕組みについて説明しています一方で、ベンチャーキャピタル関係者などは、「手をこまねいて見ているしかないだろう:we’ll only have ourselves to blame」と表現し、中国資本の浸潤は避けられないだろうとの見方を示しているようです

会見の内容が内容だけに、記者団からは何度も「具体的な動きを察知したのか?」との質問が出たようですが、Lord次官や次官補代理は一般的な話に終始し、具体的な話には言及しなかったようです。

国際政治学者の間でも、コロナ感染で受ける影響は、中国よりも米国が大きく、経済バランスが中国に大きく傾く契機となるのでは・・・との話も聞かれるようになっています。

25日付Defense-News記事によれば

●25日、Lord調達担当国防次官は記者団に、「この危機に際し、軍需産業基盤が敵対国の資本浸潤に脆弱であることを理解しておかなければならない。そこで我々は、それら企業が重要で貴重な技術を失うことなく、ビジネスを継続できるようにしなければならない」と述べた

●25日、Lord調達担当国防次官は記者団に、「この危機に際し、軍需産業基盤が敵対国の資本浸潤に脆弱であることを理解しておかなければならない。そこで我々は、それら企業が重要で貴重な技術を失うことなく、ビジネスを継続できるようにしなければならない」と述べた●具体的な脅威を察知したのかとの記者団からの質問に、Jen Santos軍需産業政策担当次官補代理は、「大きな脅威があると考えている。特に、国防省とのビジネスが今後も継続するのか不安に思っている小規模な企業が存在していることから、これらの不安や懸念を払拭するため、国防省は関係企業と積極的に頻繁に連絡を取っている」と説明した

●ベンチャーキャピタルの資本家は、「中国はたぶんこの不況に乗じ、触手を伸ばそうとするだろう」と述べ、「現在の米国内での、その日暮らしの資金流通状況からすると、受注が先細り傾向にある小規模事業者は、中国資本にとって格好のターゲットとなるだろう」と見ている

●更に「国防省の対策が、大規模な軍需産業から進んでいく傾向がある中、小規模議事業者やスタートアップ企業の不安をぬぐうのは容易ではない」、「中国資本が大規模に業界を囲い込む可能性もある。手をこまねいて見ているしかないだろう:we’ll only have ourselves to blame」ともコメントしている

●更に「国防省の対策が、大規模な軍需産業から進んでいく傾向がある中、小規模議事業者やスタートアップ企業の不安をぬぐうのは容易ではない」、「中国資本が大規模に業界を囲い込む可能性もある。手をこまねいて見ているしかないだろう:we’ll only have ourselves to blame」ともコメントしている●米国防省は過去数年にわたり、中国をはじめとする外国資本によるスタートアップ企業などへの資本浸潤を警戒していると訴えてきた。国家安全保障に関係する先端技術を保有するこれらスタートアップ企業の中には、中国側に技術情報へのアクセスを許す見返りに、投資を受け入れる企業が増えてきたからである

●この動きを防ぐため、国防省は2つの手法を中心に対応してきた。一つは「Committee on Foreign Investment in the United States, or CFIUS」による、国家安全保障に関する分野への外国資本の接近監視・ブロック機能であり、

●二つ目はまだ初期段階にある「Trusted Capital Marketplace program」で、これは「愛国心のある投資家」を募って資金繰りに苦労する関連企業を支援する枠組みである。ここ数週間で2件の融資が成立している

●ただ同次官補代理は、一つ目の監視機関CFIUSは、コロナの爆発的感染により、活動に影響が出ていると会見で述べている

●ただ同次官補代理は、一つ目の監視機関CFIUSは、コロナの爆発的感染により、活動に影響が出ていると会見で述べている●Lord次官は会見の最後に、「我々の軍需産業基盤を守るため、国家安全保障を守るため、CFIUSによる監視は大変重要になっている。この混乱の中にあっても、外国資本の浸潤に最高度の警戒をしなければならない」と述べた

////////////////////////////////////////////////////

「武漢ウイルス」がもたらす結果を中国が予測していたとは思いませんが、仁義なき戦いとはこのことを言うのでしょう.

米国防省の話からは、強い対策が存在しない状況が伺えます。「愛国心のある投資家」と「愛国心あるスタートアップ経営者」の心意気にかけるしかないのかもしれません・・・。厳しい情勢です

米国防省のコロナ対策や影響

「3月18日以降の変化:随時更新」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-03-19

米国軍需産業の分析レポート

「2019年版 米国防省軍需産業レポート」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2019-06-28

「2018年版レポート」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-05-26-1

艦艇の修理や兵たんの課題

「米艦艇建造や修理人材ピンチ」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2019-06-24

「空母定期修理が間に合わない」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-10-09

「優秀な横須賀修理施設」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-10-05

米海兵隊が対中国に戦車部隊など廃止へ [Joint・統合参謀本部]

コロナウイルスの米国防省への影響と対応(随時更新中)

25日で感染者435名、18日の89名から4倍以上に急増

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-03-19

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

2030年のあるべき姿を求め将来態勢検討

総兵数も削減し長射程飛び道具等を強化へ

23日、米海兵隊が総力を上げ数ヶ月かけて検討した2030年の姿「Force Design 2030」を発表し、戦車部隊の廃止、歩兵部隊や回転翼部隊の削減、総兵数の削減、ロケット部隊や対艦部隊や無人システムの増加や電子戦の強化などを柱に、対中国を強く意識した将来構想を明らかにしました

23日、米海兵隊が総力を上げ数ヶ月かけて検討した2030年の姿「Force Design 2030」を発表し、戦車部隊の廃止、歩兵部隊や回転翼部隊の削減、総兵数の削減、ロケット部隊や対艦部隊や無人システムの増加や電子戦の強化などを柱に、対中国を強く意識した将来構想を明らかにしました

David Berger海兵隊司令官自らが指揮し、「No. 1 priority」と呼んでまとめた同構想は、「米海兵隊を強固に防御された戦域への遠征部隊、海軍と連携した戦力に再設計するもの」で、「現下の資源制約の下で、最新技術や変革を取り込むため、旧来装備を取り除き、現在より小ぶりで軽快な態勢に再編する」方向を目指すものとなっており、

目指す方向は「旧来の戦力から、近代化された戦力への変革」で、「Force Design 2030は、米海軍と海兵隊が戦略的主導権を取り返し、新たな能力で敵の交戦領域でも戦いを支配できるような体制で戦いを抑止する」ことだと発表しています

2021年度予算案をまとめる過程でも、Berger海兵隊司令官は2種類の長射程対艦対地ミサイル(地上発射トマホークとNaval Strike Missileの地上発射版)導入を最優先事業とする姿勢を示しており、この予算案の背景となる大きな構想を「Force Design 2030」は描いているようです

2021年度予算案をまとめる過程でも、Berger海兵隊司令官は2種類の長射程対艦対地ミサイル(地上発射トマホークとNaval Strike Missileの地上発射版)導入を最優先事業とする姿勢を示しており、この予算案の背景となる大きな構想を「Force Design 2030」は描いているようです

今後もwar-gamingや見直しを行い柔軟に修正しながら、かつ予算状況を見ながら取り組むようで、20年続いた対テロ部隊から脱却し、小ぶりでもピリリと辛い海上戦力打撃部隊への変革が本格化しそうです

以下では、23日付Military.com記事から、削減や増強される部隊についてご紹介します。ただ、海兵隊の組織や部隊名や装備名に詳しくなく、正確を期すのが難しいのでご勘弁を

23日付Military.com記事によれば

●2030年までに米海兵隊は、現在の17万人体制から、1.6万人を削減する

●2030年までに米海兵隊は、現在の17万人体制から、1.6万人を削減する

●この過程で、全ての戦車関連職種と部隊と「law enforcement大隊」を廃止する。また歩兵大隊数を、現在の24個から21個に削減する。現存の歩兵部隊は、小型で軽快な方向に向かい、海洋遠征部隊の戦いを支援し、分散した遠征先進基地からの作戦を可能にする部隊へ変革する

●砲兵大隊数は、現在の21個から5個に削減。着上陸車両中隊は現6個から4個へ削減

3rd Battalion, 8th Marinesの廃止、他の8th Marines部隊は他に吸収される

●また、回転翼の「tiltrotor」「attack」「heavy-lift」飛行部隊を削減する

Marine Medium Tiltrotor Squadron 264

Marine Heavy Helicopter Squadron 462

Marine Light Attack Helicopter Squadron 469

Light Attack Helicopter Squadron 367は他に吸収編入

Marine Wing Support Groups 27 and 37

●以上の部隊削減等で捻出できた予算で、ロケット砲部隊、対艦攻撃部隊、無人システム部隊、電子戦等のハイテク部隊への資源配分を300%増加させる

●米海兵隊は新たに、3つの「littoral regiments」を編成し、海洋阻止や制海任務を遂行できるような装備を保有させ、「太平洋地域に配備する」。

●米海兵隊は新たに、3つの「littoral regiments」を編成し、海洋阻止や制海任務を遂行できるような装備を保有させ、「太平洋地域に配備する」。

●「Marine expeditionary unit」は、海軍艦艇で機動展開し、上記3つの「littoral regiments」を増強する形で支援する

●無人システムや長射程火力に加え、(太平洋の島などへの)小規模部隊の展開をサポートするため、米海兵隊は新たな小型強襲揚陸艦導入を求め、また電子戦に備えた電波放射管理装備などを装備する構想である

////////////////////////////////////////////////////

「Force Design 2030」の現物(15ページ)

→https://www.hqmc.marines.mil/Portals/142/Docs/CMC38%20Force%20Design%202030%20Report%20Phase%20I%20and%20II.pdf?ver=2020-03-26-121328-460

細かな部隊名の扱いや、記事内での割り振りが間違っている可能性があります。ご注意下さい

同記事は、Berger海兵隊司令官が、中国の南シナ海やアジア太平洋地域への進出を、米海軍や海兵隊にとっての「a game changer」と捉え、これに対処するため米海軍と海兵隊の融合作戦能力の構築を進め、対テロ部隊から、新たな海での脅威に対処する方向へのシフトを強力に推進している、と紹介しています

同盟国であり、中国正面に近接して存在する日本に、米軍が何を望んでくるのかが気になります。高価な兵器の売り込みから入るのではなく、戦略や作戦運用面でのすり合わせから入っていただきたいと思う次第です

米海兵隊の変革関連

「2つの長射程対艦ミサイルを柱に」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-03-06

太平洋地域で地上部隊に期待

「南シナ海で航行の自由作戦活発化?」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-02-06

「海洋プレッシャー戦略に唖然」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-06-13

「射程1000㎞の砲を真剣検討」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2019-01-26-1

「再びハリス司令官が陸軍に要請」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-11-16

「尖閣防衛に地対艦ミサイル開発」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-08-14

「ハリス大将も南シナ海で期待」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-06-06

「陸自OBが陸自で航空優勢と」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-07-12

「CSBA:米陸軍をミサイル部隊に」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2013-05-14

「対中国で米軍配置再検討」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2019-02-16-1

「RIMPACで日米陸軍が訓練」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-07-21

25日で感染者435名、18日の89名から4倍以上に急増

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-03-19

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

2030年のあるべき姿を求め将来態勢検討

総兵数も削減し長射程飛び道具等を強化へ

23日、米海兵隊が総力を上げ数ヶ月かけて検討した2030年の姿「Force Design 2030」を発表し、戦車部隊の廃止、歩兵部隊や回転翼部隊の削減、総兵数の削減、ロケット部隊や対艦部隊や無人システムの増加や電子戦の強化などを柱に、対中国を強く意識した将来構想を明らかにしました

23日、米海兵隊が総力を上げ数ヶ月かけて検討した2030年の姿「Force Design 2030」を発表し、戦車部隊の廃止、歩兵部隊や回転翼部隊の削減、総兵数の削減、ロケット部隊や対艦部隊や無人システムの増加や電子戦の強化などを柱に、対中国を強く意識した将来構想を明らかにしましたDavid Berger海兵隊司令官自らが指揮し、「No. 1 priority」と呼んでまとめた同構想は、「米海兵隊を強固に防御された戦域への遠征部隊、海軍と連携した戦力に再設計するもの」で、「現下の資源制約の下で、最新技術や変革を取り込むため、旧来装備を取り除き、現在より小ぶりで軽快な態勢に再編する」方向を目指すものとなっており、

目指す方向は「旧来の戦力から、近代化された戦力への変革」で、「Force Design 2030は、米海軍と海兵隊が戦略的主導権を取り返し、新たな能力で敵の交戦領域でも戦いを支配できるような体制で戦いを抑止する」ことだと発表しています

2021年度予算案をまとめる過程でも、Berger海兵隊司令官は2種類の長射程対艦対地ミサイル(地上発射トマホークとNaval Strike Missileの地上発射版)導入を最優先事業とする姿勢を示しており、この予算案の背景となる大きな構想を「Force Design 2030」は描いているようです

2021年度予算案をまとめる過程でも、Berger海兵隊司令官は2種類の長射程対艦対地ミサイル(地上発射トマホークとNaval Strike Missileの地上発射版)導入を最優先事業とする姿勢を示しており、この予算案の背景となる大きな構想を「Force Design 2030」は描いているようです今後もwar-gamingや見直しを行い柔軟に修正しながら、かつ予算状況を見ながら取り組むようで、20年続いた対テロ部隊から脱却し、小ぶりでもピリリと辛い海上戦力打撃部隊への変革が本格化しそうです

以下では、23日付Military.com記事から、削減や増強される部隊についてご紹介します。ただ、海兵隊の組織や部隊名や装備名に詳しくなく、正確を期すのが難しいのでご勘弁を

23日付Military.com記事によれば

●2030年までに米海兵隊は、現在の17万人体制から、1.6万人を削減する

●2030年までに米海兵隊は、現在の17万人体制から、1.6万人を削減する●この過程で、全ての戦車関連職種と部隊と「law enforcement大隊」を廃止する。また歩兵大隊数を、現在の24個から21個に削減する。現存の歩兵部隊は、小型で軽快な方向に向かい、海洋遠征部隊の戦いを支援し、分散した遠征先進基地からの作戦を可能にする部隊へ変革する

●砲兵大隊数は、現在の21個から5個に削減。着上陸車両中隊は現6個から4個へ削減

3rd Battalion, 8th Marinesの廃止、他の8th Marines部隊は他に吸収される

●また、回転翼の「tiltrotor」「attack」「heavy-lift」飛行部隊を削減する

Marine Medium Tiltrotor Squadron 264

Marine Heavy Helicopter Squadron 462

Marine Light Attack Helicopter Squadron 469

Light Attack Helicopter Squadron 367は他に吸収編入

Marine Wing Support Groups 27 and 37

●以上の部隊削減等で捻出できた予算で、ロケット砲部隊、対艦攻撃部隊、無人システム部隊、電子戦等のハイテク部隊への資源配分を300%増加させる

●米海兵隊は新たに、3つの「littoral regiments」を編成し、海洋阻止や制海任務を遂行できるような装備を保有させ、「太平洋地域に配備する」。

●米海兵隊は新たに、3つの「littoral regiments」を編成し、海洋阻止や制海任務を遂行できるような装備を保有させ、「太平洋地域に配備する」。●「Marine expeditionary unit」は、海軍艦艇で機動展開し、上記3つの「littoral regiments」を増強する形で支援する

●無人システムや長射程火力に加え、(太平洋の島などへの)小規模部隊の展開をサポートするため、米海兵隊は新たな小型強襲揚陸艦導入を求め、また電子戦に備えた電波放射管理装備などを装備する構想である

////////////////////////////////////////////////////

「Force Design 2030」の現物(15ページ)

→https://www.hqmc.marines.mil/Portals/142/Docs/CMC38%20Force%20Design%202030%20Report%20Phase%20I%20and%20II.pdf?ver=2020-03-26-121328-460

細かな部隊名の扱いや、記事内での割り振りが間違っている可能性があります。ご注意下さい

同記事は、Berger海兵隊司令官が、中国の南シナ海やアジア太平洋地域への進出を、米海軍や海兵隊にとっての「a game changer」と捉え、これに対処するため米海軍と海兵隊の融合作戦能力の構築を進め、対テロ部隊から、新たな海での脅威に対処する方向へのシフトを強力に推進している、と紹介しています

同盟国であり、中国正面に近接して存在する日本に、米軍が何を望んでくるのかが気になります。高価な兵器の売り込みから入るのではなく、戦略や作戦運用面でのすり合わせから入っていただきたいと思う次第です

米海兵隊の変革関連

「2つの長射程対艦ミサイルを柱に」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-03-06

太平洋地域で地上部隊に期待

「南シナ海で航行の自由作戦活発化?」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-02-06

「海洋プレッシャー戦略に唖然」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-06-13

「射程1000㎞の砲を真剣検討」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2019-01-26-1

「再びハリス司令官が陸軍に要請」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-11-16

「尖閣防衛に地対艦ミサイル開発」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-08-14

「ハリス大将も南シナ海で期待」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-06-06

「陸自OBが陸自で航空優勢と」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-07-12

「CSBA:米陸軍をミサイル部隊に」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2013-05-14

「対中国で米軍配置再検討」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2019-02-16-1

「RIMPACで日米陸軍が訓練」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-07-21

米空軍の操縦者不足対策の話題2つ [米空軍]

幕僚勤務なしキャリア管理のその後

50年ぶりの初級操縦課程シラバス変更試行へ

度重なる海外派遣や家族に厳しい生活環境の航空基地勤務を嫌うなどして、米空軍パイロットの民間航空会社への流出がなかなか止まらず、必要なパイロット数の1割から2割と言われる2000名不足している現状を打破するため、継続勤務ボーナスなど給与改善から勤務地での子弟学校レベルの改善などまで、米空軍は様々な対策を行っていますが、状況悪化は足踏みでも、改善までいかない苦しい状況が続いています

度重なる海外派遣や家族に厳しい生活環境の航空基地勤務を嫌うなどして、米空軍パイロットの民間航空会社への流出がなかなか止まらず、必要なパイロット数の1割から2割と言われる2000名不足している現状を打破するため、継続勤務ボーナスなど給与改善から勤務地での子弟学校レベルの改善などまで、米空軍は様々な対策を行っていますが、状況悪化は足踏みでも、改善までいかない苦しい状況が続いています

そんな中、米空軍が取り組む状況打開策から、2つの話題を取り上げます。一つは、2018年から輸送コマンドが開始した「幕僚勤務なきキャリアパス制度」又は「"fly-only" track」を、同コマンドがこれ以上拡大しない(これ以上募集しない)と表明したこと

もう一つは、パイロット養成コースを効率化・迅速化する検討の一環として、安価な簡易シミュレータ導入などによって、単独飛行までの教官同乗飛行時間を劇的に削減する新たなカリキュラム試行に夏から取り組むとの発表があったことです。

もう一つは、パイロット養成コースを効率化・迅速化する検討の一環として、安価な簡易シミュレータ導入などによって、単独飛行までの教官同乗飛行時間を劇的に削減する新たなカリキュラム試行に夏から取り組むとの発表があったことです。

パイロット流出は、これまでの米空軍組織の根本を揺るがす事態ですので、組織の様子を観察する重要な視点として、この問題への取り組みを、比較的細かくフォローしているところです。そんなフォローの一環としてご覧ください

"Fly-Only" Trackを拡大しない宣言

●2月27日、米空軍輸送コマンド司令官であるMaryanne Miller女性大将は、前任のCarlton Everhart司令官が2018年から試行的に導入した、司令部等での幕僚ポストに付かず、前線飛行隊のパイロットとしてのみ勤務するキャリア管理「Aviator Technical Track (ATT)」(俗称:"fly-only" track)の募集を、以後は行わないとmilitary.comとのインタビューで述べた

●2月27日、米空軍輸送コマンド司令官であるMaryanne Miller女性大将は、前任のCarlton Everhart司令官が2018年から試行的に導入した、司令部等での幕僚ポストに付かず、前線飛行隊のパイロットとしてのみ勤務するキャリア管理「Aviator Technical Track (ATT)」(俗称:"fly-only" track)の募集を、以後は行わないとmilitary.comとのインタビューで述べた

●「幕僚勤務なきキャリアパス」を希望しなかった操縦者にその理由を調査したところ、「興味がない」や「初めての制度への不安」との回答が多く、ATT制度への応募者若干名(only a handful of applicants)の中から、これまでに僅か2名がATTコースを選択しているところだ

●Miller輸送コマンド司令官は、「もう、この試行制度への受け入れは行っていない」、「この試行を拡大するつもりはないし、今後興味もない」と厳しい表現でインタビューに答えた

●Miller輸送コマンド司令官は、「もう、この試行制度への受け入れは行っていない」、「この試行を拡大するつもりはないし、今後興味もない」と厳しい表現でインタビューに答えた

●また同コマンド報道官は、「試行的な取り組みであり、現時点で、本制度を利用している2名への本制度適用期間の終わりはない」、「彼ら2名が希望すれば、ATT管理から外れて、幕僚職や指揮官職に応募することも可能である」と説明した

●別の話題で、輸送コマンド司令官は、配下部隊の海外展開の形態を、911事案以前に一般的だった飛行隊ごと丸ごと展開する「squadron deployment model」形態に、2019年8月から戻したと説明した

●この形態は911事案以前に一般的だったが、海外派遣頻度や増加し、期間が長期化する中、「飛行隊丸ごと燃え尽き状態」となる問題が発生したことから、各飛行隊から数名づつを差し出して海外派遣部隊を編成する方式に変更していたところである

50年ぶりに初級操縦課程カリキュラム変更試行へ

●3月12日、初級操縦課程を持つ第19空軍司令官のCraig Wills少将は米空軍協会機関紙とのインタビューで、米空軍として取り組んでいる新たな操縦者養成コース検討「Pilot Training Next initiative」で得られた教訓を元に、新たな実験的カリキュラムを組み立て、2020年夏以降にスタートする初級操縦コースから試行で流してみると述べました

●3月12日、初級操縦課程を持つ第19空軍司令官のCraig Wills少将は米空軍協会機関紙とのインタビューで、米空軍として取り組んでいる新たな操縦者養成コース検討「Pilot Training Next initiative」で得られた教訓を元に、新たな実験的カリキュラムを組み立て、2020年夏以降にスタートする初級操縦コースから試行で流してみると述べました

●同司令官は、新たな実験的カリキュラムの特徴を「student-centered learning:学生中心の教育法」と表現し、カリキュラムに各学生を当てはめる従来方式ではなく、各課程学生が持つ能力をに対応した課程教育を目指すと説明した

●更に司令官は「新カリキュラムで進める中で、学生のスキルやタレントを見極め、各学生に焦点を当てた課程プログラムを考えていく」、「今は、得てすれば、全ての課程学生を同じ道に引きずっていく傾向がある」と表現した

●もう一つの「Pilot Training Next」の教訓として、安価な「off-the-shelf部品」を活用したシム訓練装置「immersive training devices:没入型訓練装置」の使用があると同司令官は述べ、

●従来のシム訓練装置は1台30億円程度するが、この簡易的な装置は100万円以下程度で、もちろん従来型のような十分な機能はないのだが、「Pilot Training Next」では極めて大きな訓練効果を生んでいると説明した

●そして例えば今年1月に開始したコースでは、通常ソロ飛行までに10-15回の教官同乗飛行を行っているところ、上位2名の学生は僅か4回の同乗飛行の後、ソロ飛行に進んでいる状況を示し、その劇的な改善をアピールした

●そして例えば今年1月に開始したコースでは、通常ソロ飛行までに10-15回の教官同乗飛行を行っているところ、上位2名の学生は僅か4回の同乗飛行の後、ソロ飛行に進んでいる状況を示し、その劇的な改善をアピールした

●空軍教育訓練コマンド司令官のBrad Webb大将は、「学生中心の教育法」の説明に際し、この「immersive technologies:没入技術」と「必要な情報への早期アクセス」を鍵として、同コマンドでは米空軍教育法改革を検討していると語っている

●最終的に初級操縦課程の実験的新カリキュラムは固まっていないが、Wills少将は「パイロットを、如何に効率的に早期に育成するかが課題であり、その背景には操縦者不足がある」、「基本的に操縦教育課程は50年以上変わっていないが、航空機や作戦運用コンセプトが変化する中、パイロット育成法も変化しなければならない部分があるはずだ」と述べ、新たな取り組みの重要性を強調した

////////////////////////////////////////////

パイロット不足への取り組みに関しては、末尾の過去記事に細部があるように、様々な対策が試みられており、「身長基準の緩和」などの対策まで含めた試行錯誤が続いています。「幕僚勤務なきキャリアパス制度」の話が出た際は、組織全体を考えない「運転手的な操縦者の出現」を危惧し、「世も末」と米空軍の状況を心配しましたが、さすがに踏みとどまってくれました。

ただ大きな流れで見れば、「軍隊と一般社会の遊離」の問題であり、特に西側社会では非常に厳しい戦いが続くでしょう。特に最近のリベラル思想というか、左翼思想の広がりで、軍隊への人気は下がる一方でしょうから

ただ大きな流れで見れば、「軍隊と一般社会の遊離」の問題であり、特に西側社会では非常に厳しい戦いが続くでしょう。特に最近のリベラル思想というか、左翼思想の広がりで、軍隊への人気は下がる一方でしょうから

ミクロで見れば、パイロットの代表格である戦闘機パイロットの魅力低下が大きなマイナス要因です。戦闘機乗りが夢見る空中戦は、ベトナム戦争を最後に戦いの中の偶発的事象となり、前線での戦闘機の役割がなくなりつつあるのが明らかで、この人気低下に拍車をかけています

先日の米空軍協会主催の航空戦シンポジウムで、SpaceXのイーロン・マスクCEOが、「戦闘機の時代は終わった」と真正面から語り、米空軍戦闘機パイロット族のリーダー格であるACC司令官Holmes大将も、特に太平洋戦域で、従来型戦闘機のニーズはないかもしれないと語っていたくらいですから・・・

ACC司令官がついに言及

「従来戦闘機のニーズは必ずしも生まれない」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-02-28

輸送コマンドで驚きのキャリアパス試行

「世も末:幕僚勤務無し管理検討」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-09-20

米空軍パイロット不足関連

「5年連続養成目標数を未達成」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-02-19

「採用の身長基準を緩和」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-11-18

「操縦者不足緩和?」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2019-06-12

「操縦者養成3割増に向けて」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-10-21-1

「下士官パイロットは考えず」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-05-19-3

「F-35操縦者養成部隊の苦悩」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-05-12-3

「下士官パイロット任務拡大?」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-01-22

「仮想敵機部隊も民間委託へ」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-01-09-1

「さらに深刻化」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-11-10

50年ぶりの初級操縦課程シラバス変更試行へ

度重なる海外派遣や家族に厳しい生活環境の航空基地勤務を嫌うなどして、米空軍パイロットの民間航空会社への流出がなかなか止まらず、必要なパイロット数の1割から2割と言われる2000名不足している現状を打破するため、継続勤務ボーナスなど給与改善から勤務地での子弟学校レベルの改善などまで、米空軍は様々な対策を行っていますが、状況悪化は足踏みでも、改善までいかない苦しい状況が続いています

度重なる海外派遣や家族に厳しい生活環境の航空基地勤務を嫌うなどして、米空軍パイロットの民間航空会社への流出がなかなか止まらず、必要なパイロット数の1割から2割と言われる2000名不足している現状を打破するため、継続勤務ボーナスなど給与改善から勤務地での子弟学校レベルの改善などまで、米空軍は様々な対策を行っていますが、状況悪化は足踏みでも、改善までいかない苦しい状況が続いていますそんな中、米空軍が取り組む状況打開策から、2つの話題を取り上げます。一つは、2018年から輸送コマンドが開始した「幕僚勤務なきキャリアパス制度」又は「"fly-only" track」を、同コマンドがこれ以上拡大しない(これ以上募集しない)と表明したこと

もう一つは、パイロット養成コースを効率化・迅速化する検討の一環として、安価な簡易シミュレータ導入などによって、単独飛行までの教官同乗飛行時間を劇的に削減する新たなカリキュラム試行に夏から取り組むとの発表があったことです。

もう一つは、パイロット養成コースを効率化・迅速化する検討の一環として、安価な簡易シミュレータ導入などによって、単独飛行までの教官同乗飛行時間を劇的に削減する新たなカリキュラム試行に夏から取り組むとの発表があったことです。パイロット流出は、これまでの米空軍組織の根本を揺るがす事態ですので、組織の様子を観察する重要な視点として、この問題への取り組みを、比較的細かくフォローしているところです。そんなフォローの一環としてご覧ください

"Fly-Only" Trackを拡大しない宣言

●2月27日、米空軍輸送コマンド司令官であるMaryanne Miller女性大将は、前任のCarlton Everhart司令官が2018年から試行的に導入した、司令部等での幕僚ポストに付かず、前線飛行隊のパイロットとしてのみ勤務するキャリア管理「Aviator Technical Track (ATT)」(俗称:"fly-only" track)の募集を、以後は行わないとmilitary.comとのインタビューで述べた

●2月27日、米空軍輸送コマンド司令官であるMaryanne Miller女性大将は、前任のCarlton Everhart司令官が2018年から試行的に導入した、司令部等での幕僚ポストに付かず、前線飛行隊のパイロットとしてのみ勤務するキャリア管理「Aviator Technical Track (ATT)」(俗称:"fly-only" track)の募集を、以後は行わないとmilitary.comとのインタビューで述べた●「幕僚勤務なきキャリアパス」を希望しなかった操縦者にその理由を調査したところ、「興味がない」や「初めての制度への不安」との回答が多く、ATT制度への応募者若干名(only a handful of applicants)の中から、これまでに僅か2名がATTコースを選択しているところだ

●Miller輸送コマンド司令官は、「もう、この試行制度への受け入れは行っていない」、「この試行を拡大するつもりはないし、今後興味もない」と厳しい表現でインタビューに答えた

●Miller輸送コマンド司令官は、「もう、この試行制度への受け入れは行っていない」、「この試行を拡大するつもりはないし、今後興味もない」と厳しい表現でインタビューに答えた●また同コマンド報道官は、「試行的な取り組みであり、現時点で、本制度を利用している2名への本制度適用期間の終わりはない」、「彼ら2名が希望すれば、ATT管理から外れて、幕僚職や指揮官職に応募することも可能である」と説明した

●別の話題で、輸送コマンド司令官は、配下部隊の海外展開の形態を、911事案以前に一般的だった飛行隊ごと丸ごと展開する「squadron deployment model」形態に、2019年8月から戻したと説明した

●この形態は911事案以前に一般的だったが、海外派遣頻度や増加し、期間が長期化する中、「飛行隊丸ごと燃え尽き状態」となる問題が発生したことから、各飛行隊から数名づつを差し出して海外派遣部隊を編成する方式に変更していたところである

50年ぶりに初級操縦課程カリキュラム変更試行へ

●3月12日、初級操縦課程を持つ第19空軍司令官のCraig Wills少将は米空軍協会機関紙とのインタビューで、米空軍として取り組んでいる新たな操縦者養成コース検討「Pilot Training Next initiative」で得られた教訓を元に、新たな実験的カリキュラムを組み立て、2020年夏以降にスタートする初級操縦コースから試行で流してみると述べました

●3月12日、初級操縦課程を持つ第19空軍司令官のCraig Wills少将は米空軍協会機関紙とのインタビューで、米空軍として取り組んでいる新たな操縦者養成コース検討「Pilot Training Next initiative」で得られた教訓を元に、新たな実験的カリキュラムを組み立て、2020年夏以降にスタートする初級操縦コースから試行で流してみると述べました●同司令官は、新たな実験的カリキュラムの特徴を「student-centered learning:学生中心の教育法」と表現し、カリキュラムに各学生を当てはめる従来方式ではなく、各課程学生が持つ能力をに対応した課程教育を目指すと説明した

●更に司令官は「新カリキュラムで進める中で、学生のスキルやタレントを見極め、各学生に焦点を当てた課程プログラムを考えていく」、「今は、得てすれば、全ての課程学生を同じ道に引きずっていく傾向がある」と表現した

●もう一つの「Pilot Training Next」の教訓として、安価な「off-the-shelf部品」を活用したシム訓練装置「immersive training devices:没入型訓練装置」の使用があると同司令官は述べ、

●従来のシム訓練装置は1台30億円程度するが、この簡易的な装置は100万円以下程度で、もちろん従来型のような十分な機能はないのだが、「Pilot Training Next」では極めて大きな訓練効果を生んでいると説明した

●そして例えば今年1月に開始したコースでは、通常ソロ飛行までに10-15回の教官同乗飛行を行っているところ、上位2名の学生は僅か4回の同乗飛行の後、ソロ飛行に進んでいる状況を示し、その劇的な改善をアピールした

●そして例えば今年1月に開始したコースでは、通常ソロ飛行までに10-15回の教官同乗飛行を行っているところ、上位2名の学生は僅か4回の同乗飛行の後、ソロ飛行に進んでいる状況を示し、その劇的な改善をアピールした●空軍教育訓練コマンド司令官のBrad Webb大将は、「学生中心の教育法」の説明に際し、この「immersive technologies:没入技術」と「必要な情報への早期アクセス」を鍵として、同コマンドでは米空軍教育法改革を検討していると語っている

●最終的に初級操縦課程の実験的新カリキュラムは固まっていないが、Wills少将は「パイロットを、如何に効率的に早期に育成するかが課題であり、その背景には操縦者不足がある」、「基本的に操縦教育課程は50年以上変わっていないが、航空機や作戦運用コンセプトが変化する中、パイロット育成法も変化しなければならない部分があるはずだ」と述べ、新たな取り組みの重要性を強調した

////////////////////////////////////////////

パイロット不足への取り組みに関しては、末尾の過去記事に細部があるように、様々な対策が試みられており、「身長基準の緩和」などの対策まで含めた試行錯誤が続いています。「幕僚勤務なきキャリアパス制度」の話が出た際は、組織全体を考えない「運転手的な操縦者の出現」を危惧し、「世も末」と米空軍の状況を心配しましたが、さすがに踏みとどまってくれました。

ただ大きな流れで見れば、「軍隊と一般社会の遊離」の問題であり、特に西側社会では非常に厳しい戦いが続くでしょう。特に最近のリベラル思想というか、左翼思想の広がりで、軍隊への人気は下がる一方でしょうから

ただ大きな流れで見れば、「軍隊と一般社会の遊離」の問題であり、特に西側社会では非常に厳しい戦いが続くでしょう。特に最近のリベラル思想というか、左翼思想の広がりで、軍隊への人気は下がる一方でしょうからミクロで見れば、パイロットの代表格である戦闘機パイロットの魅力低下が大きなマイナス要因です。戦闘機乗りが夢見る空中戦は、ベトナム戦争を最後に戦いの中の偶発的事象となり、前線での戦闘機の役割がなくなりつつあるのが明らかで、この人気低下に拍車をかけています

先日の米空軍協会主催の航空戦シンポジウムで、SpaceXのイーロン・マスクCEOが、「戦闘機の時代は終わった」と真正面から語り、米空軍戦闘機パイロット族のリーダー格であるACC司令官Holmes大将も、特に太平洋戦域で、従来型戦闘機のニーズはないかもしれないと語っていたくらいですから・・・

ACC司令官がついに言及

「従来戦闘機のニーズは必ずしも生まれない」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-02-28

輸送コマンドで驚きのキャリアパス試行

「世も末:幕僚勤務無し管理検討」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-09-20

米空軍パイロット不足関連

「5年連続養成目標数を未達成」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-02-19

「採用の身長基準を緩和」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-11-18

「操縦者不足緩和?」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2019-06-12

「操縦者養成3割増に向けて」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-10-21-1

「下士官パイロットは考えず」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-05-19-3

「F-35操縦者養成部隊の苦悩」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-05-12-3

「下士官パイロット任務拡大?」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-01-22

「仮想敵機部隊も民間委託へ」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-01-09-1

「さらに深刻化」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-11-10

5月21日時点:米国防省のコロナウイルス対応状況 [エスパー国防長官]

可能な範囲で、追記や補足をしていきます

5月21日付までの報道より

3月13日にトランプ大統領が「国家非常事態宣言」を出して以降、めまぐるしく変化していく米国内のコロナウイルス対処の動きですが、米国防省に関して体系的にはまとめられませんが、ご紹介していきたいと思います。可能な範囲で追記等して行きたいと思います

3月13日にトランプ大統領が「国家非常事態宣言」を出して以降、めまぐるしく変化していく米国内のコロナウイルス対処の動きですが、米国防省に関して体系的にはまとめられませんが、ご紹介していきたいと思います。可能な範囲で追記等して行きたいと思います

各国首脳から「WW2以来、国家の団結が試される」とか、「100年に一度の難局だ」との発言が聞かれるようになった今日この頃ですが、日本の野党やリベラル(左翼)の見苦しさには、憤りを通り越した情けなさを感じます

早く収まって、サイレンとマジョリティーによる鉄槌を喰らわせたいと考える次第です

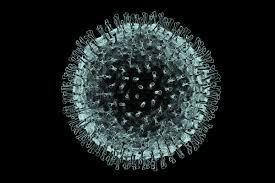

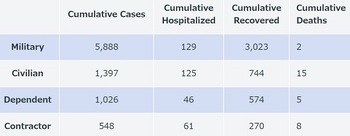

国防省勤務者の感染状況(表は5月21日現在)

●米軍兵士と文民職員合計で7285名の感染が確認され、内254名が入院中、死者計17名。そのほかに、家族1026名と契約企業社員548名の計8859名(回復済み含む)に感染が確認されています。16日時点で計37名、18日時点で89名、19日で81名、20日に128名、23日に249名、24日に340名、25日に435名、26日で600名、27日に652名、30日に1087名、31日で1259名、4月1日で1405名、2日で1638名、3日は1752名、6日で2528名、7日で2657名、9日で3132名、10日で3360名、13日で4528名、14日で4769名、17日で4849名、20日で5335名、23日で5901名、28日で6648名、30日で6962名、5月4日で7434名、8日で7826名、11日で8046名、15日で8374名、21日で8859名(回復済み含む)と継続右肩上がり増加している

●3月21日、Defense Security Cooperation Agencyで勤務する契約企業従業員1が死亡。DSCA本部はペンタゴン内に所在も、志望者の勤務場所等は非公開。同僚はテレワーク中途か。

●ペンタゴンに出入りのある空軍兵士と空軍契約企業従業員各1名の感染が判明。「Defense Health Agency」所属の空軍兵士は3月16日に約1時間ペンタゴンに立ち入り、契約企業社員は3月2日以降はペンタゴンに出入りしていないと発表

州軍の動員状況(5月21日現在)

●4月9日現在での州軍兵士の動員数は27000名が召集。前日より約5000名増加。24日現在で動員された州兵の24名に感染確認。内1名は州軍司令部勤務。3月18日には、近く1万人以上となると州軍司令官(空軍大将)が発言

●州軍の動員数推移→19日で2020名、20日に3330名、22日で7300名、23日で8000名、24日で9000名,25日で10700名、26日で11400名、27日で12300名、30日で14830名、31日で16130名、4月1日で17250名、2日で18500名、6日で22000名、7日で27000名、9日で29400名、10日で28000名と4月10日に始めて減少、13日は28000名で変化なしも、14日に3万名、17日に33000名、20日に36750名、23日に43300名、28日と30日で45000名、5月4日で46500名、8日で46500名、11日は46700名、15日で47000名だったが、21日は45850名と初めて減少傾向に

●州兵の感染者数は4月17日で115名(0.4%)

●しかし一方で、総数45万人の州軍の全ての招集には莫大な費用が必要で、現時点ではそんな計画はなく、やらせるべき仕事もないと同大将は発言

●また、州軍を政府直轄(Federalizing the Guard)で使用する権限が大統領にはあるが、「現状では、州軍は州の管轄化で活動することが最も効率的であり、政府直轄は意味がない」と明言

●3月30日、エスパー国防長官がニュージャージー州軍の兵士1名がコロナ感染で死亡と発表。州軍初の犠牲者

国防省と米軍の動き(5月21日付までの報道)

●4月9日に国防長官と統合参謀本部議長がネット放送で、州軍等を含め米軍計5万名がコロナ対策に従事と説明

●4月9日に国防長官と統合参謀本部議長がネット放送で、州軍等を含め米軍計5万名がコロナ対策に従事と説明

●統参議長は同ネット放送で「危機の米国に手を出すな。痛い目にあうぞ」と敵対国を想定し発言し、「兵士の感染は0.1%以下で米軍の即応態勢には全く影響なし」と強調

●3月26日国防省は「給与と休暇」に関する指針を発表し、パンデミックの状況に鑑み、各自が最善の道を選択するよう指示。

●3月25日国防省は、全ての米軍人と文民職員の不要不急の移動を、2-3ヶ月間停止すると発表。今後60日間で移動を予定していた約9万人が影響を受ける模様

●4月14日、エスパー国防長官が、米軍と文民職員への「不要不急」の移動を避ける指示を、5月1日から延長すると発言し、時期については複数の国防省関係者が夏ごろまでと発言

●5月5日、エスパー長官が米軍兵士を4階層に分け、段階的に抗体保有を調べる検査を行うと発表。第1階層の核任務や領土保全兵士の検査は終了。次の階層の海外派兵兵士の検査を開始

●5月11日、米海軍トップの家族の感染判明でGilady大将が隔離状態に。また州軍司令官自身が陽性判定で隔離(のちに陰性判定も不安定な検査結果)。ホワイトハウス内でも陽性者複数発覚

●3月26日、アジア太平洋に展開中の空母ルーズベルトにグアムに寄航命令。乗員20名に感染確認、2週間前にベトナムのダナンに寄航

(本件に関し、空母艦長が指揮系統以外を含む軍内各方面に救援要請レターを送り、それが外部に漏れたこともあり、艦長が更迭される。2日で感染者70名とも)

感染者90名以上を出し、窮状を訴えるレターを各所に送って即刻解任された空母ルーズベルト艦長を英雄視して見送る艦内集会の様子が4月3日SNS上で拡散。米国が好きな「自身を犠牲に部下を守た英雄」扱いですが、この密集集会を見せられると・・

感染者90名以上を出し、窮状を訴えるレターを各所に送って即刻解任された空母ルーズベルト艦長を英雄視して見送る艦内集会の様子が4月3日SNS上で拡散。米国が好きな「自身を犠牲に部下を守た英雄」扱いですが、この密集集会を見せられると・・

続報、空母艦長を更迭した海軍長官が空母を訪問し、艦内放送でメディアへの艦内状況のリークはするなと乗員に指示したが、その様子がSNSで直ちに拡散し、米議会や大統領が問題視。海軍長官は謝罪させられ、4月7日夜に辞任。米海軍の闇深し

続報、空母艦長を更迭した海軍長官が空母を訪問し、艦内放送でメディアへの艦内状況のリークはするなと乗員に指示したが、その様子がSNSで直ちに拡散し、米議会や大統領が問題視。海軍長官は謝罪させられ、4月7日夜に辞任。米海軍の闇深し

●少なくとも同空母の乗員450名がコロナ感染判明。日本駐留の米海兵隊から約230名が対処のためグアムに到着

●4月10日、エスパー国防長官が前艦長の復帰について、全ての選択肢が検討されている、と語る

●4月22日現在、米海軍艦艇26隻(すべて入港中)でコロナ感染者、任務従事中の90隻に患者なし。米軍内で最も感染者が多い米海軍で累計1298名感染、空母ルーズベルトが777名占める

●4月24日、米海軍トップのGilady大将とエスパー国防長官が会談し、更迭された艦長の復帰を米海軍側が要望。国防長官は時間をかけて考える必要があると対応したとか・・・新聞報道です

●4月6日、在日米軍司令部は『公衆衛生上の緊急事態宣言』を発令(5月5日まで)

この宣言により・・・

---駐留する米軍隊員、軍属らの健康を守るための対策を取る権限を司令官に与える

---司令官は米民間職員、嘱託社員、日本人職員、米軍属に対し、(軍人には既に命じていた)ウイルス拡散を阻むための規則遵守を命じることができる

●嘉手納基地は3月30日から2日間、完全活動停止を決定。欧州から帰国の2兵士の感染が確認されたことを受け

●米議会は、この夏に退役を予定している米軍主要幹部に関して、大統領の判断で退役を伸ばして継続勤務させることを可能とする法案を準備中。主な対象者はGoldfein空軍参謀総長、Raymond宇宙軍初代参謀総長、Lengyel州軍局長官(空軍大将)らである

●エスパー国防長官は23日、陸軍の野戦病院5セットを準備しているが、まずニューヨークとシアトルに開設する方向だと発言

●同時に、膨れ上がる全ての州の要請には対応できないと発言。またペンタゴンと周辺への立ち入り制限を設け、入り口の限定、体温チェック等を行うと説明

●4月5日、米北米コマンドはニューヨーク市へ海空軍衛生関係者を1000名派遣すると発表。同市では既に2256名がコロナ関連で死亡

●25日、国防長官と統合参謀本部議長が同席でメッセージを発し、コロナ対策は数ヶ月を要し、部隊の即応態勢を低下させると発言

3月25日、米国防省が開設した誤情報対処webページ

「Coronavirus: Rumor Control」

→https://www.defense.gov/Explore/Spotlight/Coronavirus/Rumor-Control/

●統合参謀本部の医療担当トップは、「国防省のコロナウイルス対処の焦点が、米国内対処にシフトしつつあり、ウイルス検査を大規模に処理できるように施設容量の拡大を検討している」と発言。17日時点までに米軍の17箇所で計936ケースの検査を実施

●米軍医科大学の4年生170名(正式な資格未取得)と看護学生60名を、4月から医療現場に派遣し、資格ある医師等の下で関連業務に従事させることを決定。同大学48年の歴史で初の決断

●米陸軍が、特定の医療分野の退役済みの元医療関係者80万人に臨時現場復帰の希望者募集を行ったところ、3月27日までに1.4万人の反応があり細部を調整中。麻酔科、緊急治療室、呼吸器科などの分野で募集

●4月10日、米陸軍は退役済みの元陸軍医療関係者25000名が現場復帰し活動中と発表

●ペンタゴン勤務者に対し、可能な者はテレワークに移行してよいとの指示発出。一方で、米国防省全体でテレワーク使用者が急増し、国防省ネットワークの容量限界に迫りつつある

●米中央軍は、中東展開中の全ての部隊の移動を14日間禁止し、コロナ感染拡大を防止

●米欧州軍は、即応体制を維持しつつ、2600名の兵士を分散離隔(in self-isolation)し、訓練を中止

●米太平洋軍は25日、「Health Protection Condition Level to Charlie」にし、ハワイでの感染者急増を受け、部隊団結強化を訴え。米CDCが日本と豪州への渡航制限アップ

●26日、在日米軍が横須賀勤務の海軍兵士1名の感染確認を発表。初の在日米軍兵士の感染。15日に米国から入国し、観察期間で隔離されていた兵士。

●イラクでの多国籍軍によるイラク軍訓練は60日間停止。これに伴い、多国籍軍の訓練担当部隊2500名の一部(英軍兵など)が帰国開始

●アフガン駐留米軍の交代要員の派遣が延期となり、現在駐留している要員の現地勤務が延長。23日現地の米兵士4名の感染判明

●米戦略コマンドは、核抑止の3本柱は、業務に従事する兵士の管理を厳格にし、問題なく運用を継続中と発表

●米海軍の病院船2隻をニューヨーク(USNS Comfort:30日到着)と西海岸(USNS Mercy スタッフ800名、1000ベッド、12手術室:27日ロスに到着。シアトル周辺が感染者多いが、将来予測で加州へ)で活用へ移動。

●4月10日、2隻の病院船の中の1隻の派遣先変更を検討中と海軍関係者が語る

●4月30日、ニューヨークに派遣されていた病院船Comfortが帰還開始。3月30日から1か月間の支援で約150名の患者受け入れ。同市内の一般病院に余裕ができ始め、任務終了

●Goldfein空軍参謀総長は、米空軍の輸送機が、健康保健省を支援するため、ウイルス検査キットを輸送すると発表。また、重要輸送任務を担う搭乗員を隔離して稼動可能な要員を確保

●空軍輸送コマンドは、爆撃機の運用維持と戦闘機の領土保全任務を優先して輸送任務を担い、それ以外については優先度を下げるとの方針決定

●4月10日、米空軍C-17輸送機が、初めて輸送機用の特別患者空輸コンテナを使用し、3名の感染者をアフガンなら独の病院へ空輸

●米空軍士官学校は、ほとんどの生徒を帰省させる措置を開始。また4年生を例年5月の卒業より早く卒業させる方向を決定。24日から士官学校の業務をほぼ停止米空軍の教育訓練コマンドは、現時点で同コマンドの実施する教育課程は、ウイルス対策に配慮しつつ行っているが、操縦教育課程も含め大きな影響は受けていないと発表。一方で新入隊者の受け入れ要領を、早急に見直し、各地域の関係部署と調整する必要があると発言

●米空軍は3月31日、各級指揮官の判断により、兵士の安全や健康確保のため、「頭髪基準」からの逸脱を許容してよいと通達。理髪店での感染拡大を懸念して

●4月22日、空軍参謀総長は、6月1日からワクチンが開発されるまでの約1年間、何回もの感染の波が繰り返される状況を予期し、「新しいアブノーマル」態勢で任務を行うと表現。「ワクチン開発成功まで」との具体的表現で長期戦覚悟と語る

●国防省は、戦略備蓄している500万個の医療用マスク(N95 respirator masks)、2000台の移送可能な呼吸補助機を、ウイルス対処に使用すると発表

●国防省は、戦略備蓄している500万個の医療用マスク(N95 respirator masks)、2000台の移送可能な呼吸補助機を、ウイルス対処に使用すると発表

●陸軍参謀総長は、兵士募集所を全て閉鎖と発表。応募者に6名感染者発見を受け。SNSやネットを使用した対象者とのコンタクトに移行を進めている

●米空軍は新兵採用者に感染者発覚が続いていることから、受け入れ基地をミシシッピ州の1箇所にまとめることを決定。4月7日までに実施

●米軍基地数箇所で、ドライブスルー式のウイルス検査所を開設

●4月28日、米海軍と米空軍の飛行アクロバットチームが、コロナと戦う関係者への敬意と感謝を示すため、全米の都市上空を飛行するイベント「America Strong」をニューヨークなどで開始。皆が久しぶりに見上げる大空と華麗な編隊飛行に歓声を。今後全米の都市を巡回飛行へ→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-29-1

●コロナ対策一色の地域コマンドのwebサイト

在日米軍のwebサイト

→https://www.usfj.mil/

●陸海空海兵隊により多少の違いはあるが、日常生活に必要な買い物や医療機関利用を除き、レストランや娯楽施設やジム等の混雑する場所への立ち入り禁止。基地の職場と自宅の往復程度に行動を限定。

●直接指揮権のない基地に勤務する文民職員に対しても、軍人と同様の行動を期待する

米太平洋軍のwebサイト

→https://www.pacom.mil/

●太平洋軍としては、感染拡大防止の基本ラインを指示し、細部は各地域の状況や特性に応じて隷下部隊長が指示するスタイル

●全世界で計画の米軍の主要演習が続々中止や延期

--- 規模期間縮小 RIMPAC2020 ハワイ州から中止の要請を受けた米海軍は、陸上でのイベントミニマム化、開始時期の6月末から8月上旬延期、期間の短縮5週間から2週間

--- 大幅に規模縮小 Defender 2020(米本土から欧州への地上部隊の大規模機動展開を計画)

--- 大幅規模縮小 米韓合同演習(3月から予定)

--- 中止 African Lion(3月23日から予定 5000名規模 北アフリカ諸国との多国間演習)

--- 途中中止 Cold Response(ノルウェーで始まっていた8カ国演習を中断中止 約15000名参加中)

--- 中止 Red Flag-Alaska 20-1(4月30日から予定)

--- 延期 2回目のJADC2(4月8日から予定 ABMSなど連接を実験検証する演習)

●国防省の調達担当次官室等は、軍需産業幹部に対して毎日連絡を取り、コロナウイルスが軍需産業基盤にどのような影響を与えているかフォローを継続中。ちなみに、ボーイングとロッキードは、主要な国防省発注システムの製造を継続中。

●国防省の調達担当次官室等は、軍需産業幹部に対して毎日連絡を取り、コロナウイルスが軍需産業基盤にどのような影響を与えているかフォローを継続中。ちなみに、ボーイングとロッキードは、主要な国防省発注システムの製造を継続中。

●F-35組み立て工場(FACO)は、3月16-17日閉鎖していたイタリアが18日に消毒の後再開、名古屋は3月9-13日閉鎖も再開済み、テキサスは継続操業中

●4月19日付で関連軍需企業に対しLord調達担当次官は、「critical infrastructure industry」だと国土安全保障省から指定されている軍需企業は、この状況下でも業務を通常通り計画された様に継続することが期待されていると通知。「国家的非常時において関係企業の協力が不可欠であり、従業員の安全に最大限の配慮がなされるよう、企業と緊密に連携をとりつつ、国家安全保障関連任務を遂行していく」と

●「critical infrastructure industry」に含まれるのは、「aerospace sector; mechanical and software engineers; manufacturing/production workers; IT support; security staff; security personnel; intelligence support; aircraft and weapon systems mechanics and maintainers; suppliers of medical suppliers and pharmaceuticals; and critical transportation」

→https://www.defensenews.com/pentagon/2020/03/20/pentagon-declares-defense-contractors-critical-infrastructure-must-continue-work/

●投資会社が、軍需企業の株価回復には1年以上の長期間が必要だろうと発信

●米空軍省のRoper調達担当次官が、調達関連職員は懸命に努力しているが、新たな職務遂行方法を生み出す必要があると3月25日発言

●4月20日、調達担当Lord次官は会見で、米軍の主要装備調達は航空分野を中心として操業停止などに追い込まれており、おおむね全ての計画が3ヶ月程度遅れている、と説明。企業へのキャッシュ提供のため、契約行為の迅速化を進めていると説明

その他

●米議会が、2021年度予算案関連の審議要領について「わいがや検討会」

●ロンドン郊外で7月20-24日の間に予定されていた、世界最大の航空見本市「Farnborough Airshow」(隔年開催)の中止が決定

●3月26日、米国防次官が緊急会見し、コロナ関連で資金繰りに不安がある小規模なハイテク企業に、中国資本が接近して技術流出の恐れがあると警戒し、監視を強化し、安全保障関連企業との連絡を密にして相談に乗る等に取り組むと発言。専門家は防ぐのは困難と諦め気味

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-03-26

●4月30日、再びLord調達担当次官が外国資本の国防産業への接近を警戒し、小規模だが重要な海軍や空軍関連部品を製造する企業が危ないと

●5月13日、衛星通信企業Intelsatが破産宣言。国防関連分野は対象外となるが、国防関係者は中国資本の浸潤を強く懸念

●5月13日、Will Roper米空軍調達次官補も、航空・宇宙・マイクロエレクロニクス関連の企業で、民生部門に比重がある企業が切迫しており、国防省ですべてに対応できわけではないと苦しい状況を吐露

Defense-Newsが調べた各軍需産業の状況(3月18日時点)

→https://www.defensenews.com/coronavirus/2020/03/18/we-asked-defense-companies-how-theyre-impacted-by-the-coronavirus-heres-what-they-said/

5月21日付までの報道より

3月13日にトランプ大統領が「国家非常事態宣言」を出して以降、めまぐるしく変化していく米国内のコロナウイルス対処の動きですが、米国防省に関して体系的にはまとめられませんが、ご紹介していきたいと思います。可能な範囲で追記等して行きたいと思います

3月13日にトランプ大統領が「国家非常事態宣言」を出して以降、めまぐるしく変化していく米国内のコロナウイルス対処の動きですが、米国防省に関して体系的にはまとめられませんが、ご紹介していきたいと思います。可能な範囲で追記等して行きたいと思います各国首脳から「WW2以来、国家の団結が試される」とか、「100年に一度の難局だ」との発言が聞かれるようになった今日この頃ですが、日本の野党やリベラル(左翼)の見苦しさには、憤りを通り越した情けなさを感じます

早く収まって、サイレンとマジョリティーによる鉄槌を喰らわせたいと考える次第です

国防省勤務者の感染状況(表は5月21日現在)

●米軍兵士と文民職員合計で7285名の感染が確認され、内254名が入院中、死者計17名。そのほかに、家族1026名と契約企業社員548名の計8859名(回復済み含む)に感染が確認されています。16日時点で計37名、18日時点で89名、19日で81名、20日に128名、23日に249名、24日に340名、25日に435名、26日で600名、27日に652名、30日に1087名、31日で1259名、4月1日で1405名、2日で1638名、3日は1752名、6日で2528名、7日で2657名、9日で3132名、10日で3360名、13日で4528名、14日で4769名、17日で4849名、20日で5335名、23日で5901名、28日で6648名、30日で6962名、5月4日で7434名、8日で7826名、11日で8046名、15日で8374名、21日で8859名(回復済み含む)と継続右肩上がり増加している

●3月21日、Defense Security Cooperation Agencyで勤務する契約企業従業員1が死亡。DSCA本部はペンタゴン内に所在も、志望者の勤務場所等は非公開。同僚はテレワーク中途か。

●ペンタゴンに出入りのある空軍兵士と空軍契約企業従業員各1名の感染が判明。「Defense Health Agency」所属の空軍兵士は3月16日に約1時間ペンタゴンに立ち入り、契約企業社員は3月2日以降はペンタゴンに出入りしていないと発表

州軍の動員状況(5月21日現在)

●4月9日現在での州軍兵士の動員数は27000名が召集。前日より約5000名増加。24日現在で動員された州兵の24名に感染確認。内1名は州軍司令部勤務。3月18日には、近く1万人以上となると州軍司令官(空軍大将)が発言

●州軍の動員数推移→19日で2020名、20日に3330名、22日で7300名、23日で8000名、24日で9000名,25日で10700名、26日で11400名、27日で12300名、30日で14830名、31日で16130名、4月1日で17250名、2日で18500名、6日で22000名、7日で27000名、9日で29400名、10日で28000名と4月10日に始めて減少、13日は28000名で変化なしも、14日に3万名、17日に33000名、20日に36750名、23日に43300名、28日と30日で45000名、5月4日で46500名、8日で46500名、11日は46700名、15日で47000名だったが、21日は45850名と初めて減少傾向に

●州兵の感染者数は4月17日で115名(0.4%)

●しかし一方で、総数45万人の州軍の全ての招集には莫大な費用が必要で、現時点ではそんな計画はなく、やらせるべき仕事もないと同大将は発言

●また、州軍を政府直轄(Federalizing the Guard)で使用する権限が大統領にはあるが、「現状では、州軍は州の管轄化で活動することが最も効率的であり、政府直轄は意味がない」と明言

●3月30日、エスパー国防長官がニュージャージー州軍の兵士1名がコロナ感染で死亡と発表。州軍初の犠牲者

国防省と米軍の動き(5月21日付までの報道)

●4月9日に国防長官と統合参謀本部議長がネット放送で、州軍等を含め米軍計5万名がコロナ対策に従事と説明

●4月9日に国防長官と統合参謀本部議長がネット放送で、州軍等を含め米軍計5万名がコロナ対策に従事と説明●統参議長は同ネット放送で「危機の米国に手を出すな。痛い目にあうぞ」と敵対国を想定し発言し、「兵士の感染は0.1%以下で米軍の即応態勢には全く影響なし」と強調

●3月26日国防省は「給与と休暇」に関する指針を発表し、パンデミックの状況に鑑み、各自が最善の道を選択するよう指示。

●3月25日国防省は、全ての米軍人と文民職員の不要不急の移動を、2-3ヶ月間停止すると発表。今後60日間で移動を予定していた約9万人が影響を受ける模様

●4月14日、エスパー国防長官が、米軍と文民職員への「不要不急」の移動を避ける指示を、5月1日から延長すると発言し、時期については複数の国防省関係者が夏ごろまでと発言

●5月5日、エスパー長官が米軍兵士を4階層に分け、段階的に抗体保有を調べる検査を行うと発表。第1階層の核任務や領土保全兵士の検査は終了。次の階層の海外派兵兵士の検査を開始

●5月11日、米海軍トップの家族の感染判明でGilady大将が隔離状態に。また州軍司令官自身が陽性判定で隔離(のちに陰性判定も不安定な検査結果)。ホワイトハウス内でも陽性者複数発覚

●3月26日、アジア太平洋に展開中の空母ルーズベルトにグアムに寄航命令。乗員20名に感染確認、2週間前にベトナムのダナンに寄航

(本件に関し、空母艦長が指揮系統以外を含む軍内各方面に救援要請レターを送り、それが外部に漏れたこともあり、艦長が更迭される。2日で感染者70名とも)

感染者90名以上を出し、窮状を訴えるレターを各所に送って即刻解任された空母ルーズベルト艦長を英雄視して見送る艦内集会の様子が4月3日SNS上で拡散。米国が好きな「自身を犠牲に部下を守た英雄」扱いですが、この密集集会を見せられると・・

感染者90名以上を出し、窮状を訴えるレターを各所に送って即刻解任された空母ルーズベルト艦長を英雄視して見送る艦内集会の様子が4月3日SNS上で拡散。米国が好きな「自身を犠牲に部下を守た英雄」扱いですが、この密集集会を見せられると・・ 続報、空母艦長を更迭した海軍長官が空母を訪問し、艦内放送でメディアへの艦内状況のリークはするなと乗員に指示したが、その様子がSNSで直ちに拡散し、米議会や大統領が問題視。海軍長官は謝罪させられ、4月7日夜に辞任。米海軍の闇深し

続報、空母艦長を更迭した海軍長官が空母を訪問し、艦内放送でメディアへの艦内状況のリークはするなと乗員に指示したが、その様子がSNSで直ちに拡散し、米議会や大統領が問題視。海軍長官は謝罪させられ、4月7日夜に辞任。米海軍の闇深し●少なくとも同空母の乗員450名がコロナ感染判明。日本駐留の米海兵隊から約230名が対処のためグアムに到着

●4月10日、エスパー国防長官が前艦長の復帰について、全ての選択肢が検討されている、と語る

●4月22日現在、米海軍艦艇26隻(すべて入港中)でコロナ感染者、任務従事中の90隻に患者なし。米軍内で最も感染者が多い米海軍で累計1298名感染、空母ルーズベルトが777名占める

●4月24日、米海軍トップのGilady大将とエスパー国防長官が会談し、更迭された艦長の復帰を米海軍側が要望。国防長官は時間をかけて考える必要があると対応したとか・・・新聞報道です

●4月6日、在日米軍司令部は『公衆衛生上の緊急事態宣言』を発令(5月5日まで)

この宣言により・・・

---駐留する米軍隊員、軍属らの健康を守るための対策を取る権限を司令官に与える

---司令官は米民間職員、嘱託社員、日本人職員、米軍属に対し、(軍人には既に命じていた)ウイルス拡散を阻むための規則遵守を命じることができる

●嘉手納基地は3月30日から2日間、完全活動停止を決定。欧州から帰国の2兵士の感染が確認されたことを受け

●米議会は、この夏に退役を予定している米軍主要幹部に関して、大統領の判断で退役を伸ばして継続勤務させることを可能とする法案を準備中。主な対象者はGoldfein空軍参謀総長、Raymond宇宙軍初代参謀総長、Lengyel州軍局長官(空軍大将)らである

●エスパー国防長官は23日、陸軍の野戦病院5セットを準備しているが、まずニューヨークとシアトルに開設する方向だと発言

●同時に、膨れ上がる全ての州の要請には対応できないと発言。またペンタゴンと周辺への立ち入り制限を設け、入り口の限定、体温チェック等を行うと説明

●4月5日、米北米コマンドはニューヨーク市へ海空軍衛生関係者を1000名派遣すると発表。同市では既に2256名がコロナ関連で死亡

●25日、国防長官と統合参謀本部議長が同席でメッセージを発し、コロナ対策は数ヶ月を要し、部隊の即応態勢を低下させると発言

3月25日、米国防省が開設した誤情報対処webページ

「Coronavirus: Rumor Control」

→https://www.defense.gov/Explore/Spotlight/Coronavirus/Rumor-Control/

●統合参謀本部の医療担当トップは、「国防省のコロナウイルス対処の焦点が、米国内対処にシフトしつつあり、ウイルス検査を大規模に処理できるように施設容量の拡大を検討している」と発言。17日時点までに米軍の17箇所で計936ケースの検査を実施

●米軍医科大学の4年生170名(正式な資格未取得)と看護学生60名を、4月から医療現場に派遣し、資格ある医師等の下で関連業務に従事させることを決定。同大学48年の歴史で初の決断

●米陸軍が、特定の医療分野の退役済みの元医療関係者80万人に臨時現場復帰の希望者募集を行ったところ、3月27日までに1.4万人の反応があり細部を調整中。麻酔科、緊急治療室、呼吸器科などの分野で募集

●4月10日、米陸軍は退役済みの元陸軍医療関係者25000名が現場復帰し活動中と発表

●ペンタゴン勤務者に対し、可能な者はテレワークに移行してよいとの指示発出。一方で、米国防省全体でテレワーク使用者が急増し、国防省ネットワークの容量限界に迫りつつある

●米中央軍は、中東展開中の全ての部隊の移動を14日間禁止し、コロナ感染拡大を防止

●米欧州軍は、即応体制を維持しつつ、2600名の兵士を分散離隔(in self-isolation)し、訓練を中止

●米太平洋軍は25日、「Health Protection Condition Level to Charlie」にし、ハワイでの感染者急増を受け、部隊団結強化を訴え。米CDCが日本と豪州への渡航制限アップ

●26日、在日米軍が横須賀勤務の海軍兵士1名の感染確認を発表。初の在日米軍兵士の感染。15日に米国から入国し、観察期間で隔離されていた兵士。

●イラクでの多国籍軍によるイラク軍訓練は60日間停止。これに伴い、多国籍軍の訓練担当部隊2500名の一部(英軍兵など)が帰国開始

●アフガン駐留米軍の交代要員の派遣が延期となり、現在駐留している要員の現地勤務が延長。23日現地の米兵士4名の感染判明

●米戦略コマンドは、核抑止の3本柱は、業務に従事する兵士の管理を厳格にし、問題なく運用を継続中と発表

●米海軍の病院船2隻をニューヨーク(USNS Comfort:30日到着)と西海岸(USNS Mercy スタッフ800名、1000ベッド、12手術室:27日ロスに到着。シアトル周辺が感染者多いが、将来予測で加州へ)で活用へ移動。

●4月10日、2隻の病院船の中の1隻の派遣先変更を検討中と海軍関係者が語る

●4月30日、ニューヨークに派遣されていた病院船Comfortが帰還開始。3月30日から1か月間の支援で約150名の患者受け入れ。同市内の一般病院に余裕ができ始め、任務終了

●Goldfein空軍参謀総長は、米空軍の輸送機が、健康保健省を支援するため、ウイルス検査キットを輸送すると発表。また、重要輸送任務を担う搭乗員を隔離して稼動可能な要員を確保

●空軍輸送コマンドは、爆撃機の運用維持と戦闘機の領土保全任務を優先して輸送任務を担い、それ以外については優先度を下げるとの方針決定

●4月10日、米空軍C-17輸送機が、初めて輸送機用の特別患者空輸コンテナを使用し、3名の感染者をアフガンなら独の病院へ空輸

●米空軍士官学校は、ほとんどの生徒を帰省させる措置を開始。また4年生を例年5月の卒業より早く卒業させる方向を決定。24日から士官学校の業務をほぼ停止米空軍の教育訓練コマンドは、現時点で同コマンドの実施する教育課程は、ウイルス対策に配慮しつつ行っているが、操縦教育課程も含め大きな影響は受けていないと発表。一方で新入隊者の受け入れ要領を、早急に見直し、各地域の関係部署と調整する必要があると発言

●米空軍は3月31日、各級指揮官の判断により、兵士の安全や健康確保のため、「頭髪基準」からの逸脱を許容してよいと通達。理髪店での感染拡大を懸念して

●4月22日、空軍参謀総長は、6月1日からワクチンが開発されるまでの約1年間、何回もの感染の波が繰り返される状況を予期し、「新しいアブノーマル」態勢で任務を行うと表現。「ワクチン開発成功まで」との具体的表現で長期戦覚悟と語る

●国防省は、戦略備蓄している500万個の医療用マスク(N95 respirator masks)、2000台の移送可能な呼吸補助機を、ウイルス対処に使用すると発表

●国防省は、戦略備蓄している500万個の医療用マスク(N95 respirator masks)、2000台の移送可能な呼吸補助機を、ウイルス対処に使用すると発表●陸軍参謀総長は、兵士募集所を全て閉鎖と発表。応募者に6名感染者発見を受け。SNSやネットを使用した対象者とのコンタクトに移行を進めている

●米空軍は新兵採用者に感染者発覚が続いていることから、受け入れ基地をミシシッピ州の1箇所にまとめることを決定。4月7日までに実施

●米軍基地数箇所で、ドライブスルー式のウイルス検査所を開設

●4月28日、米海軍と米空軍の飛行アクロバットチームが、コロナと戦う関係者への敬意と感謝を示すため、全米の都市上空を飛行するイベント「America Strong」をニューヨークなどで開始。皆が久しぶりに見上げる大空と華麗な編隊飛行に歓声を。今後全米の都市を巡回飛行へ→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-29-1

●コロナ対策一色の地域コマンドのwebサイト

在日米軍のwebサイト

→https://www.usfj.mil/

●陸海空海兵隊により多少の違いはあるが、日常生活に必要な買い物や医療機関利用を除き、レストランや娯楽施設やジム等の混雑する場所への立ち入り禁止。基地の職場と自宅の往復程度に行動を限定。

●直接指揮権のない基地に勤務する文民職員に対しても、軍人と同様の行動を期待する

米太平洋軍のwebサイト

→https://www.pacom.mil/

●太平洋軍としては、感染拡大防止の基本ラインを指示し、細部は各地域の状況や特性に応じて隷下部隊長が指示するスタイル

●全世界で計画の米軍の主要演習が続々中止や延期

--- 規模期間縮小 RIMPAC2020 ハワイ州から中止の要請を受けた米海軍は、陸上でのイベントミニマム化、開始時期の6月末から8月上旬延期、期間の短縮5週間から2週間

--- 大幅に規模縮小 Defender 2020(米本土から欧州への地上部隊の大規模機動展開を計画)

--- 大幅規模縮小 米韓合同演習(3月から予定)

--- 中止 African Lion(3月23日から予定 5000名規模 北アフリカ諸国との多国間演習)

--- 途中中止 Cold Response(ノルウェーで始まっていた8カ国演習を中断中止 約15000名参加中)

--- 中止 Red Flag-Alaska 20-1(4月30日から予定)

--- 延期 2回目のJADC2(4月8日から予定 ABMSなど連接を実験検証する演習)

●国防省の調達担当次官室等は、軍需産業幹部に対して毎日連絡を取り、コロナウイルスが軍需産業基盤にどのような影響を与えているかフォローを継続中。ちなみに、ボーイングとロッキードは、主要な国防省発注システムの製造を継続中。

●国防省の調達担当次官室等は、軍需産業幹部に対して毎日連絡を取り、コロナウイルスが軍需産業基盤にどのような影響を与えているかフォローを継続中。ちなみに、ボーイングとロッキードは、主要な国防省発注システムの製造を継続中。●F-35組み立て工場(FACO)は、3月16-17日閉鎖していたイタリアが18日に消毒の後再開、名古屋は3月9-13日閉鎖も再開済み、テキサスは継続操業中

●4月19日付で関連軍需企業に対しLord調達担当次官は、「critical infrastructure industry」だと国土安全保障省から指定されている軍需企業は、この状況下でも業務を通常通り計画された様に継続することが期待されていると通知。「国家的非常時において関係企業の協力が不可欠であり、従業員の安全に最大限の配慮がなされるよう、企業と緊密に連携をとりつつ、国家安全保障関連任務を遂行していく」と

●「critical infrastructure industry」に含まれるのは、「aerospace sector; mechanical and software engineers; manufacturing/production workers; IT support; security staff; security personnel; intelligence support; aircraft and weapon systems mechanics and maintainers; suppliers of medical suppliers and pharmaceuticals; and critical transportation」

→https://www.defensenews.com/pentagon/2020/03/20/pentagon-declares-defense-contractors-critical-infrastructure-must-continue-work/

●投資会社が、軍需企業の株価回復には1年以上の長期間が必要だろうと発信

●米空軍省のRoper調達担当次官が、調達関連職員は懸命に努力しているが、新たな職務遂行方法を生み出す必要があると3月25日発言

●4月20日、調達担当Lord次官は会見で、米軍の主要装備調達は航空分野を中心として操業停止などに追い込まれており、おおむね全ての計画が3ヶ月程度遅れている、と説明。企業へのキャッシュ提供のため、契約行為の迅速化を進めていると説明

その他

●米議会が、2021年度予算案関連の審議要領について「わいがや検討会」

●ロンドン郊外で7月20-24日の間に予定されていた、世界最大の航空見本市「Farnborough Airshow」(隔年開催)の中止が決定

●3月26日、米国防次官が緊急会見し、コロナ関連で資金繰りに不安がある小規模なハイテク企業に、中国資本が接近して技術流出の恐れがあると警戒し、監視を強化し、安全保障関連企業との連絡を密にして相談に乗る等に取り組むと発言。専門家は防ぐのは困難と諦め気味

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-03-26

●4月30日、再びLord調達担当次官が外国資本の国防産業への接近を警戒し、小規模だが重要な海軍や空軍関連部品を製造する企業が危ないと

●5月13日、衛星通信企業Intelsatが破産宣言。国防関連分野は対象外となるが、国防関係者は中国資本の浸潤を強く懸念

●5月13日、Will Roper米空軍調達次官補も、航空・宇宙・マイクロエレクロニクス関連の企業で、民生部門に比重がある企業が切迫しており、国防省ですべてに対応できわけではないと苦しい状況を吐露

Defense-Newsが調べた各軍需産業の状況(3月18日時点)

→https://www.defensenews.com/coronavirus/2020/03/18/we-asked-defense-companies-how-theyre-impacted-by-the-coronavirus-heres-what-they-said/

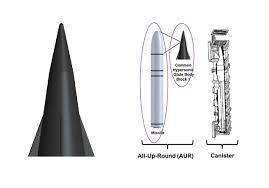

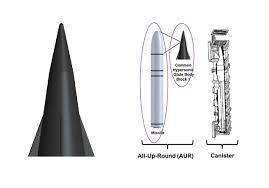

米軍が2回目の超超音速兵器ボディー試験に成功 [Joint・統合参謀本部]

3軍共通使用を想定し陸海軍が担当部分

2017年10月に続く2回目の試験

陸2023年、海2023年、空2022年配備を目指して

ハワイ時間の19日午前、米3軍が共通使用を想定し、陸海軍が担当する超超音速兵器(Hypersonic weapons)のボディー部分(C-HGB)の2回目の飛翔試験が陸海軍によりカウアイ島発射で実施され、超超音速で飛行した後、予定された地点に着地して成功した模様です

ハワイ時間の19日午前、米3軍が共通使用を想定し、陸海軍が担当する超超音速兵器(Hypersonic weapons)のボディー部分(C-HGB)の2回目の飛翔試験が陸海軍によりカウアイ島発射で実施され、超超音速で飛行した後、予定された地点に着地して成功した模様です

この3軍が共通使用を想定するボディー部分は「C-HGB:Common-Hypersonic Glide Body」と呼ばれ、弾頭、誘導システム、ボディー内配線、熱防護シールドで構成され、3軍はそれぞれに、地上発射や艦艇発射や航空機用のランチャーや関連システムを開発し、このボディー開発成果を生かすようです。

ボディー部分の第1回実験は2017年10月に「Flight Experiment 1」として実施され成功していますが、今回の試験は第1回目よりボディーへの「負荷」を上げたもので、軍、軍需産業、学会の関係者の知見を結集して取り組んだことで成功できた、と設計を担った米海軍の責任者であるJohnny Wolfe中将は語っています。それにしても実験間隔があいていますねぇ・・・。

米空軍は2019年6月に、同兵器(名称決定済み:AGM-183A Air Launched Rapid Response Weapon:ARRW)のプロトタイプをロッキードと契約して開発し、B-52爆撃機の外部に搭載したまま、空気抵抗など空力特性を測定する試験を行っています。

米空軍は2019年6月に、同兵器(名称決定済み:AGM-183A Air Launched Rapid Response Weapon:ARRW)のプロトタイプをロッキードと契約して開発し、B-52爆撃機の外部に搭載したまま、空気抵抗など空力特性を測定する試験を行っています。

3軍の分担についてはまんぐーすは整理できていません。2019年6月にご紹介した際は、米陸軍と海軍が地上(艦上)発射型配備を目指してチームとして開発をスタートさせているが、陸軍は空軍の空中発射型にも使用される「飛翔体本体:Common Hypersonic Glide Body」を担当し、海軍はブースターを受け持っている、とご紹介しましたが、

20日付Defense-News記事は、海軍がこのボディーの設計を担い、陸軍は「製造要領検討:production development」をリードすると説明しています

その他、20日付Defense-News記事によれば

●米陸軍は車両搭載型で2023年頃の導入を目指し、米空軍は空中発射型を2022年に配備したいと考えており、米海軍は艦艇発射型を2023年、潜水艦発射型を2024年に導入する計画を立てている

●MDA(ミサイル防衛庁)も19日の試験に参加し、飛翔データを収集してシステム開発を支援し、更にMDAが取り組む「防御用兵器?:defensive hypersonic weapon」開発に活用しようとしている

●MDA(ミサイル防衛庁)も19日の試験に参加し、飛翔データを収集してシステム開発を支援し、更にMDAが取り組む「防御用兵器?:defensive hypersonic weapon」開発に活用しようとしている

●「C-HGB」の設計開発は米海軍がリードしているが、米陸軍は「製造要領検討:production development」をリードしている。米国には新兵器である超超音速兵器用の軍需産業ベースが存在しないことから、米軍が軍需産業の態勢立ち上げに関わっている

●本兵器分野では、中国やロシアンが既に部隊配備を完了したと主張していることから、米軍に対する米議会の早期追随要求が厳しく、米国防省として最優先事業として実用化を急いでいるが、軍需産業側の態勢や運用部隊の整備など、急激なペースに追いついていない部分が課題となっている

////////////////////////////////////////////////

2017年の第1回試験も、19日の2回目試験も、飛翔速度や飛翔距離が明らかにされておらず、どの程度に技術が成熟しているのか良くわかりません。2017年10月から、今回2回目までの2年半の実験の空白も気になります

2017年の第1回試験も、19日の2回目試験も、飛翔速度や飛翔距離が明らかにされておらず、どの程度に技術が成熟しているのか良くわかりません。2017年10月から、今回2回目までの2年半の実験の空白も気になります

大気圏内を音速の5-20倍で飛翔するとなると、機体の空力特性や姿勢制御、摩擦熱処理など極めて困難な分野が多く、最初に開発に取り組んだ2011-12年頃には、予算不足もあり研究が頓挫した経緯もあるので気になります

ロシアや中国の「配備すみ」らしい兵器の信頼性も気になるところですが、ここは米国の総力を投入した底力に期待いたしましょう

米軍の超々音速兵器開発と露の動き

「米空軍が開発本格化」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-06-16

「攻防両面で超超音速兵器話題」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2018-09-08-1

「超超音速兵器への防御手段無し」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2018-03-21-1

「宇宙センサー整備が急務」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-07-31

「ロシア第3の超超音速兵器3M22 Zircon」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-01-21

「プーチンが超超音速兵器を大自慢」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-12-26

「ロシアが新型核兵器続々開発と」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-03-03-1

「中国が超超音速兵器で優位」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-01-27-1

「米議会で中国抑止を考える」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-01-17

「CSBAが提言:大型艦艇中心では戦えない」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-01-10

予算不足で中断した頃の過去記事

「PGSに少し光り??」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-11-18

「パネッタ長官はPGSに期待」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-06-16

「X-51Aは初期実験段階」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2010-05-23

露軍が部隊配備又は開発中の超超音速兵器は・・・

●対艦用の「3M22 Zircon」 射程距離300-700㎞(1000㎞との報道もあり) 開発中

●航空機発射用の「Kinzhal」 射程2000㎞ 配備済

●大陸間飛翔ミサイル「Avangard」 昨年12月配備 マッハ20

2017年10月に続く2回目の試験

陸2023年、海2023年、空2022年配備を目指して

ハワイ時間の19日午前、米3軍が共通使用を想定し、陸海軍が担当する超超音速兵器(Hypersonic weapons)のボディー部分(C-HGB)の2回目の飛翔試験が陸海軍によりカウアイ島発射で実施され、超超音速で飛行した後、予定された地点に着地して成功した模様です

ハワイ時間の19日午前、米3軍が共通使用を想定し、陸海軍が担当する超超音速兵器(Hypersonic weapons)のボディー部分(C-HGB)の2回目の飛翔試験が陸海軍によりカウアイ島発射で実施され、超超音速で飛行した後、予定された地点に着地して成功した模様ですこの3軍が共通使用を想定するボディー部分は「C-HGB:Common-Hypersonic Glide Body」と呼ばれ、弾頭、誘導システム、ボディー内配線、熱防護シールドで構成され、3軍はそれぞれに、地上発射や艦艇発射や航空機用のランチャーや関連システムを開発し、このボディー開発成果を生かすようです。

ボディー部分の第1回実験は2017年10月に「Flight Experiment 1」として実施され成功していますが、今回の試験は第1回目よりボディーへの「負荷」を上げたもので、軍、軍需産業、学会の関係者の知見を結集して取り組んだことで成功できた、と設計を担った米海軍の責任者であるJohnny Wolfe中将は語っています。それにしても実験間隔があいていますねぇ・・・。

米空軍は2019年6月に、同兵器(名称決定済み:AGM-183A Air Launched Rapid Response Weapon:ARRW)のプロトタイプをロッキードと契約して開発し、B-52爆撃機の外部に搭載したまま、空気抵抗など空力特性を測定する試験を行っています。

米空軍は2019年6月に、同兵器(名称決定済み:AGM-183A Air Launched Rapid Response Weapon:ARRW)のプロトタイプをロッキードと契約して開発し、B-52爆撃機の外部に搭載したまま、空気抵抗など空力特性を測定する試験を行っています。3軍の分担についてはまんぐーすは整理できていません。2019年6月にご紹介した際は、米陸軍と海軍が地上(艦上)発射型配備を目指してチームとして開発をスタートさせているが、陸軍は空軍の空中発射型にも使用される「飛翔体本体:Common Hypersonic Glide Body」を担当し、海軍はブースターを受け持っている、とご紹介しましたが、

20日付Defense-News記事は、海軍がこのボディーの設計を担い、陸軍は「製造要領検討:production development」をリードすると説明しています

その他、20日付Defense-News記事によれば

●米陸軍は車両搭載型で2023年頃の導入を目指し、米空軍は空中発射型を2022年に配備したいと考えており、米海軍は艦艇発射型を2023年、潜水艦発射型を2024年に導入する計画を立てている

●MDA(ミサイル防衛庁)も19日の試験に参加し、飛翔データを収集してシステム開発を支援し、更にMDAが取り組む「防御用兵器?:defensive hypersonic weapon」開発に活用しようとしている

●MDA(ミサイル防衛庁)も19日の試験に参加し、飛翔データを収集してシステム開発を支援し、更にMDAが取り組む「防御用兵器?:defensive hypersonic weapon」開発に活用しようとしている●「C-HGB」の設計開発は米海軍がリードしているが、米陸軍は「製造要領検討:production development」をリードしている。米国には新兵器である超超音速兵器用の軍需産業ベースが存在しないことから、米軍が軍需産業の態勢立ち上げに関わっている

●本兵器分野では、中国やロシアンが既に部隊配備を完了したと主張していることから、米軍に対する米議会の早期追随要求が厳しく、米国防省として最優先事業として実用化を急いでいるが、軍需産業側の態勢や運用部隊の整備など、急激なペースに追いついていない部分が課題となっている

////////////////////////////////////////////////

2017年の第1回試験も、19日の2回目試験も、飛翔速度や飛翔距離が明らかにされておらず、どの程度に技術が成熟しているのか良くわかりません。2017年10月から、今回2回目までの2年半の実験の空白も気になります

2017年の第1回試験も、19日の2回目試験も、飛翔速度や飛翔距離が明らかにされておらず、どの程度に技術が成熟しているのか良くわかりません。2017年10月から、今回2回目までの2年半の実験の空白も気になります大気圏内を音速の5-20倍で飛翔するとなると、機体の空力特性や姿勢制御、摩擦熱処理など極めて困難な分野が多く、最初に開発に取り組んだ2011-12年頃には、予算不足もあり研究が頓挫した経緯もあるので気になります

ロシアや中国の「配備すみ」らしい兵器の信頼性も気になるところですが、ここは米国の総力を投入した底力に期待いたしましょう

米軍の超々音速兵器開発と露の動き

「米空軍が開発本格化」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-06-16

「攻防両面で超超音速兵器話題」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2018-09-08-1

「超超音速兵器への防御手段無し」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2018-03-21-1

「宇宙センサー整備が急務」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-07-31

「ロシア第3の超超音速兵器3M22 Zircon」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-01-21

「プーチンが超超音速兵器を大自慢」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-12-26

「ロシアが新型核兵器続々開発と」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-03-03-1

「中国が超超音速兵器で優位」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-01-27-1

「米議会で中国抑止を考える」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-01-17

「CSBAが提言:大型艦艇中心では戦えない」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-01-10

予算不足で中断した頃の過去記事

「PGSに少し光り??」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-11-18

「パネッタ長官はPGSに期待」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-06-16

「X-51Aは初期実験段階」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2010-05-23

露軍が部隊配備又は開発中の超超音速兵器は・・・

●対艦用の「3M22 Zircon」 射程距離300-700㎞(1000㎞との報道もあり) 開発中

●航空機発射用の「Kinzhal」 射程2000㎞ 配備済

●大陸間飛翔ミサイル「Avangard」 昨年12月配備 マッハ20

トランプ大統領がBoeingへの公的資金投入に言及 [安全保障全般]

追記

(18日付ブルームバーグ報道)

●ボーイングは、自社およびサプライヤーのために少なくとも約6兆4400億円の支援を米政府に求めている。

●ボーイングの17日付資料によると、連邦支援は「融資保証を含む公的および民間流動性」などを網羅するものとなる見込み。事情通によれば、提案の詳細はまだ固まっていないが、資金支援の大半はボーイングを通じて部品メーカーのネットワークに流れることになる。

→https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200318-98548236-bloom_st-bus_all

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

商用部門から救済要請があった模様

軍事分野への影響も不可避:事業切り売りも

17日、ホワイトハウスでの記者会見でトランプ大統領が、B-737MAX墜落事故2件連続発生とコロナウイルス関連で苦境に陥っているボーイング社に関し、「我々は何としてもボーイングを守らなければならない。助けなくてはならない」、「航空関連企業が厳しい中、ボーイングはうまくいっていない。助けることになろう」と発言し、一般企業への何等かの形での公的資金投入を示唆しました

17日、ホワイトハウスでの記者会見でトランプ大統領が、B-737MAX墜落事故2件連続発生とコロナウイルス関連で苦境に陥っているボーイング社に関し、「我々は何としてもボーイングを守らなければならない。助けなくてはならない」、「航空関連企業が厳しい中、ボーイングはうまくいっていない。助けることになろう」と発言し、一般企業への何等かの形での公的資金投入を示唆しました

CNBC報道によれば、大統領のこの発言は、ボーイングの商業部門幹部が政府に対し、難局を乗り切るために、当面の操業資金の短期資金融資を要請したことを受けたものの様ですが、少なくとも公になっている範囲では、軍事部門からは同様の資金融通要請はない模様です

米大統領は会見で細部に言及しませんでしたが、事はそんなに単純ではありません。

●ボーイングにぶら下がる多数の部品供給企業などの膨大な範囲のサプライチェーンを含めるのか?、そんな事が可能なのか?

●ボーイングにぶら下がる多数の部品供給企業などの膨大な範囲のサプライチェーンを含めるのか?、そんな事が可能なのか?

●軍需産業部門にも支援することになるのか? 間接的にでも軍需部門を支援することに競合他社が黙っているのか?

●そもそも、株主に膨大な配当金を分配してきた一般製造業に「公的資金」など、納税者の許しを得ず可能なのか?

●B-737MAXの事故原因はボーイングのいい加減な製品開発にあると多くの国民が承知している中で、多数の雇用に影響するとはいえ、国民が納得するのか?

投資金融アナリストのByron Callan氏は、仮に公的資金投入となれば、株主への痛みを伴う措置は避けて通れないと述べ、更にコロナウイルスの航空業界全体への影響が数ヶ月続くと予想されることから、ボーイングは大きな決断を迫られるのではないかと見ており、具体的には

●「厳しい状況となれば、ボーイングの軍需産業部門も影響を受けざるを得ないだろう。1年もこの厳しい環境が続けば、ボーイングは(軍需部門の)アセット売却を始めざるを得ないだろう。このことは軍需産業界の新たな再編に繋がるものとなる」と分析しています

ボーイングの軍需関連事業には、グダグダのKC-46A空中給油機以外にも多くの重要装備品があり、記事として最近取り上げたものだけでも、以下のようなものがあります

ボーイング関連の記事

「やっぱりだめ:KC-46は更に遅れ」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-03-04

「イヤイヤF-15EXに進む米空軍」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-01-30

「JDAMに推進装置で射程延伸」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-03-01

「EA-18Gを無人改修し編隊飛行」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-02-05-1

「MQ-25が初飛行」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-09-20

「ICBMから怒りの撤退」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-07-27

今後の展開が気になりますが、とりあえず、会見でのトランプ発言をご紹介しておきます

17日付Defense-News記事によれば

●我々は何としてもボーイングを守らなければならない。助けなくてはならない。航空関連企業が厳しい中、ボーイングはうまくいっていない。助けることになろう。

●ボーイングは長年に渡り優れた業績を残してきており、過去にこれほどの困難に直面したことはなかった。ただし今、同社はいくつもの側面で困難に直面している。これまでの歩みを振り返れば考えにくいことだ。

●ボーイングは長年に渡り優れた業績を残してきており、過去にこれほどの困難に直面したことはなかった。ただし今、同社はいくつもの側面で困難に直面している。これまでの歩みを振り返れば考えにくいことだ。

●1年前までは、世界で最も優れた企業の一つだった。それが今、15もの異なった面から困難に直面している

●ボーイングは新たな経営者を迎えた。私は新たな経営陣と最近面談したが、素晴らし会談だった。(ボーイングの新しいCEO、Dave Calhoun氏らのこと語っていると思われる)

//////////////////////////////////////////////

ボーイングを対岸の火事としていられないような世界経済の見通しですが、サプライヤーを含めれば全米で数万人(数十万人かも・・・)の雇用に直結する巨大企業ボーイングですから、世界がトランプ大統領の動きに注目するのは当然ですし、ボーイングだけでなく、他にも多くの雇用を抱える大企業が窮地に陥る可能性は十分です。

大統領選挙を睨んでの動きとか、いろいろメディアでは論評されている最近のトランプ大統領ですが、一つの正念場でもありましょう。

ボーイング関連の最近の記事

「やっぱりだめ:KC-46は更に遅れ」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-03-04

「イヤイヤF-15EXに進む米空軍」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-01-30

「JDAMに推進装置で射程延伸」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-03-01

「EA-18Gを無人改修し編隊飛行」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-02-05-1

「MQ-25が初飛行」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-09-20

「ICBMから怒りの撤退」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-07-27

(18日付ブルームバーグ報道)

●ボーイングは、自社およびサプライヤーのために少なくとも約6兆4400億円の支援を米政府に求めている。

●ボーイングの17日付資料によると、連邦支援は「融資保証を含む公的および民間流動性」などを網羅するものとなる見込み。事情通によれば、提案の詳細はまだ固まっていないが、資金支援の大半はボーイングを通じて部品メーカーのネットワークに流れることになる。

→https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200318-98548236-bloom_st-bus_all

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

商用部門から救済要請があった模様

軍事分野への影響も不可避:事業切り売りも

17日、ホワイトハウスでの記者会見でトランプ大統領が、B-737MAX墜落事故2件連続発生とコロナウイルス関連で苦境に陥っているボーイング社に関し、「我々は何としてもボーイングを守らなければならない。助けなくてはならない」、「航空関連企業が厳しい中、ボーイングはうまくいっていない。助けることになろう」と発言し、一般企業への何等かの形での公的資金投入を示唆しました

17日、ホワイトハウスでの記者会見でトランプ大統領が、B-737MAX墜落事故2件連続発生とコロナウイルス関連で苦境に陥っているボーイング社に関し、「我々は何としてもボーイングを守らなければならない。助けなくてはならない」、「航空関連企業が厳しい中、ボーイングはうまくいっていない。助けることになろう」と発言し、一般企業への何等かの形での公的資金投入を示唆しましたCNBC報道によれば、大統領のこの発言は、ボーイングの商業部門幹部が政府に対し、難局を乗り切るために、当面の操業資金の短期資金融資を要請したことを受けたものの様ですが、少なくとも公になっている範囲では、軍事部門からは同様の資金融通要請はない模様です

米大統領は会見で細部に言及しませんでしたが、事はそんなに単純ではありません。

●ボーイングにぶら下がる多数の部品供給企業などの膨大な範囲のサプライチェーンを含めるのか?、そんな事が可能なのか?

●ボーイングにぶら下がる多数の部品供給企業などの膨大な範囲のサプライチェーンを含めるのか?、そんな事が可能なのか?●軍需産業部門にも支援することになるのか? 間接的にでも軍需部門を支援することに競合他社が黙っているのか?

●そもそも、株主に膨大な配当金を分配してきた一般製造業に「公的資金」など、納税者の許しを得ず可能なのか?

●B-737MAXの事故原因はボーイングのいい加減な製品開発にあると多くの国民が承知している中で、多数の雇用に影響するとはいえ、国民が納得するのか?

投資金融アナリストのByron Callan氏は、仮に公的資金投入となれば、株主への痛みを伴う措置は避けて通れないと述べ、更にコロナウイルスの航空業界全体への影響が数ヶ月続くと予想されることから、ボーイングは大きな決断を迫られるのではないかと見ており、具体的には

●「厳しい状況となれば、ボーイングの軍需産業部門も影響を受けざるを得ないだろう。1年もこの厳しい環境が続けば、ボーイングは(軍需部門の)アセット売却を始めざるを得ないだろう。このことは軍需産業界の新たな再編に繋がるものとなる」と分析しています

ボーイングの軍需関連事業には、グダグダのKC-46A空中給油機以外にも多くの重要装備品があり、記事として最近取り上げたものだけでも、以下のようなものがあります

ボーイング関連の記事

「やっぱりだめ:KC-46は更に遅れ」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-03-04

「イヤイヤF-15EXに進む米空軍」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-01-30

「JDAMに推進装置で射程延伸」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-03-01

「EA-18Gを無人改修し編隊飛行」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-02-05-1

「MQ-25が初飛行」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-09-20

「ICBMから怒りの撤退」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-07-27

今後の展開が気になりますが、とりあえず、会見でのトランプ発言をご紹介しておきます

17日付Defense-News記事によれば

●我々は何としてもボーイングを守らなければならない。助けなくてはならない。航空関連企業が厳しい中、ボーイングはうまくいっていない。助けることになろう。

●ボーイングは長年に渡り優れた業績を残してきており、過去にこれほどの困難に直面したことはなかった。ただし今、同社はいくつもの側面で困難に直面している。これまでの歩みを振り返れば考えにくいことだ。

●ボーイングは長年に渡り優れた業績を残してきており、過去にこれほどの困難に直面したことはなかった。ただし今、同社はいくつもの側面で困難に直面している。これまでの歩みを振り返れば考えにくいことだ。●1年前までは、世界で最も優れた企業の一つだった。それが今、15もの異なった面から困難に直面している

●ボーイングは新たな経営者を迎えた。私は新たな経営陣と最近面談したが、素晴らし会談だった。(ボーイングの新しいCEO、Dave Calhoun氏らのこと語っていると思われる)

//////////////////////////////////////////////

ボーイングを対岸の火事としていられないような世界経済の見通しですが、サプライヤーを含めれば全米で数万人(数十万人かも・・・)の雇用に直結する巨大企業ボーイングですから、世界がトランプ大統領の動きに注目するのは当然ですし、ボーイングだけでなく、他にも多くの雇用を抱える大企業が窮地に陥る可能性は十分です。

大統領選挙を睨んでの動きとか、いろいろメディアでは論評されている最近のトランプ大統領ですが、一つの正念場でもありましょう。

ボーイング関連の最近の記事

「やっぱりだめ:KC-46は更に遅れ」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-03-04

「イヤイヤF-15EXに進む米空軍」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-01-30

「JDAMに推進装置で射程延伸」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-03-01

「EA-18Gを無人改修し編隊飛行」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-02-05-1

「MQ-25が初飛行」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-09-20

「ICBMから怒りの撤退」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-07-27

米国とドイツ国民各1000人に安全保障アンケート [安全保障全般]

別件ですが、臨時ニュース

17日、トランプ大統領がボーイングへの公的資金投入に言及→「我々はボーイングを守らなければならない。助けなくてはならない」、「ボーイングはうまくいっていない。助けることになろう」→https://www.defensenews.com/coronavirus/2020/03/17/trump-boeing-could-get-financial-bail-out-for-coronavirus/

ボーイング関連の記事

「やっぱりだめ:KC-46は更に遅れ」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-03-04

「イヤイヤF-15EXに進む米空軍」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-01-30

「JDAMに推進装置で射程延伸」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-03-01

「EA-18Gを無人改修し編隊飛行」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-02-05-1

「MQ-25が初飛行」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-09-20

「ICBMから怒りの撤退」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-07-27

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

なかなか興味深いです

9日、米国の調査会社「Pew Research Center」とドイツのシンクタンク「Koerber Stiftung」が協力し、それぞれの国民1000名を対象に行った安全保障に関する意識調査の結果発表があり、様々に興味深い結果となっていますのでご紹介します

9日、米国の調査会社「Pew Research Center」とドイツのシンクタンク「Koerber Stiftung」が協力し、それぞれの国民1000名を対象に行った安全保障に関する意識調査の結果発表があり、様々に興味深い結果となっていますのでご紹介します

調査は2019年9月に主に実施され、一部は「Pew Research Center」が全世界を対象に2019年春と夏に行った調査の、両国に関する部分を引用してまとめられてた紹介されています。また過去にも同様の調査を行ったことがあるようで、時系列の変化も一部で紹介されています

一般に米独関係はトランプ政権誕生後あまり良くない「turbulent period」状態にあり、「Pew Research Center」も両国民の安全保障関係にもギャップが見られると分析しています

一般に米独関係はトランプ政権誕生後あまり良くない「turbulent period」状態にあり、「Pew Research Center」も両国民の安全保障関係にもギャップが見られると分析しています

米とドイツの比較の点でも興味深いのですが、それぞれの国民の安全保障感覚そのものにも興味深いものがあります。1000名のサンプリングや調査手法については、末尾のご紹介する「Pew Research Center」調査報告webページをご覧いただくとして、概要を9日付Defense-News記事から「つまみ食い」紹介します

9日付Defense-News記事によれば

●世界秩序維持に対する軍事力使用に関し

米国民の80%が必要と回答

独国民はおおよそ賛否半々で、僅かに反対が多い

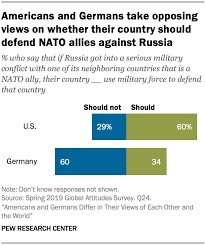

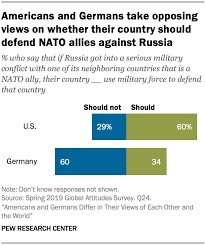

●ロシア侵攻の場合、他のNATO加盟国を守るか

米は60%が支援すべき

独は60%が巻き込まれるべきではない

●鍵となる外交政策同盟国(key foreign policy allies)は

米は、1位英36%、2位中国23%、3位カナダ20%、4位イスラエル15%

独は、1位がフランス60%、2位米国42%

●より関係を強化すべき国は

両国ともフランスと日本が上位、中国は両国とも同比率

対ロシア協力強化を、独が米国の2倍希望

●欧州やドイツの国防支出増やすべきか?

米国の35%は欧州の支出増要望、50%現状維持、9%減要望

(2017年調査では、米の45%が欧州の支出増要望)

独の独国防費増支持は2017年32%、18年43%、19年40%

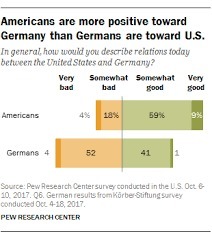

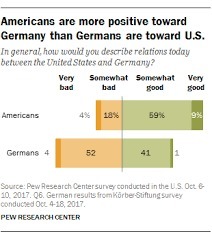

●世代別の相手国との関係良否の感じ方

米の18-29歳は82%独関係現状に肯定的、65歳以上では73%

独の18-29歳は40%米関係現状に肯定的、65歳以上では30%

ジョンズホプキンズ大学の現代ドイツ研究所長であるJeffrey Rathke教授は一般論として

●一般にドイツ国民は安全保障問題について直接的な言及を避けるが、2014年のロシアによるクリミア併合で、確実に危機感は高まっている

●一般にドイツ国民は安全保障問題について直接的な言及を避けるが、2014年のロシアによるクリミア併合で、確実に危機感は高まっている

●それにあわせ、(冷戦後大きく削減・縮小された)独国防費の増加を国民は受け入れてきたが、欧州全体の安全保障への貢献に関する国民意識の変化は次のステップとなろう

●両国間の政治的対立がクローズアップされる中ではあるが、両国軍の協力関係は良好である

///////////////////////////////////////////

Pew Research Centerの調査報告webページ

→https://www.pewresearch.org/global/2020/03/09/americans-and-germans-differ-in-their-views-of-each-other-and-the-world/

上記のwebサイトには、グラフや表つきで調査の分析結果が掲載されていますので、ご興味のある方はどうぞ。

鍵となる外交政策同盟国(key foreign policy allies)に関し、米国調査で、1位英36%、2位中国23%、3位カナダ20%、4位イスラエル15%は興味深いところです。中国が2番目ですか・・

鍵となる外交政策同盟国(key foreign policy allies)に関し、米国調査で、1位英36%、2位中国23%、3位カナダ20%、4位イスラエル15%は興味深いところです。中国が2番目ですか・・

米国の一般市民は、おそらく外国のことなどあまり把握しておらず、ドイツのことを質問されても、直感的に回答指定しているのだと思います。一方で独国民は、それなりの報道を基に米国を良く見ているのでしょう。

日本でこの調査を行ったらどうなるんでしょうか? Pew Research Centerのサイトに国際調査があるかもしれませんね・・・

ドイツ軍の苦悩関連

「独が国防費増強プランを打ち出すが」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2018-09-08-3

「独戦闘機選定に米圧力?」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-04-28

「独仏中心に欧州連合で第6世代機開発」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-04-07-2

「独潜水艦が全艦停止」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-10-22

「美人大臣の増強計画」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-05-12

「独と蘭が連合部隊創設へ」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-02-05

「今後5年間国防費6%増へ」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-03-21-1

「ドイツ軍の人材確保策」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-11-09-1

「2011年時には大軍縮計画」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30

ドイツと戦闘機関連記事

「トーネード後継でFA-18優位?」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-10-08

「独の戦闘機選定:核任務の扱いが鍵」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-02-01

「独トーネード90機の後継争い」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-04-28

「独仏中心に欧州連合で第6世代機開発」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-04-07-2

「独レーダーがF-35追尾」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-10-01

17日、トランプ大統領がボーイングへの公的資金投入に言及→「我々はボーイングを守らなければならない。助けなくてはならない」、「ボーイングはうまくいっていない。助けることになろう」→https://www.defensenews.com/coronavirus/2020/03/17/trump-boeing-could-get-financial-bail-out-for-coronavirus/

ボーイング関連の記事

「やっぱりだめ:KC-46は更に遅れ」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-03-04

「イヤイヤF-15EXに進む米空軍」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-01-30

「JDAMに推進装置で射程延伸」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-03-01

「EA-18Gを無人改修し編隊飛行」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-02-05-1

「MQ-25が初飛行」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-09-20

「ICBMから怒りの撤退」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-07-27

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

なかなか興味深いです

9日、米国の調査会社「Pew Research Center」とドイツのシンクタンク「Koerber Stiftung」が協力し、それぞれの国民1000名を対象に行った安全保障に関する意識調査の結果発表があり、様々に興味深い結果となっていますのでご紹介します

9日、米国の調査会社「Pew Research Center」とドイツのシンクタンク「Koerber Stiftung」が協力し、それぞれの国民1000名を対象に行った安全保障に関する意識調査の結果発表があり、様々に興味深い結果となっていますのでご紹介します調査は2019年9月に主に実施され、一部は「Pew Research Center」が全世界を対象に2019年春と夏に行った調査の、両国に関する部分を引用してまとめられてた紹介されています。また過去にも同様の調査を行ったことがあるようで、時系列の変化も一部で紹介されています

一般に米独関係はトランプ政権誕生後あまり良くない「turbulent period」状態にあり、「Pew Research Center」も両国民の安全保障関係にもギャップが見られると分析しています

一般に米独関係はトランプ政権誕生後あまり良くない「turbulent period」状態にあり、「Pew Research Center」も両国民の安全保障関係にもギャップが見られると分析しています米とドイツの比較の点でも興味深いのですが、それぞれの国民の安全保障感覚そのものにも興味深いものがあります。1000名のサンプリングや調査手法については、末尾のご紹介する「Pew Research Center」調査報告webページをご覧いただくとして、概要を9日付Defense-News記事から「つまみ食い」紹介します

9日付Defense-News記事によれば

●世界秩序維持に対する軍事力使用に関し

米国民の80%が必要と回答

独国民はおおよそ賛否半々で、僅かに反対が多い

●ロシア侵攻の場合、他のNATO加盟国を守るか

米は60%が支援すべき

独は60%が巻き込まれるべきではない

●鍵となる外交政策同盟国(key foreign policy allies)は

米は、1位英36%、2位中国23%、3位カナダ20%、4位イスラエル15%

独は、1位がフランス60%、2位米国42%

●より関係を強化すべき国は

両国ともフランスと日本が上位、中国は両国とも同比率

対ロシア協力強化を、独が米国の2倍希望

●欧州やドイツの国防支出増やすべきか?

米国の35%は欧州の支出増要望、50%現状維持、9%減要望

(2017年調査では、米の45%が欧州の支出増要望)

独の独国防費増支持は2017年32%、18年43%、19年40%

●世代別の相手国との関係良否の感じ方

米の18-29歳は82%独関係現状に肯定的、65歳以上では73%

独の18-29歳は40%米関係現状に肯定的、65歳以上では30%

ジョンズホプキンズ大学の現代ドイツ研究所長であるJeffrey Rathke教授は一般論として

●一般にドイツ国民は安全保障問題について直接的な言及を避けるが、2014年のロシアによるクリミア併合で、確実に危機感は高まっている

●一般にドイツ国民は安全保障問題について直接的な言及を避けるが、2014年のロシアによるクリミア併合で、確実に危機感は高まっている●それにあわせ、(冷戦後大きく削減・縮小された)独国防費の増加を国民は受け入れてきたが、欧州全体の安全保障への貢献に関する国民意識の変化は次のステップとなろう

●両国間の政治的対立がクローズアップされる中ではあるが、両国軍の協力関係は良好である

///////////////////////////////////////////

Pew Research Centerの調査報告webページ

→https://www.pewresearch.org/global/2020/03/09/americans-and-germans-differ-in-their-views-of-each-other-and-the-world/

上記のwebサイトには、グラフや表つきで調査の分析結果が掲載されていますので、ご興味のある方はどうぞ。

鍵となる外交政策同盟国(key foreign policy allies)に関し、米国調査で、1位英36%、2位中国23%、3位カナダ20%、4位イスラエル15%は興味深いところです。中国が2番目ですか・・

鍵となる外交政策同盟国(key foreign policy allies)に関し、米国調査で、1位英36%、2位中国23%、3位カナダ20%、4位イスラエル15%は興味深いところです。中国が2番目ですか・・米国の一般市民は、おそらく外国のことなどあまり把握しておらず、ドイツのことを質問されても、直感的に回答指定しているのだと思います。一方で独国民は、それなりの報道を基に米国を良く見ているのでしょう。

日本でこの調査を行ったらどうなるんでしょうか? Pew Research Centerのサイトに国際調査があるかもしれませんね・・・

ドイツ軍の苦悩関連

「独が国防費増強プランを打ち出すが」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2018-09-08-3

「独戦闘機選定に米圧力?」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-04-28

「独仏中心に欧州連合で第6世代機開発」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-04-07-2

「独潜水艦が全艦停止」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-10-22

「美人大臣の増強計画」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-05-12

「独と蘭が連合部隊創設へ」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-02-05

「今後5年間国防費6%増へ」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-03-21-1

「ドイツ軍の人材確保策」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-11-09-1

「2011年時には大軍縮計画」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30

ドイツと戦闘機関連記事

「トーネード後継でFA-18優位?」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-10-08

「独の戦闘機選定:核任務の扱いが鍵」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-02-01

「独トーネード90機の後継争い」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-04-28

「独仏中心に欧州連合で第6世代機開発」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-04-07-2

「独レーダーがF-35追尾」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-10-01

連接演習:2回目は4月8日から、3回目は太平洋地域で [Joint・統合参謀本部]

18日、米空軍参謀総長が第2回目の演習(4月8日から予定)を延期すると発表。「新技術関連の企業技術者が多く参加することから、コロナウイルスが沈静化する当面延期する。延期であって中止ではない!」→https://www.c4isrnet.com/c2-comms/2020/03/18/the-coronavirus-pandemic-has-temporarily-derailed-the-air-forces-advanced-battle-management-system-program/

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

アジア太平洋エリアでは同盟国も交えて・・・

2月28日、米空軍協会の航空戦シンポジウムでWill Roper空軍省調達担当次官やCharles Q. Brown太平洋軍司令官が発言し、統合レベルでのアセット連接強化を狙い昨年12月に1回目が実施された試験演習(JADC2とかコネクトマラソンとか呼ばれる)について、2回目が4月8日から、3回目が太平洋軍エリアで計画されている等と語りました

2月28日、米空軍協会の航空戦シンポジウムでWill Roper空軍省調達担当次官やCharles Q. Brown太平洋軍司令官が発言し、統合レベルでのアセット連接強化を狙い昨年12月に1回目が実施された試験演習(JADC2とかコネクトマラソンとか呼ばれる)について、2回目が4月8日から、3回目が太平洋軍エリアで計画されている等と語りました

各種シミュレーション演習や机上WarGameの結果としてし、クラウド技術やAI技術を活用し、4軍の装備を有機的に連接して情報や指示を迅速に共有することが、大きな戦闘能力向上につながることが明らかになったことを受け、従来型のアセット予算を後送りし、老朽装備を早期退役させてまで「連接性向上」に投資することが、米国防省として2021年度予算案の重視事項として米議会に提出されています

「国防長官も連接性を重視」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-02-09

「空軍予算は将来連接性を重視でアセット削減」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-01-28

連接強化の方向性や具体的装備の連接技術を具体的に検証し試行錯誤する場がこの連接演習試験演習で、昨年12月の1回目は「米本土への巡航ミサイル攻撃対処」をテーマに行われ、大きな成果を上げたところです

「初の統合「連接」実験演習は大成功」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-01-23

Will Roper次官やABMS(Advanced Battle Management System)開発責任者であるPreston Dunlap氏は、第1回の演習結果を失敗部分も含めて各所でアピールし、国防省内に埋もれている連接候補アセットや新技術の掘り起こし、更には自薦による演習参加を呼びかけており、今後の展開に注目が集まっているところです

28日付米空軍協会web記事によれば

●Roper氏はABMSを「軍事用のインターネット」と表現し、一般社会で人々がスマホ等のデバイスを常続的にネットワークに接続することが当たり前になっている様に、従来の考え方を軍事分野でも変えていく必要があると訴えた

●Roper氏はABMSを「軍事用のインターネット」と表現し、一般社会で人々がスマホ等のデバイスを常続的にネットワークに接続することが当たり前になっている様に、従来の考え方を軍事分野でも変えていく必要があると訴えた

●例として同氏は、スマホが周囲の電波状況に自動的に対応し、5G接続から3Gに切れ目なく移行する様子を上げ、軍事分野でも人工衛星や戦闘機が柔軟に接続を維持し続けられる体制や環境が必要だと説明した

●そして同氏は民間のネットワーク企業関係者から、薄皮一枚を積み重ねるように連接性強化に努力し、作戦運用全体の能力構築を進めるようにとの助言を得ていると語った

●昨年12月の1回目の演習は、第一歩として多様な教訓と成果を残し、地上設置のラジオのような装置で、懸案だったF-22とF-35間の対話を可能にしたと同氏は説明し、クラウド環境の利用で、最前線の特殊部隊兵士がタブレットで最新情報を確認できたとも成果を語った

●4月8日から開始される2回目の演習は、北米コマンドと戦略コマンドがが中心になり、フロリダ、ネバダ、アリゾナ、ニューメキシコ等の各州の4軍部隊が参加し、宇宙をテーマーに実施される予定だが、クラウドの情報を人工知能を用いてソーティングし、多量のデータからユーザーに適したデータを「プッシュ式」で提供することも試みられる

●4月8日から開始される2回目の演習は、北米コマンドと戦略コマンドがが中心になり、フロリダ、ネバダ、アリゾナ、ニューメキシコ等の各州の4軍部隊が参加し、宇宙をテーマーに実施される予定だが、クラウドの情報を人工知能を用いてソーティングし、多量のデータからユーザーに適したデータを「プッシュ式」で提供することも試みられる

●同じ会場でBrown太平洋軍司令官は記者団に、国防省のABMS開発責任者であるPreston Dunlap氏と同演習の3回目を太平洋地域で実施することについて協議を続けており、既存の太平洋空軍演習との融合や、同盟国からの参加も検討していると述べた

●同司令官は、どのアセットやシステムやセンサーをABMSに連接するかを見極めるために重要な演習だと表現し、同時に太平洋地域では演習エリアが広範になるため、クラウド活用が有効な一方で、クラウド間のデータ移送間にどのように各種データを保護するか重要であり課題だと述べた

●同時に同司令官は、「我々にはその能力があり、参加者が協力してどのように情報を最高度に守るかを考える必要がある。多層多重なセキュリティーで対応することになろう」と説明した

////////////////////////////////////////////////////////

アジア太平洋地域で「Joint partners」と言えば、まず豪州あたりでしょうか? 在韓米軍との大規模演習が行えず、空軍アセットへのリンク搭載が進んでいる韓国も可能性はあるでしょう。

アジア太平洋地域で「Joint partners」と言えば、まず豪州あたりでしょうか? 在韓米軍との大規模演習が行えず、空軍アセットへのリンク搭載が進んでいる韓国も可能性はあるでしょう。

日本はBMD分野で米国との情報共有は進んでいますが、航空アセットになると心もとない部分があり、仲間に入れてもらえるか微妙な気もします・・・

この演習は、今後の米軍の動きをみる上で非常に重要な演習ですので、今後もフォローしていきたいと思います

ABMSとJADC2関連

「国防長官も連接性を重視」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-02-09

「予算で将来連接性を重視しアセット予算削減」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-01-28

「米空軍の夢をCSBAが応援!?」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-01-24

「初の統合「連接」実験演習は大成功」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-01-23

「空軍資源再配分の焦点は連接性」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-11-08

「マルチドメイン指揮統制MDC2に必要なのは?」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-09-24

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

アジア太平洋エリアでは同盟国も交えて・・・

2月28日、米空軍協会の航空戦シンポジウムでWill Roper空軍省調達担当次官やCharles Q. Brown太平洋軍司令官が発言し、統合レベルでのアセット連接強化を狙い昨年12月に1回目が実施された試験演習(JADC2とかコネクトマラソンとか呼ばれる)について、2回目が4月8日から、3回目が太平洋軍エリアで計画されている等と語りました

2月28日、米空軍協会の航空戦シンポジウムでWill Roper空軍省調達担当次官やCharles Q. Brown太平洋軍司令官が発言し、統合レベルでのアセット連接強化を狙い昨年12月に1回目が実施された試験演習(JADC2とかコネクトマラソンとか呼ばれる)について、2回目が4月8日から、3回目が太平洋軍エリアで計画されている等と語りました各種シミュレーション演習や机上WarGameの結果としてし、クラウド技術やAI技術を活用し、4軍の装備を有機的に連接して情報や指示を迅速に共有することが、大きな戦闘能力向上につながることが明らかになったことを受け、従来型のアセット予算を後送りし、老朽装備を早期退役させてまで「連接性向上」に投資することが、米国防省として2021年度予算案の重視事項として米議会に提出されています

「国防長官も連接性を重視」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-02-09

「空軍予算は将来連接性を重視でアセット削減」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-01-28