国防省が2020年「中国の軍事力」報告書発表 [中国要人・軍事]

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

//////////////////////////////////////////////////////////

過去10年間で最も遅い時期の発表です

1日、米国防省のChad Sbragia中国担当次官補代理がAEIで講演し、同日発表の中国軍事力に関する年次レポート(今年は昨年から33%増しの200ページ)の内容を紹介しました。

1日、米国防省のChad Sbragia中国担当次官補代理がAEIで講演し、同日発表の中国軍事力に関する年次レポート(今年は昨年から33%増しの200ページ)の内容を紹介しました。

私の知り限り、この重要なレポートの発表会見がペンタゴン以外で行われたことはなく、共和党系のシンクタンクAEIが場所に選ばれたのがなぜなのか不明です。「コロナ」の影響で、場所を選んだとでもいうのでしょうか?

200ページの報告書を読む気力がなく、日本時間の2日に幾つかの報道を見たのですが、中国海軍に関する記述が「艦艇数が350隻で世界一」との記述程度で、核戦力やミサイルや空軍に関する記事内容が多く、本日はとりあえず報道が取り上げた部分をご紹介します。今後中国海軍に関する部分が見つかれば追記します

1日付米空軍協会web記事等によれば

●中国の軍事費は22兆円で、昨年から6.2%増加している。中国のGDP成長率は10年前の9%から現在は7%に減速しているが、国防費は過去10年間で倍増している

●なおかつ、米国の国防費の2/3が人件費や医療費や年金に投入されるのに対し、中国の国防費は大半が装備購入費や作戦運用費に投入され、更に米国製兵器システムが中国より高い人件費や開発費で高価な半面、中国は安価な労働力と不正な手段による技術入手による低い開発費の恩恵を受けている

●なおかつ、米国の国防費の2/3が人件費や医療費や年金に投入されるのに対し、中国の国防費は大半が装備購入費や作戦運用費に投入され、更に米国製兵器システムが中国より高い人件費や開発費で高価な半面、中国は安価な労働力と不正な手段による技術入手による低い開発費の恩恵を受けている

●中国が自身が2049年までに「世界レベルの軍隊」を持つとの目標を掲げている具体的意味は不明だが、ペンタゴンは、2035年までに中国軍の基礎的近代化を完了し、米国を今世紀半ばに凌駕するだろうと分析している。これには統合作戦能力向上や官民の軍需産業ベースの協力関係強化による国家としての「dual use」生産能力向上も含まれている

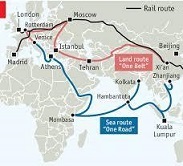

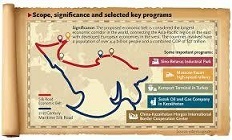

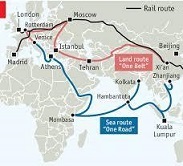

●海外拠点に関し、中国はアフリカのジブチに拠点を確立しているが、その他にもMyanmar, Thailand, Singapore, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka, United Arab Emirates, Kenya, Seychelles, Tanzania, Angola, and Tajikistanで拠点を確保すべく、「一帯一路」構想の推進に合わせ何らかの働きかけを行っている

●中国海軍は「世界一の規模である」と同レポートは表現し、米国が293隻のところ、中国海軍は大型水上艦艇130隻を含む350隻を保有している点を強調している

●地上発射の弾道ミサイルや巡航ミサイルに関しては、中国は500-5500㎞射程(INF全廃条約が規制していた範囲)の同兵器を1250発保有しているが、米国は300㎞以下のものしか保有していない

●地上発射の弾道ミサイルや巡航ミサイルに関しては、中国は500-5500㎞射程(INF全廃条約が規制していた範囲)の同兵器を1250発保有しているが、米国は300㎞以下のものしか保有していない

●中国は空中発射巡航ミサイル能力にも力点を置き、H-6爆撃機改良型が搭載可能となり、無人偵察機の射出と合わせた能力向上を済ませている。またH-6N型は初の核兵器可能で空中給油能力がある機体であり、これにより中国も核の3本柱を得たことになる

●関連で戦略ミサイル原潜SSBNに関し、中国海軍は094型原子力潜水艦(晋級)4隻をすでに運用し、新たに2隻が製造最終段階にあるとし、更に2030年までには開発中の096型(唐級)を合わせて8隻体制になる可能性がある

●なお中国SSBNは射程7500キロの潜水艦発射弾道ミサイル(SLBM)「巨浪2(JL2)」を12発搭載でき、中国南部の海南島の亜竜湾海軍基地に配備されている。中国が南シナ海の支配を狙うのはSSBNの聖域を確保することが大きな理由の一つだと言われている

●なお中国SSBNは射程7500キロの潜水艦発射弾道ミサイル(SLBM)「巨浪2(JL2)」を12発搭載でき、中国南部の海南島の亜竜湾海軍基地に配備されている。中国が南シナ海の支配を狙うのはSSBNの聖域を確保することが大きな理由の一つだと言われている

●防空能力はロシア製S-300やS-400を配備することで世界最高レベルにあり、これに国産防空システムを加え、更にまもなく弾道ミサイル防衛能力も加わることになる。「強力でで重層配備されている」とレポートは表現している

●中国海軍と空軍の戦闘機は、保有計約1500機の半分が4世代機に更新され、練習機なども含め5年程度で4世代クラスに置き換わる。他にステルス性を持つ攻撃機J-20の搭載兵器を拡大されつつ最初の部隊に増強され、ロシア製最新鋭機Su-35も20機以上購入済である

●西側のF-35そっくりなFC-31/J-31は、国内用と輸出用が生産中である。ステルス戦略爆撃機については国防省の評価は記載せず、外部専門家の「開発には10年以上かかるだろう」との言葉を紹介しているのみである

●無人機については多様なタイプが輸出用も含め製造されており、米軍のRQ-4やMQ-9そっくりなものも含まれるほか、米海軍が開発に取り組んだ無人ステルス艦載機X-47に似たGongji-11が昨年の軍事パレードに出現している。他に軍事パレードには、西側軍が保有しない電子戦や高速攻撃を想定した無人システムが登場していた

●無人機については多様なタイプが輸出用も含め製造されており、米軍のRQ-4やMQ-9そっくりなものも含まれるほか、米海軍が開発に取り組んだ無人ステルス艦載機X-47に似たGongji-11が昨年の軍事パレードに出現している。他に軍事パレードには、西側軍が保有しない電子戦や高速攻撃を想定した無人システムが登場していた

●早期警戒管制機にも進展が見られ、従来のKJ-200やKJ-2000より処理能力や全天候性や探知距離が向上したKJ-500の導入が加速している

●ロケット軍(以前の第2砲兵)は米軍の戦略軍に似た役割を持つが、2019年には中国以外の全世界の国が行った弾道ミサイルテスト数より多い発射試験を、中国ロケット軍が行っている。核搭載も可能な射程4000㎞級のDF-26などの中距離弾道ミサイル数も増えており、大陸間弾道弾も多弾頭化がさらに進んでいる

●米本土を射程に収めるICBMに搭載可能な核弾頭数も、今後5年間で200発にまで増加し、「launch on warning」態勢に移行すると国防省は予測している

●米国の民間企業SpaceXやBlue Originが軍事衛星打ち上げにも参入し、民間需要にもこたえている様子をまねるように、中国でも「Exspace」社がスタートアップとして出現し、官民両市場で頭角を現している

●米国の民間企業SpaceXやBlue Originが軍事衛星打ち上げにも参入し、民間需要にもこたえている様子をまねるように、中国でも「Exspace」社がスタートアップとして出現し、官民両市場で頭角を現している

●中国はまた、人工知能、量子コンピューター、自動化、量子情報科学、先端材料や生産技術にも大きな投資している

●中国は、情報戦、心理戦、サイバー戦の融合を図り、一つのコマンド内に統合させようとしている。また、技術情報を窃盗するだけでなく、米国や西側の文化機関、メディア、企業や学会や政策研究機関にも巧みに接近し、「中国の代弁者」を確保し囲い込もうとしている。米国はこのような影響力作戦に狙われやすい

//////////////////////////////////////////////////////////////////////

ご興味のある方は、200ページの現物をご覧ください

→https://www.airforcemag.com/app/uploads/2020/09/2020-DOD-CHINA-MILITARY-POWER-REPORT-FINAL.pdf

米空軍トップが「米軍は急いで変わらなければ勝てない」との冊子を発表配信したように、中国の軍事力は急速し増強され、南シナ海や尖閣付近での行動に見られるように行動も過激さを増しています

中国により近い日本は、「変わらなければ、何もさせてもらえない」ぐらいの状態に置かれていると考えるべきでしょう

米国防省「中国の軍事力」レポート関連記事

「2019年版」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-05-06

「2018年版」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-08-18

「2016年版」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-05-15

「2015年版」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-06-17

「2014年版」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-06-06

「2013年版」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2013-05-08

「2012年版」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2012-05-19

「2011年版」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-08-25-1

防研の「中国安全保障レポート」紹介記事

1回:中国全般→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-05-19

2回:中国海軍→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2012-02-17-1

3回:軍は党の統制下か?→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2012-12-23-1

4回:中国の危機管理→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-02-01

5回:非伝統的軍事分野→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-04-22

6回:PLA活動範囲拡大→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-03-09

7回:中台関係→サボって取り上げてません

8回:米中関係→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-03-03-2

9回:一帯一路→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-02-11

10回:ユーラシア→サボって取り上げてません

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

//////////////////////////////////////////////////////////

過去10年間で最も遅い時期の発表です

1日、米国防省のChad Sbragia中国担当次官補代理がAEIで講演し、同日発表の中国軍事力に関する年次レポート(今年は昨年から33%増しの200ページ)の内容を紹介しました。

1日、米国防省のChad Sbragia中国担当次官補代理がAEIで講演し、同日発表の中国軍事力に関する年次レポート(今年は昨年から33%増しの200ページ)の内容を紹介しました。私の知り限り、この重要なレポートの発表会見がペンタゴン以外で行われたことはなく、共和党系のシンクタンクAEIが場所に選ばれたのがなぜなのか不明です。「コロナ」の影響で、場所を選んだとでもいうのでしょうか?

200ページの報告書を読む気力がなく、日本時間の2日に幾つかの報道を見たのですが、中国海軍に関する記述が「艦艇数が350隻で世界一」との記述程度で、核戦力やミサイルや空軍に関する記事内容が多く、本日はとりあえず報道が取り上げた部分をご紹介します。今後中国海軍に関する部分が見つかれば追記します

1日付米空軍協会web記事等によれば

●中国の軍事費は22兆円で、昨年から6.2%増加している。中国のGDP成長率は10年前の9%から現在は7%に減速しているが、国防費は過去10年間で倍増している

●中国が自身が2049年までに「世界レベルの軍隊」を持つとの目標を掲げている具体的意味は不明だが、ペンタゴンは、2035年までに中国軍の基礎的近代化を完了し、米国を今世紀半ばに凌駕するだろうと分析している。これには統合作戦能力向上や官民の軍需産業ベースの協力関係強化による国家としての「dual use」生産能力向上も含まれている

●海外拠点に関し、中国はアフリカのジブチに拠点を確立しているが、その他にもMyanmar, Thailand, Singapore, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka, United Arab Emirates, Kenya, Seychelles, Tanzania, Angola, and Tajikistanで拠点を確保すべく、「一帯一路」構想の推進に合わせ何らかの働きかけを行っている

●中国海軍は「世界一の規模である」と同レポートは表現し、米国が293隻のところ、中国海軍は大型水上艦艇130隻を含む350隻を保有している点を強調している

●地上発射の弾道ミサイルや巡航ミサイルに関しては、中国は500-5500㎞射程(INF全廃条約が規制していた範囲)の同兵器を1250発保有しているが、米国は300㎞以下のものしか保有していない

●地上発射の弾道ミサイルや巡航ミサイルに関しては、中国は500-5500㎞射程(INF全廃条約が規制していた範囲)の同兵器を1250発保有しているが、米国は300㎞以下のものしか保有していない●中国は空中発射巡航ミサイル能力にも力点を置き、H-6爆撃機改良型が搭載可能となり、無人偵察機の射出と合わせた能力向上を済ませている。またH-6N型は初の核兵器可能で空中給油能力がある機体であり、これにより中国も核の3本柱を得たことになる

●関連で戦略ミサイル原潜SSBNに関し、中国海軍は094型原子力潜水艦(晋級)4隻をすでに運用し、新たに2隻が製造最終段階にあるとし、更に2030年までには開発中の096型(唐級)を合わせて8隻体制になる可能性がある

●なお中国SSBNは射程7500キロの潜水艦発射弾道ミサイル(SLBM)「巨浪2(JL2)」を12発搭載でき、中国南部の海南島の亜竜湾海軍基地に配備されている。中国が南シナ海の支配を狙うのはSSBNの聖域を確保することが大きな理由の一つだと言われている

●なお中国SSBNは射程7500キロの潜水艦発射弾道ミサイル(SLBM)「巨浪2(JL2)」を12発搭載でき、中国南部の海南島の亜竜湾海軍基地に配備されている。中国が南シナ海の支配を狙うのはSSBNの聖域を確保することが大きな理由の一つだと言われている●防空能力はロシア製S-300やS-400を配備することで世界最高レベルにあり、これに国産防空システムを加え、更にまもなく弾道ミサイル防衛能力も加わることになる。「強力でで重層配備されている」とレポートは表現している

●中国海軍と空軍の戦闘機は、保有計約1500機の半分が4世代機に更新され、練習機なども含め5年程度で4世代クラスに置き換わる。他にステルス性を持つ攻撃機J-20の搭載兵器を拡大されつつ最初の部隊に増強され、ロシア製最新鋭機Su-35も20機以上購入済である

●西側のF-35そっくりなFC-31/J-31は、国内用と輸出用が生産中である。ステルス戦略爆撃機については国防省の評価は記載せず、外部専門家の「開発には10年以上かかるだろう」との言葉を紹介しているのみである

●無人機については多様なタイプが輸出用も含め製造されており、米軍のRQ-4やMQ-9そっくりなものも含まれるほか、米海軍が開発に取り組んだ無人ステルス艦載機X-47に似たGongji-11が昨年の軍事パレードに出現している。他に軍事パレードには、西側軍が保有しない電子戦や高速攻撃を想定した無人システムが登場していた

●無人機については多様なタイプが輸出用も含め製造されており、米軍のRQ-4やMQ-9そっくりなものも含まれるほか、米海軍が開発に取り組んだ無人ステルス艦載機X-47に似たGongji-11が昨年の軍事パレードに出現している。他に軍事パレードには、西側軍が保有しない電子戦や高速攻撃を想定した無人システムが登場していた●早期警戒管制機にも進展が見られ、従来のKJ-200やKJ-2000より処理能力や全天候性や探知距離が向上したKJ-500の導入が加速している

●ロケット軍(以前の第2砲兵)は米軍の戦略軍に似た役割を持つが、2019年には中国以外の全世界の国が行った弾道ミサイルテスト数より多い発射試験を、中国ロケット軍が行っている。核搭載も可能な射程4000㎞級のDF-26などの中距離弾道ミサイル数も増えており、大陸間弾道弾も多弾頭化がさらに進んでいる

●米本土を射程に収めるICBMに搭載可能な核弾頭数も、今後5年間で200発にまで増加し、「launch on warning」態勢に移行すると国防省は予測している

●米国の民間企業SpaceXやBlue Originが軍事衛星打ち上げにも参入し、民間需要にもこたえている様子をまねるように、中国でも「Exspace」社がスタートアップとして出現し、官民両市場で頭角を現している

●米国の民間企業SpaceXやBlue Originが軍事衛星打ち上げにも参入し、民間需要にもこたえている様子をまねるように、中国でも「Exspace」社がスタートアップとして出現し、官民両市場で頭角を現している●中国はまた、人工知能、量子コンピューター、自動化、量子情報科学、先端材料や生産技術にも大きな投資している

●中国は、情報戦、心理戦、サイバー戦の融合を図り、一つのコマンド内に統合させようとしている。また、技術情報を窃盗するだけでなく、米国や西側の文化機関、メディア、企業や学会や政策研究機関にも巧みに接近し、「中国の代弁者」を確保し囲い込もうとしている。米国はこのような影響力作戦に狙われやすい

//////////////////////////////////////////////////////////////////////

ご興味のある方は、200ページの現物をご覧ください

→https://www.airforcemag.com/app/uploads/2020/09/2020-DOD-CHINA-MILITARY-POWER-REPORT-FINAL.pdf

米空軍トップが「米軍は急いで変わらなければ勝てない」との冊子を発表配信したように、中国の軍事力は急速し増強され、南シナ海や尖閣付近での行動に見られるように行動も過激さを増しています

中国により近い日本は、「変わらなければ、何もさせてもらえない」ぐらいの状態に置かれていると考えるべきでしょう

米国防省「中国の軍事力」レポート関連記事

「2019年版」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-05-06

「2018年版」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-08-18

「2016年版」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-05-15

「2015年版」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-06-17

「2014年版」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-06-06

「2013年版」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2013-05-08

「2012年版」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2012-05-19

「2011年版」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-08-25-1

防研の「中国安全保障レポート」紹介記事

1回:中国全般→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-05-19

2回:中国海軍→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2012-02-17-1

3回:軍は党の統制下か?→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2012-12-23-1

4回:中国の危機管理→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-02-01

5回:非伝統的軍事分野→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-04-22

6回:PLA活動範囲拡大→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-03-09

7回:中台関係→サボって取り上げてません

8回:米中関係→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-03-03-2

9回:一帯一路→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-02-11

10回:ユーラシア→サボって取り上げてません

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1

中国軍の本格海外進出は2030年以降か [中国要人・軍事]

ブログ「東京の郊外より」支援の会を立ちあげました!

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

//////////////////////////////////////////////////////////////////////

Jane's社が米国の委託でレポートを

経済成長鈍化が障害と分析

4月15日、米国政府が設置している米中経済安保評議会の委託を受けた「Jane's社」が、中国軍の海外作戦能力を「兵站:Logistics」の視点から分析した「China’s Logistics Capabilities for Expeditionary Operations」との約115ページのレポートを発表し、現時点では限定的な能力だが、財政的な制約を克服し、海外の拠点整備や空母能力の向上を計れば、2030年代には相当な能力を持つ可能性があると分析しています

4月15日、米国政府が設置している米中経済安保評議会の委託を受けた「Jane's社」が、中国軍の海外作戦能力を「兵站:Logistics」の視点から分析した「China’s Logistics Capabilities for Expeditionary Operations」との約115ページのレポートを発表し、現時点では限定的な能力だが、財政的な制約を克服し、海外の拠点整備や空母能力の向上を計れば、2030年代には相当な能力を持つ可能性があると分析しています

このような分析を受け、「Jane's社」は米国政府や議会に対し、中国による海外拠点への投資や軍事物資の事前集積の状況をよく監視し、更に中国が「一帯一路」構想と称して諸外国に資金を投入し、懐柔を図ることを防止するため、米国も資金投入や外交空白を無くす関与が必要だと提言しています

中国が第2列島線までの範囲で軍事的に相当な位置を確保した実態を受け、米国が中国の海外進出状況に危機感を覚えて委託した研究の様ですが、レポート細部を見ていませんが、中国にとっても海外での作戦能力獲得は容易ではないとの分析のようです。「経済的な逆風」を相当程度織り込んでいるようです

15日付Defense-News記事によれば

●米中経済安保評議会(U.S.-China Economic and Security Review Commission)がJane's社に委託したレポートは、中国が膨大な軍事的投資を既に行い、第1及び第2列島線内において、潜在的な敵対国に「受け入れがたい」レベルのコストを強要する能力を獲得した、と分析している

●米中経済安保評議会(U.S.-China Economic and Security Review Commission)がJane's社に委託したレポートは、中国が膨大な軍事的投資を既に行い、第1及び第2列島線内において、潜在的な敵対国に「受け入れがたい」レベルのコストを強要する能力を獲得した、と分析している

●また同レポートは、これら軍事作戦能力を活用して、災害対処や中東における海賊対処などの国際的な取り組みに参画するレベルにステップアップしているとも評価している

●一方で、大規模な海外での作戦遂行(large-scale expeditionary operations)能力については、中国はまだまだ十分ではない(is still a way off)と評価している

●また、中国軍はアフリカ東海岸のジブチに兵站支援拠点基地を設置し、米国の中東アフリカ作戦をモニターしたり、潜在的には米国の活動を妨害する拠点としているが、2020年代にこれら海外拠点を引き続き拡大するとは考えにくい、とも分析している

●ただし、2030年以降になれば、中国軍がジブチの補給基地を越える軍事拠点整備に向かう可能性が高い、との見方を示している。

●また、現計画から理論的に類推すると、2035年頃には中国海軍や空軍が相当ハイレベルな戦闘行動が海外で可能になっているはずだが、強固に防御された近代的戦域で作戦するためには、海外の軍事拠点や、少なくとも友好国の港湾や飛行場を利用可能にする必要がある、と分析している

●また、中国は空母の能力を向上させないと、世界にエアパワーを展開する能力が限られており、経済的な逆風がその遂行の前に立ちはだかっているともレポートし、「中国空母からの支援が無く不十分な状況では、統合防空システムを保有する国や領域で、中国が作戦を遂行能力は依然として限定的である」と結論付けている

●また、中国は空母の能力を向上させないと、世界にエアパワーを展開する能力が限られており、経済的な逆風がその遂行の前に立ちはだかっているともレポートし、「中国空母からの支援が無く不十分な状況では、統合防空システムを保有する国や領域で、中国が作戦を遂行能力は依然として限定的である」と結論付けている

●これらの分析を踏まえ、レポートは米国に対し、中国による海外作戦用装備品への投資やジブチ等への作戦資材・兵器の事前集積をモニターすることや、対潜水艦作戦のための補給艦やヘリへの投資を監視する必要があると提言している

●また米議会に対しては、中国が「一帯一路」構想の下に投資している相手国に対し、米国としての影響力を確保するための資金投入方法を考えるべきと提言し、「米国からの関与が途切れた空白地帯の国に、中国が軍事活動支援基盤を求めている現実に目を向けるべき。2国間でも多国間でも良いので、中国の野望を阻止するため、関係が疎遠になっている国に関与すべきである」と警告している

//////////////////////////////////////////////////////////

レポート現物

「China’s Logistics Capabilities for Expeditionary Operations」

→https://www.uscc.gov/sites/default/files/2020-04/China%20Expeditionary%20Logistics%20Capabilities%20Report.pdf

コロナの影響が中国経済にどの程度の影響を与えるかは不明ですが、欧州や西側諸国のように、国民に多額の「補償」を考える必要のない国が有利になるのでしょうか・・・

中国とすれば、経済成長著しいアジアでの覇権を確立することが第一で、アジアでの収入源を抑えた後に、2030年代からアフリカなどにより強く進出していくのかもしれません。人の駒は豊富ですから・・

ご参考の記事

「海兵隊が対中国に改革構想」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-03-25

「混乱に乗じた中国資本の浸透警戒」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-03-26

「不気味:中国人留学生が米軍基地撮影で続々逮捕」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-02-25

「巨大ミサイル巡洋艦1番艦「南昌」が就航」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-01-15-1

「中国建国70周年軍事パレード」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-10-02

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

//////////////////////////////////////////////////////////////////////

Jane's社が米国の委託でレポートを

経済成長鈍化が障害と分析

4月15日、米国政府が設置している米中経済安保評議会の委託を受けた「Jane's社」が、中国軍の海外作戦能力を「兵站:Logistics」の視点から分析した「China’s Logistics Capabilities for Expeditionary Operations」との約115ページのレポートを発表し、現時点では限定的な能力だが、財政的な制約を克服し、海外の拠点整備や空母能力の向上を計れば、2030年代には相当な能力を持つ可能性があると分析しています

4月15日、米国政府が設置している米中経済安保評議会の委託を受けた「Jane's社」が、中国軍の海外作戦能力を「兵站:Logistics」の視点から分析した「China’s Logistics Capabilities for Expeditionary Operations」との約115ページのレポートを発表し、現時点では限定的な能力だが、財政的な制約を克服し、海外の拠点整備や空母能力の向上を計れば、2030年代には相当な能力を持つ可能性があると分析していますこのような分析を受け、「Jane's社」は米国政府や議会に対し、中国による海外拠点への投資や軍事物資の事前集積の状況をよく監視し、更に中国が「一帯一路」構想と称して諸外国に資金を投入し、懐柔を図ることを防止するため、米国も資金投入や外交空白を無くす関与が必要だと提言しています

中国が第2列島線までの範囲で軍事的に相当な位置を確保した実態を受け、米国が中国の海外進出状況に危機感を覚えて委託した研究の様ですが、レポート細部を見ていませんが、中国にとっても海外での作戦能力獲得は容易ではないとの分析のようです。「経済的な逆風」を相当程度織り込んでいるようです

15日付Defense-News記事によれば

●米中経済安保評議会(U.S.-China Economic and Security Review Commission)がJane's社に委託したレポートは、中国が膨大な軍事的投資を既に行い、第1及び第2列島線内において、潜在的な敵対国に「受け入れがたい」レベルのコストを強要する能力を獲得した、と分析している

●米中経済安保評議会(U.S.-China Economic and Security Review Commission)がJane's社に委託したレポートは、中国が膨大な軍事的投資を既に行い、第1及び第2列島線内において、潜在的な敵対国に「受け入れがたい」レベルのコストを強要する能力を獲得した、と分析している●また同レポートは、これら軍事作戦能力を活用して、災害対処や中東における海賊対処などの国際的な取り組みに参画するレベルにステップアップしているとも評価している

●一方で、大規模な海外での作戦遂行(large-scale expeditionary operations)能力については、中国はまだまだ十分ではない(is still a way off)と評価している

●また、中国軍はアフリカ東海岸のジブチに兵站支援拠点基地を設置し、米国の中東アフリカ作戦をモニターしたり、潜在的には米国の活動を妨害する拠点としているが、2020年代にこれら海外拠点を引き続き拡大するとは考えにくい、とも分析している

●ただし、2030年以降になれば、中国軍がジブチの補給基地を越える軍事拠点整備に向かう可能性が高い、との見方を示している。

●また、現計画から理論的に類推すると、2035年頃には中国海軍や空軍が相当ハイレベルな戦闘行動が海外で可能になっているはずだが、強固に防御された近代的戦域で作戦するためには、海外の軍事拠点や、少なくとも友好国の港湾や飛行場を利用可能にする必要がある、と分析している

●また、中国は空母の能力を向上させないと、世界にエアパワーを展開する能力が限られており、経済的な逆風がその遂行の前に立ちはだかっているともレポートし、「中国空母からの支援が無く不十分な状況では、統合防空システムを保有する国や領域で、中国が作戦を遂行能力は依然として限定的である」と結論付けている

●また、中国は空母の能力を向上させないと、世界にエアパワーを展開する能力が限られており、経済的な逆風がその遂行の前に立ちはだかっているともレポートし、「中国空母からの支援が無く不十分な状況では、統合防空システムを保有する国や領域で、中国が作戦を遂行能力は依然として限定的である」と結論付けている●これらの分析を踏まえ、レポートは米国に対し、中国による海外作戦用装備品への投資やジブチ等への作戦資材・兵器の事前集積をモニターすることや、対潜水艦作戦のための補給艦やヘリへの投資を監視する必要があると提言している

●また米議会に対しては、中国が「一帯一路」構想の下に投資している相手国に対し、米国としての影響力を確保するための資金投入方法を考えるべきと提言し、「米国からの関与が途切れた空白地帯の国に、中国が軍事活動支援基盤を求めている現実に目を向けるべき。2国間でも多国間でも良いので、中国の野望を阻止するため、関係が疎遠になっている国に関与すべきである」と警告している

//////////////////////////////////////////////////////////

レポート現物

「China’s Logistics Capabilities for Expeditionary Operations」

→https://www.uscc.gov/sites/default/files/2020-04/China%20Expeditionary%20Logistics%20Capabilities%20Report.pdf

コロナの影響が中国経済にどの程度の影響を与えるかは不明ですが、欧州や西側諸国のように、国民に多額の「補償」を考える必要のない国が有利になるのでしょうか・・・

中国とすれば、経済成長著しいアジアでの覇権を確立することが第一で、アジアでの収入源を抑えた後に、2030年代からアフリカなどにより強く進出していくのかもしれません。人の駒は豊富ですから・・

ご参考の記事

「海兵隊が対中国に改革構想」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-03-25

「混乱に乗じた中国資本の浸透警戒」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-03-26

「不気味:中国人留学生が米軍基地撮影で続々逮捕」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-02-25

「巨大ミサイル巡洋艦1番艦「南昌」が就航」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-01-15-1

「中国建国70周年軍事パレード」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-10-02

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1

不気味:中国人留学生が米軍基地撮影で続々逮捕 [中国要人・軍事]

フロリダ州の米海軍基地だけで約1年半で4人

海岸線から忍び込み海軍施設を撮影など

23日付Military.comが、中国人の留学生が米海軍基地内に入り込んで緊要施設の写真撮影をしていたとして逮捕されて懲役1年の求刑され、判決が3月中旬に行われると報じ、同海軍基地に2018年秋以降だけで4人の中国人留学生による侵入・写真撮影事案が発生していると不気味な状況を紹介しています

23日付Military.comが、中国人の留学生が米海軍基地内に入り込んで緊要施設の写真撮影をしていたとして逮捕されて懲役1年の求刑され、判決が3月中旬に行われると報じ、同海軍基地に2018年秋以降だけで4人の中国人留学生による侵入・写真撮影事案が発生していると不気味な状況を紹介しています

記事はフロリダ州Key Westにある米海軍航空基地「Naval Air Station Key West」についての事象のみを淡々と取り上げており、同じくフロリダ州南部にあるトランプ大統領の豪華な別荘「Mar-a-Lago」へのスパイ活動とあわせて当局が注視していると紹介していますが、中国人留学生が手先となって世界各地の米軍基地等の情報収集に当たっている事例として「氷山の一角」のような気がしてなりません(完全な邪推ですが・・・)

米海軍航空基地「Naval Air Station Key West」は、米海軍FA-18部隊配備されてるほか、空中戦訓練に最適な空域と訓練分析装置を備えていることから、全軍の作戦機が利用する基地です。他にも水中での特殊作戦遂行部隊のほか、中米や南米の軍事作戦や治安作戦を担当する「Joint Interagency Task Force South」の中枢が配備されている基地で、かつてトルーマン大統領が「第2のホワイトハウス」として使用したことから「Truman Annex」とも呼ばれています

23日付Military.com記事によれば

●27歳の中国人Lyuyou Liaoは、セントルイスで中国からの国費留学生として博士課程で学んでいるが、2019年12月26日にフロリダ州南部の米海軍航空基地「Naval Air Station Key West」へ海岸線を伝って侵入し、写真撮影をした罪で2か月後に逮捕された

●27歳の中国人Lyuyou Liaoは、セントルイスで中国からの国費留学生として博士課程で学んでいるが、2019年12月26日にフロリダ州南部の米海軍航空基地「Naval Air Station Key West」へ海岸線を伝って侵入し、写真撮影をした罪で2か月後に逮捕された

●Lyuyou Liaoは侵入当日、周辺にいた目撃者から軍施設への侵入と写真撮影を警告されていたが、逮捕された際は、日の出の写真を撮影したいたと弁解した

●しかし当局が容疑者のスマホ内を調べたところ、写真撮影禁止の「Truman Annex」内の様子が撮影されていたことが明らかになった

●Lyuyou Liaoと検察側は司法取引を行い、軍基地への無断侵入等の罪を免除する代わりに、写真撮影やスケッチをしていたことに関しては認めて争わないことで合意し、検察側は懲役1年を求刑した

●陪審員の審理は3月2日に実施され、判決は3月11日に予定されている

●2018年の秋以降、Key Westに所在する軍事施設を写真撮影した罪で4人の中国人が逮捕されており、フロリダ州南部での北京政府主導のスパイ活動を監視してきた治安当局が、トランプ大統領の別荘「Mar-a-Lago」も含めて注視しているところである

●2018年の秋以降、Key Westに所在する軍事施設を写真撮影した罪で4人の中国人が逮捕されており、フロリダ州南部での北京政府主導のスパイ活動を監視してきた治安当局が、トランプ大統領の別荘「Mar-a-Lago」も含めて注視しているところである

●2019年9月には、中国人の音楽大学学生Zhao Qianliが>、「Truman Annex」に隣接する州立公園の海岸沿いからTruman Annexに侵入した件で逮捕された。捜査により、同学生のデジタルカメラから基地施設の写真が複数発見され、懲役1年が言い渡されている

●更に今年1月4日の朝には、共に24歳のミシガン大学修士課程学生である中国人2人が、「Naval Air Station Key West」の沖合800mの島に設けられた海軍施設「Sigsbee Park Annex」の写真撮影を行って同施設の警備員に発見され、現在刑務所で3月2日の判決待っている状況にある

////////////////////////////////////////////////

不気味ですねぇ・・・・。中国人の留学生が次々と・・。

なぜ「Key West」なの?、「Key West」だけなの?

米海軍航空基地「Naval Air Station Key West」にとっても氷山の一角からもしれませんし、米本土の米軍基地だけでなく、全世界の主要な米軍基地が中国人留学生によりスパイされている・・・と考えて警戒すべきではないでしょうか?

米海軍航空基地「Naval Air Station Key West」にとっても氷山の一角からもしれませんし、米本土の米軍基地だけでなく、全世界の主要な米軍基地が中国人留学生によりスパイされている・・・と考えて警戒すべきではないでしょうか?

米国本土でこれですから、沖縄の米軍や自衛隊基地、いや日本全体の米軍基地や自衛隊基地が、中国人留学生によって写真撮影されていると疑ってかかっても良いのでは・・・と思います

関連ありそうな記事

「ファーウェイ使用は対米関係損ねる」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-02-17

「Five Eyes Nationsが情報共有」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2018-11-17-2

「究極のインテリジェンス教科書」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-05-22

「司馬遼太郎で学ぶ日本軍事の弱点」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-10-01

海岸線から忍び込み海軍施設を撮影など

23日付Military.comが、中国人の留学生が米海軍基地内に入り込んで緊要施設の写真撮影をしていたとして逮捕されて懲役1年の求刑され、判決が3月中旬に行われると報じ、同海軍基地に2018年秋以降だけで4人の中国人留学生による侵入・写真撮影事案が発生していると不気味な状況を紹介しています

23日付Military.comが、中国人の留学生が米海軍基地内に入り込んで緊要施設の写真撮影をしていたとして逮捕されて懲役1年の求刑され、判決が3月中旬に行われると報じ、同海軍基地に2018年秋以降だけで4人の中国人留学生による侵入・写真撮影事案が発生していると不気味な状況を紹介しています記事はフロリダ州Key Westにある米海軍航空基地「Naval Air Station Key West」についての事象のみを淡々と取り上げており、同じくフロリダ州南部にあるトランプ大統領の豪華な別荘「Mar-a-Lago」へのスパイ活動とあわせて当局が注視していると紹介していますが、中国人留学生が手先となって世界各地の米軍基地等の情報収集に当たっている事例として「氷山の一角」のような気がしてなりません(完全な邪推ですが・・・)

米海軍航空基地「Naval Air Station Key West」は、米海軍FA-18部隊配備されてるほか、空中戦訓練に最適な空域と訓練分析装置を備えていることから、全軍の作戦機が利用する基地です。他にも水中での特殊作戦遂行部隊のほか、中米や南米の軍事作戦や治安作戦を担当する「Joint Interagency Task Force South」の中枢が配備されている基地で、かつてトルーマン大統領が「第2のホワイトハウス」として使用したことから「Truman Annex」とも呼ばれています

23日付Military.com記事によれば

●27歳の中国人Lyuyou Liaoは、セントルイスで中国からの国費留学生として博士課程で学んでいるが、2019年12月26日にフロリダ州南部の米海軍航空基地「Naval Air Station Key West」へ海岸線を伝って侵入し、写真撮影をした罪で2か月後に逮捕された

●27歳の中国人Lyuyou Liaoは、セントルイスで中国からの国費留学生として博士課程で学んでいるが、2019年12月26日にフロリダ州南部の米海軍航空基地「Naval Air Station Key West」へ海岸線を伝って侵入し、写真撮影をした罪で2か月後に逮捕された●Lyuyou Liaoは侵入当日、周辺にいた目撃者から軍施設への侵入と写真撮影を警告されていたが、逮捕された際は、日の出の写真を撮影したいたと弁解した

●しかし当局が容疑者のスマホ内を調べたところ、写真撮影禁止の「Truman Annex」内の様子が撮影されていたことが明らかになった

●Lyuyou Liaoと検察側は司法取引を行い、軍基地への無断侵入等の罪を免除する代わりに、写真撮影やスケッチをしていたことに関しては認めて争わないことで合意し、検察側は懲役1年を求刑した

●陪審員の審理は3月2日に実施され、判決は3月11日に予定されている

●2018年の秋以降、Key Westに所在する軍事施設を写真撮影した罪で4人の中国人が逮捕されており、フロリダ州南部での北京政府主導のスパイ活動を監視してきた治安当局が、トランプ大統領の別荘「Mar-a-Lago」も含めて注視しているところである

●2018年の秋以降、Key Westに所在する軍事施設を写真撮影した罪で4人の中国人が逮捕されており、フロリダ州南部での北京政府主導のスパイ活動を監視してきた治安当局が、トランプ大統領の別荘「Mar-a-Lago」も含めて注視しているところである●2019年9月には、中国人の音楽大学学生Zhao Qianliが>、「Truman Annex」に隣接する州立公園の海岸沿いからTruman Annexに侵入した件で逮捕された。捜査により、同学生のデジタルカメラから基地施設の写真が複数発見され、懲役1年が言い渡されている

●更に今年1月4日の朝には、共に24歳のミシガン大学修士課程学生である中国人2人が、「Naval Air Station Key West」の沖合800mの島に設けられた海軍施設「Sigsbee Park Annex」の写真撮影を行って同施設の警備員に発見され、現在刑務所で3月2日の判決待っている状況にある

////////////////////////////////////////////////

不気味ですねぇ・・・・。中国人の留学生が次々と・・。

なぜ「Key West」なの?、「Key West」だけなの?

米海軍航空基地「Naval Air Station Key West」にとっても氷山の一角からもしれませんし、米本土の米軍基地だけでなく、全世界の主要な米軍基地が中国人留学生によりスパイされている・・・と考えて警戒すべきではないでしょうか?

米海軍航空基地「Naval Air Station Key West」にとっても氷山の一角からもしれませんし、米本土の米軍基地だけでなく、全世界の主要な米軍基地が中国人留学生によりスパイされている・・・と考えて警戒すべきではないでしょうか?米国本土でこれですから、沖縄の米軍や自衛隊基地、いや日本全体の米軍基地や自衛隊基地が、中国人留学生によって写真撮影されていると疑ってかかっても良いのでは・・・と思います

関連ありそうな記事

「ファーウェイ使用は対米関係損ねる」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-02-17

「Five Eyes Nationsが情報共有」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2018-11-17-2

「究極のインテリジェンス教科書」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-05-22

「司馬遼太郎で学ぶ日本軍事の弱点」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-10-01

中国海軍の巨大ミサイル巡洋艦1番艦「南昌」が就航 [中国要人・軍事]

米軍アーレーバーク級イージス艦より巨大

航続距離が現主力052級の4倍で真の外洋能力獲得

空母と行動を共にすることが可能で空母攻撃群完成へ

12日、中国海軍は1万2000トン級の新型駆逐艦「055型:Renhai class」の1番艦である「南昌」の就役式を山東省青島の軍港で行いました。

12日、中国海軍は1万2000トン級の新型駆逐艦「055型:Renhai class」の1番艦である「南昌」の就役式を山東省青島の軍港で行いました。

中国海軍は055型を駆逐艦と呼んでいますが、排水量1万2-3000トンで全長が180mを超える規模であることから、米国防省は「巡洋艦: cruiser」と区分しています。報道では、アジア最強とか表現されていますが、この規模の巨大な軍艦を今建造している国は他にありません

同艦の構想は2009年ころにスタートしたと言われていますが、実際に衛星写真等で建造の様子が確認されたのは2014年からで、その後2017年6月28日に進水し、2019年4月23日に人民海軍成立70周年海上閲兵式に参加して大々的にお披露目されていました。

12日の同艦「就役式」は、文字通りであれば「任務を開始する式典」ですが、式典で艦長は「急ピッチで全システム・全科目の訓練を行い、作戦能力を形成し、戦闘体系への融合を急ぐ。南昌艦のプラットフォームとしての力を発揮し、使命と任務を果たす」と挨拶しており、艦艇に種々の装備の搭載が終わり、これから本格的に軍艦としての訓練を行って「任務遂行態勢」を確立する予定だと推測されます

12日の同艦「就役式」は、文字通りであれば「任務を開始する式典」ですが、式典で艦長は「急ピッチで全システム・全科目の訓練を行い、作戦能力を形成し、戦闘体系への融合を急ぐ。南昌艦のプラットフォームとしての力を発揮し、使命と任務を果たす」と挨拶しており、艦艇に種々の装備の搭載が終わり、これから本格的に軍艦としての訓練を行って「任務遂行態勢」を確立する予定だと推測されます

この「055型:Renhai class」については、海軍駆逐艦の第3世代から第4世代への飛躍を意味するとか、アジア最強だとか、高い防空及び海上打撃能力を備えるとか、様々に表現されていますが、

以下では軍事専門誌ライターの「文谷数重」氏の評価をご紹介いたします。残念ながらまんぐーすには、この評価が正しいのかどうか判断する知見がありませんが、分かりやすかったのでご紹介します

「055型:Renhai class」に関する「文谷数重」氏の評価

●055型で注目すべき点は、外洋性と汎用性の獲得だ。従来艦はそれらに難があった。それが米軍艦同等まで高まった。具体的には実用航続距離の獲得、対潜戦ほかの強化、対地攻撃能力の獲得である

●ここ10年、中国は海軍の外洋化を進めている、2008年以降は外洋展開も目指す近海・遠海海軍とされているが、実際には未だに沿岸・近海レベルである。これはハワイやインド洋まで展開する052系駆逐艦、054系フリゲートも変わらない。実用上の航続距離が短かったのが、055型では大幅に改善された。その意味で055型は、052型と054型とは世代を画する艦艇である

●ここ10年、中国は海軍の外洋化を進めている、2008年以降は外洋展開も目指す近海・遠海海軍とされているが、実際には未だに沿岸・近海レベルである。これはハワイやインド洋まで展開する052系駆逐艦、054系フリゲートも変わらない。実用上の航続距離が短かったのが、055型では大幅に改善された。その意味で055型は、052型と054型とは世代を画する艦艇である

●その第1は大航続距離の実現である。実用航続距離は従来の主力052C/D型の4倍で、055型の実用航続距離は11000kmに達する。052型と054型とは3000km程度しかない

●航続距離4倍で何ができるようになるか?空母との随伴が可能となる。空母は潜水艦警戒から戦時には常時20ノットを維持し、状況次第では25ノット以上も発揮する。その際にも055型は燃料切れを起こさず同行護衛できるのだ。つまり、055型の登場は空母機動部隊の完成も意味するのである。

●第2は汎用化だ。対潜戦ほかの能力向上も055型での進歩点である。従来の対空・対水上戦への偏向が是正された。その象徴が搭載ヘリコプターの大型化だ。055型は艦載ヘリZ-18を2機搭載することが可能となった。これは13トン級の大型機で、日米のSH/MH-60系よりも大きいある。052系、054系は4トン級Z-9の1機搭載だった

●これにより、まず対潜戦が充実する。ソナブイ搭載数、ディッピング・ソーナー出力、魚雷搭載数は増加した。解析機材の充実から音響の機内解析もおそらく可能だ。ほかにも洋上哨戒やミサイル攻撃探知、救難能力も向上した。同様にレーダ、解析機材、航続距離・滞空時間の能力向上の結果だ。

●対艦攻撃力も向上する。500kg以上の本格対艦ミサイルの搭載・攻撃も可能となる。もちろん完璧ではない。対潜戦でも055型とZ-18でも日米豪越の潜水艦に対抗できるかは怪しい。だが、以前に比べれば大進歩である。052系や054系ではいずれの能力もなおざりであった。

●第3が対地攻撃能力の獲得である。055型は巡航ミサイル攻撃能力を獲得した。トマホーク相当の長剣10Aミサイルが発射可能であり、発射セル数の増加(64セルから112セルに増加)により常時一定数を搭載できるようになったためだ。

●第3が対地攻撃能力の獲得である。055型は巡航ミサイル攻撃能力を獲得した。トマホーク相当の長剣10Aミサイルが発射可能であり、発射セル数の増加(64セルから112セルに増加)により常時一定数を搭載できるようになったためだ。

●米軍に準じた第三世界への介入能力の獲得でもある。アジア・アフリカ諸国やテロ組織に対し必要に応じて巡航ミサイル攻撃が可能となった。柔軟対応の実現でもある。紛争や事件により被害が生じた。それにともなう国民感情の激昂を宥めたい。だが軍隊の損害は避けたい。そのジレンマを解決できるのだ。

以下は「文谷数重」氏の評価

●では、この055型は日米の脅威となるのだろうか?全体を考えればさほどでもない。むしろ対応しやすくなった。まず055型は日米軍事力で対処可能である。多少厄介だが従来の攻撃手段で無力化できる。

●そして、その高コストは日米にとって好都合である。コストは従来艦の2倍以上であり、なにより金食い虫の空母機動部隊の整備を促進する。つまり055型は中国海軍の規模を抑制する要素となる。また水上戦力強化に中国が資源をつぎ込むことで、厄介な潜水艦が減るかもしれないのだ。

●その意味では、南昌艦の就役はむしろ歓迎すべきだ。あるいは米国は中国に空母機動部隊のノウハウを教え、あわせて中華航母と航母艦載機の充実を勧めるべきである。

//////////////////////////////////////////////////

今の時代、大型水上艦艇が高価な上に脆弱であることを、「文谷数重」氏は踏まえて評価をされているようですが、これは先日ご紹介したCSBAの米海軍への提言レポートでも基礎になっていた考え方です。

今の時代、大型水上艦艇が高価な上に脆弱であることを、「文谷数重」氏は踏まえて評価をされているようですが、これは先日ご紹介したCSBAの米海軍への提言レポートでも基礎になっていた考え方です。

中国海軍が高価で脆弱な空母戦闘群の「罠にはまってくれれば・・・」とのご指摘も、潜水艦への投資が負の影響を受ければいいのに・・・との指摘も共感できる部分です。なお、この055型は既に6番艦までが進水しており、8番艦までの建造開始が確認されています

護衛艦「いずも」にF-35Bを搭載しようとの自衛隊の方向性を、我々はどのように評価すべきでしょうか???

米海軍関連の記事

「CSBAが提言:大型艦艇中心では戦えない」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-01-10

「9月までに無人艦艇運用構想作成」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-01-04

「新編第2艦隊はロシア潜水艦対処に」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-01-03

「CSBAの海洋プレッシャー戦略」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2019-06-13

「冷静後でロシア潜水艦が最も活発」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-12-21-1

「代打の次期米海軍トップ」 →https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2019-07-19

「空母1隻削減案に揺れる」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2019-03-29

「米艦艇建造や修理人材ピンチ」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2019-06-24

「空母フォード3年遅れで米海軍へ」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-06-03

「攻撃原潜に新たな形態BlockⅤ」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-12-07

「NKのおかげSSBNに勢い」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-06-09-2

航続距離が現主力052級の4倍で真の外洋能力獲得

空母と行動を共にすることが可能で空母攻撃群完成へ

12日、中国海軍は1万2000トン級の新型駆逐艦「055型:Renhai class」の1番艦である「南昌」の就役式を山東省青島の軍港で行いました。

12日、中国海軍は1万2000トン級の新型駆逐艦「055型:Renhai class」の1番艦である「南昌」の就役式を山東省青島の軍港で行いました。中国海軍は055型を駆逐艦と呼んでいますが、排水量1万2-3000トンで全長が180mを超える規模であることから、米国防省は「巡洋艦: cruiser」と区分しています。報道では、アジア最強とか表現されていますが、この規模の巨大な軍艦を今建造している国は他にありません

同艦の構想は2009年ころにスタートしたと言われていますが、実際に衛星写真等で建造の様子が確認されたのは2014年からで、その後2017年6月28日に進水し、2019年4月23日に人民海軍成立70周年海上閲兵式に参加して大々的にお披露目されていました。

12日の同艦「就役式」は、文字通りであれば「任務を開始する式典」ですが、式典で艦長は「急ピッチで全システム・全科目の訓練を行い、作戦能力を形成し、戦闘体系への融合を急ぐ。南昌艦のプラットフォームとしての力を発揮し、使命と任務を果たす」と挨拶しており、艦艇に種々の装備の搭載が終わり、これから本格的に軍艦としての訓練を行って「任務遂行態勢」を確立する予定だと推測されます

12日の同艦「就役式」は、文字通りであれば「任務を開始する式典」ですが、式典で艦長は「急ピッチで全システム・全科目の訓練を行い、作戦能力を形成し、戦闘体系への融合を急ぐ。南昌艦のプラットフォームとしての力を発揮し、使命と任務を果たす」と挨拶しており、艦艇に種々の装備の搭載が終わり、これから本格的に軍艦としての訓練を行って「任務遂行態勢」を確立する予定だと推測されますこの「055型:Renhai class」については、海軍駆逐艦の第3世代から第4世代への飛躍を意味するとか、アジア最強だとか、高い防空及び海上打撃能力を備えるとか、様々に表現されていますが、

以下では軍事専門誌ライターの「文谷数重」氏の評価をご紹介いたします。残念ながらまんぐーすには、この評価が正しいのかどうか判断する知見がありませんが、分かりやすかったのでご紹介します

「055型:Renhai class」に関する「文谷数重」氏の評価

●055型で注目すべき点は、外洋性と汎用性の獲得だ。従来艦はそれらに難があった。それが米軍艦同等まで高まった。具体的には実用航続距離の獲得、対潜戦ほかの強化、対地攻撃能力の獲得である

●ここ10年、中国は海軍の外洋化を進めている、2008年以降は外洋展開も目指す近海・遠海海軍とされているが、実際には未だに沿岸・近海レベルである。これはハワイやインド洋まで展開する052系駆逐艦、054系フリゲートも変わらない。実用上の航続距離が短かったのが、055型では大幅に改善された。その意味で055型は、052型と054型とは世代を画する艦艇である

●ここ10年、中国は海軍の外洋化を進めている、2008年以降は外洋展開も目指す近海・遠海海軍とされているが、実際には未だに沿岸・近海レベルである。これはハワイやインド洋まで展開する052系駆逐艦、054系フリゲートも変わらない。実用上の航続距離が短かったのが、055型では大幅に改善された。その意味で055型は、052型と054型とは世代を画する艦艇である●その第1は大航続距離の実現である。実用航続距離は従来の主力052C/D型の4倍で、055型の実用航続距離は11000kmに達する。052型と054型とは3000km程度しかない

●航続距離4倍で何ができるようになるか?空母との随伴が可能となる。空母は潜水艦警戒から戦時には常時20ノットを維持し、状況次第では25ノット以上も発揮する。その際にも055型は燃料切れを起こさず同行護衛できるのだ。つまり、055型の登場は空母機動部隊の完成も意味するのである。

●第2は汎用化だ。対潜戦ほかの能力向上も055型での進歩点である。従来の対空・対水上戦への偏向が是正された。その象徴が搭載ヘリコプターの大型化だ。055型は艦載ヘリZ-18を2機搭載することが可能となった。これは13トン級の大型機で、日米のSH/MH-60系よりも大きいある。052系、054系は4トン級Z-9の1機搭載だった

●これにより、まず対潜戦が充実する。ソナブイ搭載数、ディッピング・ソーナー出力、魚雷搭載数は増加した。解析機材の充実から音響の機内解析もおそらく可能だ。ほかにも洋上哨戒やミサイル攻撃探知、救難能力も向上した。同様にレーダ、解析機材、航続距離・滞空時間の能力向上の結果だ。

●対艦攻撃力も向上する。500kg以上の本格対艦ミサイルの搭載・攻撃も可能となる。もちろん完璧ではない。対潜戦でも055型とZ-18でも日米豪越の潜水艦に対抗できるかは怪しい。だが、以前に比べれば大進歩である。052系や054系ではいずれの能力もなおざりであった。

●第3が対地攻撃能力の獲得である。055型は巡航ミサイル攻撃能力を獲得した。トマホーク相当の長剣10Aミサイルが発射可能であり、発射セル数の増加(64セルから112セルに増加)により常時一定数を搭載できるようになったためだ。

●第3が対地攻撃能力の獲得である。055型は巡航ミサイル攻撃能力を獲得した。トマホーク相当の長剣10Aミサイルが発射可能であり、発射セル数の増加(64セルから112セルに増加)により常時一定数を搭載できるようになったためだ。●米軍に準じた第三世界への介入能力の獲得でもある。アジア・アフリカ諸国やテロ組織に対し必要に応じて巡航ミサイル攻撃が可能となった。柔軟対応の実現でもある。紛争や事件により被害が生じた。それにともなう国民感情の激昂を宥めたい。だが軍隊の損害は避けたい。そのジレンマを解決できるのだ。

以下は「文谷数重」氏の評価

●では、この055型は日米の脅威となるのだろうか?全体を考えればさほどでもない。むしろ対応しやすくなった。まず055型は日米軍事力で対処可能である。多少厄介だが従来の攻撃手段で無力化できる。

●そして、その高コストは日米にとって好都合である。コストは従来艦の2倍以上であり、なにより金食い虫の空母機動部隊の整備を促進する。つまり055型は中国海軍の規模を抑制する要素となる。また水上戦力強化に中国が資源をつぎ込むことで、厄介な潜水艦が減るかもしれないのだ。

●その意味では、南昌艦の就役はむしろ歓迎すべきだ。あるいは米国は中国に空母機動部隊のノウハウを教え、あわせて中華航母と航母艦載機の充実を勧めるべきである。

//////////////////////////////////////////////////

今の時代、大型水上艦艇が高価な上に脆弱であることを、「文谷数重」氏は踏まえて評価をされているようですが、これは先日ご紹介したCSBAの米海軍への提言レポートでも基礎になっていた考え方です。

今の時代、大型水上艦艇が高価な上に脆弱であることを、「文谷数重」氏は踏まえて評価をされているようですが、これは先日ご紹介したCSBAの米海軍への提言レポートでも基礎になっていた考え方です。中国海軍が高価で脆弱な空母戦闘群の「罠にはまってくれれば・・・」とのご指摘も、潜水艦への投資が負の影響を受ければいいのに・・・との指摘も共感できる部分です。なお、この055型は既に6番艦までが進水しており、8番艦までの建造開始が確認されています

護衛艦「いずも」にF-35Bを搭載しようとの自衛隊の方向性を、我々はどのように評価すべきでしょうか???

米海軍関連の記事

「CSBAが提言:大型艦艇中心では戦えない」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-01-10

「9月までに無人艦艇運用構想作成」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-01-04

「新編第2艦隊はロシア潜水艦対処に」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-01-03

「CSBAの海洋プレッシャー戦略」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2019-06-13

「冷静後でロシア潜水艦が最も活発」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-12-21-1

「代打の次期米海軍トップ」 →https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2019-07-19

「空母1隻削減案に揺れる」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2019-03-29

「米艦艇建造や修理人材ピンチ」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2019-06-24

「空母フォード3年遅れで米海軍へ」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-06-03

「攻撃原潜に新たな形態BlockⅤ」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-12-07

「NKのおかげSSBNに勢い」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-06-09-2

報道寄せ集め:中国建国70周年軍事パレード [中国要人・軍事]

米国が予算不足で新兵器開発が滞る中

中国は1日に建国70年を迎え、北京中心部の天安門広場で午前中、軍事パレードを行いました。

中国は1日に建国70年を迎え、北京中心部の天安門広場で午前中、軍事パレードを行いました。

いろんな表現で報道されていますが、建国記念日では60周年の2009年以来の軍事パレードで、他の機会の軍事パレードも含め過去20年間で最大の軍事パレードだったとの表現も見られ、陸上戦闘部隊の装具、自動小銃から戦略核ミサイル、空軍の作戦機に至るまで、幅広い分野で新型の兵器・装備を披露するというアピール度の強いものとなりました

2012年に習指導部発足後、軍事パレードは「抗日戦争勝利70周年」の2015年、軍創設90周年の2017年に続いて3回目で、江沢民及び胡錦濤国家主席は各1回しか軍事パレードを実施して事と比較すると、習主席にとって3回目の軍事パレードは「武力を重視する習氏の政治姿勢」の表れとも表現されています

パレードは約80分をかけ、160機以上の航空機や580の装備が天安門広場周辺で披露されたが、全ての装備は中国製で統一され、また全て実戦配備済みと説明されました

個々の装備について語る知見を持ち合わせていませんが、1日夕刻FNN Primeにアップされた軍事評論家:宇垣大成氏の評価などを中心に、軍事パレードの特徴的な部分をつまみ食いでご紹介いたします

陸上部隊

●熱帯雨林地域から砂漠地帯にまでの戦域に対応できるよう、異なる環境を意識した複数のパターンの戦闘服や個人装具を披露した

●熱帯雨林地域から砂漠地帯にまでの戦域に対応できるよう、異なる環境を意識した複数のパターンの戦闘服や個人装具を披露した

●新型の自動小銃、15式戦車、トラック車体に155mm榴弾砲を搭載した18式自走野戦砲、直径300mm級の長射程多連装ロケット弾発射機、Z-10攻撃ヘリコプター、Z-20輸送ヘリコプターなど戦力の質の充実をアピールした

●また、米本土の全体を射程に収め、本体から分離後は各個に別々の軌道で目標に向かう核弾頭10個を搭載できる射程14000㎞以上の新型ICBM「東風(DF)41」が初公開された

海軍兵器

●SSBNに搭載されている射程8000km級のJL-2 SLBM(潜水艦発射弾道ミサイル)のほか、大型の水上戦闘艦に搭載される通常弾頭装備で最大射程が500km級になる超音速対艦巡航ミサイルYJ-12BとYJ-18Aが、トレーラーやトラックに搭載されて行進したほか、新しいUUV(無人潜水艇)が登場

航空機

●空軍機では、大型の国産ステルス戦闘機J-20、大型輸送機Y-20、胴体下に対艦弾道ミサイルを搭載すると考えられるH-6N新型爆撃機、エンジンやレーダーの組み合わせによって軽戦闘攻撃機にもなるJL-10新型練習機、空飛ぶ電波ジャック放送局といえるY-9XZ心理戦機などが展示飛行した。

●空軍機では、大型の国産ステルス戦闘機J-20、大型輸送機Y-20、胴体下に対艦弾道ミサイルを搭載すると考えられるH-6N新型爆撃機、エンジンやレーダーの組み合わせによって軽戦闘攻撃機にもなるJL-10新型練習機、空飛ぶ電波ジャック放送局といえるY-9XZ心理戦機などが展示飛行した。

●併せて、既存の国産戦闘機J-10やKJ-2000早期警戒管制機、HY-6空中給油機、新型無人機などと合わせて、空軍力が新しい段階に進みつつあることを明らかにした。

西側が保有しない戦力

●ミサイルではICBM以外にも、大気圏内を軌道を変えながら飛翔する射程2000km級だと考えられているDF-17超超音速兵器(Hypersonic weapon)が登場した。これは、中国首脳が数年前から「米国や日本、韓国がMDを推し進めるならば、それらを国家の意思として突破し、無力化する。」と表明していたことを裏付けるものでもあり、現用のミサイル防衛網では阻止不可能だと考えられている。(米国も必死に開発を進めている)

●ミサイルではICBM以外にも、大気圏内を軌道を変えながら飛翔する射程2000km級だと考えられているDF-17超超音速兵器(Hypersonic weapon)が登場した。これは、中国首脳が数年前から「米国や日本、韓国がMDを推し進めるならば、それらを国家の意思として突破し、無力化する。」と表明していたことを裏付けるものでもあり、現用のミサイル防衛網では阻止不可能だと考えられている。(米国も必死に開発を進めている)

●なお中国軍では、DF-17開発途中で、早ければ来年中にも戦力化する予定だとも言われており、この兵器だけは自薦配備済みが微妙である。また次世代の新型極超音速滑空兵器の開発をも進める姿勢を見せている。

●更に、対地攻撃力を持つ新しい超音速巡航ミサイルDF-100も登場しており、ミサイル防衛が無力化されつつあるという点で、中国首脳の意思表明が実現に向けて着実に進展していると言える

////////////////////////////////////////////////

米国を中心とした西側戦力を無力化するために考え抜かれた見事な兵器体系整備だと思います。実際に機能する兵器なのかは別として・・・

米国を中心とした西側戦力を無力化するために考え抜かれた見事な兵器体系整備だと思います。実際に機能する兵器なのかは別として・・・

西側関係者は、中国の兵器体系の視点から、自らの弱点を改めて見直す必要があると思います

中国も景気後退で厳しいのでしょうし、西側も踏ん張りどころでしょう・・・

「2015年の中国軍事パレード」

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2015-09-04

米国防省「中国の軍事力」レポート関連記事

「2019年版」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-05-06

「2018年版」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-08-18

「2016年版」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-05-15

「2015年版」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-06-17

「2014年版」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-06-06

「2013年版」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2013-05-08

「2012年版」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2012-05-19

「2011年版」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-08-25-1

防研の「中国安全保障レポート」紹介記事

1回:中国全般→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-05-19

2回:中国海軍→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2012-02-17-1

3回:軍は党の統制下か?→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2012-12-23-1

4回:中国の危機管理→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-02-01

5回:非伝統的軍事分野→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-04-22

6回:PLA活動範囲拡大→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-03-09

7回:中台関係→サボって取り上げてません

8回:米中関係→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-03-03-2

中国は1日に建国70年を迎え、北京中心部の天安門広場で午前中、軍事パレードを行いました。

中国は1日に建国70年を迎え、北京中心部の天安門広場で午前中、軍事パレードを行いました。いろんな表現で報道されていますが、建国記念日では60周年の2009年以来の軍事パレードで、他の機会の軍事パレードも含め過去20年間で最大の軍事パレードだったとの表現も見られ、陸上戦闘部隊の装具、自動小銃から戦略核ミサイル、空軍の作戦機に至るまで、幅広い分野で新型の兵器・装備を披露するというアピール度の強いものとなりました

2012年に習指導部発足後、軍事パレードは「抗日戦争勝利70周年」の2015年、軍創設90周年の2017年に続いて3回目で、江沢民及び胡錦濤国家主席は各1回しか軍事パレードを実施して事と比較すると、習主席にとって3回目の軍事パレードは「武力を重視する習氏の政治姿勢」の表れとも表現されています

パレードは約80分をかけ、160機以上の航空機や580の装備が天安門広場周辺で披露されたが、全ての装備は中国製で統一され、また全て実戦配備済みと説明されました

個々の装備について語る知見を持ち合わせていませんが、1日夕刻FNN Primeにアップされた軍事評論家:宇垣大成氏の評価などを中心に、軍事パレードの特徴的な部分をつまみ食いでご紹介いたします

陸上部隊

●熱帯雨林地域から砂漠地帯にまでの戦域に対応できるよう、異なる環境を意識した複数のパターンの戦闘服や個人装具を披露した

●熱帯雨林地域から砂漠地帯にまでの戦域に対応できるよう、異なる環境を意識した複数のパターンの戦闘服や個人装具を披露した●新型の自動小銃、15式戦車、トラック車体に155mm榴弾砲を搭載した18式自走野戦砲、直径300mm級の長射程多連装ロケット弾発射機、Z-10攻撃ヘリコプター、Z-20輸送ヘリコプターなど戦力の質の充実をアピールした

●また、米本土の全体を射程に収め、本体から分離後は各個に別々の軌道で目標に向かう核弾頭10個を搭載できる射程14000㎞以上の新型ICBM「東風(DF)41」が初公開された

海軍兵器

●SSBNに搭載されている射程8000km級のJL-2 SLBM(潜水艦発射弾道ミサイル)のほか、大型の水上戦闘艦に搭載される通常弾頭装備で最大射程が500km級になる超音速対艦巡航ミサイルYJ-12BとYJ-18Aが、トレーラーやトラックに搭載されて行進したほか、新しいUUV(無人潜水艇)が登場

航空機

●空軍機では、大型の国産ステルス戦闘機J-20、大型輸送機Y-20、胴体下に対艦弾道ミサイルを搭載すると考えられるH-6N新型爆撃機、エンジンやレーダーの組み合わせによって軽戦闘攻撃機にもなるJL-10新型練習機、空飛ぶ電波ジャック放送局といえるY-9XZ心理戦機などが展示飛行した。

●空軍機では、大型の国産ステルス戦闘機J-20、大型輸送機Y-20、胴体下に対艦弾道ミサイルを搭載すると考えられるH-6N新型爆撃機、エンジンやレーダーの組み合わせによって軽戦闘攻撃機にもなるJL-10新型練習機、空飛ぶ電波ジャック放送局といえるY-9XZ心理戦機などが展示飛行した。●併せて、既存の国産戦闘機J-10やKJ-2000早期警戒管制機、HY-6空中給油機、新型無人機などと合わせて、空軍力が新しい段階に進みつつあることを明らかにした。

西側が保有しない戦力

●ミサイルではICBM以外にも、大気圏内を軌道を変えながら飛翔する射程2000km級だと考えられているDF-17超超音速兵器(Hypersonic weapon)が登場した。これは、中国首脳が数年前から「米国や日本、韓国がMDを推し進めるならば、それらを国家の意思として突破し、無力化する。」と表明していたことを裏付けるものでもあり、現用のミサイル防衛網では阻止不可能だと考えられている。(米国も必死に開発を進めている)

●ミサイルではICBM以外にも、大気圏内を軌道を変えながら飛翔する射程2000km級だと考えられているDF-17超超音速兵器(Hypersonic weapon)が登場した。これは、中国首脳が数年前から「米国や日本、韓国がMDを推し進めるならば、それらを国家の意思として突破し、無力化する。」と表明していたことを裏付けるものでもあり、現用のミサイル防衛網では阻止不可能だと考えられている。(米国も必死に開発を進めている)●なお中国軍では、DF-17開発途中で、早ければ来年中にも戦力化する予定だとも言われており、この兵器だけは自薦配備済みが微妙である。また次世代の新型極超音速滑空兵器の開発をも進める姿勢を見せている。

●更に、対地攻撃力を持つ新しい超音速巡航ミサイルDF-100も登場しており、ミサイル防衛が無力化されつつあるという点で、中国首脳の意思表明が実現に向けて着実に進展していると言える

////////////////////////////////////////////////

米国を中心とした西側戦力を無力化するために考え抜かれた見事な兵器体系整備だと思います。実際に機能する兵器なのかは別として・・・

米国を中心とした西側戦力を無力化するために考え抜かれた見事な兵器体系整備だと思います。実際に機能する兵器なのかは別として・・・西側関係者は、中国の兵器体系の視点から、自らの弱点を改めて見直す必要があると思います

中国も景気後退で厳しいのでしょうし、西側も踏ん張りどころでしょう・・・

「2015年の中国軍事パレード」

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2015-09-04

米国防省「中国の軍事力」レポート関連記事

「2019年版」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-05-06

「2018年版」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-08-18

「2016年版」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-05-15

「2015年版」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-06-17

「2014年版」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-06-06

「2013年版」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2013-05-08

「2012年版」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2012-05-19

「2011年版」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-08-25-1

防研の「中国安全保障レポート」紹介記事

1回:中国全般→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-05-19

2回:中国海軍→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2012-02-17-1

3回:軍は党の統制下か?→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2012-12-23-1

4回:中国の危機管理→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-02-01

5回:非伝統的軍事分野→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-04-22

6回:PLA活動範囲拡大→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-03-09

7回:中台関係→サボって取り上げてません

8回:米中関係→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-03-03-2

南米コマンド司令官が中国浸透の脅威を語る [中国要人・軍事]

中国は消防車が放水するように資金を投入

中国は地域国の順法精神や民主主義の弱体化を追求

9日、米軍の南米コマンド司令官であるCraig Faller海軍大将が、上院軍事委員会の新興脅威小委員会で証言し、中国の南米への進出と影響力強化は前例のない勢いで、米国は対応するため政府全体が協力して取り組まなければならないと強調しました

9日、米軍の南米コマンド司令官であるCraig Faller海軍大将が、上院軍事委員会の新興脅威小委員会で証言し、中国の南米への進出と影響力強化は前例のない勢いで、米国は対応するため政府全体が協力して取り組まなければならないと強調しました

同司令官が南米諸国の国防相や軍司令官より聞き取った中国の具体的なアプローチは「えげつなく」、キャッシュで数十億円を積み上げるようなやり方で、地道な米国の教育支援や人脈の粋性、軍事共同訓練の蓄積などが消し飛ぶほどの破壊力ですから、 Faller司令官の証言は悲鳴に近い印象を受けるもので、事態の深刻さを伺わせます

同司令官は、ロシアやイランの関与も議論の対象であるが、中国の問題が圧倒的に南米コマンドエリアでの課題の大半を占めていると言い切り、米国から中国への乗り換えを中国が促しているとも表現しています

南米でこれくらいですから、アジアや中国周辺国に対しては、更にドギツイ工作が表裏一体で遂行されているのかと想像いたします

9日付Defense-News記事によれば

●同司令官は、中国の影響力は南米地域で増加の一方であり、南米各国に入り込み、米国から中国への乗り換えを促すことを追求し、米国の同盟国やパートナー国の順法精神や民主主義を弱体化させようとしていると訴えた

●同司令官は、中国の影響力は南米地域で増加の一方であり、南米各国に入り込み、米国から中国への乗り換えを促すことを追求し、米国の同盟国やパートナー国の順法精神や民主主義を弱体化させようとしていると訴えた

●地球の果てからやってくる悪意ある影響力に対抗する上での米国の強みは、関与とプレゼンス、情報交換、教育訓練の提供や、共同作業を通じた軍人同士のプロ意識から来る強力なパートナーシップ関係であると。(苦しい)説明を行った

●ロシアやイランも米国に問題を投げかける相手ではあるが、中国問題への対応が南米コマンドの議論を事実上支配している。そして基本的に中国は、「地域一番の投資家であり、かつ金貸しであることを目指している」と述べ、その様子を「米国防省よりも巨大な消防ホースで、金を水のように放水している」と表現した

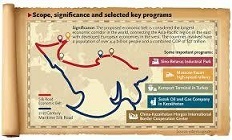

●そして中国の具体的目標を、「2025年までに南米地域との貿易額を50兆円に拡大し、一帯一路構想に賛同する地域の19か国に少なくとも15兆円の貸し付けを行い、経済面での重みで地域の政治に影響力を行使しようとしている」と同司令官は証言した

●実際に同司令官が地域のとある国の国防トップから聞いた話として、同国は米国から安全保障関連で1億7000万円の支援を受けているが、中国は現金で25億円を提供したらしい。そしてその国防トップは、(中国の)ITシステムを購入したわけではないと懸命にしていたが、まさか兵士の戦闘服をその資金で購入したとも考えられないと語った

●実際に同司令官が地域のとある国の国防トップから聞いた話として、同国は米国から安全保障関連で1億7000万円の支援を受けているが、中国は現金で25億円を提供したらしい。そしてその国防トップは、(中国の)ITシステムを購入したわけではないと懸命にしていたが、まさか兵士の戦闘服をその資金で購入したとも考えられないと語った

●同司令官は「南米コマンドはこのような環境で競争しているのだ」、「我々は量では対抗できないから、質と機敏な対応で勝負するしかない」とも表現している

●米国の提供できるものとしては、米軍の軍学校で学び、長年の関係を通じて構築された人脈が支える国防省と地域軍との関係が代表的な例で、例えばエルサルバドルの国防相と参謀総長は、共に若き時代に米軍の軍事施設で学んだ経験者である

●「率直に言って、中国とロシアは、米国のシステム的なアプローチに対抗することは困難だが、彼らは挑んできている。私が訪問する国の各所で、既に中国人も来て、無料の教育訓練や旅行の提供で誘ってくる、との話を耳にしている」が、同時に地域のパートナーからは「我々は中国軍とは訓練したくはないし、米国との関係を続けたい」とのメッセージを受け取っているとも語った

●「率直に言って、中国とロシアは、米国のシステム的なアプローチに対抗することは困難だが、彼らは挑んできている。私が訪問する国の各所で、既に中国人も来て、無料の教育訓練や旅行の提供で誘ってくる、との話を耳にしている」が、同時に地域のパートナーからは「我々は中国軍とは訓練したくはないし、米国との関係を続けたい」とのメッセージを受け取っているとも語った

●物的な南米エリアでの強化策として同司令官は、まずISR能力の強化が地域との関係強化に役立とと述べ、特にベネズエラ情勢についての情報は米本国だけでなく、ベネズエラ周辺国からの要望が非常に強いと説明した

●更に、本格的な能力を持った米海軍アセットの増強が有効だと述べ、沿岸戦闘艦LCSの能力が必要で、10月に米海軍がLCSを派遣する計画を立案中であることを歓迎すると述べた

//////////////////////////////////////////

南米諸国が「一帯一路」に19か国も参画しているとは驚きです。

しかし、現金で25億円の提供を申し出られたら、コッソリ中国と口裏を合わせ、1割の2億5000万円を懐に入れて・・・なんてことを人間なら考えます。2割かもしれませんが・・・

しかし、現金で25億円の提供を申し出られたら、コッソリ中国と口裏を合わせ、1割の2億5000万円を懐に入れて・・・なんてことを人間なら考えます。2割かもしれませんが・・・

南米の国の高官が中国を訪問したら、ヘーゲル国防長官が中国で接待を受けた際の左の写真のような、美人がズラリ整列して大歓迎なんでしょうねぇ・・・。それ以上かもしれませんが

南米関連の記事

「熱帯のトランプにエール」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2019-03-20

「中南米麻薬対策に大型爆撃機」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-04-18

「南米と中米でもロシアが反米活動」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-03-13

「中露が南米に油を注ぐ」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-01-02

中国は地域国の順法精神や民主主義の弱体化を追求

9日、米軍の南米コマンド司令官であるCraig Faller海軍大将が、上院軍事委員会の新興脅威小委員会で証言し、中国の南米への進出と影響力強化は前例のない勢いで、米国は対応するため政府全体が協力して取り組まなければならないと強調しました

9日、米軍の南米コマンド司令官であるCraig Faller海軍大将が、上院軍事委員会の新興脅威小委員会で証言し、中国の南米への進出と影響力強化は前例のない勢いで、米国は対応するため政府全体が協力して取り組まなければならないと強調しました同司令官が南米諸国の国防相や軍司令官より聞き取った中国の具体的なアプローチは「えげつなく」、キャッシュで数十億円を積み上げるようなやり方で、地道な米国の教育支援や人脈の粋性、軍事共同訓練の蓄積などが消し飛ぶほどの破壊力ですから、 Faller司令官の証言は悲鳴に近い印象を受けるもので、事態の深刻さを伺わせます

同司令官は、ロシアやイランの関与も議論の対象であるが、中国の問題が圧倒的に南米コマンドエリアでの課題の大半を占めていると言い切り、米国から中国への乗り換えを中国が促しているとも表現しています

南米でこれくらいですから、アジアや中国周辺国に対しては、更にドギツイ工作が表裏一体で遂行されているのかと想像いたします

9日付Defense-News記事によれば

●同司令官は、中国の影響力は南米地域で増加の一方であり、南米各国に入り込み、米国から中国への乗り換えを促すことを追求し、米国の同盟国やパートナー国の順法精神や民主主義を弱体化させようとしていると訴えた

●同司令官は、中国の影響力は南米地域で増加の一方であり、南米各国に入り込み、米国から中国への乗り換えを促すことを追求し、米国の同盟国やパートナー国の順法精神や民主主義を弱体化させようとしていると訴えた●地球の果てからやってくる悪意ある影響力に対抗する上での米国の強みは、関与とプレゼンス、情報交換、教育訓練の提供や、共同作業を通じた軍人同士のプロ意識から来る強力なパートナーシップ関係であると。(苦しい)説明を行った

●ロシアやイランも米国に問題を投げかける相手ではあるが、中国問題への対応が南米コマンドの議論を事実上支配している。そして基本的に中国は、「地域一番の投資家であり、かつ金貸しであることを目指している」と述べ、その様子を「米国防省よりも巨大な消防ホースで、金を水のように放水している」と表現した

●そして中国の具体的目標を、「2025年までに南米地域との貿易額を50兆円に拡大し、一帯一路構想に賛同する地域の19か国に少なくとも15兆円の貸し付けを行い、経済面での重みで地域の政治に影響力を行使しようとしている」と同司令官は証言した

●実際に同司令官が地域のとある国の国防トップから聞いた話として、同国は米国から安全保障関連で1億7000万円の支援を受けているが、中国は現金で25億円を提供したらしい。そしてその国防トップは、(中国の)ITシステムを購入したわけではないと懸命にしていたが、まさか兵士の戦闘服をその資金で購入したとも考えられないと語った

●実際に同司令官が地域のとある国の国防トップから聞いた話として、同国は米国から安全保障関連で1億7000万円の支援を受けているが、中国は現金で25億円を提供したらしい。そしてその国防トップは、(中国の)ITシステムを購入したわけではないと懸命にしていたが、まさか兵士の戦闘服をその資金で購入したとも考えられないと語った●同司令官は「南米コマンドはこのような環境で競争しているのだ」、「我々は量では対抗できないから、質と機敏な対応で勝負するしかない」とも表現している

●米国の提供できるものとしては、米軍の軍学校で学び、長年の関係を通じて構築された人脈が支える国防省と地域軍との関係が代表的な例で、例えばエルサルバドルの国防相と参謀総長は、共に若き時代に米軍の軍事施設で学んだ経験者である

●「率直に言って、中国とロシアは、米国のシステム的なアプローチに対抗することは困難だが、彼らは挑んできている。私が訪問する国の各所で、既に中国人も来て、無料の教育訓練や旅行の提供で誘ってくる、との話を耳にしている」が、同時に地域のパートナーからは「我々は中国軍とは訓練したくはないし、米国との関係を続けたい」とのメッセージを受け取っているとも語った

●「率直に言って、中国とロシアは、米国のシステム的なアプローチに対抗することは困難だが、彼らは挑んできている。私が訪問する国の各所で、既に中国人も来て、無料の教育訓練や旅行の提供で誘ってくる、との話を耳にしている」が、同時に地域のパートナーからは「我々は中国軍とは訓練したくはないし、米国との関係を続けたい」とのメッセージを受け取っているとも語った●物的な南米エリアでの強化策として同司令官は、まずISR能力の強化が地域との関係強化に役立とと述べ、特にベネズエラ情勢についての情報は米本国だけでなく、ベネズエラ周辺国からの要望が非常に強いと説明した

●更に、本格的な能力を持った米海軍アセットの増強が有効だと述べ、沿岸戦闘艦LCSの能力が必要で、10月に米海軍がLCSを派遣する計画を立案中であることを歓迎すると述べた

//////////////////////////////////////////

南米諸国が「一帯一路」に19か国も参画しているとは驚きです。

しかし、現金で25億円の提供を申し出られたら、コッソリ中国と口裏を合わせ、1割の2億5000万円を懐に入れて・・・なんてことを人間なら考えます。2割かもしれませんが・・・

しかし、現金で25億円の提供を申し出られたら、コッソリ中国と口裏を合わせ、1割の2億5000万円を懐に入れて・・・なんてことを人間なら考えます。2割かもしれませんが・・・南米の国の高官が中国を訪問したら、ヘーゲル国防長官が中国で接待を受けた際の左の写真のような、美人がズラリ整列して大歓迎なんでしょうねぇ・・・。それ以上かもしれませんが

南米関連の記事

「熱帯のトランプにエール」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2019-03-20

「中南米麻薬対策に大型爆撃機」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-04-18

「南米と中米でもロシアが反米活動」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-03-13

「中露が南米に油を注ぐ」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-01-02

第9回中国安全保障レポートは「一帯一路」 [中国要人・軍事]

「核心的利益を追求する中国の行動は、周辺諸国との摩擦を高め、アジアの地域秩序に関する中国戦略は、必ずしも順調ではない」

1月30日、防衛省の防衛研究所が、第9回となる「中国安全保障レポート」を発表しました。副題として「アジアの秩序をめぐる戦略とその波紋」を掲げ、日英中の3か国語で全文が提供され、防衛研究所webサイトで無料公開されていますので、是非ご覧ください。

1月30日、防衛省の防衛研究所が、第9回となる「中国安全保障レポート」を発表しました。副題として「アジアの秩序をめぐる戦略とその波紋」を掲げ、日英中の3か国語で全文が提供され、防衛研究所webサイトで無料公開されていますので、是非ご覧ください。

このレポートは、世界に大きな影響を与えつつある中国の戦略的・軍事的動向を分析し、「あくまでも執筆者の個人的見解で、防衛省の公式見解ではない」との注釈付ながら、実質的には防衛省の見方を国内外に発信するためのものです

記事末尾の過去レポートの紹介記事が示すその時々の中国を表現するテーマを掲げて、中国の動向を分析しており、レポート本文中には、本レポートの内容を基に諸外国の研究機関との意見交換を行っているとの記述も見られます。

今回のテーマは「一帯一路:one belt one road」や中国の対外政策で、膨大な人口を背景にして魅力的な市場となっている中国が、その経済力をテコに周辺諸国に対して、「真綿で首を締める」様な「協調&強硬路線」を採っている様子を紹介しています

今回のテーマは「一帯一路:one belt one road」や中国の対外政策で、膨大な人口を背景にして魅力的な市場となっている中国が、その経済力をテコに周辺諸国に対して、「真綿で首を締める」様な「協調&強硬路線」を採っている様子を紹介しています

レポートの構成は以下の通りで、まず全般状況を概説し、次に地域ごとの様子を取り上げる形をとっていますが、本日は各章の概要をレポートの要約部分から「ちらり」とご紹介します。

第1章 既存秩序と摩擦を起こす中国の対外戦略

第2章 中国による地域秩序形成とASEANの対応

第3章 「一帯一路」と南アジア――不透明さを増す中印関係

第4章 太平洋島嶼国――「一帯一路」の南端

第1章 既存秩序と摩擦を起こす中国の対外戦略

●習近平政権は、「一帯一路」に代表される協調重視の「平和発展の道」と、強引な海洋進出に見られる対立もを辞さない「核心的利益の擁護」という2つの対外方針を同時進行している。

●習近平政権は、「一帯一路」に代表される協調重視の「平和発展の道」と、強引な海洋進出に見られる対立もを辞さない「核心的利益の擁護」という2つの対外方針を同時進行している。

●更に中国は、「中国の特色ある大国外交」を標榜し、中国の発展途上国への発言力強化で国際秩序の改編を目指している。

●こうした中国の動きは、米国や先進国の警戒を呼び、途上国の間には経済合理性や透明性に欠けてる「一帯一路」構想への疑念が拡大している

●更に「核心的利益」を追求する中国の行動は、周辺諸国との摩擦を高め、アジアの地域秩序に関する中国戦略は、必ずしも順調ではない

第2章 中国による地域秩序形成とASEANの対応

●ASEAN諸国は、台頭する中国に「関与と牽制」、「経済と安全保障」、「中国と米国」といった多様で柔軟な姿勢で対応してきた。中国は、経済的影響力と安全保障を積極的に結びつけ、南シナ海問題などでASEANを中国の意向に従わせようとした。

●ASEAN諸国は、台頭する中国に「関与と牽制」、「経済と安全保障」、「中国と米国」といった多様で柔軟な姿勢で対応してきた。中国は、経済的影響力と安全保障を積極的に結びつけ、南シナ海問題などでASEANを中国の意向に従わせようとした。

●「一帯一路」での中国の支援攻勢にASEANは積極的に反応し、ASEANが進めるインフラ整備に中国が大きく寄与することで、ASEANへの中国の政治的影響力は拡大している。中国は「台頭」を超え、地域秩序の「中心」と化しつつあるという意味で、両者の関係は新たな段階へ到達している。

●しかし、マレーシア新政権による「一帯一路」関連プロジェクトの見直しが顕在化するなど、ASEANの対外戦略の本質は均衡にあることが、2018年にはあらためて明らかになった

第3章「一帯一路」と南アジア―不透明さを増す中印関係

●「一帯一路」で進む南アジア諸国への中国の経済的関与は、地域での中国の存在を、地域大国インドを上回る支配的地位へと押し上げ得る。インドは警戒感を抱き、「一帯一路」を経済的なプロジェクトではなく政治的・戦略的意図を帯びたものととらえて、域内諸国への関与強化、多国間連結性構想の推進、域外主要国との連携といった対抗策を強めてきた。

●「一帯一路」で進む南アジア諸国への中国の経済的関与は、地域での中国の存在を、地域大国インドを上回る支配的地位へと押し上げ得る。インドは警戒感を抱き、「一帯一路」を経済的なプロジェクトではなく政治的・戦略的意図を帯びたものととらえて、域内諸国への関与強化、多国間連結性構想の推進、域外主要国との連携といった対抗策を強めてきた。

●一方で中国は、「一帯一路」にインドの協力を得たい思惑や、ハンバントタ港引き渡しを受けた「一帯一路」のイメージ悪化に対処する必要性から、インドに譲歩する姿勢を見せ、インドも応じる形で、2018年4月の中印首脳会談で関係の「リセット」が行われた。

●しかし、南アジア諸国での中印間の競争は今後も続き、長期的にはそれが、これまで総体的な中印関係が備えてきた、「管理された対立」としての性質を蝕んでいく可能性が高い

第4章 太平洋島嶼国――「一帯一路」の南端

●中国は「一帯一路」における「21世紀の海上シルクロード」の南端を太平洋島嶼国と定め、近年これらの国々への支援を大幅強化している。島嶼国側は、経済発展のため基本的に中国支援を大いに歓迎し、「一帯一路」構想への参画にも積極的である。

●中国は「一帯一路」における「21世紀の海上シルクロード」の南端を太平洋島嶼国と定め、近年これらの国々への支援を大幅強化している。島嶼国側は、経済発展のため基本的に中国支援を大いに歓迎し、「一帯一路」構想への参画にも積極的である。

●現在、中国の島嶼国への安全保障面での関与は、主として2国間レベルで進められている。中国が中長期的には戦略的な進出を始める可能性は否定できないものの、中国はまず同地域において経済権益の確保と、経済力を用いて政治的影響力を高めることに注力しているようである。

●島嶼国への中国進出に対し、関係国の警戒感は高まっている。豪州やNZは、自らの影響力の相対的な低下を懸念している。同地域に領土を持つフランスも、警戒感を強めている。

////////////////////////////////////////////////////////////

日中関係改善(米中対立と反比例し)の機運の中で、こっそり発表された印象が強いです。

中国という多様な側面を持ち、日本との利害関係も複雑な対象を報告書にまとめることは、防衛研究所のような公的研究機関でないと難しいと思います。

企業や財団系のシンクタンクが専門家を集めてレポートをまとめようとしても、個性豊かな断片レポートの寄せ集めになりがちですが、緩やかながらでも組織的統制がある防研のような組織は、全体んバランスや視点を整えることが可能かと思います

企業や財団系のシンクタンクが専門家を集めてレポートをまとめようとしても、個性豊かな断片レポートの寄せ集めになりがちですが、緩やかながらでも組織的統制がある防研のような組織は、全体んバランスや視点を整えることが可能かと思います

もちろん、防衛省という看板を背負っている関係上、「角」がとれた表現に納まっている部分もありますが、日本語で読める得難い資料ですのでご活用ください

注:まんぐーすは防衛研究所の関係者ではありません。誤解されている方がいるようですが・・・

防衛研究所の同レポート紹介webサイト

→http://www.nids.mod.go.jp/publication/chinareport/index.html

過去の「中国安全保障レポート」紹介記事

1回:中国全般→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-05-19

2回:中国海軍→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2012-02-17-1

3回:軍は党の統制下か?→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2012-12-23-1

4回:中国の危機管理→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-02-01

5回:非伝統的軍事分野→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-04-22

6回:PLA活動範囲拡大→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-03-09

7回:中台関係→サボって取り上げてません

8回:米中関係→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-03-03-2

米国防省「中国の軍事力」レポート関連記事

「2018年版」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-08-18

「2016年版」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-05-15

「2015年版」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-06-17

「2014年版」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-06-06

「2013年版」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2013-05-08

「2012年版」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2012-05-19

「2011年版」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-08-25-1

防衛研究所が4年かけ取り組んだ大規模研究プロジェクト

全12章の大作:「フォークランド戦争史」

→http://www.nids.mod.go.jp/publication/falkland/index.html

1月30日、防衛省の防衛研究所が、第9回となる「中国安全保障レポート」を発表しました。副題として「アジアの秩序をめぐる戦略とその波紋」を掲げ、日英中の3か国語で全文が提供され、防衛研究所webサイトで無料公開されていますので、是非ご覧ください。

1月30日、防衛省の防衛研究所が、第9回となる「中国安全保障レポート」を発表しました。副題として「アジアの秩序をめぐる戦略とその波紋」を掲げ、日英中の3か国語で全文が提供され、防衛研究所webサイトで無料公開されていますので、是非ご覧ください。このレポートは、世界に大きな影響を与えつつある中国の戦略的・軍事的動向を分析し、「あくまでも執筆者の個人的見解で、防衛省の公式見解ではない」との注釈付ながら、実質的には防衛省の見方を国内外に発信するためのものです

記事末尾の過去レポートの紹介記事が示すその時々の中国を表現するテーマを掲げて、中国の動向を分析しており、レポート本文中には、本レポートの内容を基に諸外国の研究機関との意見交換を行っているとの記述も見られます。

今回のテーマは「一帯一路:one belt one road」や中国の対外政策で、膨大な人口を背景にして魅力的な市場となっている中国が、その経済力をテコに周辺諸国に対して、「真綿で首を締める」様な「協調&強硬路線」を採っている様子を紹介しています

今回のテーマは「一帯一路:one belt one road」や中国の対外政策で、膨大な人口を背景にして魅力的な市場となっている中国が、その経済力をテコに周辺諸国に対して、「真綿で首を締める」様な「協調&強硬路線」を採っている様子を紹介していますレポートの構成は以下の通りで、まず全般状況を概説し、次に地域ごとの様子を取り上げる形をとっていますが、本日は各章の概要をレポートの要約部分から「ちらり」とご紹介します。

第1章 既存秩序と摩擦を起こす中国の対外戦略

第2章 中国による地域秩序形成とASEANの対応

第3章 「一帯一路」と南アジア――不透明さを増す中印関係

第4章 太平洋島嶼国――「一帯一路」の南端

第1章 既存秩序と摩擦を起こす中国の対外戦略

●習近平政権は、「一帯一路」に代表される協調重視の「平和発展の道」と、強引な海洋進出に見られる対立もを辞さない「核心的利益の擁護」という2つの対外方針を同時進行している。

●習近平政権は、「一帯一路」に代表される協調重視の「平和発展の道」と、強引な海洋進出に見られる対立もを辞さない「核心的利益の擁護」という2つの対外方針を同時進行している。●更に中国は、「中国の特色ある大国外交」を標榜し、中国の発展途上国への発言力強化で国際秩序の改編を目指している。

●こうした中国の動きは、米国や先進国の警戒を呼び、途上国の間には経済合理性や透明性に欠けてる「一帯一路」構想への疑念が拡大している

●更に「核心的利益」を追求する中国の行動は、周辺諸国との摩擦を高め、アジアの地域秩序に関する中国戦略は、必ずしも順調ではない

第2章 中国による地域秩序形成とASEANの対応

●ASEAN諸国は、台頭する中国に「関与と牽制」、「経済と安全保障」、「中国と米国」といった多様で柔軟な姿勢で対応してきた。中国は、経済的影響力と安全保障を積極的に結びつけ、南シナ海問題などでASEANを中国の意向に従わせようとした。

●ASEAN諸国は、台頭する中国に「関与と牽制」、「経済と安全保障」、「中国と米国」といった多様で柔軟な姿勢で対応してきた。中国は、経済的影響力と安全保障を積極的に結びつけ、南シナ海問題などでASEANを中国の意向に従わせようとした。●「一帯一路」での中国の支援攻勢にASEANは積極的に反応し、ASEANが進めるインフラ整備に中国が大きく寄与することで、ASEANへの中国の政治的影響力は拡大している。中国は「台頭」を超え、地域秩序の「中心」と化しつつあるという意味で、両者の関係は新たな段階へ到達している。

●しかし、マレーシア新政権による「一帯一路」関連プロジェクトの見直しが顕在化するなど、ASEANの対外戦略の本質は均衡にあることが、2018年にはあらためて明らかになった

第3章「一帯一路」と南アジア―不透明さを増す中印関係

●「一帯一路」で進む南アジア諸国への中国の経済的関与は、地域での中国の存在を、地域大国インドを上回る支配的地位へと押し上げ得る。インドは警戒感を抱き、「一帯一路」を経済的なプロジェクトではなく政治的・戦略的意図を帯びたものととらえて、域内諸国への関与強化、多国間連結性構想の推進、域外主要国との連携といった対抗策を強めてきた。

●「一帯一路」で進む南アジア諸国への中国の経済的関与は、地域での中国の存在を、地域大国インドを上回る支配的地位へと押し上げ得る。インドは警戒感を抱き、「一帯一路」を経済的なプロジェクトではなく政治的・戦略的意図を帯びたものととらえて、域内諸国への関与強化、多国間連結性構想の推進、域外主要国との連携といった対抗策を強めてきた。●一方で中国は、「一帯一路」にインドの協力を得たい思惑や、ハンバントタ港引き渡しを受けた「一帯一路」のイメージ悪化に対処する必要性から、インドに譲歩する姿勢を見せ、インドも応じる形で、2018年4月の中印首脳会談で関係の「リセット」が行われた。

●しかし、南アジア諸国での中印間の競争は今後も続き、長期的にはそれが、これまで総体的な中印関係が備えてきた、「管理された対立」としての性質を蝕んでいく可能性が高い

第4章 太平洋島嶼国――「一帯一路」の南端

●中国は「一帯一路」における「21世紀の海上シルクロード」の南端を太平洋島嶼国と定め、近年これらの国々への支援を大幅強化している。島嶼国側は、経済発展のため基本的に中国支援を大いに歓迎し、「一帯一路」構想への参画にも積極的である。

●中国は「一帯一路」における「21世紀の海上シルクロード」の南端を太平洋島嶼国と定め、近年これらの国々への支援を大幅強化している。島嶼国側は、経済発展のため基本的に中国支援を大いに歓迎し、「一帯一路」構想への参画にも積極的である。●現在、中国の島嶼国への安全保障面での関与は、主として2国間レベルで進められている。中国が中長期的には戦略的な進出を始める可能性は否定できないものの、中国はまず同地域において経済権益の確保と、経済力を用いて政治的影響力を高めることに注力しているようである。

●島嶼国への中国進出に対し、関係国の警戒感は高まっている。豪州やNZは、自らの影響力の相対的な低下を懸念している。同地域に領土を持つフランスも、警戒感を強めている。

////////////////////////////////////////////////////////////

日中関係改善(米中対立と反比例し)の機運の中で、こっそり発表された印象が強いです。

中国という多様な側面を持ち、日本との利害関係も複雑な対象を報告書にまとめることは、防衛研究所のような公的研究機関でないと難しいと思います。

企業や財団系のシンクタンクが専門家を集めてレポートをまとめようとしても、個性豊かな断片レポートの寄せ集めになりがちですが、緩やかながらでも組織的統制がある防研のような組織は、全体んバランスや視点を整えることが可能かと思います

企業や財団系のシンクタンクが専門家を集めてレポートをまとめようとしても、個性豊かな断片レポートの寄せ集めになりがちですが、緩やかながらでも組織的統制がある防研のような組織は、全体んバランスや視点を整えることが可能かと思いますもちろん、防衛省という看板を背負っている関係上、「角」がとれた表現に納まっている部分もありますが、日本語で読める得難い資料ですのでご活用ください

注:まんぐーすは防衛研究所の関係者ではありません。誤解されている方がいるようですが・・・

防衛研究所の同レポート紹介webサイト

→http://www.nids.mod.go.jp/publication/chinareport/index.html

過去の「中国安全保障レポート」紹介記事

1回:中国全般→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-05-19

2回:中国海軍→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2012-02-17-1

3回:軍は党の統制下か?→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2012-12-23-1

4回:中国の危機管理→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-02-01

5回:非伝統的軍事分野→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-04-22

6回:PLA活動範囲拡大→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-03-09

7回:中台関係→サボって取り上げてません

8回:米中関係→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-03-03-2

米国防省「中国の軍事力」レポート関連記事

「2018年版」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-08-18

「2016年版」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-05-15

「2015年版」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-06-17

「2014年版」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-06-06

「2013年版」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2013-05-08

「2012年版」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2012-05-19

「2011年版」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-08-25-1

防衛研究所が4年かけ取り組んだ大規模研究プロジェクト

全12章の大作:「フォークランド戦争史」

→http://www.nids.mod.go.jp/publication/falkland/index.html

中国の空母キラーDF-26発射映像公開も・・・ [中国要人・軍事]

米海軍が今年初の航海の自由作戦開始日にぶつけ

でも依然として移動目標攻撃能力を証明には・・・

1月24日、中国のTY局(中国中央電視台)が「米空母キラー」とか「グアムキラー」と呼ばれる中距離弾道ミサイルDF-26の発射訓練映像を放送し、今年初めての「航行の自由作戦」で米海軍がイージス艦(USS McCampbell)が台湾海峡を通過したタイミングにぶつけてきました

1月24日、中国のTY局(中国中央電視台)が「米空母キラー」とか「グアムキラー」と呼ばれる中距離弾道ミサイルDF-26の発射訓練映像を放送し、今年初めての「航行の自由作戦」で米海軍がイージス艦(USS McCampbell)が台湾海峡を通過したタイミングにぶつけてきました

ちなみにDF-26が今回の試験発射実施を命じられたのは、1月7日に同イージス艦が南シナ海のParacel Islands(西沙諸島)近傍を通過して今年初めての「航行の自由作戦」を開始した事を受けてのことだと報じられています

映像で射程5740㎞(3570nm)と紹介されているDF-26は、第2列島線上のグアム島米軍基地を攻撃できる中距離弾道ミサイルとして、今話題の米国のINF全廃条約からの脱退を後押ししたインパクトある兵器ですが、2015年9月の「抗日戦争勝利70周年記念パレード」で「ASBM:対艦弾道ミサイル」と場内アナウンスされ、世界の専門家を仰天させた兵器でもあります

対艦弾道ミサイル(空母キラー)としては、射程約2000㎞のDF-21D型が中国ウォッチャーの関心を集めていた当時でしたから、その射程の2倍以上で、かつ移動目標である艦艇を攻撃可能との場内アナウンスに、西側専門家は口を「あんぐり」状態でした

対艦弾道ミサイル(空母キラー)としては、射程約2000㎞のDF-21D型が中国ウォッチャーの関心を集めていた当時でしたから、その射程の2倍以上で、かつ移動目標である艦艇を攻撃可能との場内アナウンスに、西側専門家は口を「あんぐり」状態でした

そのDF-26を中国国防省は、2018年4月に部隊配備したと発表していますが、DF-21Cと共に、未だに海上の移動目標攻撃に成功した試験や事件は確認されておらず、また中国の海上移動目標情報の収集能力やリアルタイム共有能力に疑問を持つ西側専門家の間には、「空母キラー」は誇大広告と指摘する者も少なくありません

今回公開された映像で、ミサイル上部に4枚のフィンが装着されている様子が映し出され、大気圏再突入後の終末段階でミサイルの軌道修正能力をアピールしているようにも見え、またこの映像公開を報じる中国国営英字紙「環球時報」も、「この試験映像で西側の疑念を払しょくした」と書いているようですが、疑念が晴れたわけではありません

ただ、DF-21DもDF-26も、部隊配備が完了して作戦投入可能だと中国が主張すれば、米海軍が虎の子の空母(搭載アセットを含め2兆円以上の価値)を、安易に射程内で活動させるかと言えばそれも疑問ですから、厄介な兵器であることには間違いありません

ただ、DF-21DもDF-26も、部隊配備が完了して作戦投入可能だと中国が主張すれば、米海軍が虎の子の空母(搭載アセットを含め2兆円以上の価値)を、安易に射程内で活動させるかと言えばそれも疑問ですから、厄介な兵器であることには間違いありません

以下では、1月24日に公開された約50秒の映像をご紹介いたします

South China Morning Postの映像

DF-26の特徴

●固体燃料式で、命令を受けて直ちに発射可能

●車両搭載型の移動式発射機から発射可能(映像あり)

ASBM関連の記事

「対艦弾道ミサイルは脅威か?」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2013-12-02

「DF-26も対艦能力ありと公言」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-09-04

「米海軍:空母の重要性は不変「」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-08-14

「空母をどう位置づけるか?」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-02-22

でも依然として移動目標攻撃能力を証明には・・・

1月24日、中国のTY局(中国中央電視台)が「米空母キラー」とか「グアムキラー」と呼ばれる中距離弾道ミサイルDF-26の発射訓練映像を放送し、今年初めての「航行の自由作戦」で米海軍がイージス艦(USS McCampbell)が台湾海峡を通過したタイミングにぶつけてきました

1月24日、中国のTY局(中国中央電視台)が「米空母キラー」とか「グアムキラー」と呼ばれる中距離弾道ミサイルDF-26の発射訓練映像を放送し、今年初めての「航行の自由作戦」で米海軍がイージス艦(USS McCampbell)が台湾海峡を通過したタイミングにぶつけてきましたちなみにDF-26が今回の試験発射実施を命じられたのは、1月7日に同イージス艦が南シナ海のParacel Islands(西沙諸島)近傍を通過して今年初めての「航行の自由作戦」を開始した事を受けてのことだと報じられています

映像で射程5740㎞(3570nm)と紹介されているDF-26は、第2列島線上のグアム島米軍基地を攻撃できる中距離弾道ミサイルとして、今話題の米国のINF全廃条約からの脱退を後押ししたインパクトある兵器ですが、2015年9月の「抗日戦争勝利70周年記念パレード」で「ASBM:対艦弾道ミサイル」と場内アナウンスされ、世界の専門家を仰天させた兵器でもあります

対艦弾道ミサイル(空母キラー)としては、射程約2000㎞のDF-21D型が中国ウォッチャーの関心を集めていた当時でしたから、その射程の2倍以上で、かつ移動目標である艦艇を攻撃可能との場内アナウンスに、西側専門家は口を「あんぐり」状態でした

対艦弾道ミサイル(空母キラー)としては、射程約2000㎞のDF-21D型が中国ウォッチャーの関心を集めていた当時でしたから、その射程の2倍以上で、かつ移動目標である艦艇を攻撃可能との場内アナウンスに、西側専門家は口を「あんぐり」状態でしたそのDF-26を中国国防省は、2018年4月に部隊配備したと発表していますが、DF-21Cと共に、未だに海上の移動目標攻撃に成功した試験や事件は確認されておらず、また中国の海上移動目標情報の収集能力やリアルタイム共有能力に疑問を持つ西側専門家の間には、「空母キラー」は誇大広告と指摘する者も少なくありません

今回公開された映像で、ミサイル上部に4枚のフィンが装着されている様子が映し出され、大気圏再突入後の終末段階でミサイルの軌道修正能力をアピールしているようにも見え、またこの映像公開を報じる中国国営英字紙「環球時報」も、「この試験映像で西側の疑念を払しょくした」と書いているようですが、疑念が晴れたわけではありません

ただ、DF-21DもDF-26も、部隊配備が完了して作戦投入可能だと中国が主張すれば、米海軍が虎の子の空母(搭載アセットを含め2兆円以上の価値)を、安易に射程内で活動させるかと言えばそれも疑問ですから、厄介な兵器であることには間違いありません

ただ、DF-21DもDF-26も、部隊配備が完了して作戦投入可能だと中国が主張すれば、米海軍が虎の子の空母(搭載アセットを含め2兆円以上の価値)を、安易に射程内で活動させるかと言えばそれも疑問ですから、厄介な兵器であることには間違いありません以下では、1月24日に公開された約50秒の映像をご紹介いたします

South China Morning Postの映像

DF-26の特徴

●固体燃料式で、命令を受けて直ちに発射可能

●車両搭載型の移動式発射機から発射可能(映像あり)

ASBM関連の記事

「対艦弾道ミサイルは脅威か?」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2013-12-02

「DF-26も対艦能力ありと公言」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-09-04

「米海軍:空母の重要性は不変「」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-08-14

「空母をどう位置づけるか?」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-02-22

中国が相次ぎ新型SLBMやSAMを試験し成功!? [中国要人・軍事]

ヒッソリと、したたかに・・・

ロシアは派手に超超音速兵器「アヴァンガールト」発射試験成功を報じるも

日本がクリスマス連休と連休明けの株価暴落で「あんぐり」している間に、中国軍が新型SLBMやSAMを試験し成功したとの大きなニュースが2つヒッソリ報じられていますので、年末年始休暇に入る前に気を引き締める意味でご紹介しておきます

日本がクリスマス連休と連休明けの株価暴落で「あんぐり」している間に、中国軍が新型SLBMやSAMを試験し成功したとの大きなニュースが2つヒッソリ報じられていますので、年末年始休暇に入る前に気を引き締める意味でご紹介しておきます

特に米本土全てを射程に収める能力を持つと言われるSLBM「巨浪JL-3」の試験成功が真実であれば、南シナ海の人工島建設とと軍備強化による「聖域化」とあいまって、世界の核抑止観に大きな影響を与える事象ですので、尖閣諸島まで射程に入りそうな長射程SAM(S-400)の話題と共に、断片的ですがご紹介しておきます

対中国の関税で米中関係が微妙な時には「おとなしい気配」を見せおき、トランプ大統領が内政で足を取られていると見るや否や「したたかに前進」を図るその姿勢に感服するほかありませんが、S-400もトランプ大統領が報復制裁を繰り出したほどインパクトがある兵器ですので、今後の両国関係にも注目です

中国が露製長射程SAMS-400試射に成功

25日付読売新聞

●タス通信は軍事外交筋の話として、中国軍が12月上旬、ロシア製の最新防空ミサイルシステムS-400の試射を実施し成功したと報じた。中国紙・環球時報も25日、露メディアを引用しながら中国国内の発射場で試射が行われたと伝えた。

●タス通信は軍事外交筋の話として、中国軍が12月上旬、ロシア製の最新防空ミサイルシステムS-400の試射を実施し成功したと報じた。中国紙・環球時報も25日、露メディアを引用しながら中国国内の発射場で試射が行われたと伝えた。

●タス通信によると、試射では、約250㎞離れた地点から毎秒約3kmで飛行する弾道ミサイルを撃ち落としたという。環球時報はロシアの専門家の話として、S-400が将来の台湾海峡での武力衝突発生時に「重要な役割を果たす」と伝えた。

●S-400は、巡航ミサイルなど同時に36個標的を狙うことが可能とされ、最大射程約400㎞だが、今回の試射では、射程が短いタイプとされる「48N6E」が使われた。

●中国本土から400㎞圏には台湾や、沖縄県・尖閣諸島周辺が含まれる。環球時報は露メディアを引用し、射程約400㎞の「40N6」は露軍が配備を終えたばかりで、中国軍が露側から調達したかは不明と報じている。

●なお、中国のS-400調達に絡み、トランプ米政権は今年9月、対ロシア制裁強化法に基づき、調達を担当した中国軍の「装備発展部」とそのトップに経済制裁を発動し、中国が猛反発していた。

中国が米全土が射程の新型SLBM(JL-3)試験に成功!?

22日付毎日新聞

●中国が新型の潜水艦発射弾道ミサイル(SLBM)「巨浪3:JL-3」の発射実験を11月下旬に渤海で実施し、成功した模様だ。軍事筋の情報として香港や米のメディアが報じた。

●中国が新型の潜水艦発射弾道ミサイル(SLBM)「巨浪3:JL-3」の発射実験を11月下旬に渤海で実施し、成功した模様だ。軍事筋の情報として香港や米のメディアが報じた。

●報道によると、JL-3は核弾頭10個を搭載可能。射程は現配備済のJL-2の7000㎞から大幅に延びて9000-14000㎞前後と推定されている。中国近海から発射しても米本土のほぼ全域を射程に収めるため、米国の脅威になりそうだ。

●JL-3は最新鋭の大陸間弾道ミサイル(ICBM)「東風41:DF-41」を基に開発されたとみられている。2020年代の実戦配備を目指しているとされる。中国は「核先制不使用」を主張しているが、米国内の一部には主張が「あいまい」との懸念がある。

●中国はSLBMの開発と並行して潜水艦の整備も進めている。今年8月に公表された米国防総省の年次報告によると、中国は2020年初めに24基のJL-3を搭載できる新型原潜096型の建造を始める見通しだ。

●中国はSLBMの開発と並行して潜水艦の整備も進めている。今年8月に公表された米国防総省の年次報告によると、中国は2020年初めに24基のJL-3を搭載できる新型原潜096型の建造を始める見通しだ。

●中国は発射実験成功を公式に認めていないが、海事当局が同時期に遼寧省大連沖に軍事演習の目的で飛行禁止区域を設定していたほか、中国のネット上で関連記事が削除されていないことからも信頼性は高いとみられる。

////////////////////////////////////////////

しみじみと世界の激動を感じます。

中国軍事カテゴリー記事190本

→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/archive/c2300801487-1

ロシアは派手に超超音速兵器「アヴァンガールト」発射試験成功を報じるも

日本がクリスマス連休と連休明けの株価暴落で「あんぐり」している間に、中国軍が新型SLBMやSAMを試験し成功したとの大きなニュースが2つヒッソリ報じられていますので、年末年始休暇に入る前に気を引き締める意味でご紹介しておきます

日本がクリスマス連休と連休明けの株価暴落で「あんぐり」している間に、中国軍が新型SLBMやSAMを試験し成功したとの大きなニュースが2つヒッソリ報じられていますので、年末年始休暇に入る前に気を引き締める意味でご紹介しておきます 特に米本土全てを射程に収める能力を持つと言われるSLBM「巨浪JL-3」の試験成功が真実であれば、南シナ海の人工島建設とと軍備強化による「聖域化」とあいまって、世界の核抑止観に大きな影響を与える事象ですので、尖閣諸島まで射程に入りそうな長射程SAM(S-400)の話題と共に、断片的ですがご紹介しておきます

対中国の関税で米中関係が微妙な時には「おとなしい気配」を見せおき、トランプ大統領が内政で足を取られていると見るや否や「したたかに前進」を図るその姿勢に感服するほかありませんが、S-400もトランプ大統領が報復制裁を繰り出したほどインパクトがある兵器ですので、今後の両国関係にも注目です

中国が露製長射程SAMS-400試射に成功

25日付読売新聞

●タス通信は軍事外交筋の話として、中国軍が12月上旬、ロシア製の最新防空ミサイルシステムS-400の試射を実施し成功したと報じた。中国紙・環球時報も25日、露メディアを引用しながら中国国内の発射場で試射が行われたと伝えた。

●タス通信は軍事外交筋の話として、中国軍が12月上旬、ロシア製の最新防空ミサイルシステムS-400の試射を実施し成功したと報じた。中国紙・環球時報も25日、露メディアを引用しながら中国国内の発射場で試射が行われたと伝えた。 ●タス通信によると、試射では、約250㎞離れた地点から毎秒約3kmで飛行する弾道ミサイルを撃ち落としたという。環球時報はロシアの専門家の話として、S-400が将来の台湾海峡での武力衝突発生時に「重要な役割を果たす」と伝えた。

●S-400は、巡航ミサイルなど同時に36個標的を狙うことが可能とされ、最大射程約400㎞だが、今回の試射では、射程が短いタイプとされる「48N6E」が使われた。

●中国本土から400㎞圏には台湾や、沖縄県・尖閣諸島周辺が含まれる。環球時報は露メディアを引用し、射程約400㎞の「40N6」は露軍が配備を終えたばかりで、中国軍が露側から調達したかは不明と報じている。

●なお、中国のS-400調達に絡み、トランプ米政権は今年9月、対ロシア制裁強化法に基づき、調達を担当した中国軍の「装備発展部」とそのトップに経済制裁を発動し、中国が猛反発していた。

中国が米全土が射程の新型SLBM(JL-3)試験に成功!?

22日付毎日新聞

●中国が新型の潜水艦発射弾道ミサイル(SLBM)「巨浪3:JL-3」の発射実験を11月下旬に渤海で実施し、成功した模様だ。軍事筋の情報として香港や米のメディアが報じた。

●中国が新型の潜水艦発射弾道ミサイル(SLBM)「巨浪3:JL-3」の発射実験を11月下旬に渤海で実施し、成功した模様だ。軍事筋の情報として香港や米のメディアが報じた。 ●報道によると、JL-3は核弾頭10個を搭載可能。射程は現配備済のJL-2の7000㎞から大幅に延びて9000-14000㎞前後と推定されている。中国近海から発射しても米本土のほぼ全域を射程に収めるため、米国の脅威になりそうだ。

●JL-3は最新鋭の大陸間弾道ミサイル(ICBM)「東風41:DF-41」を基に開発されたとみられている。2020年代の実戦配備を目指しているとされる。中国は「核先制不使用」を主張しているが、米国内の一部には主張が「あいまい」との懸念がある。

●中国はSLBMの開発と並行して潜水艦の整備も進めている。今年8月に公表された米国防総省の年次報告によると、中国は2020年初めに24基のJL-3を搭載できる新型原潜096型の建造を始める見通しだ。

●中国はSLBMの開発と並行して潜水艦の整備も進めている。今年8月に公表された米国防総省の年次報告によると、中国は2020年初めに24基のJL-3を搭載できる新型原潜096型の建造を始める見通しだ。 ●中国は発射実験成功を公式に認めていないが、海事当局が同時期に遼寧省大連沖に軍事演習の目的で飛行禁止区域を設定していたほか、中国のネット上で関連記事が削除されていないことからも信頼性は高いとみられる。

////////////////////////////////////////////

しみじみと世界の激動を感じます。

中国軍事カテゴリー記事190本

→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/archive/c2300801487-1

RANDが中国空軍戦力に新たな視点でアプローチ [中国要人・軍事]

11月28日、RAND研究所の「Project Air Force team」が、中国空軍の戦力・組織・ドクトリン造成において米空軍を模倣する分野や程度を分析し、そこから見えてくる中国空軍の傾向から、中国空軍や中国軍の対米軍戦略などが見えてくるのでは・・・との報告書を発表しました

11月28日、RAND研究所の「Project Air Force team」が、中国空軍の戦力・組織・ドクトリン造成において米空軍を模倣する分野や程度を分析し、そこから見えてくる中国空軍の傾向から、中国空軍や中国軍の対米軍戦略などが見えてくるのでは・・・との報告書を発表しました この報告書は、既に2017年9月には(調査を依頼した)米空軍に報告されているとのことですが、何らかの理由で、今になって「Defeat, Not Merely Compete: China’s View of Its Military Aerospace Goals and Requirements in Relation to the United States」とのタイトルで公開されることになりました

全てを読んでおらず、同報告書のサマリーや紹介記事を見ての感想は、なかなか観念的で想像力をたくましくしないと理解が難しいですが、珍しい(当たり前とも言えますが)視点ですのでとりあえずご参考まで取り上げます

体系的にご紹介する気力に欠ける(能力もですが・・・)ので、結論を構成するであろうセンテンスを、ピックアップして取り上げます

29日付AirForceTimes等によれば

●中国空軍や航空戦力は、技術的に、また戦略的に、米軍の能力やドクトリンを模倣したものが多いが、重要なことは、米国が中国との武力紛争に至ることを抑止するために、特定の能力を十二分な数量確保する傾向があることである

●中国空軍や航空戦力は、技術的に、また戦略的に、米軍の能力やドクトリンを模倣したものが多いが、重要なことは、米国が中国との武力紛争に至ることを抑止するために、特定の能力を十二分な数量確保する傾向があることである ●中国軍は実際の戦闘行為でよりも、抑止により戦わずして相手を抑え込むことを大いに好む。この意味において、中国にとって軍事力競争は、実戦なしに米国を破ることだとみなすことが出来る

●模倣コピーすることと自力開発することの両方があるが、低コストで迅速にコピーしたり導入することが一般的には中国軍では好まれる

●中国には5軍があるが、中国空軍の構成や技術革新追及方向は、可能性がある米国との衝突を見据えたものとなっている(注:後で陸軍は違う・・との記述がある)

●中国航空戦力の増強の動機は、米国の侵攻を抑止し、必要時には高列度紛争で米国を撃破することにある。

●また中国のパワープロジェクション能力は、精密誘導弾道ミサイル、巡航ミサイルで、これらが濃密な地対空ミサイルSAMと戦闘機で補完されている

●中国軍は、諸外国の軍事技術、組織設計、作戦コンセプトを、中国軍にフィットする場合は、自力開発する能力がないわけではない場合でもにコピーする傾向がある。

●中国軍は、諸外国の軍事技術、組織設計、作戦コンセプトを、中国軍にフィットする場合は、自力開発する能力がないわけではない場合でもにコピーする傾向がある。 ●2014年に当時の米空軍参謀総長が、航空、宇宙、サイバー空間のエアパワーを融合する事が任務達成に必要だと訴えたが、中国軍はこれを模倣し、ISR、戦術戦略空輸、及び攻撃アセットに応用したようである

●報告書は米空軍に対し、これらでの分野での中国軍の変化や進展と、宇宙や衛星の変化をモニターするように推奨している

●加えて報告書は米空軍に、中国軍のドクトリン、組織、訓練、人的戦力、兵たん、調達、施設への投資や変化の程度に注目するよう求めている

装備分野別の物まね度と考察

●装備の分野別で類似性をみると、中国空軍戦闘機であるJ-20やJ-31と、米空軍F-22やF-35との類似程度の高さが最高レベルであるが、一方で爆撃機や精密誘導攻撃装備に関しては類似度は低い

●装備の分野別で類似性をみると、中国空軍戦闘機であるJ-20やJ-31と、米空軍F-22やF-35との類似程度の高さが最高レベルであるが、一方で爆撃機や精密誘導攻撃装備に関しては類似度は低い ●中国軍の対地支援CAS(close-air support)は限定的であり米軍との類似性も低いが、これは米国と想定される紛争が、南シナ海等での海空軍によるものだと中国側が考えている可能性を示唆し、同時に中国側が中国本土での空対地戦闘の必要性を想定していないと解釈でき、ドクトリン上の弱点ともとらえることが出来る

●逆に中国側は、米国による衛星利用ターゲティングへの依存を弱点ととらえ、自身は衛星によるBMD早期警戒には注力せず、宇宙の経済的利用やソフトパワー活用に加え、宇宙アセット拒否能力の獲得増強に力を入れている

●最近中国空軍が力を入れている分野に空輸と空中給油があるが、ほんの数年前までは遠距離への戦力投射能力の必要性がなかったものの、中国がアフリカへの投資や役割拡大を図る中で変化が起きたとも考えられる

●これらの中国観察は、あくまで公開情報を基に行われたもので、どの国もそうであるように、全ての軍事努力が公になることはないので注意する必要がある。

●これらの中国観察は、あくまで公開情報を基に行われたもので、どの国もそうであるように、全ての軍事努力が公になることはないので注意する必要がある。 ●それでも、平時の中国軍の動きから、米国のどの利害域を攻撃目標としているかを察知する必要がある。また中国軍に関するこのような知見は、平時における軍事交流での接触で、中国側が求める情報を入手することを防止するために有用である

//////////////////////////////////////////////

読み返しても哲学的な感じのする表現が続くので疲れますし、当たり前のような気もするのですが、中国が注力していない部分に注目するのは面白いと思います。

例えば、CASとか衛星による弾道ミサイル警戒とか・・・

最近RANDは活発ですね・・・。御用シンクタンクだからでしょうか? 米軍からの委託契約で定期的に仕事が入るが、トランプ政権に振り回される民間シンクタンクは、腰を据えて研究に取り組めないのでしょうか???

RANDの関連webページ

→https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2588.html

RAND関連

「朝鮮半島統一のためには」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-11-03-1

「必要な米空軍戦力量は」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-09-02

「中国の核抑止の変化」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-03-19

「台湾よ戦闘機を減らせ」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-04-07

「女性特殊部隊兵士の重要性」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-03-28

「RAND:米中軍を10分野で比較」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-09-18

中国航空ショーでのJ-20を評価する [中国要人・軍事]

6日から開催された「Zhuhai air show:第13回中国国際航空宇宙博覧会」で、中国空軍の戦闘機が相次いてデモ飛行を行い、その様子をスラストベクター付きの中国国産エンジンや機体のステルス処理と絡めて7日付Defense-Newsが取り上げていますので、マニアの皆様向けには情報不足ですがご紹介いたします。

6日から開催された「Zhuhai air show:第13回中国国際航空宇宙博覧会」で、中国空軍の戦闘機が相次いてデモ飛行を行い、その様子をスラストベクター付きの中国国産エンジンや機体のステルス処理と絡めて7日付Defense-Newsが取り上げていますので、マニアの皆様向けには情報不足ですがご紹介いたします。 記事が取り上げているのは、中国初のステルス戦闘機?と言われる「J-20」と、イスラエルのラビ戦闘機の技術者を招いて中国国産機として開発したといわれる「J-10」戦闘機が、スラストベクター付き国産エンジンWS-10B3を初めてのテスト搭載した飛行で、J-20にこの国産エンジンが搭載される可能性を記事が探っています。

読者の皆さんであれば既にお感じでしょうが、米国の次世代制空機PCA検討では、制空機の脅威であるAAMやSAM能力が飛躍的に高まり、多少制空機側の機動性や旋回性能が高まっても脅威から逃れられない・・・との見積もりもあるようですから、何のための「スラストベクターか?」との根本的な疑問がありますが、中国軍需産業の状況を見る機会ですので取り上げます

7日付Defense-News記事によれば

●6日から11日まで広東省珠海で開催された同航空宇宙ショーで、J-10Bがスラストベクター付きの国産エンジンWS-10B3を搭載してデモ飛行を行い、その優れた機動性や低速での着陸を披露した

●6日から11日まで広東省珠海で開催された同航空宇宙ショーで、J-10Bがスラストベクター付きの国産エンジンWS-10B3を搭載してデモ飛行を行い、その優れた機動性や低速での着陸を披露した ●特別なエンジンを搭載したこの機体が確認されたのは、今年初めにCAC工場で目撃されて以来である

●英国の専門家は、同エンジンを搭載したJ-10Bの機動性は、明らかに空力特性から得られるもの以上を示していた、と所見を述べている

●一方で同専門家は、大部分の西側空軍は既に、最新の格闘戦用のミサイルの機動性進歩を見据え、エンジンにスラストベクター機能を付加することによる重量増、機構の複雑化(整備性低下)、コストアップ等を総合的に勘案し、スラストベクター開発を終了していると付け加えた

●しかしながら中国では、J-20前方にあるカナード翼を補うため、スラストベクター付きエンジンを搭載するオプションがあるともいわれている。またカナード翼がJ-20にとって重要な前方からのステルス性を阻害するため、カナード翼を取り除くためにスラストベクターエンジンが必要だとの見方もある

●また同専門家は、現在のJ-20のエンジン(ロシア製AL-31)より、WS-10B3の方がステルス性が高そうだ、とも分析している

●J-20開発のチーフエンジニアは、(J-20への同エンジン搭載に関する)中国メディアからの質問に対し、はぐらかすように「まだ試してみてもないことが分かるはずがない」と述べるにとどまった

●J-20開発のチーフエンジニアは、(J-20への同エンジン搭載に関する)中国メディアからの質問に対し、はぐらかすように「まだ試してみてもないことが分かるはずがない」と述べるにとどまった ●しかし実際には、同エンジン搭載のJ-20が既に飛行を行い、スラストベクター型の同エンジンでも試験を行っているとのうわさが広まっている

●エンジン以外でJ-20が注目を集めたのは(高解像度写真で)、中国空軍が既に運用している低ペース生産モデルで、「急速な質の改善」が確認できたことである。例えば、以前と比較して、機体表面のステルス処理や機体全体の端末処理(mold-line)が進歩していることである

●ただ英国の専門家はこれに関しても、F-22やF-35レベルの電波反射率低減を確保するまでには、まだかなりの道のりがあると指摘している

●例えば、引き続き、機体に多くの外装アタッチメントが確認でき、また光学ターゲティングシステムやエンジンノズルもステルス性に配慮が見られないと評価している

●なお、J-20は今回も地上での機体展示はなく、4機が近傍の空軍基地から飛来して飛行姿を見せたのみであった

///////////////////////////////////////////////////////

中国製の兵器のすべてがそうではないでしょうが、J-20への評価は厳しいようです。

でも、しっかりと飛行でき、それなりのステルス性を持ち、対地攻撃用の長射程ミサイルを搭載できれば、十二分に脅威です。

でも、しっかりと飛行でき、それなりのステルス性を持ち、対地攻撃用の長射程ミサイルを搭載できれば、十二分に脅威です。 2代前の航空自衛隊のトップ(戦闘機パイロット)が、数年前に、「次の戦闘機に求める性能等は?」と問われ、「スラストベクターなど・・」と答えて笑いものになったのは記憶に新しいところですが、そのころ西側諸国には既に、同機能を重要だと考えている人はいなかったということです。そんなレベルなんです・・・

これまでのJ-20経緯を簡単に整理すると

---2011年に初飛行

---2016年11月、Zhuhai航空ショーで初公開

---2017年7月、人民解放軍90周年記念日に軍事パレード初参加

---2017年11月、中国空軍演習「Red Sword 2017」で重要な任務を果たす

---2018年2月、中国空軍報道官が「戦闘任務に入った」発言

J-20関連の記事

「報道官が戦闘能力発言」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-02-17-1

「中国国防省が運用開始と」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-09-30-1

「中国報道:J-20が運用開始?」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-03-14

「大局を見誤るな:J-20初公開に思う」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-11-02

米空軍の次世代制空機検討PCA

「秋には戦闘機ロードマップ」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-04-22

「PCA検討状況」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-07-12

「次期制空機検討は2017年が山!?」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-11-12

「次世代制空機PCAの検討」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-08-30

「航続距離や搭載量が重要」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-04-08

「CSBAの将来制空機レポート」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-04-15-2

「NG社の第6世代機論点」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-01-17

「F-35にアムラーム追加搭載検討」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-03-28

中国新型ステルス爆撃機H-20初飛行間近? [中国要人・軍事]

様々な想像図が乱れ飛ぶ中・・・

11日付Defense-Newsが、中国国営紙の英語版「Global Times:環球時報」や8月に中国中央TVで放映されたドキュメンタリー番組を引用しつつ、中国空軍が開発を進めている新型長距離ステル戦略爆撃を紹介し、間もなく初飛行もあり得ると報じています

11日付Defense-Newsが、中国国営紙の英語版「Global Times:環球時報」や8月に中国中央TVで放映されたドキュメンタリー番組を引用しつつ、中国空軍が開発を進めている新型長距離ステル戦略爆撃を紹介し、間もなく初飛行もあり得ると報じています

8月のTV番組で初めて「H-20」との名称が明らかになった新型戦略爆撃機は、2016年にMa Xiaotian中国空軍司令官が初めて公式に開発計画を認めたものですが、米国の専門家は1990年代後半から2000年頃から開発は始まっていたと考えているようです

「H-20」で検索してみると、それはもう様々な想像図がネット上に出回っていることがわかりますが、米国の専門家と言われる人も、米軍のB-2爆撃機タイプからB-1爆撃機がステルス形状になったようなタイプまで、様々なイメージを膨らませているようです

「H-20」で検索してみると、それはもう様々な想像図がネット上に出回っていることがわかりますが、米国の専門家と言われる人も、米軍のB-2爆撃機タイプからB-1爆撃機がステルス形状になったようなタイプまで、様々なイメージを膨らませているようです

結局現時点でもよくわからない・・・状態の様ですが、衛星による偵察活動が一般的な現代に、その姿が謎な新型兵器が存在可能なのか・・・とも思いますが・・久々に中国軍新型爆撃機を取り上げます

11日付Defense-News記事によれば

●中国国営紙の英語版「Global Times:環球時報」は、TVドキュメンタリー出演の専門家の発言を紹介し、細部については言及していないが、「H-20新型戦略爆撃機が飛躍的な進歩を遂げつつ行われている」と報じている。

●中国国営紙の英語版「Global Times:環球時報」は、TVドキュメンタリー出演の専門家の発言を紹介し、細部については言及していないが、「H-20新型戦略爆撃機が飛躍的な進歩を遂げつつ行われている」と報じている。

●そして同紙は、H-20の初飛行が間もなく行われるとの中国軍事専門家の発言も紹介している

●一方で中国軍航空戦力を研究しているAndreas Rupprecht氏は、最近の研究報告書の中で、中国軍の航空機開発サイクルからすると、2020年はじめに「H-20」の初飛行が行われるだろうと予想している

●「H-20」爆撃機は「Xi’an Aircraft Company」によって開発され、ステルス形状の「flying-wing design」だとも言われている

●別の報道では、中国軍幹部が、新型爆撃機は空中給油なしで約10トンの弾薬を搭載して第2列島線を超える攻撃能力を持つと発言したと伝えられており、この新爆撃機がハワイを巡航ミサイルの射程距離に収めることができるものと推定されている

●別の報道では、中国軍幹部が、新型爆撃機は空中給油なしで約10トンの弾薬を搭載して第2列島線を超える攻撃能力を持つと発言したと伝えられており、この新爆撃機がハワイを巡航ミサイルの射程距離に収めることができるものと推定されている

●仮にH-20が中国空軍に導入されれば、旧ソ連が開発したTU-16爆撃機のエンジンやアビオニクスを最新式に交換し、長射程巡航ミサイルを装備したH-6K爆撃機(中国海軍が運用)を補完する形に当面はなるだろう

///////////////////////////////////////////////////////////

本当に種々のイメージ図のようなH-20爆撃機が飛行を開始したら、旧式のシルエットのH-6Kの何倍も何十倍も周辺国の恐怖感が増すでしょう。イメージ図を見てそのインパクトの大きさをしみじみ感じました

空母遼寧も、SU-27戦闘機も目にしてきましたが、B-2爆撃機のようなステルス爆撃機が登場したら、ちょっと焦りますねぇ・・・正直な印象として・・・

2016年9月中国空軍トップが新型爆撃機開発を表明

→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-09-07

関連の記事

「イメージ映像:中国軍島嶼占領」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-09-06

「仰天:DF-26も空母キラー?」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-09-04

「驚異の対艦ミサイルYJ-18」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-10-30

「10分野で米軍と中国軍を比較」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-09-18

「大幅改良J-20が初飛行」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-03-20

11日付Defense-Newsが、中国国営紙の英語版「Global Times:環球時報」や8月に中国中央TVで放映されたドキュメンタリー番組を引用しつつ、中国空軍が開発を進めている新型長距離ステル戦略爆撃を紹介し、間もなく初飛行もあり得ると報じています

11日付Defense-Newsが、中国国営紙の英語版「Global Times:環球時報」や8月に中国中央TVで放映されたドキュメンタリー番組を引用しつつ、中国空軍が開発を進めている新型長距離ステル戦略爆撃を紹介し、間もなく初飛行もあり得ると報じています8月のTV番組で初めて「H-20」との名称が明らかになった新型戦略爆撃機は、2016年にMa Xiaotian中国空軍司令官が初めて公式に開発計画を認めたものですが、米国の専門家は1990年代後半から2000年頃から開発は始まっていたと考えているようです

「H-20」で検索してみると、それはもう様々な想像図がネット上に出回っていることがわかりますが、米国の専門家と言われる人も、米軍のB-2爆撃機タイプからB-1爆撃機がステルス形状になったようなタイプまで、様々なイメージを膨らませているようです

「H-20」で検索してみると、それはもう様々な想像図がネット上に出回っていることがわかりますが、米国の専門家と言われる人も、米軍のB-2爆撃機タイプからB-1爆撃機がステルス形状になったようなタイプまで、様々なイメージを膨らませているようです結局現時点でもよくわからない・・・状態の様ですが、衛星による偵察活動が一般的な現代に、その姿が謎な新型兵器が存在可能なのか・・・とも思いますが・・久々に中国軍新型爆撃機を取り上げます

11日付Defense-News記事によれば

●中国国営紙の英語版「Global Times:環球時報」は、TVドキュメンタリー出演の専門家の発言を紹介し、細部については言及していないが、「H-20新型戦略爆撃機が飛躍的な進歩を遂げつつ行われている」と報じている。

●中国国営紙の英語版「Global Times:環球時報」は、TVドキュメンタリー出演の専門家の発言を紹介し、細部については言及していないが、「H-20新型戦略爆撃機が飛躍的な進歩を遂げつつ行われている」と報じている。●そして同紙は、H-20の初飛行が間もなく行われるとの中国軍事専門家の発言も紹介している

●一方で中国軍航空戦力を研究しているAndreas Rupprecht氏は、最近の研究報告書の中で、中国軍の航空機開発サイクルからすると、2020年はじめに「H-20」の初飛行が行われるだろうと予想している

●「H-20」爆撃機は「Xi’an Aircraft Company」によって開発され、ステルス形状の「flying-wing design」だとも言われている

●別の報道では、中国軍幹部が、新型爆撃機は空中給油なしで約10トンの弾薬を搭載して第2列島線を超える攻撃能力を持つと発言したと伝えられており、この新爆撃機がハワイを巡航ミサイルの射程距離に収めることができるものと推定されている

●別の報道では、中国軍幹部が、新型爆撃機は空中給油なしで約10トンの弾薬を搭載して第2列島線を超える攻撃能力を持つと発言したと伝えられており、この新爆撃機がハワイを巡航ミサイルの射程距離に収めることができるものと推定されている●仮にH-20が中国空軍に導入されれば、旧ソ連が開発したTU-16爆撃機のエンジンやアビオニクスを最新式に交換し、長射程巡航ミサイルを装備したH-6K爆撃機(中国海軍が運用)を補完する形に当面はなるだろう

///////////////////////////////////////////////////////////

本当に種々のイメージ図のようなH-20爆撃機が飛行を開始したら、旧式のシルエットのH-6Kの何倍も何十倍も周辺国の恐怖感が増すでしょう。イメージ図を見てそのインパクトの大きさをしみじみ感じました

空母遼寧も、SU-27戦闘機も目にしてきましたが、B-2爆撃機のようなステルス爆撃機が登場したら、ちょっと焦りますねぇ・・・正直な印象として・・・

2016年9月中国空軍トップが新型爆撃機開発を表明

→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-09-07

関連の記事

「イメージ映像:中国軍島嶼占領」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-09-06

「仰天:DF-26も空母キラー?」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-09-04

「驚異の対艦ミサイルYJ-18」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-10-30

「10分野で米軍と中国軍を比較」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-09-18

「大幅改良J-20が初飛行」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-03-20

中国製無人攻撃機が中東で増殖中 [中国要人・軍事]

それにしても米国製にそっくりです!

3日付Militarytimesは、最近中東地域で急速に目撃情報が増加中の中国製の無人攻撃機の状況を報じ、人道的な観点から米国が攻撃型の輸出を制限する中で、中国がそれなりの性能と低価格を武器に30機以上の無人攻撃機CH-4(MQ-1級)を中東に輸出し、多数の国と同機輸出を交渉中だと伝えています

3日付Militarytimesは、最近中東地域で急速に目撃情報が増加中の中国製の無人攻撃機の状況を報じ、人道的な観点から米国が攻撃型の輸出を制限する中で、中国がそれなりの性能と低価格を武器に30機以上の無人攻撃機CH-4(MQ-1級)を中東に輸出し、多数の国と同機輸出を交渉中だと伝えています

衛星写真などで目撃されている国として、ヨルダン、イラク、サウジ、UAE、エジプト、パキスタン、更にアフリカのナイジェリアが紹介されており、今年4月にはUAE軍の中国製無人攻撃機がイエメン内に侵入し、イスラム過激派Houthiの車両攻撃に成功したと報じられています

中国の武器輸出は、2008年からの4年間と2013年からの4年間を比較して、約4割伸びているということですが、性能はほどほどで価格が半額以下の中国製無人攻撃機への引き合いは急増しており、現在10か国と更なる輸出を交渉中とのことです。

この状況に米国軍需産業は苛立ちを覚え、議員を巻き込んでトランプ政権に輸出規制緩和を求め、MTCR規制の解釈変更を要求する等の動きに出ており、部分的に緩和する動きもあるようですが、無人機攻撃による民間人への被害増加に伴い、更なる開放は容易ではないようです

3日付Militarytimes記事によれば

●中国製の無人攻撃機の性能について中国の専門家は、「技術的に遜色はなく、マーケットシェアが不足しているだけが問題だ」と豪語しているが、西側IISSの専門家は「中国製は信頼性の観点から課題があり、民間人被害の懸念が拭い去れない」と見ている

●中国製の無人攻撃機の性能について中国の専門家は、「技術的に遜色はなく、マーケットシェアが不足しているだけが問題だ」と豪語しているが、西側IISSの専門家は「中国製は信頼性の観点から課題があり、民間人被害の懸念が拭い去れない」と見ている

●また中国の代表的無人機企業CASC(米国製MQ-1やMQ-9と類似のCH-4、CH-5やRainbowなど製造)の匿名の関係者は、「さすがに米海軍の無人艦載給油機MQ-25Aレベルの技術はない」と語っているが、米空軍の無人機レベルにはあるとも解釈できる

●米国研究機関によると、イエメンでは240回の無人機攻撃が行われ、民間人111名を含む1300名が殺害されている。この統計が米国政府をして無人攻撃機輸出を容易に緩和できない背景にある

●一方で、2018年初頭に衛星がサウジ南部の飛行場で、米国製偵察無人機と並んで、中国製無人攻撃機を確認した。初めて2機種の無人機がイエメンでの紛争に投入が確認された事例となったが、今やイエメンは無人機の実験場となった感がある。そこで中国製が存在感を増しているのだ

●イエメンで、米国製無人機がアルカイダの活動家を初めて殺害したのが2002年であるが、今やその後を中国製が追いかけているようでもある

●イエメンで、米国製無人機がアルカイダの活動家を初めて殺害したのが2002年であるが、今やその後を中国製が追いかけているようでもある

●2014年以降、CASCはCH-4を約800億円で30機以上サウジやイラク等に提供しており、同機輸出を10か国と交渉中である

中東での中国製無人攻撃機目撃例

・イラク空軍基地で当時の国防相がCH-4を視察の写真公開(2015年10月)

・中国製無人攻撃機が衛星写真で、ヨルダンとパキスタンの空港、エジプトのシナイ半島とリビア国境近くの基地で

・UAEの無人地域として知られる南部で3機のWing Loongが衛星写真で(2018年1月)

・イエメン国境近くのサウジの空港で、UAE購入の2機のCH-4がMQ-1と並んで衛星写真で

・ナイジェリアがBoko Haram対策で中国製無人攻撃機を使用

////////////////////////////////////////////////////////////

なおMTCRは、米国をはじめとする西側主要国による、「ミサイル技術管理レジーム:Missile Technology Control Regime」で、「搭載能力500kg以上かつ射程300km以上の完成した無人航空機システム」の輸出を兵器技術拡散防止の観点から厳しく縛っているものです。

色々な解釈変更や見直し議論が米国内で議論されたようですが、他の西側諸国との共同枠組みであり米国だけで突っ走れず、現在は厳しい監視や確認を条件として、ヨルダンとUAEへの無人攻撃機提供を進める方向にあるようです

色々な解釈変更や見直し議論が米国内で議論されたようですが、他の西側諸国との共同枠組みであり米国だけで突っ走れず、現在は厳しい監視や確認を条件として、ヨルダンとUAEへの無人攻撃機提供を進める方向にあるようです

お金はあっても人材不足の産油国にとっては、手を出しやすい兵器が無人攻撃機でしょうから、今後も中国製の売り込みは活発化するのでしょう・・・

外務省によるMTCR解説

→http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/mtcr/mtcr.html

米国製無人機輸出緩和の関連

「肩透かし無人機輸出緩和」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-04-21-3

「4月にも武器輸出新政策か」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-03-18-1

「無人機輸出規制の見直し開始」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-08-04

中国と無人機

「中国がサウジで無人攻撃機の製造修理」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-03-29

「中国が高性能無人機輸出規制?」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-08-03

「輸出用ステルス機」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-12-27

3日付Militarytimesは、最近中東地域で急速に目撃情報が増加中の中国製の無人攻撃機の状況を報じ、人道的な観点から米国が攻撃型の輸出を制限する中で、中国がそれなりの性能と低価格を武器に30機以上の無人攻撃機CH-4(MQ-1級)を中東に輸出し、多数の国と同機輸出を交渉中だと伝えています

3日付Militarytimesは、最近中東地域で急速に目撃情報が増加中の中国製の無人攻撃機の状況を報じ、人道的な観点から米国が攻撃型の輸出を制限する中で、中国がそれなりの性能と低価格を武器に30機以上の無人攻撃機CH-4(MQ-1級)を中東に輸出し、多数の国と同機輸出を交渉中だと伝えています衛星写真などで目撃されている国として、ヨルダン、イラク、サウジ、UAE、エジプト、パキスタン、更にアフリカのナイジェリアが紹介されており、今年4月にはUAE軍の中国製無人攻撃機がイエメン内に侵入し、イスラム過激派Houthiの車両攻撃に成功したと報じられています

中国の武器輸出は、2008年からの4年間と2013年からの4年間を比較して、約4割伸びているということですが、性能はほどほどで価格が半額以下の中国製無人攻撃機への引き合いは急増しており、現在10か国と更なる輸出を交渉中とのことです。

この状況に米国軍需産業は苛立ちを覚え、議員を巻き込んでトランプ政権に輸出規制緩和を求め、MTCR規制の解釈変更を要求する等の動きに出ており、部分的に緩和する動きもあるようですが、無人機攻撃による民間人への被害増加に伴い、更なる開放は容易ではないようです

3日付Militarytimes記事によれば

●中国製の無人攻撃機の性能について中国の専門家は、「技術的に遜色はなく、マーケットシェアが不足しているだけが問題だ」と豪語しているが、西側IISSの専門家は「中国製は信頼性の観点から課題があり、民間人被害の懸念が拭い去れない」と見ている

●中国製の無人攻撃機の性能について中国の専門家は、「技術的に遜色はなく、マーケットシェアが不足しているだけが問題だ」と豪語しているが、西側IISSの専門家は「中国製は信頼性の観点から課題があり、民間人被害の懸念が拭い去れない」と見ている●また中国の代表的無人機企業CASC(米国製MQ-1やMQ-9と類似のCH-4、CH-5やRainbowなど製造)の匿名の関係者は、「さすがに米海軍の無人艦載給油機MQ-25Aレベルの技術はない」と語っているが、米空軍の無人機レベルにはあるとも解釈できる

●米国研究機関によると、イエメンでは240回の無人機攻撃が行われ、民間人111名を含む1300名が殺害されている。この統計が米国政府をして無人攻撃機輸出を容易に緩和できない背景にある

●一方で、2018年初頭に衛星がサウジ南部の飛行場で、米国製偵察無人機と並んで、中国製無人攻撃機を確認した。初めて2機種の無人機がイエメンでの紛争に投入が確認された事例となったが、今やイエメンは無人機の実験場となった感がある。そこで中国製が存在感を増しているのだ

●イエメンで、米国製無人機がアルカイダの活動家を初めて殺害したのが2002年であるが、今やその後を中国製が追いかけているようでもある

●イエメンで、米国製無人機がアルカイダの活動家を初めて殺害したのが2002年であるが、今やその後を中国製が追いかけているようでもある●2014年以降、CASCはCH-4を約800億円で30機以上サウジやイラク等に提供しており、同機輸出を10か国と交渉中である

中東での中国製無人攻撃機目撃例

・イラク空軍基地で当時の国防相がCH-4を視察の写真公開(2015年10月)

・中国製無人攻撃機が衛星写真で、ヨルダンとパキスタンの空港、エジプトのシナイ半島とリビア国境近くの基地で

・UAEの無人地域として知られる南部で3機のWing Loongが衛星写真で(2018年1月)

・イエメン国境近くのサウジの空港で、UAE購入の2機のCH-4がMQ-1と並んで衛星写真で

・ナイジェリアがBoko Haram対策で中国製無人攻撃機を使用

////////////////////////////////////////////////////////////

なおMTCRは、米国をはじめとする西側主要国による、「ミサイル技術管理レジーム:Missile Technology Control Regime」で、「搭載能力500kg以上かつ射程300km以上の完成した無人航空機システム」の輸出を兵器技術拡散防止の観点から厳しく縛っているものです。

色々な解釈変更や見直し議論が米国内で議論されたようですが、他の西側諸国との共同枠組みであり米国だけで突っ走れず、現在は厳しい監視や確認を条件として、ヨルダンとUAEへの無人攻撃機提供を進める方向にあるようです

色々な解釈変更や見直し議論が米国内で議論されたようですが、他の西側諸国との共同枠組みであり米国だけで突っ走れず、現在は厳しい監視や確認を条件として、ヨルダンとUAEへの無人攻撃機提供を進める方向にあるようですお金はあっても人材不足の産油国にとっては、手を出しやすい兵器が無人攻撃機でしょうから、今後も中国製の売り込みは活発化するのでしょう・・・

外務省によるMTCR解説

→http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/mtcr/mtcr.html

米国製無人機輸出緩和の関連

「肩透かし無人機輸出緩和」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-04-21-3

「4月にも武器輸出新政策か」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-03-18-1

「無人機輸出規制の見直し開始」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-08-04

中国と無人機

「中国がサウジで無人攻撃機の製造修理」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-03-29

「中国が高性能無人機輸出規制?」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-08-03

「輸出用ステルス機」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-12-27

中国海軍艦艇が米軍艦艇に40mまで警告接近 [中国要人・軍事]

状況写真がリークされる別の面での「深刻な」状況も

マティス長官は慎重な姿勢ながら・・・

写真の左側が米海軍艦艇です

9月30日(日)朝8時30分ごろ、南シナ海の南沙諸島Spratly Islands近くの海域を「航行の自由作戦」の一環で航行していた米海軍ミサイル駆逐艦USS Decaturに対し、中国海軍のLuyang級駆逐艦が進路を妨害するように米艦艇の前方部分に40mまで接近し、米艦艇が衝突を避けるために回避動作を行った模様です

9月30日(日)朝8時30分ごろ、南シナ海の南沙諸島Spratly Islands近くの海域を「航行の自由作戦」の一環で航行していた米海軍ミサイル駆逐艦USS Decaturに対し、中国海軍のLuyang級駆逐艦が進路を妨害するように米艦艇の前方部分に40mまで接近し、米艦艇が衝突を避けるために回避動作を行った模様です

この事案の写真を米海軍は公表していませんでしたが(公開を検討していたかは不明)、webサイト上に両国海軍艦艇が接近している写真が2日に掲載され、米海軍が3日にその写真を本物だと認めました。また米海軍は公式に写真を公開するか検討しているとのことです

最初に写真を掲載したwebサイトは写真の入手先を明らかにしていませんが、1日月曜日に米太平洋海軍報道官は、中国艦艇による「不安全でプロらしくない中国艦艇の行動があった」、「中国海軍艦艇は威嚇的な行動を繰り返し、米艦艇に同エリアから立ち去るよう警告を与えてきた」と事態の発生を伝えていたようです

この件に関し、ホワイトハウスと国防長官に微妙な姿勢の違いが・・・

4日付Military.com記事によれば

●4日ペンス副大統領はタカ派で知られるハドソン研究所で講演し、「中国は全政府機関が一体となって、政治、経済、軍事、更にプロパガンダの手段も用い、米国に対する影響力強化を企てている」と中国の脅威を強調した