映像:中国製無人ボート56隻が南シナ海で群れ行動 [中国要人・軍事]

5月31日付Global Times(環球時報)Twitterが、中国企業が製造した無人小型ボート56隻を南シナ海に浮かべ、「群れ」として行動演技させる映像を公開しました。

5月31日付Global Times(環球時報)Twitterが、中国企業が製造した無人小型ボート56隻を南シナ海に浮かべ、「群れ」として行動演技させる映像を公開しました。Global Timesは中国国営メディアの英字紙であり、中国企業が南シナ海で勝手に派手なプロモーション映像を撮影できるはずもなく、5月28日の「RIMPACに中国招待せず」決定以降の米中緊張の中での中国側アピールでしょう

無人小型ボートは全長1m以下程度ですが、上空から撮影された約1分半映像は、隊列を自在に変化させ、文字を描くなど高度な「群れ」行動が可能な技術を誇示しています

(画面でなく、白い部分をクリック!)

A Chinese manufacturer conducted a collaborative test with 56 unmanned vessels near the Wanshan islands of the #SouthChinaSea, showing the potential of unmanned vehicles for naval operations. pic.twitter.com/WxalgB15ue

— Global Times (@globaltimesnews) 2018年5月31日

映像の最後は「群れ」に空母甲板を描かせ、無人大型ボートが艦載機を模して離陸する様子をシュミレーションする場面ですが、米空母への脅しでしょうか???

それにしても、あっという間に「無人機の群れ」技術は世界に拡散しているようです。

単純な模型無人機でも無人ボートでも、50機以上から同時に攻撃されたら完全な防御は不可能です。恐ろしい時代になりました

無人機の群れ関連の記事

「無人機の群れ第7世代」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-06-26

「3軍の士官学校が群れ対決」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-04-26

「国防省幹部:米空軍はもっと真剣に」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-03-30

「米海軍が103機の無人機群れ試験」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-01-10-1

「無人艇の群れで港湾防御」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-12-19

「無人機の群れ:艦艇の攻撃や防御」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-01-10

「米空軍が小型無人機20年計画」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-05-18

中国の空母艦載機が初の夜間離発着訓練 [中国要人・軍事]

1週間以上前の話です。恐縮ですが・・・

同じ映像の繰り返し感はありますが・・・

5月25日中国国営メディアは、中国空母の1番艦である「遼寧」艦載機が、初の夜間離発着訓練を空母甲板で行ったと報じ、映像も公開された模様です。

5月25日中国国営メディアは、中国空母の1番艦である「遼寧」艦載機が、初の夜間離発着訓練を空母甲板で行ったと報じ、映像も公開された模様です。

中国空母はカタパルトを保有せず、艦載機がスキージャンプ方式で離陸する必要があることから、離陸時の機体重量が制限されて兵器や燃料搭載量が限定され戦力としては「それほどではない」との認識に変わりはないものの、その着実な努力から目をそむけるわけにはいきません

特に夜間の着艦は極めて難しい技術であり、米海軍部隊もパイロットの技量維持に心血を注いでいます。

例えば空母が入港している間は、夜間の離発着訓練を地上基地で行う必要がありますが、夜間の訓練は基地周辺住への騒音負担が大いことから、日本ではわざわざ硫黄島にまで展開して夜間離発着訓練を行っている状況です

公開された映像(繰り返しの怪しげな映像ですが)

トム・クランシーの小説に以下のような記述が合った記憶があります・・・「夜間に空母へ着陸する戦闘機の後席に従軍記者を乗せたことがあるが、着艦後にその記者は「これは拷問に使える」と真剣に話していた。そして記者仲間で嫌われ者の○○に次の搭乗チャンスを回してやろうと真剣につぶやいていた」

5月29日付Defense-News記事によれば

●中国国営メディアは、夜間の着艦が昼間と比べてはるかに難しいことを強調し、着艦訓練を行った部隊をたたえ、空母部隊の戦闘能力の大きな飛躍を示すものだと報じた

●24日遅くに公開された映像によれば、艦載機のJ-15戦闘機が暗闇の中で、空母からの離陸と着艦訓練が行われており、戦闘機エンジンから噴き出す炎が鮮やかに浮き上がっていた

●5月に中国は、中国で建造した空母2番艦が、5日間の海上試験を行ったと発表しており、立て続けに空母戦力の充実をアピールしている

●5月に中国は、中国で建造した空母2番艦が、5日間の海上試験を行ったと発表しており、立て続けに空母戦力の充実をアピールしている

●中国政府は空母について、中国の沿岸地域と貿易ルート防衛のために必要だと説明しているが、台湾や南シナ海に対する勢力誇示のために役立てるだろうとみられている

////////////////////////////////////////////

北朝鮮騒ぎの陰で、中国の着実な歩みは続いています。

そして既成事実が蓄積されるにつれ、過去の説明ぶりはどこへやら、南シナ海の島々の軍事化は行わないと言っておきながら、今や自国領土を防衛してどこが悪いといい始め、中国よりもはるかに巨大な戦力を展開している米国には文句を言わせない・・・泥棒に窃盗が悪いと説教されたくない・・・といわれる始末です

恐るべし中国・・・

関連の記事

「空母遼寧が香港に堂々入港」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-07-09

「画期的空母推進装置を開発!?」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-11-11

「西沙諸島でH-6Kが」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-05-19-1

「南シナ海埋め立て完了」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-12-17

「アジア安全保障会議2018」[→]http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-05-26-2

「RIMPACに中国招待せず」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-05-24

同じ映像の繰り返し感はありますが・・・

5月25日中国国営メディアは、中国空母の1番艦である「遼寧」艦載機が、初の夜間離発着訓練を空母甲板で行ったと報じ、映像も公開された模様です。

5月25日中国国営メディアは、中国空母の1番艦である「遼寧」艦載機が、初の夜間離発着訓練を空母甲板で行ったと報じ、映像も公開された模様です。 中国空母はカタパルトを保有せず、艦載機がスキージャンプ方式で離陸する必要があることから、離陸時の機体重量が制限されて兵器や燃料搭載量が限定され戦力としては「それほどではない」との認識に変わりはないものの、その着実な努力から目をそむけるわけにはいきません

特に夜間の着艦は極めて難しい技術であり、米海軍部隊もパイロットの技量維持に心血を注いでいます。

例えば空母が入港している間は、夜間の離発着訓練を地上基地で行う必要がありますが、夜間の訓練は基地周辺住への騒音負担が大いことから、日本ではわざわざ硫黄島にまで展開して夜間離発着訓練を行っている状況です

公開された映像(繰り返しの怪しげな映像ですが)

トム・クランシーの小説に以下のような記述が合った記憶があります・・・「夜間に空母へ着陸する戦闘機の後席に従軍記者を乗せたことがあるが、着艦後にその記者は「これは拷問に使える」と真剣に話していた。そして記者仲間で嫌われ者の○○に次の搭乗チャンスを回してやろうと真剣につぶやいていた」

5月29日付Defense-News記事によれば

●中国国営メディアは、夜間の着艦が昼間と比べてはるかに難しいことを強調し、着艦訓練を行った部隊をたたえ、空母部隊の戦闘能力の大きな飛躍を示すものだと報じた

●24日遅くに公開された映像によれば、艦載機のJ-15戦闘機が暗闇の中で、空母からの離陸と着艦訓練が行われており、戦闘機エンジンから噴き出す炎が鮮やかに浮き上がっていた

●5月に中国は、中国で建造した空母2番艦が、5日間の海上試験を行ったと発表しており、立て続けに空母戦力の充実をアピールしている

●5月に中国は、中国で建造した空母2番艦が、5日間の海上試験を行ったと発表しており、立て続けに空母戦力の充実をアピールしている ●中国政府は空母について、中国の沿岸地域と貿易ルート防衛のために必要だと説明しているが、台湾や南シナ海に対する勢力誇示のために役立てるだろうとみられている

////////////////////////////////////////////

北朝鮮騒ぎの陰で、中国の着実な歩みは続いています。

そして既成事実が蓄積されるにつれ、過去の説明ぶりはどこへやら、南シナ海の島々の軍事化は行わないと言っておきながら、今や自国領土を防衛してどこが悪いといい始め、中国よりもはるかに巨大な戦力を展開している米国には文句を言わせない・・・泥棒に窃盗が悪いと説教されたくない・・・といわれる始末です

恐るべし中国・・・

関連の記事

「空母遼寧が香港に堂々入港」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-07-09

「画期的空母推進装置を開発!?」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-11-11

「西沙諸島でH-6Kが」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-05-19-1

「南シナ海埋め立て完了」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-12-17

「アジア安全保障会議2018」[→]http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-05-26-2

「RIMPACに中国招待せず」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-05-24

那覇からより尖閣に近い中国空軍基地が拡大中 [中国要人・軍事]

西沙諸島のWoody島と推察される基地に複数の爆撃機が

また台湾に隣接する中国空軍基地も拡張中

14日付及び18日付Defense-Newsが、中国軍の東シナ海と南シナ海での活動を報じ、南シナ海では(推定)西沙諸島Woody島で離発着訓練を行う最新型の大型爆撃機H-6Kを中国国防省が大々的に公表し、また台湾と尖閣諸島近傍の中国空軍基地が強化されている様子を紹介しています

14日付及び18日付Defense-Newsが、中国軍の東シナ海と南シナ海での活動を報じ、南シナ海では(推定)西沙諸島Woody島で離発着訓練を行う最新型の大型爆撃機H-6Kを中国国防省が大々的に公表し、また台湾と尖閣諸島近傍の中国空軍基地が強化されている様子を紹介しています

中国は本当にしたたかです。北朝鮮をめぐる政治劇(ショー)に世界の目が向いていいる隙に、あれだけ問題視されていた南シナ海での埋め立てを粛々と完了し、対台湾や東シナ海でも着々と備えを行っているのですから・・・

18日付記事でまず南シナ海での活動を断片的に

●中国国防省によれば、中国空軍は戦略爆撃機を初めて南シナ海(具体的地名には言及せず)の埋め立て基地に着陸させ、搭乗員に必要な技量習熟の機会を与えたと発表した

●中国国防省によれば、中国空軍は戦略爆撃機を初めて南シナ海(具体的地名には言及せず)の埋め立て基地に着陸させ、搭乗員に必要な技量習熟の機会を与えたと発表した

●長射程巡航ミサイル(KD-20 or KD-63)をメイン兵器(6発翼下に搭載)とするH-6Kを含む複数のタイプの爆撃機が訓練に参加した

●H-6K爆撃の行動半径は2200nmと言われており、今回の訓練に参加した同爆撃機が、機動展開して離陸した中国南部の基地からWoody島まで1200nmであることから、また中国が公開した映像等から、Defense-Newsは訓練場所がWoody島と推測する

●なお中国は、H-6Kに空中給油機能を付加したH-6N型の開発を進めており試験飛行画像が公開されている。また搭載巡航ミサイルは核兵器搭載型も開発中で、給油機能と合わせ、完成すれば中国の戦力投射能力が格段に向上する

那覇からより尖閣に近い中国空軍基地が増殖中

●14日付Defense-Newsによれば、台湾から160nm(約290km)、尖閣諸島から225nm(400km)の位置にある中国本土の中国空軍基地(near the town of Xiapu, Fujian Province)で、航空機増強に備えた各種施設整備が急ピッチで進んでいる

●14日付Defense-Newsによれば、台湾から160nm(約290km)、尖閣諸島から225nm(400km)の位置にある中国本土の中国空軍基地(near the town of Xiapu, Fujian Province)で、航空機増強に備えた各種施設整備が急ピッチで進んでいる

●なお、自衛隊の戦闘機が配備される那覇基地は、尖閣から260nm(470km)離れており、日本が領有を主張する尖閣諸島により近い位置の中国空軍基地が強化されているのである

●2012年に完成した同基地は、これまで戦闘機(Su-30やJ-11)が12機程度の単位でローテーション派遣され使用されてきたが、これら施設整備の状況から、戦闘機等が常駐配備されるであろうと専門家はみている

●約3500mの滑走路一本を備えた飛行場には、戦闘機が十分格納できる強化格納庫が20個ほど分散構築されているが、これに加えて、24個の強化格納庫や付属するタクシーウェイや付属施設が新たに確認できる

●そのほか、新たな5棟の兵舎や駐車場のほか、新たに整地準備が進んでいる場所も確認でき、今後も施設拡張工事が進むと専門家はみている。従来の中国空軍基地では、格納庫は横一線に並んで建設されてきたが、この基地では実戦的に格納庫が分散配備されている

●そのほか、新たな5棟の兵舎や駐車場のほか、新たに整地準備が進んでいる場所も確認でき、今後も施設拡張工事が進むと専門家はみている。従来の中国空軍基地では、格納庫は横一線に並んで建設されてきたが、この基地では実戦的に格納庫が分散配備されている

●最近、中国空軍の爆撃機H-6Kや情報収集機や戦闘機が、宮古海峡を通過して太平洋に進出したり、台湾を一周したりの活動を活発化しており、5月11日は新型のSu-35がこれら活動に初参加したと中国国防省が公表していた

///////////////////////////////////////////////////////

北朝鮮騒ぎの間に、着々と、粛々と、東シナ海や南シナ海でやりたいことを進める中国は本当にしたたかです

日本は、日本国民はその逆です。この大事な時に○○民主党など「政治屋」によるの「もりかけ&セクハラ」騒ぎで脱線したまま、「マスごみ」によるくだらない番組の垂れ流しで国民の見識は低下するばかりです・・・

西沙諸島の関連記事

「南シナ海で埋め立て完了」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-12-17

「CSISが注目」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-02-13

「塩害対策が鍵か」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-11-10

「西沙諸島に中国戦闘機?」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-11-02-1

また台湾に隣接する中国空軍基地も拡張中

14日付及び18日付Defense-Newsが、中国軍の東シナ海と南シナ海での活動を報じ、南シナ海では(推定)西沙諸島Woody島で離発着訓練を行う最新型の大型爆撃機H-6Kを中国国防省が大々的に公表し、また台湾と尖閣諸島近傍の中国空軍基地が強化されている様子を紹介しています

14日付及び18日付Defense-Newsが、中国軍の東シナ海と南シナ海での活動を報じ、南シナ海では(推定)西沙諸島Woody島で離発着訓練を行う最新型の大型爆撃機H-6Kを中国国防省が大々的に公表し、また台湾と尖閣諸島近傍の中国空軍基地が強化されている様子を紹介しています中国は本当にしたたかです。北朝鮮をめぐる政治劇(ショー)に世界の目が向いていいる隙に、あれだけ問題視されていた南シナ海での埋め立てを粛々と完了し、対台湾や東シナ海でも着々と備えを行っているのですから・・・

18日付記事でまず南シナ海での活動を断片的に

●中国国防省によれば、中国空軍は戦略爆撃機を初めて南シナ海(具体的地名には言及せず)の埋め立て基地に着陸させ、搭乗員に必要な技量習熟の機会を与えたと発表した

●中国国防省によれば、中国空軍は戦略爆撃機を初めて南シナ海(具体的地名には言及せず)の埋め立て基地に着陸させ、搭乗員に必要な技量習熟の機会を与えたと発表した●長射程巡航ミサイル(KD-20 or KD-63)をメイン兵器(6発翼下に搭載)とするH-6Kを含む複数のタイプの爆撃機が訓練に参加した

●H-6K爆撃の行動半径は2200nmと言われており、今回の訓練に参加した同爆撃機が、機動展開して離陸した中国南部の基地からWoody島まで1200nmであることから、また中国が公開した映像等から、Defense-Newsは訓練場所がWoody島と推測する

●なお中国は、H-6Kに空中給油機能を付加したH-6N型の開発を進めており試験飛行画像が公開されている。また搭載巡航ミサイルは核兵器搭載型も開発中で、給油機能と合わせ、完成すれば中国の戦力投射能力が格段に向上する

那覇からより尖閣に近い中国空軍基地が増殖中

●14日付Defense-Newsによれば、台湾から160nm(約290km)、尖閣諸島から225nm(400km)の位置にある中国本土の中国空軍基地(near the town of Xiapu, Fujian Province)で、航空機増強に備えた各種施設整備が急ピッチで進んでいる

●14日付Defense-Newsによれば、台湾から160nm(約290km)、尖閣諸島から225nm(400km)の位置にある中国本土の中国空軍基地(near the town of Xiapu, Fujian Province)で、航空機増強に備えた各種施設整備が急ピッチで進んでいる●なお、自衛隊の戦闘機が配備される那覇基地は、尖閣から260nm(470km)離れており、日本が領有を主張する尖閣諸島により近い位置の中国空軍基地が強化されているのである

●2012年に完成した同基地は、これまで戦闘機(Su-30やJ-11)が12機程度の単位でローテーション派遣され使用されてきたが、これら施設整備の状況から、戦闘機等が常駐配備されるであろうと専門家はみている

●約3500mの滑走路一本を備えた飛行場には、戦闘機が十分格納できる強化格納庫が20個ほど分散構築されているが、これに加えて、24個の強化格納庫や付属するタクシーウェイや付属施設が新たに確認できる

●そのほか、新たな5棟の兵舎や駐車場のほか、新たに整地準備が進んでいる場所も確認でき、今後も施設拡張工事が進むと専門家はみている。従来の中国空軍基地では、格納庫は横一線に並んで建設されてきたが、この基地では実戦的に格納庫が分散配備されている

●そのほか、新たな5棟の兵舎や駐車場のほか、新たに整地準備が進んでいる場所も確認でき、今後も施設拡張工事が進むと専門家はみている。従来の中国空軍基地では、格納庫は横一線に並んで建設されてきたが、この基地では実戦的に格納庫が分散配備されている●最近、中国空軍の爆撃機H-6Kや情報収集機や戦闘機が、宮古海峡を通過して太平洋に進出したり、台湾を一周したりの活動を活発化しており、5月11日は新型のSu-35がこれら活動に初参加したと中国国防省が公表していた

///////////////////////////////////////////////////////

北朝鮮騒ぎの間に、着々と、粛々と、東シナ海や南シナ海でやりたいことを進める中国は本当にしたたかです

日本は、日本国民はその逆です。この大事な時に○○民主党など「政治屋」によるの「もりかけ&セクハラ」騒ぎで脱線したまま、「マスごみ」によるくだらない番組の垂れ流しで国民の見識は低下するばかりです・・・

西沙諸島の関連記事

「南シナ海で埋め立て完了」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-12-17

「CSISが注目」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-02-13

「塩害対策が鍵か」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-11-10

「西沙諸島に中国戦闘機?」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-11-02-1

中国J-20戦闘機が初の海上行動 [中国要人・軍事]

9日中国空軍報道官が、2月に初期戦闘能力獲得を宣言したJ-20(ステルス?)戦闘機が、初めて洋上での訓練を行ったと発表しました。

9日中国空軍報道官が、2月に初期戦闘能力獲得を宣言したJ-20(ステルス?)戦闘機が、初めて洋上での訓練を行ったと発表しました。へぇ・・・、今まで陸上上空だけでしか飛行せずに試験していたのか・・・と改めて気づかされた次第ですが、日本では飛行試験の大半が洋上で行われることから、洋上飛行がニュースになること自体が驚きです。

もともと中国空軍は、中国本土防空を任務とし、洋上は中国海軍航空機の「縄張り」担当であったことからなんでしょうが、今は東シナ海上空でも海軍戦闘機と空軍戦闘機が相当入り乱れ、よく言えば統合運用が進展しているようです

10日付Defense-News記事によれば

●中国空軍の上級報道官であるShen Jinke大佐は中国軍ブログで、J-20が初めて洋上で飛行し、更に中国空軍戦闘能力を向上させたと述べた

●中国空軍の上級報道官であるShen Jinke大佐は中国軍ブログで、J-20が初めて洋上で飛行し、更に中国空軍戦闘能力を向上させたと述べた●そして同大佐は、同飛行訓練が「実際の戦闘環境」で行われたと紹介した

●中国は2018年の国防費を、昨年より8.1%増加させて19兆円レベルにし、2隻目となる空母のほか、遠方目標を攻撃可能なミサイル強化に注力していることろである

//////////////////////////////////////////////////////

どこの洋上を飛行したのでしょうか・・・? 上海沖の洋上でしょうか?

J-20戦闘機(中長距離戦闘機)は、正面方向から見てステルス性があることから第5世代機に分類される戦闘機で、その機体の大きさから長射程ミサイルで高付加価値目標をではないかとまんぐーすが想像している機体です

J-20戦闘機(中長距離戦闘機)は、正面方向から見てステルス性があることから第5世代機に分類される戦闘機で、その機体の大きさから長射程ミサイルで高付加価値目標をではないかとまんぐーすが想像している機体ですただ複数の報道によれば、新型中国国産エンジン(WS-15)の開発がうまくいっておらず、能力の劣る旧式中国国産エンジン(WS-10B)でなんとか飛行している状況の様ですが・・・

これまでの経緯を簡単に整理すると

---2011年に初飛行

---2016年11月、Zhuhai航空ショーで初公開

---2017年7月、人民解放軍90周年記念日に軍事パレード初参加

---2017年11月、中国空軍演習「Red Sword 2017」で重要な任務を果たす

---2018年2月、中国空軍報道官が「戦闘任務に入った」発言

J-20関連の記事

「報道官が戦闘能力発言」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-02-17-1

「中国国防省が運用開始と」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-09-30-1

「中国報道:J-20が運用開始?」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-03-14

「大局を見誤るな:J-20初公開に思う」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-11-02

タグ:J-20

DIA長官が議会で中国NKを語る [中国要人・軍事]

8日、米国防省の情報機関であるDIA長官のRobert Ashley中将が上院軍事委員会で証言し、中国及びNKの脅威について語っています

8日、米国防省の情報機関であるDIA長官のRobert Ashley中将が上院軍事委員会で証言し、中国及びNKの脅威について語っています中国に関しては、先日、防衛研究所の「中国安全保障レポート2018」で、ICBMの多弾頭化により攻撃力や残存性等が急激に向上し、米露の核軍縮を困難にするとの見方をご紹介したところです。

Ashley長官はこれに加え、「2種類の新型空中発射弾道ミサイル:two new air-launched ballistic missiles」の存在にも言及し、その一つは核搭載可能だと語っており、極めて断片的ですがご紹介します

北朝鮮について同長官は

●米国にとって最も情報収集困難な対象である(hardest intelligence collection target)

●米国にとって最も情報収集困難な対象である(hardest intelligence collection target)●2016年と2017年に40発以上の各種弾道ミサイル試験を行い、2016年には特に長射程ミサイルで失敗を重ねたが、2017年には進歩を見せた

●2017年7月の2発の火星14号や、11月の火星15号は米本土に到達可能な能力を見せ、更に日本を射程内に収める固体燃料を使用した中距離弾道ミサイルの試験を2回行った。

●また2017年9月に行われた6回目の核実験では、過去最高の強さの地震を引き起こし、北朝鮮が水爆だと主張している。更に北朝鮮は2タイプの弾頭デザインを公開し、弾道ミサイルに搭載可能だと主張している

中国について長官は

●中国本土から遠方の高列度地域紛争に短期間で勝利できる統合作戦能力と、近代的な指揮統制能力の獲得を含む、根本的な軍団レベル以下の改革をPLAは追及している

●またPLAは、統合指揮システムの強化と、サイバー、電子戦、宇宙戦を束ねる新たな「Strategic Support Force」の構築に取り組んでいる

●引き続き中国は台湾紛争などへの第3者の干渉を「dissuade, deter or defeat」するための能力構築に取り組んでおり、多様なドメインで長射程の攻撃能力を西太平洋地域で発揮することを狙っている。そのエリアは第一列島線内で激しく、その外に拡大している

●引き続き中国は台湾紛争などへの第3者の干渉を「dissuade, deter or defeat」するための能力構築に取り組んでおり、多様なドメインで長射程の攻撃能力を西太平洋地域で発揮することを狙っている。そのエリアは第一列島線内で激しく、その外に拡大している● 「2種類の新型空中発射弾道ミサイル:two new air-launched ballistic missiles」開発が進んでおり、一つは核弾頭搭載可能である。

●(細部に同長官は言及しなかったが、中国は超音速スタンドオフ対地攻撃弾道ミサイルを輸出可能な形で開発しており、また、空対空用の大型長射程ミサイルをAWACSや空中給油機など高価値目標を対象に開発しているといわれている)

/////////////////////////////////////////////////

中国に関しては、核兵器の3本柱を完成しつつある等々と証言していますが、防研レポートと重なりますので省略いたします

それにしても、ロシアもそうですが、米国が議会の機能不全で予算の強制削減問題に縛られ続ける中、中国もNKもぬかりないです。

これでトランプが北の刈り上げ君と会談し、安易な妥協などしないことを祈るばかりです

関連の記事

「中国安全保障レポート2018」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-03-03-2

「露が新型核兵器を開発」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-03-03-1

タグ:Robert Ashley DIA

中国安全保障レポート2018 [中国要人・軍事]

8年目となる今回のテーマは「米中関係」

2日、防衛省のシンクタンクである防衛研究所が、あくまでも各研究者の個人的な見解であるとの前提を置きつつ、中国の安全保障に関する動向を分析した年次報告書「中国安全保障レポート2018」を公表しました

2日、防衛省のシンクタンクである防衛研究所が、あくまでも各研究者の個人的な見解であるとの前提を置きつつ、中国の安全保障に関する動向を分析した年次報告書「中国安全保障レポート2018」を公表しました

8年目となる今回のテーマは「米中関係」で、米中が、それぞれ相手に対してどのような認識をもち、どのような政策的アプローチをとってきたのか、そして地域のイシューにおいて米中関係がどのように展開してきたか、という点を分析することで、米中関係の中長期的傾向を探る・・・とその狙いを定めています

3日付産経web記事は、特に中国が不透明な形で核戦力を増強している状況に触れ、配備が進めば「(先制の)第一撃で米国の(核搭載)ICBMを撃破することが可能な態勢を構築できるようになる」と予測し、米露が中国の核に対抗する必要から「米露が核軍縮を進めるのは極めて困難になる」と指摘、「国際社会はこれまで以上に注視する必要がある」と記載されている点に点に注目しています。

色々な切り口があるでしょうが、本日は同レポート冒頭の「要約」部分から、つまみ食いでご紹介します

第1章 中国の対米政策

●中国は2000年代初頭まで、自国を「発展途上の大国」と位置付け、対米関係安定を重視していた。しかし、中国の経済成長とリーマンショックで相対的なパワー・バランスが変化する中で、中国は次第に自己主張を強めていった。これが外交の強硬化や周辺国との対立につながった

●中国は2000年代初頭まで、自国を「発展途上の大国」と位置付け、対米関係安定を重視していた。しかし、中国の経済成長とリーマンショックで相対的なパワー・バランスが変化する中で、中国は次第に自己主張を強めていった。これが外交の強硬化や周辺国との対立につながった

●中国の新型大国関係論は、もともと核心的利益の「相互尊重」という文言で、中国が自国の核心的利益と考える問題について、米国の譲歩を取り付けることに重点を置く概念であった。

●しかし周辺国との対立の結果、対米関係が次第に悪化し、米国との対決懸念から次第に「不衝突、不対抗」を強調し、他方で、南シナ海で見られるように、中国の周辺諸国に対する姿勢は大きく変化していないので、対立の方向性が変化するには至っていない。

●中国は、対米関係の安定化と他地域での自己主張強化の2つの方向性を同時に追求している。原則にとらわれないトランプ大統領に対し、中国は多様なルートで働きかけを強め、中国は米中関係の協調と安定に自信を持っている。

●しかし、米中関係は安定からは依然として遠く、対話や協力において具体的成果を求めるトランプ政権に対して、どの程度の利益や価値を中国が米国に提供できるのかは、依然として不確実である。

第2章 米国の対中政策

●米国は冷戦終結後、方向性が不透明な中国に対して、必要以上の敵視を戒め、安保上の脅威にならないように「エンゲージメント(関与)」していくという方針を取った。ブッシュ政権においては「国際システムの一員」として取り扱い、その中で責任ある振る舞いを求める「シェイプ・アンド・ヘッジ」が基本となった。

●米国は冷戦終結後、方向性が不透明な中国に対して、必要以上の敵視を戒め、安保上の脅威にならないように「エンゲージメント(関与)」していくという方針を取った。ブッシュ政権においては「国際システムの一員」として取り扱い、その中で責任ある振る舞いを求める「シェイプ・アンド・ヘッジ」が基本となった。

●オバマ政権もこの姿勢を受け継ぎ、「戦略的再保証」=「中国の大国としての地位を保証すれば、中国は米国と協力して世界の安定のために責任ある役割を果たすようになる」との考え方を執った。しかし、中国の対外政策が強硬化したことにより、米中関係の競争的な側面が重視されることとなり、「アジア・リバランス」を執った。

●トランプ政権は国家安全保障戦略で「中国は米国をインド太平洋地域から追い出そうとしている」ときわめて厳しい警戒感を示し、従来の関与政策の放棄を宣言。米国は「危機における安定性」よりも「軍備競争における安定性」を重視し、相互の脆弱性について言及することなく、透明性や信頼の重要性を強調する形の宣言政策をとってきた。

●これは米中間の核戦力に大きな格差があることや、相互脆弱性を宣言することが、「安定・不安定の逆説」の具現化につながりかねないことから、適切な政策であったと考えられる。ただし、地域安全保障とグローバルな核軍備管理体制という観点の両面から、中国の核戦力やその戦略に関する不透明性が懸念される。

第3章 地域における米中関係の争点

●地域における米中関係の展開を見ると、双方の不信感が増大していることも見て取ることができる。

●朝鮮半島の問題は、中国にとっては安定、平和的解決、非核化が重要である。中国は、北朝鮮を崩壊させたり、米韓同盟が強化されたりすることを望んでいない。

●一方で米国にとっては朝鮮半島の非核化が最重要で、また同盟国日本・韓国の安全保障も関わっている。半島問題は、北朝鮮の行動次第でコントロールが難しい危機発生の可能性がある。

●南シナ海問題は、中国の主張は明確に定義されていないとは言え回復すべき領土という位置付けである。他方米国にとっては、航行の自由と海洋の法的秩序を守るという点が重要であり、またフィリピンとの同盟関係も関わっている。

●南シナ海問題は、中国の主張は明確に定義されていないとは言え回復すべき領土という位置付けである。他方米国にとっては、航行の自由と海洋の法的秩序を守るという点が重要であり、またフィリピンとの同盟関係も関わっている。

●南シナ海問題は、関係国も多く、問題を安定的に処理するようなメカニズムは存在しない。そのため問題の安定性は高いとはいえない。

●台湾問題は、中国にとって、中華人民共和国成立時より一貫して最も重要な問題であり、「一つの中国」原則を守り、将来必ず統一すべき領土であると考えられている。重要性の高さのために、最も大規模な衝突が起きる可能性を持つ問題である。

●米国にとっては、「一つの中国」政策にのっとり、台湾関係法などに基づくコミットメントを維持し、平和と安定を維持すべき問題である。ただし、これまでに米中は、台湾問題を安定的に扱うための行動様式を確立しており、そのため問題の安定性は高いといえるだろう。

////////////////////////////////////////////////////

こうやって「要約」の概要で見ると無味乾燥なイメージもしますが、産経が取り上げた中国核兵器の透明性欠如の問題のように、約80ページの本文では様々なエピソードや関係者への聞き取り等を交えて突っ込んだ分析がなされており、是非ご覧ください

ネット用で全文読めますのでお得です! コピペも可能です!

過去の「中国安全保障レポート」紹介記事

1回:中国全般→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-05-19

2回:中国海軍→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2012-02-17-1

3回:軍は党の統制下か?→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2012-12-23-1

4回:中国の危機管理→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-02-01

5回:非伝統的軍事分野→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-04-22

6回:PLA活動範囲拡大→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-03-09

7回:中台関係→サボって取り上げてません

2日、防衛省のシンクタンクである防衛研究所が、あくまでも各研究者の個人的な見解であるとの前提を置きつつ、中国の安全保障に関する動向を分析した年次報告書「中国安全保障レポート2018」を公表しました

2日、防衛省のシンクタンクである防衛研究所が、あくまでも各研究者の個人的な見解であるとの前提を置きつつ、中国の安全保障に関する動向を分析した年次報告書「中国安全保障レポート2018」を公表しました8年目となる今回のテーマは「米中関係」で、米中が、それぞれ相手に対してどのような認識をもち、どのような政策的アプローチをとってきたのか、そして地域のイシューにおいて米中関係がどのように展開してきたか、という点を分析することで、米中関係の中長期的傾向を探る・・・とその狙いを定めています

3日付産経web記事は、特に中国が不透明な形で核戦力を増強している状況に触れ、配備が進めば「(先制の)第一撃で米国の(核搭載)ICBMを撃破することが可能な態勢を構築できるようになる」と予測し、米露が中国の核に対抗する必要から「米露が核軍縮を進めるのは極めて困難になる」と指摘、「国際社会はこれまで以上に注視する必要がある」と記載されている点に点に注目しています。

色々な切り口があるでしょうが、本日は同レポート冒頭の「要約」部分から、つまみ食いでご紹介します

第1章 中国の対米政策

●中国は2000年代初頭まで、自国を「発展途上の大国」と位置付け、対米関係安定を重視していた。しかし、中国の経済成長とリーマンショックで相対的なパワー・バランスが変化する中で、中国は次第に自己主張を強めていった。これが外交の強硬化や周辺国との対立につながった

●中国は2000年代初頭まで、自国を「発展途上の大国」と位置付け、対米関係安定を重視していた。しかし、中国の経済成長とリーマンショックで相対的なパワー・バランスが変化する中で、中国は次第に自己主張を強めていった。これが外交の強硬化や周辺国との対立につながった●中国の新型大国関係論は、もともと核心的利益の「相互尊重」という文言で、中国が自国の核心的利益と考える問題について、米国の譲歩を取り付けることに重点を置く概念であった。

●しかし周辺国との対立の結果、対米関係が次第に悪化し、米国との対決懸念から次第に「不衝突、不対抗」を強調し、他方で、南シナ海で見られるように、中国の周辺諸国に対する姿勢は大きく変化していないので、対立の方向性が変化するには至っていない。

●中国は、対米関係の安定化と他地域での自己主張強化の2つの方向性を同時に追求している。原則にとらわれないトランプ大統領に対し、中国は多様なルートで働きかけを強め、中国は米中関係の協調と安定に自信を持っている。

●しかし、米中関係は安定からは依然として遠く、対話や協力において具体的成果を求めるトランプ政権に対して、どの程度の利益や価値を中国が米国に提供できるのかは、依然として不確実である。

第2章 米国の対中政策

●米国は冷戦終結後、方向性が不透明な中国に対して、必要以上の敵視を戒め、安保上の脅威にならないように「エンゲージメント(関与)」していくという方針を取った。ブッシュ政権においては「国際システムの一員」として取り扱い、その中で責任ある振る舞いを求める「シェイプ・アンド・ヘッジ」が基本となった。

●米国は冷戦終結後、方向性が不透明な中国に対して、必要以上の敵視を戒め、安保上の脅威にならないように「エンゲージメント(関与)」していくという方針を取った。ブッシュ政権においては「国際システムの一員」として取り扱い、その中で責任ある振る舞いを求める「シェイプ・アンド・ヘッジ」が基本となった。●オバマ政権もこの姿勢を受け継ぎ、「戦略的再保証」=「中国の大国としての地位を保証すれば、中国は米国と協力して世界の安定のために責任ある役割を果たすようになる」との考え方を執った。しかし、中国の対外政策が強硬化したことにより、米中関係の競争的な側面が重視されることとなり、「アジア・リバランス」を執った。

●トランプ政権は国家安全保障戦略で「中国は米国をインド太平洋地域から追い出そうとしている」ときわめて厳しい警戒感を示し、従来の関与政策の放棄を宣言。米国は「危機における安定性」よりも「軍備競争における安定性」を重視し、相互の脆弱性について言及することなく、透明性や信頼の重要性を強調する形の宣言政策をとってきた。

●これは米中間の核戦力に大きな格差があることや、相互脆弱性を宣言することが、「安定・不安定の逆説」の具現化につながりかねないことから、適切な政策であったと考えられる。ただし、地域安全保障とグローバルな核軍備管理体制という観点の両面から、中国の核戦力やその戦略に関する不透明性が懸念される。

第3章 地域における米中関係の争点

●地域における米中関係の展開を見ると、双方の不信感が増大していることも見て取ることができる。

●朝鮮半島の問題は、中国にとっては安定、平和的解決、非核化が重要である。中国は、北朝鮮を崩壊させたり、米韓同盟が強化されたりすることを望んでいない。

●一方で米国にとっては朝鮮半島の非核化が最重要で、また同盟国日本・韓国の安全保障も関わっている。半島問題は、北朝鮮の行動次第でコントロールが難しい危機発生の可能性がある。

●南シナ海問題は、中国の主張は明確に定義されていないとは言え回復すべき領土という位置付けである。他方米国にとっては、航行の自由と海洋の法的秩序を守るという点が重要であり、またフィリピンとの同盟関係も関わっている。

●南シナ海問題は、中国の主張は明確に定義されていないとは言え回復すべき領土という位置付けである。他方米国にとっては、航行の自由と海洋の法的秩序を守るという点が重要であり、またフィリピンとの同盟関係も関わっている。●南シナ海問題は、関係国も多く、問題を安定的に処理するようなメカニズムは存在しない。そのため問題の安定性は高いとはいえない。

●台湾問題は、中国にとって、中華人民共和国成立時より一貫して最も重要な問題であり、「一つの中国」原則を守り、将来必ず統一すべき領土であると考えられている。重要性の高さのために、最も大規模な衝突が起きる可能性を持つ問題である。

●米国にとっては、「一つの中国」政策にのっとり、台湾関係法などに基づくコミットメントを維持し、平和と安定を維持すべき問題である。ただし、これまでに米中は、台湾問題を安定的に扱うための行動様式を確立しており、そのため問題の安定性は高いといえるだろう。

////////////////////////////////////////////////////

こうやって「要約」の概要で見ると無味乾燥なイメージもしますが、産経が取り上げた中国核兵器の透明性欠如の問題のように、約80ページの本文では様々なエピソードや関係者への聞き取り等を交えて突っ込んだ分析がなされており、是非ご覧ください

ネット用で全文読めますのでお得です! コピペも可能です!

過去の「中国安全保障レポート」紹介記事

1回:中国全般→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-05-19

2回:中国海軍→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2012-02-17-1

3回:軍は党の統制下か?→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2012-12-23-1

4回:中国の危機管理→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-02-01

5回:非伝統的軍事分野→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-04-22

6回:PLA活動範囲拡大→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-03-09

7回:中台関係→サボって取り上げてません

中国空軍J-20が包括戦闘能力を宣言 [中国要人・軍事]

9日付新華社通信は、同日中国空軍報道官が、J-20戦闘機が空軍の戦闘任務に就いた(have been commissioned into air force combat service)と発表したと報じ、日時や場所は不明ながらJ-20戦闘機と兵士が映る記念式典と思われる写真を掲載しています。

9日付新華社通信は、同日中国空軍報道官が、J-20戦闘機が空軍の戦闘任務に就いた(have been commissioned into air force combat service)と発表したと報じ、日時や場所は不明ながらJ-20戦闘機と兵士が映る記念式典と思われる写真を掲載しています。J-20戦闘機(中長距離戦闘機)は、中国報道では第4世代機と呼ばれる一方で、西側軍事関係者は正面方向から見てステルス性があることから第5世代機に分類される戦闘機で、その機体の大きさから長射程ミサイルで高付加価値目標をではないかとまんぐーすが想像している機体です

中国国防省報道官が昨年9月末、J-20が運用を開始した(commissioned J-20 into service)と記者会見で発表しましたが、どうやら総合的に見れば本格的に運用試験や操縦者養成が可能になった程度の意味だったと西側では解釈されていました

これまでの経緯を簡単に整理すると

---2011年に初飛行

---2016年11月、Zhuhai航空ショーで初公開

---2017年7月、人民解放軍90周年記念日に軍事パレード初参加

---2017年11月、中国空軍演習「Red Sword 2017」で重要な任務を果たす

本件を報じた14日付FoxNews記事は

●中国国営の新華社通信が、米空軍F-22のような形状をしたJ-20が運用態勢に入った(has entered service)と報じた

●中国国営の新華社通信が、米空軍F-22のような形状をしたJ-20が運用態勢に入った(has entered service)と報じた●香港の主要紙であるSouth China Morning Postは、J-20が運用態勢に入ったとはいえ、米空軍戦闘機に及ぶような能力はないと報じ、特に搭載予定だった中国製のエンジンWS-15開発がうまくいっていないと解説している

●同香港紙は、WS-15エンジンが2015年の地上試験中に爆発事故を起こし、強力なジェットエンジン製造に不可欠なタービンブレードの品質管理に問題があると指摘し、

●運用開始したといわれるJ-20は、中国製J-10やJ-11が搭載している能力が劣るWS-10Bエンジンを代替でとりあえず搭載していると報じている

●そして、WS-15エンジンが搭載可能になるまでJ-20は量産体制には入らないとし、WS-15も問題解決には約8年が必要だと報じている

/////////////////////////////////////////////////////

ジェットエンジン開発は、その国の工業能力を示すバロメータといわれるほど総合力が問われる難しい仕事です

ジェットエンジン開発は、その国の工業能力を示すバロメータといわれるほど総合力が問われる難しい仕事です将来戦の「Game Changer」といわれるような分野で、中国の猛追が多くの分野で報じられていますが、難しところは難しいのでしょう・・・依然として・・・

J-20関連の記事

「中国国防省が運用開始と」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-09-30-1

「中国報道:J-20が運用開始?」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-03-14

「大局を見誤るな:J-20初公開に思う」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-11-02

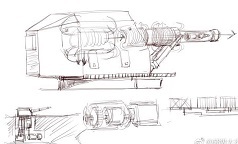

中国が世界初のレールガン搭載艦 [中国要人・軍事]

1日からSNS上で、レイルガンを搭載した世界初の艦艇である中国海軍揚陸艦「黄山」の最新写真が出回っています。

1日からSNS上で、レイルガンを搭載した世界初の艦艇である中国海軍揚陸艦「黄山」の最新写真が出回っています。米海軍もレールガンの開発に取り組んでおり、2017年中旬に米海軍研究所が12秒間隔で2発のガン発射に成功し、今年艦艇への適合に向けた試験を開始するとしていますが、中国軍は既に搭載を終え、少なくとも1回は航海に出たようです

レールガンの特徴は、弾頭(金属球や金属槍)を強力な磁界で射出することから、火薬を炸薬にするこれまでの艦砲に比較し、弾頭の扱いが簡単で大量搭載可能で安価、射出速度が速く敵の対応が困難等々です

一方で、弾頭と打ち出しレールの摩擦熱対処や、大量の電力確保が課題で、実現にはまだ時間が必要と言われています。また従来砲弾に技術革新があり、射出速度や射程が改善して来ており、多額の開発費を継続投入するかの議論もあるようです

一方で、弾頭と打ち出しレールの摩擦熱対処や、大量の電力確保が課題で、実現にはまだ時間が必要と言われています。また従来砲弾に技術革新があり、射出速度や射程が改善して来ており、多額の開発費を継続投入するかの議論もあるようですご紹介する中国艦艇レールガンの技術成熟程度は不明ですが、相当気になるので取り上げます

1日付Defense-News記事によれば

●1日にSNS上で拡散された写真では、Type 072-III強襲揚陸艦の舳先部分にレールガンらしき砲塔が設置され、その後方に数個の箱状の物が置かれているのが確認でき、弾頭装填装置や指揮統制装置、発電機等だと想像できる

●中国海軍はType 909兵器試験艦を保有しているが、レールガン砲塔のみならず、発電機や関連装置を搭載可能なスペースがある強襲揚陸艦を選択して搭載したのではないかと推察されている

●中国海軍はType 909兵器試験艦を保有しているが、レールガン砲塔のみならず、発電機や関連装置を搭載可能なスペースがある強襲揚陸艦を選択して搭載したのではないかと推察されている●またレールガンを搭載したType 072-III強襲揚陸艦「黄山」 には、試験観測用と思われる監視台や詳細不明のセンサーらしきものが搭載されており、また着上陸時に車両等を上陸させる舳先ドアは閉鎖されている

●今回SNS上で出回った写真がどこで撮影されたかは不明だが、もともと「黄山」は東海艦隊に所属しており、レールガンを搭載した状態で既に少なくとも1回の航海が確認されている

////////////////////////////////////////////////////////

先日は、中国が超超音速兵器で米国よりも優位に立っているとの危機感を語る米空軍幹部をご紹介しましたが、同じく将来の「Game Changer」と言われる兵器レールガンでも中国が相当のレベルにあることが伺えます

トランプ大統領の一般教書演説は、中国とロシア軍事力への備えを訴えていましたが、南シナ海への対応を見ても、米国中心主義の姿勢を見ても、本当に西太平洋の安全保障に目が向いているのか疑問です。

トランプ大統領の一般教書演説は、中国とロシア軍事力への備えを訴えていましたが、南シナ海への対応を見ても、米国中心主義の姿勢を見ても、本当に西太平洋の安全保障に目が向いているのか疑問です。そう遠くない将来、中国艦艇からの世界初のレールガン発射をお伝えすることになるのかもしれません・・・

レールガン関連の記事

「依然、摩擦と電力確保が課題」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-07-30

「期待の星レールガンの現状」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-06-27

「Work副長官の指摘」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-05-04

「Zumwalt級駆逐艦を学ぶ」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-10-22

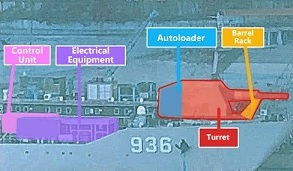

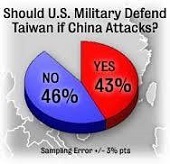

中国が対台湾でも強硬姿勢を強める [中国要人・軍事]

12月30日から1月3日の間は、定期更新は致しません。疲れました・・・休みます・・

27日付Defense-Newsが、中台関係に関する最近の各種報道を取りまとめ、南シナ海同様に、北朝鮮問題などで世界の目が離れている隙に中国が台湾への強硬姿勢を強めていると報じ、中国軍による台湾周辺軍事演習の増加や中国幹部による強硬な発言等を紹介しています

27日付Defense-Newsが、中台関係に関する最近の各種報道を取りまとめ、南シナ海同様に、北朝鮮問題などで世界の目が離れている隙に中国が台湾への強硬姿勢を強めていると報じ、中国軍による台湾周辺軍事演習の増加や中国幹部による強硬な発言等を紹介しています

中国との関係に慎重な台湾政権が誕生後、中国が台湾への旅行客を制限したり嫌がらせをしているのは承知していたのですが、正確には分からないものの、中国が強気に出ているのは間違いないようです

19日に米国が「国家安全保障戦略」を発表し、中国やロシアの身勝手なふるまいに厳しい評価を示したところですが、全く中国は意に介していないようで、米国も足元を見られています。

先日はCSISチームによる南シナ海埋め立て基地建設レポートをご紹介しましたが、対台湾の状況についても断片的ながらご紹介します

27日付Defense-News記事によれば

●12月初旬、米国の2018年国防授権法(National Defense Authorization Act)議論で、米海軍艦艇を台湾の港に入港させる話題が出た際、駐米中国大使館公使のLi Kexin氏は、「米海軍艦艇が台湾のKaohsiung港に入港するならば、その日は中国人民解放軍が台湾を軍事力で併合する日となろう」と強硬な姿勢で米国をけん制した

●12月初旬、米国の2018年国防授権法(National Defense Authorization Act)議論で、米海軍艦艇を台湾の港に入港させる話題が出た際、駐米中国大使館公使のLi Kexin氏は、「米海軍艦艇が台湾のKaohsiung港に入港するならば、その日は中国人民解放軍が台湾を軍事力で併合する日となろう」と強硬な姿勢で米国をけん制した

●このような中国の強硬姿勢を反映するように、中国は台湾近傍での軍事演習を頻繁に繰り返しており、台湾国防省のレポートによれば、中国軍の爆撃機や戦闘機による台湾周辺での演習は16回を数えている

●また台湾の同レポートは、「中国は軍事力を急速に増強し続けている。併せて軍事組織改革や統合運用態勢確立を進め、兵器開発や増産にも余念がない」と記している

●更に25日、頻発する軍事演習を受け台湾の大陸問題担当Chang Hsiao-Yueh大臣は、「もし中国が台湾に軍事侵攻を行うようなことになれば、中国は極めて高い代償を支払うことになる」、「統一に向けたすべての手段が失敗したときの中国の最後の手段が軍事力だと信じているが」と発言している

●このように中台関係が緊張する中、中国の台湾問題担当連絡事務所長であるLiu Junchuan氏が、中国共産党教育機関が発行する新聞「Study Times」に25日投稿し、中国側の圧倒的な国力発展により、台湾との差は急速に拡大しており、台湾は疑いなく中国の支配下に入るだろうと主張した

●このように中台関係が緊張する中、中国の台湾問題担当連絡事務所長であるLiu Junchuan氏が、中国共産党教育機関が発行する新聞「Study Times」に25日投稿し、中国側の圧倒的な国力発展により、台湾との差は急速に拡大しており、台湾は疑いなく中国の支配下に入るだろうと主張した

●投稿は「台湾海峡を挟む両国の国力差はどんどん拡大し、中国は圧倒的な戦略的優位を手にするだろう」、「台湾国民は中国の急速な発展と変化に引き付けられるであろう」、「経済、政治、社会、文化、軍事面での完全な統一がより現実に近づいている」と余裕のコメントで占められている

//////////////////////////////////////////////////////////

中国軍機が日本海にまで戦闘機が進出したりと活動を活発化していますが、沖縄本島と宮古島の間を大編隊で頻繁に通過するなど、台湾周辺でも活動が増えているのでしょう

しかし、もう少し世界も日本のメディアも、中国の動きを取り上げてはどうでしょうか? 気になります・・・最近の中国は・・・

中国関連の記事

「CSISレポート南シナ海中国活動」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-12-17

「中国空母に革新的最新の推進装置搭載へ」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-11-11

「2025年にはAIで中国に負ける」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-11-04

「米国の国家安全保障戦略」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-12-23-1

27日付Defense-Newsが、中台関係に関する最近の各種報道を取りまとめ、南シナ海同様に、北朝鮮問題などで世界の目が離れている隙に中国が台湾への強硬姿勢を強めていると報じ、中国軍による台湾周辺軍事演習の増加や中国幹部による強硬な発言等を紹介しています

27日付Defense-Newsが、中台関係に関する最近の各種報道を取りまとめ、南シナ海同様に、北朝鮮問題などで世界の目が離れている隙に中国が台湾への強硬姿勢を強めていると報じ、中国軍による台湾周辺軍事演習の増加や中国幹部による強硬な発言等を紹介しています中国との関係に慎重な台湾政権が誕生後、中国が台湾への旅行客を制限したり嫌がらせをしているのは承知していたのですが、正確には分からないものの、中国が強気に出ているのは間違いないようです

19日に米国が「国家安全保障戦略」を発表し、中国やロシアの身勝手なふるまいに厳しい評価を示したところですが、全く中国は意に介していないようで、米国も足元を見られています。

先日はCSISチームによる南シナ海埋め立て基地建設レポートをご紹介しましたが、対台湾の状況についても断片的ながらご紹介します

27日付Defense-News記事によれば

●12月初旬、米国の2018年国防授権法(National Defense Authorization Act)議論で、米海軍艦艇を台湾の港に入港させる話題が出た際、駐米中国大使館公使のLi Kexin氏は、「米海軍艦艇が台湾のKaohsiung港に入港するならば、その日は中国人民解放軍が台湾を軍事力で併合する日となろう」と強硬な姿勢で米国をけん制した

●12月初旬、米国の2018年国防授権法(National Defense Authorization Act)議論で、米海軍艦艇を台湾の港に入港させる話題が出た際、駐米中国大使館公使のLi Kexin氏は、「米海軍艦艇が台湾のKaohsiung港に入港するならば、その日は中国人民解放軍が台湾を軍事力で併合する日となろう」と強硬な姿勢で米国をけん制した●このような中国の強硬姿勢を反映するように、中国は台湾近傍での軍事演習を頻繁に繰り返しており、台湾国防省のレポートによれば、中国軍の爆撃機や戦闘機による台湾周辺での演習は16回を数えている

●また台湾の同レポートは、「中国は軍事力を急速に増強し続けている。併せて軍事組織改革や統合運用態勢確立を進め、兵器開発や増産にも余念がない」と記している

●更に25日、頻発する軍事演習を受け台湾の大陸問題担当Chang Hsiao-Yueh大臣は、「もし中国が台湾に軍事侵攻を行うようなことになれば、中国は極めて高い代償を支払うことになる」、「統一に向けたすべての手段が失敗したときの中国の最後の手段が軍事力だと信じているが」と発言している

●このように中台関係が緊張する中、中国の台湾問題担当連絡事務所長であるLiu Junchuan氏が、中国共産党教育機関が発行する新聞「Study Times」に25日投稿し、中国側の圧倒的な国力発展により、台湾との差は急速に拡大しており、台湾は疑いなく中国の支配下に入るだろうと主張した

●このように中台関係が緊張する中、中国の台湾問題担当連絡事務所長であるLiu Junchuan氏が、中国共産党教育機関が発行する新聞「Study Times」に25日投稿し、中国側の圧倒的な国力発展により、台湾との差は急速に拡大しており、台湾は疑いなく中国の支配下に入るだろうと主張した●投稿は「台湾海峡を挟む両国の国力差はどんどん拡大し、中国は圧倒的な戦略的優位を手にするだろう」、「台湾国民は中国の急速な発展と変化に引き付けられるであろう」、「経済、政治、社会、文化、軍事面での完全な統一がより現実に近づいている」と余裕のコメントで占められている

//////////////////////////////////////////////////////////

中国軍機が日本海にまで戦闘機が進出したりと活動を活発化していますが、沖縄本島と宮古島の間を大編隊で頻繁に通過するなど、台湾周辺でも活動が増えているのでしょう

しかし、もう少し世界も日本のメディアも、中国の動きを取り上げてはどうでしょうか? 気になります・・・最近の中国は・・・

中国関連の記事

「CSISレポート南シナ海中国活動」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-12-17

「中国空母に革新的最新の推進装置搭載へ」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-11-11

「2025年にはAIで中国に負ける」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-11-04

「米国の国家安全保障戦略」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-12-23-1

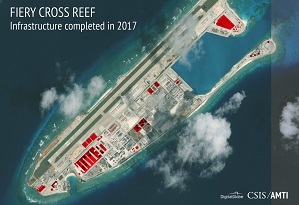

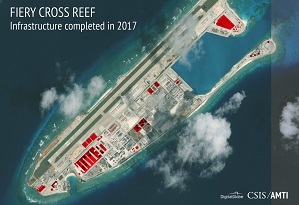

南沙諸島と西沙諸島で埋めたて完了・施設充実中 [中国要人・軍事]

世界が北朝鮮に注目する間にも着々と・・・

12日、公開衛星写真等を基に中国による南シナ海での埋め立て活動等を継続監視しているCSISの「Asia Maritime Transparency Initiative」が、2017年の南沙諸島と西沙諸島での中国の活動を概観する記事をwebサイトに掲載しました

12日、公開衛星写真等を基に中国による南シナ海での埋め立て活動等を継続監視しているCSISの「Asia Maritime Transparency Initiative」が、2017年の南沙諸島と西沙諸島での中国の活動を概観する記事をwebサイトに掲載しました

トランプ政権の焦点から外れ、中国が南シナ海沿岸国と海域での「行動規範:code of conduct」を巡るグダグダ議論で時間を稼ぎ、フィリピン大統領が中国との関係も模索し、世界の目が北朝鮮に向かう中、南シナ海の緊張感が和らいだような印象を与えつつ、中国は着々と両諸島での施設整備を進めています

南沙諸島では埋め立て活動は2016年初頭に終了した模様であり、西沙諸島でも2017年中旬には埋め立て工事活動は見られなくなっているようです。つまり埋め立ては終了し、人口埋め立て島での施設建設や装備配備に注力した1年だったようです

南沙諸島では埋め立て活動は2016年初頭に終了した模様であり、西沙諸島でも2017年中旬には埋め立て工事活動は見られなくなっているようです。つまり埋め立ては終了し、人口埋め立て島での施設建設や装備配備に注力した1年だったようです

細部まで継続的にフォローしているわけではないので詳しく語れませんが、CSISのwebサイトから掻い摘んで状況をご紹介します

南沙諸島Fiery Cross

●最も施設整備が活発だった島。110,000平方メートルの範囲の施設整備が精力的に実施

●3000m級滑走路沿いの格納庫、島南部の弾薬や諸資材を保管する地下貯蔵施設、北端部の通信および監視・情報収集用センサー群、南端の防空ミサイル用強化格納庫、島全体に分散された通信設備で、外観上の工事は完成したように見える

●すでに完成していた水や燃料貯蔵施設にこれらの施設が加わっている

南沙諸島Subi Reef

南沙諸島Subi Reef

●フェアリークロスに続き活動が活発だった島。95,000平方メートルの施設整備が確認

●地下の貯蔵施設、格納庫、防空ミサイル格納用強化格納庫、監視および通信用アンテナやレーダー各種、同島で2つ目となる「像のおり」と呼ばれる情報収集用巨大アンテナ施設の外観上の完成を確認

南沙諸島Mischief Reef

●上記2つの島と同様の方向の施設整備。68,500平方メートルの施設整備

●地下の弾薬や資材保管施設、航空格納庫や防空ミサイル強化格納庫、新たなレーダーや通信アンテナやレドーム。新たに島北部で通信やレーダー施設の整備を開始

南沙諸島North, Tree, and Triton Islands

●この3つの島での工事は小規模だが、地理的に重要性を持つ島で、航法上や支配を示すうえでの必要性がある模様

●North島にはヘリ離着陸場、太陽光発電パネルや風力発電風車を新たに確認、Tree島では台風で大きな被害を受けた施設の残存部分の防御を強化、, 南沙諸島の南西端に当たるTriton島には新たな建物2つ、レーダー等2つが確認

/////////////////////////////////////////////////////////

これ以上の説明はできませんが、南シナ海を忘れるな・・・です

南シナ海関連の記事

「南シナ海3か国で共同監視活動」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-10-18

「久々航行の自由作戦」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-07-03

「CSIS西沙諸島レポート」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-02-13

「塩害対策が鍵か」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-11-10

「西沙諸島に中国戦闘機?」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-11-02-1

12日、公開衛星写真等を基に中国による南シナ海での埋め立て活動等を継続監視しているCSISの「Asia Maritime Transparency Initiative」が、2017年の南沙諸島と西沙諸島での中国の活動を概観する記事をwebサイトに掲載しました

12日、公開衛星写真等を基に中国による南シナ海での埋め立て活動等を継続監視しているCSISの「Asia Maritime Transparency Initiative」が、2017年の南沙諸島と西沙諸島での中国の活動を概観する記事をwebサイトに掲載しましたトランプ政権の焦点から外れ、中国が南シナ海沿岸国と海域での「行動規範:code of conduct」を巡るグダグダ議論で時間を稼ぎ、フィリピン大統領が中国との関係も模索し、世界の目が北朝鮮に向かう中、南シナ海の緊張感が和らいだような印象を与えつつ、中国は着々と両諸島での施設整備を進めています

南沙諸島では埋め立て活動は2016年初頭に終了した模様であり、西沙諸島でも2017年中旬には埋め立て工事活動は見られなくなっているようです。つまり埋め立ては終了し、人口埋め立て島での施設建設や装備配備に注力した1年だったようです

南沙諸島では埋め立て活動は2016年初頭に終了した模様であり、西沙諸島でも2017年中旬には埋め立て工事活動は見られなくなっているようです。つまり埋め立ては終了し、人口埋め立て島での施設建設や装備配備に注力した1年だったようです細部まで継続的にフォローしているわけではないので詳しく語れませんが、CSISのwebサイトから掻い摘んで状況をご紹介します

南沙諸島Fiery Cross

●最も施設整備が活発だった島。110,000平方メートルの範囲の施設整備が精力的に実施

●3000m級滑走路沿いの格納庫、島南部の弾薬や諸資材を保管する地下貯蔵施設、北端部の通信および監視・情報収集用センサー群、南端の防空ミサイル用強化格納庫、島全体に分散された通信設備で、外観上の工事は完成したように見える

●すでに完成していた水や燃料貯蔵施設にこれらの施設が加わっている

南沙諸島Subi Reef

南沙諸島Subi Reef●フェアリークロスに続き活動が活発だった島。95,000平方メートルの施設整備が確認

●地下の貯蔵施設、格納庫、防空ミサイル格納用強化格納庫、監視および通信用アンテナやレーダー各種、同島で2つ目となる「像のおり」と呼ばれる情報収集用巨大アンテナ施設の外観上の完成を確認

南沙諸島Mischief Reef

●上記2つの島と同様の方向の施設整備。68,500平方メートルの施設整備

●地下の弾薬や資材保管施設、航空格納庫や防空ミサイル強化格納庫、新たなレーダーや通信アンテナやレドーム。新たに島北部で通信やレーダー施設の整備を開始

南沙諸島North, Tree, and Triton Islands

●この3つの島での工事は小規模だが、地理的に重要性を持つ島で、航法上や支配を示すうえでの必要性がある模様

●North島にはヘリ離着陸場、太陽光発電パネルや風力発電風車を新たに確認、Tree島では台風で大きな被害を受けた施設の残存部分の防御を強化、, 南沙諸島の南西端に当たるTriton島には新たな建物2つ、レーダー等2つが確認

/////////////////////////////////////////////////////////

これ以上の説明はできませんが、南シナ海を忘れるな・・・です

南シナ海関連の記事

「南シナ海3か国で共同監視活動」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-10-18

「久々航行の自由作戦」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-07-03

「CSIS西沙諸島レポート」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-02-13

「塩害対策が鍵か」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-11-10

「西沙諸島に中国戦闘機?」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-11-02-1

中国海軍が画期的空母推進装置を開発!? [中国要人・軍事]

中国海軍が3月に予言していたのはこれか?

9日付Defense-Newsが香港紙を引用し、中国海軍の研究開発チームが、従来の交流電力を用いた推進装置ではなく、画期的な直流電力を用いた艦艇推進システムの開発に成功し、3隻目の中国国産空母に搭載して電磁カタパルト(EMALS)装備が可能になると報じています

9日付Defense-Newsが香港紙を引用し、中国海軍の研究開発チームが、従来の交流電力を用いた推進装置ではなく、画期的な直流電力を用いた艦艇推進システムの開発に成功し、3隻目の中国国産空母に搭載して電磁カタパルト(EMALS)装備が可能になると報じています

この艦艇推進システムの「breakthrough」と言われても、技術的な意味をさっぱり理解していませんが、EMALSだけでなく、3月に海軍幹部が「最終目標」と語った新型推進装置による「高エネルギー兵器搭載の課題克服」にもつながる技術革新の可能性もあるようです

記事は、米海軍が使用している原子力推進でなくても大きなエネルギーが得られることや、中国海軍が既に陸上の飛行場にEMALSを設置して試験を開始していることも紹介しており、真偽のほか今後の動向が注目される内容ですのでご紹介します

9日付Defense-News記事によれば

●香港のSouth China Morning Post紙は、中国海軍Ma Weiming少将が率いる開発チームに近い筋からの情報として、 中国海軍が原子力によらない画期的な「medium-voltage, direct-current transmission network」開発に成功し、電磁カタパルト(EMALS)搭載だけでなく、大電力を必要とするレールガンやエネルギー兵器搭載にも道を開くと報じた

●香港のSouth China Morning Post紙は、中国海軍Ma Weiming少将が率いる開発チームに近い筋からの情報として、 中国海軍が原子力によらない画期的な「medium-voltage, direct-current transmission network」開発に成功し、電磁カタパルト(EMALS)搭載だけでなく、大電力を必要とするレールガンやエネルギー兵器搭載にも道を開くと報じた

●中国は現在空母遼寧を運用し、2番艦の艤装を行っているが、8万トン級と言われる3番艦は初めてカタパルトを搭載し、しかも電磁式カタパルトEMALS搭載を目指しているが、必要な巨大電力確保の問題に直面していた

●2番艦までの中国空母はカタパルトを装備していないことから、機体重量が重い航空機の運用ができず、J-15戦闘爆撃機も搭載燃料が制限されて航続距離が短く、E-2早期警戒機や輸送機の運用ができ無いのでZ-18 輸送ヘリで代替を行うことから能力が劣る状態にある

●2016年後半に中国海軍は、Huangdicun基地に2つの試験及び訓練用カタパルトを設置しており、1つは蒸気式カタパルトで、もう一つは電磁カタパルトだと考えられている。同基地では改良型のJ-15戦闘機が確認されており、両システムの試験を行っていると見られている

●3月にMa Weiming少将は国営CCTVで、融合推進システムに取り組む究極の目的は、新型推進装置による高エネルギー兵器搭載の課題克服だと述べており、中国海軍艦艇は最新のレールガンや高エネルギー兵器の搭載を目指している

●3月にMa Weiming少将は国営CCTVで、融合推進システムに取り組む究極の目的は、新型推進装置による高エネルギー兵器搭載の課題克服だと述べており、中国海軍艦艇は最新のレールガンや高エネルギー兵器の搭載を目指している

●同少将はまた、中国製のEMALSが米国のフォード級空母に搭載開始されたEMALSより優れているとも語っていた

●なお今年6月から就航後の運用試験を行っているフォード級空母の1番艦である空母フォードでは、FA-18やEA-18Gが増槽燃料タンクを装着して離陸する際、許容値以上の振動を生じることが問題となっている

////////////////////////////////////////////////////

技術的な知識がないので、交流電力を用いたことが、推進装置に革新をもたらすのか、発電装置に革命をもたらすのかもよくわかりませんが、何やら大変なことの様です

先日は、中国のAI技術開発が猛烈に進化しているとご紹介しましたが、電気自動車であったりいろんな分野で急速に技術進化が進んでいるようです。今後にご注目です

キーワードは「a medium-voltage, direct-current transmission network」です

関連の記事

「2025年にはAIで中国に負ける」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-11-04

「J-20運用開始を公式宣言」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-09-30-1

「空母遼寧が香港に堂々入港」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-07-09

9日付Defense-Newsが香港紙を引用し、中国海軍の研究開発チームが、従来の交流電力を用いた推進装置ではなく、画期的な直流電力を用いた艦艇推進システムの開発に成功し、3隻目の中国国産空母に搭載して電磁カタパルト(EMALS)装備が可能になると報じています

9日付Defense-Newsが香港紙を引用し、中国海軍の研究開発チームが、従来の交流電力を用いた推進装置ではなく、画期的な直流電力を用いた艦艇推進システムの開発に成功し、3隻目の中国国産空母に搭載して電磁カタパルト(EMALS)装備が可能になると報じていますこの艦艇推進システムの「breakthrough」と言われても、技術的な意味をさっぱり理解していませんが、EMALSだけでなく、3月に海軍幹部が「最終目標」と語った新型推進装置による「高エネルギー兵器搭載の課題克服」にもつながる技術革新の可能性もあるようです

記事は、米海軍が使用している原子力推進でなくても大きなエネルギーが得られることや、中国海軍が既に陸上の飛行場にEMALSを設置して試験を開始していることも紹介しており、真偽のほか今後の動向が注目される内容ですのでご紹介します

9日付Defense-News記事によれば

●香港のSouth China Morning Post紙は、中国海軍Ma Weiming少将が率いる開発チームに近い筋からの情報として、 中国海軍が原子力によらない画期的な「medium-voltage, direct-current transmission network」開発に成功し、電磁カタパルト(EMALS)搭載だけでなく、大電力を必要とするレールガンやエネルギー兵器搭載にも道を開くと報じた

●香港のSouth China Morning Post紙は、中国海軍Ma Weiming少将が率いる開発チームに近い筋からの情報として、 中国海軍が原子力によらない画期的な「medium-voltage, direct-current transmission network」開発に成功し、電磁カタパルト(EMALS)搭載だけでなく、大電力を必要とするレールガンやエネルギー兵器搭載にも道を開くと報じた●中国は現在空母遼寧を運用し、2番艦の艤装を行っているが、8万トン級と言われる3番艦は初めてカタパルトを搭載し、しかも電磁式カタパルトEMALS搭載を目指しているが、必要な巨大電力確保の問題に直面していた

●2番艦までの中国空母はカタパルトを装備していないことから、機体重量が重い航空機の運用ができず、J-15戦闘爆撃機も搭載燃料が制限されて航続距離が短く、E-2早期警戒機や輸送機の運用ができ無いのでZ-18 輸送ヘリで代替を行うことから能力が劣る状態にある

●2016年後半に中国海軍は、Huangdicun基地に2つの試験及び訓練用カタパルトを設置しており、1つは蒸気式カタパルトで、もう一つは電磁カタパルトだと考えられている。同基地では改良型のJ-15戦闘機が確認されており、両システムの試験を行っていると見られている

●3月にMa Weiming少将は国営CCTVで、融合推進システムに取り組む究極の目的は、新型推進装置による高エネルギー兵器搭載の課題克服だと述べており、中国海軍艦艇は最新のレールガンや高エネルギー兵器の搭載を目指している

●3月にMa Weiming少将は国営CCTVで、融合推進システムに取り組む究極の目的は、新型推進装置による高エネルギー兵器搭載の課題克服だと述べており、中国海軍艦艇は最新のレールガンや高エネルギー兵器の搭載を目指している●同少将はまた、中国製のEMALSが米国のフォード級空母に搭載開始されたEMALSより優れているとも語っていた

●なお今年6月から就航後の運用試験を行っているフォード級空母の1番艦である空母フォードでは、FA-18やEA-18Gが増槽燃料タンクを装着して離陸する際、許容値以上の振動を生じることが問題となっている

////////////////////////////////////////////////////

技術的な知識がないので、交流電力を用いたことが、推進装置に革新をもたらすのか、発電装置に革命をもたらすのかもよくわかりませんが、何やら大変なことの様です

先日は、中国のAI技術開発が猛烈に進化しているとご紹介しましたが、電気自動車であったりいろんな分野で急速に技術進化が進んでいるようです。今後にご注目です

キーワードは「a medium-voltage, direct-current transmission network」です

関連の記事

「2025年にはAIで中国に負ける」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-11-04

「J-20運用開始を公式宣言」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-09-30-1

「空母遼寧が香港に堂々入港」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-07-09

中国国防省がJ-20運用開始を公式宣言 [中国要人・軍事]

9月28日、中国国防省の報道官が記者会見で、公式にJ-20戦闘機が運用を開始した(commissioned J-20 into service)と発表しました。

9月28日、中国国防省の報道官が記者会見で、公式にJ-20戦闘機が運用を開始した(commissioned J-20 into service)と発表しました。しかし一方で、飛行試験は順調に予定通り進んでいるとも表現しており、以前にも米国防省高官の見方をご紹介したように、中国国防省での「運用開始」とは、最前線での任務に投入可能との意味ではなく、正式な作戦運用試験が可能になったとの意味で、今後は他の航空機との連携試験や運用コンセプトの検証試験が可能になる・・・程度の意味と認識したほうがよさそうです

それでも、今年3月9日に中国国営TVが「J-20が運用を開始した」と報道したのとは異なり、公式に中国国防省が中国的な「運用開始」を宣言したということなので、ご紹介しておきます。

9月28日付Defense-News記事によれば

●既に低レート生産体制に入っているといわれている中国空軍J-20は、少なくとも6機の試作機が、2016年からDingxin空軍基地(各種装備品の開発試験基地)の第176航空連隊で試験を行っている

●既に低レート生産体制に入っているといわれている中国空軍J-20は、少なくとも6機の試作機が、2016年からDingxin空軍基地(各種装備品の開発試験基地)の第176航空連隊で試験を行っている●中国空軍内では第4世代機に分類されているが、西側では第5世代機に含まれると解釈されるステルス性を持つ中長距離戦闘機である。ただし、ステルス性に関しては機体を正面から見た場合に限られる

●台湾の専門家が最近外観の形状からJ-20のステルス性をレーダー反射面積から評価し、ステルス性は正面からののみとの一般的見方に同意する結果を得たようだが、機体の表面処理や塗装については評価できていない

●また中国空軍のJ-20操縦者の発言から、J-20があるレベルの「sensor fusion」能力を備えていることが確認されているが、細部は不明である

●ステルス性に配慮し、J-20は胴体内兵器庫に弾薬を格納し、中央のメイン兵器庫には空対空ミサイルPL-12(中国版アムラーム)なら6発、機体両側面の小型兵器庫に各1発の短射程空対空ミサイルを搭載可能とされている

今年3月の記事でJ-20をご紹介

●現時点で、中国は9機から12機のJ-20を保有しているか考えられている。2016年11月に広東省珠海(Zhuhai)の航空ショーで初めて2機が飛行する様子を披露

●現時点で、中国は9機から12機のJ-20を保有しているか考えられている。2016年11月に広東省珠海(Zhuhai)の航空ショーで初めて2機が飛行する様子を披露●エンジンを2基備え、米国製F-22そっくりだと言われる中国CAC(成都飛機工業公司)製のJ-20は、8つのプロトタイプで様々な形態の飛行試験を2011年から開始しているが、兵器搭載試験は今も継続している

●中国国営メディアもかつて言及しているように、J-20は必ずしも空中戦闘能力を追求した設計にはなっておらず、F-22やF-35と直接的な同類ではない。

●全方位のステルス性能を追求せず、前方からのステルス性を追求していることから、高価値目標(AWACS、 空中給油機、 作戦機の大規模編隊、水上目標)に一撃を加え、帰投するような運用構想も考えられる

///////////////////////////////////////////////////////////

正面からのレーダー反射面積を減らし、ひたひたと高価値目標(AWACS、 空中給油機、 作戦機の大規模編隊、水上目標)に接近し、一撃を加えて帰投する独特の運用構想に注目いたしましょう。

米軍や周辺同盟国の西太平洋地域での作戦基盤基地が少ないこともあり、上記「高価値目標」の価値が一段と高くなる戦域ですので、中国空軍の考え方は大いに理にかなっています

米軍や周辺同盟国の西太平洋地域での作戦基盤基地が少ないこともあり、上記「高価値目標」の価値が一段と高くなる戦域ですので、中国空軍の考え方は大いに理にかなっていますDingxin空軍基地は中国内陸北方部の位置し、なかなか公開情報が出てこない場所ですが、「戦闘機命派」が喜びそうな話題でしょうから、生暖かくフォローいたします

J-20関連の記事

「中国報道:J-20が運用開始?」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-03-14

「大局を見誤るな:J-20初公開に思う」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-11-02

米中軍人トップが中将レベルの戦略対話に合意 [中国要人・軍事]

本ブログのFacebookとTwitterもご活用ください!

FB→http://www.facebook.com/holylandsonettokyo

Twitter→https://twitter.com/Mongoose2011

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

大山鳴動してねずみ一匹・・・な感じです

15日、中国を訪問したダンフォード統合参謀本部議長が人民解放軍司令部を訪れ、長年協議を続けてきた両国将官クラス軍人による戦略対話枠組みに中国軍側と合意し、人民解放軍参謀総長の房峰輝大将(Fang Fenghui)と合意文書に署名しました

15日、中国を訪問したダンフォード統合参謀本部議長が人民解放軍司令部を訪れ、長年協議を続けてきた両国将官クラス軍人による戦略対話枠組みに中国軍側と合意し、人民解放軍参謀総長の房峰輝大将(Fang Fenghui)と合意文書に署名しました

正式には「Joint strategic dialogue mechanism」に署名したと表現されていますが、結論的には、両国軍の中将クラスが定期的に、ペンタゴンと北京の人民解放軍司令部で戦略対話を行うようで、最近南シナ海や東シナ海で発生している、米軍偵察機と中国軍機の異常接近や、「航行の自由作戦」に伴う不要な摩擦防止や事態発生時のエスカレーション防止を意図しているようです

今回の合意文書署名に至るまでに、少なくとも3~4年、いやオバマ政権誕生以来継続的に取り組んできたともいえますので、8年以上とも言える時間を掛けた協議が行われて来たことを考えると、おめでとう御座いますとお喜び申し上げるのが適当なのかもしれません。

しかしです。良く見ると、最初の具体的な「対話」は今年の11月まで待って開催予定で、米側はJ-5長のRichard D. Clark陸軍中将が出る予定だそうですが、その対話会議の目的がその段階になっても「対話の枠組みを構築する」(to set up the framework)事となっており、ほとんど具体的な中身が詰まっていないないことや、中国側の消極姿勢が十分伺える状態です。

しかしです。良く見ると、最初の具体的な「対話」は今年の11月まで待って開催予定で、米側はJ-5長のRichard D. Clark陸軍中将が出る予定だそうですが、その対話会議の目的がその段階になっても「対話の枠組みを構築する」(to set up the framework)事となっており、ほとんど具体的な中身が詰まっていないないことや、中国側の消極姿勢が十分伺える状態です。

加えて、中国共産党の軍事委員会のメンバーでもない中将レベルが中身のある建設的な議論をするとも考えられず、ホットラインのように緊急時に機能するのか極めて怪しいと疑わざるを得ませんが、ないよりは増し、相手にシグナルぐらいは送れるし、相手の対応から背景を探る程度の期待は出来るのかもしれません。

・・・と言うことで、いきなりテンションが下がっていますが、米海軍協会web記事より、米中軍の戦略対話枠組み署名の模様をご紹介します

16日付米海軍協会web記事によれば

●15日の合意署名に対する統合参謀本部と米国防省の声明文は、当地域や世界が核武装した北朝鮮の危険に直面している今、両国軍のコミュニケーションは極めて重要である、と強調している

●15日の合意署名に対する統合参謀本部と米国防省の声明文は、当地域や世界が核武装した北朝鮮の危険に直面している今、両国軍のコミュニケーションは極めて重要である、と強調している

●更に声明は、本合意は危機の緩和を意図したもの(intended for crisis mitigation)で、双方の誤算のリスクを低下させてくれる、と記している

●8月10日にミサイル駆逐艦John S. McCain (DDG-56)が、2017年に入って3回目の「航行の自由作戦」を実施し、中国が埋め立てを行っている問題の「Mischief Reef」の12マイル以内を航行したように、両国間の緊張は高まっている

●またここ数年、米海軍偵察機と中国空軍機間の事案が何度も発生しており、特に中国側が「防空識別区」を一方的に設定し、米側がこれを無視している状態が続いていることも緊張を高めている

●もっとも悪質な事例としては、2014年に中国軍のJ-11B戦闘機が米海軍P-8海洋偵察機に対し異常接近し、中国戦闘機が搭載武器を誇示するようにP-8を巻き込むような「バレルロール」機動を行った事案がある

●もっとも悪質な事例としては、2014年に中国軍のJ-11B戦闘機が米海軍P-8海洋偵察機に対し異常接近し、中国戦闘機が搭載武器を誇示するようにP-8を巻き込むような「バレルロール」機動を行った事案がある

●中国側は、米軍偵察機が中国沿岸に接近して偵察行動をとることが事態を引き起こしたと主張したが、米軍機は公海上空を国際法に乗っ取り飛行していただけである

●このような事象にもかかわらず、この戦略対話枠組みに関する話し合いは継続されてきたのである

///////////////////////////////////////////////////////

ダンフォード議長と署名式に臨んだ人民解放軍参謀総長の房峰輝大将は、2012年11月から同ポストについているベテランです。

下記の過去記事でご紹介していますが、房峰輝大将が参謀総長に就任した頃は、まだ米側に中国との対話の期待が大いにあり、2013年春のデンプシー統合参謀本部議長の訪中や、2014年春の房峰輝大将の訪米は、極めて盛大に歓迎ムードが漂っています

下記の過去記事でご紹介していますが、房峰輝大将が参謀総長に就任した頃は、まだ米側に中国との対話の期待が大いにあり、2013年春のデンプシー統合参謀本部議長の訪中や、2014年春の房峰輝大将の訪米は、極めて盛大に歓迎ムードが漂っています

時は流れて・・・米国も大変でしょうが・・中国には困ったものです。

往時の米中軍トップ:房峰輝とデンプシーの交流

「房峰輝の訪米2014」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-05-14

「デンプシー訪中2013」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2013-04-23

ゲーツ国防長官(当時)の対中国対話に関する言葉

「冷戦時のソ連との戦略兵器交渉は、必ずしも実を結ばなかったが、双方の誤解や疑念を晴らすのに有効であった。ゆえに、いかなる政治的ごたごたがあろうとも、中国との軍事レベル対話は継続して置かねばならない」

「冷戦時のソ連との戦略兵器交渉は、必ずしも実を結ばなかったが、双方の誤解や疑念を晴らすのに有効であった。ゆえに、いかなる政治的ごたごたがあろうとも、中国との軍事レベル対話は継続して置かねばならない」

→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2010-06-17

「中国に関して米国の立場を(インド首相に)説明した。対話の継続が重要であると。私は旧ソ連と長年にわたって戦略兵器交渉を行った。同交渉が兵器の削減に繋がったかどうか自信はないが、交渉を通じての率直な意見のぶつけ合い、核兵器自体やその近代化に関する議論は、冷戦期間中にわたり2大大国間に誤解が生じることの防止に大きな役割を果たしたと考えている」

→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2010-01-21

「米中の軍事対話が人質に取られている状態である。皆さんに明らかにして置きたい。中国が対話を中断したことによって、米国が台湾への政策を変えることはない」

「米国防省は、継続的で信頼に足る、全てのレベルにおける軍事交流により誤解、誤判断、意志疎通のミスを減らす事を希望する。これは地域の安全保障にとって必要不可欠である」

→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2010-06-05

ロバート・ゲーツ語録100選

→http://crusade.blog.so-net.ne.jp/2013-05-19

FB→http://www.facebook.com/holylandsonettokyo

Twitter→https://twitter.com/Mongoose2011

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

大山鳴動してねずみ一匹・・・な感じです

15日、中国を訪問したダンフォード統合参謀本部議長が人民解放軍司令部を訪れ、長年協議を続けてきた両国将官クラス軍人による戦略対話枠組みに中国軍側と合意し、人民解放軍参謀総長の房峰輝大将(Fang Fenghui)と合意文書に署名しました

15日、中国を訪問したダンフォード統合参謀本部議長が人民解放軍司令部を訪れ、長年協議を続けてきた両国将官クラス軍人による戦略対話枠組みに中国軍側と合意し、人民解放軍参謀総長の房峰輝大将(Fang Fenghui)と合意文書に署名しました正式には「Joint strategic dialogue mechanism」に署名したと表現されていますが、結論的には、両国軍の中将クラスが定期的に、ペンタゴンと北京の人民解放軍司令部で戦略対話を行うようで、最近南シナ海や東シナ海で発生している、米軍偵察機と中国軍機の異常接近や、「航行の自由作戦」に伴う不要な摩擦防止や事態発生時のエスカレーション防止を意図しているようです

今回の合意文書署名に至るまでに、少なくとも3~4年、いやオバマ政権誕生以来継続的に取り組んできたともいえますので、8年以上とも言える時間を掛けた協議が行われて来たことを考えると、おめでとう御座いますとお喜び申し上げるのが適当なのかもしれません。

しかしです。良く見ると、最初の具体的な「対話」は今年の11月まで待って開催予定で、米側はJ-5長のRichard D. Clark陸軍中将が出る予定だそうですが、その対話会議の目的がその段階になっても「対話の枠組みを構築する」(to set up the framework)事となっており、ほとんど具体的な中身が詰まっていないないことや、中国側の消極姿勢が十分伺える状態です。

しかしです。良く見ると、最初の具体的な「対話」は今年の11月まで待って開催予定で、米側はJ-5長のRichard D. Clark陸軍中将が出る予定だそうですが、その対話会議の目的がその段階になっても「対話の枠組みを構築する」(to set up the framework)事となっており、ほとんど具体的な中身が詰まっていないないことや、中国側の消極姿勢が十分伺える状態です。加えて、中国共産党の軍事委員会のメンバーでもない中将レベルが中身のある建設的な議論をするとも考えられず、ホットラインのように緊急時に機能するのか極めて怪しいと疑わざるを得ませんが、ないよりは増し、相手にシグナルぐらいは送れるし、相手の対応から背景を探る程度の期待は出来るのかもしれません。

・・・と言うことで、いきなりテンションが下がっていますが、米海軍協会web記事より、米中軍の戦略対話枠組み署名の模様をご紹介します

16日付米海軍協会web記事によれば

●15日の合意署名に対する統合参謀本部と米国防省の声明文は、当地域や世界が核武装した北朝鮮の危険に直面している今、両国軍のコミュニケーションは極めて重要である、と強調している

●15日の合意署名に対する統合参謀本部と米国防省の声明文は、当地域や世界が核武装した北朝鮮の危険に直面している今、両国軍のコミュニケーションは極めて重要である、と強調している●更に声明は、本合意は危機の緩和を意図したもの(intended for crisis mitigation)で、双方の誤算のリスクを低下させてくれる、と記している

●8月10日にミサイル駆逐艦John S. McCain (DDG-56)が、2017年に入って3回目の「航行の自由作戦」を実施し、中国が埋め立てを行っている問題の「Mischief Reef」の12マイル以内を航行したように、両国間の緊張は高まっている

●またここ数年、米海軍偵察機と中国空軍機間の事案が何度も発生しており、特に中国側が「防空識別区」を一方的に設定し、米側がこれを無視している状態が続いていることも緊張を高めている

●もっとも悪質な事例としては、2014年に中国軍のJ-11B戦闘機が米海軍P-8海洋偵察機に対し異常接近し、中国戦闘機が搭載武器を誇示するようにP-8を巻き込むような「バレルロール」機動を行った事案がある

●もっとも悪質な事例としては、2014年に中国軍のJ-11B戦闘機が米海軍P-8海洋偵察機に対し異常接近し、中国戦闘機が搭載武器を誇示するようにP-8を巻き込むような「バレルロール」機動を行った事案がある●中国側は、米軍偵察機が中国沿岸に接近して偵察行動をとることが事態を引き起こしたと主張したが、米軍機は公海上空を国際法に乗っ取り飛行していただけである

●このような事象にもかかわらず、この戦略対話枠組みに関する話し合いは継続されてきたのである

///////////////////////////////////////////////////////

ダンフォード議長と署名式に臨んだ人民解放軍参謀総長の房峰輝大将は、2012年11月から同ポストについているベテランです。

下記の過去記事でご紹介していますが、房峰輝大将が参謀総長に就任した頃は、まだ米側に中国との対話の期待が大いにあり、2013年春のデンプシー統合参謀本部議長の訪中や、2014年春の房峰輝大将の訪米は、極めて盛大に歓迎ムードが漂っています

下記の過去記事でご紹介していますが、房峰輝大将が参謀総長に就任した頃は、まだ米側に中国との対話の期待が大いにあり、2013年春のデンプシー統合参謀本部議長の訪中や、2014年春の房峰輝大将の訪米は、極めて盛大に歓迎ムードが漂っています時は流れて・・・米国も大変でしょうが・・中国には困ったものです。

往時の米中軍トップ:房峰輝とデンプシーの交流

「房峰輝の訪米2014」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-05-14

「デンプシー訪中2013」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2013-04-23

ゲーツ国防長官(当時)の対中国対話に関する言葉

「冷戦時のソ連との戦略兵器交渉は、必ずしも実を結ばなかったが、双方の誤解や疑念を晴らすのに有効であった。ゆえに、いかなる政治的ごたごたがあろうとも、中国との軍事レベル対話は継続して置かねばならない」

「冷戦時のソ連との戦略兵器交渉は、必ずしも実を結ばなかったが、双方の誤解や疑念を晴らすのに有効であった。ゆえに、いかなる政治的ごたごたがあろうとも、中国との軍事レベル対話は継続して置かねばならない」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2010-06-17

「中国に関して米国の立場を(インド首相に)説明した。対話の継続が重要であると。私は旧ソ連と長年にわたって戦略兵器交渉を行った。同交渉が兵器の削減に繋がったかどうか自信はないが、交渉を通じての率直な意見のぶつけ合い、核兵器自体やその近代化に関する議論は、冷戦期間中にわたり2大大国間に誤解が生じることの防止に大きな役割を果たしたと考えている」

→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2010-01-21

「米中の軍事対話が人質に取られている状態である。皆さんに明らかにして置きたい。中国が対話を中断したことによって、米国が台湾への政策を変えることはない」

「米国防省は、継続的で信頼に足る、全てのレベルにおける軍事交流により誤解、誤判断、意志疎通のミスを減らす事を希望する。これは地域の安全保障にとって必要不可欠である」

→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2010-06-05

ロバート・ゲーツ語録100選

→http://crusade.blog.so-net.ne.jp/2013-05-19

中国空母「遼寧」が20周年香港に堂々入港! [中国要人・軍事]

これこそ「Show Of Force」のお手本でしょう!

ちなみに「Show Of Force」とは、敵に対し、文字通り我の戦闘能力や意思を示すことで、相手を威嚇し警告する軍隊の行動を指します。

7日、返還20周年を迎えた香港に、駆逐艦とフリゲート艦を従えた中国海軍の空母「遼寧:Liaoning」が入港し、陸海空に及ぶ厳重な警備体制が敷かれる中、新しい香港総督らの盛大な出迎えを受けました。

7日、返還20周年を迎えた香港に、駆逐艦とフリゲート艦を従えた中国海軍の空母「遼寧:Liaoning」が入港し、陸海空に及ぶ厳重な警備体制が敷かれる中、新しい香港総督らの盛大な出迎えを受けました。

香港に永住権を持つ限定2000名が空母への訪問を許可され、海軍基地周辺が7日から11日まで飛行禁止エリアに指定される中、結構フランクに空母見学に興じたようです。

香港返還20周年記念では習近平が香港を訪問。3000名の兵士を前に閲兵式を6月30日実施して力を誇示し、7月1日の20周年記念式典では、一国二制度の成功を自画自賛し、民主化を認めぬ中国政府に失望した若者の間で台頭する香港独立の動きをけん制し、香港政府が「有効な打撃を与えた」として対応を讃えていたところです。

特に申し上げることもないのですが、複数の写真でその「Show Of Force」ぶりをご紹介いたします

空母戦闘群司令官Ding Yi少将は歓迎式で

●我々空母遼寧戦闘群は、香港返還のお祝いに参加するためやっていました。

●この訪問により、香港の愛国者の皆さんに、中国軍の進化発展をより一層ご理解いただけると信じています

新しい香港総督のCarrie Lam女史は

●中国政府が、返還20周年のこのタイミングに、空母派遣を許可してくれたことに感謝します

●この訪問により、香港市民の中国への理解と認識が大いに促進されるでしょう

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

中古の空母をウクライナから譲り受け、「本当にモノになるのか?」との懐疑的な諸外国からの視線を受けつつ、2012年に就航し、中国製J-15を艦載機として訓練を続けている空母遼寧です。

カタパルトを装備していないため、艦載機の搭載量や航続距離が限定され、戦力としては依然「疑問符」の付く同空母ですが、こうして「Show Of Force」の役割を堂々と果たしていることは否定できない事実です。

カタパルトを装備していないため、艦載機の搭載量や航続距離が限定され、戦力としては依然「疑問符」の付く同空母ですが、こうして「Show Of Force」の役割を堂々と果たしていることは否定できない事実です。

そして今、この「遼寧」の経験をもとに、2隻目の空母が建造されており、間もなく進水・就航するだろうといわれています。なんだかんだ言われても、着実な歩みです。

空母遼寧などの関連記事

「司令官の視察映像」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-12-27

「2隻目の建造確認」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-10-03-1

「中国海軍の集中検討会」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-05-26

「遼寧艦載機の予想リスト」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-09-08

「遼寧の運用準備が急ピッチ」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-09-07

「映像:空母遼寧J-15離着陸」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-04-29

「空母遼寧が中国海軍へ」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-05-08

「論争:中国空母は脅威か?」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-06-28

ちなみに「Show Of Force」とは、敵に対し、文字通り我の戦闘能力や意思を示すことで、相手を威嚇し警告する軍隊の行動を指します。

7日、返還20周年を迎えた香港に、駆逐艦とフリゲート艦を従えた中国海軍の空母「遼寧:Liaoning」が入港し、陸海空に及ぶ厳重な警備体制が敷かれる中、新しい香港総督らの盛大な出迎えを受けました。

7日、返還20周年を迎えた香港に、駆逐艦とフリゲート艦を従えた中国海軍の空母「遼寧:Liaoning」が入港し、陸海空に及ぶ厳重な警備体制が敷かれる中、新しい香港総督らの盛大な出迎えを受けました。香港に永住権を持つ限定2000名が空母への訪問を許可され、海軍基地周辺が7日から11日まで飛行禁止エリアに指定される中、結構フランクに空母見学に興じたようです。

香港返還20周年記念では習近平が香港を訪問。3000名の兵士を前に閲兵式を6月30日実施して力を誇示し、7月1日の20周年記念式典では、一国二制度の成功を自画自賛し、民主化を認めぬ中国政府に失望した若者の間で台頭する香港独立の動きをけん制し、香港政府が「有効な打撃を与えた」として対応を讃えていたところです。

特に申し上げることもないのですが、複数の写真でその「Show Of Force」ぶりをご紹介いたします

空母戦闘群司令官Ding Yi少将は歓迎式で

●我々空母遼寧戦闘群は、香港返還のお祝いに参加するためやっていました。

●この訪問により、香港の愛国者の皆さんに、中国軍の進化発展をより一層ご理解いただけると信じています

新しい香港総督のCarrie Lam女史は

●中国政府が、返還20周年のこのタイミングに、空母派遣を許可してくれたことに感謝します

●この訪問により、香港市民の中国への理解と認識が大いに促進されるでしょう

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

中古の空母をウクライナから譲り受け、「本当にモノになるのか?」との懐疑的な諸外国からの視線を受けつつ、2012年に就航し、中国製J-15を艦載機として訓練を続けている空母遼寧です。

カタパルトを装備していないため、艦載機の搭載量や航続距離が限定され、戦力としては依然「疑問符」の付く同空母ですが、こうして「Show Of Force」の役割を堂々と果たしていることは否定できない事実です。

カタパルトを装備していないため、艦載機の搭載量や航続距離が限定され、戦力としては依然「疑問符」の付く同空母ですが、こうして「Show Of Force」の役割を堂々と果たしていることは否定できない事実です。そして今、この「遼寧」の経験をもとに、2隻目の空母が建造されており、間もなく進水・就航するだろうといわれています。なんだかんだ言われても、着実な歩みです。

空母遼寧などの関連記事

「司令官の視察映像」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-12-27

「2隻目の建造確認」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-10-03-1

「中国海軍の集中検討会」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-05-26

「遼寧艦載機の予想リスト」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-09-08

「遼寧の運用準備が急ピッチ」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-09-07

「映像:空母遼寧J-15離着陸」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-04-29

「空母遼寧が中国海軍へ」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-05-08

「論争:中国空母は脅威か?」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-06-28

中国の巨大ミサイル駆逐艦「Type 055」進水 [中国要人・軍事]

6月28日、上海の江南造船所で中国海軍の新しい大型ミサイル駆逐艦「Type 055:Renhai-class」の1番艦が進水しました。

6月28日、上海の江南造船所で中国海軍の新しい大型ミサイル駆逐艦「Type 055:Renhai-class」の1番艦が進水しました。進水式典実施を発表する中国国防省声明は、具体的な艦名等で呼称しておらず正式名称は不明ですが、西側情報機関では「Type 055:Renhai-class」との名称で呼んでいます。

また、いちおう「駆逐艦:destroyer」とご紹介しましたが、2017年版米国防省「中国の軍事力」レポートでは巡洋艦(cruiser)に分類されており、米国としても大型艦と見なしているようです

細部について公式発表がありませんが、衛星写真等による分析では、中国海軍現有の「Type 054D」より大型で、また「054D」より大きい米海軍イージス艦(アーレイ・バーク級)より更に大型で、イージス艦と似たような装備を備えているようです。

細部について公式発表がありませんが、衛星写真等による分析では、中国海軍現有の「Type 054D」より大型で、また「054D」より大きい米海軍イージス艦(アーレイ・バーク級)より更に大型で、イージス艦と似たような装備を備えているようです。今後は2019年の作戦運用開始に向け、各種試験が今後行われると見積もられていますが、6月28日Defense-News記事などでその概要をお勉強しておきましょう。

6月28日Defense-News記事などによれば

●6月28日の進水式典に併せて中国国防省は、同艦が排水量1万トンの艦艇であると紹介しているが、細部は明らかにしていない。しかし衛星写真等による分析ではこ

の数字は控えめなモノで、以下の様な大型艦艇だと見積もられている

---Type 055は、排水量12~13000トン、全長175~180m 幅20m

---Type 054Dは排水量7500トン、全長155m

---米イージス艦(アーレイバーク級)は排水量8700トン、全長155m

●防空ミサイルやBMDミサイルの垂直発射装置VLS

--- Type 055は、112~128発セル

---米イージス艦(アーレイバーク級)は96発セル

●その他の兵装

H/PJ-38 130mm単装速射砲、H/PJ-11 CIWS

HHQ-10 近SAM、VLS 112セル

●2019年と予想されている運用開始後「Type 055:Renhai級」は、比較的小型の052D駆逐艦や054Aフリゲート艦と共に、空母戦闘群を構成するモノと考えられている

●「Type 055:Renhai級」の建造ペースは従来の新型艦艇と比べて極めて早い。052D駆逐艦の場合は、052, 052Bと052Cと改良を重ねた後に完成版の「052D」量産に至っているが、

●052D駆逐艦は2014年に試作艦が初めて確認されたばかりにも関わらず、大連市の大連造船所既に現在5番艦の建造開始が始まっている。このことから、海軍艦艇建造インフラの充実度が伺える

////////////////////////////////////////////////////////////

中国海軍の艦艇の建造ペースが急速に速まっている事は確かでしょうし、米海軍が危機感を覚えて「355隻体制」を訴えていることは理解できます。

中国海軍の艦艇の建造ペースが急速に速まっている事は確かでしょうし、米海軍が危機感を覚えて「355隻体制」を訴えていることは理解できます。しかし同時に忘れてはならないのは、空母や艦載機や艦艇搭載ミサイル等の戦力差を考えれば、中国軍が「艦艇VS艦艇」や「空母VS空母」の決戦を想定して軍事増強していると考えるのは適切とは言いがたく、やはり米軍や西側の弱点を突く、弾道・巡航ミサイル、サイバーや宇宙や電子戦を正面に据えた「Short duration, high intensity conflict」で勝利する事を狙っている(2017年版米国防省「中国の軍事力」レポートの表現)点です。

ちなみに、今では「駆逐艦:destroyer」とは巡洋艦(cruiser)の違いは、巡洋艦の方が少し大型で遠洋航海向きだ・・・程度の極めて微妙な感覚的な分類で、明確な定義はないようです

米海軍トップが355隻体制を打ち上げる

→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-05-18

中国海軍関連の話題

「RIMPACで日本に嫌がらせ」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-07-27

「南シナ海で大規模演習」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-07-30

「インド洋に第4の艦隊?」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-02-10

RAND研究所が200ページを超える本格的報告書を

「前:RAND中国軍弱点レポート」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-02-15

「後:RAND中国軍弱点レポート」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-02-15-1

ウィキペディア「Type 055」

ウィキペディア「Type 055」→https://ja.wikipedia.org/wiki/055%E5%9E%8B%E9%A7%86%E9%80%90%E8%89%A6

「Type 052D」について

→http://www.military-today.com/navy/type_052d_class.htm