米国で出始めた「中国を過剰評価するな」論 [安全保障全般]

25年以上中国研究に従事するハーバードの研究者寄稿

過剰な評価や脅威論が流布する中、全体をよく俯瞰すべきと

アクセス数稼ぎのメディア情報に惑わされるな

3月5日付 Defense-Oneが、「The Conversation」に寄稿されたハーバード大ケネディースクールのベテラン中国研究者の論考を掲載し、中国の経済力や影響力や軍事力などが過剰に評価され米国民や政策担当者に影響を与えている現状を危惧し、不動産バブル崩壊に端を発する経済崩壊で岐路に立っている中国との関係を考えるにあたり、中国の国力を多様な側面から冷静に再評価すべきではないか との意見を取り上げています

3月5日付 Defense-Oneが、「The Conversation」に寄稿されたハーバード大ケネディースクールのベテラン中国研究者の論考を掲載し、中国の経済力や影響力や軍事力などが過剰に評価され米国民や政策担当者に影響を与えている現状を危惧し、不動産バブル崩壊に端を発する経済崩壊で岐路に立っている中国との関係を考えるにあたり、中国の国力を多様な側面から冷静に再評価すべきではないか との意見を取り上げています

論考の筆者は「executive director of the Mossavar-Rahmani Center for Business and Government at the Harvard Kennedy School」との肩書の Dan Murphy 氏で、25年以上にわたり大学やシンクタンクで中国研究に従事し、その間、国務省や多くの研究機関による中国研究や政策提言プロジェクトのほか、巧みな中国語を操り中国との学際的交流事業の企画運営も担ってきた「その道」のプロで、現在も「National Committee on U.S.-China Relations」メンバーとして米国の対中国政策に関与している研究者です

筆者は長年中国と向き合ってきた経験から、1966年から 10年間も続いた文化大革命などの自殺的な混乱期を経つつも、1949年の中華人民共和国誕生から僅か75年でここまで飛躍的発展を遂げた中国の力は評価されるべきで、様々な教訓を世界中の国に提示しているが、中国の直面している課題は単に今表面化している不動産バブル崩壊だけにとどまらず極めて根深いものがあり、きちんと冷静に評価しないと米国の対中国政策判断を誤ると、言葉を選んだ慎重な表現ながら、強く訴える内容となっています

筆者は長年中国と向き合ってきた経験から、1966年から 10年間も続いた文化大革命などの自殺的な混乱期を経つつも、1949年の中華人民共和国誕生から僅か75年でここまで飛躍的発展を遂げた中国の力は評価されるべきで、様々な教訓を世界中の国に提示しているが、中国の直面している課題は単に今表面化している不動産バブル崩壊だけにとどまらず極めて根深いものがあり、きちんと冷静に評価しないと米国の対中国政策判断を誤ると、言葉を選んだ慎重な表現ながら、強く訴える内容となっています

まんぐーすは、今後このような「中国見直し論」が世界で盛んになると考えていますが、一方でこの「見直し論」に関し、現在の日本のメディアや研究者の動きは世界で最も鈍重になろうと予期していますので、微力ながら早めに日本で「種まき」させていただきます。いつものように「つまみ食い」紹介となりますが

Dan Murphy 氏の論考概要の概要

●米国の世論調査で「最も脅威を感じる国は?」と問うと、どの調査でも約5割の国民が中国と答え、ロシアが次いで17%程度で続く状態が現在の米国民の感覚だが、正確性に疑問符が付くと言われながらもGDP世界2位で、10年以上に渡り毎年10%程度の軍事費増強を続け、他国に比し圧倒的な数の理系大学卒業生を毎年排出し、猛烈なペースで各種インフラ整備を進める中国の「Eye Catching」な側面だけを見ていては、中国の真の姿は見えてこず、適切な外交政策には結びつかない

●米国の世論調査で「最も脅威を感じる国は?」と問うと、どの調査でも約5割の国民が中国と答え、ロシアが次いで17%程度で続く状態が現在の米国民の感覚だが、正確性に疑問符が付くと言われながらもGDP世界2位で、10年以上に渡り毎年10%程度の軍事費増強を続け、他国に比し圧倒的な数の理系大学卒業生を毎年排出し、猛烈なペースで各種インフラ整備を進める中国の「Eye Catching」な側面だけを見ていては、中国の真の姿は見えてこず、適切な外交政策には結びつかない

●このような中国脅威論を米国民が信じる背景には、中国共産党による中国をよく見せるキャンペーンの大規模展開があるが、結果として米国民の1/3が中国経済は米国と同レベルと思い込み、米国以上と思い込んでいる者が1/3にも達する有様である。実際には中国人一人当たりのGDPは米国の1/6程度に過ぎないのにである。同時に米国メディアが盛んに発信する「米国の悲観的な側面」が脳裏に焼き付いている米国民に、「中国恐ろし」感が入り込みやすい面もある

●このような「中国脅威感」は、2024年明けから顕在化している「中国不動産バブル崩壊」に端を発する中国経済崩壊の兆しによって変化し始めたとはいえ、まだまだ中国に関して過剰評価されている部分は多い

●このような「中国脅威感」は、2024年明けから顕在化している「中国不動産バブル崩壊」に端を発する中国経済崩壊の兆しによって変化し始めたとはいえ、まだまだ中国に関して過剰評価されている部分は多い

●中国は軍事力強化を背景とした力の外交だけでなく、資金力も背景にソフトパワーによる外交関係強化にも取り組んできたが、結果として関係が構築できているのは北朝鮮、パキスタン、カンボジア、ロシアぐらいであり、その関係も米国と日韓豪とのそれと比較すると、決して強固とは言い難いレベルにあると見ることができる

●他国は中国によるウイグル自治区での人権弾圧や、少数民族に対する漢民族への同化政策の過酷さを、様々な媒体やSNSを通じて知っており、同時に共産党政権によるそれら情報に関するネット上での厳しい監視の目と恐ろしいまでの取り締まりの厳しさを知り、安易に中国との関係強化を進める気に成れない状況となっている

●中国国内に目を転じれば、「腐敗撲滅」や「共同富裕」のスローガンの下、IT事業で成功した起業家を拘束したり、軍指導層を腐敗を理由に根こそぎ粛清して軍機能がマヒするまで徹底的に行うなど、あまりの過激さに国民の意欲をそぐレベルになっている

●中国国内に目を転じれば、「腐敗撲滅」や「共同富裕」のスローガンの下、IT事業で成功した起業家を拘束したり、軍指導層を腐敗を理由に根こそぎ粛清して軍機能がマヒするまで徹底的に行うなど、あまりの過激さに国民の意欲をそぐレベルになっている

●またコロナ対策においては、西側企業の中国撤退を加速させた「ゼロコロナ政策」や、効果の高い外国製ワクチンを導入せず、効果に疑問のある中国製ワクチン使用に固執する等、国民の生命より共産党のメンツを重視する政府の姿勢は、多くの中国国民の目に明らかになりつつある

●その結果として、中国国民は自国や自国の将来に悲観的な見通ししか持てず、年間の出生者数が2016年の1800万人から、2023年には900万人にまで激減する等の形で顕在化している。

●その結果として、中国国民は自国や自国の将来に悲観的な見通ししか持てず、年間の出生者数が2016年の1800万人から、2023年には900万人にまで激減する等の形で顕在化している。

●また富裕層や有力者が、あらゆる手段を使って資産を「闇ルート」で海外に持ち出す動きが加速し、私のような外国人研究者の耳にも日常的な話として伝わってくる事態となっている

●中国が1949年の建国から僅か75年でここまで発展し、国際的影響力を高めた点は否定できない事実であるが、上記のような極めて大きな外交と国内問題を抱えている現状も中国の姿として正しく理解しつつ、中国の今後の展開を見る上では、「人種的偏見」や「ナショナリズム」や「排外主義」といった偏った見方から距離を置いた冷静な視点や判断が求められる

//////////////////////////////////////

Dan Murphy 氏の論考には「婉曲的」な表現が多いため、上記の「つまみ食い」紹介には、まんぐーすの独断で言葉や説明的表現を追加していることをご承知おきください。

Dan Murphy 氏の論考には「婉曲的」な表現が多いため、上記の「つまみ食い」紹介には、まんぐーすの独断で言葉や説明的表現を追加していることをご承知おきください。

あくまでDan Murphy 氏の意見は、今後様々な形で世界で論じられるであろう「中国再考」論の一つであり、もっと重要な論点があるのかもしれませんし、天文学的金額の「不良債権」のみで十分に国家としての存続が難しいのかもしれませんが、日本では中国の影響を受けた歪んだ論者が多いことから、議論の芽が当面出ない可能性もあることから、今回は「種まき」のつもりでご紹介させていただきました

防衛研究所の「異様な」対中国姿勢がわかる公刊物

「台湾への非接触型「情報化戦争」」→https://holylandtokyo.com/2024/01/05/5398/

「中国の影響工作/概要解説」→https://holylandtokyo.com/2023/12/21/5362/

「異様な中国安全保障レポート2024」→https://holylandtokyo.com/2023/11/28/5299/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

過剰な評価や脅威論が流布する中、全体をよく俯瞰すべきと

アクセス数稼ぎのメディア情報に惑わされるな

3月5日付 Defense-Oneが、「The Conversation」に寄稿されたハーバード大ケネディースクールのベテラン中国研究者の論考を掲載し、中国の経済力や影響力や軍事力などが過剰に評価され米国民や政策担当者に影響を与えている現状を危惧し、不動産バブル崩壊に端を発する経済崩壊で岐路に立っている中国との関係を考えるにあたり、中国の国力を多様な側面から冷静に再評価すべきではないか との意見を取り上げています

3月5日付 Defense-Oneが、「The Conversation」に寄稿されたハーバード大ケネディースクールのベテラン中国研究者の論考を掲載し、中国の経済力や影響力や軍事力などが過剰に評価され米国民や政策担当者に影響を与えている現状を危惧し、不動産バブル崩壊に端を発する経済崩壊で岐路に立っている中国との関係を考えるにあたり、中国の国力を多様な側面から冷静に再評価すべきではないか との意見を取り上げています 論考の筆者は「executive director of the Mossavar-Rahmani Center for Business and Government at the Harvard Kennedy School」との肩書の Dan Murphy 氏で、25年以上にわたり大学やシンクタンクで中国研究に従事し、その間、国務省や多くの研究機関による中国研究や政策提言プロジェクトのほか、巧みな中国語を操り中国との学際的交流事業の企画運営も担ってきた「その道」のプロで、現在も「National Committee on U.S.-China Relations」メンバーとして米国の対中国政策に関与している研究者です

筆者は長年中国と向き合ってきた経験から、1966年から 10年間も続いた文化大革命などの自殺的な混乱期を経つつも、1949年の中華人民共和国誕生から僅か75年でここまで飛躍的発展を遂げた中国の力は評価されるべきで、様々な教訓を世界中の国に提示しているが、中国の直面している課題は単に今表面化している不動産バブル崩壊だけにとどまらず極めて根深いものがあり、きちんと冷静に評価しないと米国の対中国政策判断を誤ると、言葉を選んだ慎重な表現ながら、強く訴える内容となっています

筆者は長年中国と向き合ってきた経験から、1966年から 10年間も続いた文化大革命などの自殺的な混乱期を経つつも、1949年の中華人民共和国誕生から僅か75年でここまで飛躍的発展を遂げた中国の力は評価されるべきで、様々な教訓を世界中の国に提示しているが、中国の直面している課題は単に今表面化している不動産バブル崩壊だけにとどまらず極めて根深いものがあり、きちんと冷静に評価しないと米国の対中国政策判断を誤ると、言葉を選んだ慎重な表現ながら、強く訴える内容となっていますまんぐーすは、今後このような「中国見直し論」が世界で盛んになると考えていますが、一方でこの「見直し論」に関し、現在の日本のメディアや研究者の動きは世界で最も鈍重になろうと予期していますので、微力ながら早めに日本で「種まき」させていただきます。いつものように「つまみ食い」紹介となりますが

Dan Murphy 氏の論考概要の概要

●米国の世論調査で「最も脅威を感じる国は?」と問うと、どの調査でも約5割の国民が中国と答え、ロシアが次いで17%程度で続く状態が現在の米国民の感覚だが、正確性に疑問符が付くと言われながらもGDP世界2位で、10年以上に渡り毎年10%程度の軍事費増強を続け、他国に比し圧倒的な数の理系大学卒業生を毎年排出し、猛烈なペースで各種インフラ整備を進める中国の「Eye Catching」な側面だけを見ていては、中国の真の姿は見えてこず、適切な外交政策には結びつかない

●米国の世論調査で「最も脅威を感じる国は?」と問うと、どの調査でも約5割の国民が中国と答え、ロシアが次いで17%程度で続く状態が現在の米国民の感覚だが、正確性に疑問符が付くと言われながらもGDP世界2位で、10年以上に渡り毎年10%程度の軍事費増強を続け、他国に比し圧倒的な数の理系大学卒業生を毎年排出し、猛烈なペースで各種インフラ整備を進める中国の「Eye Catching」な側面だけを見ていては、中国の真の姿は見えてこず、適切な外交政策には結びつかない●このような中国脅威論を米国民が信じる背景には、中国共産党による中国をよく見せるキャンペーンの大規模展開があるが、結果として米国民の1/3が中国経済は米国と同レベルと思い込み、米国以上と思い込んでいる者が1/3にも達する有様である。実際には中国人一人当たりのGDPは米国の1/6程度に過ぎないのにである。同時に米国メディアが盛んに発信する「米国の悲観的な側面」が脳裏に焼き付いている米国民に、「中国恐ろし」感が入り込みやすい面もある

●このような「中国脅威感」は、2024年明けから顕在化している「中国不動産バブル崩壊」に端を発する中国経済崩壊の兆しによって変化し始めたとはいえ、まだまだ中国に関して過剰評価されている部分は多い

●このような「中国脅威感」は、2024年明けから顕在化している「中国不動産バブル崩壊」に端を発する中国経済崩壊の兆しによって変化し始めたとはいえ、まだまだ中国に関して過剰評価されている部分は多い●中国は軍事力強化を背景とした力の外交だけでなく、資金力も背景にソフトパワーによる外交関係強化にも取り組んできたが、結果として関係が構築できているのは北朝鮮、パキスタン、カンボジア、ロシアぐらいであり、その関係も米国と日韓豪とのそれと比較すると、決して強固とは言い難いレベルにあると見ることができる

●他国は中国によるウイグル自治区での人権弾圧や、少数民族に対する漢民族への同化政策の過酷さを、様々な媒体やSNSを通じて知っており、同時に共産党政権によるそれら情報に関するネット上での厳しい監視の目と恐ろしいまでの取り締まりの厳しさを知り、安易に中国との関係強化を進める気に成れない状況となっている

●中国国内に目を転じれば、「腐敗撲滅」や「共同富裕」のスローガンの下、IT事業で成功した起業家を拘束したり、軍指導層を腐敗を理由に根こそぎ粛清して軍機能がマヒするまで徹底的に行うなど、あまりの過激さに国民の意欲をそぐレベルになっている

●中国国内に目を転じれば、「腐敗撲滅」や「共同富裕」のスローガンの下、IT事業で成功した起業家を拘束したり、軍指導層を腐敗を理由に根こそぎ粛清して軍機能がマヒするまで徹底的に行うなど、あまりの過激さに国民の意欲をそぐレベルになっている●またコロナ対策においては、西側企業の中国撤退を加速させた「ゼロコロナ政策」や、効果の高い外国製ワクチンを導入せず、効果に疑問のある中国製ワクチン使用に固執する等、国民の生命より共産党のメンツを重視する政府の姿勢は、多くの中国国民の目に明らかになりつつある

●その結果として、中国国民は自国や自国の将来に悲観的な見通ししか持てず、年間の出生者数が2016年の1800万人から、2023年には900万人にまで激減する等の形で顕在化している。

●その結果として、中国国民は自国や自国の将来に悲観的な見通ししか持てず、年間の出生者数が2016年の1800万人から、2023年には900万人にまで激減する等の形で顕在化している。●また富裕層や有力者が、あらゆる手段を使って資産を「闇ルート」で海外に持ち出す動きが加速し、私のような外国人研究者の耳にも日常的な話として伝わってくる事態となっている

●中国が1949年の建国から僅か75年でここまで発展し、国際的影響力を高めた点は否定できない事実であるが、上記のような極めて大きな外交と国内問題を抱えている現状も中国の姿として正しく理解しつつ、中国の今後の展開を見る上では、「人種的偏見」や「ナショナリズム」や「排外主義」といった偏った見方から距離を置いた冷静な視点や判断が求められる

//////////////////////////////////////

Dan Murphy 氏の論考には「婉曲的」な表現が多いため、上記の「つまみ食い」紹介には、まんぐーすの独断で言葉や説明的表現を追加していることをご承知おきください。

Dan Murphy 氏の論考には「婉曲的」な表現が多いため、上記の「つまみ食い」紹介には、まんぐーすの独断で言葉や説明的表現を追加していることをご承知おきください。あくまでDan Murphy 氏の意見は、今後様々な形で世界で論じられるであろう「中国再考」論の一つであり、もっと重要な論点があるのかもしれませんし、天文学的金額の「不良債権」のみで十分に国家としての存続が難しいのかもしれませんが、日本では中国の影響を受けた歪んだ論者が多いことから、議論の芽が当面出ない可能性もあることから、今回は「種まき」のつもりでご紹介させていただきました

防衛研究所の「異様な」対中国姿勢がわかる公刊物

「台湾への非接触型「情報化戦争」」→https://holylandtokyo.com/2024/01/05/5398/

「中国の影響工作/概要解説」→https://holylandtokyo.com/2023/12/21/5362/

「異様な中国安全保障レポート2024」→https://holylandtokyo.com/2023/11/28/5299/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

米軍がフーシ派の無人機攻撃にエネルギー兵器投資懇願 [Joint・統合参謀本部]

海軍艦艇VLSへの洋上ミサイル補給技術開発に続き

無人機やミサイル対処の必要性を痛感する米軍

戦闘機へのニーズはもうない?どこへ行った?

3月7日、1月28日からのイスラエルVSハマス戦争を受け、イランの支援を受けるイエメン反政府組織フーシ派による紅海での西側船舶への無人機やミサイル攻撃激増や、その他イスラム過激派勢力による中東全域での米軍や同盟国軍への攻撃増加を受け、米中央軍司令官Michael E. Kurilla陸軍大将が上院軍事委員会で、無人航空機システムUASと戦うため、現在要望している追加予算案の承認を強く要請し、レーザーやエネルギー兵器開発投資の重要性を訴えました

3月7日、1月28日からのイスラエルVSハマス戦争を受け、イランの支援を受けるイエメン反政府組織フーシ派による紅海での西側船舶への無人機やミサイル攻撃激増や、その他イスラム過激派勢力による中東全域での米軍や同盟国軍への攻撃増加を受け、米中央軍司令官Michael E. Kurilla陸軍大将が上院軍事委員会で、無人航空機システムUASと戦うため、現在要望している追加予算案の承認を強く要請し、レーザーやエネルギー兵器開発投資の重要性を訴えました

同司令官は、最近数か月でイランの支援を受けたフーシ派などイスラム過激派による米国および同盟軍に対する攻撃が175回以上と急増しており、1機45億円の米空軍MQ-9無人偵察攻撃機が2機撃墜され、1月末には米兵3名が死亡し40名以上が負傷する攻撃を受けたほか、3月に入ってフーシ派ミサイル攻撃で商船の船員3名が死亡する事案まで発生している厳しい状況を説明し、

これら過激派による攻撃に使用された無人システムが1機数十万円程度なのに対し、米側が使用する迎撃ミサイルが1発数億円にもなっている現状にも触れ、電力さえ確保できれば安価に使用できるレーザーやマイクロ波を使用したエネルギー兵器による迎撃手段確保の重要性を主張し、2月に上院で承認された主にウクライナやイスラエルや台湾向けの追加軍事支援予算に含まれている、約700億円の敵無人システム対処予算の重要性を改めて説明しています

これら過激派による攻撃に使用された無人システムが1機数十万円程度なのに対し、米側が使用する迎撃ミサイルが1発数億円にもなっている現状にも触れ、電力さえ確保できれば安価に使用できるレーザーやマイクロ波を使用したエネルギー兵器による迎撃手段確保の重要性を主張し、2月に上院で承認された主にウクライナやイスラエルや台湾向けの追加軍事支援予算に含まれている、約700億円の敵無人システム対処予算の重要性を改めて説明しています

更に同司令官はイランの無人システム開発の実態に触れ、イランが航続距離2000㎞以上の無人機を製造しており、今後これら無人機が「群れ」で使用されるようなことになれば、重層的な防御態勢を米軍や同盟国は構築する必要があり、現在の迎撃ミサイルだけでなく、開発中のレーザー兵器や電磁パルス兵器を完成させて配備する必要があるとして、エネルギー兵器開発への投資の重要性を訴えています

更に同司令官はイランの無人システム開発の実態に触れ、イランが航続距離2000㎞以上の無人機を製造しており、今後これら無人機が「群れ」で使用されるようなことになれば、重層的な防御態勢を米軍や同盟国は構築する必要があり、現在の迎撃ミサイルだけでなく、開発中のレーザー兵器や電磁パルス兵器を完成させて配備する必要があるとして、エネルギー兵器開発への投資の重要性を訴えています

この中央軍司令官の発言に関し米軍事メディアは、米会計検査院によれば、米国防省内では少なくとも現在31個ものレーザーや電磁パルスを用いたエネルギー兵器開発が様々な成熟度や予算規模で進んでいるが、ここ3年間で見れば毎年約1500億円も本分野に投資されていると紹介しています

そして「いつまでたっても完成まであと5年」と揶揄され続けているエネルギー兵器ですが、近年成熟度が高まっている装備も出てきたとして、具体的に2022年に米海軍駆逐艦Prebleに搭載されたロッキード・マーティン社のレーザー兵器HELIOS(High Energy Laser with Integrated Optical-dazzler and Surveillance)と、2023年に米陸軍に納入されたIFPC(間接火災防御能力:Indirect Fire Protection Capability)強化目的で戦闘装甲車に搭載されたエピラス社の電磁パルス兵器Leonidasを紹介しています

そして「いつまでたっても完成まであと5年」と揶揄され続けているエネルギー兵器ですが、近年成熟度が高まっている装備も出てきたとして、具体的に2022年に米海軍駆逐艦Prebleに搭載されたロッキード・マーティン社のレーザー兵器HELIOS(High Energy Laser with Integrated Optical-dazzler and Surveillance)と、2023年に米陸軍に納入されたIFPC(間接火災防御能力:Indirect Fire Protection Capability)強化目的で戦闘装甲車に搭載されたエピラス社の電磁パルス兵器Leonidasを紹介しています

///////////////////////////////////////////////

ウクライナ軍が西側を代表して直面している「無人機戦争」ですが、イスラエルVSハマス戦争の波及で、「フーチ派」との予期せぬ敵に直面することとなり、先日ご紹介した「海軍艦艇ミサイル垂直発射管VLSへの洋上ミサイル補充技術」や、本日ご紹介した「無人機やその群れ対処に必須のエネルギー兵器技術」の必要性に「突然」本格的に米軍等が直面することとなったようです

ウクライナ軍が西側を代表して直面している「無人機戦争」ですが、イスラエルVSハマス戦争の波及で、「フーチ派」との予期せぬ敵に直面することとなり、先日ご紹介した「海軍艦艇ミサイル垂直発射管VLSへの洋上ミサイル補充技術」や、本日ご紹介した「無人機やその群れ対処に必須のエネルギー兵器技術」の必要性に「突然」本格的に米軍等が直面することとなったようです

世界中に存在する「悪者」「悪役」は、ウクライナの状況やフーチ派の戦いをよく見ています。米軍や西側主要国軍と正面から戦っては勝てない小国や不正規組織は、特に関心を持って学んでいる事でしょう

米海軍のレーザー兵器関連

「最新イージス艦に無人機対処レーザー」→https://holylandtokyo.com/2020/03/16/783/

「2021年に米艦艇にHELIOSを」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2019-05-24

「レーザーは米海軍が先行」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-03-24

陸空軍のエネルギー波兵器

「陸軍が本格試験へ」→https://holylandtokyo.com/2023/11/20/5211/

「陸軍がレーザー兵器を契約」→https://holylandtokyo.com/2023/10/18/5138/

「群れ対処試験に成功」→https://holylandtokyo.com/2023/05/26/4663/

「装備名Mjölnirで24年にプロトタイプ」→https://holylandtokyo.com/2022/07/14/3432/

「M波で小型無人機の群れ無効化」→https://holylandtokyo.com/2021/07/06/1942/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

無人機やミサイル対処の必要性を痛感する米軍

戦闘機へのニーズはもうない?どこへ行った?

3月7日、1月28日からのイスラエルVSハマス戦争を受け、イランの支援を受けるイエメン反政府組織フーシ派による紅海での西側船舶への無人機やミサイル攻撃激増や、その他イスラム過激派勢力による中東全域での米軍や同盟国軍への攻撃増加を受け、米中央軍司令官Michael E. Kurilla陸軍大将が上院軍事委員会で、無人航空機システムUASと戦うため、現在要望している追加予算案の承認を強く要請し、レーザーやエネルギー兵器開発投資の重要性を訴えました

3月7日、1月28日からのイスラエルVSハマス戦争を受け、イランの支援を受けるイエメン反政府組織フーシ派による紅海での西側船舶への無人機やミサイル攻撃激増や、その他イスラム過激派勢力による中東全域での米軍や同盟国軍への攻撃増加を受け、米中央軍司令官Michael E. Kurilla陸軍大将が上院軍事委員会で、無人航空機システムUASと戦うため、現在要望している追加予算案の承認を強く要請し、レーザーやエネルギー兵器開発投資の重要性を訴えました同司令官は、最近数か月でイランの支援を受けたフーシ派などイスラム過激派による米国および同盟軍に対する攻撃が175回以上と急増しており、1機45億円の米空軍MQ-9無人偵察攻撃機が2機撃墜され、1月末には米兵3名が死亡し40名以上が負傷する攻撃を受けたほか、3月に入ってフーシ派ミサイル攻撃で商船の船員3名が死亡する事案まで発生している厳しい状況を説明し、

これら過激派による攻撃に使用された無人システムが1機数十万円程度なのに対し、米側が使用する迎撃ミサイルが1発数億円にもなっている現状にも触れ、電力さえ確保できれば安価に使用できるレーザーやマイクロ波を使用したエネルギー兵器による迎撃手段確保の重要性を主張し、2月に上院で承認された主にウクライナやイスラエルや台湾向けの追加軍事支援予算に含まれている、約700億円の敵無人システム対処予算の重要性を改めて説明しています

これら過激派による攻撃に使用された無人システムが1機数十万円程度なのに対し、米側が使用する迎撃ミサイルが1発数億円にもなっている現状にも触れ、電力さえ確保できれば安価に使用できるレーザーやマイクロ波を使用したエネルギー兵器による迎撃手段確保の重要性を主張し、2月に上院で承認された主にウクライナやイスラエルや台湾向けの追加軍事支援予算に含まれている、約700億円の敵無人システム対処予算の重要性を改めて説明しています 更に同司令官はイランの無人システム開発の実態に触れ、イランが航続距離2000㎞以上の無人機を製造しており、今後これら無人機が「群れ」で使用されるようなことになれば、重層的な防御態勢を米軍や同盟国は構築する必要があり、現在の迎撃ミサイルだけでなく、開発中のレーザー兵器や電磁パルス兵器を完成させて配備する必要があるとして、エネルギー兵器開発への投資の重要性を訴えています

更に同司令官はイランの無人システム開発の実態に触れ、イランが航続距離2000㎞以上の無人機を製造しており、今後これら無人機が「群れ」で使用されるようなことになれば、重層的な防御態勢を米軍や同盟国は構築する必要があり、現在の迎撃ミサイルだけでなく、開発中のレーザー兵器や電磁パルス兵器を完成させて配備する必要があるとして、エネルギー兵器開発への投資の重要性を訴えていますこの中央軍司令官の発言に関し米軍事メディアは、米会計検査院によれば、米国防省内では少なくとも現在31個ものレーザーや電磁パルスを用いたエネルギー兵器開発が様々な成熟度や予算規模で進んでいるが、ここ3年間で見れば毎年約1500億円も本分野に投資されていると紹介しています

そして「いつまでたっても完成まであと5年」と揶揄され続けているエネルギー兵器ですが、近年成熟度が高まっている装備も出てきたとして、具体的に2022年に米海軍駆逐艦Prebleに搭載されたロッキード・マーティン社のレーザー兵器HELIOS(High Energy Laser with Integrated Optical-dazzler and Surveillance)と、2023年に米陸軍に納入されたIFPC(間接火災防御能力:Indirect Fire Protection Capability)強化目的で戦闘装甲車に搭載されたエピラス社の電磁パルス兵器Leonidasを紹介しています

そして「いつまでたっても完成まであと5年」と揶揄され続けているエネルギー兵器ですが、近年成熟度が高まっている装備も出てきたとして、具体的に2022年に米海軍駆逐艦Prebleに搭載されたロッキード・マーティン社のレーザー兵器HELIOS(High Energy Laser with Integrated Optical-dazzler and Surveillance)と、2023年に米陸軍に納入されたIFPC(間接火災防御能力:Indirect Fire Protection Capability)強化目的で戦闘装甲車に搭載されたエピラス社の電磁パルス兵器Leonidasを紹介しています///////////////////////////////////////////////

ウクライナ軍が西側を代表して直面している「無人機戦争」ですが、イスラエルVSハマス戦争の波及で、「フーチ派」との予期せぬ敵に直面することとなり、先日ご紹介した「海軍艦艇ミサイル垂直発射管VLSへの洋上ミサイル補充技術」や、本日ご紹介した「無人機やその群れ対処に必須のエネルギー兵器技術」の必要性に「突然」本格的に米軍等が直面することとなったようです

ウクライナ軍が西側を代表して直面している「無人機戦争」ですが、イスラエルVSハマス戦争の波及で、「フーチ派」との予期せぬ敵に直面することとなり、先日ご紹介した「海軍艦艇ミサイル垂直発射管VLSへの洋上ミサイル補充技術」や、本日ご紹介した「無人機やその群れ対処に必須のエネルギー兵器技術」の必要性に「突然」本格的に米軍等が直面することとなったようです世界中に存在する「悪者」「悪役」は、ウクライナの状況やフーチ派の戦いをよく見ています。米軍や西側主要国軍と正面から戦っては勝てない小国や不正規組織は、特に関心を持って学んでいる事でしょう

米海軍のレーザー兵器関連

「最新イージス艦に無人機対処レーザー」→https://holylandtokyo.com/2020/03/16/783/

「2021年に米艦艇にHELIOSを」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2019-05-24

「レーザーは米海軍が先行」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-03-24

陸空軍のエネルギー波兵器

「陸軍が本格試験へ」→https://holylandtokyo.com/2023/11/20/5211/

「陸軍がレーザー兵器を契約」→https://holylandtokyo.com/2023/10/18/5138/

「群れ対処試験に成功」→https://holylandtokyo.com/2023/05/26/4663/

「装備名Mjölnirで24年にプロトタイプ」→https://holylandtokyo.com/2022/07/14/3432/

「M波で小型無人機の群れ無効化」→https://holylandtokyo.com/2021/07/06/1942/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

格上げも予期される次の在日米軍司令官候補 [Joint・統合参謀本部]

F-16操縦からF-35導入役まで戦闘機乗り本流ピカピカ経歴者

現Rupp司令官より6歳も若い従来人事とは全く異なる人選です!

4月10日の日米首脳会談で同盟Up-Grade予定の中

現在中将ポストを大将に格上げや「日米連合司令部」案も

3月24日に英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)が複数の消息筋を引用し、「日米が1960年日米安保条約の締結以来、最大規模の安保同盟アップグレードを計画」し、4月10日に予定されている米国での日米首脳会談で「バイデン大統領と岸田文雄首相が軍事作戦と訓練協力強化のため在日米軍司令部の改編する計画を発表予定」と伝え、在韓米軍と韓国軍の様な「米韓連合司令部」編成や「在日米軍司令官の大将への格上げ」などを検討中と報じたところですが、

3月24日に英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)が複数の消息筋を引用し、「日米が1960年日米安保条約の締結以来、最大規模の安保同盟アップグレードを計画」し、4月10日に予定されている米国での日米首脳会談で「バイデン大統領と岸田文雄首相が軍事作戦と訓練協力強化のため在日米軍司令部の改編する計画を発表予定」と伝え、在韓米軍と韓国軍の様な「米韓連合司令部」編成や「在日米軍司令官の大将への格上げ」などを検討中と報じたところですが、

3月25日には米国政府が関連する人事案として、2021年8月から在日米軍司令官(兼ねて第5空軍司令官)を務めるRupp中将(輸送機パイロット:推定59歳)の後任候補として、Rupp現司令官より6歳も若い、米空軍戦闘機パイロットとして保守本流を歩む推定53歳のStephen F. Jost少将(併せて中将昇任も推薦)を推挙しました

24日付FT紙は日米同盟強化の背景を「増大する中国脅威対応と台湾有事での円滑協力推進のため」と分析し、25日付読売新聞は「陸海空自衛隊を束ねる『統合作戦司令部』が2024年度末に創設されるのに合わせ、日米の相互運用性を向上させる狙いがある」、「首脳会談では、指揮統制を見直す方針の大枠で合意し、詳細は年内開催の日米安保協議委員会(2プラス2)に向け詰める見通し」と報じています

24日付FT紙は日米同盟強化の背景を「増大する中国脅威対応と台湾有事での円滑協力推進のため」と分析し、25日付読売新聞は「陸海空自衛隊を束ねる『統合作戦司令部』が2024年度末に創設されるのに合わせ、日米の相互運用性を向上させる狙いがある」、「首脳会談では、指揮統制を見直す方針の大枠で合意し、詳細は年内開催の日米安保協議委員会(2プラス2)に向け詰める見通し」と報じています

なお韓国メディアはお約束通り、在韓米軍2万8千名に対し、在日米軍5万5千名の規模を考えれば、在日米軍司令官が在韓米軍司令官と同じ大将に格上げされるのは不自然ではないと本件を報じつつも、「ただ一部米当局者は、新たに格上げされた在日米軍司令官を置いても、(在韓米軍司令官の様な広い権限と責任を有するのではなく、)あくまで責任範囲を合同軍事演習や訓練、自衛隊との情報共有任務にとどめ、在日米軍の指揮は従来通り太平洋軍司令官が握るべきだと考えている」と上から目線の分析を掲載しています

そんな中での次期在日米軍司令官候補Jost少将とは

●端的に要約すると、現在は統合米輸送コマンドの統合輸送調整コマンド司令官との統合職(戦闘機パイロットとしては異例の輸送任務ポスト)で、准将に昇任以降は、現ポストも含め過去5年間全て統合職ポストを歩む。

●端的に要約すると、現在は統合米輸送コマンドの統合輸送調整コマンド司令官との統合職(戦闘機パイロットとしては異例の輸送任務ポスト)で、准将に昇任以降は、現ポストも含め過去5年間全て統合職ポストを歩む。

●つまり、米空軍の本流である戦闘機パイロットとしての主要な経験は、空軍司令部F-35導入責任者の苦難も含め全て大佐時代までに終え、今は将来の更なる高級ポスト就任に備え、空軍に留まらず米軍全体を学ぶための経験を積んでいる(空軍として積ませている)と推測できるご経歴

●1994年に米空軍士官学校でコンピュータサイエンスを修め、成績優秀者表彰受け卒業。以降、米空軍や米軍統合軍の全ての学校課程(部隊指揮官課程SOS、指揮幕僚課程ACSC、国防大学ICAF)で「Distinguished Graduate:成績優秀者表彰」を受け卒業。また上記軍学校や一般大学で、修士号(航空工学、軍事科学、国家戦略)を取得

●F-16戦闘機パイロットとしても優秀で、F-16戦技課程や教官コースを「Distinguished Graduate:成績優秀者」として卒業し、大尉から少佐時代に空軍戦術開発&教育の「メッカ」ネリス空軍基地の戦術教育飛行隊で、日本で言う飛行班長や作戦運用訓練班長を務める

●F-16戦闘機パイロットとしても優秀で、F-16戦技課程や教官コースを「Distinguished Graduate:成績優秀者」として卒業し、大尉から少佐時代に空軍戦術開発&教育の「メッカ」ネリス空軍基地の戦術教育飛行隊で、日本で言う飛行班長や作戦運用訓練班長を務める

●前線勤務の戦闘機パイロットとしての海外勤務は、大尉時代にF-16飛行隊員として韓国のクンサン基地、中佐から大佐時代に三沢基地で飛行群副司令官や航空団幕僚長を経験。そのほかは飛行隊長や飛行群司令や航空団司令官は米本土の部隊で経験

●少佐から中佐時代に統合参謀本部のJ-3で作戦幕僚、J-8で固定翼運用担当分析官を経験。また中佐時代にイラク内で派遣部隊を支える「332nd Expeditionary Operations Support Squadron」隊長を経験

●米空軍内での直近の最後のポストは、2019年5月まで約3年間の米空軍司令部「F-35 Integration Office」室での作戦運用部長と同室長で、米空軍部隊へのF-35導入のゴタゴタ処理を担当

●米空軍内での直近の最後のポストは、2019年5月まで約3年間の米空軍司令部「F-35 Integration Office」室での作戦運用部長と同室長で、米空軍部隊へのF-35導入のゴタゴタ処理を担当

●2018年9月に准将に昇任し、以降全て統合職ポストを歴任中で、2019年6月から米中央軍作戦統制部長、2020年5月から統合参謀本部J-5で統合戦略副部長、2022年6月に少将に昇任して現在の統合米輸送コマンドの統合輸送調整コマンド司令官に就任

///////////////////////////////////////

これまでの在日米軍司令官は、同ポストを最後に退役される方が半分以上で、同ポスト以降に大将まで昇任される方はほとんどいなかったと認識していますが、次の候補者であるStephen F. Jost少将は、年齢や経歴からしても従来とは全く異なる「将来を嘱望される」人材です

これまでの在日米軍司令官は、同ポストを最後に退役される方が半分以上で、同ポスト以降に大将まで昇任される方はほとんどいなかったと認識していますが、次の候補者であるStephen F. Jost少将は、年齢や経歴からしても従来とは全く異なる「将来を嘱望される」人材です

「もしトラ」対応や沖縄対応、更に中国や韓国の経済崩壊&国家としての混乱対応まで予期される厳しい時代に、部下に相当する在日米軍の陸海空海兵隊指揮官が全て年長者との難しい組織運営が予期されますが、横田基地にピカピカの将官が着任されることは日本人として嬉しいことです。ご活躍を祈念申し上げます

Stephen F. Jost少将の公式経歴

→https://www.af.mil/About-Us/Biographies/Display/Article/1630851/stephen-f-jost/

歴代の在日米軍司令官

「2021年8月~C-130輸送機P」→https://holylandtokyo.com/2021/08/16/2118/

「2019年2月~アジア極東のベテランF操縦者」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-02-06

「2016年10月~輸送機P」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-10-07

「2015年3月~日本が命の恩人」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-02-21

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

現Rupp司令官より6歳も若い従来人事とは全く異なる人選です!

4月10日の日米首脳会談で同盟Up-Grade予定の中

現在中将ポストを大将に格上げや「日米連合司令部」案も

3月24日に英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)が複数の消息筋を引用し、「日米が1960年日米安保条約の締結以来、最大規模の安保同盟アップグレードを計画」し、4月10日に予定されている米国での日米首脳会談で「バイデン大統領と岸田文雄首相が軍事作戦と訓練協力強化のため在日米軍司令部の改編する計画を発表予定」と伝え、在韓米軍と韓国軍の様な「米韓連合司令部」編成や「在日米軍司令官の大将への格上げ」などを検討中と報じたところですが、

3月24日に英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)が複数の消息筋を引用し、「日米が1960年日米安保条約の締結以来、最大規模の安保同盟アップグレードを計画」し、4月10日に予定されている米国での日米首脳会談で「バイデン大統領と岸田文雄首相が軍事作戦と訓練協力強化のため在日米軍司令部の改編する計画を発表予定」と伝え、在韓米軍と韓国軍の様な「米韓連合司令部」編成や「在日米軍司令官の大将への格上げ」などを検討中と報じたところですが、3月25日には米国政府が関連する人事案として、2021年8月から在日米軍司令官(兼ねて第5空軍司令官)を務めるRupp中将(輸送機パイロット:推定59歳)の後任候補として、Rupp現司令官より6歳も若い、米空軍戦闘機パイロットとして保守本流を歩む推定53歳のStephen F. Jost少将(併せて中将昇任も推薦)を推挙しました

24日付FT紙は日米同盟強化の背景を「増大する中国脅威対応と台湾有事での円滑協力推進のため」と分析し、25日付読売新聞は「陸海空自衛隊を束ねる『統合作戦司令部』が2024年度末に創設されるのに合わせ、日米の相互運用性を向上させる狙いがある」、「首脳会談では、指揮統制を見直す方針の大枠で合意し、詳細は年内開催の日米安保協議委員会(2プラス2)に向け詰める見通し」と報じています

24日付FT紙は日米同盟強化の背景を「増大する中国脅威対応と台湾有事での円滑協力推進のため」と分析し、25日付読売新聞は「陸海空自衛隊を束ねる『統合作戦司令部』が2024年度末に創設されるのに合わせ、日米の相互運用性を向上させる狙いがある」、「首脳会談では、指揮統制を見直す方針の大枠で合意し、詳細は年内開催の日米安保協議委員会(2プラス2)に向け詰める見通し」と報じていますなお韓国メディアはお約束通り、在韓米軍2万8千名に対し、在日米軍5万5千名の規模を考えれば、在日米軍司令官が在韓米軍司令官と同じ大将に格上げされるのは不自然ではないと本件を報じつつも、「ただ一部米当局者は、新たに格上げされた在日米軍司令官を置いても、(在韓米軍司令官の様な広い権限と責任を有するのではなく、)あくまで責任範囲を合同軍事演習や訓練、自衛隊との情報共有任務にとどめ、在日米軍の指揮は従来通り太平洋軍司令官が握るべきだと考えている」と上から目線の分析を掲載しています

そんな中での次期在日米軍司令官候補Jost少将とは

●端的に要約すると、現在は統合米輸送コマンドの統合輸送調整コマンド司令官との統合職(戦闘機パイロットとしては異例の輸送任務ポスト)で、准将に昇任以降は、現ポストも含め過去5年間全て統合職ポストを歩む。

●端的に要約すると、現在は統合米輸送コマンドの統合輸送調整コマンド司令官との統合職(戦闘機パイロットとしては異例の輸送任務ポスト)で、准将に昇任以降は、現ポストも含め過去5年間全て統合職ポストを歩む。●つまり、米空軍の本流である戦闘機パイロットとしての主要な経験は、空軍司令部F-35導入責任者の苦難も含め全て大佐時代までに終え、今は将来の更なる高級ポスト就任に備え、空軍に留まらず米軍全体を学ぶための経験を積んでいる(空軍として積ませている)と推測できるご経歴

●1994年に米空軍士官学校でコンピュータサイエンスを修め、成績優秀者表彰受け卒業。以降、米空軍や米軍統合軍の全ての学校課程(部隊指揮官課程SOS、指揮幕僚課程ACSC、国防大学ICAF)で「Distinguished Graduate:成績優秀者表彰」を受け卒業。また上記軍学校や一般大学で、修士号(航空工学、軍事科学、国家戦略)を取得

●F-16戦闘機パイロットとしても優秀で、F-16戦技課程や教官コースを「Distinguished Graduate:成績優秀者」として卒業し、大尉から少佐時代に空軍戦術開発&教育の「メッカ」ネリス空軍基地の戦術教育飛行隊で、日本で言う飛行班長や作戦運用訓練班長を務める

●F-16戦闘機パイロットとしても優秀で、F-16戦技課程や教官コースを「Distinguished Graduate:成績優秀者」として卒業し、大尉から少佐時代に空軍戦術開発&教育の「メッカ」ネリス空軍基地の戦術教育飛行隊で、日本で言う飛行班長や作戦運用訓練班長を務める●前線勤務の戦闘機パイロットとしての海外勤務は、大尉時代にF-16飛行隊員として韓国のクンサン基地、中佐から大佐時代に三沢基地で飛行群副司令官や航空団幕僚長を経験。そのほかは飛行隊長や飛行群司令や航空団司令官は米本土の部隊で経験

●少佐から中佐時代に統合参謀本部のJ-3で作戦幕僚、J-8で固定翼運用担当分析官を経験。また中佐時代にイラク内で派遣部隊を支える「332nd Expeditionary Operations Support Squadron」隊長を経験

●米空軍内での直近の最後のポストは、2019年5月まで約3年間の米空軍司令部「F-35 Integration Office」室での作戦運用部長と同室長で、米空軍部隊へのF-35導入のゴタゴタ処理を担当

●米空軍内での直近の最後のポストは、2019年5月まで約3年間の米空軍司令部「F-35 Integration Office」室での作戦運用部長と同室長で、米空軍部隊へのF-35導入のゴタゴタ処理を担当●2018年9月に准将に昇任し、以降全て統合職ポストを歴任中で、2019年6月から米中央軍作戦統制部長、2020年5月から統合参謀本部J-5で統合戦略副部長、2022年6月に少将に昇任して現在の統合米輸送コマンドの統合輸送調整コマンド司令官に就任

///////////////////////////////////////

これまでの在日米軍司令官は、同ポストを最後に退役される方が半分以上で、同ポスト以降に大将まで昇任される方はほとんどいなかったと認識していますが、次の候補者であるStephen F. Jost少将は、年齢や経歴からしても従来とは全く異なる「将来を嘱望される」人材です

これまでの在日米軍司令官は、同ポストを最後に退役される方が半分以上で、同ポスト以降に大将まで昇任される方はほとんどいなかったと認識していますが、次の候補者であるStephen F. Jost少将は、年齢や経歴からしても従来とは全く異なる「将来を嘱望される」人材です「もしトラ」対応や沖縄対応、更に中国や韓国の経済崩壊&国家としての混乱対応まで予期される厳しい時代に、部下に相当する在日米軍の陸海空海兵隊指揮官が全て年長者との難しい組織運営が予期されますが、横田基地にピカピカの将官が着任されることは日本人として嬉しいことです。ご活躍を祈念申し上げます

Stephen F. Jost少将の公式経歴

→https://www.af.mil/About-Us/Biographies/Display/Article/1630851/stephen-f-jost/

歴代の在日米軍司令官

「2021年8月~C-130輸送機P」→https://holylandtokyo.com/2021/08/16/2118/

「2019年2月~アジア極東のベテランF操縦者」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-02-06

「2016年10月~輸送機P」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-10-07

「2015年3月~日本が命の恩人」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-02-21

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

緊急課題:艦艇垂直発射管VLSへの洋上弾薬補給 [Joint・統合参謀本部]

紅海での対フーチ派防空作戦で課題が顕在化

長年指摘の課題も対策検討進まず今に至る

予算配分を求める提言寄稿が軍事メディアで注目

3月5日付Defense-Newsが、ヘリテージ財団Brent D. Sadler上席研究員の寄稿「艦艇垂直発射管VLSへの洋上弾薬補給は、今や緊急性ある必須技術だ」を掲載し、フーチ派による西側艦艇への攻撃に対する防衛作戦の課題や、CSBA(懐かしい・・)による対中国作戦検討レポートなどを紹介しつつ、喫緊の課題である「VLSへの洋上ミサイル補充技術:VLS reload-at-sea」開発に必要な予算措置を行うべきとの主張を紹介し、3月7日時点でアクセス数トップ記事となっています

3月5日付Defense-Newsが、ヘリテージ財団Brent D. Sadler上席研究員の寄稿「艦艇垂直発射管VLSへの洋上弾薬補給は、今や緊急性ある必須技術だ」を掲載し、フーチ派による西側艦艇への攻撃に対する防衛作戦の課題や、CSBA(懐かしい・・)による対中国作戦検討レポートなどを紹介しつつ、喫緊の課題である「VLSへの洋上ミサイル補充技術:VLS reload-at-sea」開発に必要な予算措置を行うべきとの主張を紹介し、3月7日時点でアクセス数トップ記事となっています

本件は、米海軍幹部や主要企業や専門家が一堂に会する2月中旬の「West 2024会議」でCarlos Del Toro海軍長官も取り上げ、「洋上での戦闘艦艇への弾薬補給は、海洋作戦の革命を意味する」と表現し、技術開発への取り組み加速と必要な予算確保への理解を求めていたところです

寄稿でSadler上席研究員はその必要性を訴え

●現在実施中の紅海でのフーチ派対処作戦では、米海軍駆逐艦Carneyは2月3日時点で同作戦開始から4か月間継続して任務に当たっているが、仮にVSLに搭載された約90数発の防空ミサイル(SM-3など)を打ち尽くして補充が必要となった場合、同駆逐艦はスエズ運河を通過して安全なギリシャかイタリアの港湾施設に戻る必要があり、それには数週間の戦線離脱が必要となる。フーチ派の状況を見るに、数週間の穴には耐えられない

●現在実施中の紅海でのフーチ派対処作戦では、米海軍駆逐艦Carneyは2月3日時点で同作戦開始から4か月間継続して任務に当たっているが、仮にVSLに搭載された約90数発の防空ミサイル(SM-3など)を打ち尽くして補充が必要となった場合、同駆逐艦はスエズ運河を通過して安全なギリシャかイタリアの港湾施設に戻る必要があり、それには数週間の戦線離脱が必要となる。フーチ派の状況を見るに、数週間の穴には耐えられない

●2019年のCBSA提言レポート(末尾の過去記事「大型艦艇中心では戦えない」で紹介)は、対中国本格紛争を想定した場合、洋上でのVLSへのミサイル充填能力獲得は、1隻に90-96発の各種ミサイル(防空ミサイル、ミサイル防衛兵器、長距離攻撃ミサイル、対艦ミサイル)を搭載可能な駆逐艦や巡洋艦を、追加で18隻確保&配備するに等しい能力向上につながると分析しており、中国軍との対峙に際し極めて重要な意味を持つ

●ただし、船体が波で揺れる洋上で、重さ約1.5トンで長さ6m以上の衝撃に弱い各種ミサイルを正確にVLSに装填することは容易ではなく、米海軍は1990年代半ばから検討しているが、現時点では必要な装填技術が確立していない。しかし不可能なことだとは思えない

●ただし、船体が波で揺れる洋上で、重さ約1.5トンで長さ6m以上の衝撃に弱い各種ミサイルを正確にVLSに装填することは容易ではなく、米海軍は1990年代半ばから検討しているが、現時点では必要な装填技術が確立していない。しかし不可能なことだとは思えない

●現在候補として2つの方式があり、一つは従来から実績のある洋上補給方式TRAM(Transportable Re-Arming Mechanism)を発展させた手法で、洋上でのデモ試験が2024年夏に計画されていると「West 2024会議」で海軍長官が言及している。デモが成功すれば駆逐艦への適用に進む計画だが、現時点で既に時間がかかりすぎており懸念の声も多い

●もう一つは少し複雑な手法であるが、波による動揺を打ち消すクレーンを使用する「Large Vessel Interface Lift On/Lift Off」との技術の活用である

●もう一つは少し複雑な手法であるが、波による動揺を打ち消すクレーンを使用する「Large Vessel Interface Lift On/Lift Off」との技術の活用である

●米議会は、米海軍にとって死活的に重要なこの技術開発に必要な資源を投入すべきで、早急に決断すべきである。アジアで大規模な紛争の可能性が高まっているこの段階で、躊躇している余裕はない。海上でVLS再武装の重要性は証明済であり、迅速な行動が求められている

////////////////////////////////////////////

2つの洋上VLS補充方式について十分な説明ができませんが、素人的に見ても「最重要課題」だと思います。造船能力が高い海洋国家日本も、技術開発に国を挙げて積極的に協力してほしいものです

2つの洋上VLS補充方式について十分な説明ができませんが、素人的に見ても「最重要課題」だと思います。造船能力が高い海洋国家日本も、技術開発に国を挙げて積極的に協力してほしいものです

CSBAはこの課題について、2010年頃から重要課題として指摘し、「エアシーバトル」関連レポートの中で打ち出していたと思います。懐かしい「エアシーバトル」関連の過去記事も下でご紹介しておきます。当時から現状や課題は「ほとんど変化なし」状態であることが良くわかります。残念ながら・・・

長年艦艇VLSへの洋上弾薬補給を主張のCSBA

(以下の記事では洋上補給に言及無しもレポート原文には含まれています)

「大型艦艇中心では戦えない」→https://holylandtokyo.com/2020/01/14/865/

CSBAの当該レポートwebページ

→https://csbaonline.org/research/publications/taking-back-the-seas-transforming-the-u.s-surface-fleet-for-decision-centric-warfare

エアシーバトルコンセプト関連の記事

「エアシーバトルのエッセンス」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2012-12-30

「CSBA中国対処構想」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2010-05-18

「脅威の変化を語らせて下さい」→https://crusade.blog.so-net.ne.jp/2012-10-08

「Air-Sea Battleに波風」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-10-04

「久々にAir-Sea Battle」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-04-16-1

「1/2米中衝突シナリオを基礎に」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-12-28

「2/2米中衝突シナリオを基礎に」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-12-28-1

「補足米中衝突シナリオを基礎に」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-12-28-2

Air-Sea Battleカテゴリー記事100本

→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/archive/c2301176212-1

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

長年指摘の課題も対策検討進まず今に至る

予算配分を求める提言寄稿が軍事メディアで注目

3月5日付Defense-Newsが、ヘリテージ財団Brent D. Sadler上席研究員の寄稿「艦艇垂直発射管VLSへの洋上弾薬補給は、今や緊急性ある必須技術だ」を掲載し、フーチ派による西側艦艇への攻撃に対する防衛作戦の課題や、CSBA(懐かしい・・)による対中国作戦検討レポートなどを紹介しつつ、喫緊の課題である「VLSへの洋上ミサイル補充技術:VLS reload-at-sea」開発に必要な予算措置を行うべきとの主張を紹介し、3月7日時点でアクセス数トップ記事となっています

3月5日付Defense-Newsが、ヘリテージ財団Brent D. Sadler上席研究員の寄稿「艦艇垂直発射管VLSへの洋上弾薬補給は、今や緊急性ある必須技術だ」を掲載し、フーチ派による西側艦艇への攻撃に対する防衛作戦の課題や、CSBA(懐かしい・・)による対中国作戦検討レポートなどを紹介しつつ、喫緊の課題である「VLSへの洋上ミサイル補充技術:VLS reload-at-sea」開発に必要な予算措置を行うべきとの主張を紹介し、3月7日時点でアクセス数トップ記事となっています本件は、米海軍幹部や主要企業や専門家が一堂に会する2月中旬の「West 2024会議」でCarlos Del Toro海軍長官も取り上げ、「洋上での戦闘艦艇への弾薬補給は、海洋作戦の革命を意味する」と表現し、技術開発への取り組み加速と必要な予算確保への理解を求めていたところです

寄稿でSadler上席研究員はその必要性を訴え

●現在実施中の紅海でのフーチ派対処作戦では、米海軍駆逐艦Carneyは2月3日時点で同作戦開始から4か月間継続して任務に当たっているが、仮にVSLに搭載された約90数発の防空ミサイル(SM-3など)を打ち尽くして補充が必要となった場合、同駆逐艦はスエズ運河を通過して安全なギリシャかイタリアの港湾施設に戻る必要があり、それには数週間の戦線離脱が必要となる。フーチ派の状況を見るに、数週間の穴には耐えられない

●現在実施中の紅海でのフーチ派対処作戦では、米海軍駆逐艦Carneyは2月3日時点で同作戦開始から4か月間継続して任務に当たっているが、仮にVSLに搭載された約90数発の防空ミサイル(SM-3など)を打ち尽くして補充が必要となった場合、同駆逐艦はスエズ運河を通過して安全なギリシャかイタリアの港湾施設に戻る必要があり、それには数週間の戦線離脱が必要となる。フーチ派の状況を見るに、数週間の穴には耐えられない●2019年のCBSA提言レポート(末尾の過去記事「大型艦艇中心では戦えない」で紹介)は、対中国本格紛争を想定した場合、洋上でのVLSへのミサイル充填能力獲得は、1隻に90-96発の各種ミサイル(防空ミサイル、ミサイル防衛兵器、長距離攻撃ミサイル、対艦ミサイル)を搭載可能な駆逐艦や巡洋艦を、追加で18隻確保&配備するに等しい能力向上につながると分析しており、中国軍との対峙に際し極めて重要な意味を持つ

●ただし、船体が波で揺れる洋上で、重さ約1.5トンで長さ6m以上の衝撃に弱い各種ミサイルを正確にVLSに装填することは容易ではなく、米海軍は1990年代半ばから検討しているが、現時点では必要な装填技術が確立していない。しかし不可能なことだとは思えない

●ただし、船体が波で揺れる洋上で、重さ約1.5トンで長さ6m以上の衝撃に弱い各種ミサイルを正確にVLSに装填することは容易ではなく、米海軍は1990年代半ばから検討しているが、現時点では必要な装填技術が確立していない。しかし不可能なことだとは思えない●現在候補として2つの方式があり、一つは従来から実績のある洋上補給方式TRAM(Transportable Re-Arming Mechanism)を発展させた手法で、洋上でのデモ試験が2024年夏に計画されていると「West 2024会議」で海軍長官が言及している。デモが成功すれば駆逐艦への適用に進む計画だが、現時点で既に時間がかかりすぎており懸念の声も多い

●もう一つは少し複雑な手法であるが、波による動揺を打ち消すクレーンを使用する「Large Vessel Interface Lift On/Lift Off」との技術の活用である

●もう一つは少し複雑な手法であるが、波による動揺を打ち消すクレーンを使用する「Large Vessel Interface Lift On/Lift Off」との技術の活用である

●米議会は、米海軍にとって死活的に重要なこの技術開発に必要な資源を投入すべきで、早急に決断すべきである。アジアで大規模な紛争の可能性が高まっているこの段階で、躊躇している余裕はない。海上でVLS再武装の重要性は証明済であり、迅速な行動が求められている

////////////////////////////////////////////

2つの洋上VLS補充方式について十分な説明ができませんが、素人的に見ても「最重要課題」だと思います。造船能力が高い海洋国家日本も、技術開発に国を挙げて積極的に協力してほしいものです

2つの洋上VLS補充方式について十分な説明ができませんが、素人的に見ても「最重要課題」だと思います。造船能力が高い海洋国家日本も、技術開発に国を挙げて積極的に協力してほしいものですCSBAはこの課題について、2010年頃から重要課題として指摘し、「エアシーバトル」関連レポートの中で打ち出していたと思います。懐かしい「エアシーバトル」関連の過去記事も下でご紹介しておきます。当時から現状や課題は「ほとんど変化なし」状態であることが良くわかります。残念ながら・・・

長年艦艇VLSへの洋上弾薬補給を主張のCSBA

(以下の記事では洋上補給に言及無しもレポート原文には含まれています)

「大型艦艇中心では戦えない」→https://holylandtokyo.com/2020/01/14/865/

CSBAの当該レポートwebページ

→https://csbaonline.org/research/publications/taking-back-the-seas-transforming-the-u.s-surface-fleet-for-decision-centric-warfare

エアシーバトルコンセプト関連の記事

「エアシーバトルのエッセンス」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2012-12-30

「CSBA中国対処構想」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2010-05-18

「脅威の変化を語らせて下さい」→https://crusade.blog.so-net.ne.jp/2012-10-08

「Air-Sea Battleに波風」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-10-04

「久々にAir-Sea Battle」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-04-16-1

「1/2米中衝突シナリオを基礎に」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-12-28

「2/2米中衝突シナリオを基礎に」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-12-28-1

「補足米中衝突シナリオを基礎に」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-12-28-2

Air-Sea Battleカテゴリー記事100本

→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/archive/c2301176212-1

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

防衛装備庁が星国航空ショーに過去最大13社引き連れ [安全保障全般]

「防衛装備移転三原則」制定後最大の海外展示

哨戒機・ヘリ・防空レーダー・航空機パーツなど

2月21日付Defense-Newsがトップ記事で報道

2月21日付Defense-Newsのwebサイトがトップ記事で、日本の防衛省防衛装備庁(ATLA:Acquisition, Technology and Logistics Agency)が2月20~25日の間に開催されたシンガポール航空ショーに、日本史上最大の日本企業13社を引き連れて参加し、海外売込み初心者の日本企業をサポートしていると報じています。

2月21日付Defense-Newsのwebサイトがトップ記事で、日本の防衛省防衛装備庁(ATLA:Acquisition, Technology and Logistics Agency)が2月20~25日の間に開催されたシンガポール航空ショーに、日本史上最大の日本企業13社を引き連れて参加し、海外売込み初心者の日本企業をサポートしていると報じています。

日本メディアの報道によれば、防衛装備庁は展示会場で米ボーイング社と隣接する「一等地」を確保し、既に陸海空自衛隊で使用されている装備品を展示しているとのことです。以下は新しい(恐らく・・・)Defense-Newsのアジア担当特派員記者であるLeilani Chavez女史の記事をご紹介します。(彼女の理解が正しいかチェックしてませんが、これが全世界に配信されています)

2月21日付Defense-News記事によれば

●日本は2014年に武器輸出規則を改定して以降で最大規模の、13社から編制される軍需産業団をシンガポール航空ショーに派遣してその製品を展示させている

●日本は2014年に武器輸出規則を改定して以降で最大規模の、13社から編制される軍需産業団をシンガポール航空ショーに派遣してその製品を展示させている

●日本の関連企業は、数十年間に渡り自衛隊のみに製品を供給してきたが、(2014年に)日本企業に国際市場への門戸を開放し、これまでに防空レーダーをフィリピンに、また米国との合意に基づきライセンス生産しているパトリオット防空ミサイルシステムを(米国へ)輸出しており(実際はまだ細部を米国と協議中のはず)、最近では英国及びイタリアとの戦闘機共同開発プログラムに参入合意している

●日本の政権与党は、まだ3か国の戦闘機開発に必要な現行ルールの変更を行っていないが、既に日本政府は同プロジェクトに参加する日本の主要軍需企業やスタートアップ企業に対し、海外企業との共同開発に向けての資金を提供している

●日本の政権与党は、まだ3か国の戦闘機開発に必要な現行ルールの変更を行っていないが、既に日本政府は同プロジェクトに参加する日本の主要軍需企業やスタートアップ企業に対し、海外企業との共同開発に向けての資金を提供している

●日本の防衛省防衛装備庁のフカワ・ヒデキ氏は「日本企業は世界市場において大きなチャンスがあると思うが、日本企業には海外軍需産業が持っている海外市場での経験がない」と問題認識を語り、「この航空ショーの機会を生かし、日本の優れた製品を世界に紹介したい」と意気込みを語っている

●日本の有力電子製品メーカーであるNECは、過去30年間の提供実績を持つ移動式防空レーダーから、17年の部隊運用実績を持つ第2世代のレーダーシステム(TPS-102?)を会場で売り込んでおり、担当のカシマ・ヨウイチ氏は「本レーダーは約20年間の耐久性を持ち、わずか6名の要員が30分で設置し運用可能になる」とアピールしていた

●自動車メーカーとして知られるスバルは、離島防衛支援や救難救助、更に災害対処や人道支援任務への使用が想定されるUH-2多用途ヘリを展示しており、担当のイチノミヤ・コウスケ氏は「陸上自衛隊の厳しい審査を経て完成したヘリコプターで、その信頼性には自信を持っている」と語り、陸上自衛隊が既に120機を発注済な点を強調していた

●自動車メーカーとして知られるスバルは、離島防衛支援や救難救助、更に災害対処や人道支援任務への使用が想定されるUH-2多用途ヘリを展示しており、担当のイチノミヤ・コウスケ氏は「陸上自衛隊の厳しい審査を経て完成したヘリコプターで、その信頼性には自信を持っている」と語り、陸上自衛隊が既に120機を発注済な点を強調していた

●また、KHI(川崎重工業)が開発したP-1対潜哨戒機やC-2輸送機、更にターボファンエンジンを会場で売り込んでおり、陸海空自衛隊が使用している各分野の製品が展示されている

●そのほかの防衛装備庁が引き連れた企業が展示しているのは以下の製品である

•Asahi Metal Industry: aircraft composite parts

•EdgeCortix: Edge AI inference processor

•Oki Electric Industry: cockpit display

•Kurimoto: 3D metal modeling engine parts

•Jupiter Corp.: mobile hygiene unit

•SKY Perfect JSAT: satellite communication service

•Takagi Steel: metal materials for aircraft

•Japan Radio Co.: portable LTE base station system

•Mitsufuji: electromagnetic shield and wristband-type wearable device

/////////////////////////////////////////////////

武器輸出に関し、公明党がグダグダ言っているのが腹立たしいところですが、防衛装備庁のご努力に期待いたしましょう。今回の出品企業や製品の選定がどのように行われたのか、非常に興味深いところです

ところでこの記事を執筆したLeilani Chavez女史はフィリピンの方のようですが、2023年9月からアジア担当特派員として記事を見るようになりました。ご専門は「East Asian politics, development projects, environmental issues and security」とのことで、以前は環境問題での記事がネット上では確認できる方です。こちらも今後のご活躍に期待です

ところでこの記事を執筆したLeilani Chavez女史はフィリピンの方のようですが、2023年9月からアジア担当特派員として記事を見るようになりました。ご専門は「East Asian politics, development projects, environmental issues and security」とのことで、以前は環境問題での記事がネット上では確認できる方です。こちらも今後のご活躍に期待です

Leilani Chavez氏の執筆記事

「中国国営企業が初の軍用機国外ショー展示」→https://holylandtokyo.com/2023/03/05/5608/

「台湾近傍フィリピン北端に米国支援で軍施設増強中」→https://holylandtokyo.com/2024/02/15/5548/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

哨戒機・ヘリ・防空レーダー・航空機パーツなど

2月21日付Defense-Newsがトップ記事で報道

2月21日付Defense-Newsのwebサイトがトップ記事で、日本の防衛省防衛装備庁(ATLA:Acquisition, Technology and Logistics Agency)が2月20~25日の間に開催されたシンガポール航空ショーに、日本史上最大の日本企業13社を引き連れて参加し、海外売込み初心者の日本企業をサポートしていると報じています。

2月21日付Defense-Newsのwebサイトがトップ記事で、日本の防衛省防衛装備庁(ATLA:Acquisition, Technology and Logistics Agency)が2月20~25日の間に開催されたシンガポール航空ショーに、日本史上最大の日本企業13社を引き連れて参加し、海外売込み初心者の日本企業をサポートしていると報じています。日本メディアの報道によれば、防衛装備庁は展示会場で米ボーイング社と隣接する「一等地」を確保し、既に陸海空自衛隊で使用されている装備品を展示しているとのことです。以下は新しい(恐らく・・・)Defense-Newsのアジア担当特派員記者であるLeilani Chavez女史の記事をご紹介します。(彼女の理解が正しいかチェックしてませんが、これが全世界に配信されています)

2月21日付Defense-News記事によれば

●日本は2014年に武器輸出規則を改定して以降で最大規模の、13社から編制される軍需産業団をシンガポール航空ショーに派遣してその製品を展示させている

●日本は2014年に武器輸出規則を改定して以降で最大規模の、13社から編制される軍需産業団をシンガポール航空ショーに派遣してその製品を展示させている●日本の関連企業は、数十年間に渡り自衛隊のみに製品を供給してきたが、(2014年に)日本企業に国際市場への門戸を開放し、これまでに防空レーダーをフィリピンに、また米国との合意に基づきライセンス生産しているパトリオット防空ミサイルシステムを(米国へ)輸出しており(実際はまだ細部を米国と協議中のはず)、最近では英国及びイタリアとの戦闘機共同開発プログラムに参入合意している

●日本の政権与党は、まだ3か国の戦闘機開発に必要な現行ルールの変更を行っていないが、既に日本政府は同プロジェクトに参加する日本の主要軍需企業やスタートアップ企業に対し、海外企業との共同開発に向けての資金を提供している

●日本の政権与党は、まだ3か国の戦闘機開発に必要な現行ルールの変更を行っていないが、既に日本政府は同プロジェクトに参加する日本の主要軍需企業やスタートアップ企業に対し、海外企業との共同開発に向けての資金を提供している●日本の防衛省防衛装備庁のフカワ・ヒデキ氏は「日本企業は世界市場において大きなチャンスがあると思うが、日本企業には海外軍需産業が持っている海外市場での経験がない」と問題認識を語り、「この航空ショーの機会を生かし、日本の優れた製品を世界に紹介したい」と意気込みを語っている

●日本の有力電子製品メーカーであるNECは、過去30年間の提供実績を持つ移動式防空レーダーから、17年の部隊運用実績を持つ第2世代のレーダーシステム(TPS-102?)を会場で売り込んでおり、担当のカシマ・ヨウイチ氏は「本レーダーは約20年間の耐久性を持ち、わずか6名の要員が30分で設置し運用可能になる」とアピールしていた

●自動車メーカーとして知られるスバルは、離島防衛支援や救難救助、更に災害対処や人道支援任務への使用が想定されるUH-2多用途ヘリを展示しており、担当のイチノミヤ・コウスケ氏は「陸上自衛隊の厳しい審査を経て完成したヘリコプターで、その信頼性には自信を持っている」と語り、陸上自衛隊が既に120機を発注済な点を強調していた

●自動車メーカーとして知られるスバルは、離島防衛支援や救難救助、更に災害対処や人道支援任務への使用が想定されるUH-2多用途ヘリを展示しており、担当のイチノミヤ・コウスケ氏は「陸上自衛隊の厳しい審査を経て完成したヘリコプターで、その信頼性には自信を持っている」と語り、陸上自衛隊が既に120機を発注済な点を強調していた●また、KHI(川崎重工業)が開発したP-1対潜哨戒機やC-2輸送機、更にターボファンエンジンを会場で売り込んでおり、陸海空自衛隊が使用している各分野の製品が展示されている

●そのほかの防衛装備庁が引き連れた企業が展示しているのは以下の製品である

•Asahi Metal Industry: aircraft composite parts

•EdgeCortix: Edge AI inference processor

•Oki Electric Industry: cockpit display

•Kurimoto: 3D metal modeling engine parts

•Jupiter Corp.: mobile hygiene unit

•SKY Perfect JSAT: satellite communication service

•Takagi Steel: metal materials for aircraft

•Japan Radio Co.: portable LTE base station system

•Mitsufuji: electromagnetic shield and wristband-type wearable device

/////////////////////////////////////////////////

武器輸出に関し、公明党がグダグダ言っているのが腹立たしいところですが、防衛装備庁のご努力に期待いたしましょう。今回の出品企業や製品の選定がどのように行われたのか、非常に興味深いところです

ところでこの記事を執筆したLeilani Chavez女史はフィリピンの方のようですが、2023年9月からアジア担当特派員として記事を見るようになりました。ご専門は「East Asian politics, development projects, environmental issues and security」とのことで、以前は環境問題での記事がネット上では確認できる方です。こちらも今後のご活躍に期待です

ところでこの記事を執筆したLeilani Chavez女史はフィリピンの方のようですが、2023年9月からアジア担当特派員として記事を見るようになりました。ご専門は「East Asian politics, development projects, environmental issues and security」とのことで、以前は環境問題での記事がネット上では確認できる方です。こちらも今後のご活躍に期待ですLeilani Chavez氏の執筆記事

「中国国営企業が初の軍用機国外ショー展示」→https://holylandtokyo.com/2023/03/05/5608/

「台湾近傍フィリピン北端に米国支援で軍施設増強中」→https://holylandtokyo.com/2024/02/15/5548/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

米空軍2025年度予算案で250機削減で史上最少機数へ [米空軍]

250機削減で91機新規購入の予算案11日議会へ提出

F-35は前年48機から更に42機へペースダウン

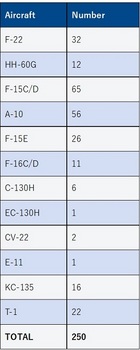

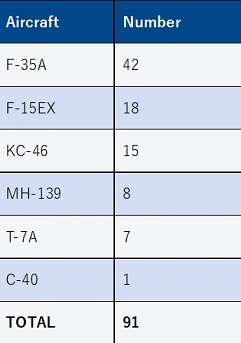

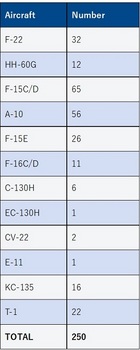

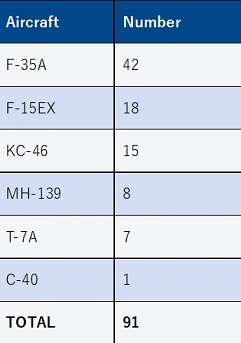

削減機には32機F-22、65機F-15C/D、56機A-10など既定方針で

3月11日、米国防省が米議会に2025年度予算案(2024年10月から使用予算案)を提出し、物価インフレ率を考慮しない段階で前年度比1.6%増で、インフレを考慮すると実質マイナスとなる予算案(宇宙軍は名目2%減で、インフレ考慮だと4%近い減額)となっており、2023年夏に成立した財政責任法(Fiscal Responsibility Act)のあおりを受け、厳しい内容となっています

3月11日、米国防省が米議会に2025年度予算案(2024年10月から使用予算案)を提出し、物価インフレ率を考慮しない段階で前年度比1.6%増で、インフレを考慮すると実質マイナスとなる予算案(宇宙軍は名目2%減で、インフレ考慮だと4%近い減額)となっており、2023年夏に成立した財政責任法(Fiscal Responsibility Act)のあおりを受け、厳しい内容となっています

米空軍は元々、2025年度から本格的に旧型の航空アセットを積極的に早期退役させ、浮いた維持費や整備費を新しい装備導入に振り向ける近代化優先方針を示しており、米空軍省の予算担当次官補Greiner少将は、「我々は近代化に重点を置いており、旧型航空機を退役させることで節約&確保可能となる約3000億円を、新たな航空機開発導入などに充当する」と空軍の自助努力の姿勢をアピールして予算案を語っており、

Kendall空軍長官も予算案提出の会見で「米空軍は許容できるリスクレベル範囲内で、空軍の能力を何とか守れると考えている」と説明していますが、予算支出を厳しく制限する「財政責任法」が成立したのは空軍内での2025年度予算案骨格議論が終わった後だったことから、厳しい追加削減を迫られた結果であることは間違いありません

Kendall空軍長官も予算案提出の会見で「米空軍は許容できるリスクレベル範囲内で、空軍の能力を何とか守れると考えている」と説明していますが、予算支出を厳しく制限する「財政責任法」が成立したのは空軍内での2025年度予算案骨格議論が終わった後だったことから、厳しい追加削減を迫られた結果であることは間違いありません

仮にこの予算案がそのまま成立したとすると、米空軍の保有する航空機数の総計は、半世紀をさかのぼっても史上最低規模となり、5000機を割り込む4903機となる模様だと米軍事メディアは報じており、その機種別削減計画数と新規導入機数は下の2つの表でご覧いただくとして、本日はその内訳に関する米空軍幹部の説明ぶりや米メディアの見方を合算して、11日付米空軍協会web記事からご紹介いたします

左が削減機種&機数 右が調達機種&機数

●F-35Aを42機(前年48機から減少)、F-15EXを18機(前年24機から減少+打ち止め)、合計60機の新型戦闘機導入を考えているが、新戦闘機を毎年72機導入したいとの空軍長期目標には達していない。この背景には無人ウイングマン機CCA導入に際し、米空軍の戦闘機部隊を「再定義したい」との空軍参謀総長の3月上旬の発言もあり、今後の推移を見守る必要がある。

●Jones空軍副長官は「戦闘機数は短期的には減少するが、CCAにより長期的には計算結果が変わるだろう」「F-35の調達遅延は新ソフトTR-3開発導入遅延によるもの」と説明している

●Jones空軍副長官は「戦闘機数は短期的には減少するが、CCAにより長期的には計算結果が変わるだろう」「F-35の調達遅延は新ソフトTR-3開発導入遅延によるもの」と説明している

●2025年度には、老朽化してほとんど飛行できない機体もある65機のF-15C/Dや、2029年までに完全退役を予定する56機のA-10の退役を計画し、出力の弱い旧式エンジンを搭載している26機のF-15Eも廃止を希望している。ただ自己防御装置を強化している一部の改修済F-15Eは、アップグレードして継続活用を考えている

●議会等で強い物議を醸しているのは際も古いタイプの「ブロック20」F-22戦闘機32機の退役で、空軍は「ブロック 30/35」機体の能力向上予算確保のためにも、また次世代制空機(NGAD)の開発検討費用捻出のためにも、戦闘に耐えられない「ブロック20」機体の退役を要求している。なお空軍は過去数年で、F-22 保有機数を 185 機から 153 機に削減している

●議会等で強い物議を醸しているのは際も古いタイプの「ブロック20」F-22戦闘機32機の退役で、空軍は「ブロック 30/35」機体の能力向上予算確保のためにも、また次世代制空機(NGAD)の開発検討費用捻出のためにも、戦闘に耐えられない「ブロック20」機体の退役を要求している。なお空軍は過去数年で、F-22 保有機数を 185 機から 153 機に削減している

●第4世代戦闘機の新規導入で様々な議論を巻き起こしたF-15EXについては、当初144機の導入を計画していたが、2025年度の要求18機を最後として、計98機で調達を打ち切ると空軍は発表している

●T-38練習機の後継機T-7練習機に関しては、射出座席開発などの重要な問題に直面しているが、老朽化で維持整備負担や経費が激増しているT-38維持の負担を軽減して飛行時間を確保すべく、7機を導入してパイロット養成需要に宛てたい

●T-38練習機の後継機T-7練習機に関しては、射出座席開発などの重要な問題に直面しているが、老朽化で維持整備負担や経費が激増しているT-38維持の負担を軽減して飛行時間を確保すべく、7機を導入してパイロット養成需要に宛てたい

●1950年代から使用して老朽化が著しく維持整備費が急増している16機のKC-135を退役させ、KC-46A空中給油機を15機調達を計画している。また本格紛争に備えた次世代空中給油アセットNGAS開発のため、同開発専従のオフィスを立ち上げ必要な投資を行う、とも空軍は説明している

別報道からその他の予算部分について

●「財政責任法FRA」により米空軍が追加削減を迫られたのは約3000億円である

●「財政責任法FRA」により米空軍が追加削減を迫られたのは約3000億円である

●ミニットマンⅢ・ICBM後継のGBSD計画は、2026年度に大きな選択を迫られるが、どのような対応が可能か検討している

●F-35やF-15Eの調達機数は削減しているが、次期制空機NGADや無人ウイングマン機CCAの開発費は維持している

●空対空ミサイルAIM-120 AMRAAMや空対地ミサイルJASSM-ERについては、米議会の承認を得て是非とも複数年契約をお願いしたい。複数年に渡る大きな規模の発注を準備しなければ、材料調達や生産ラインが非効率になるなど、多くの不具合が生じる事を説明したい

●空対空ミサイルAIM-120 AMRAAMや空対地ミサイルJASSM-ERについては、米議会の承認を得て是非とも複数年契約をお願いしたい。複数年に渡る大きな規模の発注を準備しなければ、材料調達や生産ラインが非効率になるなど、多くの不具合が生じる事を説明したい

●パイロット不足については、機体の操縦席を埋めることに問題はないが、パイロットが就くべき幕僚ポストに配置する要員が不足している。操縦者養成に関しては、T-38稼働率が急落する中、T-7開発が数年遅れることがボトルネックになっている

///////////////////////////////////////

もう少し国防省全体の大きな視点から2025年度予算案を説明し、次に各軍種予算を概観し、最後に細かな部分を見ていくのが王道ですが、複雑に問題が入り組んで頭の整理がつかず、米空軍の枝葉末節である「航空機購入と退役」の話題紹介から入ってしまいました。

米空軍で一番大きい問題(国防省全体での最上位級)は、次期ICBM(ミニットマンⅢシステム全体の後継)開発予算で、特に地下サイロや指揮統制施設や通信施設関連の予算見積もりが爆発的に膨らみ、米空軍の年間予算を遥かに超える5兆8000億円規模となっている問題です。空軍は実質さじを投げた形で、誰がどうこの事業を裁くのかさえ見当がつかない状況になっている現状から、核抑止3本柱の見直しもあり得そうな気がしております

米空軍で一番大きい問題(国防省全体での最上位級)は、次期ICBM(ミニットマンⅢシステム全体の後継)開発予算で、特に地下サイロや指揮統制施設や通信施設関連の予算見積もりが爆発的に膨らみ、米空軍の年間予算を遥かに超える5兆8000億円規模となっている問題です。空軍は実質さじを投げた形で、誰がどうこの事業を裁くのかさえ見当がつかない状況になっている現状から、核抑止3本柱の見直しもあり得そうな気がしております

米空軍幹部やOB専門家の「極東で戦闘機無力発言」

「嘉手納からの米空軍F-15撤退を軍事的合理性から考える」→https://holylandtokyo.com/2022/11/09/3904/

「米軍F-35調達機数削減の予兆を指摘」→https://holylandtokyo.com/2023/07/18/4823/

「新空軍2トップはF-35調達数削減派」→https://holylandtokyo.com/2023/05/19/4648/

今はどうなってるんでしょうか?

米空軍の戦闘機構成議論

「戦闘機の近未来体制は」→https://holylandtokyo.com/2021/05/21/1709/

「戦闘機は7機種から4機種へ」→https://holylandtokyo.com/2021/05/18/1496/

超巨大プロジェクト次期ICBMシステム整備の苦悩

「空軍だけでは実質無理」→https://holylandtokyo.com/2024/03/01/5591/

「法抵触の議会通知」→https://holylandtokyo.com/2024/01/29/5478/

「長官が苦悩&不安を語る」→https://holylandtokyo.com/2023/11/22/5244/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

F-35は前年48機から更に42機へペースダウン

削減機には32機F-22、65機F-15C/D、56機A-10など既定方針で

3月11日、米国防省が米議会に2025年度予算案(2024年10月から使用予算案)を提出し、物価インフレ率を考慮しない段階で前年度比1.6%増で、インフレを考慮すると実質マイナスとなる予算案(宇宙軍は名目2%減で、インフレ考慮だと4%近い減額)となっており、2023年夏に成立した財政責任法(Fiscal Responsibility Act)のあおりを受け、厳しい内容となっています

3月11日、米国防省が米議会に2025年度予算案(2024年10月から使用予算案)を提出し、物価インフレ率を考慮しない段階で前年度比1.6%増で、インフレを考慮すると実質マイナスとなる予算案(宇宙軍は名目2%減で、インフレ考慮だと4%近い減額)となっており、2023年夏に成立した財政責任法(Fiscal Responsibility Act)のあおりを受け、厳しい内容となっています米空軍は元々、2025年度から本格的に旧型の航空アセットを積極的に早期退役させ、浮いた維持費や整備費を新しい装備導入に振り向ける近代化優先方針を示しており、米空軍省の予算担当次官補Greiner少将は、「我々は近代化に重点を置いており、旧型航空機を退役させることで節約&確保可能となる約3000億円を、新たな航空機開発導入などに充当する」と空軍の自助努力の姿勢をアピールして予算案を語っており、

Kendall空軍長官も予算案提出の会見で「米空軍は許容できるリスクレベル範囲内で、空軍の能力を何とか守れると考えている」と説明していますが、予算支出を厳しく制限する「財政責任法」が成立したのは空軍内での2025年度予算案骨格議論が終わった後だったことから、厳しい追加削減を迫られた結果であることは間違いありません

Kendall空軍長官も予算案提出の会見で「米空軍は許容できるリスクレベル範囲内で、空軍の能力を何とか守れると考えている」と説明していますが、予算支出を厳しく制限する「財政責任法」が成立したのは空軍内での2025年度予算案骨格議論が終わった後だったことから、厳しい追加削減を迫られた結果であることは間違いありません仮にこの予算案がそのまま成立したとすると、米空軍の保有する航空機数の総計は、半世紀をさかのぼっても史上最低規模となり、5000機を割り込む4903機となる模様だと米軍事メディアは報じており、その機種別削減計画数と新規導入機数は下の2つの表でご覧いただくとして、本日はその内訳に関する米空軍幹部の説明ぶりや米メディアの見方を合算して、11日付米空軍協会web記事からご紹介いたします

左が削減機種&機数 右が調達機種&機数

●F-35Aを42機(前年48機から減少)、F-15EXを18機(前年24機から減少+打ち止め)、合計60機の新型戦闘機導入を考えているが、新戦闘機を毎年72機導入したいとの空軍長期目標には達していない。この背景には無人ウイングマン機CCA導入に際し、米空軍の戦闘機部隊を「再定義したい」との空軍参謀総長の3月上旬の発言もあり、今後の推移を見守る必要がある。

●Jones空軍副長官は「戦闘機数は短期的には減少するが、CCAにより長期的には計算結果が変わるだろう」「F-35の調達遅延は新ソフトTR-3開発導入遅延によるもの」と説明している

●Jones空軍副長官は「戦闘機数は短期的には減少するが、CCAにより長期的には計算結果が変わるだろう」「F-35の調達遅延は新ソフトTR-3開発導入遅延によるもの」と説明している

●2025年度には、老朽化してほとんど飛行できない機体もある65機のF-15C/Dや、2029年までに完全退役を予定する56機のA-10の退役を計画し、出力の弱い旧式エンジンを搭載している26機のF-15Eも廃止を希望している。ただ自己防御装置を強化している一部の改修済F-15Eは、アップグレードして継続活用を考えている

●議会等で強い物議を醸しているのは際も古いタイプの「ブロック20」F-22戦闘機32機の退役で、空軍は「ブロック 30/35」機体の能力向上予算確保のためにも、また次世代制空機(NGAD)の開発検討費用捻出のためにも、戦闘に耐えられない「ブロック20」機体の退役を要求している。なお空軍は過去数年で、F-22 保有機数を 185 機から 153 機に削減している

●議会等で強い物議を醸しているのは際も古いタイプの「ブロック20」F-22戦闘機32機の退役で、空軍は「ブロック 30/35」機体の能力向上予算確保のためにも、また次世代制空機(NGAD)の開発検討費用捻出のためにも、戦闘に耐えられない「ブロック20」機体の退役を要求している。なお空軍は過去数年で、F-22 保有機数を 185 機から 153 機に削減している●第4世代戦闘機の新規導入で様々な議論を巻き起こしたF-15EXについては、当初144機の導入を計画していたが、2025年度の要求18機を最後として、計98機で調達を打ち切ると空軍は発表している

●T-38練習機の後継機T-7練習機に関しては、射出座席開発などの重要な問題に直面しているが、老朽化で維持整備負担や経費が激増しているT-38維持の負担を軽減して飛行時間を確保すべく、7機を導入してパイロット養成需要に宛てたい

●T-38練習機の後継機T-7練習機に関しては、射出座席開発などの重要な問題に直面しているが、老朽化で維持整備負担や経費が激増しているT-38維持の負担を軽減して飛行時間を確保すべく、7機を導入してパイロット養成需要に宛てたい●1950年代から使用して老朽化が著しく維持整備費が急増している16機のKC-135を退役させ、KC-46A空中給油機を15機調達を計画している。また本格紛争に備えた次世代空中給油アセットNGAS開発のため、同開発専従のオフィスを立ち上げ必要な投資を行う、とも空軍は説明している

別報道からその他の予算部分について

●「財政責任法FRA」により米空軍が追加削減を迫られたのは約3000億円である

●「財政責任法FRA」により米空軍が追加削減を迫られたのは約3000億円である●ミニットマンⅢ・ICBM後継のGBSD計画は、2026年度に大きな選択を迫られるが、どのような対応が可能か検討している

●F-35やF-15Eの調達機数は削減しているが、次期制空機NGADや無人ウイングマン機CCAの開発費は維持している

●空対空ミサイルAIM-120 AMRAAMや空対地ミサイルJASSM-ERについては、米議会の承認を得て是非とも複数年契約をお願いしたい。複数年に渡る大きな規模の発注を準備しなければ、材料調達や生産ラインが非効率になるなど、多くの不具合が生じる事を説明したい

●空対空ミサイルAIM-120 AMRAAMや空対地ミサイルJASSM-ERについては、米議会の承認を得て是非とも複数年契約をお願いしたい。複数年に渡る大きな規模の発注を準備しなければ、材料調達や生産ラインが非効率になるなど、多くの不具合が生じる事を説明したい●パイロット不足については、機体の操縦席を埋めることに問題はないが、パイロットが就くべき幕僚ポストに配置する要員が不足している。操縦者養成に関しては、T-38稼働率が急落する中、T-7開発が数年遅れることがボトルネックになっている

///////////////////////////////////////

もう少し国防省全体の大きな視点から2025年度予算案を説明し、次に各軍種予算を概観し、最後に細かな部分を見ていくのが王道ですが、複雑に問題が入り組んで頭の整理がつかず、米空軍の枝葉末節である「航空機購入と退役」の話題紹介から入ってしまいました。

米空軍で一番大きい問題(国防省全体での最上位級)は、次期ICBM(ミニットマンⅢシステム全体の後継)開発予算で、特に地下サイロや指揮統制施設や通信施設関連の予算見積もりが爆発的に膨らみ、米空軍の年間予算を遥かに超える5兆8000億円規模となっている問題です。空軍は実質さじを投げた形で、誰がどうこの事業を裁くのかさえ見当がつかない状況になっている現状から、核抑止3本柱の見直しもあり得そうな気がしております

米空軍で一番大きい問題(国防省全体での最上位級)は、次期ICBM(ミニットマンⅢシステム全体の後継)開発予算で、特に地下サイロや指揮統制施設や通信施設関連の予算見積もりが爆発的に膨らみ、米空軍の年間予算を遥かに超える5兆8000億円規模となっている問題です。空軍は実質さじを投げた形で、誰がどうこの事業を裁くのかさえ見当がつかない状況になっている現状から、核抑止3本柱の見直しもあり得そうな気がしております米空軍幹部やOB専門家の「極東で戦闘機無力発言」

「嘉手納からの米空軍F-15撤退を軍事的合理性から考える」→https://holylandtokyo.com/2022/11/09/3904/

「米軍F-35調達機数削減の予兆を指摘」→https://holylandtokyo.com/2023/07/18/4823/

「新空軍2トップはF-35調達数削減派」→https://holylandtokyo.com/2023/05/19/4648/

今はどうなってるんでしょうか?

米空軍の戦闘機構成議論

「戦闘機の近未来体制は」→https://holylandtokyo.com/2021/05/21/1709/

「戦闘機は7機種から4機種へ」→https://holylandtokyo.com/2021/05/18/1496/

超巨大プロジェクト次期ICBMシステム整備の苦悩

「空軍だけでは実質無理」→https://holylandtokyo.com/2024/03/01/5591/

「法抵触の議会通知」→https://holylandtokyo.com/2024/01/29/5478/

「長官が苦悩&不安を語る」→https://holylandtokyo.com/2023/11/22/5244/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

センサー搭載型CCA原型候補XQ-67が初飛行 [米空軍]

XQ-58踏まえ第2世代センサー型CCA共通基礎機体とか

あくまでGeneral Atomics社の候補機体ですが

センサー型OBSSとは別に兵器型OBWS構想も披露

2月28日、米空軍の最優先事業で2020年代中の導入を目指す無人ウイングマン機CCA(collaborative combat aircraft)に関し、センサー型CCA機体候補のGeneral Atomics社「XQ-67A」が初飛行に成功したことを契機に、同機をGA社と開発してきた米空軍研究所AFRL関係者が、CCAの開発方向性について語っていますので、理解不十分なところはありますが、頭の整理を兼ね概要をご紹介しておきます

2月28日、米空軍の最優先事業で2020年代中の導入を目指す無人ウイングマン機CCA(collaborative combat aircraft)に関し、センサー型CCA機体候補のGeneral Atomics社「XQ-67A」が初飛行に成功したことを契機に、同機をGA社と開発してきた米空軍研究所AFRL関係者が、CCAの開発方向性について語っていますので、理解不十分なところはありますが、頭の整理を兼ね概要をご紹介しておきます

強固な防空網を備える敵を想定した本格紛争に備えて、有人機損耗による人的被害を押さえ、有人アセット不足を補完するため米空軍が開発中のCCA計画は、約1000機を導入する仮設定で開発が加速されていますが、2月中旬にKendall空軍長官が、第1弾企業選定で現在候補の5社(ボーイング、ロッキード、Nグラマン、AndurilとGA社)から数か月後に2-3社に絞り込むと発言していたところです。

その発言と今回のXQ-67A初飛行の関係が良く把握できていませんが、初飛行を報じる3月1日付米空軍協会web記事から察すると、「第2世代CCAプラットフォーム」と呼ばれているXQ-67Aは、CCA計画で導入される2種類のCCA、つまりセンサー搭載型OBSS(Off-Board Sensing Station)と兵器搭載型OBWS(Off-Board Weapons Station)の共有部分(自動車の共有シャーシーのイメージ)を、

その発言と今回のXQ-67A初飛行の関係が良く把握できていませんが、初飛行を報じる3月1日付米空軍協会web記事から察すると、「第2世代CCAプラットフォーム」と呼ばれているXQ-67Aは、CCA計画で導入される2種類のCCA、つまりセンサー搭載型OBSS(Off-Board Sensing Station)と兵器搭載型OBWS(Off-Board Weapons Station)の共有部分(自動車の共有シャーシーのイメージ)を、

「第1世代CCAプラットフォーム」であったXQ-58 Valkyrie等の実績を基に製造されたもので、OBSSとOBWS両方の共通基礎部分を設定することで、搭載するセンサーや通信機材や電子戦機材や攻撃兵器を変更するだけでより安価に開発リスクを下げたCCA開発&導入が可能にすることを狙っており、第1弾企業選定対象の5社にも基礎的成果が共有される性格を持っているようでようです

ちなみにセンサー搭載型OBSSと兵器搭載型OBWSの違いは「読んで字のごとく」ですが、センサー搭載型OBSSが「速度は遅く、長い在空時間」を追求する一方で、兵器搭載型OBWSは「より高速で機動性も備え、行動半径は求めるが在空時間は短い」機体を求めるようで、初飛行のXQ-67Aは共通機体基礎を基にセンサー搭載型OBSS仕様の機体だそうです

ちなみにセンサー搭載型OBSSと兵器搭載型OBWSの違いは「読んで字のごとく」ですが、センサー搭載型OBSSが「速度は遅く、長い在空時間」を追求する一方で、兵器搭載型OBWSは「より高速で機動性も備え、行動半径は求めるが在空時間は短い」機体を求めるようで、初飛行のXQ-67Aは共通機体基礎を基にセンサー搭載型OBSS仕様の機体だそうです

なお、米空軍研究所AFRLとのXA-67A共同開発を、Kratos(XQ-58 Valkyrie製造企業)と争って2023年2月に獲得したGA社は、XA-67Aを含む同社のCCA関連開発(Gambit計画)において、共通機体基礎部分の価格が全体の7割を占め、残りの3割が搭載するセンサーや通信機材や電子戦機材や攻撃兵器キット価格になる見通しを明らかにしています

/////////////////////////////////////////

CCA計画の全体像把握が不十分なまんぐーすですので、上記記事にご認識や誤解がある可能性がありますが、ご勘弁ください。

CCA計画の全体像把握が不十分なまんぐーすですので、上記記事にご認識や誤解がある可能性がありますが、ご勘弁ください。

米空軍は、関連企業の競争を促しつつ、共通部分を明確にしてして企業競争をより本質的な部分に絞り込み、同時にコスト低下にも配慮するアプローチをCCAで採っているようで、共通部分を成熟させる検討を「XQ-58 Valkyrie」や「UTAP-22 Mako」、更には豪州も巻き込んで行ってきた・・・と整理できそうです(確信はありませんが)

CCA関連の記事

「第1弾候補企業を2-3社に」→https://holylandtokyo.com/2023/03/06/5595/

「あと6年で実用化する試験準備」→https://holylandtokyo.com/2023/11/08/5153/

「AIアルゴリズム集大成試験」→https://holylandtokyo.com/2023/08/08/4922/

「2020年代後半導入へ」→ https://holylandtokyo.com/2023/04/03/4473/

「長官:NGAD 200機、CCA 1000機」→https://holylandtokyo.com/2023/03/09/4403/

「関連技術を23年から本格開発へ」→ https://holylandtokyo.com/2022/11/22/3948/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

あくまでGeneral Atomics社の候補機体ですが

センサー型OBSSとは別に兵器型OBWS構想も披露

2月28日、米空軍の最優先事業で2020年代中の導入を目指す無人ウイングマン機CCA(collaborative combat aircraft)に関し、センサー型CCA機体候補のGeneral Atomics社「XQ-67A」が初飛行に成功したことを契機に、同機をGA社と開発してきた米空軍研究所AFRL関係者が、CCAの開発方向性について語っていますので、理解不十分なところはありますが、頭の整理を兼ね概要をご紹介しておきます

2月28日、米空軍の最優先事業で2020年代中の導入を目指す無人ウイングマン機CCA(collaborative combat aircraft)に関し、センサー型CCA機体候補のGeneral Atomics社「XQ-67A」が初飛行に成功したことを契機に、同機をGA社と開発してきた米空軍研究所AFRL関係者が、CCAの開発方向性について語っていますので、理解不十分なところはありますが、頭の整理を兼ね概要をご紹介しておきます強固な防空網を備える敵を想定した本格紛争に備えて、有人機損耗による人的被害を押さえ、有人アセット不足を補完するため米空軍が開発中のCCA計画は、約1000機を導入する仮設定で開発が加速されていますが、2月中旬にKendall空軍長官が、第1弾企業選定で現在候補の5社(ボーイング、ロッキード、Nグラマン、AndurilとGA社)から数か月後に2-3社に絞り込むと発言していたところです。

その発言と今回のXQ-67A初飛行の関係が良く把握できていませんが、初飛行を報じる3月1日付米空軍協会web記事から察すると、「第2世代CCAプラットフォーム」と呼ばれているXQ-67Aは、CCA計画で導入される2種類のCCA、つまりセンサー搭載型OBSS(Off-Board Sensing Station)と兵器搭載型OBWS(Off-Board Weapons Station)の共有部分(自動車の共有シャーシーのイメージ)を、

その発言と今回のXQ-67A初飛行の関係が良く把握できていませんが、初飛行を報じる3月1日付米空軍協会web記事から察すると、「第2世代CCAプラットフォーム」と呼ばれているXQ-67Aは、CCA計画で導入される2種類のCCA、つまりセンサー搭載型OBSS(Off-Board Sensing Station)と兵器搭載型OBWS(Off-Board Weapons Station)の共有部分(自動車の共有シャーシーのイメージ)を、「第1世代CCAプラットフォーム」であったXQ-58 Valkyrie等の実績を基に製造されたもので、OBSSとOBWS両方の共通基礎部分を設定することで、搭載するセンサーや通信機材や電子戦機材や攻撃兵器を変更するだけでより安価に開発リスクを下げたCCA開発&導入が可能にすることを狙っており、第1弾企業選定対象の5社にも基礎的成果が共有される性格を持っているようでようです

ちなみにセンサー搭載型OBSSと兵器搭載型OBWSの違いは「読んで字のごとく」ですが、センサー搭載型OBSSが「速度は遅く、長い在空時間」を追求する一方で、兵器搭載型OBWSは「より高速で機動性も備え、行動半径は求めるが在空時間は短い」機体を求めるようで、初飛行のXQ-67Aは共通機体基礎を基にセンサー搭載型OBSS仕様の機体だそうです

ちなみにセンサー搭載型OBSSと兵器搭載型OBWSの違いは「読んで字のごとく」ですが、センサー搭載型OBSSが「速度は遅く、長い在空時間」を追求する一方で、兵器搭載型OBWSは「より高速で機動性も備え、行動半径は求めるが在空時間は短い」機体を求めるようで、初飛行のXQ-67Aは共通機体基礎を基にセンサー搭載型OBSS仕様の機体だそうですなお、米空軍研究所AFRLとのXA-67A共同開発を、Kratos(XQ-58 Valkyrie製造企業)と争って2023年2月に獲得したGA社は、XA-67Aを含む同社のCCA関連開発(Gambit計画)において、共通機体基礎部分の価格が全体の7割を占め、残りの3割が搭載するセンサーや通信機材や電子戦機材や攻撃兵器キット価格になる見通しを明らかにしています

/////////////////////////////////////////

CCA計画の全体像把握が不十分なまんぐーすですので、上記記事にご認識や誤解がある可能性がありますが、ご勘弁ください。

CCA計画の全体像把握が不十分なまんぐーすですので、上記記事にご認識や誤解がある可能性がありますが、ご勘弁ください。米空軍は、関連企業の競争を促しつつ、共通部分を明確にしてして企業競争をより本質的な部分に絞り込み、同時にコスト低下にも配慮するアプローチをCCAで採っているようで、共通部分を成熟させる検討を「XQ-58 Valkyrie」や「UTAP-22 Mako」、更には豪州も巻き込んで行ってきた・・・と整理できそうです(確信はありませんが)

CCA関連の記事

「第1弾候補企業を2-3社に」→https://holylandtokyo.com/2023/03/06/5595/

「あと6年で実用化する試験準備」→https://holylandtokyo.com/2023/11/08/5153/

「AIアルゴリズム集大成試験」→https://holylandtokyo.com/2023/08/08/4922/

「2020年代後半導入へ」→ https://holylandtokyo.com/2023/04/03/4473/

「長官:NGAD 200機、CCA 1000機」→https://holylandtokyo.com/2023/03/09/4403/

「関連技術を23年から本格開発へ」→ https://holylandtokyo.com/2022/11/22/3948/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

欧州議会は台湾を中国の一部だとは認めず [安全保障全般]

激論の末、中国が激怒する結論の報告書を議会で採択

(たぶん、中国代表部の採択阻止工作も功を奏せず・・)

極めて重要な中国への世界の動きも、日本メディアは報ぜず

2月28日、欧州議会が欧州連合 EUの「共通外交・安全保障政策」に関する年次実施報告書を議決するタイミングに併せ、台湾の地位と台湾情勢に関する「共通安全保障防衛政策」 との報告書も別途採決し、賛成 350票(得票率 65%)で報告書を決定しました。

2月28日、欧州議会が欧州連合 EUの「共通外交・安全保障政策」に関する年次実施報告書を議決するタイミングに併せ、台湾の地位と台湾情勢に関する「共通安全保障防衛政策」 との報告書も別途採決し、賛成 350票(得票率 65%)で報告書を決定しました。

本日は、世界の中国に対する姿勢の転換点になるかもしれない(呼び水となってほしい・・・)、この極めて意義深い内容の欧州議会の報告書について、中国研究の大家で中国共産党の崩壊をフォローする渋谷司氏の YouTube チャンネル (渋谷司の中国カフェ)からご紹介します

ズバリこの台湾に関する報告書のエッセンスは、

・中国共産党による台湾に対する領有権主張は根拠がなく、台湾と中国は対等な関係にあり、決して従属関係にはない

・中国共産党による台湾に対する領有権主張は根拠がなく、台湾と中国は対等な関係にあり、決して従属関係にはない

・台湾は、インド太平洋地域におけるEUの重要なパートナーであり、民主的な同盟国 である

・EU加盟国は、グローバル・サプライチェーンの強靭化強化に関し、台湾とより緊密 な関係を構築すべき

・欧州議会は、中国共産党が台湾の国際機関への参加を妨害し続けていることを非難し、世界保健機関 WHO や国際民間航空機関 ICADへの台湾の加盟を、EU加盟国やEU 執行理事会が支援するよう求める

もちろん駐EU中国代表部は強く反論し

・この報告は、国際法と国際関係の基本規範に違反する。「一つの中国」原則は、国際 社会が普遍的に持っている国際関係の基本規範である

・この報告は、国際法と国際関係の基本規範に違反する。「一つの中国」原則は、国際 社会が普遍的に持っている国際関係の基本規範である

・「一つの中国」原則に反し、「一つの中国、一つの台湾」を提唱して台湾独立勢力の言い訳の役割を果たす

・中国の主権を侵害し、中国の内政に著しく干渉するものとして、中国は強い衝撃を受け、断固として反対し、強い言葉で非難する

////////////////////////////////////////////////////////////

もともと2月 28 日の欧州議会の中心議題であった欧州連合 EU「共通外交・安全保障 政策」の年次実施報告書に関しても、賛成 338票(62%)、反対86票、棄権 122票との結果が示すように、決して「満場一致」の穏やかな議論ではなく、棄権が多数発生する甲論乙駁の議論だった模様で、台湾に関する報告書への賛成 65%との結果も、中国側ロビイストや工作要員等による報告書否決に向けた裏工作や駆け引きがあった中での、画期的な内容の強行突破採決だったのだろうと邪推しております

もともと2月 28 日の欧州議会の中心議題であった欧州連合 EU「共通外交・安全保障 政策」の年次実施報告書に関しても、賛成 338票(62%)、反対86票、棄権 122票との結果が示すように、決して「満場一致」の穏やかな議論ではなく、棄権が多数発生する甲論乙駁の議論だった模様で、台湾に関する報告書への賛成 65%との結果も、中国側ロビイストや工作要員等による報告書否決に向けた裏工作や駆け引きがあった中での、画期的な内容の強行突破採決だったのだろうと邪推しております

今の欧州は、過去 10年に及ぶリベラルの口車に乗った「安易な移民受け入れ」や、耳障りの良い「環境政策重視」の結果、治安も経済も崩壊目前の状態にありますが、遠く離れた中国や台湾に関し、骨のある採決がなされたことに敬意を表したいと思うと同時に、渋谷氏も指摘するように、この重い決定に日本のメディアが「報じない自由」を発動している現状を嘆かわしく思います

今の欧州は、過去 10年に及ぶリベラルの口車に乗った「安易な移民受け入れ」や、耳障りの良い「環境政策重視」の結果、治安も経済も崩壊目前の状態にありますが、遠く離れた中国や台湾に関し、骨のある採決がなされたことに敬意を表したいと思うと同時に、渋谷氏も指摘するように、この重い決定に日本のメディアが「報じない自由」を発動している現状を嘆かわしく思います

台湾関連の記事

「台湾近傍フィリピン北端に米国支援で軍施設増強中」→ https://holylandtokyo.com/2024/02/15/5548/

「中国による台湾への非接触型・情報化戦争」→ https://holylandtokyo.com/2024/01/05/5398/

「中国は大規模な台湾侵攻を考える状態にはない」→ https://holylandtokyo.com/2023/12/08/5330/

「新型潜水艦が西側支援を受け完成」→ https://holylandtokyo.com/2023/10/04/5093/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

(たぶん、中国代表部の採択阻止工作も功を奏せず・・)

極めて重要な中国への世界の動きも、日本メディアは報ぜず

2月28日、欧州議会が欧州連合 EUの「共通外交・安全保障政策」に関する年次実施報告書を議決するタイミングに併せ、台湾の地位と台湾情勢に関する「共通安全保障防衛政策」 との報告書も別途採決し、賛成 350票(得票率 65%)で報告書を決定しました。

2月28日、欧州議会が欧州連合 EUの「共通外交・安全保障政策」に関する年次実施報告書を議決するタイミングに併せ、台湾の地位と台湾情勢に関する「共通安全保障防衛政策」 との報告書も別途採決し、賛成 350票(得票率 65%)で報告書を決定しました。 本日は、世界の中国に対する姿勢の転換点になるかもしれない(呼び水となってほしい・・・)、この極めて意義深い内容の欧州議会の報告書について、中国研究の大家で中国共産党の崩壊をフォローする渋谷司氏の YouTube チャンネル (渋谷司の中国カフェ)からご紹介します

ズバリこの台湾に関する報告書のエッセンスは、

・中国共産党による台湾に対する領有権主張は根拠がなく、台湾と中国は対等な関係にあり、決して従属関係にはない

・中国共産党による台湾に対する領有権主張は根拠がなく、台湾と中国は対等な関係にあり、決して従属関係にはない ・台湾は、インド太平洋地域におけるEUの重要なパートナーであり、民主的な同盟国 である

・EU加盟国は、グローバル・サプライチェーンの強靭化強化に関し、台湾とより緊密 な関係を構築すべき

・欧州議会は、中国共産党が台湾の国際機関への参加を妨害し続けていることを非難し、世界保健機関 WHO や国際民間航空機関 ICADへの台湾の加盟を、EU加盟国やEU 執行理事会が支援するよう求める

もちろん駐EU中国代表部は強く反論し

・この報告は、国際法と国際関係の基本規範に違反する。「一つの中国」原則は、国際 社会が普遍的に持っている国際関係の基本規範である

・この報告は、国際法と国際関係の基本規範に違反する。「一つの中国」原則は、国際 社会が普遍的に持っている国際関係の基本規範である ・「一つの中国」原則に反し、「一つの中国、一つの台湾」を提唱して台湾独立勢力の言い訳の役割を果たす

・中国の主権を侵害し、中国の内政に著しく干渉するものとして、中国は強い衝撃を受け、断固として反対し、強い言葉で非難する

////////////////////////////////////////////////////////////

もともと2月 28 日の欧州議会の中心議題であった欧州連合 EU「共通外交・安全保障 政策」の年次実施報告書に関しても、賛成 338票(62%)、反対86票、棄権 122票との結果が示すように、決して「満場一致」の穏やかな議論ではなく、棄権が多数発生する甲論乙駁の議論だった模様で、台湾に関する報告書への賛成 65%との結果も、中国側ロビイストや工作要員等による報告書否決に向けた裏工作や駆け引きがあった中での、画期的な内容の強行突破採決だったのだろうと邪推しております

もともと2月 28 日の欧州議会の中心議題であった欧州連合 EU「共通外交・安全保障 政策」の年次実施報告書に関しても、賛成 338票(62%)、反対86票、棄権 122票との結果が示すように、決して「満場一致」の穏やかな議論ではなく、棄権が多数発生する甲論乙駁の議論だった模様で、台湾に関する報告書への賛成 65%との結果も、中国側ロビイストや工作要員等による報告書否決に向けた裏工作や駆け引きがあった中での、画期的な内容の強行突破採決だったのだろうと邪推しております  今の欧州は、過去 10年に及ぶリベラルの口車に乗った「安易な移民受け入れ」や、耳障りの良い「環境政策重視」の結果、治安も経済も崩壊目前の状態にありますが、遠く離れた中国や台湾に関し、骨のある採決がなされたことに敬意を表したいと思うと同時に、渋谷氏も指摘するように、この重い決定に日本のメディアが「報じない自由」を発動している現状を嘆かわしく思います

今の欧州は、過去 10年に及ぶリベラルの口車に乗った「安易な移民受け入れ」や、耳障りの良い「環境政策重視」の結果、治安も経済も崩壊目前の状態にありますが、遠く離れた中国や台湾に関し、骨のある採決がなされたことに敬意を表したいと思うと同時に、渋谷氏も指摘するように、この重い決定に日本のメディアが「報じない自由」を発動している現状を嘆かわしく思います 台湾関連の記事

「台湾近傍フィリピン北端に米国支援で軍施設増強中」→ https://holylandtokyo.com/2024/02/15/5548/

「中国による台湾への非接触型・情報化戦争」→ https://holylandtokyo.com/2024/01/05/5398/

「中国は大規模な台湾侵攻を考える状態にはない」→ https://holylandtokyo.com/2023/12/08/5330/

「新型潜水艦が西側支援を受け完成」→ https://holylandtokyo.com/2023/10/04/5093/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

豪州海軍が水上攻撃艦艇規模を2倍強に増強へ [安全保障全般]

有識者諮問会議提言を豪政府が基本採用へ

駆逐艦&フリゲート艦を現 11隻から 26隻体制へ

32 発ミサイル搭載の無人艦艇6隻導入も提言に

2月20日、豪州政府が委託した有識者諮問会議が豪海軍水上攻撃艦艇部隊(駆逐艦&フリゲート艦) の強化提言(Enhanced Lethality Surface Combatant Fleet)を発表し、現在の当該艦艇規模11隻を 26隻体制に拡大すべきとの答申を打ち出しました。またこの海軍部隊提言とは別に、豪州沿岸での水 上警察任務を遂行する艦艇を25隻導入すべきとの提言も含まれたとのことです

2月20日、豪州政府が委託した有識者諮問会議が豪海軍水上攻撃艦艇部隊(駆逐艦&フリゲート艦) の強化提言(Enhanced Lethality Surface Combatant Fleet)を発表し、現在の当該艦艇規模11隻を 26隻体制に拡大すべきとの答申を打ち出しました。またこの海軍部隊提言とは別に、豪州沿岸での水 上警察任務を遂行する艦艇を25隻導入すべきとの提言も含まれたとのことです

本答申に関し 28 日付 Defense-News 記事は、豪州政府が本答申を現有フリゲート艦(Anzac-class) の能力向上改修継続部分を除き受け入れたと報じており、現在の勢力がわずか 11 隻との実態にも驚くばかりですが、これを2倍以上に拡大する方向を打ち出した豪州の決意にも驚かされます

専門家は約1兆円の水上艦艇増強答申を、予算的には今後の議会審議や国民世論の影響を受けることは当然としながらも、達成可能な経費規模だと論評し、人的戦力確保が困難な課題だとして昨今の豪軍の離職率の高さを指摘していますが、本答申の方向に進むことは間違いなさそうです

専門家は約1兆円の水上艦艇増強答申を、予算的には今後の議会審議や国民世論の影響を受けることは当然としながらも、達成可能な経費規模だと論評し、人的戦力確保が困難な課題だとして昨今の豪軍の離職率の高さを指摘していますが、本答申の方向に進むことは間違いなさそうです

なお、現在の豪海軍 11隻とはあくまで打撃能力保有の駆逐艦&フリゲートだけの隻数で、そのほかに強襲揚座艦2歳、哨戒艇4隻、掃海艇4 、補給艦2隻等を保有していますのでご注意ください。 それでもあれだけ大きな大陸国家が、この規模の海軍しか保有していないとは驚きですが・・・。以下では28日付 Defense-News 記事から豪海軍2倍以上増強提言の概要をご紹介します

豪水上攻撃艦艇(駆逐艦&フリゲート艦)の2倍強増強提言

●大型の「Tier 1 駆逐艦およびフリゲート艦」を9隻に

・現在は3隻の「Hobart-class」対空駆逐艦のみだが、同艦艇にイージスシステムやトマホーク巡航ミサイル搭載改修を行う

・現在は3隻の「Hobart-class」対空駆逐艦のみだが、同艦艇にイージスシステムやトマホーク巡航ミサイル搭載改修を行う

・新しく現在3隻発注中の「Hunter-class」対潜フリゲート艦を、計6隻調達する

●より小型の「Tier 2 フリゲート艦」を11隻に

・現在 8隻保有の「Anzac-class」と同等以上の規模で、陸上及び海上攻撃能力を持ち、防空や援護能力を持つ「general-purpose frigates」を11隻調達する (なお現在8 隻保有のAnzac-class は、1番艦はすでに非稼働状態で、2番艦も 2026 年退役予定の老朽艦)

・現在 8隻保有の「Anzac-class」と同等以上の規模で、陸上及び海上攻撃能力を持ち、防空や援護能力を持つ「general-purpose frigates」を11隻調達する (なお現在8 隻保有のAnzac-class は、1番艦はすでに非稼働状態で、2番艦も 2026 年退役予定の老朽艦)

・豪州海軍はこの最初の?妻の候補を、ドイツの MEKOA-200、日本のモガミ級、韓国のFFX Batch IT/ITI、スペインの Alfa 3000に絞り込み、来年機種選定を行い、初納入は2030年を予定

●有人運用もオプションの大型ミサイル搭載艦6隻

・米国設計で、32 個のミサイルセルを備える 6 隻の大型水上艦艇は、オプションで乗員搭乗可能な従来概念とは全く異なる艦艇を予定。豪州内の建造場所も実質決定しており、2030 年代半ばから就役予定

・豪国防相は同艦艇に乗員を配置すると述べているが、専門家は無人艦艇として将来運用される可能性があると予想している。ただ同専門家は「殺傷兵器を搭載した無人水上艦艇運用には法的環境が整備されていないため、豪政府は現時点でその可能性についてはあまり触れたくなかったはずだ」とコメントしている

●なお提言には、「打撃能力保有の駆逐艦&フリゲート艦」以外に関する提言も盛り込まれ、水上警察任務 (civil maritime security operations)のために 25隻の「小型艦艇」からなる部隊の整備も推奨している

●なお提言には、「打撃能力保有の駆逐艦&フリゲート艦」以外に関する提言も盛り込まれ、水上警察任務 (civil maritime security operations)のために 25隻の「小型艦艇」からなる部隊の整備も推奨している

●予算面では ・今後10年間で約1兆円(U.S.$7-3 billion)が必要とされ、今後4年間に約 1600億円(U.S.$1.1 bilion) を政府が割り当てる計画を持っている模様で、専門家は個々のプロジェクトの承認を得ていく必要があり、世論の理解も欠かせないが、支払い可能な範囲だと考えている

●人的資源が懸念材料 ・ただし2倍以上に膨らむ艦艇数を支える人的資源については懸念が強く、例えば豪国防省は2022年から 2023 年に軍人数を2,201人増強する計画を立ててが、増員どころか「1,38g 人」減少させており、この面での対策が最も困難ではないかとの見方が多い

/////////////////////////////////////////

専門家は、「2020年代後半に老朽艦退役に伴う能力低下のリスク増大時期がやってくることを問題視し、豪海軍はこの時期の対策を考える必要があると指摘」しているようですが、時代の要請とはいえ、豪州は大きく軍拡に踏み出し、記事によれば国防費のGDP比を、今の2.1%から2.4%に拡大するようです

専門家は、「2020年代後半に老朽艦退役に伴う能力低下のリスク増大時期がやってくることを問題視し、豪海軍はこの時期の対策を考える必要があると指摘」しているようですが、時代の要請とはいえ、豪州は大きく軍拡に踏み出し、記事によれば国防費のGDP比を、今の2.1%から2.4%に拡大するようです

米国からの「軍備増強圧力」もあるでしょうが、日本にはどのような要求が来ているのでしょうか? 中国の経済破綻に起因する混乱や国家体制の崩壊具合にもよりますが、様々なファクターが絡み合う、探り合いの今後数年になりそうですねぇ・・・

豪州関連の記事

「北部重要港湾の中国へのリース継続」→https://holylandtokyo.com/2023/10/25/5170/

「却下もB-21購入検討認める」→https://holylandtokyo.com/2023/05/15/4588/

「豪で過去最大の米軍兵站演習」→https://holylandtokyo.com/2023/04/14/4506/

「サイバー能力大拡大の10年計画推進」→https://holylandtokyo.com/2022/11/16/3911/

「米がMQ-9B輸出許可」→https://holylandtokyo.com/2021/04/29/119/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

駆逐艦&フリゲート艦を現 11隻から 26隻体制へ

32 発ミサイル搭載の無人艦艇6隻導入も提言に

2月20日、豪州政府が委託した有識者諮問会議が豪海軍水上攻撃艦艇部隊(駆逐艦&フリゲート艦) の強化提言(Enhanced Lethality Surface Combatant Fleet)を発表し、現在の当該艦艇規模11隻を 26隻体制に拡大すべきとの答申を打ち出しました。またこの海軍部隊提言とは別に、豪州沿岸での水 上警察任務を遂行する艦艇を25隻導入すべきとの提言も含まれたとのことです

2月20日、豪州政府が委託した有識者諮問会議が豪海軍水上攻撃艦艇部隊(駆逐艦&フリゲート艦) の強化提言(Enhanced Lethality Surface Combatant Fleet)を発表し、現在の当該艦艇規模11隻を 26隻体制に拡大すべきとの答申を打ち出しました。またこの海軍部隊提言とは別に、豪州沿岸での水 上警察任務を遂行する艦艇を25隻導入すべきとの提言も含まれたとのことです 本答申に関し 28 日付 Defense-News 記事は、豪州政府が本答申を現有フリゲート艦(Anzac-class) の能力向上改修継続部分を除き受け入れたと報じており、現在の勢力がわずか 11 隻との実態にも驚くばかりですが、これを2倍以上に拡大する方向を打ち出した豪州の決意にも驚かされます

専門家は約1兆円の水上艦艇増強答申を、予算的には今後の議会審議や国民世論の影響を受けることは当然としながらも、達成可能な経費規模だと論評し、人的戦力確保が困難な課題だとして昨今の豪軍の離職率の高さを指摘していますが、本答申の方向に進むことは間違いなさそうです

専門家は約1兆円の水上艦艇増強答申を、予算的には今後の議会審議や国民世論の影響を受けることは当然としながらも、達成可能な経費規模だと論評し、人的戦力確保が困難な課題だとして昨今の豪軍の離職率の高さを指摘していますが、本答申の方向に進むことは間違いなさそうです なお、現在の豪海軍 11隻とはあくまで打撃能力保有の駆逐艦&フリゲートだけの隻数で、そのほかに強襲揚座艦2歳、哨戒艇4隻、掃海艇4 、補給艦2隻等を保有していますのでご注意ください。 それでもあれだけ大きな大陸国家が、この規模の海軍しか保有していないとは驚きですが・・・。以下では28日付 Defense-News 記事から豪海軍2倍以上増強提言の概要をご紹介します

豪水上攻撃艦艇(駆逐艦&フリゲート艦)の2倍強増強提言

●大型の「Tier 1 駆逐艦およびフリゲート艦」を9隻に

・現在は3隻の「Hobart-class」対空駆逐艦のみだが、同艦艇にイージスシステムやトマホーク巡航ミサイル搭載改修を行う

・現在は3隻の「Hobart-class」対空駆逐艦のみだが、同艦艇にイージスシステムやトマホーク巡航ミサイル搭載改修を行う ・新しく現在3隻発注中の「Hunter-class」対潜フリゲート艦を、計6隻調達する

●より小型の「Tier 2 フリゲート艦」を11隻に

・現在 8隻保有の「Anzac-class」と同等以上の規模で、陸上及び海上攻撃能力を持ち、防空や援護能力を持つ「general-purpose frigates」を11隻調達する (なお現在8 隻保有のAnzac-class は、1番艦はすでに非稼働状態で、2番艦も 2026 年退役予定の老朽艦)

・現在 8隻保有の「Anzac-class」と同等以上の規模で、陸上及び海上攻撃能力を持ち、防空や援護能力を持つ「general-purpose frigates」を11隻調達する (なお現在8 隻保有のAnzac-class は、1番艦はすでに非稼働状態で、2番艦も 2026 年退役予定の老朽艦) ・豪州海軍はこの最初の?妻の候補を、ドイツの MEKOA-200、日本のモガミ級、韓国のFFX Batch IT/ITI、スペインの Alfa 3000に絞り込み、来年機種選定を行い、初納入は2030年を予定

●有人運用もオプションの大型ミサイル搭載艦6隻

・米国設計で、32 個のミサイルセルを備える 6 隻の大型水上艦艇は、オプションで乗員搭乗可能な従来概念とは全く異なる艦艇を予定。豪州内の建造場所も実質決定しており、2030 年代半ばから就役予定

・豪国防相は同艦艇に乗員を配置すると述べているが、専門家は無人艦艇として将来運用される可能性があると予想している。ただ同専門家は「殺傷兵器を搭載した無人水上艦艇運用には法的環境が整備されていないため、豪政府は現時点でその可能性についてはあまり触れたくなかったはずだ」とコメントしている

●なお提言には、「打撃能力保有の駆逐艦&フリゲート艦」以外に関する提言も盛り込まれ、水上警察任務 (civil maritime security operations)のために 25隻の「小型艦艇」からなる部隊の整備も推奨している

●なお提言には、「打撃能力保有の駆逐艦&フリゲート艦」以外に関する提言も盛り込まれ、水上警察任務 (civil maritime security operations)のために 25隻の「小型艦艇」からなる部隊の整備も推奨している ●予算面では ・今後10年間で約1兆円(U.S.$7-3 billion)が必要とされ、今後4年間に約 1600億円(U.S.$1.1 bilion) を政府が割り当てる計画を持っている模様で、専門家は個々のプロジェクトの承認を得ていく必要があり、世論の理解も欠かせないが、支払い可能な範囲だと考えている

●人的資源が懸念材料 ・ただし2倍以上に膨らむ艦艇数を支える人的資源については懸念が強く、例えば豪国防省は2022年から 2023 年に軍人数を2,201人増強する計画を立ててが、増員どころか「1,38g 人」減少させており、この面での対策が最も困難ではないかとの見方が多い

/////////////////////////////////////////

専門家は、「2020年代後半に老朽艦退役に伴う能力低下のリスク増大時期がやってくることを問題視し、豪海軍はこの時期の対策を考える必要があると指摘」しているようですが、時代の要請とはいえ、豪州は大きく軍拡に踏み出し、記事によれば国防費のGDP比を、今の2.1%から2.4%に拡大するようです

専門家は、「2020年代後半に老朽艦退役に伴う能力低下のリスク増大時期がやってくることを問題視し、豪海軍はこの時期の対策を考える必要があると指摘」しているようですが、時代の要請とはいえ、豪州は大きく軍拡に踏み出し、記事によれば国防費のGDP比を、今の2.1%から2.4%に拡大するようです 米国からの「軍備増強圧力」もあるでしょうが、日本にはどのような要求が来ているのでしょうか? 中国の経済破綻に起因する混乱や国家体制の崩壊具合にもよりますが、様々なファクターが絡み合う、探り合いの今後数年になりそうですねぇ・・・

豪州関連の記事

「北部重要港湾の中国へのリース継続」→https://holylandtokyo.com/2023/10/25/5170/

「却下もB-21購入検討認める」→https://holylandtokyo.com/2023/05/15/4588/

「豪で過去最大の米軍兵站演習」→https://holylandtokyo.com/2023/04/14/4506/

「サイバー能力大拡大の10年計画推進」→https://holylandtokyo.com/2022/11/16/3911/

「米がMQ-9B輸出許可」→https://holylandtokyo.com/2021/04/29/119/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

米国で年始から話題の「朝鮮半島有事の蓋然性」議論 [安全保障全般]

年初から米国で話題の2つの論考をご紹介

「金正恩は戦争に出る戦路的な決断を下した」論と

「朝鮮半島有事に至る可能性をシナリオ別に検討」論考

2月27日付で防衛省防衛研究所が「NIDS コメンタリー」枠組みで、30代後半の若手研究者(戦史研究センターの国際紛争史研究室主任研究官 石田智範氏)による、実質2ページの「朝鮮半島有事の蓋然性を巡るアメリカ国内の議論」 との短くも異味深い論考を掲載し、「2024年の年明け早々、朝鮮半島有事の蓋然性というテーマが米国の安保政策コミュニティを賑わせた」として2本の論考(共に1月11日発表)を紹介していますので、つまみ食いでご紹介します

2月27日付で防衛省防衛研究所が「NIDS コメンタリー」枠組みで、30代後半の若手研究者(戦史研究センターの国際紛争史研究室主任研究官 石田智範氏)による、実質2ページの「朝鮮半島有事の蓋然性を巡るアメリカ国内の議論」 との短くも異味深い論考を掲載し、「2024年の年明け早々、朝鮮半島有事の蓋然性というテーマが米国の安保政策コミュニティを賑わせた」として2本の論考(共に1月11日発表)を紹介していますので、つまみ食いでご紹介します

最近関心が薄らいでいた北朝鮮問題ですが、経済的な破綻状態が深刻さを増し、最近では年初の能登半島地震発生時に金正恩から岸田首相に見舞い電報が送られたり、首領様の妹女史から岸田首相訪朝に関する発言が飛び出すなど、何やら動きがありそうな雰囲気もありますので、頭の体操としてご覧いただければと思い取り上げさせていただきます

石田主任研究官が取り上げた最初の論考は、核物理学者の Siegfried S. Hecker氏と1990 年代以降の米朝交渉に米国務省で深く携わったRobert L.Carlin 氏(元CIA 分析官)2名による、情報分析サイト「38 North」に掲載された「金正恩は戦争の準備をしているのか?」との連名寄稿で、「すでに金正恩は戦争に訴えるという戦路的な決断を下した」と主張し、朝鮮半島有事の危険性を真剣に訴え注目を集めたものです

石田主任研究官が取り上げた最初の論考は、核物理学者の Siegfried S. Hecker氏と1990 年代以降の米朝交渉に米国務省で深く携わったRobert L.Carlin 氏(元CIA 分析官)2名による、情報分析サイト「38 North」に掲載された「金正恩は戦争の準備をしているのか?」との連名寄稿で、「すでに金正恩は戦争に訴えるという戦路的な決断を下した」と主張し、朝鮮半島有事の危険性を真剣に訴え注目を集めたものです

もう一つは、元米国務省の北朝鮮核問題担当特使として「米朝枠組み合意」を主導した Robert Gallucci 氏が発表した論考で、朝鮮半島有事に至る可能性をシナリオ別に検討したもので、少なくとも短期的に不安定化のトレンドにある朝鮮半島情勢を考える上で参考になると石田氏が取り上げています

「金正恩は戦争に出る戦路的な決断を下した」論

●まず両氏は前提として、北にとって対話は「核開発の隠れ義に過ぎない」とする定型的な議論を退け、米国との国交正常化が過去30 年の北朝鮮外交の中心的な政策目標であったことを強調。

●まず両氏は前提として、北にとって対話は「核開発の隠れ義に過ぎない」とする定型的な議論を退け、米国との国交正常化が過去30 年の北朝鮮外交の中心的な政策目標であったことを強調。

●いわく、金日成、正日、正恩の三代にわたり北朝鮮は「中と露に対する緩衝材」として米国との国交正常化を真剣に追求してきており、2019年2月のトランプとの米朝首脳会談(@ハノイ)は、金正恩にとり先代達の渇望した偉業を成し、国内的権威確立に向けた乾坤一擲の大勝負だった。

●そのため、ハノイ会談の決裂を受けて「トラウマ的な面目の失壁」を味わった金正恩は、過去 30年の政策方針を破棄し、中露との関係強化へと外交の舵を切り直した

●そのため、ハノイ会談の決裂を受けて「トラウマ的な面目の失壁」を味わった金正恩は、過去 30年の政策方針を破棄し、中露との関係強化へと外交の舵を切り直した

●アフガンからの米軍撤退等の情勢変化を受け、北は米国が世界から勢力を後退させていると認識し、「朝鮮問題の軍事的な解決」を図る好機が到来したと判断するに至った。韓国に対する統一政策の放棄は、軍事力行使の対象として韓国を明確に位置づけ直したものであり、全般的な戦路転換の結果である。

●そして両氏はこの流れから、抑止力強化での戦争防止で十分と考えるのは危険だと主張。ただし両氏の議論は、北問題に十分政策資源を配分していない近年の米国に再考を促すことを求めているが、既存の政策枠組みに対する代替案でも提示してはいない。

●「金正恩は戦争に訴える戦路的決断を下した」との核心部分についても、両氏も認めているようにあくまで状況証拠に基づく推論の域を出ず、反論の余地は多分に残されている。両氏の論考が米国の対北政策に及ぼす影響は限定的で、米国は引き続き日米協力の推進を基軸とした 朝鮮半島政策を展開すると考えられる。

●「金正恩は戦争に訴える戦路的決断を下した」との核心部分についても、両氏も認めているようにあくまで状況証拠に基づく推論の域を出ず、反論の余地は多分に残されている。両氏の論考が米国の対北政策に及ぼす影響は限定的で、米国は引き続き日米協力の推進を基軸とした 朝鮮半島政策を展開すると考えられる。

●ただ、少なくとも短期的に、北が低烈度の軍事行動を活発化させると予想する点で専門家の見方は概ね一致してい 最近の日米韓による連携強化の動きを受け、金正恩は自らの「強さ」を内外に示す必要に迫られているはずで、また仮に金正恩がトランプ前大統領の再選に米朝交渉再開の望み持つならば、その布石として予め対外的な緊張を高めておくことはむしろ合理的だろう。

「半島有事の可能性を3つのシナリオ別に検討」論考

●ガルーチが提示するのは大きく3 つのシナリオである。

●第一に、台湾有事が朝鮮半島に波及するシナリオ。台湾をめぐって米中が事を構えれば、北は核保有国として中国支援の役回りを買って出るはずであるから、北朝鮮による核の威嚇を前にして、日本や韓国といった地域の同盟国が機会主義的な行動に走る可能性を米国として懸念。

●第一に、台湾有事が朝鮮半島に波及するシナリオ。台湾をめぐって米中が事を構えれば、北は核保有国として中国支援の役回りを買って出るはずであるから、北朝鮮による核の威嚇を前にして、日本や韓国といった地域の同盟国が機会主義的な行動に走る可能性を米国として懸念。

●第二に、北が自らの核抑止力で米国同盟の信頼性が低下したと誤認し、核の威嚇で韓国に政治的意思を強要するシナリオ。ここで事の帰趨を決定的に左右するのは、抑止をめぐる北朝鮮指導者の主観的な計算であり、客観的には非合理的な決断が下される可能性があり懸念。

●第三に、偶発的事態が戦争へエスカレーションするシナリオ。特に核兵器運用に経験の浅い北が、現場レベルで想定外の行動をとる可能性を懸念。

////////////////////////////////////////////

石田主任研究官は、地震関連の金正恩から岸田首相への見舞いの電報や、首領様の妹女帝による岸田総理の訪朝に関する発言から、現時点では日本に対し北朝鮮は、米国や韓国とは一線を画した対応をとっているとし、日本として日米韓連携を深め北朝鮮の抑止に万全を期すことは無論だが、その先の北朝鮮との関わり方についても、広い視野をもつ必要があるだろう・・・と結んでいます。

石田主任研究官は、地震関連の金正恩から岸田首相への見舞いの電報や、首領様の妹女帝による岸田総理の訪朝に関する発言から、現時点では日本に対し北朝鮮は、米国や韓国とは一線を画した対応をとっているとし、日本として日米韓連携を深め北朝鮮の抑止に万全を期すことは無論だが、その先の北朝鮮との関わり方についても、広い視野をもつ必要があるだろう・・・と結んでいます。

日本の地上波や新聞の報道を見ると、「つまらない」を遥かに通り越し、「怒りがわいてくる」方が激増中だと聞き及びましたが、本当ならきわめて健全なことで素晴らしいことだと思います。ご興味のある方は、実質2ページの論考原文を是非ご覧ください

現物「半島有事の蓋然性をめぐる米国内の議論」

→ https://www.nids.mod.go.jp/publication/commentary/pdf/commentary301.pdf

防衛研究所「NIDS コメンタリー」

「安全保障としての半導体投資」→https://holylandtokyo.com/2024/02/28/5534/

「サイバー傭兵の動向」→https://holylandtokyo.com/2020/08/05/515/

「真の注目は台湾立法院長選出」→https://holylandtokyo.com/2024/01/23/5460/

防衛研究所の「異様な」対中国姿勢がわかる公刊物

「中国による台湾への非接触型・情報化戦争」→https://holylandtokyo.com/2024/01/05/5398/

「中国の影響工作/概要解説」→https://holylandtokyo.com/2023/12/21/5362/

「異様な中国安全保障レポート2024」→https://holylandtokyo.com/2023/11/28/5299/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

「金正恩は戦争に出る戦路的な決断を下した」論と

「朝鮮半島有事に至る可能性をシナリオ別に検討」論考

2月27日付で防衛省防衛研究所が「NIDS コメンタリー」枠組みで、30代後半の若手研究者(戦史研究センターの国際紛争史研究室主任研究官 石田智範氏)による、実質2ページの「朝鮮半島有事の蓋然性を巡るアメリカ国内の議論」 との短くも異味深い論考を掲載し、「2024年の年明け早々、朝鮮半島有事の蓋然性というテーマが米国の安保政策コミュニティを賑わせた」として2本の論考(共に1月11日発表)を紹介していますので、つまみ食いでご紹介します

2月27日付で防衛省防衛研究所が「NIDS コメンタリー」枠組みで、30代後半の若手研究者(戦史研究センターの国際紛争史研究室主任研究官 石田智範氏)による、実質2ページの「朝鮮半島有事の蓋然性を巡るアメリカ国内の議論」 との短くも異味深い論考を掲載し、「2024年の年明け早々、朝鮮半島有事の蓋然性というテーマが米国の安保政策コミュニティを賑わせた」として2本の論考(共に1月11日発表)を紹介していますので、つまみ食いでご紹介します最近関心が薄らいでいた北朝鮮問題ですが、経済的な破綻状態が深刻さを増し、最近では年初の能登半島地震発生時に金正恩から岸田首相に見舞い電報が送られたり、首領様の妹女史から岸田首相訪朝に関する発言が飛び出すなど、何やら動きがありそうな雰囲気もありますので、頭の体操としてご覧いただければと思い取り上げさせていただきます

石田主任研究官が取り上げた最初の論考は、核物理学者の Siegfried S. Hecker氏と1990 年代以降の米朝交渉に米国務省で深く携わったRobert L.Carlin 氏(元CIA 分析官)2名による、情報分析サイト「38 North」に掲載された「金正恩は戦争の準備をしているのか?」との連名寄稿で、「すでに金正恩は戦争に訴えるという戦路的な決断を下した」と主張し、朝鮮半島有事の危険性を真剣に訴え注目を集めたものです

石田主任研究官が取り上げた最初の論考は、核物理学者の Siegfried S. Hecker氏と1990 年代以降の米朝交渉に米国務省で深く携わったRobert L.Carlin 氏(元CIA 分析官)2名による、情報分析サイト「38 North」に掲載された「金正恩は戦争の準備をしているのか?」との連名寄稿で、「すでに金正恩は戦争に訴えるという戦路的な決断を下した」と主張し、朝鮮半島有事の危険性を真剣に訴え注目を集めたものです もう一つは、元米国務省の北朝鮮核問題担当特使として「米朝枠組み合意」を主導した Robert Gallucci 氏が発表した論考で、朝鮮半島有事に至る可能性をシナリオ別に検討したもので、少なくとも短期的に不安定化のトレンドにある朝鮮半島情勢を考える上で参考になると石田氏が取り上げています

「金正恩は戦争に出る戦路的な決断を下した」論

●まず両氏は前提として、北にとって対話は「核開発の隠れ義に過ぎない」とする定型的な議論を退け、米国との国交正常化が過去30 年の北朝鮮外交の中心的な政策目標であったことを強調。

●まず両氏は前提として、北にとって対話は「核開発の隠れ義に過ぎない」とする定型的な議論を退け、米国との国交正常化が過去30 年の北朝鮮外交の中心的な政策目標であったことを強調。 ●いわく、金日成、正日、正恩の三代にわたり北朝鮮は「中と露に対する緩衝材」として米国との国交正常化を真剣に追求してきており、2019年2月のトランプとの米朝首脳会談(@ハノイ)は、金正恩にとり先代達の渇望した偉業を成し、国内的権威確立に向けた乾坤一擲の大勝負だった。

●そのため、ハノイ会談の決裂を受けて「トラウマ的な面目の失壁」を味わった金正恩は、過去 30年の政策方針を破棄し、中露との関係強化へと外交の舵を切り直した

●そのため、ハノイ会談の決裂を受けて「トラウマ的な面目の失壁」を味わった金正恩は、過去 30年の政策方針を破棄し、中露との関係強化へと外交の舵を切り直した ●アフガンからの米軍撤退等の情勢変化を受け、北は米国が世界から勢力を後退させていると認識し、「朝鮮問題の軍事的な解決」を図る好機が到来したと判断するに至った。韓国に対する統一政策の放棄は、軍事力行使の対象として韓国を明確に位置づけ直したものであり、全般的な戦路転換の結果である。

●そして両氏はこの流れから、抑止力強化での戦争防止で十分と考えるのは危険だと主張。ただし両氏の議論は、北問題に十分政策資源を配分していない近年の米国に再考を促すことを求めているが、既存の政策枠組みに対する代替案でも提示してはいない。

●「金正恩は戦争に訴える戦路的決断を下した」との核心部分についても、両氏も認めているようにあくまで状況証拠に基づく推論の域を出ず、反論の余地は多分に残されている。両氏の論考が米国の対北政策に及ぼす影響は限定的で、米国は引き続き日米協力の推進を基軸とした 朝鮮半島政策を展開すると考えられる。

●「金正恩は戦争に訴える戦路的決断を下した」との核心部分についても、両氏も認めているようにあくまで状況証拠に基づく推論の域を出ず、反論の余地は多分に残されている。両氏の論考が米国の対北政策に及ぼす影響は限定的で、米国は引き続き日米協力の推進を基軸とした 朝鮮半島政策を展開すると考えられる。 ●ただ、少なくとも短期的に、北が低烈度の軍事行動を活発化させると予想する点で専門家の見方は概ね一致してい 最近の日米韓による連携強化の動きを受け、金正恩は自らの「強さ」を内外に示す必要に迫られているはずで、また仮に金正恩がトランプ前大統領の再選に米朝交渉再開の望み持つならば、その布石として予め対外的な緊張を高めておくことはむしろ合理的だろう。

「半島有事の可能性を3つのシナリオ別に検討」論考

●ガルーチが提示するのは大きく3 つのシナリオである。

●第一に、台湾有事が朝鮮半島に波及するシナリオ。台湾をめぐって米中が事を構えれば、北は核保有国として中国支援の役回りを買って出るはずであるから、北朝鮮による核の威嚇を前にして、日本や韓国といった地域の同盟国が機会主義的な行動に走る可能性を米国として懸念。

●第一に、台湾有事が朝鮮半島に波及するシナリオ。台湾をめぐって米中が事を構えれば、北は核保有国として中国支援の役回りを買って出るはずであるから、北朝鮮による核の威嚇を前にして、日本や韓国といった地域の同盟国が機会主義的な行動に走る可能性を米国として懸念。●第二に、北が自らの核抑止力で米国同盟の信頼性が低下したと誤認し、核の威嚇で韓国に政治的意思を強要するシナリオ。ここで事の帰趨を決定的に左右するのは、抑止をめぐる北朝鮮指導者の主観的な計算であり、客観的には非合理的な決断が下される可能性があり懸念。

●第三に、偶発的事態が戦争へエスカレーションするシナリオ。特に核兵器運用に経験の浅い北が、現場レベルで想定外の行動をとる可能性を懸念。

////////////////////////////////////////////

石田主任研究官は、地震関連の金正恩から岸田首相への見舞いの電報や、首領様の妹女帝による岸田総理の訪朝に関する発言から、現時点では日本に対し北朝鮮は、米国や韓国とは一線を画した対応をとっているとし、日本として日米韓連携を深め北朝鮮の抑止に万全を期すことは無論だが、その先の北朝鮮との関わり方についても、広い視野をもつ必要があるだろう・・・と結んでいます。

石田主任研究官は、地震関連の金正恩から岸田首相への見舞いの電報や、首領様の妹女帝による岸田総理の訪朝に関する発言から、現時点では日本に対し北朝鮮は、米国や韓国とは一線を画した対応をとっているとし、日本として日米韓連携を深め北朝鮮の抑止に万全を期すことは無論だが、その先の北朝鮮との関わり方についても、広い視野をもつ必要があるだろう・・・と結んでいます。 日本の地上波や新聞の報道を見ると、「つまらない」を遥かに通り越し、「怒りがわいてくる」方が激増中だと聞き及びましたが、本当ならきわめて健全なことで素晴らしいことだと思います。ご興味のある方は、実質2ページの論考原文を是非ご覧ください

現物「半島有事の蓋然性をめぐる米国内の議論」

→ https://www.nids.mod.go.jp/publication/commentary/pdf/commentary301.pdf

防衛研究所「NIDS コメンタリー」

「安全保障としての半導体投資」→https://holylandtokyo.com/2024/02/28/5534/

「サイバー傭兵の動向」→https://holylandtokyo.com/2020/08/05/515/

「真の注目は台湾立法院長選出」→https://holylandtokyo.com/2024/01/23/5460/

防衛研究所の「異様な」対中国姿勢がわかる公刊物

「中国による台湾への非接触型・情報化戦争」→https://holylandtokyo.com/2024/01/05/5398/

「中国の影響工作/概要解説」→https://holylandtokyo.com/2023/12/21/5362/

「異様な中国安全保障レポート2024」→https://holylandtokyo.com/2023/11/28/5299/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/