GPI日米共同開発で米国は予算削減し日本が負担か [安全保障全般]

米側予算が前年310億円から次年度案270億円に削減

米軍予算案資料は日本が負担してくれるから削減と説明

他にも削減努力したと説明も・・・

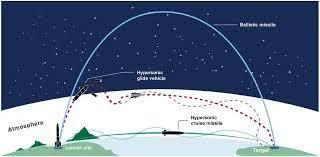

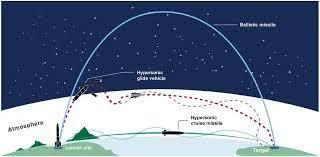

3月20日付米空軍協会web記事が、日米が2023年8月18日に合意したGPI(Glide Phase Interceptor)共同開発を含む極超音速兵器迎撃兵器の開発費について取り上げ、米軍の予算説明文書が2024年度予算(約310億円)より2025年度予算案(約270億円)が減少したのは、様々な調達コスト削減に努力したと同時に、日本が開発費を一部負担してくれるからだと説明していると報じています

3月20日付米空軍協会web記事が、日米が2023年8月18日に合意したGPI(Glide Phase Interceptor)共同開発を含む極超音速兵器迎撃兵器の開発費について取り上げ、米軍の予算説明文書が2024年度予算(約310億円)より2025年度予算案(約270億円)が減少したのは、様々な調達コスト削減に努力したと同時に、日本が開発費を一部負担してくれるからだと説明していると報じています

また記事は、米本土への中国やロシアの極超音速兵器への危機感を共有する米議会が、2024年度予算関連法令で迎撃兵器開発を加速するよう国防省に命じ、当初計画で運用開始を2035年としていたところ、2029年に初期運用態勢確立で、2032年に完全運用態勢確立を求め、国防省要求の約310億円に加え、追加で330億円を予算化した経緯を踏まえ、2025年度予算案にも議員要求で開発加速予算が追加される可能性があるとしています

更に迎撃兵器開発について同記事は・・・

●日米は2023年8月、海軍艦艇から発射する現有迎撃ミサイルの改良型で、大気圏再突入後の「最も脆弱な滑空段階の」極超音速兵器を迎撃するGPI共同開発を発表し、Raytheon TechnologiesとNorthrop Grummanが関与することが明らかにされている。これは共同開発の優等生として高く評価された「Standard Missile-3 (SM-3) Block IIA」開発の成功を受けての新たな挑戦である

●日米は2023年8月、海軍艦艇から発射する現有迎撃ミサイルの改良型で、大気圏再突入後の「最も脆弱な滑空段階の」極超音速兵器を迎撃するGPI共同開発を発表し、Raytheon TechnologiesとNorthrop Grummanが関与することが明らかにされている。これは共同開発の優等生として高く評価された「Standard Missile-3 (SM-3) Block IIA」開発の成功を受けての新たな挑戦である

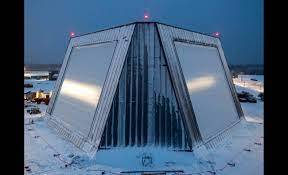

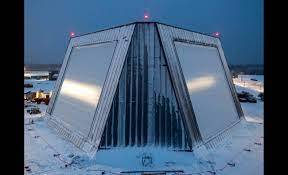

●迎撃ミサイルGPI開発とは別に、北米コマンド司令官Guillot空軍大将は、極超音速兵器を迎撃するために不可欠な同兵器を探知追尾するセンサーとして、長距離識別レーダーLRDR(Long Range Discrimination Radar)の導入推進を「最優先事項」の一つとして挙げ、予算説明文書でも「永続的な長距離ミッドコース識別、正確な追跡、命中評価を提供するLRDRの優れた能力は、迎撃兵器の効率的な能力発揮を助ける」と重要性を訴えている

●またGPIやLRDRとは別に、極超音速兵器や弾道ミサイルを発見追尾する「Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor プロトタイプ計画」の予算が約115億円含まれており、今年2月にミサイル防衛庁MDAと宇宙開発庁SDAが協力し、一連の衛星群(MDAのHBTSSや、SDAのTracking Layer spacecraftを含む)を打ち上げたように、今後数年をかけ、衛星を使った軌道上での試験を実施したいと考えている

●またGPIやLRDRとは別に、極超音速兵器や弾道ミサイルを発見追尾する「Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor プロトタイプ計画」の予算が約115億円含まれており、今年2月にミサイル防衛庁MDAと宇宙開発庁SDAが協力し、一連の衛星群(MDAのHBTSSや、SDAのTracking Layer spacecraftを含む)を打ち上げたように、今後数年をかけ、衛星を使った軌道上での試験を実施したいと考えている

////////////////////////////////////////////

共同開発の成功例とされる「SM-3 Block IIA」が1発30億円程度と言われる中、GPI価格が気に成りますが、既に中国の弾道ミサイルだけでも日本の対処能力を遥かに超えており、極超音速兵器迎撃兵器にまで大きな投資をする意味があるのかと考えるのはまんぐーすだけでしょうか? 米国へのと付き合いも「ほどほど」にしておかないと・・・

GPIの日米共同開発合意発表(2023年8月18日)

→https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3498431/us-department-of-defense-and-japan-ministry-of-defense-press-release-on-the-com/

迎撃兵器システム開発関連

「迎撃兵器を日米共同開発で」→https://holylandtokyo.com/2023/03/22/4438/

「迎撃兵器開発を2企業と契約」→https://holylandtokyo.com/2022/07/01/3405/

極超音速兵器はそんなに脅威か?

「同兵器を過大評価するな」→https://holylandtokyo.com/2023/12/15/5343/

「ウで次々撃墜:同兵器を過信するな」→https://holylandtokyo.com/2023/06/01/4695/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

米軍予算案資料は日本が負担してくれるから削減と説明

他にも削減努力したと説明も・・・

3月20日付米空軍協会web記事が、日米が2023年8月18日に合意したGPI(Glide Phase Interceptor)共同開発を含む極超音速兵器迎撃兵器の開発費について取り上げ、米軍の予算説明文書が2024年度予算(約310億円)より2025年度予算案(約270億円)が減少したのは、様々な調達コスト削減に努力したと同時に、日本が開発費を一部負担してくれるからだと説明していると報じています

3月20日付米空軍協会web記事が、日米が2023年8月18日に合意したGPI(Glide Phase Interceptor)共同開発を含む極超音速兵器迎撃兵器の開発費について取り上げ、米軍の予算説明文書が2024年度予算(約310億円)より2025年度予算案(約270億円)が減少したのは、様々な調達コスト削減に努力したと同時に、日本が開発費を一部負担してくれるからだと説明していると報じていますまた記事は、米本土への中国やロシアの極超音速兵器への危機感を共有する米議会が、2024年度予算関連法令で迎撃兵器開発を加速するよう国防省に命じ、当初計画で運用開始を2035年としていたところ、2029年に初期運用態勢確立で、2032年に完全運用態勢確立を求め、国防省要求の約310億円に加え、追加で330億円を予算化した経緯を踏まえ、2025年度予算案にも議員要求で開発加速予算が追加される可能性があるとしています

更に迎撃兵器開発について同記事は・・・

●日米は2023年8月、海軍艦艇から発射する現有迎撃ミサイルの改良型で、大気圏再突入後の「最も脆弱な滑空段階の」極超音速兵器を迎撃するGPI共同開発を発表し、Raytheon TechnologiesとNorthrop Grummanが関与することが明らかにされている。これは共同開発の優等生として高く評価された「Standard Missile-3 (SM-3) Block IIA」開発の成功を受けての新たな挑戦である

●日米は2023年8月、海軍艦艇から発射する現有迎撃ミサイルの改良型で、大気圏再突入後の「最も脆弱な滑空段階の」極超音速兵器を迎撃するGPI共同開発を発表し、Raytheon TechnologiesとNorthrop Grummanが関与することが明らかにされている。これは共同開発の優等生として高く評価された「Standard Missile-3 (SM-3) Block IIA」開発の成功を受けての新たな挑戦である●迎撃ミサイルGPI開発とは別に、北米コマンド司令官Guillot空軍大将は、極超音速兵器を迎撃するために不可欠な同兵器を探知追尾するセンサーとして、長距離識別レーダーLRDR(Long Range Discrimination Radar)の導入推進を「最優先事項」の一つとして挙げ、予算説明文書でも「永続的な長距離ミッドコース識別、正確な追跡、命中評価を提供するLRDRの優れた能力は、迎撃兵器の効率的な能力発揮を助ける」と重要性を訴えている

●またGPIやLRDRとは別に、極超音速兵器や弾道ミサイルを発見追尾する「Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor プロトタイプ計画」の予算が約115億円含まれており、今年2月にミサイル防衛庁MDAと宇宙開発庁SDAが協力し、一連の衛星群(MDAのHBTSSや、SDAのTracking Layer spacecraftを含む)を打ち上げたように、今後数年をかけ、衛星を使った軌道上での試験を実施したいと考えている

●またGPIやLRDRとは別に、極超音速兵器や弾道ミサイルを発見追尾する「Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor プロトタイプ計画」の予算が約115億円含まれており、今年2月にミサイル防衛庁MDAと宇宙開発庁SDAが協力し、一連の衛星群(MDAのHBTSSや、SDAのTracking Layer spacecraftを含む)を打ち上げたように、今後数年をかけ、衛星を使った軌道上での試験を実施したいと考えている////////////////////////////////////////////

共同開発の成功例とされる「SM-3 Block IIA」が1発30億円程度と言われる中、GPI価格が気に成りますが、既に中国の弾道ミサイルだけでも日本の対処能力を遥かに超えており、極超音速兵器迎撃兵器にまで大きな投資をする意味があるのかと考えるのはまんぐーすだけでしょうか? 米国へのと付き合いも「ほどほど」にしておかないと・・・

GPIの日米共同開発合意発表(2023年8月18日)

→https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3498431/us-department-of-defense-and-japan-ministry-of-defense-press-release-on-the-com/

迎撃兵器システム開発関連

「迎撃兵器を日米共同開発で」→https://holylandtokyo.com/2023/03/22/4438/

「迎撃兵器開発を2企業と契約」→https://holylandtokyo.com/2022/07/01/3405/

極超音速兵器はそんなに脅威か?

「同兵器を過大評価するな」→https://holylandtokyo.com/2023/12/15/5343/

「ウで次々撃墜:同兵器を過信するな」→https://holylandtokyo.com/2023/06/01/4695/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

再利用可能な極超音速テスト飛行体Talon-A開発 [米国防省高官]

母機から発射し、自力で着陸帰投する機体目指し

2回目の飛行で極超音速達成

国防省計画の極超音速機体用センサー等試験に利用

3月15日付Defense-Newsは、米国防省との契約に基づき、「Stratolaunch」社が再利用可能な極超音速飛翔体Talon-A開発のため3月9日に2回目の試験飛行(TA-2)を行い、目標としていた極超音速飛行に成功して太平洋上に落下したと報じました。試験はロスの北方約100㎞に所在する「Mojave Air and Space Port」を拠点に実施されたとのことですが、現時点では、試験での飛翔高度や正確な飛翔速度など具体的な試験内容は非公開となっているようです

3月15日付Defense-Newsは、米国防省との契約に基づき、「Stratolaunch」社が再利用可能な極超音速飛翔体Talon-A開発のため3月9日に2回目の試験飛行(TA-2)を行い、目標としていた極超音速飛行に成功して太平洋上に落下したと報じました。試験はロスの北方約100㎞に所在する「Mojave Air and Space Port」を拠点に実施されたとのことですが、現時点では、試験での飛翔高度や正確な飛翔速度など具体的な試験内容は非公開となっているようです

このTalon-Aは、国防省が2022年に開始した「SkyRange計画」に基づき、極超音速飛翔体(航空機や兵器)に使用または搭載する素材やセンサーや各種搭載装備の試験用飛翔体として開発されており、今後は母機から発射されたTalon-Aが、搭載された各種素材や搭載装備の極超音速試験飛行後に、飛行場に自力で帰還着陸して再利用可能になり、「毎週1回飛行可能」な体制がとれるよう「Stratolaunch」社が開発を続けていくとのことです。

このTalon-Aは、国防省が2022年に開始した「SkyRange計画」に基づき、極超音速飛翔体(航空機や兵器)に使用または搭載する素材やセンサーや各種搭載装備の試験用飛翔体として開発されており、今後は母機から発射されたTalon-Aが、搭載された各種素材や搭載装備の極超音速試験飛行後に、飛行場に自力で帰還着陸して再利用可能になり、「毎週1回飛行可能」な体制がとれるよう「Stratolaunch」社が開発を続けていくとのことです。

Talon-Aが今後どのようなスケジュールで「自力で飛行場に着陸帰還」して再利用可能態勢を確立する計画なのかも非公開のようですが、次回の試験飛行(TA-3)は2024年後半に予定されており、この際は「SkyRange計画」の一貫であるMACH-TB (Multi-Service Advanced Capability Hypersonics Test Bed program)用のセンサー等を、Talon-Aに載せた1回目の試験飛行を行うことが2023年11月に契約済(合計5回の試験飛行契約)だそうです

Stratolaunch社CEOであるZachary Krevor氏はまた、Talon-Aを上空まで運搬して投下する「Roc」との「母機」(翼幅115m、搭載可能重量23トン・50万ポンド)が、次回15回目の飛行で飛行時間60時間に達する予定だが、より高く上昇可能なように準備中で、同時に連邦航空局FAAの飛行承認を得るための審査飛行にもなる予定だと説明しています

Stratolaunch社CEOであるZachary Krevor氏はまた、Talon-Aを上空まで運搬して投下する「Roc」との「母機」(翼幅115m、搭載可能重量23トン・50万ポンド)が、次回15回目の飛行で飛行時間60時間に達する予定だが、より高く上昇可能なように準備中で、同時に連邦航空局FAAの飛行承認を得るための審査飛行にもなる予定だと説明しています

そして「Roc」とは別の追加「母機」として、2023年春に倒産したVirgin Orbitが保有していたB-747型機を購入&改修して準備中で、2025年のTalon-A試験飛行には投入する予定だと説明し、「細部には言及できないが、2024年の最終四半期には、(Talon-A以外の)別の顧客にB-747でサービスを提供する予定だ」とも語っています

///////////////////////////////////////

Defense-News記事は、米国防省にとって、米国用の極超音速兵器開発に加え、中国やロシアの極超音速兵器対処面でも、この極超音速環境での試験を提供する「Talon-A」は重要だと紹介しています

Defense-News記事は、米国防省にとって、米国用の極超音速兵器開発に加え、中国やロシアの極超音速兵器対処面でも、この極超音速環境での試験を提供する「Talon-A」は重要だと紹介しています

この極超音速技術の応用先がどのように広がっていくのか理解できていませんが、とりあえず「Stratolaunch社」や「SkyRange計画」や「MACH-TB」との言葉をTake Noteしておきましょう

米軍の極超音速兵器開発

「突然グアムにARRW」→https://holylandtokyo.com/2024/03/08/5662/

「同兵器を過大評価するな」→https://holylandtokyo.com/2023/12/15/5343/

「米陸軍の配備は24年に持ち越し」→https://holylandtokyo.com/2023/11/15/5224/

「ウで次々撃墜:同兵器を過信するな」→https://holylandtokyo.com/2023/06/01/4695/

「空軍がARRW配備断念」→https://holylandtokyo.com/2023/04/05/4478/

「バカ高い極超音速兵器」→https://holylandtokyo.com/2023/02/08/4261/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

2回目の飛行で極超音速達成

国防省計画の極超音速機体用センサー等試験に利用

3月15日付Defense-Newsは、米国防省との契約に基づき、「Stratolaunch」社が再利用可能な極超音速飛翔体Talon-A開発のため3月9日に2回目の試験飛行(TA-2)を行い、目標としていた極超音速飛行に成功して太平洋上に落下したと報じました。試験はロスの北方約100㎞に所在する「Mojave Air and Space Port」を拠点に実施されたとのことですが、現時点では、試験での飛翔高度や正確な飛翔速度など具体的な試験内容は非公開となっているようです

3月15日付Defense-Newsは、米国防省との契約に基づき、「Stratolaunch」社が再利用可能な極超音速飛翔体Talon-A開発のため3月9日に2回目の試験飛行(TA-2)を行い、目標としていた極超音速飛行に成功して太平洋上に落下したと報じました。試験はロスの北方約100㎞に所在する「Mojave Air and Space Port」を拠点に実施されたとのことですが、現時点では、試験での飛翔高度や正確な飛翔速度など具体的な試験内容は非公開となっているようです このTalon-Aは、国防省が2022年に開始した「SkyRange計画」に基づき、極超音速飛翔体(航空機や兵器)に使用または搭載する素材やセンサーや各種搭載装備の試験用飛翔体として開発されており、今後は母機から発射されたTalon-Aが、搭載された各種素材や搭載装備の極超音速試験飛行後に、飛行場に自力で帰還着陸して再利用可能になり、「毎週1回飛行可能」な体制がとれるよう「Stratolaunch」社が開発を続けていくとのことです。

このTalon-Aは、国防省が2022年に開始した「SkyRange計画」に基づき、極超音速飛翔体(航空機や兵器)に使用または搭載する素材やセンサーや各種搭載装備の試験用飛翔体として開発されており、今後は母機から発射されたTalon-Aが、搭載された各種素材や搭載装備の極超音速試験飛行後に、飛行場に自力で帰還着陸して再利用可能になり、「毎週1回飛行可能」な体制がとれるよう「Stratolaunch」社が開発を続けていくとのことです。Talon-Aが今後どのようなスケジュールで「自力で飛行場に着陸帰還」して再利用可能態勢を確立する計画なのかも非公開のようですが、次回の試験飛行(TA-3)は2024年後半に予定されており、この際は「SkyRange計画」の一貫であるMACH-TB (Multi-Service Advanced Capability Hypersonics Test Bed program)用のセンサー等を、Talon-Aに載せた1回目の試験飛行を行うことが2023年11月に契約済(合計5回の試験飛行契約)だそうです

Stratolaunch社CEOであるZachary Krevor氏はまた、Talon-Aを上空まで運搬して投下する「Roc」との「母機」(翼幅115m、搭載可能重量23トン・50万ポンド)が、次回15回目の飛行で飛行時間60時間に達する予定だが、より高く上昇可能なように準備中で、同時に連邦航空局FAAの飛行承認を得るための審査飛行にもなる予定だと説明しています

Stratolaunch社CEOであるZachary Krevor氏はまた、Talon-Aを上空まで運搬して投下する「Roc」との「母機」(翼幅115m、搭載可能重量23トン・50万ポンド)が、次回15回目の飛行で飛行時間60時間に達する予定だが、より高く上昇可能なように準備中で、同時に連邦航空局FAAの飛行承認を得るための審査飛行にもなる予定だと説明していますそして「Roc」とは別の追加「母機」として、2023年春に倒産したVirgin Orbitが保有していたB-747型機を購入&改修して準備中で、2025年のTalon-A試験飛行には投入する予定だと説明し、「細部には言及できないが、2024年の最終四半期には、(Talon-A以外の)別の顧客にB-747でサービスを提供する予定だ」とも語っています

///////////////////////////////////////

Defense-News記事は、米国防省にとって、米国用の極超音速兵器開発に加え、中国やロシアの極超音速兵器対処面でも、この極超音速環境での試験を提供する「Talon-A」は重要だと紹介しています

Defense-News記事は、米国防省にとって、米国用の極超音速兵器開発に加え、中国やロシアの極超音速兵器対処面でも、この極超音速環境での試験を提供する「Talon-A」は重要だと紹介していますこの極超音速技術の応用先がどのように広がっていくのか理解できていませんが、とりあえず「Stratolaunch社」や「SkyRange計画」や「MACH-TB」との言葉をTake Noteしておきましょう

米軍の極超音速兵器開発

「突然グアムにARRW」→https://holylandtokyo.com/2024/03/08/5662/

「同兵器を過大評価するな」→https://holylandtokyo.com/2023/12/15/5343/

「米陸軍の配備は24年に持ち越し」→https://holylandtokyo.com/2023/11/15/5224/

「ウで次々撃墜:同兵器を過信するな」→https://holylandtokyo.com/2023/06/01/4695/

「空軍がARRW配備断念」→https://holylandtokyo.com/2023/04/05/4478/

「バカ高い極超音速兵器」→https://holylandtokyo.com/2023/02/08/4261/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

ウへの人的&技術ISRと通信強化支援で不正規戦力向上を [安全保障全般]

米CIA元工作員と大使経験者が意見投稿

露の弱点(兵站と士気)に打撃与える不正規戦支援が重要と

3月15日付Defense-Newsが、31年の経験を持つ元CIA工作員(Phillip Wasielewski氏)と不正規戦が日常的だったカザフスタンとジョージアで米国大使を経験した人物(William Courtney氏)による投稿を掲載し、ウクライナ側に厳しくなりつつあるロシアとの戦いを打開するため、西側はウクライナがロシアの弱点である兵站能力や士気を突きやすいように、かつ西側支援が目立たなくする手法として、ウクライナの人的&技術的ISR能力アップにつながるような西側最新技術を支援すべきと提言しています

3月15日付Defense-Newsが、31年の経験を持つ元CIA工作員(Phillip Wasielewski氏)と不正規戦が日常的だったカザフスタンとジョージアで米国大使を経験した人物(William Courtney氏)による投稿を掲載し、ウクライナ側に厳しくなりつつあるロシアとの戦いを打開するため、西側はウクライナがロシアの弱点である兵站能力や士気を突きやすいように、かつ西側支援が目立たなくする手法として、ウクライナの人的&技術的ISR能力アップにつながるような西側最新技術を支援すべきと提言しています

つまり、ウクライナが持つ長射程攻撃能力(今後戦力化が期待されるF-16戦闘爆撃機も含む)を有効活用するためには、攻撃目標となるロシアの弱点である兵站能力(防空兵器、重要な橋、鉄道操車場、補給物資倉庫、弾薬庫等)の情報を適時的確に把握する必要があるが、情報を人的ISR等で入手する必要があり、その能力強化のための最新通信機材やノウハウ(increased on-the-ground human and technical intelligence and secure communications)を西側がウクライナに提供すべきとの提案です

つまり、ウクライナが持つ長射程攻撃能力(今後戦力化が期待されるF-16戦闘爆撃機も含む)を有効活用するためには、攻撃目標となるロシアの弱点である兵站能力(防空兵器、重要な橋、鉄道操車場、補給物資倉庫、弾薬庫等)の情報を適時的確に把握する必要があるが、情報を人的ISR等で入手する必要があり、その能力強化のための最新通信機材やノウハウ(increased on-the-ground human and technical intelligence and secure communications)を西側がウクライナに提供すべきとの提案です

西側にはこれまで、例えばWW2時にユーゴの対ナチスのパルチザン活動支援、ソ連のアフガン侵略時のアフガン支援、ソ連支配のポーランド政府に対抗する「連帯」活動支援等の実績があり、ウクライナは現在も限定的資源の中での不正規戦活動で、ロシア黒海艦隊重要艦艇を無人水上艇で攻撃したり、露防空網や警備網を回避しつつ露の重要石油施設や露の重要トンネルを破壊したり、更には露占領下のウクライナ東部でロシア人要人暗殺を遂行する等の実績を上げており、この能力の向上は大きな力となると寄稿者は主張しています

西側にはこれまで、例えばWW2時にユーゴの対ナチスのパルチザン活動支援、ソ連のアフガン侵略時のアフガン支援、ソ連支配のポーランド政府に対抗する「連帯」活動支援等の実績があり、ウクライナは現在も限定的資源の中での不正規戦活動で、ロシア黒海艦隊重要艦艇を無人水上艇で攻撃したり、露防空網や警備網を回避しつつ露の重要石油施設や露の重要トンネルを破壊したり、更には露占領下のウクライナ東部でロシア人要人暗殺を遂行する等の実績を上げており、この能力の向上は大きな力となると寄稿者は主張しています

ただし、ロシア支配のウクライナ東部地域でロシアによる非人道的行為が行われている中、WW2時の対ナチス・パルチザン活動の様なウクライナの目立つ不正規戦活発化は慎重であるべきで、冷戦下のステルス型インテル活動や対情報戦がイメージとしては参考になろうと寄稿は注意喚起しています

ただし、ロシア支配のウクライナ東部地域でロシアによる非人道的行為が行われている中、WW2時の対ナチス・パルチザン活動の様なウクライナの目立つ不正規戦活発化は慎重であるべきで、冷戦下のステルス型インテル活動や対情報戦がイメージとしては参考になろうと寄稿は注意喚起しています

更に寄稿者は、不正規戦の成果を最大限に発揮するためには、大きな目的や目標を明確にした上で、それに至る可能な手段を多様な視点から列挙して整理し、どの手段がどのタイミングで可能で効果的かをよく吟味して実行に移す等の、戦略的な思考を大切にすることが極めて重要だとも強調しています

////////////////////////////////////////

不正規戦や工作活動の現実を熟知した2名の寄稿ですが、具体的な内容への言及が難しいことからわかりにくい面もあります。

不正規戦や工作活動の現実を熟知した2名の寄稿ですが、具体的な内容への言及が難しいことからわかりにくい面もあります。

寄稿には「ロシアの防空能力や兵站能力を破砕するためには、ロシア後方地域での情報に基づく遠方攻撃(deep strikes)が必要だが、その能力向上のカギはincreased on-the-ground human and technical intelligence and secure communications」とありますが、具体的に必要な重要装備や能力についてぜひ知りたいと思います

ウクライナ関連の記事

「整理中の様々な教訓」→https://holylandtokyo.com/2023/10/13/5129/

「露が制空権で優位に」→https://holylandtokyo.com/2023/06/28/4795/

「ウ用にStaralink契約」→https://holylandtokyo.com/2023/06/21/4776/

「世界初の防空兵器消耗戦」→https://holylandtokyo.com/2023/01/27/4220/

「イラン製無人機が猛威」→https://holylandtokyo.com/2022/10/20/3787/

「戦闘機による制空の時代は終わる」→ https://holylandtokyo.com/2022/02/09/2703/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

露の弱点(兵站と士気)に打撃与える不正規戦支援が重要と

3月15日付Defense-Newsが、31年の経験を持つ元CIA工作員(Phillip Wasielewski氏)と不正規戦が日常的だったカザフスタンとジョージアで米国大使を経験した人物(William Courtney氏)による投稿を掲載し、ウクライナ側に厳しくなりつつあるロシアとの戦いを打開するため、西側はウクライナがロシアの弱点である兵站能力や士気を突きやすいように、かつ西側支援が目立たなくする手法として、ウクライナの人的&技術的ISR能力アップにつながるような西側最新技術を支援すべきと提言しています

3月15日付Defense-Newsが、31年の経験を持つ元CIA工作員(Phillip Wasielewski氏)と不正規戦が日常的だったカザフスタンとジョージアで米国大使を経験した人物(William Courtney氏)による投稿を掲載し、ウクライナ側に厳しくなりつつあるロシアとの戦いを打開するため、西側はウクライナがロシアの弱点である兵站能力や士気を突きやすいように、かつ西側支援が目立たなくする手法として、ウクライナの人的&技術的ISR能力アップにつながるような西側最新技術を支援すべきと提言しています つまり、ウクライナが持つ長射程攻撃能力(今後戦力化が期待されるF-16戦闘爆撃機も含む)を有効活用するためには、攻撃目標となるロシアの弱点である兵站能力(防空兵器、重要な橋、鉄道操車場、補給物資倉庫、弾薬庫等)の情報を適時的確に把握する必要があるが、情報を人的ISR等で入手する必要があり、その能力強化のための最新通信機材やノウハウ(increased on-the-ground human and technical intelligence and secure communications)を西側がウクライナに提供すべきとの提案です

つまり、ウクライナが持つ長射程攻撃能力(今後戦力化が期待されるF-16戦闘爆撃機も含む)を有効活用するためには、攻撃目標となるロシアの弱点である兵站能力(防空兵器、重要な橋、鉄道操車場、補給物資倉庫、弾薬庫等)の情報を適時的確に把握する必要があるが、情報を人的ISR等で入手する必要があり、その能力強化のための最新通信機材やノウハウ(increased on-the-ground human and technical intelligence and secure communications)を西側がウクライナに提供すべきとの提案です 西側にはこれまで、例えばWW2時にユーゴの対ナチスのパルチザン活動支援、ソ連のアフガン侵略時のアフガン支援、ソ連支配のポーランド政府に対抗する「連帯」活動支援等の実績があり、ウクライナは現在も限定的資源の中での不正規戦活動で、ロシア黒海艦隊重要艦艇を無人水上艇で攻撃したり、露防空網や警備網を回避しつつ露の重要石油施設や露の重要トンネルを破壊したり、更には露占領下のウクライナ東部でロシア人要人暗殺を遂行する等の実績を上げており、この能力の向上は大きな力となると寄稿者は主張しています

西側にはこれまで、例えばWW2時にユーゴの対ナチスのパルチザン活動支援、ソ連のアフガン侵略時のアフガン支援、ソ連支配のポーランド政府に対抗する「連帯」活動支援等の実績があり、ウクライナは現在も限定的資源の中での不正規戦活動で、ロシア黒海艦隊重要艦艇を無人水上艇で攻撃したり、露防空網や警備網を回避しつつ露の重要石油施設や露の重要トンネルを破壊したり、更には露占領下のウクライナ東部でロシア人要人暗殺を遂行する等の実績を上げており、この能力の向上は大きな力となると寄稿者は主張しています ただし、ロシア支配のウクライナ東部地域でロシアによる非人道的行為が行われている中、WW2時の対ナチス・パルチザン活動の様なウクライナの目立つ不正規戦活発化は慎重であるべきで、冷戦下のステルス型インテル活動や対情報戦がイメージとしては参考になろうと寄稿は注意喚起しています

ただし、ロシア支配のウクライナ東部地域でロシアによる非人道的行為が行われている中、WW2時の対ナチス・パルチザン活動の様なウクライナの目立つ不正規戦活発化は慎重であるべきで、冷戦下のステルス型インテル活動や対情報戦がイメージとしては参考になろうと寄稿は注意喚起しています更に寄稿者は、不正規戦の成果を最大限に発揮するためには、大きな目的や目標を明確にした上で、それに至る可能な手段を多様な視点から列挙して整理し、どの手段がどのタイミングで可能で効果的かをよく吟味して実行に移す等の、戦略的な思考を大切にすることが極めて重要だとも強調しています

////////////////////////////////////////

不正規戦や工作活動の現実を熟知した2名の寄稿ですが、具体的な内容への言及が難しいことからわかりにくい面もあります。

不正規戦や工作活動の現実を熟知した2名の寄稿ですが、具体的な内容への言及が難しいことからわかりにくい面もあります。寄稿には「ロシアの防空能力や兵站能力を破砕するためには、ロシア後方地域での情報に基づく遠方攻撃(deep strikes)が必要だが、その能力向上のカギはincreased on-the-ground human and technical intelligence and secure communications」とありますが、具体的に必要な重要装備や能力についてぜひ知りたいと思います

ウクライナ関連の記事

「整理中の様々な教訓」→https://holylandtokyo.com/2023/10/13/5129/

「露が制空権で優位に」→https://holylandtokyo.com/2023/06/28/4795/

「ウ用にStaralink契約」→https://holylandtokyo.com/2023/06/21/4776/

「世界初の防空兵器消耗戦」→https://holylandtokyo.com/2023/01/27/4220/

「イラン製無人機が猛威」→https://holylandtokyo.com/2022/10/20/3787/

「戦闘機による制空の時代は終わる」→ https://holylandtokyo.com/2022/02/09/2703/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

ソウルの日本大使館予定地は約10年更地で放置 [安全保障全般]

3月17日公開のYouTube チャンネル「海外の反応ゆっくり解説」が、ソウルの日本大使館が1976年から 2015年まで立地していた場所が、新しい大使館建設のため更地になって以降、今まで約 10年間更地のまま放置されている件を取り上げています。

3月17日公開のYouTube チャンネル「海外の反応ゆっくり解説」が、ソウルの日本大使館が1976年から 2015年まで立地していた場所が、新しい大使館建設のため更地になって以降、今まで約 10年間更地のまま放置されている件を取り上げています。 約10年以上前に行った日本から韓国政府への新大使館建設申請も、紆余曲折の後に承認されたものの2019 年に承認期限切れとなったまま日本が再度申請せず、新大使館建設工事期間だけ「仮住まい」予定だったビルの賃貸オフィスにとどまっている件について紹介しています

経緯を振り返ると・・・

●1976年に建設されたソウルの日本大使館は、大使館業務の拡大や建物の老朽化対策のため、建て替え計画が地下3階・地上6階の案で2012年にまとめられ、日本が韓国政府に建設の許可申請を行いました

●1976年に建設されたソウルの日本大使館は、大使館業務の拡大や建物の老朽化対策のため、建て替え計画が地下3階・地上6階の案で2012年にまとめられ、日本が韓国政府に建設の許可申請を行いました●しかし韓国文化庁が敷地近傍にある旧王宮遺跡との関連で、「文化財保護法」を理由に6階建てのビル建設に難色を示しました。 日本側は王宮遺跡と大使館敷地の間に、すでに 17階もあるビルが建設済なのに、日本大使館だけ制限を受けるのは不当だと抗議も交渉難航(←明らかな韓国側のいやがらせ)

●ただ、たまたま同時期に、東京の韓国大使館も建て替えを検討し始めたことから、韓国外務省が東京で日本から仕返しを受けることを恐れ、水面下で韓国文化庁に「ソウルの日本大使館の件であまりいじめるな」となだめ、韓国文化庁はソウルの敷地で工事前に発掘調査を実施し、文化的価値を見極めてから建設可否を判断することとなりました

●ただ、たまたま同時期に、東京の韓国大使館も建て替えを検討し始めたことから、韓国外務省が東京で日本から仕返しを受けることを恐れ、水面下で韓国文化庁に「ソウルの日本大使館の件であまりいじめるな」となだめ、韓国文化庁はソウルの敷地で工事前に発掘調査を実施し、文化的価値を見極めてから建設可否を判断することとなりました●発掘調査の結果、多少の遺跡が見つかったものの、それほど重要なものは見つからず、最終的に地下3階・地上6階の建設計画は許可されたということです。許可を受け、2015年に敷地の旧大使館が取り壊され更地に戻され、日本大使館業務はソウル市内のビル賃貸オフィスで実施されることになりました。

●これら一連のゴタゴタ間、韓国政権の国内人気取り政策である「反日あおり」の影響を受け、日本大使館に侵入を試みる者、大使館前に慰安婦像を立てる者、慰安婦像前で毎週集会を開催するもの、福島第一原発前の海水を日本大使館前まで持ち込んで騒ぐ者などが次々と現れる状況となって行きました

●新しい日本大使館建設の方は、日本政府からの発表もなく理由は不明ながら、新大使館建設が許可され、2015年に旧大使館解体が終了した後も全く動きがみられず、2019年には建設許可の期限が切れてしまいます。日本政府は韓国政府から「再申請してくれたら許可するよ」と打診を受けながらもスルーしつづけ、新たな申請を行っていません。

●新しい日本大使館建設の方は、日本政府からの発表もなく理由は不明ながら、新大使館建設が許可され、2015年に旧大使館解体が終了した後も全く動きがみられず、2019年には建設許可の期限が切れてしまいます。日本政府は韓国政府から「再申請してくれたら許可するよ」と打診を受けながらもスルーしつづけ、新たな申請を行っていません。●なお、ソウルの米国大使館は、同じく建物の老朽化等を受け、現在ソウル中心部にある大使館を、ソウル郊外ヨンサンの米軍基地跡に建設することを検討していると報じられています。報道ベースでは、米国大使館への韓国人や韓国側からの様々な嫌がらせや、大使館警備の義務を有する韓国政府への不満から、安全を確保しやすい旧米軍基地跡地への移動を考えているのでは・・と報道されています

////////////////////////////////////////////

YouTube チャンネル「海外の反応ゆっくり解説」は、ご紹介した番組に「日本、事実上の大使館撤収宣言」とタイトルをつけ、日米ともに韓国の態度に腹を立てており、何時でも大使館を引き上げる体制を維持しているのだと状況を紹介しており、米国など旧米軍基地内にヘリを常時待機させ、何時でも国外脱出の態勢を準備するはずだと、面白おかしく解説しています

事実を知る由もありませんが、日米が韓国と付き合っているのは、日米が相手にしなければ、韓国が中国の勢力下に落ちる可能性があることと、対北朝鮮とのバッファーゾーンとして不可欠だからでしょう。

事実を知る由もありませんが、日米が韓国と付き合っているのは、日米が相手にしなければ、韓国が中国の勢力下に落ちる可能性があることと、対北朝鮮とのバッファーゾーンとして不可欠だからでしょう。でも、今後少なくとも30年くらい中国はダメでしょうし、中国共産党体制さえも崩壊する可能性もあります。北朝鮮も相当にひどい状況らしく、韓国も経済的に実質上破綻していますので、仮にトランプ大統領誕生ともなれば、韓国など相手にしなくなるのではないでしょうか?

大きな歴史の転換点に私たちはいますので、よく動きを見ていきたいと思います

韓国関連の記事

「韓国に米戦略原潜寄港復活で合意」→https://holylandtokyo.com/2023/04/28/4579/

「韓国への核再配備計画を」→https://holylandtokyo.com/2023/01/24/4195/

「弾道ミサイル性能制限撤廃に米国同意」→https://holylandtokyo.com/2021/05/27/1785/

「日本と韓国駐留への評価」→https://holylandtokyo.com/2021/03/23/167/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

グアム南西900㎞のヤップ島飛行場整備に600億円 [米空軍]

グアム、テニアン、パラオ、比のBasa飛行場に続き

ミクロネシア3国との協定COFA予算がピンチな中

太平洋戦争の日本軍基地跡の飛行場に

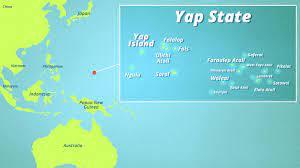

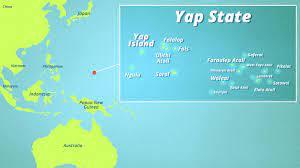

3月14日付米空軍協会web記事は、米空軍がミクロネシア連邦ヤップ島(Yap島)飛行場の滑走路延長や誘導路や飛行場設備整備のための総額600億円のプロジェクトの初年度として、2025年度予算案に予算130億円を盛り込んで、グアム、テニアン、パラオ(陸軍が主導)、比のBasa飛行場に続くACE(Agile Combat Employment)構想の分散運用先として活用しようとしていると報じています。

3月14日付米空軍協会web記事は、米空軍がミクロネシア連邦ヤップ島(Yap島)飛行場の滑走路延長や誘導路や飛行場設備整備のための総額600億円のプロジェクトの初年度として、2025年度予算案に予算130億円を盛り込んで、グアム、テニアン、パラオ(陸軍が主導)、比のBasa飛行場に続くACE(Agile Combat Employment)構想の分散運用先として活用しようとしていると報じています。

ヤップ島(Yap島)は4つの島で構成され合計面積約100平方キロの大きさで、グアム島の南西920㎞、パラオの北東470㎞に位置し、比のマニラまで1900㎞、台湾まで2350㎞の位置にあるミクロネシア連邦の島で、太平洋戦争時は日本軍の飛行場が置かれた場所である西太平洋戦域での要衝です

先日の記事でミクロネシア3国(パラオ共和国、ミクロネシア連邦、マーシャル諸島共和国)と米国の自由連合協定(COFA:Compacts of Free Association)延長に関し、米議内での予算承認が難航している件をご紹介しましたが、COFAで3国の国民は「米国に住み、働き、米軍に入隊することができ、米国政府が米国民に提供している様々なプログラムとサービスを受けることが可能な」特権を享受できる代わりに、米軍が自由に出入りできる権利を確保している極めて重要な西太平洋の拠点です

先日の記事でミクロネシア3国(パラオ共和国、ミクロネシア連邦、マーシャル諸島共和国)と米国の自由連合協定(COFA:Compacts of Free Association)延長に関し、米議内での予算承認が難航している件をご紹介しましたが、COFAで3国の国民は「米国に住み、働き、米軍に入隊することができ、米国政府が米国民に提供している様々なプログラムとサービスを受けることが可能な」特権を享受できる代わりに、米軍が自由に出入りできる権利を確保している極めて重要な西太平洋の拠点です

繰り返しご紹介してきたように、ACE構想では、戦力を分散配備して敵攻撃を難しくすると同時に被害を局限し、強靭な我の態勢を確保して本格的な敵と戦おうとしており、米空軍は兵士の教育訓練から作戦コンセプトから演習に至るまで、全てをこの構想に沿ったものに変革しようとしています。

繰り返しご紹介してきたように、ACE構想では、戦力を分散配備して敵攻撃を難しくすると同時に被害を局限し、強靭な我の態勢を確保して本格的な敵と戦おうとしており、米空軍は兵士の教育訓練から作戦コンセプトから演習に至るまで、全てをこの構想に沿ったものに変革しようとしています。

例えば昨年の「Cope North 23」演習では、グアム、ヤップ、テニアン、サイパン、パラオのほか、ロタ島や硫黄島などの島々でも作戦行動訓練を行って、大規模基地との比較で各種支援体制や設備が不十分な場所からの作戦発起能力向上を目指していることです

2025年8月工事開始計画の予算説明資料には・・・

・ヤップ空港は、インド太平洋戦域で活動する航空機にとって、重要な展開先となる可能性を持つ

・ヤップ空港は、インド太平洋戦域で活動する航空機にとって、重要な展開先となる可能性を持つ

・そのためには大型機の離着陸が必要だが、滑走路が短すぎ、航空機停止装置(arresting systems)など重要な設備が不足。

・滑走路延長は大型航空機の迅速かつ安全な離着陸を可能にし、航空機駐機能力の追加や滑走路へのアクセス改善は、飛行場能力全体の拡大に不可欠

//////////////////////////////////////////

ミクロネシア3国と米国との自由連合協定(COFA)の20年延長に必要な約1兆円の米議会承認と、このヤップ飛行場の整備費用約600億円の確保がうまくいきますよう、祈念申し上げます

ミクロネシア3国と米国との自由連合協定(COFA)の20年延長に必要な約1兆円の米議会承認と、このヤップ飛行場の整備費用約600億円の確保がうまくいきますよう、祈念申し上げます

でもですねぇ・・・戦力を分散して敵の攻撃を困難にすると言っても、両手の指で十分にカウント可能な程度の数の飛行場ですから、それぞれに数発弾道ミサイルを撃ち込めば、それなりの期間機能停止にすることは容易でしょうし、分散に必要な輸送力や人員配置を考えるとなかなか厳しい戦いです

ミクロネシア3国とのCOFA協定延長難航

→https://holylandtokyo.com/2024/03/13/5623/

米空軍のACE構想関連記事

「初のACE構想統合&多国間演習」→https://holylandtokyo.com/2024/02/13/5529/

「PACAFはACE運用態勢未確立」→https://holylandtokyo.com/2023/09/19/5048/

「生みの親が現状語る」→https://holylandtokyo.com/2022/06/24/3374/

「米空軍がACEドクトリン発表」→https://holylandtokyo.com/2021/12/17/2532/

「欧州米空軍がACE確認演習」→https://holylandtokyo.com/2021/10/27/2317/

「GuamでF-35等が不整地離着陸訓練」→https://holylandtokyo.com/2021/01/29/310/

「米空軍若手がACEの課題を語る」→https://holylandtokyo.com/2020/11/27/397/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

ミクロネシア3国との協定COFA予算がピンチな中

太平洋戦争の日本軍基地跡の飛行場に

3月14日付米空軍協会web記事は、米空軍がミクロネシア連邦ヤップ島(Yap島)飛行場の滑走路延長や誘導路や飛行場設備整備のための総額600億円のプロジェクトの初年度として、2025年度予算案に予算130億円を盛り込んで、グアム、テニアン、パラオ(陸軍が主導)、比のBasa飛行場に続くACE(Agile Combat Employment)構想の分散運用先として活用しようとしていると報じています。

3月14日付米空軍協会web記事は、米空軍がミクロネシア連邦ヤップ島(Yap島)飛行場の滑走路延長や誘導路や飛行場設備整備のための総額600億円のプロジェクトの初年度として、2025年度予算案に予算130億円を盛り込んで、グアム、テニアン、パラオ(陸軍が主導)、比のBasa飛行場に続くACE(Agile Combat Employment)構想の分散運用先として活用しようとしていると報じています。ヤップ島(Yap島)は4つの島で構成され合計面積約100平方キロの大きさで、グアム島の南西920㎞、パラオの北東470㎞に位置し、比のマニラまで1900㎞、台湾まで2350㎞の位置にあるミクロネシア連邦の島で、太平洋戦争時は日本軍の飛行場が置かれた場所である西太平洋戦域での要衝です

先日の記事でミクロネシア3国(パラオ共和国、ミクロネシア連邦、マーシャル諸島共和国)と米国の自由連合協定(COFA:Compacts of Free Association)延長に関し、米議内での予算承認が難航している件をご紹介しましたが、COFAで3国の国民は「米国に住み、働き、米軍に入隊することができ、米国政府が米国民に提供している様々なプログラムとサービスを受けることが可能な」特権を享受できる代わりに、米軍が自由に出入りできる権利を確保している極めて重要な西太平洋の拠点です

先日の記事でミクロネシア3国(パラオ共和国、ミクロネシア連邦、マーシャル諸島共和国)と米国の自由連合協定(COFA:Compacts of Free Association)延長に関し、米議内での予算承認が難航している件をご紹介しましたが、COFAで3国の国民は「米国に住み、働き、米軍に入隊することができ、米国政府が米国民に提供している様々なプログラムとサービスを受けることが可能な」特権を享受できる代わりに、米軍が自由に出入りできる権利を確保している極めて重要な西太平洋の拠点です 繰り返しご紹介してきたように、ACE構想では、戦力を分散配備して敵攻撃を難しくすると同時に被害を局限し、強靭な我の態勢を確保して本格的な敵と戦おうとしており、米空軍は兵士の教育訓練から作戦コンセプトから演習に至るまで、全てをこの構想に沿ったものに変革しようとしています。

繰り返しご紹介してきたように、ACE構想では、戦力を分散配備して敵攻撃を難しくすると同時に被害を局限し、強靭な我の態勢を確保して本格的な敵と戦おうとしており、米空軍は兵士の教育訓練から作戦コンセプトから演習に至るまで、全てをこの構想に沿ったものに変革しようとしています。例えば昨年の「Cope North 23」演習では、グアム、ヤップ、テニアン、サイパン、パラオのほか、ロタ島や硫黄島などの島々でも作戦行動訓練を行って、大規模基地との比較で各種支援体制や設備が不十分な場所からの作戦発起能力向上を目指していることです

2025年8月工事開始計画の予算説明資料には・・・

・ヤップ空港は、インド太平洋戦域で活動する航空機にとって、重要な展開先となる可能性を持つ

・ヤップ空港は、インド太平洋戦域で活動する航空機にとって、重要な展開先となる可能性を持つ・そのためには大型機の離着陸が必要だが、滑走路が短すぎ、航空機停止装置(arresting systems)など重要な設備が不足。

・滑走路延長は大型航空機の迅速かつ安全な離着陸を可能にし、航空機駐機能力の追加や滑走路へのアクセス改善は、飛行場能力全体の拡大に不可欠

//////////////////////////////////////////

ミクロネシア3国と米国との自由連合協定(COFA)の20年延長に必要な約1兆円の米議会承認と、このヤップ飛行場の整備費用約600億円の確保がうまくいきますよう、祈念申し上げます

ミクロネシア3国と米国との自由連合協定(COFA)の20年延長に必要な約1兆円の米議会承認と、このヤップ飛行場の整備費用約600億円の確保がうまくいきますよう、祈念申し上げますでもですねぇ・・・戦力を分散して敵の攻撃を困難にすると言っても、両手の指で十分にカウント可能な程度の数の飛行場ですから、それぞれに数発弾道ミサイルを撃ち込めば、それなりの期間機能停止にすることは容易でしょうし、分散に必要な輸送力や人員配置を考えるとなかなか厳しい戦いです

ミクロネシア3国とのCOFA協定延長難航

→https://holylandtokyo.com/2024/03/13/5623/

米空軍のACE構想関連記事

「初のACE構想統合&多国間演習」→https://holylandtokyo.com/2024/02/13/5529/

「PACAFはACE運用態勢未確立」→https://holylandtokyo.com/2023/09/19/5048/

「生みの親が現状語る」→https://holylandtokyo.com/2022/06/24/3374/

「米空軍がACEドクトリン発表」→https://holylandtokyo.com/2021/12/17/2532/

「欧州米空軍がACE確認演習」→https://holylandtokyo.com/2021/10/27/2317/

「GuamでF-35等が不整地離着陸訓練」→https://holylandtokyo.com/2021/01/29/310/

「米空軍若手がACEの課題を語る」→https://holylandtokyo.com/2020/11/27/397/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

更にKC-46 給油機とT-7 練習機開発は遅れます [米空軍]

既に3年以上遅れている両機種ですが、更に1年遅れが確実に

共にB社が前CEO時代に契約獲得のため背伸び提案した案件

共に固定価格契約で、ボーイング社の自腹開発費 1兆円に近付く

3月11日に2025 年度の国防予算案が米議会に提出され、要求予算説明のため、米国防省&米軍高官による説明が様々な場所で始まっていますが、契約時に画期的な固定価格契約や、デジタル設計など最新技術を利用した効率的かっ開発リスクの低い新機種開発を大宣伝していた 2機種が、どろ沼から抜け出せずボーイング社を苦しめています (身から出た錆ですが・・・)

3月11日に2025 年度の国防予算案が米議会に提出され、要求予算説明のため、米国防省&米軍高官による説明が様々な場所で始まっていますが、契約時に画期的な固定価格契約や、デジタル設計など最新技術を利用した効率的かっ開発リスクの低い新機種開発を大宣伝していた 2機種が、どろ沼から抜け出せずボーイング社を苦しめています (身から出た錆ですが・・・)

T-7 練習機の運用体制確立は更に1年遅れ 2028年に

米空軍が老朽化が進むT-38 練習機の後継機として、当初計画では 2024 年に初期運用態勢 IOC を確立するはずだった T-7 練習機は、デジタル設計を取り入れ開発期間や経費を抑制する手法で話題を集め 2018 年に契約が結ばれましたが デジタル設計は「万能ではなく」、ロックウイング問題、射出座席の不具合、部品の欠陥等が次々と露呈し、一度I0Cを2027年に遅らせましたが、諸問題の改善が進まず、更に2028年までずれ込むことが明らかになりました

米空軍が老朽化が進むT-38 練習機の後継機として、当初計画では 2024 年に初期運用態勢 IOC を確立するはずだった T-7 練習機は、デジタル設計を取り入れ開発期間や経費を抑制する手法で話題を集め 2018 年に契約が結ばれましたが デジタル設計は「万能ではなく」、ロックウイング問題、射出座席の不具合、部品の欠陥等が次々と露呈し、一度I0Cを2027年に遅らせましたが、諸問題の改善が進まず、更に2028年までずれ込むことが明らかになりました

この開発の遅れにより、2025年度に14機導入を予定(計 351機購入計画)していたところ、予算案では7機にまで削減されています。

米空軍の悩みパイロット不足がさらに悪化

●T-7 開発の遅れにより、稼働率低下が著しい T-38 練習機を使用した米空軍パイロット養成計画は大きく後れ、パイロット不足を加速させています。

●T-7 開発の遅れにより、稼働率低下が著しい T-38 練習機を使用した米空軍パイロット養成計画は大きく後れ、パイロット不足を加速させています。

●パイロット養成を担当する第 19空軍司令官は、「エンジン維持整備問題からT-38 飛行時間が制限され、年間 1500名の操縦者養成計画がとん挫している。900人以上が飛行訓練に入る前に立ち往生していると述べ、200 人以上が飛行訓練開始までに 9 カ月以上待つことになっている」と厳しい状況を訴えています

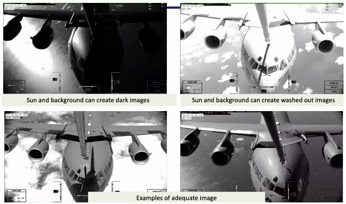

KC-46 の給油操作システム RVS 改修がさらに遅延

3月12日に下院議員の質問に対応した米空軍ハンター調達担当次官補は、KC-46 の改良型RVS (Remote Vision System:RVS2.0 と呼ばれる)の導入が、米空軍とボーイング社が 2022年に約束した2025年10月には間に合わず、「恐らく2026年にずれ込むことになる。詳細な計画は後ほどお知らせする」と述べ、遅延要因として「スケジュールのプレッシャー(意味不明!)」と「FAA 承認手続き」を挙げ説明しました。

3月12日に下院議員の質問に対応した米空軍ハンター調達担当次官補は、KC-46 の改良型RVS (Remote Vision System:RVS2.0 と呼ばれる)の導入が、米空軍とボーイング社が 2022年に約束した2025年10月には間に合わず、「恐らく2026年にずれ込むことになる。詳細な計画は後ほどお知らせする」と述べ、遅延要因として「スケジュールのプレッシャー(意味不明!)」と「FAA 承認手続き」を挙げ説明しました。

この問題を2020 年ころから延々と取り上げていますが、2020 年にボーイングと米空軍が合意した 2024年3月の提供開始が、サプライチェーンや FAA 承認遅れで25年10月まで再延期され、更に今回延期された「ドロ沼」案件です

米空軍は2022年9月、米空軍輸送コマンド司令官が男気を見せ、「我々が明日の戦いに敗北すれば 10年後はない。私には今KC-46 が必要なのだ」とリスク覚悟で運用制限付きで作戦投入開始宣言を行っていますが、そんな現場の苦労を知ってか知らずか、ボーイングは我が道を進んでおり、連保航空局 FAA の信頼も失って承認手続きに時間がかかる悪循環に陥っています(ボーイング製民間機の各種トラブルも含めた悪名が轟いている状態です)

米空軍は2022年9月、米空軍輸送コマンド司令官が男気を見せ、「我々が明日の戦いに敗北すれば 10年後はない。私には今KC-46 が必要なのだ」とリスク覚悟で運用制限付きで作戦投入開始宣言を行っていますが、そんな現場の苦労を知ってか知らずか、ボーイングは我が道を進んでおり、連保航空局 FAA の信頼も失って承認手続きに時間がかかる悪循環に陥っています(ボーイング製民間機の各種トラブルも含めた悪名が轟いている状態です)

//////////////////////////////////////////////////

David Calhounボーイング現CEOは、前CEOが契約獲得のため無理な価格や納期条件でKC-46とT-7を固定価格で引き受けたつけを払わされ、すでに1兆円近い開発遅延費用を自腹支出している状態にあることから、E-3 早期警戒管制機の後継 E-7 契約に関し極めて慎重な価格見積もり(高めの設定)で、米空軍と折り合えない状態が続いています

David Calhounボーイング現CEOは、前CEOが契約獲得のため無理な価格や納期条件でKC-46とT-7を固定価格で引き受けたつけを払わされ、すでに1兆円近い開発遅延費用を自腹支出している状態にあることから、E-3 早期警戒管制機の後継 E-7 契約に関し極めて慎重な価格見積もり(高めの設定)で、米空軍と折り合えない状態が続いています

空中給油機は対中国本格紛争対処のカギであり、パイロット不足は航空機運用だけでなく組織運営面(司令部やペンタゴン等での幕僚不足)で大きな足かせとなっており、両機種の度重なる納期遅延は米空軍に重くのしかかっていますが、加えて同じく米空軍最優先案件 E-7 でもボーイングが「悪目立ち」しています

KC-46A 関連記事

「RVS2.0導入2025年まで更に遅延」→https://holylandtokyo.com/2022/10/14/3741

「ゴール動かして運用開始宣言」→https://holylandtokyo.com/2022/09/21/3688/

「空軍長官:KC-46の固定価格契約は誤り」→https://holylandtokyo.com/2022/06/06/3323/

「KC-XYZの再検討再整理表明」→https://holylandtokyo.com/2022/04/18/31511

「RVS 改修案に合意」→https://holylandtokyo.com/2022/04/27/31811

「恒久対策は今も未定」→https://holylandtokyo.com/2022/01/13/2605/

「50機目受領も恒久対策未定」→https://holylandtokyo.com/2021/11/22/2424

T-7練習機(T-X 計画)関連の記事

「デジタル設計の優等生 T-7が3年遅れに」→https://holylandtokyo.com/2023104/24/4539/

「1年遅れ:女性意識の射出座席が」→https://holylandtokyo.com/2022/12/19/4065/

「デ設計技術で審査短縮や新規参入促進」→https://holylandtokyo.com/2022/08/23/3550/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

共にB社が前CEO時代に契約獲得のため背伸び提案した案件

共に固定価格契約で、ボーイング社の自腹開発費 1兆円に近付く

3月11日に2025 年度の国防予算案が米議会に提出され、要求予算説明のため、米国防省&米軍高官による説明が様々な場所で始まっていますが、契約時に画期的な固定価格契約や、デジタル設計など最新技術を利用した効率的かっ開発リスクの低い新機種開発を大宣伝していた 2機種が、どろ沼から抜け出せずボーイング社を苦しめています (身から出た錆ですが・・・)

3月11日に2025 年度の国防予算案が米議会に提出され、要求予算説明のため、米国防省&米軍高官による説明が様々な場所で始まっていますが、契約時に画期的な固定価格契約や、デジタル設計など最新技術を利用した効率的かっ開発リスクの低い新機種開発を大宣伝していた 2機種が、どろ沼から抜け出せずボーイング社を苦しめています (身から出た錆ですが・・・) T-7 練習機の運用体制確立は更に1年遅れ 2028年に

米空軍が老朽化が進むT-38 練習機の後継機として、当初計画では 2024 年に初期運用態勢 IOC を確立するはずだった T-7 練習機は、デジタル設計を取り入れ開発期間や経費を抑制する手法で話題を集め 2018 年に契約が結ばれましたが デジタル設計は「万能ではなく」、ロックウイング問題、射出座席の不具合、部品の欠陥等が次々と露呈し、一度I0Cを2027年に遅らせましたが、諸問題の改善が進まず、更に2028年までずれ込むことが明らかになりました

米空軍が老朽化が進むT-38 練習機の後継機として、当初計画では 2024 年に初期運用態勢 IOC を確立するはずだった T-7 練習機は、デジタル設計を取り入れ開発期間や経費を抑制する手法で話題を集め 2018 年に契約が結ばれましたが デジタル設計は「万能ではなく」、ロックウイング問題、射出座席の不具合、部品の欠陥等が次々と露呈し、一度I0Cを2027年に遅らせましたが、諸問題の改善が進まず、更に2028年までずれ込むことが明らかになりました この開発の遅れにより、2025年度に14機導入を予定(計 351機購入計画)していたところ、予算案では7機にまで削減されています。

米空軍の悩みパイロット不足がさらに悪化

●T-7 開発の遅れにより、稼働率低下が著しい T-38 練習機を使用した米空軍パイロット養成計画は大きく後れ、パイロット不足を加速させています。

●T-7 開発の遅れにより、稼働率低下が著しい T-38 練習機を使用した米空軍パイロット養成計画は大きく後れ、パイロット不足を加速させています。 ●パイロット養成を担当する第 19空軍司令官は、「エンジン維持整備問題からT-38 飛行時間が制限され、年間 1500名の操縦者養成計画がとん挫している。900人以上が飛行訓練に入る前に立ち往生していると述べ、200 人以上が飛行訓練開始までに 9 カ月以上待つことになっている」と厳しい状況を訴えています

KC-46 の給油操作システム RVS 改修がさらに遅延

3月12日に下院議員の質問に対応した米空軍ハンター調達担当次官補は、KC-46 の改良型RVS (Remote Vision System:RVS2.0 と呼ばれる)の導入が、米空軍とボーイング社が 2022年に約束した2025年10月には間に合わず、「恐らく2026年にずれ込むことになる。詳細な計画は後ほどお知らせする」と述べ、遅延要因として「スケジュールのプレッシャー(意味不明!)」と「FAA 承認手続き」を挙げ説明しました。

3月12日に下院議員の質問に対応した米空軍ハンター調達担当次官補は、KC-46 の改良型RVS (Remote Vision System:RVS2.0 と呼ばれる)の導入が、米空軍とボーイング社が 2022年に約束した2025年10月には間に合わず、「恐らく2026年にずれ込むことになる。詳細な計画は後ほどお知らせする」と述べ、遅延要因として「スケジュールのプレッシャー(意味不明!)」と「FAA 承認手続き」を挙げ説明しました。 この問題を2020 年ころから延々と取り上げていますが、2020 年にボーイングと米空軍が合意した 2024年3月の提供開始が、サプライチェーンや FAA 承認遅れで25年10月まで再延期され、更に今回延期された「ドロ沼」案件です

米空軍は2022年9月、米空軍輸送コマンド司令官が男気を見せ、「我々が明日の戦いに敗北すれば 10年後はない。私には今KC-46 が必要なのだ」とリスク覚悟で運用制限付きで作戦投入開始宣言を行っていますが、そんな現場の苦労を知ってか知らずか、ボーイングは我が道を進んでおり、連保航空局 FAA の信頼も失って承認手続きに時間がかかる悪循環に陥っています(ボーイング製民間機の各種トラブルも含めた悪名が轟いている状態です)

米空軍は2022年9月、米空軍輸送コマンド司令官が男気を見せ、「我々が明日の戦いに敗北すれば 10年後はない。私には今KC-46 が必要なのだ」とリスク覚悟で運用制限付きで作戦投入開始宣言を行っていますが、そんな現場の苦労を知ってか知らずか、ボーイングは我が道を進んでおり、連保航空局 FAA の信頼も失って承認手続きに時間がかかる悪循環に陥っています(ボーイング製民間機の各種トラブルも含めた悪名が轟いている状態です)//////////////////////////////////////////////////

David Calhounボーイング現CEOは、前CEOが契約獲得のため無理な価格や納期条件でKC-46とT-7を固定価格で引き受けたつけを払わされ、すでに1兆円近い開発遅延費用を自腹支出している状態にあることから、E-3 早期警戒管制機の後継 E-7 契約に関し極めて慎重な価格見積もり(高めの設定)で、米空軍と折り合えない状態が続いています

David Calhounボーイング現CEOは、前CEOが契約獲得のため無理な価格や納期条件でKC-46とT-7を固定価格で引き受けたつけを払わされ、すでに1兆円近い開発遅延費用を自腹支出している状態にあることから、E-3 早期警戒管制機の後継 E-7 契約に関し極めて慎重な価格見積もり(高めの設定)で、米空軍と折り合えない状態が続いています 空中給油機は対中国本格紛争対処のカギであり、パイロット不足は航空機運用だけでなく組織運営面(司令部やペンタゴン等での幕僚不足)で大きな足かせとなっており、両機種の度重なる納期遅延は米空軍に重くのしかかっていますが、加えて同じく米空軍最優先案件 E-7 でもボーイングが「悪目立ち」しています

KC-46A 関連記事

「RVS2.0導入2025年まで更に遅延」→https://holylandtokyo.com/2022/10/14/3741

「ゴール動かして運用開始宣言」→https://holylandtokyo.com/2022/09/21/3688/

「空軍長官:KC-46の固定価格契約は誤り」→https://holylandtokyo.com/2022/06/06/3323/

「KC-XYZの再検討再整理表明」→https://holylandtokyo.com/2022/04/18/31511

「RVS 改修案に合意」→https://holylandtokyo.com/2022/04/27/31811

「恒久対策は今も未定」→https://holylandtokyo.com/2022/01/13/2605/

「50機目受領も恒久対策未定」→https://holylandtokyo.com/2021/11/22/2424

T-7練習機(T-X 計画)関連の記事

「デジタル設計の優等生 T-7が3年遅れに」→https://holylandtokyo.com/2023104/24/4539/

「1年遅れ:女性意識の射出座席が」→https://holylandtokyo.com/2022/12/19/4065/

「デ設計技術で審査短縮や新規参入促進」→https://holylandtokyo.com/2022/08/23/3550/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

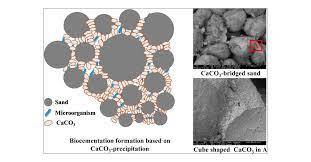

バクテリアで簡易滑走路舗装を4日間で [米空軍]

大量のセメントや舗装用機器の輸送不要

西太平洋の島々へのインフラ整備に

既にへり離着隆パッドで試行使用が

2月29日付米空軍協会 web 記事が、2月中旬開催の AFA Wartare Symposium で展示された風味深い最新技術から、大量のセメントを持ち込んで使用することなく、自然の大地に「農業用噴霧器」である種のバクテリアを撒くことで、4日間以内(整地の時間は除く)に航空機や重量車両が滑走や走行可能な硬い表面を構築可能な技術を紹介しています。

2月29日付米空軍協会 web 記事が、2月中旬開催の AFA Wartare Symposium で展示された風味深い最新技術から、大量のセメントを持ち込んで使用することなく、自然の大地に「農業用噴霧器」である種のバクテリアを撒くことで、4日間以内(整地の時間は除く)に航空機や重量車両が滑走や走行可能な硬い表面を構築可能な技術を紹介しています。

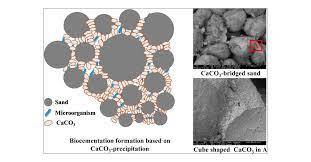

記事によれば、民間企業は従来のセメント製造で排出される CO2 を削減する方法として、数十年前からバイオセメント(Biocement)を研究しており、今回展示されたのは自然発生細菌である「S. バストゥリ菌(S. pasteuri)」を活用した手法で、空輸で持ち込み、または現場増殖させた菌を土壌に噴霧することで地表を強固にすることが可能とのことです。

具体的には、「S. パストゥリ菌」を地表に蒔さ、人が塩化カルンウムと有機化合物である尿素を追加すると、菌がこれらの成分を炭酸カルシウムに変換し、土壌粒子を結合させて硬化した表面を形成し、航空機や重量車両が滑走や走行可能な硬い表面を構築するそうで、上記全プロセスに必要な時間はわずか96時間未満だとのことです。

具体的には、「S. パストゥリ菌」を地表に蒔さ、人が塩化カルンウムと有機化合物である尿素を追加すると、菌がこれらの成分を炭酸カルシウムに変換し、土壌粒子を結合させて硬化した表面を形成し、航空機や重量車両が滑走や走行可能な硬い表面を構築するそうで、上記全プロセスに必要な時間はわずか96時間未満だとのことです。

もちろん土壌の性質やバクテリアに「餌を与える」頻度等々によって、完成表面の状態に違いが生まれ、今も様々な条件でより良いバイオセメントを求めた研究が官民を挙げて続いているとのことですが ちなみにセメント舗装の場合は、大量のセメントを現場に持ち込み、セメント製造施設を現場に構築し、更に工事用の重機を持ち込み、作業員の宿泊施設などのインフラを整えるなどして、少なくとも数か月は工事が必要とのことです。

また、バイオセメントは恒久的な飛行場施設構築を目的としたものではなく、あくまで一時的な施設用と考えられていますが、撤去する際は耕転機等でバイオセメント舗装を砕くことで自然に還り、塩化カルシウムは溶解しませんが、撤去に多くの労力を要しない点でも優れています。一方でコンクリート舗装の場合だと、完成した施設を砕し、地面から掘り返し。 その場所から「セメントくず」を搬出輸送+処分する必要が生じます。

また、バイオセメントは恒久的な飛行場施設構築を目的としたものではなく、あくまで一時的な施設用と考えられていますが、撤去する際は耕転機等でバイオセメント舗装を砕くことで自然に還り、塩化カルシウムは溶解しませんが、撤去に多くの労力を要しない点でも優れています。一方でコンクリート舗装の場合だと、完成した施設を砕し、地面から掘り返し。 その場所から「セメントくず」を搬出輸送+処分する必要が生じます。

米空軍は少なくとも 2019 年からバイオセメントの活用に向けた検討を行っており、担当少佐が「基本的に必要なのは農業用噴霧器と貯水タンクだけなので、現場に持ち込む資材はほとんど不要」と語る利便性を追求し、CV-22や海軍 MH-60Sへり用の着隆バッドがすでに設置され、実用性確認が行われているようです。

////////////////////////////////////

記事は担当少佐が、「私がよく聞かれる質問の一つは、このバクテリアを地面に撒くと、(バクテリアが自然増殖して制御不能になり)島全体がセメントになってしまうのでは? 世界がバクテリアに征服されてしまうのでは?、との問いです」とインタビューで述べ、「(バクテリアは「餌を与える」等の世話を必要としており、自然増殖して世界を征服することはない」と回答しているとのことです。皆様、ご心配なく・・・

記事は担当少佐が、「私がよく聞かれる質問の一つは、このバクテリアを地面に撒くと、(バクテリアが自然増殖して制御不能になり)島全体がセメントになってしまうのでは? 世界がバクテリアに征服されてしまうのでは?、との問いです」とインタビューで述べ、「(バクテリアは「餌を与える」等の世話を必要としており、自然増殖して世界を征服することはない」と回答しているとのことです。皆様、ご心配なく・・・

米空軍の ACE(Agile Compat Employmen)構想など、「分散展開地や輸送能力や複数の技量を保持する人員や機材や弾薬の確保等々の観点から実戦での活用は困難だろう・・・」と斜に構え、「生暖かく」見守っているつもりのまんぐーすですが、実際に一歩でも半歩でも前進しようと努力されている現場の姿を見聞さすると、背筋が伸びる思いがいたします。

米空軍の ACE構想関連記事

「初の ACE 統合&多国間演習」→htps:holylanatokyo.com/2024/02/13/5529/

「PACAFはACE運用態勢未確立」→https://holylandtokyo.com/2023/09/19/5048/

「生みの親が現状語る」→https://holylandtokyo.com/2022/06/24/3374/

「米空軍がACEドクトリン発表」→https://holylandtokyo.com/2021/12/17/2532/

「米空軍若手がACEの課題を語る」→https://holylandtokyo.com/2020/11/27/397

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

西太平洋の島々へのインフラ整備に

既にへり離着隆パッドで試行使用が

2月29日付米空軍協会 web 記事が、2月中旬開催の AFA Wartare Symposium で展示された風味深い最新技術から、大量のセメントを持ち込んで使用することなく、自然の大地に「農業用噴霧器」である種のバクテリアを撒くことで、4日間以内(整地の時間は除く)に航空機や重量車両が滑走や走行可能な硬い表面を構築可能な技術を紹介しています。

2月29日付米空軍協会 web 記事が、2月中旬開催の AFA Wartare Symposium で展示された風味深い最新技術から、大量のセメントを持ち込んで使用することなく、自然の大地に「農業用噴霧器」である種のバクテリアを撒くことで、4日間以内(整地の時間は除く)に航空機や重量車両が滑走や走行可能な硬い表面を構築可能な技術を紹介しています。 記事によれば、民間企業は従来のセメント製造で排出される CO2 を削減する方法として、数十年前からバイオセメント(Biocement)を研究しており、今回展示されたのは自然発生細菌である「S. バストゥリ菌(S. pasteuri)」を活用した手法で、空輸で持ち込み、または現場増殖させた菌を土壌に噴霧することで地表を強固にすることが可能とのことです。

具体的には、「S. パストゥリ菌」を地表に蒔さ、人が塩化カルンウムと有機化合物である尿素を追加すると、菌がこれらの成分を炭酸カルシウムに変換し、土壌粒子を結合させて硬化した表面を形成し、航空機や重量車両が滑走や走行可能な硬い表面を構築するそうで、上記全プロセスに必要な時間はわずか96時間未満だとのことです。

具体的には、「S. パストゥリ菌」を地表に蒔さ、人が塩化カルンウムと有機化合物である尿素を追加すると、菌がこれらの成分を炭酸カルシウムに変換し、土壌粒子を結合させて硬化した表面を形成し、航空機や重量車両が滑走や走行可能な硬い表面を構築するそうで、上記全プロセスに必要な時間はわずか96時間未満だとのことです。 もちろん土壌の性質やバクテリアに「餌を与える」頻度等々によって、完成表面の状態に違いが生まれ、今も様々な条件でより良いバイオセメントを求めた研究が官民を挙げて続いているとのことですが ちなみにセメント舗装の場合は、大量のセメントを現場に持ち込み、セメント製造施設を現場に構築し、更に工事用の重機を持ち込み、作業員の宿泊施設などのインフラを整えるなどして、少なくとも数か月は工事が必要とのことです。

また、バイオセメントは恒久的な飛行場施設構築を目的としたものではなく、あくまで一時的な施設用と考えられていますが、撤去する際は耕転機等でバイオセメント舗装を砕くことで自然に還り、塩化カルシウムは溶解しませんが、撤去に多くの労力を要しない点でも優れています。一方でコンクリート舗装の場合だと、完成した施設を砕し、地面から掘り返し。 その場所から「セメントくず」を搬出輸送+処分する必要が生じます。

また、バイオセメントは恒久的な飛行場施設構築を目的としたものではなく、あくまで一時的な施設用と考えられていますが、撤去する際は耕転機等でバイオセメント舗装を砕くことで自然に還り、塩化カルシウムは溶解しませんが、撤去に多くの労力を要しない点でも優れています。一方でコンクリート舗装の場合だと、完成した施設を砕し、地面から掘り返し。 その場所から「セメントくず」を搬出輸送+処分する必要が生じます。米空軍は少なくとも 2019 年からバイオセメントの活用に向けた検討を行っており、担当少佐が「基本的に必要なのは農業用噴霧器と貯水タンクだけなので、現場に持ち込む資材はほとんど不要」と語る利便性を追求し、CV-22や海軍 MH-60Sへり用の着隆バッドがすでに設置され、実用性確認が行われているようです。

////////////////////////////////////

記事は担当少佐が、「私がよく聞かれる質問の一つは、このバクテリアを地面に撒くと、(バクテリアが自然増殖して制御不能になり)島全体がセメントになってしまうのでは? 世界がバクテリアに征服されてしまうのでは?、との問いです」とインタビューで述べ、「(バクテリアは「餌を与える」等の世話を必要としており、自然増殖して世界を征服することはない」と回答しているとのことです。皆様、ご心配なく・・・

記事は担当少佐が、「私がよく聞かれる質問の一つは、このバクテリアを地面に撒くと、(バクテリアが自然増殖して制御不能になり)島全体がセメントになってしまうのでは? 世界がバクテリアに征服されてしまうのでは?、との問いです」とインタビューで述べ、「(バクテリアは「餌を与える」等の世話を必要としており、自然増殖して世界を征服することはない」と回答しているとのことです。皆様、ご心配なく・・・ 米空軍の ACE(Agile Compat Employmen)構想など、「分散展開地や輸送能力や複数の技量を保持する人員や機材や弾薬の確保等々の観点から実戦での活用は困難だろう・・・」と斜に構え、「生暖かく」見守っているつもりのまんぐーすですが、実際に一歩でも半歩でも前進しようと努力されている現場の姿を見聞さすると、背筋が伸びる思いがいたします。

米空軍の ACE構想関連記事

「初の ACE 統合&多国間演習」→htps:holylanatokyo.com/2024/02/13/5529/

「PACAFはACE運用態勢未確立」→https://holylandtokyo.com/2023/09/19/5048/

「生みの親が現状語る」→https://holylandtokyo.com/2022/06/24/3374/

「米空軍がACEドクトリン発表」→https://holylandtokyo.com/2021/12/17/2532/

「米空軍若手がACEの課題を語る」→https://holylandtokyo.com/2020/11/27/397

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

中国軍機が早ければ今年中にも米ADIZ接近飛行を [Joint・統合参謀本部]

2月就任の北米コマンド司令官が下院軍事委員会で証言

他にバールーン米本土横断事案への対策や

米本土防空強化施策の重要性を語る

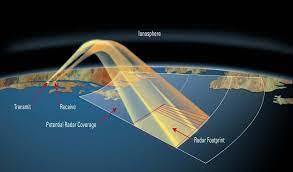

3月12日、2月に北米コマンド司令官(兼ねて北米航空宇宙防衛コマンドNORAD司令官)に就任したばかりのGregory M. Guillot空軍大将が下院軍事委員会で証言し、発言の流れや背景等の詳細は不明ながら「幸いにも中国軍機が米ADIZ(防空識別圏:Air Defense Identification Zone)への接近飛行を行ったことはないが、早ければ今年中にも飛来する可能性がある」、「航空機だけでなく中国の艦艇や潜水艦も米沿岸への接近能力を獲得しつつある」と語った模様で、米軍事メディアで話題となっています

3月12日、2月に北米コマンド司令官(兼ねて北米航空宇宙防衛コマンドNORAD司令官)に就任したばかりのGregory M. Guillot空軍大将が下院軍事委員会で証言し、発言の流れや背景等の詳細は不明ながら「幸いにも中国軍機が米ADIZ(防空識別圏:Air Defense Identification Zone)への接近飛行を行ったことはないが、早ければ今年中にも飛来する可能性がある」、「航空機だけでなく中国の艦艇や潜水艦も米沿岸への接近能力を獲得しつつある」と語った模様で、米軍事メディアで話題となっています

また同司令官は、少なくとも5回に渡り中国製バルーンの米本土侵入を許しながら見失う等の失態を犯し、2023年1月には米本土を横断された後に大西洋上で撃墜することになってしまった反省を踏まえた3つの対策を議会で説明し、更には弾道ミサイルや巡航ミサイルや中露が既に保有している対処困難な極超音速兵器からの米本土防衛の難しさと重要性を語り、必要な予算配分への理解を求めています

また同司令官は、少なくとも5回に渡り中国製バルーンの米本土侵入を許しながら見失う等の失態を犯し、2023年1月には米本土を横断された後に大西洋上で撃墜することになってしまった反省を踏まえた3つの対策を議会で説明し、更には弾道ミサイルや巡航ミサイルや中露が既に保有している対処困難な極超音速兵器からの米本土防衛の難しさと重要性を語り、必要な予算配分への理解を求めています

12日の同大将議会証言を報じる12日付米空軍協会web記事は、冒頭に引用したGuillot司令官の発言しか取り上げておらず、空中給油機を伴った長距離爆撃機の遠洋飛行を頻繁に行うようになってきた中国空軍が、どのようなルートでどのあたりの米国ADIZに接近することを想定しているのか不明ですが、北米コマンド司令官としての発言ですから、ハワイやグアムへの接近ではなく、ロシア爆撃機と同様にアラスカぐらいへの接近飛行は意識しているのかもしれません

ちなみに防空識別圏は、領土から12マイル程度の領空とは異なり、「その国に出入りする航空機の国籍や役割をそのエリア内に進入する航空機に関してしっかり識別し、怪しい航空機には戦闘機等を緊急発進して対応するぞ」と各国が宣言しているエリアであり、領土から数百㎞沖合に拡大した領域で、

ちなみに防空識別圏は、領土から12マイル程度の領空とは異なり、「その国に出入りする航空機の国籍や役割をそのエリア内に進入する航空機に関してしっかり識別し、怪しい航空機には戦闘機等を緊急発進して対応するぞ」と各国が宣言しているエリアであり、領土から数百㎞沖合に拡大した領域で、

例えばロシア軍機は米国の領空を侵犯することはありませんが、定期的に米国ADIZに進入し、Guillot司令官が指揮する北米防空司令部NORADの指令で米空軍戦闘機の対処対象になっており、2月だけでアラスカ周辺ADIZ内を3回もロシア軍機が飛行しています。本件についてはこれ以上の情報はなく、今後の中国軍機の米国ADIZ接近に注目したいと思います

以下では同司令官が語ったバルーン事案を受けた監視の強化対策3つと、米本土防衛のため議会の理解を求めた米本土防空監視強化策についてご紹介いたします

バルーン事案を受けた監視の強化対策3つ

●対空監視レーダーの感度調整→バルーンのようにレーダー反射面積が小さく、高高度を低速で移動する目標を見落としがちだったが、雲などを要対処目標と誤認識する可能性は増加するものの、レーダーの感知・探知基準を修正し、きめ細かな監視を行う

●対空監視レーダーの感度調整→バルーンのようにレーダー反射面積が小さく、高高度を低速で移動する目標を見落としがちだったが、雲などを要対処目標と誤認識する可能性は増加するものの、レーダーの感知・探知基準を修正し、きめ細かな監視を行う

●レーダー監視員は、雲やその他の自然現象を要対処目標として誤認識する可能性を踏まえた上で、怪しい探知目標の場合は注意深く追尾を継続して必要な措置を取るように徹底する

●電磁波情報など、他の米軍コマンドが保有する目標探知につながる情報を積極的に収集&共有し、米国ADIZに接近する前段階からの待ち受け態勢がとれるように、米軍全体で連携を密にする

航空機や巡航ミサイルや極超音速兵器対処

●見通し線以遠を監視するOTHR(over-the-horizon レーダー)やLRDR(Long-Range Discrimination Radar)の導入推進が「最優先事項」である

●見通し線以遠を監視するOTHR(over-the-horizon レーダー)やLRDR(Long-Range Discrimination Radar)の導入推進が「最優先事項」である

●まだ態勢を整える初期段階であるが、1月にはミサイル防衛庁が建設したLRDRがアラスカでほぼ完成し、また米軍とカナダ軍が協力して4つのOTHR建設を目指している。LRDRの一つはアラスカに設置される予定である

●上記計画を軌道に乗せることが北米コマンドの最優先課題であり、これにより弾道&巡航ミサイルより遥かに対処が困難な、低空を音速の5倍以上で機動を伴って飛翔する極超音速兵器への対処の基礎とすることにつながる

////////////////////////////////////////////

米本土を中国のバルーンが横断するのを5回も見逃し、最後の昨年1月事案では、しっかり大陸横断されてから安全な大西洋上で撃墜する判断に至っており、雲や鳥等との識別が難しい低速目標への対処が難しいのは理解できるにしても、訪米コマンドやNORADとして大失態であることは間違いありません。Guillot新司令官の前任者Glen D. VanHerck大将は、事実上の更迭&退役だと理解してよいのでしょう

米本土を中国のバルーンが横断するのを5回も見逃し、最後の昨年1月事案では、しっかり大陸横断されてから安全な大西洋上で撃墜する判断に至っており、雲や鳥等との識別が難しい低速目標への対処が難しいのは理解できるにしても、訪米コマンドやNORADとして大失態であることは間違いありません。Guillot新司令官の前任者Glen D. VanHerck大将は、事実上の更迭&退役だと理解してよいのでしょう

中国軍機の米国ADIZへの接近飛行がどのような形で行われるのか、興味津々で続報を待ちたいと思います

バルーン事案や米本土防空の関連記事

「米本土横断の中国気球は米商用ネット利用」→https://holylandtokyo.com/2024/01/10/5403/

「史上初:4コマンド参加の米本土防空演習」→https://holylandtokyo.com/2020/05/31/685/

「巡航ミサイルから米本土を守るため3つの提言」→https://holylandtokyo.com/2019/11/07/2969/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

他にバールーン米本土横断事案への対策や

米本土防空強化施策の重要性を語る

3月12日、2月に北米コマンド司令官(兼ねて北米航空宇宙防衛コマンドNORAD司令官)に就任したばかりのGregory M. Guillot空軍大将が下院軍事委員会で証言し、発言の流れや背景等の詳細は不明ながら「幸いにも中国軍機が米ADIZ(防空識別圏:Air Defense Identification Zone)への接近飛行を行ったことはないが、早ければ今年中にも飛来する可能性がある」、「航空機だけでなく中国の艦艇や潜水艦も米沿岸への接近能力を獲得しつつある」と語った模様で、米軍事メディアで話題となっています

3月12日、2月に北米コマンド司令官(兼ねて北米航空宇宙防衛コマンドNORAD司令官)に就任したばかりのGregory M. Guillot空軍大将が下院軍事委員会で証言し、発言の流れや背景等の詳細は不明ながら「幸いにも中国軍機が米ADIZ(防空識別圏:Air Defense Identification Zone)への接近飛行を行ったことはないが、早ければ今年中にも飛来する可能性がある」、「航空機だけでなく中国の艦艇や潜水艦も米沿岸への接近能力を獲得しつつある」と語った模様で、米軍事メディアで話題となっています また同司令官は、少なくとも5回に渡り中国製バルーンの米本土侵入を許しながら見失う等の失態を犯し、2023年1月には米本土を横断された後に大西洋上で撃墜することになってしまった反省を踏まえた3つの対策を議会で説明し、更には弾道ミサイルや巡航ミサイルや中露が既に保有している対処困難な極超音速兵器からの米本土防衛の難しさと重要性を語り、必要な予算配分への理解を求めています

また同司令官は、少なくとも5回に渡り中国製バルーンの米本土侵入を許しながら見失う等の失態を犯し、2023年1月には米本土を横断された後に大西洋上で撃墜することになってしまった反省を踏まえた3つの対策を議会で説明し、更には弾道ミサイルや巡航ミサイルや中露が既に保有している対処困難な極超音速兵器からの米本土防衛の難しさと重要性を語り、必要な予算配分への理解を求めています12日の同大将議会証言を報じる12日付米空軍協会web記事は、冒頭に引用したGuillot司令官の発言しか取り上げておらず、空中給油機を伴った長距離爆撃機の遠洋飛行を頻繁に行うようになってきた中国空軍が、どのようなルートでどのあたりの米国ADIZに接近することを想定しているのか不明ですが、北米コマンド司令官としての発言ですから、ハワイやグアムへの接近ではなく、ロシア爆撃機と同様にアラスカぐらいへの接近飛行は意識しているのかもしれません

ちなみに防空識別圏は、領土から12マイル程度の領空とは異なり、「その国に出入りする航空機の国籍や役割をそのエリア内に進入する航空機に関してしっかり識別し、怪しい航空機には戦闘機等を緊急発進して対応するぞ」と各国が宣言しているエリアであり、領土から数百㎞沖合に拡大した領域で、

ちなみに防空識別圏は、領土から12マイル程度の領空とは異なり、「その国に出入りする航空機の国籍や役割をそのエリア内に進入する航空機に関してしっかり識別し、怪しい航空機には戦闘機等を緊急発進して対応するぞ」と各国が宣言しているエリアであり、領土から数百㎞沖合に拡大した領域で、例えばロシア軍機は米国の領空を侵犯することはありませんが、定期的に米国ADIZに進入し、Guillot司令官が指揮する北米防空司令部NORADの指令で米空軍戦闘機の対処対象になっており、2月だけでアラスカ周辺ADIZ内を3回もロシア軍機が飛行しています。本件についてはこれ以上の情報はなく、今後の中国軍機の米国ADIZ接近に注目したいと思います

以下では同司令官が語ったバルーン事案を受けた監視の強化対策3つと、米本土防衛のため議会の理解を求めた米本土防空監視強化策についてご紹介いたします

バルーン事案を受けた監視の強化対策3つ

●対空監視レーダーの感度調整→バルーンのようにレーダー反射面積が小さく、高高度を低速で移動する目標を見落としがちだったが、雲などを要対処目標と誤認識する可能性は増加するものの、レーダーの感知・探知基準を修正し、きめ細かな監視を行う

●対空監視レーダーの感度調整→バルーンのようにレーダー反射面積が小さく、高高度を低速で移動する目標を見落としがちだったが、雲などを要対処目標と誤認識する可能性は増加するものの、レーダーの感知・探知基準を修正し、きめ細かな監視を行う●レーダー監視員は、雲やその他の自然現象を要対処目標として誤認識する可能性を踏まえた上で、怪しい探知目標の場合は注意深く追尾を継続して必要な措置を取るように徹底する

●電磁波情報など、他の米軍コマンドが保有する目標探知につながる情報を積極的に収集&共有し、米国ADIZに接近する前段階からの待ち受け態勢がとれるように、米軍全体で連携を密にする

航空機や巡航ミサイルや極超音速兵器対処

●見通し線以遠を監視するOTHR(over-the-horizon レーダー)やLRDR(Long-Range Discrimination Radar)の導入推進が「最優先事項」である

●見通し線以遠を監視するOTHR(over-the-horizon レーダー)やLRDR(Long-Range Discrimination Radar)の導入推進が「最優先事項」である●まだ態勢を整える初期段階であるが、1月にはミサイル防衛庁が建設したLRDRがアラスカでほぼ完成し、また米軍とカナダ軍が協力して4つのOTHR建設を目指している。LRDRの一つはアラスカに設置される予定である

●上記計画を軌道に乗せることが北米コマンドの最優先課題であり、これにより弾道&巡航ミサイルより遥かに対処が困難な、低空を音速の5倍以上で機動を伴って飛翔する極超音速兵器への対処の基礎とすることにつながる

////////////////////////////////////////////

米本土を中国のバルーンが横断するのを5回も見逃し、最後の昨年1月事案では、しっかり大陸横断されてから安全な大西洋上で撃墜する判断に至っており、雲や鳥等との識別が難しい低速目標への対処が難しいのは理解できるにしても、訪米コマンドやNORADとして大失態であることは間違いありません。Guillot新司令官の前任者Glen D. VanHerck大将は、事実上の更迭&退役だと理解してよいのでしょう

米本土を中国のバルーンが横断するのを5回も見逃し、最後の昨年1月事案では、しっかり大陸横断されてから安全な大西洋上で撃墜する判断に至っており、雲や鳥等との識別が難しい低速目標への対処が難しいのは理解できるにしても、訪米コマンドやNORADとして大失態であることは間違いありません。Guillot新司令官の前任者Glen D. VanHerck大将は、事実上の更迭&退役だと理解してよいのでしょう中国軍機の米国ADIZへの接近飛行がどのような形で行われるのか、興味津々で続報を待ちたいと思います

バルーン事案や米本土防空の関連記事

「米本土横断の中国気球は米商用ネット利用」→https://holylandtokyo.com/2024/01/10/5403/

「史上初:4コマンド参加の米本土防空演習」→https://holylandtokyo.com/2020/05/31/685/

「巡航ミサイルから米本土を守るため3つの提言」→https://holylandtokyo.com/2019/11/07/2969/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

米空軍が人手不足に退役者の限定期間再雇用 [米空軍]

1000名を元の階級で4年間限定

士官も下士官も。2017-21年以来の措置

募集重点職域は士官23職種、下士官11職種

2月7日付米空軍協会web記事は、webサイト上で入手した資料(米空軍に真偽を確認の後、米空軍が後追いで公式発表)を基に、米空軍が2月8日から2026年1月31日までの約4年間、募集難や退職者増が原因で生じている人手不足に対処するため、除隊者を元の階級で4年間限定で約1000名採用するVRRAD(Voluntary Retired Return to Active Duty Program)計画を開始すると報じています

2月7日付米空軍協会web記事は、webサイト上で入手した資料(米空軍に真偽を確認の後、米空軍が後追いで公式発表)を基に、米空軍が2月8日から2026年1月31日までの約4年間、募集難や退職者増が原因で生じている人手不足に対処するため、除隊者を元の階級で4年間限定で約1000名採用するVRRAD(Voluntary Retired Return to Active Duty Program)計画を開始すると報じています

米空軍は2023年度、募集目標を24年ぶりに達成できず、11%も目標を下回ったことを受けた「苦肉の策」ですが、記事によると末尾に示す士官23職種、下士官11職種を「重点募集職種」とし、以下の様な募集要項で2月8日から応募を受け付けるようです

米空軍は2023年度、募集目標を24年ぶりに達成できず、11%も目標を下回ったことを受けた「苦肉の策」ですが、記事によると末尾に示す士官23職種、下士官11職種を「重点募集職種」とし、以下の様な募集要項で2月8日から応募を受け付けるようです

●士官は除隊時に大尉から中佐、下士官は最上級軍曹(E-9)から二等軍曹(E-5)の経験者を、除隊時と同じ階級で採用

●採用する場合は、応募から4-6か月後に採用

●航空ボーナスや昇任の対象外。SkillBridgeや除隊後の民間への移行を支援するプログラムは対象外

●VRRAD応募者は、自主的に志願するか、戦闘準備態勢にある部隊に配属された場合にのみ、前線に展開する可能性があるが、その際は配属基地や任務が変更される可能性がある

2023年度の募集目標を達成できないと判明した際、米空軍省の人的戦力計画担当次官補のAlex Wagner氏は、「(2024年度の募集目標達見通しについては、米国全体の労働市場の状況から見て、)注意深く見守る必要があるが、楽観的に見ている」とコメントしていましたが、「募集難や退職者増」で現場に穴が開いており、「4年間限定」ながら応急措置が必要な状態とのことです。

2023年度の募集目標を達成できないと判明した際、米空軍省の人的戦力計画担当次官補のAlex Wagner氏は、「(2024年度の募集目標達見通しについては、米国全体の労働市場の状況から見て、)注意深く見守る必要があるが、楽観的に見ている」とコメントしていましたが、「募集難や退職者増」で現場に穴が開いており、「4年間限定」ながら応急措置が必要な状態とのことです。

VRRAD計画の開始に関し、米空軍司令部人事計画部長のCaroline Miller中将は、「同計画は、経験を有する退役者人材を正規兵として受け入れ歓迎することで、本格紛争に備えて準備に取り組む部隊に生じている「ギャップ」を埋めるための戦略的な戦力増強策(strategic enabler)である」と説明しています

//////////////////////////////////////////

記事は、VRRADに対する「初動における評判」が「低い:unimpressed」とし、原因は応募に対するボーナスや特典がないからだとしており、前途多難な模様です。下に示す「重点職域」は広範にわたっており、民間でも通用しそうな「職域」が並んでいることから、さもありなん・・・です

記事は、VRRADに対する「初動における評判」が「低い:unimpressed」とし、原因は応募に対するボーナスや特典がないからだとしており、前途多難な模様です。下に示す「重点職域」は広範にわたっており、民間でも通用しそうな「職域」が並んでいることから、さもありなん・・・です

下の過去記事でご紹介しているように、最近空軍は「募集対象年齢上限を39歳から42歳に引き上げ(5軍で最高齢)」、「下士官の勤務期間機会を2年延長」、「搭乗員への新ボーナス試行」等を行っていますが、「とりあえず何でもやってみよう」的な状態にあるようです。この状態は世界の軍隊で同様でしょうし、少子化の進む日本でも「対岸の火事」ではありません

士官の「重点募集職域」

• 11X – Pilot

• 12X – Combat Systems

• 13B – Air Battle Manager

• 13H – Aerospace Physiologist航空宇宙生理学者

• 13M – Airfield Operations

• 13N – Nuclear and Missile Operations

• 14X – Information Operations/Intelligence

• 15X – Operations Analysis and Weather

• 16X – Operations Support

• 17X – Cyber Operations

• 18X – Remotely Piloted Aircraft

• 19Z – Special Warfare

• 21X – Logistics

• 31P – Security Forces

• 32E – Civil Engineering

• 35P – Public Affairs

• 38F – Force Support Officer

• 61X – Scientific/Research

• 62X –Developmental Engineering

• 63X – Acquisition

• 64P – Contracting

• 65X – Finance

• 71S – Special Investigations

下士官の「重点募集職域」

• 1C171 – Air Traffic Control航空交通管制官

• 2G071 – Logistics Plans

• 2T377 – Fleet Management & Analysis

• 3F071 – Personnel

• 3P071 – Security Forces

• 4A271 – Biomedical Equipment生物医療機器

• 4E071 – Public Health

• 4N071 – Aerospace Medical Service航空宇宙医療サービス

• 4R071 – Diagnostic Imaging

• 7S071 – Special Investigations

• 8R000/8R200 – Recruiter

新兵募集難&離職者増への対応

「海軍が募集で高卒資格撤廃」→https://holylandtokyo.com/2024/02/07/5522/

「空軍が募集年齢上限を42歳に」→https://holylandtokyo.com/2023/10/31/5184/

「空軍が24年ぶりに募集10%未達へ」→https://holylandtokyo.com/2023/09/25/5035/

「入隊学力試験に電卓持ち込み可へ」→https://holylandtokyo.com/2023/08/29/4976/

「募集難に合法移民へ猛烈アプローチ」→https://holylandtokyo.com/2023/06/16/4743/

「兵士慰留に職種変更容易化へ」→https://holylandtokyo.com/2023/05/12/4608/

「米空軍が体脂肪基準緩和へ」→https://holylandtokyo.com/2023/04/07/4494/

「歩きスマホやポケットハンドOK」→https://holylandtokyo.com/2021/12/16/2519/

米空軍パイロット不足関連

「コロナ後の操縦者争奪戦に備え」→https://holylandtokyo.com/2021/10/17/2271/

「女性登用増に航空機設計基準変更」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-08-20

「ヘリ操縦者養成から固定翼削除試行」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-08-06

「米空軍がパイロット募集の身長基準を廃止」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-05-23

「Fly-only管理の募集中止」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-03-15

「5年連続養成目標数を未達成」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-02-19

「採用の身長基準を緩和」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-11-18

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

士官も下士官も。2017-21年以来の措置

募集重点職域は士官23職種、下士官11職種

2月7日付米空軍協会web記事は、webサイト上で入手した資料(米空軍に真偽を確認の後、米空軍が後追いで公式発表)を基に、米空軍が2月8日から2026年1月31日までの約4年間、募集難や退職者増が原因で生じている人手不足に対処するため、除隊者を元の階級で4年間限定で約1000名採用するVRRAD(Voluntary Retired Return to Active Duty Program)計画を開始すると報じています

2月7日付米空軍協会web記事は、webサイト上で入手した資料(米空軍に真偽を確認の後、米空軍が後追いで公式発表)を基に、米空軍が2月8日から2026年1月31日までの約4年間、募集難や退職者増が原因で生じている人手不足に対処するため、除隊者を元の階級で4年間限定で約1000名採用するVRRAD(Voluntary Retired Return to Active Duty Program)計画を開始すると報じています 米空軍は2023年度、募集目標を24年ぶりに達成できず、11%も目標を下回ったことを受けた「苦肉の策」ですが、記事によると末尾に示す士官23職種、下士官11職種を「重点募集職種」とし、以下の様な募集要項で2月8日から応募を受け付けるようです

米空軍は2023年度、募集目標を24年ぶりに達成できず、11%も目標を下回ったことを受けた「苦肉の策」ですが、記事によると末尾に示す士官23職種、下士官11職種を「重点募集職種」とし、以下の様な募集要項で2月8日から応募を受け付けるようです●士官は除隊時に大尉から中佐、下士官は最上級軍曹(E-9)から二等軍曹(E-5)の経験者を、除隊時と同じ階級で採用

●採用する場合は、応募から4-6か月後に採用

●航空ボーナスや昇任の対象外。SkillBridgeや除隊後の民間への移行を支援するプログラムは対象外

●VRRAD応募者は、自主的に志願するか、戦闘準備態勢にある部隊に配属された場合にのみ、前線に展開する可能性があるが、その際は配属基地や任務が変更される可能性がある

2023年度の募集目標を達成できないと判明した際、米空軍省の人的戦力計画担当次官補のAlex Wagner氏は、「(2024年度の募集目標達見通しについては、米国全体の労働市場の状況から見て、)注意深く見守る必要があるが、楽観的に見ている」とコメントしていましたが、「募集難や退職者増」で現場に穴が開いており、「4年間限定」ながら応急措置が必要な状態とのことです。

2023年度の募集目標を達成できないと判明した際、米空軍省の人的戦力計画担当次官補のAlex Wagner氏は、「(2024年度の募集目標達見通しについては、米国全体の労働市場の状況から見て、)注意深く見守る必要があるが、楽観的に見ている」とコメントしていましたが、「募集難や退職者増」で現場に穴が開いており、「4年間限定」ながら応急措置が必要な状態とのことです。VRRAD計画の開始に関し、米空軍司令部人事計画部長のCaroline Miller中将は、「同計画は、経験を有する退役者人材を正規兵として受け入れ歓迎することで、本格紛争に備えて準備に取り組む部隊に生じている「ギャップ」を埋めるための戦略的な戦力増強策(strategic enabler)である」と説明しています

//////////////////////////////////////////

記事は、VRRADに対する「初動における評判」が「低い:unimpressed」とし、原因は応募に対するボーナスや特典がないからだとしており、前途多難な模様です。下に示す「重点職域」は広範にわたっており、民間でも通用しそうな「職域」が並んでいることから、さもありなん・・・です

記事は、VRRADに対する「初動における評判」が「低い:unimpressed」とし、原因は応募に対するボーナスや特典がないからだとしており、前途多難な模様です。下に示す「重点職域」は広範にわたっており、民間でも通用しそうな「職域」が並んでいることから、さもありなん・・・です下の過去記事でご紹介しているように、最近空軍は「募集対象年齢上限を39歳から42歳に引き上げ(5軍で最高齢)」、「下士官の勤務期間機会を2年延長」、「搭乗員への新ボーナス試行」等を行っていますが、「とりあえず何でもやってみよう」的な状態にあるようです。この状態は世界の軍隊で同様でしょうし、少子化の進む日本でも「対岸の火事」ではありません

士官の「重点募集職域」

• 11X – Pilot

• 12X – Combat Systems

• 13B – Air Battle Manager

• 13H – Aerospace Physiologist航空宇宙生理学者

• 13M – Airfield Operations

• 13N – Nuclear and Missile Operations

• 14X – Information Operations/Intelligence

• 15X – Operations Analysis and Weather

• 16X – Operations Support

• 17X – Cyber Operations

• 18X – Remotely Piloted Aircraft

• 19Z – Special Warfare

• 21X – Logistics

• 31P – Security Forces

• 32E – Civil Engineering

• 35P – Public Affairs

• 38F – Force Support Officer

• 61X – Scientific/Research

• 62X –Developmental Engineering

• 63X – Acquisition

• 64P – Contracting

• 65X – Finance

• 71S – Special Investigations

下士官の「重点募集職域」

• 1C171 – Air Traffic Control航空交通管制官

• 2G071 – Logistics Plans

• 2T377 – Fleet Management & Analysis

• 3F071 – Personnel

• 3P071 – Security Forces

• 4A271 – Biomedical Equipment生物医療機器

• 4E071 – Public Health

• 4N071 – Aerospace Medical Service航空宇宙医療サービス

• 4R071 – Diagnostic Imaging

• 7S071 – Special Investigations

• 8R000/8R200 – Recruiter

新兵募集難&離職者増への対応

「海軍が募集で高卒資格撤廃」→https://holylandtokyo.com/2024/02/07/5522/

「空軍が募集年齢上限を42歳に」→https://holylandtokyo.com/2023/10/31/5184/

「空軍が24年ぶりに募集10%未達へ」→https://holylandtokyo.com/2023/09/25/5035/

「入隊学力試験に電卓持ち込み可へ」→https://holylandtokyo.com/2023/08/29/4976/

「募集難に合法移民へ猛烈アプローチ」→https://holylandtokyo.com/2023/06/16/4743/

「兵士慰留に職種変更容易化へ」→https://holylandtokyo.com/2023/05/12/4608/

「米空軍が体脂肪基準緩和へ」→https://holylandtokyo.com/2023/04/07/4494/

「歩きスマホやポケットハンドOK」→https://holylandtokyo.com/2021/12/16/2519/

米空軍パイロット不足関連

「コロナ後の操縦者争奪戦に備え」→https://holylandtokyo.com/2021/10/17/2271/

「女性登用増に航空機設計基準変更」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-08-20

「ヘリ操縦者養成から固定翼削除試行」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-08-06

「米空軍がパイロット募集の身長基準を廃止」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-05-23

「Fly-only管理の募集中止」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-03-15

「5年連続養成目標数を未達成」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-02-19

「採用の身長基準を緩和」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-11-18

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

米国で出始めた「中国を過剰評価するな」論 [安全保障全般]

25年以上中国研究に従事するハーバードの研究者寄稿

過剰な評価や脅威論が流布する中、全体をよく俯瞰すべきと

アクセス数稼ぎのメディア情報に惑わされるな

3月5日付 Defense-Oneが、「The Conversation」に寄稿されたハーバード大ケネディースクールのベテラン中国研究者の論考を掲載し、中国の経済力や影響力や軍事力などが過剰に評価され米国民や政策担当者に影響を与えている現状を危惧し、不動産バブル崩壊に端を発する経済崩壊で岐路に立っている中国との関係を考えるにあたり、中国の国力を多様な側面から冷静に再評価すべきではないか との意見を取り上げています

3月5日付 Defense-Oneが、「The Conversation」に寄稿されたハーバード大ケネディースクールのベテラン中国研究者の論考を掲載し、中国の経済力や影響力や軍事力などが過剰に評価され米国民や政策担当者に影響を与えている現状を危惧し、不動産バブル崩壊に端を発する経済崩壊で岐路に立っている中国との関係を考えるにあたり、中国の国力を多様な側面から冷静に再評価すべきではないか との意見を取り上げています

論考の筆者は「executive director of the Mossavar-Rahmani Center for Business and Government at the Harvard Kennedy School」との肩書の Dan Murphy 氏で、25年以上にわたり大学やシンクタンクで中国研究に従事し、その間、国務省や多くの研究機関による中国研究や政策提言プロジェクトのほか、巧みな中国語を操り中国との学際的交流事業の企画運営も担ってきた「その道」のプロで、現在も「National Committee on U.S.-China Relations」メンバーとして米国の対中国政策に関与している研究者です

筆者は長年中国と向き合ってきた経験から、1966年から 10年間も続いた文化大革命などの自殺的な混乱期を経つつも、1949年の中華人民共和国誕生から僅か75年でここまで飛躍的発展を遂げた中国の力は評価されるべきで、様々な教訓を世界中の国に提示しているが、中国の直面している課題は単に今表面化している不動産バブル崩壊だけにとどまらず極めて根深いものがあり、きちんと冷静に評価しないと米国の対中国政策判断を誤ると、言葉を選んだ慎重な表現ながら、強く訴える内容となっています

筆者は長年中国と向き合ってきた経験から、1966年から 10年間も続いた文化大革命などの自殺的な混乱期を経つつも、1949年の中華人民共和国誕生から僅か75年でここまで飛躍的発展を遂げた中国の力は評価されるべきで、様々な教訓を世界中の国に提示しているが、中国の直面している課題は単に今表面化している不動産バブル崩壊だけにとどまらず極めて根深いものがあり、きちんと冷静に評価しないと米国の対中国政策判断を誤ると、言葉を選んだ慎重な表現ながら、強く訴える内容となっています

まんぐーすは、今後このような「中国見直し論」が世界で盛んになると考えていますが、一方でこの「見直し論」に関し、現在の日本のメディアや研究者の動きは世界で最も鈍重になろうと予期していますので、微力ながら早めに日本で「種まき」させていただきます。いつものように「つまみ食い」紹介となりますが

Dan Murphy 氏の論考概要の概要

●米国の世論調査で「最も脅威を感じる国は?」と問うと、どの調査でも約5割の国民が中国と答え、ロシアが次いで17%程度で続く状態が現在の米国民の感覚だが、正確性に疑問符が付くと言われながらもGDP世界2位で、10年以上に渡り毎年10%程度の軍事費増強を続け、他国に比し圧倒的な数の理系大学卒業生を毎年排出し、猛烈なペースで各種インフラ整備を進める中国の「Eye Catching」な側面だけを見ていては、中国の真の姿は見えてこず、適切な外交政策には結びつかない

●米国の世論調査で「最も脅威を感じる国は?」と問うと、どの調査でも約5割の国民が中国と答え、ロシアが次いで17%程度で続く状態が現在の米国民の感覚だが、正確性に疑問符が付くと言われながらもGDP世界2位で、10年以上に渡り毎年10%程度の軍事費増強を続け、他国に比し圧倒的な数の理系大学卒業生を毎年排出し、猛烈なペースで各種インフラ整備を進める中国の「Eye Catching」な側面だけを見ていては、中国の真の姿は見えてこず、適切な外交政策には結びつかない

●このような中国脅威論を米国民が信じる背景には、中国共産党による中国をよく見せるキャンペーンの大規模展開があるが、結果として米国民の1/3が中国経済は米国と同レベルと思い込み、米国以上と思い込んでいる者が1/3にも達する有様である。実際には中国人一人当たりのGDPは米国の1/6程度に過ぎないのにである。同時に米国メディアが盛んに発信する「米国の悲観的な側面」が脳裏に焼き付いている米国民に、「中国恐ろし」感が入り込みやすい面もある

●このような「中国脅威感」は、2024年明けから顕在化している「中国不動産バブル崩壊」に端を発する中国経済崩壊の兆しによって変化し始めたとはいえ、まだまだ中国に関して過剰評価されている部分は多い

●このような「中国脅威感」は、2024年明けから顕在化している「中国不動産バブル崩壊」に端を発する中国経済崩壊の兆しによって変化し始めたとはいえ、まだまだ中国に関して過剰評価されている部分は多い

●中国は軍事力強化を背景とした力の外交だけでなく、資金力も背景にソフトパワーによる外交関係強化にも取り組んできたが、結果として関係が構築できているのは北朝鮮、パキスタン、カンボジア、ロシアぐらいであり、その関係も米国と日韓豪とのそれと比較すると、決して強固とは言い難いレベルにあると見ることができる

●他国は中国によるウイグル自治区での人権弾圧や、少数民族に対する漢民族への同化政策の過酷さを、様々な媒体やSNSを通じて知っており、同時に共産党政権によるそれら情報に関するネット上での厳しい監視の目と恐ろしいまでの取り締まりの厳しさを知り、安易に中国との関係強化を進める気に成れない状況となっている

●中国国内に目を転じれば、「腐敗撲滅」や「共同富裕」のスローガンの下、IT事業で成功した起業家を拘束したり、軍指導層を腐敗を理由に根こそぎ粛清して軍機能がマヒするまで徹底的に行うなど、あまりの過激さに国民の意欲をそぐレベルになっている

●中国国内に目を転じれば、「腐敗撲滅」や「共同富裕」のスローガンの下、IT事業で成功した起業家を拘束したり、軍指導層を腐敗を理由に根こそぎ粛清して軍機能がマヒするまで徹底的に行うなど、あまりの過激さに国民の意欲をそぐレベルになっている

●またコロナ対策においては、西側企業の中国撤退を加速させた「ゼロコロナ政策」や、効果の高い外国製ワクチンを導入せず、効果に疑問のある中国製ワクチン使用に固執する等、国民の生命より共産党のメンツを重視する政府の姿勢は、多くの中国国民の目に明らかになりつつある

●その結果として、中国国民は自国や自国の将来に悲観的な見通ししか持てず、年間の出生者数が2016年の1800万人から、2023年には900万人にまで激減する等の形で顕在化している。

●その結果として、中国国民は自国や自国の将来に悲観的な見通ししか持てず、年間の出生者数が2016年の1800万人から、2023年には900万人にまで激減する等の形で顕在化している。

●また富裕層や有力者が、あらゆる手段を使って資産を「闇ルート」で海外に持ち出す動きが加速し、私のような外国人研究者の耳にも日常的な話として伝わってくる事態となっている

●中国が1949年の建国から僅か75年でここまで発展し、国際的影響力を高めた点は否定できない事実であるが、上記のような極めて大きな外交と国内問題を抱えている現状も中国の姿として正しく理解しつつ、中国の今後の展開を見る上では、「人種的偏見」や「ナショナリズム」や「排外主義」といった偏った見方から距離を置いた冷静な視点や判断が求められる

//////////////////////////////////////

Dan Murphy 氏の論考には「婉曲的」な表現が多いため、上記の「つまみ食い」紹介には、まんぐーすの独断で言葉や説明的表現を追加していることをご承知おきください。

Dan Murphy 氏の論考には「婉曲的」な表現が多いため、上記の「つまみ食い」紹介には、まんぐーすの独断で言葉や説明的表現を追加していることをご承知おきください。

あくまでDan Murphy 氏の意見は、今後様々な形で世界で論じられるであろう「中国再考」論の一つであり、もっと重要な論点があるのかもしれませんし、天文学的金額の「不良債権」のみで十分に国家としての存続が難しいのかもしれませんが、日本では中国の影響を受けた歪んだ論者が多いことから、議論の芽が当面出ない可能性もあることから、今回は「種まき」のつもりでご紹介させていただきました

防衛研究所の「異様な」対中国姿勢がわかる公刊物

「台湾への非接触型「情報化戦争」」→https://holylandtokyo.com/2024/01/05/5398/

「中国の影響工作/概要解説」→https://holylandtokyo.com/2023/12/21/5362/

「異様な中国安全保障レポート2024」→https://holylandtokyo.com/2023/11/28/5299/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

過剰な評価や脅威論が流布する中、全体をよく俯瞰すべきと

アクセス数稼ぎのメディア情報に惑わされるな

3月5日付 Defense-Oneが、「The Conversation」に寄稿されたハーバード大ケネディースクールのベテラン中国研究者の論考を掲載し、中国の経済力や影響力や軍事力などが過剰に評価され米国民や政策担当者に影響を与えている現状を危惧し、不動産バブル崩壊に端を発する経済崩壊で岐路に立っている中国との関係を考えるにあたり、中国の国力を多様な側面から冷静に再評価すべきではないか との意見を取り上げています

3月5日付 Defense-Oneが、「The Conversation」に寄稿されたハーバード大ケネディースクールのベテラン中国研究者の論考を掲載し、中国の経済力や影響力や軍事力などが過剰に評価され米国民や政策担当者に影響を与えている現状を危惧し、不動産バブル崩壊に端を発する経済崩壊で岐路に立っている中国との関係を考えるにあたり、中国の国力を多様な側面から冷静に再評価すべきではないか との意見を取り上げています 論考の筆者は「executive director of the Mossavar-Rahmani Center for Business and Government at the Harvard Kennedy School」との肩書の Dan Murphy 氏で、25年以上にわたり大学やシンクタンクで中国研究に従事し、その間、国務省や多くの研究機関による中国研究や政策提言プロジェクトのほか、巧みな中国語を操り中国との学際的交流事業の企画運営も担ってきた「その道」のプロで、現在も「National Committee on U.S.-China Relations」メンバーとして米国の対中国政策に関与している研究者です

筆者は長年中国と向き合ってきた経験から、1966年から 10年間も続いた文化大革命などの自殺的な混乱期を経つつも、1949年の中華人民共和国誕生から僅か75年でここまで飛躍的発展を遂げた中国の力は評価されるべきで、様々な教訓を世界中の国に提示しているが、中国の直面している課題は単に今表面化している不動産バブル崩壊だけにとどまらず極めて根深いものがあり、きちんと冷静に評価しないと米国の対中国政策判断を誤ると、言葉を選んだ慎重な表現ながら、強く訴える内容となっています

筆者は長年中国と向き合ってきた経験から、1966年から 10年間も続いた文化大革命などの自殺的な混乱期を経つつも、1949年の中華人民共和国誕生から僅か75年でここまで飛躍的発展を遂げた中国の力は評価されるべきで、様々な教訓を世界中の国に提示しているが、中国の直面している課題は単に今表面化している不動産バブル崩壊だけにとどまらず極めて根深いものがあり、きちんと冷静に評価しないと米国の対中国政策判断を誤ると、言葉を選んだ慎重な表現ながら、強く訴える内容となっていますまんぐーすは、今後このような「中国見直し論」が世界で盛んになると考えていますが、一方でこの「見直し論」に関し、現在の日本のメディアや研究者の動きは世界で最も鈍重になろうと予期していますので、微力ながら早めに日本で「種まき」させていただきます。いつものように「つまみ食い」紹介となりますが

Dan Murphy 氏の論考概要の概要

●米国の世論調査で「最も脅威を感じる国は?」と問うと、どの調査でも約5割の国民が中国と答え、ロシアが次いで17%程度で続く状態が現在の米国民の感覚だが、正確性に疑問符が付くと言われながらもGDP世界2位で、10年以上に渡り毎年10%程度の軍事費増強を続け、他国に比し圧倒的な数の理系大学卒業生を毎年排出し、猛烈なペースで各種インフラ整備を進める中国の「Eye Catching」な側面だけを見ていては、中国の真の姿は見えてこず、適切な外交政策には結びつかない

●米国の世論調査で「最も脅威を感じる国は?」と問うと、どの調査でも約5割の国民が中国と答え、ロシアが次いで17%程度で続く状態が現在の米国民の感覚だが、正確性に疑問符が付くと言われながらもGDP世界2位で、10年以上に渡り毎年10%程度の軍事費増強を続け、他国に比し圧倒的な数の理系大学卒業生を毎年排出し、猛烈なペースで各種インフラ整備を進める中国の「Eye Catching」な側面だけを見ていては、中国の真の姿は見えてこず、適切な外交政策には結びつかない●このような中国脅威論を米国民が信じる背景には、中国共産党による中国をよく見せるキャンペーンの大規模展開があるが、結果として米国民の1/3が中国経済は米国と同レベルと思い込み、米国以上と思い込んでいる者が1/3にも達する有様である。実際には中国人一人当たりのGDPは米国の1/6程度に過ぎないのにである。同時に米国メディアが盛んに発信する「米国の悲観的な側面」が脳裏に焼き付いている米国民に、「中国恐ろし」感が入り込みやすい面もある

●このような「中国脅威感」は、2024年明けから顕在化している「中国不動産バブル崩壊」に端を発する中国経済崩壊の兆しによって変化し始めたとはいえ、まだまだ中国に関して過剰評価されている部分は多い

●このような「中国脅威感」は、2024年明けから顕在化している「中国不動産バブル崩壊」に端を発する中国経済崩壊の兆しによって変化し始めたとはいえ、まだまだ中国に関して過剰評価されている部分は多い●中国は軍事力強化を背景とした力の外交だけでなく、資金力も背景にソフトパワーによる外交関係強化にも取り組んできたが、結果として関係が構築できているのは北朝鮮、パキスタン、カンボジア、ロシアぐらいであり、その関係も米国と日韓豪とのそれと比較すると、決して強固とは言い難いレベルにあると見ることができる

●他国は中国によるウイグル自治区での人権弾圧や、少数民族に対する漢民族への同化政策の過酷さを、様々な媒体やSNSを通じて知っており、同時に共産党政権によるそれら情報に関するネット上での厳しい監視の目と恐ろしいまでの取り締まりの厳しさを知り、安易に中国との関係強化を進める気に成れない状況となっている

●中国国内に目を転じれば、「腐敗撲滅」や「共同富裕」のスローガンの下、IT事業で成功した起業家を拘束したり、軍指導層を腐敗を理由に根こそぎ粛清して軍機能がマヒするまで徹底的に行うなど、あまりの過激さに国民の意欲をそぐレベルになっている

●中国国内に目を転じれば、「腐敗撲滅」や「共同富裕」のスローガンの下、IT事業で成功した起業家を拘束したり、軍指導層を腐敗を理由に根こそぎ粛清して軍機能がマヒするまで徹底的に行うなど、あまりの過激さに国民の意欲をそぐレベルになっている●またコロナ対策においては、西側企業の中国撤退を加速させた「ゼロコロナ政策」や、効果の高い外国製ワクチンを導入せず、効果に疑問のある中国製ワクチン使用に固執する等、国民の生命より共産党のメンツを重視する政府の姿勢は、多くの中国国民の目に明らかになりつつある

●その結果として、中国国民は自国や自国の将来に悲観的な見通ししか持てず、年間の出生者数が2016年の1800万人から、2023年には900万人にまで激減する等の形で顕在化している。

●その結果として、中国国民は自国や自国の将来に悲観的な見通ししか持てず、年間の出生者数が2016年の1800万人から、2023年には900万人にまで激減する等の形で顕在化している。●また富裕層や有力者が、あらゆる手段を使って資産を「闇ルート」で海外に持ち出す動きが加速し、私のような外国人研究者の耳にも日常的な話として伝わってくる事態となっている

●中国が1949年の建国から僅か75年でここまで発展し、国際的影響力を高めた点は否定できない事実であるが、上記のような極めて大きな外交と国内問題を抱えている現状も中国の姿として正しく理解しつつ、中国の今後の展開を見る上では、「人種的偏見」や「ナショナリズム」や「排外主義」といった偏った見方から距離を置いた冷静な視点や判断が求められる

//////////////////////////////////////

Dan Murphy 氏の論考には「婉曲的」な表現が多いため、上記の「つまみ食い」紹介には、まんぐーすの独断で言葉や説明的表現を追加していることをご承知おきください。

Dan Murphy 氏の論考には「婉曲的」な表現が多いため、上記の「つまみ食い」紹介には、まんぐーすの独断で言葉や説明的表現を追加していることをご承知おきください。あくまでDan Murphy 氏の意見は、今後様々な形で世界で論じられるであろう「中国再考」論の一つであり、もっと重要な論点があるのかもしれませんし、天文学的金額の「不良債権」のみで十分に国家としての存続が難しいのかもしれませんが、日本では中国の影響を受けた歪んだ論者が多いことから、議論の芽が当面出ない可能性もあることから、今回は「種まき」のつもりでご紹介させていただきました

防衛研究所の「異様な」対中国姿勢がわかる公刊物

「台湾への非接触型「情報化戦争」」→https://holylandtokyo.com/2024/01/05/5398/

「中国の影響工作/概要解説」→https://holylandtokyo.com/2023/12/21/5362/

「異様な中国安全保障レポート2024」→https://holylandtokyo.com/2023/11/28/5299/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/