Goldwater-Nichols法改正の動き加速へ [カーター国防長官]

4日、カーター国防長官は、米国防省や米軍の機構や役割を定めた1986年制定の通称「Goldwater-Nichols法」の改正案を、数週間で段階的に明らかにすると語りました。

4日、カーター国防長官は、米国防省や米軍の機構や役割を定めた1986年制定の通称「Goldwater-Nichols法」の改正案を、数週間で段階的に明らかにすると語りました。「Goldwater-Nichols法」は、各軍種が別々にそれぞれ大統領に直結して勢力争いをしていた形を整理し、国防長官や統合参謀本部議長、各軍種長官やメジャーコマンドの指揮系統や役割等々を定め、統合運用の推進や各種業務の一元管理を推進した評価の高い「議員主導の法律」ですが、さすがに30年が経過して見直しが必要になってきているようです

本件に関しては米議会も問題意識を持って見直し検討を行っており、米国防省としては先手を打って改正を主導的に進めたい意向があるようです

本日はカーター長官の発言だけでなく、有力議員や専門家の同法改革に関する意見も併せて、4日付Defense-News記事でご紹介します

4日カーター国防長官は

●数週間後に「Goldwater-Nichols法」の改正案を明らかにすると語った。そして、「全てを同時に発表するわけではなく、検討が終了したものから明らかにして進めていく」、「発表は段階的に少しづつ(will be released piecemeal)になろう」「議会に法律改正をお願いするものもあるし、法改正が不要なものもあるだろう」と表現した

●数週間後に「Goldwater-Nichols法」の改正案を明らかにすると語った。そして、「全てを同時に発表するわけではなく、検討が終了したものから明らかにして進めていく」、「発表は段階的に少しづつ(will be released piecemeal)になろう」「議会に法律改正をお願いするものもあるし、法改正が不要なものもあるだろう」と表現した●更に、細部には言及しなかったが、30年間で最も大きく変化したものの典型的な例としてサイバードメインの出現に触れ、国防省のサイバー能力に関する改正が含まれることを示唆した。

●また「調達業務の仕組みに関しては、例えば、各軍種がより調達業務に関与する方式を私は強く支持する(strongly in favor of that)」と述べた。

上院&下院軍事委員長は

●Thornberry下院軍事委員長は「オバマ政権を含む共通認識として、米国防省がtoo top-heavy状態だと感じている」、「(国防長官府や統合参謀本部)をどのように削減していくかの具体的案は現時点でないが、昨年も少しは前進し、より前線に資源を投入することが出来た」と述べている

●Thornberry下院軍事委員長は「オバマ政権を含む共通認識として、米国防省がtoo top-heavy状態だと感じている」、「(国防長官府や統合参謀本部)をどのように削減していくかの具体的案は現時点でないが、昨年も少しは前進し、より前線に資源を投入することが出来た」と述べている●マケイン上院軍事委員長も本問題意識を共有しており、同法が意図せず結果的に、各部署の責任転嫁や時代遅れの官僚仕事を生んでいると見ており、急速に変化する中国やロシアやイランや北朝鮮や過激派の動きに追随できていないと指摘している

●Thornberry軍事委員長はF-35の開発遅延と予算超過問題を教訓に調達改革を訴えており、官僚制の悪弊を打破することを究極の目的に法改正を検討しており、こちらも数週間以内に発表する意向である

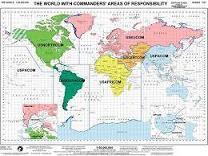

●Thornberry軍事委員長はF-35の開発遅延と予算超過問題を教訓に調達改革を訴えており、官僚制の悪弊を打破することを究極の目的に法改正を検討しており、こちらも数週間以内に発表する意向である●マケイン上院軍事委員長は更に、地域コマンドにも問題意識を持っており、アフリカコマンド司令部(現在はドイツに所在)の移転問題や、南北アメリカコマンドの統合問題を指摘した

同法制に関与した専門家は

●同法が制定された当時の上院軍事委員会スタッフである退役海兵隊少将のArnold Punaro氏は、偏狭な組織利益誘導を図る各軍種に対抗する権限を国防長官府に与え、シビリアンコントロールを確実に知ることが同法の狙いだったと述べ、

●更に統合参謀本部議長に大統領への軍事的助言に関するより強い任務を与え、大統領から地域コマンド司令官への指揮の流れを整えたと説明した

●更に統合参謀本部議長に大統領への軍事的助言に関するより強い任務を与え、大統領から地域コマンド司令官への指揮の流れを整えたと説明した●Punaro氏は同法改正に関する軍事委員会で、膨れあがる国防長官府や統合参謀本部スタッフを削減して部隊に充当したり、統合参謀本部議長と副議長の任期を4年に延長し、その独立性と業務継続性を強化すべきと主張した。また、調達業務を各軍種に(国防長官府等から)移管するよう提案した。

●なお、装備の要求、予算編成、調達に関しては、各軍種の長官がどのような権限の移管を望むかを、3月中に議会に報告することになっている

///////////////////////////////////////////////////////////

1986年に「Goldwater-Nichols法」が議論された当時は、議会と国防省が真っ向対決の様相だったようですが、少なくともカーター国防長官やダンフォード議長は「open-mind」で同法改革の動きに対応していると記事は報じています

特に、装備品調達に関する各軍種の役割や権限強化(国防長官府の役割・権限削減)を、国防長官が強く支持している点が注目されます。これはカーター長官が副長官や調達担当国防次官の経験から、国防省の調達問題を熟知しているからだと思います

特に、装備品調達に関する各軍種の役割や権限強化(国防長官府の役割・権限削減)を、国防長官が強く支持している点が注目されます。これはカーター長官が副長官や調達担当国防次官の経験から、国防省の調達問題を熟知しているからだと思います大統領選挙の年に、この検討がどの程度進むのか不明ですが、にぎやかな春になりそうです

関連の記事

「国防長官が同法改正に言及」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-02-03

「統合参謀本部の削減検討」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-12-16

地域コマンドの再編に関する記事

「地域コマンド改革私案」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-07-24

「情報筋:コマンド再編案」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2013-08-12

コメント 0