米軍のアジア太平洋協力強化を担当次官補が語る [米国防省高官]

「日本が更に安保貢献できるように」と意味深に

更なる自衛隊基地共用化や統合司令部設置に期待

2月10日、米国防省のMara Karlin戦略計画担当次官補がBrookingsで講演し、国家防衛戦略に基づく今後のアジア太平洋諸国との協力強化について語り、特に日本との協力強化や日本の貢献拡大に強い期待感を示しました

2月10日、米国防省のMara Karlin戦略計画担当次官補がBrookingsで講演し、国家防衛戦略に基づく今後のアジア太平洋諸国との協力強化について語り、特に日本との協力強化や日本の貢献拡大に強い期待感を示しました

同次官補は豪州や韓国やフィリピンとの協力強化メニューについてももちろん語っていますが、日本政府による防衛3文書改訂のインパクトとその実現への期待は相当に高い模様で、講演の様子を報じる10日付米空軍協会web記事は、冒頭から日本関連部分を大きく取り上げています

講演はアジア太平洋関連事項を中心に進められ、もちろんウクライナ関連を中心とした対ロシアについても言及していますが、なんとなく講演後半の付けたしのような印象となっており、本日はアジア太平洋関連部分だけをご紹介いたします

日本との関係強化

●嘉手納基地配備のF-15Cの交代として、第5世代機を含む先進機ローテーション派遣を行っている。また海上自衛隊鹿屋基地にMQ-9無人偵察攻撃機の運用拠点を開設して情勢認識能力を強化し、1月には海兵隊沿岸戦闘旅団MLRの沖縄配備について政府間合意が成立した

●嘉手納基地配備のF-15Cの交代として、第5世代機を含む先進機ローテーション派遣を行っている。また海上自衛隊鹿屋基地にMQ-9無人偵察攻撃機の運用拠点を開設して情勢認識能力を強化し、1月には海兵隊沿岸戦闘旅団MLRの沖縄配備について政府間合意が成立した

●このような協力強化の動きは、当該地域における、より最新で機動性を持つ全分野にわたる攻撃力強化要請に対応するものであり、最近日本が改定した自衛隊への投資の根本的増強などを含む防衛戦略と一致するものである(really sings nicely with Japan’s updated defense strategy)

●更に、米陸軍海洋機動力を向上させる水上艇導入や、日本の地域安全保障への貢献をよりアクティブにするための役割分担の見直しも日本との間で進める

●更に、米陸軍海洋機動力を向上させる水上艇導入や、日本の地域安全保障への貢献をよりアクティブにするための役割分担の見直しも日本との間で進める

●また、日本が(2024年以降に市ヶ谷に)設置を決めた統合司令部と指揮統制協力の強化や相互運用性向上に取り組むとともに、自衛隊等との施設共用(sharing facilities in Japan)拡大や訓練演習の増加についても、南西諸島方面を含めて検討を進める

豪州や英国との協力強化

●AUKUSについては、通常兵器搭載の原子力潜水艦提供に焦点が当たりがちだが、ブリンケン国務長官が12月に豪英と協議した最新技術提供も重要な分野であり、ここには水中ISR能力強化のため米英豪が自立型無人システム開発に協力することや、演習で最新技術試験を行うこと、更に極超音速兵器や無人システム開発協力等々が含まれている

●AUKUSについては、通常兵器搭載の原子力潜水艦提供に焦点が当たりがちだが、ブリンケン国務長官が12月に豪英と協議した最新技術提供も重要な分野であり、ここには水中ISR能力強化のため米英豪が自立型無人システム開発に協力することや、演習で最新技術試験を行うこと、更に極超音速兵器や無人システム開発協力等々が含まれている

韓国とは

●米空軍爆撃機や戦闘機のローテーション派遣の強化を計画しており、韓国との共同演習などにより多くの爆撃機や戦闘機を含める計画をしている

フィリピン新政権とも

●最近発表された米比間の「Enhanced Defense Cooperation Agreement」において、追加でフィリピン軍の4つの基地への米軍アクセスが合意された。これにより米比軍間の相互運用性向上のための演習訓練がより充実出来、人道支援や被害復旧訓練と合わせての訓練も通じ統合程度の強化を推進可能になる。

●最近発表された米比間の「Enhanced Defense Cooperation Agreement」において、追加でフィリピン軍の4つの基地への米軍アクセスが合意された。これにより米比軍間の相互運用性向上のための演習訓練がより充実出来、人道支援や被害復旧訓練と合わせての訓練も通じ統合程度の強化を推進可能になる。

●また、南シナ海での共同海上パトロールも再開する予定だ

///////////////////////////////////////////////

中国の不動産バブル崩壊に端を発した「中国成長メカニズム」崩壊の兆しが漏れ聞こえるようになり、具体的には、警察や「地方行政」の混乱から地方都市での住民デモの発生が増えている・・・とのネット情報も増えているようです

中国の不動産バブル崩壊に端を発した「中国成長メカニズム」崩壊の兆しが漏れ聞こえるようになり、具体的には、警察や「地方行政」の混乱から地方都市での住民デモの発生が増えている・・・とのネット情報も増えているようです

このような中国の国家体制の揺らぎから中国人民の目をそらすため、敵を国外に求めるような動きにならないことを願うばかりです・・・

米軍とアジア諸国の協力関連

「鹿屋基地に米空軍MQ-9拠点」→https://holylandtokyo.com/2022/10/27/3811/

「比の新大統領は中国寄り?」→https://holylandtokyo.com/2022/07/08/3450/

「AUKUS 締結発表」→https://holylandtokyo.com/2021/09/20/2255/

「米豪で無人ウイングマン研究」→https://holylandtokyo.com/2020/05/06/664/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

更なる自衛隊基地共用化や統合司令部設置に期待

2月10日、米国防省のMara Karlin戦略計画担当次官補がBrookingsで講演し、国家防衛戦略に基づく今後のアジア太平洋諸国との協力強化について語り、特に日本との協力強化や日本の貢献拡大に強い期待感を示しました

2月10日、米国防省のMara Karlin戦略計画担当次官補がBrookingsで講演し、国家防衛戦略に基づく今後のアジア太平洋諸国との協力強化について語り、特に日本との協力強化や日本の貢献拡大に強い期待感を示しました同次官補は豪州や韓国やフィリピンとの協力強化メニューについてももちろん語っていますが、日本政府による防衛3文書改訂のインパクトとその実現への期待は相当に高い模様で、講演の様子を報じる10日付米空軍協会web記事は、冒頭から日本関連部分を大きく取り上げています

講演はアジア太平洋関連事項を中心に進められ、もちろんウクライナ関連を中心とした対ロシアについても言及していますが、なんとなく講演後半の付けたしのような印象となっており、本日はアジア太平洋関連部分だけをご紹介いたします

日本との関係強化

●このような協力強化の動きは、当該地域における、より最新で機動性を持つ全分野にわたる攻撃力強化要請に対応するものであり、最近日本が改定した自衛隊への投資の根本的増強などを含む防衛戦略と一致するものである(really sings nicely with Japan’s updated defense strategy)

●更に、米陸軍海洋機動力を向上させる水上艇導入や、日本の地域安全保障への貢献をよりアクティブにするための役割分担の見直しも日本との間で進める

●更に、米陸軍海洋機動力を向上させる水上艇導入や、日本の地域安全保障への貢献をよりアクティブにするための役割分担の見直しも日本との間で進める●また、日本が(2024年以降に市ヶ谷に)設置を決めた統合司令部と指揮統制協力の強化や相互運用性向上に取り組むとともに、自衛隊等との施設共用(sharing facilities in Japan)拡大や訓練演習の増加についても、南西諸島方面を含めて検討を進める

豪州や英国との協力強化

●AUKUSについては、通常兵器搭載の原子力潜水艦提供に焦点が当たりがちだが、ブリンケン国務長官が12月に豪英と協議した最新技術提供も重要な分野であり、ここには水中ISR能力強化のため米英豪が自立型無人システム開発に協力することや、演習で最新技術試験を行うこと、更に極超音速兵器や無人システム開発協力等々が含まれている

●AUKUSについては、通常兵器搭載の原子力潜水艦提供に焦点が当たりがちだが、ブリンケン国務長官が12月に豪英と協議した最新技術提供も重要な分野であり、ここには水中ISR能力強化のため米英豪が自立型無人システム開発に協力することや、演習で最新技術試験を行うこと、更に極超音速兵器や無人システム開発協力等々が含まれている韓国とは

●米空軍爆撃機や戦闘機のローテーション派遣の強化を計画しており、韓国との共同演習などにより多くの爆撃機や戦闘機を含める計画をしている

フィリピン新政権とも

●最近発表された米比間の「Enhanced Defense Cooperation Agreement」において、追加でフィリピン軍の4つの基地への米軍アクセスが合意された。これにより米比軍間の相互運用性向上のための演習訓練がより充実出来、人道支援や被害復旧訓練と合わせての訓練も通じ統合程度の強化を推進可能になる。

●最近発表された米比間の「Enhanced Defense Cooperation Agreement」において、追加でフィリピン軍の4つの基地への米軍アクセスが合意された。これにより米比軍間の相互運用性向上のための演習訓練がより充実出来、人道支援や被害復旧訓練と合わせての訓練も通じ統合程度の強化を推進可能になる。●また、南シナ海での共同海上パトロールも再開する予定だ

///////////////////////////////////////////////

中国の不動産バブル崩壊に端を発した「中国成長メカニズム」崩壊の兆しが漏れ聞こえるようになり、具体的には、警察や「地方行政」の混乱から地方都市での住民デモの発生が増えている・・・とのネット情報も増えているようです

中国の不動産バブル崩壊に端を発した「中国成長メカニズム」崩壊の兆しが漏れ聞こえるようになり、具体的には、警察や「地方行政」の混乱から地方都市での住民デモの発生が増えている・・・とのネット情報も増えているようですこのような中国の国家体制の揺らぎから中国人民の目をそらすため、敵を国外に求めるような動きにならないことを願うばかりです・・・

米軍とアジア諸国の協力関連

「鹿屋基地に米空軍MQ-9拠点」→https://holylandtokyo.com/2022/10/27/3811/

「比の新大統領は中国寄り?」→https://holylandtokyo.com/2022/07/08/3450/

「AUKUS 締結発表」→https://holylandtokyo.com/2021/09/20/2255/

「米豪で無人ウイングマン研究」→https://holylandtokyo.com/2020/05/06/664/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

DARPAが大型水上離着陸機の候補2社発表 [米国防省高官]

対中国での西太平洋地域への輸送力不足対処に

C-17級の搭載力と「地面効果」低空飛行可な機体

エンジン12基とか8基とかの巨大機体です

2月1日、米国防省の研究機関DARPAが、(対中国を想定して)提案募集していた海面離着陸可能な大型輸送機(Liberty Lifter Seaplane Wing-in-Ground Effect)構想について、「General Atomics」と「(ボーイング子会社の)Aurora Flight Sciences」が提案したタイプの異なる2機種を選定し、今後具体的な技術成熟や機体設計やデモ機製造計画について1年半かけて煮詰める、「Phase 1」契約(10億円程度)をそれぞれと締結したと発表しました

2月1日、米国防省の研究機関DARPAが、(対中国を想定して)提案募集していた海面離着陸可能な大型輸送機(Liberty Lifter Seaplane Wing-in-Ground Effect)構想について、「General Atomics」と「(ボーイング子会社の)Aurora Flight Sciences」が提案したタイプの異なる2機種を選定し、今後具体的な技術成熟や機体設計やデモ機製造計画について1年半かけて煮詰める、「Phase 1」契約(10億円程度)をそれぞれと締結したと発表しました

2日付Defense-News記事によれば、「Phase 1」契約終了後は2024年半ばから「Phase 2」契約に進み、機体設計や細部仕様を煮詰めてフルスケールデモ機製造を行い、米軍のどこかの軍種及び同盟国等と協力し、作戦用の機体へと成熟させていく構想になっているようです

海面離着陸可能な大型輸送機(通称Liberty Lifter)は、様々な報道からの寄せ集め情報によると、詳細な要求性能を固めているわけではないようですが、C-17輸送機並みの搭載量100トン程度(M1戦車69トン、フル装備空挺兵士100名、担架上の患者34名)や、巡航飛行高度3000m程度で、高度30m以下の海面近くを飛行すると大きな揚力を得られる「地面効果」を利用可能な機体で、低価格な長距離輸送機を求めているとのことです

海面離着陸可能な大型輸送機(通称Liberty Lifter)は、様々な報道からの寄せ集め情報によると、詳細な要求性能を固めているわけではないようですが、C-17輸送機並みの搭載量100トン程度(M1戦車69トン、フル装備空挺兵士100名、担架上の患者34名)や、巡航飛行高度3000m程度で、高度30m以下の海面近くを飛行すると大きな揚力を得られる「地面効果」を利用可能な機体で、低価格な長距離輸送機を求めているとのことです

また荒天下でも活動可能な能力も追求しており、通常の小型ボートの運用限界である「sea state 3(波高4 feet)」より厳しい、「sea state 4(波高8 feet)」で離着水可能で、補給艦から戦闘艦への海上補給が困難になる「sea state 5(波高13 feet)」でも海上活動が可能な能力を要求しているとも報じられています

更に記事は、以前ご紹介したMC-130米空軍特殊作戦機用に水上離着陸可能なフロートを開発するプロジェクトや、GPS誘導JDAMを艦艇攻撃用に改良するプロジェクトと同じ流れで、対中国作戦を想定し、従来航空分野で主に活用してきた能力を、海と島々で構成される西太平洋戦域で活用するための検討(adapt traditionally air-related capabilities to a maritime environment)の一つが、「Liberty Lifter」構想だと紹介しています

更に記事は、以前ご紹介したMC-130米空軍特殊作戦機用に水上離着陸可能なフロートを開発するプロジェクトや、GPS誘導JDAMを艦艇攻撃用に改良するプロジェクトと同じ流れで、対中国作戦を想定し、従来航空分野で主に活用してきた能力を、海と島々で構成される西太平洋戦域で活用するための検討(adapt traditionally air-related capabilities to a maritime environment)の一つが、「Liberty Lifter」構想だと紹介しています

以下では選定された2機種の概要をご紹介

Aurora Flight Sciences社の提案

・DARPAは「空飛ぶボート」と呼ぶ

・単胴、高位置翼、幅広い水平尾翼

・8つのターボプロップエンジン

・翼の翼端が下にカーブ形状(海面に触れない設計)

・Gibbs & Cox社&ReconCraft社と設計協力

General Atomics社の提案

・海上での安定を2つの胴体と翼で確保

・12基のターボシャフトエンジン

・機体前方が上に開いて貨物積み下ろし

・Maritime Applied Physics社と設計協力

///////////////////////////////////////////////////

ネット上に出回る機体イメージ図には、地上飛行場に車輪で着陸&駐機している姿がなく、飛行場が母基地になるのか、湖や海に面した港が母基地になるのかも推定できない「ど素人」状態ですが、DARPAが検討の進捗をみて「少なくと一つの軍種とチームを組んで」と微妙な表現をするように、機体が完成したとしても、実際の維持整備や目的地での荷下ろし運用等などが相当に難しい印象です

ネット上に出回る機体イメージ図には、地上飛行場に車輪で着陸&駐機している姿がなく、飛行場が母基地になるのか、湖や海に面した港が母基地になるのかも推定できない「ど素人」状態ですが、DARPAが検討の進捗をみて「少なくと一つの軍種とチームを組んで」と微妙な表現をするように、機体が完成したとしても、実際の維持整備や目的地での荷下ろし運用等などが相当に難しい印象です

このような機体の検討までしなければならないほど、米本土から遠く離れた海と島々で構成された西太平洋地域は、兵器や弾薬や人員や燃料や補給物資を輸送するのが困難な場所だということです。陸つづきのウクライナとは全く異なる環境だということです。

Liberty Lifter構想と同じ流れの検討

「艦艇攻撃用に改良のGPS誘導JDAM試験」→https://holylandtokyo.com/2022/05/13/3219/

「対中国にC-130用水上着陸フロート開発」→https://holylandtokyo.com/2021/10/13/2296/

西太平洋では兵站確保が重要

「ウのアジア太平洋への教訓は兵站支援」→https://holylandtokyo.com/2022/06/17/3358/

「ウは世界初の防空兵器の消耗戦に」→https://holylandtokyo.com/2023/01/27/4220/

「台湾は非対称戦術を」→https://holylandtokyo.com/2023/01/16/4160/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

C-17級の搭載力と「地面効果」低空飛行可な機体

エンジン12基とか8基とかの巨大機体です

2月1日、米国防省の研究機関DARPAが、(対中国を想定して)提案募集していた海面離着陸可能な大型輸送機(Liberty Lifter Seaplane Wing-in-Ground Effect)構想について、「General Atomics」と「(ボーイング子会社の)Aurora Flight Sciences」が提案したタイプの異なる2機種を選定し、今後具体的な技術成熟や機体設計やデモ機製造計画について1年半かけて煮詰める、「Phase 1」契約(10億円程度)をそれぞれと締結したと発表しました

2月1日、米国防省の研究機関DARPAが、(対中国を想定して)提案募集していた海面離着陸可能な大型輸送機(Liberty Lifter Seaplane Wing-in-Ground Effect)構想について、「General Atomics」と「(ボーイング子会社の)Aurora Flight Sciences」が提案したタイプの異なる2機種を選定し、今後具体的な技術成熟や機体設計やデモ機製造計画について1年半かけて煮詰める、「Phase 1」契約(10億円程度)をそれぞれと締結したと発表しました2日付Defense-News記事によれば、「Phase 1」契約終了後は2024年半ばから「Phase 2」契約に進み、機体設計や細部仕様を煮詰めてフルスケールデモ機製造を行い、米軍のどこかの軍種及び同盟国等と協力し、作戦用の機体へと成熟させていく構想になっているようです

海面離着陸可能な大型輸送機(通称Liberty Lifter)は、様々な報道からの寄せ集め情報によると、詳細な要求性能を固めているわけではないようですが、C-17輸送機並みの搭載量100トン程度(M1戦車69トン、フル装備空挺兵士100名、担架上の患者34名)や、巡航飛行高度3000m程度で、高度30m以下の海面近くを飛行すると大きな揚力を得られる「地面効果」を利用可能な機体で、低価格な長距離輸送機を求めているとのことです

海面離着陸可能な大型輸送機(通称Liberty Lifter)は、様々な報道からの寄せ集め情報によると、詳細な要求性能を固めているわけではないようですが、C-17輸送機並みの搭載量100トン程度(M1戦車69トン、フル装備空挺兵士100名、担架上の患者34名)や、巡航飛行高度3000m程度で、高度30m以下の海面近くを飛行すると大きな揚力を得られる「地面効果」を利用可能な機体で、低価格な長距離輸送機を求めているとのことですまた荒天下でも活動可能な能力も追求しており、通常の小型ボートの運用限界である「sea state 3(波高4 feet)」より厳しい、「sea state 4(波高8 feet)」で離着水可能で、補給艦から戦闘艦への海上補給が困難になる「sea state 5(波高13 feet)」でも海上活動が可能な能力を要求しているとも報じられています

更に記事は、以前ご紹介したMC-130米空軍特殊作戦機用に水上離着陸可能なフロートを開発するプロジェクトや、GPS誘導JDAMを艦艇攻撃用に改良するプロジェクトと同じ流れで、対中国作戦を想定し、従来航空分野で主に活用してきた能力を、海と島々で構成される西太平洋戦域で活用するための検討(adapt traditionally air-related capabilities to a maritime environment)の一つが、「Liberty Lifter」構想だと紹介しています

更に記事は、以前ご紹介したMC-130米空軍特殊作戦機用に水上離着陸可能なフロートを開発するプロジェクトや、GPS誘導JDAMを艦艇攻撃用に改良するプロジェクトと同じ流れで、対中国作戦を想定し、従来航空分野で主に活用してきた能力を、海と島々で構成される西太平洋戦域で活用するための検討(adapt traditionally air-related capabilities to a maritime environment)の一つが、「Liberty Lifter」構想だと紹介しています以下では選定された2機種の概要をご紹介

Aurora Flight Sciences社の提案

・DARPAは「空飛ぶボート」と呼ぶ

・単胴、高位置翼、幅広い水平尾翼

・8つのターボプロップエンジン

・翼の翼端が下にカーブ形状(海面に触れない設計)

・Gibbs & Cox社&ReconCraft社と設計協力

General Atomics社の提案

・海上での安定を2つの胴体と翼で確保

・12基のターボシャフトエンジン

・機体前方が上に開いて貨物積み下ろし

・Maritime Applied Physics社と設計協力

///////////////////////////////////////////////////

ネット上に出回る機体イメージ図には、地上飛行場に車輪で着陸&駐機している姿がなく、飛行場が母基地になるのか、湖や海に面した港が母基地になるのかも推定できない「ど素人」状態ですが、DARPAが検討の進捗をみて「少なくと一つの軍種とチームを組んで」と微妙な表現をするように、機体が完成したとしても、実際の維持整備や目的地での荷下ろし運用等などが相当に難しい印象です

ネット上に出回る機体イメージ図には、地上飛行場に車輪で着陸&駐機している姿がなく、飛行場が母基地になるのか、湖や海に面した港が母基地になるのかも推定できない「ど素人」状態ですが、DARPAが検討の進捗をみて「少なくと一つの軍種とチームを組んで」と微妙な表現をするように、機体が完成したとしても、実際の維持整備や目的地での荷下ろし運用等などが相当に難しい印象ですこのような機体の検討までしなければならないほど、米本土から遠く離れた海と島々で構成された西太平洋地域は、兵器や弾薬や人員や燃料や補給物資を輸送するのが困難な場所だということです。陸つづきのウクライナとは全く異なる環境だということです。

Liberty Lifter構想と同じ流れの検討

「艦艇攻撃用に改良のGPS誘導JDAM試験」→https://holylandtokyo.com/2022/05/13/3219/

「対中国にC-130用水上着陸フロート開発」→https://holylandtokyo.com/2021/10/13/2296/

西太平洋では兵站確保が重要

「ウのアジア太平洋への教訓は兵站支援」→https://holylandtokyo.com/2022/06/17/3358/

「ウは世界初の防空兵器の消耗戦に」→https://holylandtokyo.com/2023/01/27/4220/

「台湾は非対称戦術を」→https://holylandtokyo.com/2023/01/16/4160/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

バイデンNPRは核兵器の「唯一の目的:sole purpose」化に踏み込まず [米国防省高官]

長年追及の核兵器の「唯一の目的:sole purpose」化断念

核攻撃以外での核兵器使用ケースには言及せず

世界情勢や同盟国からの強い反発が背景に

11月1日、米国防省の大量破壊兵器担当であるRichard Johnson次官補代理が講演で、10月27日に国家防衛戦略NDSと共に公開された核態勢見直しNPR()において、バイデン大統領がオバマ政権時代から追求してきた、核兵器の「唯一の目的:sole purpose」は核攻撃の抑止又は同攻撃への対応だ、との政策の盛り込みを断念した背景を語りました。また「核兵器の先制不使用」宣言についても、同盟国等の反対や情勢を踏まえて断念したと示唆した模様です

11月1日、米国防省の大量破壊兵器担当であるRichard Johnson次官補代理が講演で、10月27日に国家防衛戦略NDSと共に公開された核態勢見直しNPR()において、バイデン大統領がオバマ政権時代から追求してきた、核兵器の「唯一の目的:sole purpose」は核攻撃の抑止又は同攻撃への対応だ、との政策の盛り込みを断念した背景を語りました。また「核兵器の先制不使用」宣言についても、同盟国等の反対や情勢を踏まえて断念したと示唆した模様です

バイデン大統領はオバマ政権の副大統領時代から、核兵器の「唯一の目的:sole purpose」化推進を訴え、オバマ政権からトランプ政権に移る2週間前の2017年1月にも、トランプ政権は異なった方向に向かうだろうが、「核攻撃を抑止し、必要に応じて報復することが、米国の核兵器の唯一の目的であるべき」と主張し、その採用は出来なかったが考え方を進歩させたと負け惜しみを述べていました

バイデン大統領はオバマ政権の副大統領時代から、核兵器の「唯一の目的:sole purpose」化推進を訴え、オバマ政権からトランプ政権に移る2週間前の2017年1月にも、トランプ政権は異なった方向に向かうだろうが、「核攻撃を抑止し、必要に応じて報復することが、米国の核兵器の唯一の目的であるべき」と主張し、その採用は出来なかったが考え方を進歩させたと負け惜しみを述べていました

そしてその6年後の2022年10月27日、バイデンは再び「唯一の目的」化を断念し、オバマ政権時の2010年核態勢見直しと同じ表現で、米国は(敵の核兵器使用以外の)「極端な状況」で核兵器を使用する可能性がある、とNPRで表現することになっています。

Johnson次官補代理は講演で「我々の宣言した政策は安定している」と述べて政策変更断念を表現し、「敵による核兵器使用以外の、核兵器のような効果をもたらす戦略攻撃が、限定的な範囲で存在することは事実だ」と、「唯一の目的」宣言が困難な背景を認めています

Johnson次官補代理は講演で「我々の宣言した政策は安定している」と述べて政策変更断念を表現し、「敵による核兵器使用以外の、核兵器のような効果をもたらす戦略攻撃が、限定的な範囲で存在することは事実だ」と、「唯一の目的」宣言が困難な背景を認めています

ただNPRではJohnson次官補代理が講演で強調したように、核兵器対処以外で核兵器を使用するに至る「戦略的レベルの攻撃」について例示はせず、「非常に狭い範囲であり、そのような場合に核兵器を使用するハードルは非常に高い」と言及しています

そして同次官補代理は、「NPRでは「唯一の目的」宣言に向け前進する目標をまだ明確にしている。(しかし)そこに向かうには同盟国やパートナーと協力する必要がある」とし、NPRに向け同盟国と「唯一の目的」宣言に向け調整に奔走したが、強い反対を受けたことを示唆し、細部については「同盟国等に話を聞いてください」と言及しませんでした

そして同次官補代理は、「NPRでは「唯一の目的」宣言に向け前進する目標をまだ明確にしている。(しかし)そこに向かうには同盟国やパートナーと協力する必要がある」とし、NPRに向け同盟国と「唯一の目的」宣言に向け調整に奔走したが、強い反対を受けたことを示唆し、細部については「同盟国等に話を聞いてください」と言及しませんでした

この背景について、オバマ政権時に大統領府で軍備管理を担当し、核廃絶団体の幹部であるWolfsthal,氏は、「同盟国は「唯一の目的」宣言に対し、大統領府、国務省、国防総省に非常に強い懸念を伝えています。米国の関与低下とみなされることを嫌うのです」と語っています。

また同盟国は、米国が紛争で最初に核兵器を使用することは決してないことを明確にする、「先制不使用」宣言にも強く反対しています

また同盟国は、米国が紛争で最初に核兵器を使用することは決してないことを明確にする、「先制不使用」宣言にも強く反対しています

なおJohnson氏の講演を紹介した米空軍協会web記事は、併せて国務省のAlexandra Bell軍備管理&検証担当次官補の新START条約(2026年まで有効)延長に関する悲観的な見方を、中国の核戦力大増強(1000発備蓄準備中)を交えて紹介し、

「条約は 2026 年に失効するだろう。また中国がどこに向かっているのか我々にはわからない。我々は50年ぶりに、核兵器に制約がなくなる可能性のある世界に直面することになるでだろう」と語ったと伝えています

//////////////////////////////////////////////

ロシアのプーチンが露骨に「核兵器による恫喝」を振り回している中、核兵器の「唯一の目的:sole purpose」化や「先制不使用」を持ち出そうと考えるのは、日本に生息する「お花畑派パヨク」の皆さんぐらいにしていただきたいものです

それにしても、10月後半から公開されているバイデン政権のNSS、NDS、NPR、MDRについて、日本のメディアが全くといって良いほど報じないのは異常です。

それにしても、10月後半から公開されているバイデン政権のNSS、NDS、NPR、MDRについて、日本のメディアが全くといって良いほど報じないのは異常です。

また、米空軍嘉手納基地からのF-15段階的撤退について、普段は政治や経済問題について的確なコメントをされている日本の識者の方までが、なんとなく「心配するな」的発言をされているのを見ると、日本の軍事リテラシーレベルに愕然と致します。

バイデン政権の安全保障戦略文書

「NSS国家安全保障戦略」→https://holylandtokyo.com/2022/10/17/3762/

「NDS国家防衛戦略 NPR含む」→https://holylandtokyo.com/2022/11/01/3818/

中国の核戦力大増強

「中国は白々しく否定」→https://holylandtokyo.com/2022/01/11/2597/

「2021年版・中国の軍事力レポート」→https://holylandtokyo.com/2021/11/08/2409/

「中国は核管理を明確に拒絶」→https://holylandtokyo.com/2020/07/13/570/

新START期限切れ関連

「新STARTはとりあえず5年延長」→https://holylandtokyo.com/2021/01/23/305/

「ドタキャン後にまた受け入れ表明」→https://holylandtokyo.com/2020/10/19/435/

「延長へ米露交渉始まる!?」→https://holylandtokyo.com/2020/04/20/730/

21世紀の抑止概念を目指すが・・

「中露の軍事力増強と抑止を語る」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-08-01

「米議会で専門家を交え中国抑止を議論」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-01-17

「3本柱はほんとに必要か?」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-07-22

「米戦略軍も新たな抑止議論」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-03-11

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1

核攻撃以外での核兵器使用ケースには言及せず

世界情勢や同盟国からの強い反発が背景に

11月1日、米国防省の大量破壊兵器担当であるRichard Johnson次官補代理が講演で、10月27日に国家防衛戦略NDSと共に公開された核態勢見直しNPR()において、バイデン大統領がオバマ政権時代から追求してきた、核兵器の「唯一の目的:sole purpose」は核攻撃の抑止又は同攻撃への対応だ、との政策の盛り込みを断念した背景を語りました。また「核兵器の先制不使用」宣言についても、同盟国等の反対や情勢を踏まえて断念したと示唆した模様です

11月1日、米国防省の大量破壊兵器担当であるRichard Johnson次官補代理が講演で、10月27日に国家防衛戦略NDSと共に公開された核態勢見直しNPR()において、バイデン大統領がオバマ政権時代から追求してきた、核兵器の「唯一の目的:sole purpose」は核攻撃の抑止又は同攻撃への対応だ、との政策の盛り込みを断念した背景を語りました。また「核兵器の先制不使用」宣言についても、同盟国等の反対や情勢を踏まえて断念したと示唆した模様です バイデン大統領はオバマ政権の副大統領時代から、核兵器の「唯一の目的:sole purpose」化推進を訴え、オバマ政権からトランプ政権に移る2週間前の2017年1月にも、トランプ政権は異なった方向に向かうだろうが、「核攻撃を抑止し、必要に応じて報復することが、米国の核兵器の唯一の目的であるべき」と主張し、その採用は出来なかったが考え方を進歩させたと負け惜しみを述べていました

バイデン大統領はオバマ政権の副大統領時代から、核兵器の「唯一の目的:sole purpose」化推進を訴え、オバマ政権からトランプ政権に移る2週間前の2017年1月にも、トランプ政権は異なった方向に向かうだろうが、「核攻撃を抑止し、必要に応じて報復することが、米国の核兵器の唯一の目的であるべき」と主張し、その採用は出来なかったが考え方を進歩させたと負け惜しみを述べていましたそしてその6年後の2022年10月27日、バイデンは再び「唯一の目的」化を断念し、オバマ政権時の2010年核態勢見直しと同じ表現で、米国は(敵の核兵器使用以外の)「極端な状況」で核兵器を使用する可能性がある、とNPRで表現することになっています。

Johnson次官補代理は講演で「我々の宣言した政策は安定している」と述べて政策変更断念を表現し、「敵による核兵器使用以外の、核兵器のような効果をもたらす戦略攻撃が、限定的な範囲で存在することは事実だ」と、「唯一の目的」宣言が困難な背景を認めています

Johnson次官補代理は講演で「我々の宣言した政策は安定している」と述べて政策変更断念を表現し、「敵による核兵器使用以外の、核兵器のような効果をもたらす戦略攻撃が、限定的な範囲で存在することは事実だ」と、「唯一の目的」宣言が困難な背景を認めていますただNPRではJohnson次官補代理が講演で強調したように、核兵器対処以外で核兵器を使用するに至る「戦略的レベルの攻撃」について例示はせず、「非常に狭い範囲であり、そのような場合に核兵器を使用するハードルは非常に高い」と言及しています

そして同次官補代理は、「NPRでは「唯一の目的」宣言に向け前進する目標をまだ明確にしている。(しかし)そこに向かうには同盟国やパートナーと協力する必要がある」とし、NPRに向け同盟国と「唯一の目的」宣言に向け調整に奔走したが、強い反対を受けたことを示唆し、細部については「同盟国等に話を聞いてください」と言及しませんでした

そして同次官補代理は、「NPRでは「唯一の目的」宣言に向け前進する目標をまだ明確にしている。(しかし)そこに向かうには同盟国やパートナーと協力する必要がある」とし、NPRに向け同盟国と「唯一の目的」宣言に向け調整に奔走したが、強い反対を受けたことを示唆し、細部については「同盟国等に話を聞いてください」と言及しませんでしたこの背景について、オバマ政権時に大統領府で軍備管理を担当し、核廃絶団体の幹部であるWolfsthal,氏は、「同盟国は「唯一の目的」宣言に対し、大統領府、国務省、国防総省に非常に強い懸念を伝えています。米国の関与低下とみなされることを嫌うのです」と語っています。

また同盟国は、米国が紛争で最初に核兵器を使用することは決してないことを明確にする、「先制不使用」宣言にも強く反対しています

また同盟国は、米国が紛争で最初に核兵器を使用することは決してないことを明確にする、「先制不使用」宣言にも強く反対していますなおJohnson氏の講演を紹介した米空軍協会web記事は、併せて国務省のAlexandra Bell軍備管理&検証担当次官補の新START条約(2026年まで有効)延長に関する悲観的な見方を、中国の核戦力大増強(1000発備蓄準備中)を交えて紹介し、

「条約は 2026 年に失効するだろう。また中国がどこに向かっているのか我々にはわからない。我々は50年ぶりに、核兵器に制約がなくなる可能性のある世界に直面することになるでだろう」と語ったと伝えています

//////////////////////////////////////////////

ロシアのプーチンが露骨に「核兵器による恫喝」を振り回している中、核兵器の「唯一の目的:sole purpose」化や「先制不使用」を持ち出そうと考えるのは、日本に生息する「お花畑派パヨク」の皆さんぐらいにしていただきたいものです

それにしても、10月後半から公開されているバイデン政権のNSS、NDS、NPR、MDRについて、日本のメディアが全くといって良いほど報じないのは異常です。

それにしても、10月後半から公開されているバイデン政権のNSS、NDS、NPR、MDRについて、日本のメディアが全くといって良いほど報じないのは異常です。また、米空軍嘉手納基地からのF-15段階的撤退について、普段は政治や経済問題について的確なコメントをされている日本の識者の方までが、なんとなく「心配するな」的発言をされているのを見ると、日本の軍事リテラシーレベルに愕然と致します。

バイデン政権の安全保障戦略文書

「NSS国家安全保障戦略」→https://holylandtokyo.com/2022/10/17/3762/

「NDS国家防衛戦略 NPR含む」→https://holylandtokyo.com/2022/11/01/3818/

中国の核戦力大増強

「中国は白々しく否定」→https://holylandtokyo.com/2022/01/11/2597/

「2021年版・中国の軍事力レポート」→https://holylandtokyo.com/2021/11/08/2409/

「中国は核管理を明確に拒絶」→https://holylandtokyo.com/2020/07/13/570/

新START期限切れ関連

「新STARTはとりあえず5年延長」→https://holylandtokyo.com/2021/01/23/305/

「ドタキャン後にまた受け入れ表明」→https://holylandtokyo.com/2020/10/19/435/

「延長へ米露交渉始まる!?」→https://holylandtokyo.com/2020/04/20/730/

21世紀の抑止概念を目指すが・・

「中露の軍事力増強と抑止を語る」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-08-01

「米議会で専門家を交え中国抑止を議論」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-01-17

「3本柱はほんとに必要か?」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-07-22

「米戦略軍も新たな抑止議論」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-03-11

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1

JADC2への取り組みは各軍種バラバラ [米国防省高官]

米空軍&宇宙軍サイバー首席補佐官が懸念隠さず

米陸軍の調達担当次官補も同様の懸念を

7月26日、米空軍と宇宙軍の首席サイバー補佐官で前空軍CIOであるWanda Jones-Heath氏が、米軍の各軍種はそれぞれのプロジェクト名を付け、迅速な各種情報の共有と指揮統制を目指した指揮統制改革に着手しているが、国防省として取り組んでいるJADC2(Joint All-Domain Command and Control)への関与方向はそれぞれにバラバラで、JADC2として一体化する方向には向かっていないと警鐘を鳴らしました

7月26日、米空軍と宇宙軍の首席サイバー補佐官で前空軍CIOであるWanda Jones-Heath氏が、米軍の各軍種はそれぞれのプロジェクト名を付け、迅速な各種情報の共有と指揮統制を目指した指揮統制改革に着手しているが、国防省として取り組んでいるJADC2(Joint All-Domain Command and Control)への関与方向はそれぞれにバラバラで、JADC2として一体化する方向には向かっていないと警鐘を鳴らしました

Jones-Heath首席補佐官は現状についてPotomac Officers Clubでの講演で、「私は陸海空軍の各プロジェクト関連文書に全て目を通したが、各軍種はそれぞれ独自にJADC2を解釈している」、「(結果として3軍は)相互運用性があるシステム構築に向けたあるべき方向に向いていない(We are not aligned with what we need to be to be interoperable)」と述べ、JADC2実現には陸海空軍がそれぞれが一体化に向け取り組む必要があると訴えています

Jones-Heath首席補佐官は現状についてPotomac Officers Clubでの講演で、「私は陸海空軍の各プロジェクト関連文書に全て目を通したが、各軍種はそれぞれ独自にJADC2を解釈している」、「(結果として3軍は)相互運用性があるシステム構築に向けたあるべき方向に向いていない(We are not aligned with what we need to be to be interoperable)」と述べ、JADC2実現には陸海空軍がそれぞれが一体化に向け取り組む必要があると訴えています

現在Kathleen Hicks国防副長官が取りまとめて推進しているJADC2は、今年に入り推進戦略や実行計画を策定して機能横断的な推進チームも立ち上げ、今年3月には公開版の戦略文書も発表した国防省全体の大きな取り組みで、各軍種も陸軍「Project Convergence」、海軍「Project Overmatch」、空軍「ABMS:Advanced Battle Management System」との名称で各軍種数千億円規模の事業に着手していますが、現状はありがちな状態のようです

現在Kathleen Hicks国防副長官が取りまとめて推進しているJADC2は、今年に入り推進戦略や実行計画を策定して機能横断的な推進チームも立ち上げ、今年3月には公開版の戦略文書も発表した国防省全体の大きな取り組みで、各軍種も陸軍「Project Convergence」、海軍「Project Overmatch」、空軍「ABMS:Advanced Battle Management System」との名称で各軍種数千億円規模の事業に着手していますが、現状はありがちな状態のようです

同様の懸念は他軍種高官からも出ており、7月11日に米陸軍のDoug Bush調達担当次官補も、無人機への対処兵器調達に関して統合の視点から国防省等が各軍種の調整を図った例を引き合いに出し、「JADC2専従室の編成も考慮すべきではないか」との考えを示しており、Jones-Heath首席補佐官も「我々を進むべき方向にプッシュする誰かが必要だ」と26日に語っています

同様の懸念は他軍種高官からも出ており、7月11日に米陸軍のDoug Bush調達担当次官補も、無人機への対処兵器調達に関して統合の視点から国防省等が各軍種の調整を図った例を引き合いに出し、「JADC2専従室の編成も考慮すべきではないか」との考えを示しており、Jones-Heath首席補佐官も「我々を進むべき方向にプッシュする誰かが必要だ」と26日に語っています

この問題を従来から繰り返し訴えているJones-Heath補佐官はまた、各軍種独特の特異性を持ったそれぞれ数千億円を投入するプロジェクトが、陸海空宇宙ドメイン間で切れ目なく情報が流れるものになるかに疑念・懸念を抱いているとも語ったようです

また、米議会も巨額の予算が投入されるJADC2や各軍種プロジェクトを注視しており、JADC2の必要予算総額や進捗状況、今後の予定や現状の課題等について、特に統合司令部を近々立ち上げるアジア太平洋地域に関心を持って国防省に報告を求めているところです

また、米議会も巨額の予算が投入されるJADC2や各軍種プロジェクトを注視しており、JADC2の必要予算総額や進捗状況、今後の予定や現状の課題等について、特に統合司令部を近々立ち上げるアジア太平洋地域に関心を持って国防省に報告を求めているところです

///////////////////////////////////////////

先日は「大平洋軍に予算投入増も米軍の統合運用進まず」との記事で、陸海空軍がそれぞれの思惑で対中国作戦準備を進めており、各軍の利害優先で統合作戦が煮詰まらず、過去からの課題解決もほとんど進んでいないとの米軍OBや専門家の厳しい意見をご紹介しましたが、JADC2との指揮統制改革や迅速な情報共有の面でも同様の状態にあるということです

米軍の統合運用態勢整備については明るい話題がありませんが、中国でも不動産バブル崩壊の兆しや当局の対応への不満の高まりなど、アジア太平洋全体の不安定につながる動きも見られる中、日本は日本でしっかり自らを守る体制整備を行う覚悟が必要です

米軍の統合運用態勢整備については明るい話題がありませんが、中国でも不動産バブル崩壊の兆しや当局の対応への不満の高まりなど、アジア太平洋全体の不安定につながる動きも見られる中、日本は日本でしっかり自らを守る体制整備を行う覚悟が必要です

将来戦に向けた指揮統制改革:JADC2、AIDA、ABMS関連

「陸軍プロジェクトの教訓」→https://holylandtokyo.com/2021/12/21/2514/

「国防副長官がJADC2推進を語る」→https://holylandtokyo.com/2021/07/01/1943/

「具現化第1弾でKC-46に中継ポッド」→https://holylandtokyo.com/2021/05/31/1727/

「3回目はアジア太平洋設定で」→https://holylandtokyo.com/2020/10/05/425/

「2回目のJADC2又はABMS試験演習」→https://holylandtokyo.com/2020/09/09/476/

「初の統合「連接」実験演習は大成功」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-01-23

「今後の統合連接C2演習は」→https://holylandtokyo.com/2020/05/14/671/

「連接演習2回目と3回目は」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-03-02

「国防長官も連接性を重視」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-02-09

「将来連接性を重視しアセット予算削減」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-01-28

JEDIからJWCCへのゴタゴタ

「米国防省の一大クラウド事業が更にれ」→https://holylandtokyo.com/2022/04/08/3078/

「将来戦の鍵クラウド事業出直し」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-07-09

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1

米陸軍の調達担当次官補も同様の懸念を

7月26日、米空軍と宇宙軍の首席サイバー補佐官で前空軍CIOであるWanda Jones-Heath氏が、米軍の各軍種はそれぞれのプロジェクト名を付け、迅速な各種情報の共有と指揮統制を目指した指揮統制改革に着手しているが、国防省として取り組んでいるJADC2(Joint All-Domain Command and Control)への関与方向はそれぞれにバラバラで、JADC2として一体化する方向には向かっていないと警鐘を鳴らしました

7月26日、米空軍と宇宙軍の首席サイバー補佐官で前空軍CIOであるWanda Jones-Heath氏が、米軍の各軍種はそれぞれのプロジェクト名を付け、迅速な各種情報の共有と指揮統制を目指した指揮統制改革に着手しているが、国防省として取り組んでいるJADC2(Joint All-Domain Command and Control)への関与方向はそれぞれにバラバラで、JADC2として一体化する方向には向かっていないと警鐘を鳴らしました Jones-Heath首席補佐官は現状についてPotomac Officers Clubでの講演で、「私は陸海空軍の各プロジェクト関連文書に全て目を通したが、各軍種はそれぞれ独自にJADC2を解釈している」、「(結果として3軍は)相互運用性があるシステム構築に向けたあるべき方向に向いていない(We are not aligned with what we need to be to be interoperable)」と述べ、JADC2実現には陸海空軍がそれぞれが一体化に向け取り組む必要があると訴えています

Jones-Heath首席補佐官は現状についてPotomac Officers Clubでの講演で、「私は陸海空軍の各プロジェクト関連文書に全て目を通したが、各軍種はそれぞれ独自にJADC2を解釈している」、「(結果として3軍は)相互運用性があるシステム構築に向けたあるべき方向に向いていない(We are not aligned with what we need to be to be interoperable)」と述べ、JADC2実現には陸海空軍がそれぞれが一体化に向け取り組む必要があると訴えています 現在Kathleen Hicks国防副長官が取りまとめて推進しているJADC2は、今年に入り推進戦略や実行計画を策定して機能横断的な推進チームも立ち上げ、今年3月には公開版の戦略文書も発表した国防省全体の大きな取り組みで、各軍種も陸軍「Project Convergence」、海軍「Project Overmatch」、空軍「ABMS:Advanced Battle Management System」との名称で各軍種数千億円規模の事業に着手していますが、現状はありがちな状態のようです

現在Kathleen Hicks国防副長官が取りまとめて推進しているJADC2は、今年に入り推進戦略や実行計画を策定して機能横断的な推進チームも立ち上げ、今年3月には公開版の戦略文書も発表した国防省全体の大きな取り組みで、各軍種も陸軍「Project Convergence」、海軍「Project Overmatch」、空軍「ABMS:Advanced Battle Management System」との名称で各軍種数千億円規模の事業に着手していますが、現状はありがちな状態のようです 同様の懸念は他軍種高官からも出ており、7月11日に米陸軍のDoug Bush調達担当次官補も、無人機への対処兵器調達に関して統合の視点から国防省等が各軍種の調整を図った例を引き合いに出し、「JADC2専従室の編成も考慮すべきではないか」との考えを示しており、Jones-Heath首席補佐官も「我々を進むべき方向にプッシュする誰かが必要だ」と26日に語っています

同様の懸念は他軍種高官からも出ており、7月11日に米陸軍のDoug Bush調達担当次官補も、無人機への対処兵器調達に関して統合の視点から国防省等が各軍種の調整を図った例を引き合いに出し、「JADC2専従室の編成も考慮すべきではないか」との考えを示しており、Jones-Heath首席補佐官も「我々を進むべき方向にプッシュする誰かが必要だ」と26日に語っていますこの問題を従来から繰り返し訴えているJones-Heath補佐官はまた、各軍種独特の特異性を持ったそれぞれ数千億円を投入するプロジェクトが、陸海空宇宙ドメイン間で切れ目なく情報が流れるものになるかに疑念・懸念を抱いているとも語ったようです

また、米議会も巨額の予算が投入されるJADC2や各軍種プロジェクトを注視しており、JADC2の必要予算総額や進捗状況、今後の予定や現状の課題等について、特に統合司令部を近々立ち上げるアジア太平洋地域に関心を持って国防省に報告を求めているところです

また、米議会も巨額の予算が投入されるJADC2や各軍種プロジェクトを注視しており、JADC2の必要予算総額や進捗状況、今後の予定や現状の課題等について、特に統合司令部を近々立ち上げるアジア太平洋地域に関心を持って国防省に報告を求めているところです///////////////////////////////////////////

先日は「大平洋軍に予算投入増も米軍の統合運用進まず」との記事で、陸海空軍がそれぞれの思惑で対中国作戦準備を進めており、各軍の利害優先で統合作戦が煮詰まらず、過去からの課題解決もほとんど進んでいないとの米軍OBや専門家の厳しい意見をご紹介しましたが、JADC2との指揮統制改革や迅速な情報共有の面でも同様の状態にあるということです

米軍の統合運用態勢整備については明るい話題がありませんが、中国でも不動産バブル崩壊の兆しや当局の対応への不満の高まりなど、アジア太平洋全体の不安定につながる動きも見られる中、日本は日本でしっかり自らを守る体制整備を行う覚悟が必要です

米軍の統合運用態勢整備については明るい話題がありませんが、中国でも不動産バブル崩壊の兆しや当局の対応への不満の高まりなど、アジア太平洋全体の不安定につながる動きも見られる中、日本は日本でしっかり自らを守る体制整備を行う覚悟が必要です将来戦に向けた指揮統制改革:JADC2、AIDA、ABMS関連

「陸軍プロジェクトの教訓」→https://holylandtokyo.com/2021/12/21/2514/

「国防副長官がJADC2推進を語る」→https://holylandtokyo.com/2021/07/01/1943/

「具現化第1弾でKC-46に中継ポッド」→https://holylandtokyo.com/2021/05/31/1727/

「3回目はアジア太平洋設定で」→https://holylandtokyo.com/2020/10/05/425/

「2回目のJADC2又はABMS試験演習」→https://holylandtokyo.com/2020/09/09/476/

「初の統合「連接」実験演習は大成功」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-01-23

「今後の統合連接C2演習は」→https://holylandtokyo.com/2020/05/14/671/

「連接演習2回目と3回目は」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-03-02

「国防長官も連接性を重視」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-02-09

「将来連接性を重視しアセット予算削減」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-01-28

JEDIからJWCCへのゴタゴタ

「米国防省の一大クラウド事業が更にれ」→https://holylandtokyo.com/2022/04/08/3078/

「将来戦の鍵クラウド事業出直し」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-07-09

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1

極超音速兵器の迎撃技術開発に2企業と契約 [米国防省高官]

米MDAが2020年夏に一端中断も、21年に再開

2027年夏に基本システム設計審査を目指すとか

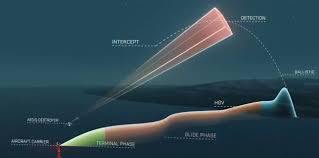

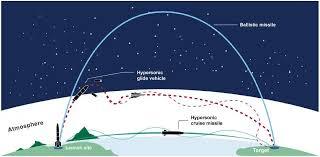

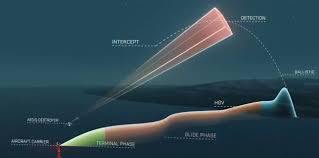

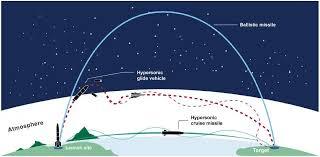

6月24日国防省ミサイル防衛庁MDAが、極超音速兵器を中間飛翔段階で迎撃する「GPI:Glide Phase Interceptor」開発に向け、Raytheon及びNorthrop Grummanとプロトタイプ設計に向けた契約を結ぶことに決定したと発表しました

6月24日国防省ミサイル防衛庁MDAが、極超音速兵器を中間飛翔段階で迎撃する「GPI:Glide Phase Interceptor」開発に向け、Raytheon及びNorthrop Grummanとプロトタイプ設計に向けた契約を結ぶことに決定したと発表しました

2021年11月に上記2社にロッキードを加えた3社と、それぞれ約45億円の基本設計契約を結び、その結果を踏まえて「設計をさらに加速させる」契約を2社に絞り込み、追加で2社に約20億円を投資して「コンセプトデザインを加速させる」契約を結ぶとのことです

24日付Defense-Newsによれば、MDAは「GFI」の検討を2020年夏に一端中止したようですが、2021年にはミサイル防衛庁長官Jon Hill海軍中将が企業から入手した最新技術動向を基に可能性を確信し、「恐れず開発を進めるべき」と述べ、極超音速兵器が最も脆弱な「glide phase」段階に狙いを絞り検討を再開したところでした

24日付Defense-Newsによれば、MDAは「GFI」の検討を2020年夏に一端中止したようですが、2021年にはミサイル防衛庁長官Jon Hill海軍中将が企業から入手した最新技術動向を基に可能性を確信し、「恐れず開発を進めるべき」と述べ、極超音速兵器が最も脆弱な「glide phase」段階に狙いを絞り検討を再開したところでした

全体計画の詳細は未公表ですが、主導する米ミサイル防衛庁(MDA)は2028年夏に「GPI」の「weapon system and missile systems preliminary design reviews」を行う予定だと、2023年度予算案関連文書に記載されているようです

「GFI」は米海軍イージス艦搭載を当面の目標とし、「Baseline 9 Aegis Weapon System」と融合させ垂直発射システム(VLS)から発射させるイメージで設計されており、イージス艦でうまくいけば、地上配備型が検討されるようです

「GFI」は米海軍イージス艦搭載を当面の目標とし、「Baseline 9 Aegis Weapon System」と融合させ垂直発射システム(VLS)から発射させるイメージで設計されており、イージス艦でうまくいけば、地上配備型が検討されるようです

「GFI」を使用した迎撃の流れは、まず極超音速兵器の発射段階で早期警戒衛星が探知し、地上の指揮統制センターに情報を伝達するところから開始します。その追尾情報を地上センターから通信衛星経由でイージス艦に伝送し、イージス艦は自艦のレーダーで探知していない段階でも迎撃体GFIを発射し対処します。

もちろん迎撃の最終段階でイージス艦レーダーが極超音速兵器を探知できれば迎撃に活用しますが、極超音速兵器が弾道ミサイルより遥かに低空を這うように進入することから、イージス艦自ら探知追尾できる範囲は限定的にならざるを得ません。詳しくは、下の解説映像をご覧ください

//////////////////////////////////////////

「GFI」の解説動画by米ミサイル防衛庁MDA(約8分)

選ばれた2社から外れたロッキードですが、「GFI」の進展具合によってはロッキードの復帰もありうるとMDAはコメントしており、極超音速兵器開発において空中発射型の米空軍用「HAWC」と「ARRW」を担当し、米海軍用の「Conventional Prompt Strike」や陸軍用「Long Range Hypersonic Weapon」システムとりまとめも担当するロッキードへの期待も依然高いようです

弾道ミサイルより遥かに高価な「極超音速兵器」ですが、それを迎撃するとなると、恐らく「極超音速兵器」自体の数倍~数十倍のコストが掛かると想像いたします。

弾道ミサイルより遥かに高価な「極超音速兵器」ですが、それを迎撃するとなると、恐らく「極超音速兵器」自体の数倍~数十倍のコストが掛かると想像いたします。

相手が「脆弱」な「glide phase」段階で迎撃を目指すにしても、迎撃成功確率は対弾道ミサイルよりも低下すると思われ、ますますロシアや中国のような無法者国家に有利な軍事環境になるわけです

JSFさんによる分かり易いGFI解説記事

→https://news.yahoo.co.jp/byline/obiekt/20220114-00277179

米国による極超音速兵器の開発(GFIではない)

「空軍:高価な同兵器は少数保有で」→https://holylandtokyo.com/2022/02/22/2742/

「国防省が空軍に極超音速兵器開発の改善提言」→https://holylandtokyo.com/2022/02/10/2670/

「技術担当次官:同兵器は最優先事項だ」→https://holylandtokyo.com/2022/01/26/2649/

「空軍長官:重要性は中国と米国では異なる」→https://holylandtokyo.com/2022/01/25/2639/

「米海軍潜水艦への極超音速兵器は2028年」→https://holylandtokyo.com/2021/11/26/2450/

「米陸軍の極超音速兵器部隊が実ミサイル以外を受領」→https://holylandtokyo.com/2021/10/18/2342/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1

2027年夏に基本システム設計審査を目指すとか

6月24日国防省ミサイル防衛庁MDAが、極超音速兵器を中間飛翔段階で迎撃する「GPI:Glide Phase Interceptor」開発に向け、Raytheon及びNorthrop Grummanとプロトタイプ設計に向けた契約を結ぶことに決定したと発表しました

6月24日国防省ミサイル防衛庁MDAが、極超音速兵器を中間飛翔段階で迎撃する「GPI:Glide Phase Interceptor」開発に向け、Raytheon及びNorthrop Grummanとプロトタイプ設計に向けた契約を結ぶことに決定したと発表しました2021年11月に上記2社にロッキードを加えた3社と、それぞれ約45億円の基本設計契約を結び、その結果を踏まえて「設計をさらに加速させる」契約を2社に絞り込み、追加で2社に約20億円を投資して「コンセプトデザインを加速させる」契約を結ぶとのことです

24日付Defense-Newsによれば、MDAは「GFI」の検討を2020年夏に一端中止したようですが、2021年にはミサイル防衛庁長官Jon Hill海軍中将が企業から入手した最新技術動向を基に可能性を確信し、「恐れず開発を進めるべき」と述べ、極超音速兵器が最も脆弱な「glide phase」段階に狙いを絞り検討を再開したところでした

24日付Defense-Newsによれば、MDAは「GFI」の検討を2020年夏に一端中止したようですが、2021年にはミサイル防衛庁長官Jon Hill海軍中将が企業から入手した最新技術動向を基に可能性を確信し、「恐れず開発を進めるべき」と述べ、極超音速兵器が最も脆弱な「glide phase」段階に狙いを絞り検討を再開したところでした全体計画の詳細は未公表ですが、主導する米ミサイル防衛庁(MDA)は2028年夏に「GPI」の「weapon system and missile systems preliminary design reviews」を行う予定だと、2023年度予算案関連文書に記載されているようです

「GFI」は米海軍イージス艦搭載を当面の目標とし、「Baseline 9 Aegis Weapon System」と融合させ垂直発射システム(VLS)から発射させるイメージで設計されており、イージス艦でうまくいけば、地上配備型が検討されるようです

「GFI」は米海軍イージス艦搭載を当面の目標とし、「Baseline 9 Aegis Weapon System」と融合させ垂直発射システム(VLS)から発射させるイメージで設計されており、イージス艦でうまくいけば、地上配備型が検討されるようです「GFI」を使用した迎撃の流れは、まず極超音速兵器の発射段階で早期警戒衛星が探知し、地上の指揮統制センターに情報を伝達するところから開始します。その追尾情報を地上センターから通信衛星経由でイージス艦に伝送し、イージス艦は自艦のレーダーで探知していない段階でも迎撃体GFIを発射し対処します。

もちろん迎撃の最終段階でイージス艦レーダーが極超音速兵器を探知できれば迎撃に活用しますが、極超音速兵器が弾道ミサイルより遥かに低空を這うように進入することから、イージス艦自ら探知追尾できる範囲は限定的にならざるを得ません。詳しくは、下の解説映像をご覧ください

//////////////////////////////////////////

「GFI」の解説動画by米ミサイル防衛庁MDA(約8分)

選ばれた2社から外れたロッキードですが、「GFI」の進展具合によってはロッキードの復帰もありうるとMDAはコメントしており、極超音速兵器開発において空中発射型の米空軍用「HAWC」と「ARRW」を担当し、米海軍用の「Conventional Prompt Strike」や陸軍用「Long Range Hypersonic Weapon」システムとりまとめも担当するロッキードへの期待も依然高いようです

弾道ミサイルより遥かに高価な「極超音速兵器」ですが、それを迎撃するとなると、恐らく「極超音速兵器」自体の数倍~数十倍のコストが掛かると想像いたします。

弾道ミサイルより遥かに高価な「極超音速兵器」ですが、それを迎撃するとなると、恐らく「極超音速兵器」自体の数倍~数十倍のコストが掛かると想像いたします。相手が「脆弱」な「glide phase」段階で迎撃を目指すにしても、迎撃成功確率は対弾道ミサイルよりも低下すると思われ、ますますロシアや中国のような無法者国家に有利な軍事環境になるわけです

JSFさんによる分かり易いGFI解説記事

→https://news.yahoo.co.jp/byline/obiekt/20220114-00277179

米国による極超音速兵器の開発(GFIではない)

「空軍:高価な同兵器は少数保有で」→https://holylandtokyo.com/2022/02/22/2742/

「国防省が空軍に極超音速兵器開発の改善提言」→https://holylandtokyo.com/2022/02/10/2670/

「技術担当次官:同兵器は最優先事項だ」→https://holylandtokyo.com/2022/01/26/2649/

「空軍長官:重要性は中国と米国では異なる」→https://holylandtokyo.com/2022/01/25/2639/

「米海軍潜水艦への極超音速兵器は2028年」→https://holylandtokyo.com/2021/11/26/2450/

「米陸軍の極超音速兵器部隊が実ミサイル以外を受領」→https://holylandtokyo.com/2021/10/18/2342/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1

MDA長官がグアム防衛について再び語る [米国防省高官]

中国から2500nmに位置する重要作戦拠点のミサイル防衛

弾道・巡航ミサイルそして極超音速兵器から守るには

狭いグアム島の限られた土地への配備に苦労

5月23日、米ミサイル防衛庁MDAのJon A. Hill長官(海軍中将)がCSISで講演し、2026年までの運用開始が至上命題で、米太平洋軍ほか各方面からの早期実現求める声が高まるグアム島ミサイル防衛体制整備について語っていますので、3月末の2023年度予算案説明時の関連説明を、補足説明する形でご紹介いたします

5月23日、米ミサイル防衛庁MDAのJon A. Hill長官(海軍中将)がCSISで講演し、2026年までの運用開始が至上命題で、米太平洋軍ほか各方面からの早期実現求める声が高まるグアム島ミサイル防衛体制整備について語っていますので、3月末の2023年度予算案説明時の関連説明を、補足説明する形でご紹介いたします

繰り返してご説明するまでもなく、中国大陸から約2500nmの距離で中国の弾道ミサイル射程内に入っているグアム島は、米軍の対中国作戦の起点となる西太平洋の数少ない作戦基盤であり、海軍艦艇・潜水艦への弾薬補給や修理施設、空軍作戦機の一大発進基地&燃料弾薬補給施設、海兵隊の拠点などなど、重要な役割を担っています。

そして中国は当然のごとく、弾道ミサイルのみならず、大型爆撃機搭載の巡航ミサイルや極超音速兵器を開発配備し、更に最近では巡航ミサイル搭載の原子力潜水艦まで建造しているのではないかと報道されているところです

そして中国は当然のごとく、弾道ミサイルのみならず、大型爆撃機搭載の巡航ミサイルや極超音速兵器を開発配備し、更に最近では巡航ミサイル搭載の原子力潜水艦まで建造しているのではないかと報道されているところです

以下では、3月末の2023年度予算案説明時のMDA長官や関係幹部発言と並列表記して、CSIS講演の概要をご紹介いたします。発言内容に齟齬があるわけではなく、補完関係にあると考えたので併記形式といたしました

5月25日付米空軍協会web記事によれば

(●は3月末の予算説明、→→は5月23日のCSIS講演内容)

●2023年度予算案でグアムMD用に約660億円を要求し、多層なミサイル防衛体制構築のための配備装備や配備場所の調査検討、レーダーや兵器用部品調達費用に使用する

●現状のMDシステムは北朝鮮からの弾道ミサイル対処能力はあるが、中国からのミサイルを含む脅威は日進月歩の勢いで変化している

→→グアム島の防衛は、米国本土のミサイル防衛に続き2番目に重要な任務と考えている。グアム島は、弾道&巡航ミサイルや極超音速兵器から防御可能な態勢とはなっておらず、グアム島を360度全周警戒するセンサーと迎撃用ミサイルシステム、そして指揮統制センターを整備する計画を2023年度予算で推進する。

→→グアム島の防衛は、米国本土のミサイル防衛に続き2番目に重要な任務と考えている。グアム島は、弾道&巡航ミサイルや極超音速兵器から防御可能な態勢とはなっておらず、グアム島を360度全周警戒するセンサーと迎撃用ミサイルシステム、そして指揮統制センターを整備する計画を2023年度予算で推進する。

→→最も重要なのは、米空軍が多くのセンサー情報を持っているが、宇宙、地上、海上配備の様々なセンサー情報を集約し、指揮官が一目で状況把握できる指揮統制システム構築で、最も難しい部分だと考えている

●ルーマニアやポーランド配備のAegis Ashoreのような固定システムだけではなく、分散型システムを検討しており、移動式ランチャー活用にも関心を持っている

→→敵もグアム島の米軍施設攻撃を狙っており、搭載迎撃ミサイル数が減り兵站負担が増すことになっても、迎撃兵器は車両搭載移動型を導入することに決定したように、指揮統制センターも移動可能型にできないか検討している

●米海軍のSM-3やSM-6、PAC-3、そして現有のTHAADの組み合わせを基本とするが、米陸軍が2023年に配備予定の「Mid-Range Capability missile」などの将来装備も、可能になったタイミングで組み入れることも検討する

●米海軍のSM-3やSM-6、PAC-3、そして現有のTHAADの組み合わせを基本とするが、米陸軍が2023年に配備予定の「Mid-Range Capability missile」などの将来装備も、可能になったタイミングで組み入れることも検討する

●上述の各迎撃用ミサイルシステムは指揮統制システムとして米陸軍の「Integrated Battle Command System」で連接されるが、「イージスシステムの火器管制能力」も活用する。現時点では、弾道ミサイルと極超音速兵器対処に取り組んでいるが、その後にPAC-3の持つ優れた巡航ミサイル対処能力を米陸軍C2システムを通して融合させる

→→2013年から配備&運用しているTHAADに加え、パトリオットPCA-3を地上配備を完了することで、グアム島ミサイル防衛用に周辺海域でローテーション待機するイージス艦を3-4隻を開放することができる

→→イージス艦の指揮統制&火器管制装置は、艦艇搭載のSM-3 やSM-6など迎撃兵器以外に、弾道ミサイルや極超音速兵器防衛の指揮統制を強化することができる

●課題は、グアム島でミサイル防衛システムに使用可能な土地が限られていること

●課題は、グアム島でミサイル防衛システムに使用可能な土地が限られていること

→→シカゴ市ほどの面積のグアム島では、多くの場所が観光資源等として保護地域となっており、利用可能な面積は27%しかなく、陸海空軍海兵隊間で土地の確保競争になっている

///////////////////////////////////////////////////

グアム島は、かつて日本からの観光&買い物ツアーが盛んでしたが、今や中国団体ツアーが島を席巻して日本人は遠ざかり、更には中国人女性がグアム島で出産して子供に米国籍を取得させようとして問題化している、との報道をコロナ前に見たことがあります

グアム島には原住民の皆さんの聖地が多く存在して土地利用が容易でない面もありますが、観光用景観確保で軍事使用や開発を規制しているのであれば、中国人のために規制しているとも言えなくもなく、極めて皮肉な状態になっています

グアム島には原住民の皆さんの聖地が多く存在して土地利用が容易でない面もありますが、観光用景観確保で軍事使用や開発を規制しているのであれば、中国人のために規制しているとも言えなくもなく、極めて皮肉な状態になっています

グアム島ミサイル防衛が極めて重要なら、日本列島のミサイル防衛も重要なはずですが、くれぐれも日本の皆様には、ミサイル防衛の限界も理解していただく必要があると思います。迎撃できる範囲や迎撃ミサイルの数には限界があり、攻撃兵器の価格と比較し、その防御には数十倍・数百倍のコストが必要なことも、忘れてはなりません

MDA長官が3月末に同テーマで語った内容

「グアムMD整備の状況と困難を語る」→https://holylandtokyo.com/2022/04/05/3082/

関連の記事

「イージスアショアは分散&機動展開可能型へ」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-08-21

「太平洋軍司令官がグアムミサイル防衛一押し」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-07-23

「上下院軍事委員長が対中国抑止PDI推進」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-05-29

「太平洋軍が今年も追加要望事項レポート」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-03-03

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1

弾道・巡航ミサイルそして極超音速兵器から守るには

狭いグアム島の限られた土地への配備に苦労

5月23日、米ミサイル防衛庁MDAのJon A. Hill長官(海軍中将)がCSISで講演し、2026年までの運用開始が至上命題で、米太平洋軍ほか各方面からの早期実現求める声が高まるグアム島ミサイル防衛体制整備について語っていますので、3月末の2023年度予算案説明時の関連説明を、補足説明する形でご紹介いたします

5月23日、米ミサイル防衛庁MDAのJon A. Hill長官(海軍中将)がCSISで講演し、2026年までの運用開始が至上命題で、米太平洋軍ほか各方面からの早期実現求める声が高まるグアム島ミサイル防衛体制整備について語っていますので、3月末の2023年度予算案説明時の関連説明を、補足説明する形でご紹介いたします繰り返してご説明するまでもなく、中国大陸から約2500nmの距離で中国の弾道ミサイル射程内に入っているグアム島は、米軍の対中国作戦の起点となる西太平洋の数少ない作戦基盤であり、海軍艦艇・潜水艦への弾薬補給や修理施設、空軍作戦機の一大発進基地&燃料弾薬補給施設、海兵隊の拠点などなど、重要な役割を担っています。

そして中国は当然のごとく、弾道ミサイルのみならず、大型爆撃機搭載の巡航ミサイルや極超音速兵器を開発配備し、更に最近では巡航ミサイル搭載の原子力潜水艦まで建造しているのではないかと報道されているところです

そして中国は当然のごとく、弾道ミサイルのみならず、大型爆撃機搭載の巡航ミサイルや極超音速兵器を開発配備し、更に最近では巡航ミサイル搭載の原子力潜水艦まで建造しているのではないかと報道されているところです以下では、3月末の2023年度予算案説明時のMDA長官や関係幹部発言と並列表記して、CSIS講演の概要をご紹介いたします。発言内容に齟齬があるわけではなく、補完関係にあると考えたので併記形式といたしました

5月25日付米空軍協会web記事によれば

(●は3月末の予算説明、→→は5月23日のCSIS講演内容)

●2023年度予算案でグアムMD用に約660億円を要求し、多層なミサイル防衛体制構築のための配備装備や配備場所の調査検討、レーダーや兵器用部品調達費用に使用する

●現状のMDシステムは北朝鮮からの弾道ミサイル対処能力はあるが、中国からのミサイルを含む脅威は日進月歩の勢いで変化している

→→グアム島の防衛は、米国本土のミサイル防衛に続き2番目に重要な任務と考えている。グアム島は、弾道&巡航ミサイルや極超音速兵器から防御可能な態勢とはなっておらず、グアム島を360度全周警戒するセンサーと迎撃用ミサイルシステム、そして指揮統制センターを整備する計画を2023年度予算で推進する。

→→グアム島の防衛は、米国本土のミサイル防衛に続き2番目に重要な任務と考えている。グアム島は、弾道&巡航ミサイルや極超音速兵器から防御可能な態勢とはなっておらず、グアム島を360度全周警戒するセンサーと迎撃用ミサイルシステム、そして指揮統制センターを整備する計画を2023年度予算で推進する。→→最も重要なのは、米空軍が多くのセンサー情報を持っているが、宇宙、地上、海上配備の様々なセンサー情報を集約し、指揮官が一目で状況把握できる指揮統制システム構築で、最も難しい部分だと考えている

●ルーマニアやポーランド配備のAegis Ashoreのような固定システムだけではなく、分散型システムを検討しており、移動式ランチャー活用にも関心を持っている

→→敵もグアム島の米軍施設攻撃を狙っており、搭載迎撃ミサイル数が減り兵站負担が増すことになっても、迎撃兵器は車両搭載移動型を導入することに決定したように、指揮統制センターも移動可能型にできないか検討している

●米海軍のSM-3やSM-6、PAC-3、そして現有のTHAADの組み合わせを基本とするが、米陸軍が2023年に配備予定の「Mid-Range Capability missile」などの将来装備も、可能になったタイミングで組み入れることも検討する

●米海軍のSM-3やSM-6、PAC-3、そして現有のTHAADの組み合わせを基本とするが、米陸軍が2023年に配備予定の「Mid-Range Capability missile」などの将来装備も、可能になったタイミングで組み入れることも検討する●上述の各迎撃用ミサイルシステムは指揮統制システムとして米陸軍の「Integrated Battle Command System」で連接されるが、「イージスシステムの火器管制能力」も活用する。現時点では、弾道ミサイルと極超音速兵器対処に取り組んでいるが、その後にPAC-3の持つ優れた巡航ミサイル対処能力を米陸軍C2システムを通して融合させる

→→2013年から配備&運用しているTHAADに加え、パトリオットPCA-3を地上配備を完了することで、グアム島ミサイル防衛用に周辺海域でローテーション待機するイージス艦を3-4隻を開放することができる

→→イージス艦の指揮統制&火器管制装置は、艦艇搭載のSM-3 やSM-6など迎撃兵器以外に、弾道ミサイルや極超音速兵器防衛の指揮統制を強化することができる

●課題は、グアム島でミサイル防衛システムに使用可能な土地が限られていること

●課題は、グアム島でミサイル防衛システムに使用可能な土地が限られていること→→シカゴ市ほどの面積のグアム島では、多くの場所が観光資源等として保護地域となっており、利用可能な面積は27%しかなく、陸海空軍海兵隊間で土地の確保競争になっている

///////////////////////////////////////////////////

グアム島は、かつて日本からの観光&買い物ツアーが盛んでしたが、今や中国団体ツアーが島を席巻して日本人は遠ざかり、更には中国人女性がグアム島で出産して子供に米国籍を取得させようとして問題化している、との報道をコロナ前に見たことがあります

グアム島には原住民の皆さんの聖地が多く存在して土地利用が容易でない面もありますが、観光用景観確保で軍事使用や開発を規制しているのであれば、中国人のために規制しているとも言えなくもなく、極めて皮肉な状態になっています

グアム島には原住民の皆さんの聖地が多く存在して土地利用が容易でない面もありますが、観光用景観確保で軍事使用や開発を規制しているのであれば、中国人のために規制しているとも言えなくもなく、極めて皮肉な状態になっていますグアム島ミサイル防衛が極めて重要なら、日本列島のミサイル防衛も重要なはずですが、くれぐれも日本の皆様には、ミサイル防衛の限界も理解していただく必要があると思います。迎撃できる範囲や迎撃ミサイルの数には限界があり、攻撃兵器の価格と比較し、その防御には数十倍・数百倍のコストが必要なことも、忘れてはなりません

MDA長官が3月末に同テーマで語った内容

「グアムMD整備の状況と困難を語る」→https://holylandtokyo.com/2022/04/05/3082/

関連の記事

「イージスアショアは分散&機動展開可能型へ」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-08-21

「太平洋軍司令官がグアムミサイル防衛一押し」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-07-23

「上下院軍事委員長が対中国抑止PDI推進」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-05-29

「太平洋軍が今年も追加要望事項レポート」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-03-03

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1

Kirby国防省報道官が米大統領府NSC戦略広報官へ [米国防省高官]

初の黒人移民女性同性愛者報道官Jean-Pierre女史を支援

米海軍+国務省+国防省(2回)の報道官経験者

5月20日バイデン大統領は、国防省のJohn Kirby報道官がホワイトハウスの国家安全保障会議(NSC)の戦略広報調整官に就くと発表しました。バイデン政権の安全保障政策に関する情報発信を強化する狙いがあると見られています。

5月20日バイデン大統領は、国防省のJohn Kirby報道官がホワイトハウスの国家安全保障会議(NSC)の戦略広報調整官に就くと発表しました。バイデン政権の安全保障政策に関する情報発信を強化する狙いがあると見られています。

ホワイトハウスの報道官ポストは、バイデン氏が大統領就任時から務めていたJen Psaki女史が5月13日に退任し、後任には「黒人」「同性愛者」「移民女性」の3側面で初の大統領府報道官だと16日の就任時に自己紹介したKarine Jean-Pierre女史(前副報道官)が就任しています

しかし、激務の大統領府報道官職の後任選定過程では、常にJohn Kirby氏が有力候補としてホワイトハウス内で検討&議論されてきたと報じられています

しかし、激務の大統領府報道官職の後任選定過程では、常にJohn Kirby氏が有力候補としてホワイトハウス内で検討&議論されてきたと報じられています

いかにもバイデン政権らしいJean-Pierre新報道官の指名でしたが、安全保障政策や軍事問題に関しては経験不足との懸念もあり、米海軍士官経験があり、報道官職(spokesman)を米海軍(2021年から)→国防省(2013年12月から)→国務省(2015年5月~2017年1月)→国防省(2021年1月~)と歴任して百戦錬磨のJohn Kirby氏が、新設の戦略広報調整官ポストに迎えられた模様です

「百戦錬磨」とご紹介したJohn Kirby氏ですが、特にバイデン政権下では、大混乱の中で行われた米軍のアフガニスタン撤収や、現在も続くロシアによるウクライナ侵攻についての厳しい記者団からの質問にも、的確に粘りずよく対応&情報発信を続け、国防省からバイデン政権の姿勢を落ち着いて広報したとして一段と評価を高め、今回の起用に至ったと20日付で各社が報じています

「百戦錬磨」とご紹介したJohn Kirby氏ですが、特にバイデン政権下では、大混乱の中で行われた米軍のアフガニスタン撤収や、現在も続くロシアによるウクライナ侵攻についての厳しい記者団からの質問にも、的確に粘りずよく対応&情報発信を続け、国防省からバイデン政権の姿勢を落ち着いて広報したとして一段と評価を高め、今回の起用に至ったと20日付で各社が報じています

ホワイトハウスへ移籍後は、通常の記者会見はKarine Jean-Pierre新報道官が担うものの、時にはJohn Kirby氏も会見を担当するとのことです。

////////////////////////////////////////////

最近のウクライナ情勢に関する国防省会見で、Kirby氏が「ウクライナから伝えられる現場映像は、その悲惨な状況から見るに堪えない」と述べて言葉に詰まる場面が広く報じられましたが、どこからも批判的な声は上がらず、逆に普段から丁寧に誠実に報道機関対応に臨んできたJohn Kirby氏の人柄を評価するコメントが多くみられました

最近のウクライナ情勢に関する国防省会見で、Kirby氏が「ウクライナから伝えられる現場映像は、その悲惨な状況から見るに堪えない」と述べて言葉に詰まる場面が広く報じられましたが、どこからも批判的な声は上がらず、逆に普段から丁寧に誠実に報道機関対応に臨んできたJohn Kirby氏の人柄を評価するコメントが多くみられました

米海軍+国務省+国防省(2回)の報道官経験者は極めて異例で、途中で民間報道機関や広報コンサル会社への転身の誘いも多数あったと思いますが、ストレスフルで一般には平均勤務期間が短い「公務」報道官に長期間従事する姿勢にも頭が下がります。

米海軍+国務省+国防省(2回)の報道官経験者は極めて異例で、途中で民間報道機関や広報コンサル会社への転身の誘いも多数あったと思いますが、ストレスフルで一般には平均勤務期間が短い「公務」報道官に長期間従事する姿勢にも頭が下がります。

バイデン政権の姿勢には、個人的に「?」な部分も多いのですが、推定59歳、フロリダ出身で元海軍少将であるJohn Kirby氏の益々のご活躍を祈念申し上げます

追伸・・・Psaki前大統領府報道官とKirby氏は、国務省報道官の前任と後任(Kirby氏)だったようです。激務でかつ世間に顔が知られるポストとなると、成り手が限定されるのかもです

Kirby国防省報道官関連

「アフガン人が写る国防省映像公開停止」→https://holylandtokyo.com/2021/11/03/2400/

「苦悩深くアフガン避難民の米国受け入れ」→https://holylandtokyo.com/2021/10/28/2375/

米国防省報道官(海軍少将時代)関連

「マケイン議員が報道官に激怒」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-10-24

「国防省がHumint強化へ」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2012-04-27

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1

米海軍+国務省+国防省(2回)の報道官経験者

5月20日バイデン大統領は、国防省のJohn Kirby報道官がホワイトハウスの国家安全保障会議(NSC)の戦略広報調整官に就くと発表しました。バイデン政権の安全保障政策に関する情報発信を強化する狙いがあると見られています。

5月20日バイデン大統領は、国防省のJohn Kirby報道官がホワイトハウスの国家安全保障会議(NSC)の戦略広報調整官に就くと発表しました。バイデン政権の安全保障政策に関する情報発信を強化する狙いがあると見られています。ホワイトハウスの報道官ポストは、バイデン氏が大統領就任時から務めていたJen Psaki女史が5月13日に退任し、後任には「黒人」「同性愛者」「移民女性」の3側面で初の大統領府報道官だと16日の就任時に自己紹介したKarine Jean-Pierre女史(前副報道官)が就任しています

しかし、激務の大統領府報道官職の後任選定過程では、常にJohn Kirby氏が有力候補としてホワイトハウス内で検討&議論されてきたと報じられています

しかし、激務の大統領府報道官職の後任選定過程では、常にJohn Kirby氏が有力候補としてホワイトハウス内で検討&議論されてきたと報じられていますいかにもバイデン政権らしいJean-Pierre新報道官の指名でしたが、安全保障政策や軍事問題に関しては経験不足との懸念もあり、米海軍士官経験があり、報道官職(spokesman)を米海軍(2021年から)→国防省(2013年12月から)→国務省(2015年5月~2017年1月)→国防省(2021年1月~)と歴任して百戦錬磨のJohn Kirby氏が、新設の戦略広報調整官ポストに迎えられた模様です

「百戦錬磨」とご紹介したJohn Kirby氏ですが、特にバイデン政権下では、大混乱の中で行われた米軍のアフガニスタン撤収や、現在も続くロシアによるウクライナ侵攻についての厳しい記者団からの質問にも、的確に粘りずよく対応&情報発信を続け、国防省からバイデン政権の姿勢を落ち着いて広報したとして一段と評価を高め、今回の起用に至ったと20日付で各社が報じています

「百戦錬磨」とご紹介したJohn Kirby氏ですが、特にバイデン政権下では、大混乱の中で行われた米軍のアフガニスタン撤収や、現在も続くロシアによるウクライナ侵攻についての厳しい記者団からの質問にも、的確に粘りずよく対応&情報発信を続け、国防省からバイデン政権の姿勢を落ち着いて広報したとして一段と評価を高め、今回の起用に至ったと20日付で各社が報じていますホワイトハウスへ移籍後は、通常の記者会見はKarine Jean-Pierre新報道官が担うものの、時にはJohn Kirby氏も会見を担当するとのことです。

////////////////////////////////////////////

最近のウクライナ情勢に関する国防省会見で、Kirby氏が「ウクライナから伝えられる現場映像は、その悲惨な状況から見るに堪えない」と述べて言葉に詰まる場面が広く報じられましたが、どこからも批判的な声は上がらず、逆に普段から丁寧に誠実に報道機関対応に臨んできたJohn Kirby氏の人柄を評価するコメントが多くみられました

最近のウクライナ情勢に関する国防省会見で、Kirby氏が「ウクライナから伝えられる現場映像は、その悲惨な状況から見るに堪えない」と述べて言葉に詰まる場面が広く報じられましたが、どこからも批判的な声は上がらず、逆に普段から丁寧に誠実に報道機関対応に臨んできたJohn Kirby氏の人柄を評価するコメントが多くみられました 米海軍+国務省+国防省(2回)の報道官経験者は極めて異例で、途中で民間報道機関や広報コンサル会社への転身の誘いも多数あったと思いますが、ストレスフルで一般には平均勤務期間が短い「公務」報道官に長期間従事する姿勢にも頭が下がります。

米海軍+国務省+国防省(2回)の報道官経験者は極めて異例で、途中で民間報道機関や広報コンサル会社への転身の誘いも多数あったと思いますが、ストレスフルで一般には平均勤務期間が短い「公務」報道官に長期間従事する姿勢にも頭が下がります。バイデン政権の姿勢には、個人的に「?」な部分も多いのですが、推定59歳、フロリダ出身で元海軍少将であるJohn Kirby氏の益々のご活躍を祈念申し上げます

追伸・・・Psaki前大統領府報道官とKirby氏は、国務省報道官の前任と後任(Kirby氏)だったようです。激務でかつ世間に顔が知られるポストとなると、成り手が限定されるのかもです

Kirby国防省報道官関連

「アフガン人が写る国防省映像公開停止」→https://holylandtokyo.com/2021/11/03/2400/

「苦悩深くアフガン避難民の米国受け入れ」→https://holylandtokyo.com/2021/10/28/2375/

米国防省報道官(海軍少将時代)関連

「マケイン議員が報道官に激怒」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-10-24

「国防省がHumint強化へ」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2012-04-27

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1

国防省JCOが小型無人機対処エネルギー兵器3機種吟味 [米国防省高官]

JCO(統合小型無人機対処検討室)主導で3回目の検証

高出力マイクロ波使用でEMP効果等で無人機無効化狙う

昨年は「副次的被害小」と「安価で携帯可能」な対処兵器検証

5月11日、米国防省で小型無人機対処を検討するJCO(統合小型無人機対処検討室:Joint Counter-Small Unmanned Aircraft Systems Office)が記者懇談会を行い、4月に「高出力マイクロ波」を使用した小型無人機対処装備3機種の確認試験を実施したと説明しました

5月11日、米国防省で小型無人機対処を検討するJCO(統合小型無人機対処検討室:Joint Counter-Small Unmanned Aircraft Systems Office)が記者懇談会を行い、4月に「高出力マイクロ波」を使用した小型無人機対処装備3機種の確認試験を実施したと説明しました

JCOは、無人機の脅威の高まりを受け、前線部隊や米本土基地等を防御する手段を専門に検討する組織として2019年末に設置され、2021年1月には小型無人機対処戦略(Counter-Small Unmanned Aircraft Systems Strategy)を発表して「情報収集分析」、「防御体制確立」、「他との協力体制構築」の3本柱で取り組みを加速すると宣言している組織です

その後、2021年4月には第1回目の確認試験として「周辺への副次的被害の少ない対処兵器」を対象に復習機種の評価試験を実施し、同年9月には2回目として「安価で携帯可能な対処兵器」の評価テストを実施しており、「高出力マイクロ波」使用兵器の試験は3回目の分野別評価テストでした

その後、2021年4月には第1回目の確認試験として「周辺への副次的被害の少ない対処兵器」を対象に復習機種の評価試験を実施し、同年9月には2回目として「安価で携帯可能な対処兵器」の評価テストを実施しており、「高出力マイクロ波」使用兵器の試験は3回目の分野別評価テストでした

「高出力マイクロ波」使用兵器の試験概要

●4月4~22日にアリゾナ州Yuma Proving Groundで実施

●3企業提案の装備を評価。小型無人機を3つのカテゴリーに重量で区分(G1は20ポンド以下、G2は20-55、G3は55-1320ポンド)し、各カテゴリーの小型無人機に対し、各対処兵器が「どのくらいの距離から」、「どのくらいの対処時間」で無効化が可能か評価

●3企業は「Epirus」「Raytheon Technologies」「Leonardo DRS」で印象は・・・

・「Leonardo DRS」--- vector inversion generatorと呼ばれる放射アンテナの無い特殊な形状で評価が難しかったが、工夫して必要な評価データを得ることができた

・「Raytheon Technologies」--- まだ開発中の段階と言えるが、将来の伸びしろを感じる。対処有効距離は多少短い印象

・「Epirus」--- 現在前線部隊等で行われている対処程度の対処有効距離は確保できているし、将来的な延伸の可能性を秘めている

このほか、3回目までに評価試験を行った分野とは異なる、固定装置による対処兵器分野「countering small UAS as a service, or CaaS」でも並行して候補の絞り込みを行っており、25個の提案から5つに絞り込んでデモ試験を行う方向で進んでいるようです

このほか、3回目までに評価試験を行った分野とは異なる、固定装置による対処兵器分野「countering small UAS as a service, or CaaS」でも並行して候補の絞り込みを行っており、25個の提案から5つに絞り込んでデモ試験を行う方向で進んでいるようです

「CaaS」は展開先の運用拠点基地の防御用を想定した対処兵器で、「候補装置はそれぞれに異なった探知、識別、追尾、破壊能力や仕組みを持っており、様々な角度から分析中であるが、来週には国防省内に限定展開して本格的に評価に入っていく」、「様々な要素後術を既存のシステムと組み合わせる等、企業とJCOの頭の体操が多くなるプロセスだ」とJCO幹部は説明しています

またJCOは、昨年1回目及び2回目の評価テストに参加した企業のいくつかと、具体的装備化に向けた契約締結段階に向かいつつあると記者団に述べ、2022年秋に予定する4回目の分野別評価に向けた準備も進めていると説明しましたが、具体的な中身については言及を避けました

////////////////////////////////////////////

JCOは、各軍種がバラバラに取り組んでいた小型無人機対処兵器開発&調達を、取りまとめて効率的に行うため設立された組織で、米陸軍少将がトップで陸軍が主導的な役割を果たしている組織です

JCOは、各軍種がバラバラに取り組んでいた小型無人機対処兵器開発&調達を、取りまとめて効率的に行うため設立された組織で、米陸軍少将がトップで陸軍が主導的な役割を果たしている組織です

ご紹介した装備の絞り込みだけでなく、運用ドクトリンや運用&訓練手法などにも統一した基準を示し、米軍として一体的な取り組みを推進することも担っています。また指揮統制システムや既存システムとの連携も重要な課題で、報道では、最も進んだTHAAD指揮統制システムとの連接が極めて重要とのGainey少将の発言も紹介されており、広がりの大きな事業であることを伺わせます

更に、無人機対処と言っても海外展開拠点から国内基地まで環境は様々で、同盟国と協力した海外敵対勢力の無人機脅威分析から、米連邦航空局と連携した米国内で使用される小型無人機の把握などまでの多様な課題を抱え、加えてJCOが2021年1月作成の小型無人機対処戦略は「国内技術開発への投資政策」や「対処装備の海外への売込み」までを視野においており、課題山盛り状態です

JCO(Joint Counter small UAS office)関連の記事

「2回目:安価で携帯可能な兵器試験」→https://holylandtokyo.com/2021/10/08/2280/

「1回目:副次的被害小な兵器試験」→https://holylandtokyo.com/2021/04/19/110/

「米国防省が小型無人機対処戦略」→https://holylandtokyo.com/2021/01/12/295/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1

高出力マイクロ波使用でEMP効果等で無人機無効化狙う

昨年は「副次的被害小」と「安価で携帯可能」な対処兵器検証

5月11日、米国防省で小型無人機対処を検討するJCO(統合小型無人機対処検討室:Joint Counter-Small Unmanned Aircraft Systems Office)が記者懇談会を行い、4月に「高出力マイクロ波」を使用した小型無人機対処装備3機種の確認試験を実施したと説明しました

5月11日、米国防省で小型無人機対処を検討するJCO(統合小型無人機対処検討室:Joint Counter-Small Unmanned Aircraft Systems Office)が記者懇談会を行い、4月に「高出力マイクロ波」を使用した小型無人機対処装備3機種の確認試験を実施したと説明しましたJCOは、無人機の脅威の高まりを受け、前線部隊や米本土基地等を防御する手段を専門に検討する組織として2019年末に設置され、2021年1月には小型無人機対処戦略(Counter-Small Unmanned Aircraft Systems Strategy)を発表して「情報収集分析」、「防御体制確立」、「他との協力体制構築」の3本柱で取り組みを加速すると宣言している組織です

その後、2021年4月には第1回目の確認試験として「周辺への副次的被害の少ない対処兵器」を対象に復習機種の評価試験を実施し、同年9月には2回目として「安価で携帯可能な対処兵器」の評価テストを実施しており、「高出力マイクロ波」使用兵器の試験は3回目の分野別評価テストでした

その後、2021年4月には第1回目の確認試験として「周辺への副次的被害の少ない対処兵器」を対象に復習機種の評価試験を実施し、同年9月には2回目として「安価で携帯可能な対処兵器」の評価テストを実施しており、「高出力マイクロ波」使用兵器の試験は3回目の分野別評価テストでした「高出力マイクロ波」使用兵器の試験概要

●4月4~22日にアリゾナ州Yuma Proving Groundで実施

●3企業提案の装備を評価。小型無人機を3つのカテゴリーに重量で区分(G1は20ポンド以下、G2は20-55、G3は55-1320ポンド)し、各カテゴリーの小型無人機に対し、各対処兵器が「どのくらいの距離から」、「どのくらいの対処時間」で無効化が可能か評価

●3企業は「Epirus」「Raytheon Technologies」「Leonardo DRS」で印象は・・・

・「Leonardo DRS」--- vector inversion generatorと呼ばれる放射アンテナの無い特殊な形状で評価が難しかったが、工夫して必要な評価データを得ることができた

・「Raytheon Technologies」--- まだ開発中の段階と言えるが、将来の伸びしろを感じる。対処有効距離は多少短い印象

・「Epirus」--- 現在前線部隊等で行われている対処程度の対処有効距離は確保できているし、将来的な延伸の可能性を秘めている

このほか、3回目までに評価試験を行った分野とは異なる、固定装置による対処兵器分野「countering small UAS as a service, or CaaS」でも並行して候補の絞り込みを行っており、25個の提案から5つに絞り込んでデモ試験を行う方向で進んでいるようです

このほか、3回目までに評価試験を行った分野とは異なる、固定装置による対処兵器分野「countering small UAS as a service, or CaaS」でも並行して候補の絞り込みを行っており、25個の提案から5つに絞り込んでデモ試験を行う方向で進んでいるようです「CaaS」は展開先の運用拠点基地の防御用を想定した対処兵器で、「候補装置はそれぞれに異なった探知、識別、追尾、破壊能力や仕組みを持っており、様々な角度から分析中であるが、来週には国防省内に限定展開して本格的に評価に入っていく」、「様々な要素後術を既存のシステムと組み合わせる等、企業とJCOの頭の体操が多くなるプロセスだ」とJCO幹部は説明しています

またJCOは、昨年1回目及び2回目の評価テストに参加した企業のいくつかと、具体的装備化に向けた契約締結段階に向かいつつあると記者団に述べ、2022年秋に予定する4回目の分野別評価に向けた準備も進めていると説明しましたが、具体的な中身については言及を避けました

////////////////////////////////////////////

JCOは、各軍種がバラバラに取り組んでいた小型無人機対処兵器開発&調達を、取りまとめて効率的に行うため設立された組織で、米陸軍少将がトップで陸軍が主導的な役割を果たしている組織です

JCOは、各軍種がバラバラに取り組んでいた小型無人機対処兵器開発&調達を、取りまとめて効率的に行うため設立された組織で、米陸軍少将がトップで陸軍が主導的な役割を果たしている組織ですご紹介した装備の絞り込みだけでなく、運用ドクトリンや運用&訓練手法などにも統一した基準を示し、米軍として一体的な取り組みを推進することも担っています。また指揮統制システムや既存システムとの連携も重要な課題で、報道では、最も進んだTHAAD指揮統制システムとの連接が極めて重要とのGainey少将の発言も紹介されており、広がりの大きな事業であることを伺わせます

更に、無人機対処と言っても海外展開拠点から国内基地まで環境は様々で、同盟国と協力した海外敵対勢力の無人機脅威分析から、米連邦航空局と連携した米国内で使用される小型無人機の把握などまでの多様な課題を抱え、加えてJCOが2021年1月作成の小型無人機対処戦略は「国内技術開発への投資政策」や「対処装備の海外への売込み」までを視野においており、課題山盛り状態です

JCO(Joint Counter small UAS office)関連の記事

「2回目:安価で携帯可能な兵器試験」→https://holylandtokyo.com/2021/10/08/2280/

「1回目:副次的被害小な兵器試験」→https://holylandtokyo.com/2021/04/19/110/

「米国防省が小型無人機対処戦略」→https://holylandtokyo.com/2021/01/12/295/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1

ロシアの電子戦に迅速対処したSpaceXに学べ [米国防省高官]

広告なし!スマホに優しい「東京の郊外より2」

→https://holylandtokyo.com/

///////////////////////////////////////////////////////

ウクライナでのロシアの電子戦に触れつつ

ウ国に提供したStarlinkを防御したSpaceXの対処に驚嘆

国防省専門家「目を見張るほど」「涙が出るほど」素晴らしい

4月20日のイベントで国防省や米空軍の幹部が、ロシアの電子妨害に対処してウクライナのインターネット接続を確保したSpaceX社の迅速で見事な対応を取り上げ、国防省をはじめとする政府機関もこの柔軟で迅速な対処を学ぶべきだと訴えました

4月20日のイベントで国防省や米空軍の幹部が、ロシアの電子妨害に対処してウクライナのインターネット接続を確保したSpaceX社の迅速で見事な対応を取り上げ、国防省をはじめとする政府機関もこの柔軟で迅速な対処を学ぶべきだと訴えました

イーロン・マスクが率いるSpaceX社は、ロシアのウクライナ侵略開始直後に、31歳のウクライナ副首長兼ねてデジタル相からの要請を受け、48時間以内に衛星利用インターネットサービス「Starlink」をウクライナに提供し、同時に関連端末を多量にウクライナに届けました。

これを受け、ロシアもウクライナをインターネットから遮断すべく直ちに電子戦(EW:electromagnetic warfare)を開始したようですが、翌日にはSpaceXが「Starlink」ソフトの妨害対象部分を見つけ出し、直ちに修復してロシアの妨害を無効化し、ウクライナのネット接続を今日まで確保し続けているとのことです

これを受け、ロシアもウクライナをインターネットから遮断すべく直ちに電子戦(EW:electromagnetic warfare)を開始したようですが、翌日にはSpaceXが「Starlink」ソフトの妨害対象部分を見つけ出し、直ちに修復してロシアの妨害を無効化し、ウクライナのネット接続を今日まで確保し続けているとのことです

20日付Defense-News記事によれば

●米国防長官室のDave Tremper電子戦室長は、「SpaceXのElon Musk社長は、開戦時に数千のスターリンク端末を届けてウクライナを支援したが、ロシアの電子妨害にも迅速に対処して翌日には無効化している」、「電子戦において理想的な素晴らしい対処であり、その様子は涙が出るほど素晴らしい」と讃えた

●そして同時に同室長は、「仮にこれを政府機関が行っていたら、このようなコード修正に多くの手間をかけた分析を行い、意思決定に時間を要し、契約と実行まで含まると途方もない時間が必要だったろう」と語り、「我々にはこのような機敏さが必要で、電磁スペクトラム戦に向き合う姿勢や大胆に挑戦して変革することを可能にしなければならない」と訴えた

●そして同時に同室長は、「仮にこれを政府機関が行っていたら、このようなコード修正に多くの手間をかけた分析を行い、意思決定に時間を要し、契約と実行まで含まると途方もない時間が必要だったろう」と語り、「我々にはこのような機敏さが必要で、電磁スペクトラム戦に向き合う姿勢や大胆に挑戦して変革することを可能にしなければならない」と訴えた

●また同室長は、システムの2重化・複数化の重要性を強調し、一つが被害を受けても、生き残ったもう一つで機能を維持する重要性を訴えた。そしてEW装置を更新する際には、単なる更新ではなく、システムの強靭性アップを図るべきだと主張した

●更に、AIや機械学習の導入による装備の処理速度向上や、デジタル設計活用による調達の迅速性追求も重要だと述べ、開発中の電子戦機EC-37B(Compass Call)がこの技術を活用し、地上で様々な新たな電子妨害手法を運用者と煮詰めている様子を紹介した

●ウクライナにおけるロシアの電子戦について同室長は、米国防省が予期していたほど強力ではない(Pentagon expected a much stronger EW showing from Russia)と述べつつも、侵攻部隊を前進させながら電子戦を同時進行するロシア軍の同期された活動と、高度で洗練されたEW装備から多くを学んでいると語った

●ウクライナにおけるロシアの電子戦について同室長は、米国防省が予期していたほど強力ではない(Pentagon expected a much stronger EW showing from Russia)と述べつつも、侵攻部隊を前進させながら電子戦を同時進行するロシア軍の同期された活動と、高度で洗練されたEW装備から多くを学んでいると語った

●また、ロシア軍のような電子戦を実戦で行うには、電子戦担当部隊や兵士の教育訓練が極めて重要で、士官から下士官レベルに至る全ての関係者が理解するまでの徹底した準備訓練と知識の浸透が欠かせないと表現した

●米空軍電磁スペクトラム課長のTad Clark准将は、今後の戦いは電磁波を絡める比率が一層高まると予想され、特に緒戦において電磁波領域を支配することが、戦い全体を優位に進める上で不可欠になると語った

●米空軍電磁スペクトラム課長のTad Clark准将は、今後の戦いは電磁波を絡める比率が一層高まると予想され、特に緒戦において電磁波領域を支配することが、戦い全体を優位に進める上で不可欠になると語った

////////////////////////////////////////////

民間から改革の「旗手」や「担い手」として招かれながら、2-3年勤務後に国防省や各軍種の「硬直性」「改革意欲欠如」「複雑怪奇な手続き」「様々な抵抗」などに不満をぶちまけつつ去っていく事例が続いています。

不満をつづった文書をネット上に公開して昨年9月に辞任した国防省CSOに続き、2019年から空軍省CAO(chief architect officer)を務めていたPreston Dunlap氏が、web上に「国防省官僚制を改革するため成すべきこと」との8ページもの文書を投稿して数週間後に辞任することを明らかにしました

Dave Tremper電子戦室長の前任者であるWilliam Conley氏は「車いす上の改革者」と呼ばれましたが、この方も道半ばにして辞任しており、その際各方面から「電子戦の改善改革を考え抜き、民間の革新的技術の早期導入を推進し、敵に負担を強いる戦略を思慮していた人物」で、「新たなセンサー技術や電磁スペクトラム兵器のアイディアを膨らましていた人物」として惜しむ声が上がった方でした。軍の改革は難しいということです

Dave Tremper電子戦室長の前任者であるWilliam Conley氏は「車いす上の改革者」と呼ばれましたが、この方も道半ばにして辞任しており、その際各方面から「電子戦の改善改革を考え抜き、民間の革新的技術の早期導入を推進し、敵に負担を強いる戦略を思慮していた人物」で、「新たなセンサー技術や電磁スペクトラム兵器のアイディアを膨らましていた人物」として惜しむ声が上がった方でした。軍の改革は難しいということです

ウクライナにおけるサイバー&電子戦

「露VSウのサイバー戦とFedorov副首相」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2022-03-22

最近のEW関連記事

「米空軍が電子戦専門航空団創設」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-06-30

「Electronic Protection超重視」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-06-03

「2021年春完成の電子戦戦略を語る」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-01-30

「米陸軍は2027年までに前線電子戦部隊整備」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-01-04

「電子戦専門の航空団創設へ」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-11-03

「さわり国防省電子戦戦略」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-11-03

「国防省の電子戦担当少将が語る:道遠し」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-12-19

原点:ロシアの電子戦に驚愕の米軍

「東欧中東戦線でのロシア軍電子戦を概観」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-06-09-1

「ウクライナの教訓」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-05-08

「露軍の電子戦に驚く米軍」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-08-03-1

「ウクライナで学ぶ米陸軍」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-04-02

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1

→https://holylandtokyo.com/

///////////////////////////////////////////////////////

ウクライナでのロシアの電子戦に触れつつ

ウ国に提供したStarlinkを防御したSpaceXの対処に驚嘆

国防省専門家「目を見張るほど」「涙が出るほど」素晴らしい

4月20日のイベントで国防省や米空軍の幹部が、ロシアの電子妨害に対処してウクライナのインターネット接続を確保したSpaceX社の迅速で見事な対応を取り上げ、国防省をはじめとする政府機関もこの柔軟で迅速な対処を学ぶべきだと訴えました

4月20日のイベントで国防省や米空軍の幹部が、ロシアの電子妨害に対処してウクライナのインターネット接続を確保したSpaceX社の迅速で見事な対応を取り上げ、国防省をはじめとする政府機関もこの柔軟で迅速な対処を学ぶべきだと訴えましたイーロン・マスクが率いるSpaceX社は、ロシアのウクライナ侵略開始直後に、31歳のウクライナ副首長兼ねてデジタル相からの要請を受け、48時間以内に衛星利用インターネットサービス「Starlink」をウクライナに提供し、同時に関連端末を多量にウクライナに届けました。

これを受け、ロシアもウクライナをインターネットから遮断すべく直ちに電子戦(EW:electromagnetic warfare)を開始したようですが、翌日にはSpaceXが「Starlink」ソフトの妨害対象部分を見つけ出し、直ちに修復してロシアの妨害を無効化し、ウクライナのネット接続を今日まで確保し続けているとのことです

これを受け、ロシアもウクライナをインターネットから遮断すべく直ちに電子戦(EW:electromagnetic warfare)を開始したようですが、翌日にはSpaceXが「Starlink」ソフトの妨害対象部分を見つけ出し、直ちに修復してロシアの妨害を無効化し、ウクライナのネット接続を今日まで確保し続けているとのことです20日付Defense-News記事によれば

●米国防長官室のDave Tremper電子戦室長は、「SpaceXのElon Musk社長は、開戦時に数千のスターリンク端末を届けてウクライナを支援したが、ロシアの電子妨害にも迅速に対処して翌日には無効化している」、「電子戦において理想的な素晴らしい対処であり、その様子は涙が出るほど素晴らしい」と讃えた

●そして同時に同室長は、「仮にこれを政府機関が行っていたら、このようなコード修正に多くの手間をかけた分析を行い、意思決定に時間を要し、契約と実行まで含まると途方もない時間が必要だったろう」と語り、「我々にはこのような機敏さが必要で、電磁スペクトラム戦に向き合う姿勢や大胆に挑戦して変革することを可能にしなければならない」と訴えた

●そして同時に同室長は、「仮にこれを政府機関が行っていたら、このようなコード修正に多くの手間をかけた分析を行い、意思決定に時間を要し、契約と実行まで含まると途方もない時間が必要だったろう」と語り、「我々にはこのような機敏さが必要で、電磁スペクトラム戦に向き合う姿勢や大胆に挑戦して変革することを可能にしなければならない」と訴えた●また同室長は、システムの2重化・複数化の重要性を強調し、一つが被害を受けても、生き残ったもう一つで機能を維持する重要性を訴えた。そしてEW装置を更新する際には、単なる更新ではなく、システムの強靭性アップを図るべきだと主張した

●更に、AIや機械学習の導入による装備の処理速度向上や、デジタル設計活用による調達の迅速性追求も重要だと述べ、開発中の電子戦機EC-37B(Compass Call)がこの技術を活用し、地上で様々な新たな電子妨害手法を運用者と煮詰めている様子を紹介した

●ウクライナにおけるロシアの電子戦について同室長は、米国防省が予期していたほど強力ではない(Pentagon expected a much stronger EW showing from Russia)と述べつつも、侵攻部隊を前進させながら電子戦を同時進行するロシア軍の同期された活動と、高度で洗練されたEW装備から多くを学んでいると語った

●ウクライナにおけるロシアの電子戦について同室長は、米国防省が予期していたほど強力ではない(Pentagon expected a much stronger EW showing from Russia)と述べつつも、侵攻部隊を前進させながら電子戦を同時進行するロシア軍の同期された活動と、高度で洗練されたEW装備から多くを学んでいると語った●また、ロシア軍のような電子戦を実戦で行うには、電子戦担当部隊や兵士の教育訓練が極めて重要で、士官から下士官レベルに至る全ての関係者が理解するまでの徹底した準備訓練と知識の浸透が欠かせないと表現した

●米空軍電磁スペクトラム課長のTad Clark准将は、今後の戦いは電磁波を絡める比率が一層高まると予想され、特に緒戦において電磁波領域を支配することが、戦い全体を優位に進める上で不可欠になると語った

●米空軍電磁スペクトラム課長のTad Clark准将は、今後の戦いは電磁波を絡める比率が一層高まると予想され、特に緒戦において電磁波領域を支配することが、戦い全体を優位に進める上で不可欠になると語った////////////////////////////////////////////

民間から改革の「旗手」や「担い手」として招かれながら、2-3年勤務後に国防省や各軍種の「硬直性」「改革意欲欠如」「複雑怪奇な手続き」「様々な抵抗」などに不満をぶちまけつつ去っていく事例が続いています。

不満をつづった文書をネット上に公開して昨年9月に辞任した国防省CSOに続き、2019年から空軍省CAO(chief architect officer)を務めていたPreston Dunlap氏が、web上に「国防省官僚制を改革するため成すべきこと」との8ページもの文書を投稿して数週間後に辞任することを明らかにしました

Dave Tremper電子戦室長の前任者であるWilliam Conley氏は「車いす上の改革者」と呼ばれましたが、この方も道半ばにして辞任しており、その際各方面から「電子戦の改善改革を考え抜き、民間の革新的技術の早期導入を推進し、敵に負担を強いる戦略を思慮していた人物」で、「新たなセンサー技術や電磁スペクトラム兵器のアイディアを膨らましていた人物」として惜しむ声が上がった方でした。軍の改革は難しいということです

Dave Tremper電子戦室長の前任者であるWilliam Conley氏は「車いす上の改革者」と呼ばれましたが、この方も道半ばにして辞任しており、その際各方面から「電子戦の改善改革を考え抜き、民間の革新的技術の早期導入を推進し、敵に負担を強いる戦略を思慮していた人物」で、「新たなセンサー技術や電磁スペクトラム兵器のアイディアを膨らましていた人物」として惜しむ声が上がった方でした。軍の改革は難しいということですウクライナにおけるサイバー&電子戦

「露VSウのサイバー戦とFedorov副首相」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2022-03-22

最近のEW関連記事

「米空軍が電子戦専門航空団創設」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-06-30

「Electronic Protection超重視」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-06-03

「2021年春完成の電子戦戦略を語る」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-01-30

「米陸軍は2027年までに前線電子戦部隊整備」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-01-04

「電子戦専門の航空団創設へ」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-11-03

「さわり国防省電子戦戦略」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-11-03

「国防省の電子戦担当少将が語る:道遠し」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-12-19

原点:ロシアの電子戦に驚愕の米軍

「東欧中東戦線でのロシア軍電子戦を概観」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-06-09-1

「ウクライナの教訓」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-05-08

「露軍の電子戦に驚く米軍」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-08-03-1

「ウクライナで学ぶ米陸軍」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-04-02

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1

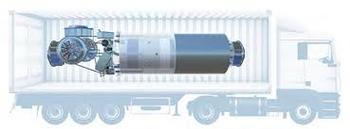

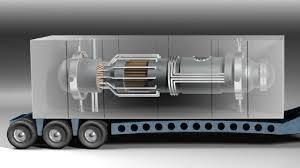

米国防省が航空輸送可能なミニ原発配備へ [米国防省高官]

僻地基地での使用を想定し、数か月で企業選定

2025年にデモ運用開始を目指し

C-17輸送機に搭載可能で1-5メガワット発電目指す

1960-70年代の失敗を教訓に

敵攻撃への脆弱性懸念の反対予期も

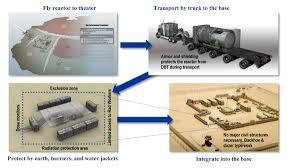

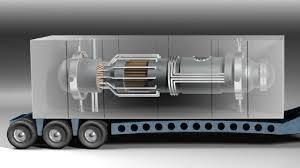

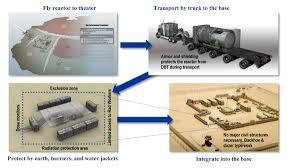

4月13日米国防省戦略能力開発室(SCO:Strategic Capabilities Office)が、人里離れた僻地基地で使用するC-17輸送機で空輸可能なミニ原発を開発し、2025年にはデモ運用を開始すると発表しました。

4月13日米国防省戦略能力開発室(SCO:Strategic Capabilities Office)が、人里離れた僻地基地で使用するC-17輸送機で空輸可能なミニ原発を開発し、2025年にはデモ運用を開始すると発表しました。

ミニ原発は重量40トンで、輸送機の貨物室に搭載可能なコンテナに収まるサイズに設計され、1-5メガワットの発電が可能ながら3年間は燃料補給が不要なものを想定しているとのことです。

今後数か月以内に2つの候補企業「BWXT Advanced Technologies」と「X-energy」から一つを選び、SCOによる環境影響評価を行い、2024年にテスト評価、2025年にデモ運用開始を計画しています。

今後数か月以内に2つの候補企業「BWXT Advanced Technologies」と「X-energy」から一つを選び、SCOによる環境影響評価を行い、2024年にテスト評価、2025年にデモ運用開始を計画しています。

4月15日付Defense-Newsからは、具体的な初号機の配備場所が決まっているのか、ミニ原発用の新型核燃料開発が行われている「Idaho国立研究所」でデモするのか、環境影響評価の結果によってアラスカやグアムやDiego Garciなど11の候補地から選ぶのか不明確ですが、過去の構想にあった「展開先の前線基地」での使用ではなく、「不便な僻地基地」で使用するとの説明ぶりになっています

米軍のミニ原発への取り組みは、以下のように冷戦時に一度ピークを迎えていますが、「信頼性が低く高コスト」であったことや、敵から攻撃を受けた際の放射能汚染が懸念され、計画は頓挫しています

米軍のミニ原発への取り組みは、以下のように冷戦時に一度ピークを迎えていますが、「信頼性が低く高コスト」であったことや、敵から攻撃を受けた際の放射能汚染が懸念され、計画は頓挫しています

Army Nuclear Power Program(1954 ~ 1977)

●8つの右原発が製造され、5基がワイオミング州、グリーンランド、南極、パナマ運河地域で4-12年運用(1962-1977年)された。

●上記場所に設置運用される前の1961年に、「Idaho国立研究所」で3名が死亡するメルトダウン事故を起こしている

以下では4月15日付Defense-News記事から、「Project Pele」担当責任者と反対派研究者の主張を簡単にご紹介しておきます

「Project Pele」担当責任者Jeff Waksman博士

●「Project Pele」で使用される技術は、軍用だけでなく商用利用にも活用できる画期的な技術である。1970年代当時より安全性が向上した「3構造低濃縮ウラン」燃料を使用した「高温ガス炉」方式で計画している

●「Project Pele」で使用される技術は、軍用だけでなく商用利用にも活用できる画期的な技術である。1970年代当時より安全性が向上した「3構造低濃縮ウラン」燃料を使用した「高温ガス炉」方式で計画している

●核燃料は直径1㎜以下の小さなカプセル梱包された形状に準備され、小さな単位で防御された形で使用される。

●従来の重油仕様の発電機は、燃料輸送や発電施設維持補修に多くの兵站支援が必要だったが、ミニ原発は3年間燃料補給が不要である

●冷戦期の経験、2010年頃からの基礎研究、更に2019年年度からの関連投資で必要な要素技術は格段に成熟しており、2025年のデモ運用開始は十分に可能である

反対論者のテキサス大学Alan J. Kuperman教授らは

●敵攻撃に脆弱なミニ原発への反発を避けるため、「展開先の前線基地」配備構想を引っ込め、「不便な僻地基地」での使用を打ち出しているが、技術的ハードルが高く高コストの航空機輸送可能な設計を行うなど、有事に「展開先の前線基地」配備を狙ったものであることは明らかで、敵攻撃を受ける危険なプロジェクトだ

●敵攻撃に脆弱なミニ原発への反発を避けるため、「展開先の前線基地」配備構想を引っ込め、「不便な僻地基地」での使用を打ち出しているが、技術的ハードルが高く高コストの航空機輸送可能な設計を行うなど、有事に「展開先の前線基地」配備を狙ったものであることは明らかで、敵攻撃を受ける危険なプロジェクトだ

●小型カプセル化した核燃料は、攻撃を受けた場合周辺に飛散し、放射能汚染を拡散させることになる

●2019年度に約50億円、2020年度の85億円規模の投資を国防省は行っているが、未だにしっかりした設計は完成しておらず、実際の部品準備も未着手な中、2025年に運用開始とは極めてリスクが高い無謀な計画だ

ちなみに、2018年米陸軍研究レポートで配備候補11か所とは

• Thule, Greenland

• Kwajalein Atoll

• Guantanamo Bay, Cuba

• Diego Garcia

• Guam

• Ascension Island

• Fort Buchanan, Puerto Rico

• Bagram Air Base, Afghanistan

• Camp Buehring, Kuwait

• Fort Greely, Alaska

• Lajes Field, Azores

/////////////////////////////////////////////////

米国防省と反対派の主張のどちらに分があるのか判断できませんが、大型の原子力発電所とは異なり、ミニ原発は敵の攻撃の目標になりそうな気がするので懸念の声があるのは理解できます

米国防省と反対派の主張のどちらに分があるのか判断できませんが、大型の原子力発電所とは異なり、ミニ原発は敵の攻撃の目標になりそうな気がするので懸念の声があるのは理解できます

一方で、米軍が進める気候変動対策や陸軍の電動戦闘車両導入、前線への兵站輸送の負担軽減などなどを考えると、ミニ原発の魅力は捨てがたく、研究は止められないのでしょう。

展開候補地に日本は入っていませんが、グアムが含まれるぐらいですから、硫黄島や第2列島線上には可能性がありそうですのでフォローしておきましょう。ちなみに「Project Pele」の「Pele」は、ハワイの火山や炎の神様からとった名前だそうです

ミニ原発関連の記事

「ミニ原発反対論」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-06-16

「サイバー停電に備えミニ原発開発」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-03-07

「米陸軍が前線での電力消費増に対応戦略検討」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2022-04-13

「国防省の気候変動対策」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-10-08

「米国防省は電気自動車&ハイブリット車導入推進」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-11-10

「米陸軍が電動戦闘車両導入の本格検討へ」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-09-23-1

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1

2025年にデモ運用開始を目指し

C-17輸送機に搭載可能で1-5メガワット発電目指す

1960-70年代の失敗を教訓に

敵攻撃への脆弱性懸念の反対予期も

4月13日米国防省戦略能力開発室(SCO:Strategic Capabilities Office)が、人里離れた僻地基地で使用するC-17輸送機で空輸可能なミニ原発を開発し、2025年にはデモ運用を開始すると発表しました。

4月13日米国防省戦略能力開発室(SCO:Strategic Capabilities Office)が、人里離れた僻地基地で使用するC-17輸送機で空輸可能なミニ原発を開発し、2025年にはデモ運用を開始すると発表しました。ミニ原発は重量40トンで、輸送機の貨物室に搭載可能なコンテナに収まるサイズに設計され、1-5メガワットの発電が可能ながら3年間は燃料補給が不要なものを想定しているとのことです。

今後数か月以内に2つの候補企業「BWXT Advanced Technologies」と「X-energy」から一つを選び、SCOによる環境影響評価を行い、2024年にテスト評価、2025年にデモ運用開始を計画しています。

今後数か月以内に2つの候補企業「BWXT Advanced Technologies」と「X-energy」から一つを選び、SCOによる環境影響評価を行い、2024年にテスト評価、2025年にデモ運用開始を計画しています。4月15日付Defense-Newsからは、具体的な初号機の配備場所が決まっているのか、ミニ原発用の新型核燃料開発が行われている「Idaho国立研究所」でデモするのか、環境影響評価の結果によってアラスカやグアムやDiego Garciなど11の候補地から選ぶのか不明確ですが、過去の構想にあった「展開先の前線基地」での使用ではなく、「不便な僻地基地」で使用するとの説明ぶりになっています

米軍のミニ原発への取り組みは、以下のように冷戦時に一度ピークを迎えていますが、「信頼性が低く高コスト」であったことや、敵から攻撃を受けた際の放射能汚染が懸念され、計画は頓挫しています

米軍のミニ原発への取り組みは、以下のように冷戦時に一度ピークを迎えていますが、「信頼性が低く高コスト」であったことや、敵から攻撃を受けた際の放射能汚染が懸念され、計画は頓挫していますArmy Nuclear Power Program(1954 ~ 1977)

●8つの右原発が製造され、5基がワイオミング州、グリーンランド、南極、パナマ運河地域で4-12年運用(1962-1977年)された。

●上記場所に設置運用される前の1961年に、「Idaho国立研究所」で3名が死亡するメルトダウン事故を起こしている

以下では4月15日付Defense-News記事から、「Project Pele」担当責任者と反対派研究者の主張を簡単にご紹介しておきます

「Project Pele」担当責任者Jeff Waksman博士

●「Project Pele」で使用される技術は、軍用だけでなく商用利用にも活用できる画期的な技術である。1970年代当時より安全性が向上した「3構造低濃縮ウラン」燃料を使用した「高温ガス炉」方式で計画している

●「Project Pele」で使用される技術は、軍用だけでなく商用利用にも活用できる画期的な技術である。1970年代当時より安全性が向上した「3構造低濃縮ウラン」燃料を使用した「高温ガス炉」方式で計画している●核燃料は直径1㎜以下の小さなカプセル梱包された形状に準備され、小さな単位で防御された形で使用される。

●従来の重油仕様の発電機は、燃料輸送や発電施設維持補修に多くの兵站支援が必要だったが、ミニ原発は3年間燃料補給が不要である

●冷戦期の経験、2010年頃からの基礎研究、更に2019年年度からの関連投資で必要な要素技術は格段に成熟しており、2025年のデモ運用開始は十分に可能である

反対論者のテキサス大学Alan J. Kuperman教授らは

●敵攻撃に脆弱なミニ原発への反発を避けるため、「展開先の前線基地」配備構想を引っ込め、「不便な僻地基地」での使用を打ち出しているが、技術的ハードルが高く高コストの航空機輸送可能な設計を行うなど、有事に「展開先の前線基地」配備を狙ったものであることは明らかで、敵攻撃を受ける危険なプロジェクトだ

●敵攻撃に脆弱なミニ原発への反発を避けるため、「展開先の前線基地」配備構想を引っ込め、「不便な僻地基地」での使用を打ち出しているが、技術的ハードルが高く高コストの航空機輸送可能な設計を行うなど、有事に「展開先の前線基地」配備を狙ったものであることは明らかで、敵攻撃を受ける危険なプロジェクトだ●小型カプセル化した核燃料は、攻撃を受けた場合周辺に飛散し、放射能汚染を拡散させることになる

●2019年度に約50億円、2020年度の85億円規模の投資を国防省は行っているが、未だにしっかりした設計は完成しておらず、実際の部品準備も未着手な中、2025年に運用開始とは極めてリスクが高い無謀な計画だ

ちなみに、2018年米陸軍研究レポートで配備候補11か所とは

• Thule, Greenland

• Kwajalein Atoll

• Guantanamo Bay, Cuba

• Diego Garcia

• Guam

• Ascension Island

• Fort Buchanan, Puerto Rico

• Bagram Air Base, Afghanistan

• Camp Buehring, Kuwait

• Fort Greely, Alaska

• Lajes Field, Azores

/////////////////////////////////////////////////

米国防省と反対派の主張のどちらに分があるのか判断できませんが、大型の原子力発電所とは異なり、ミニ原発は敵の攻撃の目標になりそうな気がするので懸念の声があるのは理解できます

米国防省と反対派の主張のどちらに分があるのか判断できませんが、大型の原子力発電所とは異なり、ミニ原発は敵の攻撃の目標になりそうな気がするので懸念の声があるのは理解できます一方で、米軍が進める気候変動対策や陸軍の電動戦闘車両導入、前線への兵站輸送の負担軽減などなどを考えると、ミニ原発の魅力は捨てがたく、研究は止められないのでしょう。

展開候補地に日本は入っていませんが、グアムが含まれるぐらいですから、硫黄島や第2列島線上には可能性がありそうですのでフォローしておきましょう。ちなみに「Project Pele」の「Pele」は、ハワイの火山や炎の神様からとった名前だそうです

ミニ原発関連の記事

「ミニ原発反対論」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-06-16

「サイバー停電に備えミニ原発開発」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-03-07

「米陸軍が前線での電力消費増に対応戦略検討」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2022-04-13

「国防省の気候変動対策」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-10-08

「米国防省は電気自動車&ハイブリット車導入推進」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-11-10

「米陸軍が電動戦闘車両導入の本格検討へ」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-09-23-1

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1

2023年度国防予算案は4%増だが大荒れの予感 [米国防省高官]

22年度より4%増も、ウクライナ危機の物価上昇考慮間に合わず

共和党は予算額773Bドルを875Bにまで増額要求

米議会は2022年も753Bを782Bに増額させた実績あり

3月28日、米国政府が2023年度予算案(2022年10月~23年9月カバー)を公表し、前年予算案から約4%増の773Bドルを要求しました。

3月28日、米国政府が2023年度予算案(2022年10月~23年9月カバー)を公表し、前年予算案から約4%増の773Bドルを要求しました。

バイデン大統領は同予算案公表に合わせ、「安全保障関連予算の歴史の中で、史上最大の投資計画の一つとなる」とその額をアピールし、ホワイトハウス高官も「2022年と23年の予算の伸び合計は9.8%となり、必要な軍事能力強化と維持のための予算額を確保した」とその妥当性を強調しています

しかし、以前から中国等対処を念頭に最低でも前年比5%の国防費増額を求めてきた共和党議員を中心に「不十分だ」「適切でない」との声が既に上がっており、昨年2022年度予算案753Bを米議会の力で782Bに増額させた実績を踏まえ、今年は875Bドルを目指すとの声が共和党議員から聞こえています

しかし、以前から中国等対処を念頭に最低でも前年比5%の国防費増額を求めてきた共和党議員を中心に「不十分だ」「適切でない」との声が既に上がっており、昨年2022年度予算案753Bを米議会の力で782Bに増額させた実績を踏まえ、今年は875Bドルを目指すとの声が共和党議員から聞こえています

予算案773Bドルの予算案に対し、「875Bドルを目指す」とは少し飛躍が過ぎるとのご意見もありましょうが、この予算案は実質的に今年1月末には既に固まっており、その後のウクライナ危機によるエネルギーや各種原材料費高騰など物価上昇分が全く考慮されていない額であり、国防省幹部も「実質購買力は低下している」「最近の物価上昇への対応は今後の検討課題」と素直に認めているところです

28日付Defense-News記事から全般概要を見ると

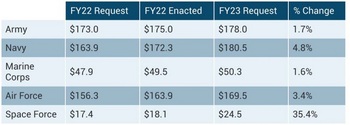

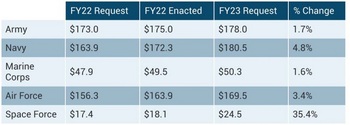

●軍種別の伸び率は海空宇宙を重視

●軍種別の伸び率は海空宇宙を重視

陸軍と海兵隊の伸び率1.7%、

海軍は4.8% 空軍は3.4% 宇宙軍はなんと35.4%

●研究開発費は過去最大の9.5%伸び確保

極超音速兵器開発に4.7Bドル(5600億円)、マイクロ電子と5Gに3.3Bドル(4000億円)、バイオテクノロジーに1.3Bドル(1500億円)

●米議会の選挙区への配慮で難航の旧式装備早期退役

旧式装備早期退役で2.7Bドル(3250億円)を他分野へ再投資

米空軍が140機を早期退役計画、100機のMQ-9を他の政府機関へ移管

米海軍は艦艇24隻を退役(巡洋艦5隻、LCSを9隻、潜水艦2隻、うちLCSなど16隻は早期退役)

●欧州抑止イニシィアティブに6.2Bドル(7450億円) ウクライナにはこのうち360億円

●核抑止3本柱の近代化に34.4Bドル(4兆2000億円)

●核抑止3本柱の近代化に34.4Bドル(4兆2000億円)

6.3Bドル(7500億円)をコロンビア級戦略原潜に、5Bドル(6000億円)をB-21ステルス爆撃機に、3.6Bドル(4300億円)を次期ICBM(GBSD)、4.8Bドル(5200億円)を核抑止指揮統制システムに

●サプライチェーン強化に

3.3Bドルをマイクロ電子関連に、0.6Bドルを極超音速兵器とエネルギー兵器関連に、0.25Bドルを稀少材料に65億円を溶接や鍛造部門に、52億円をバッテリーや電源貯蔵に

28日付米空軍協会web記事で空軍関連では

●Kendall空軍長官は「2023年度予算案はtransformationalな予算案だ」「小出しの変化では脅威の変化に対応できない」と述べる中で、「研究開発費が大幅増額となっているが、これは他の分野で大幅カットを受け入れざるを得ないことを意味する。2024年度予算案では、より一層厳しい選択を行うことになる」と表現している。

●Kendall空軍長官は「2023年度予算案はtransformationalな予算案だ」「小出しの変化では脅威の変化に対応できない」と述べる中で、「研究開発費が大幅増額となっているが、これは他の分野で大幅カットを受け入れざるを得ないことを意味する。2024年度予算案では、より一層厳しい選択を行うことになる」と表現している。

●更に同長官は、「輸送力についてはおおむね固まっているが、transformationは戦術戦力やglobal strike分野に焦点を当てて行う」とも語っている。他の空軍幹部も「深遠なtransformational changesとなる2024年度予算のプレリュードとなる23年度予算案」と語っている

●研究開発費は前年度比で20%増、調達経費は15%増、作戦運用&維持整備費は4%増、

●航空機の早期退役や他への移管は約240機。 33機のBlock 20 model で近代化改修に経費がかさむF-22を含む。なおF-22の残りの機体には約400億円の近代化改修費が予算化されている

●航空機の早期退役や他への移管は約240機。 33機のBlock 20 model で近代化改修に経費がかさむF-22を含む。なおF-22の残りの機体には約400億円の近代化改修費が予算化されている

●240機を削減(早期退役140機とMQ-9を100機他機関へ移管)と、新規導入82機で、全体でプラスマイナスで158機減少。早期退役には大部分のE-3 AWACSとE-8 J STARSを含む

(ちなみに、2022年度予算では最終的に、要求した早期退役201機のうち、42機のA-10以外は退役が議会で認められている)

●F-35については、2022年に48機が、2023年予算では33機に大幅減少。ロッキード社のBlock 4成熟待ちが理由。同長官は総調達数1763機に依然コミットしていると最近発言も

●F-35については、2022年に48機が、2023年予算では33機に大幅減少。ロッキード社のBlock 4成熟待ちが理由。同長官は総調達数1763機に依然コミットしていると最近発言も

●F-15EX購入は、22年度12機から23年度は24機に倍増。NGADとB-21用の無人機ウイングマン関連は150億円、NGADは2000億円でF-35Aにも約1200億円、

●極超音速兵器は戦闘機用HACMと爆撃機用ARRWに計680億円

///////////////////////////////////////////////

あくまでも「米国防省がまとめた予算案」です。

また、これからウクライナ問題で安全保障環境が激変する中、ウクライナ問題発生前に固まった予算案が、議席数が伯仲する米議会で議論されるわけです。大変です

国防予算関連の最近の記事

「F-35調達機数は減少へ」→https://holylandtokyo.com/2022/03/25/2933/

「海軍は3大近代化から1つに絞れ」→https://holylandtokyo.com/2021/06/11/1898/

「空軍の戦闘機構想」→https://holylandtokyo.com/2021/05/21/1709/

「陸軍は2023年で変わる」→https://holylandtokyo.com/2020/09/11/478/

「海兵隊は対中国で戦車部隊廃止へ」→https://holylandtokyo.com/2020/03/26/790/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1

共和党は予算額773Bドルを875Bにまで増額要求

米議会は2022年も753Bを782Bに増額させた実績あり

3月28日、米国政府が2023年度予算案(2022年10月~23年9月カバー)を公表し、前年予算案から約4%増の773Bドルを要求しました。

3月28日、米国政府が2023年度予算案(2022年10月~23年9月カバー)を公表し、前年予算案から約4%増の773Bドルを要求しました。バイデン大統領は同予算案公表に合わせ、「安全保障関連予算の歴史の中で、史上最大の投資計画の一つとなる」とその額をアピールし、ホワイトハウス高官も「2022年と23年の予算の伸び合計は9.8%となり、必要な軍事能力強化と維持のための予算額を確保した」とその妥当性を強調しています

しかし、以前から中国等対処を念頭に最低でも前年比5%の国防費増額を求めてきた共和党議員を中心に「不十分だ」「適切でない」との声が既に上がっており、昨年2022年度予算案753Bを米議会の力で782Bに増額させた実績を踏まえ、今年は875Bドルを目指すとの声が共和党議員から聞こえています

しかし、以前から中国等対処を念頭に最低でも前年比5%の国防費増額を求めてきた共和党議員を中心に「不十分だ」「適切でない」との声が既に上がっており、昨年2022年度予算案753Bを米議会の力で782Bに増額させた実績を踏まえ、今年は875Bドルを目指すとの声が共和党議員から聞こえています予算案773Bドルの予算案に対し、「875Bドルを目指す」とは少し飛躍が過ぎるとのご意見もありましょうが、この予算案は実質的に今年1月末には既に固まっており、その後のウクライナ危機によるエネルギーや各種原材料費高騰など物価上昇分が全く考慮されていない額であり、国防省幹部も「実質購買力は低下している」「最近の物価上昇への対応は今後の検討課題」と素直に認めているところです

28日付Defense-News記事から全般概要を見ると

●軍種別の伸び率は海空宇宙を重視

●軍種別の伸び率は海空宇宙を重視陸軍と海兵隊の伸び率1.7%、

海軍は4.8% 空軍は3.4% 宇宙軍はなんと35.4%

●研究開発費は過去最大の9.5%伸び確保

極超音速兵器開発に4.7Bドル(5600億円)、マイクロ電子と5Gに3.3Bドル(4000億円)、バイオテクノロジーに1.3Bドル(1500億円)

●米議会の選挙区への配慮で難航の旧式装備早期退役

旧式装備早期退役で2.7Bドル(3250億円)を他分野へ再投資

米空軍が140機を早期退役計画、100機のMQ-9を他の政府機関へ移管

米海軍は艦艇24隻を退役(巡洋艦5隻、LCSを9隻、潜水艦2隻、うちLCSなど16隻は早期退役)

●欧州抑止イニシィアティブに6.2Bドル(7450億円) ウクライナにはこのうち360億円

●核抑止3本柱の近代化に34.4Bドル(4兆2000億円)

●核抑止3本柱の近代化に34.4Bドル(4兆2000億円)6.3Bドル(7500億円)をコロンビア級戦略原潜に、5Bドル(6000億円)をB-21ステルス爆撃機に、3.6Bドル(4300億円)を次期ICBM(GBSD)、4.8Bドル(5200億円)を核抑止指揮統制システムに

●サプライチェーン強化に

3.3Bドルをマイクロ電子関連に、0.6Bドルを極超音速兵器とエネルギー兵器関連に、0.25Bドルを稀少材料に65億円を溶接や鍛造部門に、52億円をバッテリーや電源貯蔵に

28日付米空軍協会web記事で空軍関連では

●更に同長官は、「輸送力についてはおおむね固まっているが、transformationは戦術戦力やglobal strike分野に焦点を当てて行う」とも語っている。他の空軍幹部も「深遠なtransformational changesとなる2024年度予算のプレリュードとなる23年度予算案」と語っている

●研究開発費は前年度比で20%増、調達経費は15%増、作戦運用&維持整備費は4%増、

●航空機の早期退役や他への移管は約240機。 33機のBlock 20 model で近代化改修に経費がかさむF-22を含む。なおF-22の残りの機体には約400億円の近代化改修費が予算化されている

●航空機の早期退役や他への移管は約240機。 33機のBlock 20 model で近代化改修に経費がかさむF-22を含む。なおF-22の残りの機体には約400億円の近代化改修費が予算化されている●240機を削減(早期退役140機とMQ-9を100機他機関へ移管)と、新規導入82機で、全体でプラスマイナスで158機減少。早期退役には大部分のE-3 AWACSとE-8 J STARSを含む

(ちなみに、2022年度予算では最終的に、要求した早期退役201機のうち、42機のA-10以外は退役が議会で認められている)

●F-35については、2022年に48機が、2023年予算では33機に大幅減少。ロッキード社のBlock 4成熟待ちが理由。同長官は総調達数1763機に依然コミットしていると最近発言も

●F-35については、2022年に48機が、2023年予算では33機に大幅減少。ロッキード社のBlock 4成熟待ちが理由。同長官は総調達数1763機に依然コミットしていると最近発言も●F-15EX購入は、22年度12機から23年度は24機に倍増。NGADとB-21用の無人機ウイングマン関連は150億円、NGADは2000億円でF-35Aにも約1200億円、

●極超音速兵器は戦闘機用HACMと爆撃機用ARRWに計680億円

///////////////////////////////////////////////

あくまでも「米国防省がまとめた予算案」です。

また、これからウクライナ問題で安全保障環境が激変する中、ウクライナ問題発生前に固まった予算案が、議席数が伯仲する米議会で議論されるわけです。大変です

国防予算関連の最近の記事

「F-35調達機数は減少へ」→https://holylandtokyo.com/2022/03/25/2933/

「海軍は3大近代化から1つに絞れ」→https://holylandtokyo.com/2021/06/11/1898/

「空軍の戦闘機構想」→https://holylandtokyo.com/2021/05/21/1709/

「陸軍は2023年で変わる」→https://holylandtokyo.com/2020/09/11/478/

「海兵隊は対中国で戦車部隊廃止へ」→https://holylandtokyo.com/2020/03/26/790/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1

国防省が空軍に極超音速兵器開発の改善提言 [米国防省高官]

国防省作戦試験評価局(DOT&E)のレポートで

2021年の空軍ARRW試験が3回とも失敗

3回のうち2回はB-52から分離もできずの惨状に

1月27日、米国防省の作戦試験評価局(DOT&E:DOD’s Office of the Director of Operational Test & Evaluation)が報告書を発表し、開発試験の失敗が続く米空軍の空中発射型の極超音速兵器(AGM-183A:ARRW:Air-launched Rapid Response Weapon)に対し、比較的順調な陸海軍の極超音速兵器開発に学べと提言しました

1月27日、米国防省の作戦試験評価局(DOT&E:DOD’s Office of the Director of Operational Test & Evaluation)が報告書を発表し、開発試験の失敗が続く米空軍の空中発射型の極超音速兵器(AGM-183A:ARRW:Air-launched Rapid Response Weapon)に対し、比較的順調な陸海軍の極超音速兵器開発に学べと提言しました

中国やロシアに後れを取っている極超音速兵器開発については、国防省が最重要兵器開発の一つとして推進しており、19日にも技術開発担当次官補が「アクセル全開で取り組む。陸軍と海軍は今年フルスケールの飛行試験に臨む好ましい状況にある」と述べる一方で、空軍の状況には一切触れずに物議をかもしていました

一方の空軍は、同じ19日にKendall空軍長官が「極超音速兵器は重要だが中国にとっての重要性と米国にとっての重要性は異なる。何が費用対効果で優れているかを熟考して兵器体系を考える必要がある」と述べ、これまで米国防省の一貫した方針だった「何が何でも極超音速兵器実現」モードをけん制する発言して国防省内での対立を匂わせていたところです

一方の空軍は、同じ19日にKendall空軍長官が「極超音速兵器は重要だが中国にとっての重要性と米国にとっての重要性は異なる。何が費用対効果で優れているかを熟考して兵器体系を考える必要がある」と述べ、これまで米国防省の一貫した方針だった「何が何でも極超音速兵器実現」モードをけん制する発言して国防省内での対立を匂わせていたところです

米空軍は2タイプの極著音速兵器に取り組み中

●ARRW→B-52搭載をイメージ。ロケットで加速され自ら推進力を持たず射程が長くないたARRM(Air-launched Rapid-Response Weapon:AGM-183A)

●ARRW→B-52搭載をイメージ。ロケットで加速され自ら推進力を持たず射程が長くないたARRM(Air-launched Rapid-Response Weapon:AGM-183A)

●HACM→戦闘機クラス搭載をイメージ。推進装置を持ち射程の長いHACM(Hypersonic Attack Cruise Missile)2021年9月に3度目の試験で基礎試験成功

懸念されている2021年空軍ARRW試験の様子

●4月:AGM-183Aが発射母機B-52から分離せず、試験不成立

本来2020年末に予定されていた試験。原因は非公表も、現場技術者の直前点検チャックリストの確認漏れや、作業員による誤った制御部分の締め付けなど、「単純な凡ミス」と報じられている

●7月:発射母機B-52から分離したが、推進装置に点火せず

4月の試験失敗原因が解消されたことは確認できたが、米空軍は今も失敗原因を調査中

●12月:再び発射母機B-52から分離せず

1月28日付米空軍協会web記事によれば

●作戦試験評価局(DOT&E)レポートは、米空軍が掲げている「2022年末までにARRWの生産に入る」とのスケジュール変更までは求めていないが、キャプティブ弾試験の段階でフィンコントロールシステムの再設計必要が明らかになったり、

●作戦試験評価局(DOT&E)レポートは、米空軍が掲げている「2022年末までにARRWの生産に入る」とのスケジュール変更までは求めていないが、キャプティブ弾試験の段階でフィンコントロールシステムの再設計必要が明らかになったり、

●現場技術者の「単純な凡ミス」で試験が1回無駄になっている現状を踏まえ、以下のような提言を行っている

●作戦試験評価局(DOT&E)からの提言

・国防長官室や(極著音速開発が比較的順調な)陸海軍の関係部署と緊密に連携を取り、ベストプラクティスを学び、試験関連インフラや試験データ管理・分析手法、更にはモデリング法やシミュレーション法をを参考にせよ

・国防長官室や(極著音速開発が比較的順調な)陸海軍の関係部署と緊密に連携を取り、ベストプラクティスを学び、試験関連インフラや試験データ管理・分析手法、更にはモデリング法やシミュレーション法をを参考にせよ

・現在使用している全てのモデリングやシミュレーション手法の有効性を再確認せよ

・敵からの厳しいサーバー攻撃を想定した環境でのARRWの有効性検証を実施せよ

///////////////////////////////////////////////

米空軍のARRW開発責任者のCollins准将は2021年9月、2021年末までに(B-52から分離したが点火しなかった)試験失敗の原因が究明できれば、2022年末からの兵器製造開始予定に変更はない、と語っていましたが、米空軍が何か言う前に国防省内部から「意見」されてしまいました

Kendall空軍長官が主張する、「米軍にとっての極超音速兵器の意義」や「費用対効果検討を踏まえた最適な兵器ミックスの検討」は重要な視点ですが、空軍ARRWの現状は、作戦試験評価局(DOT&E)からの提言にも「一理」ある状況でしょう

Kendall空軍長官が主張する、「米軍にとっての極超音速兵器の意義」や「費用対効果検討を踏まえた最適な兵器ミックスの検討」は重要な視点ですが、空軍ARRWの現状は、作戦試験評価局(DOT&E)からの提言にも「一理」ある状況でしょう

ただ、米陸軍は車両搭載型で2023年頃の導入を、米海軍は艦艇発射型を2023年、潜水艦発射型は2024年予定を断念して2028年に導入する目標を掲げていますが、どれも楽観できるものではありません。今後も米国防省の苦闘は続くと考えられます

米軍の極超音速兵器開発

「技術担当次官:同兵器は最優先事項だ」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2022-01-23

「空軍長官:重要性は中国と米国では異なる」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2022-01-21

「米海軍潜水艦への極超音速兵器は2028年」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-11-19

「米陸軍の極超音速兵器部隊が実ミサイル以外を受領」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-10-14

「米空軍が3度目の正直でHAWC成功」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-09-28

「最近の状況整理&米海軍が2段目ロケット試験成功」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-08-27

「米艦艇搭載は2025年頃か」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-07-24

「豪州とも協力」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-12-01

「今頃学会と情報収集枠組み」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-10-28

「3月の極超音速兵器テストは誤差20㎝」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-10-14

「3軍協力で極超音速兵器開発」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-08-15-1

「ボディー試験に成功」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-03-22

「空軍開発本格化」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-06-16

「攻防両面で超超音速兵器話題」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2018-09-08-1

「防御手段無し」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2018-03-21-1

「宇宙センサー整備が急務」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-07-31

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1

2021年の空軍ARRW試験が3回とも失敗

3回のうち2回はB-52から分離もできずの惨状に

1月27日、米国防省の作戦試験評価局(DOT&E:DOD’s Office of the Director of Operational Test & Evaluation)が報告書を発表し、開発試験の失敗が続く米空軍の空中発射型の極超音速兵器(AGM-183A:ARRW:Air-launched Rapid Response Weapon)に対し、比較的順調な陸海軍の極超音速兵器開発に学べと提言しました

1月27日、米国防省の作戦試験評価局(DOT&E:DOD’s Office of the Director of Operational Test & Evaluation)が報告書を発表し、開発試験の失敗が続く米空軍の空中発射型の極超音速兵器(AGM-183A:ARRW:Air-launched Rapid Response Weapon)に対し、比較的順調な陸海軍の極超音速兵器開発に学べと提言しました中国やロシアに後れを取っている極超音速兵器開発については、国防省が最重要兵器開発の一つとして推進しており、19日にも技術開発担当次官補が「アクセル全開で取り組む。陸軍と海軍は今年フルスケールの飛行試験に臨む好ましい状況にある」と述べる一方で、空軍の状況には一切触れずに物議をかもしていました

一方の空軍は、同じ19日にKendall空軍長官が「極超音速兵器は重要だが中国にとっての重要性と米国にとっての重要性は異なる。何が費用対効果で優れているかを熟考して兵器体系を考える必要がある」と述べ、これまで米国防省の一貫した方針だった「何が何でも極超音速兵器実現」モードをけん制する発言して国防省内での対立を匂わせていたところです

一方の空軍は、同じ19日にKendall空軍長官が「極超音速兵器は重要だが中国にとっての重要性と米国にとっての重要性は異なる。何が費用対効果で優れているかを熟考して兵器体系を考える必要がある」と述べ、これまで米国防省の一貫した方針だった「何が何でも極超音速兵器実現」モードをけん制する発言して国防省内での対立を匂わせていたところです米空軍は2タイプの極著音速兵器に取り組み中

●ARRW→B-52搭載をイメージ。ロケットで加速され自ら推進力を持たず射程が長くないたARRM(Air-launched Rapid-Response Weapon:AGM-183A)

●ARRW→B-52搭載をイメージ。ロケットで加速され自ら推進力を持たず射程が長くないたARRM(Air-launched Rapid-Response Weapon:AGM-183A)●HACM→戦闘機クラス搭載をイメージ。推進装置を持ち射程の長いHACM(Hypersonic Attack Cruise Missile)2021年9月に3度目の試験で基礎試験成功

懸念されている2021年空軍ARRW試験の様子

●4月:AGM-183Aが発射母機B-52から分離せず、試験不成立

本来2020年末に予定されていた試験。原因は非公表も、現場技術者の直前点検チャックリストの確認漏れや、作業員による誤った制御部分の締め付けなど、「単純な凡ミス」と報じられている

●7月:発射母機B-52から分離したが、推進装置に点火せず

4月の試験失敗原因が解消されたことは確認できたが、米空軍は今も失敗原因を調査中

●12月:再び発射母機B-52から分離せず

1月28日付米空軍協会web記事によれば

●作戦試験評価局(DOT&E)レポートは、米空軍が掲げている「2022年末までにARRWの生産に入る」とのスケジュール変更までは求めていないが、キャプティブ弾試験の段階でフィンコントロールシステムの再設計必要が明らかになったり、

●作戦試験評価局(DOT&E)レポートは、米空軍が掲げている「2022年末までにARRWの生産に入る」とのスケジュール変更までは求めていないが、キャプティブ弾試験の段階でフィンコントロールシステムの再設計必要が明らかになったり、●現場技術者の「単純な凡ミス」で試験が1回無駄になっている現状を踏まえ、以下のような提言を行っている

●作戦試験評価局(DOT&E)からの提言