米空軍が電動固定翼機の3か月間のお試し試験終了 [米空軍]

Joby Aviation社電動ヘリ試験に続き固定翼Aliaでも

負傷者搬送やF-35部品輸送の低コスト運用

トラック車両輸送より「早くて安い」とアピール

1月28日、電動固定翼機「Alia」を開発したBETA Technologies社が、米空軍と共に10月末からフロリダ州Duke飛行場(Tyndall空軍基地から約120㎞)を拠点として取り組んできた同機(機体はBETA社保有)の3か月間に及ぶお試し試行運用を終了し、従来C-130輸送機が行ってきた負傷者の高度医療機関近傍への空輸や、設備不十分な飛行場に着陸したF-35に修理用部品を空輸する試験飛行などを行ったと発表しました

1月28日、電動固定翼機「Alia」を開発したBETA Technologies社が、米空軍と共に10月末からフロリダ州Duke飛行場(Tyndall空軍基地から約120㎞)を拠点として取り組んできた同機(機体はBETA社保有)の3か月間に及ぶお試し試行運用を終了し、従来C-130輸送機が行ってきた負傷者の高度医療機関近傍への空輸や、設備不十分な飛行場に着陸したF-35に修理用部品を空輸する試験飛行などを行ったと発表しました

米空軍は2020年2月から、日進月歩の民生電動ヘリ&航空機を活用するプロジェクト「Agility Prime」を本格的に立ち上げ、空軍研究所のAFWERXチームが主導で10社以上の企業と様々なレベルの契約を締結して「民間活力活用」を図っており、2023年年9月には「電動ヘリeVTOL」として、トヨタ自動車も600億円出資しているJoby Aviation社から初号機を入手し、加州エドワーズ空軍基地で同じく3か月間のお試し使用試験を行ったところです

電動ヘリ&電動固定翼機の用途を空軍は多様な側面から検討中ですが、従来型ヘリでは危険な特殊部隊員の侵入・帰還輸送や敵領域での救難救助、静粛性を活用した偵察、最前線の分散運用基地での輸送任務、広大な演習や試験場での移動用など、66項目の将来想定任務がアイディアとして米空軍プロジェクトチーム内で検討されているとのことです。

電動ヘリ&電動固定翼機の用途を空軍は多様な側面から検討中ですが、従来型ヘリでは危険な特殊部隊員の侵入・帰還輸送や敵領域での救難救助、静粛性を活用した偵察、最前線の分散運用基地での輸送任務、広大な演習や試験場での移動用など、66項目の将来想定任務がアイディアとして米空軍プロジェクトチーム内で検討されているとのことです。

また「無人機」開発の教訓から、民間主導の競争に任せすぎると価格競争になり、結果として中国製部品や中国企業がサプライチェーンに大きく絡んで米国防省が採用できなくなる問題の再発を防ぐため、民間企業の競争や柔軟な発想を妨げない「ほどほど」の米国防省による関与で、米国内の電動ヘリ&航空機産業を成長させつつ、米国内サプライチェーンも育成する姿勢で取り組んでいるようです。

電動固定翼機「Alia」の3か月お試し試験では

●まず「Alia」は、幅約50フィート(15m)、航続距離250マイル(450㎞)、最大速度138ノット(時速250㎞)でペイロードは1000ポンド(約450㎏)、騒音レベルは通常ヘリの10%程度レベル。

●まず「Alia」は、幅約50フィート(15m)、航続距離250マイル(450㎞)、最大速度138ノット(時速250㎞)でペイロードは1000ポンド(約450㎏)、騒音レベルは通常ヘリの10%程度レベル。

●「Alia」には、垂直離着陸可能なティルローター形式の型もあるが、空軍は通常離着陸型をお試し。機体の受け入れ前に、3基のシュミレータ(うち1台は移動可能型)と2機の充電設備を入手済で、2023年10月に米国防省初の充電設備としてDuke飛行場に設置

●1月11日実施の患者輸送試験の概要

・救難救助ヘリHH-60Wが、患者を最前線基地想定のジョージア州Moody空軍基地から、安全な後方基地を想定したフロリダ州Eglin基地に空輸。その後Eglin基地に待機していた「Alia」機内にストレッチャー毎患者を移し、高度医療施設近傍をイメージした約120㎞先のDuke飛行場へ、従来のC-130輸送機ではなくAliaで移送

・BETA Technologies社は、「僅か10分でのHH-60ヘリからAliaへの乗り換えは、一刻を争う患者輸送にとって重要なポイント」(C-130の場合、機体への患者の固定、エンジン始動から離陸までの時間もより多く必要)、「この120㎞飛行にC-130は乗員3名と燃料費約1600ドルが必要だが、Aliaは乗員2名と燃料費わずか5ドルで可能」(エンジン推進航空機と比較し、単純な構造の電動航空機は、維持整備費も安価)とアピール

・BETA Technologies社は、「僅か10分でのHH-60ヘリからAliaへの乗り換えは、一刻を争う患者輸送にとって重要なポイント」(C-130の場合、機体への患者の固定、エンジン始動から離陸までの時間もより多く必要)、「この120㎞飛行にC-130は乗員3名と燃料費約1600ドルが必要だが、Aliaは乗員2名と燃料費わずか5ドルで可能」(エンジン推進航空機と比較し、単純な構造の電動航空機は、維持整備費も安価)とアピール

・米空軍の試験飛行担当部隊指揮官は、「Aliaの様な低コスト輸送アセットを導入することで、前線での空輸任務に必要なC-130の負担軽減が可能」と電動航空機の利点をアピール

●F-35部品の輸送試験

・「Maintenance Recovery Team (MRT) mission」として、Duke飛行場に緊急着陸したF-35の修理に必要な部品を、Eglin基地との間を往復してAliaが空輸

・BETA Technologies社は、「この任務を車両による陸上輸送で行うと、4時間とガソリン代45ドルが必要だが、Aliaだと1時間と燃料代25ドルで可能」とアピール

///////////////////////////////////////////

米空軍は上記でご紹介したJoby社とBETA Technologies社製の電動ヘリや航空機の「お試し試験」の他に、既にArcher Aviation社と約210億円で6機の電動eVTOL機購入契約を結んでいるとのことで、「まず電動ヘリや電動固定翼機の特性を米空軍内に周知する」フェーズから、徐々に「本格的な任務アサインと部隊戦力化」フェーズに進んでいる模様です

米空軍は上記でご紹介したJoby社とBETA Technologies社製の電動ヘリや航空機の「お試し試験」の他に、既にArcher Aviation社と約210億円で6機の電動eVTOL機購入契約を結んでいるとのことで、「まず電動ヘリや電動固定翼機の特性を米空軍内に周知する」フェーズから、徐々に「本格的な任務アサインと部隊戦力化」フェーズに進んでいる模様です

どの機体もデザインが洗練されており、既存の軍需産業が生み出す航空機とは一味違いますねぇ・・・・。完全に素人目線ですが・・・

米空軍の「Agility Prime」計画

「電動固定翼機Aliaの試験開始」→https://holylandtokyo.com/2023/12/05/5267/

「Joby社電動ヘリで本格試験開始」→https://holylandtokyo.com/2023/10/05/5076/

「米空軍が電動ヘリ導入検討開始」→https://holylandtokyo.com/2022/06/29/3370/

「電動ヘリeVTOLでACE構想推進へ」→https://holylandtokyo.com/2021/04/13/105/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

負傷者搬送やF-35部品輸送の低コスト運用

トラック車両輸送より「早くて安い」とアピール

1月28日、電動固定翼機「Alia」を開発したBETA Technologies社が、米空軍と共に10月末からフロリダ州Duke飛行場(Tyndall空軍基地から約120㎞)を拠点として取り組んできた同機(機体はBETA社保有)の3か月間に及ぶお試し試行運用を終了し、従来C-130輸送機が行ってきた負傷者の高度医療機関近傍への空輸や、設備不十分な飛行場に着陸したF-35に修理用部品を空輸する試験飛行などを行ったと発表しました

1月28日、電動固定翼機「Alia」を開発したBETA Technologies社が、米空軍と共に10月末からフロリダ州Duke飛行場(Tyndall空軍基地から約120㎞)を拠点として取り組んできた同機(機体はBETA社保有)の3か月間に及ぶお試し試行運用を終了し、従来C-130輸送機が行ってきた負傷者の高度医療機関近傍への空輸や、設備不十分な飛行場に着陸したF-35に修理用部品を空輸する試験飛行などを行ったと発表しました米空軍は2020年2月から、日進月歩の民生電動ヘリ&航空機を活用するプロジェクト「Agility Prime」を本格的に立ち上げ、空軍研究所のAFWERXチームが主導で10社以上の企業と様々なレベルの契約を締結して「民間活力活用」を図っており、2023年年9月には「電動ヘリeVTOL」として、トヨタ自動車も600億円出資しているJoby Aviation社から初号機を入手し、加州エドワーズ空軍基地で同じく3か月間のお試し使用試験を行ったところです

電動ヘリ&電動固定翼機の用途を空軍は多様な側面から検討中ですが、従来型ヘリでは危険な特殊部隊員の侵入・帰還輸送や敵領域での救難救助、静粛性を活用した偵察、最前線の分散運用基地での輸送任務、広大な演習や試験場での移動用など、66項目の将来想定任務がアイディアとして米空軍プロジェクトチーム内で検討されているとのことです。

電動ヘリ&電動固定翼機の用途を空軍は多様な側面から検討中ですが、従来型ヘリでは危険な特殊部隊員の侵入・帰還輸送や敵領域での救難救助、静粛性を活用した偵察、最前線の分散運用基地での輸送任務、広大な演習や試験場での移動用など、66項目の将来想定任務がアイディアとして米空軍プロジェクトチーム内で検討されているとのことです。また「無人機」開発の教訓から、民間主導の競争に任せすぎると価格競争になり、結果として中国製部品や中国企業がサプライチェーンに大きく絡んで米国防省が採用できなくなる問題の再発を防ぐため、民間企業の競争や柔軟な発想を妨げない「ほどほど」の米国防省による関与で、米国内の電動ヘリ&航空機産業を成長させつつ、米国内サプライチェーンも育成する姿勢で取り組んでいるようです。

電動固定翼機「Alia」の3か月お試し試験では

●まず「Alia」は、幅約50フィート(15m)、航続距離250マイル(450㎞)、最大速度138ノット(時速250㎞)でペイロードは1000ポンド(約450㎏)、騒音レベルは通常ヘリの10%程度レベル。

●まず「Alia」は、幅約50フィート(15m)、航続距離250マイル(450㎞)、最大速度138ノット(時速250㎞)でペイロードは1000ポンド(約450㎏)、騒音レベルは通常ヘリの10%程度レベル。●「Alia」には、垂直離着陸可能なティルローター形式の型もあるが、空軍は通常離着陸型をお試し。機体の受け入れ前に、3基のシュミレータ(うち1台は移動可能型)と2機の充電設備を入手済で、2023年10月に米国防省初の充電設備としてDuke飛行場に設置

●1月11日実施の患者輸送試験の概要

・救難救助ヘリHH-60Wが、患者を最前線基地想定のジョージア州Moody空軍基地から、安全な後方基地を想定したフロリダ州Eglin基地に空輸。その後Eglin基地に待機していた「Alia」機内にストレッチャー毎患者を移し、高度医療施設近傍をイメージした約120㎞先のDuke飛行場へ、従来のC-130輸送機ではなくAliaで移送

・BETA Technologies社は、「僅か10分でのHH-60ヘリからAliaへの乗り換えは、一刻を争う患者輸送にとって重要なポイント」(C-130の場合、機体への患者の固定、エンジン始動から離陸までの時間もより多く必要)、「この120㎞飛行にC-130は乗員3名と燃料費約1600ドルが必要だが、Aliaは乗員2名と燃料費わずか5ドルで可能」(エンジン推進航空機と比較し、単純な構造の電動航空機は、維持整備費も安価)とアピール

・BETA Technologies社は、「僅か10分でのHH-60ヘリからAliaへの乗り換えは、一刻を争う患者輸送にとって重要なポイント」(C-130の場合、機体への患者の固定、エンジン始動から離陸までの時間もより多く必要)、「この120㎞飛行にC-130は乗員3名と燃料費約1600ドルが必要だが、Aliaは乗員2名と燃料費わずか5ドルで可能」(エンジン推進航空機と比較し、単純な構造の電動航空機は、維持整備費も安価)とアピール・米空軍の試験飛行担当部隊指揮官は、「Aliaの様な低コスト輸送アセットを導入することで、前線での空輸任務に必要なC-130の負担軽減が可能」と電動航空機の利点をアピール

●F-35部品の輸送試験

・「Maintenance Recovery Team (MRT) mission」として、Duke飛行場に緊急着陸したF-35の修理に必要な部品を、Eglin基地との間を往復してAliaが空輸

・BETA Technologies社は、「この任務を車両による陸上輸送で行うと、4時間とガソリン代45ドルが必要だが、Aliaだと1時間と燃料代25ドルで可能」とアピール

///////////////////////////////////////////

米空軍は上記でご紹介したJoby社とBETA Technologies社製の電動ヘリや航空機の「お試し試験」の他に、既にArcher Aviation社と約210億円で6機の電動eVTOL機購入契約を結んでいるとのことで、「まず電動ヘリや電動固定翼機の特性を米空軍内に周知する」フェーズから、徐々に「本格的な任務アサインと部隊戦力化」フェーズに進んでいる模様です

米空軍は上記でご紹介したJoby社とBETA Technologies社製の電動ヘリや航空機の「お試し試験」の他に、既にArcher Aviation社と約210億円で6機の電動eVTOL機購入契約を結んでいるとのことで、「まず電動ヘリや電動固定翼機の特性を米空軍内に周知する」フェーズから、徐々に「本格的な任務アサインと部隊戦力化」フェーズに進んでいる模様ですどの機体もデザインが洗練されており、既存の軍需産業が生み出す航空機とは一味違いますねぇ・・・・。完全に素人目線ですが・・・

米空軍の「Agility Prime」計画

「電動固定翼機Aliaの試験開始」→https://holylandtokyo.com/2023/12/05/5267/

「Joby社電動ヘリで本格試験開始」→https://holylandtokyo.com/2023/10/05/5076/

「米空軍が電動ヘリ導入検討開始」→https://holylandtokyo.com/2022/06/29/3370/

「電動ヘリeVTOLでACE構想推進へ」→https://holylandtokyo.com/2021/04/13/105/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

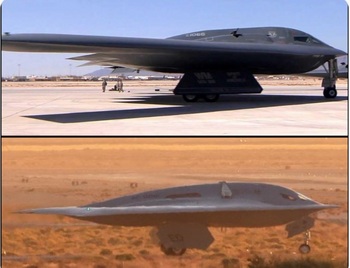

B-21次期爆撃機は既に低レート量産入り [米空軍]

残念な追記です・・・

(1月25日の報道を踏まえて)

1月25日開催のNG社CEO会見(四半期決算説明会)で、B-21開発製造事業について、米空軍との初期開発&5ロット製造契約(2015年)は「固定経費」契約で1機あたり「$550 million」となっているが、諸物価の高騰等により現在は「$778 million」となっており、1機あたりの差額「$75 million」(約110億円)の損失を生じることとなっていると語り、初期5ロット製造(推定21機)で約2300億円の損失を抱えると明らかにしました

1月25日開催のNG社CEO会見(四半期決算説明会)で、B-21開発製造事業について、米空軍との初期開発&5ロット製造契約(2015年)は「固定経費」契約で1機あたり「$550 million」となっているが、諸物価の高騰等により現在は「$778 million」となっており、1機あたりの差額「$75 million」(約110億円)の損失を生じることとなっていると語り、初期5ロット製造(推定21機)で約2300億円の損失を抱えると明らかにしました

CEOのKathy Warden女史は、2015年契約段階で米空軍幹部が「少なくとも100機調達」と述べ、最近では運用担当のGSコマンドが「150-200機必要」と主張していること等を背景に、トータルのB-21計画ではNG社にしっかりした利益をもたらすことになろうと株主に説明していますが、同時に「今後は固定価格契約にはより慎重に臨む所存だ」とも説明しています

超優等生だったB-21開発に「けち」がついて残念ですが、NG社にとってはそれよりも問題なのが、Kendall空軍長官も頭を抱える「GBSDプロジェクト(ICBM:ミニットマンⅢ)」で、2020年契約時から2029年運用開始を目指す計画で、既に37%のコスト増(約4.5兆円アップ)見積りの「超難事業」となっていると1月29日付の記事(https://holylandtokyo.com/2024/01/29/5478/)でご紹介したところです。核抑止3本柱の維持は難しいかもしれません・・・

//////////////////////////////////////////////////

(以下は、1月18日付の報道を基にしたベースの記事です)

昨秋に調達担当次官が承認と明かす

試験機を量産ラインで製造し成熟度を確認済と

当初計画2020年代半ばに運用態勢確立に向け着々

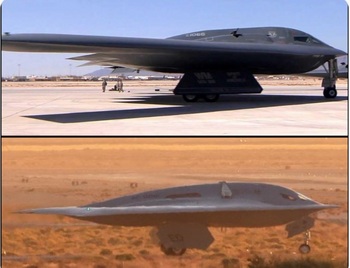

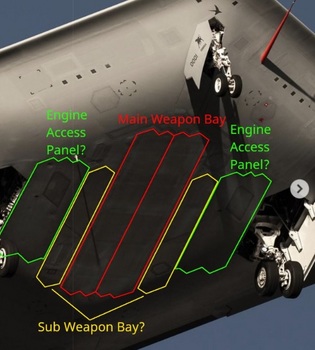

1月22日、米国防省のWilliam LaPlante調達担当次官(元空軍副長官)が声明を発表し、昨年11月10日に初飛行に成功した次期ステルス爆撃機B-21に関し、地上試験や飛行試験の順調な進み具合や、試験用機体を量産機製造ラインで組み立てる等、製造設備や製造ライン技術者&作業従事者の技量を十分に成熟したレベルに高めていることが確認できたことから、2023年秋に「低レート量産:low-rate production」の承認を出していた、と明らかにしました。

1月22日、米国防省のWilliam LaPlante調達担当次官(元空軍副長官)が声明を発表し、昨年11月10日に初飛行に成功した次期ステルス爆撃機B-21に関し、地上試験や飛行試験の順調な進み具合や、試験用機体を量産機製造ラインで組み立てる等、製造設備や製造ライン技術者&作業従事者の技量を十分に成熟したレベルに高めていることが確認できたことから、2023年秋に「低レート量産:low-rate production」の承認を出していた、と明らかにしました。

B-21は、2022年12月2日に限定された形での機体お披露目式典が行われ、2023年11月10日に初飛行(製造拠点の加州Palmdale工場から、同州内Edwards空軍基地)が確認され、その後は同空軍基地で地上滑走など本格的な地上確認試験が継続されていたところ、2024年1月17日には同空軍基地での初飛行も目撃(空軍報道官も認める)されていました

2023年秋に同次官が承認したという「低レート量産:low-rate production」が、どの程度の製造ペースを指すのか不明ですが、計画では「2020年代半ばに初期運用態勢確立」、「2030年代には老朽化が進むB-1およびB-2爆撃機の後継機となり、エンジン更新を含む近代化改修を終えた76機のB-52Jと共に、米空軍爆撃機2機種体制を構築」、「少なくとも100機調達」と米空軍は発信を続けており、

2023年秋に同次官が承認したという「低レート量産:low-rate production」が、どの程度の製造ペースを指すのか不明ですが、計画では「2020年代半ばに初期運用態勢確立」、「2030年代には老朽化が進むB-1およびB-2爆撃機の後継機となり、エンジン更新を含む近代化改修を終えた76機のB-52Jと共に、米空軍爆撃機2機種体制を構築」、「少なくとも100機調達」と米空軍は発信を続けており、

B-21の持つステルス性能を生かし、強固な防空網を持つ本格的な敵対国に対しても、「通常兵器と核兵器の両方を搭載&使用可能な機体仕様」で「penetrating deep strike missions」が遂行可能な能力を米空軍に提供するアセットだとも説明されてきています。なお同爆撃機の調達&運用&維持整備に関する30年間の総コストは$203 billion(約30.0兆円)で、機体1機の平均価格は$692 million(1020億円)と見積もられています

複数の米空軍高官は2023年下旬時点で、「初披露した初号機を含め、現在6機が様々な製造段階にある」と述べ、これらの機体は様々な初期試験用の特別仕様や計測機材搭載の形態となっているが、所要の試験終了後は部隊配備用に機体改修して実戦部隊に提供されると説明しており、従来の新型機体開発&製造の流れと比べ、「開発試作&試験段階から、効率的な量産態勢確立への円滑な移行」を強く意識した計画が極めて順調に実行されている様子が伺えます

複数の米空軍高官は2023年下旬時点で、「初披露した初号機を含め、現在6機が様々な製造段階にある」と述べ、これらの機体は様々な初期試験用の特別仕様や計測機材搭載の形態となっているが、所要の試験終了後は部隊配備用に機体改修して実戦部隊に提供されると説明しており、従来の新型機体開発&製造の流れと比べ、「開発試作&試験段階から、効率的な量産態勢確立への円滑な移行」を強く意識した計画が極めて順調に実行されている様子が伺えます

またNorthrop Grumman社関係者は、「米空軍と協力し、B-21の全ライフサイクルをカバーするdigital ecosystem構築に取り組んでおり、個々の機体の製造段階から部隊提供後の維持整備や各種運用データを一括管理することで、現場の整備員や空軍技術者と弊社開発関係者が一体となって、B-21の効率的な製造・使用・維持につなげる体制を構築しつつある」ともアピールしています

///////////////////////////////////////////

B-21爆撃機の開発が順調な理由について以前米空軍関係者が、「計画が開始された後は、要求性能を一切変更しなかった。設計や技術審査がある程度順調に進むと、様々な方面から、様々なコネやルートを経て、この能力も付加してはどうかとか、新たに開発や研究が始まっているこの技術をB-21で試してみないか・・・等々の話が持ち込まれたが、一切受け付けなかった」と話していましたが、高官や政治的な「横やり」が「グダグダ開発」の一番の原因かもしれません

B-21爆撃機の開発が順調な理由について以前米空軍関係者が、「計画が開始された後は、要求性能を一切変更しなかった。設計や技術審査がある程度順調に進むと、様々な方面から、様々なコネやルートを経て、この能力も付加してはどうかとか、新たに開発や研究が始まっているこの技術をB-21で試してみないか・・・等々の話が持ち込まれたが、一切受け付けなかった」と話していましたが、高官や政治的な「横やり」が「グダグダ開発」の一番の原因かもしれません

米軍や米国防省が取り組む様々な新規開発案件の中で、「唯一」と断言しても良いくらい信じがたいレベルで順調なB-21開発計画の、今後の「武運長久」を心から祈念申し上げます

B-21関連記事

「初飛行を12の視点で分析」→https://holylandtokyo.com/2023/12/01/5284/

「11月10日早朝の初飛行」→https://holylandtokyo.com/2023/11/13/5238/

「Taxi Tests開始」→https://holylandtokyo.com/2023/10/30/5180/

「エンジン稼働試験開始&屋外写真」→https://holylandtokyo.com/2023/09/15/5041/

「最近power on試験実施」→https://holylandtokyo.com/2023/08/03/4911/

「豪州も購入検討した」→https://holylandtokyo.com/2023/05/15/4588/

「B-21導入で米空軍爆撃機部隊の今後」→https://holylandtokyo.com/2022/12/23/4050/

「初披露のメディア扱い」→https://holylandtokyo.com/2022/12/14/4027/

「映像:B-21初披露式典」→https://holylandtokyo.com/2022/12/05/4015/

「10の視点で:NG社事前リリース」→https://holylandtokyo.com/2022/12/01/4004/

「12月2日に初披露」→https://holylandtokyo.com/2022/10/24/3796

(これ以前に2011年から25本の記事アリ)

米空軍の爆撃機体制

「B-21導入で爆撃機部隊の今後」→https://holylandtokyo.com/2022/12/23/4050/

「爆撃機管理は今後5-7年が多難」→https://holylandtokyo.com/2021/08/06/2024/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

(1月25日の報道を踏まえて)

1月25日開催のNG社CEO会見(四半期決算説明会)で、B-21開発製造事業について、米空軍との初期開発&5ロット製造契約(2015年)は「固定経費」契約で1機あたり「$550 million」となっているが、諸物価の高騰等により現在は「$778 million」となっており、1機あたりの差額「$75 million」(約110億円)の損失を生じることとなっていると語り、初期5ロット製造(推定21機)で約2300億円の損失を抱えると明らかにしました

1月25日開催のNG社CEO会見(四半期決算説明会)で、B-21開発製造事業について、米空軍との初期開発&5ロット製造契約(2015年)は「固定経費」契約で1機あたり「$550 million」となっているが、諸物価の高騰等により現在は「$778 million」となっており、1機あたりの差額「$75 million」(約110億円)の損失を生じることとなっていると語り、初期5ロット製造(推定21機)で約2300億円の損失を抱えると明らかにしましたCEOのKathy Warden女史は、2015年契約段階で米空軍幹部が「少なくとも100機調達」と述べ、最近では運用担当のGSコマンドが「150-200機必要」と主張していること等を背景に、トータルのB-21計画ではNG社にしっかりした利益をもたらすことになろうと株主に説明していますが、同時に「今後は固定価格契約にはより慎重に臨む所存だ」とも説明しています

超優等生だったB-21開発に「けち」がついて残念ですが、NG社にとってはそれよりも問題なのが、Kendall空軍長官も頭を抱える「GBSDプロジェクト(ICBM:ミニットマンⅢ)」で、2020年契約時から2029年運用開始を目指す計画で、既に37%のコスト増(約4.5兆円アップ)見積りの「超難事業」となっていると1月29日付の記事(https://holylandtokyo.com/2024/01/29/5478/)でご紹介したところです。核抑止3本柱の維持は難しいかもしれません・・・

//////////////////////////////////////////////////

(以下は、1月18日付の報道を基にしたベースの記事です)

昨秋に調達担当次官が承認と明かす

試験機を量産ラインで製造し成熟度を確認済と

当初計画2020年代半ばに運用態勢確立に向け着々

1月22日、米国防省のWilliam LaPlante調達担当次官(元空軍副長官)が声明を発表し、昨年11月10日に初飛行に成功した次期ステルス爆撃機B-21に関し、地上試験や飛行試験の順調な進み具合や、試験用機体を量産機製造ラインで組み立てる等、製造設備や製造ライン技術者&作業従事者の技量を十分に成熟したレベルに高めていることが確認できたことから、2023年秋に「低レート量産:low-rate production」の承認を出していた、と明らかにしました。

1月22日、米国防省のWilliam LaPlante調達担当次官(元空軍副長官)が声明を発表し、昨年11月10日に初飛行に成功した次期ステルス爆撃機B-21に関し、地上試験や飛行試験の順調な進み具合や、試験用機体を量産機製造ラインで組み立てる等、製造設備や製造ライン技術者&作業従事者の技量を十分に成熟したレベルに高めていることが確認できたことから、2023年秋に「低レート量産:low-rate production」の承認を出していた、と明らかにしました。B-21は、2022年12月2日に限定された形での機体お披露目式典が行われ、2023年11月10日に初飛行(製造拠点の加州Palmdale工場から、同州内Edwards空軍基地)が確認され、その後は同空軍基地で地上滑走など本格的な地上確認試験が継続されていたところ、2024年1月17日には同空軍基地での初飛行も目撃(空軍報道官も認める)されていました

2023年秋に同次官が承認したという「低レート量産:low-rate production」が、どの程度の製造ペースを指すのか不明ですが、計画では「2020年代半ばに初期運用態勢確立」、「2030年代には老朽化が進むB-1およびB-2爆撃機の後継機となり、エンジン更新を含む近代化改修を終えた76機のB-52Jと共に、米空軍爆撃機2機種体制を構築」、「少なくとも100機調達」と米空軍は発信を続けており、

2023年秋に同次官が承認したという「低レート量産:low-rate production」が、どの程度の製造ペースを指すのか不明ですが、計画では「2020年代半ばに初期運用態勢確立」、「2030年代には老朽化が進むB-1およびB-2爆撃機の後継機となり、エンジン更新を含む近代化改修を終えた76機のB-52Jと共に、米空軍爆撃機2機種体制を構築」、「少なくとも100機調達」と米空軍は発信を続けており、B-21の持つステルス性能を生かし、強固な防空網を持つ本格的な敵対国に対しても、「通常兵器と核兵器の両方を搭載&使用可能な機体仕様」で「penetrating deep strike missions」が遂行可能な能力を米空軍に提供するアセットだとも説明されてきています。なお同爆撃機の調達&運用&維持整備に関する30年間の総コストは$203 billion(約30.0兆円)で、機体1機の平均価格は$692 million(1020億円)と見積もられています

複数の米空軍高官は2023年下旬時点で、「初披露した初号機を含め、現在6機が様々な製造段階にある」と述べ、これらの機体は様々な初期試験用の特別仕様や計測機材搭載の形態となっているが、所要の試験終了後は部隊配備用に機体改修して実戦部隊に提供されると説明しており、従来の新型機体開発&製造の流れと比べ、「開発試作&試験段階から、効率的な量産態勢確立への円滑な移行」を強く意識した計画が極めて順調に実行されている様子が伺えます

複数の米空軍高官は2023年下旬時点で、「初披露した初号機を含め、現在6機が様々な製造段階にある」と述べ、これらの機体は様々な初期試験用の特別仕様や計測機材搭載の形態となっているが、所要の試験終了後は部隊配備用に機体改修して実戦部隊に提供されると説明しており、従来の新型機体開発&製造の流れと比べ、「開発試作&試験段階から、効率的な量産態勢確立への円滑な移行」を強く意識した計画が極めて順調に実行されている様子が伺えますまたNorthrop Grumman社関係者は、「米空軍と協力し、B-21の全ライフサイクルをカバーするdigital ecosystem構築に取り組んでおり、個々の機体の製造段階から部隊提供後の維持整備や各種運用データを一括管理することで、現場の整備員や空軍技術者と弊社開発関係者が一体となって、B-21の効率的な製造・使用・維持につなげる体制を構築しつつある」ともアピールしています

///////////////////////////////////////////

B-21爆撃機の開発が順調な理由について以前米空軍関係者が、「計画が開始された後は、要求性能を一切変更しなかった。設計や技術審査がある程度順調に進むと、様々な方面から、様々なコネやルートを経て、この能力も付加してはどうかとか、新たに開発や研究が始まっているこの技術をB-21で試してみないか・・・等々の話が持ち込まれたが、一切受け付けなかった」と話していましたが、高官や政治的な「横やり」が「グダグダ開発」の一番の原因かもしれません

B-21爆撃機の開発が順調な理由について以前米空軍関係者が、「計画が開始された後は、要求性能を一切変更しなかった。設計や技術審査がある程度順調に進むと、様々な方面から、様々なコネやルートを経て、この能力も付加してはどうかとか、新たに開発や研究が始まっているこの技術をB-21で試してみないか・・・等々の話が持ち込まれたが、一切受け付けなかった」と話していましたが、高官や政治的な「横やり」が「グダグダ開発」の一番の原因かもしれません米軍や米国防省が取り組む様々な新規開発案件の中で、「唯一」と断言しても良いくらい信じがたいレベルで順調なB-21開発計画の、今後の「武運長久」を心から祈念申し上げます

B-21関連記事

「初飛行を12の視点で分析」→https://holylandtokyo.com/2023/12/01/5284/

「11月10日早朝の初飛行」→https://holylandtokyo.com/2023/11/13/5238/

「Taxi Tests開始」→https://holylandtokyo.com/2023/10/30/5180/

「エンジン稼働試験開始&屋外写真」→https://holylandtokyo.com/2023/09/15/5041/

「最近power on試験実施」→https://holylandtokyo.com/2023/08/03/4911/

「豪州も購入検討した」→https://holylandtokyo.com/2023/05/15/4588/

「B-21導入で米空軍爆撃機部隊の今後」→https://holylandtokyo.com/2022/12/23/4050/

「初披露のメディア扱い」→https://holylandtokyo.com/2022/12/14/4027/

「映像:B-21初披露式典」→https://holylandtokyo.com/2022/12/05/4015/

「10の視点で:NG社事前リリース」→https://holylandtokyo.com/2022/12/01/4004/

「12月2日に初披露」→https://holylandtokyo.com/2022/10/24/3796

(これ以前に2011年から25本の記事アリ)

米空軍の爆撃機体制

「B-21導入で爆撃機部隊の今後」→https://holylandtokyo.com/2022/12/23/4050/

「爆撃機管理は今後5-7年が多難」→https://holylandtokyo.com/2021/08/06/2024/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

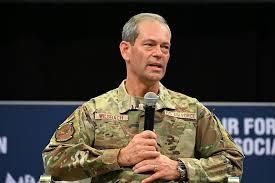

米空軍制服トップが推薦図書等を公表 [米空軍]

「組織改革や挑戦」に関する4アイテムの簡明さ

書籍2冊、Podcast1本、論文1本

推薦図書等に関する空軍兵士の意見を募るとか

1月17日付米空軍協会web記事が、昨年11月に就任したDavid W. Allvin新空軍参謀総長が推薦する書籍等4アイテムを紹介しています

1月17日付米空軍協会web記事が、昨年11月に就任したDavid W. Allvin新空軍参謀総長が推薦する書籍等4アイテムを紹介しています

従来は推薦図書を公表するのがお決まりでしたが、統合参謀本部議長に就任したBrown空軍大将が空軍参謀総長時に、「書籍だけでなく、映画やPodcastや他のメディア(論文等を含む)も対象にする」と時代に沿った変更を行い、Allvin新参謀総長は冒頭の4アイテムを選定したとのことです

昨年6月にKendall空軍長官が推薦図書(この時はまだ書籍縛り)を発表した際は、ロシアのウクライナ侵略の真っただ中でしたが、普段から自身の業務の優先事項を3つ挙げろと言われたら、「1にChina、2にChina、3にChinaだ」と公言していたそのままに、約10冊の推薦図書は全て中国に関するもので話題を集めました

昨年6月にKendall空軍長官が推薦図書(この時はまだ書籍縛り)を発表した際は、ロシアのウクライナ侵略の真っただ中でしたが、普段から自身の業務の優先事項を3つ挙げろと言われたら、「1にChina、2にChina、3にChinaだ」と公言していたそのままに、約10冊の推薦図書は全て中国に関するもので話題を集めました

今回Allvin新参謀総長が推薦した4アイテムは、いずれも「不確実性の中での組織改革と挑戦」に関するもので、Kendall空軍長官の命で昨年9月から検討が開始され、今年2月12日に発表予定の「米空軍の組織構造、訓練、兵器開発等々」全体に及ぶ改革の「初期実施計画」(最最適化:re-optimization計画)を強く意識したものとなっています

今回Allvin新参謀総長が推薦した4アイテムは、いずれも「不確実性の中での組織改革と挑戦」に関するもので、Kendall空軍長官の命で昨年9月から検討が開始され、今年2月12日に発表予定の「米空軍の組織構造、訓練、兵器開発等々」全体に及ぶ改革の「初期実施計画」(最最適化:re-optimization計画)を強く意識したものとなっています

なおAllvin大将は新たな試みとして、推薦書籍等に対する空軍兵士からの意見を求めると明らかにし、「皆からの意見は重要で、組織として何を重視し、皆のリーダーシップ探求の旅に何が不可欠なのかを定義するうえで極めて大切だ」とその理由を説明しています

推薦された4アイテムを、同大将の推薦の弁と共にご紹介

●書籍「One Mission」 by Chris Fussell

元海軍SEALsによるこの本は、「大規模な組織に革命を起こすための重要事項」とともに、「組織改革成功の実例から得られる教訓を学ぶ生々しいテキスト」

●書籍「Analogies at War」 by Yuen Foong Khong

●書籍「Analogies at War」 by Yuen Foong Khong

この本はベトナム戦争について考察し、「歴史上の類似事象が政治的意思決定にどのように影響したか」を描いたもので、「政策選択に作用する認知プロセスを明らかにし、仮定に疑問を投げかけ、現代の意思決定における認知の罠を回避するリソースとして役に立つ」と推薦

●論文(Foreign Affairs誌掲載)「The Path to AI Arms Control: America and China Must Work Together to Avert Catastrophe」 by Henry Kissinger and Graham Allison

「AI軍備管理への道:米国と中国は大惨事を回避するため協力すべき」とのタイトルの論考は、「規制無きAI開発がもたらす影響に対処するため、迅速な行動と協力の必要性を訴えている」と推薦

●Podcast「How to Excel When Everything Is Changing」 by Brad Stulberg

4Pアプローチ(Pause, Process, Plan, Proceed)で、「衝動的な反応ではなく、思慮深い対応をするための秘訣」について詳しく説明

/////////////////////////////////////////////

記事は、公表されたリストは今後追加される可能性があると記していますが、過去の参謀総長が7-12冊程度の書籍をリストアップしていたことと比較すると、まず4つに絞り込んできたAllvin大将の姿勢に、仕事人&実務家として名をはせてきた人柄がにじんでいるように感じます

記事は、公表されたリストは今後追加される可能性があると記していますが、過去の参謀総長が7-12冊程度の書籍をリストアップしていたことと比較すると、まず4つに絞り込んできたAllvin大将の姿勢に、仕事人&実務家として名をはせてきた人柄がにじんでいるように感じます

2月12日の米空軍&宇宙協会主催の航空宇宙戦シンポジウムで、Kendall空軍長官がどのような空軍の改革「初期実施計画」(最最適化:re-optimization計画)を持ち出すのか大変気になりますが、剛腕Kendall長官の決定を実行に移すAllvin参謀総長の手腕にも期待です

Kendall空軍長官が宣言

「来年1月までに米空軍総レビュー実施」→https://holylandtokyo.com/2023/09/07/5012/

全てが中国関連の書籍です!!!

「Kendall空軍長官の推薦図書19冊」→https://holylandtokyo.com/2023/06/19/4736/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

書籍2冊、Podcast1本、論文1本

推薦図書等に関する空軍兵士の意見を募るとか

1月17日付米空軍協会web記事が、昨年11月に就任したDavid W. Allvin新空軍参謀総長が推薦する書籍等4アイテムを紹介しています

1月17日付米空軍協会web記事が、昨年11月に就任したDavid W. Allvin新空軍参謀総長が推薦する書籍等4アイテムを紹介しています従来は推薦図書を公表するのがお決まりでしたが、統合参謀本部議長に就任したBrown空軍大将が空軍参謀総長時に、「書籍だけでなく、映画やPodcastや他のメディア(論文等を含む)も対象にする」と時代に沿った変更を行い、Allvin新参謀総長は冒頭の4アイテムを選定したとのことです

昨年6月にKendall空軍長官が推薦図書(この時はまだ書籍縛り)を発表した際は、ロシアのウクライナ侵略の真っただ中でしたが、普段から自身の業務の優先事項を3つ挙げろと言われたら、「1にChina、2にChina、3にChinaだ」と公言していたそのままに、約10冊の推薦図書は全て中国に関するもので話題を集めました

昨年6月にKendall空軍長官が推薦図書(この時はまだ書籍縛り)を発表した際は、ロシアのウクライナ侵略の真っただ中でしたが、普段から自身の業務の優先事項を3つ挙げろと言われたら、「1にChina、2にChina、3にChinaだ」と公言していたそのままに、約10冊の推薦図書は全て中国に関するもので話題を集めました 今回Allvin新参謀総長が推薦した4アイテムは、いずれも「不確実性の中での組織改革と挑戦」に関するもので、Kendall空軍長官の命で昨年9月から検討が開始され、今年2月12日に発表予定の「米空軍の組織構造、訓練、兵器開発等々」全体に及ぶ改革の「初期実施計画」(最最適化:re-optimization計画)を強く意識したものとなっています

今回Allvin新参謀総長が推薦した4アイテムは、いずれも「不確実性の中での組織改革と挑戦」に関するもので、Kendall空軍長官の命で昨年9月から検討が開始され、今年2月12日に発表予定の「米空軍の組織構造、訓練、兵器開発等々」全体に及ぶ改革の「初期実施計画」(最最適化:re-optimization計画)を強く意識したものとなっていますなおAllvin大将は新たな試みとして、推薦書籍等に対する空軍兵士からの意見を求めると明らかにし、「皆からの意見は重要で、組織として何を重視し、皆のリーダーシップ探求の旅に何が不可欠なのかを定義するうえで極めて大切だ」とその理由を説明しています

推薦された4アイテムを、同大将の推薦の弁と共にご紹介

●書籍「One Mission」 by Chris Fussell

元海軍SEALsによるこの本は、「大規模な組織に革命を起こすための重要事項」とともに、「組織改革成功の実例から得られる教訓を学ぶ生々しいテキスト」

●書籍「Analogies at War」 by Yuen Foong Khong

●書籍「Analogies at War」 by Yuen Foong Khongこの本はベトナム戦争について考察し、「歴史上の類似事象が政治的意思決定にどのように影響したか」を描いたもので、「政策選択に作用する認知プロセスを明らかにし、仮定に疑問を投げかけ、現代の意思決定における認知の罠を回避するリソースとして役に立つ」と推薦

●論文(Foreign Affairs誌掲載)「The Path to AI Arms Control: America and China Must Work Together to Avert Catastrophe」 by Henry Kissinger and Graham Allison

「AI軍備管理への道:米国と中国は大惨事を回避するため協力すべき」とのタイトルの論考は、「規制無きAI開発がもたらす影響に対処するため、迅速な行動と協力の必要性を訴えている」と推薦

●Podcast「How to Excel When Everything Is Changing」 by Brad Stulberg

4Pアプローチ(Pause, Process, Plan, Proceed)で、「衝動的な反応ではなく、思慮深い対応をするための秘訣」について詳しく説明

/////////////////////////////////////////////

記事は、公表されたリストは今後追加される可能性があると記していますが、過去の参謀総長が7-12冊程度の書籍をリストアップしていたことと比較すると、まず4つに絞り込んできたAllvin大将の姿勢に、仕事人&実務家として名をはせてきた人柄がにじんでいるように感じます

記事は、公表されたリストは今後追加される可能性があると記していますが、過去の参謀総長が7-12冊程度の書籍をリストアップしていたことと比較すると、まず4つに絞り込んできたAllvin大将の姿勢に、仕事人&実務家として名をはせてきた人柄がにじんでいるように感じます2月12日の米空軍&宇宙協会主催の航空宇宙戦シンポジウムで、Kendall空軍長官がどのような空軍の改革「初期実施計画」(最最適化:re-optimization計画)を持ち出すのか大変気になりますが、剛腕Kendall長官の決定を実行に移すAllvin参謀総長の手腕にも期待です

Kendall空軍長官が宣言

「来年1月までに米空軍総レビュー実施」→https://holylandtokyo.com/2023/09/07/5012/

全てが中国関連の書籍です!!!

「Kendall空軍長官の推薦図書19冊」→https://holylandtokyo.com/2023/06/19/4736/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

次期ICBM開発はコスト&期間増大で法令に抵触 [米空軍]

「Nunn-McCurdy法」要求の国防長官再検討案件に

既にコスト37%増&開発期間2年以上超過の惨状

空軍長官が昨年苦悩吐露した実態の一端が・・・

1月18日付の米空軍協会web記事は、2020年に米空軍がNorthrop Grumman社と契約して推進中のGBSD(Ground Based Strategic Deterrent:ICBMミニットマンⅢの後継ミサイルとなるLGM-35A Sentinel や指揮統制システムや通信システムや維持整備施設等々を包括した大規模計画)プロジェクトに関し、米空軍やNG社関係者からの聞き取りを踏まえ、

1月18日付の米空軍協会web記事は、2020年に米空軍がNorthrop Grumman社と契約して推進中のGBSD(Ground Based Strategic Deterrent:ICBMミニットマンⅢの後継ミサイルとなるLGM-35A Sentinel や指揮統制システムや通信システムや維持整備施設等々を包括した大規模計画)プロジェクトに関し、米空軍やNG社関係者からの聞き取りを踏まえ、

ミサイル自体の開発はそれほど問題ないが、地上サイロなど発射システムや通信インフラを含む指揮投資システムの開発関連で次々と難題が発覚し、少なくともコストが37%高騰し、開発期間が2年以上遅延する見込みとなっており、グダグダ装備品開発を防止する「Nunn-McCurdy法」の規定に抵触(コストが15%以上増加)することから、プロジェクトの廃止、又は問題や改善方法の明確化、コストやスケジュールに関する国防長官による再審議&承認が必要な事態に陥っていると報じました

まずGBSDプロジェクト概要は・・・

(当初計画では約$96B(約14兆円:研究開発25.5B,各種調達61.6B、各種建設費8.7B)だったものが、少なくとも$125B(18.5兆円)に膨らむ模様)

(当初計画では約$96B(約14兆円:研究開発25.5B,各種調達61.6B、各種建設費8.7B)だったものが、少なくとも$125B(18.5兆円)に膨らむ模様)

●約400個の地下発射サイロ再整備(膨大な環境影響調査や地権者や自治体等との調整を含む)と、LGM-35A Sentinel ミサイル634発の開発&調達(450発をミニットマンⅢ後継として約400個の地下サイロに。約160発は定期発射訓練や抑止力アピール用、25発は試験開発用)

●3か所の中核IICBM発射管制センター(F. E. Warren, Malmstrom, and Minot Air Force Bases)、10数か所の発射管制施設、兵器貯蔵庫、維持整備施設等など整備

●上記各施設と上級司令部や大統領等国家要人を結ぶ指揮統制システム(通信ケーブルだけで1万2千㎞以上)、ミサイル運搬用等車両56両など

国防省としてGBSDプロジェクト廃止は選択肢にないことから、「Nunn-McCurdy法」の条件を満たす「出直し計画&コスト見積もり」を2024年夏までに準備して各方面の理解を得る必要があるのですが、昨年11月に剛腕&強気で知られるKendall空軍長官までもが、「恐らく空軍が担当した各種開発計画の中でも、最も複雑で困難なプロジェクト」だと語り、その困難さの源泉を、

国防省としてGBSDプロジェクト廃止は選択肢にないことから、「Nunn-McCurdy法」の条件を満たす「出直し計画&コスト見積もり」を2024年夏までに準備して各方面の理解を得る必要があるのですが、昨年11月に剛腕&強気で知られるKendall空軍長官までもが、「恐らく空軍が担当した各種開発計画の中でも、最も複雑で困難なプロジェクト」だと語り、その困難さの源泉を、

●ミニットマン開発から50年以上が経過し、知見(各種設計図や製造ノウハウや技術者等)が散逸し、専門家がもはや存命でなく、前進するほど次々と諸問題が表面化

●450個のICBM格納サイロが広範な土地に分散配置されている(日本の中国四国地方を合わせた面積:イメージで縦横130㎞×640㎞)

●資料散逸のサイロと土地再開発調整、サイロと指揮所を結ぶ指揮統制システム開発&建設(通信ケーブルだけでも総延長1万2000㎞以上)などなども含む、総額約14兆円プロジェクト

・・・だと、陰鬱な表情で講演で吐露していたほどでした

「Nunn-McCurdy法」抵触でも事業継続の条件5つ

●国家安全保障上で不可欠な装備品であることの説明

●国家安全保障上で不可欠な装備品であることの説明

●問題の原因と対策が明確に調査され対策が練られている事

●出直し計画が国防省の監査機関(Cost Assessment and Program Evaluation局)に承認されること

●出直し計画より低コストの代替案が存在しないこと

●他プロジェクト予算を削減しても優先すべきもの

18日付同記事によればコスト増と遅延原因は

●後継ミサイル開発(LGM-35A Sentinel)は大きなコスト増と遅延原因とはなっておらず、おおむね順調でGBSDプロジェクト全体への影響は軽微

●問題の多くは指揮統制システムと発射用地下サイロに関するものが大半を占める。指揮統制システムは現有システムを再利用をベースに考えていたが、装備が旧式すぎて現在必要な周波数帯に適合不能など、根本的見直しを迫られている

●問題の多くは指揮統制システムと発射用地下サイロに関するものが大半を占める。指揮統制システムは現有システムを再利用をベースに考えていたが、装備が旧式すぎて現在必要な周波数帯に適合不能など、根本的見直しを迫られている

●地下サイロ改修も知見散逸(各種設計図や製造ノウハウや技術者等)で根本見直しを迫られ、同時に(辺鄙な場所に分散配置されていること等々から、)必要なセキュリティークリアランスを取得可能な作業員確保が難しい

●現ミニットマンⅢと次期LGM-35A Sentinelの並行運用期間の対応が想定以上に難しい

●世界的なインフレによる物価上昇

////////////////////////////////////////

米空軍省のAndrew Hunter技術開発&兵站担当次官補は、本プロジェクトは通常のビックプロジェクトを5つ合算したようなメガプロジェクトだと語り、国防省の開発&調達次官経験者であるKendall空軍長官が「恐らく空軍が担当した各種開発計画の中でも、最も複雑で困難なプロジェクト」と呼ぶGBSDですが、長年に渡り「放置」してきた戦略核部隊からの「つけ」でしょうか・・・。核兵器と言う最終兵器が持つ悲しい運命なのでしょうか・・・

米空軍省のAndrew Hunter技術開発&兵站担当次官補は、本プロジェクトは通常のビックプロジェクトを5つ合算したようなメガプロジェクトだと語り、国防省の開発&調達次官経験者であるKendall空軍長官が「恐らく空軍が担当した各種開発計画の中でも、最も複雑で困難なプロジェクト」と呼ぶGBSDですが、長年に渡り「放置」してきた戦略核部隊からの「つけ」でしょうか・・・。核兵器と言う最終兵器が持つ悲しい運命なのでしょうか・・・

記事「中国ロケット軍の幹部汚職と同部隊能力への報道に思う」でもご紹介しましたが、米戦略核部隊は種々問題が表面化した2014年国防省調査で、「忘れ去られた部隊」「インフラの老朽化で部隊の無力感増大」「国防省や米軍幹部の期待レベルと現場の実態の格差が著しい」「予算も手当ても後回し」「兵士の昇任や福利厚生は多職種優先で、現場部隊の士気は士官クラスも含め崩壊」等々と表現され、根本的解決は今もまだ・・・が実態でしょう。どうするんでしょうか?

記事「中国ロケット軍の幹部汚職と同部隊能力への報道に思う」でもご紹介しましたが、米戦略核部隊は種々問題が表面化した2014年国防省調査で、「忘れ去られた部隊」「インフラの老朽化で部隊の無力感増大」「国防省や米軍幹部の期待レベルと現場の実態の格差が著しい」「予算も手当ても後回し」「兵士の昇任や福利厚生は多職種優先で、現場部隊の士気は士官クラスも含め崩壊」等々と表現され、根本的解決は今もまだ・・・が実態でしょう。どうするんでしょうか?

昨年11月にKendall空軍長官が不安吐露

巨大プロジェクトGBSDへの苦悩隠さず

「次期ICBM開発の苦悩&不安を語る」→https://holylandtokyo.com/2023/11/22/5244/

中国やロシアの核兵器運用部隊も心配

「中国ロケット軍汚職と部隊能力報道に思う」→https://holylandtokyo.com/2024/01/15/5436/

米軍「核の傘」で内部崩壊

「ICBMサイト初のオーバーホール」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2017-05-15

「屋根崩壊:核兵器関連施設の惨状」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-10-23

「核戦力維持に10兆円?」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-08-09

「唖然・国防長官が現場視察」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-11-18

「特別チームで核部隊調査へ」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-01-27

「米空軍ICBMの寿命」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2012-09-16

「剱持暢子氏の論文:米国核兵器の状況」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-02-25-1

「米核運用部隊の暗部」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2010-10-29

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

既にコスト37%増&開発期間2年以上超過の惨状

空軍長官が昨年苦悩吐露した実態の一端が・・・

1月18日付の米空軍協会web記事は、2020年に米空軍がNorthrop Grumman社と契約して推進中のGBSD(Ground Based Strategic Deterrent:ICBMミニットマンⅢの後継ミサイルとなるLGM-35A Sentinel や指揮統制システムや通信システムや維持整備施設等々を包括した大規模計画)プロジェクトに関し、米空軍やNG社関係者からの聞き取りを踏まえ、

1月18日付の米空軍協会web記事は、2020年に米空軍がNorthrop Grumman社と契約して推進中のGBSD(Ground Based Strategic Deterrent:ICBMミニットマンⅢの後継ミサイルとなるLGM-35A Sentinel や指揮統制システムや通信システムや維持整備施設等々を包括した大規模計画)プロジェクトに関し、米空軍やNG社関係者からの聞き取りを踏まえ、ミサイル自体の開発はそれほど問題ないが、地上サイロなど発射システムや通信インフラを含む指揮投資システムの開発関連で次々と難題が発覚し、少なくともコストが37%高騰し、開発期間が2年以上遅延する見込みとなっており、グダグダ装備品開発を防止する「Nunn-McCurdy法」の規定に抵触(コストが15%以上増加)することから、プロジェクトの廃止、又は問題や改善方法の明確化、コストやスケジュールに関する国防長官による再審議&承認が必要な事態に陥っていると報じました

まずGBSDプロジェクト概要は・・・

(当初計画では約$96B(約14兆円:研究開発25.5B,各種調達61.6B、各種建設費8.7B)だったものが、少なくとも$125B(18.5兆円)に膨らむ模様)

(当初計画では約$96B(約14兆円:研究開発25.5B,各種調達61.6B、各種建設費8.7B)だったものが、少なくとも$125B(18.5兆円)に膨らむ模様)●約400個の地下発射サイロ再整備(膨大な環境影響調査や地権者や自治体等との調整を含む)と、LGM-35A Sentinel ミサイル634発の開発&調達(450発をミニットマンⅢ後継として約400個の地下サイロに。約160発は定期発射訓練や抑止力アピール用、25発は試験開発用)

●3か所の中核IICBM発射管制センター(F. E. Warren, Malmstrom, and Minot Air Force Bases)、10数か所の発射管制施設、兵器貯蔵庫、維持整備施設等など整備

●上記各施設と上級司令部や大統領等国家要人を結ぶ指揮統制システム(通信ケーブルだけで1万2千㎞以上)、ミサイル運搬用等車両56両など

国防省としてGBSDプロジェクト廃止は選択肢にないことから、「Nunn-McCurdy法」の条件を満たす「出直し計画&コスト見積もり」を2024年夏までに準備して各方面の理解を得る必要があるのですが、昨年11月に剛腕&強気で知られるKendall空軍長官までもが、「恐らく空軍が担当した各種開発計画の中でも、最も複雑で困難なプロジェクト」だと語り、その困難さの源泉を、

国防省としてGBSDプロジェクト廃止は選択肢にないことから、「Nunn-McCurdy法」の条件を満たす「出直し計画&コスト見積もり」を2024年夏までに準備して各方面の理解を得る必要があるのですが、昨年11月に剛腕&強気で知られるKendall空軍長官までもが、「恐らく空軍が担当した各種開発計画の中でも、最も複雑で困難なプロジェクト」だと語り、その困難さの源泉を、●ミニットマン開発から50年以上が経過し、知見(各種設計図や製造ノウハウや技術者等)が散逸し、専門家がもはや存命でなく、前進するほど次々と諸問題が表面化

●450個のICBM格納サイロが広範な土地に分散配置されている(日本の中国四国地方を合わせた面積:イメージで縦横130㎞×640㎞)

●資料散逸のサイロと土地再開発調整、サイロと指揮所を結ぶ指揮統制システム開発&建設(通信ケーブルだけでも総延長1万2000㎞以上)などなども含む、総額約14兆円プロジェクト

・・・だと、陰鬱な表情で講演で吐露していたほどでした

「Nunn-McCurdy法」抵触でも事業継続の条件5つ

●国家安全保障上で不可欠な装備品であることの説明

●国家安全保障上で不可欠な装備品であることの説明●問題の原因と対策が明確に調査され対策が練られている事

●出直し計画が国防省の監査機関(Cost Assessment and Program Evaluation局)に承認されること

●出直し計画より低コストの代替案が存在しないこと

●他プロジェクト予算を削減しても優先すべきもの

18日付同記事によればコスト増と遅延原因は

●後継ミサイル開発(LGM-35A Sentinel)は大きなコスト増と遅延原因とはなっておらず、おおむね順調でGBSDプロジェクト全体への影響は軽微

●問題の多くは指揮統制システムと発射用地下サイロに関するものが大半を占める。指揮統制システムは現有システムを再利用をベースに考えていたが、装備が旧式すぎて現在必要な周波数帯に適合不能など、根本的見直しを迫られている

●問題の多くは指揮統制システムと発射用地下サイロに関するものが大半を占める。指揮統制システムは現有システムを再利用をベースに考えていたが、装備が旧式すぎて現在必要な周波数帯に適合不能など、根本的見直しを迫られている●地下サイロ改修も知見散逸(各種設計図や製造ノウハウや技術者等)で根本見直しを迫られ、同時に(辺鄙な場所に分散配置されていること等々から、)必要なセキュリティークリアランスを取得可能な作業員確保が難しい

●現ミニットマンⅢと次期LGM-35A Sentinelの並行運用期間の対応が想定以上に難しい

●世界的なインフレによる物価上昇

////////////////////////////////////////

米空軍省のAndrew Hunter技術開発&兵站担当次官補は、本プロジェクトは通常のビックプロジェクトを5つ合算したようなメガプロジェクトだと語り、国防省の開発&調達次官経験者であるKendall空軍長官が「恐らく空軍が担当した各種開発計画の中でも、最も複雑で困難なプロジェクト」と呼ぶGBSDですが、長年に渡り「放置」してきた戦略核部隊からの「つけ」でしょうか・・・。核兵器と言う最終兵器が持つ悲しい運命なのでしょうか・・・

米空軍省のAndrew Hunter技術開発&兵站担当次官補は、本プロジェクトは通常のビックプロジェクトを5つ合算したようなメガプロジェクトだと語り、国防省の開発&調達次官経験者であるKendall空軍長官が「恐らく空軍が担当した各種開発計画の中でも、最も複雑で困難なプロジェクト」と呼ぶGBSDですが、長年に渡り「放置」してきた戦略核部隊からの「つけ」でしょうか・・・。核兵器と言う最終兵器が持つ悲しい運命なのでしょうか・・・ 記事「中国ロケット軍の幹部汚職と同部隊能力への報道に思う」でもご紹介しましたが、米戦略核部隊は種々問題が表面化した2014年国防省調査で、「忘れ去られた部隊」「インフラの老朽化で部隊の無力感増大」「国防省や米軍幹部の期待レベルと現場の実態の格差が著しい」「予算も手当ても後回し」「兵士の昇任や福利厚生は多職種優先で、現場部隊の士気は士官クラスも含め崩壊」等々と表現され、根本的解決は今もまだ・・・が実態でしょう。どうするんでしょうか?

記事「中国ロケット軍の幹部汚職と同部隊能力への報道に思う」でもご紹介しましたが、米戦略核部隊は種々問題が表面化した2014年国防省調査で、「忘れ去られた部隊」「インフラの老朽化で部隊の無力感増大」「国防省や米軍幹部の期待レベルと現場の実態の格差が著しい」「予算も手当ても後回し」「兵士の昇任や福利厚生は多職種優先で、現場部隊の士気は士官クラスも含め崩壊」等々と表現され、根本的解決は今もまだ・・・が実態でしょう。どうするんでしょうか?昨年11月にKendall空軍長官が不安吐露

巨大プロジェクトGBSDへの苦悩隠さず

「次期ICBM開発の苦悩&不安を語る」→https://holylandtokyo.com/2023/11/22/5244/

中国やロシアの核兵器運用部隊も心配

「中国ロケット軍汚職と部隊能力報道に思う」→https://holylandtokyo.com/2024/01/15/5436/

米軍「核の傘」で内部崩壊

「ICBMサイト初のオーバーホール」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2017-05-15

「屋根崩壊:核兵器関連施設の惨状」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-10-23

「核戦力維持に10兆円?」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-08-09

「唖然・国防長官が現場視察」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-11-18

「特別チームで核部隊調査へ」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-01-27

「米空軍ICBMの寿命」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2012-09-16

「剱持暢子氏の論文:米国核兵器の状況」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-02-25-1

「米核運用部隊の暗部」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2010-10-29

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

E-4B:国家危機空中指揮機 (NEACP)をご紹介 [米空軍]

VR訓練機材を充実し多忙な中で人員要請強化中との報道あり

これを機会にE-4B:国家危機空中指揮機NEACPをお勉強

1月11日付米空軍協会web記事が、米空軍が4機保有するE-4B:国家危機空中指揮機 (NEACP:通称NightWatch)に関し、常に緊急事態用に大統領に寄り添って緊急発進態勢にあるほか、大規模災害対処にも出動する忙しさの中で要員養成を計画的に実施するため、機体運用要員と整備要員を対象としたバーチャルリアリティーVR訓練機材導入に、空軍Global Strike Commandと連携して、機体運用&管理を担う第55航空団が取り組む様子を報じています

1月11日付米空軍協会web記事が、米空軍が4機保有するE-4B:国家危機空中指揮機 (NEACP:通称NightWatch)に関し、常に緊急事態用に大統領に寄り添って緊急発進態勢にあるほか、大規模災害対処にも出動する忙しさの中で要員養成を計画的に実施するため、機体運用要員と整備要員を対象としたバーチャルリアリティーVR訓練機材導入に、空軍Global Strike Commandと連携して、機体運用&管理を担う第55航空団が取り組む様子を報じています

本日は、VR訓練機材の積極導入に関してご紹介するとともに、今まで本ブログで取り上げたことのないE-4B:国家危機空中指揮機 (NEACP)について、ネット情報をかき集めてご紹介いたします

先ず同機部隊へのVR訓練機材の積極導入に関して

●機体への需要が極めて高い中、4機しか保有機が無いため、機体の定期修理や部品交換なども考慮すると、搭乗員や整備員が技量維持や能力向上のために機体を使用する機会が限定されるため、2021年からVR訓練機材の導入に取り組み、現在は初期型4台で、操縦者、搭乗員、整備員が訓練を行っている

●機体への需要が極めて高い中、4機しか保有機が無いため、機体の定期修理や部品交換なども考慮すると、搭乗員や整備員が技量維持や能力向上のために機体を使用する機会が限定されるため、2021年からVR訓練機材の導入に取り組み、現在は初期型4台で、操縦者、搭乗員、整備員が訓練を行っている

●このVR訓練環境をさらに充実させるため、3次元機体スキャン機能を活用し、E-4B機体の内部と外部を仮想空間上で再現可能なシステムを現在開発中で、7台導入予定の初号機が2月に納入予定である他、整備員用に特化した別のVR訓練装置14台開発予算も確保済で、3月から開発が本格化する

●また整備員用VR機材の開発本格開始に先立ち、Global Strike Comman主導の開発プログラムから生まれたプロトタイプの「Weapon System Maintenance Trainer」が既に導入されており、実機体を使用しないで、機体トラブル時の故障個所探求や対処訓練が実施でき、要員の整備資格維持や技量向上に活用されており、更なる改良への部隊意見の聴取にも活用されている

●これらVR機材は、仮想空間利用の中でもレベルの一段高い「XR:extended reality」で作成されており、より現実の運用や整備環境に近い環境が仮想空間内で再現可能な設計となっている

以下では、このE-4Bについて概要をご紹介

E-4B・NightWatchについて

●同機は、Boeing製B747-200Bを改造し、米国の国家空中作戦センター(NAOC:National Airborne Operations Center)として使用されている航空機で、4機保有し、第55航空団に所属する

●同機は、Boeing製B747-200Bを改造し、米国の国家空中作戦センター(NAOC:National Airborne Operations Center)として使用されている航空機で、4機保有し、第55航空団に所属する

●冷戦後の戦略環境の変化を受け、核戦争だけでなく、大規模災害対応のため、FEMA長官の要請で被災地域支援にも活用されるようになっている。そのため、現在の国家緊急空中指揮所 (NEACP National Emergency Airborne Command Post) との呼称へ名称が変更された

●核戦争・大規模災害などに際し、大統領や国防長官などの国家指揮権限(NCA)保持者および指揮幕僚が、地上で指揮が取れない場合に搭乗し、米軍を空中から指揮する。特に搭載通信機器を介し、米軍ICBM部隊・SLBM部隊・戦略爆撃部隊の指揮任務が重視される。

●米大統領の近くには必ず1機以上のE-4Bが待機し、大統領がエアフォースワン(VC-25)で外遊する場合などでも必ず随行。現在では国防長官の外国訪問にも使用され、飛行中に同行した記者団との会見も行われている

●当初はEC-135を同任務に宛てていたが、より機体の大きいB747-200Bベースの機体にEC-135と同様の装備を搭載してE-4A型機とし、1973年6月に初飛行して4機が調達された

●当初はEC-135を同任務に宛てていたが、より機体の大きいB747-200Bベースの機体にEC-135と同様の装備を搭載してE-4A型機とし、1973年6月に初飛行して4機が調達された

●その後、空中指揮センターとしての機能充実が求められ、EC-135より搭載容量が大きいE-4Aの特徴を生かし、空中給油機能や核戦争に備えたEMP対策強化等々を含む搭載装備の充実が図られ、改修型E-4Bとして1979年12月から導入が始まり、4機体制で現在に至る

●第55航空団が運用や維持整備を担っている模様だが、普段の所在地や動静は公開されていない。しかしネブラスカ州オファット空軍基地が2017年6月23日に竜巻被害を受けた際に、軍用機10機も被害を受けたが、その中の2機がE-4Bであったことが明らかになり、注目を集めた

E-4Bの特徴

●キャビン内には国家指揮権限作業区画、会議室、ブリーフィングルーム、戦闘幕僚作業室、通信管制センター、休憩室、記者会見室などが設けられている。

●キャビン内には国家指揮権限作業区画、会議室、ブリーフィングルーム、戦闘幕僚作業室、通信管制センター、休憩室、記者会見室などが設けられている。

●空中給油受油装置の付与→任務から長時間在空が求められることからE-4B導入時に空中受油装備を備える。しかし、エンジンオイルは空中で補充出来ない為、連続航続時間はエンジンオイルがなくなるまでの72時間に限られる。受油口は機首に設置された。なお、無給油では12時間の航続能力を持つ。

●各種電子機器の追加→機体搭載の電子機器は核爆発によるEMP対処のシールド措置済。EHF(ミリ波)通信による衛星通信能力、VLF(超長波)通信による対潜水艦通信能力なども備える。機体上部の出っ張りはSHF/EHFアンテナ。LF/VLFアンテナは長さ6kmで、機体尾部から曳航する。

E-4B後継機の検討開始

●大統領専用機(VC-25 その後継機も検討中)の充実を受け、2000年頃からE-4Bの廃止が検討されたこともあったが、2030年代初期に機体寿命からE-4Bが退役することから、2020年に「SACO:Survivable Airborne Operations Center」計画としてE-4B後継機計画が本格スタート

●大統領専用機(VC-25 その後継機も検討中)の充実を受け、2000年頃からE-4Bの廃止が検討されたこともあったが、2030年代初期に機体寿命からE-4Bが退役することから、2020年に「SACO:Survivable Airborne Operations Center」計画としてE-4B後継機計画が本格スタート

●「E-4Bと同等の機体サイズを持つ、民間機ベースの機体を最高で4機調達する。中古機体も検討対象(up to four potentially used)」との前提で、2020年に関連企業に提案を要請。ボーイングとSierra Nevada Corpが手を上げたが、2020年12月にボーイングが撤退(Boeing confirmed that it has been excluded from the competition)したことを認め、現在は1社のみが残っているが、正式決定発表には至っていない

●同計画用予算として、2023年度予算には約140億円だったが、2024年度には約1300億円が盛り込まれている

米空軍のE-4B公式解説webページ

→https://www.af.mil/About-Us/Fact-Sheets/Display/Article/104503/e-4b/

大統領専用機(VC-25)の後継機問題

ボーイングのいい加減さが再び露呈

バイデン政権が方向転換した可能性もありますが・・・

「2024年予定から2-3年遅」→https://holylandtokyo.com/2022/05/31/3291/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

これを機会にE-4B:国家危機空中指揮機NEACPをお勉強

1月11日付米空軍協会web記事が、米空軍が4機保有するE-4B:国家危機空中指揮機 (NEACP:通称NightWatch)に関し、常に緊急事態用に大統領に寄り添って緊急発進態勢にあるほか、大規模災害対処にも出動する忙しさの中で要員養成を計画的に実施するため、機体運用要員と整備要員を対象としたバーチャルリアリティーVR訓練機材導入に、空軍Global Strike Commandと連携して、機体運用&管理を担う第55航空団が取り組む様子を報じています

1月11日付米空軍協会web記事が、米空軍が4機保有するE-4B:国家危機空中指揮機 (NEACP:通称NightWatch)に関し、常に緊急事態用に大統領に寄り添って緊急発進態勢にあるほか、大規模災害対処にも出動する忙しさの中で要員養成を計画的に実施するため、機体運用要員と整備要員を対象としたバーチャルリアリティーVR訓練機材導入に、空軍Global Strike Commandと連携して、機体運用&管理を担う第55航空団が取り組む様子を報じています本日は、VR訓練機材の積極導入に関してご紹介するとともに、今まで本ブログで取り上げたことのないE-4B:国家危機空中指揮機 (NEACP)について、ネット情報をかき集めてご紹介いたします

先ず同機部隊へのVR訓練機材の積極導入に関して

●機体への需要が極めて高い中、4機しか保有機が無いため、機体の定期修理や部品交換なども考慮すると、搭乗員や整備員が技量維持や能力向上のために機体を使用する機会が限定されるため、2021年からVR訓練機材の導入に取り組み、現在は初期型4台で、操縦者、搭乗員、整備員が訓練を行っている

●機体への需要が極めて高い中、4機しか保有機が無いため、機体の定期修理や部品交換なども考慮すると、搭乗員や整備員が技量維持や能力向上のために機体を使用する機会が限定されるため、2021年からVR訓練機材の導入に取り組み、現在は初期型4台で、操縦者、搭乗員、整備員が訓練を行っている●このVR訓練環境をさらに充実させるため、3次元機体スキャン機能を活用し、E-4B機体の内部と外部を仮想空間上で再現可能なシステムを現在開発中で、7台導入予定の初号機が2月に納入予定である他、整備員用に特化した別のVR訓練装置14台開発予算も確保済で、3月から開発が本格化する

●また整備員用VR機材の開発本格開始に先立ち、Global Strike Comman主導の開発プログラムから生まれたプロトタイプの「Weapon System Maintenance Trainer」が既に導入されており、実機体を使用しないで、機体トラブル時の故障個所探求や対処訓練が実施でき、要員の整備資格維持や技量向上に活用されており、更なる改良への部隊意見の聴取にも活用されている

●これらVR機材は、仮想空間利用の中でもレベルの一段高い「XR:extended reality」で作成されており、より現実の運用や整備環境に近い環境が仮想空間内で再現可能な設計となっている

以下では、このE-4Bについて概要をご紹介

E-4B・NightWatchについて

●同機は、Boeing製B747-200Bを改造し、米国の国家空中作戦センター(NAOC:National Airborne Operations Center)として使用されている航空機で、4機保有し、第55航空団に所属する

●同機は、Boeing製B747-200Bを改造し、米国の国家空中作戦センター(NAOC:National Airborne Operations Center)として使用されている航空機で、4機保有し、第55航空団に所属する●冷戦後の戦略環境の変化を受け、核戦争だけでなく、大規模災害対応のため、FEMA長官の要請で被災地域支援にも活用されるようになっている。そのため、現在の国家緊急空中指揮所 (NEACP National Emergency Airborne Command Post) との呼称へ名称が変更された

●核戦争・大規模災害などに際し、大統領や国防長官などの国家指揮権限(NCA)保持者および指揮幕僚が、地上で指揮が取れない場合に搭乗し、米軍を空中から指揮する。特に搭載通信機器を介し、米軍ICBM部隊・SLBM部隊・戦略爆撃部隊の指揮任務が重視される。

●米大統領の近くには必ず1機以上のE-4Bが待機し、大統領がエアフォースワン(VC-25)で外遊する場合などでも必ず随行。現在では国防長官の外国訪問にも使用され、飛行中に同行した記者団との会見も行われている

●当初はEC-135を同任務に宛てていたが、より機体の大きいB747-200Bベースの機体にEC-135と同様の装備を搭載してE-4A型機とし、1973年6月に初飛行して4機が調達された

●当初はEC-135を同任務に宛てていたが、より機体の大きいB747-200Bベースの機体にEC-135と同様の装備を搭載してE-4A型機とし、1973年6月に初飛行して4機が調達された●その後、空中指揮センターとしての機能充実が求められ、EC-135より搭載容量が大きいE-4Aの特徴を生かし、空中給油機能や核戦争に備えたEMP対策強化等々を含む搭載装備の充実が図られ、改修型E-4Bとして1979年12月から導入が始まり、4機体制で現在に至る

●第55航空団が運用や維持整備を担っている模様だが、普段の所在地や動静は公開されていない。しかしネブラスカ州オファット空軍基地が2017年6月23日に竜巻被害を受けた際に、軍用機10機も被害を受けたが、その中の2機がE-4Bであったことが明らかになり、注目を集めた

E-4Bの特徴

●キャビン内には国家指揮権限作業区画、会議室、ブリーフィングルーム、戦闘幕僚作業室、通信管制センター、休憩室、記者会見室などが設けられている。

●キャビン内には国家指揮権限作業区画、会議室、ブリーフィングルーム、戦闘幕僚作業室、通信管制センター、休憩室、記者会見室などが設けられている。●空中給油受油装置の付与→任務から長時間在空が求められることからE-4B導入時に空中受油装備を備える。しかし、エンジンオイルは空中で補充出来ない為、連続航続時間はエンジンオイルがなくなるまでの72時間に限られる。受油口は機首に設置された。なお、無給油では12時間の航続能力を持つ。

●各種電子機器の追加→機体搭載の電子機器は核爆発によるEMP対処のシールド措置済。EHF(ミリ波)通信による衛星通信能力、VLF(超長波)通信による対潜水艦通信能力なども備える。機体上部の出っ張りはSHF/EHFアンテナ。LF/VLFアンテナは長さ6kmで、機体尾部から曳航する。

E-4B後継機の検討開始

●大統領専用機(VC-25 その後継機も検討中)の充実を受け、2000年頃からE-4Bの廃止が検討されたこともあったが、2030年代初期に機体寿命からE-4Bが退役することから、2020年に「SACO:Survivable Airborne Operations Center」計画としてE-4B後継機計画が本格スタート

●大統領専用機(VC-25 その後継機も検討中)の充実を受け、2000年頃からE-4Bの廃止が検討されたこともあったが、2030年代初期に機体寿命からE-4Bが退役することから、2020年に「SACO:Survivable Airborne Operations Center」計画としてE-4B後継機計画が本格スタート●「E-4Bと同等の機体サイズを持つ、民間機ベースの機体を最高で4機調達する。中古機体も検討対象(up to four potentially used)」との前提で、2020年に関連企業に提案を要請。ボーイングとSierra Nevada Corpが手を上げたが、2020年12月にボーイングが撤退(Boeing confirmed that it has been excluded from the competition)したことを認め、現在は1社のみが残っているが、正式決定発表には至っていない

●同計画用予算として、2023年度予算には約140億円だったが、2024年度には約1300億円が盛り込まれている

米空軍のE-4B公式解説webページ

→https://www.af.mil/About-Us/Fact-Sheets/Display/Article/104503/e-4b/

大統領専用機(VC-25)の後継機問題

ボーイングのいい加減さが再び露呈

バイデン政権が方向転換した可能性もありますが・・・

「2024年予定から2-3年遅」→https://holylandtokyo.com/2022/05/31/3291/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

米空軍がアラビア語やアフガン語専門家を中国語へ急速転換 [米空軍]

暗号分析官が語学転換に挑戦

急速多数養成のため軍語学学校ではなく都会のBerlitzで

14か月間の集中コースとのことですが・・・

1月8日付米空軍協会web記事は、米空軍第70 ISR航空団が、国家防衛戦略NDSにより示された対テロから本格紛争対処体制への米軍の移行に伴い、もはや部隊で需要が激減しつつあるアラビア語やアフガニスタン地域で使用されているパシュトゥン語の言語分析専門家(正確には暗号言語分析官 CLA:cryptologic language analysts)を、中国語の同職専門家に転換させる14か月の教育コースが、民間企業ベルリッツの運営で、8名に対して開始されていると伝えています

1月8日付米空軍協会web記事は、米空軍第70 ISR航空団が、国家防衛戦略NDSにより示された対テロから本格紛争対処体制への米軍の移行に伴い、もはや部隊で需要が激減しつつあるアラビア語やアフガニスタン地域で使用されているパシュトゥン語の言語分析専門家(正確には暗号言語分析官 CLA:cryptologic language analysts)を、中国語の同職専門家に転換させる14か月の教育コースが、民間企業ベルリッツの運営で、8名に対して開始されていると伝えています

同専門家CLAは、NSA(National Security Agency)と連携し、地上や電磁波情報収集機(RC-135シリーズやEC-130H)で集めた言語や信号による通信情報を分析する任務を持っていますが、アラビア語やアフガン語の専門家は軍内で職を失いつつあり、管理的なポストや別の業務の責任者業務就いていることが多く、中国語専門家へのニーズが急増する中で、言語専門家としての経験を生かすため、中国語への転換教育開始を空軍として決定したとのことです

米空軍第70 ISR航空団で同教育を担当する軍曹は正直に、「言語をマスターすることは容易ではなく、私はこの転換コース参加者をうらやましいとは思わない」と語っていますが、中東言語への需要が激減し、ロシア語や中国語専門化への需要が急速に高まる中で、他言語であってもCLAであった専門家の知見を、空軍として無駄にはできないとしています

米空軍第70 ISR航空団で同教育を担当する軍曹は正直に、「言語をマスターすることは容易ではなく、私はこの転換コース参加者をうらやましいとは思わない」と語っていますが、中東言語への需要が激減し、ロシア語や中国語専門化への需要が急速に高まる中で、他言語であってもCLAであった専門家の知見を、空軍として無駄にはできないとしています

従来米空軍の言語教育コースは、加州Montereyの「Defense Learning Institute Foreign Language Center」や、ペンタゴン近傍の「Defense Language Institute-East」で行われてきましたが、中国語需要が養成能力限界を超えたことから、第70 ISR航空団所在のメリーランド州で、語学教育会社ベルリッツの力を借りて中国語習得コースを立ち上げることになったとのことです

担当軍曹はその利点を、民間教育リソースを利用することで、転勤旅費や教育予算を節約でき、かつ生活の質の高いメリーランド州に所在する同航空団基地内に居住することで兵士の福利厚生面での向上にもつながると強調し、このような教育手法をアピール材料に、中国語専門家を希望する一般空軍兵士も募り、言語専門家需要の急増に応え養成数を増やしたいとの意向を示しているようです

担当軍曹はその利点を、民間教育リソースを利用することで、転勤旅費や教育予算を節約でき、かつ生活の質の高いメリーランド州に所在する同航空団基地内に居住することで兵士の福利厚生面での向上にもつながると強調し、このような教育手法をアピール材料に、中国語専門家を希望する一般空軍兵士も募り、言語専門家需要の急増に応え養成数を増やしたいとの意向を示しているようです

/////////////////////////////////////////

記事はベルリッツの教室で中国語に取り組む受講生数名の様子をとらえた写真を掲載していますが、中東言語の専門家として相応の年齢であり、「中国語専門家のニーズが高い」とはいっても、中国語への興味だけでは職責を果たせるレベルに14か月間で達することは容易ではないでしょう

中国語への転換教育を受けている8名は、5名がアラビア語の様々な方言の専門家で、3名がアフガン地域語パシュツゥン語で貢献してきたCLAとのことで、担当軍曹の「参加者をうらやましいとは思わない」発言は、正直すぎる率直な感想と言えましょう

中国語への転換教育を受けている8名は、5名がアラビア語の様々な方言の専門家で、3名がアフガン地域語パシュツゥン語で貢献してきたCLAとのことで、担当軍曹の「参加者をうらやましいとは思わない」発言は、正直すぎる率直な感想と言えましょう

中国経済の崩壊が不動産バブル崩壊から金融システム崩壊に飛び火し、習近平が経済の苦境を認めるに至っていますが、まだまだ中国の混乱は序の口で、中国共産党政権は国民の預金に手を付けようとしている模様だとの気配も報じられています。

様々な意味で中国語へのニーズが高まっているとのことは理解しますが、アラビア語から漢字世界への転換とは・・、苦行以外の何物でもないと思いますが・・・

中国に関する記事31本

→https://holylandtokyo.com/category/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e8%a6%81%e4%ba%ba%e3%83%bb%e8%bb%8d%e4%ba%8b/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

急速多数養成のため軍語学学校ではなく都会のBerlitzで

14か月間の集中コースとのことですが・・・

1月8日付米空軍協会web記事は、米空軍第70 ISR航空団が、国家防衛戦略NDSにより示された対テロから本格紛争対処体制への米軍の移行に伴い、もはや部隊で需要が激減しつつあるアラビア語やアフガニスタン地域で使用されているパシュトゥン語の言語分析専門家(正確には暗号言語分析官 CLA:cryptologic language analysts)を、中国語の同職専門家に転換させる14か月の教育コースが、民間企業ベルリッツの運営で、8名に対して開始されていると伝えています

1月8日付米空軍協会web記事は、米空軍第70 ISR航空団が、国家防衛戦略NDSにより示された対テロから本格紛争対処体制への米軍の移行に伴い、もはや部隊で需要が激減しつつあるアラビア語やアフガニスタン地域で使用されているパシュトゥン語の言語分析専門家(正確には暗号言語分析官 CLA:cryptologic language analysts)を、中国語の同職専門家に転換させる14か月の教育コースが、民間企業ベルリッツの運営で、8名に対して開始されていると伝えています同専門家CLAは、NSA(National Security Agency)と連携し、地上や電磁波情報収集機(RC-135シリーズやEC-130H)で集めた言語や信号による通信情報を分析する任務を持っていますが、アラビア語やアフガン語の専門家は軍内で職を失いつつあり、管理的なポストや別の業務の責任者業務就いていることが多く、中国語専門家へのニーズが急増する中で、言語専門家としての経験を生かすため、中国語への転換教育開始を空軍として決定したとのことです

米空軍第70 ISR航空団で同教育を担当する軍曹は正直に、「言語をマスターすることは容易ではなく、私はこの転換コース参加者をうらやましいとは思わない」と語っていますが、中東言語への需要が激減し、ロシア語や中国語専門化への需要が急速に高まる中で、他言語であってもCLAであった専門家の知見を、空軍として無駄にはできないとしています

米空軍第70 ISR航空団で同教育を担当する軍曹は正直に、「言語をマスターすることは容易ではなく、私はこの転換コース参加者をうらやましいとは思わない」と語っていますが、中東言語への需要が激減し、ロシア語や中国語専門化への需要が急速に高まる中で、他言語であってもCLAであった専門家の知見を、空軍として無駄にはできないとしています従来米空軍の言語教育コースは、加州Montereyの「Defense Learning Institute Foreign Language Center」や、ペンタゴン近傍の「Defense Language Institute-East」で行われてきましたが、中国語需要が養成能力限界を超えたことから、第70 ISR航空団所在のメリーランド州で、語学教育会社ベルリッツの力を借りて中国語習得コースを立ち上げることになったとのことです

担当軍曹はその利点を、民間教育リソースを利用することで、転勤旅費や教育予算を節約でき、かつ生活の質の高いメリーランド州に所在する同航空団基地内に居住することで兵士の福利厚生面での向上にもつながると強調し、このような教育手法をアピール材料に、中国語専門家を希望する一般空軍兵士も募り、言語専門家需要の急増に応え養成数を増やしたいとの意向を示しているようです

担当軍曹はその利点を、民間教育リソースを利用することで、転勤旅費や教育予算を節約でき、かつ生活の質の高いメリーランド州に所在する同航空団基地内に居住することで兵士の福利厚生面での向上にもつながると強調し、このような教育手法をアピール材料に、中国語専門家を希望する一般空軍兵士も募り、言語専門家需要の急増に応え養成数を増やしたいとの意向を示しているようです/////////////////////////////////////////

記事はベルリッツの教室で中国語に取り組む受講生数名の様子をとらえた写真を掲載していますが、中東言語の専門家として相応の年齢であり、「中国語専門家のニーズが高い」とはいっても、中国語への興味だけでは職責を果たせるレベルに14か月間で達することは容易ではないでしょう

中国語への転換教育を受けている8名は、5名がアラビア語の様々な方言の専門家で、3名がアフガン地域語パシュツゥン語で貢献してきたCLAとのことで、担当軍曹の「参加者をうらやましいとは思わない」発言は、正直すぎる率直な感想と言えましょう

中国語への転換教育を受けている8名は、5名がアラビア語の様々な方言の専門家で、3名がアフガン地域語パシュツゥン語で貢献してきたCLAとのことで、担当軍曹の「参加者をうらやましいとは思わない」発言は、正直すぎる率直な感想と言えましょう中国経済の崩壊が不動産バブル崩壊から金融システム崩壊に飛び火し、習近平が経済の苦境を認めるに至っていますが、まだまだ中国の混乱は序の口で、中国共産党政権は国民の預金に手を付けようとしている模様だとの気配も報じられています。

様々な意味で中国語へのニーズが高まっているとのことは理解しますが、アラビア語から漢字世界への転換とは・・、苦行以外の何物でもないと思いますが・・・

中国に関する記事31本

→https://holylandtokyo.com/category/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e8%a6%81%e4%ba%ba%e3%83%bb%e8%bb%8d%e4%ba%8b/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

3機目の核実験監視用WC-135Rを受領 [米空軍]

1964年製造のKC-135を改造して

念願のWC-135R 3機体制で核兵器拡散に備え

「後継機は検討せず」のRC/WC-135だが2050年代まで

12月4日、米空軍Offutt空軍基地の第55航空団第45偵察飛行隊が、大気中の核物質を探知&検知するWC-135「R型」の3機目を受領し、2020年10月から始まった、旧式WC-135「C/W型」の2機体制から新型WC-135「R型」3機体制への転換が完了しました。

12月4日、米空軍Offutt空軍基地の第55航空団第45偵察飛行隊が、大気中の核物質を探知&検知するWC-135「R型」の3機目を受領し、2020年10月から始まった、旧式WC-135「C/W型」の2機体制から新型WC-135「R型」3機体制への転換が完了しました。

大気中の核物質を探知検知して核実験実施の有無を確認するWC-135は、核兵器保有を狙う潜在的国家が増加傾向にある中で非常に貴重で、2機体制から3機体制への移行は、航空機の定期整備や故障発生を考えると、同航空機運用の柔軟性や即応態勢維持に極めて大きな意味を持ち、運用部隊長が「史上初めて、任務遂行の質低下なく、同時に複数場所で活動が可能になる」と表現しているところです

旧式WC-135「C/W型」の2機体制から新型WC-135「R型」3機体制への転換は、まず2機の旧式WC-135「C/W型」を順次「R型」へ改修することで2機の「R型」を確保し、次に1964年にKC-135として導入され2019年まで空中給油機として運用されていた機体を、約4年かけ新しいWC-135「R型」に改修して3機目として受領し完結したとのことです。

旧式WC-135「C/W型」の2機体制から新型WC-135「R型」3機体制への転換は、まず2機の旧式WC-135「C/W型」を順次「R型」へ改修することで2機の「R型」を確保し、次に1964年にKC-135として導入され2019年まで空中給油機として運用されていた機体を、約4年かけ新しいWC-135「R型」に改修して3機目として受領し完結したとのことです。

ちなみに、2機の旧式WC-135「C/W型」を順次「R型」へ改修した2020年10月から2023年5月の31か月間には、1機しか運用可能なWC-135が存在しない期間が29か月間もあり、北朝鮮やイランがコロナ下のどさくさに紛れて核開発を進めた可能性があった中、監視の目が脆弱な状態を甘受していたことになります

特殊情報収集機であるRC(各種電波情報収集機)やWC-135については9月の記事で取り上げた通り、機体は50歳以上で老朽化が進んでいるものの、搭載観測機器は様々な手法を用いて数年に1回「近代化改修や更新」が図られており、最新技術を反映した観測機材を操作する搭乗員は「勉強することが多数あり、飽きることが無い環境」に置かれているとのことです

特殊情報収集機であるRC(各種電波情報収集機)やWC-135については9月の記事で取り上げた通り、機体は50歳以上で老朽化が進んでいるものの、搭載観測機器は様々な手法を用いて数年に1回「近代化改修や更新」が図られており、最新技術を反映した観測機材を操作する搭乗員は「勉強することが多数あり、飽きることが無い環境」に置かれているとのことです

今回受領した3機目は、KC-135を改修してWC-135として必要な観測装置を搭載し、核汚染されたエリアを飛行しても搭乗員に影響がない措置を施すだけでなく、WC-135用の最新型コックピットへの改修や、他のWC-135「R型」と同じCFM-56 turbofanエンジンへの換装を行って、機体維持整備の容易性にも配慮したとのことです

米空軍は2019年頃に「RC,WC,OC-135の後継機は調達せず」、「空中・宇宙・地上に配備された多様なアセットに搭載されているセンサーをネットワーク化して活用し、そこから得られる情報全体で代替する」との方針を固めていますが、単純に見積もっても代替体制が確立しそうなのは2050年代以降であり、計28機保有のWCやRC-135はまだまだ活躍の機会が豊富にありそうです

米空軍は2019年頃に「RC,WC,OC-135の後継機は調達せず」、「空中・宇宙・地上に配備された多様なアセットに搭載されているセンサーをネットワーク化して活用し、そこから得られる情報全体で代替する」との方針を固めていますが、単純に見積もっても代替体制が確立しそうなのは2050年代以降であり、計28機保有のWCやRC-135はまだまだ活躍の機会が豊富にありそうです

【ご参考:Offutt基地所属RCやWC-135】

●RC-135U Combat Sent 2機 シグナル情報収集機

●RC-135V/W Rivet Joint 17機 U型を改良した同情報収集機

(敵のレーダー、ミサイル等のレーダー電波情報や位置等を収集分析し、敵の戦力分布や新兵器の配備を把握。また味方機の自己防御用警報装置に敵電波情報をアップデート)

●RC-135S Cobra Ball 3機 弾道ミサイル光学電子情報収集(北朝鮮の弾道ミサイル試験が迫ると日本周辺に飛来)

●WC-135 Constant Phoenik 2機 大気収集機(北朝鮮の核実験報道があると日本海で待機を収集し、核実験の真偽を判定)

※OC-135B Open Skies機 2機 米露のオープンスカイズ条約遂行のための機体だが、トランプ政権が露の姿勢に反発し、2020年に条約破棄を通告。2021年に機体も破棄

米空軍ISR関連の記事

「久々にRC,WC-135部隊ご紹介」→https://holylandtokyo.com/2023/09/27/5066/

「RC,WC,OC,NC-135は後継機なしの方向」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2019-05-28-1

「米空軍が新ISRロードマップ決定」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-08-04-3

「情報部長が中露のAI脅威を」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-07-28

「RC-135シリーズがピンチ」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-07-08-1

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

念願のWC-135R 3機体制で核兵器拡散に備え

「後継機は検討せず」のRC/WC-135だが2050年代まで

12月4日、米空軍Offutt空軍基地の第55航空団第45偵察飛行隊が、大気中の核物質を探知&検知するWC-135「R型」の3機目を受領し、2020年10月から始まった、旧式WC-135「C/W型」の2機体制から新型WC-135「R型」3機体制への転換が完了しました。

12月4日、米空軍Offutt空軍基地の第55航空団第45偵察飛行隊が、大気中の核物質を探知&検知するWC-135「R型」の3機目を受領し、2020年10月から始まった、旧式WC-135「C/W型」の2機体制から新型WC-135「R型」3機体制への転換が完了しました。大気中の核物質を探知検知して核実験実施の有無を確認するWC-135は、核兵器保有を狙う潜在的国家が増加傾向にある中で非常に貴重で、2機体制から3機体制への移行は、航空機の定期整備や故障発生を考えると、同航空機運用の柔軟性や即応態勢維持に極めて大きな意味を持ち、運用部隊長が「史上初めて、任務遂行の質低下なく、同時に複数場所で活動が可能になる」と表現しているところです

旧式WC-135「C/W型」の2機体制から新型WC-135「R型」3機体制への転換は、まず2機の旧式WC-135「C/W型」を順次「R型」へ改修することで2機の「R型」を確保し、次に1964年にKC-135として導入され2019年まで空中給油機として運用されていた機体を、約4年かけ新しいWC-135「R型」に改修して3機目として受領し完結したとのことです。

旧式WC-135「C/W型」の2機体制から新型WC-135「R型」3機体制への転換は、まず2機の旧式WC-135「C/W型」を順次「R型」へ改修することで2機の「R型」を確保し、次に1964年にKC-135として導入され2019年まで空中給油機として運用されていた機体を、約4年かけ新しいWC-135「R型」に改修して3機目として受領し完結したとのことです。ちなみに、2機の旧式WC-135「C/W型」を順次「R型」へ改修した2020年10月から2023年5月の31か月間には、1機しか運用可能なWC-135が存在しない期間が29か月間もあり、北朝鮮やイランがコロナ下のどさくさに紛れて核開発を進めた可能性があった中、監視の目が脆弱な状態を甘受していたことになります

特殊情報収集機であるRC(各種電波情報収集機)やWC-135については9月の記事で取り上げた通り、機体は50歳以上で老朽化が進んでいるものの、搭載観測機器は様々な手法を用いて数年に1回「近代化改修や更新」が図られており、最新技術を反映した観測機材を操作する搭乗員は「勉強することが多数あり、飽きることが無い環境」に置かれているとのことです

特殊情報収集機であるRC(各種電波情報収集機)やWC-135については9月の記事で取り上げた通り、機体は50歳以上で老朽化が進んでいるものの、搭載観測機器は様々な手法を用いて数年に1回「近代化改修や更新」が図られており、最新技術を反映した観測機材を操作する搭乗員は「勉強することが多数あり、飽きることが無い環境」に置かれているとのことです今回受領した3機目は、KC-135を改修してWC-135として必要な観測装置を搭載し、核汚染されたエリアを飛行しても搭乗員に影響がない措置を施すだけでなく、WC-135用の最新型コックピットへの改修や、他のWC-135「R型」と同じCFM-56 turbofanエンジンへの換装を行って、機体維持整備の容易性にも配慮したとのことです

米空軍は2019年頃に「RC,WC,OC-135の後継機は調達せず」、「空中・宇宙・地上に配備された多様なアセットに搭載されているセンサーをネットワーク化して活用し、そこから得られる情報全体で代替する」との方針を固めていますが、単純に見積もっても代替体制が確立しそうなのは2050年代以降であり、計28機保有のWCやRC-135はまだまだ活躍の機会が豊富にありそうです

米空軍は2019年頃に「RC,WC,OC-135の後継機は調達せず」、「空中・宇宙・地上に配備された多様なアセットに搭載されているセンサーをネットワーク化して活用し、そこから得られる情報全体で代替する」との方針を固めていますが、単純に見積もっても代替体制が確立しそうなのは2050年代以降であり、計28機保有のWCやRC-135はまだまだ活躍の機会が豊富にありそうです【ご参考:Offutt基地所属RCやWC-135】

●RC-135U Combat Sent 2機 シグナル情報収集機

●RC-135V/W Rivet Joint 17機 U型を改良した同情報収集機

(敵のレーダー、ミサイル等のレーダー電波情報や位置等を収集分析し、敵の戦力分布や新兵器の配備を把握。また味方機の自己防御用警報装置に敵電波情報をアップデート)

●RC-135S Cobra Ball 3機 弾道ミサイル光学電子情報収集(北朝鮮の弾道ミサイル試験が迫ると日本周辺に飛来)

●WC-135 Constant Phoenik 2機 大気収集機(北朝鮮の核実験報道があると日本海で待機を収集し、核実験の真偽を判定)

※OC-135B Open Skies機 2機 米露のオープンスカイズ条約遂行のための機体だが、トランプ政権が露の姿勢に反発し、2020年に条約破棄を通告。2021年に機体も破棄

米空軍ISR関連の記事

「久々にRC,WC-135部隊ご紹介」→https://holylandtokyo.com/2023/09/27/5066/

「RC,WC,OC,NC-135は後継機なしの方向」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2019-05-28-1

「米空軍が新ISRロードマップ決定」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-08-04-3

「情報部長が中露のAI脅威を」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-07-28

「RC-135シリーズがピンチ」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-07-08-1

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

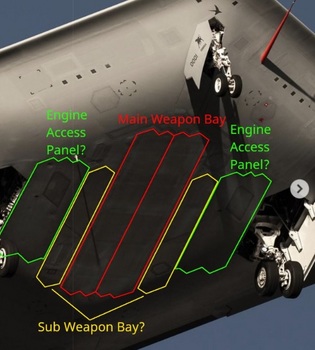

NGAD前に1500億円の海空共同「X-plane」実証研究存在 [米空軍]

2015年から「NGAD X-plane」プログラム実施

海空軍とDARPAが費用3分割で複数技術デモ機成功

Skyborg/ Air Combat Evolution/MQ-28研究の成果も

11月14日、Kendall空軍長官がPOLITICO Defense Summitで講演し、今年5月から開始し2024年に企業選定結果発表を行う次期制空機NGAD(Next-Generation Air Dominance)計画の前段階として、次世代制空機に必要な新技術実証を目的とした「NGAD X-plane」プログラムを、2015年から国防省研究機関DARPAと米海軍と米空軍が1500億円規模($1 billion)の予算を等配分負担する形で実施していたと初めて公表しました。

11月14日、Kendall空軍長官がPOLITICO Defense Summitで講演し、今年5月から開始し2024年に企業選定結果発表を行う次期制空機NGAD(Next-Generation Air Dominance)計画の前段階として、次世代制空機に必要な新技術実証を目的とした「NGAD X-plane」プログラムを、2015年から国防省研究機関DARPAと米海軍と米空軍が1500億円規模($1 billion)の予算を等配分負担する形で実施していたと初めて公表しました。

同長官は、「複数のプロトタイプ機が、我々3者が求める複数の先端技術実証に成功した」と語り、複数の異なるデザインのデモ機が競い合い、理論段階や要素段階の新技術を実際の航空機で実証確認して、米空軍が現在進めているNGAD計画の基礎となっていると説明しました。

更に同長官は「NGAD X-plane」の前段階として、2014年から1年余りをかけ、当時調達&技術開発担当だった自身も関与してDARPA主導の「The Dominance Initiative」との基礎研究を行い、その研究に基づく提言として、将来の制空には、CCAにつながる無人ウイングマン機、次世代空対空戦闘ミサイル(AIM-260 JATM:Joint Advanced Tactical Missile)、「offboard sensors」などの「family of systems」構成要素が必要だと提言していたとも説明しています

更に同長官は「NGAD X-plane」の前段階として、2014年から1年余りをかけ、当時調達&技術開発担当だった自身も関与してDARPA主導の「The Dominance Initiative」との基礎研究を行い、その研究に基づく提言として、将来の制空には、CCAにつながる無人ウイングマン機、次世代空対空戦闘ミサイル(AIM-260 JATM:Joint Advanced Tactical Missile)、「offboard sensors」などの「family of systems」構成要素が必要だと提言していたとも説明しています

なお「NGAD X-plane」との関連について同長官は触れなかったようですが、2020年9月に当時のRoper米空軍調達&開発担当次官補が、「最新のバーチャル設計開発と製造技術を駆使し、要求性能設定から1年足らずで、NGADデモ機の初飛行を既に終えている」と語って専門家や関連メディアが大騒ぎになりましたが、この「NGAD X-planeプログラム」関連の実証飛行だろうと推測できます

同長官は14日に、米空軍NGADは有人機と無人機が融合してコンビを組んで運用し、「NGAD X-plane」で実証したいくつかの技術を組み込むことになると細部には言及せず説明したようですが、例えば以前から国防省関係者は「NGADのステルス性能は、F-35やF-22から桁が異なる進歩を遂げている」と表現しているところです

同長官は14日に、米空軍NGADは有人機と無人機が融合してコンビを組んで運用し、「NGAD X-plane」で実証したいくつかの技術を組み込むことになると細部には言及せず説明したようですが、例えば以前から国防省関係者は「NGADのステルス性能は、F-35やF-22から桁が異なる進歩を遂げている」と表現しているところです

また同長官は、「NGAD X-plane」以降の検討である米空軍によるSkyBorg研究、DARPAによるAI空中戦研究「Air Combat Evolution」、更に豪州とボーイング社が行った「MQ-28 Ghost Bat」などの検討成果を総合し、米空軍としてNGAD開発の機が熟したと判断したと語っています

/////////////////////////////////////////////

NGADを支える「family of systems」構成要素に関し、CCA検討については16日に担当空軍次官補代理が語った「試験運用部隊の創設」などの内容を別記事でご紹介し、空中戦用ミサイルAIM-120の後継ミサイル「AIM-260 JATM」について同長官は、あと2-3年で本格生産に入り次世代の制空確保に貢献すると述べていますが、上記で触れた「offboard sensors」については何を指し示すのかまんぐーす把握していません

NGADを支える「family of systems」構成要素に関し、CCA検討については16日に担当空軍次官補代理が語った「試験運用部隊の創設」などの内容を別記事でご紹介し、空中戦用ミサイルAIM-120の後継ミサイル「AIM-260 JATM」について同長官は、あと2-3年で本格生産に入り次世代の制空確保に貢献すると述べていますが、上記で触れた「offboard sensors」については何を指し示すのかまんぐーす把握していません

NGADは、今の時代における戦闘機の限界や矛盾点をあぶりだすプロジェクトになろうと考えています。以下の過去記事にある「欧州型とアジア太平洋型の2種類が必要」と言っている時点で、米空軍自らその矛盾に気付くべきだと思いますが、今後F-35経費膨張と共に、嫌と言うほど思い知らさせることになるのでしょう。日本もその矢面になっています・・・

超極秘開発の空中戦ミサイルAIM-260 JATM

「断片情報ですが・・・」→https://holylandtokyo.com/2022/04/04/3088/

「前任のAIM-120を大増産の謎」→https://holylandtokyo.com/2023/05/17/4556/

「2017年から開発」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-06-21

DARPAの「Air Combat Evolution」研究

「AIで人間の空中戦闘を補完」→https://holylandtokyo.com/2023/02/27/4326/

「米空軍研究所AFRLは2021年に実機で」→https://holylandtokyo.com/2020/06/10/620/

「無人機含む空中戦を支えるAI開発本格化」→https://holylandtokyo.com/2020/05/22/678/

Skyborg計画関連

「2機種目MQ-20 Avengerで成功」→https://holylandtokyo.com/2021/07/08/1983/

「Skyborg構想の頭脳ACSで初飛行2時間」→https://holylandtokyo.com/2021/05/17/1489/

「Skyborg構想デモ機製造3企業決定」→https://holylandtokyo.com/2020/12/16/344/

「無人ウイングマンのデモ機選定開始」→https://holylandtokyo.com/2020/05/24/679/

「豪州もXQ-58に参画」→https://holylandtokyo.com/2020/05/06/664/

NGAD関連の記事

「複数企業が同基地内で競って検討中」→https://holylandtokyo.com/2023/05/25/4678/

「企業選定開始」→https://holylandtokyo.com/2023/05/22/4656/

「欧州型とアジア太平洋型の2種類」→https://holylandtokyo.com/2023/05/10/4604/

「NGADは1機が数百億円」→https://holylandtokyo.com/2022/05/09/3193/

「NGADの無人随伴機開発は」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2022-03-20

「無人機の群れ前線投入が課題」→https://holylandtokyo.com/2022/07/28/3474/

「デモ機が既に初飛行済」→https://holylandtokyo.com/2020/09/17/482/

米空軍の戦闘機構成議論

「戦闘機の近未来体制は」→https://holylandtokyo.com/2021/05/21/1709/

「戦闘機は7機種から4機種へ」→https://holylandtokyo.com/2021/05/18/1496/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

海空軍とDARPAが費用3分割で複数技術デモ機成功

Skyborg/ Air Combat Evolution/MQ-28研究の成果も

11月14日、Kendall空軍長官がPOLITICO Defense Summitで講演し、今年5月から開始し2024年に企業選定結果発表を行う次期制空機NGAD(Next-Generation Air Dominance)計画の前段階として、次世代制空機に必要な新技術実証を目的とした「NGAD X-plane」プログラムを、2015年から国防省研究機関DARPAと米海軍と米空軍が1500億円規模($1 billion)の予算を等配分負担する形で実施していたと初めて公表しました。

11月14日、Kendall空軍長官がPOLITICO Defense Summitで講演し、今年5月から開始し2024年に企業選定結果発表を行う次期制空機NGAD(Next-Generation Air Dominance)計画の前段階として、次世代制空機に必要な新技術実証を目的とした「NGAD X-plane」プログラムを、2015年から国防省研究機関DARPAと米海軍と米空軍が1500億円規模($1 billion)の予算を等配分負担する形で実施していたと初めて公表しました。同長官は、「複数のプロトタイプ機が、我々3者が求める複数の先端技術実証に成功した」と語り、複数の異なるデザインのデモ機が競い合い、理論段階や要素段階の新技術を実際の航空機で実証確認して、米空軍が現在進めているNGAD計画の基礎となっていると説明しました。

更に同長官は「NGAD X-plane」の前段階として、2014年から1年余りをかけ、当時調達&技術開発担当だった自身も関与してDARPA主導の「The Dominance Initiative」との基礎研究を行い、その研究に基づく提言として、将来の制空には、CCAにつながる無人ウイングマン機、次世代空対空戦闘ミサイル(AIM-260 JATM:Joint Advanced Tactical Missile)、「offboard sensors」などの「family of systems」構成要素が必要だと提言していたとも説明しています

更に同長官は「NGAD X-plane」の前段階として、2014年から1年余りをかけ、当時調達&技術開発担当だった自身も関与してDARPA主導の「The Dominance Initiative」との基礎研究を行い、その研究に基づく提言として、将来の制空には、CCAにつながる無人ウイングマン機、次世代空対空戦闘ミサイル(AIM-260 JATM:Joint Advanced Tactical Missile)、「offboard sensors」などの「family of systems」構成要素が必要だと提言していたとも説明していますなお「NGAD X-plane」との関連について同長官は触れなかったようですが、2020年9月に当時のRoper米空軍調達&開発担当次官補が、「最新のバーチャル設計開発と製造技術を駆使し、要求性能設定から1年足らずで、NGADデモ機の初飛行を既に終えている」と語って専門家や関連メディアが大騒ぎになりましたが、この「NGAD X-planeプログラム」関連の実証飛行だろうと推測できます

同長官は14日に、米空軍NGADは有人機と無人機が融合してコンビを組んで運用し、「NGAD X-plane」で実証したいくつかの技術を組み込むことになると細部には言及せず説明したようですが、例えば以前から国防省関係者は「NGADのステルス性能は、F-35やF-22から桁が異なる進歩を遂げている」と表現しているところです

同長官は14日に、米空軍NGADは有人機と無人機が融合してコンビを組んで運用し、「NGAD X-plane」で実証したいくつかの技術を組み込むことになると細部には言及せず説明したようですが、例えば以前から国防省関係者は「NGADのステルス性能は、F-35やF-22から桁が異なる進歩を遂げている」と表現しているところですまた同長官は、「NGAD X-plane」以降の検討である米空軍によるSkyBorg研究、DARPAによるAI空中戦研究「Air Combat Evolution」、更に豪州とボーイング社が行った「MQ-28 Ghost Bat」などの検討成果を総合し、米空軍としてNGAD開発の機が熟したと判断したと語っています

/////////////////////////////////////////////

NGADを支える「family of systems」構成要素に関し、CCA検討については16日に担当空軍次官補代理が語った「試験運用部隊の創設」などの内容を別記事でご紹介し、空中戦用ミサイルAIM-120の後継ミサイル「AIM-260 JATM」について同長官は、あと2-3年で本格生産に入り次世代の制空確保に貢献すると述べていますが、上記で触れた「offboard sensors」については何を指し示すのかまんぐーす把握していません

NGADを支える「family of systems」構成要素に関し、CCA検討については16日に担当空軍次官補代理が語った「試験運用部隊の創設」などの内容を別記事でご紹介し、空中戦用ミサイルAIM-120の後継ミサイル「AIM-260 JATM」について同長官は、あと2-3年で本格生産に入り次世代の制空確保に貢献すると述べていますが、上記で触れた「offboard sensors」については何を指し示すのかまんぐーす把握していませんNGADは、今の時代における戦闘機の限界や矛盾点をあぶりだすプロジェクトになろうと考えています。以下の過去記事にある「欧州型とアジア太平洋型の2種類が必要」と言っている時点で、米空軍自らその矛盾に気付くべきだと思いますが、今後F-35経費膨張と共に、嫌と言うほど思い知らさせることになるのでしょう。日本もその矢面になっています・・・

超極秘開発の空中戦ミサイルAIM-260 JATM

「断片情報ですが・・・」→https://holylandtokyo.com/2022/04/04/3088/

「前任のAIM-120を大増産の謎」→https://holylandtokyo.com/2023/05/17/4556/

「2017年から開発」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-06-21

DARPAの「Air Combat Evolution」研究

「AIで人間の空中戦闘を補完」→https://holylandtokyo.com/2023/02/27/4326/

「米空軍研究所AFRLは2021年に実機で」→https://holylandtokyo.com/2020/06/10/620/

「無人機含む空中戦を支えるAI開発本格化」→https://holylandtokyo.com/2020/05/22/678/

Skyborg計画関連

「2機種目MQ-20 Avengerで成功」→https://holylandtokyo.com/2021/07/08/1983/

「Skyborg構想の頭脳ACSで初飛行2時間」→https://holylandtokyo.com/2021/05/17/1489/

「Skyborg構想デモ機製造3企業決定」→https://holylandtokyo.com/2020/12/16/344/

「無人ウイングマンのデモ機選定開始」→https://holylandtokyo.com/2020/05/24/679/

「豪州もXQ-58に参画」→https://holylandtokyo.com/2020/05/06/664/

NGAD関連の記事

「複数企業が同基地内で競って検討中」→https://holylandtokyo.com/2023/05/25/4678/

「企業選定開始」→https://holylandtokyo.com/2023/05/22/4656/

「欧州型とアジア太平洋型の2種類」→https://holylandtokyo.com/2023/05/10/4604/

「NGADは1機が数百億円」→https://holylandtokyo.com/2022/05/09/3193/

「NGADの無人随伴機開発は」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2022-03-20

「無人機の群れ前線投入が課題」→https://holylandtokyo.com/2022/07/28/3474/

「デモ機が既に初飛行済」→https://holylandtokyo.com/2020/09/17/482/

米空軍の戦闘機構成議論

「戦闘機の近未来体制は」→https://holylandtokyo.com/2021/05/21/1709/

「戦闘機は7機種から4機種へ」→https://holylandtokyo.com/2021/05/18/1496/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

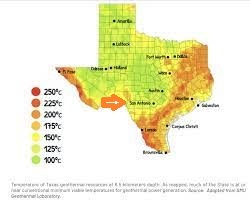

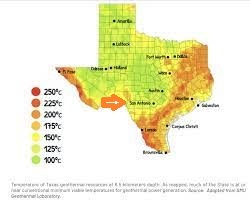

地熱発電所を米空軍基地にデモ建設へ [米空軍]

化石燃料に依存しない態勢強化に向けた取り組み

気候変動対処へのC02排出量削減にも貢献

テキサス州とアイダホ州の基地で

11月20日米空軍が、テキサス州のSan Antonio統合軍基地で、政情不安の影響を受けやすい石油や天然ガス等の化石燃料依存度を削減し、かつ気候変動の原因とされているCO2排出量削減のための再生エネルギー利用拡大のため、地熱発電所が運用可能かの調査及びデモ発電所建設に着手すると発表しました。

11月20日米空軍が、テキサス州のSan Antonio統合軍基地で、政情不安の影響を受けやすい石油や天然ガス等の化石燃料依存度を削減し、かつ気候変動の原因とされているCO2排出量削減のための再生エネルギー利用拡大のため、地熱発電所が運用可能かの調査及びデモ発電所建設に着手すると発表しました。

2021年10月発表の米国防省気候変動対処構想や、2022年11月発表の米空軍の気候変動対処計画を受けた取り組みの一環ですが、既に今年9月には、San Antonio統合軍基地に関しEavor Inc.社と、アイダホ州Mountain Home空軍基地についてanskar Geothermal & Minerals, Inc.社と、それぞれ3-5年後に地熱発電所を稼働させる想定での「2年間の調査」契約を締結しており、今回はSan Antonio統合軍基地プロジェクトに関し正式な発表を行ったものです

空軍省エネルギー確保室による発表では、「San Antonio基地は、地熱発電に関し必ずしも最適な場所ではないが、ここで地熱発電の基地内運用がうまくできれば、他の米空軍基地への導入可能性を証明することになる」との面白い説明がなされており、恐らく米国防省の基地では最も面積が広いSan Antonio基地の使いやすさや、テキサス州で盛んな原油や天然ガス採掘産業の知見やノウハウ活用を狙ったデモプロジェクト場所選定では・・・と邪推しております

空軍省エネルギー確保室による発表では、「San Antonio基地は、地熱発電に関し必ずしも最適な場所ではないが、ここで地熱発電の基地内運用がうまくできれば、他の米空軍基地への導入可能性を証明することになる」との面白い説明がなされており、恐らく米国防省の基地では最も面積が広いSan Antonio基地の使いやすさや、テキサス州で盛んな原油や天然ガス採掘産業の知見やノウハウ活用を狙ったデモプロジェクト場所選定では・・・と邪推しております

「San Antonio基地は、地熱発電に関し必ずしも最適な場所ではない」との空軍省の発表ですが、2023年発表のテキサス州5大学共同研究によれば、同州のメキシコ湾沿岸地域を中心としたエリアは地熱資源が豊富で、実際州都ヒューストンは地熱を暖房用に活用していたこともあり、San Antonio基地周辺でも106度の温泉を利用したスパが開業していたこともあるとのことです

ただ、実際に発電所として地熱を活用するには石油や天然ガス開発と同レベルの深さのボーリングが必要で、テキサス州平均で7㎞程度の採掘が必要なところ、San Antonio基地周辺では5㎞程度で熱源地層に到達可能と見積もられているようですが、安定的な地熱確保可能な場所特定などに2年間をかけた調査が必要で、3-5年後の発電所稼働を目指すことになるとのことです

ただ、実際に発電所として地熱を活用するには石油や天然ガス開発と同レベルの深さのボーリングが必要で、テキサス州平均で7㎞程度の採掘が必要なところ、San Antonio基地周辺では5㎞程度で熱源地層に到達可能と見積もられているようですが、安定的な地熱確保可能な場所特定などに2年間をかけた調査が必要で、3-5年後の発電所稼働を目指すことになるとのことです

空軍発表を紹介する28日付米空軍協会web記事は、完成時のSan Antonio基地発電施設の想定発電量等について触れていませんが、前述の「米空軍気候変動対処計画CAP:Climate Action Plan」では、2046年までにゼロ・エミッション目指し、途中の2033年までに5割削減との中間目標も設定しており、ネット上に公開されている同基地の将来図には、地熱だけでなく、太陽光や風力や(恐らく)ミニ原発施設も含めた姿も描かれています

/////////////////////////////////////////////////

他の再生可能エネルギー(renewable energy)である太陽光や風力発電等と比較して、地熱発電は天候の影響を受けずに24時間発電可能な点で優れていますが、地熱を活用するためのインフラ初期投資や腐食対応など維持整備コストがかさむ点でハードルの高さも指摘されており、米軍としては「取り組む姿勢」を見せることがまず重要なのでしょう

他の再生可能エネルギー(renewable energy)である太陽光や風力発電等と比較して、地熱発電は天候の影響を受けずに24時間発電可能な点で優れていますが、地熱を活用するためのインフラ初期投資や腐食対応など維持整備コストがかさむ点でハードルの高さも指摘されており、米軍としては「取り組む姿勢」を見せることがまず重要なのでしょう

日本でも地熱を活用したいところですが、地熱発電施設の候補となるような場所は山間部の辺鄙な場所が多く、送電施設を含む建設投資が膨らんで人件費を含む維持費もばかにならないことや、熱源確保の継続性も不安が残り、全く普及しないのが実情です。地場産業である石油や天然ガス業の力も活用した、平地かつ基地内での米空軍の取り組みを、「生暖かく」見守りたいと思います

米軍の気候変動対処あれこれ

「Microgridで海外基地をエネルギー独立へ」→https://holylandtokyo.com/2023/11/17/5199/

「米空軍のCAP:気候変動対処計画」」→https://holylandtokyo.com/2022/11/07/3747/

「海軍と海兵隊が対処演習強化」→https://holylandtokyo.com/2022/09/28/3666/

「米陸軍が前線での電力消費増に対応検討」→https://holylandtokyo.com/2022/04/25/3138/

「米空軍が航空燃料消費削減を開始」→https://holylandtokyo.com/2022/02/16/2691/

「電気&ハイブリット車導入推進」→https://holylandtokyo.com/2021/11/15/2423/

「米国防省が気候変動対処構想発表」→https://holylandtokyo.com/2021/10/11/2318/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

気候変動対処へのC02排出量削減にも貢献

テキサス州とアイダホ州の基地で

11月20日米空軍が、テキサス州のSan Antonio統合軍基地で、政情不安の影響を受けやすい石油や天然ガス等の化石燃料依存度を削減し、かつ気候変動の原因とされているCO2排出量削減のための再生エネルギー利用拡大のため、地熱発電所が運用可能かの調査及びデモ発電所建設に着手すると発表しました。

11月20日米空軍が、テキサス州のSan Antonio統合軍基地で、政情不安の影響を受けやすい石油や天然ガス等の化石燃料依存度を削減し、かつ気候変動の原因とされているCO2排出量削減のための再生エネルギー利用拡大のため、地熱発電所が運用可能かの調査及びデモ発電所建設に着手すると発表しました。2021年10月発表の米国防省気候変動対処構想や、2022年11月発表の米空軍の気候変動対処計画を受けた取り組みの一環ですが、既に今年9月には、San Antonio統合軍基地に関しEavor Inc.社と、アイダホ州Mountain Home空軍基地についてanskar Geothermal & Minerals, Inc.社と、それぞれ3-5年後に地熱発電所を稼働させる想定での「2年間の調査」契約を締結しており、今回はSan Antonio統合軍基地プロジェクトに関し正式な発表を行ったものです

空軍省エネルギー確保室による発表では、「San Antonio基地は、地熱発電に関し必ずしも最適な場所ではないが、ここで地熱発電の基地内運用がうまくできれば、他の米空軍基地への導入可能性を証明することになる」との面白い説明がなされており、恐らく米国防省の基地では最も面積が広いSan Antonio基地の使いやすさや、テキサス州で盛んな原油や天然ガス採掘産業の知見やノウハウ活用を狙ったデモプロジェクト場所選定では・・・と邪推しております

空軍省エネルギー確保室による発表では、「San Antonio基地は、地熱発電に関し必ずしも最適な場所ではないが、ここで地熱発電の基地内運用がうまくできれば、他の米空軍基地への導入可能性を証明することになる」との面白い説明がなされており、恐らく米国防省の基地では最も面積が広いSan Antonio基地の使いやすさや、テキサス州で盛んな原油や天然ガス採掘産業の知見やノウハウ活用を狙ったデモプロジェクト場所選定では・・・と邪推しております「San Antonio基地は、地熱発電に関し必ずしも最適な場所ではない」との空軍省の発表ですが、2023年発表のテキサス州5大学共同研究によれば、同州のメキシコ湾沿岸地域を中心としたエリアは地熱資源が豊富で、実際州都ヒューストンは地熱を暖房用に活用していたこともあり、San Antonio基地周辺でも106度の温泉を利用したスパが開業していたこともあるとのことです

ただ、実際に発電所として地熱を活用するには石油や天然ガス開発と同レベルの深さのボーリングが必要で、テキサス州平均で7㎞程度の採掘が必要なところ、San Antonio基地周辺では5㎞程度で熱源地層に到達可能と見積もられているようですが、安定的な地熱確保可能な場所特定などに2年間をかけた調査が必要で、3-5年後の発電所稼働を目指すことになるとのことです

ただ、実際に発電所として地熱を活用するには石油や天然ガス開発と同レベルの深さのボーリングが必要で、テキサス州平均で7㎞程度の採掘が必要なところ、San Antonio基地周辺では5㎞程度で熱源地層に到達可能と見積もられているようですが、安定的な地熱確保可能な場所特定などに2年間をかけた調査が必要で、3-5年後の発電所稼働を目指すことになるとのことです空軍発表を紹介する28日付米空軍協会web記事は、完成時のSan Antonio基地発電施設の想定発電量等について触れていませんが、前述の「米空軍気候変動対処計画CAP:Climate Action Plan」では、2046年までにゼロ・エミッション目指し、途中の2033年までに5割削減との中間目標も設定しており、ネット上に公開されている同基地の将来図には、地熱だけでなく、太陽光や風力や(恐らく)ミニ原発施設も含めた姿も描かれています

/////////////////////////////////////////////////

他の再生可能エネルギー(renewable energy)である太陽光や風力発電等と比較して、地熱発電は天候の影響を受けずに24時間発電可能な点で優れていますが、地熱を活用するためのインフラ初期投資や腐食対応など維持整備コストがかさむ点でハードルの高さも指摘されており、米軍としては「取り組む姿勢」を見せることがまず重要なのでしょう

他の再生可能エネルギー(renewable energy)である太陽光や風力発電等と比較して、地熱発電は天候の影響を受けずに24時間発電可能な点で優れていますが、地熱を活用するためのインフラ初期投資や腐食対応など維持整備コストがかさむ点でハードルの高さも指摘されており、米軍としては「取り組む姿勢」を見せることがまず重要なのでしょう日本でも地熱を活用したいところですが、地熱発電施設の候補となるような場所は山間部の辺鄙な場所が多く、送電施設を含む建設投資が膨らんで人件費を含む維持費もばかにならないことや、熱源確保の継続性も不安が残り、全く普及しないのが実情です。地場産業である石油や天然ガス業の力も活用した、平地かつ基地内での米空軍の取り組みを、「生暖かく」見守りたいと思います

米軍の気候変動対処あれこれ

「Microgridで海外基地をエネルギー独立へ」→https://holylandtokyo.com/2023/11/17/5199/

「米空軍のCAP:気候変動対処計画」」→https://holylandtokyo.com/2022/11/07/3747/

「海軍と海兵隊が対処演習強化」→https://holylandtokyo.com/2022/09/28/3666/

「米陸軍が前線での電力消費増に対応検討」→https://holylandtokyo.com/2022/04/25/3138/

「米空軍が航空燃料消費削減を開始」→https://holylandtokyo.com/2022/02/16/2691/

「電気&ハイブリット車導入推進」→https://holylandtokyo.com/2021/11/15/2423/

「米国防省が気候変動対処構想発表」→https://holylandtokyo.com/2021/10/11/2318/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

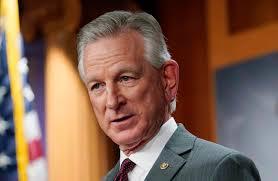

米軍将官人事がやっと動くも空軍重要人事3件はまだ [米空軍]

3月から議会承認停滞の455ポストから425やっと承認

ただ空軍副参謀総長、ACC司令官、太平洋空軍司令官まだ

共和党Tuberville議員ようやく折れる

12月5日、米議会上院が3月から停滞していた新たな米軍将官人事(昇任および異動)の議会承認を再開し、承認保留されていた455ポストの内、同日425ポストにやっと議会承認がおりました。これだけ大量の高官人事が10か月近く停滞したことで、実際の「指揮官交代」等が急に可能なわけではありませんが、なんとか動き出したということです

12月5日、米議会上院が3月から停滞していた新たな米軍将官人事(昇任および異動)の議会承認を再開し、承認保留されていた455ポストの内、同日425ポストにやっと議会承認がおりました。これだけ大量の高官人事が10か月近く停滞したことで、実際の「指揮官交代」等が急に可能なわけではありませんが、なんとか動き出したということです

「米本土での妊娠中絶を希望する海外派遣中の女性兵士への旅費や休暇付与」への反対を理由に人事承認停滞を招いたTommy Tuberville上院議員(共和党:アラバマ州選出)関連のゴタゴタについてはここでは触れず、とばっちりの激務で心臓発作を起こし、10月29日に倒れた海兵隊司令官をご紹介した末尾の記事をご参照頂くこととし、

本日は、細部理由が不明ながら米軍全体で依然未承認の30ポスト案件(大将ポスト関連11を含む:今後一括審議&承認方式ではなく、個別に時期未確定のスケジュールで審議の模様)のうち、全体の人数比率からするとアンバランスに割合が高くなっている空軍と宇宙軍が11ポストから、まんぐーすが過去に大統領ノミネート時点でご紹介した以下の重要3ポスト案件について、再度ご紹介いたします

●副参謀総長へJim Slife現空軍作戦部長

---特殊作戦ヘリ操縦者ながら史上初めて空軍作戦部長に2022年12月から就任している行動派。新空軍参謀総長のDavid Allvin大将とも良好な関係で、関係者は「Allvin参謀総長がアイディアを出し、Slife副参謀総長が実行を担う」形になるのでは・・と予想。ちなみに空軍人ツートップが共に非戦闘機パイロットなれば10年ぶり。

---特殊作戦ヘリ操縦者ながら史上初めて空軍作戦部長に2022年12月から就任している行動派。新空軍参謀総長のDavid Allvin大将とも良好な関係で、関係者は「Allvin参謀総長がアイディアを出し、Slife副参謀総長が実行を担う」形になるのでは・・と予想。ちなみに空軍人ツートップが共に非戦闘機パイロットなれば10年ぶり。

---Brown空軍参謀総長・Allvin副参謀総長・Slife作戦部長体制時代に煮詰めた、維持費のかさむF-15やA-10の早期退役加速、F-35調達計画機数の削減、これらの裏返しとして先端無人機や指揮統制能力強化への投資を推進する案をさらに強力に推進を予期

●戦闘コマンドACC司令官へ異例の年上大将

---空軍戦闘コマンド(ACC)は、全ての戦闘機や攻撃機を維持管理&訓練する米空軍最大のコマンドで、87000名の兵士と1100機を配下にする巨大組織で、その司令官は米空軍内で「戦闘機パイロット族のボス」と認識されている。そのポストに現司令官であるKelly大将より年上で、普通なら退役する年齢の、ペンタゴン勤務経験もない大将(現太平洋空軍司令官:これ自体が既に異例)が推挙される異例の人事

---空軍戦闘コマンド(ACC)は、全ての戦闘機や攻撃機を維持管理&訓練する米空軍最大のコマンドで、87000名の兵士と1100機を配下にする巨大組織で、その司令官は米空軍内で「戦闘機パイロット族のボス」と認識されている。そのポストに現司令官であるKelly大将より年上で、普通なら退役する年齢の、ペンタゴン勤務経験もない大将(現太平洋空軍司令官:これ自体が既に異例)が推挙される異例の人事

---この異例のWilsbach大将は、アジア太平洋戦域に勤務経験が偏る地域専門家であり、対中国有事への備えを最優先事項とする米空軍にとって「余人をもって代えがたい」人材であることや、米空軍全体で対中国作戦用に取り組むACE(Agile Combat Employment)構想の発案者として、その推進普及をPACAF司令官として2020年7月から最前線で推進してきた功績があるものと推測

---また各種改革推進派である同大将を「戦闘機パイロット族のボス」にすることで、F-35調達数の削減や、NGADやCCA導入に向けた戦闘機体系変更への組織的抵抗を抑え込む役割も期待されていると思われる

●太平洋空軍司令官へ在日米軍司令官経験者

---候補となっている現在米空軍司令部のスタッフ長であるSchneider中将は、ワシントンDCの空軍司令部で数百人の空軍司令部スタッフ間の政策方針や業務分担や諸計画や人事などなどについて「synchronizes and integrates」する任務に就いており、空軍司令部や空軍全体に「顔が利く」存在

---候補となっている現在米空軍司令部のスタッフ長であるSchneider中将は、ワシントンDCの空軍司令部で数百人の空軍司令部スタッフ間の政策方針や業務分担や諸計画や人事などなどについて「synchronizes and integrates」する任務に就いており、空軍司令部や空軍全体に「顔が利く」存在

---また、2019年2月から21年8月まで在日米軍司令官を務め、PACAF参謀長やIndo-PACOM参謀長経験もある地域専門家で、更に年齢や期別は防衛大学校でいうと32期相当の空軍士官学校卒業生で、現在の自衛隊の幕僚長や主要コマンド司令官と同期レベルでもあり、その点でも航空自衛隊をはじめとする自衛隊幹部とも円滑な意思疎通が期待できる

////////////////////////////////////

米大学フットボールの監督(ヘッドコーチ)としてアラバマ州の大学で好成績を残し、その人気で同州の上院議員に当選した人物によって保留されていた「455ポスト」の大半は、本来であれば夏には議会承認が終了し、10月からの新予算年度開始から各部隊で活躍が期待されていた人事です

米大学フットボールの監督(ヘッドコーチ)としてアラバマ州の大学で好成績を残し、その人気で同州の上院議員に当選した人物によって保留されていた「455ポスト」の大半は、本来であれば夏には議会承認が終了し、10月からの新予算年度開始から各部隊で活躍が期待されていた人事です

中国の共産党独裁とその裏返しで蔓延していた腐敗体質が招いた「中国経済の崩壊」を見れば、民主主義がやっぱり良いな・・・と思いますが、Tuberville上院議員一人がもたらした米軍全体への影響を考える時、民主主義が持つまどろっこしさをしみじみ感じます

未承認の米空軍重要人事3件の関連人物紹介

「特殊作戦ヘリ操縦者が作戦部長に」→https://holylandtokyo.com/2022/11/18/3965/

「異例、次のACC司令官人事」→https://holylandtokyo.com/2023/05/11/4614/

「PACAFに在日米軍司令官経験者が」→https://holylandtokyo.com/2023/04/26/4567/

Tuberville上院議員を巡るゴタゴタ情報もご紹介

「米海兵隊司令官が倒れNo2も空席の3日間」→https://holylandtokyo.com/2023/11/06/5205/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

ただ空軍副参謀総長、ACC司令官、太平洋空軍司令官まだ

共和党Tuberville議員ようやく折れる

12月5日、米議会上院が3月から停滞していた新たな米軍将官人事(昇任および異動)の議会承認を再開し、承認保留されていた455ポストの内、同日425ポストにやっと議会承認がおりました。これだけ大量の高官人事が10か月近く停滞したことで、実際の「指揮官交代」等が急に可能なわけではありませんが、なんとか動き出したということです

12月5日、米議会上院が3月から停滞していた新たな米軍将官人事(昇任および異動)の議会承認を再開し、承認保留されていた455ポストの内、同日425ポストにやっと議会承認がおりました。これだけ大量の高官人事が10か月近く停滞したことで、実際の「指揮官交代」等が急に可能なわけではありませんが、なんとか動き出したということです「米本土での妊娠中絶を希望する海外派遣中の女性兵士への旅費や休暇付与」への反対を理由に人事承認停滞を招いたTommy Tuberville上院議員(共和党:アラバマ州選出)関連のゴタゴタについてはここでは触れず、とばっちりの激務で心臓発作を起こし、10月29日に倒れた海兵隊司令官をご紹介した末尾の記事をご参照頂くこととし、

本日は、細部理由が不明ながら米軍全体で依然未承認の30ポスト案件(大将ポスト関連11を含む:今後一括審議&承認方式ではなく、個別に時期未確定のスケジュールで審議の模様)のうち、全体の人数比率からするとアンバランスに割合が高くなっている空軍と宇宙軍が11ポストから、まんぐーすが過去に大統領ノミネート時点でご紹介した以下の重要3ポスト案件について、再度ご紹介いたします

●副参謀総長へJim Slife現空軍作戦部長

---Brown空軍参謀総長・Allvin副参謀総長・Slife作戦部長体制時代に煮詰めた、維持費のかさむF-15やA-10の早期退役加速、F-35調達計画機数の削減、これらの裏返しとして先端無人機や指揮統制能力強化への投資を推進する案をさらに強力に推進を予期

●戦闘コマンドACC司令官へ異例の年上大将

---空軍戦闘コマンド(ACC)は、全ての戦闘機や攻撃機を維持管理&訓練する米空軍最大のコマンドで、87000名の兵士と1100機を配下にする巨大組織で、その司令官は米空軍内で「戦闘機パイロット族のボス」と認識されている。そのポストに現司令官であるKelly大将より年上で、普通なら退役する年齢の、ペンタゴン勤務経験もない大将(現太平洋空軍司令官:これ自体が既に異例)が推挙される異例の人事

---空軍戦闘コマンド(ACC)は、全ての戦闘機や攻撃機を維持管理&訓練する米空軍最大のコマンドで、87000名の兵士と1100機を配下にする巨大組織で、その司令官は米空軍内で「戦闘機パイロット族のボス」と認識されている。そのポストに現司令官であるKelly大将より年上で、普通なら退役する年齢の、ペンタゴン勤務経験もない大将(現太平洋空軍司令官:これ自体が既に異例)が推挙される異例の人事---この異例のWilsbach大将は、アジア太平洋戦域に勤務経験が偏る地域専門家であり、対中国有事への備えを最優先事項とする米空軍にとって「余人をもって代えがたい」人材であることや、米空軍全体で対中国作戦用に取り組むACE(Agile Combat Employment)構想の発案者として、その推進普及をPACAF司令官として2020年7月から最前線で推進してきた功績があるものと推測

---また各種改革推進派である同大将を「戦闘機パイロット族のボス」にすることで、F-35調達数の削減や、NGADやCCA導入に向けた戦闘機体系変更への組織的抵抗を抑え込む役割も期待されていると思われる

●太平洋空軍司令官へ在日米軍司令官経験者

---候補となっている現在米空軍司令部のスタッフ長であるSchneider中将は、ワシントンDCの空軍司令部で数百人の空軍司令部スタッフ間の政策方針や業務分担や諸計画や人事などなどについて「synchronizes and integrates」する任務に就いており、空軍司令部や空軍全体に「顔が利く」存在

---候補となっている現在米空軍司令部のスタッフ長であるSchneider中将は、ワシントンDCの空軍司令部で数百人の空軍司令部スタッフ間の政策方針や業務分担や諸計画や人事などなどについて「synchronizes and integrates」する任務に就いており、空軍司令部や空軍全体に「顔が利く」存在---また、2019年2月から21年8月まで在日米軍司令官を務め、PACAF参謀長やIndo-PACOM参謀長経験もある地域専門家で、更に年齢や期別は防衛大学校でいうと32期相当の空軍士官学校卒業生で、現在の自衛隊の幕僚長や主要コマンド司令官と同期レベルでもあり、その点でも航空自衛隊をはじめとする自衛隊幹部とも円滑な意思疎通が期待できる

////////////////////////////////////

米大学フットボールの監督(ヘッドコーチ)としてアラバマ州の大学で好成績を残し、その人気で同州の上院議員に当選した人物によって保留されていた「455ポスト」の大半は、本来であれば夏には議会承認が終了し、10月からの新予算年度開始から各部隊で活躍が期待されていた人事です

米大学フットボールの監督(ヘッドコーチ)としてアラバマ州の大学で好成績を残し、その人気で同州の上院議員に当選した人物によって保留されていた「455ポスト」の大半は、本来であれば夏には議会承認が終了し、10月からの新予算年度開始から各部隊で活躍が期待されていた人事です中国の共産党独裁とその裏返しで蔓延していた腐敗体質が招いた「中国経済の崩壊」を見れば、民主主義がやっぱり良いな・・・と思いますが、Tuberville上院議員一人がもたらした米軍全体への影響を考える時、民主主義が持つまどろっこしさをしみじみ感じます

未承認の米空軍重要人事3件の関連人物紹介

「特殊作戦ヘリ操縦者が作戦部長に」→https://holylandtokyo.com/2022/11/18/3965/

「異例、次のACC司令官人事」→https://holylandtokyo.com/2023/05/11/4614/

「PACAFに在日米軍司令官経験者が」→https://holylandtokyo.com/2023/04/26/4567/

Tuberville上院議員を巡るゴタゴタ情報もご紹介

「米海兵隊司令官が倒れNo2も空席の3日間」→https://holylandtokyo.com/2023/11/06/5205/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

米空軍がパイロットの目を狙うレーダー光線対処 [米空軍]

年間1万件のインシデントが米国の航空関係全体で

米空軍は2017年に対処開始し、第3弾防護装備提供開始

8種類の様々な特殊サングラスや暗視装置を

12月1日付米空軍協会web記事が、年々増加する航空機パイロットへのレーザー光線による視覚妨害行為に対処するため、2017年から米空軍マテリアルコマンド内の「Life Cycle Management Center」が「航空機搭乗員の視覚保護プログラム:Aircrew Laser Eye Protection Program」を立ち上げ、8種類の特殊素材のサングラスや暗視装置を「第3弾:Block 3」として提供開始している様子を紹介しています

12月1日付米空軍協会web記事が、年々増加する航空機パイロットへのレーザー光線による視覚妨害行為に対処するため、2017年から米空軍マテリアルコマンド内の「Life Cycle Management Center」が「航空機搭乗員の視覚保護プログラム:Aircrew Laser Eye Protection Program」を立ち上げ、8種類の特殊素材のサングラスや暗視装置を「第3弾:Block 3」として提供開始している様子を紹介しています

レーザー光線が社会の様々な分野で利用される中、会議室でのプレゼン用レーザーポインターからコンサート会場での演出を担うレーザー光線装置まで、様々な形態のレーザー光線発生装置が出回る中、飛行場に離着陸する航空機を中心としたレーザー光線での操縦者妨害件数は急増しており、2022年には連邦航空局と空軍捜査局(OSI)集計で9500件もの妨害事案が発生し、飛行安全確保や搭乗員の視力への大きな懸念となっています

市販のレーザー発生装置を使用した「いたずら」的な妨害行為でも、特に離着陸時の操縦者への影響は甚大で重大事故につながる可能性があり、更に最近は市販品でも高出力のレーザー光装置が出回り、搭乗員の眼球そのものを傷つけて視力に恒久的なダメージを与えうる懸念も高まっている状況です

市販のレーザー発生装置を使用した「いたずら」的な妨害行為でも、特に離着陸時の操縦者への影響は甚大で重大事故につながる可能性があり、更に最近は市販品でも高出力のレーザー光装置が出回り、搭乗員の眼球そのものを傷つけて視力に恒久的なダメージを与えうる懸念も高まっている状況です

軍事的にも、特に中国軍(その実質的配下を含む)が米軍パイロットに対してレーザー光線を照射する事案がかねてから報じられており、2022年には中国軍艦艇から豪州海軍P-8対潜哨戒機に対するレーザー光照射事案も報告されていますが、最近ではフィリピン船舶乗員に中国海軍の下請け組織の様な「海警」(一応は中国沿岸警備隊ですが)艦艇から軍事レベル出力のレーザー光が発射され、フィリピン船舶乗員の視力がしばらく回復しなかった事案も発生しています

このような状況下、「航空機搭乗員の視覚保護プログラム:Aircrew Laser Eye Protection Program」では、「第3弾:Block 3」として8種類のレーザー光から視覚を守る眼鏡や搭乗員用ヘルメットの一部であるバイザー、夜間暗視装置用の特殊ゴーグル、更に敵攻撃時に目を保護する防弾眼鏡など8種類の新装備を提供開始し、2020年代中に42000セットを部隊に提供する計画となっているようです

このような状況下、「航空機搭乗員の視覚保護プログラム:Aircrew Laser Eye Protection Program」では、「第3弾:Block 3」として8種類のレーザー光から視覚を守る眼鏡や搭乗員用ヘルメットの一部であるバイザー、夜間暗視装置用の特殊ゴーグル、更に敵攻撃時に目を保護する防弾眼鏡など8種類の新装備を提供開始し、2020年代中に42000セットを部隊に提供する計画となっているようです

また空軍「Life Cycle Management Center」で「第3弾:Block 3」装置の開発に携わる関係者は、最新のレーザー技術を情報機関等と連携して収集し、搭乗員の脅威となるレーザー光の変化&進歩を防護具の要求性能に付加するとともに、使用する搭乗員の声を防護具仕様に反映するように努力していると語っています

また空軍「Life Cycle Management Center」で「第3弾:Block 3」装置の開発に携わる関係者は、最新のレーザー技術を情報機関等と連携して収集し、搭乗員の脅威となるレーザー光の変化&進歩を防護具の要求性能に付加するとともに、使用する搭乗員の声を防護具仕様に反映するように努力していると語っています

また同開発担当者は、「我々は高性能サングラス業界に身を置いているようなものであり、新たな脅威源を見聞きすれば、眼鏡面に新たな塗料や色彩薬を配合して防御力向上に努めているが、専門的知識を持つ者は限られており、少数精鋭で米軍を支えている気概で取り組んでいる」、

また「最近はレーザー光線だけでなく、地表面近くを飛行する作戦機やヘリコプター搭乗員用に、敵攻撃による弾丸や破片からの視力の防御(ballistic protection)や、スポーツ用サングラスのように目全体をカバーする滑らかな曲線を描く曲面サングラス形状を追求しつつ、素材や加工法を見直してコスト低減にも力を入れている」と説明しています

また「最近はレーザー光線だけでなく、地表面近くを飛行する作戦機やヘリコプター搭乗員用に、敵攻撃による弾丸や破片からの視力の防御(ballistic protection)や、スポーツ用サングラスのように目全体をカバーする滑らかな曲線を描く曲面サングラス形状を追求しつつ、素材や加工法を見直してコスト低減にも力を入れている」と説明しています

////////////////////////////////////////////

日本でも、レーザ光による空港周辺や離着陸経路上での航空機への妨害行為のニュースを見聞きしますが、思い付きのいたずら行為の場合もありましょうが、既に日本国内で活動している不法分子や活動家の仕業とも考えられましょう。

ハイテク装備である航空機(水上艦艇を含む)の脆弱性を突く手法で、身近な脅威として認識する必要がありますし、搭乗員の視力防護具開発に「cheaper, lighter, work better, more comfortable to the aircrew」の精神で取り組む部署も必要でしょう。こういった分野は民生用にも需要があると思うので、西側全体で取り組めばよいと思いますが・・・

ハイテク装備である航空機(水上艦艇を含む)の脆弱性を突く手法で、身近な脅威として認識する必要がありますし、搭乗員の視力防護具開発に「cheaper, lighter, work better, more comfortable to the aircrew」の精神で取り組む部署も必要でしょう。こういった分野は民生用にも需要があると思うので、西側全体で取り組めばよいと思いますが・・・

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

米空軍は2017年に対処開始し、第3弾防護装備提供開始

8種類の様々な特殊サングラスや暗視装置を

12月1日付米空軍協会web記事が、年々増加する航空機パイロットへのレーザー光線による視覚妨害行為に対処するため、2017年から米空軍マテリアルコマンド内の「Life Cycle Management Center」が「航空機搭乗員の視覚保護プログラム:Aircrew Laser Eye Protection Program」を立ち上げ、8種類の特殊素材のサングラスや暗視装置を「第3弾:Block 3」として提供開始している様子を紹介しています

12月1日付米空軍協会web記事が、年々増加する航空機パイロットへのレーザー光線による視覚妨害行為に対処するため、2017年から米空軍マテリアルコマンド内の「Life Cycle Management Center」が「航空機搭乗員の視覚保護プログラム:Aircrew Laser Eye Protection Program」を立ち上げ、8種類の特殊素材のサングラスや暗視装置を「第3弾:Block 3」として提供開始している様子を紹介していますレーザー光線が社会の様々な分野で利用される中、会議室でのプレゼン用レーザーポインターからコンサート会場での演出を担うレーザー光線装置まで、様々な形態のレーザー光線発生装置が出回る中、飛行場に離着陸する航空機を中心としたレーザー光線での操縦者妨害件数は急増しており、2022年には連邦航空局と空軍捜査局(OSI)集計で9500件もの妨害事案が発生し、飛行安全確保や搭乗員の視力への大きな懸念となっています

市販のレーザー発生装置を使用した「いたずら」的な妨害行為でも、特に離着陸時の操縦者への影響は甚大で重大事故につながる可能性があり、更に最近は市販品でも高出力のレーザー光装置が出回り、搭乗員の眼球そのものを傷つけて視力に恒久的なダメージを与えうる懸念も高まっている状況です

市販のレーザー発生装置を使用した「いたずら」的な妨害行為でも、特に離着陸時の操縦者への影響は甚大で重大事故につながる可能性があり、更に最近は市販品でも高出力のレーザー光装置が出回り、搭乗員の眼球そのものを傷つけて視力に恒久的なダメージを与えうる懸念も高まっている状況です軍事的にも、特に中国軍(その実質的配下を含む)が米軍パイロットに対してレーザー光線を照射する事案がかねてから報じられており、2022年には中国軍艦艇から豪州海軍P-8対潜哨戒機に対するレーザー光照射事案も報告されていますが、最近ではフィリピン船舶乗員に中国海軍の下請け組織の様な「海警」(一応は中国沿岸警備隊ですが)艦艇から軍事レベル出力のレーザー光が発射され、フィリピン船舶乗員の視力がしばらく回復しなかった事案も発生しています

このような状況下、「航空機搭乗員の視覚保護プログラム:Aircrew Laser Eye Protection Program」では、「第3弾:Block 3」として8種類のレーザー光から視覚を守る眼鏡や搭乗員用ヘルメットの一部であるバイザー、夜間暗視装置用の特殊ゴーグル、更に敵攻撃時に目を保護する防弾眼鏡など8種類の新装備を提供開始し、2020年代中に42000セットを部隊に提供する計画となっているようです

このような状況下、「航空機搭乗員の視覚保護プログラム:Aircrew Laser Eye Protection Program」では、「第3弾:Block 3」として8種類のレーザー光から視覚を守る眼鏡や搭乗員用ヘルメットの一部であるバイザー、夜間暗視装置用の特殊ゴーグル、更に敵攻撃時に目を保護する防弾眼鏡など8種類の新装備を提供開始し、2020年代中に42000セットを部隊に提供する計画となっているようです また空軍「Life Cycle Management Center」で「第3弾:Block 3」装置の開発に携わる関係者は、最新のレーザー技術を情報機関等と連携して収集し、搭乗員の脅威となるレーザー光の変化&進歩を防護具の要求性能に付加するとともに、使用する搭乗員の声を防護具仕様に反映するように努力していると語っています

また空軍「Life Cycle Management Center」で「第3弾:Block 3」装置の開発に携わる関係者は、最新のレーザー技術を情報機関等と連携して収集し、搭乗員の脅威となるレーザー光の変化&進歩を防護具の要求性能に付加するとともに、使用する搭乗員の声を防護具仕様に反映するように努力していると語っていますまた同開発担当者は、「我々は高性能サングラス業界に身を置いているようなものであり、新たな脅威源を見聞きすれば、眼鏡面に新たな塗料や色彩薬を配合して防御力向上に努めているが、専門的知識を持つ者は限られており、少数精鋭で米軍を支えている気概で取り組んでいる」、

また「最近はレーザー光線だけでなく、地表面近くを飛行する作戦機やヘリコプター搭乗員用に、敵攻撃による弾丸や破片からの視力の防御(ballistic protection)や、スポーツ用サングラスのように目全体をカバーする滑らかな曲線を描く曲面サングラス形状を追求しつつ、素材や加工法を見直してコスト低減にも力を入れている」と説明しています

また「最近はレーザー光線だけでなく、地表面近くを飛行する作戦機やヘリコプター搭乗員用に、敵攻撃による弾丸や破片からの視力の防御(ballistic protection)や、スポーツ用サングラスのように目全体をカバーする滑らかな曲線を描く曲面サングラス形状を追求しつつ、素材や加工法を見直してコスト低減にも力を入れている」と説明しています////////////////////////////////////////////

日本でも、レーザ光による空港周辺や離着陸経路上での航空機への妨害行為のニュースを見聞きしますが、思い付きのいたずら行為の場合もありましょうが、既に日本国内で活動している不法分子や活動家の仕業とも考えられましょう。

ハイテク装備である航空機(水上艦艇を含む)の脆弱性を突く手法で、身近な脅威として認識する必要がありますし、搭乗員の視力防護具開発に「cheaper, lighter, work better, more comfortable to the aircrew」の精神で取り組む部署も必要でしょう。こういった分野は民生用にも需要があると思うので、西側全体で取り組めばよいと思いますが・・・

ハイテク装備である航空機(水上艦艇を含む)の脆弱性を突く手法で、身近な脅威として認識する必要がありますし、搭乗員の視力防護具開発に「cheaper, lighter, work better, more comfortable to the aircrew」の精神で取り組む部署も必要でしょう。こういった分野は民生用にも需要があると思うので、西側全体で取り組めばよいと思いますが・・・応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

米空軍が電動航空機Aliaの初号機で試験開始 [米空軍]

BETA Technologies社の「Alia」の通常離着陸型で

120㎞離れたTyndall基地との往復で各種確認開始

米国防省初の充電設備をフロリダのDuke飛行場に

11月16日付米空軍協会web記事が、米空軍が10月26日にBETA Technologies社からフロリダ州Duke飛行場で受領し、11月7日から同飛行場で飛行試験を開始している同社製電動航空機「Alia」通常離着陸型の様子を報じています(なお「Alia」には、垂直離着陸可能なティルローター形式の型もありますが、空軍は通常型を契約。末尾のYouTube映像参照)

11月16日付米空軍協会web記事が、米空軍が10月26日にBETA Technologies社からフロリダ州Duke飛行場で受領し、11月7日から同飛行場で飛行試験を開始している同社製電動航空機「Alia」通常離着陸型の様子を報じています(なお「Alia」には、垂直離着陸可能なティルローター形式の型もありますが、空軍は通常型を契約。末尾のYouTube映像参照)

11月7日の空軍初の飛行試験は、Duke飛行場と約120㎞(68nm)離れたTyndall空軍基地間で行われ、Dukeを離陸後、Tyndalに着陸して約1時間の充電を受け、Tyndalを離陸して再びDukeに戻る形で実施されたました。既に各所で同社デモンストレーション飛行を行っている機体なので、空軍機のチェイス無しで初飛行が実施されたとのことです

初飛行後は、日に2回のペースで試験飛行を繰り返しており、様々な飛行諸元や飛行距離でのバッテリーの消費状況や飛行後の機材状況確認のほか、「Alia」のIR放射による敵からの被発見率低下度合いを見極めるため、機体の赤外線放射状況測定も行われているとのことです

初飛行後は、日に2回のペースで試験飛行を繰り返しており、様々な飛行諸元や飛行距離でのバッテリーの消費状況や飛行後の機材状況確認のほか、「Alia」のIR放射による敵からの被発見率低下度合いを見極めるため、機体の赤外線放射状況測定も行われているとのことです

BETA Technologies社の「Alia」は、幅約50フィート(15m)、航続距離250マイル(450㎞)、最大速度138ノット(時速250㎞)でペイロードは1000ポンド(約450㎏)、騒音レベルは通常ヘリの10%程度レベルとされていますが、以下で説明する「Agility Prime」計画に先立ち空軍研究所が2019年12月に機体購入契約し、機体の前に3基のシュミレータ(うち1台は移動可能型)と2機の充電設備を入手済で、10月に米国防省初の充電設備としてDuke飛行場に設置され話題となったところです

米空軍は、空軍研究所AFWERXチームの「Agility Prime」計画に基づき、2020年2月から日進月歩の民生電動ヘリ&航空機を活用するプロジェクトを本格的に立ち上げ、今年9月には「電動ヘリeVTOL」として、トヨタ自動車も600億円出資しているJoby Aviation社から初号機を入手し、加州エドワーズ空軍基地でホバリング試験を開始しています。