イスラエル御用達:小火器搭載の小型無人機 [ふと考えること]

在りそうで、実現できなかったレベルか!?

18日付Defense-Techは、米国防省が「2016年のテロとの戦い賞:Winner of 2016 Terror Comabat」を授与し、イスラエル軍が正式に発注した小火器搭載可能なDuke Robotics社の小型無人機「TIKAD」を、コマーシャル映像と共に短い記事で紹介しています。

18日付Defense-Techは、米国防省が「2016年のテロとの戦い賞:Winner of 2016 Terror Comabat」を授与し、イスラエル軍が正式に発注した小火器搭載可能なDuke Robotics社の小型無人機「TIKAD」を、コマーシャル映像と共に短い記事で紹介しています。

単純なものは中学生レベルでもできそうな気がしますが、本格的に西側の軍隊が使用しようとすれば、装置の安定性や信頼性な求められ、特に誤射の防止や照準の正確さなどを、小型無人機(quadcopter)でそのレベルを実現するのは容易ではなかったのかもしれません。

コマーシャル映像によれば搭載可能兵器は

●SR-25 marksman rifle

●M321A grenade launcher

●M4 rifle

Duke Robotics作成の宣伝映像

小型無人機に目標識別用のカメラを搭載し、B5サイズのタブレット型操縦装置で簡単に操作可能で、実戦環境の中でも容易に使用可能とのアピールです

特に「売り」になっているのは、小火器発射時の衝撃を吸収する機構を搭載し、無人機そのものの飛行安定を大きく崩さず、短時間で再射撃が可能な構造になっている点の様です

特に「売り」になっているのは、小火器発射時の衝撃を吸収する機構を搭載し、無人機そのものの飛行安定を大きく崩さず、短時間で再射撃が可能な構造になっている点の様です

でも・・・テロ組織や敵対国がすぐにコピーを作成し、敵戦力として対峙するような気がしてなりません・・・。

多種多様な無人機を巡る悩み!?

「イラン無人機が米艦載機を妨害」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-08-09

「米が無人機輸出規制緩和へ」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-08-04

「中国がサウジで無人攻撃機の製造修理」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-03-29

「中国が高性能無人機輸出規制?」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-08-03

無人機対処の関連記事

「民間ドローン撃退方針指示」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-08-08

「海兵隊も対処に悩む」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-07-17

「ACC司令官が対処権限を要求」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-07-15

「イスラエル製を17億円で」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-02-28

「DroneDefenderをご紹介」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-01-30

「IS無人機で初の犠牲者」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-10-15-1

18日付Defense-Techは、米国防省が「2016年のテロとの戦い賞:Winner of 2016 Terror Comabat」を授与し、イスラエル軍が正式に発注した小火器搭載可能なDuke Robotics社の小型無人機「TIKAD」を、コマーシャル映像と共に短い記事で紹介しています。

18日付Defense-Techは、米国防省が「2016年のテロとの戦い賞:Winner of 2016 Terror Comabat」を授与し、イスラエル軍が正式に発注した小火器搭載可能なDuke Robotics社の小型無人機「TIKAD」を、コマーシャル映像と共に短い記事で紹介しています。単純なものは中学生レベルでもできそうな気がしますが、本格的に西側の軍隊が使用しようとすれば、装置の安定性や信頼性な求められ、特に誤射の防止や照準の正確さなどを、小型無人機(quadcopter)でそのレベルを実現するのは容易ではなかったのかもしれません。

コマーシャル映像によれば搭載可能兵器は

●SR-25 marksman rifle

●M321A grenade launcher

●M4 rifle

Duke Robotics作成の宣伝映像

小型無人機に目標識別用のカメラを搭載し、B5サイズのタブレット型操縦装置で簡単に操作可能で、実戦環境の中でも容易に使用可能とのアピールです

特に「売り」になっているのは、小火器発射時の衝撃を吸収する機構を搭載し、無人機そのものの飛行安定を大きく崩さず、短時間で再射撃が可能な構造になっている点の様です

特に「売り」になっているのは、小火器発射時の衝撃を吸収する機構を搭載し、無人機そのものの飛行安定を大きく崩さず、短時間で再射撃が可能な構造になっている点の様ですでも・・・テロ組織や敵対国がすぐにコピーを作成し、敵戦力として対峙するような気がしてなりません・・・。

多種多様な無人機を巡る悩み!?

「イラン無人機が米艦載機を妨害」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-08-09

「米が無人機輸出規制緩和へ」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-08-04

「中国がサウジで無人攻撃機の製造修理」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-03-29

「中国が高性能無人機輸出規制?」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-08-03

無人機対処の関連記事

「民間ドローン撃退方針指示」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-08-08

「海兵隊も対処に悩む」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-07-17

「ACC司令官が対処権限を要求」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-07-15

「イスラエル製を17億円で」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-02-28

「DroneDefenderをご紹介」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-01-30

「IS無人機で初の犠牲者」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-10-15-1

ロッキードが25年ぶり民間機に参入へ [ふと考えること]

13日付読売新聞が、25年以上民間機市場から撤退していたロッキードマーチン社が、軍用のC-130輸送機を改良した民間貨物機「LM-100J」で市場復帰する方向だと報じています。

13日付読売新聞が、25年以上民間機市場から撤退していたロッキードマーチン社が、軍用のC-130輸送機を改良した民間貨物機「LM-100J」で市場復帰する方向だと報じています。販売に必要な型式証明を、2018年にも連邦航空局FAAから取得できる模様で、既に5機を受注しているらしいです。

ロッキード社が民間機分野に復帰する背景には、同社の昨年の売り上げの7割が米国政府からの受注となっていることがあり、トランプ大統領の軍事費増強発言はあるものの、他の予算削減への議会の反発も大きく、軍用機依存への危機感があるようです

13日付読売新聞朝刊4面によれば

●ロッキード社は、賄賂による外国政府要人への旅客機売り込み工作が1976年に発覚した「ロッキード事件」により企業イメージに悪化等を受け、1984年には旅客機事業から撤退していた。

●ロッキード社は、賄賂による外国政府要人への旅客機売り込み工作が1976年に発覚した「ロッキード事件」により企業イメージに悪化等を受け、1984年には旅客機事業から撤退していた。●その後も、細々と民間輸送機LM-100を1992年まで生産していたが、同機も115機で生産を終えていた

●新たに生産する民間輸送機「LM-100J」は、米軍をはじめ世界60か国以上の軍で計2500機以上が使用されているベストセラー輸送機C-130をベースの開発された貨物機で、1機約71億円

●2018年にも連邦航空局FAAから取得できる模様で、貨物輸送や消火活動、救助作業、資源開発などで需要が見込まれ、既に5機を受注している

●専門家は同機を評価し、「現在使用されている輸送機は旅客機を改造したものが多いが、LM-100Jは収容能力が大きく、投資効率を高められる」と見ている

●専門家は同機を評価し、「現在使用されている輸送機は旅客機を改造したものが多いが、LM-100Jは収容能力が大きく、投資効率を高められる」と見ている●民間の貨物機以外でも、NASAが2016年2月にロッキード社と、次世代超音速旅客機の開発計画を明らかにするなどの動きもあり、関係者の注目を集めている

///////////////////////////////////////////////////////////////

3年前に軍事メディアが同社CEOに質問した際は、

「巨大軍需産業の時代は終焉に向かっている」

「新興企業より官僚的で敏捷性に欠ける」

「株価上昇ばかりを気にし、研究開発への投資をおろそかに」

「レイセオン社は貴社や他社を打ち破り」

「予算の強制削減への対応」

・・・との疑問をぶつけていましたが、3年経過して対応を迫られているのかもしれません

西側諸国の軍事費動向は世界中で不透明で、欧州を中心に右肩下がり傾向ですが、民間部門ではアジアを中心として航空需要の急速な伸びが予想されており、世界規模でパイロットや整備員の不足と奪い合いが予期されています

そんな世界航空市場の動向を見据えたのがロッキード社の動きかもしれません。そうだとすると・・・いつ沈没するか分からない「亡国のF-35」から、ある日突然技術者等を引き上げ、民間航空分野に投入する日が訪れるのかもしれません

そんな世界航空市場の動向を見据えたのがロッキード社の動きかもしれません。そうだとすると・・・いつ沈没するか分からない「亡国のF-35」から、ある日突然技術者等を引き上げ、民間航空分野に投入する日が訪れるのかもしれませんロッキードの剛腕女性CEOであるMarillyn Hewson女史のこの裏のありそうな表情を拝見し、そんなことが頭に浮かびました・・・・

同社のLM-100Jのwebページ・映像多数

→http://www.lockheedmartin.com/us/products/LM-100J.html

C-130輸送機のウィキペディア

→https://ja.wikipedia.org/wiki/C-130_(%E8%88%AA%E7%A9%BA%E6%A9%9F)

ボーイング社見積もり:世界的パイロット不足は深刻

「今後20年の操縦者不足は深刻」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-08-29

ロッキードとトランプの葛藤&密談

「政治ショー?価格削減公表」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-01-25

「ロッキードの課題」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-08-13

「就任時:豪腕女社長が語る」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2013-05-16

ステルス機の意義と有効性を考える [ふと考えること]

2日、米空軍協会ミッチェル研究所が新たなレポート発表会見を行い、防空センサー等の発達でステルス機が発見される確率が高まっても、依然として航空機のステルス性は重要な要素であり、また他国がその技術を活用し始めたとしても、米国が持つ40年間の経験にはまだまだ及ばないと主張しました

2日、米空軍協会ミッチェル研究所が新たなレポート発表会見を行い、防空センサー等の発達でステルス機が発見される確率が高まっても、依然として航空機のステルス性は重要な要素であり、また他国がその技術を活用し始めたとしても、米国が持つ40年間の経験にはまだまだ及ばないと主張しましたMark Barrett退役空軍少将(元F-22飛行隊長)とMace Carpenter退役大佐(元F-117操縦者)によるレポートは、「Survivability in the Digital Age: The Imperative for Stealth」とのレポートは、米海軍や米空軍で現在行われている次世代制空機(NGAD)検討において、他の性能とステルス性とのバランス議論が盛んになる中で、将来におけるステルス性の意義を再確認しようとする試みに見えます

主要な軍需産業をスポンサーにしている空軍協会とすれば、維持も含めたコストや作業量には余り言及せず、ステルス性は重要だと言わざるを得ないでしょうが、ステルス機の意義や有効性を整理する上で役立つので概要をご紹介します。

なお注意点としては、ステルス性の有効性よりも、ステルス性を持つ第5世代機の情報融合提供能力をステルス機の有効性として捉えている傾向があり、そのあたりは読者の皆様の見識で区別をお願いいたします

3日付米空軍協会web記事によれば

●新たなレーダーや探知技術が生まれつつあるとしても、ステルス技術は将来の作戦機においてもますます重要な設計上の要素となるだろう、と新レポートの筆者達は主張した

●新たなレーダーや探知技術が生まれつつあるとしても、ステルス技術は将来の作戦機においてもますます重要な設計上の要素となるだろう、と新レポートの筆者達は主張した●そして、ステルス設計は比較的低コストの要素であり、個々の機体の生存性にきわめて重要である以外に、小規模な戦力で任務遂行を可能にする技術であることも重要な点だと訴えた

●Barrett元少将は、ステルス性なしのケースでは多数の援護機や支援機が必要だが、ステルス機であるF-22, F-35, B-2や次期爆撃機のB-21は、遥かに少ない機数で任務遂行が可能だと説明した

●同元少将はまた、空対空戦闘でも非ステルス機の戦いは相互にほぼ同距離で相手を発見するから搭載兵器の差が勝敗を分けるが、ステルス戦闘機の場合は相手に近くまで発見されないから、短射程ミサイルしか搭載していなくても勝利がほぼ確実だと説明した。

●Carpenter元大佐は、防空レーダーが仮にステルス機を探知できるようになったとしても、その情報をミサイル部隊に伝え、発射された防空ミサイルがステルス機を迎撃するまでには多くのプロセスがあり、航空機のステルス性はその過程全体の成功率を低下させるとステルスの重要性を説明した

●また元少将は、仮に防空レーダーが発達しても、ステルス機を電子戦機が支援すれば目標到達は容易になり、非ステルス機や機体外部に装備を搭載したステルス機よりも、遥かに発見される可能性は低いと説明した

敵レーダーへの対抗策と中露の追随

●レポートを支援するために参加したMike Rounds上院議員(民主党)は、「広帯域をカバーする固定レーダーやパッシブセンサーを、高処理能力コンピュータとネットワークで結びつければ、強固な防空監視網を形成することが可能だ」と危機感を訴えつつ、

●レポートを支援するために参加したMike Rounds上院議員(民主党)は、「広帯域をカバーする固定レーダーやパッシブセンサーを、高処理能力コンピュータとネットワークで結びつければ、強固な防空監視網を形成することが可能だ」と危機感を訴えつつ、●ステルス機のセンサー情報をネットワーク化した情報融合等を活用し、「敵レーダー網に、猛烈に多様なレーダー反射波を送り込んだり」、「電子戦機EA-18GやF-35に加え、積極的作為のため将来無人機を特定周波数を狙った反射材にしたてたり」とのアイディアで、敵防空を飽和させることを提案した

●元少将は、中国やロシアが「ステルス機らしきもの」を配備し始めていることに触れつつ、米軍には既に40年間にわたるステルス機運用の経験があり、どのようにステルス機を運用するかのノウハウの面で、他国はまだまだ米国に追いつくことは出来ないと語った

●そして自身が初期のF-22飛行隊長だった頃、当初はF-15の作戦運用法を元に応用を考えたが全く上手く行かず、初めて「全く新しい発想が必要だと痛感」し、互いに近接して飛行するな等々の新たな基本や戦術を生み出し、F-22の偉大な能力を引き出した経緯を例として解説した

シミュレーターは極めて重要

●またF-22が空対空戦闘で敵を凌駕するだけでなく、戦闘全体の状況を瞬時に把握できる能力を「戦闘管理者」として発揮できることも説明し、F-35にも同様の能力があると元少将は語った

●またF-22が空対空戦闘で敵を凌駕するだけでなく、戦闘全体の状況を瞬時に把握できる能力を「戦闘管理者」として発揮できることも説明し、F-35にも同様の能力があると元少将は語った●加えて、このようなF-22やF-35能力を最大発揮するには、地上のシミュレーターで多様な状況を想定した訓練を繰り返すことがきわめて重要なのに、多くのF-35導入国がシミュレーターを購入しないのは大きな誤りだと主張した。

●そしてF-4の後継機にF-35を購入する国が、仮にシミュレーターを購入しないなら、高価なF-4を飛行場に並べておくのと大差はないと厳しく指摘し、ステルス機と非ステルス機の価格差を考えれば、シミュレーターをなぜ購入するかではなく、なぜ購入しないのかと言いたい・・と訴えた。

///////////////////////////////////////////////////

古くからステルス性に重きを置かない米海軍と、ステルスを前面に主張する米空軍との対比や、互いの「口撃合戦」は興味深いところですので、下記の過去記事で振り返ってみてください。

要は、他の性能とのトレードオフをどこで決着するかの問題で、当然ステルス性が在れば突破力や生存性の側面で有利ですが、米空軍の次期制空機が重視すると言う兵器搭載量や航続性能に配慮すれば、ステルス性は犠牲にせざるを得なくなるということです。

要は、他の性能とのトレードオフをどこで決着するかの問題で、当然ステルス性が在れば突破力や生存性の側面で有利ですが、米空軍の次期制空機が重視すると言う兵器搭載量や航続性能に配慮すれば、ステルス性は犠牲にせざるを得なくなるということです。これにコストや技術的な達成度合いや可能性などなど、まんぐーすが知る良しもないデータを踏まえつつ、最後は海空軍の声のでかい有力者の「個人的好みで」次期制空機の要求性能は決まっていくのでしょう。 そんなものです。

当該レポートの現物(42ページ:約3MB)→http://docs.wixstatic.com/ugd/a2dd91_cd5494417b644d1fa7d7aacb9295324d.pdf

米海軍NGADの検討

「米海軍は速度と行動半径重視?」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-07-24

「米海軍もNGAD検討開始」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-04-24

米空軍次期制空機PCAの検討

「PCAの検討状況」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-07-12

「次期制空機検討は2017年が山!?」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-11-12

「次世代制空機PCAの検討」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-08-30

「航続距離や搭載量が重要」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-04-08

「CSBAの将来制空機レポート」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-04-15-2

「NG社の第6世代機論点」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-01-17

「F-35にアムラーム追加搭載検討」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-03-28

性同一性障害者を米軍は受け入れない宣言 [ふと考えること]

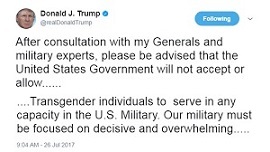

26日、トランプ大統領がいきなりツイートで、「transgender(自らの性別と心の性が一致しないことから、反対の性で生きようとする人)が、米軍で勤務することを認めない」と宣言し、オバマ政権下で進んできた7月31日からの「transgender受け入れ方針」をちゃぶ台返ししました

26日、トランプ大統領がいきなりツイートで、「transgender(自らの性別と心の性が一致しないことから、反対の性で生きようとする人)が、米軍で勤務することを認めない」と宣言し、オバマ政権下で進んできた7月31日からの「transgender受け入れ方針」をちゃぶ台返ししましたまず「transgender」との言葉が意味するのが、「性同一性障害」の悩みを抱えている人なのか、または既に性転換してしまっている人なのかよく分かっておらず、加えて、今現在、「transgender」の人が米軍内でどのような扱いを受けいているか把握していないのですが、オバマ政権と反対の道を行く典型的な事例として今後話題になるので、取り上げます

そもそも背景にあるのは、オバマ政権時代の2016年6月30日に、当時のカーター国防長官が2017年7月31日までに「transgenderを受け入れる」と発表したことがアリます。

そもそも背景にあるのは、オバマ政権時代の2016年6月30日に、当時のカーター国防長官が2017年7月31日までに「transgenderを受け入れる」と発表したことがアリます。この流れは、米軍の同性愛者に対する基本姿勢「聞かない、言わない方針」を撤廃したオバマ大統領の意向を受けたものです。

これを受け、例えば米空軍は昨年10月、「transgender」兵士が性転換することの条件として、「guidance on deployments, fitness standards, and dress」等について基本方針メモを出していたようです。

しかしトランプ政権誕生後、また今年の7月31日の「受け入れ期限」が迫るにつれ、国防省や米軍内の雰囲気が変わり始め、6月30日にはマティス長官が、2017年12月1日まで「受け入れ」期限を延長し、影響を再精査し見極めると発表したところでした

27日付米空軍協会web記事によれば

●26日トランプ大統領はツイートで、「米軍の将軍達や軍事専門家と協議した結果、米国はtransgenderを米軍で受け入れず、かつ米軍で働くことを認めない」とツイートした

●26日トランプ大統領はツイートで、「米軍の将軍達や軍事専門家と協議した結果、米国はtransgenderを米軍で受け入れず、かつ米軍で働くことを認めない」とツイートした●更に「我が軍は決定的で圧倒的な勝利に集中しなければならないのに、受け入れによる医療コストの増大や、受け入れによる国防省の混乱(disruption)が、とてつもなく大きな負担になる」と理由を説明した

●昨年RAND研究所が発表した関連レポートによれば、米軍の正規兵の中には推定で1,320~6,630名の「transgender」が存在し、その中の一部少数が「性転換手続き:gender-transition treatment」を求めている

●また同レポートは、「受け入れ」によるコスト増加は、年間約3億円から9億円と見積もっている

翌27日、ダンフォード統合参謀本部議長は

●(大統領のツイートに関わらず、)大統領からマティス国防長官に指示がアリ、それを受けて国防長官が何らかの実施事項を示すまで、米軍として現在の方針を何も変更することはない。

●(大統領のツイートに関わらず、)大統領からマティス国防長官に指示がアリ、それを受けて国防長官が何らかの実施事項を示すまで、米軍として現在の方針を何も変更することはない。●我々は引き続き、所属する全ての構成員に尊厳を持って対応する。何よりも重要なことは、今行われている戦いに引き続き集中し、与えられた任務を遂行することである

////////////////////////////////////////////////////

脳腫瘍の手術明けであるマケイン議員は、なぜ重要な発表事項をツイッターで行うのか、と不快感を示していますが、この程度で収まるはずもありません

「transgender」の人達は当然声を上げ始めており、今後、根本的な「transgender」に関する議論に発展しそうです。

ところで・・・日本ではどうなっているんでしょう・・・どうするんでしょうか???

米軍内の同性愛者に対する「尋ねない、語らない(Don't ask Don't tell)」基本方針を変更しようと議論が始まった当時に、ゲーツ国防長官が兵士達に発したメッセージ

→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2010-06-01

ハワイ当局が北の核攻撃に備え住民教育開始 [ふと考えること]

15キロトンが高度300mで爆発を想定し・・・

「get inside, stay inside, and stay tuned」

22日、ハワイの緊急事態対処庁が北朝鮮からの核ミサイル攻撃に備え、住民への対処要領の普及や警報サイレンの準備に取りかかったとハワイのテレビ局HNNが報じました。

22日、ハワイの緊急事態対処庁が北朝鮮からの核ミサイル攻撃に備え、住民への対処要領の普及や警報サイレンの準備に取りかかったとハワイのテレビ局HNNが報じました。

北朝鮮が立て続けに弾道ミサイル発射試験を行っていることから、日本でも「Jアラート」とか、ネット画面のポップアップ関連広報が目に触れる機会が増えたような気がしますが、米国で初めてこの種の訓練に取り組むのがハワイ州になった模様です

「住民を驚かせる意図はない」とか、「観光産業から懸念の声」とか、なかなか苦労もありそうですが、時代の大きな変化を感じる出来事ですので、約2分半の関連ニュース映像とともにご紹介します

ハワイTV局HNNのweb記事によれば

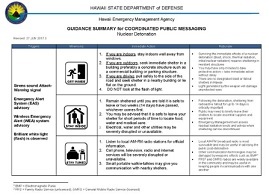

●ハワイの緊急事態対処庁(Hawaii Emergency Management Agency)が、北朝鮮からの核ミサイルに備え、住民や旅行者に対し、そのとき如何に対応するかに関しての教育キャンペーンを開始しています。

●ハワイの緊急事態対処庁(Hawaii Emergency Management Agency)が、北朝鮮からの核ミサイルに備え、住民や旅行者に対し、そのとき如何に対応するかに関しての教育キャンペーンを開始しています。

●緊急事態対処庁は、現時点で実際に攻撃を受ける可能性は「低い:Low」との見積もりを示しつつも、北朝鮮の相次ぐミサイルテストを受け、住民の不安感も増しているとして、被害対処計画や準備を開始した

●同庁のVern Miyagi行政官は、対処計画作成や訓練や教育キャンペーンによって、一般国民が過度に恐怖感を感じることがあってはならないいと強調し、ハリケーンや津波への備えと同様に、「当局が準備していることを知ってもらう事が必要だ」と説明している

●一方で、「我々には全ての災害に備える責務がアリ、国民に不必要なストレスを引き起こすことは望まないが、備えに取り組む」とも語った

●計画上では、最悪のシナリオとして、ハワイの上空約300mで15キロトン(広島原爆と同規模)の核兵器が爆発したことを想定している。

●計画上では、最悪のシナリオとして、ハワイの上空約300mで15キロトン(広島原爆と同規模)の核兵器が爆発したことを想定している。

●計算上では、北朝鮮からハワイまでのICBMの到達時間は約20分間で、ミサイルが到達するまでに、住民には8~12分間の対処猶予時間がある模様。

●対処要領の教育キャンペーンでは、ミサイル攻撃が察知された際は、「get inside, stay inside, and stay tuned」(建物の中に隠れろ、外に出るな、TVやラジオで情報収集せよ)と住民に促すことになっている

●冷戦時には、核兵器攻撃を想定したこの様な計画や訓練が定期的にハワイでも行われていたが、脅威が薄れると共に計画や訓練の習慣は失われていった

ハワイTV(HNN)のニュース映像(約2分半)

Hawaii News Now - KGMB and KHNL

●対処庁の関係者は、「我々は北朝鮮の意図や能力を正確に把握しているわけでは無いが、北朝鮮が米国に到達するような弾道ミサイル開発に取り組んでいるのは明白である」、「従って、いざという時に住民が如何に行動すべきかについて教育普及を開始することを、待っていられない」と語っている

●一方で、観光産業への影響が懸念されている。ハワイ観光局の渉外課長は「我々は、自然災害であれ、人為的な危機であれ、ハワイの民生への危機に準備する緊急事態対処庁の取り組みを支持する」と述べる一方で、

●一方で、観光産業への影響が懸念されている。ハワイ観光局の渉外課長は「我々は、自然災害であれ、人為的な危機であれ、ハワイの民生への危機に準備する緊急事態対処庁の取り組みを支持する」と述べる一方で、

●「観光産業関係者の間では、もし諸準備に関する動きを観光客に誤解されたら、観光客や旅行者のハワイ離れを招くとの懸念の声も聞かれる。そうなれば、観光業に多くを依存している地元経済への影響を懸念する声も出てくるだろう」とやんわりとながら警戒感も示した

///////////////////////////////////////////////////////

縁起でもないですが、ホノルルや太平洋艦隊の基地がある真珠湾上空約300mで15キロトン(広島原爆と同規模)の核兵器が爆発したら・・・。

ハワイの緊急事態対処庁の被害想定をぜひ拝見したいものです。そのまま、横須賀や嘉手納や三沢や佐世保や横田や岩国にも当てはめることが出来ましょうし、霞ヶ関上空も考えられましょう

ハワイの緊急事態対処庁の被害想定をぜひ拝見したいものです。そのまま、横須賀や嘉手納や三沢や佐世保や横田や岩国にも当てはめることが出来ましょうし、霞ヶ関上空も考えられましょう

日本の自治体の皆さんも、地方議員の皆様も、国会議員の皆様も、こぞってハワイ研修旅行の口実が出来ましたよ! しっかり見て調べて、報告書を書いて下さいね

それにしても、冒頭でご紹介したハワイ緊急事態対処庁のシンボルマークが、あまりにも「核爆発」そのもののイメージなのでちょっと物議をかもしそうです。日本なら絶対・・・マスごみが

米空軍は中国の攻撃に備え

「被害に備えF-22緊急展開訓練」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-03-08

「テニアンをグアムの代替に」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-12-16-1

「グアム施設強化等の現状」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-04-30-1

「グアムの抗たん性強化策」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2013-04-30-1

「グアムで大量死傷者訓練」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2012-02-08-1

「グアム基地を強固に」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-04-12

「米と豪が被害想定演習を」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-08-02

「在沖縄米軍家族の避難訓練」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-04-21

「嘉手納基地滑走路の強化」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2010-10-09

「Wake島へ避難訓練」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2013-07-04-1

「テニアンで作戦準備」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2012-06-05

「ブルネイの飛行場を確認」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-07-14

沖縄戦闘機部隊の避難訓練

「再度:嘉手納米空軍が撤退訓練」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-06-25

「嘉手納米空軍が撤退訓練」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2013-08-23-1

「中国脅威:有事は嘉手納から撤退」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2010-05-13

「米軍被害復旧部隊を沖縄から追い出した日本」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-12-28-1

空自OBが対領空侵犯措置の効果を疑問視

「対領侵中心の体制見直しを」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-08-18-1

いつまで戦闘機だけを優先するの???

F-3開発の悲劇と日本への提言→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-03-18

F-35の主要課題→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-12-17

台湾の国防政策を提言

「RAND:台湾は戦闘機中心を見直せ」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-04-07

「慶応神保氏:台湾の劣勢戦略」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-06-25

「CSBA:台湾は弱者の戦法を」→http://crusade.blog.so-net.ne.jp/2014-12-27

「get inside, stay inside, and stay tuned」

22日、ハワイの緊急事態対処庁が北朝鮮からの核ミサイル攻撃に備え、住民への対処要領の普及や警報サイレンの準備に取りかかったとハワイのテレビ局HNNが報じました。

22日、ハワイの緊急事態対処庁が北朝鮮からの核ミサイル攻撃に備え、住民への対処要領の普及や警報サイレンの準備に取りかかったとハワイのテレビ局HNNが報じました。北朝鮮が立て続けに弾道ミサイル発射試験を行っていることから、日本でも「Jアラート」とか、ネット画面のポップアップ関連広報が目に触れる機会が増えたような気がしますが、米国で初めてこの種の訓練に取り組むのがハワイ州になった模様です

「住民を驚かせる意図はない」とか、「観光産業から懸念の声」とか、なかなか苦労もありそうですが、時代の大きな変化を感じる出来事ですので、約2分半の関連ニュース映像とともにご紹介します

ハワイTV局HNNのweb記事によれば

●ハワイの緊急事態対処庁(Hawaii Emergency Management Agency)が、北朝鮮からの核ミサイルに備え、住民や旅行者に対し、そのとき如何に対応するかに関しての教育キャンペーンを開始しています。

●ハワイの緊急事態対処庁(Hawaii Emergency Management Agency)が、北朝鮮からの核ミサイルに備え、住民や旅行者に対し、そのとき如何に対応するかに関しての教育キャンペーンを開始しています。●緊急事態対処庁は、現時点で実際に攻撃を受ける可能性は「低い:Low」との見積もりを示しつつも、北朝鮮の相次ぐミサイルテストを受け、住民の不安感も増しているとして、被害対処計画や準備を開始した

●同庁のVern Miyagi行政官は、対処計画作成や訓練や教育キャンペーンによって、一般国民が過度に恐怖感を感じることがあってはならないいと強調し、ハリケーンや津波への備えと同様に、「当局が準備していることを知ってもらう事が必要だ」と説明している

●一方で、「我々には全ての災害に備える責務がアリ、国民に不必要なストレスを引き起こすことは望まないが、備えに取り組む」とも語った

●計画上では、最悪のシナリオとして、ハワイの上空約300mで15キロトン(広島原爆と同規模)の核兵器が爆発したことを想定している。

●計画上では、最悪のシナリオとして、ハワイの上空約300mで15キロトン(広島原爆と同規模)の核兵器が爆発したことを想定している。●計算上では、北朝鮮からハワイまでのICBMの到達時間は約20分間で、ミサイルが到達するまでに、住民には8~12分間の対処猶予時間がある模様。

●対処要領の教育キャンペーンでは、ミサイル攻撃が察知された際は、「get inside, stay inside, and stay tuned」(建物の中に隠れろ、外に出るな、TVやラジオで情報収集せよ)と住民に促すことになっている

●冷戦時には、核兵器攻撃を想定したこの様な計画や訓練が定期的にハワイでも行われていたが、脅威が薄れると共に計画や訓練の習慣は失われていった

ハワイTV(HNN)のニュース映像(約2分半)

Hawaii News Now - KGMB and KHNL

●対処庁の関係者は、「我々は北朝鮮の意図や能力を正確に把握しているわけでは無いが、北朝鮮が米国に到達するような弾道ミサイル開発に取り組んでいるのは明白である」、「従って、いざという時に住民が如何に行動すべきかについて教育普及を開始することを、待っていられない」と語っている

●一方で、観光産業への影響が懸念されている。ハワイ観光局の渉外課長は「我々は、自然災害であれ、人為的な危機であれ、ハワイの民生への危機に準備する緊急事態対処庁の取り組みを支持する」と述べる一方で、

●一方で、観光産業への影響が懸念されている。ハワイ観光局の渉外課長は「我々は、自然災害であれ、人為的な危機であれ、ハワイの民生への危機に準備する緊急事態対処庁の取り組みを支持する」と述べる一方で、●「観光産業関係者の間では、もし諸準備に関する動きを観光客に誤解されたら、観光客や旅行者のハワイ離れを招くとの懸念の声も聞かれる。そうなれば、観光業に多くを依存している地元経済への影響を懸念する声も出てくるだろう」とやんわりとながら警戒感も示した

///////////////////////////////////////////////////////

縁起でもないですが、ホノルルや太平洋艦隊の基地がある真珠湾上空約300mで15キロトン(広島原爆と同規模)の核兵器が爆発したら・・・。

ハワイの緊急事態対処庁の被害想定をぜひ拝見したいものです。そのまま、横須賀や嘉手納や三沢や佐世保や横田や岩国にも当てはめることが出来ましょうし、霞ヶ関上空も考えられましょう

ハワイの緊急事態対処庁の被害想定をぜひ拝見したいものです。そのまま、横須賀や嘉手納や三沢や佐世保や横田や岩国にも当てはめることが出来ましょうし、霞ヶ関上空も考えられましょう日本の自治体の皆さんも、地方議員の皆様も、国会議員の皆様も、こぞってハワイ研修旅行の口実が出来ましたよ! しっかり見て調べて、報告書を書いて下さいね

それにしても、冒頭でご紹介したハワイ緊急事態対処庁のシンボルマークが、あまりにも「核爆発」そのもののイメージなのでちょっと物議をかもしそうです。日本なら絶対・・・マスごみが

米空軍は中国の攻撃に備え

「被害に備えF-22緊急展開訓練」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-03-08

「テニアンをグアムの代替に」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-12-16-1

「グアム施設強化等の現状」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-04-30-1

「グアムの抗たん性強化策」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2013-04-30-1

「グアムで大量死傷者訓練」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2012-02-08-1

「グアム基地を強固に」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-04-12

「米と豪が被害想定演習を」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-08-02

「在沖縄米軍家族の避難訓練」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-04-21

「嘉手納基地滑走路の強化」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2010-10-09

「Wake島へ避難訓練」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2013-07-04-1

「テニアンで作戦準備」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2012-06-05

「ブルネイの飛行場を確認」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-07-14

沖縄戦闘機部隊の避難訓練

「再度:嘉手納米空軍が撤退訓練」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-06-25

「嘉手納米空軍が撤退訓練」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2013-08-23-1

「中国脅威:有事は嘉手納から撤退」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2010-05-13

「米軍被害復旧部隊を沖縄から追い出した日本」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-12-28-1

空自OBが対領空侵犯措置の効果を疑問視

「対領侵中心の体制見直しを」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-08-18-1

いつまで戦闘機だけを優先するの???

F-3開発の悲劇と日本への提言→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-03-18

F-35の主要課題→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-12-17

台湾の国防政策を提言

「RAND:台湾は戦闘機中心を見直せ」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-04-07

「慶応神保氏:台湾の劣勢戦略」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-06-25

「CSBA:台湾は弱者の戦法を」→http://crusade.blog.so-net.ne.jp/2014-12-27

韓国大統領の母親は米軍のお陰で脱出できた [ふと考えること]

「あの米軍兵士への感謝と尊敬の念を韓国は永遠に忘れない」

文在寅よ・・・この言葉を忘れるな!

6月28日、訪米中の文在寅・韓国大統領が米海兵隊博物館の「Chosin Reservoir作戦記念碑」前で、海兵隊司令官や同作戦参加退役軍人らが見守る中でスピーチし、朝鮮戦争中に同大統領の母親を含む約14000名の韓国人を救出した「奇跡の船:SS Meredith Victory」の乗員や、Chosin作戦を戦った米海兵隊員に感謝の意を伝え、冒頭の言葉を述べながら「米韓同盟の将来に何の疑問もない」と語りました。

6月28日、訪米中の文在寅・韓国大統領が米海兵隊博物館の「Chosin Reservoir作戦記念碑」前で、海兵隊司令官や同作戦参加退役軍人らが見守る中でスピーチし、朝鮮戦争中に同大統領の母親を含む約14000名の韓国人を救出した「奇跡の船:SS Meredith Victory」の乗員や、Chosin作戦を戦った米海兵隊員に感謝の意を伝え、冒頭の言葉を述べながら「米韓同盟の将来に何の疑問もない」と語りました。

THAADの受け入れにさえ時間稼ぎをしている韓国大統領と、同一人物とは思えない「演出イベント」での発言ですが、北朝鮮のICBM発射試験もあり米国等の出方が注目される中、朝鮮半島で一朝有事の際には同じような「悪夢」が再現しかねないご時世ですので、一つのエピソードとしてご紹介しておきます

しかし、同大統領のお母様のような事態に巻き込まれる韓国民が出るかも知れない現下の情勢で、良くもまぁ「冬季五輪南北合同チーム」とか打ち出せるよなぁ・・・と思います。

朝鮮戦争の概要

●1950年6月25日早朝、北朝鮮軍の突然の38度線からの南進によって始まった朝鮮戦争は、北朝鮮軍の戦力優位と奇襲攻撃と、韓国軍の準備不足が重なり、7月に入り在日米軍や米軍爆撃機が参戦したものの、韓国軍や米軍は朝鮮半島南部に押し込まれ、全軍が日本海に追い落とされる寸前となった

●1950年6月25日早朝、北朝鮮軍の突然の38度線からの南進によって始まった朝鮮戦争は、北朝鮮軍の戦力優位と奇襲攻撃と、韓国軍の準備不足が重なり、7月に入り在日米軍や米軍爆撃機が参戦したものの、韓国軍や米軍は朝鮮半島南部に押し込まれ、全軍が日本海に追い落とされる寸前となった

●起死回生を狙って韓国軍と米軍を中心とする国連軍は9月15日、北朝鮮の伸びきった補給路を断つべく、半島中部西海岸の仁川に海兵隊を先頭とする7万人による上陸作戦を敢行し成功する。9月28日はソウルを奪還、10月1日には韓国軍が38度線を突破して北上を開始

●混乱する北朝鮮軍は敗走を続け、勢いに持った韓国&国連軍は北上を続け、中国国境の鴨緑江にまで達する。

●しかし10月20日、今度は情勢に危機感を持った中国が志願兵の名目で軍20万人を投入し、人海戦術で韓国&国連軍に攻勢をかけ、その圧力で再び韓国&国連軍は敗走を重ねる。

●12月5日には中国&北朝鮮軍が平壌を奪還、1951年1月4日にはソウルも奪い返された。しかし旧式装備で人海戦術頼みの中国軍の勢いも長くは続かず、重火器や戦車を補充した国連軍が巻き返し、3月14日にはソウルを再び韓国&国連軍が奪い返した

●その後は38度線を境ににらみ合いが続き、1953年7月27日に板門店で、北朝鮮、中国、国連の3軍の間で休戦協定が結ばれ、現在に至るまで「休戦状態」が続いている

同作戦と「奇跡の船」による脱出の概要

●中国軍が参戦し、韓国&国連軍が大ピンチに陥っていた当時、現在の北朝鮮西部に進出していた米海兵隊の第一海兵師団と米陸軍第7師団の一部が、約12万人の中国軍の包囲網を突破し、約150kmもの険しい地形の悪路を氷点下の気温の中で撤退して北朝鮮東岸の港町「興南:Hungnam」に何とか到達させたのが、1950年の11月27日~12月10日までの「Chosin Reservoir作戦」である

●中国軍が参戦し、韓国&国連軍が大ピンチに陥っていた当時、現在の北朝鮮西部に進出していた米海兵隊の第一海兵師団と米陸軍第7師団の一部が、約12万人の中国軍の包囲網を突破し、約150kmもの険しい地形の悪路を氷点下の気温の中で撤退して北朝鮮東岸の港町「興南:Hungnam」に何とか到達させたのが、1950年の11月27日~12月10日までの「Chosin Reservoir作戦」である

●その後、同港町を攻撃する中国軍10万と対峙しつつ、10万人の国連軍と10万人の避難民を、193隻の海軍艦艇や商船で韓国に避難させた中の一隻が、文在寅・韓国大統領の母親も乗った「奇跡の船:SS Meredith Victory」である。

●Victory号の船長は、当時の米海兵隊や陸軍士官から韓国避難民を乗せてくれるように頼まれ、積み荷の兵器や荷物の一部を投棄してスペースを確保し、同避難作戦の中で最大の1隻14000人の避難民を乗船させ、3日間かけて釜山沖の島まで輸送した

●当時の避難民は、国連軍に協力した事で中国&北朝鮮軍から大量撲殺されることから逃げ延びた人々であった。移動は機雷が多数設置された海域を行く危険な航海だったが、航海中に避難民には一人の犠牲者も出ず、逆に5名赤ちゃんが誕生している。

文在寅・韓国大統領は同作戦記念碑の前で

●今90歳になった母の話によれば、脱出航海の途中でクリスマスイブを迎えたが、米軍兵士が避難民全員にクリスマスプレゼントとしてキャンディーを1個づつ配ってくれたそうだ。

●今90歳になった母の話によれば、脱出航海の途中でクリスマスイブを迎えたが、米軍兵士が避難民全員にクリスマスプレゼントとしてキャンディーを1個づつ配ってくれたそうだ。

●それはたった1個のキャンディーだったかも知れない。しかし米軍兵士達は、あの厳しく激しい戦いの中で、精一杯の心遣いをしてくれたのだ。私はこれら米軍兵士の皆さんに今後も常に感謝をし続けるだろう

●素晴らしい退役米軍人の皆様、韓国はこのことを忘れません。感謝と尊敬の念を韓国は永遠に忘れません。だからこそ、私は米韓同盟の将来に何の疑問も持っていません。

●(この脱出航海の2年後に文在寅・韓国大統領が誕生している事を受け、)「Chosin Reservoir作戦」を戦った米軍兵士の皆さんの奮闘がなければ、私は生まれることも、ここで話をする事も出来なかったでしょう。皆さんが払った犠牲や献身的な行為を学ぶとき、私は感謝の気持ちをどのように表現して良いのかわかりません。

●母を救ってくれたVictory号に、当時22歳で勤務していたRobert Lunneyさんに今日お礼を言う事が出来ました。その際Lunneyさんは「私が死ぬまでに朝鮮半島の統一を目にしたい」と話されました。

●母を救ってくれたVictory号に、当時22歳で勤務していたRobert Lunneyさんに今日お礼を言う事が出来ました。その際Lunneyさんは「私が死ぬまでに朝鮮半島の統一を目にしたい」と話されました。

●そうです。南北統一は私の夢でもあると、私はLunneyさんにお話しさせて頂きました

//////////////////////////////////////////////////////

このイベントの韓国内での報道振りと韓国民の反応が気になります

一方で、文在寅・韓国大統領のお母上は、息子の南北融和路線をどのように見ておられるのでしょうか?

韓国軍や国連軍に協力したとの理由で、多数の一般住民を撲殺し略奪の限りを尽くした中国軍や北朝鮮軍の記憶をお持ちであろう「お母上」なら、文在寅・韓国大統領に意見して下さるのではないでしょうか?

韓国軍や国連軍に協力したとの理由で、多数の一般住民を撲殺し略奪の限りを尽くした中国軍や北朝鮮軍の記憶をお持ちであろう「お母上」なら、文在寅・韓国大統領に意見して下さるのではないでしょうか?

そして日本が韓国を統治していた当時の真の状況をご存じの「お母上」であれば、日本と仲良くせよ、ねつ造した韓国礼賛の歴史認識で道を誤るな・・・とアドバイス頂けるのではないでしょうか?

韓国関連の記事

「韓国の混乱を大東亜戦争後の哀史に学ぶ」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-11-25

「ルトワックの日韓関係分析」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-03-17

「韓国はF-35と共に地中貫通弾530発購入」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-08-27-1

文在寅よ・・・この言葉を忘れるな!

6月28日、訪米中の文在寅・韓国大統領が米海兵隊博物館の「Chosin Reservoir作戦記念碑」前で、海兵隊司令官や同作戦参加退役軍人らが見守る中でスピーチし、朝鮮戦争中に同大統領の母親を含む約14000名の韓国人を救出した「奇跡の船:SS Meredith Victory」の乗員や、Chosin作戦を戦った米海兵隊員に感謝の意を伝え、冒頭の言葉を述べながら「米韓同盟の将来に何の疑問もない」と語りました。

6月28日、訪米中の文在寅・韓国大統領が米海兵隊博物館の「Chosin Reservoir作戦記念碑」前で、海兵隊司令官や同作戦参加退役軍人らが見守る中でスピーチし、朝鮮戦争中に同大統領の母親を含む約14000名の韓国人を救出した「奇跡の船:SS Meredith Victory」の乗員や、Chosin作戦を戦った米海兵隊員に感謝の意を伝え、冒頭の言葉を述べながら「米韓同盟の将来に何の疑問もない」と語りました。THAADの受け入れにさえ時間稼ぎをしている韓国大統領と、同一人物とは思えない「演出イベント」での発言ですが、北朝鮮のICBM発射試験もあり米国等の出方が注目される中、朝鮮半島で一朝有事の際には同じような「悪夢」が再現しかねないご時世ですので、一つのエピソードとしてご紹介しておきます

しかし、同大統領のお母様のような事態に巻き込まれる韓国民が出るかも知れない現下の情勢で、良くもまぁ「冬季五輪南北合同チーム」とか打ち出せるよなぁ・・・と思います。

朝鮮戦争の概要

●1950年6月25日早朝、北朝鮮軍の突然の38度線からの南進によって始まった朝鮮戦争は、北朝鮮軍の戦力優位と奇襲攻撃と、韓国軍の準備不足が重なり、7月に入り在日米軍や米軍爆撃機が参戦したものの、韓国軍や米軍は朝鮮半島南部に押し込まれ、全軍が日本海に追い落とされる寸前となった

●1950年6月25日早朝、北朝鮮軍の突然の38度線からの南進によって始まった朝鮮戦争は、北朝鮮軍の戦力優位と奇襲攻撃と、韓国軍の準備不足が重なり、7月に入り在日米軍や米軍爆撃機が参戦したものの、韓国軍や米軍は朝鮮半島南部に押し込まれ、全軍が日本海に追い落とされる寸前となった●起死回生を狙って韓国軍と米軍を中心とする国連軍は9月15日、北朝鮮の伸びきった補給路を断つべく、半島中部西海岸の仁川に海兵隊を先頭とする7万人による上陸作戦を敢行し成功する。9月28日はソウルを奪還、10月1日には韓国軍が38度線を突破して北上を開始

●混乱する北朝鮮軍は敗走を続け、勢いに持った韓国&国連軍は北上を続け、中国国境の鴨緑江にまで達する。

●しかし10月20日、今度は情勢に危機感を持った中国が志願兵の名目で軍20万人を投入し、人海戦術で韓国&国連軍に攻勢をかけ、その圧力で再び韓国&国連軍は敗走を重ねる。

●12月5日には中国&北朝鮮軍が平壌を奪還、1951年1月4日にはソウルも奪い返された。しかし旧式装備で人海戦術頼みの中国軍の勢いも長くは続かず、重火器や戦車を補充した国連軍が巻き返し、3月14日にはソウルを再び韓国&国連軍が奪い返した

●その後は38度線を境ににらみ合いが続き、1953年7月27日に板門店で、北朝鮮、中国、国連の3軍の間で休戦協定が結ばれ、現在に至るまで「休戦状態」が続いている

同作戦と「奇跡の船」による脱出の概要

●中国軍が参戦し、韓国&国連軍が大ピンチに陥っていた当時、現在の北朝鮮西部に進出していた米海兵隊の第一海兵師団と米陸軍第7師団の一部が、約12万人の中国軍の包囲網を突破し、約150kmもの険しい地形の悪路を氷点下の気温の中で撤退して北朝鮮東岸の港町「興南:Hungnam」に何とか到達させたのが、1950年の11月27日~12月10日までの「Chosin Reservoir作戦」である

●中国軍が参戦し、韓国&国連軍が大ピンチに陥っていた当時、現在の北朝鮮西部に進出していた米海兵隊の第一海兵師団と米陸軍第7師団の一部が、約12万人の中国軍の包囲網を突破し、約150kmもの険しい地形の悪路を氷点下の気温の中で撤退して北朝鮮東岸の港町「興南:Hungnam」に何とか到達させたのが、1950年の11月27日~12月10日までの「Chosin Reservoir作戦」である●その後、同港町を攻撃する中国軍10万と対峙しつつ、10万人の国連軍と10万人の避難民を、193隻の海軍艦艇や商船で韓国に避難させた中の一隻が、文在寅・韓国大統領の母親も乗った「奇跡の船:SS Meredith Victory」である。

●Victory号の船長は、当時の米海兵隊や陸軍士官から韓国避難民を乗せてくれるように頼まれ、積み荷の兵器や荷物の一部を投棄してスペースを確保し、同避難作戦の中で最大の1隻14000人の避難民を乗船させ、3日間かけて釜山沖の島まで輸送した

●当時の避難民は、国連軍に協力した事で中国&北朝鮮軍から大量撲殺されることから逃げ延びた人々であった。移動は機雷が多数設置された海域を行く危険な航海だったが、航海中に避難民には一人の犠牲者も出ず、逆に5名赤ちゃんが誕生している。

文在寅・韓国大統領は同作戦記念碑の前で

●今90歳になった母の話によれば、脱出航海の途中でクリスマスイブを迎えたが、米軍兵士が避難民全員にクリスマスプレゼントとしてキャンディーを1個づつ配ってくれたそうだ。

●今90歳になった母の話によれば、脱出航海の途中でクリスマスイブを迎えたが、米軍兵士が避難民全員にクリスマスプレゼントとしてキャンディーを1個づつ配ってくれたそうだ。●それはたった1個のキャンディーだったかも知れない。しかし米軍兵士達は、あの厳しく激しい戦いの中で、精一杯の心遣いをしてくれたのだ。私はこれら米軍兵士の皆さんに今後も常に感謝をし続けるだろう

●素晴らしい退役米軍人の皆様、韓国はこのことを忘れません。感謝と尊敬の念を韓国は永遠に忘れません。だからこそ、私は米韓同盟の将来に何の疑問も持っていません。

●(この脱出航海の2年後に文在寅・韓国大統領が誕生している事を受け、)「Chosin Reservoir作戦」を戦った米軍兵士の皆さんの奮闘がなければ、私は生まれることも、ここで話をする事も出来なかったでしょう。皆さんが払った犠牲や献身的な行為を学ぶとき、私は感謝の気持ちをどのように表現して良いのかわかりません。

●母を救ってくれたVictory号に、当時22歳で勤務していたRobert Lunneyさんに今日お礼を言う事が出来ました。その際Lunneyさんは「私が死ぬまでに朝鮮半島の統一を目にしたい」と話されました。

●母を救ってくれたVictory号に、当時22歳で勤務していたRobert Lunneyさんに今日お礼を言う事が出来ました。その際Lunneyさんは「私が死ぬまでに朝鮮半島の統一を目にしたい」と話されました。●そうです。南北統一は私の夢でもあると、私はLunneyさんにお話しさせて頂きました

//////////////////////////////////////////////////////

このイベントの韓国内での報道振りと韓国民の反応が気になります

一方で、文在寅・韓国大統領のお母上は、息子の南北融和路線をどのように見ておられるのでしょうか?

韓国軍や国連軍に協力したとの理由で、多数の一般住民を撲殺し略奪の限りを尽くした中国軍や北朝鮮軍の記憶をお持ちであろう「お母上」なら、文在寅・韓国大統領に意見して下さるのではないでしょうか?

韓国軍や国連軍に協力したとの理由で、多数の一般住民を撲殺し略奪の限りを尽くした中国軍や北朝鮮軍の記憶をお持ちであろう「お母上」なら、文在寅・韓国大統領に意見して下さるのではないでしょうか?そして日本が韓国を統治していた当時の真の状況をご存じの「お母上」であれば、日本と仲良くせよ、ねつ造した韓国礼賛の歴史認識で道を誤るな・・・とアドバイス頂けるのではないでしょうか?

韓国関連の記事

「韓国の混乱を大東亜戦争後の哀史に学ぶ」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-11-25

「ルトワックの日韓関係分析」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-03-17

「韓国はF-35と共に地中貫通弾530発購入」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-08-27-1

日本導入グローバルホークの悲劇 [ふと考えること]

20日付現代ビジネス電子版に、東京新聞の半田滋氏が「アメリカのぼったくり兵器の押し売りに、ノーと言えない防衛省」とのタイトルで寄稿しています。

20日付現代ビジネス電子版に、東京新聞の半田滋氏が「アメリカのぼったくり兵器の押し売りに、ノーと言えない防衛省」とのタイトルで寄稿しています。半田氏に反感を持つ防衛省職員や自衛隊員は多いでしょうし、この寄稿にも恣意的に誇張した推測や憶測や表現が入っているのでしょうが、米国製兵器の売り込みに関しては、以下の様な「やるせない」ストーリーが過去から現在に至るまで存在していることも確かでしょう

特に、トランプ大統領が「America First」で自国産業や雇用を最優先し、東アジアや西太平洋地域の安全保障の優先順位が必ずしも高くない現実からすれば、この傾向が続くと考えるべきでしょう

また、日米関係全体で貿易問題を「ディール」した場合、国民に見えにくく(国民を騙しやすく)国内を押さえやすい(制服組を中心とした防衛省さえ押さえれば事足る)防衛装備品で米国に妥協する恐れ(可能性)は極めて高いと言わざるを得ません

そんな時期の日米関係ですので、紹介するのも気が引ける「やるせない」半田寄稿ですが、目を背けてばかりでは変化も起こせないので「つまみ食い紹介」致します

20日付現代ビジネス電子版半田寄稿の概要

●情報機能強化の切り札?として、防衛省が調達を決めた無人機偵察機「グローバルホーク」。3機購入を決めているが、米政府は調達から廃棄までのライフサイクルコストについて、機種選定の際に示していた金額の2倍近い3000億円以上を吹っ掛けてきた

●情報機能強化の切り札?として、防衛省が調達を決めた無人機偵察機「グローバルホーク」。3機購入を決めているが、米政府は調達から廃棄までのライフサイクルコストについて、機種選定の際に示していた金額の2倍近い3000億円以上を吹っ掛けてきた●「えっ、また言ってきたのか」・・・4月中旬、米国防省を通じ、グローバルホーク製造企業が機体価格を合計100億円値上げすると防衛省に通知してきた。慌てた防衛省は5月半ば、急きょ担当幹部を米国へ派遣、国防省や同社と協議を開始した。

●機体価格は1機158億円で3機計474億円。これを合計600億円程度まで値上げするという。値上げは初めてではない。防衛省は2014年、無人偵察機の機種選定を行ったが、ライフサイクルコストは約1700億円だと説明していた米政府が、機種選定終了後に3269億円に上方修正した。

●「安値で釣り、高値で売る」という催眠商法のような米国流の武器商売だ。防衛省は機体価格だけでなく、地上装置や整備用器材などの導入に初期費用を約1000億円負担する。更に維持管理のための費用が毎年約100億円もかかる。

米国のいいなり:悲しきFMS購入

●この一方的な価格高騰などには、日本が米政府から直接購入するFMS(対外有償軍事援助)という米国独特の売買方式が関係している。購入する側に著しく不利な内容だが、高性能の武器が欲しい国は甘んじてFMSを受け入れ、米国は160カ国以上とFMS契約を結んでおり、日本も例外ではない。

●この一方的な価格高騰などには、日本が米政府から直接購入するFMS(対外有償軍事援助)という米国独特の売買方式が関係している。購入する側に著しく不利な内容だが、高性能の武器が欲しい国は甘んじてFMSを受け入れ、米国は160カ国以上とFMS契約を結んでおり、日本も例外ではない。●FMSは米国の武器輸出管理法に基づき、①契約価格、納期は見積もりであり、米政府はこれらに拘束されない、②代金は前払い、③米政府は自国の国益により一方的に契約解除できる、という不公平な条件を受け入れる国にのみ武器を提供する。

●それでも日本防衛に不可欠なら、我慢も出来るだろう。しかし、日本に提供されるのは期待した最新型ではなく、古い「ブロック30」というタイプ。FMSのため米政府の判断に従うほかない。

●グローバルホークは陸上偵察用に開発され、洋上偵察には不向きで、尖閣諸島を含む東シナ海の上空からの洋上偵察にはミスマッチだ。(まんぐーす注:米海軍はグローバルホークを改良し、低空洋上偵察飛行に適したMQ-4を開発)防衛省幹部は「高価格なのに性能はいまいち、といったところ」と不満を漏らす

誰が希望した装備なのか不明?

●さらに奇妙なのは、グローバルホークは陸海空いずれの自衛隊も導入を求めていない。制服組の陸海空の幕僚監部ではなく、背広組の内部部局にある防衛計画課に割り振られている。背広組が武器導入の受け皿になるのは極めて異例だ。

●さらに奇妙なのは、グローバルホークは陸海空いずれの自衛隊も導入を求めていない。制服組の陸海空の幕僚監部ではなく、背広組の内部部局にある防衛計画課に割り振られている。背広組が武器導入の受け皿になるのは極めて異例だ。●購入後の扱いも、省内で押しつけあった結果、「飛行機だから」との理由で機体は航空自衛隊が管理し、「情報収集だから」との理由で情報本部が収集したデータを扱うことにやっと落ち着いたぐらいだ

●前出の幹部は「今では導入の切っ掛けがだれか不明で、自民党国防族にあたったが、だれも知らない」と困惑しており、近い性能で価格が数分の1のイスラエル製無人機の導入や共同開発も防衛装備庁が検討したが、稲田防衛大臣は記者会見でイスラエルとの共同開発について問われ、「現時点では計画はない」とあっさり答えた

●このまま行けばグローバルホークは2019年度末以降に配備されるが、費用対効果に見合うかどうか、米国によるさらなる日本支配の道具に使われないかなど論点が多いにもかかわらず、国会でまともに議論されたことは一度もない。

//////////////////////////////////////////////////////

半田氏は「36時間と滞空時間こそ優るが、精密な画像は上空から送れず、地上に戻って取り出す必要がある」とも記載していますが、あの田母神俊雄氏などは「一度先に米国へ送信され、その後日本に情報が回ってくる。重要な情報が米国に抜かれる可能性もある」と主張しています

圧倒的な軍事力と軍事技術力を持つ同盟国との関係ですから、多少のことは致し方なく、現下の憲法や防衛法制下で進めにくい運用研究や技術開発がある事も確かでしょうが、「脅威の変化」を踏まえ、防衛省や自衛隊がより先行的に、組織のしがらみを離れ、どんな装備がどれだけ必要かを議論していれば、米国や日本の政治圧力にも少しは抗することが出来るのでは・・・と思う次第です。

圧倒的な軍事力と軍事技術力を持つ同盟国との関係ですから、多少のことは致し方なく、現下の憲法や防衛法制下で進めにくい運用研究や技術開発がある事も確かでしょうが、「脅威の変化」を踏まえ、防衛省や自衛隊がより先行的に、組織のしがらみを離れ、どんな装備がどれだけ必要かを議論していれば、米国や日本の政治圧力にも少しは抗することが出来るのでは・・・と思う次第です。脅威の変化を考える

「東アジア戦略概観 2017で考える」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-05-08

「F-3開発の悲劇と日本への提言」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-03-18

「ゲーツ長官語録100選」→http://crusade.blog.so-net.ne.jp/2013-05-19

「脅威の変化を体に刻む」→http://crusade.blog.so-net.ne.jp/2012-10-08

夢を追いかけるだけでなく・・・ [ふと考えること]

この季節にはこのメッセージを何度でも!

「常にドアを明け、チャンスや機会をつかめ」

「予想していなかった道にも備え、臨んでみるべき」

学校の卒業式も終了し、4月から新たな生活を開始する若い方も多いでしょう。

学校の卒業式も終了し、4月から新たな生活を開始する若い方も多いでしょう。

私自身の過去を振り返ると、希望を抱きつつも、不安な思いに駆られている方も多いのでは・・・と思います。

そんな今日この頃、世間には「夢を持て」、「夢をあきらめるな」、「夢を追い続けよ」などなど、「夢」を持つことや「夢」を追い求めることを訴えるメッセージが溢れています。

最近ひねくれたまんぐーすでも、「夢」追求メッセージを完全否定したりはしませんし、鼻で笑ったりもしませんが、若者達に「夢」追求だけを訴えるだけでは不親切だと思うんです。

社会経験も十分でなく、「夢」が何なのかもよくわからない若者達に、耳障りの良い「夢」追求メッセージだけでは「片手落ち」だと思います

社会経験も十分でなく、「夢」が何なのかもよくわからない若者達に、耳障りの良い「夢」追求メッセージだけでは「片手落ち」だと思います

冒頭に掲げた2つのメッセージは、「夢」追求に加え、必ず若者に伝えるべきと私が考えるメッセージです。そしてその2つは、米国防長官と米軍人トップ(当時)が、それぞれの母校の高校生に送ったメッセージでもあります

米軍人トップが高校生に(当時:2015年3月16日)

●(ニューヨークの母校でデンプシー統合参謀本部議長は)人生とは、常に扉を開いておき、機会やチャンスを活かすことです。将来をわくわくしながら迎える事で、決して投げやりになってはいけません。

●私が君たちと同じ高校生の時に、仮に誰かが「君はいつか米軍トップになるよ」と言ったくれたとしても、私はその可能性を強く否定したでしょう

●正直に言うと、私は陸軍士官学校に入ることを熱望していたわけではありません。しかしその道に進みました

●正直に言うと、私は陸軍士官学校に入ることを熱望していたわけではありません。しかしその道に進みました

●私は将軍になりたいと強く思っていたわけではありません。しかしそうなりました

●そして、私は決して4つ星の統合参謀本部議長になりたいと思っていたわけではありません。しかし今そうなっています

●歴史や時代の流れが、人を見つけ使命を与えるのだと思います(history will find a person)

●もし君たちが、自身の人生設計を自分のものとして、何者にも影響を受けずに実行していけると考えていたなら、それは冗談にもならない間違いです

●歴史や時代の流れが人を見つけ使命を与えるのだから、君たちや君たちの家族や国家の代わりにそれを与えるのだから、君たちは備えていなければなりません

●「Keep the doors open. Don’t do anything stupid to close them」--常に扉を開けておきなさい。それを閉ざすような馬鹿なことをしないように

ゲーツ国防長官(当時)が高校生に(2010年5月23日)

●(カンサス州の母校の卒業式で)私は高校卒業後、自分は優秀だと考え、医者になるために進学しました。しかし、いきなり一学期の微積分で「D」の成績を取り、私は父に「Dは贈り物だと思う」と言い訳し、自分に適性がないことが明らかになったと解釈しました。

●私は大学院生の時、偶然CIAのリクルーターと出会いました。当時歴史の教師を目指していた私にとって、全く考えもしなかった組織です。

●最初、CIAは私をスパイに仕立てようとしました。初期の訓練でCIAの女性職員をグループで尾行しましたが、「怪しい男達が女性を追い回している」と一般市民から警察に通報され、仲間の2人が警察に捕まってしまいました。偶然私が逮捕を免れたのは、早々に女性を見失ってほとんど尾行できなかったからです。

●最初、CIAは私をスパイに仕立てようとしました。初期の訓練でCIAの女性職員をグループで尾行しましたが、「怪しい男達が女性を追い回している」と一般市民から警察に通報され、仲間の2人が警察に捕まってしまいました。偶然私が逮捕を免れたのは、早々に女性を見失ってほとんど尾行できなかったからです。

●CIAは私が現場担当に向いていないと判断したのか、入手情報を検討解釈する分析官になりました。そしてこれが私に、米国史上の驚くべき出来事を目撃する機会を与えることになったのです。

●皆さんも何度か誤った方向に踏み出すこともあるでしょうし、得意分野を見つけるまでに困惑するような事もあるでしょう。しかし、継続して努力することです

●大学に進学するにしても、他の道に進むにしても、最初につまずいていらいらしたり落胆するのではなく、努力を続け、学び方を学び、誘惑を遠ざけ、努力や挑戦を続けることです。そして、どのような道に向かおうとも、あなた方が必ずしも想像しなかったような道を歩むことにも備えておくべきです

///////////////////////////////////////////////

夢追求メッセージを「4割」、変化や未知のチャンスへの心構え、そしてその日に備える過程での努力継続を「6割」、ぐらいの比率が若者には適当なのかも・・・と個人的には思います

スポーツのメダリストやプロ選手を目指すなら「夢」追求でしょうが、世の中の大部分の人たちは、年齢や経験を積む中で、いろんな経験をする中で、自分の「道」を見定めていくのだと思います。

スポーツのメダリストやプロ選手を目指すなら「夢」追求でしょうが、世の中の大部分の人たちは、年齢や経験を積む中で、いろんな経験をする中で、自分の「道」を見定めていくのだと思います。

それぞれの「道」が、夢の実現であることもあれば、ふとしたきっかけで出会った「道」であることもあるでしょう。最後まで自分の「道」に納得いかない人も居るでしょうが、出会った「道」、与えられた「道」で花を咲かせる努力は、何時の時代にも尊く大切なものだとアドバイスしてはどうかと思います

「history will find a person」、「努力を続け、学び方を学び、誘惑を遠ざけ・・・」・・最近の日本で余り聞かない表現です。「いかなる形にせよ、社会に奉仕する事の大切さを忘れてはいけない」ともゲーツ氏は若者によく語っていました

若者に語るシリーズ

「リーダーたる者は:最後の卒業式」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-05-28

「空軍士官候補生へ最終講義」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-03-07

「前:陸軍士官候補生へ最終講義」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-03-07-1

「後:陸軍士官候補生へ最終講義」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-03-07-2

「州立大学の卒業式で」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-05-09

「軍と社会の遊離を憂う」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2010-10-10

「大学で「公への奉仕を」」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2009-12-22

「ボーイスカウトの精神を」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2010-07-29

安全保障感覚の「体幹」を鍛えるために!

「ゲーツ元長官語録100選」→http://crusade.blog.so-net.ne.jp/2013-05-19

「常にドアを明け、チャンスや機会をつかめ」

「予想していなかった道にも備え、臨んでみるべき」

学校の卒業式も終了し、4月から新たな生活を開始する若い方も多いでしょう。

学校の卒業式も終了し、4月から新たな生活を開始する若い方も多いでしょう。私自身の過去を振り返ると、希望を抱きつつも、不安な思いに駆られている方も多いのでは・・・と思います。

そんな今日この頃、世間には「夢を持て」、「夢をあきらめるな」、「夢を追い続けよ」などなど、「夢」を持つことや「夢」を追い求めることを訴えるメッセージが溢れています。

最近ひねくれたまんぐーすでも、「夢」追求メッセージを完全否定したりはしませんし、鼻で笑ったりもしませんが、若者達に「夢」追求だけを訴えるだけでは不親切だと思うんです。

社会経験も十分でなく、「夢」が何なのかもよくわからない若者達に、耳障りの良い「夢」追求メッセージだけでは「片手落ち」だと思います

社会経験も十分でなく、「夢」が何なのかもよくわからない若者達に、耳障りの良い「夢」追求メッセージだけでは「片手落ち」だと思います冒頭に掲げた2つのメッセージは、「夢」追求に加え、必ず若者に伝えるべきと私が考えるメッセージです。そしてその2つは、米国防長官と米軍人トップ(当時)が、それぞれの母校の高校生に送ったメッセージでもあります

米軍人トップが高校生に(当時:2015年3月16日)

●(ニューヨークの母校でデンプシー統合参謀本部議長は)人生とは、常に扉を開いておき、機会やチャンスを活かすことです。将来をわくわくしながら迎える事で、決して投げやりになってはいけません。

●私が君たちと同じ高校生の時に、仮に誰かが「君はいつか米軍トップになるよ」と言ったくれたとしても、私はその可能性を強く否定したでしょう

●正直に言うと、私は陸軍士官学校に入ることを熱望していたわけではありません。しかしその道に進みました

●正直に言うと、私は陸軍士官学校に入ることを熱望していたわけではありません。しかしその道に進みました●私は将軍になりたいと強く思っていたわけではありません。しかしそうなりました

●そして、私は決して4つ星の統合参謀本部議長になりたいと思っていたわけではありません。しかし今そうなっています

●歴史や時代の流れが、人を見つけ使命を与えるのだと思います(history will find a person)

●もし君たちが、自身の人生設計を自分のものとして、何者にも影響を受けずに実行していけると考えていたなら、それは冗談にもならない間違いです

●歴史や時代の流れが人を見つけ使命を与えるのだから、君たちや君たちの家族や国家の代わりにそれを与えるのだから、君たちは備えていなければなりません

●「Keep the doors open. Don’t do anything stupid to close them」--常に扉を開けておきなさい。それを閉ざすような馬鹿なことをしないように

ゲーツ国防長官(当時)が高校生に(2010年5月23日)

●(カンサス州の母校の卒業式で)私は高校卒業後、自分は優秀だと考え、医者になるために進学しました。しかし、いきなり一学期の微積分で「D」の成績を取り、私は父に「Dは贈り物だと思う」と言い訳し、自分に適性がないことが明らかになったと解釈しました。

●私は大学院生の時、偶然CIAのリクルーターと出会いました。当時歴史の教師を目指していた私にとって、全く考えもしなかった組織です。

●最初、CIAは私をスパイに仕立てようとしました。初期の訓練でCIAの女性職員をグループで尾行しましたが、「怪しい男達が女性を追い回している」と一般市民から警察に通報され、仲間の2人が警察に捕まってしまいました。偶然私が逮捕を免れたのは、早々に女性を見失ってほとんど尾行できなかったからです。

●最初、CIAは私をスパイに仕立てようとしました。初期の訓練でCIAの女性職員をグループで尾行しましたが、「怪しい男達が女性を追い回している」と一般市民から警察に通報され、仲間の2人が警察に捕まってしまいました。偶然私が逮捕を免れたのは、早々に女性を見失ってほとんど尾行できなかったからです。●CIAは私が現場担当に向いていないと判断したのか、入手情報を検討解釈する分析官になりました。そしてこれが私に、米国史上の驚くべき出来事を目撃する機会を与えることになったのです。

●皆さんも何度か誤った方向に踏み出すこともあるでしょうし、得意分野を見つけるまでに困惑するような事もあるでしょう。しかし、継続して努力することです

●大学に進学するにしても、他の道に進むにしても、最初につまずいていらいらしたり落胆するのではなく、努力を続け、学び方を学び、誘惑を遠ざけ、努力や挑戦を続けることです。そして、どのような道に向かおうとも、あなた方が必ずしも想像しなかったような道を歩むことにも備えておくべきです

///////////////////////////////////////////////

夢追求メッセージを「4割」、変化や未知のチャンスへの心構え、そしてその日に備える過程での努力継続を「6割」、ぐらいの比率が若者には適当なのかも・・・と個人的には思います

スポーツのメダリストやプロ選手を目指すなら「夢」追求でしょうが、世の中の大部分の人たちは、年齢や経験を積む中で、いろんな経験をする中で、自分の「道」を見定めていくのだと思います。

スポーツのメダリストやプロ選手を目指すなら「夢」追求でしょうが、世の中の大部分の人たちは、年齢や経験を積む中で、いろんな経験をする中で、自分の「道」を見定めていくのだと思います。それぞれの「道」が、夢の実現であることもあれば、ふとしたきっかけで出会った「道」であることもあるでしょう。最後まで自分の「道」に納得いかない人も居るでしょうが、出会った「道」、与えられた「道」で花を咲かせる努力は、何時の時代にも尊く大切なものだとアドバイスしてはどうかと思います

「history will find a person」、「努力を続け、学び方を学び、誘惑を遠ざけ・・・」・・最近の日本で余り聞かない表現です。「いかなる形にせよ、社会に奉仕する事の大切さを忘れてはいけない」ともゲーツ氏は若者によく語っていました

若者に語るシリーズ

「リーダーたる者は:最後の卒業式」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-05-28

「空軍士官候補生へ最終講義」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-03-07

「前:陸軍士官候補生へ最終講義」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-03-07-1

「後:陸軍士官候補生へ最終講義」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-03-07-2

「州立大学の卒業式で」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-05-09

「軍と社会の遊離を憂う」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2010-10-10

「大学で「公への奉仕を」」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2009-12-22

「ボーイスカウトの精神を」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2010-07-29

安全保障感覚の「体幹」を鍛えるために!

「ゲーツ元長官語録100選」→http://crusade.blog.so-net.ne.jp/2013-05-19

なぜイスラエルArrowがシリアSAMを迎撃したのか [ふと考えること]

なぜ、弾道ミサイル対処用のイスラエル軍Arrowシステムが、シリア軍の地対空ミサイル(SA-5)を迎撃することになったのか?

弾道ミサイル防衛の難しさを考える事例に!

19日付記事「情勢緊迫:シリア軍がイスラエル軍機をミサイル迎撃」でご紹介したように、17日早朝、イスラエル軍機がシリア領内に攻撃を加えた後にイスラエルに帰投する際、シリア軍が地対空ミサイルで要撃する事案が発生しました

19日付記事「情勢緊迫:シリア軍がイスラエル軍機をミサイル迎撃」でご紹介したように、17日早朝、イスラエル軍機がシリア領内に攻撃を加えた後にイスラエルに帰投する際、シリア軍が地対空ミサイルで要撃する事案が発生しました

両国から様々な主張が為されており、真偽のほどは不明ですが、イスラエル軍機はヒズボラに物資を輸送する車列を攻撃し、シリア軍は地対空ミサイルSA-5で迎撃、シリアは1機撃墜主張もイスラエルは被害無しと発表しています。

更にイスラエル軍機の要撃に失敗したSA-5を、イスラエルはBMDシステムArrowで要撃し、1発を仕留めたとイスラエル軍は発表しています。またこれに併せ、イスラエル国内ではエルサレム周辺で空襲警報サイレンが鳴らされ、ヨルダン北部のイスラエル国境付近で落下したArrowの部品が回収されています

おまけとして、本事案の発表に伴い、イスラエルはこれまで「肯定も否定もしていなかった」シリア領内への空爆作戦実施に初めて言及することとなりました。最近数ヶ月の間にも、数回の攻撃が為されていたようですが、この「公表」面でも波及的影響がありそうです

おまけとして、本事案の発表に伴い、イスラエルはこれまで「肯定も否定もしていなかった」シリア領内への空爆作戦実施に初めて言及することとなりました。最近数ヶ月の間にも、数回の攻撃が為されていたようですが、この「公表」面でも波及的影響がありそうです

なおSA-5は、1960年代後半から初期型が配備されており、A型からD型まであるが、シリア配備がどの型であるかは不明。最大射程は200~400kmと言われており、この射程距離の長さから現在も多く使用されている模様

以下では、湾岸戦争後初めてではないかと思われるBMDシステムの実戦使用に関し、冒頭の疑問へのイスラエル側の見解を紹介し、あらためて弾道ミサイル防衛の難しさを考えます。

20日付Defense-News記事によれば

●20日、イスラエル空軍高官がArrowミサイルによるシリア軍SA-5迎撃について記者団に語った。そして同高官は、17日のArrow発射が、イスラエルと米国共同開発の同システムにとって、初実戦発射だったと認めた

●20日、イスラエル空軍高官がArrowミサイルによるシリア軍SA-5迎撃について記者団に語った。そして同高官は、17日のArrow発射が、イスラエルと米国共同開発の同システムにとって、初実戦発射だったと認めた

●別のイスラエル軍幹部は、イスラエル空軍F-15が攻撃終了後に帰還する際、シリア軍は南西の方向に向けてSA-5を発射し、それがイスラエル領内に落下する恐れがあったと説明している

●最初の軍高官は、シリア軍がイスラエル軍機に発射したSA-5が、「弾道飛翔コース、高度、飛翔距離から判断して、Arrow2システムが対象脅威と想定して設計されたスカッドミサイルの様な飛翔だった」と語った

●そして「実際にはスカッドではなかったが、弾道ミサイルの様な飛翔をしたならば、それが最終的に何であろうと、我々には関係がない。数百キログラムの弾頭を搭載したミサイルのような飛翔を探知したなら、国民や都市への脅威として見逃せない」と説明した

●元イスラエル首相で国防相でもあったバラック氏は、イスラエルによるシリア領内への攻撃の「あいまい政策」を維持するためにも、Arrowを発射すべきではなかったと(メディアで)非難しているが、同空軍高官は、迫り来る弾道ミサイルらしき脅威に対し、イスラエル防空部隊が対処をためらうことはなく、17日はその典型的なケースだと反論している

●通常SA-5は目標に命中しなければ、推進ロケット燃焼終了の数秒後、自爆する設計になっているが、何らかの理由で自爆せず、スカッドのような飛翔をしたのではないかと、元イスラエルBMD局長のUzi Rubin氏は見ており、または古いタイプのSA-5で、自爆機構を搭載していなかった可能性もあると語っている

●通常SA-5は目標に命中しなければ、推進ロケット燃焼終了の数秒後、自爆する設計になっているが、何らかの理由で自爆せず、スカッドのような飛翔をしたのではないかと、元イスラエルBMD局長のUzi Rubin氏は見ており、または古いタイプのSA-5で、自爆機構を搭載していなかった可能性もあると語っている

////////////////////////////////////////////////

その他、Arrowシステムにはスカッド等弾道ミサイルのデータが蓄積されており、そのシステムが脅威を判断したのであれば、要撃ミサイルを発射するのが自然だ等の説明がイスラエル軍からなされています。

おそらくイスラエル軍内部には、表に出ない事象や経緯、反省事項がいくつもあるのでしょうが、我々が学ぶとすれば、弾道ミサイル対処とはこれほど困難で混乱に満ちた作戦だということでしょう。

いま北朝鮮の核やミサイル対処を巡り、いろんな議論があるようですが、テレビ局の方によると、この話題になると視聴率が急降下するようです。

いま北朝鮮の核やミサイル対処を巡り、いろんな議論があるようですが、テレビ局の方によると、この話題になると視聴率が急降下するようです。

金正男の暗殺事件やその手口の話題は「数字」につながっても、核やミサイルは茶の間で受けないようです。こういうのをオストリッチ症候群(ダチョウが穴に顔を突っ込んで現実から目を背けることへの例え)と言うのでしょうか・・・

「情勢緊迫:シリア軍がイスラエル軍機をミサイル迎撃」

→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-03-18

弾道ミサイル防衛の難しさを考える事例に!

19日付記事「情勢緊迫:シリア軍がイスラエル軍機をミサイル迎撃」でご紹介したように、17日早朝、イスラエル軍機がシリア領内に攻撃を加えた後にイスラエルに帰投する際、シリア軍が地対空ミサイルで要撃する事案が発生しました

19日付記事「情勢緊迫:シリア軍がイスラエル軍機をミサイル迎撃」でご紹介したように、17日早朝、イスラエル軍機がシリア領内に攻撃を加えた後にイスラエルに帰投する際、シリア軍が地対空ミサイルで要撃する事案が発生しました両国から様々な主張が為されており、真偽のほどは不明ですが、イスラエル軍機はヒズボラに物資を輸送する車列を攻撃し、シリア軍は地対空ミサイルSA-5で迎撃、シリアは1機撃墜主張もイスラエルは被害無しと発表しています。

更にイスラエル軍機の要撃に失敗したSA-5を、イスラエルはBMDシステムArrowで要撃し、1発を仕留めたとイスラエル軍は発表しています。またこれに併せ、イスラエル国内ではエルサレム周辺で空襲警報サイレンが鳴らされ、ヨルダン北部のイスラエル国境付近で落下したArrowの部品が回収されています

おまけとして、本事案の発表に伴い、イスラエルはこれまで「肯定も否定もしていなかった」シリア領内への空爆作戦実施に初めて言及することとなりました。最近数ヶ月の間にも、数回の攻撃が為されていたようですが、この「公表」面でも波及的影響がありそうです

おまけとして、本事案の発表に伴い、イスラエルはこれまで「肯定も否定もしていなかった」シリア領内への空爆作戦実施に初めて言及することとなりました。最近数ヶ月の間にも、数回の攻撃が為されていたようですが、この「公表」面でも波及的影響がありそうですなおSA-5は、1960年代後半から初期型が配備されており、A型からD型まであるが、シリア配備がどの型であるかは不明。最大射程は200~400kmと言われており、この射程距離の長さから現在も多く使用されている模様

以下では、湾岸戦争後初めてではないかと思われるBMDシステムの実戦使用に関し、冒頭の疑問へのイスラエル側の見解を紹介し、あらためて弾道ミサイル防衛の難しさを考えます。

20日付Defense-News記事によれば

●20日、イスラエル空軍高官がArrowミサイルによるシリア軍SA-5迎撃について記者団に語った。そして同高官は、17日のArrow発射が、イスラエルと米国共同開発の同システムにとって、初実戦発射だったと認めた

●20日、イスラエル空軍高官がArrowミサイルによるシリア軍SA-5迎撃について記者団に語った。そして同高官は、17日のArrow発射が、イスラエルと米国共同開発の同システムにとって、初実戦発射だったと認めた●別のイスラエル軍幹部は、イスラエル空軍F-15が攻撃終了後に帰還する際、シリア軍は南西の方向に向けてSA-5を発射し、それがイスラエル領内に落下する恐れがあったと説明している

●最初の軍高官は、シリア軍がイスラエル軍機に発射したSA-5が、「弾道飛翔コース、高度、飛翔距離から判断して、Arrow2システムが対象脅威と想定して設計されたスカッドミサイルの様な飛翔だった」と語った

●そして「実際にはスカッドではなかったが、弾道ミサイルの様な飛翔をしたならば、それが最終的に何であろうと、我々には関係がない。数百キログラムの弾頭を搭載したミサイルのような飛翔を探知したなら、国民や都市への脅威として見逃せない」と説明した

●元イスラエル首相で国防相でもあったバラック氏は、イスラエルによるシリア領内への攻撃の「あいまい政策」を維持するためにも、Arrowを発射すべきではなかったと(メディアで)非難しているが、同空軍高官は、迫り来る弾道ミサイルらしき脅威に対し、イスラエル防空部隊が対処をためらうことはなく、17日はその典型的なケースだと反論している

●通常SA-5は目標に命中しなければ、推進ロケット燃焼終了の数秒後、自爆する設計になっているが、何らかの理由で自爆せず、スカッドのような飛翔をしたのではないかと、元イスラエルBMD局長のUzi Rubin氏は見ており、または古いタイプのSA-5で、自爆機構を搭載していなかった可能性もあると語っている

●通常SA-5は目標に命中しなければ、推進ロケット燃焼終了の数秒後、自爆する設計になっているが、何らかの理由で自爆せず、スカッドのような飛翔をしたのではないかと、元イスラエルBMD局長のUzi Rubin氏は見ており、または古いタイプのSA-5で、自爆機構を搭載していなかった可能性もあると語っている////////////////////////////////////////////////

その他、Arrowシステムにはスカッド等弾道ミサイルのデータが蓄積されており、そのシステムが脅威を判断したのであれば、要撃ミサイルを発射するのが自然だ等の説明がイスラエル軍からなされています。

おそらくイスラエル軍内部には、表に出ない事象や経緯、反省事項がいくつもあるのでしょうが、我々が学ぶとすれば、弾道ミサイル対処とはこれほど困難で混乱に満ちた作戦だということでしょう。

いま北朝鮮の核やミサイル対処を巡り、いろんな議論があるようですが、テレビ局の方によると、この話題になると視聴率が急降下するようです。

いま北朝鮮の核やミサイル対処を巡り、いろんな議論があるようですが、テレビ局の方によると、この話題になると視聴率が急降下するようです。金正男の暗殺事件やその手口の話題は「数字」につながっても、核やミサイルは茶の間で受けないようです。こういうのをオストリッチ症候群(ダチョウが穴に顔を突っ込んで現実から目を背けることへの例え)と言うのでしょうか・・・

「情勢緊迫:シリア軍がイスラエル軍機をミサイル迎撃」

→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-03-18

スウェーデンが対露で徴兵制復活を決定 [ふと考えること]

10万人の対象者から、僅か4千人ですが・・・

2日、スウェーデンのフルトクビスト国防相(Peter Hultqvist)は、2010年7月に一度は廃止していた徴兵制を、今度は女性にも対象を拡大して2018年1月から復活させる方針を明らかにしました。

2日、スウェーデンのフルトクビスト国防相(Peter Hultqvist)は、2010年7月に一度は廃止していた徴兵制を、今度は女性にも対象を拡大して2018年1月から復活させる方針を明らかにしました。

同国防相は各種報道機関とのインタビューで、ロシアへの警戒感を背景として言及し、「彼らは我々のすぐ近くで、より多くの演習を行っている」「ロシアがクリミアを併合した現状がある」と危機感を露わにしています

注目すべきは、現在政権を担って徴兵制復活を推進しているのは少数左派政党の連立政権(Social Democrat-Green coalition)であり、当然ながら議会の右派政党からも支持を受けている点です。

この背景には国民の極めて常識的な国防への危機感と理解があり、200年以上国土が戦争に巻き込まれていない(19世紀のナポレオン戦争が最後)ながら、昨年1月に報道機関が実施した世論調査によると、国民の7割以上が徴兵制復活に賛成で、反対はわずかに16%との結果がそれを物語っています

ただ、国土が日本の面積の1.2倍あり、人口約1000万人のスウェーデンですが、これまであまりにも国防に無頓着だったとも言え、軍は僅か約1.2万人の軽武装国家(陸軍5.5千人、海軍3.0千人、空軍3.3千人)です。

ただ、国土が日本の面積の1.2倍あり、人口約1000万人のスウェーデンですが、これまであまりにも国防に無頓着だったとも言え、軍は僅か約1.2万人の軽武装国家(陸軍5.5千人、海軍3.0千人、空軍3.3千人)です。

一方で、ODA実績は62億ドル(世界第6位)で、ODAの対GNI比は1.1%(世界第1位)と特徴的で、国際平和協力活動(PKO等)に積極的に参加し、軍縮・不拡散、人権、環境問題等にも貢献と、日本の野党がお好きそうなタイプのお気楽海外貢献国でした

しかし最近のロシアの活発化を受け、NATOには非加盟であるものの、2014年9月にはNATOとの「ホスト国支援」に関するMoUに署名するなど、情勢の変化に対応したような動きも見せていたところでした。

各種報道から徴兵制復活の概要

●同国の徴兵制は1901年から100年以上続いたが、7年前に廃止され、志願制に移行した。しかし、好景気を背景に賃金の低い兵士に志願する若者が減り、年4000人が必要なのに約2500人程度しか集められていなかった

●同国の徴兵制は1901年から100年以上続いたが、7年前に廃止され、志願制に移行した。しかし、好景気を背景に賃金の低い兵士に志願する若者が減り、年4000人が必要なのに約2500人程度しか集められていなかった

●国防省報道官によれば、今年7月から来年1月開始の徴兵の手続きが開始され、従来から18歳以上の国民に提出が義務づけられてきたウェブ調査票の回答に基づき、1999年以降に生まれた18歳の男女の国民約10万人からまず1.3万人を選び、適性検査を経て当面は年4000人に9~11カ月間の兵役を課す。

●国防相は「gender equal profileが重要」「important to emphasise that military service is for girls and guys」だと強調し、史上初めて女性の徴兵も行うとも発表した。

●なお志願制度時代と異なり、徴兵を拒むと罰則がある。また志願制も並行して維持され、毎年採用する4000名の中には18歳以上の志願兵も含まれる(志願兵を優先するのかは不明)

●国防軍事組織のモデル再構築は、中心となる国防能力の強化につながるだけでなく、災害対処や救難救助や環境浄化に関する文民機関を支援する能力提供にもつながるとも説明している

2010年徴兵制廃止後のゴタゴタ

●2010年にスウェーデンは、徴兵制から志願制訓練に変更した。これは、志願制にすることで、よりプロフェッショナルな軍に移行すること狙ったのだ

●2010年にスウェーデンは、徴兵制から志願制訓練に変更した。これは、志願制にすることで、よりプロフェッショナルな軍に移行すること狙ったのだ

●そしてスウェーデン軍は2016年末までに組織改編を行う計画を進め、2016年年初には人の充足を完了している予定であった。しかし現実には1000~1200名の正規兵が不足していた

●また「part-time positions」の不足はさらに深刻で、6千~7千人が不足している状況だった。更に予備役も約1000人不足

●そこでスウェーデン軍は、人員不足が発生している各部隊の状況を改善するため、従来の徴兵制と予備役制度の復活を求めている

///////////////////////////////////////////////////////

余計な手間ばかりかかって社会的コストの大きい徴兵制は、先進国では避けるべきで、日本でも自衛官の処遇改善や社会的な地位向上で、志願制軍事組織を維持すべきと思います。

余計な手間ばかりかかって社会的コストの大きい徴兵制は、先進国では避けるべきで、日本でも自衛官の処遇改善や社会的な地位向上で、志願制軍事組織を維持すべきと思います。

一方で、ロシアに直面したスウェーデンのこの動き、特に「男女平等に徴兵」あたりの考え方について、日本の民進党や社民党や共産党の皆様に伺ってみたいものです。

森友学園とかどうでも良いので、世界の安全保守環境について、国会でしっかり議論して頂きたいものです

世界の徴兵制:背景は様々

●ロシアの脅威に対抗するため

「ルーマニア・チェコ・リトアニアが復活へ」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-07-04

「スウェーデンも復活検討」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-01-15

●脅威対処と国民意識の醸成でイスラエル

「写真で確認:イスラエル女性兵士」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2012-12-27

●究極の男女平等のためのノルウェー

「ノルウェーは女性徴兵へ」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2013-06-16

●国民意識と社会福祉への人員確保のオーストリア

「オーストリア徴兵制維持へ」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2013-01-22

●若者の社会教育?とイラン対処?

「UAEが徴兵制導入」→ http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-01-21-1

2日、スウェーデンのフルトクビスト国防相(Peter Hultqvist)は、2010年7月に一度は廃止していた徴兵制を、今度は女性にも対象を拡大して2018年1月から復活させる方針を明らかにしました。

2日、スウェーデンのフルトクビスト国防相(Peter Hultqvist)は、2010年7月に一度は廃止していた徴兵制を、今度は女性にも対象を拡大して2018年1月から復活させる方針を明らかにしました。同国防相は各種報道機関とのインタビューで、ロシアへの警戒感を背景として言及し、「彼らは我々のすぐ近くで、より多くの演習を行っている」「ロシアがクリミアを併合した現状がある」と危機感を露わにしています

注目すべきは、現在政権を担って徴兵制復活を推進しているのは少数左派政党の連立政権(Social Democrat-Green coalition)であり、当然ながら議会の右派政党からも支持を受けている点です。

この背景には国民の極めて常識的な国防への危機感と理解があり、200年以上国土が戦争に巻き込まれていない(19世紀のナポレオン戦争が最後)ながら、昨年1月に報道機関が実施した世論調査によると、国民の7割以上が徴兵制復活に賛成で、反対はわずかに16%との結果がそれを物語っています

ただ、国土が日本の面積の1.2倍あり、人口約1000万人のスウェーデンですが、これまであまりにも国防に無頓着だったとも言え、軍は僅か約1.2万人の軽武装国家(陸軍5.5千人、海軍3.0千人、空軍3.3千人)です。

ただ、国土が日本の面積の1.2倍あり、人口約1000万人のスウェーデンですが、これまであまりにも国防に無頓着だったとも言え、軍は僅か約1.2万人の軽武装国家(陸軍5.5千人、海軍3.0千人、空軍3.3千人)です。一方で、ODA実績は62億ドル(世界第6位)で、ODAの対GNI比は1.1%(世界第1位)と特徴的で、国際平和協力活動(PKO等)に積極的に参加し、軍縮・不拡散、人権、環境問題等にも貢献と、日本の野党がお好きそうなタイプのお気楽海外貢献国でした

しかし最近のロシアの活発化を受け、NATOには非加盟であるものの、2014年9月にはNATOとの「ホスト国支援」に関するMoUに署名するなど、情勢の変化に対応したような動きも見せていたところでした。

各種報道から徴兵制復活の概要

●同国の徴兵制は1901年から100年以上続いたが、7年前に廃止され、志願制に移行した。しかし、好景気を背景に賃金の低い兵士に志願する若者が減り、年4000人が必要なのに約2500人程度しか集められていなかった

●同国の徴兵制は1901年から100年以上続いたが、7年前に廃止され、志願制に移行した。しかし、好景気を背景に賃金の低い兵士に志願する若者が減り、年4000人が必要なのに約2500人程度しか集められていなかった●国防省報道官によれば、今年7月から来年1月開始の徴兵の手続きが開始され、従来から18歳以上の国民に提出が義務づけられてきたウェブ調査票の回答に基づき、1999年以降に生まれた18歳の男女の国民約10万人からまず1.3万人を選び、適性検査を経て当面は年4000人に9~11カ月間の兵役を課す。

●国防相は「gender equal profileが重要」「important to emphasise that military service is for girls and guys」だと強調し、史上初めて女性の徴兵も行うとも発表した。

●なお志願制度時代と異なり、徴兵を拒むと罰則がある。また志願制も並行して維持され、毎年採用する4000名の中には18歳以上の志願兵も含まれる(志願兵を優先するのかは不明)

●国防軍事組織のモデル再構築は、中心となる国防能力の強化につながるだけでなく、災害対処や救難救助や環境浄化に関する文民機関を支援する能力提供にもつながるとも説明している

2010年徴兵制廃止後のゴタゴタ

●2010年にスウェーデンは、徴兵制から志願制訓練に変更した。これは、志願制にすることで、よりプロフェッショナルな軍に移行すること狙ったのだ

●2010年にスウェーデンは、徴兵制から志願制訓練に変更した。これは、志願制にすることで、よりプロフェッショナルな軍に移行すること狙ったのだ●そしてスウェーデン軍は2016年末までに組織改編を行う計画を進め、2016年年初には人の充足を完了している予定であった。しかし現実には1000~1200名の正規兵が不足していた

●また「part-time positions」の不足はさらに深刻で、6千~7千人が不足している状況だった。更に予備役も約1000人不足

●そこでスウェーデン軍は、人員不足が発生している各部隊の状況を改善するため、従来の徴兵制と予備役制度の復活を求めている

///////////////////////////////////////////////////////

余計な手間ばかりかかって社会的コストの大きい徴兵制は、先進国では避けるべきで、日本でも自衛官の処遇改善や社会的な地位向上で、志願制軍事組織を維持すべきと思います。

余計な手間ばかりかかって社会的コストの大きい徴兵制は、先進国では避けるべきで、日本でも自衛官の処遇改善や社会的な地位向上で、志願制軍事組織を維持すべきと思います。一方で、ロシアに直面したスウェーデンのこの動き、特に「男女平等に徴兵」あたりの考え方について、日本の民進党や社民党や共産党の皆様に伺ってみたいものです。

森友学園とかどうでも良いので、世界の安全保守環境について、国会でしっかり議論して頂きたいものです

世界の徴兵制:背景は様々

●ロシアの脅威に対抗するため

「ルーマニア・チェコ・リトアニアが復活へ」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-07-04

「スウェーデンも復活検討」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-01-15

●脅威対処と国民意識の醸成でイスラエル

「写真で確認:イスラエル女性兵士」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2012-12-27

●究極の男女平等のためのノルウェー

「ノルウェーは女性徴兵へ」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2013-06-16

●国民意識と社会福祉への人員確保のオーストリア

「オーストリア徴兵制維持へ」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2013-01-22

●若者の社会教育?とイラン対処?

「UAEが徴兵制導入」→ http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-01-21-1

CIAも心臓マヒを起こす暗殺ピストルを [ふと考えること]

北朝鮮の金正男がマレーシアで暗殺されたらしい事件が注目を集め、未だに日本のトップニュース扱いですが、映画やミステリー小説を地で行くような暗殺兵器はどこの国でも考えるようで、米国のCIAも保有している(いた)模様です

北朝鮮の金正男がマレーシアで暗殺されたらしい事件が注目を集め、未だに日本のトップニュース扱いですが、映画やミステリー小説を地で行くような暗殺兵器はどこの国でも考えるようで、米国のCIAも保有している(いた)模様です以下の映像は、1975年に上院で開催された「情報活動における政府作戦検証委員会」(通称:Church委員会)の様子を収めた約1分間の記録ですが、ほとんど証拠を残さず、相手にも気づかれないほどの衝撃で薬品を体内に打ち込み、心臓マヒを引き起こして暗殺するピストル検証の様子です

1975年のChurch委員会映像(約1分間)

内容の概要は

●CIAが保有する暗殺兵器、小さなダートを発射して相手の体内に薬物を注入し、心臓マヒを起こす秘密兵器を検証する議会公聴会の様子

●映像に登場するピストルから発射された薬物入りダートは、暗殺対象者の被服を突き抜け、皮膚上に小さな赤いドットを残すだけの痕跡しか残さない

●打たれた人間は蚊に刺された程度しか感じず、命中後、ダートは完全に体内で分解する。体内に入った薬物は血流に入り込み、心臓マヒを引き起こす

●心臓マヒを引き起こした後、薬物は体内ですぐ分解されるため、検死でも心臓マヒが自然発生的なもので無かったと診断されるとは考えにくい

●心臓マヒを引き起こした後、薬物は体内ですぐ分解されるため、検死でも心臓マヒが自然発生的なもので無かったと診断されるとは考えにくい●映画007でジェームズ・ボンドが使用したような兵器だが、全ては1975年の議会証言で明らかにされた事実である

●ただし、この兵器もChurch委員会(情報活動における政府作戦検証委員会)で明らかにされた兵器の一つに過ぎない

///////////////////////////////////////////////////

これまでの「金正男」事件の捜査からすると、北朝鮮にはこのような高等兵器が無かったようですが、米国CIAが1975年当時から保有していたとして、どんな場面で使用したのでしょう???

ソ連(ロシア)も、負けず劣らず、えぐい兵器を開発してたでしょうから・・・。

でもこの兵器、本当に説明のような性能なら、現代版「必殺仕置人」になってみたいと思う人、「必殺仕置人」に依頼したいと思う人は沢山いるでしょうね・・・おおこわ・・・

映像で学ぶシリーズ

「核兵器」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-02-05

「米海軍」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-11-27

「米海軍潜水艦」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-11-26

「火炎放射器」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-04-11-2

「負傷者救出ヘリ」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-03-07

「B-2爆撃機」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-03-01

「AK-47ライフル」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-02-28

「原子力潜水艦」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-02-07-1

映像で見るシリーズ

「12㎏の兵器搭載地上ロボット」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-05-09

「防空&ミサイル防衛の融合IAMD」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-05-27-2

「威力強烈:AC-130」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-02-06

「CASの歴史を学ぶ」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-09-19

「イメージ中国軍の島嶼侵攻」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-09-06

「泣ける:帰還兵士と犬との再会」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-09-05

「レーザー兵器試験@ペルシャ湾」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-12-13

2016年の米軍を写真8枚で [ふと考えること]

明けましておめでとうございます!

あと200日、3000記事までは頑張ります・・・

米国防省webサイトが、「2016 years in Photo」とのwebページを開設し、約250枚の写真で1年間の活動を振り返っています。

写真は6つのカテゴリー(作戦活動、人道支援、訓練、リーダー達、軍人アスリート(傷痍軍人の活動)、軍隊生活)に分類されており、各カテゴリーで約40枚の写真が紹介されています。

写真は6つのカテゴリー(作戦活動、人道支援、訓練、リーダー達、軍人アスリート(傷痍軍人の活動)、軍隊生活)に分類されており、各カテゴリーで約40枚の写真が紹介されています。

「百聞は一見に如かず」ですので、一度のぞいてみてはいかがでしょうか・・・。

特に「軍人アスリート(傷痍軍人の活動)」や「軍隊生活」カテゴリーは、普段日本では目にしない写真にあふれており、いろいろと考えさせられます

以下の写真8枚は、まんぐーすのチョイスです。特にコメントはありません

上段:オバマ政権のNSCと海軍兵士が国旗と降下

中上:CH-47ハワイでお尻だけ着陸と手足を縛って特殊部隊水泳訓練

中下:負傷軍人アスリートの活動

下段:日本の風景:東京上空で夜間飛行訓練と沖縄兵士の家族

「2015 years in Photo」

→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-12-24

「2014 years in Photo」

→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-12-26

あと200日、3000記事までは頑張ります・・・

米国防省webサイトが、「2016 years in Photo」とのwebページを開設し、約250枚の写真で1年間の活動を振り返っています。

写真は6つのカテゴリー(作戦活動、人道支援、訓練、リーダー達、軍人アスリート(傷痍軍人の活動)、軍隊生活)に分類されており、各カテゴリーで約40枚の写真が紹介されています。

写真は6つのカテゴリー(作戦活動、人道支援、訓練、リーダー達、軍人アスリート(傷痍軍人の活動)、軍隊生活)に分類されており、各カテゴリーで約40枚の写真が紹介されています。「百聞は一見に如かず」ですので、一度のぞいてみてはいかがでしょうか・・・。

特に「軍人アスリート(傷痍軍人の活動)」や「軍隊生活」カテゴリーは、普段日本では目にしない写真にあふれており、いろいろと考えさせられます

以下の写真8枚は、まんぐーすのチョイスです。特にコメントはありません

上段:オバマ政権のNSCと海軍兵士が国旗と降下

中上:CH-47ハワイでお尻だけ着陸と手足を縛って特殊部隊水泳訓練

中下:負傷軍人アスリートの活動

下段:日本の風景:東京上空で夜間飛行訓練と沖縄兵士の家族

「2015 years in Photo」

→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-12-24

「2014 years in Photo」

→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-12-26

日米首脳の真珠湾訪問:再び442連隊を学ぶ [ふと考えること]

オバマ大統領が政治家を志した背景にこの日系人部隊が

最後にハワイを訪問したオバマ氏の胸中に迫る・・・

日本時間28日朝、安倍首相とオバマ大統領がそろって真珠湾を訪れ、それぞれの所信を語って同盟関係の発展を期す契機としました。

日本時間28日朝、安倍首相とオバマ大統領がそろって真珠湾を訪れ、それぞれの所信を語って同盟関係の発展を期す契機としました。

私が約10年前に戦艦アリゾナメモリアルを訪れた際も多くの人が訪れており、船で慰霊施設に渡るのに時間によっては2~3時間待ちが普通だと伺いました

陸地側の施設には真珠湾攻撃の展示資料館が設置されていましたが、淡々と史実を伝え、攻撃した日本軍側の事も驚くほど丁寧に紹介していたことが印象に残っています

今回の安倍総理の訪問を通じ、当時のハワイ在住日系人が遭遇した運命や厳しい現実を伝える報道も行われましたが、同時に現在のハワイ州知事が日系人であることなど、日系人の活躍が紹介されたのは良い相乗効果と言えましょう

ただ、既に両国首脳の真珠湾訪問への思いは大きく報じられていますが、オバマ大統領が政治の道を志すに至った過程で、少なからぬ影響を与えたのが日系人であったことはほとんど知られていないと思います。

ただ、既に両国首脳の真珠湾訪問への思いは大きく報じられていますが、オバマ大統領が政治の道を志すに至った過程で、少なからぬ影響を与えたのが日系人であったことはほとんど知られていないと思います。

本日は、真珠湾攻撃や太平洋戦争が生んだ米国内「日系人」社会の現実と日系人だけで編制された伝説の442連隊、そして同連隊に所属して片腕を失いながらも日系人の上院議員を50年以上務め、多くの米国人から尊敬を集め、オバマ大統領に多大な影響を与えた「ダニエル・イノウエ氏」を振り返りつつ、「伝説の日系人部隊」第442連隊を再び学びます

////////////////////////////////////////////////////////

過去記事

故イノウエ上院議員を偲び、442連隊を学ぶ

→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2012-12-19

2012年12月17日、ハワイ選出の上院議員、ダニエル・イノウエ氏が88歳で亡くなりました

2012年12月17日、ハワイ選出の上院議員、ダニエル・イノウエ氏が88歳で亡くなりました

第2次世界大戦時には、日系人のみで編成された「伝説」の第442連隊員で欧州を転戦し、片腕を失った人物でもあります。

その後今日まで50年間上院議員を務め、日米関係の発展に尽力し、米国防省の退役軍人施策にも心血を注いだ、日米双方の安全保障関係者に取って忘れ難い存在でした。

訃報が伝えられて以来、各方面からその死を悼むメッセージが出されていますが、本日はオバマ大統領(涙ぐみながら)、パネッタ国防長官とデンプシー参謀総長の追悼の言葉を紹介したいと思います。

そしてまた、442連隊について語らせて下さい・・・

パネッタ国防長官は・・・

●アメリカンドリームと偉大なる時代のヒーローの姿を体現した人である。

●アメリカンドリームと偉大なる時代のヒーローの姿を体現した人である。

●伝説の第442連隊員として壮絶な打ち合いの中で彼が見せたリーダーシップと熱情は、彼の片腕を奪い、名誉勲章を与えた。しかしその後の彼のリハビリへの取り組みと彼の職歴は、現在の負傷兵をも勇気づけている

●上院議員として、彼は最も頼りになる国防省の応援者のひとりであり、いつの時代にも前線兵士を勇気づけてきた。私はクリントン及びオバマ政権下で彼と緊密に連携を取りながら仕事ができたことを誇りに感じている

●彼のお陰で成し得た米軍兵士やその家族、更にハワイの人々の生活の向上は永遠に語り継がれるだろう

デンプシー統合参謀本部議長は・・

●偉大なる世代の一員として、彼は人生で最も良い時期を欧州の専制政治に立ち向かうため捧げた。名声轟く第442連隊の一員として。

●偉大なる世代の一員として、彼は人生で最も良い時期を欧州の専制政治に立ち向かうため捧げた。名声轟く第442連隊の一員として。

●彼は戦いで片腕を失い、国家への奉仕を十分に努めたが、国家への貢献はそれだけに止まらなかった

●(上院議員として)彼が行ってきた退役軍人への絶え間ない支援、特に教育や医療分野への努力は、無数の兵士やその家族に今後も多大なる貢献をするだろう

23日、ハワイでの葬儀にオバマ大統領も F-22初の追悼飛行も

21日、ワシントンDCの教会でオバマ大統領は・・

●私が初めてイノウエ上院議員を見たのは11歳の時、ウォーターゲート事件の審議をテレビで見ていた時です。

●白人の母と黒人の父の間に生まれた私は、インドネシアとハワイで育ち、この世で生きていくことがそう単純でないことに気づき始めていました

●そんな時です、彼を見たのは。この上院議員は力強く、業績を積んだ人物でしたが、当時一般的に考えられていた上院議員像とは異なりました

●そんな時です、彼を見たのは。この上院議員は力強く、業績を積んだ人物でしたが、当時一般的に考えられていた上院議員像とは異なりました

●そして彼が全米から尊敬を集める様子から、私は私の人生で何が成し得るかのヒントを与えてくれました

●この人物は10代で自ら志願して国に命を捧げる覚悟をしました。それも仲間である日系米国人が敵性外国人扱いされる中で・・・。この人物は米国を信じました。米国政府が必ずしも彼を信頼していない時にさえ・・。

●このことは私に何かを伝えてくれました。力強い何か・・当時は言葉に出来なかった・・強い希望の感覚です。イノウエ氏こそが、私に初めて政治的なインスピレーションを与えた人物と言って間違いありません。

//////////////////////////////////////////////////

イノウエ議員を語るに欠くことができない史実・・

「第442連隊」について語らせて下さい

第442連隊は「Nisei(二世)」と呼ばれる日系人で構成されていた部隊です。第2次対大戦中、米本土内では差別的な扱いを受け強制収容所に送られていた日系人ですが、彼らは「米国人たる日本人」の存在を示すため志願して戦時下の米軍に入隊しました。

第442連隊は「Nisei(二世)」と呼ばれる日系人で構成されていた部隊です。第2次対大戦中、米本土内では差別的な扱いを受け強制収容所に送られていた日系人ですが、彼らは「米国人たる日本人」の存在を示すため志願して戦時下の米軍に入隊しました。

当初は米軍幹部も扱いに迷ったようですが、その優秀さから欧州戦線で大活躍し、トルーマン大統領自らが7枚目となる「大統領感状」を授与に赴くまでに至った伝説の部隊です。

その戦いの激しさは死傷率314%、つまり定員約3千人の部隊で述べ9500人の死傷者を記録したほどで、米軍内では抜き出た部隊でした。

442連隊の奮闘が米国中に知られ、同時に米国内での日系人に対する差別的処遇が明らかになり、ルーズベルト大統領が過ちを公式スピーチで謝罪して442連隊の奮闘を讃えました。442連隊は、まさに「体を張って」日系人の名誉回復に大いに寄与しました。

しつこいですが・・・死傷率312%・・米国陸軍史上最大の勲章数を誇る部隊です。

///////////////////////////////////////////////////////////////////////

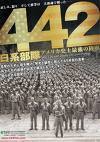

映画「442 日系部隊・アメリカ史上最強の陸軍」紹介文より

(2010年11月に日本公開の映画)

第2次世界大戦時に日系人で編成された部隊・アメリカ陸軍442連隊に迫るドキュメンタリー。人種差別と戦いながら、父母の祖国・日本と戦う苦悩と葛藤(かっとう)を抱えた兵士たちの揺れる心を、当事者たちの証言でつづっていく。名誉のために命を懸け、偏見と戦った兵士たちの真実に注目だ。

第2次世界大戦時に日系人で編成された部隊・アメリカ陸軍442連隊に迫るドキュメンタリー。人種差別と戦いながら、父母の祖国・日本と戦う苦悩と葛藤(かっとう)を抱えた兵士たちの揺れる心を、当事者たちの証言でつづっていく。名誉のために命を懸け、偏見と戦った兵士たちの真実に注目だ。

本作は、2010年マウイ・フィルム・フェスティバル<観客特別賞>を受賞した。7月末ロサンゼルスでの公開以来驚異的な動員数を記録し、現在も全米各地で上映が続いている。

YouTube予告編→http://www.youtube.com/watch?v=tbO6K_Ig7Y4

Yahooコメント欄→http://info.movies.yahoo.co.jp/detail/tymv/id337918/

紹介サイト→http://navicon.jp/news/9842/

//////////////////////////////////////////////////

第2次大戦後、60年以上が経過したある日・・

2011年11月2日、442連隊へ米国民最高の「議会勲章」授与

2011年11月2日、第2次大戦中の10大戦闘に数えられる「失われた大隊(Lost Battalion)救出作戦」の65周年記念行事がヒューストンで行われ、救出された141連隊の兵士と救出した「米国陸軍史上最大の勲章数」を誇る442連隊戦闘団の面々が集いました。

2011年11月2日、第2次大戦中の10大戦闘に数えられる「失われた大隊(Lost Battalion)救出作戦」の65周年記念行事がヒューストンで行われ、救出された141連隊の兵士と救出した「米国陸軍史上最大の勲章数」を誇る442連隊戦闘団の面々が集いました。

写真のようにマレン統合参謀本部長議長(当時)も参加し、その栄誉をたたえました。

「失われた大隊救出作戦」とは・・

1944年10月25日、ドイツ軍に包囲されて孤立した約230名の141連隊を救出せよとの命令が時のルーズベルト大統領から出され、これに応じた442連隊戦闘団がフランス東部ボージュの森で800名余りの犠牲者を出しながらも、同30日に任務を達成したとの話です。

救出後の歓喜の中で、救出された側の少佐が軽い気持ちで「ジャップ部隊なのか」と言ったため、442部隊の少尉が「俺たちはアメリカ陸軍442部隊だ。言い直せ」と掴みかかり、少佐は謝罪して敬礼したという逸話が残されています。

救出後の歓喜の中で、救出された側の少佐が軽い気持ちで「ジャップ部隊なのか」と言ったため、442部隊の少尉が「俺たちはアメリカ陸軍442部隊だ。言い直せ」と掴みかかり、少佐は謝罪して敬礼したという逸話が残されています。

なおこの作戦は、第2次大戦の10大戦闘として米陸軍で今も教育されています。

他にも、イタリア戦線で数カ月かかっても他部隊が攻略できなかった山岳要塞を僅か20時間余りで攻略した逸話、激闘と活躍を聞いた将軍が442連隊を訪問して激励の言葉を述べようとしたが、負傷者が多くて中隊規模の兵士しか整列できず将軍が絶句した話、60年以上が経過して今もなお、解放してもらったフランスの町が毎年兵士を読んで記念行事を行っていること等々・・・話は尽きません

戦争中に442連隊は18000個もの勲章を授与されており、その数自体が他を圧倒しているのですが、戦後日本への感情を廃して見直しがなされ、多くの勲章格上げがなされたとのことです。

戦争中に442連隊は18000個もの勲章を授与されており、その数自体が他を圧倒しているのですが、戦後日本への感情を廃して見直しがなされ、多くの勲章格上げがなされたとのことです。

連隊ワッペンに記されたGo for brokeは「当たって砕けろ」の意味だそうです。まさにそのとおりの働きでした。

///////////////////////////////////////////////

マレン統参議長は授与式スピーチで・・・

●442連隊の逸話は、聞く人全てを奮い立たせ、私に多くのことを教えてくれる。

●442連隊の逸話は、聞く人全てを奮い立たせ、私に多くのことを教えてくれる。

●彼ら日系米国人兵士は、その家族を米国により収容所送りにされながら、愛国心を示し、証明しようとしたのである。

●激烈な肉弾戦は塹壕一つ一つを奪いあう熾烈なもので、それが最終的な敵の混乱散乱に繋がっている。

●私は、これらを可能にした442連隊兵士の心中を察するとき、真に謙虚になって皆さんとこの教訓を学び、共にしたいと思う。

●あらゆる側面に置いて、我々は米国建国の理念である、豊かで多様性に溢れた国作りを追求していかなければならない。

////////////////////////////////////////////

イノウエ議員は上で紹介した映画に、主要な語り部として登場しています

イノウエ議員は上で紹介した映画に、主要な語り部として登場しています

淡々と当時を振り返りつつ、聞き手の質問に丁寧に答えるのですが、インタビューの最後にスタッフを見送る際、イノウエ議員をよく知らない観客は「片腕がない」ことにはじめて気づきます

劇場内に「あっ・・」と言う悲鳴にならない声が上がったことを覚えています。合掌

日系人と442連隊

「イノウエ議員と442連隊」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2012-12-19

「映画公開と442部隊の魂」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2009-11-03

「米軍トップが最敬礼」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2009-11-04

「空軍輸送機にイノウエ議員の名を」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-08-28-2

米国防省で日系人が活躍

「女性カトウ大佐が核戦争下の通信装置を」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-10-29

「日系女性が国防省ITを統括」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-04-30

「普天間担当:日系ナツハラ氏」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2012-05-13-1

最後にハワイを訪問したオバマ氏の胸中に迫る・・・

日本時間28日朝、安倍首相とオバマ大統領がそろって真珠湾を訪れ、それぞれの所信を語って同盟関係の発展を期す契機としました。

日本時間28日朝、安倍首相とオバマ大統領がそろって真珠湾を訪れ、それぞれの所信を語って同盟関係の発展を期す契機としました。私が約10年前に戦艦アリゾナメモリアルを訪れた際も多くの人が訪れており、船で慰霊施設に渡るのに時間によっては2~3時間待ちが普通だと伺いました

陸地側の施設には真珠湾攻撃の展示資料館が設置されていましたが、淡々と史実を伝え、攻撃した日本軍側の事も驚くほど丁寧に紹介していたことが印象に残っています

今回の安倍総理の訪問を通じ、当時のハワイ在住日系人が遭遇した運命や厳しい現実を伝える報道も行われましたが、同時に現在のハワイ州知事が日系人であることなど、日系人の活躍が紹介されたのは良い相乗効果と言えましょう

ただ、既に両国首脳の真珠湾訪問への思いは大きく報じられていますが、オバマ大統領が政治の道を志すに至った過程で、少なからぬ影響を与えたのが日系人であったことはほとんど知られていないと思います。

ただ、既に両国首脳の真珠湾訪問への思いは大きく報じられていますが、オバマ大統領が政治の道を志すに至った過程で、少なからぬ影響を与えたのが日系人であったことはほとんど知られていないと思います。本日は、真珠湾攻撃や太平洋戦争が生んだ米国内「日系人」社会の現実と日系人だけで編制された伝説の442連隊、そして同連隊に所属して片腕を失いながらも日系人の上院議員を50年以上務め、多くの米国人から尊敬を集め、オバマ大統領に多大な影響を与えた「ダニエル・イノウエ氏」を振り返りつつ、「伝説の日系人部隊」第442連隊を再び学びます

////////////////////////////////////////////////////////

過去記事

故イノウエ上院議員を偲び、442連隊を学ぶ

→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2012-12-19

2012年12月17日、ハワイ選出の上院議員、ダニエル・イノウエ氏が88歳で亡くなりました

2012年12月17日、ハワイ選出の上院議員、ダニエル・イノウエ氏が88歳で亡くなりました第2次世界大戦時には、日系人のみで編成された「伝説」の第442連隊員で欧州を転戦し、片腕を失った人物でもあります。

その後今日まで50年間上院議員を務め、日米関係の発展に尽力し、米国防省の退役軍人施策にも心血を注いだ、日米双方の安全保障関係者に取って忘れ難い存在でした。

訃報が伝えられて以来、各方面からその死を悼むメッセージが出されていますが、本日はオバマ大統領(涙ぐみながら)、パネッタ国防長官とデンプシー参謀総長の追悼の言葉を紹介したいと思います。

そしてまた、442連隊について語らせて下さい・・・

パネッタ国防長官は・・・

●アメリカンドリームと偉大なる時代のヒーローの姿を体現した人である。

●アメリカンドリームと偉大なる時代のヒーローの姿を体現した人である。●伝説の第442連隊員として壮絶な打ち合いの中で彼が見せたリーダーシップと熱情は、彼の片腕を奪い、名誉勲章を与えた。しかしその後の彼のリハビリへの取り組みと彼の職歴は、現在の負傷兵をも勇気づけている

●上院議員として、彼は最も頼りになる国防省の応援者のひとりであり、いつの時代にも前線兵士を勇気づけてきた。私はクリントン及びオバマ政権下で彼と緊密に連携を取りながら仕事ができたことを誇りに感じている

●彼のお陰で成し得た米軍兵士やその家族、更にハワイの人々の生活の向上は永遠に語り継がれるだろう

デンプシー統合参謀本部議長は・・

●偉大なる世代の一員として、彼は人生で最も良い時期を欧州の専制政治に立ち向かうため捧げた。名声轟く第442連隊の一員として。

●偉大なる世代の一員として、彼は人生で最も良い時期を欧州の専制政治に立ち向かうため捧げた。名声轟く第442連隊の一員として。●彼は戦いで片腕を失い、国家への奉仕を十分に努めたが、国家への貢献はそれだけに止まらなかった

●(上院議員として)彼が行ってきた退役軍人への絶え間ない支援、特に教育や医療分野への努力は、無数の兵士やその家族に今後も多大なる貢献をするだろう

23日、ハワイでの葬儀にオバマ大統領も F-22初の追悼飛行も

21日、ワシントンDCの教会でオバマ大統領は・・

●私が初めてイノウエ上院議員を見たのは11歳の時、ウォーターゲート事件の審議をテレビで見ていた時です。

●白人の母と黒人の父の間に生まれた私は、インドネシアとハワイで育ち、この世で生きていくことがそう単純でないことに気づき始めていました

●そんな時です、彼を見たのは。この上院議員は力強く、業績を積んだ人物でしたが、当時一般的に考えられていた上院議員像とは異なりました

●そんな時です、彼を見たのは。この上院議員は力強く、業績を積んだ人物でしたが、当時一般的に考えられていた上院議員像とは異なりました●そして彼が全米から尊敬を集める様子から、私は私の人生で何が成し得るかのヒントを与えてくれました

●この人物は10代で自ら志願して国に命を捧げる覚悟をしました。それも仲間である日系米国人が敵性外国人扱いされる中で・・・。この人物は米国を信じました。米国政府が必ずしも彼を信頼していない時にさえ・・。

●このことは私に何かを伝えてくれました。力強い何か・・当時は言葉に出来なかった・・強い希望の感覚です。イノウエ氏こそが、私に初めて政治的なインスピレーションを与えた人物と言って間違いありません。

//////////////////////////////////////////////////

イノウエ議員を語るに欠くことができない史実・・

「第442連隊」について語らせて下さい

第442連隊は「Nisei(二世)」と呼ばれる日系人で構成されていた部隊です。第2次対大戦中、米本土内では差別的な扱いを受け強制収容所に送られていた日系人ですが、彼らは「米国人たる日本人」の存在を示すため志願して戦時下の米軍に入隊しました。

第442連隊は「Nisei(二世)」と呼ばれる日系人で構成されていた部隊です。第2次対大戦中、米本土内では差別的な扱いを受け強制収容所に送られていた日系人ですが、彼らは「米国人たる日本人」の存在を示すため志願して戦時下の米軍に入隊しました。当初は米軍幹部も扱いに迷ったようですが、その優秀さから欧州戦線で大活躍し、トルーマン大統領自らが7枚目となる「大統領感状」を授与に赴くまでに至った伝説の部隊です。

その戦いの激しさは死傷率314%、つまり定員約3千人の部隊で述べ9500人の死傷者を記録したほどで、米軍内では抜き出た部隊でした。

442連隊の奮闘が米国中に知られ、同時に米国内での日系人に対する差別的処遇が明らかになり、ルーズベルト大統領が過ちを公式スピーチで謝罪して442連隊の奮闘を讃えました。442連隊は、まさに「体を張って」日系人の名誉回復に大いに寄与しました。

しつこいですが・・・死傷率312%・・米国陸軍史上最大の勲章数を誇る部隊です。

///////////////////////////////////////////////////////////////////////

映画「442 日系部隊・アメリカ史上最強の陸軍」紹介文より

(2010年11月に日本公開の映画)

第2次世界大戦時に日系人で編成された部隊・アメリカ陸軍442連隊に迫るドキュメンタリー。人種差別と戦いながら、父母の祖国・日本と戦う苦悩と葛藤(かっとう)を抱えた兵士たちの揺れる心を、当事者たちの証言でつづっていく。名誉のために命を懸け、偏見と戦った兵士たちの真実に注目だ。

第2次世界大戦時に日系人で編成された部隊・アメリカ陸軍442連隊に迫るドキュメンタリー。人種差別と戦いながら、父母の祖国・日本と戦う苦悩と葛藤(かっとう)を抱えた兵士たちの揺れる心を、当事者たちの証言でつづっていく。名誉のために命を懸け、偏見と戦った兵士たちの真実に注目だ。本作は、2010年マウイ・フィルム・フェスティバル<観客特別賞>を受賞した。7月末ロサンゼルスでの公開以来驚異的な動員数を記録し、現在も全米各地で上映が続いている。

YouTube予告編→http://www.youtube.com/watch?v=tbO6K_Ig7Y4

Yahooコメント欄→http://info.movies.yahoo.co.jp/detail/tymv/id337918/

紹介サイト→http://navicon.jp/news/9842/

//////////////////////////////////////////////////

第2次大戦後、60年以上が経過したある日・・

2011年11月2日、442連隊へ米国民最高の「議会勲章」授与

2011年11月2日、第2次大戦中の10大戦闘に数えられる「失われた大隊(Lost Battalion)救出作戦」の65周年記念行事がヒューストンで行われ、救出された141連隊の兵士と救出した「米国陸軍史上最大の勲章数」を誇る442連隊戦闘団の面々が集いました。

2011年11月2日、第2次大戦中の10大戦闘に数えられる「失われた大隊(Lost Battalion)救出作戦」の65周年記念行事がヒューストンで行われ、救出された141連隊の兵士と救出した「米国陸軍史上最大の勲章数」を誇る442連隊戦闘団の面々が集いました。写真のようにマレン統合参謀本部長議長(当時)も参加し、その栄誉をたたえました。

「失われた大隊救出作戦」とは・・

1944年10月25日、ドイツ軍に包囲されて孤立した約230名の141連隊を救出せよとの命令が時のルーズベルト大統領から出され、これに応じた442連隊戦闘団がフランス東部ボージュの森で800名余りの犠牲者を出しながらも、同30日に任務を達成したとの話です。

救出後の歓喜の中で、救出された側の少佐が軽い気持ちで「ジャップ部隊なのか」と言ったため、442部隊の少尉が「俺たちはアメリカ陸軍442部隊だ。言い直せ」と掴みかかり、少佐は謝罪して敬礼したという逸話が残されています。

救出後の歓喜の中で、救出された側の少佐が軽い気持ちで「ジャップ部隊なのか」と言ったため、442部隊の少尉が「俺たちはアメリカ陸軍442部隊だ。言い直せ」と掴みかかり、少佐は謝罪して敬礼したという逸話が残されています。なおこの作戦は、第2次大戦の10大戦闘として米陸軍で今も教育されています。

他にも、イタリア戦線で数カ月かかっても他部隊が攻略できなかった山岳要塞を僅か20時間余りで攻略した逸話、激闘と活躍を聞いた将軍が442連隊を訪問して激励の言葉を述べようとしたが、負傷者が多くて中隊規模の兵士しか整列できず将軍が絶句した話、60年以上が経過して今もなお、解放してもらったフランスの町が毎年兵士を読んで記念行事を行っていること等々・・・話は尽きません

戦争中に442連隊は18000個もの勲章を授与されており、その数自体が他を圧倒しているのですが、戦後日本への感情を廃して見直しがなされ、多くの勲章格上げがなされたとのことです。

戦争中に442連隊は18000個もの勲章を授与されており、その数自体が他を圧倒しているのですが、戦後日本への感情を廃して見直しがなされ、多くの勲章格上げがなされたとのことです。連隊ワッペンに記されたGo for brokeは「当たって砕けろ」の意味だそうです。まさにそのとおりの働きでした。

///////////////////////////////////////////////

マレン統参議長は授与式スピーチで・・・

●442連隊の逸話は、聞く人全てを奮い立たせ、私に多くのことを教えてくれる。

●442連隊の逸話は、聞く人全てを奮い立たせ、私に多くのことを教えてくれる。●彼ら日系米国人兵士は、その家族を米国により収容所送りにされながら、愛国心を示し、証明しようとしたのである。

●激烈な肉弾戦は塹壕一つ一つを奪いあう熾烈なもので、それが最終的な敵の混乱散乱に繋がっている。

●私は、これらを可能にした442連隊兵士の心中を察するとき、真に謙虚になって皆さんとこの教訓を学び、共にしたいと思う。

●あらゆる側面に置いて、我々は米国建国の理念である、豊かで多様性に溢れた国作りを追求していかなければならない。

////////////////////////////////////////////

イノウエ議員は上で紹介した映画に、主要な語り部として登場しています

イノウエ議員は上で紹介した映画に、主要な語り部として登場しています淡々と当時を振り返りつつ、聞き手の質問に丁寧に答えるのですが、インタビューの最後にスタッフを見送る際、イノウエ議員をよく知らない観客は「片腕がない」ことにはじめて気づきます

劇場内に「あっ・・」と言う悲鳴にならない声が上がったことを覚えています。合掌

日系人と442連隊

「イノウエ議員と442連隊」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2012-12-19

「映画公開と442部隊の魂」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2009-11-03

「米軍トップが最敬礼」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2009-11-04

「空軍輸送機にイノウエ議員の名を」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-08-28-2

米国防省で日系人が活躍

「女性カトウ大佐が核戦争下の通信装置を」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-10-29

「日系女性が国防省ITを統括」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-04-30

「普天間担当:日系ナツハラ氏」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2012-05-13-1

イスラエルが火災対処の国際共同消火飛行隊を提言 [ふと考えること]

11月27日、イスラエルのネタニアフ首相が閣議で、大規模な山火事や火災に対処するため、複数の国が協力して消火用航空機部隊を編制して維持し、効率的に災害に対応する態勢を構築すべきだと訴えました。

11月27日、イスラエルのネタニアフ首相が閣議で、大規模な山火事や火災に対処するため、複数の国が協力して消火用航空機部隊を編制して維持し、効率的に災害に対応する態勢を構築すべきだと訴えました。背景には、11月22日から約5日間に亘り、イスラエル北部の都市ハイファ近郊で複数の大規模火災が発生し、少なくとも700世帯の住居が被害を受け、6万人に避難指示が出される事態に発展し、海外13ヶ国から20機以上の航空機の支援を受けて消火活動に当たった事案があります

一方で、乾燥した気候に強風が重なったとは言え、この火災に関連し12名が拘留され、国内治安相が「放火である事は明らか。テロだ」と発言するなど、対テロ最前線のイスラエルならではの様相も垣間見える状況です

国際的な消火用航空機部隊はまだヤワヤワな案のようですが、国際的な気候変化で山火事のニュースを増えている気がしますので、とりあえずご紹介しておきます

イスラエル北部の大規模火災(25日CNN)

●22日にハイファの北約35km付近で発生した火災は、2010年に44名の死亡者を出し、1.7万人に非難を命じた大火災を経験したハイファ市長をして、「前例のない規模だ」と言わしめた火災となった

●22日にハイファの北約35km付近で発生した火災は、2010年に44名の死亡者を出し、1.7万人に非難を命じた大火災を経験したハイファ市長をして、「前例のない規模だ」と言わしめた火災となった●イスラエル消防救助庁によれば、過去1週間に発生した火災は1500件で通常の2倍に上っており、消防長官は「過失と巧妙に仕組まれた火災の両方が考えられる」とコメントしている。死者は数十名に上る模様

●25日までに火災との関連で12名が拘束されている。ネタニアフ首相は「仮に巧妙に仕組まれた火災ならばテロであり、イスラエルを消失させようとする如何なる者も厳罰に処する」と記者団に語った

●Gilad Erdan国内治安相は24日、「相当数の火災が放火によることは明白で、放火テロが現実のものとなった」と語っている

●ネタニアフ首相は世界の指導者に救援を依頼し、プーチン大統領は大型の消火航空機「Beriev Be-200」を2機派遣している。またB-747を消火用に改修した米国民間企業の「Supertanker」もイスラエルに向け移動を開始した

国際的な消火航空部隊編制を提言

●イスラエル外務省によれば、イスラエルの要請に応じ、13ヶ国(Azerbaijan,

Croatia, Cyprus, Egypt, France, Greece, Italy, Romania, Russia, Spain, Turkey, the US and Ukraine)が計20機以上の航空機を派遣してくれた

●イスラエル外務省によれば、イスラエルの要請に応じ、13ヶ国(Azerbaijan,

Croatia, Cyprus, Egypt, France, Greece, Italy, Romania, Russia, Spain, Turkey, the US and Ukraine)が計20機以上の航空機を派遣してくれた●また支援を申し出た国は、他に11ヶ国もあった(Belarus, Bulgaria, the Czech Republic, Georgia, Great Britain, Jordan, Portugal, Slovakia, Switzerland and the Netherlands)

●ネタニアフ首相はこれら海外からの支援に感謝の意を表すると共に、国際的な消火航空部隊編制を提言し、「この様な火災の時に多数の国が協力する多国籍編制だけでなく、火災対処用の航空機を共同購入してプールするような仕組みを世界の指導者に促したい」と閣議で述べた

●同首相は、複数の他国指導者と既に電話で会話して好感触を得たと語り、「皆が強い興味を示してくれ、このアイディアを前進させたい」と語った

●同首相の関係者は、具体的な経費見積もりや部隊編制、電話協議した相手について言及を避け、かつて同構想に近かった国防及び軍需産業関係者も特に話を聞いていないと語っている

●他方で、今回はイスラエル国防省の関与はなく、所掌が11月上旬にイスラエル空軍からイスラエル警察に移管されたと言われている

●2010年の大火災以来、イスラエル政府は民間企業Elbit Systemsに依頼し、消火航空アセットや関連人材と整備支援をリース契約で利用する方式で強化能力強化に努めている

●Elbit Systems社も、米国製「AT-802F」を8機導入し、更に追加で6機を発注して14機体制を整えている

/////////////////////////////////////////////////

イスラエルの事ですので「放火テロ」との厳しい見方が広がっていますが、種々の災害対処に国際協力が必要な事は間違いなく、高価であっても有用なアセットがあれば、国際協力で調達することは良いアイディアだと思います

イスラエルの事ですので「放火テロ」との厳しい見方が広がっていますが、種々の災害対処に国際協力が必要な事は間違いなく、高価であっても有用なアセットがあれば、国際協力で調達することは良いアイディアだと思いますアジア太平洋地域でも種々の災害が発生しており、日本もこの様なアイデアを活かす事で存在感を発揮する事が可能かも知れません。

米国の関与はあまり期待できないでしょうから、なおさら一考の余地があるかも知れません

ちょっと関連あるかも記事

「ロシアがイランに防空ミサイル」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-10-16

「イスラエル後に湾岸へ戦闘機」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-09-17

「日本とイスラエルが覚書へ」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-06-21

「Elbitのミサイル防御装置」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-09-25

パイロット以外も取り上げ褒めてやれよ! [ふと考えること]

日本でも、こんな写真で整備員を讃えてやれよ!

11月28日、海外F-35購入国の操縦者や整備員教育を一括して行うテキサス州Luke米空軍基地に、航空自衛隊が購入したF-35の1番機が到着し、同基地関係者やロッキード関係者、そして航空自衛隊の整備員達が出迎えました

11月28日、海外F-35購入国の操縦者や整備員教育を一括して行うテキサス州Luke米空軍基地に、航空自衛隊が購入したF-35の1番機が到着し、同基地関係者やロッキード関係者、そして航空自衛隊の整備員達が出迎えました

この機体は、FMS購入国(他にイスラエルと韓国)の機体として同基地に到着した最初の機体で、FMS購入国用に操縦者と整備員用訓練プログラムを準備してきた米側関係者にとって、一つの大きな新事業の開始を告げる機体であり、米空軍webサイト記事は米軍関係者の喜びと決意のコメントを掲載しています

また同記事は、日米両国の整備員チームが機体を受け入れたことに触れ、航空自衛隊の整備員チームの写真を3枚も掲載してくれています。

特に写真の中で米側関係者は最小限に紹介し、空自隊員を写真でショーアップしてくれている様子に同盟国への配慮を感じ、嬉しい気持ちにもなりました

まんぐーすはF-35を「亡国のF-35」と表現し、この購入決定や戦闘機に固執する戦闘機命派の高級幹部を非難してきましたが、命に服し、最前線で受け入れに汗をかく隊員の皆さんに何の恨みもありませんし、むしろ敬意を表したいと思っています。

まんぐーすはF-35を「亡国のF-35」と表現し、この購入決定や戦闘機に固執する戦闘機命派の高級幹部を非難してきましたが、命に服し、最前線で受け入れに汗をかく隊員の皆さんに何の恨みもありませんし、むしろ敬意を表したいと思っています。

だからこそ思います!

こんな機会に、なぜ受け入れのため地道に努力する整備員達を日本国内でショーアップしないのか? 整備員や地上で黙々と準備に取り組む隊員に目を向ける視点がないのか?

パイロット以外が目立つのがイヤなのか? パイロットだけが絵になると思っているのか?

11月28日の米国でのイベントですが、約1週間が経過した12月4日の段階でも、防衛省webサイトはもちろんのこと、航空自衛隊webサイトも、全くこの記念すべき整備員達をアピールできる機会を生かそうとはしていません

11月28日の米国でのイベントですが、約1週間が経過した12月4日の段階でも、防衛省webサイトはもちろんのこと、航空自衛隊webサイトも、全くこの記念すべき整備員達をアピールできる機会を生かそうとはしていません

ちなみに空自は、29日に上記トップ写真を誰も見ないようなwebサイトの隅に掲載していますが、「整備員」との説明の一言もありません。米空軍webサイトは丁寧に説明してくれているのに・・・・

またこの到着を伝える米空軍webサイト記事で奇妙なのは、受け入れに従事した航空自衛隊員の名前やコメントを一切紹介していない点で、隊員の名前は情報保全上の配慮と深読みしても、空自隊員コメントが無いのは、空自広報担当者のサポートが不十分だったからだと思います

この1番機は、戦闘機命派の航空幕僚長が出席した9月23日のド派手な式典でお披露目され、その様子は国内外の各報道機関に必死に配信されたようですが、それとの落差を痛切に感じます

この1番機は、戦闘機命派の航空幕僚長が出席した9月23日のド派手な式典でお披露目され、その様子は国内外の各報道機関に必死に配信されたようですが、それとの落差を痛切に感じます

そして、パイロット以外に冷たい組織文化を如実に表現する典型的な事象だと思います

まぁ、ついでに邪推すれば・・・

以下の12月2日のイベントをショーアップするため、整備員達が犠牲になったのかもしれません

稲田大臣の次期戦闘機に関する発言

(12月2日岐阜基地でX-2「心神」視察後に)

→http://www.mod.go.jp/j/press/kisha/2016/12/02a.html

記者質問1:大臣は、将来戦闘機、国産、純国産であるべきか、共同開発かというお考えはいかがでしょうか。

記者質問1:大臣は、将来戦闘機、国産、純国産であるべきか、共同開発かというお考えはいかがでしょうか。

稲田大臣:そこはやはり、多様なところで、共同開発も、国際的に共同開発することの良さもありますし、いろいろな多様な選択肢があって、さまざまな観点から考慮することが必要だというふうに思います。

記者質問2:X-2の試験データ等を踏まえて、将来戦闘機の選考をしていくと思うのですけれども、国産化等に向けた現在の検討状況と今後のスケジュールを教えていただいてよろしいでしょうか。

稲田大臣:本当に、非常にいろんな角度から考えられていますし、エンジンも国産ですし、ものを開発していますし、私は、こういった研究が民間の経済発展にも資するものでありますので、非常に期待をしています。そして、さらには、国際共同開発ということもあるわけですから、いろいろな選択肢を与えてくれる研究だというふうに思います。

//////////////////////////////////////////////////

「国際的に共同開発」とか、「国際共同開発」とかの言葉を、キーワードとして頭にたたき込んで会見に望んだような雰囲気がプンプンしますが・・・。気のせいでしょうか・・・???

9月23日の1番機お披露目式典

→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-09-24

くたばれ日本の戦闘機命派

「大局を見誤るな:J-20初公開に思う」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-11-02

「F-35の主要な問題点」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-12-17

「F-3開発の動きと日本への提言」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-03-18

「戦闘機の呪縛から脱せよ」→http://crusade.blog.so-net.ne.jp/2013-04-16

空自OBに戦闘機を巡る対立

「織田邦男の戦闘機命論」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-03-06

「広中雅之は対領空侵効果に疑問」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-08-18-1

「小野田治も戦闘機に疑問」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-07-05

11月28日、海外F-35購入国の操縦者や整備員教育を一括して行うテキサス州Luke米空軍基地に、航空自衛隊が購入したF-35の1番機が到着し、同基地関係者やロッキード関係者、そして航空自衛隊の整備員達が出迎えました

11月28日、海外F-35購入国の操縦者や整備員教育を一括して行うテキサス州Luke米空軍基地に、航空自衛隊が購入したF-35の1番機が到着し、同基地関係者やロッキード関係者、そして航空自衛隊の整備員達が出迎えましたこの機体は、FMS購入国(他にイスラエルと韓国)の機体として同基地に到着した最初の機体で、FMS購入国用に操縦者と整備員用訓練プログラムを準備してきた米側関係者にとって、一つの大きな新事業の開始を告げる機体であり、米空軍webサイト記事は米軍関係者の喜びと決意のコメントを掲載しています

また同記事は、日米両国の整備員チームが機体を受け入れたことに触れ、航空自衛隊の整備員チームの写真を3枚も掲載してくれています。

特に写真の中で米側関係者は最小限に紹介し、空自隊員を写真でショーアップしてくれている様子に同盟国への配慮を感じ、嬉しい気持ちにもなりました

まんぐーすはF-35を「亡国のF-35」と表現し、この購入決定や戦闘機に固執する戦闘機命派の高級幹部を非難してきましたが、命に服し、最前線で受け入れに汗をかく隊員の皆さんに何の恨みもありませんし、むしろ敬意を表したいと思っています。

まんぐーすはF-35を「亡国のF-35」と表現し、この購入決定や戦闘機に固執する戦闘機命派の高級幹部を非難してきましたが、命に服し、最前線で受け入れに汗をかく隊員の皆さんに何の恨みもありませんし、むしろ敬意を表したいと思っています。だからこそ思います!

こんな機会に、なぜ受け入れのため地道に努力する整備員達を日本国内でショーアップしないのか? 整備員や地上で黙々と準備に取り組む隊員に目を向ける視点がないのか?

パイロット以外が目立つのがイヤなのか? パイロットだけが絵になると思っているのか?

11月28日の米国でのイベントですが、約1週間が経過した12月4日の段階でも、防衛省webサイトはもちろんのこと、航空自衛隊webサイトも、全くこの記念すべき整備員達をアピールできる機会を生かそうとはしていません

11月28日の米国でのイベントですが、約1週間が経過した12月4日の段階でも、防衛省webサイトはもちろんのこと、航空自衛隊webサイトも、全くこの記念すべき整備員達をアピールできる機会を生かそうとはしていませんちなみに空自は、29日に上記トップ写真を誰も見ないようなwebサイトの隅に掲載していますが、「整備員」との説明の一言もありません。米空軍webサイトは丁寧に説明してくれているのに・・・・

またこの到着を伝える米空軍webサイト記事で奇妙なのは、受け入れに従事した航空自衛隊員の名前やコメントを一切紹介していない点で、隊員の名前は情報保全上の配慮と深読みしても、空自隊員コメントが無いのは、空自広報担当者のサポートが不十分だったからだと思います

この1番機は、戦闘機命派の航空幕僚長が出席した9月23日のド派手な式典でお披露目され、その様子は国内外の各報道機関に必死に配信されたようですが、それとの落差を痛切に感じます

この1番機は、戦闘機命派の航空幕僚長が出席した9月23日のド派手な式典でお披露目され、その様子は国内外の各報道機関に必死に配信されたようですが、それとの落差を痛切に感じますそして、パイロット以外に冷たい組織文化を如実に表現する典型的な事象だと思います

まぁ、ついでに邪推すれば・・・

以下の12月2日のイベントをショーアップするため、整備員達が犠牲になったのかもしれません

稲田大臣の次期戦闘機に関する発言

(12月2日岐阜基地でX-2「心神」視察後に)

→http://www.mod.go.jp/j/press/kisha/2016/12/02a.html

記者質問1:大臣は、将来戦闘機、国産、純国産であるべきか、共同開発かというお考えはいかがでしょうか。

記者質問1:大臣は、将来戦闘機、国産、純国産であるべきか、共同開発かというお考えはいかがでしょうか。稲田大臣:そこはやはり、多様なところで、共同開発も、国際的に共同開発することの良さもありますし、いろいろな多様な選択肢があって、さまざまな観点から考慮することが必要だというふうに思います。

記者質問2:X-2の試験データ等を踏まえて、将来戦闘機の選考をしていくと思うのですけれども、国産化等に向けた現在の検討状況と今後のスケジュールを教えていただいてよろしいでしょうか。

稲田大臣:本当に、非常にいろんな角度から考えられていますし、エンジンも国産ですし、ものを開発していますし、私は、こういった研究が民間の経済発展にも資するものでありますので、非常に期待をしています。そして、さらには、国際共同開発ということもあるわけですから、いろいろな選択肢を与えてくれる研究だというふうに思います。

//////////////////////////////////////////////////

「国際的に共同開発」とか、「国際共同開発」とかの言葉を、キーワードとして頭にたたき込んで会見に望んだような雰囲気がプンプンしますが・・・。気のせいでしょうか・・・???

9月23日の1番機お披露目式典

→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-09-24

くたばれ日本の戦闘機命派

「大局を見誤るな:J-20初公開に思う」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-11-02

「F-35の主要な問題点」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-12-17

「F-3開発の動きと日本への提言」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-03-18

「戦闘機の呪縛から脱せよ」→http://crusade.blog.so-net.ne.jp/2013-04-16

空自OBに戦闘機を巡る対立

「織田邦男の戦闘機命論」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-03-06

「広中雅之は対領空侵効果に疑問」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-08-18-1

「小野田治も戦闘機に疑問」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-07-05