米海軍空母を5つの視点で学ぶ [ちょっとお得な話]

空母カールビンソンはニミッツ級空母の3番艦です!

花粉症疲れなので、米軍事情報サイト「Military.com」が提供しているシリーズ「5 Things You Don't Know About」をしのぎでご紹介します

花粉症疲れなので、米軍事情報サイト「Military.com」が提供しているシリーズ「5 Things You Don't Know About」をしのぎでご紹介しますこのシリーズは軍事装備品を映像と共に、5つの豆知識から学ぼうとするもので、これまで7つほどご紹介してきました。過去の記事は末尾をご覧下さい。

今日のテーマは「米海軍空母」で、全く相互に関連性のない5つの話題でアプローチします。聞き取りの間違いにはご容赦を・・・

5つの視点は、米空母搭載戦力の規模、湖で運用していた空母、最初のモジュラー工法、WW2間には同名空母が、世界最大意の空母はです。

映像は約7分です。

話題1

●現在主力のニミッツ級空母には、約90機の艦載機が搭載されている

●世界の空軍で、90機以上の作戦機を保有している国は、半分程度である

話題2

●WW2間、空母艦載機の操縦者養成のため、5大湖に2隻の客船を改造した空母が配備されていた

●この訓練用空母によって、約2800名の艦載機操縦者を養成し、その中には2代目ブッシュ大統領も含まれている

話題3

話題3●空母の巨大化が進む一方で、空母を建造するドックの大型化には限界があった

●これを克服するため、船体を分割して製造し、最後に組み立てるモデュラー方式を導入

●最初にこの方式で建造されたのは、1981年の空母セオドア・ルーズベルト

話題4

●WW2間、同じ名前の空母が5組存在した。これは敵の攻撃で撃沈された空母を、同じ名前で再建したためである

●同戦争の間に12隻が撃沈又は作戦不能になったが、そのうち5隻が同名で復活した

話題5

●現在最大の空母はニミッツ級で、約9万7000トンだが、現在一番艦を建造中のフォード級は10万トン

映像をもう一つ:ニミッツ級空母のイメージ映像(2分半)

//////////////////////////////////////////////////////

米海軍の空母1隻で、世界の半分以上の空軍以上の作戦機を搭載しているとは・・・。

恐らく、作戦機が搭載している兵器の質、ネットワーク情報力、兵站や補給能力、人材教育の質などなどを含めて考えれば、米空母1隻以上の任務を遂行できる空軍は、世界でも片手で数えられる程度しか無いのでは・・・

恐らく、作戦機が搭載している兵器の質、ネットワーク情報力、兵站や補給能力、人材教育の質などなどを含めて考えれば、米空母1隻以上の任務を遂行できる空軍は、世界でも片手で数えられる程度しか無いのでは・・・この他にも「5つの視点で学ぶ」シリーズには、以下で紹介した以外にも、「地雷」「米空軍パイロット」などが公開されています。ご興味のある方はどうぞ

映像で5つの視点から学ぶ

「核兵器」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-02-05

「米海軍」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-11-27

「米海軍潜水艦」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-11-26

「火炎放射器」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-04-11-2

「負傷者救出ヘリ」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-03-07

「B-2爆撃機」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-03-01

「AK-47ライフル」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-02-28

「原子力潜水艦」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-02-07-1

映像で見るシリーズ

「12㎏の兵器搭載地上ロボット」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-05-09

「防空&ミサイル防衛の融合IAMD」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-05-27-2

「威力強烈:AC-130」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-02-06

「CASの歴史を学ぶ」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-09-19

「イメージ中国軍の島嶼侵攻」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-09-06

お勧めです

「泣ける:帰還兵士と犬との再会」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-09-05

「レーザー兵器試験@ペルシャ湾」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-12-13

時代遅れの兵器が大活躍の事例 [ちょっとお得な話]

Facebook→http://www.facebook.com/holylandsonettokyo

Twitter→https://twitter.com/Mongoose2011

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

昨年12月5日付Military.comが、時代遅れだと言われていた兵器が大活躍した例を紹介しているので、新年会での話題提供としてご参考まで取り上げます。

昨年12月5日付Military.comが、時代遅れだと言われていた兵器が大活躍した例を紹介しているので、新年会での話題提供としてご参考まで取り上げます。5つの例を取り上げているのですが、その一つ「A-10攻撃機」については、最近の中東での大活躍と米空軍が退役させたいのに議会が退役を許さないゴタゴタ状態をこれまでご紹介してきたので、省略させて頂きます

4つの兵器とは「銃剣」「迫撃砲」「OV-10 Bronco」と「夜の魔女:複葉機」です。

紹介されている例は様々で、有効性が本当なのと感じる部分もありますが、紹介させて頂きます

アフガンやイラクでの銃剣

●銃剣は、17世紀から18世紀の欧州革命戦争や南北戦争で役割を終えたのでは・・・と考えられていたが、イラクやアフガンでの戦いで存在感を示している

●銃剣は、17世紀から18世紀の欧州革命戦争や南北戦争で役割を終えたのでは・・・と考えられていたが、イラクやアフガンでの戦いで存在感を示している●最も著名な事例は2004年の英国陸軍による戦いである。20名の英国兵が塹壕に逃げ込んだ過激派を追い込み、車両搭載の兵器で攻撃したが効果がなく、弾薬が底を突いてきた

●その時、英軍指揮官は車両から降りて銃剣を小銃の先端に取り付けて戦うように命じ、英軍部隊は3名の負傷者を出しただけで、28名の敵を刺殺した

迫撃砲の効果を再認識

●数百年の使用実績が記録されている迫撃砲だったが、WW1当時には既に過去の兵器と考えられるようになっていた

●数百年の使用実績が記録されている迫撃砲だったが、WW1当時には既に過去の兵器と考えられるようになっていた●しかし、日露戦争で迫撃砲や手榴弾が有効活用されるのを確認したドイツ軍が、フランス軍防御陣地突破に有効だと効果を見直し、再び兵器の調達改良を開始した

●連合軍側もドイツ軍の動きに追随し、やがて英国製の携帯性と威力に優れた「Stokes trench mortar」等の近代兵器へと発展する切っ掛けとなった

OV-10 Broncoが中東で復活

●1965年に初飛行し、ベトナム戦争でデビューし、湾岸戦争まで活躍したOV-10 Broncoは、空中偵察や地上火砲の誘導等でCOIN戦に活躍したが、1995年に引退した

●1965年に初飛行し、ベトナム戦争でデビューし、湾岸戦争まで活躍したOV-10 Broncoは、空中偵察や地上火砲の誘導等でCOIN戦に活躍したが、1995年に引退した●しかしボーイング社がその歴史的活躍に再び注目し、2機を対ISIS戦に中央軍に派遣したところ、素晴らしい活躍をしている

●2015年の記録では、132回の飛行任務に挑み、99%の任務達成率を誇っている

ソ連の「夜の魔女」飛行隊の複葉機

●WW2時にソ連軍に編制され、「夜の魔女:Night Witches」との名で呼ばれた夜間爆撃部隊が存在した。この飛行部隊は当時時代遅れの複葉機を使用し、その静粛性を利用して夜間爆撃をドイツ軍に行った

●WW2時にソ連軍に編制され、「夜の魔女:Night Witches」との名で呼ばれた夜間爆撃部隊が存在した。この飛行部隊は当時時代遅れの複葉機を使用し、その静粛性を利用して夜間爆撃をドイツ軍に行った●ドイツ軍の防空網は当時としては近代的で優れていたが、パワーも不足し2発しか爆弾を搭載できないベニヤ板と布製のソ連の複葉機「Polikarpov U-2」を夜間発見できず、ドイツ地上部隊は大きな被害を受けた

●複葉機の夜間爆撃部隊は、WW2間に約3万回の爆撃任務を行い、計23000トンの爆弾を投下した

///////////////////////////////////////////////////

北朝鮮が保有する双発機が、木製で究極のステルス機であり、特殊攻撃部隊の潜入用だと恐れられていますが、温故知新の典型例かも知れません

銃剣で28名刺殺とは、かなりインパクトのある戦いですが、観閲式等で目にする自衛隊の銃剣は、刃物として使用可能なようには見えないのですが、有事は磨いたりするんでしょうか???

珍しく戦史のお勉強でした

歴史に学べ:今の自衛隊を描写したような分析!

記事:書籍「失敗の本質」から今こそ学べ! より抜粋

→http://crusade.blog.so-net.ne.jp/2013-12-31

同書が指摘した「失敗の本質」とは

●旧日本軍は、官僚的組織原理と属人ネットワークで行動し、学習棄却(知識を捨てての学び直し)による自己革新と軍事的合理性の追求が出来なかった

●旧日本軍は、官僚的組織原理と属人ネットワークで行動し、学習棄却(知識を捨てての学び直し)による自己革新と軍事的合理性の追求が出来なかった●戦略志向は短期決戦型で、戦略オプションは狭くかつ統合性が欠如し、戦略策定の方法論は科学的合理主義というよりも独特の主観的微修正の繰り返しで、雰囲気で決定した作戦には柔軟性はなく、敵の出方等による修正無しだった

●本来合理的であるはずの官僚主義に、人的ネットワークを基盤とする集団主義が混在。システムよりも属人的統合が支配的。人情を基本とした独自の官僚主義を昇華

●資源としての技術体系は一点豪華主義で全体のバランス欠如。

●学習が、既存の枠組み内でのみ強化され、かつ固定的

終戦記念日に振り返る記事3本まとめ

●終戦の詔勅たる「玉音放送」を嚙み締める。「原文」、「口語訳」、「英文訳」の対比で

●天皇陛下が未だに「先の大戦」と呼ばれる公式見解無き戦争の呼称議論

●歴史認識に関する3つの首相談話を比較分析

米海軍を5つの小ネタで学ぶ [ちょっとお得な話]

このシリーズは軍事装備品を映像と共に、5つの豆知識から学ぼうとするもので、過去に6本ご紹介してきました。過去の記事は末尾をご覧下さい。

今日のテーマは「米海軍」で、この大きなテーマにどうアプローチするのかと思いましたが、いつものように全く相互に関連性のない5つの話題でアプローチしています。いつものように、英語解説の聞き取りの間違いにはご容赦を・・・

5つの視点は、月面着地第一号は元海軍人、WW2で潜水艦乗りの死傷率が全軍で最高、21発の礼砲は無脅威を、複数の町が米海軍発祥を主張、米海軍規模が最大時は・・・です。

映像は約6分半です。

話題1:月面着地第一号

●月面に人類初の1歩を記録したアームストロング氏は、米海軍の武装偵察機パイロットとして朝鮮戦争で78回の作戦飛行を行っていた海軍OBである

●月面に人類初の1歩を記録したアームストロング氏は、米海軍の武装偵察機パイロットとして朝鮮戦争で78回の作戦飛行を行っていた海軍OBである●1947年に予備役、49年には正規兵となり朝鮮戦争に従軍した。1952年には地対空砲の攻撃で機体が被弾し、何とか友軍領域まで戻ったが基地到着前に緊急脱出し助かった

話題2:WW2で潜水艦乗りの死傷率

●WW2時の米海軍潜水艦部隊は、全兵士の2%を占める程度の規模であったが、WW2期間に52隻が乗員3500名と共に失われ、この死傷率は全軍の中で最高だった

話題3:21発の礼砲

●米海軍では、現役大統領、元大統領、大統領選挙勝者に21発の礼砲で敬意を表するのが儀礼であるが、これは昔、軍艦が相手国に入港する際、大砲を全て空砲で発射して脅威でないことを証明する習慣から生まれたもの

●外国国旗や外国元首や外国海軍トップにも同様の儀礼で応接する

話題4:米海軍発祥町を複数が主張

●米海軍は1775年に初めて編制されたことになっているが、その発祥地には複数の町が名乗りを上げ、結論は出ていない

●米海軍は1775年に初めて編制されたことになっているが、その発祥地には複数の町が名乗りを上げ、結論は出ていない●発祥地として主張する各町等は、最初の軍艦を建造したとか、最初の艦隊が配備され乗員が住んでいたとか、海軍編制決定の議論を議員が行った町とか、

話題5:米海軍規模が最大時は・

●WW2の間、米海軍は史上最大の海軍規模を誇り、6700隻以上の艦艇を保有していた。

●空母27隻、支援空母77隻、戦闘艦艇360隻以上であった

//////////////////////////////////////////////////////

月面に立った最初の人類が米海軍OBとは、陸軍や空軍は悔しい思いをしてるんでしょうねぇ・・・

でも、国家を挙げた大プロジェクトの最後の詰めの最前線指揮官を、軍人OBが勤める辺りが軍人の面目躍如ですね!

そう言えば、F-15のテストパイロット上がりの操縦者が、公募宇宙飛行士の第1号に選出され、宇宙ステーションで活躍したのは記憶に新しいところです

この他にも「5つの視点で学ぶ」シリーズには、以下で紹介した以外にも、「空母」「地雷」などが公開されています。ご興味のある方はどうぞ

映像で5つの視点から学ぶ

「米海軍潜水艦」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-11-26

「火炎放射器」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-04-11-2

「負傷者救出ヘリ」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-03-07

「B-2爆撃機」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-03-01

「AK-47ライフル」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-02-28

「原子力潜水艦」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-02-07-1

映像で見るシリーズ

「わずか12㎏の兵器搭載地上ロボット」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-05-09

「防空&ミサイル防衛の融合IAMD」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-05-27-2

「威力強烈:AC-130」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-02-06

「CASの歴史を学ぶ」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-09-19

「イメージ中国軍の島嶼侵攻」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-09-06

「泣ける:帰還兵士と犬との再会」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-09-05

「レーザー兵器試験@ペルシャ湾」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-12-13

米海軍潜水艦を5つの視点で学ぶ [ちょっとお得な話]

クリスマスのお休みでネタ枯れなので、米軍事情報サイト「Military.com」が提供しているシリーズ「5 Things You Don't Know About」を久々にご紹介します

クリスマスのお休みでネタ枯れなので、米軍事情報サイト「Military.com」が提供しているシリーズ「5 Things You Don't Know About」を久々にご紹介しますこのシリーズは軍事装備品を映像と共に、5つの豆知識から学ぼうとするもので、これまで5つほどご紹介してきました。過去の記事は末尾をご覧下さい。

今日のテーマは「米海軍潜水艦」で、全く相互に関連性のない5つの話題でアプローチします。聞き取りの間違いにはご容赦を・・・

5つの視点は、戦略原潜搭載の核兵器の威力、潜水艦手当は誰が考案、米潜水艦での最長連続任務期間、最も高価な金銀運搬記録、米海軍の原子力潜水艦喪失事故です。

映像は約6分半です。

話題1

●米海軍が現在使用する戦略核兵器搭載オハイオ級原潜1隻で、広島型原爆の約3000倍の破壊力の核兵器を搭載している

●米海軍が現在使用する戦略核兵器搭載オハイオ級原潜1隻で、広島型原爆の約3000倍の破壊力の核兵器を搭載している●オハイオ級原潜は24発のトライデント2型SLBMを搭載しており、各ミサイルが4個の小弾頭を持っており、計96個の小弾頭がオハイオ級に積み込まれている

●小弾頭には複数の種類があるが、1個で広島型原爆の約30倍の威力があり、96X30=2880倍の破壊力となる

話題2

●潜水艦搭乗員への特別手当を最初に要求したのはセオドア・ルーズベルト大統領である。1905年のことだった

●潜水艦の可能性に興味を持った同大統領は、約2時間の搭乗視察を行い、その操作の難しさと精神的な負担の大きさを痛感し、視察後直ちに特別手当を予算化すると発表した

●資格を取得した乗員は月10ドル、加えて潜水業務1日につき1ドル。資格取得訓練中の兵士も月5ドルの特別手当を予算化し、人材の確保に勤めた

話題3

●戦略ミサイル原潜は連続航行勤務の期間が長いが、同潜水艦には通常2クルーがアサインされ、一方が任務で、他方が地上で休養や訓練や任務準備を行う

●戦略ミサイル原潜は連続航行勤務の期間が長いが、同潜水艦には通常2クルーがアサインされ、一方が任務で、他方が地上で休養や訓練や任務準備を行う●通常のミサイル原潜の1回の平均任務期間は70日間だが、2014年に行われた連続140日間任務が最長記録となっている

話題4

●太平洋戦争時、真珠湾奇襲攻撃後の日本軍の電撃南方侵攻により、フィリピン駐留米軍は補給物資を入手することが困難になった

●そこで米軍は潜水艦で弾薬等の輸送を行ったが、フィリピンからの帰路には、積み荷を降ろした後のスペースに砂袋等を詰めて潜水が出来るように重量を増やしていた

●いよいよフィリピンでの地位が危うくなってきた米国は、フィリピンから金銀約10億円分を潜水艦に搭載し、ハワイまで避難させた

話題5

●米海軍の原子力潜水艦が失われた事故は、過去に2件ある

●1963年に129名が死亡した事故があり、これが潜水艦事故史上で最悪の人的犠牲事故である。もう1件は1968年で99名の乗員が犠牲となった

//////////////////////////////////////////////////////

戦略原潜の1回の平均任務期間が70日間だとは知りませんでした・・・・。戦略原潜には、女性の配置を始まっているらしいですが。

戦略原潜の1回の平均任務期間が70日間だとは知りませんでした・・・・。戦略原潜には、女性の配置を始まっているらしいですが。この他にも「5つの視点で学ぶ」シリーズには、以下で紹介した以外にも、「空母」「米海軍」「地雷」などが公開されています。ご興味のある方はどうぞ

映像で5つの視点から学ぶ

「火炎放射器」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-04-11-2

「負傷者救出ヘリ」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-03-07

「B-2爆撃機」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-03-01

「AK-47ライフル」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-02-28

「原子力潜水艦」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-02-07-1

映像で見るシリーズ

「わずか12㎏の兵器搭載地上ロボット」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-05-09

「防空&ミサイル防衛の融合IAMD」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-05-27-2

「威力強烈:AC-130」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-02-06

「CASの歴史を学ぶ」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-09-19

「イメージ中国軍の島嶼侵攻」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-09-06

「泣ける:帰還兵士と犬との再会」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-09-05

「レーザー兵器試験@ペルシャ湾」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-12-13

米空軍が2016年もやりますサンタ大追跡! [ちょっとお得な話]

全世界に「7,281,439,471個」のプレゼントを配達終了です!

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

米空軍とボランティアと企業群が今年もサンタを大追跡!

→http://www.noradsanta.org/

日本時間の24日午後4時頃からサンタが北極で活動開始!

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

既に50年以上の歴史を持つ行事ですが、ユーモアを解する世界の人々に8カ国語(日本、中国、オランダ、スペイン、伊、英米、仏、ポルトガル)で提供されており、厳しい予算の中でも頑張ってくれています。

既に50年以上の歴史を持つ行事ですが、ユーモアを解する世界の人々に8カ国語(日本、中国、オランダ、スペイン、伊、英米、仏、ポルトガル)で提供されており、厳しい予算の中でも頑張ってくれています。皆さん!お子さんのいらっしゃる方はもちろん、意中の方とご一緒の方も、はたまた西洋のしきたりを無視する方も、遊び心で一度サイト(記事の冒頭にアドレス記載)を覗いてみては如何ですか。

昨年2015年のハイライトをご紹介

まず、サンタ村を出発した際の映像です!

ロンドンの時計台と大観覧車上空も通過!

エジプトのピラミッド上空も!

サンタ追跡の歴史と最新技術(?)映像で!

サンタ大追跡の歴史と最新技術?・・

なぜ米空軍NORADがサンタを追跡するのか?

NORAD(北米航空宇宙防衛司令部)とその前身である CONAD(中央防衛航空軍基地)は、50 年以上にわたりサンタの飛行を追跡してきました。

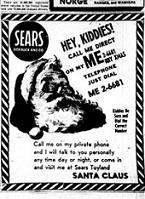

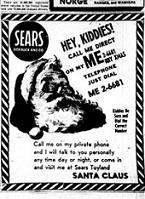

この恒例行事は、1955 年にコロラド州に拠点を置くシアーズ ローバック社が、子供向けに「サンタへの直通電話」を開設した際に、なんと誤って CONAD司令長官への直通電話番号を掲載したポスターを全国に掲示した事に始まりました。

この恒例行事は、1955 年にコロラド州に拠点を置くシアーズ ローバック社が、子供向けに「サンタへの直通電話」を開設した際に、なんと誤って CONAD司令長官への直通電話番号を掲載したポスターを全国に掲示した事に始まりました。子供たちからの間違い電話を受けた当時の司令官シャウプ大佐(写真)が、ユーモアでサンタの行動を部下に米空軍のレーダーで確認させる振りをして、電話を掛けてきた子供たちにサンタの現在地の最新情報を随時伝えたことに始まりました。

1958 年、カナダと米国の両政府は「NORAD」として知られる両国が共同運営する北米防空組織を創設しましたが、NORADもサンタの追跡という伝統も引き継いだというわけです。

それ以来、NORAD の職員とその家族や友人の献身的なボランティアによって、世界中の子供たちからの電話やメールへの対応が続けられています。また、現在ではサンタの追跡にインターネットも利用しています。サンタの現在地を調べようと「NORAD Tracks Santa」ウェブサイトにアクセスする人の数は、何百万人にものぼります。

そして今では、世界中のメディアもサンタの飛行経路に関する信頼できる情報源として、NORAD の情報を採用しているそうです。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

どのようにサンタを追跡?

(NORAD・Santaサイト情報。ジョークにご注意を。)

●NORAD は、レーダー、人工衛星、サンタ カメラ、ジェット戦闘機の 4 つの最新鋭システムでサンタを追跡します。

●まず使用するのは、「北米警戒システム」と呼ばれる NORAD のレーダー システムです。この強力なレーダー システムは、北米の北部国境に張り巡らされた 47 の施設で構成されています。NORAD はクリスマス イブにこのレーダーを絶えず監視して、サンタクロースが北極を出発する瞬間をキャッチします。

●まず使用するのは、「北米警戒システム」と呼ばれる NORAD のレーダー システムです。この強力なレーダー システムは、北米の北部国境に張り巡らされた 47 の施設で構成されています。NORAD はクリスマス イブにこのレーダーを絶えず監視して、サンタクロースが北極を出発する瞬間をキャッチします。●サンタが飛び立ったのをレーダーで確認したら、次の検知システムの出番です。地球の上空約 36,000 km の静止軌道上には、赤外線センサーが搭載され熱を感知することのできる人工衛星が複数配置されています。なんと、赤鼻のトナカイ「ルドルフ」の鼻からは赤外線信号が放出されているため、NORAD の人工衛星はルドルフとサンタの位置を検知できるのです。

●3 番目の追跡システムは「サンタ カメラ」ネットワークです。「サンタ追跡プログラム」をインターネット上で展開し始めた 1998 年から使用しています。サンタ カメラは超クールなハイテクの高速デジタル カメラで、世界中にあらかじめ設置されています。NORAD では、これらのカメラをクリスマス イブの 1 日だけ使用します。これで世界中を飛び回るサンタとトナカイの画像と動画を捉えます。

●追跡システムの 4 番手はジェット戦闘機です。CF-18 戦闘機を操縦するカナダ NORAD のパイロットがサンタに接近し、北米へと迎え入れます。米国内では、F-15 や F-16 戦闘機を操縦する米国 NORAD のパイロットが、サンタとその有名なトナカイたち(ダッシャー、ダンサー、プランサー、ヴィクゼン、コメット、キューピッド、ドナー、ブリッチェン、そしてもちろん、ルドルフ)とのスリル満点の共同飛行を実現します。

●追跡システムの 4 番手はジェット戦闘機です。CF-18 戦闘機を操縦するカナダ NORAD のパイロットがサンタに接近し、北米へと迎え入れます。米国内では、F-15 や F-16 戦闘機を操縦する米国 NORAD のパイロットが、サンタとその有名なトナカイたち(ダッシャー、ダンサー、プランサー、ヴィクゼン、コメット、キューピッド、ドナー、ブリッチェン、そしてもちろん、ルドルフ)とのスリル満点の共同飛行を実現します。///////////////////////////////////////////////////////////////

サンタに関する米空軍の公式解説

サンタ行動の科学的分析

●サンタは良い子にしていた子供達の長いリストを持っています。毎年子供たちのリストは増え続けています。結果としてサンタは、1 軒あたり 0.0002~0.0003 秒の速さで各家庭を回らなければいけないということになります!

●サンタクロースが1600 歳以上だという事実を考えても、また、サンタは子供たちにプレゼントを届ける大切な仕事を慌ててしようとは思わない点からしても、彼が私達の知る「時空間」で作業しているわけではないことが想像できます。

●そう考えると、私達とは異なる時空間で活動しているらしいと考えるのが唯一合理的な結論となります。

サンタの存在と移動手段について

●多くの歴史的データと 50 年以上に渡る NORAD の追跡資料から導き出される結論は、サンタクロースが世界中の子供達に心の中に実在し心から愛されているということです。

●多くの歴史的データと 50 年以上に渡る NORAD の追跡資料から導き出される結論は、サンタクロースが世界中の子供達に心の中に実在し心から愛されているということです。●ライト兄弟による最初の飛行機より以前から、サンタは猛スピードで家から家へと飛び回る方法を見つけなければなりませんでした。サンタ・カメラの画像からサンタは素早く移動するために空飛ぶトナカイの群れを選択したことが分かっています。

●このトナカイたちの詳細はまだまだ不明ですが、分かっていることは、サンタが世界中にプレゼントを届けるという任務の手伝いをトナカイ達に要請したということです。その他の詳細は、素敵な謎のベールに包まれています。

イブの24日午後4時頃からサンタが北極で活動開始!

本年も気楽に楽しみましょう!

NORADのサンタ大追跡webサイト

→http://www.noradsanta.org/

AI操作の無人機が有人戦闘機に勝利 [ちょっとお得な話]

16日、ロンドンでDefence IQが主催して開催された「国際戦闘機会議」で、シミュレーション上ながら、有人戦闘機と人工知能AIが操作する無人機の空中戦を行ったところ、無人機側の性能や支援態勢をかなり抑えた設定でも「多くの勝利:numerous wins」を収めたと発表があったようです

16日、ロンドンでDefence IQが主催して開催された「国際戦闘機会議」で、シミュレーション上ながら、有人戦闘機と人工知能AIが操作する無人機の空中戦を行ったところ、無人機側の性能や支援態勢をかなり抑えた設定でも「多くの勝利:numerous wins」を収めたと発表があったようです発表したのはオハイオ州に所在する社員わずか3名の人工知能開発会社「Psibernetix」で、CEOのNick Ernest氏は、米空軍研究所AFRLが主導する研究を担っていると説明し、今後の航空作戦機の大きな課題を、「無人機の群れ」操作と「有人機と無人機のチーム編成」だと語って研究開発の状況を説明したようです。

18日付米空軍協会web記事によれば

●同社が扱っている人工知能「Alpha」は、2013年にボーイング社が空軍研究所に納入した敵の行動をシミュレーションするアルゴリズムを改善する目的のプログラムだった

●同社が扱っている人工知能「Alpha」は、2013年にボーイング社が空軍研究所に納入した敵の行動をシミュレーションするアルゴリズムを改善する目的のプログラムだった●この人工知能「Alpha」を、Psibernetix社が「ファジー理論」を活用して劇的に改善し、無人機と有人機を組み合わせた様々な高度なシミュレーションに成功した

●16日の講演で同CEOは、操縦者が12機の有人機を模擬し、人工知能「Alpha」が操作する無人機と、どのような空中戦闘を繰り広げたかを解説した

●シュミレーション設定では、有人機はAWACSの支援を受けた上質の従来型戦闘機で、人工知能「Alpha」が操作する無人機は、最大速度を200ノット落とし、加速性能や旋回性能も抑え、AWACSの支援が無い状態で戦った

●この様に人工知能「Alpha」操縦の無人機は不利な条件下だったが、有人機との戦いで「多くの勝利:numerous wins」を収めた。

●「有人機2機VS無人機2機」の設定でも、「有人機4機VS無人機2機」の設定でもその様な結果だった

●人工知能「Alpha」は、他の同様の人工知能とは異なり、計算能力をそれほど必要とせず($35 Raspberry Piで動作)、自ら学習するだけでなく、学習結果が数秒間で生かされる優れたシステムである

●人工知能「Alpha」は、他の同様の人工知能とは異なり、計算能力をそれほど必要とせず($35 Raspberry Piで動作)、自ら学習するだけでなく、学習結果が数秒間で生かされる優れたシステムである●しかし同CEOは「Alpha」がまだ開発初期段階にあると語り、「現実の事象を正確に表現しているわけではない」「より素晴らしい結果を得るには、まだやるべき事が多く残されている」「しかし極めて興味深いデータが得られている」と説明した

////////////////////////////////////////////////////////

昨日はカーライル大将の同イベントでの講演をご紹介しましたが、この国際戦闘機会議(International Fighter conference)は非常に興味深いイベントです。

我が空軍も、三沢で英空軍戦闘機とチャラチャラしてるくらいなら、このような将来を考えるイベントに人材を派遣して「頭を冷やす」べきではないかと思います

「パイロットの7分頭」と申しまして、どんなにベテランで優秀なパイロットでも、重いヘルメットをかぶり、酸素マスクを付け、機体にベルトで固定されて上空に飛び上がり、戦闘機の状態を各種計器でモニターしながら敵機と戦うとなれば、地上で可能なレベルの6~7割程度の判断能力しかないと言われています

ですから、空中戦に参加している各機の位置や状況が把握できて人工知能にインプット可能であれば、「パイロットの7分頭」に人工知能が勝利する可能性は十分あるのでしょう。

ですから、空中戦に参加している各機の位置や状況が把握できて人工知能にインプット可能であれば、「パイロットの7分頭」に人工知能が勝利する可能性は十分あるのでしょう。詳細は不明ながら、無人機側の性能や体制をかなり抑えていても「numerous wins」ですから、実際上空のパイロットは「4分頭」程度なのかもしれません。

この人工知能をわずか3人の会社が進化させ、安価で大量投入可能な「無人機の群れ」制御技術と結びつけば、有人戦闘機パイロットがしがみつく「制空」の概念は根底から変化するのでしょう。

我が空軍が「亡国のF-35」に振り回されている間に、そんな時代を迎えることになるのでしょう・・・むなしい・・・

なお以下の表現は、無人機側の機動制限を記事が描写した部分です。専門用語で理解不能なので、有識者の皆様のために掲載しておきます

「They turned us down to 1.9 radial Gs, which is pretty low for a fighter aircraft」, Ernest said. 「And we were restricted to 0.19 max for linear Gs, which is about 75 percent of the acceleration of a Honda Odyssey minivan」

無人機の群れ関連

「国防長官が技術飛躍有りと」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-10-29-1

「無人機の群れ:艦艇の攻撃や防御」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-01-10

「海軍研究所の滑空無人機」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-01-04

米空軍の将来制空アセット検討

「Penetrating Counter Air検討」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-08-30

「航続距離や搭載量が重要」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-04-08

「2030年検討の結果発表」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-06-02

人工知能「Alpha」の日本語解説記事

→http://wired.jp/2016/07/04/ai-fighter-pilot/

米軍でロボット外科手術の技術普及に向け [ちょっとお得な話]

ロボット手術が出来ないと競争で負けるとか

10月26日付米空軍web記事が、ミシシッピ州Keesler空軍基地にある米空軍病院(医療センター)で、外科手術ロボットシステムと同ロボット訓練装置が使用開始となり、医療の質の向上と米空軍所属医師の能力向上に大きな貢献が期待できると報じています

10月26日付米空軍web記事が、ミシシッピ州Keesler空軍基地にある米空軍病院(医療センター)で、外科手術ロボットシステムと同ロボット訓練装置が使用開始となり、医療の質の向上と米空軍所属医師の能力向上に大きな貢献が期待できると報じています手術ロボット導入で人間医師の技量が低下するのでは・・・と「素人の」疑問を持ちつつ記事を読み進めておくと、ロボット手術が可能な手術はある程度限定されるのでしょうが、特定分野ではロボット手術が人間より優れていることが既定事実として話が進んでおり、時代の流れを感じてしまいました

つまり、特定分野ではロボット手術の方が正確で回復が早く、患者の負担を削減し、入院日数も削減できてコスト削減につながり素晴らしいとの考え方です。

そして、現在は手術ロボットを民間病院で借用する必要があり、技術習得訓練の不便さやロボット使用制限から、軍医師の技量が部外医師と競争力を失う懸念まで示唆されています

ご存じの方には興味のない記事でしょうが、かなりビックリしたのでご紹介します

10月26日付米空軍web記事によれば

●26日、Keesler空軍基地の外科医は、米空軍で初めて最新の外科手術ロボットが使用可能になった。同基地は「the da Vinci Xi」と呼ばれるロボットを2台入手し、1台を手術用に、もう一台を訓練用に使用する

●26日、Keesler空軍基地の外科医は、米空軍で初めて最新の外科手術ロボットが使用可能になった。同基地は「the da Vinci Xi」と呼ばれるロボットを2台入手し、1台を手術用に、もう一台を訓練用に使用する●この訓練用を活用し、同基地の医療研究所は、ロボット手術教育研究所(InDoRSE(Institute for Defense Robotic Surgical Education))との機構を立ち上げ、外科医がロボット手術の資格を取得できる体制を確立した

●同基地のロボット手術課長である少佐(医師)は、「幾つかの外科手術において、ロボット手術は既に標準医療であり、民間医療機関では応用が急拡大している」とロボットの応用を語った

●同少佐はまた、ロボット手術を受ける患者が最も恩恵を受け、多くの良い側面があると述べ、「より小さな切開、はみ出し(hernia)や感染症のリスク低減により、より短い入院期間に貢献し、1日約17万円の入院費を削減できる」と説明した

●ロボット手術には高価な装置と、その操作には新たな訓練が必要で、米空軍の医師でロボット手術を望むものは、特別な訓練を外部で受け、協定を結んだ民間病院の装置を借りる必要があった。

●この問題への対策として、ロボット手術教育研究所(InDoRSE)は基地内に公式なロボット手術資格取得施設を設置し、同手術教育と訓練、大学院レベルの医療教育、そして研究開発に焦点を当てる

●InDoRSEは関連の準備を整え、遠方の空軍医師を受け入れてロボット手術の訓練を行う事も可能となっている

●更に同施設は、米空軍の医療関係者だけでなく、国防省全体への関係者へ拡大する事も考えている。また医師だけでなく、看護師や医療技術者も関係業務のため、ロボット手術教育のニーズがある。

///////////////////////////////////////////////////////

医療の世界全体に、この「robotic surgery」が何処まで浸透普及しているのか承知していませんが、米空軍や国防省全体として、医療の質向上のため、更に医師の確保・慰留のため、常に最新医療機材や学習の機会を提供する必要があるのでしょう。

医療の世界全体に、この「robotic surgery」が何処まで浸透普及しているのか承知していませんが、米空軍や国防省全体として、医療の質向上のため、更に医師の確保・慰留のため、常に最新医療機材や学習の機会を提供する必要があるのでしょう。日本で「robotic surgery」はどうなんでしょうか? なかなか感覚的には、受け入れにくい感じがするのですけれど・・・。年を取って、時代について行けなくなっているだけでしょうか???

「ちょっとお得な話」カテゴリー

「日本の空中給油機に赤外線ミサイル防御装置」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-09-25

「軍事痴呆症JAAGAにも非戦闘機命派OBか!?」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-08-18-1

「わずか12㎏の兵器搭載地上ロボット」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-05-09

日本の空中給油機に赤外線ミサイル防御装置 [ちょっとお得な話]

9月21日、米国務省の武器輸出を審査する部局DSCAが、日本への空中給油機KC-46AのFMSを許可すると発表しました。DSCAは「Defense Security Cooperation Agency」で、FMSは「Foreign Military Sale」の略です。

9月21日、米国務省の武器輸出を審査する部局DSCAが、日本への空中給油機KC-46AのFMSを許可すると発表しました。DSCAは「Defense Security Cooperation Agency」で、FMSは「Foreign Military Sale」の略です。この許可通知の中で目を引くのが、日本のKC-46に赤外線追尾の要撃ミサイルを無効化する、LAIRCMとかDIRCMとか呼ばれる装備を搭載して売却することが明記されている点です。

DIRCMは「Directional Infrared Countermeasure system」で、LAIRCMは「Large Aircraft Infrared Countermeasures system」の略です

国務省DSCAの発表によれば

●日本にFMSで4機のKC-46Aと関連装備を推計約2000億円で売却を許可する。

●それぞれの機体には2つのPratt &Whitney製のModel 4062 (PW4062)ターボファンエンジンを搭載し、1基の予備エンジンも含まれる

●関連装備として、GPSレシーバーと航空機防御システムを搭載し、GPSレシーバーはレイセオン社のMiniaturized Airborne GPS Receiver (MAGR) 2000で、ハッキングやサイバー攻撃対処能力を付与するもの。(注:他にも無線機や敵味方識別装置や訓練装置や支援サービスや関連取り扱い操作書等も含まれています)

●関連装備として、GPSレシーバーと航空機防御システムを搭載し、GPSレシーバーはレイセオン社のMiniaturized Airborne GPS Receiver (MAGR) 2000で、ハッキングやサイバー攻撃対処能力を付与するもの。(注:他にも無線機や敵味方識別装置や訓練装置や支援サービスや関連取り扱い操作書等も含まれています)●航空機防御システムは、レイセオンのALR-69A Radar Warning Receiver(RWR)と、Northrop Grummanの赤外線ミサイル妨害装置(LAIRCM又はDIRCM:AN/AAQ-24(V))である

●赤外線ミサイル妨害装置は以下により構成されている

three Guardian Laser Terminal Assemblies (GLTA)

six Ultra-Violet Missile Warning System (UVMWS) Sensors AN/AAR-54

one LAIRCM System Processor Replacements (LSPR),

one Control Indicator Unit Replacement,

one Smart Card Assembly, and one High Capacity Card

赤外線ミサイル妨害装置(DIRCM)とは

●機体全周をカバーするセンサーで、航空機に向け発射された要撃ミサイルを探知し、同ミサイルにレーザー光線を照射することにより、赤外線追尾ミサイルであった場合はミサイルの赤外線探知追尾センサーをマヒさせて無効化する装置

●機体全周をカバーするセンサーで、航空機に向け発射された要撃ミサイルを探知し、同ミサイルにレーザー光線を照射することにより、赤外線追尾ミサイルであった場合はミサイルの赤外線探知追尾センサーをマヒさせて無効化する装置●Northrop Grumman製の同装置(AN/AAQ-24(V))は、軍用大型機やヘリに搭載され、米軍や英国軍特殊部隊のC-130輸送機等を中心に約750台が提供されているが、カタールの政府専用機などVIP専用機にも搭載されている

●同社は、同製品が現時点で世界で唯一、世界中のテロリストや第3国までもが使用するようになっている、最新の赤外線追尾ミサイルに対して有効な妨害装置だと宣伝している

●同社の他に、イスラエルのElbit社が同様の装備を、19機種に計約100台出荷していると宣伝している。

原理が同じElbit社のDIRCM装置宣伝映像(約2分)

////////////////////////////////////////////////////////

その道に詳しい方には「そんなの当たり前・・」と言われそうですが、米国から無理矢理売りつけられたのかもしれませんが、それでも戦闘機以外の重要装備にこのような自己防御装置が付くことは嬉しいことです

レーザー自己防御装置がそれなりに成熟したら、レーダー誘導ミサイルにも対処できそうですから、そちらへの配慮も忘れないようにして欲しいものです。航空自衛隊様!

レーザー自己防御装置の状況

「2021年には戦闘機に」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-02-21

「まずC-17搭載レーザー兵器を」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-05-23

「特殊作戦C-130にレーザー兵器を」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-01-31

「米国防次官は慎重」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-09-12

「開発担当将軍も慎重」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-06-24

軍事痴呆症JAAGAにも非戦闘機命派OBか!? [ちょっとお得な話]

「軍事的効果に根本的な疑問」 「態勢の抜本的見直しを」

航空自衛隊のOB会である「(折れた)つばさ会」の付属組織を名乗る「(軍事痴呆症)JAAGA」(日米エアフォース友好協会)が、年2回の発行物である「JAAGAだより」の「創立20周年記念特集号」をネット上で公開しています。

航空自衛隊のOB会である「(折れた)つばさ会」の付属組織を名乗る「(軍事痴呆症)JAAGA」(日米エアフォース友好協会)が、年2回の発行物である「JAAGAだより」の「創立20周年記念特集号」をネット上で公開しています。「JAAGA」は、航空自衛隊と米空軍の相互理解及び友好親善の増進に資するため航空自衛隊のOB等で組織する私的な団体ですが、「20周年記念誌」の7ページに掲載されている通り、40以上の軍需産業等が「法人賛助会員」として名を連ねる団体でもあり、自衛隊や軍需産業に積極的に提言したり意見したり出来ない空気が支配する「毒にも薬にもならない老人会」であることは想像に難くありません

20周年記念誌は60ページ(18mbも)もある冊子で、講演会を催したり、現役自衛官に激励品を渡したり、日米関係強化に活躍した米軍人を表彰したり、日米関係者のパーティーを行ったりの写真で貢献度を現役自衛官にアピールする内容になっていますが、退職金や年金タップリ世代のJAAGA会員が後輩の現役自衛官を作業員として「あごで使う」実態から、現役には毛嫌いされているのが実態です

更に想像すれば、日本の新聞斜め読み程度の国際情勢や軍事知識と、「昔取った杵柄」記憶だけで訪米するJAAGA会員を接遇させられる米軍退役将軍達や在米日本大使館のメンバーは、心の底から「軍事痴呆症の老人会」を嘲笑しているか、邪魔臭がっているでしょう。哀れですねぇ・・・

そんな老人会の自画自賛の記念誌ですが、先日ご紹介した小野田治氏に続き、2人目の非戦闘機命派将軍OB登場か・・・と期待を抱かせる元空将の「特別寄稿」を見つけましたので、「暗闇に線香一本」ぐらいの期待度を持って一部をご紹介したいと思います

JAAGA顧問・廣中雅之氏は記念誌で

「米国防政策・戦略と空自の役割」と題したエッセイの結論で

●冷戦時代、空自は厳正な対領空侵犯措置を通じて、米国の封じ込め政策の下で日米同盟の一翼を担い、対ソ連を想定した抑止力を大いに発揮しました

●冷戦時代、空自は厳正な対領空侵犯措置を通じて、米国の封じ込め政策の下で日米同盟の一翼を担い、対ソ連を想定した抑止力を大いに発揮しました●しかしながら、近年の核搭載可能な長距離空対地ミサイルを備えたロシアや中国の戦闘爆撃機の配備は、空自の対領空侵犯措置の軍事的効果に根本的な疑問を投げかけています

●当面、日米同盟の下で有効な抑止力を発揮し、万一、緊急事態が発生した場合には適切な拒否力を発揮する空自の任務と役割は、基本的に変わりません

●そのため、空の主権を守る国防組織としては、第一義的に軍事的な効果を追求する必要があります。

●空自は、より高度な戦闘能力の向上を期すため、これまで任務の中核であった対領空侵犯措置にかかる態勢の抜本的見直しを行い、新安全保障法制の制定に伴う海外活動やサイバー、宇宙空間での活動などの新たな任務への資源配分について、真剣に検討する必要があります

///////////////////////////////////////////////////////////

廣中雅之氏は防衛大学校出身(23期)でパイロット職ではなく、地対空ミサイル部隊出身者の60歳で、退官後の現在はワシントン在住でCNASと笹川財団の研究員だそうです。

廣中雅之氏は防衛大学校出身(23期)でパイロット職ではなく、地対空ミサイル部隊出身者の60歳で、退官後の現在はワシントン在住でCNASと笹川財団の研究員だそうです。また現役の間に、ジョンズ・ ホプキンス大学高等国際問題研究大学院で修士課程を修了し、CSISやスタンフォード大学国際安全保障研究所の客員研究員も経験している人物です

記念投稿の大半は、オバマ大統領とNSCによる安保施策や、米国防省が着手している「第3の相殺戦略」についての随想的コメントが占めており、ご紹介した空自の対領空侵犯措置に関する「軍事的効果に根本的な疑問」「態勢の抜本的見直しを」との最終部分の表現の真意や背景は明確には説明されていません

しかし同氏が主にCNAS上級研究員として活動していることを考えれば、日本の軍事地政学的位置を考えれば、戦闘機は極めて有事に脆弱なアセットであり、現行の平時からグレーゾーンでの対領空侵犯措置用の戦闘機への過大投資では、「緊急事態発生時に、適切な拒否力を発揮する空自の任務と役割」は果たせない、とのご意見かと推察致します

平時の対領空侵犯措置は「ほどほどの」戦闘機に対応させ、対処の法的側面強化で対処効果の増強を図り、ハードへの投資は抑えるとか、有事の期待値が低下する戦闘機部隊の訓練目標やレベルを見直すとか、米国では州空軍が領空対処を担って事を参考にするとか・・・勝手な想像ですが、そんなこともお考えなのでは・・と邪推いたします

また、このまま戦闘機命派の言いなりに「戦闘機にだけ投資」を続けていれば、米国が日本に協力を求めているサイバーや宇宙分野での国際協力や、能力構築支援面等での人材育成を含む投資が疎かになることを危惧しているのでは・・・と思います

また、このまま戦闘機命派の言いなりに「戦闘機にだけ投資」を続けていれば、米国が日本に協力を求めているサイバーや宇宙分野での国際協力や、能力構築支援面等での人材育成を含む投資が疎かになることを危惧しているのでは・・・と思います「(軍事痴呆症)JAAGA」の中核をなす空自OBの皆様は、恐らく廣中氏のメッセージを理解できない・気付かないと思います。だって、地方議員の外遊のような物見遊山米国ハワイ訪問とか、米軍人と米軍ゴルフ場でプレーする事にしか関心がなく、軍事情勢に関しては「痴呆症」を患っていますから・・・

戦闘機命派と非戦闘機命派の空自OB激突!

「織田邦男の戦闘機命論」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-03-06

「小野田治も戦闘機に疑問」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-07-05

CNASからの提言

「日本もA2AD戦略を」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-09-18

「在日米軍基地の脆弱性を指摘」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-10-18-2

「横田を軍民両用飛行場に」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2012-11-01

米国の五輪棒高跳び代表に軍人士官2名 [ちょっとお得な話]

4日、オレゴン州ユージンで開催されたリオ五輪陸上競技の米国代表選考会・男子棒高跳びで、米陸軍のSam Kendricks少尉が選考会新記録の5m91cmで優勝、第2位に米空軍のCale Simmons中尉が5.65mで入り、共に米国代表権を勝ち取り、8月のリオオリンピックに参加することになりました

4日、オレゴン州ユージンで開催されたリオ五輪陸上競技の米国代表選考会・男子棒高跳びで、米陸軍のSam Kendricks少尉が選考会新記録の5m91cmで優勝、第2位に米空軍のCale Simmons中尉が5.65mで入り、共に米国代表権を勝ち取り、8月のリオオリンピックに参加することになりました両名とも、民間企業とのスポンサー契約や国防省の「WCAP:World Class Athlete Program」で競技に専念できる環境にあり、五輪終了までは競技に集中するようです。

特に優勝したKendricks陸軍少尉は、現在世界ランキング第2位で、トップの仏選手に続いて優勝候補に挙がっている有望株です。

本日は米国防省メディアから両選手の横顔を紹介し、何かと不安一杯のリオ五輪のお楽しみ材料にして頂こうかと思います

優勝したKendricks陸軍少尉は世界ランク2位

●同少尉は昨年ミシシッピ大学をROTC学生として卒業、予備役としてテネシー州にある第655輸送中隊に所属しているが、競技のため世界を転戦しており、今年春には北京の大会で5.92mの自己記録をマークしている

●同少尉は昨年ミシシッピ大学をROTC学生として卒業、予備役としてテネシー州にある第655輸送中隊に所属しているが、競技のため世界を転戦しており、今年春には北京の大会で5.92mの自己記録をマークしている●現在はナイキとスポンサー契約を結んでいるが、WCAP対象者に選出されることを希望している。

●五輪後の10月からは基礎士官指導者コースに参加することになっており、陸軍士官の基礎を身につける

●選考会当日は暑さと風に各選手が悩まされたが、彼はあらゆる自然条件を克服できるのが一流の棒高跳び選手だと考え、日頃のトレーニングで準備を整えてきた

●また彼は陸軍士官であることについて、(部隊での経験はまだ少ないが)ROTCでの訓練を通じ、陸軍が目指すレベルとその崇高さに強く引かれると語っている

第2位のSimmons中尉は兄弟3名が空軍士官

●現在はWCAP対象者としてフルタイムで競技に専念できる環境にあるが、米空軍士官学校を卒業後2年間は、契約担当士官としてドイツで勤務し、その間は棒高跳びから離れていた。

●現在はWCAP対象者としてフルタイムで競技に専念できる環境にあるが、米空軍士官学校を卒業後2年間は、契約担当士官としてドイツで勤務し、その間は棒高跳びから離れていた。●WCAPに選ばれ競技を再開したが、幸いにも競技勘は鈍っておらず、6月には自己記録5.72mをデンバーの競技会でマークできた

●双子の兄と姉が共に空軍士官学校卒業生でかつ棒高跳び競技者であり、同じ中尉の兄はC-17操縦者として、大尉の姉は空軍士官学校で勤務している。ただ現在も競技を続けているのは彼だけである

●彼は棒高跳びののトレーニング以外にも、余暇を利用して岩山登りやスカイダイビング、また体操競技にも取り組んでおり、身体のコントロールを学ぶために多様なスポーツに取り組んでいる

●兄弟3名とも棒高跳びで空軍士官学校に入学を認められたが、士官として空軍に所属しながら、WCAP対象者として競技生活を送れる機会を与えられたことを「夢がなかった」と喜び、五輪後もしばらくは競技を続けたいと考えている

●またSimmons中尉は冗談で、兄の操縦するC-17でリオまで運んでもらい、パラシュートで競技場に降り立てたら最高だ・・・と笑って語った

//////////////////////////////////////////////////

予算不足や世界中での紛争対処に四苦八苦する米軍ですが、WCAPのような制度を守っている「懐の深さ」も兼ね備えているようです。

予算不足や世界中での紛争対処に四苦八苦する米軍ですが、WCAPのような制度を守っている「懐の深さ」も兼ね備えているようです。まんぐーすが子供の頃は、棒高跳びと言えば米国選手がメダルを独占するのが当たりまでだったような気がしますが、次第に他国とのメダル争いが熾烈になり、ロシアのブブカ辺りからロシア東欧勢が有力になり、今や米国はメダル獲得がせいぜいの状態かと思います。

陸上競技や水泳など体力競技は、ドーピング問題が深く影を落としていますが、クリーンな軍人が底力を見せ、大会を盛り上げて欲しいものです。

スポーツ(サッカー)関連記事

「同じ中進国の米に学ぶ」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-09-20-1

「岡田監督が中国サッカーを」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2012-03-02-1

「なぜ中国へ岡田監督」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2012-02-28

「ザッケローニが語る」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-12-30-1

「長谷部誠:心を整える」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-05-01

「三浦カズにも聞いてみる」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2010-07-17

「川渕三郎51歳の左遷から」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2009-09-22

「長友を変えた教師」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-02-22

「W杯:小野剛さんの分析」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2010-07-05-2

非戦闘機命派OB宣言?:小野田氏の相殺戦略論文 [ちょっとお得な話]

今ひとつ「殻」を破れていない感は残るが・・・

6月10日付Blogosサイトに、元空将で非パイロットだった小野田治氏が「米国の相殺戦略、日本の相殺戦略」との長文の論文を投稿し、米国による「第3の相殺戦略」を概観しつつ解説し、日本として採るべき施策について提言しています

6月10日付Blogosサイトに、元空将で非パイロットだった小野田治氏が「米国の相殺戦略、日本の相殺戦略」との長文の論文を投稿し、米国による「第3の相殺戦略」を概観しつつ解説し、日本として採るべき施策について提言しています小野田氏は航空自衛隊を退官後、ハーバード大のフェローを2013年7月から2年間務めており、その間の研究を基に当該論文をまとめたものと思われます。勝手な見方ですが、「東京の郊外より」を大いにご利用ご覧頂いているような気がします

論文ではまず、2014年11月にヘーゲル国防長官(当時)が「第3の相殺戦略」を発表した「DII:Defense Innovation Initiative」文書から、同戦略の背景や基本的考え方を紹介し、雑多な取り組みが進む現状に触れます。

そして、「第3の相殺戦略」の行方と日本への示唆を検討するため、「第1」及び「第2」の相殺戦略を振り返りつつ教訓を読み取り、最近の中国軍事力増強の本質に言及し、日本がなすべき事を4つの視点で訴えています

論文を拝見すると、小野田氏の脅威の変化や相殺戦略への理解は正しくかつ十分で、日本の国防を取り巻く国内事情にも精通している様子が伺えます。

論文を拝見すると、小野田氏の脅威の変化や相殺戦略への理解は正しくかつ十分で、日本の国防を取り巻く国内事情にも精通している様子が伺えます。特に、非戦闘機命派OBの宣言かと期待を抱かせる表現・・・「敵地攻撃能力の整備検討が必要・・・F-35の活用も選択肢だが、40機では不十分で、増強には莫大な予算が必要。この点、ミサイルは攻撃手段としては相対的に安価」に注目しました

本日は、小野田氏が「同盟国に大いに示唆を与える」と説明している「第1」及び「第2」の相殺戦略の教訓部分と、日本への提言4つをご紹介します。それ以外の部分も、相殺戦略の全体と現状を把握するのに格好の教材ですので、お若い頭が柔軟な皆様にお勧めします

「第1」及び「第2」の相殺戦略の教訓

●第1に、あらゆる事態に対処可能なバランスの取れた戦略や準備が必要。「第1の相殺戦略」でも、核兵器による大量報復戦略だけでなく、同盟諸国とともに相手の通常戦力使用を抑止し、抑止が敗れた際には迅速的確に対処する準備が必要であり、核戦力はその後ろ盾であると位置付け。

●第1に、あらゆる事態に対処可能なバランスの取れた戦略や準備が必要。「第1の相殺戦略」でも、核兵器による大量報復戦略だけでなく、同盟諸国とともに相手の通常戦力使用を抑止し、抑止が敗れた際には迅速的確に対処する準備が必要であり、核戦力はその後ろ盾であると位置付け。●即ち、こちら側に戦略的な弱点があれば、競争相手は必ずそこを突いてこちら側の優位を相殺しようとするという情勢認識が重要である。

●第2に、地球上の全目標に多様な戦力投射を行う能力は、敵の防衛計画を複雑にし、我の戦略的行動の自由を確保することに貢献する。

●敵のA2ADに対し、その到達範囲外から攻撃能力を持つことが米国の強みで、米国の核攻撃手段の「3本柱」も核抑止の信頼性確保のために不可欠。

●第3に、脅威に対して非対称や革新的な方法で、いつ何処でも打撃を加えることのできる能力が、抑止の信頼性を高めるということ。戦車には戦車で、艦船には艦船で対抗するより、自らの長所を相手の弱点に指向する作戦構想が必要。

●今日の米軍の運用構想では、陸、海、空、サイバー、宇宙という5つの作戦領域のうち、米軍の優越な分野で敵を圧倒し他分野の作戦を有利に展開するとしている。

●第4に、他国との同盟関係やパートナー関係が敵の作戦計画を複雑にし、競争相手に高いコストを強要するということ。欧州、中東、アジアで米国が指向しているのは、より強固な同盟・パートナー関係であり、情報の共有と密接な共同作戦。

●またこれらの準備は、同盟国等に展開する前方展開戦力が、脅威に迅速かつ適切に対処するために益々重要な意味を持つ。

米国の同盟国日本がなすべき事

●第1に、敵の弾道・巡航ミサイル攻撃からインフラや装備等を守ること。イージス艦とペトリオットのみでは量的に飽和的な攻撃に対処できない。多数のミサイル等による集中波状的攻撃から被害を局限する方策、つまり装備等を分散、代替の運用拠点を確保、分散、機動が困難なインフラには十分な防護措置、分散状態からの戦力発揮体制など、強靭な態勢が必要。防御兵器の前に重要機能の分散防護が必要

●第1に、敵の弾道・巡航ミサイル攻撃からインフラや装備等を守ること。イージス艦とペトリオットのみでは量的に飽和的な攻撃に対処できない。多数のミサイル等による集中波状的攻撃から被害を局限する方策、つまり装備等を分散、代替の運用拠点を確保、分散、機動が困難なインフラには十分な防護措置、分散状態からの戦力発揮体制など、強靭な態勢が必要。防御兵器の前に重要機能の分散防護が必要●自衛隊と米軍基地の相互利用が挙げられている。わが国にはそれ以外に100を越える港湾と約70に及ぶ空港があり、これらを分散、機動、代替運用施設として活用

●役所の縦割りを廃し、発電所、燃料貯蔵施設や弾薬保管施設、装備品等の製造施設などのインフラの保全も不可欠。NSCが省庁の壁を越えて総合的な観点から方策を検討すべき

●第2に、米国の取り組みへの我が国の科学技術力の活用。米国防省の研究開発費は防衛省の64倍で格段の格差だが、日本の強みは民間の技術力。日米双方にとってWIN-WINとなる方策が必要で、一方的な技術流出、富の流出にならぬよう、新たな防衛装備3原則の下で、政府も関与し日米企業によるジョイント・ベンチャー構築が有望

●日米の弾道ミサイル防衛用のミサイル共同開発は、防衛省の下で民間企業力も活用して行われているが、さらに広範な分野で、日本の競争力向上を狙いつつ、産官学の力を結集する必要

●第3に、日米及びパートナー国を交えた共同のウォーゲーム等を通じて相互の認識を深め、作戦運用、装備・技術に関する画期的なアイデアを生む協力態勢を構築すること。特にアジア地域では、遠距離を克服して迅速な攻撃を可能にすることが米軍の大きな課題の一つであり、アジア地域での様々なシナリオを検討し、共同対処を研究することが双方に必要不可欠

●第3に、日米及びパートナー国を交えた共同のウォーゲーム等を通じて相互の認識を深め、作戦運用、装備・技術に関する画期的なアイデアを生む協力態勢を構築すること。特にアジア地域では、遠距離を克服して迅速な攻撃を可能にすることが米軍の大きな課題の一つであり、アジア地域での様々なシナリオを検討し、共同対処を研究することが双方に必要不可欠●米軍と自衛隊のみ参加のゲームでは不十分。政府全体、産学、NGO等を含めたものに拡大することが必要。

●第4に、敵地攻撃能力の整備を検討する必要。米国と協力しつつも独自性の高い懲罰的な手段を追求することが必要で、露や中国のA2AD網を突破可能な射程1000km単位のミサイル攻撃能力と、それを可能にするISR能力や指揮統制能力が必要である。

●F-35の活用も選択肢だが、40機では不十分で、増強には莫大な予算が必要。この点、ミサイルは攻撃手段としては相対的に安価。日本はBMDの努力を継続しつつも、中距離ミサイル開発に予算を投じて戦略的な見地からバランスの取れた抑止力を強化すべき

/////////////////////////////////////////////////////

小野田氏の空自現役時代の専門はエレクトロニクスで、現在は、㈱東芝インフラシステムソリューション社顧問です。

ですから、日本の軍需産業に対する思いは強く、論文にもそのあたりへの見識と懸念と提言に力が入っています

「非戦闘機命派OB出現か?」とのキャッチを付けましたが、未だ軍需産業に所属している身分も有り、突っ込みはまだまだ不十分と言わざるを得ません

例えば、「戦車には戦車で、艦船には艦船で対抗するより」と記しているが、ここには当然「戦闘機には戦闘機」との考え方にも否定的な表現があるはずが、なぜか存在しない。明確に戦闘機命派の影響や配慮が感じられ、笑えます!!!

上記でも述べたように、脅威認識や米国の努力方向をこれだけ正しく把握・認識しているなら、また「敵攻撃からの被害極限」を第1に主張するなら、なぜもう一歩踏み込んで「戦闘機への一点集中投資は見直せ!」とか「陸上自衛隊の実員規模を削減して装備や施設強化に配分」とか、主張しないのでしょうか?

上記でも述べたように、脅威認識や米国の努力方向をこれだけ正しく把握・認識しているなら、また「敵攻撃からの被害極限」を第1に主張するなら、なぜもう一歩踏み込んで「戦闘機への一点集中投資は見直せ!」とか「陸上自衛隊の実員規模を削減して装備や施設強化に配分」とか、主張しないのでしょうか?例のJBpress投稿事案で、「田母神」化の道を進みそうな「織田邦男」とともに、戦闘機命派が地盤沈下するのでは・・・とぼんやり眺めているのですが、そんなタイミングで見つけた「非パイロットOB論文」でした。

小野田氏に続く「非パイロットOB」から、戦闘機命派への「2の矢」「3の矢」となる論考や意見発表が期待されます!

戦闘機命派と非戦闘機命派空自OBの激突

「織田邦男の戦闘機命論」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-03-06

「広中雅之は対領空侵効果に疑問」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-08-18-1

第3の相殺戦略:Third Offset Strategy関連

「焦点の一つレーザーの現状と課題」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-06-24

「次期政権と相殺戦力」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-05-04

「宇宙とOffset Strategy」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-04-01

「慶応神保氏の解説」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-01-26

「CNASでの講演」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-12-15

「11月のレーガン財団講演」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-11-15

「9月のRUSI講演」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-09-12

「Three-Play Combatを前線で」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-04-09

「空軍研究所で関連研究確認」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-03-07

わずか12㎏の兵器搭載地上ロボット [ちょっとお得な話]

8日付Defense-News記事が、イスラエルの小企業が開発したわずか12㎏で武器発射可能な地上走行ロボット「Dogo」を紹介しています。

8日付Defense-News記事が、イスラエルの小企業が開発したわずか12㎏で武器発射可能な地上走行ロボット「Dogo」を紹介しています。前線兵士が持ち運べ、多少の悪路や障害物に対応可能で階段も登れ、この大きさで14発の9mm弾をカメラ照準で遠隔操作発射できる優れものです。

イスラエル警察やイスラエル国防省の研究開発部門からの要望を取り入れつつ、テロリスト対処を念頭に製造され、既に多様な環境で試験を行っており、「数千発の弾丸発射」も行っているとのこと。

既にイスラエル国内のみならず海外でもデモンストレーション活動を開始しているが、来月開催される世界最大規模の軍事見本市であるパリ「Eurosatory Exhibition」で、本格的な販売活動を開始する模様です

百聞は一見にしかずで約4分の宣伝映像を

8日付Defense-News記事によれば

●ロボット「Dogo」を製造するのは、イスラエル南部に本拠を置く社員15名ほどの企業「General Robotics Ltd.」で、CEOはかつてイスラエル国防省の研究開発副部長を務めたUdi Gal退役大佐である

●「Dogo」は8つのカメラ(6つは360度監視用で、残り2つは兵器照準用)備え、一般的な「Glock 26 9mm拳銃」を内部に格納して14発の銃弾を、操作用の市販タッチパネルで発射できる

●これまで世に出ている小型地上ロボットは、小型でも武器が搭載できないか、搭載できても重量が250㎏を超えるようなものだったが、「Dogo」は世界で初めての小型戦術戦闘ロボットとなろう

●これまで世に出ている小型地上ロボットは、小型でも武器が搭載できないか、搭載できても重量が250㎏を超えるようなものだったが、「Dogo」は世界で初めての小型戦術戦闘ロボットとなろう●CEOの息子である副CEOは、「市場にあるロボットで目標との交戦を前提に設計されたものはこれまで存在しなかった」とアピールしている

●「Dogo」は9㎜ピストルのほかにも、非致死性の兵器である「目くらましスプレイ」等々を搭載でき、また搭載されたマイクとスピーカーを用い、捜査員が遠隔でテロリストなどと映像で状況を確認しながら音声で交渉可能でもある

●バッテリー装備で約4時間は連続運用が可能で、一人で持ち運び可能ながら階段や軽易な障害物を克服可能であるが、CEOは「ソフト開発等においては安全性に最も重視して開発した」と説明している

●元イスラエル軍の高級将校によれば、CEOのUdi Gal退役大佐はイスラエルではよく知られたカメラや映像処理の専門家で、その数十年にわたる活動で創造性と開発力は証明済みであるとのこと

●同CEOは、別会社ODF Optronicsで世界初の「投げ込み可能」なロボットなどを開発した実績があり、世界の警察や軍の特殊部隊に提供している

///////////////////////////////////////////////////////

映像をご覧いただければお分かりのように、有りそうでなかった小型ロボットなのでしょう。価格に関する情報が記事にはありませんが、比較的購入しやすい価格だろうと想像します

映像をご覧いただければお分かりのように、有りそうでなかった小型ロボットなのでしょう。価格に関する情報が記事にはありませんが、比較的購入しやすい価格だろうと想像しますどれくらいの音を立てて動くのかも気になります。

一見して、兵器を搭載しているように見えないのもポイントかもしれません。

相手を油断させておいて、死んだふりをさせておいて、子供のおもちゃに見せかけて・・・いきなり・・・なんて作戦もあるかもです

映像で見るシリーズ

「防空&ミサイル防衛の融合IAMD」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-05-27-2

「威力強烈:AC-130」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-02-06

「CASの歴史を学ぶ」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-09-19

「イメージ中国軍の島嶼侵攻」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-09-06

「泣ける:帰還兵士と犬との再会」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-09-05

「レーザー兵器試験@ペルシャ湾」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-12-13

映像で5つの視点から学ぶ

「火炎放射器」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-04-11-2

「負傷者救出ヘリ」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-03-07

「B-2爆撃機」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-03-01

「AK-47ライフル」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-02-28

「原子力潜水艦」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-02-07-1

米空軍が今年もやりますサンタ大追跡! [ちょっとお得な話]

→http://www.noradsanta.org/

日本時間24日午時6時30分頃、サンタが北極のお家を出発!

午後9時20分頃、日付変更線に沿ってフィジー諸島を訪問中です

午時10時30分頃、豪州大陸にサンタさんは上陸したようです!

サンタさんの様子を米空軍が総力を挙げて追跡開始

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

既に50年以上の歴史を持つ行事ですが、ユーモアを解する世界の人々に8カ国語(日本、中国、オランダ、スペイン、伊、英米、仏、ポルトガル)で提供されており、厳しい予算の中でも頑張ってくれています。

既に50年以上の歴史を持つ行事ですが、ユーモアを解する世界の人々に8カ国語(日本、中国、オランダ、スペイン、伊、英米、仏、ポルトガル)で提供されており、厳しい予算の中でも頑張ってくれています。皆さん!お子さんのいらっしゃる方はもちろん、意中の方とご一緒の方も、はたまた西洋のしきたりを無視する方も、遊び心で一度サイト(記事の冒頭にアドレス記載)を覗いてみては如何ですか。

昨年2014年のハイライトをご紹介

まず、サンタ村を出発した際の映像です!

ロンドンの時計台と大観覧車上空も通過!

エジプトのピラミッド上空も!

サンタ追跡の歴史と最新技術(?)映像で!

サンタ大追跡の歴史と最新技術?・・

なぜ米空軍NORADがサンタを追跡するのか?

NORAD(北米航空宇宙防衛司令部)とその前身である CONAD(中央防衛航空軍基地)は、50 年以上にわたりサンタの飛行を追跡してきました。

この恒例行事は、1955 年にコロラド州に拠点を置くシアーズ ローバック社が、子供向けに「サンタへの直通電話」を開設した際に、なんと誤って CONAD司令長官への直通電話番号を掲載したポスターを全国に掲示した事に始まりました。

この恒例行事は、1955 年にコロラド州に拠点を置くシアーズ ローバック社が、子供向けに「サンタへの直通電話」を開設した際に、なんと誤って CONAD司令長官への直通電話番号を掲載したポスターを全国に掲示した事に始まりました。子供たちからの間違い電話を受けた当時の司令官シャウプ大佐(写真)が、ユーモアでサンタの行動を部下に米空軍のレーダーで確認させる振りをして、電話を掛けてきた子供たちにサンタの現在地の最新情報を随時伝えたことに始まりました。

1958 年、カナダと米国の両政府は「NORAD」として知られる両国が共同運営する北米防空組織を創設しましたが、NORADもサンタの追跡という伝統も引き継いだというわけです。

それ以来、NORAD の職員とその家族や友人の献身的なボランティアによって、世界中の子供たちからの電話やメールへの対応が続けられています。また、現在ではサンタの追跡にインターネットも利用しています。サンタの現在地を調べようと「NORAD Tracks Santa」ウェブサイトにアクセスする人の数は、何百万人にものぼります。

そして今では、世界中のメディアもサンタの飛行経路に関する信頼できる情報源として、NORAD の情報を採用しているそうです。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

どのようにサンタを追跡?

(NORAD・Santaサイト情報。ジョークにご注意を。)

●NORAD は、レーダー、人工衛星、サンタ カメラ、ジェット戦闘機の 4 つの最新鋭システムでサンタを追跡します。

●まず使用するのは、「北米警戒システム」と呼ばれる NORAD のレーダー システムです。この強力なレーダー システムは、北米の北部国境に張り巡らされた 47 の施設で構成されています。NORAD はクリスマス イブにこのレーダーを絶えず監視して、サンタクロースが北極を出発する瞬間をキャッチします。

●まず使用するのは、「北米警戒システム」と呼ばれる NORAD のレーダー システムです。この強力なレーダー システムは、北米の北部国境に張り巡らされた 47 の施設で構成されています。NORAD はクリスマス イブにこのレーダーを絶えず監視して、サンタクロースが北極を出発する瞬間をキャッチします。●サンタが飛び立ったのをレーダーで確認したら、次の検知システムの出番です。地球の上空約 36,000 km の静止軌道上には、赤外線センサーが搭載され熱を感知することのできる人工衛星が複数配置されています。なんと、赤鼻のトナカイ「ルドルフ」の鼻からは赤外線信号が放出されているため、NORAD の人工衛星はルドルフとサンタの位置を検知できるのです。

●3 番目の追跡システムは「サンタ カメラ」ネットワークです。「サンタ追跡プログラム」をインターネット上で展開し始めた 1998 年から使用しています。サンタ カメラは超クールなハイテクの高速デジタル カメラで、世界中にあらかじめ設置されています。NORAD では、これらのカメラをクリスマス イブの 1 日だけ使用します。これで世界中を飛び回るサンタとトナカイの画像と動画を捉えます。

●追跡システムの 4 番手はジェット戦闘機です。CF-18 戦闘機を操縦するカナダ NORAD のパイロットがサンタに接近し、北米へと迎え入れます。米国内では、F-15 や F-16 戦闘機を操縦する米国 NORAD のパイロットが、サンタとその有名なトナカイたち(ダッシャー、ダンサー、プランサー、ヴィクゼン、コメット、キューピッド、ドナー、ブリッチェン、そしてもちろん、ルドルフ)とのスリル満点の共同飛行を実現します。

●追跡システムの 4 番手はジェット戦闘機です。CF-18 戦闘機を操縦するカナダ NORAD のパイロットがサンタに接近し、北米へと迎え入れます。米国内では、F-15 や F-16 戦闘機を操縦する米国 NORAD のパイロットが、サンタとその有名なトナカイたち(ダッシャー、ダンサー、プランサー、ヴィクゼン、コメット、キューピッド、ドナー、ブリッチェン、そしてもちろん、ルドルフ)とのスリル満点の共同飛行を実現します。///////////////////////////////////////////////////////////////

サンタに関する米空軍の公式解説

サンタ行動の科学的分析

●サンタは良い子にしていた子供達の長いリストを持っています。毎年子供たちのリストは増え続けています。結果としてサンタは、1 軒あたり 0.0002~0.0003 秒の速さで各家庭を回らなければいけないということになります!

●サンタクロースが1600 歳以上だという事実を考えても、また、サンタは子供たちにプレゼントを届ける大切な仕事を慌ててしようとは思わない点からしても、彼が私達の知る「時空間」で作業しているわけではないことが想像できます。

●そう考えると、私達とは異なる時空間で活動しているらしいと考えるのが唯一合理的な結論となります。

サンタの存在と移動手段について

●多くの歴史的データと 50 年以上に渡る NORAD の追跡資料から導き出される結論は、サンタクロースが世界中の子供達に心の中に実在し心から愛されているということです。

●多くの歴史的データと 50 年以上に渡る NORAD の追跡資料から導き出される結論は、サンタクロースが世界中の子供達に心の中に実在し心から愛されているということです。●ライト兄弟による最初の飛行機より以前から、サンタは猛スピードで家から家へと飛び回る方法を見つけなければなりませんでした。サンタ・カメラの画像からサンタは素早く移動するために空飛ぶトナカイの群れを選択したことが分かっています。

●このトナカイたちの詳細はまだまだ不明ですが、分かっていることは、サンタが世界中にプレゼントを届けるという任務の手伝いをトナカイ達に要請したということです。その他の詳細は、素敵な謎のベールに包まれています。

イブの24日午後4時頃からサンタが北極で活動開始!

本年も気楽に楽しみましょう!

NORADのサンタ大追跡webサイト

→http://www.noradsanta.org/

貴重映像:ロシア大型爆撃機によるシリア攻撃 [ちょっとお得な話]

11月17日、ロシアが大型爆撃機を使用して行ったシリア攻撃の映像(プロパガンダ「show of force」映像)です。

既に断片的には日本のメディアで取り上げられていますが、本日は「3分11秒」のフルバージョンでご紹介します。

既に断片的には日本のメディアで取り上げられていますが、本日は「3分11秒」のフルバージョンでご紹介します。ロシア発表によれば、同日、25機の爆撃機(Tu-160 Blackjackが5機、Tu-95MS Bearが6機、Tu-22M3 Backfireが14機)が参戦した模様です。

使用された兵器は、巡航ミサイル(KH-555)、自由落下爆弾(Su-27に援護されつつBackfiresから投下)、そして新型ステルス巡航ミサイル(KH-101)です。

各爆撃機の操縦席や操作パネル(骨董品レベル!)の映像や、爆弾倉内部から撮影の投下映像、地上での兵器搭載作業など、なかなかお目にかかれない映像です!

特に、これら爆撃機に昼夜を分かたぬ対応をされている航空自衛隊の皆様にご覧いただきたい映像です

Backfires, Bears and Blackjacks bombing the hell out of terrorists!Early in the morning on Nov. 17, the Russian Air Force launched 25 heavy bombers against ISIS ground targets in Syria.The aircraft, 5 x Tu-160 Blackjack, 6 x Tu-95MS Bear and 14 x Tu-22M3 Backfire bombers flew round trip missions from airbases in Russia to drop a variety of weapons: both air-launched cruise missiles, like the KH-555 whose remains were recovered in Syria, and free fall bombs, like those dropped by the Backfires, in the somehow old-fashioned carpet bombing (while being escorted by some Su-27s).Actually, the show of force of the Russian Air Force was also an opportunity to test some new “hardware” as the new KH-101 low-observable cruise missile.

Posted by Tejas-India's MRCA on 2015年11月20日

この際、別の4分13秒の映像もご紹介

専門家の意見が分かれているのは、Tu-160 Blackjackの爆弾倉内のロータリー格納装置に搭載されているのが「新型ステルス巡航ミサイル(KH-101)」なのか、本当に使用されたのか、存在を西側に示唆しただけなのか・・・です。

また、巡航ミサイルKH-55らしき空中飛翔映像が、撮影者の喚声と共に紹介されています。

プーチンと言う人物は、面の皮が厚いです! 人の弱みに付け込むことに、なんのためらいもありません。

なお、既存の巡航ミサイルKH-55の破片がシリア領内で見つかり、同兵器の使用は確認されたとの事。

映像上だけで「Show of Force」したのではないことが確認されています

他にも、艦艇から巡航ミサイルが発射される映像も出回っています。

シリアで泥沼に落ちるかロシア軍

「シリアでのロシア軍を速報分析」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-10-19

「プーチン:地上戦はしない」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-10-12

「ロシア軍が鉄の壁」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-10-07

「2日連続トルコ領空侵犯」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-10-06

「露軍が領空侵犯に言い訳」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-11-06

「露空軍空爆開始」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-09-30-1

「対ISに暗雲:露軍展開」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-09-21

強権エジプト大統領がスエズに新水路建設 [ちょっとお得な話]

エジプト政府は6日、スエズ運河の一部を拡張した「新運河」の開通式典を開催し、通航料収入の2~3倍増による国家収入の拡大を見込んでいます。

エジプト政府は6日、スエズ運河の一部を拡張した「新運河」の開通式典を開催し、通航料収入の2~3倍増による国家収入の拡大を見込んでいます。工事費を全てエジプト国内で調達し、工期3~5年といわれた運河を僅か1年で完成させたシシ大統領にとっては、政情不安から観光業が低迷するエジプトの国威発揚の狙いもあるようです。

2014年6月、「ムスリム同胞団」に支えられたムルシ政権を破って当選した元軍人のシシ大統領は、「ムスリム同胞団」やISへの徹底弾圧を行う一方で、投資規制の緩和策とインフラ整備を重要視する施策で海外投資家からも高い評価を受ける豪腕政治家です。

通航料収入の増加には懐疑的な見方もあり、過激派組織による船舶へのテロも警戒されますが、エジプト政府には海外からの期待も高まっているようです。

6~7日付各種報道によれば

●スエズ運河は全長約190kmで、今回エジプト政府は全体のうち72キロメートルの部分を拡張したり、水深を深く掘り下げた。一部は運河を新設し、大型タンカーが双方向で通航できるようにし通航時間の短縮を実現する。18時間から11時間に短縮との報道もあります

●スエズ運河は全長約190kmで、今回エジプト政府は全体のうち72キロメートルの部分を拡張したり、水深を深く掘り下げた。一部は運河を新設し、大型タンカーが双方向で通航できるようにし通航時間の短縮を実現する。18時間から11時間に短縮との報道もあります●6日の記念式典でシシ大統領は軍服姿で会場に入った。式典の挨拶では「新運河はエジプトが発展する一歩だ」、「直面するテロの脅威を打倒していく」などと述べた。

●同政府は運河拡張工事で、2023年までに1日平均の通航船舶数が現在の49隻から97隻に増えると試算。より大型のタンカーも通航可能に。これに伴い年間の通航料収入は従来の約2.5倍にあたる約1兆6400億円に大幅増加を見込んでいる。

●2011年からの政変に伴う治安の悪化で主力の観光業は低迷。運河拡張を国家の威信をかけた運河拡張を独自の資金による建設にこだわり、エジプト国民のみが購入できる利回りが12%の債券を発行して1兆円以上の建設費用を賄った。

●2011年からの政変に伴う治安の悪化で主力の観光業は低迷。運河拡張を国家の威信をかけた運河拡張を独自の資金による建設にこだわり、エジプト国民のみが購入できる利回りが12%の債券を発行して1兆円以上の建設費用を賄った。●ただ、思惑通りに通航量と収入が拡大するかは不透明。現在、運河や航路を巡る国際的な競争が激化している。北極海航路が存在感を強めているほか、パナマ運河の拡張やニカラグアも新運河の建設に乗り出しているからだ。

●今後の課題は治安維持だ。エジプト軍は「スエズ運河の治安は100%維持できる」と述べているが、紅海の出入り口には不安定なイエメンとソマリアが位置している。

●国内ではISなど過激派の影響力が強まり、最近カイロで自動車爆弾テロが連続して起きたほか、外国人が誘拐され、殺害を予告するビデオも配信された。

豪腕大統領に海外からも期待が

●シシ大統領は2014年6月の大統領選挙に際し、「エジプトを改革するために、朝早くから夜遅くまで共に汗を流そうではないか!」と「やればできる!」精神で訴えた。そして運河拡張工事では大ピラミッド200個分の土が掘り出され、工事には80社のエジプト企業、2万人の技術者や掘削作業員が当った。

●シシ大統領は2014年6月の大統領選挙に際し、「エジプトを改革するために、朝早くから夜遅くまで共に汗を流そうではないか!」と「やればできる!」精神で訴えた。そして運河拡張工事では大ピラミッド200個分の土が掘り出され、工事には80社のエジプト企業、2万人の技術者や掘削作業員が当った。●運河拡張にともない、通航料収入の増加するだけでなく、運河の両岸にはやがて近代的なオフィスビル、国際会議場、ホテル、商業施設、巨大遊園地、そして各種の教育施設やハイテク工場が建ち並ぶ新たな都市が誕生することになる。

●エジプト政府は既に運河の両岸の土地の賃貸を提案し、中国を先頭に欧州や湾岸諸国の企業群が手を上げており、いまエジプト経済はヒートアップしている

●一方で、シシ政権最大の敵であるムスリム同胞団に対しては資産凍結を進め、同胞団幹部には容赦なく死刑判決を下している。対ISでは、直接的な影響を及ぼすリビアでの展開に対していち早く空爆を敢行しており、更にシナイ半島の過激派との徹底抗戦を決断している

●一方で、シシ政権最大の敵であるムスリム同胞団に対しては資産凍結を進め、同胞団幹部には容赦なく死刑判決を下している。対ISでは、直接的な影響を及ぼすリビアでの展開に対していち早く空爆を敢行しており、更にシナイ半島の過激派との徹底抗戦を決断している●同時にシシ大統領は、内政面では多くの巨大プロジェクトを、投資規制の緩和策とインフラ整備を重要視して推進している。そのため新政権誕生の直後から外資が流入して経済状況は好転し、欧米の格付け会社もエジプト経済を高く評価している。

●シシ大統領は運河以外にも、『新首都の建設』『カイロ旧市街の大改修計画』『アフリカ縦断道路の建設』といった巨大計画を立案・実行しており、大きな可能性を感じさせられる。

//////////////////////////////////////////////////////

とある中東専門家のシシ大統領評価

●弱肉強食の時代にあって、求められるのは強権の指導者である。従来のような「民主」「平等」「平和」を前面に押し出した全方位型の指導者では、他国に押しつぶされてしまう危険性をはらんでいる。

●ただし、強健指導者であっても、ただ闇雲に突っ走るだけではやがて頓挫することは、過去の歴史が証明している。世界の潮流を冷静に見渡した上で自国の状況を的確に判断し、果敢に行動する指導者でなくてはならないということだ。

●ただし、強健指導者であっても、ただ闇雲に突っ走るだけではやがて頓挫することは、過去の歴史が証明している。世界の潮流を冷静に見渡した上で自国の状況を的確に判断し、果敢に行動する指導者でなくてはならないということだ。●シシ大統領はまさに、その要求に応えられる剛腕の政治家である。

エジプト女性にも大人気らしいです。期待を持って、興味を持って見守りましょう!

米国は「人権」とか「民主主義」とか言わないでね・・・

「テロ映像付:スエズ運河で船舶に迫撃砲攻撃テロ」

→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2013-09-07-1

「映像:60秒でスエズ運河通過体験」 運河の概要や歴史も

→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2013-04-20-1