寄稿:被撃墜事例相次ぐ極超音速兵器を過信するな [安全保障全般]

過去2週間で露軍Kinzhalが7回撃墜されたことを受け

飛翔最終段階で速度大減速が避けられない同兵器の限界

技術面で更なる改良は高価&困難で投資優先を再考すべき

5月26日付Defense-NewsがMITのDavid Wright客員研究員の寄稿を紹介し、最近2週間でウクライナ軍運用のパトリオットミサイルに7回も迎撃されているロシア軍自慢の極超音速ミサイル兵器「Kinzhal」を事例として、極超音速兵器はその飛翔ルート全ての段階で「極超音速」を維持しているわけではなく、

5月26日付Defense-NewsがMITのDavid Wright客員研究員の寄稿を紹介し、最近2週間でウクライナ軍運用のパトリオットミサイルに7回も迎撃されているロシア軍自慢の極超音速ミサイル兵器「Kinzhal」を事例として、極超音速兵器はその飛翔ルート全ての段階で「極超音速」を維持しているわけではなく、

特に目標に到達する最終段階では被撃墜を避けるための軌道変更や空気抵抗により速度が大幅に減速し、防空兵器に撃墜される可能性が相当程度あり、速度維持のための改良は技術的ハードルが高く更なる投資が必要で、これに伴う兵器の大型化は運搬等を困難にすると警告し、今後の防空兵器の能力向上も加味すれば、予算配分の最優先事項として同兵器開発に取り組んでいる米国防省は方針を再考すべきではないかと提言しています

極超音速兵器は、既にロシア軍の「Kinzhal」や「Zircon」ミサイル、また中国軍が「DF-ZF」や「Starry Sky 2」として部隊配備を示唆し、これに脅威を感じた米国防省が最優先開発兵器として取り組み中で、早い順番で米陸軍の「Long Range Hypersonic Weapon (LRHW)」、海軍の「Conventional Prompt Strike (CPS)」、そして米空軍の「Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM)」での導入に挑んでいるところです

極超音速兵器は、既にロシア軍の「Kinzhal」や「Zircon」ミサイル、また中国軍が「DF-ZF」や「Starry Sky 2」として部隊配備を示唆し、これに脅威を感じた米国防省が最優先開発兵器として取り組み中で、早い順番で米陸軍の「Long Range Hypersonic Weapon (LRHW)」、海軍の「Conventional Prompt Strike (CPS)」、そして米空軍の「Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM)」での導入に挑んでいるところです

極超音速兵器は、紛争初期段階において、敵の攻撃ミサイルや防空網を音速の5倍以上の飛翔速度で突破して無効化することを狙って優先開発されてきましたが、音速の5倍以上から10倍程度との初期飛翔速度では現在の防空システム突破が可能ながら、空気抵抗や進路変更により速度が低下し、パトリオットが迎撃担当する目標近傍の低高度域では大幅減速して「迎撃不可能ではない」ことが、7回の「Kinzhal」迎撃事例で証明されてしまいました

また、7回のロシア軍「Kinzhal」迎撃事例は、6回がパトリオットPAC-3の最新バージョンMSE型で行われていますが、1回は旧バージョンPAC-3で成功していると言われており、ロシア製「Kinzhal」の完成度の問題を加味しても、「極超音速兵器」無敵神話は脆くも崩れ去ったとの見方も出始めています

また、7回のロシア軍「Kinzhal」迎撃事例は、6回がパトリオットPAC-3の最新バージョンMSE型で行われていますが、1回は旧バージョンPAC-3で成功していると言われており、ロシア製「Kinzhal」の完成度の問題を加味しても、「極超音速兵器」無敵神話は脆くも崩れ去ったとの見方も出始めています

目標に命中する直前まで空気抵抗等に打ち勝って「極超音速」を維持するには、「スクラムジェット」等の推進装置をミサイルに組み込むこと等が技術的には考えられますが、極超音速飛行で生ずる大気との摩擦熱に耐える機体や推進装置の開発は容易ではなく、米国防省も長年苦闘を続けながら更なる投資が必要とされており、仮に完成してもミサイルの大型化は避けられず、その運搬や目標への接近が困難との見方があります

David Wright氏は最近2週間で相次いだ、ウクライナでの極超音速兵器撃墜事例を良く検証分析し、極超音速兵器開発の目的や実現可能な性能レベルを費用対効果も踏まえて議論の俎上に載せ、今後の防空システムの更なる発展も考慮して、米国防省は極超音速兵器開発への投資優先度や投資額を、他の優先課題と比較して再評価すべきではないかと問題提起しています

David Wright氏は最近2週間で相次いだ、ウクライナでの極超音速兵器撃墜事例を良く検証分析し、極超音速兵器開発の目的や実現可能な性能レベルを費用対効果も踏まえて議論の俎上に載せ、今後の防空システムの更なる発展も考慮して、米国防省は極超音速兵器開発への投資優先度や投資額を、他の優先課題と比較して再評価すべきではないかと問題提起しています

////////////////////////////////////////////

極超音速兵器の実態についてはよくわかっていませんが、終末にDefense-Newsが緊急掲載して読者アクセスNo1になっていた記事ですので取り上げました。

米軍の極超音速兵器開発

「米空軍がARRW断念」→https://holylandtokyo.com/2023/04/05/4478/

「Zumwaltへの極超音速兵器契約」→https://holylandtokyo.com/2023/02/22/4313/

「バカ高い極超音速兵器:米議会が試算」→https://holylandtokyo.com/2023/02/08/4261/

「陸軍はあと2回試験」→https://holylandtokyo.com/2023/01/17/4107/

「3回連続ARRW試験に成功」→https://holylandtokyo.com/2022/12/16/4061/

「高価な兵器は少数保有で」→https://holylandtokyo.com/2022/02/22/2742/

「空軍:重要性が中国と米国では違う」→https://holylandtokyo.com/2022/01/25/2639/

「潜水艦へは2028年」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-11-19

「3度目の正直でHAWC成功」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-09-28

「米艦艇搭載は2025年頃か」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-07-24

迎撃兵器システム開発関連

「迎撃兵器を日米共同開発で」→https://holylandtokyo.com/2023/03/22/4438/

「迎撃兵器開発を2企業と契約」→https://holylandtokyo.com/2022/07/01/3405/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

飛翔最終段階で速度大減速が避けられない同兵器の限界

技術面で更なる改良は高価&困難で投資優先を再考すべき

5月26日付Defense-NewsがMITのDavid Wright客員研究員の寄稿を紹介し、最近2週間でウクライナ軍運用のパトリオットミサイルに7回も迎撃されているロシア軍自慢の極超音速ミサイル兵器「Kinzhal」を事例として、極超音速兵器はその飛翔ルート全ての段階で「極超音速」を維持しているわけではなく、

5月26日付Defense-NewsがMITのDavid Wright客員研究員の寄稿を紹介し、最近2週間でウクライナ軍運用のパトリオットミサイルに7回も迎撃されているロシア軍自慢の極超音速ミサイル兵器「Kinzhal」を事例として、極超音速兵器はその飛翔ルート全ての段階で「極超音速」を維持しているわけではなく、特に目標に到達する最終段階では被撃墜を避けるための軌道変更や空気抵抗により速度が大幅に減速し、防空兵器に撃墜される可能性が相当程度あり、速度維持のための改良は技術的ハードルが高く更なる投資が必要で、これに伴う兵器の大型化は運搬等を困難にすると警告し、今後の防空兵器の能力向上も加味すれば、予算配分の最優先事項として同兵器開発に取り組んでいる米国防省は方針を再考すべきではないかと提言しています

極超音速兵器は、既にロシア軍の「Kinzhal」や「Zircon」ミサイル、また中国軍が「DF-ZF」や「Starry Sky 2」として部隊配備を示唆し、これに脅威を感じた米国防省が最優先開発兵器として取り組み中で、早い順番で米陸軍の「Long Range Hypersonic Weapon (LRHW)」、海軍の「Conventional Prompt Strike (CPS)」、そして米空軍の「Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM)」での導入に挑んでいるところです

極超音速兵器は、既にロシア軍の「Kinzhal」や「Zircon」ミサイル、また中国軍が「DF-ZF」や「Starry Sky 2」として部隊配備を示唆し、これに脅威を感じた米国防省が最優先開発兵器として取り組み中で、早い順番で米陸軍の「Long Range Hypersonic Weapon (LRHW)」、海軍の「Conventional Prompt Strike (CPS)」、そして米空軍の「Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM)」での導入に挑んでいるところです極超音速兵器は、紛争初期段階において、敵の攻撃ミサイルや防空網を音速の5倍以上の飛翔速度で突破して無効化することを狙って優先開発されてきましたが、音速の5倍以上から10倍程度との初期飛翔速度では現在の防空システム突破が可能ながら、空気抵抗や進路変更により速度が低下し、パトリオットが迎撃担当する目標近傍の低高度域では大幅減速して「迎撃不可能ではない」ことが、7回の「Kinzhal」迎撃事例で証明されてしまいました

目標に命中する直前まで空気抵抗等に打ち勝って「極超音速」を維持するには、「スクラムジェット」等の推進装置をミサイルに組み込むこと等が技術的には考えられますが、極超音速飛行で生ずる大気との摩擦熱に耐える機体や推進装置の開発は容易ではなく、米国防省も長年苦闘を続けながら更なる投資が必要とされており、仮に完成してもミサイルの大型化は避けられず、その運搬や目標への接近が困難との見方があります

David Wright氏は最近2週間で相次いだ、ウクライナでの極超音速兵器撃墜事例を良く検証分析し、極超音速兵器開発の目的や実現可能な性能レベルを費用対効果も踏まえて議論の俎上に載せ、今後の防空システムの更なる発展も考慮して、米国防省は極超音速兵器開発への投資優先度や投資額を、他の優先課題と比較して再評価すべきではないかと問題提起しています

David Wright氏は最近2週間で相次いだ、ウクライナでの極超音速兵器撃墜事例を良く検証分析し、極超音速兵器開発の目的や実現可能な性能レベルを費用対効果も踏まえて議論の俎上に載せ、今後の防空システムの更なる発展も考慮して、米国防省は極超音速兵器開発への投資優先度や投資額を、他の優先課題と比較して再評価すべきではないかと問題提起しています////////////////////////////////////////////

極超音速兵器の実態についてはよくわかっていませんが、終末にDefense-Newsが緊急掲載して読者アクセスNo1になっていた記事ですので取り上げました。

米軍の極超音速兵器開発

「米空軍がARRW断念」→https://holylandtokyo.com/2023/04/05/4478/

「Zumwaltへの極超音速兵器契約」→https://holylandtokyo.com/2023/02/22/4313/

「バカ高い極超音速兵器:米議会が試算」→https://holylandtokyo.com/2023/02/08/4261/

「陸軍はあと2回試験」→https://holylandtokyo.com/2023/01/17/4107/

「3回連続ARRW試験に成功」→https://holylandtokyo.com/2022/12/16/4061/

「高価な兵器は少数保有で」→https://holylandtokyo.com/2022/02/22/2742/

「空軍:重要性が中国と米国では違う」→https://holylandtokyo.com/2022/01/25/2639/

「潜水艦へは2028年」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-11-19

「3度目の正直でHAWC成功」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-09-28

「米艦艇搭載は2025年頃か」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-07-24

迎撃兵器システム開発関連

「迎撃兵器を日米共同開発で」→https://holylandtokyo.com/2023/03/22/4438/

「迎撃兵器開発を2企業と契約」→https://holylandtokyo.com/2022/07/01/3405/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

引き続きインドネシアは米国に塩対応 [安全保障全般]

米陸軍トップが訪問も「全てのmajor powers国と仲良く」と

米比関係が急速に改善進展するのとは対照的

5月12日付ABCNEWS電子版は、同日James McConville米陸軍参謀総長がインドネシアを訪問し、インドネシア国防相など同国安全保障関係者と、両国間の軍事協力関係強化について協議したと報じています

5月12日付ABCNEWS電子版は、同日James McConville米陸軍参謀総長がインドネシアを訪問し、インドネシア国防相など同国安全保障関係者と、両国間の軍事協力関係強化について協議したと報じています

ただ、米国との関係が急速に進展し、ホワイトハウス高官が「驚くべき:stunning」と表現する程のフィリピン関係とは対照的に、 中国との関係を強く意識して「中立的な立場」だと強調するインドネシア側との話し合いはあまり進展がなかった雰囲気で、会談後の報道も具体的な合意事項等の発表が全く含まれていません。

5月12日付ABCNEWS電子版によれば

●11日までフィリピンを訪問していた米陸軍参謀総長は同日夜インドネシアに到着し、12日にインドネシアのPrabowo Subianto国防相と会談した。同大将はインドネシアとの軍事演習強化を含む両国関係の深化方法について議論したと語った

●11日までフィリピンを訪問していた米陸軍参謀総長は同日夜インドネシアに到着し、12日にインドネシアのPrabowo Subianto国防相と会談した。同大将はインドネシアとの軍事演習強化を含む両国関係の深化方法について議論したと語った

●また同大将は、「この地域に我々は多くの友人を持ち、緊密に連携している。地域の平和、安全、安定に関し、我々は利害を共有している。だからこそ我々は、皆にとって自由で開かれたインドアジア太平洋を維持するために協力しているのだ」と表現した

●ただしPrabowo Subiantoインドネシア国防相は、「地域の平和と安定の推進と維持は我々共通の関心事だ」と述べる一方で、「インドネシアは全ての国、特に全てのmajor powers国との関係維持を望んでいる」と強調して発言し、McConville大将がインドネシア訪問直前に訪問したフィリピンとは異なり、中国との関係を引き続き重視している事を示唆した

●11日には、インドネシアでASEAN首脳会合が開催され、中国との距離感が加盟国内で異なるASEAN内の複雑な思惑に配慮する形で、従来のASEAN会合と変わらない表現である「地域での誤算や衝突を避けるため、地域での対立事案については自制した姿勢で対応すべき:call for self-restraint in the disputes to avoid miscalculations and confrontations」との声明が採択されている

●11日には、インドネシアでASEAN首脳会合が開催され、中国との距離感が加盟国内で異なるASEAN内の複雑な思惑に配慮する形で、従来のASEAN会合と変わらない表現である「地域での誤算や衝突を避けるため、地域での対立事案については自制した姿勢で対応すべき:call for self-restraint in the disputes to avoid miscalculations and confrontations」との声明が採択されている

//////////////////////////////////////////////

米フィリピン関係は、今年2月の米国防長官訪比時の米軍の比軍基地へのアクセス数倍増(4個基地から8個)合意、3月の米軍第5世代機(F-22)初訪比と南シナ海上での訓練、4月11日の「2+2」会合での国防支援調整協議(レーダー、無人機、軍用輸送機、防空装備、F-16輸出)と、

米フィリピン関係は、今年2月の米国防長官訪比時の米軍の比軍基地へのアクセス数倍増(4個基地から8個)合意、3月の米軍第5世代機(F-22)初訪比と南シナ海上での訓練、4月11日の「2+2」会合での国防支援調整協議(レーダー、無人機、軍用輸送機、防空装備、F-16輸出)と、

米海兵隊が新部隊MLR(Marine Littoral Regiment)まで投入してフィリピン側と連携を深めた大規模演習「Balikatan」(4月)など、「驚くべき:stunning」進展を見せていますが、中国経済大減速の中でもASEAN諸国の動きは様々です

フィリピンの変化の背景を米国の専門家(AEIのZack Cooper氏)は、「比は過去5年間に渡り、中国との関係改善アプローチを試みたが、中国側がその高圧的な態度を変えなかったことで比国民の反感を買い、フィリピンは国益保護&追求のため、米国との協力強化の道を選択するに至った」と分析しているところです。

フィリピンの変化の背景を米国の専門家(AEIのZack Cooper氏)は、「比は過去5年間に渡り、中国との関係改善アプローチを試みたが、中国側がその高圧的な態度を変えなかったことで比国民の反感を買い、フィリピンは国益保護&追求のため、米国との協力強化の道を選択するに至った」と分析しているところです。

タイの総選挙結果を受け、タイ軍事政権に変化がありそうですが、米国との関係がどうなるのか、中国に配慮を見せていたタイ政権に変化があるのかにも注目したいと思います

インドネシア関連の記事

「戦闘機の機種選定」→https://holylandtokyo.com/2022/01/06/2581/

「オーストリアに中古戦闘機購入打診」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-07-21

「米軍が活動拠点求め」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-02-16-1

フィリピン関連の記事

「米比が33年ぶりに比で空軍演習」→https://holylandtokyo.com/2023/05/08/4597/

「米比2+2とBalikatan演習」→https://holylandtokyo.com/2023/04/20/4524/

「5世代機初展開F-22」→https://holylandtokyo.com/2023/03/24/4442/

「第3MLRの編成」→https://holylandtokyo.com/2022/11/14/3900/

「前政権時の米とのギクシャク」→https://holylandtokyo.com/2021/08/02/2065/

「三菱製レーダーを提供へ」→https://holylandtokyo.com/2020/08/31/536/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

米比関係が急速に改善進展するのとは対照的

5月12日付ABCNEWS電子版は、同日James McConville米陸軍参謀総長がインドネシアを訪問し、インドネシア国防相など同国安全保障関係者と、両国間の軍事協力関係強化について協議したと報じています

5月12日付ABCNEWS電子版は、同日James McConville米陸軍参謀総長がインドネシアを訪問し、インドネシア国防相など同国安全保障関係者と、両国間の軍事協力関係強化について協議したと報じていますただ、米国との関係が急速に進展し、ホワイトハウス高官が「驚くべき:stunning」と表現する程のフィリピン関係とは対照的に、 中国との関係を強く意識して「中立的な立場」だと強調するインドネシア側との話し合いはあまり進展がなかった雰囲気で、会談後の報道も具体的な合意事項等の発表が全く含まれていません。

5月12日付ABCNEWS電子版によれば

●11日までフィリピンを訪問していた米陸軍参謀総長は同日夜インドネシアに到着し、12日にインドネシアのPrabowo Subianto国防相と会談した。同大将はインドネシアとの軍事演習強化を含む両国関係の深化方法について議論したと語った

●11日までフィリピンを訪問していた米陸軍参謀総長は同日夜インドネシアに到着し、12日にインドネシアのPrabowo Subianto国防相と会談した。同大将はインドネシアとの軍事演習強化を含む両国関係の深化方法について議論したと語った●また同大将は、「この地域に我々は多くの友人を持ち、緊密に連携している。地域の平和、安全、安定に関し、我々は利害を共有している。だからこそ我々は、皆にとって自由で開かれたインドアジア太平洋を維持するために協力しているのだ」と表現した

●ただしPrabowo Subiantoインドネシア国防相は、「地域の平和と安定の推進と維持は我々共通の関心事だ」と述べる一方で、「インドネシアは全ての国、特に全てのmajor powers国との関係維持を望んでいる」と強調して発言し、McConville大将がインドネシア訪問直前に訪問したフィリピンとは異なり、中国との関係を引き続き重視している事を示唆した

●11日には、インドネシアでASEAN首脳会合が開催され、中国との距離感が加盟国内で異なるASEAN内の複雑な思惑に配慮する形で、従来のASEAN会合と変わらない表現である「地域での誤算や衝突を避けるため、地域での対立事案については自制した姿勢で対応すべき:call for self-restraint in the disputes to avoid miscalculations and confrontations」との声明が採択されている

●11日には、インドネシアでASEAN首脳会合が開催され、中国との距離感が加盟国内で異なるASEAN内の複雑な思惑に配慮する形で、従来のASEAN会合と変わらない表現である「地域での誤算や衝突を避けるため、地域での対立事案については自制した姿勢で対応すべき:call for self-restraint in the disputes to avoid miscalculations and confrontations」との声明が採択されている//////////////////////////////////////////////

米フィリピン関係は、今年2月の米国防長官訪比時の米軍の比軍基地へのアクセス数倍増(4個基地から8個)合意、3月の米軍第5世代機(F-22)初訪比と南シナ海上での訓練、4月11日の「2+2」会合での国防支援調整協議(レーダー、無人機、軍用輸送機、防空装備、F-16輸出)と、

米フィリピン関係は、今年2月の米国防長官訪比時の米軍の比軍基地へのアクセス数倍増(4個基地から8個)合意、3月の米軍第5世代機(F-22)初訪比と南シナ海上での訓練、4月11日の「2+2」会合での国防支援調整協議(レーダー、無人機、軍用輸送機、防空装備、F-16輸出)と、米海兵隊が新部隊MLR(Marine Littoral Regiment)まで投入してフィリピン側と連携を深めた大規模演習「Balikatan」(4月)など、「驚くべき:stunning」進展を見せていますが、中国経済大減速の中でもASEAN諸国の動きは様々です

フィリピンの変化の背景を米国の専門家(AEIのZack Cooper氏)は、「比は過去5年間に渡り、中国との関係改善アプローチを試みたが、中国側がその高圧的な態度を変えなかったことで比国民の反感を買い、フィリピンは国益保護&追求のため、米国との協力強化の道を選択するに至った」と分析しているところです。

フィリピンの変化の背景を米国の専門家(AEIのZack Cooper氏)は、「比は過去5年間に渡り、中国との関係改善アプローチを試みたが、中国側がその高圧的な態度を変えなかったことで比国民の反感を買い、フィリピンは国益保護&追求のため、米国との協力強化の道を選択するに至った」と分析しているところです。タイの総選挙結果を受け、タイ軍事政権に変化がありそうですが、米国との関係がどうなるのか、中国に配慮を見せていたタイ政権に変化があるのかにも注目したいと思います

インドネシア関連の記事

「戦闘機の機種選定」→https://holylandtokyo.com/2022/01/06/2581/

「オーストリアに中古戦闘機購入打診」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-07-21

「米軍が活動拠点求め」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-02-16-1

フィリピン関連の記事

「米比が33年ぶりに比で空軍演習」→https://holylandtokyo.com/2023/05/08/4597/

「米比2+2とBalikatan演習」→https://holylandtokyo.com/2023/04/20/4524/

「5世代機初展開F-22」→https://holylandtokyo.com/2023/03/24/4442/

「第3MLRの編成」→https://holylandtokyo.com/2022/11/14/3900/

「前政権時の米とのギクシャク」→https://holylandtokyo.com/2021/08/02/2065/

「三菱製レーダーを提供へ」→https://holylandtokyo.com/2020/08/31/536/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

CSIS:露のウへのミサイル攻撃を総括分析 [安全保障全般]

ロシアの失敗を将来の戦いで期待すべきではないし

ウクライナ経済の復興は極めて厳しいが

防空&ミサイル防衛システムと分散運用の効果確認

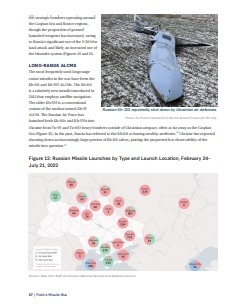

5月11日付Defense-Newsが、CSISのミサイル防衛プロジェクト副責任者であるIan Williams研究員の寄稿を掲載し、ロシアによるウクライナ侵略当初からの巡航ミサイルや無人機による攻撃は、ロシア軍ミサイル部隊等の低パフォーマンスや、目標情報の入手分析や情報伝達能力の低さにより、ウクライナの指揮統制能力や防空能力を破砕するに至らないままミサイル等を消費し、低調になりつつあるとの指摘を紹介しています

5月11日付Defense-Newsが、CSISのミサイル防衛プロジェクト副責任者であるIan Williams研究員の寄稿を掲載し、ロシアによるウクライナ侵略当初からの巡航ミサイルや無人機による攻撃は、ロシア軍ミサイル部隊等の低パフォーマンスや、目標情報の入手分析や情報伝達能力の低さにより、ウクライナの指揮統制能力や防空能力を破砕するに至らないままミサイル等を消費し、低調になりつつあるとの指摘を紹介しています

この間、ロシアミサイル部隊や無人機攻撃部隊は、攻撃目標重点をウクライナ軍からウクライナのエネルギーインフラに移し電力供給網等に打撃を与えたが、春に現地を訪問して確認した限りでは最低限の電力網は維持されており、また西側の支援も得たウクライナ防空能力向上により、弾薬不足は影を落としているものの、2022年春のミサイル撃墜率10%程度から、同年年末には5割程度になり、最近では7-8割にまで向上していると同研究員は指摘しています

同研究員は、このロシア軍のミサイル攻撃作戦事例は、ロシア軍の自軍への過信やウクライナ軍能力過小評価が重なったケースであり、将来のミサイル防衛を考える上では注意を要するものの、ミサイル攻撃に不可欠な敵目標の継続的かつ迅速な把握、指揮統制系統維持の重要性、更に防御側の分散、機動、隠蔽、カモフラージュなどの基本的な自軍防御努力の重要性が改めて確認されていると主張しています

同研究員は、このロシア軍のミサイル攻撃作戦事例は、ロシア軍の自軍への過信やウクライナ軍能力過小評価が重なったケースであり、将来のミサイル防衛を考える上では注意を要するものの、ミサイル攻撃に不可欠な敵目標の継続的かつ迅速な把握、指揮統制系統維持の重要性、更に防御側の分散、機動、隠蔽、カモフラージュなどの基本的な自軍防御努力の重要性が改めて確認されていると主張しています

同研究員は5月5日に本件に関する約70ページのレポート「Putin’s Missile War」を発表しており、Defense-Newsへの寄港はその概要の概要ですが、細部の作戦状況に関する情報入手が難しい中で、公開情報や現地調査を踏まえ、将来の軍事作戦の中核になるミサイル攻撃や無人機攻撃についてアプローチを試みるもので貴重であり、概要の概要を更につまみ食いしてご紹介しておきます

5月11日付Defense-News記事によれば

●2022年2月以来、ロシア軍は数千発のミサイルや片道無人機よるウクライナ攻撃を行っており、これによりウクライナ国民や社会インフラは大きな損害を受け、戦後のウクライナ経済回復は大変厳しく、海外からの大きな支援を持ってして長期間を要することになろう

●2022年2月以来、ロシア軍は数千発のミサイルや片道無人機よるウクライナ攻撃を行っており、これによりウクライナ国民や社会インフラは大きな損害を受け、戦後のウクライナ経済回復は大変厳しく、海外からの大きな支援を持ってして長期間を要することになろう

●しかし軍事的にロシア軍は戦略目標を達したとは言えず、作戦の細部は依然不明部分が多いが、ロシア軍の作戦遂行能力の低さ(ミサイル部隊等の低能力や、目標情報の入手分析や情報伝達能力の低さ)とウクライナ軍の西側支援を活用した粘り強い戦いにより、ウクライナは指揮統制系統を維持し、ウクライナ国民の士気は大きな低下を見せていない。またウクライナの兵站能力も、低下はしているがロシアの狙いほどはダメージを受けていない

●このようなロシア軍の状況は、湾岸戦争やイラク戦争時の米主導多国籍軍による巡航ミサイルや精密誘導兵器を巧みに使用した作戦結果と対照的で、イラク国家指導層とイラク軍の指揮系統を絶ち、イラク防空能力を短期間で破砕して航空優勢を獲得した戦史とは対極の結果となっている

●このようなロシア軍の状況は、湾岸戦争やイラク戦争時の米主導多国籍軍による巡航ミサイルや精密誘導兵器を巧みに使用した作戦結果と対照的で、イラク国家指導層とイラク軍の指揮系統を絶ち、イラク防空能力を短期間で破砕して航空優勢を獲得した戦史とは対極の結果となっている

●現在のロシア軍は既にミサイル在庫が大幅に減少し、ウクライナへの攻撃数は減少しており、国内で新規に製造した少数のミサイル等で時折攻撃を再開する程度にまで攻撃は低下している。逆にウクライナは世界的な防空兵器弾薬枯渇に直面してはいるが、西側からの防空兵器提供を受け、ロシア側ミサイルの迎撃率を飛躍的に(前述のように)向上させている

●言い換えればロシアは、自らがウクライナ侵略後にウクライナ内で確立したかったA2AD網構築に失敗し、逆に西側の支援を受けたウクライナ軍のA2AD網に阻止され、被害が拡大している状況にも見える

●言い換えればロシアは、自らがウクライナ侵略後にウクライナ内で確立したかったA2AD網構築に失敗し、逆に西側の支援を受けたウクライナ軍のA2AD網に阻止され、被害が拡大している状況にも見える

●ロシア側の失敗の原因は、侵略の目標目的達成に必要な作戦規模を低く見積もりすぎていたこと、ロシア軍の能力を過信していたこと、特にウクライナ軍の機動・分散による部隊配備の変化を迅速に捕え、攻撃サイクルに反映する仕組みの機能不全が際立った印象がある

●ロシアによるウクライナ侵攻で観察された事象が、他の地域で今後再現されるとの前提を置くべきではないが、巡航ミサイル等による攻撃は非常に危険だが、完全に阻止不可能ではないことをウクライナは示したと言える。

●ロシアによるウクライナ侵攻で観察された事象が、他の地域で今後再現されるとの前提を置くべきではないが、巡航ミサイル等による攻撃は非常に危険だが、完全に阻止不可能ではないことをウクライナは示したと言える。

●高性能の防空システムと指揮統制システムを訓練した兵士に運用させ、ローテクではあるが重要な装備の分散、機動展開による位置秘匿、装備品のカモフラージュによる隠蔽、おとりによる敵監視網情報網のかく乱などを組み合わせる事で、防空&ミサイル防衛システムを機能させ、被害を緩和することが可能なことを示したとは言える

/////////////////////////////////////////////////

「戦った経験がない」中国軍とウクライナでのロシア軍を比較することは困難ですが、通所兵器での西側との対峙を事実上あきらめ、核戦力による抑止や対応に軸足を移しつつあったロシア軍と、台湾有事を例に考えれば、通常兵器でも十二分に米軍に対応可能なレベルの中国軍の現状での違いは明らかだと思います

CSISのIan Williams研究員ご指摘のように、「高性能の防空システムと指揮統制システムを訓練した兵士に運用させ、ローテクではあるが重要な装備の分散、機動展開による位置秘匿、装備品のカモフラージュによる隠蔽、おとりによる敵監視網情報網のかく乱などを組み合わせる事」の重要性を再確認しておきましょう。

CSISのIan Williams研究員ご指摘のように、「高性能の防空システムと指揮統制システムを訓練した兵士に運用させ、ローテクではあるが重要な装備の分散、機動展開による位置秘匿、装備品のカモフラージュによる隠蔽、おとりによる敵監視網情報網のかく乱などを組み合わせる事」の重要性を再確認しておきましょう。

そして、日本の環境で有事に機能しそうもない戦闘機に過剰投資している日本の現状への警鐘と理解しておけば良いと思います

CSISのレポート「Putin’s Missile War」紹介ページ

→https://www.csis.org/analysis/putins-missile-war

ウクライナでの戦いに学ぶ

「世界初の対無人機等の防空兵器消耗戦に直面するウ」→https://holylandtokyo.com/2023/01/27/4220/

「ウで戦闘機による制空の時代は終わる」https://holylandtokyo.com/2022/02/09/2703/

「アジア太平洋への教訓は兵站」→https://holylandtokyo.com/2022/06/17/3358/

「SpaceXに学べ」→https://holylandtokyo.com/2022/04/22/3173/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

ウクライナ経済の復興は極めて厳しいが

防空&ミサイル防衛システムと分散運用の効果確認

5月11日付Defense-Newsが、CSISのミサイル防衛プロジェクト副責任者であるIan Williams研究員の寄稿を掲載し、ロシアによるウクライナ侵略当初からの巡航ミサイルや無人機による攻撃は、ロシア軍ミサイル部隊等の低パフォーマンスや、目標情報の入手分析や情報伝達能力の低さにより、ウクライナの指揮統制能力や防空能力を破砕するに至らないままミサイル等を消費し、低調になりつつあるとの指摘を紹介しています

5月11日付Defense-Newsが、CSISのミサイル防衛プロジェクト副責任者であるIan Williams研究員の寄稿を掲載し、ロシアによるウクライナ侵略当初からの巡航ミサイルや無人機による攻撃は、ロシア軍ミサイル部隊等の低パフォーマンスや、目標情報の入手分析や情報伝達能力の低さにより、ウクライナの指揮統制能力や防空能力を破砕するに至らないままミサイル等を消費し、低調になりつつあるとの指摘を紹介していますこの間、ロシアミサイル部隊や無人機攻撃部隊は、攻撃目標重点をウクライナ軍からウクライナのエネルギーインフラに移し電力供給網等に打撃を与えたが、春に現地を訪問して確認した限りでは最低限の電力網は維持されており、また西側の支援も得たウクライナ防空能力向上により、弾薬不足は影を落としているものの、2022年春のミサイル撃墜率10%程度から、同年年末には5割程度になり、最近では7-8割にまで向上していると同研究員は指摘しています

同研究員は、このロシア軍のミサイル攻撃作戦事例は、ロシア軍の自軍への過信やウクライナ軍能力過小評価が重なったケースであり、将来のミサイル防衛を考える上では注意を要するものの、ミサイル攻撃に不可欠な敵目標の継続的かつ迅速な把握、指揮統制系統維持の重要性、更に防御側の分散、機動、隠蔽、カモフラージュなどの基本的な自軍防御努力の重要性が改めて確認されていると主張しています

同研究員は、このロシア軍のミサイル攻撃作戦事例は、ロシア軍の自軍への過信やウクライナ軍能力過小評価が重なったケースであり、将来のミサイル防衛を考える上では注意を要するものの、ミサイル攻撃に不可欠な敵目標の継続的かつ迅速な把握、指揮統制系統維持の重要性、更に防御側の分散、機動、隠蔽、カモフラージュなどの基本的な自軍防御努力の重要性が改めて確認されていると主張しています同研究員は5月5日に本件に関する約70ページのレポート「Putin’s Missile War」を発表しており、Defense-Newsへの寄港はその概要の概要ですが、細部の作戦状況に関する情報入手が難しい中で、公開情報や現地調査を踏まえ、将来の軍事作戦の中核になるミサイル攻撃や無人機攻撃についてアプローチを試みるもので貴重であり、概要の概要を更につまみ食いしてご紹介しておきます

5月11日付Defense-News記事によれば

●2022年2月以来、ロシア軍は数千発のミサイルや片道無人機よるウクライナ攻撃を行っており、これによりウクライナ国民や社会インフラは大きな損害を受け、戦後のウクライナ経済回復は大変厳しく、海外からの大きな支援を持ってして長期間を要することになろう

●2022年2月以来、ロシア軍は数千発のミサイルや片道無人機よるウクライナ攻撃を行っており、これによりウクライナ国民や社会インフラは大きな損害を受け、戦後のウクライナ経済回復は大変厳しく、海外からの大きな支援を持ってして長期間を要することになろう●しかし軍事的にロシア軍は戦略目標を達したとは言えず、作戦の細部は依然不明部分が多いが、ロシア軍の作戦遂行能力の低さ(ミサイル部隊等の低能力や、目標情報の入手分析や情報伝達能力の低さ)とウクライナ軍の西側支援を活用した粘り強い戦いにより、ウクライナは指揮統制系統を維持し、ウクライナ国民の士気は大きな低下を見せていない。またウクライナの兵站能力も、低下はしているがロシアの狙いほどはダメージを受けていない

●このようなロシア軍の状況は、湾岸戦争やイラク戦争時の米主導多国籍軍による巡航ミサイルや精密誘導兵器を巧みに使用した作戦結果と対照的で、イラク国家指導層とイラク軍の指揮系統を絶ち、イラク防空能力を短期間で破砕して航空優勢を獲得した戦史とは対極の結果となっている

●このようなロシア軍の状況は、湾岸戦争やイラク戦争時の米主導多国籍軍による巡航ミサイルや精密誘導兵器を巧みに使用した作戦結果と対照的で、イラク国家指導層とイラク軍の指揮系統を絶ち、イラク防空能力を短期間で破砕して航空優勢を獲得した戦史とは対極の結果となっている●現在のロシア軍は既にミサイル在庫が大幅に減少し、ウクライナへの攻撃数は減少しており、国内で新規に製造した少数のミサイル等で時折攻撃を再開する程度にまで攻撃は低下している。逆にウクライナは世界的な防空兵器弾薬枯渇に直面してはいるが、西側からの防空兵器提供を受け、ロシア側ミサイルの迎撃率を飛躍的に(前述のように)向上させている

●言い換えればロシアは、自らがウクライナ侵略後にウクライナ内で確立したかったA2AD網構築に失敗し、逆に西側の支援を受けたウクライナ軍のA2AD網に阻止され、被害が拡大している状況にも見える

●言い換えればロシアは、自らがウクライナ侵略後にウクライナ内で確立したかったA2AD網構築に失敗し、逆に西側の支援を受けたウクライナ軍のA2AD網に阻止され、被害が拡大している状況にも見える●ロシア側の失敗の原因は、侵略の目標目的達成に必要な作戦規模を低く見積もりすぎていたこと、ロシア軍の能力を過信していたこと、特にウクライナ軍の機動・分散による部隊配備の変化を迅速に捕え、攻撃サイクルに反映する仕組みの機能不全が際立った印象がある

●ロシアによるウクライナ侵攻で観察された事象が、他の地域で今後再現されるとの前提を置くべきではないが、巡航ミサイル等による攻撃は非常に危険だが、完全に阻止不可能ではないことをウクライナは示したと言える。

●ロシアによるウクライナ侵攻で観察された事象が、他の地域で今後再現されるとの前提を置くべきではないが、巡航ミサイル等による攻撃は非常に危険だが、完全に阻止不可能ではないことをウクライナは示したと言える。●高性能の防空システムと指揮統制システムを訓練した兵士に運用させ、ローテクではあるが重要な装備の分散、機動展開による位置秘匿、装備品のカモフラージュによる隠蔽、おとりによる敵監視網情報網のかく乱などを組み合わせる事で、防空&ミサイル防衛システムを機能させ、被害を緩和することが可能なことを示したとは言える

/////////////////////////////////////////////////

「戦った経験がない」中国軍とウクライナでのロシア軍を比較することは困難ですが、通所兵器での西側との対峙を事実上あきらめ、核戦力による抑止や対応に軸足を移しつつあったロシア軍と、台湾有事を例に考えれば、通常兵器でも十二分に米軍に対応可能なレベルの中国軍の現状での違いは明らかだと思います

CSISのIan Williams研究員ご指摘のように、「高性能の防空システムと指揮統制システムを訓練した兵士に運用させ、ローテクではあるが重要な装備の分散、機動展開による位置秘匿、装備品のカモフラージュによる隠蔽、おとりによる敵監視網情報網のかく乱などを組み合わせる事」の重要性を再確認しておきましょう。

CSISのIan Williams研究員ご指摘のように、「高性能の防空システムと指揮統制システムを訓練した兵士に運用させ、ローテクではあるが重要な装備の分散、機動展開による位置秘匿、装備品のカモフラージュによる隠蔽、おとりによる敵監視網情報網のかく乱などを組み合わせる事」の重要性を再確認しておきましょう。そして、日本の環境で有事に機能しそうもない戦闘機に過剰投資している日本の現状への警鐘と理解しておけば良いと思います

CSISのレポート「Putin’s Missile War」紹介ページ

→https://www.csis.org/analysis/putins-missile-war

ウクライナでの戦いに学ぶ

「世界初の対無人機等の防空兵器消耗戦に直面するウ」→https://holylandtokyo.com/2023/01/27/4220/

「ウで戦闘機による制空の時代は終わる」https://holylandtokyo.com/2022/02/09/2703/

「アジア太平洋への教訓は兵站」→https://holylandtokyo.com/2022/06/17/3358/

「SpaceXに学べ」→https://holylandtokyo.com/2022/04/22/3173/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

現時点では却下も豪州がB-21購入検討認める [安全保障全般]

B-21製造企業CEOは「may still be on the table」と

豪州公開のDefense Strategic ReviewでB-21に言及

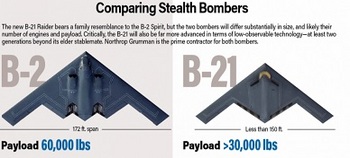

4月24日に豪州政府が発表した「Defense Strategic Review 2023」の中で、米空軍とNorthrop Grumman(以下NG社)が開発中の新型ステルス爆撃機B-21に関し、「豪州と米国でB-21の豪州導入に関し議論を行ったが、現下の情勢を踏まえ適当なオプションとは考えなかった」と明記し、同爆撃機導入検討が行われたことが明らかになりました

4月24日に豪州政府が発表した「Defense Strategic Review 2023」の中で、米空軍とNorthrop Grumman(以下NG社)が開発中の新型ステルス爆撃機B-21に関し、「豪州と米国でB-21の豪州導入に関し議論を行ったが、現下の情勢を踏まえ適当なオプションとは考えなかった」と明記し、同爆撃機導入検討が行われたことが明らかになりました

同27日に定期決算発表を行ったNG社CEOのKathy Warden氏は本件に関し、「B-21が(まだ初飛行も行っていない)開発段階にあり、同機開発契約を結んでいる米国以外の政府とB-21について議論することは時期尚早だと思うが、両国間で議論が行われ、継続していること(there were discussions—ongoing ones)が重要である」、「まだ議論の俎上にある(such a move may still be on the table.)」と言及しています

2021年9月15日に米英豪が協力枠組み「AUKUS」を創設し、柱として米英の原子力潜水艦技術を豪に提供して豪が8隻以上の原潜建造を目指すことや、AIやサイバーや量子技術でも連携する方針を明らかにしており、その後AUKUSを航空宇宙分野にも拡大する様子が報道される中、同CEOは27日に「2-3年前であればサプライズだっただろうが・・」とも発言し、どこまで両国協議に関与しているのか(いないのか)謎ですが、「匂う」発言をしています

2021年9月15日に米英豪が協力枠組み「AUKUS」を創設し、柱として米英の原子力潜水艦技術を豪に提供して豪が8隻以上の原潜建造を目指すことや、AIやサイバーや量子技術でも連携する方針を明らかにしており、その後AUKUSを航空宇宙分野にも拡大する様子が報道される中、同CEOは27日に「2-3年前であればサプライズだっただろうが・・」とも発言し、どこまで両国協議に関与しているのか(いないのか)謎ですが、「匂う」発言をしています

NG社の剛腕女性CEOはまた同時に、現時点で豪州がB-21導入を追求しなかったとしても、同国は2月に大規模なFMS要求を米国に提出し、長射程対レーダーミサイルAARGM-ER (Advanced Anti-Radar Guided Missile, Extended Range)や、空中発射対艦攻撃巡航ミサイルLRASMと同対地攻撃版JASSM-ERを求めているとも発言もし、米豪間の強い関係を示唆しています

なお、24日の豪州「・・・Review 2023」発表に寄せ、オースチン米国防長官が声明を出し、B-21関連記述には直接言及しないながらも、「豪州が新技術の導入の先頭に立って関与を継続している点を高く評価したい」、「自由で開かれたIndo-Pacificの維持に、豪州がAUKUS やQuad参加を含め重要な役割を果たしていることの証左である」、

なお、24日の豪州「・・・Review 2023」発表に寄せ、オースチン米国防長官が声明を出し、B-21関連記述には直接言及しないながらも、「豪州が新技術の導入の先頭に立って関与を継続している点を高く評価したい」、「自由で開かれたIndo-Pacificの維持に、豪州がAUKUS やQuad参加を含め重要な役割を果たしていることの証左である」、

更に「2024年には豪が初めてNational Defense Strategyを発表する予定だ」と述べており、想像を勝手にたくましくすると、2024年の「・・Strategy」文書での進展を米国として期待しているのかもしれません。

ただ、豪州方面からの報道では、更に投資するならF-35導入機数を増やしたいとの豪州の意向が米国に伝えられたとの記事もあり、1機700億とか800億円で、周辺機材や格納施設等を含めると莫大な初期投資が必要なステルス爆撃機の導入はハードルが高いのかもしれません

ただ、豪州方面からの報道では、更に投資するならF-35導入機数を増やしたいとの豪州の意向が米国に伝えられたとの記事もあり、1機700億とか800億円で、周辺機材や格納施設等を含めると莫大な初期投資が必要なステルス爆撃機の導入はハードルが高いのかもしれません

4月24日発表の豪州Defense Strategic Reviewのwebサイト

→https://www.defence.gov.au/about/reviews-inquiries/defence-strategic-review

2021年9月AUKUS創設発表時の関連記事

「AUKUS発表と米豪2+2」→https://holylandtokyo.com/2021/09/20/2255/

最近のB-21関連記事

「米軍事メディアの観察」→https://holylandtokyo.com/2022/12/14/4027/

「映像で紹介:B-21初披露式典」→https://holylandtokyo.com/2022/12/05/4015/

「10の視点でご紹介:NG社事前リリース」→https://holylandtokyo.com/2022/12/01/4004/

米海軍の艦艇潜水艦建造や修理能力がピンチ

「強度不足で米海軍の4ドック使用停止」→https://holylandtokyo.com/2023/02/03/4234/

「米空母と潜水艦修理の75%が遅延」→https://holylandtokyo.com/2020/08/27/534/

「空母故障で空母なしで出撃」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-09-16

「米艦艇建造や修理人材ピンチ」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2019-06-24

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

豪州公開のDefense Strategic ReviewでB-21に言及

4月24日に豪州政府が発表した「Defense Strategic Review 2023」の中で、米空軍とNorthrop Grumman(以下NG社)が開発中の新型ステルス爆撃機B-21に関し、「豪州と米国でB-21の豪州導入に関し議論を行ったが、現下の情勢を踏まえ適当なオプションとは考えなかった」と明記し、同爆撃機導入検討が行われたことが明らかになりました

4月24日に豪州政府が発表した「Defense Strategic Review 2023」の中で、米空軍とNorthrop Grumman(以下NG社)が開発中の新型ステルス爆撃機B-21に関し、「豪州と米国でB-21の豪州導入に関し議論を行ったが、現下の情勢を踏まえ適当なオプションとは考えなかった」と明記し、同爆撃機導入検討が行われたことが明らかになりました同27日に定期決算発表を行ったNG社CEOのKathy Warden氏は本件に関し、「B-21が(まだ初飛行も行っていない)開発段階にあり、同機開発契約を結んでいる米国以外の政府とB-21について議論することは時期尚早だと思うが、両国間で議論が行われ、継続していること(there were discussions—ongoing ones)が重要である」、「まだ議論の俎上にある(such a move may still be on the table.)」と言及しています

2021年9月15日に米英豪が協力枠組み「AUKUS」を創設し、柱として米英の原子力潜水艦技術を豪に提供して豪が8隻以上の原潜建造を目指すことや、AIやサイバーや量子技術でも連携する方針を明らかにしており、その後AUKUSを航空宇宙分野にも拡大する様子が報道される中、同CEOは27日に「2-3年前であればサプライズだっただろうが・・」とも発言し、どこまで両国協議に関与しているのか(いないのか)謎ですが、「匂う」発言をしています

2021年9月15日に米英豪が協力枠組み「AUKUS」を創設し、柱として米英の原子力潜水艦技術を豪に提供して豪が8隻以上の原潜建造を目指すことや、AIやサイバーや量子技術でも連携する方針を明らかにしており、その後AUKUSを航空宇宙分野にも拡大する様子が報道される中、同CEOは27日に「2-3年前であればサプライズだっただろうが・・」とも発言し、どこまで両国協議に関与しているのか(いないのか)謎ですが、「匂う」発言をしていますNG社の剛腕女性CEOはまた同時に、現時点で豪州がB-21導入を追求しなかったとしても、同国は2月に大規模なFMS要求を米国に提出し、長射程対レーダーミサイルAARGM-ER (Advanced Anti-Radar Guided Missile, Extended Range)や、空中発射対艦攻撃巡航ミサイルLRASMと同対地攻撃版JASSM-ERを求めているとも発言もし、米豪間の強い関係を示唆しています

なお、24日の豪州「・・・Review 2023」発表に寄せ、オースチン米国防長官が声明を出し、B-21関連記述には直接言及しないながらも、「豪州が新技術の導入の先頭に立って関与を継続している点を高く評価したい」、「自由で開かれたIndo-Pacificの維持に、豪州がAUKUS やQuad参加を含め重要な役割を果たしていることの証左である」、

なお、24日の豪州「・・・Review 2023」発表に寄せ、オースチン米国防長官が声明を出し、B-21関連記述には直接言及しないながらも、「豪州が新技術の導入の先頭に立って関与を継続している点を高く評価したい」、「自由で開かれたIndo-Pacificの維持に、豪州がAUKUS やQuad参加を含め重要な役割を果たしていることの証左である」、更に「2024年には豪が初めてNational Defense Strategyを発表する予定だ」と述べており、想像を勝手にたくましくすると、2024年の「・・Strategy」文書での進展を米国として期待しているのかもしれません。

ただ、豪州方面からの報道では、更に投資するならF-35導入機数を増やしたいとの豪州の意向が米国に伝えられたとの記事もあり、1機700億とか800億円で、周辺機材や格納施設等を含めると莫大な初期投資が必要なステルス爆撃機の導入はハードルが高いのかもしれません

ただ、豪州方面からの報道では、更に投資するならF-35導入機数を増やしたいとの豪州の意向が米国に伝えられたとの記事もあり、1機700億とか800億円で、周辺機材や格納施設等を含めると莫大な初期投資が必要なステルス爆撃機の導入はハードルが高いのかもしれません4月24日発表の豪州Defense Strategic Reviewのwebサイト

→https://www.defence.gov.au/about/reviews-inquiries/defence-strategic-review

2021年9月AUKUS創設発表時の関連記事

「AUKUS発表と米豪2+2」→https://holylandtokyo.com/2021/09/20/2255/

最近のB-21関連記事

「米軍事メディアの観察」→https://holylandtokyo.com/2022/12/14/4027/

「映像で紹介:B-21初披露式典」→https://holylandtokyo.com/2022/12/05/4015/

「10の視点でご紹介:NG社事前リリース」→https://holylandtokyo.com/2022/12/01/4004/

米海軍の艦艇潜水艦建造や修理能力がピンチ

「強度不足で米海軍の4ドック使用停止」→https://holylandtokyo.com/2023/02/03/4234/

「米空母と潜水艦修理の75%が遅延」→https://holylandtokyo.com/2020/08/27/534/

「空母故障で空母なしで出撃」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-09-16

「米艦艇建造や修理人材ピンチ」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2019-06-24

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

米比が33年ぶりに比で空軍演習Cope Thunder再開 [安全保障全般]

【追加情報:比大統領が米国防長官と会談】

5月3日に米比国防相が合意の「bilateral defense guidelines」

→ https://media.defense.gov/2023/May/03/2003214451/-1/-1/0/BILATERAL-DEFENSE-GUIDELINES-FACT-SHEET.PDF

米比「1951 Mutual Defense Treaty」に基づき、以下を再確認

●太平洋や南シナ海におけるフィリピンの航空機、公的艦艇、軍隊(沿岸警備隊含む)に対する如何なる攻撃からも防御することを両国が決意する

●両国指導者は、豪州や日本を含む地域の同志国とより緊密に連携し、共有する原則(rule of law, freedom of the seas and respect for territorial sovereignty)維持に取り組む議論を行う

●米国はフィリピン軍の近代化にコミットし、抑止力強化と嫌がらせに対処する能力強化のための装備等のパッケージを見極める

●装備など物質的な支援以外の、教育や訓練演習や作戦行動を通じての(人的な)投資拡大も優先事項として対応する

●米国防長官と比大統領が今年初めに合意した、北部ルソン島とパラワン島の4つの基地への米軍アクセスについて、速やかに実現するように取り組む

/////////////////////////////////////////

比は過去5年間、中国との穏やかな関係を追求も

中国は態度を変えず高圧的な振る舞いを変えず

結果、比は国益保護のため米国と再び急接近

米報道官も驚く過去1年の米比関係劇的改善

5月1日、199年のピナツボ山大噴火以来33年ぶりに米空軍とフィリピン空軍の共同演習「Cope Thunder」があのクラーク空軍基地に戻ってきました! 折しも、2022年6月に就任して以来、劇的に米比関係を改善方向に導いているMarcos, Jr比大統領がバイデン大統領とホワイトハウスで首脳会談を行った当日に、演習開始との象徴的なタイミングとなりました

5月1日、199年のピナツボ山大噴火以来33年ぶりに米空軍とフィリピン空軍の共同演習「Cope Thunder」があのクラーク空軍基地に戻ってきました! 折しも、2022年6月に就任して以来、劇的に米比関係を改善方向に導いているMarcos, Jr比大統領がバイデン大統領とホワイトハウスで首脳会談を行った当日に、演習開始との象徴的なタイミングとなりました

米比空軍による「Cope Thunder」演習は、1970年代半ばから毎年、1991年の噴火でクラーク基地が閉鎖されるまで行われてきましたが、火山灰堆積による基地の壊滅的被害と米比関係のギクシャクもあり、33年に渡り比での訓練は中断されてきました。

比での中断間、アラスカで同演習が実施されることはありましたが、33年ぶり比で開催となった今年は、日本の三沢基地所属の米空軍F-16戦闘機12機と兵士約160名が同基地に展開し、フィリピン空軍FA-50軽攻撃機と戦術訓練を5月12日までの間で実施することになっています

比での中断間、アラスカで同演習が実施されることはありましたが、33年ぶり比で開催となった今年は、日本の三沢基地所属の米空軍F-16戦闘機12機と兵士約160名が同基地に展開し、フィリピン空軍FA-50軽攻撃機と戦術訓練を5月12日までの間で実施することになっています

往時と比較すると演習規模は小さく、クラーク基地の装備や施設不足で「Cope Thunder」準備のための空輸作戦の方が大規模だったかも・・・との噂も報じられていますが、4月に米陸軍や海兵隊を中心に約1.7万名が参加し、米海兵隊が対中国用に改編した新部隊MLR(Marine Littoral Regiment)までも投入してフィリピン側と連携を深めた大規模演習「Balikatan」演習に続く、意義深い軍事訓練となりました

米国政府のJohn Kirby戦略調整官は1日、「マルコスJr大統領就任後の1年弱の短期間に、米比同盟や両国関係はまさに驚愕の進歩を見せている」と記者会見で語っていますが、今年2月の米国防長官訪比時の米軍の比軍基地へのアクセス数倍増(4個基地から8個)合意、3月の米軍第5世代機(F-22)初訪比と南シナ海上での訓練、4月11日の「2+2」会合での国防支援調整協議(レーダー、無人機、軍用輸送機、防空装備、F-16輸出)など、Kirby氏による「stunning」との表現がふさわしい劇的な進展ぶりとなっています

米国政府のJohn Kirby戦略調整官は1日、「マルコスJr大統領就任後の1年弱の短期間に、米比同盟や両国関係はまさに驚愕の進歩を見せている」と記者会見で語っていますが、今年2月の米国防長官訪比時の米軍の比軍基地へのアクセス数倍増(4個基地から8個)合意、3月の米軍第5世代機(F-22)初訪比と南シナ海上での訓練、4月11日の「2+2」会合での国防支援調整協議(レーダー、無人機、軍用輸送機、防空装備、F-16輸出)など、Kirby氏による「stunning」との表現がふさわしい劇的な進展ぶりとなっています

両国間の連携改善は日々の対中国対応でも顕著で、1日の米比首脳会談直前に、中国のコーストガード海警の艦艇がフィリピン船舶に南シナ海上で嫌がらせ行為を行いましたが、米国がすかさず中国を非難して比への艦艇提供を発表し、「比は複雑な状況下での平和と安定を願っている」と米高官がコメントを出すなど、対中国連携も洗練の域に入っている様子をうかがわせています

米国の専門家も米比関係の急改善に注目し、ハドソンのPatrick Croninは「同演習は比空軍が(軽攻撃機のみ保有から)増強されることを示すシグナルであり、2+2でのF-16売却協議の流れに沿ったもの」と解説し、

米国の専門家も米比関係の急改善に注目し、ハドソンのPatrick Croninは「同演習は比空軍が(軽攻撃機のみ保有から)増強されることを示すシグナルであり、2+2でのF-16売却協議の流れに沿ったもの」と解説し、

更にAEIのZack Cooper氏は米比関係の大きな変化の背景について、「比は過去5年間に渡り中国との関係改善を狙ったアプローチを試みたが、中国側がその高圧的な態度を変える様子を全く見せないことで比国民の反感を買い、フィリピンは国益保護&追求のため、現実的に唯一可能なオプションとして米国との協力強化の道を選択するに至った」と分析しているところです

東南アジア諸国は中国をよく見ています。不動産バブル崩壊で混乱する中国経済の中で、習近平政権がますます強権的な態度を強め、柔軟性を失いつつあることを・・・。このフィリピンの急激な変化を見た他の東南アジア諸国や太平洋の島嶼国家が、今後対中国の姿勢をどのように変化させるかに注目です

東南アジア諸国は中国をよく見ています。不動産バブル崩壊で混乱する中国経済の中で、習近平政権がますます強権的な態度を強め、柔軟性を失いつつあることを・・・。このフィリピンの急激な変化を見た他の東南アジア諸国や太平洋の島嶼国家が、今後対中国の姿勢をどのように変化させるかに注目です

フィリピン関連の記事

「米比2+2とBalikatan演習」→https://holylandtokyo.com/2023/04/20/4524/

「5世代機初展開F-22」→https://holylandtokyo.com/2023/03/24/4442/

「第3MLRの編成」→https://holylandtokyo.com/2022/11/14/3900/

「前政権時の米とのギクシャク」→https://holylandtokyo.com/2021/08/02/2065/

「三菱製レーダーを提供へ」→https://holylandtokyo.com/2020/08/31/536/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

5月3日に米比国防相が合意の「bilateral defense guidelines」

→ https://media.defense.gov/2023/May/03/2003214451/-1/-1/0/BILATERAL-DEFENSE-GUIDELINES-FACT-SHEET.PDF

米比「1951 Mutual Defense Treaty」に基づき、以下を再確認

●太平洋や南シナ海におけるフィリピンの航空機、公的艦艇、軍隊(沿岸警備隊含む)に対する如何なる攻撃からも防御することを両国が決意する

●両国指導者は、豪州や日本を含む地域の同志国とより緊密に連携し、共有する原則(rule of law, freedom of the seas and respect for territorial sovereignty)維持に取り組む議論を行う

●米国はフィリピン軍の近代化にコミットし、抑止力強化と嫌がらせに対処する能力強化のための装備等のパッケージを見極める

●装備など物質的な支援以外の、教育や訓練演習や作戦行動を通じての(人的な)投資拡大も優先事項として対応する

●米国防長官と比大統領が今年初めに合意した、北部ルソン島とパラワン島の4つの基地への米軍アクセスについて、速やかに実現するように取り組む

/////////////////////////////////////////

比は過去5年間、中国との穏やかな関係を追求も

中国は態度を変えず高圧的な振る舞いを変えず

結果、比は国益保護のため米国と再び急接近

米報道官も驚く過去1年の米比関係劇的改善

5月1日、199年のピナツボ山大噴火以来33年ぶりに米空軍とフィリピン空軍の共同演習「Cope Thunder」があのクラーク空軍基地に戻ってきました! 折しも、2022年6月に就任して以来、劇的に米比関係を改善方向に導いているMarcos, Jr比大統領がバイデン大統領とホワイトハウスで首脳会談を行った当日に、演習開始との象徴的なタイミングとなりました

5月1日、199年のピナツボ山大噴火以来33年ぶりに米空軍とフィリピン空軍の共同演習「Cope Thunder」があのクラーク空軍基地に戻ってきました! 折しも、2022年6月に就任して以来、劇的に米比関係を改善方向に導いているMarcos, Jr比大統領がバイデン大統領とホワイトハウスで首脳会談を行った当日に、演習開始との象徴的なタイミングとなりました米比空軍による「Cope Thunder」演習は、1970年代半ばから毎年、1991年の噴火でクラーク基地が閉鎖されるまで行われてきましたが、火山灰堆積による基地の壊滅的被害と米比関係のギクシャクもあり、33年に渡り比での訓練は中断されてきました。

比での中断間、アラスカで同演習が実施されることはありましたが、33年ぶり比で開催となった今年は、日本の三沢基地所属の米空軍F-16戦闘機12機と兵士約160名が同基地に展開し、フィリピン空軍FA-50軽攻撃機と戦術訓練を5月12日までの間で実施することになっています

比での中断間、アラスカで同演習が実施されることはありましたが、33年ぶり比で開催となった今年は、日本の三沢基地所属の米空軍F-16戦闘機12機と兵士約160名が同基地に展開し、フィリピン空軍FA-50軽攻撃機と戦術訓練を5月12日までの間で実施することになっています往時と比較すると演習規模は小さく、クラーク基地の装備や施設不足で「Cope Thunder」準備のための空輸作戦の方が大規模だったかも・・・との噂も報じられていますが、4月に米陸軍や海兵隊を中心に約1.7万名が参加し、米海兵隊が対中国用に改編した新部隊MLR(Marine Littoral Regiment)までも投入してフィリピン側と連携を深めた大規模演習「Balikatan」演習に続く、意義深い軍事訓練となりました

米国政府のJohn Kirby戦略調整官は1日、「マルコスJr大統領就任後の1年弱の短期間に、米比同盟や両国関係はまさに驚愕の進歩を見せている」と記者会見で語っていますが、今年2月の米国防長官訪比時の米軍の比軍基地へのアクセス数倍増(4個基地から8個)合意、3月の米軍第5世代機(F-22)初訪比と南シナ海上での訓練、4月11日の「2+2」会合での国防支援調整協議(レーダー、無人機、軍用輸送機、防空装備、F-16輸出)など、Kirby氏による「stunning」との表現がふさわしい劇的な進展ぶりとなっています

米国政府のJohn Kirby戦略調整官は1日、「マルコスJr大統領就任後の1年弱の短期間に、米比同盟や両国関係はまさに驚愕の進歩を見せている」と記者会見で語っていますが、今年2月の米国防長官訪比時の米軍の比軍基地へのアクセス数倍増(4個基地から8個)合意、3月の米軍第5世代機(F-22)初訪比と南シナ海上での訓練、4月11日の「2+2」会合での国防支援調整協議(レーダー、無人機、軍用輸送機、防空装備、F-16輸出)など、Kirby氏による「stunning」との表現がふさわしい劇的な進展ぶりとなっています両国間の連携改善は日々の対中国対応でも顕著で、1日の米比首脳会談直前に、中国のコーストガード海警の艦艇がフィリピン船舶に南シナ海上で嫌がらせ行為を行いましたが、米国がすかさず中国を非難して比への艦艇提供を発表し、「比は複雑な状況下での平和と安定を願っている」と米高官がコメントを出すなど、対中国連携も洗練の域に入っている様子をうかがわせています

米国の専門家も米比関係の急改善に注目し、ハドソンのPatrick Croninは「同演習は比空軍が(軽攻撃機のみ保有から)増強されることを示すシグナルであり、2+2でのF-16売却協議の流れに沿ったもの」と解説し、

米国の専門家も米比関係の急改善に注目し、ハドソンのPatrick Croninは「同演習は比空軍が(軽攻撃機のみ保有から)増強されることを示すシグナルであり、2+2でのF-16売却協議の流れに沿ったもの」と解説し、更にAEIのZack Cooper氏は米比関係の大きな変化の背景について、「比は過去5年間に渡り中国との関係改善を狙ったアプローチを試みたが、中国側がその高圧的な態度を変える様子を全く見せないことで比国民の反感を買い、フィリピンは国益保護&追求のため、現実的に唯一可能なオプションとして米国との協力強化の道を選択するに至った」と分析しているところです

東南アジア諸国は中国をよく見ています。不動産バブル崩壊で混乱する中国経済の中で、習近平政権がますます強権的な態度を強め、柔軟性を失いつつあることを・・・。このフィリピンの急激な変化を見た他の東南アジア諸国や太平洋の島嶼国家が、今後対中国の姿勢をどのように変化させるかに注目です

東南アジア諸国は中国をよく見ています。不動産バブル崩壊で混乱する中国経済の中で、習近平政権がますます強権的な態度を強め、柔軟性を失いつつあることを・・・。このフィリピンの急激な変化を見た他の東南アジア諸国や太平洋の島嶼国家が、今後対中国の姿勢をどのように変化させるかに注目ですフィリピン関連の記事

「米比2+2とBalikatan演習」→https://holylandtokyo.com/2023/04/20/4524/

「5世代機初展開F-22」→https://holylandtokyo.com/2023/03/24/4442/

「第3MLRの編成」→https://holylandtokyo.com/2022/11/14/3900/

「前政権時の米とのギクシャク」→https://holylandtokyo.com/2021/08/02/2065/

「三菱製レーダーを提供へ」→https://holylandtokyo.com/2020/08/31/536/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

ミャンマーと露の接近を恐れるASEAN [安全保障全般]

昨年ミャンマー軍事政権トップが訪露2回

露と原子力技術協力覚書を締結し小型原子炉建設へ

「第2の北朝鮮」の悪夢にASEANが直面

防衛研究所の3月23日付NIDSコメンタリーが、庄司智孝アジア・アフリカ研究室長による「ASEANにとってのミャンマー問題 -安全保障の視点から」との論考を掲載し、約2年前の軍事クーデターから混迷の度が一層深まり、同国が内戦の様相を呈する中で、ASEANが懸念するのはミャンマーに対するロシアの影響力拡大であると指摘し、露とミャンマーの急速な接近の様子を紹介しています

防衛研究所の3月23日付NIDSコメンタリーが、庄司智孝アジア・アフリカ研究室長による「ASEANにとってのミャンマー問題 -安全保障の視点から」との論考を掲載し、約2年前の軍事クーデターから混迷の度が一層深まり、同国が内戦の様相を呈する中で、ASEANが懸念するのはミャンマーに対するロシアの影響力拡大であると指摘し、露とミャンマーの急速な接近の様子を紹介しています

論考は「露とミャンマーの急速な接近」に触れる前段階として、50年以上という超長期にわたる軍政、国軍が政治的影響力を保ったままのスーチーや僧侶の政治活動による民主化、そしてクーデターによる軍政の復活という、極めて特異な経緯をたどる同国の歴史を振り返り、またASEANとして同国の変化にどのように対応してきたかを概観し、中国との関係についても言及した上で、ロシアとの関係をASEANの大きな関心事だと紹介しています

筆者の庄司室長は「2023年のASEAN議長国インドネシアは、ミャンマー問題の解決に強い意気込みを示し、新たな特使派遣の準備を進めている。ASEANの選択肢は限られているが、ミャンマーの国内情勢、ウクライナ等国際情勢、そして議長国のイニシアチブによるASEANの取り組みが絡み合いながら、ミャンマー情勢は動いていくであろうが、その動向は決して楽観できないのが現状」と論考を結んでいるところです

筆者の庄司室長は「2023年のASEAN議長国インドネシアは、ミャンマー問題の解決に強い意気込みを示し、新たな特使派遣の準備を進めている。ASEANの選択肢は限られているが、ミャンマーの国内情勢、ウクライナ等国際情勢、そして議長国のイニシアチブによるASEANの取り組みが絡み合いながら、ミャンマー情勢は動いていくであろうが、その動向は決して楽観できないのが現状」と論考を結んでいるところです

ミャンマーとは歴史的につながりの深い日本ですが、小説「ビルマの竪琴」を知る人も少なくなり、現在のミャンマー情勢についてフォローしている方はごく少数だとも思いますので、これを契機にまんぐーすの勉強も兼ね、同論考のミャンマーとロシアとの関係を中心に、中国との関係部分にも触れながらご紹介しておきます。

まず中国との関係について

●ASEANは、域外主要国によるミャンマーそして東南アジア地域への影響力拡大を従来から懸念しており、1990年代にミャンマーのASEAN加盟(1997年加盟)を推進したインドネシアは、冷戦終結から1990年代にかけて南シナ海に進出を始めた中国が、ミャンマーを通じて東南アジア地域に影響力を拡大することを警戒したため、ミャンマーをASEANに取り込むことによって中国の浸透を統御しようとした。

●ASEANは、域外主要国によるミャンマーそして東南アジア地域への影響力拡大を従来から懸念しており、1990年代にミャンマーのASEAN加盟(1997年加盟)を推進したインドネシアは、冷戦終結から1990年代にかけて南シナ海に進出を始めた中国が、ミャンマーを通じて東南アジア地域に影響力を拡大することを警戒したため、ミャンマーをASEANに取り込むことによって中国の浸透を統御しようとした。

●ただしその後、ASEANと中国の関係は経済を媒介としてきわめて密接なものになった。南シナ海における緊張は続いているが、今やASEAN全体に対する中国の影響が強力なため、ミャンマーが目立たないだけである。ちなみに、クーデター後のミャンマー軍事政権を中国は黙認し、2国間での協力を続けており、この姿勢はASEANの方針とは反している。

ASEANがもっとも今懸念する露との関係

●軍事政権トップのミン・アウン・フライン軍司令官の指導で近代化を目指すミャンマー国軍は、ここ10年程ロシアからの兵器調達を強化してきた。特に戦闘機と攻撃ヘリコプターをロシアからの調達に頼り、これら装備品は現在では反体制派への攻撃に用いられている。

●軍事政権トップのミン・アウン・フライン軍司令官の指導で近代化を目指すミャンマー国軍は、ここ10年程ロシアからの兵器調達を強化してきた。特に戦闘機と攻撃ヘリコプターをロシアからの調達に頼り、これら装備品は現在では反体制派への攻撃に用いられている。

●2016年に両国間の軍事協力協定が結ばれてからは、6,000人ものミャンマー国軍士官がロシアで教育訓練を受けた。国軍のロシア重視の姿勢には、中国への過度の依存を避け、対外関係でバランスをとる思惑があった。

●ウクライナ侵攻で欧米との対立を深めるロシアは、東南アジア地域における足掛かりとしてのミャンマーを一層重視し、ロシアは2022年7月と9月の2回にわたってフライン軍司令官をロシアに招き、軍政との関係を強化している。ミャンマー軍政側も露のウクライナ侵攻支持を公式に表明し、露産石油輸入の意向を示した。ASEANは、ロシアと欧米の対立が、ミャンマーを通じて東南アジアに浸透し、地域不安定化につながることを危惧している。

●ウクライナ侵攻で欧米との対立を深めるロシアは、東南アジア地域における足掛かりとしてのミャンマーを一層重視し、ロシアは2022年7月と9月の2回にわたってフライン軍司令官をロシアに招き、軍政との関係を強化している。ミャンマー軍政側も露のウクライナ侵攻支持を公式に表明し、露産石油輸入の意向を示した。ASEANは、ロシアと欧米の対立が、ミャンマーを通じて東南アジアに浸透し、地域不安定化につながることを危惧している。

●ミャンマーは、2022年7月にフライン軍司令官が訪ロして両国間の原子力技術協力覚書を締結した。ミャンマーはロシアの協力を得て小規模原子炉建設を計画しているが、これが核兵器開発につながるのではと懸念されている。ミャンマーが「東南アジアの北朝鮮」になることは、ASEANが長年追求してきた東南アジアの非核地帯化の破綻であり、地域安全保障への悪影響は計り知れない。

///////////////////////////////////////

「クーデター」とか「軍事政権」との言葉を聞くと、欧米諸国や日本のメディアは強い拒否反応を示しますが、今となっては手遅れながら、もう少し冷静に現地の実態を踏まえ、特にミャンマーやタイの場合はもう少し柔軟に対応しておけば良かったのではないかと思います

「クーデター」とか「軍事政権」との言葉を聞くと、欧米諸国や日本のメディアは強い拒否反応を示しますが、今となっては手遅れながら、もう少し冷静に現地の実態を踏まえ、特にミャンマーやタイの場合はもう少し柔軟に対応しておけば良かったのではないかと思います

フィリピンのドゥテルテ前大統領の麻薬組織への強権発動に関してもそうで、「人権」を錦の御旗に打ち立てて米国がフィリピンを強く非難していなければ、対中国のための米比関係は4~5年早く強化できたのではないかと思います

参考文献として、故岡崎久彦氏がタイ駐在大使時代に、タイを専門とする大使館員たちと執筆された「クーデターの政治学―政治の天才の国タイ」(中公新書)を推薦させていただきます

ミャンマー関連の過去記事

「中国から潜水艦導入」→https://holylandtokyo.com/2022/01/06/2581/

「米国の海洋演習AUMX開始」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-09-03

「ミャンマーは大丈夫か?」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2016-12-04

「自衛隊トップが訪問」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-05-28

「スーチー女史は英国スパイ?」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2012-01-13-1

「印とミャンマーと日本」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-12-29

「魅力と課題」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-10-29-1

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

露と原子力技術協力覚書を締結し小型原子炉建設へ

「第2の北朝鮮」の悪夢にASEANが直面

防衛研究所の3月23日付NIDSコメンタリーが、庄司智孝アジア・アフリカ研究室長による「ASEANにとってのミャンマー問題 -安全保障の視点から」との論考を掲載し、約2年前の軍事クーデターから混迷の度が一層深まり、同国が内戦の様相を呈する中で、ASEANが懸念するのはミャンマーに対するロシアの影響力拡大であると指摘し、露とミャンマーの急速な接近の様子を紹介しています

防衛研究所の3月23日付NIDSコメンタリーが、庄司智孝アジア・アフリカ研究室長による「ASEANにとってのミャンマー問題 -安全保障の視点から」との論考を掲載し、約2年前の軍事クーデターから混迷の度が一層深まり、同国が内戦の様相を呈する中で、ASEANが懸念するのはミャンマーに対するロシアの影響力拡大であると指摘し、露とミャンマーの急速な接近の様子を紹介しています論考は「露とミャンマーの急速な接近」に触れる前段階として、50年以上という超長期にわたる軍政、国軍が政治的影響力を保ったままのスーチーや僧侶の政治活動による民主化、そしてクーデターによる軍政の復活という、極めて特異な経緯をたどる同国の歴史を振り返り、またASEANとして同国の変化にどのように対応してきたかを概観し、中国との関係についても言及した上で、ロシアとの関係をASEANの大きな関心事だと紹介しています

筆者の庄司室長は「2023年のASEAN議長国インドネシアは、ミャンマー問題の解決に強い意気込みを示し、新たな特使派遣の準備を進めている。ASEANの選択肢は限られているが、ミャンマーの国内情勢、ウクライナ等国際情勢、そして議長国のイニシアチブによるASEANの取り組みが絡み合いながら、ミャンマー情勢は動いていくであろうが、その動向は決して楽観できないのが現状」と論考を結んでいるところです

筆者の庄司室長は「2023年のASEAN議長国インドネシアは、ミャンマー問題の解決に強い意気込みを示し、新たな特使派遣の準備を進めている。ASEANの選択肢は限られているが、ミャンマーの国内情勢、ウクライナ等国際情勢、そして議長国のイニシアチブによるASEANの取り組みが絡み合いながら、ミャンマー情勢は動いていくであろうが、その動向は決して楽観できないのが現状」と論考を結んでいるところですミャンマーとは歴史的につながりの深い日本ですが、小説「ビルマの竪琴」を知る人も少なくなり、現在のミャンマー情勢についてフォローしている方はごく少数だとも思いますので、これを契機にまんぐーすの勉強も兼ね、同論考のミャンマーとロシアとの関係を中心に、中国との関係部分にも触れながらご紹介しておきます。

まず中国との関係について

●ASEANは、域外主要国によるミャンマーそして東南アジア地域への影響力拡大を従来から懸念しており、1990年代にミャンマーのASEAN加盟(1997年加盟)を推進したインドネシアは、冷戦終結から1990年代にかけて南シナ海に進出を始めた中国が、ミャンマーを通じて東南アジア地域に影響力を拡大することを警戒したため、ミャンマーをASEANに取り込むことによって中国の浸透を統御しようとした。

●ASEANは、域外主要国によるミャンマーそして東南アジア地域への影響力拡大を従来から懸念しており、1990年代にミャンマーのASEAN加盟(1997年加盟)を推進したインドネシアは、冷戦終結から1990年代にかけて南シナ海に進出を始めた中国が、ミャンマーを通じて東南アジア地域に影響力を拡大することを警戒したため、ミャンマーをASEANに取り込むことによって中国の浸透を統御しようとした。●ただしその後、ASEANと中国の関係は経済を媒介としてきわめて密接なものになった。南シナ海における緊張は続いているが、今やASEAN全体に対する中国の影響が強力なため、ミャンマーが目立たないだけである。ちなみに、クーデター後のミャンマー軍事政権を中国は黙認し、2国間での協力を続けており、この姿勢はASEANの方針とは反している。

ASEANがもっとも今懸念する露との関係

●軍事政権トップのミン・アウン・フライン軍司令官の指導で近代化を目指すミャンマー国軍は、ここ10年程ロシアからの兵器調達を強化してきた。特に戦闘機と攻撃ヘリコプターをロシアからの調達に頼り、これら装備品は現在では反体制派への攻撃に用いられている。

●軍事政権トップのミン・アウン・フライン軍司令官の指導で近代化を目指すミャンマー国軍は、ここ10年程ロシアからの兵器調達を強化してきた。特に戦闘機と攻撃ヘリコプターをロシアからの調達に頼り、これら装備品は現在では反体制派への攻撃に用いられている。●2016年に両国間の軍事協力協定が結ばれてからは、6,000人ものミャンマー国軍士官がロシアで教育訓練を受けた。国軍のロシア重視の姿勢には、中国への過度の依存を避け、対外関係でバランスをとる思惑があった。

●ウクライナ侵攻で欧米との対立を深めるロシアは、東南アジア地域における足掛かりとしてのミャンマーを一層重視し、ロシアは2022年7月と9月の2回にわたってフライン軍司令官をロシアに招き、軍政との関係を強化している。ミャンマー軍政側も露のウクライナ侵攻支持を公式に表明し、露産石油輸入の意向を示した。ASEANは、ロシアと欧米の対立が、ミャンマーを通じて東南アジアに浸透し、地域不安定化につながることを危惧している。

●ウクライナ侵攻で欧米との対立を深めるロシアは、東南アジア地域における足掛かりとしてのミャンマーを一層重視し、ロシアは2022年7月と9月の2回にわたってフライン軍司令官をロシアに招き、軍政との関係を強化している。ミャンマー軍政側も露のウクライナ侵攻支持を公式に表明し、露産石油輸入の意向を示した。ASEANは、ロシアと欧米の対立が、ミャンマーを通じて東南アジアに浸透し、地域不安定化につながることを危惧している。●ミャンマーは、2022年7月にフライン軍司令官が訪ロして両国間の原子力技術協力覚書を締結した。ミャンマーはロシアの協力を得て小規模原子炉建設を計画しているが、これが核兵器開発につながるのではと懸念されている。ミャンマーが「東南アジアの北朝鮮」になることは、ASEANが長年追求してきた東南アジアの非核地帯化の破綻であり、地域安全保障への悪影響は計り知れない。

///////////////////////////////////////

「クーデター」とか「軍事政権」との言葉を聞くと、欧米諸国や日本のメディアは強い拒否反応を示しますが、今となっては手遅れながら、もう少し冷静に現地の実態を踏まえ、特にミャンマーやタイの場合はもう少し柔軟に対応しておけば良かったのではないかと思います

「クーデター」とか「軍事政権」との言葉を聞くと、欧米諸国や日本のメディアは強い拒否反応を示しますが、今となっては手遅れながら、もう少し冷静に現地の実態を踏まえ、特にミャンマーやタイの場合はもう少し柔軟に対応しておけば良かったのではないかと思いますフィリピンのドゥテルテ前大統領の麻薬組織への強権発動に関してもそうで、「人権」を錦の御旗に打ち立てて米国がフィリピンを強く非難していなければ、対中国のための米比関係は4~5年早く強化できたのではないかと思います

参考文献として、故岡崎久彦氏がタイ駐在大使時代に、タイを専門とする大使館員たちと執筆された「クーデターの政治学―政治の天才の国タイ」(中公新書)を推薦させていただきます

ミャンマー関連の過去記事

「中国から潜水艦導入」→https://holylandtokyo.com/2022/01/06/2581/

「米国の海洋演習AUMX開始」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-09-03

「ミャンマーは大丈夫か?」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2016-12-04

「自衛隊トップが訪問」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-05-28

「スーチー女史は英国スパイ?」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2012-01-13-1

「印とミャンマーと日本」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-12-29

「魅力と課題」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-10-29-1

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

米韓大統領が韓国に米戦略原潜寄港復活で合意 [安全保障全般]

韓国の核武装追求を避けるための苦心策

韓国側の核兵器保有又は米核戦力展開要求に対応

米韓同盟70周年の祝賀の中

4月26日付Military.com記事は、米政権高官による匿名ブリーフィングを基に、ワシントンで開催された米韓同盟70周年の節目を飾る米韓首脳会談で、韓国内に40年ぶりの米海軍戦略原子力潜水艦の寄港を柱とする合意文書「ワシントン宣言:Washington Declaration」に米韓大統領が署名したと報じています

4月26日付Military.com記事は、米政権高官による匿名ブリーフィングを基に、ワシントンで開催された米韓同盟70周年の節目を飾る米韓首脳会談で、韓国内に40年ぶりの米海軍戦略原子力潜水艦の寄港を柱とする合意文書「ワシントン宣言:Washington Declaration」に米韓大統領が署名したと報じています

両国首脳会談の結果発表に先立ち、匿名で記者団に説明した米政府高官は、この戦略原潜寄港の合意に至るまでには数か月の精力的な準備協議があったと説明し、「必要時には」米国の拡大抑止能力を「極めて明確にデモンストレーションする」ことも合意に含まれているとも説明しましたが、関連報道は韓国が自身で核武装を追求するのを防ぐための方策だと解説しています

注意を要する点として匿名の米政府高官が強調したのは、「極めて明確なことは、朝鮮半島に戦術核など全てのタイプの核兵器を再び持ち込む計画がない点であり、弾道ミサイル原潜の韓国港湾利用や、それに続く現在より頻繁な米軍爆撃機や空母の訪韓を予定している点である」と釘を刺していますが、

注意を要する点として匿名の米政府高官が強調したのは、「極めて明確なことは、朝鮮半島に戦術核など全てのタイプの核兵器を再び持ち込む計画がない点であり、弾道ミサイル原潜の韓国港湾利用や、それに続く現在より頻繁な米軍爆撃機や空母の訪韓を予定している点である」と釘を刺していますが、

北朝鮮の弾道ミサイル試験が頻発し、4月には固体燃料式ICBMらしき弾道ミサイル試験成功をアピールする北朝鮮の脅威を受け、韓国内で米国に米軍核兵器の再展開配備(1991年撤退)を求めたり、韓国自身による核兵器開発を求める声が高まる中、米韓の関係者による「苦心の合意」と思われます

ただ、この「40年ぶりに米海軍戦略原子力潜水艦の韓国寄港」合意については、両大統領の会見や7000名を集めた同盟70周年式典でも言及されず、北朝鮮への刺激を恐れたのか、「ロープロファイル」な合意公表となっています

ただ、この「40年ぶりに米海軍戦略原子力潜水艦の韓国寄港」合意については、両大統領の会見や7000名を集めた同盟70周年式典でも言及されず、北朝鮮への刺激を恐れたのか、「ロープロファイル」な合意公表となっています

米軍の戦術核は朝鮮戦争終了後から韓国へ持ち込まれ、冷戦最盛期の1970年代には、米海軍の核ミサイル搭載原潜が韓国を月に2-3回訪れ、数百発の核弾頭が韓国内に保管されていたと言われていますが、1992年に韓国と北朝鮮が「核兵器の製造・保有・展開・持ち込み・使用」を禁ずる宣言に合意する前年の1991年に、米軍は韓国から全ての核兵器を撤収しています

なお韓国大統領は米国到着時にスピーチし、朝鮮戦争時に馳せ参じた米軍兵士を讃えて、「見知らぬ韓国人のために、米本土からはるか離れた地に展開し、戦いに従事した米軍人は何のために命を懸けたのか? それは自由を守るとの神聖な一つの目的のためである」と語り、米海同盟の重要性を韓国人に向けて訴えています

なお韓国大統領は米国到着時にスピーチし、朝鮮戦争時に馳せ参じた米軍兵士を讃えて、「見知らぬ韓国人のために、米本土からはるか離れた地に展開し、戦いに従事した米軍人は何のために命を懸けたのか? それは自由を守るとの神聖な一つの目的のためである」と語り、米海同盟の重要性を韓国人に向けて訴えています

米国の極東での外交と対中国態勢強化の動きは続き、来週(5月1日の週)はフィリピンのFerdinand Marcos Jr.大統領をワシントンDCに迎える予定だそうです

余談ですが、米軍兵士による機密情報漏洩で、米国が韓国に対し、ウクライナ支援のため155㎜砲弾30万発を迅速に提供するよう迫っており、今回の会談で韓国大統領は回答を迫られているとの情報(韓国NSCでの議事内容など)がリークされ、33万発との膨大な砲弾数もあり、「米国は韓国の防衛を考えているのか?」との韓国内の反米論吹きすさぶ中での首脳会談だったようです

余談ですが、米軍兵士による機密情報漏洩で、米国が韓国に対し、ウクライナ支援のため155㎜砲弾30万発を迅速に提供するよう迫っており、今回の会談で韓国大統領は回答を迫られているとの情報(韓国NSCでの議事内容など)がリークされ、33万発との膨大な砲弾数もあり、「米国は韓国の防衛を考えているのか?」との韓国内の反米論吹きすさぶ中での首脳会談だったようです

まぁ・・・日本でも、あっという間に「(良くできた)国防戦略3文書」が出来上がり、巡航ミサイル・トマホーク400発一括購入での導入が決まるなど、すさまじい勢いで物事が進みましたし、背景には米国からの・・・と考えてしまいます

CSISによる2023年1月の提言レポート

「韓国への核配備オプションを事前検討せよ」→https://holylandtokyo.com/2023/01/24/4195/

北朝鮮の核兵器開発

「津波攻撃用の水中核搭載無人艇」→https://holylandtokyo.com/2023/03/27/4452/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

韓国側の核兵器保有又は米核戦力展開要求に対応

米韓同盟70周年の祝賀の中

4月26日付Military.com記事は、米政権高官による匿名ブリーフィングを基に、ワシントンで開催された米韓同盟70周年の節目を飾る米韓首脳会談で、韓国内に40年ぶりの米海軍戦略原子力潜水艦の寄港を柱とする合意文書「ワシントン宣言:Washington Declaration」に米韓大統領が署名したと報じています

4月26日付Military.com記事は、米政権高官による匿名ブリーフィングを基に、ワシントンで開催された米韓同盟70周年の節目を飾る米韓首脳会談で、韓国内に40年ぶりの米海軍戦略原子力潜水艦の寄港を柱とする合意文書「ワシントン宣言:Washington Declaration」に米韓大統領が署名したと報じています両国首脳会談の結果発表に先立ち、匿名で記者団に説明した米政府高官は、この戦略原潜寄港の合意に至るまでには数か月の精力的な準備協議があったと説明し、「必要時には」米国の拡大抑止能力を「極めて明確にデモンストレーションする」ことも合意に含まれているとも説明しましたが、関連報道は韓国が自身で核武装を追求するのを防ぐための方策だと解説しています

注意を要する点として匿名の米政府高官が強調したのは、「極めて明確なことは、朝鮮半島に戦術核など全てのタイプの核兵器を再び持ち込む計画がない点であり、弾道ミサイル原潜の韓国港湾利用や、それに続く現在より頻繁な米軍爆撃機や空母の訪韓を予定している点である」と釘を刺していますが、

注意を要する点として匿名の米政府高官が強調したのは、「極めて明確なことは、朝鮮半島に戦術核など全てのタイプの核兵器を再び持ち込む計画がない点であり、弾道ミサイル原潜の韓国港湾利用や、それに続く現在より頻繁な米軍爆撃機や空母の訪韓を予定している点である」と釘を刺していますが、北朝鮮の弾道ミサイル試験が頻発し、4月には固体燃料式ICBMらしき弾道ミサイル試験成功をアピールする北朝鮮の脅威を受け、韓国内で米国に米軍核兵器の再展開配備(1991年撤退)を求めたり、韓国自身による核兵器開発を求める声が高まる中、米韓の関係者による「苦心の合意」と思われます

米軍の戦術核は朝鮮戦争終了後から韓国へ持ち込まれ、冷戦最盛期の1970年代には、米海軍の核ミサイル搭載原潜が韓国を月に2-3回訪れ、数百発の核弾頭が韓国内に保管されていたと言われていますが、1992年に韓国と北朝鮮が「核兵器の製造・保有・展開・持ち込み・使用」を禁ずる宣言に合意する前年の1991年に、米軍は韓国から全ての核兵器を撤収しています

なお韓国大統領は米国到着時にスピーチし、朝鮮戦争時に馳せ参じた米軍兵士を讃えて、「見知らぬ韓国人のために、米本土からはるか離れた地に展開し、戦いに従事した米軍人は何のために命を懸けたのか? それは自由を守るとの神聖な一つの目的のためである」と語り、米海同盟の重要性を韓国人に向けて訴えています

なお韓国大統領は米国到着時にスピーチし、朝鮮戦争時に馳せ参じた米軍兵士を讃えて、「見知らぬ韓国人のために、米本土からはるか離れた地に展開し、戦いに従事した米軍人は何のために命を懸けたのか? それは自由を守るとの神聖な一つの目的のためである」と語り、米海同盟の重要性を韓国人に向けて訴えています米国の極東での外交と対中国態勢強化の動きは続き、来週(5月1日の週)はフィリピンのFerdinand Marcos Jr.大統領をワシントンDCに迎える予定だそうです

余談ですが、米軍兵士による機密情報漏洩で、米国が韓国に対し、ウクライナ支援のため155㎜砲弾30万発を迅速に提供するよう迫っており、今回の会談で韓国大統領は回答を迫られているとの情報(韓国NSCでの議事内容など)がリークされ、33万発との膨大な砲弾数もあり、「米国は韓国の防衛を考えているのか?」との韓国内の反米論吹きすさぶ中での首脳会談だったようです

余談ですが、米軍兵士による機密情報漏洩で、米国が韓国に対し、ウクライナ支援のため155㎜砲弾30万発を迅速に提供するよう迫っており、今回の会談で韓国大統領は回答を迫られているとの情報(韓国NSCでの議事内容など)がリークされ、33万発との膨大な砲弾数もあり、「米国は韓国の防衛を考えているのか?」との韓国内の反米論吹きすさぶ中での首脳会談だったようですまぁ・・・日本でも、あっという間に「(良くできた)国防戦略3文書」が出来上がり、巡航ミサイル・トマホーク400発一括購入での導入が決まるなど、すさまじい勢いで物事が進みましたし、背景には米国からの・・・と考えてしまいます

CSISによる2023年1月の提言レポート

「韓国への核配備オプションを事前検討せよ」→https://holylandtokyo.com/2023/01/24/4195/

北朝鮮の核兵器開発

「津波攻撃用の水中核搭載無人艇」→https://holylandtokyo.com/2023/03/27/4452/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

サウジと国交回復のイランが軍の日を祝う [安全保障全般]

3月10日の中国仲介による衝撃の両国国交回復

イラン大統領はイスラエルを厳しく非難し

地域安定を願う国は歓迎とサウジに間接言及

4月18日、イランはエブラヒム・ライシ大統領出席の元、イラン正規軍の記念日である「Army Day」の記念式典と軍事パレードを行い、3月10日に中国の仲介により国交を回復したサウジアラビアとの関係改善を間接的な表現で歓迎する一方、イスラエルを厳しく非難する内容の式辞をライシ大統領が行いました。

4月18日、イランはエブラヒム・ライシ大統領出席の元、イラン正規軍の記念日である「Army Day」の記念式典と軍事パレードを行い、3月10日に中国の仲介により国交を回復したサウジアラビアとの関係改善を間接的な表現で歓迎する一方、イスラエルを厳しく非難する内容の式辞をライシ大統領が行いました。

イラン核合意が崩壊状態になった昨年以降、イスラエルの関与が疑われるイランへの攻撃が発生していることを受け、イスラエルに対し同大統領は、「敵、特にシオニスト国家による我が国に対する小さな手出しであっても、テルアビブやハイファ(イスラエル北部の主要都市)の破壊を伴う、わが軍による厳しい対応を招くことを知るべきである」と述べ、更に米国に対しては、中東地域から立ち去るよう要求しました。

一方で、サウジとの国名には言及しないながらも、3月10日のサウジとの国交回復や両国首脳の相互訪問に歓迎の意を示し、「わが軍は、地域の安全保障を確立する意図を持った地域国との握手を温かく歓迎する」と述べています

一方で、サウジとの国名には言及しないながらも、3月10日のサウジとの国交回復や両国首脳の相互訪問に歓迎の意を示し、「わが軍は、地域の安全保障を確立する意図を持った地域国との握手を温かく歓迎する」と述べています

これを機に、中国の仲介により実現したイランとサウジの国交回復について、ネット情報(六辻彰二さんの見解)を以下の4つの視点でごく簡単にご紹介しておきます

●アメリカができなかったことに中国が成功

米国とサウジ関係が、サウジ人権問題への米国の非難姿勢や、シェールオイル増産による米国の石油市場での位置取り変化、などなどを受けギクシャクする中、イエメンでのイランとサウジの代理戦争やイランからのドローン攻撃などの問題解決に中国が乗り出し、イランとサウジの利害と合致して関係改善に成功

●不安定な中東情勢に改善の兆しが生まれた

上記のようなイスラエルとイランの対立関係や、イスラエルとアラブ諸国との関係改善(アブラハム合意)の流れとの関係は不透明ながら、史上最悪の人道上の惨劇と呼ばれるイエメン内戦の鎮静化や、サウジへのイラン起源と推測される攻撃の停止が少なくとも期待され、中東情勢のリスク要因が減少

上記のようなイスラエルとイランの対立関係や、イスラエルとアラブ諸国との関係改善(アブラハム合意)の流れとの関係は不透明ながら、史上最悪の人道上の惨劇と呼ばれるイエメン内戦の鎮静化や、サウジへのイラン起源と推測される攻撃の停止が少なくとも期待され、中東情勢のリスク要因が減少

●世界の多極化がさらに進みやすくなった

米国による両国関係の仲介が無視された中、米国が出来なかった大きな外交案件に中国が成功したインパクト。サウジやイランが持つ、米国の中東政策に対する不満や不信感の裏返しながら、米国の威信低下のイメージ拡大

●中国のエネルギー安全保障が強化される

イランの石油開発に中国は乗り出していたが、米国主導の制裁で現時点で輸入には至っていない。しかしサウジがイラン内の石油施設へのテコ入れに協力すれば、中国によるイラン産原油確保の可能性が開かれ、エネルギー確保の多様化が進む。また、イランとの関係深化により、中国は中東からパキスタン、アフガニスタン、あるいは中央アジア各国を経由する陸上パイプラインで燃料を輸送する道も開ける

イランの石油開発に中国は乗り出していたが、米国主導の制裁で現時点で輸入には至っていない。しかしサウジがイラン内の石油施設へのテコ入れに協力すれば、中国によるイラン産原油確保の可能性が開かれ、エネルギー確保の多様化が進む。また、イランとの関係深化により、中国は中東からパキスタン、アフガニスタン、あるいは中央アジア各国を経由する陸上パイプラインで燃料を輸送する道も開ける

///////////////////////////////////////////////

ウクライナや台湾情勢に目を奪われがちですが、イランとサウジの国交回復は、中東での大きな変化につながる動きです。

ただ、上で紹介した中ではサウジと米国の関係悪化イメージですが、B-52をサウジ戦闘機が護衛するような飛行を昨年11月には行ったり、中東での米軍主導の無人艇艦隊創設にサウジが協力するなど、そこは中東のことですから、単純ではありません

ただ、上で紹介した中ではサウジと米国の関係悪化イメージですが、B-52をサウジ戦闘機が護衛するような飛行を昨年11月には行ったり、中東での米軍主導の無人艇艦隊創設にサウジが協力するなど、そこは中東のことですから、単純ではありません

イランの「Army Day」記念式典と軍事パレードについては、18日付Defense-News記事をご紹介していますが、記事にはパレードに参加した各種兵器の写真が13枚と約1分の映像が掲載されていますので、ご興味のある方はご確認ください

イランやサウジ関連の記事

「イラン製無人攻撃機がウで猛威」→https://holylandtokyo.com/2022/10/20/3787/

「米中央軍で対イランの動き2つ」→https://holylandtokyo.com/2021/09/15/2224/

「サウジも協力100隻規模の無人艇部隊を中東で」→https://holylandtokyo.com/2023/01/06/4118/

「米B-52をサウジ戦闘機が護衛」→https://holylandtokyo.com/2022/11/17/3957/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

イラン大統領はイスラエルを厳しく非難し

地域安定を願う国は歓迎とサウジに間接言及

4月18日、イランはエブラヒム・ライシ大統領出席の元、イラン正規軍の記念日である「Army Day」の記念式典と軍事パレードを行い、3月10日に中国の仲介により国交を回復したサウジアラビアとの関係改善を間接的な表現で歓迎する一方、イスラエルを厳しく非難する内容の式辞をライシ大統領が行いました。

4月18日、イランはエブラヒム・ライシ大統領出席の元、イラン正規軍の記念日である「Army Day」の記念式典と軍事パレードを行い、3月10日に中国の仲介により国交を回復したサウジアラビアとの関係改善を間接的な表現で歓迎する一方、イスラエルを厳しく非難する内容の式辞をライシ大統領が行いました。イラン核合意が崩壊状態になった昨年以降、イスラエルの関与が疑われるイランへの攻撃が発生していることを受け、イスラエルに対し同大統領は、「敵、特にシオニスト国家による我が国に対する小さな手出しであっても、テルアビブやハイファ(イスラエル北部の主要都市)の破壊を伴う、わが軍による厳しい対応を招くことを知るべきである」と述べ、更に米国に対しては、中東地域から立ち去るよう要求しました。

一方で、サウジとの国名には言及しないながらも、3月10日のサウジとの国交回復や両国首脳の相互訪問に歓迎の意を示し、「わが軍は、地域の安全保障を確立する意図を持った地域国との握手を温かく歓迎する」と述べています

一方で、サウジとの国名には言及しないながらも、3月10日のサウジとの国交回復や両国首脳の相互訪問に歓迎の意を示し、「わが軍は、地域の安全保障を確立する意図を持った地域国との握手を温かく歓迎する」と述べていますこれを機に、中国の仲介により実現したイランとサウジの国交回復について、ネット情報(六辻彰二さんの見解)を以下の4つの視点でごく簡単にご紹介しておきます

●アメリカができなかったことに中国が成功

米国とサウジ関係が、サウジ人権問題への米国の非難姿勢や、シェールオイル増産による米国の石油市場での位置取り変化、などなどを受けギクシャクする中、イエメンでのイランとサウジの代理戦争やイランからのドローン攻撃などの問題解決に中国が乗り出し、イランとサウジの利害と合致して関係改善に成功

●不安定な中東情勢に改善の兆しが生まれた

上記のようなイスラエルとイランの対立関係や、イスラエルとアラブ諸国との関係改善(アブラハム合意)の流れとの関係は不透明ながら、史上最悪の人道上の惨劇と呼ばれるイエメン内戦の鎮静化や、サウジへのイラン起源と推測される攻撃の停止が少なくとも期待され、中東情勢のリスク要因が減少

上記のようなイスラエルとイランの対立関係や、イスラエルとアラブ諸国との関係改善(アブラハム合意)の流れとの関係は不透明ながら、史上最悪の人道上の惨劇と呼ばれるイエメン内戦の鎮静化や、サウジへのイラン起源と推測される攻撃の停止が少なくとも期待され、中東情勢のリスク要因が減少●世界の多極化がさらに進みやすくなった

米国による両国関係の仲介が無視された中、米国が出来なかった大きな外交案件に中国が成功したインパクト。サウジやイランが持つ、米国の中東政策に対する不満や不信感の裏返しながら、米国の威信低下のイメージ拡大

●中国のエネルギー安全保障が強化される

イランの石油開発に中国は乗り出していたが、米国主導の制裁で現時点で輸入には至っていない。しかしサウジがイラン内の石油施設へのテコ入れに協力すれば、中国によるイラン産原油確保の可能性が開かれ、エネルギー確保の多様化が進む。また、イランとの関係深化により、中国は中東からパキスタン、アフガニスタン、あるいは中央アジア各国を経由する陸上パイプラインで燃料を輸送する道も開ける

イランの石油開発に中国は乗り出していたが、米国主導の制裁で現時点で輸入には至っていない。しかしサウジがイラン内の石油施設へのテコ入れに協力すれば、中国によるイラン産原油確保の可能性が開かれ、エネルギー確保の多様化が進む。また、イランとの関係深化により、中国は中東からパキスタン、アフガニスタン、あるいは中央アジア各国を経由する陸上パイプラインで燃料を輸送する道も開ける///////////////////////////////////////////////

ウクライナや台湾情勢に目を奪われがちですが、イランとサウジの国交回復は、中東での大きな変化につながる動きです。

ただ、上で紹介した中ではサウジと米国の関係悪化イメージですが、B-52をサウジ戦闘機が護衛するような飛行を昨年11月には行ったり、中東での米軍主導の無人艇艦隊創設にサウジが協力するなど、そこは中東のことですから、単純ではありません

ただ、上で紹介した中ではサウジと米国の関係悪化イメージですが、B-52をサウジ戦闘機が護衛するような飛行を昨年11月には行ったり、中東での米軍主導の無人艇艦隊創設にサウジが協力するなど、そこは中東のことですから、単純ではありませんイランの「Army Day」記念式典と軍事パレードについては、18日付Defense-News記事をご紹介していますが、記事にはパレードに参加した各種兵器の写真が13枚と約1分の映像が掲載されていますので、ご興味のある方はご確認ください

イランやサウジ関連の記事

「イラン製無人攻撃機がウで猛威」→https://holylandtokyo.com/2022/10/20/3787/

「米中央軍で対イランの動き2つ」→https://holylandtokyo.com/2021/09/15/2224/

「サウジも協力100隻規模の無人艇部隊を中東で」→https://holylandtokyo.com/2023/01/06/4118/

「米B-52をサウジ戦闘機が護衛」→https://holylandtokyo.com/2022/11/17/3957/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

米比2+2でマルチロール戦闘機提供が話題に [安全保障全般]

米軍1.7万名参加のバリカタン演習開始に併せ

比へ続々と装備品提供を今後5-10年で

4月11日、ワシントンDCで米国とフィリピンの外務と国防大臣が一堂に会する「2+2」会合(U.S.-Philippines Ministerial Dialogue)が開催され、会合後の両国防大臣会見で、米から比への今後5-10年を見据えた国防支援ロードマップを議論し、レーダー、無人機、軍用輸送機、沿岸や防空システム等を含むプラットフォームが話題になったと明らかにしました

4月11日、ワシントンDCで米国とフィリピンの外務と国防大臣が一堂に会する「2+2」会合(U.S.-Philippines Ministerial Dialogue)が開催され、会合後の両国防大臣会見で、米から比への今後5-10年を見据えた国防支援ロードマップを議論し、レーダー、無人機、軍用輸送機、沿岸や防空システム等を含むプラットフォームが話題になったと明らかにしました

ただそれよりも軍事メディアが注目したのは、両国防相会見では言及がなかったものの、「2+2」会合結果がまとめられ記者団に配布された「fact sheet」に、「2022年秋に約130億円の軍事援助資金提供で支援を発表した比の中型ヘリ調達推進」に加え、「両国が優先すべき国防能力近代化項目として、フィリピン空軍へのマルチロール戦闘機提供計画について焦点を当てて議論がなされた」と記載されていた点です

フィリピン空軍は2022年6月から、現有の練習機発展型FA-50軽攻撃機(韓国製)だけでは能力不足だと、第4世代の多用途戦闘機選定を開始しており、当時の比空軍トップが米国製F-16とスウェーデン製JAS-39グリペンから提案を受け検討していると表明していたところでした

フィリピン空軍は2022年6月から、現有の練習機発展型FA-50軽攻撃機(韓国製)だけでは能力不足だと、第4世代の多用途戦闘機選定を開始しており、当時の比空軍トップが米国製F-16とスウェーデン製JAS-39グリペンから提案を受け検討していると表明していたところでした

フィリピンは中国との関係が微妙な国ですが、2021年には5機の新型C-130J輸送機追加購入を決め、米軍からC-130H型の移管を最近受けています。また2022年2月には32機のUH-60 Black Hawkヘリの導入決定も明らかになっていたところです

米比の関係は、ドゥテルテ前大統領時の強力な麻薬撲滅対策について、米国政府が「人権問題」を持ち出してギクシャクしましたが、中国の南シナ海での既成事実積み上げや軍事力増強を受け風向きが変わりつつあり、マルコスJr大統領の2022年6月就任以降は、特に米比関係好転が目立っています

米比の関係は、ドゥテルテ前大統領時の強力な麻薬撲滅対策について、米国政府が「人権問題」を持ち出してギクシャクしましたが、中国の南シナ海での既成事実積み上げや軍事力増強を受け風向きが変わりつつあり、マルコスJr大統領の2022年6月就任以降は、特に米比関係好転が目立っています

今年2月にはオースチン国防長官が訪比し、米軍の比軍基地へのアクセス可能基地を従来の4個から8個に拡大することに合意し、3月には米軍第5世代機として初めてF-22がフィリピンに展開してFA-50と南シナ海上で訓練したところでした

そして今回の「2+2」にタイミングを合わせるかのように始まった「Balikatan」演習は、米軍1.7万名の大規模参加で、しかも米海兵隊が対中国用に改編した新部隊MLR(Marine Littoral Regiment)も投入してフィリピン側と連携を深めるとのことで、フィリピン軍も積極的な訓練姿勢を見せていると言われています

そして今回の「2+2」にタイミングを合わせるかのように始まった「Balikatan」演習は、米軍1.7万名の大規模参加で、しかも米海兵隊が対中国用に改編した新部隊MLR(Marine Littoral Regiment)も投入してフィリピン側と連携を深めるとのことで、フィリピン軍も積極的な訓練姿勢を見せていると言われています

なおMLRは、第一列島線上の敵WEZ内に存在して敵情をリアルタイムで味方に通報し、「sea-denialやsea-control」作戦を行い、味方統合戦力部隊の進出を助けるイメージの部隊で、最初の部隊がハワイに3MLR(第3沿岸海兵旅団)として編成され、9月の正式作戦運用開始に向け訓練を積んでいるところです(2個目のMLRは沖縄で第12MLRとして編成予定:23年1月の日米2+2で合意)

フィリピン関連の記事

「5世代機初展開F-22」→https://holylandtokyo.com/2023/03/24/4442/

「第3沿岸海兵旅団の編成」→https://holylandtokyo.com/2022/11/14/3900/

「前政権時の米とのギクシャク」→https://holylandtokyo.com/2021/08/02/2065/

「三菱製レーダーを提供へ」→https://holylandtokyo.com/2020/08/31/536/

沖縄で第12MLR編制に合意

「沖縄海兵隊の主力旅団が縮小改編MLRへ」→https://holylandtokyo.com/2023/01/13/4148/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

比へ続々と装備品提供を今後5-10年で

ただそれよりも軍事メディアが注目したのは、両国防相会見では言及がなかったものの、「2+2」会合結果がまとめられ記者団に配布された「fact sheet」に、「2022年秋に約130億円の軍事援助資金提供で支援を発表した比の中型ヘリ調達推進」に加え、「両国が優先すべき国防能力近代化項目として、フィリピン空軍へのマルチロール戦闘機提供計画について焦点を当てて議論がなされた」と記載されていた点です

フィリピン空軍は2022年6月から、現有の練習機発展型FA-50軽攻撃機(韓国製)だけでは能力不足だと、第4世代の多用途戦闘機選定を開始しており、当時の比空軍トップが米国製F-16とスウェーデン製JAS-39グリペンから提案を受け検討していると表明していたところでした

フィリピン空軍は2022年6月から、現有の練習機発展型FA-50軽攻撃機(韓国製)だけでは能力不足だと、第4世代の多用途戦闘機選定を開始しており、当時の比空軍トップが米国製F-16とスウェーデン製JAS-39グリペンから提案を受け検討していると表明していたところでしたフィリピンは中国との関係が微妙な国ですが、2021年には5機の新型C-130J輸送機追加購入を決め、米軍からC-130H型の移管を最近受けています。また2022年2月には32機のUH-60 Black Hawkヘリの導入決定も明らかになっていたところです

米比の関係は、ドゥテルテ前大統領時の強力な麻薬撲滅対策について、米国政府が「人権問題」を持ち出してギクシャクしましたが、中国の南シナ海での既成事実積み上げや軍事力増強を受け風向きが変わりつつあり、マルコスJr大統領の2022年6月就任以降は、特に米比関係好転が目立っています

米比の関係は、ドゥテルテ前大統領時の強力な麻薬撲滅対策について、米国政府が「人権問題」を持ち出してギクシャクしましたが、中国の南シナ海での既成事実積み上げや軍事力増強を受け風向きが変わりつつあり、マルコスJr大統領の2022年6月就任以降は、特に米比関係好転が目立っています今年2月にはオースチン国防長官が訪比し、米軍の比軍基地へのアクセス可能基地を従来の4個から8個に拡大することに合意し、3月には米軍第5世代機として初めてF-22がフィリピンに展開してFA-50と南シナ海上で訓練したところでした

そして今回の「2+2」にタイミングを合わせるかのように始まった「Balikatan」演習は、米軍1.7万名の大規模参加で、しかも米海兵隊が対中国用に改編した新部隊MLR(Marine Littoral Regiment)も投入してフィリピン側と連携を深めるとのことで、フィリピン軍も積極的な訓練姿勢を見せていると言われています

そして今回の「2+2」にタイミングを合わせるかのように始まった「Balikatan」演習は、米軍1.7万名の大規模参加で、しかも米海兵隊が対中国用に改編した新部隊MLR(Marine Littoral Regiment)も投入してフィリピン側と連携を深めるとのことで、フィリピン軍も積極的な訓練姿勢を見せていると言われていますなおMLRは、第一列島線上の敵WEZ内に存在して敵情をリアルタイムで味方に通報し、「sea-denialやsea-control」作戦を行い、味方統合戦力部隊の進出を助けるイメージの部隊で、最初の部隊がハワイに3MLR(第3沿岸海兵旅団)として編成され、9月の正式作戦運用開始に向け訓練を積んでいるところです(2個目のMLRは沖縄で第12MLRとして編成予定:23年1月の日米2+2で合意)

フィリピン関連の記事

「5世代機初展開F-22」→https://holylandtokyo.com/2023/03/24/4442/

「第3沿岸海兵旅団の編成」→https://holylandtokyo.com/2022/11/14/3900/

「前政権時の米とのギクシャク」→https://holylandtokyo.com/2021/08/02/2065/

「三菱製レーダーを提供へ」→https://holylandtokyo.com/2020/08/31/536/

沖縄で第12MLR編制に合意

「沖縄海兵隊の主力旅団が縮小改編MLRへ」→https://holylandtokyo.com/2023/01/13/4148/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

米印空軍演習参加にB-1爆撃機がインド再展開 [安全保障全般]

「Cope India 2023」演習が4月10-24日の間で

米空軍はF-15EとC-130Jも参加、B-1は2月にも

航空自衛隊員もオブザーバ参加

4月13日付米空軍協会web記事が、インド国防省による米印空軍演習「Cope India 2023」に関する12日付プレスリリースなどを紹介しつつ、今年2月に開催のインド航空ショー(Aero India)に続き、B-1爆撃機がインドに展開するなど、米軍とインド軍との関係が強化されつつある様子を伝えています

4月13日付米空軍協会web記事が、インド国防省による米印空軍演習「Cope India 2023」に関する12日付プレスリリースなどを紹介しつつ、今年2月に開催のインド航空ショー(Aero India)に続き、B-1爆撃機がインドに展開するなど、米軍とインド軍との関係が強化されつつある様子を伝えています

なおインド国防省発表はわずか6行の短いものですが、最後に「航空自衛隊員がオブザーバー参加し、米印空軍と交流する(Personnel from the Japanese Air Self Defence Force will also observe the exercise and interact with the two participating air forces)」と記されており、アジア・インド太平洋地域において日本に期待される役割が急速に拡大していることを伺わせます

訓練は、4月10日から開始の第1フェーズ「空輸フェーズ」で始まり、横田基地C-130やハワイヒッカム基地のC-17による空輸訓練が行われ、この間にWilsbach太平洋空軍司令官がインド空軍のロシア製SU-30MKI後席に搭乗して飛行する画像が公開されるなど、両国空軍の親密ぶりをアピールする場面が今後も発信されていくものと考えられます

訓練は、4月10日から開始の第1フェーズ「空輸フェーズ」で始まり、横田基地C-130やハワイヒッカム基地のC-17による空輸訓練が行われ、この間にWilsbach太平洋空軍司令官がインド空軍のロシア製SU-30MKI後席に搭乗して飛行する画像が公開されるなど、両国空軍の親密ぶりをアピールする場面が今後も発信されていくものと考えられます

13日から始まった第2フェーズは「航空作戦フェーズ」で、米空軍からはF-15EストライクイーグルにB-1爆撃機、インド空軍はSu-30 MKI, Rafale, Tejas, Jaguar戦闘機、更にインド空軍の空中給油機やAWACSも投入して、24日まで訓練することになっています

米印空軍演習「Cope India」は2004年に初回が実施され、その後2005, 2006, 2009年に実施されていますが、その後は2018年の再開まで間隔が空いており、米印関係のバロメータのような演習となっています。

米印空軍演習「Cope India」は2004年に初回が実施され、その後2005, 2006, 2009年に実施されていますが、その後は2018年の再開まで間隔が空いており、米印関係のバロメータのような演習となっています。

その他、隔年開催のインド航空ショー(Aero India)の視点で見てみると、2021年開催の同イベントにB-1がインド初展開参加して大きな話題になりましたが、2023年2月開催時にはB-1が大サービスで超音速飛行を行ったほか、F-35の性能展示飛行や三沢F-16デモ飛行チームによるアクロバット飛行なども披露され、会場を大いに盛り上げ、インドメディアで大きく取り上げられたとのことです

///////////////////////////////

フィリピンでは米軍17000名が参加する大規模演習「Balikatan」が始まり、豪州では7月に米豪演習「Talisman Sabre」が兵站に特化して過去最大の兵站演習として計画されるなど、不動産バブル崩壊で弱みも見せつつある中国に、「対中国」包囲網構築を見せつけるかのような、米軍とアジア太平洋地域諸国との訓練が花盛りであり、誠に素晴らしいことです

フィリピンでは米軍17000名が参加する大規模演習「Balikatan」が始まり、豪州では7月に米豪演習「Talisman Sabre」が兵站に特化して過去最大の兵站演習として計画されるなど、不動産バブル崩壊で弱みも見せつつある中国に、「対中国」包囲網構築を見せつけるかのような、米軍とアジア太平洋地域諸国との訓練が花盛りであり、誠に素晴らしいことです

インド国防省プレスリリース12日付

→ https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1915928

2021年のB-1爆撃機インド初展開

「米軍爆撃機が75年ぶりインド訪問」→https://holylandtokyo.com/2021/02/10/259/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

米空軍はF-15EとC-130Jも参加、B-1は2月にも

航空自衛隊員もオブザーバ参加

4月13日付米空軍協会web記事が、インド国防省による米印空軍演習「Cope India 2023」に関する12日付プレスリリースなどを紹介しつつ、今年2月に開催のインド航空ショー(Aero India)に続き、B-1爆撃機がインドに展開するなど、米軍とインド軍との関係が強化されつつある様子を伝えています

4月13日付米空軍協会web記事が、インド国防省による米印空軍演習「Cope India 2023」に関する12日付プレスリリースなどを紹介しつつ、今年2月に開催のインド航空ショー(Aero India)に続き、B-1爆撃機がインドに展開するなど、米軍とインド軍との関係が強化されつつある様子を伝えていますなおインド国防省発表はわずか6行の短いものですが、最後に「航空自衛隊員がオブザーバー参加し、米印空軍と交流する(Personnel from the Japanese Air Self Defence Force will also observe the exercise and interact with the two participating air forces)」と記されており、アジア・インド太平洋地域において日本に期待される役割が急速に拡大していることを伺わせます

訓練は、4月10日から開始の第1フェーズ「空輸フェーズ」で始まり、横田基地C-130やハワイヒッカム基地のC-17による空輸訓練が行われ、この間にWilsbach太平洋空軍司令官がインド空軍のロシア製SU-30MKI後席に搭乗して飛行する画像が公開されるなど、両国空軍の親密ぶりをアピールする場面が今後も発信されていくものと考えられます

訓練は、4月10日から開始の第1フェーズ「空輸フェーズ」で始まり、横田基地C-130やハワイヒッカム基地のC-17による空輸訓練が行われ、この間にWilsbach太平洋空軍司令官がインド空軍のロシア製SU-30MKI後席に搭乗して飛行する画像が公開されるなど、両国空軍の親密ぶりをアピールする場面が今後も発信されていくものと考えられます13日から始まった第2フェーズは「航空作戦フェーズ」で、米空軍からはF-15EストライクイーグルにB-1爆撃機、インド空軍はSu-30 MKI, Rafale, Tejas, Jaguar戦闘機、更にインド空軍の空中給油機やAWACSも投入して、24日まで訓練することになっています

米印空軍演習「Cope India」は2004年に初回が実施され、その後2005, 2006, 2009年に実施されていますが、その後は2018年の再開まで間隔が空いており、米印関係のバロメータのような演習となっています。

米印空軍演習「Cope India」は2004年に初回が実施され、その後2005, 2006, 2009年に実施されていますが、その後は2018年の再開まで間隔が空いており、米印関係のバロメータのような演習となっています。その他、隔年開催のインド航空ショー(Aero India)の視点で見てみると、2021年開催の同イベントにB-1がインド初展開参加して大きな話題になりましたが、2023年2月開催時にはB-1が大サービスで超音速飛行を行ったほか、F-35の性能展示飛行や三沢F-16デモ飛行チームによるアクロバット飛行なども披露され、会場を大いに盛り上げ、インドメディアで大きく取り上げられたとのことです

///////////////////////////////

フィリピンでは米軍17000名が参加する大規模演習「Balikatan」が始まり、豪州では7月に米豪演習「Talisman Sabre」が兵站に特化して過去最大の兵站演習として計画されるなど、不動産バブル崩壊で弱みも見せつつある中国に、「対中国」包囲網構築を見せつけるかのような、米軍とアジア太平洋地域諸国との訓練が花盛りであり、誠に素晴らしいことです

フィリピンでは米軍17000名が参加する大規模演習「Balikatan」が始まり、豪州では7月に米豪演習「Talisman Sabre」が兵站に特化して過去最大の兵站演習として計画されるなど、不動産バブル崩壊で弱みも見せつつある中国に、「対中国」包囲網構築を見せつけるかのような、米軍とアジア太平洋地域諸国との訓練が花盛りであり、誠に素晴らしいことですインド国防省プレスリリース12日付

→ https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1915928

2021年のB-1爆撃機インド初展開

「米軍爆撃機が75年ぶりインド訪問」→https://holylandtokyo.com/2021/02/10/259/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

北朝鮮が水中核爆発「津波」兵器試験をアピールも [安全保障全般]

水中無人艇で60時間水中侵攻し爆発実験と

敵港湾施設や空母攻撃群に「放射性津波」攻撃とか

米韓の専門家は懐疑的な見解・・・

3月24日北朝鮮の朝鮮中央テレビが、水中無人艇に核兵器を搭載して爆発させ、「放射性津波」を発生させて敵港湾施設や敵空母攻撃群を壊滅させる兵器の試験を、3月21日~23日の間に実施して成功したと報じました。

3月24日北朝鮮の朝鮮中央テレビが、水中無人艇に核兵器を搭載して爆発させ、「放射性津波」を発生させて敵港湾施設や敵空母攻撃群を壊滅させる兵器の試験を、3月21日~23日の間に実施して成功したと報じました。

同テレビは水中無人艇兵器が、海岸から発進するか、艦船で牽引されて沖合から発射可能だと紹介し、「敵の海軍を破壊するために作戦海域に密かに侵入し、水中爆発を通じて超大規模な放射性津波を発生させる」ように設計されていると説明しています

また今回の試験では、水中無人艇兵器が21日火曜日に北朝鮮の東海岸沖から発進し、60 時間近く水中を移動して、敵港湾施設に見立てた標的付近で模擬爆発に成功したと伝え、北朝鮮が2012年から開発を開始し、過去2年間で50回以上テストを行った成果だと強調した模様です

また今回の試験では、水中無人艇兵器が21日火曜日に北朝鮮の東海岸沖から発進し、60 時間近く水中を移動して、敵港湾施設に見立てた標的付近で模擬爆発に成功したと伝え、北朝鮮が2012年から開発を開始し、過去2年間で50回以上テストを行った成果だと強調した模様です

北朝鮮は、この水中無人艇を韓国語で津波を意味する「Haeil:ヘイル」と名付けていますが、金正恩総書記がこの新型兵器の試験を視察したとして、先端が黄色のミサイルのようなものと一緒に写る写真や、無人艇の水中軌道や爆発時の水柱画像も北朝鮮労働新聞で公開しています。

24日付Defense-Newsによれば、韓国の李鍾燮国防相は北朝鮮の発表前日に、一般論として国会議員らに対し、北朝鮮はおそらく核兵器技術で大きな進歩を遂げているが、最先端の兵器に核兵器を搭載する技術をまだ習得していないと述べており、ソウルの北朝鮮研究大学のキム教授は、北朝鮮は韓国の全ての港を攻撃可能だとアピールしているが、その主張を検証することは不可能だとコメントしています

24日付Defense-Newsによれば、韓国の李鍾燮国防相は北朝鮮の発表前日に、一般論として国会議員らに対し、北朝鮮はおそらく核兵器技術で大きな進歩を遂げているが、最先端の兵器に核兵器を搭載する技術をまだ習得していないと述べており、ソウルの北朝鮮研究大学のキム教授は、北朝鮮は韓国の全ての港を攻撃可能だとアピールしているが、その主張を検証することは不可能だとコメントしています

カーネギー平和基金のAnkit Panda上席研究員も、兵器用核物質保有量が限定的な北朝鮮で、弾道ミサイル以外に核物質を使用する選択を非効率だと疑問視し、また「この無人潜水艇は西側対潜作戦に対し極めて脆弱で、先制攻撃の目標にもなるだろう」とコメントしています。また、このような水中艇に適合する核弾頭を開発する能力については評価が分かれており、技術向上には核実験が不可欠であることからも、懐疑的な見方を示しています。

まぁ・・・60時間かけて敵港湾や艦隊を攻撃するなら、弾道ミサイルで核攻撃した方が手っ取り早いと思いますが、「将軍様」の思い付きか、西側の対処を複雑化する深い狙いなのか・・・北朝鮮の考えていることはよくわかりません

同期間に実施の北朝鮮巡航ミサイル訓練映像(130秒)

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

敵港湾施設や空母攻撃群に「放射性津波」攻撃とか

米韓の専門家は懐疑的な見解・・・

3月24日北朝鮮の朝鮮中央テレビが、水中無人艇に核兵器を搭載して爆発させ、「放射性津波」を発生させて敵港湾施設や敵空母攻撃群を壊滅させる兵器の試験を、3月21日~23日の間に実施して成功したと報じました。

3月24日北朝鮮の朝鮮中央テレビが、水中無人艇に核兵器を搭載して爆発させ、「放射性津波」を発生させて敵港湾施設や敵空母攻撃群を壊滅させる兵器の試験を、3月21日~23日の間に実施して成功したと報じました。同テレビは水中無人艇兵器が、海岸から発進するか、艦船で牽引されて沖合から発射可能だと紹介し、「敵の海軍を破壊するために作戦海域に密かに侵入し、水中爆発を通じて超大規模な放射性津波を発生させる」ように設計されていると説明しています

また今回の試験では、水中無人艇兵器が21日火曜日に北朝鮮の東海岸沖から発進し、60 時間近く水中を移動して、敵港湾施設に見立てた標的付近で模擬爆発に成功したと伝え、北朝鮮が2012年から開発を開始し、過去2年間で50回以上テストを行った成果だと強調した模様です

また今回の試験では、水中無人艇兵器が21日火曜日に北朝鮮の東海岸沖から発進し、60 時間近く水中を移動して、敵港湾施設に見立てた標的付近で模擬爆発に成功したと伝え、北朝鮮が2012年から開発を開始し、過去2年間で50回以上テストを行った成果だと強調した模様です北朝鮮は、この水中無人艇を韓国語で津波を意味する「Haeil:ヘイル」と名付けていますが、金正恩総書記がこの新型兵器の試験を視察したとして、先端が黄色のミサイルのようなものと一緒に写る写真や、無人艇の水中軌道や爆発時の水柱画像も北朝鮮労働新聞で公開しています。

24日付Defense-Newsによれば、韓国の李鍾燮国防相は北朝鮮の発表前日に、一般論として国会議員らに対し、北朝鮮はおそらく核兵器技術で大きな進歩を遂げているが、最先端の兵器に核兵器を搭載する技術をまだ習得していないと述べており、ソウルの北朝鮮研究大学のキム教授は、北朝鮮は韓国の全ての港を攻撃可能だとアピールしているが、その主張を検証することは不可能だとコメントしています

24日付Defense-Newsによれば、韓国の李鍾燮国防相は北朝鮮の発表前日に、一般論として国会議員らに対し、北朝鮮はおそらく核兵器技術で大きな進歩を遂げているが、最先端の兵器に核兵器を搭載する技術をまだ習得していないと述べており、ソウルの北朝鮮研究大学のキム教授は、北朝鮮は韓国の全ての港を攻撃可能だとアピールしているが、その主張を検証することは不可能だとコメントしていますカーネギー平和基金のAnkit Panda上席研究員も、兵器用核物質保有量が限定的な北朝鮮で、弾道ミサイル以外に核物質を使用する選択を非効率だと疑問視し、また「この無人潜水艇は西側対潜作戦に対し極めて脆弱で、先制攻撃の目標にもなるだろう」とコメントしています。また、このような水中艇に適合する核弾頭を開発する能力については評価が分かれており、技術向上には核実験が不可欠であることからも、懐疑的な見方を示しています。

まぁ・・・60時間かけて敵港湾や艦隊を攻撃するなら、弾道ミサイルで核攻撃した方が手っ取り早いと思いますが、「将軍様」の思い付きか、西側の対処を複雑化する深い狙いなのか・・・北朝鮮の考えていることはよくわかりません

同期間に実施の北朝鮮巡航ミサイル訓練映像(130秒)

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

フィリピンに米空軍F-22が初展開 [安全保障全般]

テニアン島へのF-22初展開に続き

フィリピン4空港への米軍アクセスも合意

3月13日、1951年から米国と軍事同盟を結んでいるフィリピンに初めて第5世代機である米空軍F-22戦闘機が展開し、同14日にかけて展開先のクラーク空軍基地からフィリピン空軍FA-50(韓国製でF-16ベースの攻撃機)と南シナ海上空で訓練を実施しました。

3月13日、1951年から米国と軍事同盟を結んでいるフィリピンに初めて第5世代機である米空軍F-22戦闘機が展開し、同14日にかけて展開先のクラーク空軍基地からフィリピン空軍FA-50(韓国製でF-16ベースの攻撃機)と南シナ海上空で訓練を実施しました。

2月にはオースチン国防長官がフィリピンを訪問し、フィリピン軍クラーク空軍基地以外のフィリピン国内4か所の飛行場への米軍アクセスに合意しており、これら4飛行場の利用には今後施設整備等が必要になるとのことですが、対中国最前線であるフィリピンと米国との関係が、2022年6月のMarcos Jr大統領就任後に改善されつつあるようでうれしい限りです

フィリピンのクラーク基地に展開したF-22の機数を米空軍リリースや報道は言及していませんが、米空軍が多数公開した写真からすると2機で、フィリピン展開直前までグアム島近傍のテニアン島に初展開していたアラスカ州エレメンドルフ基地所属の第525戦闘飛行隊のF-22だそうです

フィリピンのクラーク基地に展開したF-22の機数を米空軍リリースや報道は言及していませんが、米空軍が多数公開した写真からすると2機で、フィリピン展開直前までグアム島近傍のテニアン島に初展開していたアラスカ州エレメンドルフ基地所属の第525戦闘飛行隊のF-22だそうです

稼働率の低下から、2030年頃からの退役が予期されているF-22ですが、ここに来て様々な場所に「第5世代機として初展開」し、米国と相手国との対中国団結のシンボルとして活躍しています

フィリピン展開中には、フィリピン空軍が保有する最新型機である韓国製FA-50(F-16をベースにロッキードの技術支援も得て製造&輸出している練習機T-50の攻撃機タイプ)と南シナ海上空で共同訓練を実施し、F-22が空中戦をデモしたり、F-22による航空優勢確保の中での対地対艦攻撃訓練をFA-50が行ったようです

フィリピン展開中には、フィリピン空軍が保有する最新型機である韓国製FA-50(F-16をベースにロッキードの技術支援も得て製造&輸出している練習機T-50の攻撃機タイプ)と南シナ海上空で共同訓練を実施し、F-22が空中戦をデモしたり、F-22による航空優勢確保の中での対地対艦攻撃訓練をFA-50が行ったようです

また、嘉手納基地所属のKC-135空中給油機が南シナ海に飛来し、展開中のF-22に空中給油を行って、南シナ海で「有事」発生の際は、直ちに駆けつける体制にあることをアピールしたようです。

//////////////////////////////////////////

中国に押されっぱなしだった昨年までとは少し雰囲気に変化が見え始め、米海兵隊の海兵沿岸旅団MLRが2025年までに沖縄に編制され、日本が400発程度のトマホーク巡航ミサイル購入を決断し、豪州に2030年以降に攻撃原潜が提供されることが発表され、気球対処などなど米国による対中国攻勢が強化されつつあります。

中国に押されっぱなしだった昨年までとは少し雰囲気に変化が見え始め、米海兵隊の海兵沿岸旅団MLRが2025年までに沖縄に編制され、日本が400発程度のトマホーク巡航ミサイル購入を決断し、豪州に2030年以降に攻撃原潜が提供されることが発表され、気球対処などなど米国による対中国攻勢が強化されつつあります。

ドゥテルテ大統領時代には、枝葉末節なフィリピンの「人権問題」に米国政権がこだわって米比関係がギクシャクしましたが、この面でも米国が柔軟性を示し始めたのか、フィリピン側が対中姿勢を変化させたのか把握していませんが、変化の兆しを感じます

フィリピン関連記事

「米軍のアジア太平洋協力強化」→https://holylandtokyo.com/2023/02/20/4294/

「比の新大統領は中国寄り?」→https://holylandtokyo.com/2022/07/08/3450/

「日本製監視レーダー提供へ」→https://holylandtokyo.com/2020/08/31/536/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

フィリピン4空港への米軍アクセスも合意

3月13日、1951年から米国と軍事同盟を結んでいるフィリピンに初めて第5世代機である米空軍F-22戦闘機が展開し、同14日にかけて展開先のクラーク空軍基地からフィリピン空軍FA-50(韓国製でF-16ベースの攻撃機)と南シナ海上空で訓練を実施しました。

3月13日、1951年から米国と軍事同盟を結んでいるフィリピンに初めて第5世代機である米空軍F-22戦闘機が展開し、同14日にかけて展開先のクラーク空軍基地からフィリピン空軍FA-50(韓国製でF-16ベースの攻撃機)と南シナ海上空で訓練を実施しました。2月にはオースチン国防長官がフィリピンを訪問し、フィリピン軍クラーク空軍基地以外のフィリピン国内4か所の飛行場への米軍アクセスに合意しており、これら4飛行場の利用には今後施設整備等が必要になるとのことですが、対中国最前線であるフィリピンと米国との関係が、2022年6月のMarcos Jr大統領就任後に改善されつつあるようでうれしい限りです

フィリピンのクラーク基地に展開したF-22の機数を米空軍リリースや報道は言及していませんが、米空軍が多数公開した写真からすると2機で、フィリピン展開直前までグアム島近傍のテニアン島に初展開していたアラスカ州エレメンドルフ基地所属の第525戦闘飛行隊のF-22だそうです

フィリピンのクラーク基地に展開したF-22の機数を米空軍リリースや報道は言及していませんが、米空軍が多数公開した写真からすると2機で、フィリピン展開直前までグアム島近傍のテニアン島に初展開していたアラスカ州エレメンドルフ基地所属の第525戦闘飛行隊のF-22だそうです稼働率の低下から、2030年頃からの退役が予期されているF-22ですが、ここに来て様々な場所に「第5世代機として初展開」し、米国と相手国との対中国団結のシンボルとして活躍しています

フィリピン展開中には、フィリピン空軍が保有する最新型機である韓国製FA-50(F-16をベースにロッキードの技術支援も得て製造&輸出している練習機T-50の攻撃機タイプ)と南シナ海上空で共同訓練を実施し、F-22が空中戦をデモしたり、F-22による航空優勢確保の中での対地対艦攻撃訓練をFA-50が行ったようです

フィリピン展開中には、フィリピン空軍が保有する最新型機である韓国製FA-50(F-16をベースにロッキードの技術支援も得て製造&輸出している練習機T-50の攻撃機タイプ)と南シナ海上空で共同訓練を実施し、F-22が空中戦をデモしたり、F-22による航空優勢確保の中での対地対艦攻撃訓練をFA-50が行ったようですまた、嘉手納基地所属のKC-135空中給油機が南シナ海に飛来し、展開中のF-22に空中給油を行って、南シナ海で「有事」発生の際は、直ちに駆けつける体制にあることをアピールしたようです。

//////////////////////////////////////////

中国に押されっぱなしだった昨年までとは少し雰囲気に変化が見え始め、米海兵隊の海兵沿岸旅団MLRが2025年までに沖縄に編制され、日本が400発程度のトマホーク巡航ミサイル購入を決断し、豪州に2030年以降に攻撃原潜が提供されることが発表され、気球対処などなど米国による対中国攻勢が強化されつつあります。

中国に押されっぱなしだった昨年までとは少し雰囲気に変化が見え始め、米海兵隊の海兵沿岸旅団MLRが2025年までに沖縄に編制され、日本が400発程度のトマホーク巡航ミサイル購入を決断し、豪州に2030年以降に攻撃原潜が提供されることが発表され、気球対処などなど米国による対中国攻勢が強化されつつあります。ドゥテルテ大統領時代には、枝葉末節なフィリピンの「人権問題」に米国政権がこだわって米比関係がギクシャクしましたが、この面でも米国が柔軟性を示し始めたのか、フィリピン側が対中姿勢を変化させたのか把握していませんが、変化の兆しを感じます

フィリピン関連記事

「米軍のアジア太平洋協力強化」→https://holylandtokyo.com/2023/02/20/4294/

「比の新大統領は中国寄り?」→https://holylandtokyo.com/2022/07/08/3450/

「日本製監視レーダー提供へ」→https://holylandtokyo.com/2020/08/31/536/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

英国も弾薬不足深刻:ウ提供分挽回に10年必要 [安全保障全般]

英議会国防委員会が危機感溢れるレポートも

嘆く声、懸念する声にあふれるも・・・

3月7日英国議会国防委員会が、大量の弾薬をウクライナ支援に提供したことで生じている英国軍の弾薬不足が危機的な状況になっているとの警告レポートをまとめ、英国防省に至急対応策をまとめて英議会に報告せよと求めています。

3月7日英国議会国防委員会が、大量の弾薬をウクライナ支援に提供したことで生じている英国軍の弾薬不足が危機的な状況になっているとの警告レポートをまとめ、英国防省に至急対応策をまとめて英議会に報告せよと求めています。

英国は露によるウクライナ侵略が始まって以来、米国に次ぐ2番目の武器支援国としてウクライナを支え、NLAW対戦車ミサイル、Javelin対戦車ミサイル、Brimstone空対地ミサイル、Starstreak防空ミサイル AMRAAM空対空ミサイルや10万発の火砲砲弾など総額3000億円の支援を行い、追加で砲弾10万発などの提供を約束しているとのことですが、

冷戦終了からつい最近までの軍縮の流れの中で、弾薬製造産業基盤を含む軍需産業全体が大きく縮小した結果として、ウクライナへの提供分「穴埋め」には10年以上必要な懸念すべき状態だと同レポートは訴えています

冷戦終了からつい最近までの軍縮の流れの中で、弾薬製造産業基盤を含む軍需産業全体が大きく縮小した結果として、ウクライナへの提供分「穴埋め」には10年以上必要な懸念すべき状態だと同レポートは訴えています

レポート発表に際しTobias Ellwood国防委員会委員長は、「英国やNATOの弾薬備蓄は危険なレベルにまで縮小している」、「信頼に足る軍隊であるために、英国は十分や軍の人員、兵器、弾薬と装備が確保されなければならない」、「英国軍備蓄を補給するのに長期間要する現状を懸念する」、「政府と産業界は行動を起こさねばならない」と訴えています

同レポートにはRichard Barrons前英国統合軍司令官の証言も掲載され、「1990年から続く重要装備やプラットフォーム投資削減の流れで、弾薬備蓄も予備役も施設インフラも空虚な状態に陥っている」、「ハイエンド紛争に直面した場合、英国軍の弾薬は1週間持たないだろう」と厳しい現状を語っています

同レポートにはRichard Barrons前英国統合軍司令官の証言も掲載され、「1990年から続く重要装備やプラットフォーム投資削減の流れで、弾薬備蓄も予備役も施設インフラも空虚な状態に陥っている」、「ハイエンド紛争に直面した場合、英国軍の弾薬は1週間持たないだろう」と厳しい現状を語っています

現在の政府対応について同レポートは、英国防調達省は昨秋の追加予算で英国軍弾薬備蓄の保管増強予算を確保しているが、この程度の対処では必要な備蓄回復までに10年以上必要であると警鐘を鳴らしています

また同レポートはNATO全体でも同様の厳しい状況だとし、「NATO司令部での聞き取りでは、Javelin対戦車ミサイルの調達は5年待ちの状態で、CSISの換算によれば、ウクライナに提供されたスティンガー携帯防空ミサイル数は、過去20年間に米国以外の国が購入した同ミサイル総量と等しいレベル」だと、消耗の激しさと増産の難しさを指摘しています

また同レポートはNATO全体でも同様の厳しい状況だとし、「NATO司令部での聞き取りでは、Javelin対戦車ミサイルの調達は5年待ちの状態で、CSISの換算によれば、ウクライナに提供されたスティンガー携帯防空ミサイル数は、過去20年間に米国以外の国が購入した同ミサイル総量と等しいレベル」だと、消耗の激しさと増産の難しさを指摘しています

////////////////////////////////////////////////

米軍の弾薬不足が深刻で、補給のための軍事産業基盤も弱体化している現状を、様々な研究や発言からをご紹介してきましたが、英国やNATOも同じで、冷戦後の大軍縮の後の現状からすれば米国よりもはるかに厳しい状況と考えられます

英議会国防委員会のレポートは懸念の声に満ちていますが、ウクライナ戦争の影響を強く受け、疲弊した英国やNATO諸国の経済は急激な国防費増を支える余裕はないと思います。残念ながら・・・

英議会国防委員会のレポートは懸念の声に満ちていますが、ウクライナ戦争の影響を強く受け、疲弊した英国やNATO諸国の経済は急激な国防費増を支える余裕はないと思います。残念ながら・・・

弾薬量の圧倒的不足問題

「米空軍は弾薬調達の効率性優先を変更する」→https://holylandtokyo.com/2023/02/24/4304/

「CSISも弾薬調達&提供問題レポート」→https://holylandtokyo.com/2023/02/16/4212/

「上院軍事委員長:弾薬が最大教訓」→https://holylandtokyo.com/2023/02/10/4288/

「米空軍の弾薬ロードマップ検討」→https://holylandtokyo.com/2023/02/09/4208/

「米軍は弾薬にもっと予算配分を」→https://holylandtokyo.com/2022/12/02/3990/

「賛否交錯:輸送機からミサイル投下」→https://holylandtokyo.com/2022/11/15/3936/

「弾薬不足:産業基盤育成から」→https://holylandtokyo.com/2022/10/19/3758/

「ウ事案に学ぶ台湾事案への教訓9つ」→https://holylandtokyo.com/2022/03/15/2806/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

嘆く声、懸念する声にあふれるも・・・

3月7日英国議会国防委員会が、大量の弾薬をウクライナ支援に提供したことで生じている英国軍の弾薬不足が危機的な状況になっているとの警告レポートをまとめ、英国防省に至急対応策をまとめて英議会に報告せよと求めています。

3月7日英国議会国防委員会が、大量の弾薬をウクライナ支援に提供したことで生じている英国軍の弾薬不足が危機的な状況になっているとの警告レポートをまとめ、英国防省に至急対応策をまとめて英議会に報告せよと求めています。英国は露によるウクライナ侵略が始まって以来、米国に次ぐ2番目の武器支援国としてウクライナを支え、NLAW対戦車ミサイル、Javelin対戦車ミサイル、Brimstone空対地ミサイル、Starstreak防空ミサイル AMRAAM空対空ミサイルや10万発の火砲砲弾など総額3000億円の支援を行い、追加で砲弾10万発などの提供を約束しているとのことですが、

冷戦終了からつい最近までの軍縮の流れの中で、弾薬製造産業基盤を含む軍需産業全体が大きく縮小した結果として、ウクライナへの提供分「穴埋め」には10年以上必要な懸念すべき状態だと同レポートは訴えています

冷戦終了からつい最近までの軍縮の流れの中で、弾薬製造産業基盤を含む軍需産業全体が大きく縮小した結果として、ウクライナへの提供分「穴埋め」には10年以上必要な懸念すべき状態だと同レポートは訴えていますレポート発表に際しTobias Ellwood国防委員会委員長は、「英国やNATOの弾薬備蓄は危険なレベルにまで縮小している」、「信頼に足る軍隊であるために、英国は十分や軍の人員、兵器、弾薬と装備が確保されなければならない」、「英国軍備蓄を補給するのに長期間要する現状を懸念する」、「政府と産業界は行動を起こさねばならない」と訴えています

同レポートにはRichard Barrons前英国統合軍司令官の証言も掲載され、「1990年から続く重要装備やプラットフォーム投資削減の流れで、弾薬備蓄も予備役も施設インフラも空虚な状態に陥っている」、「ハイエンド紛争に直面した場合、英国軍の弾薬は1週間持たないだろう」と厳しい現状を語っています

同レポートにはRichard Barrons前英国統合軍司令官の証言も掲載され、「1990年から続く重要装備やプラットフォーム投資削減の流れで、弾薬備蓄も予備役も施設インフラも空虚な状態に陥っている」、「ハイエンド紛争に直面した場合、英国軍の弾薬は1週間持たないだろう」と厳しい現状を語っています現在の政府対応について同レポートは、英国防調達省は昨秋の追加予算で英国軍弾薬備蓄の保管増強予算を確保しているが、この程度の対処では必要な備蓄回復までに10年以上必要であると警鐘を鳴らしています

また同レポートはNATO全体でも同様の厳しい状況だとし、「NATO司令部での聞き取りでは、Javelin対戦車ミサイルの調達は5年待ちの状態で、CSISの換算によれば、ウクライナに提供されたスティンガー携帯防空ミサイル数は、過去20年間に米国以外の国が購入した同ミサイル総量と等しいレベル」だと、消耗の激しさと増産の難しさを指摘しています

また同レポートはNATO全体でも同様の厳しい状況だとし、「NATO司令部での聞き取りでは、Javelin対戦車ミサイルの調達は5年待ちの状態で、CSISの換算によれば、ウクライナに提供されたスティンガー携帯防空ミサイル数は、過去20年間に米国以外の国が購入した同ミサイル総量と等しいレベル」だと、消耗の激しさと増産の難しさを指摘しています////////////////////////////////////////////////

米軍の弾薬不足が深刻で、補給のための軍事産業基盤も弱体化している現状を、様々な研究や発言からをご紹介してきましたが、英国やNATOも同じで、冷戦後の大軍縮の後の現状からすれば米国よりもはるかに厳しい状況と考えられます

英議会国防委員会のレポートは懸念の声に満ちていますが、ウクライナ戦争の影響を強く受け、疲弊した英国やNATO諸国の経済は急激な国防費増を支える余裕はないと思います。残念ながら・・・

英議会国防委員会のレポートは懸念の声に満ちていますが、ウクライナ戦争の影響を強く受け、疲弊した英国やNATO諸国の経済は急激な国防費増を支える余裕はないと思います。残念ながら・・・弾薬量の圧倒的不足問題

「米空軍は弾薬調達の効率性優先を変更する」→https://holylandtokyo.com/2023/02/24/4304/

「CSISも弾薬調達&提供問題レポート」→https://holylandtokyo.com/2023/02/16/4212/

「上院軍事委員長:弾薬が最大教訓」→https://holylandtokyo.com/2023/02/10/4288/

「米空軍の弾薬ロードマップ検討」→https://holylandtokyo.com/2023/02/09/4208/

「米軍は弾薬にもっと予算配分を」→https://holylandtokyo.com/2022/12/02/3990/

「賛否交錯:輸送機からミサイル投下」→https://holylandtokyo.com/2022/11/15/3936/

「弾薬不足:産業基盤育成から」→https://holylandtokyo.com/2022/10/19/3758/

「ウ事案に学ぶ台湾事案への教訓9つ」→https://holylandtokyo.com/2022/03/15/2806/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

極超音速兵器の迎撃兵器を日米共同開発で [安全保障全般]

「SM-3 block IIA」共同開発の実績踏まえ

まだ初期段階で分担可能性を協議中

2030年代初頭に初期型配備めざし

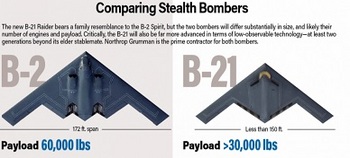

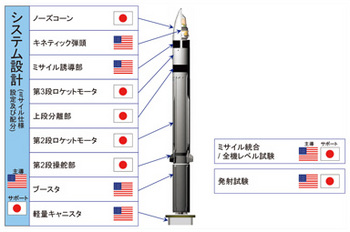

3月15日、米ミサイル防衛庁MDAのJon Hill長官(海軍中将)が講演で、極超音速兵器の滑空段階での迎撃ミサイル(GPI:Glide Phase Interceptor)開発を目指し、日本との共同開発が可能かどうか日本側と協議を開始していると語り、弾道ミサイル防衛迎撃ミサイル「SM-3 block IIA」開発成功の経験を活かしたいと意欲を示しました

3月15日、米ミサイル防衛庁MDAのJon Hill長官(海軍中将)が講演で、極超音速兵器の滑空段階での迎撃ミサイル(GPI:Glide Phase Interceptor)開発を目指し、日本との共同開発が可能かどうか日本側と協議を開始していると語り、弾道ミサイル防衛迎撃ミサイル「SM-3 block IIA」開発成功の経験を活かしたいと意欲を示しました

極超音速兵器は滑空段階で、音速の5倍以上のスピードでしかも機動することから、その迎撃は極めてハードルが高いと考えられていますが、GPI開発は「mission solution analysis phase」段階にあり、どのような技術が必要で、どのように協力体制や企業体制を組んで迎撃システムを構築すべきかを検討していると同長官は述べ、2024年度予算案に約270億円の予算要求をしていると記者団に説明しています

また、GPI開発の目標として「a deployment or getting to that first article out there in the early 30s」と表現し、2030年代初頭の初期配備を目指しての構想だと語っています

また、GPI開発の目標として「a deployment or getting to that first article out there in the early 30s」と表現し、2030年代初頭の初期配備を目指しての構想だと語っています

日本にMDAのGPIチームを派遣し、日本政府の技術、調達、兵站担当幹部を交えた検討会を既に開催し、次回は米国関係企業も含めたメンバーで日本を訪問して議論を深め、「どのような協力分担や体制が良いか煮詰めて行く段階だ」と現状を同長官は説明し、

サクセスストーリーである弾道ミサイル防衛迎撃ミサイル「SM-3 block IIA」開発(日本が主に2段目と3段目の推進装置等を担当)の流れを踏襲すれば、日本側に今回も推進装置を担ってもらう形だが、今回日本側は弾頭を含む迎撃体部分を含む前方部分の担当にも関心をしているとも述べています

サクセスストーリーである弾道ミサイル防衛迎撃ミサイル「SM-3 block IIA」開発(日本が主に2段目と3段目の推進装置等を担当)の流れを踏襲すれば、日本側に今回も推進装置を担ってもらう形だが、今回日本側は弾頭を含む迎撃体部分を含む前方部分の担当にも関心をしているとも述べています

現状での課題として同長官は、GPI開発に競争環境を導入するため、2022年6月にMDAがレイセオンとN-グラマンの2社と同時に契約したことを上げ、今日本側が話を進めるとなれば、最終的には1社が脱落することが分かっていながら、設計思想が異なる2社と並行して業務を進める必要があることだと述べ、2社が1社に絞り込まれる時期等は現時点で未定で、技術成熟の状況を踏まえて判断・・・とのみ示されていると語っています

また、米側企業としては、日本企業が下請け契約に回ってくれることを希望しているだろうが、今後の協議結果によって、「SM-3 block IIA」開発の際のように、当初は米企業が日本企業の下請けに回る可能性もある・・・ともHill長官は触れています

また、米側企業としては、日本企業が下請け契約に回ってくれることを希望しているだろうが、今後の協議結果によって、「SM-3 block IIA」開発の際のように、当初は米企業が日本企業の下請けに回る可能性もある・・・ともHill長官は触れています

申し送れましたが、このGPIはイージス艦の垂直発射管から発射することを想定しており、その点でも「SM-3 block IIA」開発との親和性が高いとのことです

//////////////////////////////////////////////////

日本政府と日本企業のやる気や本気度合いがどの程度かわかりませんが、極めて難しい挑戦ですし、開発費用がどの程度のなるのか気になるところです

日本政府と日本企業のやる気や本気度合いがどの程度かわかりませんが、極めて難しい挑戦ですし、開発費用がどの程度のなるのか気になるところです

ネット情報によると、弾道ミサイル防衛迎撃ミサイル「SM-3 block IIA」1発の価格が26~30億円とされており、極超音速兵器への対処は弾道ミサイルより遥かに難しいとなると、GPIは1発50億円超とかのレベルになるのでしょうか?

迎撃兵器システム開発関連

「迎撃兵器開発を2企業と契約」→https://holylandtokyo.com/2022/07/01/3405/

米軍の極超音速兵器開発

「バカ高い極超音速兵器:米議会が試算」→https://holylandtokyo.com/2023/02/08/4261/

「陸軍はあと2回試験」→https://holylandtokyo.com/2023/01/17/4107/

「高価な兵器は少数保有で」→https://holylandtokyo.com/2022/02/22/2742/

「空軍長官:重要性は中国と米国では異なる」→https://holylandtokyo.com/2022/01/25/2639/

「潜水艦へは2028年」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-11-19

「米艦艇搭載は2025年頃か」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-07-24

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holylandtokyo.com/2020/04/15/727/

まだ初期段階で分担可能性を協議中

2030年代初頭に初期型配備めざし

3月15日、米ミサイル防衛庁MDAのJon Hill長官(海軍中将)が講演で、極超音速兵器の滑空段階での迎撃ミサイル(GPI:Glide Phase Interceptor)開発を目指し、日本との共同開発が可能かどうか日本側と協議を開始していると語り、弾道ミサイル防衛迎撃ミサイル「SM-3 block IIA」開発成功の経験を活かしたいと意欲を示しました

3月15日、米ミサイル防衛庁MDAのJon Hill長官(海軍中将)が講演で、極超音速兵器の滑空段階での迎撃ミサイル(GPI:Glide Phase Interceptor)開発を目指し、日本との共同開発が可能かどうか日本側と協議を開始していると語り、弾道ミサイル防衛迎撃ミサイル「SM-3 block IIA」開発成功の経験を活かしたいと意欲を示しました極超音速兵器は滑空段階で、音速の5倍以上のスピードでしかも機動することから、その迎撃は極めてハードルが高いと考えられていますが、GPI開発は「mission solution analysis phase」段階にあり、どのような技術が必要で、どのように協力体制や企業体制を組んで迎撃システムを構築すべきかを検討していると同長官は述べ、2024年度予算案に約270億円の予算要求をしていると記者団に説明しています

また、GPI開発の目標として「a deployment or getting to that first article out there in the early 30s」と表現し、2030年代初頭の初期配備を目指しての構想だと語っています

また、GPI開発の目標として「a deployment or getting to that first article out there in the early 30s」と表現し、2030年代初頭の初期配備を目指しての構想だと語っています日本にMDAのGPIチームを派遣し、日本政府の技術、調達、兵站担当幹部を交えた検討会を既に開催し、次回は米国関係企業も含めたメンバーで日本を訪問して議論を深め、「どのような協力分担や体制が良いか煮詰めて行く段階だ」と現状を同長官は説明し、

サクセスストーリーである弾道ミサイル防衛迎撃ミサイル「SM-3 block IIA」開発(日本が主に2段目と3段目の推進装置等を担当)の流れを踏襲すれば、日本側に今回も推進装置を担ってもらう形だが、今回日本側は弾頭を含む迎撃体部分を含む前方部分の担当にも関心をしているとも述べています

サクセスストーリーである弾道ミサイル防衛迎撃ミサイル「SM-3 block IIA」開発(日本が主に2段目と3段目の推進装置等を担当)の流れを踏襲すれば、日本側に今回も推進装置を担ってもらう形だが、今回日本側は弾頭を含む迎撃体部分を含む前方部分の担当にも関心をしているとも述べています現状での課題として同長官は、GPI開発に競争環境を導入するため、2022年6月にMDAがレイセオンとN-グラマンの2社と同時に契約したことを上げ、今日本側が話を進めるとなれば、最終的には1社が脱落することが分かっていながら、設計思想が異なる2社と並行して業務を進める必要があることだと述べ、2社が1社に絞り込まれる時期等は現時点で未定で、技術成熟の状況を踏まえて判断・・・とのみ示されていると語っています

また、米側企業としては、日本企業が下請け契約に回ってくれることを希望しているだろうが、今後の協議結果によって、「SM-3 block IIA」開発の際のように、当初は米企業が日本企業の下請けに回る可能性もある・・・ともHill長官は触れています

また、米側企業としては、日本企業が下請け契約に回ってくれることを希望しているだろうが、今後の協議結果によって、「SM-3 block IIA」開発の際のように、当初は米企業が日本企業の下請けに回る可能性もある・・・ともHill長官は触れています申し送れましたが、このGPIはイージス艦の垂直発射管から発射することを想定しており、その点でも「SM-3 block IIA」開発との親和性が高いとのことです