米国防省EW室長が「Electronic Protection」超重視 [米国防省高官]

FacebookとTwitterもご活用ください!

Facebook→http://www.facebook.com/holylandsonettokyo

Twitter→https://twitter.com/Mongoose2011

東京の郊外より2→https://holylandtokyo.com/

//////////////////////////////////////////////////////////

電子妨害や電子情報収集より前に

通信やPNTやISRを機能させる根幹

これまであまりにも日陰者扱いだったが

最近米国防省の電子戦課長(director of electronic warfare for the Office of SOD)に就任したDave Tremper氏が、各所でこれまで無視又は日陰者扱いを受け、予算面でも「切りしろ」扱いされてきた「EP:Electronic Protection」分野の重要性を強調して回っていると話題になっています。

最近米国防省の電子戦課長(director of electronic warfare for the Office of SOD)に就任したDave Tremper氏が、各所でこれまで無視又は日陰者扱いを受け、予算面でも「切りしろ」扱いされてきた「EP:Electronic Protection」分野の重要性を強調して回っていると話題になっています。

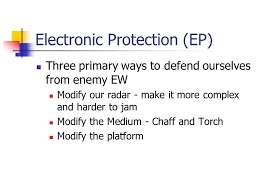

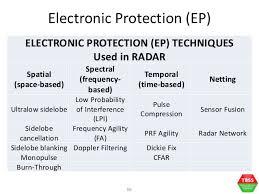

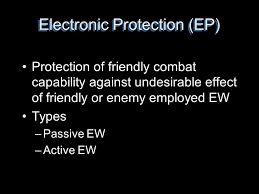

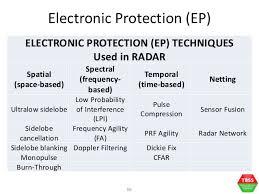

「Electronic Protection」とは、敵の電磁波を使用した攻撃からISR、PNT(position, navigation and timing)や通信関連装備を守ることを意味し、Tremper氏が所掌する「electronic attack:電子攻撃」や「electronic support:電子戦のための電子情報収集」とは異なり、極めて重要な分野でありながら、ISRやPNTや通信担当部署がそれぞれの装備に対して個別に取り組んできたことから後回しにされている分野だと警鐘を鳴らしています。

ググってみると「EP:Electronic Protection」には他にも、味方の実施する電子戦の影響局限、周波数重複使用による障害の回避・対策、スペクトラム管理といった概念も含まれるようです

ググってみると「EP:Electronic Protection」には他にも、味方の実施する電子戦の影響局限、周波数重複使用による障害の回避・対策、スペクトラム管理といった概念も含まれるようです

米国防省では最近、「Electronic Warfare:電子戦」との用語の使用を止め、「EMSO:Electromagnetic Spectrum Operations:電磁スペクトラム作戦」との用語を使用し、電子戦と電磁スペクトラム管理を組み合わせた包括的取り組みの必要性を強調することにしたようですが、EPを無視することで、レーダーやセンサーや通信機器開発関係者をEMSO議論から除外してしまっていると同課長は訴えています。

1日付C4ISRnet記事によれば

●Tremper氏は電子戦関係者の団体(Association of Old Crows)主催のサイバー電子戦総会で、「EPはこれまで多くの場合、予算制約や時間的制約を言い訳に予算をカットされ続けてきた。EPは最初にやるべきことなのに・・・」と語り、「EPは紛争のphase 0、つまりグレーゾーンでは影響を感じないが、紛争の初期段階で攻撃を受け初めて問題を認識する課題だ」と認識を新たにするよう訴えた

●Tremper氏は電子戦関係者の団体(Association of Old Crows)主催のサイバー電子戦総会で、「EPはこれまで多くの場合、予算制約や時間的制約を言い訳に予算をカットされ続けてきた。EPは最初にやるべきことなのに・・・」と語り、「EPは紛争のphase 0、つまりグレーゾーンでは影響を感じないが、紛争の初期段階で攻撃を受け初めて問題を認識する課題だ」と認識を新たにするよう訴えた

●また「紛争直前のphase 0では課題を認識できないが、EP対処しておけば紛争緒戦でのリスクを緩和できるから必要なのだ」と説明した

●また同課長は、ISRやPNTや通信装備を支えるレーダーやセンサーの残存性を高めるには、EPが不可欠であり、「EPがEMSOの一部として認知され実行されて、初めてEMSOが機能する」とも表現している

●また同課長は、ISRやPNTや通信装備を支えるレーダーやセンサーの残存性を高めるには、EPが不可欠であり、「EPがEMSOの一部として認知され実行されて、初めてEMSOが機能する」とも表現している

●更に、「電子攻撃や電子戦のための情報収集、また電子スペクトラム管理ばかりに関心を向け、EPを除外していると、戦いを支えるレーダーやPNT装備や通信装備開発者を議論の外においてしまい、電磁スペクトラムの戦いにおいて優位を確保できない」とも語った

●そしてTremper氏は、EPの重要性を主要幹部に理解してもらうための大規模な教育活動に取り組んでおり、従来「protection」と言えば航空アセットの防御を指すことが多かったが、これからはよりセンサー防御にも注目するよう働きかけている、と述べた

●そしてTremper氏は、EPの重要性を主要幹部に理解してもらうための大規模な教育活動に取り組んでおり、従来「protection」と言えば航空アセットの防御を指すことが多かったが、これからはよりセンサー防御にも注目するよう働きかけている、と述べた

●同課長は「It’s features, not systems(EPはシステムの防御でなく、機能の防御だ)」との言葉を多用し、EPの重要性を訴えている

●例えば、国防省の電子戦関連の概念には、EPに全く触れていないコンセプトが存在しているが、国防省の主要幹部にこの問題を懸命に訴えているとも語っている。例えば「Counter Remote Controlled Improvised Explosive Device (RCIED) Electronic Warfare, or CREW」である

/////////////////////////////////////////////////////////

20年間対テロに注力した結果として、忘れられ、余計な仕事(EW=Extra-Work)と扱われた電子戦、いやEMSOを本流に戻すには、一世代20年間は必要なのかもしれません。厳しい道のりです

大きな被害がない範囲で、皆が冷や汗をびっしょり流すような経験が必要かもしれませんねぇ・・・意識改革には・・・

EW関連の記事

「空軍トップが電子戦構想の方向を語る」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-01-30

「米陸軍は2027年までに前線電子戦部隊整備」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-01-04

「国防省EW責任者が辞任」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-12-19

「ACC司令官が語る」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2019-04-19

「米空軍がサイバーとISRとEwを統合」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2019-04-06-3

「電子戦検討の状況は?」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-12-13

「エスコート方を早期導入へ」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-02-27

「米空軍電子戦を荒野から」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-06-17-1

「ステルス機VS電子戦攻撃機」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-04-22

「E-2Dはステルス機が見える?」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-06-12

ロシアの電子戦に驚愕の米軍

「東欧中東戦線でのロシア軍電子戦を概観」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-06-09-1

「ウクライナの教訓」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-05-08

「露軍の電子戦に驚く米軍」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-08-03-1

「ウクライナで学ぶ米陸軍」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-04-02

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1

Facebook→http://www.facebook.com/holylandsonettokyo

Twitter→https://twitter.com/Mongoose2011

東京の郊外より2→https://holylandtokyo.com/

//////////////////////////////////////////////////////////

電子妨害や電子情報収集より前に

通信やPNTやISRを機能させる根幹

これまであまりにも日陰者扱いだったが

最近米国防省の電子戦課長(director of electronic warfare for the Office of SOD)に就任したDave Tremper氏が、各所でこれまで無視又は日陰者扱いを受け、予算面でも「切りしろ」扱いされてきた「EP:Electronic Protection」分野の重要性を強調して回っていると話題になっています。

最近米国防省の電子戦課長(director of electronic warfare for the Office of SOD)に就任したDave Tremper氏が、各所でこれまで無視又は日陰者扱いを受け、予算面でも「切りしろ」扱いされてきた「EP:Electronic Protection」分野の重要性を強調して回っていると話題になっています。「Electronic Protection」とは、敵の電磁波を使用した攻撃からISR、PNT(position, navigation and timing)や通信関連装備を守ることを意味し、Tremper氏が所掌する「electronic attack:電子攻撃」や「electronic support:電子戦のための電子情報収集」とは異なり、極めて重要な分野でありながら、ISRやPNTや通信担当部署がそれぞれの装備に対して個別に取り組んできたことから後回しにされている分野だと警鐘を鳴らしています。

ググってみると「EP:Electronic Protection」には他にも、味方の実施する電子戦の影響局限、周波数重複使用による障害の回避・対策、スペクトラム管理といった概念も含まれるようです

ググってみると「EP:Electronic Protection」には他にも、味方の実施する電子戦の影響局限、周波数重複使用による障害の回避・対策、スペクトラム管理といった概念も含まれるようです米国防省では最近、「Electronic Warfare:電子戦」との用語の使用を止め、「EMSO:Electromagnetic Spectrum Operations:電磁スペクトラム作戦」との用語を使用し、電子戦と電磁スペクトラム管理を組み合わせた包括的取り組みの必要性を強調することにしたようですが、EPを無視することで、レーダーやセンサーや通信機器開発関係者をEMSO議論から除外してしまっていると同課長は訴えています。

1日付C4ISRnet記事によれば

●Tremper氏は電子戦関係者の団体(Association of Old Crows)主催のサイバー電子戦総会で、「EPはこれまで多くの場合、予算制約や時間的制約を言い訳に予算をカットされ続けてきた。EPは最初にやるべきことなのに・・・」と語り、「EPは紛争のphase 0、つまりグレーゾーンでは影響を感じないが、紛争の初期段階で攻撃を受け初めて問題を認識する課題だ」と認識を新たにするよう訴えた

●Tremper氏は電子戦関係者の団体(Association of Old Crows)主催のサイバー電子戦総会で、「EPはこれまで多くの場合、予算制約や時間的制約を言い訳に予算をカットされ続けてきた。EPは最初にやるべきことなのに・・・」と語り、「EPは紛争のphase 0、つまりグレーゾーンでは影響を感じないが、紛争の初期段階で攻撃を受け初めて問題を認識する課題だ」と認識を新たにするよう訴えた●また「紛争直前のphase 0では課題を認識できないが、EP対処しておけば紛争緒戦でのリスクを緩和できるから必要なのだ」と説明した

●また同課長は、ISRやPNTや通信装備を支えるレーダーやセンサーの残存性を高めるには、EPが不可欠であり、「EPがEMSOの一部として認知され実行されて、初めてEMSOが機能する」とも表現している

●また同課長は、ISRやPNTや通信装備を支えるレーダーやセンサーの残存性を高めるには、EPが不可欠であり、「EPがEMSOの一部として認知され実行されて、初めてEMSOが機能する」とも表現している●更に、「電子攻撃や電子戦のための情報収集、また電子スペクトラム管理ばかりに関心を向け、EPを除外していると、戦いを支えるレーダーやPNT装備や通信装備開発者を議論の外においてしまい、電磁スペクトラムの戦いにおいて優位を確保できない」とも語った

●そしてTremper氏は、EPの重要性を主要幹部に理解してもらうための大規模な教育活動に取り組んでおり、従来「protection」と言えば航空アセットの防御を指すことが多かったが、これからはよりセンサー防御にも注目するよう働きかけている、と述べた

●そしてTremper氏は、EPの重要性を主要幹部に理解してもらうための大規模な教育活動に取り組んでおり、従来「protection」と言えば航空アセットの防御を指すことが多かったが、これからはよりセンサー防御にも注目するよう働きかけている、と述べた●同課長は「It’s features, not systems(EPはシステムの防御でなく、機能の防御だ)」との言葉を多用し、EPの重要性を訴えている

●例えば、国防省の電子戦関連の概念には、EPに全く触れていないコンセプトが存在しているが、国防省の主要幹部にこの問題を懸命に訴えているとも語っている。例えば「Counter Remote Controlled Improvised Explosive Device (RCIED) Electronic Warfare, or CREW」である

/////////////////////////////////////////////////////////

20年間対テロに注力した結果として、忘れられ、余計な仕事(EW=Extra-Work)と扱われた電子戦、いやEMSOを本流に戻すには、一世代20年間は必要なのかもしれません。厳しい道のりです

大きな被害がない範囲で、皆が冷や汗をびっしょり流すような経験が必要かもしれませんねぇ・・・意識改革には・・・

EW関連の記事

「空軍トップが電子戦構想の方向を語る」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-01-30

「米陸軍は2027年までに前線電子戦部隊整備」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2021-01-04

「国防省EW責任者が辞任」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-12-19

「ACC司令官が語る」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2019-04-19

「米空軍がサイバーとISRとEwを統合」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2019-04-06-3

「電子戦検討の状況は?」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-12-13

「エスコート方を早期導入へ」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-02-27

「米空軍電子戦を荒野から」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-06-17-1

「ステルス機VS電子戦攻撃機」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-04-22

「E-2Dはステルス機が見える?」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-06-12

ロシアの電子戦に驚愕の米軍

「東欧中東戦線でのロシア軍電子戦を概観」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-06-09-1

「ウクライナの教訓」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-05-08

「露軍の電子戦に驚く米軍」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-08-03-1

「ウクライナで学ぶ米陸軍」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-04-02

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1

米大型軍事衛星打上はあと6回で露製エンジン依存脱却 [サイバーと宇宙]

FacebookとTwitterもご活用ください!

Facebook→http://www.facebook.com/holylandsonettokyo

Twitter→https://twitter.com/Mongoose2011

東京の郊外より2→https://holylandtokyo.com/

//////////////////////////////////////////////////////////

2014年のウクライナ危機で表面化した情けない状況

露エンジン使用後はSpaceXやBlue Originロケットへ

5月26日、米宇宙軍NO2のDavid Thompson中将が上院軍事委員会の戦略小委員会で証言し、2014年のウクライナ危機で表面化した米軍事衛星打ち上げのロシア製ロケットエンジン依存状態について、あと6回の打ち上げで露製エンジン使用は終了できると説明しました

5月26日、米宇宙軍NO2のDavid Thompson中将が上院軍事委員会の戦略小委員会で証言し、2014年のウクライナ危機で表面化した米軍事衛星打ち上げのロシア製ロケットエンジン依存状態について、あと6回の打ち上げで露製エンジン使用は終了できると説明しました

米軍の大型軍事衛星打ち上げは2000年以降、ULA社製のアトラスⅤロケットで行われてきましたが(デルタⅣもあるが高価格)、このアトラスⅤはロシア製RD-180ロケットエンジンを使用していました。米国の安全保障を支える大型衛星打ち上げを、ロシア製ロケットに依存していたという驚きの構図になっているわけです

それが2014年、ロシアによるウクライナへの実質侵攻&併合で米露関係が悪化し、米国や西側がロシアへの経済制裁を発動したこと事を受け、ロシア国防相がRD-180の米国輸出打ち切りを示唆して米国内が大騒ぎになります。

それが2014年、ロシアによるウクライナへの実質侵攻&併合で米露関係が悪化し、米国や西側がロシアへの経済制裁を発動したこと事を受け、ロシア国防相がRD-180の米国輸出打ち切りを示唆して米国内が大騒ぎになります。

数年分の打ち上げ用RD-180の在庫はあったのですが、米国産の新ロケットエンジンとロケット開発は容易ではなく、「米国の威信をかけて短期間で完成させろ。できるはずだ」派と、「リスクは受け入れがたく、屈辱に耐え、ロシアにRD-180追加緊急購入依頼をすべき」派の論争が続きました。

結局当時は、「できるはず派」の議会が、「屈辱受け入れ派」の米空軍や一部企業の要求を退け、8基ほどのRD-180在庫でしのげるギリギリの2022年までに次世代ロケットを開発する事となり、今日を迎えています

結局当時は、「できるはず派」の議会が、「屈辱受け入れ派」の米空軍や一部企業の要求を退け、8基ほどのRD-180在庫でしのげるギリギリの2022年までに次世代ロケットを開発する事となり、今日を迎えています

結果的には、SpaceX社の「Falcon Heavy rocket」と、 Blue Origin社の「BE-4ロケット」に使用目途が立ったので、ロシア製エンジンの追加購入なく、必要な大型軍事衛星打ち上げが可能な体制が準備できたのですが、米国の関係者は購入済RD-180エンジンへのトラブル発生など様々なリスクが顕在化しないよう、ただただ神に祈りをささげる日々を送ってきたわけです

5月26日付Defense-One記事によれば

● Thompson中将は上院で、米議会からは露製RD-180を使用した軍事衛星打ち上げをあと18回認めて頂いているが、今後RD-180を使用した打ち上げは6回で十分な見通しが立った、と説明した

● Thompson中将は上院で、米議会からは露製RD-180を使用した軍事衛星打ち上げをあと18回認めて頂いているが、今後RD-180を使用した打ち上げは6回で十分な見通しが立った、と説明した

●(注:米空軍によるRD-180使用の打ち上げが6回との話であり、NASAは別にRD-180使用の打ち上げを計画している)

●関係者は、米軍事衛星打ち上げが露製エンジン頼みであることが表面化した後に、故マケイン上院議員が「RD-180を米国が購入することで、プーチンに利益を与え、米国政府が制裁対象にしているロシア人を潤し、ロシア軍の基盤となるロシア軍需産業を支援するような仕組みになっている」と嘆いたことを思い返し、

●米国産ロケットによる打ち上げに目途が立ったことに安堵している

////////////////////////////////////////////

2014年当時に米国へのRD-180禁輸をちらつかせたロシア国防相も、結局のところ、ロシア軍需産業の苦境を目の当たりにして禁輸に踏み切れず、米国の心配は杞憂で終わろうとしています

2014年当時に米国へのRD-180禁輸をちらつかせたロシア国防相も、結局のところ、ロシア軍需産業の苦境を目の当たりにして禁輸に踏み切れず、米国の心配は杞憂で終わろうとしています

この事案が特殊な唯一のケースであることを祈りますが、案外と中国あたりに依存している電子部品が多数あるかもしれません。レアアースの中国依存は既に明らかで、米国内開発を加速していますが、そう簡単に解決は難しそうですし・・・

ロシア製ロケットエンジン依存で窮地

「露製エンジンRD-180無しでロケット開発へ」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2017-10-07

「混迷の露製エンジンめぐる論争」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-11-24

「10年ぶり米軍事衛星打上げに競争導入」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-10-03

「国産開発が間に合わない」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-06-29-1

「露製エンジンを何基購入?」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-04-30-2

「米国安堵;露製エンジン届く」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-08-22

「露副首相が禁輸示唆」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-05-22

レアアース中国依存問題

「中国依存脱却に米国企業への投資強化」→https://holylandtokyo.com/2021/02/25/269/

「レアアース確保に米国が大統領令:中国依存脱却へ」→https://holylandtokyo.com/2020/10/07/427/

「中国がレアアース輸出規制へ」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2019-07-06

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1

Facebook→http://www.facebook.com/holylandsonettokyo

Twitter→https://twitter.com/Mongoose2011

東京の郊外より2→https://holylandtokyo.com/

//////////////////////////////////////////////////////////

2014年のウクライナ危機で表面化した情けない状況

露エンジン使用後はSpaceXやBlue Originロケットへ

5月26日、米宇宙軍NO2のDavid Thompson中将が上院軍事委員会の戦略小委員会で証言し、2014年のウクライナ危機で表面化した米軍事衛星打ち上げのロシア製ロケットエンジン依存状態について、あと6回の打ち上げで露製エンジン使用は終了できると説明しました

5月26日、米宇宙軍NO2のDavid Thompson中将が上院軍事委員会の戦略小委員会で証言し、2014年のウクライナ危機で表面化した米軍事衛星打ち上げのロシア製ロケットエンジン依存状態について、あと6回の打ち上げで露製エンジン使用は終了できると説明しました米軍の大型軍事衛星打ち上げは2000年以降、ULA社製のアトラスⅤロケットで行われてきましたが(デルタⅣもあるが高価格)、このアトラスⅤはロシア製RD-180ロケットエンジンを使用していました。米国の安全保障を支える大型衛星打ち上げを、ロシア製ロケットに依存していたという驚きの構図になっているわけです

それが2014年、ロシアによるウクライナへの実質侵攻&併合で米露関係が悪化し、米国や西側がロシアへの経済制裁を発動したこと事を受け、ロシア国防相がRD-180の米国輸出打ち切りを示唆して米国内が大騒ぎになります。

それが2014年、ロシアによるウクライナへの実質侵攻&併合で米露関係が悪化し、米国や西側がロシアへの経済制裁を発動したこと事を受け、ロシア国防相がRD-180の米国輸出打ち切りを示唆して米国内が大騒ぎになります。数年分の打ち上げ用RD-180の在庫はあったのですが、米国産の新ロケットエンジンとロケット開発は容易ではなく、「米国の威信をかけて短期間で完成させろ。できるはずだ」派と、「リスクは受け入れがたく、屈辱に耐え、ロシアにRD-180追加緊急購入依頼をすべき」派の論争が続きました。

結局当時は、「できるはず派」の議会が、「屈辱受け入れ派」の米空軍や一部企業の要求を退け、8基ほどのRD-180在庫でしのげるギリギリの2022年までに次世代ロケットを開発する事となり、今日を迎えています

結局当時は、「できるはず派」の議会が、「屈辱受け入れ派」の米空軍や一部企業の要求を退け、8基ほどのRD-180在庫でしのげるギリギリの2022年までに次世代ロケットを開発する事となり、今日を迎えています結果的には、SpaceX社の「Falcon Heavy rocket」と、 Blue Origin社の「BE-4ロケット」に使用目途が立ったので、ロシア製エンジンの追加購入なく、必要な大型軍事衛星打ち上げが可能な体制が準備できたのですが、米国の関係者は購入済RD-180エンジンへのトラブル発生など様々なリスクが顕在化しないよう、ただただ神に祈りをささげる日々を送ってきたわけです

5月26日付Defense-One記事によれば

● Thompson中将は上院で、米議会からは露製RD-180を使用した軍事衛星打ち上げをあと18回認めて頂いているが、今後RD-180を使用した打ち上げは6回で十分な見通しが立った、と説明した

● Thompson中将は上院で、米議会からは露製RD-180を使用した軍事衛星打ち上げをあと18回認めて頂いているが、今後RD-180を使用した打ち上げは6回で十分な見通しが立った、と説明した●(注:米空軍によるRD-180使用の打ち上げが6回との話であり、NASAは別にRD-180使用の打ち上げを計画している)

●関係者は、米軍事衛星打ち上げが露製エンジン頼みであることが表面化した後に、故マケイン上院議員が「RD-180を米国が購入することで、プーチンに利益を与え、米国政府が制裁対象にしているロシア人を潤し、ロシア軍の基盤となるロシア軍需産業を支援するような仕組みになっている」と嘆いたことを思い返し、

●米国産ロケットによる打ち上げに目途が立ったことに安堵している

////////////////////////////////////////////

2014年当時に米国へのRD-180禁輸をちらつかせたロシア国防相も、結局のところ、ロシア軍需産業の苦境を目の当たりにして禁輸に踏み切れず、米国の心配は杞憂で終わろうとしています

2014年当時に米国へのRD-180禁輸をちらつかせたロシア国防相も、結局のところ、ロシア軍需産業の苦境を目の当たりにして禁輸に踏み切れず、米国の心配は杞憂で終わろうとしていますこの事案が特殊な唯一のケースであることを祈りますが、案外と中国あたりに依存している電子部品が多数あるかもしれません。レアアースの中国依存は既に明らかで、米国内開発を加速していますが、そう簡単に解決は難しそうですし・・・

ロシア製ロケットエンジン依存で窮地

「露製エンジンRD-180無しでロケット開発へ」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2017-10-07

「混迷の露製エンジンめぐる論争」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-11-24

「10年ぶり米軍事衛星打上げに競争導入」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-10-03

「国産開発が間に合わない」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-06-29-1

「露製エンジンを何基購入?」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-04-30-2

「米国安堵;露製エンジン届く」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-08-22

「露副首相が禁輸示唆」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-05-22

レアアース中国依存問題

「中国依存脱却に米国企業への投資強化」→https://holylandtokyo.com/2021/02/25/269/

「レアアース確保に米国が大統領令:中国依存脱却へ」→https://holylandtokyo.com/2020/10/07/427/

「中国がレアアース輸出規制へ」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2019-07-06

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1

シャングリラダイアログ中止:本会合概要と過去記事をご紹介 [安全保障全般]

シャングリラダイアログ(6月4-5日予定:日本での呼び名:アジア安全保障会議)が、昨年に続きコロナで中止になったので、この重要な会議を忘れないために、本イベントの概要と過去記事をご紹介しておきます

シャングリラダイアログ(6月4-5日予定:日本での呼び名:アジア安全保障会議)が、昨年に続きコロナで中止になったので、この重要な会議を忘れないために、本イベントの概要と過去記事をご紹介しておきますシャングリラダイアログ(Shangri-La Dialogue)は、英国の民間シンクタンクIISS(International Institute for Strategic Studies)が主催するアジアの安全保障問題を3日間にわたり議論するイベントで、シンガポールのシャングリラホテルで2019年まで18回開催されてきました

アジア地域最大の安全保障イベントとして知られる会議は、アジアや主要国の国防相が一堂に会し、講演やパネルディスカッションや質疑を公式行事として行う形式ですが、舞台裏では各国国防相や軍人トップがバイ会談や多国間協議などが多数セットされ、地域安全保障の課題に向き合う貴重な機会となっています

アジア地域最大の安全保障イベントとして知られる会議は、アジアや主要国の国防相が一堂に会し、講演やパネルディスカッションや質疑を公式行事として行う形式ですが、舞台裏では各国国防相や軍人トップがバイ会談や多国間協議などが多数セットされ、地域安全保障の課題に向き合う貴重な機会となっていますちなみに2019年の同会議に国防相が出席した国は

●アジア地域からは

日、中、韓、マレーシア、ベトナム、フィリピン、インドネシア、タイ、豪州、NZ、シンガポール

●他地域の主要国からは

米、英、仏、カナダ、EU、NATO

・・・ですが、国防相が出席できない国は、必ず副大臣レベルが参加しており、また多くの国は軍人トップ(統合参謀本部長など)を伴って参加しています

・・・ですが、国防相が出席できない国は、必ず副大臣レベルが参加しており、また多くの国は軍人トップ(統合参謀本部長など)を伴って参加しています会場の聴講者も豪華で、地域国の閣僚だったり、米国の有力上院員議員だったり、著名なシンクタンク研究者だったりで、5月末から6月初めの金~日は、シンガポール中が厳重な警備体制の中にも活発な外交や議論が繰り広げられてきました

同会議の流れは

●金曜夜に夕食会でシンガポール首相か各国トップの基調講演

●金曜夜に夕食会でシンガポール首相か各国トップの基調講演●土曜日は米国防長官のアジア政策プレゼンで実質討議を開始し、主要国国防相登壇のパネル討議が次々開催

●日曜日昼頃まで、多数のパネル討議等が並行して行われ、裏では2国間や多国間協議が同時進行

特に米国に新しい国防長官が就任した年は、米国のアジア政策を本格的に包括して説明する場と従来なってきており、バイデン新政権が誕生した今年のイベントには関心が集まっていたところでした。

まぁ、地域の関心の中心である中国からは、実質的に力のない国防大臣が例年参加しており、中央軍事委員会メンバーからの参加がないことから、中国との対話との意味では不完全燃焼ですが、中国代表が結構辛らつに米国や西側諸国を非難することもあり、話題になったこともありました

まぁ、地域の関心の中心である中国からは、実質的に力のない国防大臣が例年参加しており、中央軍事委員会メンバーからの参加がないことから、中国との対話との意味では不完全燃焼ですが、中国代表が結構辛らつに米国や西側諸国を非難することもあり、話題になったこともありました中国が慎重に事を進めてきた時代とは異なり、あからさまに好き放題を始めた最近では、本イベントの意義や役割も変化が求められるのかもしれませんが、世界にワクチンがいきわたり、来年は再開されることを祈念いたします

今年は過去記事をご覧ください

「2019年」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-05-31-1

「2018年」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-05-26-2

「2017年」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-06-01-3

「2016年」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2016-05-30

「2015年」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2015-05-28

「2014年」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2014-05-27

「2013年」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2013-05-31

「2012年」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2012-05-25

「2011年」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2011-06-01

「2010年」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2010-06-05

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1

中国軍大型機16機がマレーシアへ威嚇接近飛行 [安全保障全般]

FacebookとTwitterもご活用ください!

Facebook→http://www.facebook.com/holylandsonettokyo

Twitter→https://twitter.com/Mongoose2011

東京の郊外より2→https://holylandtokyo.com/

//////////////////////////////////////////////////////////

マレーシアの排他的経済水域内の浅瀬の領有権主張

マレーシア防空レーダー域内に初の大規模編隊侵入

マレーシア軍機がスクランブル発進で対応

5月31日、中国空軍の大型輸送機16機の大編隊が、マレーシアの排他的経済水域内で、中国が「九段線」を根拠に浅瀬の領有権を主張する空域に侵入し、最短でマレーシア沿岸から60マイルまで接近した模様です。マレーシア軍は軽戦闘機(Hawk 208)をスクランブル発進しましたが、状況を見守るしかなかったようです

5月31日、中国空軍の大型輸送機16機の大編隊が、マレーシアの排他的経済水域内で、中国が「九段線」を根拠に浅瀬の領有権を主張する空域に侵入し、最短でマレーシア沿岸から60マイルまで接近した模様です。マレーシア軍は軽戦闘機(Hawk 208)をスクランブル発進しましたが、状況を見守るしかなかったようです

飛来したのは中国空軍の大型輸送機Y-20とIL-76を合わせた16機で、マレーシア北東部の南シナ海に面した「Luconia Shoals」や「James Shoal」など、マレーシア領土であった浅瀬に中国が最近領有権を主張し始めた場所上空を飛行した模様です

飛来したのは中国空軍の大型輸送機Y-20とIL-76を合わせた16機で、マレーシア北東部の南シナ海に面した「Luconia Shoals」や「James Shoal」など、マレーシア領土であった浅瀬に中国が最近領有権を主張し始めた場所上空を飛行した模様です

マレーシアが公開した飛行経路図でご覧いただけるように、上記浅瀬をかすめるような飛行ではなく、大型機16機がマレーシアのボルネオ島領土に垂直侵攻するかの如くの威圧的な飛行コースをとっており、これまでの同種接近飛行から、一気に緊張レベルを高める挑発的な行動に中国が出たようです

マレーシア軍のプレス発表では、5月31日の午前11時53分に同軍レーダーで初度探知され、「戦闘行動編隊隊形:tactical formation」で中国軍機は飛行したとされていますが、事前の飛行計画提出なく、マレーシアの航空交通管制圏内に侵入した後も、マレーシア管制官の呼びかけには応じず、高度23,000 ~27,000 feetで飛行したようです

マレーシア軍のプレス発表では、5月31日の午前11時53分に同軍レーダーで初度探知され、「戦闘行動編隊隊形:tactical formation」で中国軍機は飛行したとされていますが、事前の飛行計画提出なく、マレーシアの航空交通管制圏内に侵入した後も、マレーシア管制官の呼びかけには応じず、高度23,000 ~27,000 feetで飛行したようです

1日付Defense-News記事は情報筋の話として、飛来した16機は中国本土の基地を離陸したものであり、中国が南シナ海で造成した埋め立て人工島の飛行場からではないと報じています

Hishammuddin Husseinマレーシア外相は

●「航空管制機関との交信を拒絶し、中国側が一方的な領土要求を始めた地域上空を大規模編隊で飛行する行為は、航空交通安全と国家安全保障に対する深刻な脅威だ」との声明をだし、

●「外交ルートで中国に抗議を行う」と明らかにした

一方で在マレーシア中国大使館は

●シンガポールのチャンネル・ニュース・アジアに対し、「航空機は国際法に従って上空飛行を行っている。マレーシアの領空には入っていない」と強調した

//////////////////////////////////////////

以下の写真は緊急発進したHawk 208

中国が「九段線」を根拠に領有権を主張し始めた「Luconia Shoals」や「James Shoal」周辺海域には、最近、中国「海警局」所属の艦艇が常駐する状態になっているようです。尖閣と同じです

コロナで西側諸国が弱っている間にも、着々と中国は「好き放題」度合いをエスカレートさせています。

ここに至っても中国の横暴を報じない、日本の反日マスゴミや反日野党に怒りを禁じえません。

めっきり減った南シナ海の話題

「航行の自由作戦活発化というけれど」→https://holylandtokyo.com/2020/02/13/827/

「初のASEANと米国の海洋演習」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-09-03

「次期米軍トップが中国脅威を強調」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2019-07-14-1

「海洋プレッシャー戦略に唖然」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2019-06-13

「F-35搭載艦艇がFONOP」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-04-07

「アジア安全保障会議2019」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2019-05-31-1

「中国艦艇が米艦艇に異常接近」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2018-10-06-1

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1

Facebook→http://www.facebook.com/holylandsonettokyo

Twitter→https://twitter.com/Mongoose2011

東京の郊外より2→https://holylandtokyo.com/

//////////////////////////////////////////////////////////

マレーシアの排他的経済水域内の浅瀬の領有権主張

マレーシア防空レーダー域内に初の大規模編隊侵入

マレーシア軍機がスクランブル発進で対応

5月31日、中国空軍の大型輸送機16機の大編隊が、マレーシアの排他的経済水域内で、中国が「九段線」を根拠に浅瀬の領有権を主張する空域に侵入し、最短でマレーシア沿岸から60マイルまで接近した模様です。マレーシア軍は軽戦闘機(Hawk 208)をスクランブル発進しましたが、状況を見守るしかなかったようです

5月31日、中国空軍の大型輸送機16機の大編隊が、マレーシアの排他的経済水域内で、中国が「九段線」を根拠に浅瀬の領有権を主張する空域に侵入し、最短でマレーシア沿岸から60マイルまで接近した模様です。マレーシア軍は軽戦闘機(Hawk 208)をスクランブル発進しましたが、状況を見守るしかなかったようです 飛来したのは中国空軍の大型輸送機Y-20とIL-76を合わせた16機で、マレーシア北東部の南シナ海に面した「Luconia Shoals」や「James Shoal」など、マレーシア領土であった浅瀬に中国が最近領有権を主張し始めた場所上空を飛行した模様です

飛来したのは中国空軍の大型輸送機Y-20とIL-76を合わせた16機で、マレーシア北東部の南シナ海に面した「Luconia Shoals」や「James Shoal」など、マレーシア領土であった浅瀬に中国が最近領有権を主張し始めた場所上空を飛行した模様ですマレーシアが公開した飛行経路図でご覧いただけるように、上記浅瀬をかすめるような飛行ではなく、大型機16機がマレーシアのボルネオ島領土に垂直侵攻するかの如くの威圧的な飛行コースをとっており、これまでの同種接近飛行から、一気に緊張レベルを高める挑発的な行動に中国が出たようです

マレーシア軍のプレス発表では、5月31日の午前11時53分に同軍レーダーで初度探知され、「戦闘行動編隊隊形:tactical formation」で中国軍機は飛行したとされていますが、事前の飛行計画提出なく、マレーシアの航空交通管制圏内に侵入した後も、マレーシア管制官の呼びかけには応じず、高度23,000 ~27,000 feetで飛行したようです

マレーシア軍のプレス発表では、5月31日の午前11時53分に同軍レーダーで初度探知され、「戦闘行動編隊隊形:tactical formation」で中国軍機は飛行したとされていますが、事前の飛行計画提出なく、マレーシアの航空交通管制圏内に侵入した後も、マレーシア管制官の呼びかけには応じず、高度23,000 ~27,000 feetで飛行したようです1日付Defense-News記事は情報筋の話として、飛来した16機は中国本土の基地を離陸したものであり、中国が南シナ海で造成した埋め立て人工島の飛行場からではないと報じています

Hishammuddin Husseinマレーシア外相は

●「航空管制機関との交信を拒絶し、中国側が一方的な領土要求を始めた地域上空を大規模編隊で飛行する行為は、航空交通安全と国家安全保障に対する深刻な脅威だ」との声明をだし、

●「外交ルートで中国に抗議を行う」と明らかにした

一方で在マレーシア中国大使館は

●シンガポールのチャンネル・ニュース・アジアに対し、「航空機は国際法に従って上空飛行を行っている。マレーシアの領空には入っていない」と強調した

//////////////////////////////////////////

以下の写真は緊急発進したHawk 208

中国が「九段線」を根拠に領有権を主張し始めた「Luconia Shoals」や「James Shoal」周辺海域には、最近、中国「海警局」所属の艦艇が常駐する状態になっているようです。尖閣と同じです

コロナで西側諸国が弱っている間にも、着々と中国は「好き放題」度合いをエスカレートさせています。

ここに至っても中国の横暴を報じない、日本の反日マスゴミや反日野党に怒りを禁じえません。

めっきり減った南シナ海の話題

「航行の自由作戦活発化というけれど」→https://holylandtokyo.com/2020/02/13/827/

「初のASEANと米国の海洋演習」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-09-03

「次期米軍トップが中国脅威を強調」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2019-07-14-1

「海洋プレッシャー戦略に唖然」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2019-06-13

「F-35搭載艦艇がFONOP」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-04-07

「アジア安全保障会議2019」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2019-05-31-1

「中国艦艇が米艦艇に異常接近」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2018-10-06-1

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1

米陸軍と米空軍で無人機対処の動きが [Joint・統合参謀本部]

理解不足ですが、この分野が喫緊の課題であることの証左として

陸軍は対ドローン提案対決、米空軍は謎のC-UASカタール配備

18日及び19日付発表や報道が、米空軍と米陸軍の無人機対処の話題を取り上げていますので、この課題の重要性を身にしみて感じるためにご紹介します。

18日及び19日付発表や報道が、米空軍と米陸軍の無人機対処の話題を取り上げていますので、この課題の重要性を身にしみて感じるためにご紹介します。

最初は、中東航空作戦の司令塔であり航空アセットの一大基盤基地であるカタールのアルウデイド基地に、細部を紹介しない謎の最新装備C-UAS(counter-small unmanned aerial systems)を米空軍が配備し、任務を遂行しつつあることをアピールする発表です。

米陸軍に関するものは、対ドローン、対巡航ミサイル、そして可能なら対ロケット弾、対砲弾、対迫撃砲能力も備えるシステム選定のため、2つに候補を絞って5月中に評価試験を行い、同時にプロトタイプ提案を受け付け、2023年度までにプロトタイプを作成させ、使用しながら評価を続けて2024年3月に単一候補に絞り込む模様とのお話です

カタールのアルウデイド基地でのC-UAS運用

●2019年に米戦略軍とGSコマンドが数か所への配備を開始した装備C-UASについて、中東地域では初めて最近導入したアルウデイド基地が、その有用性をアピールした

●2019年に米戦略軍とGSコマンドが数か所への配備を開始した装備C-UASについて、中東地域では初めて最近導入したアルウデイド基地が、その有用性をアピールした

●米空軍は配備開始当時、C-UASがドローンの探知、妨害、対処における指揮統制に使用されると説明しており、18日付のアルウデイド基地発表では、迫りくる敵脅威を特定し、(C-UASを構成する)ドローンと運用者の連携を支えるシステムだと説明している

●またアルウデイド基地発表は、敵ドローン対処の最後の抵抗線を構成して、敵ドローンが被害を与える前に着地させる(effectively grounding the threat)・・・と説明し、C-UASは移動して使用でき、どのような環境でも使用可能だと発表している

●C-UASを運用するには40時間の教育訓練を受ける必要があり、その中には実際の操作が12-15時間含まれており、システムを構成するドローン搭載カメラなどの操作には練度が必要とされる

米陸軍が2候補に絞り対ドローン&対巡航ミサイル兵器を

●ここで対象となるシステムは、IFPC(Indirect Fires Protection Capability)のプロトタイプ作成を目指すもので、 IBCS(Integrated Air and Missile Defense Battle Command System)と連接して運用を目指している

●ここで対象となるシステムは、IFPC(Indirect Fires Protection Capability)のプロトタイプ作成を目指すもので、 IBCS(Integrated Air and Missile Defense Battle Command System)と連接して運用を目指している

●公式には提案を募集して2つに絞り込み、5月中に評価試験をホワイトサンズ演習場で行うことになっているが、1つめの有力候補はイスラエルのアイアンドームを基礎とした、イスラエルのラファエル社とレイセオン社が提供する「SkyHunter」だと言われている

●もう一つの有力候補はDynetics社の提案で、こちらはレイセオン社の空対空ミサイルAIM-9X Sidewinderを使用するシステムと言われているが、同社はコメントを求めても反応がない

●米陸軍としては、2候補のプロトタイプを2022年度第4四半期に入手し、2023年第3四半期に航空ミサイル防御システムIBCSと連接した形態にしたいともくろんでいる

●2つのシステムの評価においては、能力を一番重視し、次にスケジュールを重んじ、その次に価格だと提案告知は示している。

●また能力面では、要求された射程範囲内での破壊力を重視し、次に360度対処能力、そして同時対処能力、連続対処能力、兵器の再搭載能力や必要時間などで評価するとしている

//////////////////////////////////////////////////

米空軍のC-UASは操作用のタブレットと2種類のドローンの写真が発表に添付されているだけで、米陸軍の方もわかったようなわからないような・・・選定です。

米空軍のC-UASは操作用のタブレットと2種類のドローンの写真が発表に添付されているだけで、米陸軍の方もわかったようなわからないような・・・選定です。

脅威は確実に変化しています、それを肌で感じている米軍は必死だということです。一方で「亡国のF-35」に多額の経費を投入する矛盾を抱えているわけですが・・・

世界の軍事関係者に衝撃

「攻撃無人機でアゼルバイジャン圧勝」→https://holylandtokyo.com/2020/12/22/348/

無人機対処にレーザーや電磁波

「オプション試験中」→https://holylandtokyo.com/2021/04/19/110/

「国防省が小型無人機対処戦略発表」→https://holylandtokyo.com/2021/01/12/295/

「小型ドローン対策に最新技術情報収集」→https://holylandtokyo.com/2020/10/30/445/

「米海兵隊の非公式マニュアル」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-07-31

「ドローン対処を3-5種類に絞り込む」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-12-14

「米軍のエネルギー兵器が続々成熟中」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-10-30-1

「米空軍が無人機撃退用の電磁波兵器を試験投入へ」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-09-27

「米陸軍が50KW防空レーザー兵器契約」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2019-08-05

「米艦艇に2021年に60kwから」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2019-05-24

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1

陸軍は対ドローン提案対決、米空軍は謎のC-UASカタール配備

18日及び19日付発表や報道が、米空軍と米陸軍の無人機対処の話題を取り上げていますので、この課題の重要性を身にしみて感じるためにご紹介します。

18日及び19日付発表や報道が、米空軍と米陸軍の無人機対処の話題を取り上げていますので、この課題の重要性を身にしみて感じるためにご紹介します。最初は、中東航空作戦の司令塔であり航空アセットの一大基盤基地であるカタールのアルウデイド基地に、細部を紹介しない謎の最新装備C-UAS(counter-small unmanned aerial systems)を米空軍が配備し、任務を遂行しつつあることをアピールする発表です。

米陸軍に関するものは、対ドローン、対巡航ミサイル、そして可能なら対ロケット弾、対砲弾、対迫撃砲能力も備えるシステム選定のため、2つに候補を絞って5月中に評価試験を行い、同時にプロトタイプ提案を受け付け、2023年度までにプロトタイプを作成させ、使用しながら評価を続けて2024年3月に単一候補に絞り込む模様とのお話です

カタールのアルウデイド基地でのC-UAS運用

●米空軍は配備開始当時、C-UASがドローンの探知、妨害、対処における指揮統制に使用されると説明しており、18日付のアルウデイド基地発表では、迫りくる敵脅威を特定し、(C-UASを構成する)ドローンと運用者の連携を支えるシステムだと説明している

●またアルウデイド基地発表は、敵ドローン対処の最後の抵抗線を構成して、敵ドローンが被害を与える前に着地させる(effectively grounding the threat)・・・と説明し、C-UASは移動して使用でき、どのような環境でも使用可能だと発表している

●C-UASを運用するには40時間の教育訓練を受ける必要があり、その中には実際の操作が12-15時間含まれており、システムを構成するドローン搭載カメラなどの操作には練度が必要とされる

米陸軍が2候補に絞り対ドローン&対巡航ミサイル兵器を

●ここで対象となるシステムは、IFPC(Indirect Fires Protection Capability)のプロトタイプ作成を目指すもので、 IBCS(Integrated Air and Missile Defense Battle Command System)と連接して運用を目指している

●ここで対象となるシステムは、IFPC(Indirect Fires Protection Capability)のプロトタイプ作成を目指すもので、 IBCS(Integrated Air and Missile Defense Battle Command System)と連接して運用を目指している●公式には提案を募集して2つに絞り込み、5月中に評価試験をホワイトサンズ演習場で行うことになっているが、1つめの有力候補はイスラエルのアイアンドームを基礎とした、イスラエルのラファエル社とレイセオン社が提供する「SkyHunter」だと言われている

●もう一つの有力候補はDynetics社の提案で、こちらはレイセオン社の空対空ミサイルAIM-9X Sidewinderを使用するシステムと言われているが、同社はコメントを求めても反応がない

●米陸軍としては、2候補のプロトタイプを2022年度第4四半期に入手し、2023年第3四半期に航空ミサイル防御システムIBCSと連接した形態にしたいともくろんでいる

●2つのシステムの評価においては、能力を一番重視し、次にスケジュールを重んじ、その次に価格だと提案告知は示している。

●また能力面では、要求された射程範囲内での破壊力を重視し、次に360度対処能力、そして同時対処能力、連続対処能力、兵器の再搭載能力や必要時間などで評価するとしている

//////////////////////////////////////////////////

脅威は確実に変化しています、それを肌で感じている米軍は必死だということです。一方で「亡国のF-35」に多額の経費を投入する矛盾を抱えているわけですが・・・

世界の軍事関係者に衝撃

「攻撃無人機でアゼルバイジャン圧勝」→https://holylandtokyo.com/2020/12/22/348/

無人機対処にレーザーや電磁波

「オプション試験中」→https://holylandtokyo.com/2021/04/19/110/

「国防省が小型無人機対処戦略発表」→https://holylandtokyo.com/2021/01/12/295/

「小型ドローン対策に最新技術情報収集」→https://holylandtokyo.com/2020/10/30/445/

「米海兵隊の非公式マニュアル」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-07-31

「ドローン対処を3-5種類に絞り込む」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-12-14

「米軍のエネルギー兵器が続々成熟中」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-10-30-1

「米空軍が無人機撃退用の電磁波兵器を試験投入へ」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-09-27

「米陸軍が50KW防空レーザー兵器契約」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2019-08-05

「米艦艇に2021年に60kwから」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2019-05-24

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1

1970年代導入のF-16戦闘機は2070年代まで運用 [安全保障全般]

FacebookとTwitterもご活用ください!

Facebook→http://www.facebook.com/holylandsonettokyo

Twitter→https://twitter.com/Mongoose2011

東京の郊外より2→https://holylandtokyo.com/

//////////////////////////////////////////////////////////

現在まで4550機製造も、5000機到達の勢い

米空軍の2030年代後半まで使用示唆で、海外需要大復活へ

現時点でもロッキードは約7兆円の受注

23日付米空軍協会web記事は、第5世代戦闘機や次世代の戦闘機開発が話題になる中でも、手頃な第4世代戦闘機F-16への需要は根強く、更に米空軍が2030年代後半までの継続使用示唆で部品供給への不安が薄らいだこともあり、今後もF-16の新規導入や近代化改修は当面続き、2060年代での使用は現時点でも固く、2070年代でも運用の可能性が極めて高いと紹介しています

23日付米空軍協会web記事は、第5世代戦闘機や次世代の戦闘機開発が話題になる中でも、手頃な第4世代戦闘機F-16への需要は根強く、更に米空軍が2030年代後半までの継続使用示唆で部品供給への不安が薄らいだこともあり、今後もF-16の新規導入や近代化改修は当面続き、2060年代での使用は現時点でも固く、2070年代でも運用の可能性が極めて高いと紹介しています

1970年代に導入開始のF-16は約4550機が全世界に提供され、世界25か国で現在も使用されており、現時点でも128機が製造待ち(バーレーン、ブルガリア、スロバキア、台湾、非公開国)です。米空軍だけでも現在約930機を運用しています。

その米空軍が最近、初期型F-16を123機2026年までに退役させたいが、残る800機程度は徐々に減勢しながらも2030年代半ばでも600機程度使用するイメージを打ち出し、F-35の出来次第(維持費削減の程度次第)ではあるものの、部品供給や維持整備支援が長期にわたり安定する見通しが立ってきたことから、F-16運用中の中小国が一斉に継続運用や最新型導入に傾き始めたということです

その米空軍が最近、初期型F-16を123機2026年までに退役させたいが、残る800機程度は徐々に減勢しながらも2030年代半ばでも600機程度使用するイメージを打ち出し、F-35の出来次第(維持費削減の程度次第)ではあるものの、部品供給や維持整備支援が長期にわたり安定する見通しが立ってきたことから、F-16運用中の中小国が一斉に継続運用や最新型導入に傾き始めたということです

もう一つは、機体寿命の延び傾向にあります。インドが114機の導入検討中と言われるF-16最新型のインド国内生産型「F-21」は、機体寿命が米空軍使用中の約2倍の12000時間を目指すと言われており、約32年の運用を想定することになります

更にF-35製造ライン増設のため、F-16製造ラインをテキサス州からサウスカロライナ州のGreenvill工場に移転するのに伴い、部品や技術支援の供給体制の長期安定への期待が高まったこともあり、世界のF-16使用国から近代化改修や最新型に関する問い合わせが急増しているようです

更にF-35製造ライン増設のため、F-16製造ラインをテキサス州からサウスカロライナ州のGreenvill工場に移転するのに伴い、部品や技術支援の供給体制の長期安定への期待が高まったこともあり、世界のF-16使用国から近代化改修や最新型に関する問い合わせが急増しているようです

実際、今年1月現在で、405機の近代化改修を含めて約7兆円の受注契約を抱えた状態で、F-16の今後には明るい見通ししかなく、128機の受注残以外に、予想される将来受注量は300機から500機と様々にロッキード幹部が発言している状況です

F-16運用国はABC順で

●Bahrain, Bulgaria, Chile, Columbia, Croatia, Egypt, Greece, India, Indonesia, Jordan, Morocco, Korea, Oman, Pakistan, the Philippines, Poland, Romania, Singapore, Slovakia, Slovenia, Taiwan, Thailand, Turkey, UAE, USA the United Arab Emirates

日本は「亡国のF-35」ではなく、F-15Jの仲間でもあるF-15EXや、世界中で運用されているF-16最新型を導入しておけばよかったと思います。日本のような環境では、有事に戦闘機が活躍する場面は極めて限定されると思うからです

F-16関連の記事

「F-16人気にロッキードニンマリ」→https://holylandtokyo.com/2020/04/29/739/

「F-16生産移設であと200機」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-07-21-3

「米軍F-16延命へ」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-04-13

「稼働率8割はF-16だけが達成見込み」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-09-06

「インド選定に特別仕様F-16で挑む」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-02-22

「台湾F-16V型ようやく納入」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-10-27-2

米空軍の戦闘機構成議論

「戦闘機の近未来体制は」→https://holylandtokyo.com/2021/05/21/1709/

「戦闘機は7機種から4機種へ」→https://holylandtokyo.com/2021/05/18/1496/

「戦闘機混合比や5世代マイナス機検討」→https://holylandtokyo.com/2021/02/22/266/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1

Facebook→http://www.facebook.com/holylandsonettokyo

Twitter→https://twitter.com/Mongoose2011

東京の郊外より2→https://holylandtokyo.com/

//////////////////////////////////////////////////////////

現在まで4550機製造も、5000機到達の勢い

米空軍の2030年代後半まで使用示唆で、海外需要大復活へ

現時点でもロッキードは約7兆円の受注

23日付米空軍協会web記事は、第5世代戦闘機や次世代の戦闘機開発が話題になる中でも、手頃な第4世代戦闘機F-16への需要は根強く、更に米空軍が2030年代後半までの継続使用示唆で部品供給への不安が薄らいだこともあり、今後もF-16の新規導入や近代化改修は当面続き、2060年代での使用は現時点でも固く、2070年代でも運用の可能性が極めて高いと紹介しています

23日付米空軍協会web記事は、第5世代戦闘機や次世代の戦闘機開発が話題になる中でも、手頃な第4世代戦闘機F-16への需要は根強く、更に米空軍が2030年代後半までの継続使用示唆で部品供給への不安が薄らいだこともあり、今後もF-16の新規導入や近代化改修は当面続き、2060年代での使用は現時点でも固く、2070年代でも運用の可能性が極めて高いと紹介しています1970年代に導入開始のF-16は約4550機が全世界に提供され、世界25か国で現在も使用されており、現時点でも128機が製造待ち(バーレーン、ブルガリア、スロバキア、台湾、非公開国)です。米空軍だけでも現在約930機を運用しています。

その米空軍が最近、初期型F-16を123機2026年までに退役させたいが、残る800機程度は徐々に減勢しながらも2030年代半ばでも600機程度使用するイメージを打ち出し、F-35の出来次第(維持費削減の程度次第)ではあるものの、部品供給や維持整備支援が長期にわたり安定する見通しが立ってきたことから、F-16運用中の中小国が一斉に継続運用や最新型導入に傾き始めたということです

その米空軍が最近、初期型F-16を123機2026年までに退役させたいが、残る800機程度は徐々に減勢しながらも2030年代半ばでも600機程度使用するイメージを打ち出し、F-35の出来次第(維持費削減の程度次第)ではあるものの、部品供給や維持整備支援が長期にわたり安定する見通しが立ってきたことから、F-16運用中の中小国が一斉に継続運用や最新型導入に傾き始めたということですもう一つは、機体寿命の延び傾向にあります。インドが114機の導入検討中と言われるF-16最新型のインド国内生産型「F-21」は、機体寿命が米空軍使用中の約2倍の12000時間を目指すと言われており、約32年の運用を想定することになります

更にF-35製造ライン増設のため、F-16製造ラインをテキサス州からサウスカロライナ州のGreenvill工場に移転するのに伴い、部品や技術支援の供給体制の長期安定への期待が高まったこともあり、世界のF-16使用国から近代化改修や最新型に関する問い合わせが急増しているようです

更にF-35製造ライン増設のため、F-16製造ラインをテキサス州からサウスカロライナ州のGreenvill工場に移転するのに伴い、部品や技術支援の供給体制の長期安定への期待が高まったこともあり、世界のF-16使用国から近代化改修や最新型に関する問い合わせが急増しているようです実際、今年1月現在で、405機の近代化改修を含めて約7兆円の受注契約を抱えた状態で、F-16の今後には明るい見通ししかなく、128機の受注残以外に、予想される将来受注量は300機から500機と様々にロッキード幹部が発言している状況です

F-16運用国はABC順で

●Bahrain, Bulgaria, Chile, Columbia, Croatia, Egypt, Greece, India, Indonesia, Jordan, Morocco, Korea, Oman, Pakistan, the Philippines, Poland, Romania, Singapore, Slovakia, Slovenia, Taiwan, Thailand, Turkey, UAE, USA the United Arab Emirates

日本は「亡国のF-35」ではなく、F-15Jの仲間でもあるF-15EXや、世界中で運用されているF-16最新型を導入しておけばよかったと思います。日本のような環境では、有事に戦闘機が活躍する場面は極めて限定されると思うからです

F-16関連の記事

「F-16人気にロッキードニンマリ」→https://holylandtokyo.com/2020/04/29/739/

「F-16生産移設であと200機」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-07-21-3

「米軍F-16延命へ」→http://holyland.blog.so-net.ne.jp/2017-04-13

「稼働率8割はF-16だけが達成見込み」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-09-06

「インド選定に特別仕様F-16で挑む」→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2019-02-22

「台湾F-16V型ようやく納入」→https://holyland.blog.so-net.ne.jp/2018-10-27-2

米空軍の戦闘機構成議論

「戦闘機の近未来体制は」→https://holylandtokyo.com/2021/05/21/1709/

「戦闘機は7機種から4機種へ」→https://holylandtokyo.com/2021/05/18/1496/

「戦闘機混合比や5世代マイナス機検討」→https://holylandtokyo.com/2021/02/22/266/

応援お願いします!ブログ「東京の郊外より」支援の会

→https://community.camp-fire.jp/projects/view/258997

ブログサポーターご紹介ページ

→https://holyland.blog.ss-blog.jp/2020-04-16-1